Г.Бондарева

Б. ПАСТЕРНАК

И ЕГО ОКРУЖЕНИЕ

В ТИХОГОРЬЕ

Менделеевск, 2015

Бондарева Г.Я. Б.Пастернак и его окружение в Тихогорье. Учебное пособие для дополнительного образования. – Менделеевск, 2015, с 52.

Учебное пособие «Б. Пастернак и его окружение в Тихогорье» предназначено для школьников, краеведов, учителей литературы, истории, педагогов дополнительного образования, и для всех, кто интересуется историей малой Родины, судьбой Б. Пастернака, Л.Карпова, Б. Збарского и др.

© , 2015г.

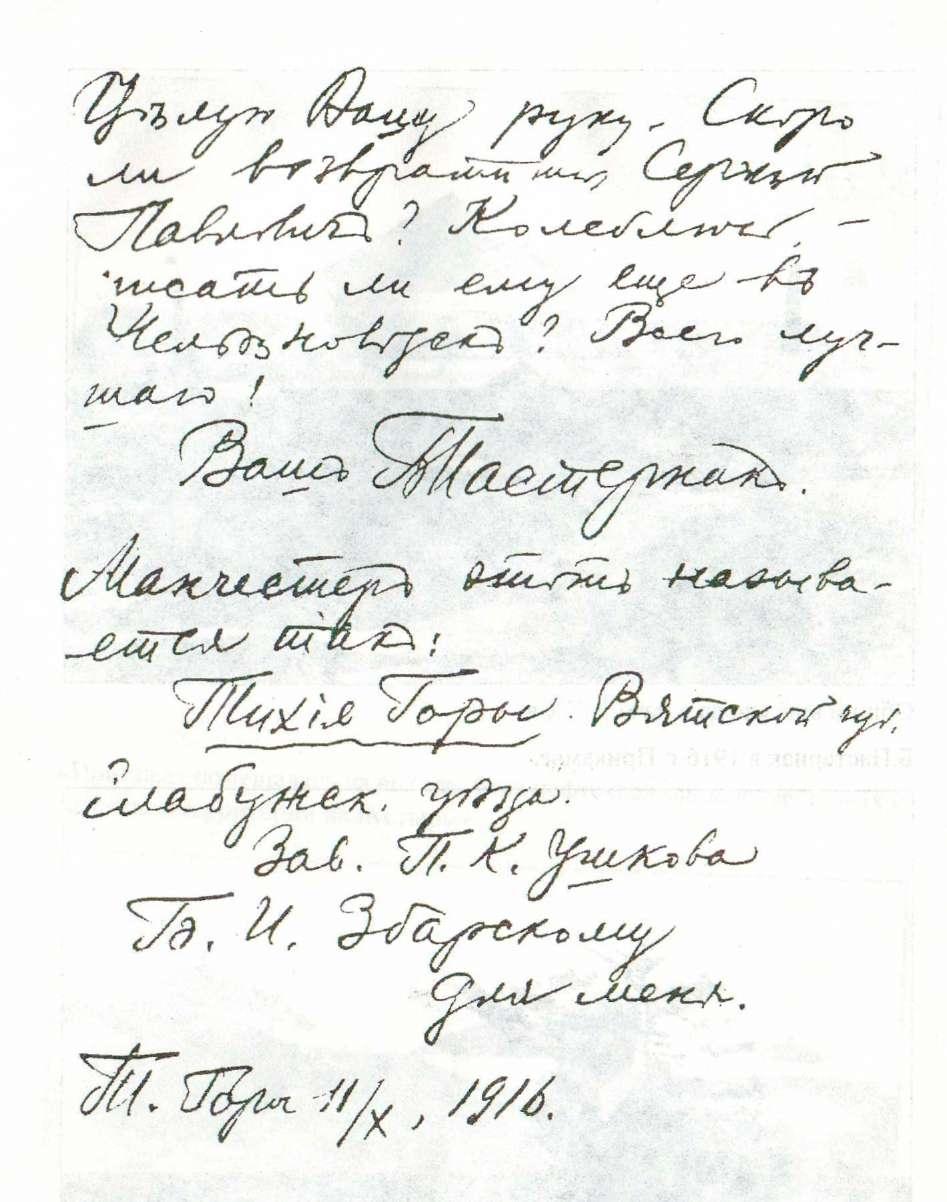

Б. ПАСТЕРНАК В ТИХИХ ГОРАХ

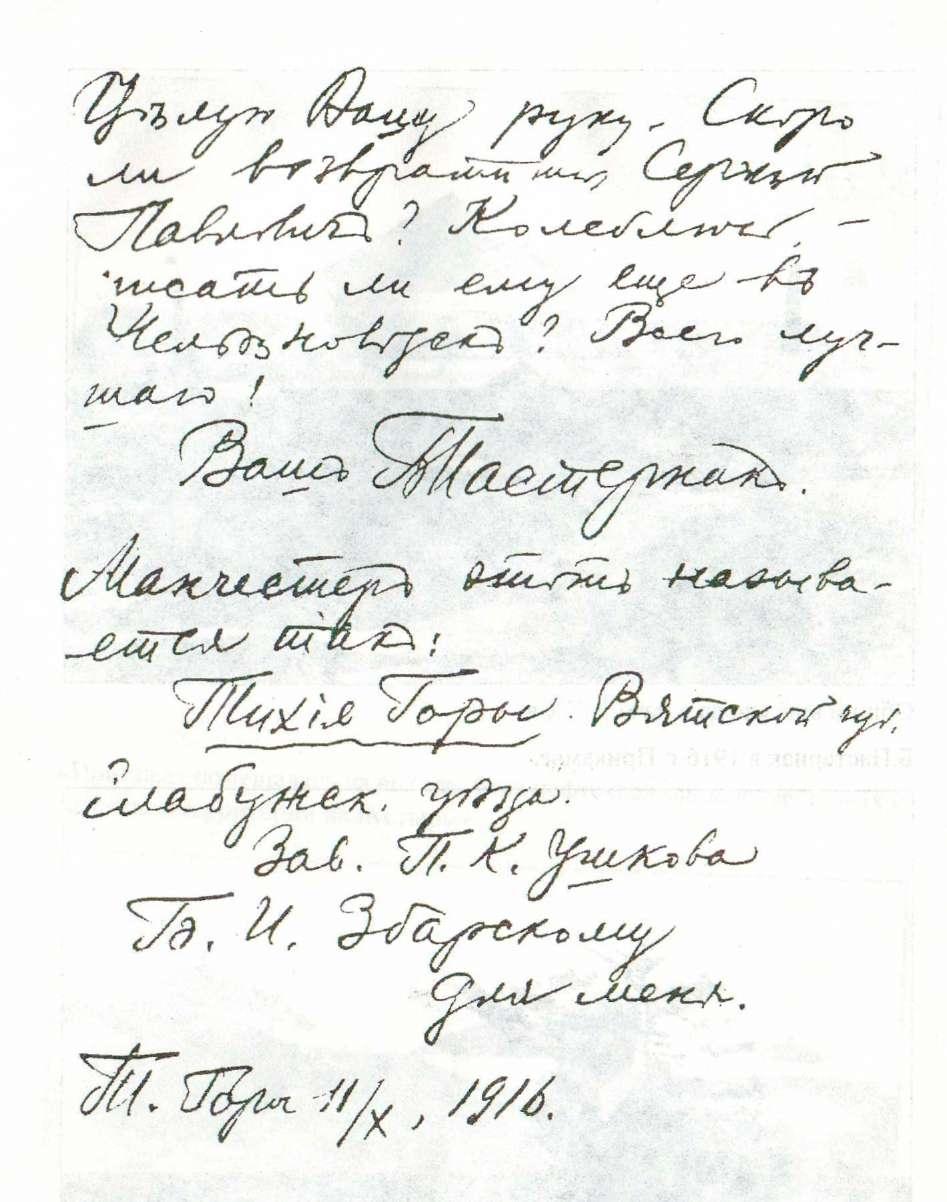

«Манчестер этот называется так: Тихие Горы, Вятской губ., Елабужск. уезда. Зав. II.K. Ушкова», так обозначил Борис Пастернак адрес своего места пребывания в первом письме родителям в Москву из Тихих Гор. Его первое письмо из Тихих Гор датировано от 11 октября 1916г.

Борис Леонидович Пастернак прожил семьдесят лет, три месяца и двадцать дней (10 февраля 1890 года - 30 мая 1960 года). Из них почти полгода прожил в Тихих Горах Вятской губернии: с начала октября 1916г. до середины марта 1917г.

Непродолжительный временной период, но достаточно значимый, лично отмеченный Борисом Пастернаком в автобиографическом очерке «Люди и положения»: «… я ездил на Урал и в Прикамье. Одну зиму я прожил во Всеволодо-Вильве на севере Пермской губернии, в месте, некогда посещенном Чеховым и Левитаном, по свидетельству А.Н. Тихонова, изобразивших эти места в своих воспоминаниях. Другую перезимовал в Тихих Горах на Каме, на химических заводах Ушковых. (Б.Пастернак, собр. соч.т.4, с.329).

Здесь же Пастернаком обозначена его деятельность на Ушковских заводах: «В конторе заводов я вел некоторое время военный стол и освобождал целые волости военнообязанных, прикрепленных к заводам и работавших на оборону». (Б.Пастернак, там же).

В функциональные обязанности Б.Пастернака входило составление мобилизационных списков рабочих, списков имеющих освобождение и отсрочку от воинской службы.

Б. Пастернак отмечает отдаленность Ушковских заводов от крупных городов и архаичный характер связи его с цивилизованным обществом: «Зимой заводы сообщались с внешним миром допотопным способом. Почту возили из Казани, расположенной в двухстах пятидесяти верстах, как во времена «Капитанской дочки», на тройках». (Б.Пастернак, там же).

Зимний путь на тройке лошадей – это был новизной для Б.Пастернака. «Я один раз проделал этот зимний путь». (Б.Пастернак, там же). Сколько ярких ощущений, острых моментов испытал в этой поездке Борис Пастернак. Он уделил в автобиографическом очерке «Люди и положения» достаточно большое внимание, подробно описав ощущения, полученные им во время экстремального путешествия.

«Из Тихих Гор гнали в кибитке, крытом возке на полозьях, вечер, ночь напролет и часть следующего дня. Замотанный в три азяма и утопая в сене, я грузным кулем перекатывался на дне саней, лишенный свободы движений. Я дремал, клевал носом, засыпал и просыпался и закрывал и открывал глаза». (Б.Пастернак, там же). Почти сутки в дороге, санный путь в морозную ночь оставили глубокий след в памяти Б.Пастернака. «Я видел лесную дорогу, звезды морозной ночи. Высокие сугробы горой горбили узкую проезжую стежку. Часто возок крышею наезжал на нижние ветки нависших пихт, осыпал с них иней и с шорохом проволакивался по ним, таща их на себе. Белизна снежной пелены отражала мерцание звезд и освещала путь. Святящийся снежный покров пугал в глубине, внутри чащи, как вставленная в лес горящая свеча» (Б.Пастернак, там же). Какие свежие описания зимней ночной природы, будто поездка была совершенна буквально недавно, хотя дата написания автобиографического очерка «Люди и положения» относится к весне 1956,ноябрь 1957. Спустя сорок лет, живо и свежо написать об обычной поездке практически невозможно, так можно написать только о том, что удивило и затронуло своей необычностью, запало в душу.

Поводом к быстрой поездке стало чрезвычайное событие – Февральская революция 1917г.

«Когда в марте 1917г. на заводах узнали о разразившейся в Петербурге революции, я поехал в Москву.

На Ижевском заводе я должен был найти и захватить ранее командированного туда инженера и замечательного человека Збарского, поступить в его распоряжение и следовать с ним дальше» (Б.Пастернак, собр. соч.т.4, с.329). Маршрут поездки обозначен Пастернаком «Тихие Горы –Ижевск». В настоящее время расстояние между Менделеевском и Ижевском по автодороге составляет 150,4 км., а по прямой составляет 122км.

Почти сутки ушло на зимний санный путь из Тихих Гор на Ижевские заводы. Санный путь на лошадях был единственной возможностью добраться из Тихих Гор до Ижевска. А это ….

«Три лошади, запряженные гусем, одна другой в затылок, мчали возок, то одна, то другая, сбиваясь в сторону и выходя из ряда. Ямщик поминутно выравнивал их и, когда кибитка клонилась набок, соскакивал с нее, бежал рядом и плечом подпирал ее, чтобы она не упала. (Б.Пастернак, собр. соч.т.4, с.330). Детально и со знанием профессионального дела ямщика дается характеристика Б.Пастернаком процесса езды на лошадях, запряженных гусем.

«Я опять засыпал, теряя представление о протекшем той порою времени, и вдруг пробуждался от толчка и прекратившегося движения.

Ямской стан в лесу, совершенно как в сказках о разбойниках. Огонек в избе. Шумит самовар, и тикают часы. Пока довезший кибитку ямщик разоблачается, отходит от мороза и негромко по –ночному, во внимание к спящим, может быть, за перегородкой, разговаривает с собирающей ему поесть становихой, новый утирает усы и губы. Застегивает армяк и выходит на мороз закладывать свежую тройку». Можно предположить, что этот стан находился где – то посредине маршрута Тихие Горы – Ижевск. Это, скорее всего в районе деревни Сюгинска (ныне город Можга) чуть более 60 км от Тихих гор. По прямой расстояние между Тихими Горами и Ижевском составляет 122 км. Этот эпизод будет введен и красочно использован в повести «Безлюбье». (Б.Пастернак, там же).

«И опять гон во всю, свист полозьев и дремота, и сон. А потом, на другой день, - неведомая даль в фабричных трубах, бескрайняя снежная пустыня большой замерзшей реки и какая – то железная дорога. (Б.Пастернак, собр. соч.т.4, с.330). Фабричные трубы, железная дорога - это уже Ижевский завод.

Большая замерзшая река - это река Иж. Так заканчивается описание поездки из Тихих Гор в Ижевск в автобиографическом очерке «Люди и положения».

Несомненно, факт пребывания Бориса Пастернака в Тихих Горах особое значение имеет для нас, менделеевских читателей поэта. Это событие не может оставить равнодушным никого из нас, в большей или меньшей степени причастных культуре.

В письмах Бориса Пастернака из Тихих Гор родителям, Сергею Боброву содержится достаточной информации о жизни, работе на заводе, о литературном творчестве поэта.

Инициатором приезда Б.Пастернака в Тихие Горы стал так же Б.И. Збарский, который, будучи в командировке в Москве, был приглашен в гости в семью родителей Пастернака. Борис Ильич два дня провел «в милой и дорогой для меня семье Пастернаков».

Б.И. Збарскому стало известно, что поэта ждал призыв в армию. Бессмысленная война продолжалась, мобилизации следовали одна за другой.

У Бориса Леонидовича был серьезный физический недостаток - одна нога чуть короче из-за перелома от удара лошади, что случилось в детстве поэта. В 1914гду «в июле я ездил в Москву на комиссию призываться, и получил белый билет, чистую отставку, по укорочению сломанной в детстве ноги». (Б. Пастернак, т.4, с.327). Однако бойня требовала новое и новое пушечное мясо, и стали брать в солдаты людей с различными физическими недостатками. Вероятность нового призыва Б.Пастернака стала очевидной.

Б.М. Збарский предлагает ему работу на заводе в Тихих Горах, учитывая тот факт, что завод оборонного значения, и это даст ему бронь.

Предложение было принято. И Борис Леонидович срочно уезжает из Москвы. «Видит Бог - бросился я опрометью из Москвы, и на этот раз виною всему решительность, с какой я снялся с места» (ЦГАЛИ, Ф.2554, ед.хр.55, oп.1, л.63).

В первой половине октября 1916 года Борис Леонидович уже был в Тихих Горах. Погода стояла не по – осеннему теплая, не было привычных осенних дождей, слякоти, грязи. «Пока что здесь погода на редкость теплая, солнечная, мягкая. Даже ненормально, настолько, что тихим помешательством отдает тишина и тупым полоумием - тепло» (ЦГАЛИ, там же, л.63).

Как известно, Пастернак уже имел опыт работы в качестве конторского служащего во Всеволодово –Вильво.

Борис Ильич Збарский приглашает Б.Пастернака в 1915 году вместе с Е.Г. Лундбергом в «длительные гости» во Всеволодо- Вильву, где он служил управляющим на заводах З.Г. Морозовой - Резвой. «К моему удивлению, Боря с восторгом принял приглашение, сказав, что оно весьма подходит сейчас, т.к. в Москве ему очень трудно писать, да и материально у них в семье жизнь становится все труднее и труднее.» (А.Штейн «И не только о нем», М., Советский писатель, с.55).

Пораженный величественной красотой Урала, Б.Пастернак несколько разочарован скромным ландшафтом нашей местности: «Против Урала - мое нынешнее пребывание скучнее могилы .... лысые холмы, дюжины с полторы фабричных труб, люди, проведшие «всю жизнь в газу», безлесные татарские деревни» (ЦГАЛИ, там же, л.4).

Свежи еще впечатления у Б.Пастернака от Урала, многое он сравнивает, находя отличия, а также и общее. Так, он Всеволодо- Вильву назвал «промышленной Бельгией», а Бондюжские заводы у него вызывают ассоциацию с английским Манчестером. «Манчестер этот называется так: Тихие Горы Вятской губ., Елабужск. уезда. Зав. II.K. Ушкова).

В тоже время у Б.Пастернака вызвала живой интерес некая техническая романтика особенностей промышленной жизни. Так, он сообщает:

«Завтра по утру впрягут здесь 150 лошадей (не преувеличиваю) в телегу с пудовым чаном и повезут на пристань. Стоит поглядеть» (ЦГАЛИ, там же, л.62,).

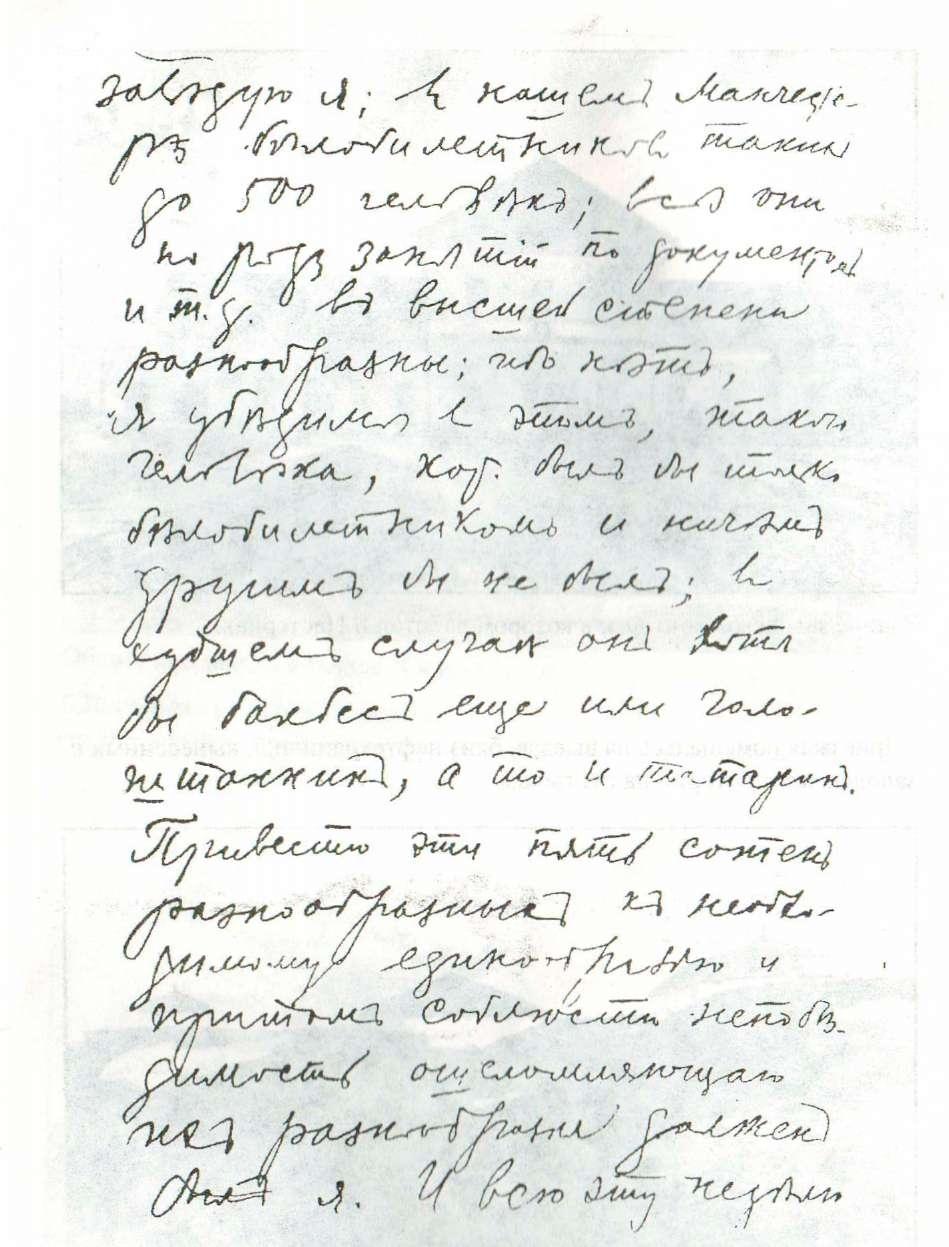

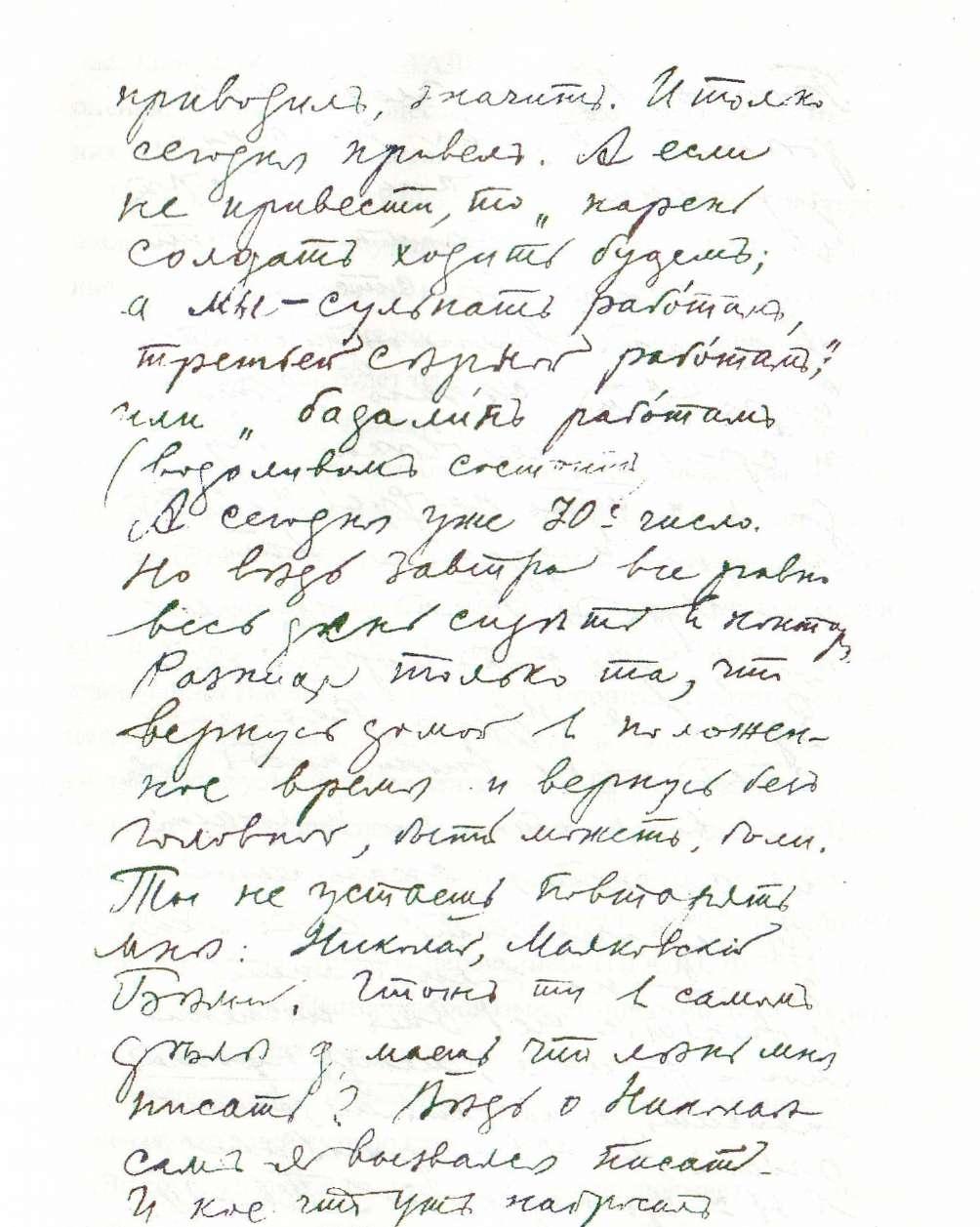

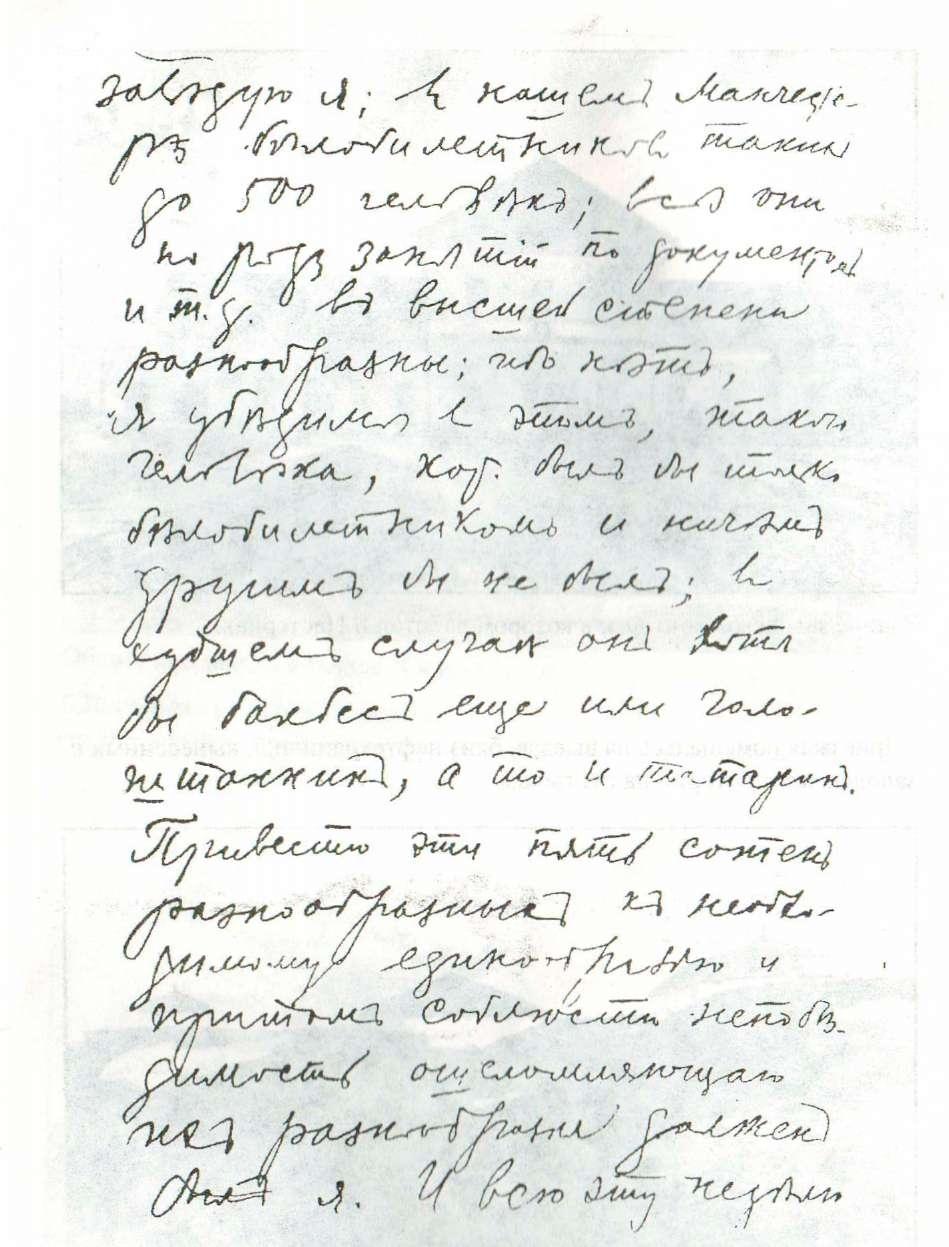

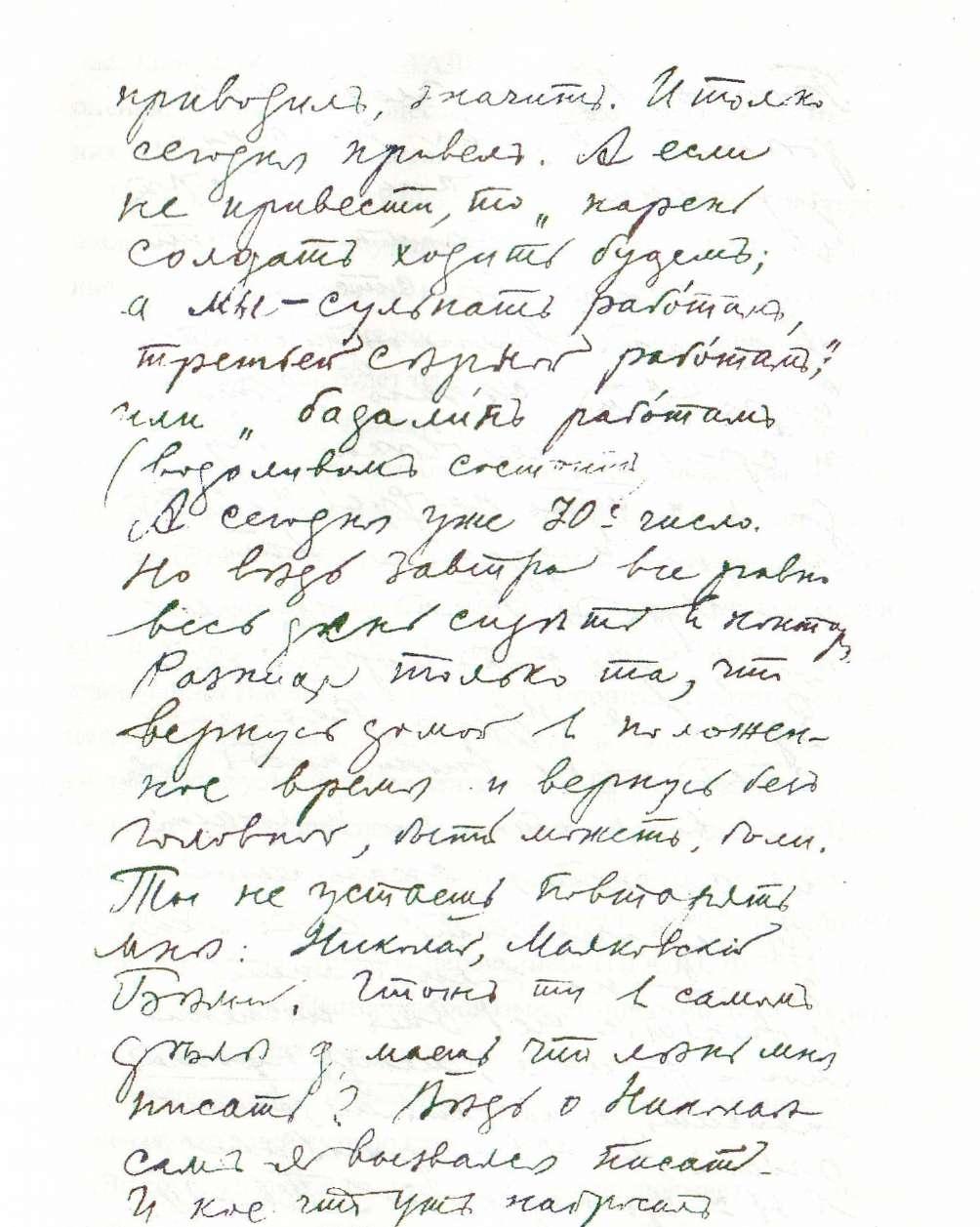

В письмах Б.Пастернака содержится достаточно информации о службе его на заводе. Так он описывает свою работу Сергею Боброву от 30 декабря 1916 года: «Воинским столом заведую я. В нашем Манчестере белобилетников таких до 500 человек. Все они по роду занятий, по документам и т.д. в высшей степени разнообразны. Привести эти пять сотен разнообразия к необходимому единообразию .... должен был я». А если не привести, то «парень солдат ходить будем, а мы сульпат работам. Третьей серной работам» или «бадалим работам» (ЦГАЛИ, там же, л. 112).

Б.Пастернак со всей серьезностью, ответственностью относился к службе, понимая, что «от степени моего рачения, между прочим, зависит, попадет ли данный азиат в 4-ый серный или 4-ый гренадерский». (ЦГ АЛИ, там же, л.112).

Конторская работа отнимает у поэта много времени, он явно не удовлетворен службой. «Работа напоминает рябиновку, разведенную теплой водой. Розово - тошнотворная». Или же «в конторе занят по горло и, вероятно, сбегу отсюда». Еще: «Голова идет кругом от количества конторской работы и, верно, не выдержу я». Так, практически во всех письмах сквозит желание вырваться отсюда, уехать в Москву. Оторванный от большого города, общения с друзьями, Пастернак с нетерпением ждет писем, книг.

Б.Пастернаку пригодился педагогический опыт, приобретенный в качестве домашнего учителя у Балтрушайтиса, у Ф.Мориса и в тихих Горах. Ежедневно полтора часа занимался он с сыном Л.Я. Карпова - Володей Карповым. «Малыш хоть куда!» - так характеризует он Володю.

Борис Леонидович занимался русским языком с Володей Карповым. В семейном архиве Карповых (И.В. Карпова История семьи Карповых. Семейная хроника,М.,2009г.http://karpovy-chronicles.narod.ru/) сохранились тетради этих занятий. «На вопрос БЛ: "Что ты любишь делать больше всего?" Володя отвечает: "Больше всего я люблю кататься на лыжах, потому что, когда я еду с горы, мне кажется, что я лечу"» Дружба БЛ с Володей продолжалась и в Москве. Сохранилось несколько записок поэта к Володе и подаренная им книга "Детство и отрочество" Л.Толстого с такой надписью: "Милому мальчику мрачного и страшного вида, но очень скромному и хорошему, Володе Карпову с лучшими пожеланиями успехов и беспечного детства и отрочества от Бориса Пастернака".

В письмах к родителям (октябрь 1916 - апрель 1917 года) Пастернак, описывая свою жизнь на Бондюжском заводе, часто упоминает семью Карповых. "Занимаюсь ежедневно с Карповским мальчиком, очень славным, типа среднего между Юрой Серовым (в детские годы) и Жоржем Балтрушайтисом (северные дети Тенишевско-Вру-бельского типа, лохматые, сообразительные, детский сад, лепка, наглядное обучение, курточки)". Борис Леонидович вообще с интересом наблюдал за мальчиками, живущими рядом - кроме Володи, это были Юра Карпов и Элик (Илья) Збарский. В письме к родителям от 1.01.17 г. он просит прислать детям в подарок книги. Младшим сказки, а Володе "Князя Серебряного" А.Толстого. (И.В.Карпова, там же).

Неустойчивое эмоциональное состояние, неровное настроение Пастернака сказывалось и на отношениях его с окружающими людьми. Так, в письме от 18 ноября 1916 года он пишет: «Дело сделано втрое больше против положенного - нового нет и у твоего ближайшего «шефа» - тоже, а ты сиди и участвуй в его куда как назидательных беседах». В другом письме от 27 ноября 1916 года: «Ах, как тошно среди хороших людей, не отравленных талантливостью. У Збарского этого не было - они люди живые и очень молодые. А тут культурный, добросовестный чеховский интеллигент брр!» (ЦГАЛИ, там же, л.86). И здесь же: «Кстати, мой начальник, человек не без достоинств и не дикарь, можно и столковаться с ним, в сочувствии он мне не откажет» (ЦГАЛИ, там же, л.86).

О главном событии, которого ждал он сам, его родители свершилось. Об этом сообщает в письме своим родителям из Тихих Гор, датируемом 10-ми числами декабря 1916 г., Пастернак сообщает следующее: «Дорогие мои! Спешу вас порадовать известием, которого вы никак верно не ждете. Вчера вечером я приехал из Елабуги, где был на переосвидетельствовании, признан был комиссией совершенно неспособным и освобожден навсегда. Все это произошло при деятельнейшем и ближайшем содействии Пепы (так в семье Пастернаков называли Бориса Збарского, — прим. автора). Мы вместе с ним ездили на 2 дня ночевали в Ушковской конторе…».

Да, реально помог ему в этом Борис Збарский, который, по – видимому, внутренне осознавал личную ответственность за Бориса Пастернака. Поэтому он лично выехал с Борисом Пастернаком в Елабугу на комиссию. Лев Карпов не участвовал в этом, хотя мог легко «устроить» белый билет для Бориса Пастернака. Почему? "Л.Я.Карпов щепетилен и мнителен до крайности, что трудно вяжется с его умом, добрым сердцем и способностями недюжинного интеллигента. Жертвой этих двух его черт чуть было не стал я: в отсрочке от армии мне отказали" (декабрь 1916 года). Напомню, что БЛ работал на заводе. Он составлял мобилизационные списки рабочих. ЛЯ давал особые указания для получения отсрочек от армии нужным на заводе людям. Щепетильность ЛЯ помешала ему дать такое указание относительно БЛ. БЛ жил у него в доме и занимался с его детьми. ЛЯ не хотел, чтобы о нём думали, что он помогает своим людям. Сейчас это вообще невозможно вообразить. Спас положение Б.И.Збарский. Он поехал вместе с Пастернаком в Елабугу, где заседала призывная комиссия. Там нашёлся молодой военный врач, который понял, что БЛ - сын великого художника. Остальная комиссия этого имени не слыхала. В результате, Пастернак получил освобождение навсегда от воинской повинности.(И.В.Карпова, там же)

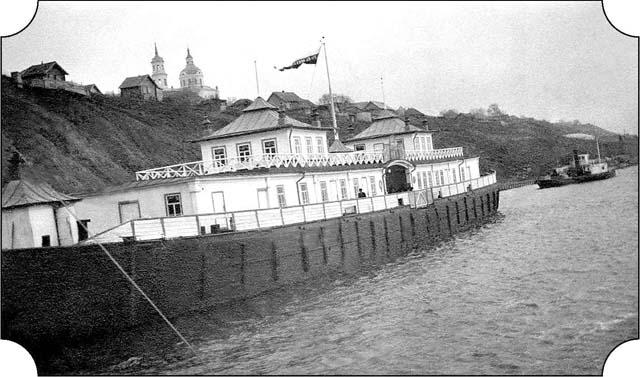

|  Здание бывшего заводоуправления, в котором работал Б.Пастернак |

«Сам Л.Я.Карпов - страшно не подходит фамилия - английский, сероглазый Джек с проседью, широкие плечи, высокий, окутанный дымом, приятно-глухим грассированием, - два-три взмаха футбольных штиблет: столовая - кабинет, два тех же взмаха: кабинет - столовая и, на ходу, какая-нибудь мальчишески недоконченная мысль, размашисто и косолапо созданная за столом, донесённая до кабинета и принесённая потом обратно: - словом плавает в меняющихся как облака несовершенствах молодого британского типа" (письмо от 25.10.1916 года).

В январе 1917 года Анна Самойловна и Лев Яковлевич ездили в Москву. В письме от 20.12.1916 года Пастернак пишет: "Карповы будут в Москве, это прекрасные люди. Госпожа Карпова позвонит вам и, наверное, зайдёт. Я был бы рад, если бы вы её хорошо дружески приняли. Пошлите с ней мне все нужные вещи (по списку)". Так между семьями Пастернаков и Карповых сложились дружеские отношения. Позднее Леонид Осипович Пастернак написал несколько портретов ЛЯ: два маслом и три карандашных (ГТГ). Портрет ЛЯ, тот, где он сидит в кресле, написанный в 1921 году маслом (2,5х1 м) уже посмертно, АС подарила НИФХИ им. Л.Я.Карпова.

ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО Б.ПАСТЕРНАКА

В ТИХИХ ГОРАХ

Отдушиной для Б.Пастернака было его литературное творчество, его огромное желание работать. Б.И. Збарский вспоминал: «Он испытывал в это время большой творческий подъем, работал очень много и напряженно, вечерами читал новое, к сожалению, у меня было настолько мало времени, что иногда я при всем желании не мог слушать его новые вещи» (А.Штейн, «И не только о нем», с.78).

Наиболее интенсивная переписка шла между Борисом Пастернаком и Сергеем Бобровым (В ЦГАЛИ в Фонде поэта и переводчика Сергея Павловича Боброва (1889-1917 гг.) находятся 59 писем и телеграмм Б.Пастернака). С.П. Бобров вспоминает: «Не могу даже припомнить, когда и как мы познакомились с Борей. Мне кажется, это случилось около 1911 года может быть немного раньше, немного позже. Не прошло и нескольких дней, как мы уже были закадычными друзьями» (М.Л. Рашковская «Поэт в мире, мир в поэте», М., Советский писатель, 1982 г., с.80).

Упоминает Пастернак и о дружбе с С.Бобровым: «Бобров незаслуженно тепло относился ко мне. Он неусыпно следил за моей футуристической чистотой и берег меня от вредных влияний». (Б.Пастернак, т.4,с.330).

C.II. Бобров не только друг и слушатель первых поэтических опытов, по и первый издатель книг Пастернака. Изучение их взаимоотношений может многое дать для понимания творчества раннего Пастернака и его места в литературных группировках, в том числе и в «Центрифуге», идейным вдохновителем которого был С.Бобров.

С.Бобров пишет Пастернаку заказы на статьи о А.Белом, Н.Асееве, В.Маяковском, ожидая, что тон и смысл их будет отвечать его собственным представлениям и задачам, стоящим перед «Центрифугой».

В очередной раз Пастернаку приходится ограждать право на свой собственный взгляд на искусство, в частности, на поэзию В.Маяковского. Отношение к нему претерпевает от письма к письму ряд изменений, от утверждения, что «перед лицом Маяковским я в своих глазах всякий смысл и цену теряю» (ЦГАЛИ, Ф. 2554, ед.хр.56, л.5), что Маяковский «единственный среди всех нас, пишущих - поэт» (ЦГАЛИ, там же, л.5), до более трезвой оценки, возникшей в процессе работы над рецензией на его сборник «Простое как мычание».

Посылая рецензию в Москву 13 февраля 1917 года, Пастернак писал Боброву: «Твоему заказному был я рад ... я подходил к гениальному мычанию и гак и сяк и все меня это не удовлетворяло ... Не знаю, как тебе сия последняя моя попытка понравиться. Я знаю, как неприятен будет тебе «естественно - исторический» привкус статьи, но этот привкус неизбежен. Первые его вещи ярче последних. Род их яркости близок мне и тебе, может быть, памятен, до знакомства с Николаем и с тобой я писал именно так, я этой яркости достоинством превосходным не считаю ... тогда как это образцы явно нежелательных форм, несмотря на всю их живую полновесность» (ЦГАЛИ, там же, л. 10). В Тихих Горах активно пишет Пастернак для третьего сборника «Центрифуги» рецензии на творчество Николая Асеева, в частности, «Оксана». Получив книгу Асеева, Пастернак писал Боброву в конце октября 1916 года: «Большое спасибо за «Оксану». Удивительный Николай: сколько в нем настоящей сладостной, романтической невменяемой, сколько упорства и силы в мечтательности, неослабной и неусыпной. Замечательное дарование!» (ЦГАЛИ, Ф.2554, оп.1, л.55). В рецензии Пастернак показывает широкий диапазон возможностей его поэтического дарования.

Пастернак пишет отклик на книгу С.Боброва «Алмазные леса», отмечая, что в ней «узнаю самого себя».

Важным является то, что Пастернак продолжает оттачивать профессиональное мастерство переводчика. Работа над переводами проходит через все творческую биографию Пастернака. Как правило, поэта подталкивали к переводам нелегкие материальные обстоятельства. Но, в конечном счете, переводы стали неотъемлемой частью всего наследия Пастернака.

В первом же письме С.Боброву из Тихих Гор (18-22 октября 1916 года) пишет о желании перевести для будущего, третьего сборника «Центрифуги» сонет из Суинберна. 31 октября Пастернак сообщает Боброву, что выписал из Казани серию книг по английской истории, просит прислать ему в Тихие Горы книги о Марии Стюарт. А еще спустя 2-3 недели (14 октября-1 ноября 1916 г.) Пастернак сообщает об успешном ходе работы над переводом первой части трилогии Суинберна о Марии Стюарт - трагедию «Шателяр». И в том же самом письме: «я перевел сонет Суинберна о Джоне Форде и если такие вещи допускаются, думаю попросить тебя поместить этот перевод в «Московских мастерах» с посвящением И.А. Аксенову. Если сонет безобразен, лучше не помещай» (ЦГАЛИ, Ф.2554, оп.1. ед.хр.55, с.69).

Пастернак ценит в поэзии Суинберна ее особую смысловую и образную насыщенность, концентрированность и упругость поэтического слова, но это как раз то самое, чего он добивается от своей поэзии. Упражняясь в переводах, Пастернак совершенствует музыкальность поэтического слога.

В творческом наследии Пастернака имеется и повесть «История одной контроктавы», написанная зимой 1916/1917 гг. в Тихих Горах. О работе над ней Пастернак сообщал родителям 11 января 1917 года: «Я окончил и переписал вещь стиля «Апеллесовой черты», но многим ярче и серьезнее этой вещи. Не знаю, писал ли я вам уже, как она у меня создавалась. Это было на Рождество 26-го и 27-го числа, вероятно, с ночи на 26-е. Я вскочил ночью, увидел всю эту вещь от начала до конца и, не в состоянии будучи заснуть, встал и начал писать: писал двое суток, засыпая по ночам на пару часов и просыпаясь с продолжением этой вещи. Но 28-го числа надо было в контору идти, и вещь пришлось бросить, 7-го я служить перестал, в три дня вещь обработал и переписал, она оригинальнее «Апеллесовой черты» и по сюжету и по письму и сильнее по вложенному в нее темпераменту» (Б.Пастернак, т.4, с.860).

История одной контроктавы (Б.Пастернак, т.4, с.440) напечатаны были первая и частично вторая части – «Известия Академии наук СССР» 9 Серия литературы и языка, т.33),1974,№2, полностью в Slavica Hierosolymitana, I. 1977. В повести отразились впечатления двух поездок в Германию в 1906г. и 1912г.

В своих «воспоминаниях» (Мюнхен,1982г.) А.Л. Пастернак писал о 1906г: «Здесь в Берлине брат стал ходить со мною по воскресеньям в неподалеку от нас, находящуюся соборную церковь с необычайно готическим названием « Gedachtniskirche» . Церковь эта, не бог весть какой архитектуры, славилась своим великолепным органом и акустикой. Органист был талантлив и высокой музыкальной культуры. Позже, освоившись уже с обычаями этой церкви .мы захаживали туда иной раз и в будни, в часы ,когда не было службы и посетителей, когда органист ,как у себя дома, упражнялся на органе, разбирал что – нибудь новое или проигрывал отдельные мелодии Баха, то в одном, то в другом толковании.

Кульминации в исполнении Баха он достигал обычно ко времени конца служб. К разъезду, тогда Бах, как бы, разгорячась, в обращении к владыке мира, достигал, в своей строптивости своей, почти крика, и музыка, сотрясая стены, не вмещаясь более в ограниченное пространство, раздвигала их, как глубокий вздох раздвигает грудную клетку. Орган и Бах, оба вместе, нагнетая все большее звучание, уплотняли вдвоем среду уже настолько. что мы, потеряв свою земную весомость, начинали ощущать себя взвешенными в плотность звуков, в духовном парении. Казалось, все исчезало в общей бесконечности миров, нас же что –то мощными объятиями держит и поддерживает в этом могучем гудении органных басов.

Взяв наконец, последние аккорды, уже вне мыслимой земной силы, орган внезапно и отрывисто смолкал, вслушиваясь в обратную отдачу своего звучания стенами, витражами и содами вдруг возродившейся церкви. Обессиленные, мы уходили последними, в удивлении, что дома и улицы еще существуют; медленно уходили мы домой, в полном молчании».

Эти впечатления были подкреплены пребыванием в Марбурге летом 1912г. В письмах, которые Пастернак писал оттуда, мы узнаем многие подробности, воспроизведенные в «Истории одной контроктавы» «испытанные, окрепшие в веках красоты этого городка, покровительствуемого легендой о святой Елизавете (начало XIII столетия), имеют какое –то темное и властное предрасположение. К органу, готике, к чему – то прерванному и недовершенному, что зарыто здесь. С этой чертой оживает город. Но он не оживлен. Это не живость. Это какое-то глухое напряжение архаического. И это напряжение – создать все : сумерки, душистость садов, опрятное безлюдье полдня, туманные вечера», - писал он К. Локсу 19мая 1912г. ). (Б.Пастернак, т.4,с.862)

«История одной контроктавы» ….. «…. А тем временем, органист подавал жару. Он дал волю своей машине в тот еще момент, когда вслед за брюзгливым визгом протяжно затормаживаемой каденции с гулким шарканьем повставали со свих мест крестьяне и горожанки и толпою направлялись к выходным дверям.

В толпе легко могли затереть или помять подголоски его ликующей инвенции, которые прыгали промеж расходящихся и кидались им на грудь, как резвящиеся легавые, в полном исступлении от радости, что их так много при одном хозяине –потому что органист имел обыкновение спускать всю свору бесчисленных своих регистров к концу службы. Постепенно церковь опустела. Но органист продолжал играть».

«Органист играл, позабыв обо всем на свете. Одна инвенция сменялась другой. Случилась и такая, где вся звуковая знать верхов неприметно друг за дружкой перебрались в басы. Тут, в барони и благородных октав, верх над всеми взяла одна, сильнейшая и благороднейшая, и завладела темою безраздельно» (Б.Пастернак, т4, с.441).

Таким образом, в Тихих Горах идет усиленная творческая работа, включавшая переводы, рецензии, прозу.

Борисом Пастернаком были написаны следующие рецензии:

Рецензия на книгу Николая Асеева «Оксана» (Б.Пастернак, т.4, с.359) – опубликовано Кр. Барнсом в «Slavica Yierosolymitana, 1977.Рецензия написана в Тихих Горах и сохранилась в архиве Боброва, который составлял Третий сборник «Центрифуги» (не вышедший). Путем формального анализа Пастернак демонстрирует неравноценность двух первых и двух вторых книг.

В.Маяковский «Простое как мычание» (с.364) – Литературная Россия,1965,19 марта. Рецензия написана в Тихих Горах на Каме для Третьего сборника «Центрифуги», оставшегося неизданным и сохранившаяся в архиве Боброва.

Переводы: А.Ч. Суинберн (1837 -1909) - английский поэт и драматург, автор драматической трилогии о Марии Стюарт. Осенью 1916г. в Тихих Горах Елабужского уезда Пастернак переводил первую трагедию этой трилогии «Шателяр» о любви к Марии французского поэта рыцаря Пьера де Шателяра. Рукопись перевода была потеряна в типографии в 1920г. (Б.Пастернак, т.4, с.840).

Фридрих Шиллер трагедия «Мария Стюарт» (там же с.431) –Пастернак перевел эту трагедию в августе – сентябре 1955г по заказу МХАТа. Начало серьезного знакомства с биографией Марии Сюарт относится к 1916г., когда Пастернак переводил трилогию Суинберна и писал о ней работу. Первоначальная рукопись предисловия к «Марии Стюарт» Шиллера делилась на 4 главки, первые две, сильно отличающихся от окончательного текста, приведены в разделе

Права М.А. Рашковская, отмечавшая, что «уединенная жизнь пошла ему на пользу. Его поэтический язык становится свободнее и самостоятельнее». (Рашковская М.А. «Поэт в мире, мир в поэте», с.64). Но нельзя не отметить, что в письмах Пастернака еще чувствуется опасение, что старшие его друзья не поймут и не примут его новые произведения, хотя он сам уверен в своей позиции.

«Ты пишешь - трудно тебе и грустно со мной работать, Сергей, ты ошибаешься. В будущем увидишь - тебе все легче и веселее со мой работать будет. Объясняюсь: в том случае, если мне удастся провести мою программу рабочую и то немногое, что у меня, если Богу угодно, есть преумножить себе и тебе на пользу, знаю, скукой повеет на тебя от этих слов. На меня же от них веет новизной» (ЦГАЛИ, 2554, ед.хр. 57, л.7).

Итак, эти строки позволяют нам увидеть изменения, происшедшие в личности Пастернака: это самостоятельный и уверенный в себе молодой человек, не новичок на литературном поприще, а уже сложившаяся творческая личность, имеющая свои твердые принципы.

Именно, здесь в Тихих Горах Б.Пастернак делает окончательный выбор в жизни между музыкой и поэзией: «это первый год, что я решил серьезно начать писать книги». (ЦГАЛИ, Ф.2554, ед.хр.56, л.54). В этом и состоит значимость пребывания Пастернака в Тихих Горах - как осознанное рождение поэта и писателя.

Хотя почти во всех его письмах красной строкой проходило горячее желание вырваться отсюда, вырваться на волю. И чем более ценно заключение, сделанное Пастернаком: «Вообще-то говоря, я рад, что я здесь. В Москве не имел бы той, что здесь, возможности работать» (ЦГАЛИ, там же, л.5).

Следует отметить, что жизнь и работа в Тихих Горах Бориса Леонидовича Пастернака - это не только факт из биографии, хотя не по своему желанию он здесь оказался, а волею судьбы был заброшен на берега Камы.

Волею судьбы заброшенный на берега Камы, на Ушковские заводы, Пастернак использует новые, открывшиеся для него возможности познания реальной жизни в далекой провинции, рабочей глубинке. Это для него незнакомая неизвестная сторона бытия, которая дала материал, толчок к поискам тем, образов, сюжетов.

Некоторые факты из жизни в Тихих Горах проникли и в творчество Пастернака. Есть факты, события и люди из тихогорской жизни Пастернака, которые стали фактологической основой для художественного осмысления Пастернаком в его творчестве. Пастернак, обладая проницательностью, наблюдательностью, цепкостью восприятия, смог в своих произведениях отразить не только чисто внешние признаки присутствия некоторых географических названий, фактов из жизни Ушковских заводов, а смог достаточно тонко и глубоко передать психологическую особенность, свойственную людям, окружавшим его в то время.

Отрадно, что повести «Уезд в тылу», «Безлюбье» были написаны по впечатлениям, реальным событиям, полученным от жизни в Тихих горах.

Так, прототипами героев повести «Безлюбье» Гольцева и Ковалевского послужили сам Б. Пастернак и Б.И. Збарский. В отрывке отразилось возвращение Пастернака из Тихих Гор в Москву в марте 1917 года. Об этой поездке он писал в очерке «Люди и положения»: «Когда в марте 1917 года на заводах узнали о разразившейся в Петербурге революции, я поехал в Москву.

На ижевском заводе я должен был найти и захватить ранее командированного туда инженера и замечательного человека Збарского, поступить в его распоряжение и следовать с ним дальше». (Б.Пастернак, т.4, с.329).

Пастернак вводит действующими персонажами в повесть трех ямщиков-татар - Миннибая, Гимазетдина, Галиуллу. Эти образы яркие, психологически точные, благодаря им повесть становится динамичной, естественной в своем развитии, правдоподобной: «Миг отъезда зависел от них. А кругом - снегом гудели леса, снегом бредило поле, и напористый шум этой ночи, казалось, знает по-татарски, и, громко споря с Миннибаем, взобравшимся на крышку кибитки, хватает его за руки и советует взять чемоданы не так, как кричит Гимазетдин, и не так, как полагает сшибаемый вихрем и совсем осипший Галиулла. Миг отъезда зависел от них. Татар так и подмывало взяться за кнут, засвистать и отдаться на волю последнего удалого айда».

Кроме того, в повести «Безлюбье» есть еще одна деталь, свидетельствующая о биографическом факте из жизни Пастернака в Тихих Горах, «зато он сразу признал того Дементия Механошина, которому, выдав однажды в конторе удостоверение в том, что, содержа тройку и правя последний год между Биляром и Сюгинском, он работает на оборону.

Было странно подумать, что тогда он удостоверял эту избу и двор и, совершенно про них не ведая, подписывал свидетельство этому сказочному селу и звездной ночи» (Б.Пастернак, т.4, с.497).

Жизнь и личность Льва Яковлевича Карпова - директора Бондюжских заводов и непосредственного шефа Пастернака - не остались незамеченными Б.Пастернаком. Л.Я. Карпов послужил прототипом героя повести «Уезд в тылу» директора химзавода Льва Николаевича Голоменникова.

«Для примера назову главного директора Льва Николаевича Голоменникова, имя которого, ныне покойного, известно по нескольким институтам, которым оно присвоено», - это полностью соответствует действительности, т.к. после смерти Льва Яковлевича Карпова в 1921 году его имя было присвоено физико-химическому институту в Москве.

«В студенческие годы он принадлежал к той группе российской социал-демократии, которой суждено было сказать миру так много нового. Однако было бы анахронизмом относить это замечание в нынешнем его значении к тем зимним вечеринкам, на которых принимал или появлялся этот высоченный, рано поседевший и слегка насмешливый человек». (Б.Пастернак, т.4, с.243).

В характеристике, данной Б.Пастернаком Льву Яковлевичу Карпову, имеет место реальный биографический факт: он был членом РСДРП с 1905 года, в Бондюге продолжал вести революционную работу. В историю Бондюги вошел как «красный директор».

Все это свидетельствует о фактах, изъятых из биографии Л.Я. Карпова, использованных Пастернаком в литературном творчестве.

Кроме того, в этой же повести угадываются реалии Бондюги того времени: «Приезжая помещалась на выезде, близ нефтехранилищ, вынесенных с заводской территории на пустырь» (Б.Пастернак, т.4, с.243).

Или ситуация, вполне соответствующая реальности из бондюжской жизни: «На дворе старший из татар и вотяков объяснял, что деревня плетет корзинки под сернокислотные бутыли для Объединенных заводов, работающих на оборону. В таких случаях крестьян по простым заявкам заводов оставляли на месте целыми волостями» (Там же, с.241).

Согласно архивным данным крестьяне Кураковской волости Елабужского уезда деревень Енабердино, Камаево, Бизяки и других плели корзинки и другую тару под военную продукцию Бондюжского завода, вследствие этого имели бронь.

Таким образом, бондюжский период обогатил Б.Пастернака жизненным опытом реальной рабочей жизни, особенностями психологии местного населения, которые впоследствии были удачно использованы и осмысленны в его литературном творчестве.

Около полугода был Пастернак в Тихих Горах, несмотря на непродолжительность, кратковременность пребывания его на Ушковских заводах, оно не прошло бесследно и безрезультатно для Пастернака, оно было реализовано в его творчестве.

Именно здесь он определился в своем выборе между музыкой и поэзией, отдав предпочтение искусству слова. Победила поэзия.

Выбор, осуществленный в Бондюге, оказался верным и счастливым, как для самого Бориса Леонидовича Пастернака, так и для удивленных и благодарных читателей, постигающих его замечательную поэзию.

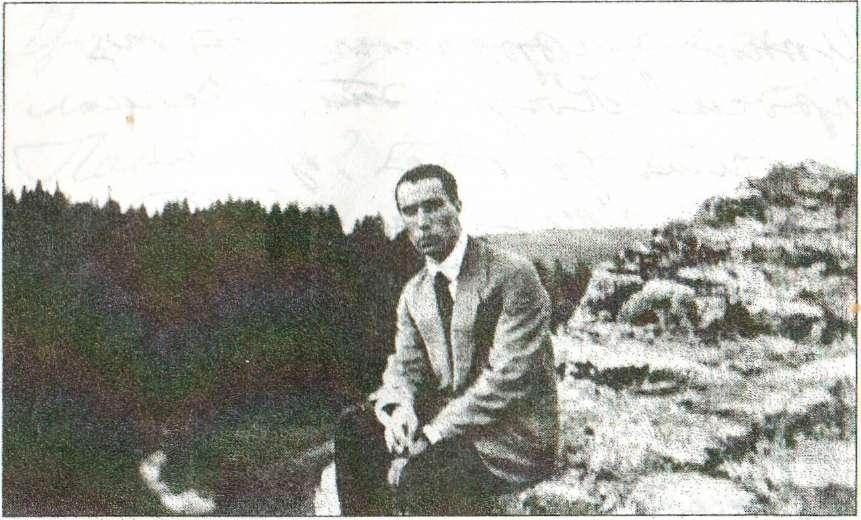

Б.Пастернак в окрестностях Тихих Гор. 1916 г.

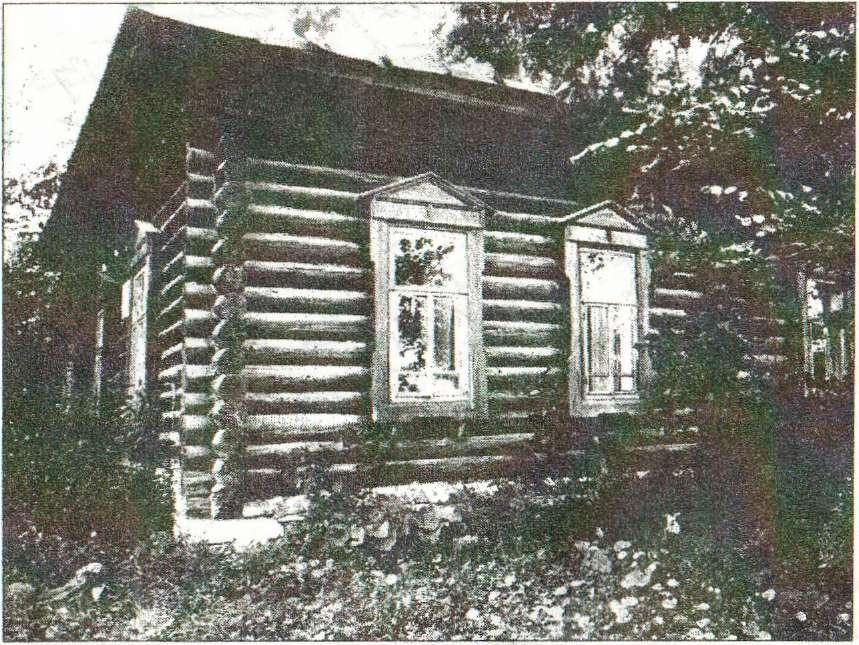

Дом Карповых, где Б.Пастернак занимался с сыном Л.Карпова.

Общий вид завода в начале XX в. Б.Пастернак в 1916 г. Прикамье.

Б.Пастернак в Прикамье 1916 г.

Здание заводской конторы, в котором работал Б.Пастернак.

Нефтехранилище. «Приезжая помещалась на выезде, близ нефтехранилищ, вынесенных с заводской территории на пустырь.»

«Манчестер этот называется так: Тихие Горы Вятской губ.,

Елабужск. уезда. Зав. П.К. Ушкова.»

«...Воинским столом заведую я. В нашем Манчестере белобилетников таких до 500 человек.»

Письмо Б.Пастернака С. Боброву

ОКРУЖЕНИЕ Б. ПАСТЕРНАКА В ТИХОГОРЬЕ ЛЕВ ЯКОВЛЕВИЧ КАРПОВ

Лев Яковлевич Карпов родился 30 (18) апреля 1879г. в Киеве. Отец его, Яков Павлович, работал приказчиком в магазине. Мать, Карпова Мария Михайловна, вела домашнее хозяйство. Кроме Левы в семье были еще две девочки – старшая Мария и младшая Анна. О детских и юношеских годах Левы почти неизвестно. Своим сыновьям Лев Яковлевич рассказывал, что его старшая сестра научила его читать и писать. Когда Леве исполнилось девять лет, он поступил в Киевское реальное училище.

В 1895 году юноша закончил седьмой класс реального училища. Родители, не получившие специального образования, мечтали, чтоб их сын стал инженером. Он успешно сдал вступительные экзамены (математику, физику, сочинение) и был принят на механическое отделение Московского Императорского Технического училища.

Студент Карпов с головой уходит в учебу. Родителям пишет аккуратно, делится своими успехами в учебе. Вот выдержка из письма: « Начал уже готовиться к экзаменам. Первый - аналитическая химия. После экзаменов будут практические занятия по геодезии». Кроме учебы, Лев Карпов начинает заниматься революционной деятельностью.

|

|  |

| Яков Павлович | Мария Михайловна |

|

| Продолжить учебу в Техническом училище ему не удалось в связи с многочисленными арестами за революционную деятельность. Он вынужден покинуть Москву. В 1907г. Лев Карпов возвращается в Москву и принимает решение продолжить учебу, но только уже под чужим именем. Он нелегально продолжает заниматься, с увлечением отдавшись изучению химии, физики и химической технологии. |

Лев Карпов очень напряженно работает, не зная усталости. Много занимается экспериментальной химией, буквально сутками не покидая лабораторию. Скрываясь от жандармов, не имея постоянного угла, с исключительной напористостью, преодолевая все препятствия, он за три года выполнил три оригинальных исследования.

В ноябре 1910 года Лев Карпов блестяще защитил дипломную работу. Ему было присвоено звание инженера - технолога 1 разряда.

Еще год он работал над получением уксусной кислоты путем окисления этилового спирта кислородом воздуха в присутствии контакта, благодаря полученной премии Леденцовского общества.

С самого начала своей самостоятельной инженерной деятельности Карпов выбирает одну из основных проблем лесохимии – канифольно – скипидарного производства.

Он за 4 года упорного труда разработал уникальную технологию получения канифоли. «Им был не только спроектирован завод, но и выполнена постройка его, установлен ход работы и велась эксплуатация под его контролем.

Первый канифольно-скипидарный завод по проекту Льва Карпова был построен во Владимирской губернии. Результаты были блестящими. Полученные канифоль и скипидар по своим качествам способны были конкурировать с лучшими иностранными марками. Успешный пуск первых отечественных канифольно-скипидарных предприятий принес Карпову известность

Шведские промышленники предложили Карпову выгодный контракт на строительство нескольких аналогичных предприятий в Швеции. Карпов отказался, так как был целиком поглощен планами построения новых канифольно-скипидарных заводов в России. К сожалению, этим планам не суждено было сбыться: началась первая мировая война.

В 1915 году он получает сразу несколько деловых предложений. Наиболее привлекательными оказались два: первое – ехать в Баку, где ожидала интересная работа в химической лаборатории заводов Нобеля, и второе – возглавить Бондюжский завод «Т - ва П.К. Ушкова и Ко». После недолгих колебаний Карпов сделал выбор в пользу Бондюжского завода.

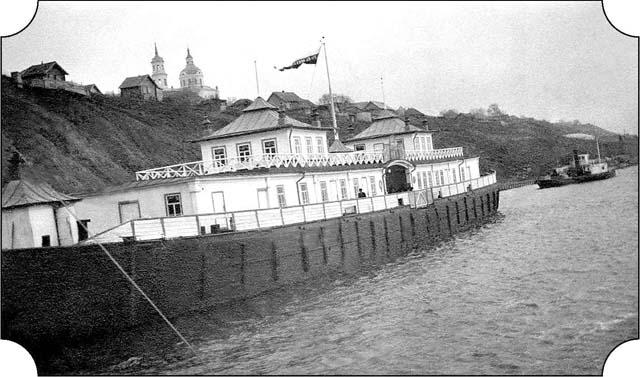

ДИРЕКТОР БОНДЮЖСКОГО ЗАВОДА

Пристань «Тихие Горы», 1915г.

Возможно, именно на пристань «Тихие Горы» в 1915г. сошел с парохода «Химик» Лев Яковлевич Карпов из Самары.

«Причем здесь Самара», - подумаете вы.

А притом, что прежде чем поехать на Бондюжский завод, Л.Я. Карпов по личной просьбе был командирован на Самарский завод того же Товарищества.

Он решил на деле познакомиться с особенностями производства. Там он работал начальником сернокислотного цеха.

Новый инженер за очень короткое время сумел значительно повысить выход готовой продукции.

Через полтора месяца Лев Яковлевич покинул Самару и выехал на Бондюжский завод.

Гордость отечественной промышленности, одно из старинных предприятий, находилось в тяжелом состоянии. Производство и технология сильно отставали от современного уровня научной и технической мысли.

В этих условиях директору понадобились выдержка и энергия, личная инициатива и способность принимать смелые решения. Здесь – то и пришли на выручку организаторские способности и опыт.

Умение привлекать к себе людей, внимание к ним, справедливая оценка их труда и помощь в затруднительную минуту – все эти качества нового руководителя тоже прокладывали путь к успеху.

С приходом Карпова сразу же началась реорганизация работы Бондюжского завода.

Первым делом новый директор постарался привлечь свежие силы, делая ставку на молодых, грамотных инженеров.

Так во главе заводской лаборатории был поставлен способный молодой химик Б.И. Збарский. После долгих лет затишья на заводе возобновилась научно – исследовательская работа.

По инициативе Льва Яковлевича в цехах завода было освоено производство хлороформа, жидкого хлора и др.

| Карпов был полон замыслов: он руководит планом электрификации завода, проектирует канатную дорогу от пристани до цехов. Уже в 1917году центральная электростанция завода дала ток. Рабочие сначала встретили нового директора с недоверием. Но спустя короткое время отношение к нему в корне изменилось. И не случайно: с приходом Карпова изменились порядки на заводе.

|

Портрет Л.Я.Карпова работы Л. О.Пастернака. 1922 г. (посмертно) |

| Например, сразу сократилась продолжительность рабочего дня, была повышена заработная плата. Рабочие получили спецодежду, а благодаря совершенствованию технологии и механизации улучшились условия труда. Налаживалось продовольственное снабжение, это дело Карпов поручил ссыльному большевику С.Н. Гассару. |  А.С. Карпова 1960 –е годы |

Бытовые условия рабочих были очень тяжелыми. Они жили в казармах, расположенных вблизи цехов.

Во время весеннего половодья и разлива маленькой, но капризной речки Тоймы казармы заливало. В маленькой комнате ютилось часто по две семьи. При Карпове впоследствии было построено два больших, относительно благоустроенных каменных дома. Эти дома находятся по улице Гунина. В них и сегодня живут рабочие химзавода. «У Льва Яковлевича были часы, - вспоминала А.С.Карпова, - когда он принимал рабочих. И они приходили ежедневно со своими производственными и бытовыми нуждами. Шла война, на заводе были семьи мобилизованных, были и осиротевшие.

Однажды к концу лета 1916 года, когда Лев Яковлевич приехал домой обедать, недалеко от нашего дома собралось человек 200 рабочих, которые очень оживленно о чем – то толковали между собой.Лев Яковлевич вышел узнать, в чем дело, поговорил с рабочими, и они стали расходиться. Вернувшись, он рассказал, что среди рабочих пошел слух, что « конторские» написали в правление Ушковых донос о том, что Лев Яковлевич больше заботится о рабочих, чем об интересах хозяев. И вот рабочие пришли к нему предупредить об этом доносе, чтобы он принял какие-то меры для пресечения козней «конторских».

Лев Яковлевич продолжает внимательно следить за развитием революционного движения в России. При участии Анны Самойловны Карповой, Сергея Николаевича Гассара при поддержке Льва Яковлевича был организован на Бондюжском заводе нелегальный рабочий кружок.

Лев Яковлевич не принимал непосредственного участия в дискуссиях, в горячих спорах, которые возникали на собраниях рабочих – кружковцев, но в беседах у себя дома он принимал самое деятельное участие.

Однако в массе своей рабочие не догадывались, что респектабельный директор – активный участник революционного движения. Вот что пишет в своих воспоминаниях один из руководителей забастовки грузчиков на Тихогорской пристани в 1916году: « Цеховым рабочим на заводе время от времени делались прибавки «на дороговизну», … о грузчиках в Тихогорском речном порту «забывали». Грузчики решили бастовать…

Наконец, нас, членов комитета, приглашает к себе для переговоров директор завода Карпов Л.Я.

Идя туда, мы ждали, что нам придется выдержать с директором крепкую словесную перепалку.

Мы заранее приняли воинственный вид. Карпов принял нас очень любезно, ввел нас в свой кабинет… Поздоровался с каждым из нас за руку, усадил на мягкие стулья вокруг своего рабочего стола и положил перед нами раскрытый портсигар с хорошими папиросами. Начал с нами спокойный разговор.

Постепенно Карпов в разговоре прощупывал наше отношение к войне, полиции и вообще к существующему строю…

Мы все больше удивлялись тому, что директор не кричит на нас, не ругается, а ведет какие-то чудные, как нам показалось, неделовые разговоры…. Выслушав наши требования, он заявил нам, что полностью принимает наши условия.

В ту пору мы не только не знали, но даже подозревать не могли, что Карпов – старый член партии большевиков.

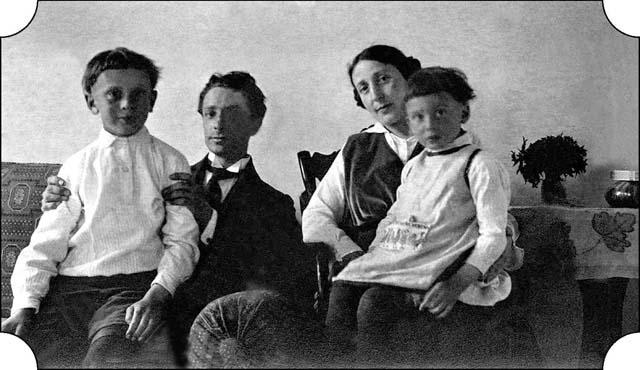

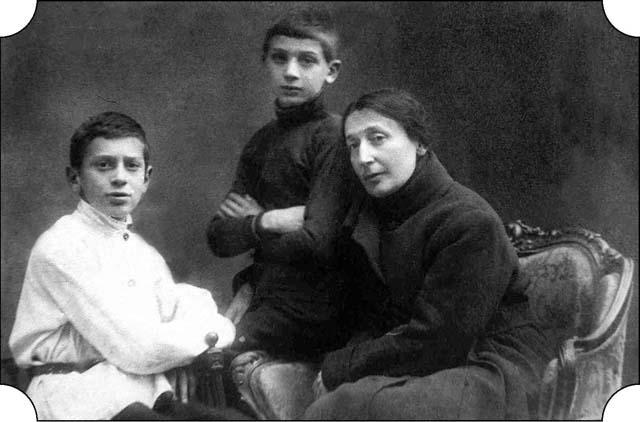

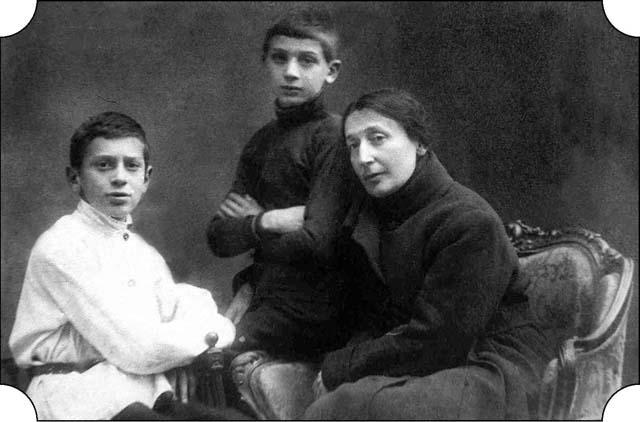

| Поэтому, выйдя из его кабинета и взвешивая весь ход разговоров с ним, мы пришли к заключению, что директор – то все-таки «чудак» какой-то». Февральская революция 1917 года застала Карпова на Бондюжском заводе. |  Анна Самойловна, Володя, Юра Карповы. Январь 1921г.

|

Оставаясь по–прежнему его директором, он принял самое активное участие в создании рабочих организаций на заводе.

Летом 1917года там был установлен рабочий контроль над производством и организован исполком Совета рабочих депутатов, во главе которого стал рабочий – большевик, участник подпольного кружка Г.П.Климов.

Несмотря на отдаленность завода от культурных центров, уютный деревянный дом Карповых часто навещали интересные люди.

В 1916 году несколько месяцев гостил у них писатель Евгений Лундберг.

В июле 1917г. приехал из Женевы, чтобы навестить своего ученика Б.И.Збарского старый революционер Алексей Николаевич Бах. Он вспоминал: «У него (Карпова) было то «химическое мышление», которым так дорожил Д.И.Менделеев.

В частности, я был удивлен той легкостью, с которой Лев Яковлевич ориентировался в вопросах биохимии, над которыми я работал и с которыми он раньше был очень мало знаком».

Именно там, на берегах Камы, родилась у них идея создания крупного химического института в Москве.

«В декабре 1917г. Лев Яковлевич выехал с группой рабочих в Петроград, чтобы решить вопрос о будущем завода, о его работе как государственного национализированного предприятия, - писала А.С.Карпова.

Владимир Ильич Ленин предложил Льву Яковлевичу возглавить химическую промышленность.

После отъезда из Бондюги, тесная связь Карпова с заводом не прерывалась. Делегации от предприятия приезжали со своими нуждами ко Льву Яковлевичу как члену правительства страны. Л.Я. Карпов всячески помогал коллективу Бондюжского завода. По воспоминаниям сотрудницы: «…мы изыскивали средства на расплату с рабочими и сырье…

И частенько мы становились в тупик…

Правда, по Бондюжским заводам Карпов вместе с инженерами как-то изыскивал средства и сырье»

Анна Самойловна с детьми и домашней учительницей Идой Матвеевной в сопровождении двух преданных семье рабочих - Мартынова и Климова – выехали из Бондюги поздней осенью 1918г. с последним пароходом.

Назначение Л.Я.Карпова руководителем советской химической промышленности, конечно, был не случайностью. Он обладал редким сочетанием качеств убежденного коммуниста, талантливого химика, прекрасного организатора. Л.Я.Карпов – крупный инженер – технолог. Знаток русской химической промышленности. Выдающийся специалист по технологии минеральных веществ.

ВО ГЛАВЕ ХИМИЧЕСКОЙ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРАНЫ

С 1918 -1921 гг. Лев Яковлевич Карпов руководит химической промышленностью страны. Говоря современным языком, он был министром химической промышленности.

Перед Карповым стояли масштабные задачи: наладить развитие химической промышленности страны.

Нужны были профессиональные кадры, Лев Яковлевич привлекает к работе известных ученых – химиков П.А.Богданова, В.Н. Игнатьева, А.Н.Баха, Г.С.Петрова и других. Он прекрасно разбирался в людях. По воспоминаниям современников:

|

Б.Збарский, Л.Карпов, Н.Шотман | «… будучи принципиальным и твердым человеком, Лев Яковлевич в то же время обладал особым умением обходиться с людьми, позволявшим ему подойти как к рабочему, так и к специалисту, к единомышленнику и политическому противнику; |

он умел вовлекать в работу, используя каждого в том деле, где он мог быть наиболее полезным…».Поэтому ему удалось за кратчайшие сроки собрать и объединить высокопрофессиональных специалистов – химиков: ученых, инженеров, технологов. Карпов в это время особенно много ездил, принимал участие в съездах рабочих химических предприятий. Он помогал организовывать производство на национализированных предприятиях.

В апреле 1918 года Карпов принимал участие в работе съезда рабочих и служащих Бондюжских химических заводов, на котором было принято решение о национализации.

В июле того же года вступил в силу декрет о национализации заводов «Товарищества П.К. Ушкова и К». Бондюжские заводы стали принадлежать народу.

Огромные трудности приходилось преодолевать, чтобы наладить производство национализированных предприятий. Карпову с колоссальным трудом удавалось получать необходимое сырье, материалы, продовольствие, деньги для выплаты заработной платы рабочим.

Лев Яковлевич понимал, что процветание химической промышленности страны невозможно без развития науки химии.

По инициативе Льва Яковлевича Карпова была создана Центральная химическая лаборатория, которая должна была стать опытной площадкой внедрения научных достижений в химическую промышленность России.

Лаборатория росла буквально с каждым днем. Карпов, несмотря на свою громадную перегрузку, постоянно интересовался его работой, был там частым гостем. Он находил время переговорить с сотрудниками, и благодаря его огромной эрудиции в вопросах химии и промышленности, эти беседы нередко становились источником новых идей.

Карпов любил лабораторию как свое детище и гордился его созданием.

Карпову принадлежит инициатива создания и других научных учреждений страны. Лев Яковлевич оценил инициативы рабочего изобретательства и рационализации.

Он требовал немедленно рассматривать все изобретения, от кого бы они ни исходили и какой бы проблемы они не касались.

Карпов говорил, что лучше выбросить десяток нестоящих изобретений, чем рисковать потерять одно ценное.

Он настойчиво внушал своим соратникам: «Дайте людям себя выявлять. Он думает. Понимаете, думает! Пускай думает! Его надо поощрить».

Карпов очень ревниво берег время ученых, всегда указывая на то, что человека науки текущие заботы не должны отвлекать от научного творчества.

И всеми силами старался создать эти условия.

Исключительное внимание уделял Л.Я.Карпов изданию литературы по химии и технологии. Он был одним из организаторов создания Научного химико-технического издательства, издания химико-технической энциклопедии, а также «Справочника отдела химической промышленности»

Еще в начале XX века в России русские ученые во главе с академиком В.И.Вернадским провели большую работу по изучению радиоактивных минералов.

Ученый не раз подчеркивал необходимость налаживания радиевого производства.

Осенью 1921г. на Бондюжском заводе были получены впервые в России богатые препараты радия. Эти препараты были получены новым способом, не применявшимся еще в науке. Так Бондюжский завод стал пионером радиевого производства в стране. Правительственное задание было воспринято бондюжскими химиками как большое доверие и высокая честь. Тем более, это задание было напрямую связано с Карповым. Его подвести никак не могли рабочие и служащие Бондюжского завода, т.к. авторитет Льва Яковлевича был непререкаемый для них.

Последний год жизни Карпова особенно насыщен многообразной деятельностью. Он живо откликается на все проблемы страны в те годы.

Карпов продолжает работать даже тогда, когда тяжкий недуг, незаметно подкравшийся, приковал его к постели в октябре 1920г. Обессиленный, измученный болезнью, он принимает людей, подписывает деловые бумаги, делится впечатлениями о прочитанных книгах.

Руководство Советского правительства было обеспокоено тяжелой болезнью Л.Я. Карпова. В январе 1921 года обсуждался вопрос приглашения из Германии специалиста для лечения. Но болезнь быстро прогрессировала.

Шестого января 1921 года Льва Яковлевича Карпова не стало.

Десятого января 1921 года Карпов был похоронен на Красной площади у Кремлевской стены.

После смерти Карпова на Бондюжском и Кокшанском химических заводах состоялся траурный митинг.

Рабочие отправили телеграмму в Москву: «Делегатское собрание профсоюза рабочих – химиков Бондюжского и Кокшанского заводов шлют горячее сочувствие в тяжелой потере крупного работника, старого коммуниста, хорошего товарища. Рабочие Бондюжского и Кокшанского заводов не забудут товарища Карпова…»

По просьбе рабочих Бондюжского и Московского химико-фармацевтического заводов этим предприятиям было присвоено в 1922 г. имя Л.Я. Карпова.

Бюст Л.Я. Карпова

БОРИС ИЛЬИЧ ЗБАРСКИЙ

|

| С историей нашей малой родины связана деятельность еще одного крупного известного ученого – биохимика – Бориса Ильича Збарского. Профессор, академик, внесший огромный вклад в развитие биохимии, медицины России и мира. Интересно, что же его связывает с нашим городом! Мы начнем рассказ по порядку, с его детства, юности и молодости.

|

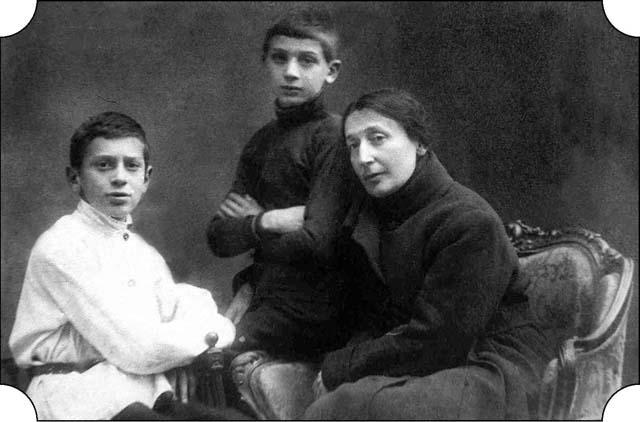

Борис Ильич Збарский родился 15 (27) июля 1885 года в г. Каменец - Подольске в еврейской семье. По воспоминаниям Бориса Збарского: «Моя мать была очень умной, весьма энергичной и миловидной женщиной…. Она могла развить необыкновенную энергию, потратить много времени и труда для того, чтобы только помочь кому-нибудь, кто нуждается в ее помощи».

Осенью 1893 года Борис поступил в Каменец - Подольское училище, блестяще сдав экзамены. Получив хорошую домашнюю подготовку и обладая отличными природными данными, Борис учился легко и играючи.

Осенью 1895 года Бориса перевели в гимназию. И для него, и для семьи поступление в гимназию было огромным событием. Мать связывала большие надежды с образованием детей. Больше всего из школьных дисциплин Борис любил математику. В 1906 году Борис сдает экзамены на аттестат зрелости.

| Талантливый юноша уезжает в Швейцарию, начинает учиться на естественном факультете Женевского университета. Он учился страстно, не зная усталости, с самозабвением погрузился в мир знаний. Днем – аудитория и лаборатории, вечером и ночью - теснота маленькой мансарды. Борис особенно заинтересовался в эти годы биологической химией. |  Б.И. Збарский в заводской лаборатории, 1916г.

|

Этому способствовало его знакомство с Алексеем Николаевичем Бахом, ученым с мировым именем. В июне 1911года Б.И. Збарский успешно защитил диссертацию в Женевском университете. После блестящего окончания университета Бориса Ильича неудержимо потянуло на Родину.В августе 1912 года Б.И.Збарский начал работать в акционерном обществе «Гарпиус». Он писал об этом следующее: «С 1912 по 1915 годы работал вместе с товарищем Л.Я.Карповым по изучению производства канифоли и скипидара из осмола и являлся помощником товарища Л.Я.Карпова».

Безусловно, общение с Л.Я.Карповым оказало на молодого ученого большое влияние. Збарский тоже произвел на Л.Я.Карпова очень хорошее впечатление.

В июле 1915года Б.И.Збарский неожиданно получил предложение занять пост директора двух химических заводов, расположенных в Пермской губернии. Он принял предложение. В октябре 1915 года он был уже на месте новой работы, в ноябре перебралась к нему жена и маленький сын.

Главной обязанностью Бориса Ильича являлось налаживание работы на химических предприятиях. Б.И.Збарский был человеком необычайно добрым и отзывчивым. Таким он остался и на посту управляющего Морозовскими заводами. Люди почувствовали в нем друга и потянулись в контору правления со своими горестями, обидами и заботами.

Шла первая мировая война. Однажды на совещании Борис Ильич Збарский услышал, что на фронте ощущается острый недостаток хлороформа (наркоза). Большинство операций проводилось без наркоза. «Возвращаясь с совещания, - вспоминал ученый, - я все думал о том, как бы наладить у нас производство медицинского хлороформа».

На заводе существовала лаборатория. Борис Ильич и И.В.Филиппович быстро наладили лабораторное исследование. Весной 1916 года в России впервые им был получен образец чистого наркозного хлороформа, который по своим качествам не уступал хлороформам лучших немецких фирм.

| Необходимо было срочно наладить промышленное производство хлороформа. Л.Я. Карпов давно приглашал Б.И.Збарского на Бондюжские заводы. Борис Ильич принял приглашение Карпова, т.к. ему было обещано наладить производство хлороформа. В августе 1916 года Б.И. Збарский прибыл на Бондюжский завод. Збарские поселились в доме Карповых.

|  Профессора В. Воробьев (справа), Б.Профессора Збарский и Воробьев, 1921г. |

Борис Ильич стал заведующим главной аналитической лабораторией, которая находилась в том же здании, где было когда – то опытное производство Д.И.Менделеева.

Еще до приезда Б.И.Збарского началась работа по строительству хлороформного завода.Теперь Борис Ильич сам наблюдал за ходом работ. « С первого же дня, - вспоминал ученый, - я стал посещать постройку. Работы производились даже ночью»

Л.Я. Карпов поддерживал все начинания Бориса Ильича, и между ними установились дружеские отношения. Борис Ильич вспоминал, что почти все свободное время проводил тогда в дружеских беседах с Львом Яковлевичем Карповым. В это время в Тихие Горы приехал к своему ученику А.Н.Бах.

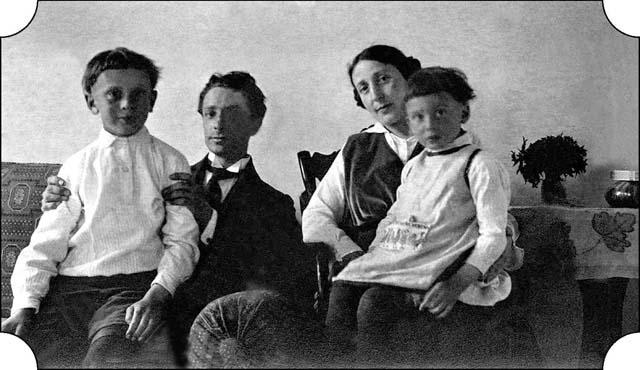

Анна Самойловна Карпова с Юрой и Володей и Борис Ильич Збарский, 1916г.

20 декабря 1917 года Борис Ильич Збарский переехал в Москву, т.к. Карпов, поставленный к тому времени во главе отдела химической промышленности, звал в Москву свои старые испытанные кадры.

В октябре 1918 года было решено создать Центральную химическую лабораторию, заведующим которой был назначен Алексей Николаевич Бах, а его заместителем Борис Ильич Збарский.

Огромная роль в ее устройстве и оборудовании принадлежала Збарскому. А.Н.Бах свидетельствовал: «Благодаря редкой энергии и организаторскому таланту Б.И.Збарского дело пошло чрезвычайно быстрым темпом».

В 1920 году он участвовал в организации Биохимического института. Предложил антисептический препарат бактерицид, применяемый для бальзамирования. Он один из руководителей (вместе с В.П.Воробьевым) бальзамирования тела В.И.Ленина в 1924 году.

|

| Участвовал в разработке теории происхождения рака. В годы Великой Отечественной войны с июля 1941 по март 1945 года находился в эвакуации в Тюмени. Выполнил сложную задачу по транспортировке тела В.И.Ленина и обеспечению его сохранности в неприспособленных для этого условиях. |

26 июля 1945 года Збарскому Борису Ильичу присвоено звание Героя Социалистического Труда. В 1945 -1952годах – руководитель лаборатории биохимии рака Академии медицинских наук СССР. 27 марта 1952 года был арестован. В вину ему ставилось то, что написанная им брошюра «Мавзолей Ленина», к тому времени трижды изданная, является политически вредной. Просидел он в тюрьме почти два года, перенес два инфаркта. Был освобожден 30 декабря 1953года.

Вскоре был реабилитирован, восстановлен в партии. Жил в городе Москва. В Мавзолей не вернулся. В 1954 году работал профессором в Московском медицинском институте. Академик Академии медицинских наук СССР (1944г.). Скончался 7 октября 1954 года во время лекции в институте.

БАХ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

5 (17) марта 1857, Золотоноша Полтавской области, - 13 мая, 1946, Москва) - советский биохимик и физиолог растений, академик АН СССР (с 12 января 1929 года), Герой Социалистического Труда (1945), основоположник советской (русской) биохимии. Родился в семье техника. В 1875 окончил гимназию и поступил на Отделение естественных наук физико-математического факультета в Киевский университет. В 1878 году был уволен из университета за участие в студенческих беспорядках и сослан на три года в Белозерск. По болезни был переведён отбывать ссылку в Новомосковск, а потом в Бахмут. В январе 1882 снова становится студентом Киевского университета. В 1883 году бросает учёбу и становится членом партии "Народная воля". В марте 1885 года, спасаясь от неминуемого ареста, А.Н.Бах уехал из России. Жил в эмиграции сначала во Франции, США, Швейцарии, где успешно занимался научной деятельностью. Летом 1890 года А.Н.Бах женится на 19-летней Александре Александровне Червен-Водали. 25 мая 1917 года вместе с женой отправился из Женевы в Россию, и 18 июня прибыл в революционный Петроград. В 1918 году А.Н.Бах вместе с Л.Я.Карповым и Б.И.Збарским организовал Центральную химическую лабораторию при ВСНХ РСФСР, преобразованную в 1931 году в Физико-химический институт, директором которого он был до конца жизни. В конце 1920 года А.Н.Бах совместно с Б.И.Збарским создал Биохимический институт Наркомздрава с медицинским уклоном. В 1936 году им создается первый всесоюзный журнал "Биохимия". С 1928 возглавлял Всесоюзную ассоциацию работников науки и техники. В 1935 организовал совместно с А.И.Опариным Институт биохимии АН СССР, был его директором (с 1944 институт носит имя Баха). С 1932 года президент Всесоюзного химического общества им. Д.И. Менделеева. В 1939-1945 академик-секретарь Отделения химических наук АН СССР.

ЛУНДБЕРГ ЕВГЕНИЙ ГЕРМАНОВИЧ

1883-1965) - писатель. Родился в Тоурогене Ковенской губернии. Образование получил в "Высшей школе общественных наук" в Париже, затем в Иенском университете. Подвергался арестам (за странничество по России, отказ от воинской повинности и др.). С 1903 года Л. сотрудничал в журналах "Новый путь", "Журнал для всех", "Русская мысль" и др. После Октябрьской революции Л. работает в издательском деле. С 1920 по 1924 год жил в Берлине, где организовал левонародническое издательство "Скифы", берлинский отдел Госиздата и Гостехиздата.

ФИЛИППОВИЧ ИОСИФ ВЛАДИМИРОВИЧ

1881 г.р.: г.Одесса, поляк, образование высшее, б/п, Центральный научно-исследовательский лесохимический институт г.Кунцево, зам. директора по научной части. Место проживания: г. Москва, ул. Воронцово поле, д. 10, кв. 4. Арест: 02.03.1938 г. Осуждён 29.07.1938 г. Комиссия НКВД и прокуратура СССР. Обвинение: в контрреволюционной шпионско-диверсион-ной деятельности в пользу Германии. Растре-лян 16.08.1938 г. Место расстрела: Москва. Реабилитация 17.03.1956 г.

Источник: Москва, расстрельные списки - Бутовский полигон.

ШОТМАН АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ

(1880-1937) - видный работник ВКП(б); рабочий-металлист. С 15 лет работал на заводе токарем, в 1899 году вступил в подпольный с.-д. кружок. В 1902 году, работая на заводе Нобеля, был парторганизатором Выборгского района и чл. Петербургского комитета РСДРП. В 1903 году был делегатом на II Съезде, с самого начала раскола примкнул к Ленину. По возвращении в Россию работал нелегально в Ярославле и Костроме в качестве чл. Северного комитета, неоднократно подвергался арестам. В 1910-1913 - член Гельсингфорского комитета финляндской с.-д. партии. В связи с провалом партийной работы в Балтийском флоте бежал за границу. Вернулся на подпольную работу в ЦК партии в России. Арестован в 1913 году. На 3 года сослан в Нарымский край. После февральской революции работал в Финляндии, в июле 1917 года по поручению ЦК организовал переезд Ленина в Финляндию. В 1918-1919 и с 1928 года - член президиума ВСНХ, работал на Урале, в Сибири, Северном Кавказе, Карелии. В 30-х годах член ЦИК СССР. В 1967 году в Москве на ул. Титова поставлен памятник А.В. Шотману.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Большая биографическая энциклопедия

onlineslovari.com/bolshaya

Бондарева Г.Я. Б. Пастернак на бондюжской земле. Елабуга, 2000.

Волков В.А., Карпов В.Л., Карпов Ю.Л., Сакодынский К.И. Лев Яковлевич Карпов 91879-1921). – М.: Наука,1984.

Збарский И.Б., Николаев П.Ф. Б.И. Збарский (1885-1954) \ АМН СССР – М.: Медицина,1990.

Карпова И.В. Семейная хроника. История семьи Карповых.М..2009.

Пастернак Б. Собрание сочинений. В 5-ти т.4- М.: Худож.лит., 1991.

Рашевская М.А. Мир в поэте, поэт в мире, М., Советский писатель, 1982.

Штейн А. И не только о нем, М., Советский писатель, 1990.