Доклад: «Современное декоративно-прикладное искусство России».

Выполнила: преподаватель

МКУДО ТДХШ Ялмурзина Г.В.

Декоративно-прикладное искусство в России имеет свою региональную и национально-этническую специфику. Следованно ей предполагает глубокое проникновение в природу, технологию, этнический мир существующей традиции. Ценность изделия - к его принадлежности к определенной локальной культуре и сохранении ее историко-стилевой окраски.

Декоративно-прикладное искусство включает в себя значительное число явлений, занимающих буферное положение между профессиональным искусством и самодеятельным творчеством. Развиваются они нередко по аналогичным законам, присущим народному искусству, но носителями их выступают и любители самодеятельные художники, и профессиональные мастера. В прикладном искусстве 20 в. эстетическое становится измерением утилитарного. Эстетический смысл приобретают те вещи и предметы, которые раньше использовались в сугубо повседневной жизни (одежда, обувь, посуда, орудия производства) и несли на себе сакральное начало. Постепенно изготовление подобных изделий превращается в отрасль промышленности. Он не только затронул город, но и российскую деревню, которая оказалась втянутой в кустарную промышленность.

В развитии декоративно-прикладного и изобразительного искусства можно выделить несколько периодов — период спонтанного естественного бытования, когда изделия прикладного характера производились большинством членов общины; период выделения и индивидуальной практики специальной группы людей, основным занятием которых стало производство изделий декоративно-прикладного характера; период организации цехов, промысловых артелей мастеров и наконец период фабрично-поточной организации художественного производства. Конечно, это деление достаточно условное, но оно учитывает возникающие на очередном историческом этапе новые явления в прикладном искусстве. Предшествующие явления при этом сохраняются, продолжают свое развитие в общем контексте художественного производства. Современное прикладное искусство включает творчество индивидуальных мастеров, их объединений, художественное производство. Каждый из периодов имеет исторически объективные предпосылки для существования различных типов художественного творчества. Последнее обусловливалось рынком, духовно-эстетическими потребностями, а также уровнем технологического обеспечения производства. Специальное производство с высокой степенью технической оснащенности могло возникнуть только под влиянием большого спроса на изделия художественных ремесел. Оно предполагало объединение мастеров, художников, дизайнеров, позволяло вести активные творческие поиски в области технологии, формы, цвета, пластического решения в каждом из видов народного искусства.

Каждый регион, каждая нация и народность, населяющие Россию, располагают уникальным по разнообразию набором изделий декоративно-прикладного творчества. При этом исходный материал в большинстве случаев традиционен и однотипен — дерево, металл, глина, ткани, фаянс, кость, некоторые виды кустарников, трав и т.п. Но производимые изделия из этих материалов в каждом народе и регионе неповторимы. Трудно спутать изделия из дерева, сотворенные мастерами из северо-западных областей России (Архангельская, Вологодская, Новгородская), юга России или Сибирского региона. У разных народов изделия отражают особенности условий жизни (климатические, психологические, национальные, социальные), имеют разную форму, а также эстетические каноны. Каждый регион создавал свою традицию в теченио веков, постепенно отбирая и шлифуя лучшие образцы народной) искусства, передавая их новым поколениям.

В то же время в каждом регионе складывались направлении творчества, имеющие общенациональное значение. Определенные стилевые явления народного искусства, обозначаемые чаще всего названиями сел и деревень, в которых они бытуют: Богородское, Городец, Федоскино, Холуй, Палех, Хохлома, Скопин и другие, стали своеобразными художественными символами национальной культуры.

Сегодня под "палех", "федоскино", "мстеру" работают во многих областях России. Здесь вносят в изделия нечто свое, местное, самобытное, происходит творческое переосмысление художественной традиции, ее обогащение и развитие. Таковы, например, художественные изделия, изготавливаемые в Самаре, Сергиевом Посаде, Твери.

Бывшие иконописные мастерские в советское время перешли на роспись шкатулок. В Палехе Ивановской области И.И. Голиков и другие мастера разработали тончайшую миниатюрную живопись по черному лаку на сюжеты сказок и народных песен.

Холуйская миниатюрная

Палехская миниатюрная

Мстерская миниатюра

Федоскинская миниатюра

С развитием художественной промышленности связано проведение в России уже с 17 в. систематических ярмарок и праздников. С этого времени известна ярмарка в Коврове, несколько позднее стали проводиться ярмарки в Каргополе, Холуе. Всемирную известность получила ярмарка в Нижнем Новгороде. Аналогичные процессы можно наблюдать и в других видах декоративно-прикладного творчества, имеющих вековые традиции.

Вологодская, Ивановская, Тверская, Костромская и другие области России располагают богатыми традициями в набойке разнообразных тканей или отдельных изделий, в частности шалей и платков, которые всегда играли немаловажную роль в русском костюме. Особой известностью сегодня пользуются платки и шали, выполненные Павлово-Посадскими мастерами Московской области.

Павлово-Посадские тканые, вышитые и набивные платки всегда отличались четкостью композиции, образностью каждого узора. В первой половине 19 в. появились и получили широкое распространение шерстяные и полушерстяные платки и шали, поразившие современников пышностью новых растительных форм.В орнаментации павлово-посадских шалей в основном используются мотивы пышных букетов из садовых цветов, чаще всего роз. Розы - яркие, с тональными переходами от интенсивно розового к темно-красному цвету, не менее яркие зеленые листья и дополняющие букет мелкие цветы - голубые, сиреневые.

Наиболее известными центрами косторезного искусства являются Холмогоры Архангельской области и Тобольск Красноярского края в конце 19 в. Более молодые промыслы появились после революции - Кисловодск и Хотьковский (Московская обл.). В Холмогорах изготавливались ларцы, коробочки, гребни, рамки для зеркал и другие изделия из мамонтовой и моржовой кости.

Камнерезное искусство сосредоточено в основном на Урале - в Пермской и Свердловской областях. Более 200 лет насчитывает история декоративной обработки камня для украшения фасадов и интерьеров дворцов, производство пепельниц, письменных приборов, ламп, скульптур и т.д.

Особую ветвь в народном искусстве занимает изготовление русской глиняной игрушки. Некогда это были ритуальные фигурки с громким свистом и связанные с календарными и сельскохозяйственными обрядами. Служили они и талисманами-оберегами. Их традиционная тематика: женские фигуры, изображения коня, всадника, птицы, оленя, барана. Игрушки 19 в. подчас очень близки по своим формам и обобщенному силуэту к древним археологическим находкам. Но магическое содержание их утратилось, и они превратились в обычную детскую забаву. Существуют центры, где производство игрушек получило самостоятельное значение.

Название "дымковская", согласно некоторым источникам, пошло от слободы Дымково в городе Вятка, где постоянно над домами поднималось много дымков, так как там жили игрушечники, которые обжигали свои изделия. Теперь их обжигают в специальных электрических муфельных печах. Роспись дымковских игрушек не менее значительна в художественном отношении, чем лепка. Дымковские фигурки мажорны и активны в своей красочности. Находясь в интерьере, как бы прибавляют ему света. Лица, руки, фартуки остаются белыми, так что по отношению к ним каждый другой цвет выглядит особенно ярко. Как правило, преобладает теплая гамма: красные, желтые, оранжевые цвета, которые усиливаются от соседства с синим, голубым. Наряду с традиционными барынями, няньками, водоносками, всадниками, миром птиц и зверей появились и постоянно возникают новые бытовые и сказочные сюжеты: "Ярмарка - свистунья", "Карусель", "Маша и медведь" и др.

Самыми знаменитыми являются дымковская или вятская

Богородская

Сергиево-посадская

Полхов-майданская игрушка

Особенность российского декоративного искусства - его массовость, "артельность". Русское декоративное искусство по преимуществу анонимно, более известны фирмы, чем художники (мебельная фирма Гамбса, ювелирная фирма Карла Фаберже). Росписи, ткачества, безымянные мастера, работавшие под руководством и по проектам великих архитекторов, создали шедевры русского интерьера.

Первые примеры развитого кузнечного и ювелирного производства встречаются у скифов и родственных им племен, живших на территории от Черного моря до Черноземья и Сибири. Для этих территорий характерен т.н. скифский звериный (тератологический) стиль. Северные славяне, постоянно контактировавшие с балтийскими и скандинавскими племенами, переняли от них другой вариант звериного стиля, где орнамент включает части звериных и человеческих тел, переплетающихся причудливым образом. На Урале и в Зауралье угро-финские племена, сначала из дерева и камня, а потом из бронзы изготовляли амулеты со стилизованными изображениями медведей и волков. Вырезанные из дерева ковши, увенчанные головами лосей, оленей, уток отличаются экспрессией и пластической выразительностью. Эти традиции долго сохранялись в русском народном искусстве.Многие столетия, вплоть до 20-х годов 20 века, крестьянское домашнее производство, а с 18 - 19 веков и кустарные крестьянские промыслы, насыщали деревни и города глиняной, деревянной и металлической утварью, деревянными и керамическими игрушками, набивными тканями, коврами и т.д. Особенно знаменитыми стали:

Хохломская деревянная посуда

Городецкая яркая и жизнерадостная роспись по дереву

Замечательные промыслы сложились у народов Русского Севера, Сибири, Дальнего Востока, Кавказа; знамениты промыслы аулов Дагестана - Кубачи (обработка металла)

Балхар (расписная керамика)

Унцукуль (насечка серебром по дереву)

К 17 веку сложилось развитое художественное производство: ростовская и усольская расписная эмаль

Великоустюжское чернение по серебру

Нижегородская домовая резьба

Работы мастеров декоративного искусства украшали храмы и дворцы.

Со времен Петра I вошли в употребление вещи западноевропейского типа: фаянс, литая и чеканная утварь, мягкая мебель. С 18 века входят с широкое употребление зеркала. В 18 веке М.В. Ломоносов наладил мануфактурное производство стекла, мозаичной смальты и зеркал. Лучшие архитекторы 18 - начала 19 веков создавали эскизы предметов декоративного убранства интерьеров. Ряд зодчих этого времени начинает свою карьеру с работы декоратора (Росси, Воронихин). Для выполнения заказов императорского двора и высшей знати много работали частные предприятия, достигшие в 19 в. высокого мастерства: фарфоровый завод Попова, фаянсовый и фарфоровый заводы Кузнецовых.

В конце 19 - начале 20 века Савва Мамонтов в Абрамцеве и Клавдия Тенишева в Талашкине объединили профессиональных и народных мастеров, чтобы оживить традиции русского народного искусства. В этой работе участвовали: Елена Поленова, Николай Рерих, Михаил Врубель. В период развития стиля модерн майолика и витражи Врубеля

мебель, исполненная по рисункам Шехтеля, Фомина, Щусева определили новый подъем декоративного искусства в России.

В первые годы советской власти учреждение Высших художественно-технических мастерских (ВХУТЕМАС), новые идеи художественного производства и новые образцы изделий из дерева металла, созданные Татлиным и Лисицким,

Но сталинский режим поспешил заменить гениев ремесла государственной монополией и тиранией дефицита. Все же художественное производство России создало великие ценности во многих областях.

Ткани Л. Поповой и В. Степановой

придали мировое значение работам русских художников и дизайнеров. Они оказали существенное влияние на процесс становления искусства дизайна в 20 веке.

"Великий перелом" 1929 года прервал развитие дизайнерского искусства в России. В 1945 г., с притоком трофейных вещей из Германии стали очевидными, с одной стороны, убожество советского быта, а с другой - крах попыток воспитания "людей новой формации", нечувствительных к "красивой жизни". Возможно, это было одной из причин "всплеска" интереса к дизайну, произошедшего с началом хрущевской "оттепели".

Художники создавали поразительные по красоте и изобретательности, но уникальные изделия: можно назвать имена таких мастеров, как Борис Смирнов, Владимир Ольшевский (стекло и керамика)

Вера Мухина, Галина Антонова, Светлана Бескинская (стекло), Петр Леонов, Владимир Городецкий (фарфор), Александра Забелина,

Суламифь Заславская (ткани)

С началом "перестройки", на фоне наплыва качественной зарубежной продукции (как массовой, так и элитарной), была остро осознана необходимость развития российского промышленного дизайна.

Люди путешествуют, знакомятся с культурами других народов, учатся ремеслу. Время от времени появляются новые виды декоративно-прикладного искусства. Для нашей страны такими новинками стали:

Скрапбукинг - оформление блокнотов, книг и альбомов, существующих в единственном экземпляре.

Оригами - это работа с квадратными листами бумаги, из которых складываются всевозможные фигуры. Как правило, все ремёсла, связанные с бумаготворчеством, имеют китайские корни.

Квиллинг - в переводе на русский язык "бумагокручение", применяется при создании панно, для оформления открыток, фоторамок и пр. Техника заключается в скручивании тонких полосок бумаги и наклеивании их на основу. Чем мельче фрагмент, тем изящнее и декоративнее поделка. Оригами, как и квиллинг, – работа с бумагой.

Одно время бетонные стены и заборы расцветились самыми разными рисунками и надписями, выполненными в высокохудожественной манере.

Граффити, или спрей-арт, – это современное прочтение старинного вида наскальной живописи.

Можно сколь угодно смеяться над подростковыми увлечениями, к каковым, безусловно, относится и граффити, однако посмотрите на фотографии в интернете или пройдитесь по собственному городу, и вы обнаружите по-настоящему высокохудожественные работы. Вообще, данное занятие не является совсем новым.

Говоря о декоративно-прикладном искусстве, было бы несправедливо обойти вниманием такие ремёсла:

Роспись по ткани (батик)

Набойка на ткани акриловыми красками

Гобелен, мини-гобелен - стал популярной декоративной формой, сохранившей классическую технологию плетения. В настоящее время гобелен является одной из немногих областей декоративного искусства, базирующихся на ручной технике исполнения, одновременно включающих, наряду с текстильной нитью, разнообразные материалы: металл, стекло, пластики, керамику, бумагу, конский волос и другие. Такие гобелены получили название таписерия. Поиск новых технологических приемов, позволяющих приблизиться к достижению художественного результата классического гобелена, привел к распространению известной уже на рубеже 80–90-х годов технологии нетканых гобеленов.

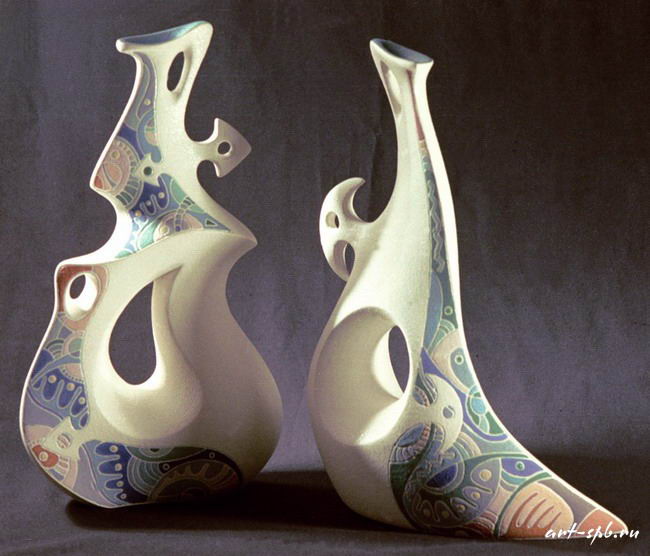

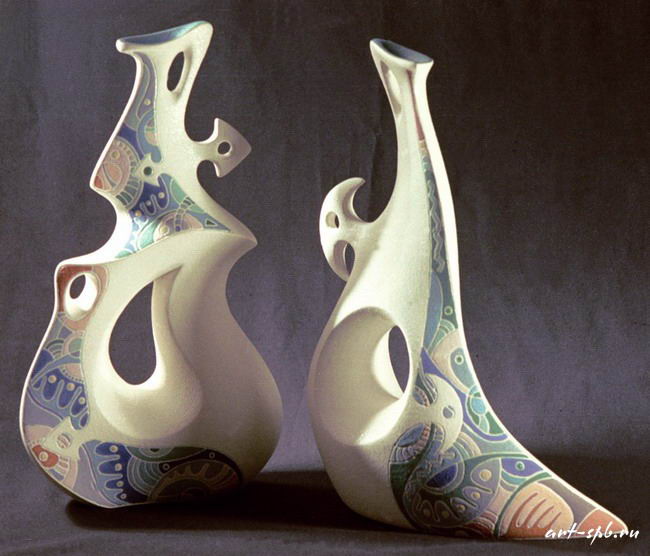

Художественная керамика

Изделия из стекла

Ювелирное искусство

Художественная эмаль

Ковроткачество

Бисероплетение

Макраме и вязание.

Широкую популярность приобрели пэчворк, или лоскутное шитье, художественное шитье (в том числе — золотное и лицевое), петельная (ковровая) вышивка, нетканый гобелен, исполненный в прошивной и иглопробивальной техниках, иконопись, роспись пасхальных яиц и матрешек и художественная кукла. Тогда же собственно классическое лоскутное шитье геометрического рисунка, характерной особенностью которого были скрытые швы и наличие внешней прострочки, дополнилось аппликацией из ткани и кружева, нашитой тесьмой, шнуром и другими элементами, что позволило авторам создавать разнообразные текстильные декоративные и тематические картины и панно

Новым направлением художественного текстиля 1990-х годов стало возрожденное в России после семидесятилетнего забвения лицевое шитье золотыми и серебряными нитями и цветным шелком — текстильная или шитая икона.

В 2010-е годы с распространением цифровых технологий и появлением новых красочных и пластических материалов, в том числе — полимерных, области декоративного искусства стали тесно взаимодействовать друг с другом, объединяться со скульптурой и графикой. Авторы в качестве художественных элементов начали использовать фотографические изображения и опираться при создании декоративных изделий на высокотехнологичные машинные процессы. В настоящее время художники для создания станковых произведений и оригинальных модельных тканей начали использовать цветную принтерную печать по авторским рисункам и фотографиям, обработанным с помощью цифровых технологий.

Что-то уходит в прошлое, а иное становится настолько модным и популярным, что даже промышленные предприятия налаживают выпуск оборудования для данного вида творчества. Сохранение старинных ремёсел и демонстрация в музеях лучших образцов – благое дело, которое всегда будет служить источником вдохновения для людей творческих профессий и поможет приобщиться к прекрасному всем остальным.

Декоративно-прикладное искусство находится в постоянном развитии. Художественное наследие во всем его многообразии органично обогащает новые декоративные формы, вызванные широким проникновением технологий 21 века. Под влиянием различных этнокультур и в результате глобализации происходит переосмысление национальных традиций при сохранении сложившихся культурных приоритетов России.

Основная особенность народного декоративно-прикладного искусства – гармоническое сочетание практичности и красоты. А поскольку эти произведения в прошлом использовались в первую очередь в хозяйственных целях, то в большинстве случаев перевешивала практичность. Сегодня же она уже не является главной, т.к. наши практические потребности удовлетворяют преимущественно промышленные изделия. Что же касается художественной стороны произведений народных мастеров, то это как раз, кстати, в нашем излишне стандартизированном современном быте, когда хочется украсить свое жилище рукотворным, а не машинным изделием. Поэтому сегодня продолжают жить и даже развиваться те виды народных ремесел, в которых ярко выражены художественные свойства. Изделия современных народных мастеров вносят в сегодняшний стандартизированный интерьер, особенно городской, рукотворную теплоту, неповторимость, характерный местный колорит.

Эти же качества определили и еще одну функцию произведений современного народного искусства – сувенирную. Сувенир – не случайный предмет, на котором просто написано название города, а художественное произведение со всеми характерными для определенной местности особенностями. Этим требованиям как раз и отвечают произведения современных народных мастеров.