СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Дипломная работа

Просмотр содержимого документа

«Дипломная работа»

Содержание

ВВЕДЕНИЕ..…………………………………………………..………………......3

Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ ГОТОВНОСТИ ДЕТЕЙ К ОБУЧЕНИЮ ГРАМОТЕ…………………………………………………….....6

1.1 Особенности развития детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи ……………………..…………………………….………..11

1.2 Анализ готовности детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи к обучению грамоте …………………………………………….…………15

1.3 Анализ подходов к формированию готовности детей к обучению грамоте при общем недоразвитии речи………………………………………………….19

Выводы по главе 1………………...……..….…………….………………….….20

Глава 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕМ ГОТОВНОСТИ К ОБУЧЕНИЮ ГРАМОТЕ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ…..........................................................................….22

2.1. Методы изучения уровня готовности к обучению грамоте старших дошкольников с общим недоразвитием речи ....................................................22

2.2. Анализ результатов констатирующего этапа исследования …………….28

Выводы по главе 2 ……………………………………………………………....34

Глава 3. СОДЕРЖАНИЕ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ГОТОВНОСТИ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ III УРОВНЯ К ОБУЧЕНИЮ ГРАМОТЕ ……………………..………………………………..35

3.1. Коррекционная программа по обучению грамоте детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи (III уровень) ………….………….….35

3.2. Анализ результатов контрольного эксперимента по формированию готовности к обучению грамоте старших дошкольников с общим недоразвитием речи (III уровень)……………………………………………....57

Выводы по главе 3 ……………………………………………………...…….....66

ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………...….….67

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ………………………………………………..…..….70

ПРИЛОЖЕНИЕ

Актуальность исследования. Овладение грамотой – это усвоение определенной системы знаний, собственно где выделяются основополагающие средства языка. В настоящее время проблема подготовки детей к обучению грамотой является особо актуальной, так как в последнее десятилетие возрастает число детей с отклонениями в развитии, в том числе и в речевом, в связи чем возрастает необходимость поиска эффективных путей преодоления нарушений.

Письмо и чтение служат основными навыками, на которых практически строится все дальнейшее обучение, а значит, ребенок, не усвоивший эти навыки своевременно и качественно будет не успевать в учебе и не только по предмету «Русский язык». Таким образом, именно нарушения чтения и письма становятся главными причинами отставания в учебе младших школьников. Одним из условий успешного усвоения учебных знаний и навыков является готовность ребенка к усвоению грамоты. Исследованием данной проблемы связанных с подготовкой к обучение грамоте старших дошкольников с ОНР занимались: Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Ткаченко Т.А., Цуканова С.П., Журова Л.Е. и другие.

С дошкольниками, имеющими общее недоразвитие речи проводится специаьная работа по подготовке к обучению грамоте. Этот вопрос освящен в трудах Т. Б. Филичева, Г.В. Чиркина, С.П. Цуканова, Л.Л. Бетц .

Проблема готовности к овладению грамотой имеет как теоретическое, так и практическое и социальное значение, что подчеркивает актуальность проблемы нашего исследования необходимость изучения данной проблемы обусловлена также значительным увеличением количества детей с общим недоразвитием речи, у которых не сформирована готовность к обучению грамоте, и недостаточным количеством методических средств для коррекционной работы.

Цель исследования: изучить уровень готовности к обучению грамоте детей с общим недоразвитием речи (III уровень), разработать и экспериментально проверить коррекционную программу по подготовке детей данной категории к обучению грамоте.

Объект исследования: готовность к обучению грамоте у детей.

Предмет исследования: готовность к обучению грамоте детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи (III уровень).

Гипотеза исследования:

1) у старших дошкольников с общим недоразвитием речи (III уровень) будут выявлены значительные трудности в уровне сформированости их готовности к обучению грамоте, а именно: низкий уровень развития ритмической чувствительности, неспособность дифференцировать звуки речи на слух, недостаточная сформированность навыков ориентации в пространстве, и графических умений;

2) разработанная нами коррекционно-развивающая программы будет способствовать повышению уровня готовности детей с ОНР III уровня к обучению грамоте.

В соответствии с выдвинутой целью и гипотезой исследования были определены следующие задачи исследования:

проанализировать научно-методическую литературу по проблеме обучения грамоте детей с общим недоразвитием речи;

выявить степень сформированности готовности к обучению грамоте детей с общим недоразвитием речи;

разработать коррекционную программу по формированию готовности детей с общим недоразвитием речи к обучению грамоте и проверить ее эффективность.

Для решения поставленных нами задач применялись следующие методы исследования:

метод анализа теоретических источников по проблеме исследования;

биографический метод (анализ психолого-медико-педагогической документации;

эмпирические методы (логопедическое обследование готовности детей с ОНР III уровня к обучению грамоте);

методы количественного и качественного анализа результатов исследования.

Теоретико-методологическая база исследования:

теория Л.С. Выготского о структуре дефекта;

- положение о взаимосвязи между нарушениями составной части речи с отклонениями в формировании ее элементарных предпосылок, возникающих в более раннем возрасте, выдвинутая Р.Е.Левиной;

- Современные научные подходы в развитии нормального ребёнка (Л.С. Выгодский, Р.Е. Левина, В.И. Лубовский, Е.А. Стребелева);

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что:

описаны особенности развития детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи;

проведен анализ теоретических исследований о готовности детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи к обучению грамоте;

проведен анализ подходов к формированию готовности детей к обучению грамоте при общем недоразвитии речи.

Практическая значимость исследования состоит в том, что разработанные методические направления и приемы коррекционной работы могут дополнить содержание программы по обучению грамоте детей с ОНР в в дошкольных образовательных учреждениях.

База исследования: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Детский сад № 78 « Страна чудес» город Уфа, Октябрьский район. В исследовании участвовало 7 человек в возрасте от 6 до 7 лет.

Структура работы: выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав (теоретической и двух практических), заключения, списка литературы и приложения.

1.1. Особенности развития детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи

В логопедии понятие «общее недоразвитие речи» (ОНР) применяется к такой форме неполноценной речи у детей с нормальным слухом и первично сохраненным интеллектом, в следствии которой нарушается формирование всех компонентов речевой системы, т.е. отмечается позднее появление речи, недостаточный запас слов, аграмматизм, недостаток произношения и фонемообразования. Впервые термин ОНР был введен в 50-60 годах 20 века основоположником дошкольной логопедии в России Р.Е. Левиной [3]. Понятие общего недоразвития речи (ОНР) и в нынешнее время актуально при формировании логопедических групп детей в дошкольных учреждениях.

Общее недоразвитие речи способен выражаться в комбинации с более серьёзными формами речевой патологии: алалией, ринолалией, дизартрией – в подобных вариантах, если выявляется одновременно недостаток словарного запаса, грамматического порядка и пробелы в фонетико-фонематическом развитии. У детей с ОНР существуют характерные проявления (невзирая на разную натуру дефектов), подтверждающие системные нарушения речевой деятельности: запоздалое начало речи: первые слова к 3-4, в редких случаях и к 5 годам; речь аграмматична и фонетически бедно оформлена; образная речь отстает от импрессивной, то есть ребенок, понимая речь, направленную к нему, правильно не может выразить свои мысли; речь детей с ОНР не всегда понятна.

Р.Е. Левиной была разработана периодизация показаний общего недоразвития речи: от полного отсутствия речевых средств общения до развернутых форм связной речи с элементами фонетико-фонематического и лексико-грамматического недоразвития [3]. Это позволила показать картину аномального развития ребенка по ряду параметров, отражающих состояние языковых средств и коммуникативных процессов. Каждый уровень обладает определенным соотношением первичного дефекта и вторичных проявлений в его структуре. Переход из одного уровня к другому устанавливается появлением новых языковых потенциальностей, повышением речевой активности, преобразованием мотивационной основы речи и ее предметно-смыслового содержания. Протяжное исследование речи дошкольников Т.Б. Филичевой позволило выделить еще одну группу детей, которая определена как четвертый уровень недоразвития речи [26].

В работах Л.Н. Ефименковой [24], С.Н. Сазоновой [17], Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, Т.В. Тумановой [18] подробно отображены данные исследования детей с разными уровнями речевого развития.

I уровень речевого развития обладает отсутствием речи (безречевые дети”). Эти дети, не имеющие возможности общаться с помощью фразовой речи. Неправомерно называть эту категорию детей безречевыми, так как при самостоятельном общении с окружающими они пользуются отдельными звукоподражаниями (ко-ко, би-би, ам-ам), лепетными словами (тина - машина, ако - молоко, ду- гусь, апа- лопата). Для них присуще многозначность слов, когда одним и тем же сочетанием одновременно обозначается нескольких понятий (биби– машина, самолет, велосипед). Это явление называется полисемантизмом. Нередко такие высказывания сопровождаются жестами и мимикой (использование паралингвистических средств). У данной категории детей отмечается несформированность языкового чувства и отсутствие явления переноса. Дети с недоразвитием речи не чувствуют сходство грамматических форм, не усваивают грамматические обобщения и противопостановления.

II уровень речевого развития обладает наличием у детей основанием в общеупотребительной речи. Такие дети в самостоятельной речи употребляют первые аграмматичные предложения. Наличие двух-, трех-, четырехсловных предложений, отдельных частотных лексико-грамматических конструкций, появление большого количества правильных звуков, повышенная речевая активность дает возможность ставить речь таких детей на ступень выше. При тщательном анализе их высказываний отмечается использование частотных грамматических категорий (тупия ето – наступило лето, дети игают мятик – дети играют в мячик). Недостаточность усвоения морфологической системы языка, например, словообразовательных операций разной сложности, значительно снижает речевые возможности детей, что, в свою очередь, вызывает сложность как в понимании, так и употреблении таких лексико-грамматических категорий, как прилагательных (относительных и притяжательных), глаголов с разными оттенками действий (волкин хвост – волчий хвост; пигает – прыгает, спрыгивает, перепрыгивает). Самостоятельные высказывания отличаются фрагментарностью: при составлении рассказа по картинке, с хорошо знакомым сюжетом требуется активизирующая и направленная помощь со стороны взрослых. Сложность восприятия высказываний усугубляет недостаточность сформированности фонетической стороны речи: могут наблюдаться все шесть видов нарушения звукопроизношения в сочетании с выраженными трудностями передачи слов, сложных по слоговой структуре и звуковой наполняемости (каетки – колесики, камека – скамейка). Специфическим для этих детей является снижение объема, точности запоминания, недостаточной сформированностью линейной структуры памяти.

III уровень речевого развития у детей характеризуется наличием развернутой фразовой речи с выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития.

Для этих детей свойственно свободное пользование простой фразовой речью. Они входят в разговор, с удовольствием отвечают на вопросы, могут сами их задать. Понимание речи приближается к низкой возрастной норме. Дети стараются использовать сложные предложения. При самостоятельных высказываниях встречаются все части речи, обычные грамматические конструкции, сформированы первые навыки словообразования, улучшается воспроизведение слов различной слоговой структуры, более четко сформирована произносительная сторона речи. Все это в совокупности позволяет оценивать их развитие как развернутую речь с элементами недоразвития, которые встречаются во всех компонентах языковой системы. В самостоятельной речи детей отмечается устойчивый аграмматизм: это проявляется в трудностях использования предлогов (пропуски, замены, недоговаривания), но при этом существительное может употребляться в правильной форме (мяч упал и стол – мяч упал со стола; я игаю батиком – я играю с братиком) и наоборот: предлог пропускается, а грамматическая форма правильная. Также нарушается согласование прилагательных с существительными, если в одном предложении используются существительные мужского и женского рода (я пису касным кадасом и касным ручкам – я пишу красным карандашом и красной ручкой), числительных с существительными с непродуктивными окончаниями (ного лошадих – много лошадей; пять белкам – пять белок). Дети допускают много ошибок при образовании прилагательных от существительных с различными значениями соотнесенности (продукты питания, материалы, растения). Стойкими в речи детей данной группы являются лексические ошибки, особенно если они касаются малознакомых и редко употребляемых слов. Это могут быть замены названий части слова самим словом (рукава – рубашка, спинка – диван); названия предмета заменяется названием действия (конура – собака жить чтобы); взаимозамещение признаков; смешение родовых и видовых понятий. Отмечаются трудности программирования высказывания, фрагментарность, нарушения временных и причинно-следственных отношений, ограниченность в использовании языковых средств, недостаточная сформированность навыков передачи композиции текста. В спонтанных высказываниях детей встречаются ошибки при употреблении слов, сложных по слоговой структуре: антиципации (комонафт – космонавт), персеверации (кикииис – хоккеист), контаминации (паралет, самоход), сокращение слогов (мицинер – милиционер), перестановка слогов (крошун– коршун) и другие парафазии. Недостаточная сформированность фонетической стороны речи проявляется в пропусках, заменах, смешении и искаженном произнесении звуков.

IV уровень речевого развития у детей обладет развернутой фразовой речью с остаточными элементами недоразвития лексико-грамматических и фонетико-фонематических компонентов языка. Речь таких детей на первый взгляд производит вполне благоприятное впечатление. Они охотно вступают в диалог, могут рассказать о себе, игрушках, товарищах, интересных событиях, при этом пользуются не только простыми, но и сложноподчиненными предложениями с разными придаточными, употребляя частотные лексико-грамматические категории. Фонетическая сторона речи детей внешне выглядит сформированной: изолированно и в простых сочетаниях они правильно произносят основные фонемы родного языка в словах разной слоговой структуры. Они владеют элементарными навыками словообразования. Однако более углубленное обследование речевых возможностей детей позволяет обнаружить у них ошибки в формировании каждого из компонентов языковой системы, хотя имеющиеся трудности не всегда бросаются в глаза, так как нередко дети преднамеренно заменяют сложные для них слова более простыми. Ограниченность речевых средств, неточное употребление отдельных слов наиболее ярко прослеживаются в самостоятельных рассказах по картинкам и сериям сюжетных картин, в спонтанной речи. При этом у каждого ребенка в большей или меньшей степени оказываются нарушенными все компоненты языка. У детей отмечаются выраженные трудности в употреблении признаков, связанных с продуктами питания, различными материалами, дети допускают ошибки при употреблении уменьшительно-ласкательных форм существительных, выявляются трудности при подборе синонимов и антонимов (ночь – неночь, смелый – «дядя»). Образование сложных слов, объяснение переносного значения слов детям практически недоступно. В свободных высказываниях встречаются пропуски членов предложений, замены и смешения сложных предлогов, ошибки в согласовании числительных с прилагательными и существительными с непродуктивными окончаниями. Ошибки в воспроизведении тонких фонетических дифференцировок показывают недостаточный уровень сформированности фонематического слуха, восприятия и как следствие, операций языкового анализа и синтеза.

В специальной литературе типично изображены черты особенности речи детей с недоразвитием их речи и речемыслительной деятельности, выявлены основные коррекционные технологии [10,15] .

Начало обучения процессам чтения и письма (грамоте) – один из непростых периодов в жизни дошкольника как в психологическом, так и физиологическом плане, так как организм только начинает приспосабливаться к новым нагрузкам.

Немаловажным условием обучения письменной и устной речи является развитие моторики, как общей, так и мелкой и речевой моторики. Работы В.М.Бехтерева, А.Н.Леонтьева, А.Р. Лурии, П.Н. Анохина [24; 20; 14] доказали влияние манипуляций рук на развитие высшей нервной деятельности, особенно на развитие речи. М.М. Кольцовой [22] отмечено, что уровень развития речи детей напрямую связан со степенью развитости тонких движений пальцев рук. Автор книги пришла к заключению, что морфологическое и функциональное формирование речевых областей совершается под влиянием кинестетических импульсов от рук.

О функциональной зрелости коры головного мозга, о эмоциональной готовности ребенка к обучению говорит высокий уровень формирования мелкой моторики. Игры и упражнения, нацеленные на развитие мелкой моторики, являются средством подкрепления тонуса и работоспособности коры головного мозга. В ходе таких игр у детей совершенствуется внимание, слухо-зрительно-моторная память .

Еще одним элементом готовности к обучению грамоте является чувство темпа, которое можно увидеть в разных видах деятельности человека. По определению И.Н. Садовниковой [13], чувство темпа – это способность, проявляющаяся при воспроизведении ритмически организованных элементов временного ряда. Рассматривая проблему овладения графическими навыками, К.Д.Ушинский [27,25] и другие педагоги выделяют, что одним из компонентов четкого каллиграфического почерка является ритмичность движений пальцев руки в развитии письма. Чувство темпа принимает участие и в процессе чтения, когда методично сменяются ударные и безударные слоги, гласные и согласные звуки.

Легко идет работа, когда она сочетается с темпом отметил «В.П.Галкин … Все дети группы (класса) работают одинаково, приучаясь к одному темпу письма, развивают чувство ритма. Этим педагог подтягивает отстающих, замедляет слишком гиперактивных детей» [26, с. 56].

Темп движения в процессе письма отображается в его результате. Когда все элементы букв равноудалены, имеют одну высоту, одинаково наклонены, письмо производит к результату правильного рисунка .

Начинающий обучаться письму ребенок, как отмечает П.Л.Горфункель, опирается на зрительное представление букв. Но роль зрительных представлений не только в том, что именно они являются главной опорой в процессе письма, но и в том, что только посредством зрительных представлений может устанавливаться характерная для сформированного письма ассоциация слухоречедвигательного представления с рукодвигательным. Приостановка зрительной обратной связи убавляет качество письменной работы [17].

С целью высококачественного освоения процессами письма и чтения необходим достаточный уровень сформированности фонетической, фонематической и лексико-грамматической концепции, а кроме того интеллектуальной, волевой, эмоциональной и нравственной степени готовности к школе, т.е. школьной зрелости.

Сформированность фонетико-фонематической системы является основой устной и письменной речи. В системе языка каждая единица обладает определенной совокупностью смыслоразличительных признаков. В русском языке такими признаками являются твердость-мягкость, звонкость-глухость звуков, различительные признаки согласных по месту и способу образования, участие небной занавески в произношении звука [13].

Фонематическая система вмещает в себя следующие элементы: фонематическое восприятие, фонематическое представление, фонематический анализ и синтез. Недоразвитие одного из этих элементов ведет к трудностям запоминания звуков речи, к осложнениям при овладении грамотой.

К концу дошкольного возраста ребенок обязан уметь учиться, что необходимо в школьной жизни. Учебная деятельность требует последовательного овладения системой понятий и развития логического мышления. Ребенок обязан выделять общее и частное, целое и единое, существенное и несущественное, причины и следствия, улавливать внешние и внутренние свойства объектов. Все это подразумевает интеллектуальную готовность к школьному обучению, ребенок обязан иметь:

достаточно богатый запас знаний об окружающей действительности: предметах и свойствах, людях и их труде, моральных нормах;

устойчивое внимание: выделять свойства предметов, их взаимную расположенность, ориентироваться в пространстве;

умение наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять главное, находить общее и существенное в предметно практической и речевой деятельности основа обучения чтению и письму.

Развитие интеллекта неосуществимо без участия воли. В школе ребенку нужно следить за мыслью учителя, осуществлять его указания, не отвлекаться, не заниматься посторонними делами. Необходимо структурировать свое внимание, память, восприятие, чтобы длительное время быть сосредоточенным на материале. Ребенок обязан контролировать свое поведение и подчинять его поставленной цели, уметь слушать и выслушивать, наблюдать, смотреть и изучать. Волевая подготовка к началу обучения у ребенка на данном возрастном этапе еще не достаточно сформирована: ребенку трудно удерживать и переключать внимание, заучивать большие материалы. В связи с этим очень важно целенаправленно организовать ребенка к школе, учить его проявлять достаточные волевые усилия и самостоятельность в своих действиях, умение концентрироваться на своих умственных действиях.

Нужно помнить о познавательной активности ребенка, в которой выделяются следующие показатели:

заранее обдуманная фиксация всех видов внимания (зрительное, слуховое и др.);

дифференцированное восприятие (выделять признаки в объектах);

аналитическое мышление (уметь анализировать и воспроизводить образец);

обоснованный подход к деятельности (слабая фантазия, умение работать по образцу);

логическое запоминание, интерес к работе с поставленной целью;

усвоение разговорной речи, умение понимать символы и употреблять их (схематизация, моделирование);

совершенствование тонкой моторики рук и зрительно-двигательной координации.

Понятие готовности к школе включает нравственную зрелость ребенка, что показывается в знании ребенком нормы поведения, положительном отношении к нравственным нормам, осознанном отношении к нормам поведения, способности усваивать их, реализовать в практике общения с окружающими приобретенные навыки.

Все это ребенку поможет в школе найти правильную линию поведения, позволит безболезненно присоединиться в новый для него коллектив, осилить учебную деятельность. Зрелость в умственном, речевом, эмоциональном, социальном отношении в определенной мере формируется в дошкольном возрасте, обеспечивая готовность ребенка к обучению.

1.3 Анализ подходов к формированию готовности детей к обучению грамоте при общем недоразвитии речи

Данные полученные в процессе рассмотрения литературы, говорят о том, что дети с речевой патологией владеют остаточно огромным потенциалом и в следствии правильного организованного коррекционного воздействия могут достигнуть существенных успехов в развитии речи, моторных и психических функций.

Целью программы Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи» [38] является формирование у детей необходимой готовности к обучению грамоте и обучение чтению и письму. В программе выделяются следующие коррекционные задачи по обучению грамоте:

- создать у ребенка концепцию отчетливо распознавать, поставленных противопоставленных друг другу фонем;

- научить проговаривать фразы различной слоговых структурах;

- обучить легко использовать полученные умения с приобретенными навыками в самостоятельной речи.

Для выполнения поставленных задач, а так же в первую очередь специальными логопедическими приемами исправляется звукопроизношение дефектных звуков и устанавливается произношение имеющихся. Кроме того исполняется формирование фонематического восприятия и акустический памяти, т.е. дети обучаются слушать, различать и воспроизводить ее отдельные звуковые элементы, запоминать воспринятый на слух материал, сопоставлять смысл чужой и собственной речи.

Формирование артикуляционных способностей и фонематического восприятия совершается в то же время с формированием анализа и синтеза голосового состава речи. Упражнения в звуковом анализе и синтезе с опорой на четкие кинестетические и слуховые чувства поспособствуют овладению звуками речи. Это обладает огромной ролью с целью внедрения в разговор установленных либо исправленных в произношении звучаний. Таким образом, упражнения, направленные на закрепление навыков анализа и синтеза звукового состава слова, могут помочь восстановить процедуру фонемообразования и подготавливать ребенка к обучению грамоте.

А.Л. Сиротюк к базовым эмоциональным условиям, становление которых является обязательным условием для развития речи, а таким образом и преподавания грамоте, относит [31]:

- модально-своеобразный (визуальный, акустический и осязательный гнозис);

- кинестетический (сенсомоторные взаимодействия);

- кинетический (динамические движения);

- зрительный (телесное и внешнее пространство, квазипространство);

- энергетического представления (дыхательные упражнения, массирование,расслабление , растяжки);

- межполушарного взаимодействия (визуализация, умственные, мнестические, речевые, номинативные движения, объединенные либо либо реципрокные перемещения);

- свободной регуляции психической деятельности (программирование, целеполагание, самоконтроль, интерес, причинно-следственные взаимотношения, коммуникативные умения).

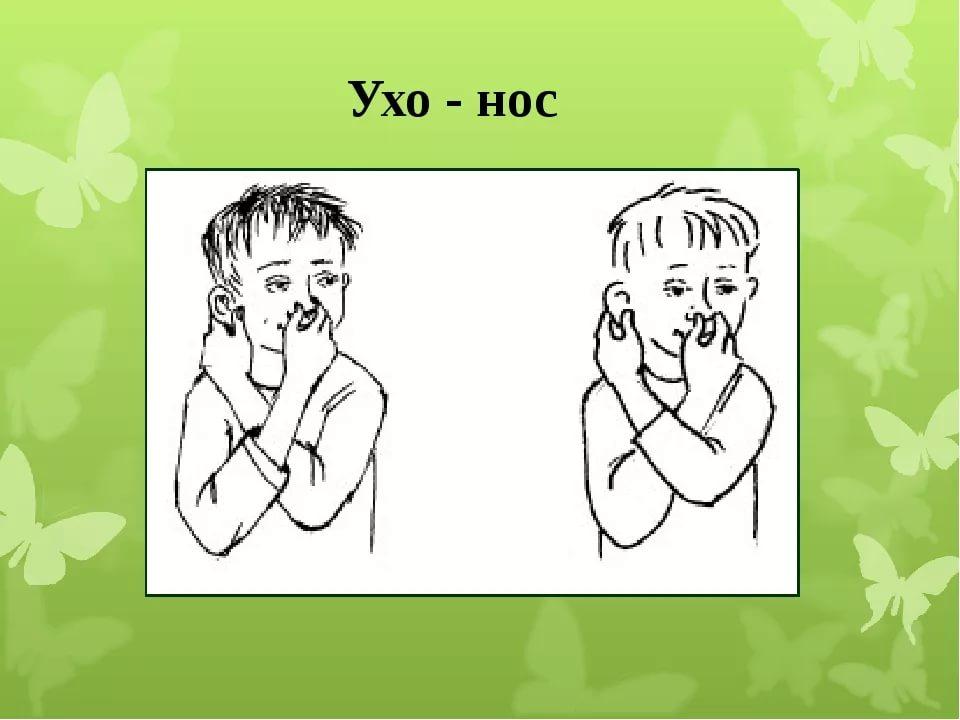

А.Л. Сиротюк с целью развития координации движений пальцев рук и развития мелкой моторики предлагает игры и упражнения, способствующие межполушарному взаимодействию: «Колечки», «Кулак-ребро-ладонь», «Лезгинка», «Игра на рояле», «Ухо-нос», «Домик», Волна», «Пальчики здороваются», «Веселые маляры» и т.д. [31].

Упражнения для обеих рук, при условии их регулярного исполнения, помогут пробудить ещё «дремлющие» клетки головного мозга и упростят обучение ребенка по всем разделам программы. Когда работа двух полушарий синхронизируется, значительно возрастает результативность деятельности всего мозга.

С целью развития зрительно-пространственных представлений А.Л.Сиротюк приводит следующие упражнения и задания:

«Кто левее, кто правее»

Цель – развитие умения ориентироваться в окружающем пространстве.

Дети садятся в круг. Логопед проводит отработку понятий право; лево; правее, чем; левее, чем; справа от; слева от; впереди; сзади; вверху; внизу. Затем детям предлагается определить свое место. Потом дети меняются местами и игра продолжается.

«Моя рука, твоя рука»

Цель – развитие умения ориентироваться в схеме собственного тела и партнера.

Дети разбиваются на пары и, сидя лицом друг к другу, определяют сначала у себя, затем у партнера левую руку, левое плечо, правое колено и т.д.

«Пяточка соседа»

Цель – развития умения ориентироваться одновременно в схеме собственного тела, соседей и окружающей действительности.

Дети сидят в кругу и выполняют команды логопеда: «Левой рукой покажите правое ухо соседа с права, затем левой рукой покажите правое колено соседа слева. Покажите правой рукой правую пяточку соседа справа и т.д.

Т.В. Моисеева в взаимоотношении развития и развития фонематического восприятия и слуха предлагает специальные игры и упражнения [25].

«Подбери пару»

Цель – развитие умения различать слова, близкие по звуковому составу.

«Твердый мягкий»

Цель – развитие умения дифференцировать твердые и мягкие звуки.

«Тима и Дима»

Цель – дифференциация звонких и глухих звуков.

«Выбери правильно»

Цель – развитие умения определять наличие звука в слове.

«Добавь звук»

Цель – развитие умения определять последний звук в слове.

«Светофор»

Цель – развитие умения определять место звука в слове.

Это лишь небольшой перечень заданий и упражнений данного автора, который мы представили в нашей работе. Существует также множество методик по развитию фонематической концепции подобных создателей, как Р.И. Лалаева, Л.Е. Журова, Л.Ф. Спирова, Н.С. Старжинская и прочие.

Для развития чувства ритма на музыкальных и логопедических занятиях Ю.Ф. Гаркуша, Н.Ф. Комарова, Е.М. Мастюкова, А.Л. Сиротюк предлагают такие задания [22; 31; 32]:

«Собака и щенок»

Цель – развитие умения определять высоту и ритм звучания.

«Отгадай, что звучит»

Цель – формировать умение различать звучание инструментов по тембру и ритму.

«Пляшем вместе»

Цель – развитие ритмичных движений в соответствии с музыкой.

«Хлопки».

Цель - развивать умение соотносить ритм с движением.

«Ритм по кругу»

Цель – формировать умение повторять заданный ритм.

Г.А. Османова, Н.И. Сухонина в ходе формирования графо-моторных навыков, как и многие другие, заявляют о потребности сначала научить ребенка грамотно удерживать карандаш, расслаблять руку, в случае если появляется напряжённость. Далее ребенка обучают аккуратно раскрашивать разнообразные рисунки, не выходя за очертания рисунка. Обучают обводке рисунков с помощью разных трафаретов, шаблонов, штрихованию. Работа в тетрадях начинается с расстановки точек на листе бумаги. Далее ребенка обучают изображать «пружинки», «волны», квадраты, прямоугольники, треугольники, округлые фигуры, в последующих из этих фигур представляют следующие предметы [27; 33].

Таким образом, в первую очередь прежде чем приступить к коррекционной работе, направленной на развитие всех компонентов готовности к обучению грамоте старших дошкольников с общим недоразвитием речи, следует установить начальное состояние сформированности каждого из компонента. Далее создать актуальную программу коррекционно-развивающего обучения, что обязана содержать коррекцию и развитие речи и других высших психических функций. И только лишь затем реализовывать реализацию запланированных коррекционных путей и направлений по имеющимся современным методикам различных авторов.

Выводы по главе 1

Изучив теоретические материалы по проблеме готовности старших дошкольников с общим недоразвитием речи к обучению грамоте можно сделать вывод о том, что для действительного освоения процессами чтения и письма необходимо комплексное развитие всех сторон речи (фонетическо-фонематической, лексико-грамматической), высших психических функций (памяти, внимания, мышления, восприятия) и анализаторных концепций (зрения, слуха, моторики). В психолого-педагогической науке на теоретическом уровне обосновано взаимовлияние и взаимодействие всех этих компонентов на процесс овладения грамотой старших дошкольников с общим недоразвитие речи.

Отмечено, что большая часть старших дошкольников, страдающих общим недоразвитием речи, создают группу риска по дислексии, дисграфии. Поэтому немаловажно преодолеть недостатки фонематического слуха, пространственных представлений, развивать чувство ритма, координацию движений, общую и мелкую моторику.

Для детей с общим недоразвитием речи наиболее приемлем звуковой аналитико-синтетический метод обучения грамоте, так как он более полно отражает закономерности фонетической системы русского языка.

ОНР может быть показано в разной степени: от отсутствия речи до развернутой, но с элементами лексико-грамматического недоразвития. В соотношении от степени сформированности языковых средств у ребенка ОНР подразделяется на 3 группы (по классификации Р. Е. Левиной). Филичева выделила 4-ый уровень ОНР. Исходя из представленной классификации, можно сделать вывод: что переход из одного уровня речевого развития на другой определяется появлением новых языковых способностей, увеличением речевой активности, переменой мотивационной основы речи и ее предметно-смыслового содержания. Столь подробная классификация ОНР нужна для постановки наиболее дифференцированного речевого диагноза при обследовании.

Таким образом, ранняя диагностика и своевременно оказанная коррекционно-логопедическая помощь детям в дошкольном возрасте увеличивает шансы для преодоления трудностей в готовности ребенка к обучению грамоте, что способствует в дальнейшем успеху в школьном обучении.

Глава 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ГОТОВНОСТИ К ОБУЧЕНИЮ ГРАМОТЕ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ

2.1. Методы изучения уровня готовности к обучению грамоте старших дошкольников с общим недоразвитием речи

Констатирующий эксперимент осуществлялся нами с 3 по 15 сентября 2018 года.

Цель нашего исследования на констатирующем этапе состоит в изучении уровня готовности к обучению грамоте детей с общим недоразвитием речи (III уровень).

В ходе данного этапа исследования были сформулированы следующие задачи исследования:

подобрать и описать методики изучения уровня готовности к обучению грамоте старших дошкольников с ОНР;

провести экспериментальное изучение готовности к обучению грамоте старших дошкольников с ОНР;

сделать качественный и количественный анализ результатов констатирующего этапа исследования.

Исследование проводилось на базе Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Детский сад № 78 « Страна чудес» город Уфа

В исследовании участвовали старшие дошкольники в количестве семи человек (Табл. 1). Участники исследования были нам рекомендованы учителем-логопедом данного учреждения.

Таблица 1

Характеристика экспериментальной группы

| № | Ф.И.О. ребенка | Возраст ребенка | Заключение логопеда |

| 1. | Сумбат Н. | 6 лет | ОНР III уровень |

| 2. | Оля М. | 6 лет | ОНР III уровень |

| 3. | Андрей А. | 6 лет | ОНР III уровень |

| 4. | Саша А. | 6 лет | ОНР III уровень |

| 5. | Ваня М. | 7 лет | ОНР III уровень |

| 6. | Ярослав В. | 7 лет | ОНР III уровень |

| 7. | Даниил Г. | 7 лет | ОНР III уровень |

Данные таблицы свидетельствуют о том, что все испытуемые имеют III уровень общего недоразвития речи в соответствии с классификацией Р.Е. Левиной.

Направления исследования:

1 направление – изучение графомоторных навыков и пространственной ориентировки;

2 направление – изучение фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза.

С целью установления начального состояния готовности к обучению грамоте старших дошкольников с общим недоразвитие речи III уровня мы установили содержащие элементы готовности к обучению грамоте и выбрали соответствующие методики исследования этих компонентов.

Способность воспроизводить ритмический рисунок (методика Дубровиной Т.И.).

Способность переключаться с одной кинетической позы руки на другую (тест Озерецкого).

Умение дифференцировать звуки речи на слух (методика М.Н. Ильиной).

Способность ориентироваться в схеме тела (Т.А. Фотекова).

Способность ориентироваться на листе бумаги (методика С.О.Филипповой).

Графические умения (методика Н.В. Нижегородцевой).

На основе этих компонентов и выбранных методик мы выделили три

состояния готовности к обучению грамоте старших дошкольников с общим недоразвитием речи III уровня, которые соответствуют бальной системе. Эта концепция была определена нами путем арифметических подсчетов и выведения предела баллов каждого из трех состояний готовности.

15 – 21 балл – ребенок готов к обучению грамоте;

8 – 14 баллов – ребенок недостаточно готов к обучению грамоте;

5 – 7 баллов – ребенок не готов к обучению грамоте.

Представим более подробную интерпретацию балльной системы:

15 -21балл соответствует следующим характеристикам готовности к обучению грамоте:

- умение точно воспроизводить ритмический рисунок;

- умение точно переключаться с одной кинетической позы руки на другую;

- умение дифференцировать все звуки речи;

- умение ориентироваться в собственном теле;

- умение ориентироваться на листе бумаги;

- умение выполнять графический рисунок в соответствии с образцом.

8 – 14 баллов включают в себя:

- недостаточно точно воспроизводит ритмический рисунок;

- неточное переключение с одной кинетической позы руки на другую;

- наблюдается нарушение дифференциации двух групп звуков;

- недостаточное умение ориентироваться в собственном теле;

- неточное умение ориентироваться на листе бумаги;

- некоторые трудности при выполнении графического рисунка.

5 -7 баллов включают в себя:

- большое количество ошибок при воспроизведении ритмического рисунка;

- плохая переключаемость с одной кинетической позы руки на другую (или вообще ее отсутствие);

- наблюдается нарушение дифференциации трех и более фонетических групп;

- умения ориентироваться в собственном теле и на листе бумаги развиты очень слабо (или вообще отсутствуют);

- большие трудности при выполнении графического рисунка.

Мы провели исследование начального состояния готовности к обучению грамоте старших дошкольников с общим недоразвитием речи III уровня. В ходе исследования, и в процессе наблюдений учитывались: внешний вид ребенка, манера держаться, отношение к речевой инструкции, динамичность, ориентировка в пространстве, патологические и сопутствующие речи движения, состояние мышечного тонуса, темп движений, утомляемость в процессе выполнения заданий.

Констатирующий эксперимент нашего исследования содержал ряд методик. Однако с целью основы мы проанализировали анамнестические данные каждого исследуемого нами старшего дошкольника с общим недоразвитием речи III уровня.

Методика 1. Способность воспроизводить ритмический рисунок (Т.И. Дубровина)[16].

Цель - исследовать ритмическую способность.

Инструкция: «Послушай, как я постучу, и после того как я закончу, постучи точно так же». После этого однократно предъявляется серия ударов по столу (карандашом или палочкой) с длинными и короткими интервалами.

Примечание: если задание выполнено, верно, то переходят к более сложному; еcли допущено больше одной ошибки, то прекращают.

Простые ритмы – II I, I II, II I I, I I II, I III

Сложные ритмы – III I I, I II II, I III I, II III I.

Критерии оценок:

3 баллов – выполнены оба задания;

2 балла – выполнены только простые ритмы;

1 балла – не выполнено ни одного задания.

Методика 2 Способность переключаться с одной кинетической позы руки на другую (тест Озерецкого) [18].

Цель – исследовать кинетическую основу движений руки.

Инструкция: «Посмотри внимательно на то, что я сейчас сделаю, и повтори точно так же».

Примечание: экспериментатор демонстрирует ребенку трижды подряд последовательность трех движений руки: ударить кулаком по столу, поставить ладонь ребром, хлопнуть ладонью по столу. Ребенок, так же как экспериментатор, должен трижды без ошибок воспроизвести эту последовательность.

Критерии оценок:

3 балла – правильное воспроизведении с одной-двух попыток после первой демонстрации;

2 балла – правильное воспроизведение после двух демонстраций или после трех демонстраций с первой попытки;

1 балла – правильное воспроизведение после четырех и пяти демонстраций или после трех демонстраций со второй и более попыток.

балл (100%).

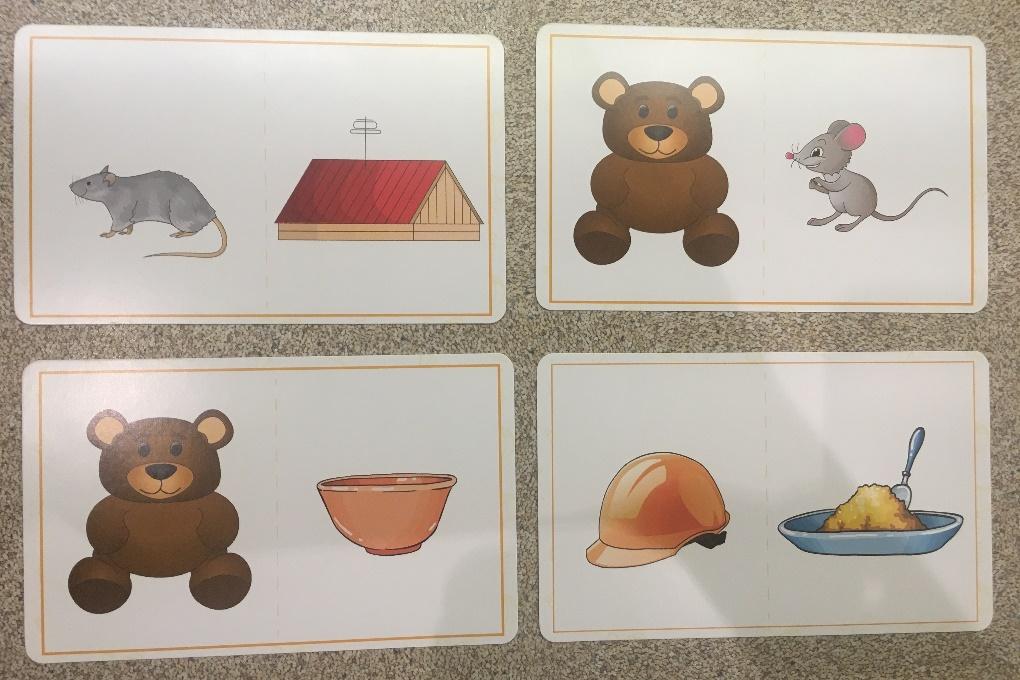

Методика 3. Умение дифференцировать звуки речи на слух (методика М.Н. Ильиной) [14].

Цель – исследовать умение дифференцировать звуки на слух.

Содержание. Ребенку показывают картинки, названия которых различаются только одним проверяемым звуком. Например, слова МИШКА и МИСКА, он может различить только при условии четкой дифференциации звуков [с] и [ш], поскольку все остальные звуки в этих словах одинаковые. Для получения правильного результата необходимо соблюдать следующие условия:

картинки называет взрослый, а ребенок лишь молча на них показывает;

картинки называются в разной последовательности, иногда одно и то же название повторяется несколько раз подряд;

нижняя часть лица взрослого закрывается экраном (листом бумаги).

Критерии оценок:

3 балла – ребенок различает на слух все группы звуков;

2 балла – нарушена дифференциация 1-2 групп звуков;

1 балл – нарушена дифференциация трех и более фонетических групп.

Методика 4. Способность ориентироваться в схеме тела (Т.А. Фотекова) [10].

Цель - исследовать состояние пространственной ориентировки в схеме тела.

Инструкция: «Подними левую руку – покажи правый глаз, левую ногу. Возьмись левой рукой за правое ухо, правой рукой за левое ухо и т.д.; покажи левой рукой правый глаз».

Критерии оценок:

баллов – выполнено оба задания;

2 балла – выполнена только первая инструкция;

1 балла – не выполнено ни одно задание.

Методика 5. Способность ориентироваться на листе бумаги (методика С.О.Филипповой) [26].

Цель – исследовать состояние пространственных представлений на листе бумаги.

Содержание. В левой половине листа бумаги изображены десять точек по контуру правильного пятиугольника со стороной 4 см. Ребенку предлагается рядом (в правой стороне листа) изобразить десять точек, повторяя их расположение на образце.

Критерии оценок:

3 балла (высокий уровень) – точное повторение расположения точек, повторение и сохранение масштаба рисунка;

балла (средний уровень) - небольшое нарушение расстояний между точками при сохранении формы пятиугольника или точное копирование формы рисунка при нарушении масштаба;

балл (низкий уровень) – форма пятиугольника не сохранена (точки расположены по кругу или квадрату).

Методика 6. Графические умения (методика Н.В. Нижегородцевой).

Цель – исследовать состояние развития графического навыка [18].

Содержание. Ребенку дают лист бумаги в клеточку, на котором пишут с левой стороны последовательность однотипных графических элементов: два больших – два маленьких и.т.д., и предлагают продолжить этот «узор» до конца строчки. Анализ результатов теста проводится по 6 параметрам.

Критерии оценок:

6-5 баллов - графические навыки у ребенка сформированы хорошо;

3-4 балла -некоторые трудности в выполнении графических движений;

2-0 баллов – графические навыки развиты слабо, возможны трудности.

2.2. Анализ результатов констатирующего этапа исследования

Рассмотрим результаты конститирующего этапа исследования.

В таблице 2 представлены результаты исследования сформированности у дошкольников с ОНР ритмических способностей: в первой серии эксперимента детям предлагались простые ритмы, во втором – сложные.

Таблица 2

Результаты исследования ритмической способности у дошкольников с ОНР III уровня

| Имя, фамилия ребенка | Первая серия | Вторая серия | Баллы |

| 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 | ||

| 1. Сумбат А. | + + + + - | - - - - | 2 |

| 2. Оля К. | + + + - - | - - - - | 1 |

| 3. Андрей А. | - - - - - | - - - - | 1 |

| 4. Саша М. | - - - - - | - - - - | 1 |

| 5. Ваня Х. | + + + + - | - - - - | 2 |

| 6. Ярослав П. | + + + + + | - - - - | 2 |

| 7. Даниил М. | + + + + - | - - - - | 2 |

Как видно из таблицы 2, даже простые ритмы вызывали у некоторых детей затруднения (Андрей А., Саша М.). Эти дети были невнимательны, отвлекались на посторонние предметы. Четверо детей (Сумбат А., Оля К., Ваня Х., Даниил М.) воспроизвели практически все простые ритмы, за исключением одного-двух последних. Только один ребенок (Яроcлав П.) правильно воспроизвел все простые ритмы.

Со второй серией заданий (воспроизведение сложных ритмов) не справился ни один ребенок. Наблюдалось нарушение последовательности ритмических элементов, опускались составные части ритмического рисунка.

Количественные показатели результатов исследования кинетической основы движений руки у дошкольников представлены в таблице 3.

Таблица 3

Результаты исследования кинетической основы движений руки у дошкольников с ОНР III уровня

| Имя, фамилия ребенка | Примечание по выполнению задания | Баллы |

| 1. Сумбат А. | Ребенок правильно воспроизвел действия после трех демонстраций с третьей попытки. | 1 |

| 2. Оля К. | Воспроизвела показанные действия после двух демонстраций. | 2 |

| 3. Андрей А. | Воспроизвел действия правильно после трех демонстраций со второй попытки. | 1 |

| 4. Саша М. | Правильно воспроизвел действия после четырех демонстраций. | 1 |

| 5. Ваня Х. | Правильно воспроизвел действия после трех демонстраций с первой попытки. | 2 |

| 6. Ярослав П. | Воспроизвел показанные действия после двух демонстраций. | 2 |

| 7. Даниил М. | Воспроизвел показанные действия после двух демонстраций. | 2 |

В ходе данного исследования установлено, что все дошкольники затруднялись после первой демонстрации запомнить последовательность показанных действий, а затем воспроизвести их. Только 4 ребенка из 7 правильно воспроизвели показанные действия после двух демонстраций (Оля К., Ваня Х., Ярослав П., Даниил М.), остальные воспроизводили действия после трех и более демонстраций. Также наблюдались трудности переключения с одной позы на другую.

Количественные данные результатов исследования способности детей дифференцировать звуки на слух представлены в таблице 4.

Таблица 4

Результаты исследования дифференциации звуков на слух у дошкольников с ОНР III уровня

| Имя, фамилия ребенка | Группы заменяемых звуков | Баллы | ||||

| Свистящие | Шипящие | Соноры | свистящие-шипящие | |||

| 1. Сумбат А. | с-з, с-ц, | ш-щ, ш-ж | | с-ш, з-ж, | 1 | |

| 2. Оля К. | | ш-ж | | з-ж, с-ш | 2 | |

| 3. Андрей А. | с-з, с-ц, | | | с-ш, | 2 | |

| 4. Саша М. | с-з, с-ц, | | | с-ш, з-ж, ч-с, с-щ | 2 | |

| 5. Ваня Х. | | ч-щ | р-л | | 2 | |

| 6. Ярослав П. | | | р-л | з-ж | 2 | |

| 7. Даниил М. | | | р-л | ш-с | 2 | |

Полученные результаты исследования способности дошкольников дифференцировать звуки на слух показали, что у одного ребенка (Сумбат А.) наблюдается нарушение дифференциации трех фонетических групп звуков, у остальных (Оля К., Андрей А., Саша М., Ваня Х., Ярослав П., Даниил М) – нарушение дифференциации двух фонетических групп.

В таблице 5 представлен качественный анализ результатов исследования дифференциации звуков на слух у дошкольников с ОНР III уровня.

Таблица 5

Результаты качественного анализа исследования дифференциации звуков на слух у дошкольников с ОНР III уровня

| Имя, фамилия ребенка | Качественный анализ выполненного узора | Баллы |

| 1. Сумбат А. | Линия дрожащая; размер не соответствует эталону; наклон также не соответствует; отклонение от строчки значительное. | 0 |

| 2. Оля К. | Линия неровная; наклон не соответствует образцу; отклонение от строчки; путает свистящие с шипящими. | 0 |

| 3. Андрей А. | Линия искривленная, дрожащая; наклон также не соответствует; отклонение от строчки незначительное. | 1 |

| 4. Саша М. | Линия неровная, дрожащая; наклон также не соответствует; отклонение от строчки значительное. | 0 |

| 5. Ваня Х. | Линия неровная, искривленная; размер, форма и наклон не соответствуют образцу; отклонение от строчки значительное. | 0 |

| 6. Ярослав П. | Линия неровная; отклонение от строчки незначительное. | 1 |

| 7. Даниил М. | Линия искривленная; размер соответствует эталону; наклон не соответствует; отклонение от строчки практически отсутствует; заменяет свистящие шипящими. | 2 |

В таблице 6 представлены количественные показатели изучения сформированности у дошкольников экспериментальной группы способности к пространственной ориентировке.

Таблица 6

Результаты исследования пространственной ориентировки

| Имя, фамилия ребенка | Односложная инструкция | Двусложная инструкция | Баллы |

| 1. Сумбат А. | + | - | 2 |

| 2. Оля К. | - | - | 1 |

| 3. Андрей А. | - | - | 1 |

| 4. Саша М. | - | - | 1 |

| 5. Ваня Х. | + | - | 2 |

| 6. Ярослав П. | + | - | 2 |

| 7. Даниил М. | + | - | 2 |

Из таблицы 5 видно, что только четыре человека (Сумбат А., Ваня Х., Ярослав П., Даниил М. выполнили односложную инструкцию («покажи левый глаз», «подними правую руку»), остальные (Оля К., Андрей А., Саша М.) – затруднялись в определении направлений справа-слева. Двусложная инструкция для данной группы дошкольников оказалась невыполнимой.

У старших дошкольников с общим недоразвитие речи III уровня не смогли правильно выполнить двусложную инструкцию типа «возьмись левой рукой за правое ухо», «покажи правой рукой левый глаз».

В таблице 7 представлены результаты исследования способности детей ориентироваться на листе бумаги.

Таблица 7

Результаты исследования пространственных представлений на листе бумаги у дошкольников с ОНР III уровня

| Имя, фамилия ребенка | Качественный анализ выполненного изображения | Баллы |

| 1. Сумбат А. | Ребенок расположил точки по кругу. | 1 |

| 2. Оля К. | Расположены точки по неровному овалу. | 1 |

| 3. Андрей А. | Форма пятиугольника не сохранена, точки расположены по кругу. | 1 |

| 4. Саша М. | Точки расположены по кругу, размер изображения уменьшен. | 1 |

| 5. Ваня Х. | Точки расположены по квадрату. | 1 |

| 6. Ярослав П. | Форма пятиугольника сохранена, но нарушено количество точек и расстояние между ними. | 2 |

| 7. Даниил М. | Форма сохранена, нарушено расстояние между точками. | 2 |

Представленные в таблице 6 данные показывают, что только два ребенка из группы испытуемых смогли передать форму пятиугольника (Ярослав П., Даниил М.), у остальных это был либо круг (СумбатА., Андреев А., Саша М.), либо овал (Оля К.), либо квадрат (Ваня Х.). Практически во всех рисунках дети выходили за пределы и количества точек и расстояния между ними были нарушены. Уменьшение размера ( в 3 раза) наблюдалось у Саши М.

Рассмотрим результаты исследования сформированности у дошкольников графического навыка (таблицы 7 и 8).

Таблица 8

Анализ результатов методики исследования графического навыка у дошкольников с ОНР III уровня

| Анализ результатов методики | Балл | ||

| 1 | Характер линий | ровная, прямая, нажим ровный | 1 |

| неровная, дрожащая, двойная, искривленная | 0 | ||

| 2 | Размер элементов | соответствует эталону | 1 |

| не соответствует образцу | 0 | ||

| 3 | Форма элементов | соответствует образцу | 1 |

| не соответствует образцу | 0 | ||

| 4 | Наклон | соответствует образцу | 1 |

| не соответствует образцу | 0 | ||

| 5 | Отклонение от строчки | Незначительное | 1 |

| Значительное | 0 | ||

| 6 | Последовательность элементов | правильно воспроизведена последовательность больших и маленьких элементов | 1 |

| неверно воспроизведена последовательность элементов | 0 | ||

Из возможных 6-5 баллов, только один испытуемый (Даниил М.) из всех набрал за это задание больше баллов (2 балла). Еще один (Ярослав П.) – набрал 1 балл, а остальные четыре человека не набрали ни одного балла (Сумбат А., Оля К., Андрей А., Саша М.). Задание вызвало большие трудности у дошкольников. Дети держали неправильно карандаш, постоянно левой рукой сдвигали лист с места, не могли регулировать нажим карандаша, не могли контролировать движения карандаша по строке.

Методические рекомендации по обучению грамоте у детей дошкольного возраста с ОНР( III уровень)

В целях формирования готовности к обучению грамоте детей дошкольного возраста с ОНР (III уровень) рекомендуется:

Составление рассказов по сюжетным многофигурным картинам с изображением нескольких групп действующих лиц или нескольких сценок в пределах общего, хорошо знакомого детям сюжета ("Семья", "Игры на детской площадке", "Зимние развлечения" и др.). Такие картины дают возможность составления коротких рассказов первоначально по отдельным фрагментам, что облегчает детям последующее составление связного рассказа-сообщения по всей картине.

Составление небольших по объему рассказов-описаний по сюжетным картинам, в которых на первый план выступает изображение места действия, предметов, события, определяющих общую тематику картины ("Ледоход", "Река замерзла", "Мост через реку" и др. из тематических серий картин О.И. Соловьевой, В.А. Езикеевой и т.д.).

Рассказывание по сериям сюжетных картинок, достаточно подробно изображающих развитие сюжетного действия. Могут быть использованы серии картинок по сюжетам Н. Радлова ("Зонтик", "Гриб", "Тигр и зайчики" и др.), В.Г. Сутеева (серия "Находка" и т.д.), иллюстративный материал В.В. Гербовой. На втором году обучения рекомендуется усложнение заданий: составление рассказов по сериям картинок с изображением отдельных, "ключевых" моментов действия, а также с пропуском какого-либо звена серии картинок "Умный ежик", "Зайчик и уточки" -- по сюжетам Н. Радлова, сюжетные серии из пособия Т.Б. Филичевой и Г.А. Каше и др.).

Обучение рассказыванию по отдельной сюжетной картине с придумыванием детьми предшествующих и последующих событий (по опорным вопросам). С этой целью можно использовать картины "Спасаем мяч", "Шар улетел" и др.

Описание пейзажной картины.

Выводы по 2 главе

В результате констатирующего эксперимента у старших дошкольников с общим недоразвитием речи Ш уровня мы выявили отличительные особенности формирования готовности к обучению грамоте: недостаточное развитие пространственных представлений, чувства ритма, графических навыков, координации движений руки и плечевого пояса, фонематического слуха.

В следствии полученных результатов констатирующего экспериментами нами были подобраны методики по улучшению состояния готовности к обучению грамоте у дошкольников исследуемой группы. Коррекционно-развивающая работа осуществлялась нами в форме подгрупповых и индивидуальных занятий.

Успешность формирования готовности к обучению грамоте старших дошкольников с общим недоразвитием речи Ш уровня в высокой мере зависело от качества выполнения предложенных детям упражнений, степени участия родителей и педагогов в коррекционно-логопедической работе.

Глава 3. СОДЕРЖАНИЕ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ГОТОВНОСТИ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ К ОБУЧЕНИЮ ГРАМОТЕ

3.1. Коррекционная программа по обучению грамоте детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи (III уровень)

Учитывая результаты констатирующего исследования, нами была разработана и апробирована коррекционно-развивающая программа по формированию готовности к обучению грамоте старших дошкольников с ОНР III уровня

Цель коррекционно-развивающей программы – повысить состояние готовности к обучению грамоте старших дошкольников с общим недоразвитием речи Ш уровня с помощью специально подобранных методик, используемых нами в процессе систематических коррекционных занятий.

Коррекционная работа осуществлялась нами с сентября 2018 г. по декабрь 2018 г.

Пояснительная записка

Коррекционная программа предназначена для детей с общим недоразвитием речи III уровня для детей в возрасте 6-7 лет , старшая группа.

Цель коррекционно-логопедической работы: обеспечение специализированной помощи дошкольникам с ОНР III уровня для формирования готовности к обучению грамоте детей дошкольного возраста.

Задачи

сформировать у детей систему четко различаемых, противопоставленных друг другу фонем;

научить произносить слова различной слоговой структуры;

научить свободно пользоваться приобретенными навыками в самостоятельной речи.

Направления (разделы, этапы) коррекционной работы

Постановка отсутствующих, неправильно произносимых звуков и их автоматизация; дифференциация смешиваемых звуков; развитие фонематического слуха и восприятия; развитие пространственных представлений; развитие чувства ритма; развитие координации движений пальцев рук; развитие графических навыков (осуществляет логопед на индивидуальных и подгрупповых занятиях).

Развитие зрительно-пространственной ориентировки на физкультурных занятиях и на занятиях по рисованию, лепке, аппликации осуществляет воспитатель.

Развитие чувства ритма на музыкальных занятиях осуществляет музыкальный руководитель.

Нами были подобраны методики различных авторов из которых была составлена общая методика формирования готовности к обучению грамоте старших дошкольников с общим недоразвитием речи третьего уровня.

Формирование фонематического слуха и восприятия, навыков звукового анализа и синтеза. ( Р.И. Лалаева, Н.К.Ермолаева);

Формирование зрительно-пространственной ориентировки ( О.В.Елецкая, Н.Ю.Горбачевская);

Формирование мелкой моторики и координации движений пальцев рук (Н.А. Аммосова, М.М. Дьяченко);

Формирование графических навыков (Г.А. Османова);

Формирование чувства ритма ( Л.С. Волкова, Е.А. Алябьева);

Планируемые результаты

- пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными предложениями;

- владеть элементарными навыками пересказа;

-владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм существительных и прочих;

Учебно-тематический план коррекционно-развивающей программы:

| Тема | Развитие фонематических процессов Работа с буквой | Работа над предложением |

| Звук «У» Буква У | Выделение звука из ряда звуков, звукосочетаний, слов. Определение позиции звука в слове. Деление слов на слоги с выделением ударного гласного. | Упражнять в составлении предложений. Договривание напечатанных предложений. |

| Звук «А» Буква А | Выделение звука из ряда звуков, слогов, слов. Звуковой анализ и синтез АУ, УА. Определение позиции звука. Понятие «слог». Деление слов на слоги. Определение позиции звука в слоге. Печатание по следам анализа. Чтение АУ, УА. | Составление предложений с союзом А. |

| Звук «И» Буква И | Выделение звука из ряда звуков, слогов, слов. Звуковой анализ и синтез АУИ, ИУА, АИУ, УИА, УАИ. Определение позиции звука в словах. Воспроизведение звуковых рядов. Слоговой анализ по индивидуальным картинкам. Слоговой анализ с определением ударного гласного. Понятие «ударный гласный». Чтение, печатание ИУА, АУИ, УИА. | Составление предложений из двух слов. Анализ слов в предложении. |

| Звуки «П – П*» Буква П | Различение звуков. Выделение звука из ряда звуков, слогов, слов. Воспроизведение звуковых рядов. Слоговой анализ слов. Звуковой анализ и синтез АП, УП, ИП, ПА, ПУ, ПИ. Чтение и печатание этих слогов по следам анализа. | Составление и преобразование предложений по сюжетным картинкам, на которых изображено простое действие, с помощью вопросов по образцу. |

| Звуки «Т – Т*» Буква Т | Различение звуков. Выделение звука из ряда звуков, слогов, слов. Преобразование слогов. Определение позиции звуков. Слоговой анализ слов. Понятие «ударный» слог. Звуковой анализ и синтез АТ, УТ, ИТ, ТА, ТУ, ТИ. Чтение и печатание этих слогов по следам анализа. | Составление простых нераспространенных предложений по предметным картинкам. |

| Звуки «К – К*» Буква К | Различение звуков. Определение позиции звуков. Слоговой анализ с определением ударного слога. Звуковой анализ обратных слогов АК, УК, ИК и преобразование их в прямые слоги. Звуковой анализ слов КОТ, КИТ. Игра «Живые слова». Анализ и синтез АК, УК, ИК, КА, КУ, КИ, слов КОТ, КИТ, ТИК. Чтение и печатание этих слогов, слов. | Составление предложений из двух слов по предметным картинкам и словам – действиям. Анализ слов в предложении. |

| Звук «О» Буква О | Выделение звука из ряда звуков, слогов, слов. Определение позиции звука в словах. Воспроизведение звуковых рядов. Слоговой анализ с определением ударного гласного, ударного слога. Звуко – буквенный анализ ПО, ТО, КО, ТОК, КОТ. Чтение и печатание этих слогов, слов. | Составление предложений по предметным картинкам со словом «много» по данному образцу. Анализ слов в предложении. |

| Звуки «Х – Х*» Буква Х | Различение звуков. Определение позиции звуков. Игра «3 рейка». Слоговой анализ с определением ударного слога. Звуковой анализ обратных слогов АХ, УХ, ИХ и преобразование их в прямые слоги. Звуковой анализ слов УХА, ПУХ. Звуковой анализ и синтез АХ, УХ, ИХ, ХА, ХУ, ХИ, слов ХАТА, ПИХТА. Чтение и печатание этих слогов, слов. | Составление предложений по индивидуальным картинкам по образцу. Составление предложения с данным словом и маленьким словом НА. Анализ слов в предложении. |

| Звук «Ы» Буква Ы | Выделение Ы из ряда звуков, слогов, слов. Воспроизведение слоговых рядов. Звуковой анализ слогов ПЫХ, ТЫК, ХЫК, ХЫП. Игра «Живые звуки». Слоговой анализ слов с выделением ударного гласного. Определение позиции Ы в ловах. Анализ и синтез ПЫ, ТЫ, КЫ, ХЫ, ЫП, ЫТ, ЫК, ЫХ. Чтение и печатание по следам анализа. | Составление предложений из трех слов по предметным картинкам с использованием слов – признаков и слов – действий. Составление схемы этих предложений. |

| Звуки «Ы – И» Буквы Ы - И | Различение звуков «Ы – И». Определение позиции звуков в словах. Слоговой анализ с определением ударного гласного. Звуковой анализ слов КИТ, ТИК, ПЫХ. Преобразование слогов, слов со звуком «Ы» в слоги, слова со звуком «И». Различие букв Ы – И. Закрепление понятия о мягкости согласных перед И. Чтение и печатание по следам анализа. | Составление предложений из трех слов по индивидуальным картинкам из трех слов. Анализ слов в предложении. |

| Звуки «М – М*» Буква М | Различение звуков. Выделение звуков из слогов, слов. Определение позиции звуков в словах. Слоговой анализ слов по индивидуальным картинкам. Звуковой анализ слогов, слов: АМ, МА, ИМ, МИ, МАК, МИМИКА. Преобразование слогов со звуком «М» в слоги со звуком «М*». Подбор слов к заданной звуковой схеме. Слоговой анализ с выделением ударного слога. Чтение и печатание по следам анализа. | Составление предложений из деформированной фразы. Составление схемы и анализ слов в предложении. |

| Звук «С» Буква С | Выделение звука «С» из ряда звуков, слогов, слов. Определение позиции звука в словах. Звуко – слоговой анализ слов СУ, СОМ, САМ. Слоговой анализ слов по индивидуальным картинкам. Определение на слух слова по начальным звукам названий картинок. Звуко – буквенный анализ АС, СА, УС, СУ, СЫ, ОСЫ, УКУС, СОКИ. Чтение и печатание этих слогов, слов. | Составление предложений с данным словом и распространение предложений с помощью слов - признаков. Составление схем этих предложений и анализ слов в предложении. |

| Звук «С*» Звуки «С– С*» Буква С | Выделение звука «С*» из ряда звуков, слогов, слов, из рассказа «Лиса и гусята». Определение позиции «С*» в словах. Слоговой анализ слов по индивидуальным картинкам с выделением ударного слога. Звуковой анализ слов СЕМЬ, СИМА. Различение звуков «С – С*». Слоговой анализ слов КОСА, КОСИ. Чтение и печатание этих слов. | Составление предложений с предлогами НА, СО. Составление схемы предложения и анализ слов в предложении. |

| Звуки «Н – Н*» Буква Н | Различие звуков. Преобразование слогов. Слоговой анализ слов. Звуковой анализ слов МАЛИНА, ПИОН. Определение позиции звуков в словах. Определение слова по первым звукам слов на картинках. Анализ НА, АН, НУ, УН, ИН, НИ, НО, ОН, слов ОСИНЫ, НИТКИ. Чтение, печатание этих слов. | Договаривание предложений по предметным картинкам с предлогами НА, С, СО. Составление схемы предложения и анализ слов в предложении. |

| Звуки «Б – Б*» Буква Б | Различение звуков. Звуко – слоговой анализ слов БАНТ, БАНТЫ, БАНТИК. Определение позиции звуков в словах. Слоговой анализ слов с выделением ударного слога. Анализ БА, БО, БУ, БЫ, БУМАГА, БАТОН, БАНАН. Чтение и печатание этих слогов и слов. | Составление предложений по предметным картинкам и распространение их с помощью слов – признаков. Анализ слов в предложении. |

| Звук «З» Буква З | Выделение звука «З» из ряда слогов, слов. Воспроизведение звуковых рядов. Звуко – слоговой анализ слов ЗУБЫ, ТАЗЫ, ЛИЗА. Определение позиции звука в словах. Подбор звуковой схемы к словам на картинках. Выделение предлогов ЗА, ИЗ – ЗА из предложений. Печатание слов по следам анализа. | Составление предложений по предметным картинкам с предлогами ЗА, ИЗ – ЗА. Анализ слов в предложении. |

| Звук «З*» Звуки «З– З*» Буква З | Выделение звука из ряда звуков, слогов, слов. Воспроизведение слоговых рядов. Определение позиции звука в словах. Слоговой анализ. Звуковой анализ ЗИНА, ЗИМА, КИЗИЛ. Подбор картинок к звуковым схемам. Различие звуков «З– З*». Слоговой анализ с выделением ударного гласного. Анализ ЗИМА, ЗОНТ, ЗУБЫ, ЗИНА. Чтение и печатание по следам анализа. Печатание под диктовку ЗА, ЗО, ЗУ, ЗЫ. | Составление предложений с предлогами ЗА, ИЗ – ЗА. Схема предложения. Анализ слов в предложении. Закрепления понятия «маленькое слово». |

| Звуки «С – З» Буквы С - З | Различие звуков. Преобразование слогов. Воспроизведение слоговых рядов. Звуковой анализ КОЗЫ, КОСЫ, САНИ, ЗАНОСЫ, УСЫ, УЗЫ. Чтение и печатание по следам анализа. Слоговой анализ слов с выделением ударного слога. Закрепление понятий о звонкости и глухости согласных. Составление слов из слогов. | Составление предложений с парами слов и предлогами ЗА, ИЗ – ЗА. Схема предложения. Анализ слов в предложении. Добавление предлогов в предложения. |

| Звук «Л» Буква Л | Выделения звука «Л» из слогов, слов, рассказа Л.Н. Толстого «Хотела галка пить». Воспроизведение слоговых рядов. Определение позиции звука в словах. Звуковой анализ ПОЛ, СЛОН, ЛАПА. Учить подбирать картинки к заданным звуковым схемам. Печатание под диктовку ЛА, АЛ, ЛО, ОЛ, ЛУ, УЛ, ЛЫ, ИЛ. Анализ ЛАПА, ЛАМПА, ЗАКОЛКА. Чтение и печатание по следам анализа. Слоговой анализ слов с выделение ударного гласного. | Договаривание предложений. Пересказ рассказа Л.Н. Толстого «Белка и волк». |

| Звук «Л*» Звуки «Л – Л*» Буква Л | Выделение звука «Л*» из ряда звуков, слогов, слов, рассказа «Лиса и гусята». Определение позиции звука в словах. Подбор картинок к заданным позиционным схемам. Звуковой анализ ЛИСА, ЛИПЫ, КУЛИСЫ, УЛИТКА. Различение звуков «Л – Л*». Чтение и печатание по следам анализа. Слоговой анализ слов с выделение ударного гласного. Чтение слов с пропущенной буквой Л. Печатание под диктовку ЛА, ЛО, ЛУ, ЛЫ, ЛИ. | Составление предложений с притяжательными прилагательными. Схема предложений. Анализ слов в предложении. |

| Звук «Ш» Буква Ш | Выделение звука из ряда звуков, слогов, слов. Воспроизведение слоговых рядов. Определение позиции звука в словах. Звуковой анализ МЫШКА, МУШКА, МИШКА, МОШКА, КАШКА, КОШКА, ШАПКА, ШУБА. Учить называть слово по первым звукам других слов по картинкам. Чтение и печатание по следам анализа. Слоговой анализ слов с выделением ударного слога. Составление слов из слогов. Чтение слов с пропущенной буквой Ш. | Составление схемы предложений У МЫШКИ МЫШАТА. Печатание по следам анализа. |

| Звук «Р» Буква Р | Выделение звука из ряда звуков, слогов, слов, рассказа Л.Н. Толстого «Ворона и рак». Определение позиции звука в словах. Звуковой анализ РЫБА, РОЗЫ, КУКУРУЗА, АРБУЗЫ, РАМА, КРЫША, БРАТ, СОРОКА. Чтение и печатание по следам анализа. Упражнять в произношении слов со сложной слоговой структурой. Составление слов из слогов. Слоговой анализ с выделением ударного слога. Печатание под диктовку РА, РО, РУ, РЫ, АР, ОР, УР, ИР. | Составление схемы предложения БРАТ КРАСИТ КРЫШУ. Печатание по следам анализа. |

| Звук «Р*» Звуки «Р – Р*» Буква Р | Выделение звука из ряда звуков, слогов, слов. Воспроизведение слоговых рядов. Определение позиции звука в словах. Слоговой анализ. Звуковой анализ РИС, ИРИС, ТУРИСТ. Учить называть слово по первым звукам слов на картинках. Различие звуков «Р – Р*». Анализ РИТА, РОМА, КРИК. Чтение и печатание по следам анализа. Слоговой анализ слов с выделением ударного слога. Составление слов из слогов. | Составление схемы предложения РОМА УСЛЫШАЛ КРИК РИТЫ. Печатание по следам анализа. |

| Звуки «Р – Л» Буквы Р - Л | Различие звуков Р – Л». Преобразование слогов. Определение позиции звука в словах. Слоговой анализ. Звуковой анализ ЛОВ, РОВ, УКОЛ, УКОР, БУЛКА, БУРКА. Чтение и печатание по следам анализа. Чтение слов с пропущенными буквами Р, Л. | Чтение предложений по карточкам, запоминание и печатание в тетради. |

| Звуки «В – В*» Буква В | Выделение звуков из ряда звуков, слогов, слов. Различие звуков. Преобразование слогов. Определение позиции звука в словах. Слоговой анализ. Звуковой анализ ИВА, ВАТА, КВАС, БУКВЫ, ЗВУК, ВИКА, ВИРУС, ВОРОНА, ХВОСТ. Чтение и печатание по следам анализа. Синтез слогов. Выделение ударного слога. | Составление схемы предложения КОРОВА ПИЛА ВОДУ. Печатание по следам анализа. |

| Звуки «Ф – Ф*» Буква Ф | Выделение звуков из ряда звуков, слогов, слов. Различие звуков. Преобразование слогов. Определение позиции звука в словах. Слоговой анализ. Звуковой анализ ФАРЫ, ФИЛИН, ЛИФТЫ, ЖИРАФ, ФИМА, ВАФЛИ, ФОКУСНИК, ФАКИР. Чтение и печатание по следам анализа. Печатание под диктовку слогов ФО, ФУ, ФЫ, ФИ и обратных слогов. | Составление схемы предложения ФИЛИН СИДИТ НА СУКУ. Печатание по следам анализа. Чтение предложений по карточкам. Запоминание. Печатание слов с буквой Ф. |

| Звуки «Д – Д*» Буква Д | Выделение звуков из ряда звуков, слогов, слов. Закрепление понятия о мягкости, твердости согласных. Преобразование слогов. Определение позиции звука в словах. Слоговой анализ. Звуковой анализ ДОМИК, ДЫМОК, ДУБОК, СУДАК ДИМА, ДИВАН, ДУДКА, УДИЛ. Различие звуков. Печатание слогов ДА, ДО, ДУ, ДЫ, ДИ под диктовку. Чтение, печатание по следам анализа. Чтение слов с пропущенной буквой Д. Синтез слогов. | Составление предложений из слов в начальной форме с включением предлогов. Составление схемы предложения ЛИДА И ДИМА БЫЛИ ДОМА. Печатание по следам анализа. |

| Звуки «Г – Г*» Буква Г | Выделение звуков из ряда звуков, слогов, слов. Различие звуков. Преобразование слогов. Слоговой анализ. Звуковой анализ слов ГОЛУБИ, ИГОЛКА, НОГИ, ГИРЯ, ГИМНАСТ, ГИТАРА, САПОГИ, КНИГА. Чтение и печатание по следам анализа. Слоговой анализ слов с выделением ударного слога. Печатание под диктовку ГА, ГО, ГУ, ГЫ, ГИ. | Составление схемы предложения ГОША СОБИРАЛ ГРИБЫ. Печатание по следам анализа. |

| Звук «Э» Буква Э | Выделение звука из ряда гласных, слогов, слов. Воспроизведение слоговых рядов. Определение позиции звука в словах. Слоговой анализ. Звуковой анализ ЭДИК, ЭХО, ЭСКИМО, ЭКРАН, ПОЭМА, ЭМУ. Чтение и печатание по следам анализа. Печатание под диктовку ЭМ, ЭН, ЭП, ЭК, ЭС, ЭЛ. | Составление предложений из двух данных слов с добавлением предлога. Составление схемы предложения ЭДИК КУПИЛ ЭСКИМО. Печатание по следам анализа. |

| Звук «Ж» Буква Ж | Выделение звуков из ряда звуков, слогов, слов. Воспроизведение слоговых рядов. Определение позиции звука в словах. Слоговой анализ. Звуковой анализ ЖУК, ЖАБА, ЛУЖА, КРЫЖОВНИК, ЛЫЖИ, УЖИ, ЖИВОТ. Правописание ЖИ и ШИ. Синтез слогов. Выделение ударного слога. Чтение и печатание по следам анализа. Чтение слов с пропущенной буквой. Печатание под диктовку ЖА, ЖО, ЖУ, ЖИ. | Составление предложений из двух слов с добавлением предлога. Составление схемы предложения УЖ УЖАЛИЛ ЖОРУ. Печатание по следам анализа. |

| Звуки «Ж – Ш» Буквы Ж - Ш | Различие звуков «Ш – Ж». Преобразование слогов. Определение позиции звука в словах. Слоговой анализ. Синтез слогов с выделением ударного слога. Звуковой анализ ЛУЖА, ЛУША, ЖАРИТ, ШАРИТ, УЖИ, УШИ. Закрепление понятия о звонкости, глухости, согласных. Печатание слов по следам анализа. Закрепление правописание ЖИ – ШИ. | Составление схемы предложения КОШКА ШАРИТ В ШКАФУ. Печатание по следам анализа. |

| Звук «Ч» Буква Ч | Выделение звуков из ряда звуков, слогов, слов, рассказа «Очки». Воспроизведение слоговых рядов. Определение позиции звука в словах. Слоговой анализ. Слоговой анализ слов с выделением ударного слога. Звуковой анализ ЧАШКА, БЫЧОК, ГРАЧ, ОБРУЧ, ТКАЧ, ЧАСЫ, ТУЧКА, БОЧКА, ЧАЩА, ЧИТАЛИ. Правописание ЧА, ЧУ. Печатание по следам анализа. Печатание слогов под диктовку ЧА, ЧО, ЧУ, ЧИ, АЧ, ОЧ, УЧ, ИЧ. | Составление схем предложений ДЕДУШКА И БАБУШКА ЧИТАЛИ В ОЧКАХ. ДЕТИ КИДАЛИ МЯЧ. Печатание по следам анализа. |

| Звук «Щ» Буква Щ | Выделение звуков из ряда звуков, слогов, слов, рассказа «В роще». Воспроизведение слоговых рядов. Определение позиции звука в словах. Слоговой анализ. Слоговой анализ слов с выделением ударного слога. Звуковой анализ РОЩА, ПИЩА, ЩУКА, УБОРЩИЦА, ОВОЩИ, ЩИ, ПЛАЩ, ЛЕЩ, ТОВАРИЩИ. Правописание ЩА, ЩУ. Чтение и печатание по следам анализа. Печатание под диктовку ЩА, ЩУ, ЩИ, ЩО, АЩ, ОЩ, УЩ, ИЩ. | Составление схем предложений ВОТ РОЩА. ОКОЛО РОЩИ ЛУГ. Печатание по следам анализа. |

| Звук «Й» Буква Й | Выделение звуков из ряда звуков, слогов, слов. Воспроизведение слоговых рядов. Определение позиции звука в словах. Слоговой анализ. Слоговой анализ слов с выделением ударного слога. Звуковой анализ МАЙ, МАЙКА, КРАЙ, ЛАЙКА, ЗАЙКА, ЙОД, ПОПУГАЙ, БАЛАЛАЙКА. Закрепление понятия о мягкости согласных. Чтение и печатание по следам анализа. Печатание под диктовку ОЙ, АЙ, ИЙ, ЭЙ. Чтение слов с пропущенной буквой Й. | Составление схемы предложения ЛАЙКА ПОЙМАЛА ЗАЙКУ. Печатание по следам анализа. |

| Звук «Ц» Буква Ц | Выделение звуков из ряда звуков, слогов, слов. Воспроизведение слоговых рядов. Определение позиции звука в словах. Слоговой анализ. Слоговой анализ слов с выделением ударного слога. Звуковой анализ УЛИЦА, КУРИЦА, ЦАПЛЯ, КОЛЬЦО, ЦИФРЫ, ОГУРЦЫ, ЗАЙЦЫ. Чтение и печатание по следам анализа. Печатание под диктовку ЦА, ЦО, ЦУ, АЦ, ОЦ, УЦ. Чтение слов с пропущенной буквой Ц. | Составление схемы предложения СОНЯ ПИСАЛА ЦИФРЫ. Печатание по следам анализа. Чтение слов по карточкам. Запоминание. Печатание слов с пропущенной буквой Ц. |

Содержание коррекционной работы (описание приемов ).

Так же в коррекционную программу можно включить занятия по рисованию так как технические приемы рисования помогают в развитии двигательных ощущений, мелкой моторики руки – ведь детям приходится прописывать очень мелкие завитки, различные элементы росписи: точки, волнистые и прямые линии, другие детали. К тому же ритмичность в расположении элементов декоративного узора способствует и развитию чувства ритма у детей.

Помимо этого, необходимо проводить консультационную и просветительскую работу с родителями детей по формированию готовности к обучению грамоте старших дошкольников с общим недоразвитием речи.

3.2. Анализ результатов контрольного эксперимента по формированию готовности к обучению грамоте старших дошкольников с общим недоразвитием речи

Контрольный эксперимент по формированию готовности к обучению грамоте старших дошкольников с общим недоразвитием речи проводился с 15 ноября по 10 декабря 2018 г.

Цель контрольного эксперимента – выявить эффективность проведенной нами коррекционной работы по формированию готовности к обучению грамоте старших дошкольников с общим недоразвитием речи III уровня.

Задачи контрольного этапа эксперимента:

Провести повторное исследование состояния готовности к обучению грамоте старших дошкольников с общим недоразвитием речи Ш уровня после проведенной коррекционной работы.

Сравнить результаты констатирующего и контрольного экспериментов и выявить положительную динамику проведенной нами коррекционной работы по формированию готовности к обучению грамоте старших дошкольников с общим недоразвитием речи Ш уровня.

Сформулировать выводы и рекомендации по формированию готовности к обучению грамоте старших дошкольников с общим недоразвитием речи III уровня.

Для достижения поставленной цели и реализации задач мы провели повторное исследование состояния готовности к обучению грамоте старших дошкольников с общим недоразвитием речи Ш уровня в условиях, аналогичных констатирующему эксперименту. Ниже мы представили результаты контрольного эксперимента.

Таблица 9

Сравнительный количественный анализ результатов исследования ритмической способности детей с ОНР III уровня на констатирующем и контрольном этапе исследования по методике «Способность воспроизводить ритмический рисунок ( методика Дубровиной Т.И)»

| Имя, фамилия ребенка | Констатирующий этап (баллы) | Контрольный этап (баллы) |

| 1. Сумбат А. | 2 | 2 |

| 2. Оля К. | 1 | 2 |

| 3. Андрей А. | 1 | 2 |

| 4. Саша М. | 1 | 2 |

| 5. Ваня Х. | 2 | 2 |

| 6. Ярослав П. | 2 | 2 |

| 7. Даниил М. | 2 | 2 |

| Среднее значение | 11 | 14 |

Все дети справились с повторением простых ритмов, зачатки повторения сложных ритмов наблюдались у Сумбата А., Вани Х., Даниила М. Несколько улучшились результаты воспроизведения сложных ритмов у Ярослава П., но вся серия не была воспроизведена. Все набрали по 2 балла. Общий балл группы 14, что соответствует 67%.

Таблица 10

Сравнительный количественный анализ результатов исследования способности переключаться с одной кинетической позы руки на другую у детей с ОНР III уровня на констатирующем и контрольном этапе исследования по методике «Способность переключаться с одной кинетической позы руки на другую( тест Озерецского)»

| Имя, фамилия ребенка | Констатирующий этап (баллы) | Контрольный этап (баллы) |

| 1. Сумбат А. | 2 | 2 |

| 2. Оля К. | 2 | 3 |

| 3. Андрей А. | 2 | 2 |

| 4. Саша М. | 1 | 2 |

| 5. Ваня Х. | 2 | 3 |

| 6. Ярослав П. | 2 | 3 |

| 7. Даниил М. | 2 | 3 |

| Среднее значение | 13 | 18 |

Рассмотрим результаты исследования кинетической основы движений руки. Сумбат А., Андрей А., Саша М. правильно воспроизвели показанные действия после двух демонстраций с первой попытки и набрали по 2 балла. Правильное воспроизведение с одной-двух попыток после первой демонстрации наблюдалось у Оли К., Вани Х., Ярослава П., Даниила М. Ребята набрали по 3 балла. Общий балл экспериментальной группы составил 18.

Таблица 11

Сравнительный количественный анализ результатов исследования умения дифференцировать звуки речи на слух у детей с ОНР III уровня на констатирующем и контрольном этапе исследования по методике «Умение дифференцировать звуки речи на слух( методика Ильиной М.Н.)».

| Имя, фамилия ребенка | Констатирующий этап (баллы) | Контрольный этап (баллы) |

| 1. Сумбат А. | 2 | 2 |

| 2. Оля К. | 2 | 2 |

| 3. Андрей А. | 2 | 3 |

| 4. Саша М. | 2 | 2 |