Интегрированный урок физики для учащихся 9 класса.

Учитель: Темченко Галина Александровна

Предмет: физика

Класс: 9

Тема: «Относительность движения».

Форма: интегрированный урок физики

Тип урока: Урок изучения нового материала.

Аспект «Формирование общеучебных умений и навыков школьников»

Цель урока: обеспечить усвоение сущности относительности механического движения;

способствовать развитию наблюдательности, логического мышления, творческого подхода в различных жизненных ситуациях;

воспитывать внимательность, уважение к другим точкам зрения, толерантность.

Учебные задачи, направленные на достижение личностных результатов обучения:

развитие мотивации образовательной деятельности обучающихся на основе личностно-ориентированного подхода;

развитие познавательных интересов обучающихся;

развитие самостоятельности в приобретении новых знаний.

Учебные задачи, направленные на достижение метапредметных результатов обучения:

развитие умений организации учебной деятельности: постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности;

развитие умений соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований;

развитие умений оценивать правильность выполнения учебной задачи;

развитие умений устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, умозаключения и делать выводы;

развитие умений организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками.

Учебные задачи, направленные на достижение предметных результатов обучения:

продолжить формирование у школьников научного мировоззрения;

глубже познакомить учащихся с процессом физического познания мира;

познакомить учащихся с понятием относительности.

Формы работы учащихся: фронтальная работа в группе; индивидуальная.

Методы обучения: частично-поисковый, иллюстративно-словесный.

Технология урока: технология группового обучения.

Ход урока.

Организационный момент.

Актуализация знаний и постановка проблемы.

Мы продолжаем рассматривать механическое движение, но сегодня поговорим о его особенностях. Чтобы вы поняли, что я имею ввиду, расскажу вам такую историю. Когда моя дочь Надя была еще маленькой и ходила в детский сад, мы с ней часто ездили в с. Томузловское к бабушке. Однажды Надя меня спрашивает: «Мама, не пойму, какой-то странный у нас садик! Он то с одной стороны, то с другой. Наверное, он бегает?». Давайте попробуем сегодня ответить на этот вопрос.

Проблемы, связанные с движением тел, интересовали людей с незапамятных времен. Размышляя о движении тел, древнегреческие ученые иногда приходили к необычным парадоксам. Наиболее удивительными среди них являются парадоксы Зенона Элейского (V в до н.э.). придуманные им парадоксы (или, как их еще называли, апории) продолжают обсуждаться учеными уже на протяжении двух с половиной тысяч лет!

Одной из самых знаменитый является апория Зенона под названием «Стадион». На стадионе имеются три ряда тел (рис. 1 а). Ряд 1 находится в покое. Ряды же 2 и 3 начинают с одинаковой скоростью двигаться навстречу друг другу и через некоторое время оказываются в положении, показанном на рисунке 1, б. При этом первое тело ряда 3 одновременно проходит и мимо всего ряда 2, т.е. некоторое расстояние S, и мимо половины ряда 1, т.е. расстояние S/2. Так как оба эти расстояния проходятся одновременно, то получается, что целое равно своей половине:

.

.

Но это абсурд! Учитывая, что пришли мы к этому нелепому выводу, считая, что ряды 2 и 3 движутся, мы должны, таким образом признать. Что на самом деле они двигаться не могут!

Движения не существует – к такому странному выводу пришел Зенон.

Любопытно, что, когда с парадоксами Зенона ознакомили другого древнегреческого философа – Диогена, тот встал и молча стал расхаживать взад и вперед, показывая тем самым на практике, что движение все-таки существует!

Много веков спустя, желая отдать должное остроумию Диогена, А.С. Пушкин написал:

Движенья нет, сказал мудрец брадатый,

Другой смолчал и стал пред ним ходить…

Однако Диоген был достаточно мудр, чтобы понять, что ходьбой Зенона не опровергнешь… Более того, когда один из его учеников был удовлетворен этим «опровержением», Диоген стал его бить палкой на том основании, что «не следует удовлетворяться чувственной достоверностью, а необходимо понимать»!

Так что, если вы хотите найти решение парадоксов Зенона, то это нужно делать не практикой, а путем поиска ошибок в рассуждениях самого Зенона.

Нужно сказать, что общепринятого решения парадоксов Зенона не существует до сих пор. Анализ вскрытых Зеноном проблем показал, что механическому движению действительно присущи странные и даже противоречивые свойства. О таком свойстве мы сегодня и поговорим.

Напомните мне, а что такое механическое движение? Давайте рассмотрим конкретный пример с учебником, лежащим на столе. Чему равна его скорость? А теперь найдем его скорость еще раз. Я хожу, книга для меня перемещается, а следовательно, у нее есть скорость?! Что же получается? Скорость равна нулю и одновременно какому-то числу? Да, просто одна скорость находится относительно стола, а другая – относительно меня.

Формулировка темы.

Именно об этом мы с вами сегодня и поговорим. Давайте вместе сформулируем тему урока. Какую особенность механического движения мы сейчас обсуждали? Следовательно, тема урока – «Относительность движения». Запишем ее в тетрадь.

Изучение нового учебного материала.

А какие еще характеристики движения вы знаете? Ускорение, траектория движения, путь. Рассмотрим и определим их для той же самой книги относительно разных тел.

Относительно стола:

v = 0,  S = 0.

S = 0.

v = 0,  а = 0.

а = 0.

Относительно ученика, движущегося относительно стола прямолинейно и равномерно:

v = 1 м/с,  S = 7 м за t = 7 с.

S = 7 м за t = 7 с.

v = const,  а = 0.

а = 0.

Траектория – прямая.

Относительно мухи, летающей по кабинету:

v = 3 м/с, S = 10 м за t = 4 с.

а  0.

0.

Траектория – ломанная линия.

Таким образом, относительность движения проявляется в том, что скорость, траектория, путь и некоторые другие характеристики движения относительны, т.е. они могут быть различны в разных системах отсчета.

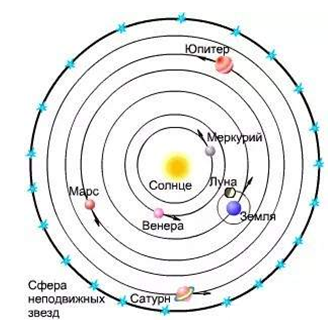

Относительность движения можно рассмотреть и в больших масштабах. Мы с вами живем на планете Земля, рядом с нами есть такое замечательное небесное тело, как Солнце (кстати, а что это? Звезда). Что вокруг чего движется: Солнце вокруг Земли или Земля вокруг Солнца? Почему вы так думаете? Давайте с этим разбираться.

Физ. минутка.

Но прежде, давайте немного разомнемся. Встали все. Подняли руки вверх, потянулись к солнышку. Теперь опустили руки вниз, наклонились к земле. Выпрямились, повернулись против часовой стрелки, как Земля на орбите. Теперь по часовой стрелке, как Венера. Встряхнули руками и сели.

Работа по группам.

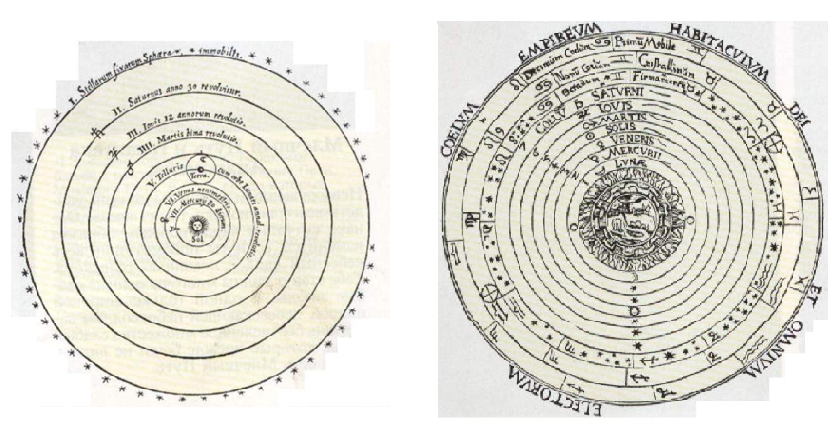

Предлагаю поработать в группах: прочитать текст и ответить на вопросы (на доске прикреплены изображения геоцентрической и гелиоцентрической систем, изображение звездного неба). Одна группа познакомит нас с геоцентрической системой, другая -гелиоцентрической. Третья группа поможет и той и другой разобраться с некоторыми вопросами.

Тексты для групп:

1 группа.

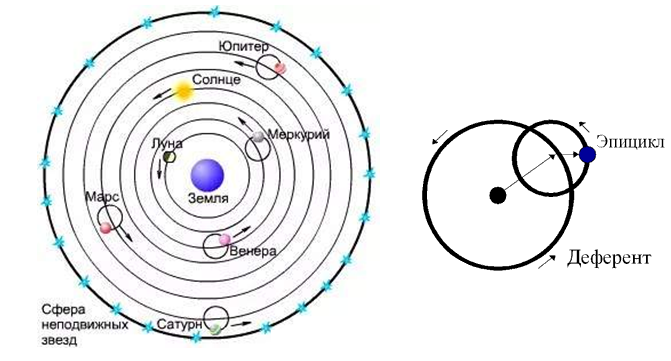

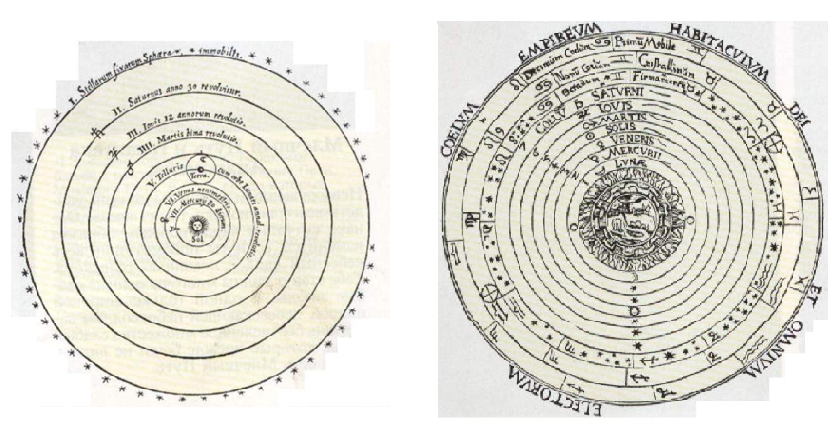

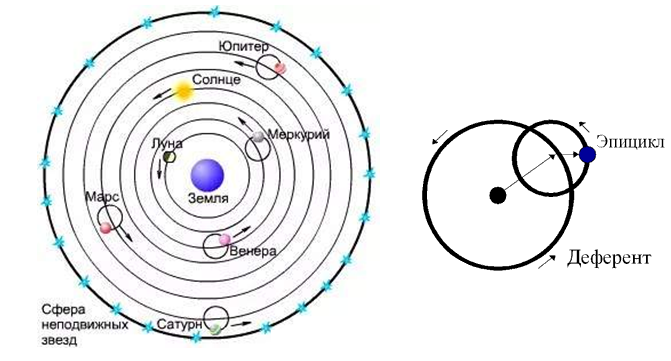

Первая научно обоснованная теория строения мира была разработана Аристотелем и опубликована в 355г до НЭ в книге “О небе”. На протяжении почти двух тысячелетий его суждения по многим вопросам не подвергались сомнению. Признавая шарообразность Земли, Луны и небесных тел, отказывается от движения Земли и ставит ее в центр, так как считал, что звезды должны были бы описывать круги, а не находиться на месте (что было доказано лишь в 18 веке). Система получила название геоцентрической (Гея – Земля).

С развитием астрономии и получении более точных знаний о движении планет, система была доработана Гиппархом и окончательно кинематически разработана к 150г НЭ александрийским астрономом Клавдием Птолемеем (87-165) в сочинении, состоящем из 13 книг “Великое математическое построение астрономии” (Альмагест). Для объяснения движения планет, применив систему эпициклов и деферентов

Эпициклическая система Птолемея была простой, универсальной, экономичной и, несмотря на свою принципиальную неверность, позволяла предвычислять небесные явления с любой степенью точности; с её помощью можно было бы решать некоторые задачи современной астрометрии, небесной механики и космонавтики. Сам Птолемей, обладая честностью настоящего ученого, делал упор на чисто прикладной характер своей работы, отказываясь рассматривать её как космологическую ввиду отсутствия явных доказательств в пользу гео- или гелиоцентрической теорий мира.

По теории Птолемея:

1) Земля неподвижна и находится в центре мира;

2) планеты вращаются по строго круговым орбитам;

3) движение планет равномерно.

2 группа.

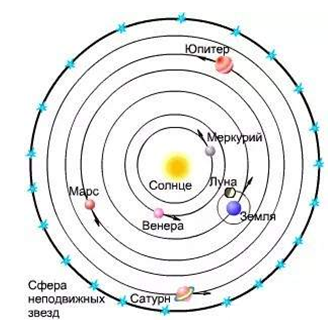

Спустя 1500 лет её сменила новая модель – гелиоцентрическая система, предложенная Коперником.

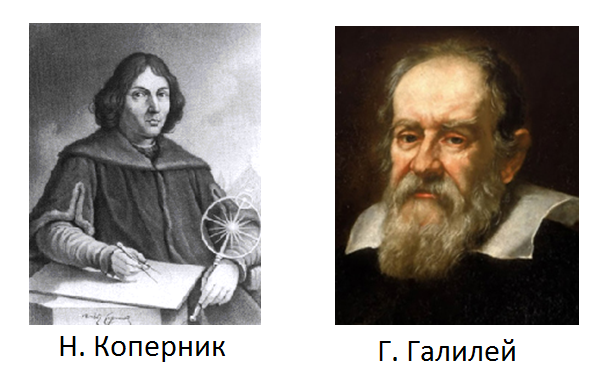

Н. Коперник в 1543 г. издал книгу «Об обращении небесных кругов», в которой показал, что движение небесных тел легко объяснить на основе гелиоцентрической системы мира, согласно которой Солнце находится в центре мира. Коперником и его учениками были сделаны расчёты будущих положений небесных тел, которые оказались достаточно точными.

Система мира по Н. Копернику:

- Центр Вселенной - Солнце

- Все планеты обращаются вокруг Солнца по окружностям с постоянными скоростями

- Планеты обращаются вокруг своих осей

- Вселенная ограничена сферой неподвижных звёзд

Учение Коперника было отвергнуто католической церковью, которая видела в нём противоречие с Библией, в которой утверждалось, что в центре Вселенной находится человек.

В 1632 г. итальянский учёный Галилео Галилей выпустил книгу «Диалог о двух главнейших системах мира — Птолемеевой и Коперниковой».

В этой книге гелиоцентрическая система Коперника явно побеждала геоцентрическую систему Птолемея. Сам Галилей был сторонником гелиоцентрической системы, так как его наблюдения за Солнцем, Луной, Венерой и Юпитером при помощи созданного им телескопа показали наличие спутников у Юпитера, существование фаз у Венеры подобно лунным, и то, что Солнце вращается вокруг оси. Все его наблюдения показывали, что Земля не обладает особыми преимуществами, а ведёт себя так же, как и другие планеты.

Галилея вызвали на суд инквизиции, где под страхом пыток и казни, он отрёкся от «ереси», над ним был установлен строгий надзор, и он уже не мог заниматься исследованиями. (В 1982 г. папа римский Иоанн Павел признал ошибку церкви и снял с Галилея все обвинения.)

3 группа.

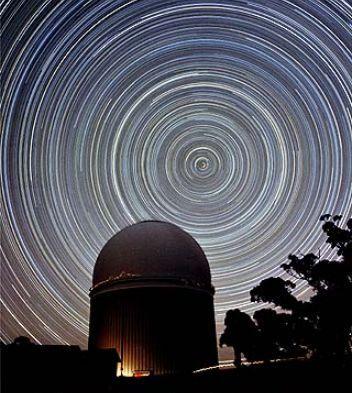

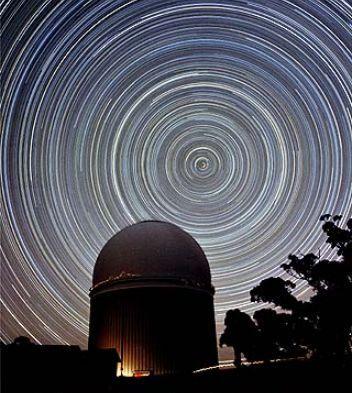

С давних времен люди замечали, что звезды в течении ночи, так же как и Солнце днем, перемещается по небу с востока на запад, делая за сутки полный оборот вокруг Земли.

Поэтому в течение многих столетий считалось, что в центре мира находится неподвижная Земля, а вокруг нее обращаются все небесные тела.

По системе Коперника видимое вращение Солнца и звезд, т.е. смена дня и ночи, объясняется вращением Земли вокруг своей оси.

Кроме этого, каждой группе выдаются портреты Аристотеля, Птолемея, Коперника, Галилея.

Вопросы для групп:

1 группа.

Как называется система мира, с которой вы сейчас познакомились? Подпишите на доске под картинкой.

Почему она так называется? Какое тело располагается в центре системы?

Как давно данная система возникла?

Назовите ученых, имеющих отношение к этой системе. Приклейте рядом портреты этих ученых.

Какой вклад в развитие данной системы они внесли?

2 группа:

Как называется система мира, с которой вы сейчас познакомились? Подпишите на доске под картинкой.

Почему она так называется? Какое тело располагается в центре системы?

Как давно данная система возникла?

Назовите ученых, имеющих отношение к этой системе. Приклейте рядом портреты этих ученых.

Какой вклад в развитие данной системы они внесли?

Почему возникла необходимость в новой системе?

Почему эту систему долго не принимали?

3 группа (выступает после первых двух):

Почему первой возникла геоцентрическая система мира? Расскажите о смене дня и ночи по этой системе.

Объясните механизм смены дня и ночи в гелиоцентрической системе.

Запишите получившуюся схему в тетрадь.

Закрепление учебного материала.

Так какая из систем мира «правильная»? мы можем взять за тело отсчета Землю и рассматривать движение других небесных тел относительно ее? Конечно, ведь движение относительно. Любое тело можно принять за тело отсчета. Причина того, что от нее отказались в излишней громоздкости и неудобности для практических расчетов. Траектории движения планет в данной системе имеют гораздо более сложный вид.

В гелиоцентрической системе описать движение планет гораздо проще.

Но вернемся к вопросу с детским садом. «Бегал» ли сад? Какое тело Надя взяла за тело отсчета? Саму себя.

Домашнее задание.

§ 9, упражнение 9(3);

Найдите и прочитайте апорию Зенона «Ахиллес и черепаха». Выскажите свое мнение.

Решение задач.

Катер плывет по реке. В покое или движении относительно рулевого матроса находятся:

а) каюта;

б) спасательный круг;

в) пристань;

г) плывущие по реке лодки;

д) деревья на берегу?

Что нужно принять за тело отсчета, чтобы было справедливо утверждение:

а) скорость спортсмена в стоячей воде равна 5 км/ч;

б) скорость бревна, плывущего по течению реки, равна скорости течения воды в реке;

в) бревно плывет по течению реки, поэтому его скорость равна нулю.

Рефлексия, выставление оценок.

Закончите предложение:

Сегодня на уроке мне …

Меня особенно удивило то, что …

До начала урока я думал, что …, а сейчас знаю …

Было бы хорошо, если бы …

Мне не понравилось …

Выставление оценок за урок.

Литература:

Физика: Учеб. для 8 кл. общеобразоват. учреждений/ Громов С.В., Родина Н.А. – 2-е изд. – М. Просвещение, 2000 – 158 с.

Физика. 9 кл.: учебник / А.В. Перышкин, Е.М. Гутник. –М.: Дрофа, 2014 – 319 с.

Астрономия. Базовый уровень. 11 класс: учебник /Б.А. Воронцов-Вельяминов, Е.К. Страут. – 5-е изд., пересмотр. - М.: Дрофа, 2018 – 238 с.

.

. S = 0.

S = 0. 0.

0.