Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 15 Советского района Волгограда»

Муниципальное общеобразовательное учреждение

«Лицей № 11 Ворошиловского района Волгограда»

На IY открытый фестиваль – конкурс

духовно- нравственной культуры

«Колокола России»

Номинация: Разработка урока по теме фестиваля.

Тема: «Колоколами славится Россия…» Колокола России – часть её истории. Применение металлов и сплавов при создании колокола. Металлургические районы РФ». (интегрированный урок по химии, истории, географии в 9 классе).

Авторы:

Учитель истории, географии МОУ СШ № 15 Советского района Волгограда Дедищева Лариса Геннадьевна; Учитель химии МОУ СШ № 15 Забара Татьяна Геннадьевна.

Волгоград, 2019

Разработка интегрированного урока по химии, истории, географии в 9 классе.

В синем небе, колокольнями проколотом,

Медный колокол, медный колокол

То ль возрадовался, то ли осерчал …

В. Высоцкий

Авторы: Учитель истории, географии МОУ СШ № 15 Советского р-на города Волгограда Дедищева Лариса Геннадьевна; Учитель химии, географии МОУ СШ № 15 Забара Татьяна Геннадьевна. Тема урока: «Колоколами славится Россия. Колокола России – часть её истории. Применение металлов и сплавов при создании колокола. Металлургические районы РФ».

Цели:

- Расширить познания об исторической роли колоколов, способах их отливки.

- Показать учебно-познавательные возможности интегрированного урока.

Задачи:

· Обеспечить закрепление понятий: металлургия, физические свойства металлов, применение металлов и сплавов;

· Организовать деятельность школьников по самостоятельному применению теоретических знаний при решении расчетных задач (по химии);

· Обеспечить закрепление умений составлять уравнение реакций, рассчитывать массовую долю элемента в веществе;

· Познакомить учащихся с историей развития металлургии, использованием колоколов и значением колокольного звона на Руси;

· Развивать у учащихся умения выделять среди всей полученной информации главное, ценностно-значимое;

· Содействовать развитию у детей умений осуществлять самоконтроль, самокор-рекцию учебной деятельности;

· Создать условия для развития умений формировать выводы, выделять узловые моменты в своих рассуждениях;

· Способствовать развитию монологической и диалогической речи учащихся, создать ситуации общения на уроке, позволяющие каждому ученику проявить инициативу, самостоятельность;

· Содействовать осознанию учащимся ценности изучаемого материала;

· Помочь учащимся осознать социальную и практическую значимость использования колоколов;

· На фактических примерах из истории России помочь учащимся осмыслить значение колокольного звона в жизни каждого конкретного человека и страны в целом;

· Содействовать формированию у школьников патриотических взглядов, чувства гордости за Родину и её военную историю (на примере событий на Прохоровском поле в 1943 г.).

I ЭТАП: ОРИЕНТИРОВОЧНО – МОТИВАЦИОННЫЙ.

Учитель:

Ребята, на прошлых учебных занятиях по химии и географии вы уже познакомились со строением, свойствами и способами получения многих металлов, узнали об их применении, использовании их человеком, а также узнали о районах России, где наиболее развита металлургия, дающая необходимые для выпуска, в том числе, и колоколов сплавы. Сегодня мы продолжим изучение данной темы, познакомившись с историей появления 1 – х колоколов на Руси, а также особенностями их выпуска и помогут нам в этом такие предметы школьной программы как история, география, химия и ОПК.

Сообщение учащегося: Издревле Русь славилась несметным количеством православных храмов, где неотъемлемой частью каждого из них являлась колокольня. В русских летописях впервые упоминается о колоколах в 988 г. В середине ХI в. один из первых русских колоколов был повешен при храме Святой Софии в Новгороде. В этот период колокола в России еще были большой редкостью. Вместе с пришедшим в 9 веке на Русь православием, «звонение» очень быстро и навсегда занимает важное место в культурной жизни наших предков – славян. Уже в «Житиях» первых русских святых постоянно упоминается «звон велик, разносящийся над городом». В стране начинается отливка звонких колоколов. В начале 14 века литейное искусство на Руси достигло больших успехов. Мастера стали отливать колокола весом более 1,5 тонн. В ХV в. в Москве открылся Пушечный двор для литья колоколов и пушек. На этом дворе мастер Андрей Чохов отлил колокол «Реут» весом 32.760 кг. Изделия этого замечательного мастера «колокольных дел» прославились на всю Россию. В России стало доброй традицией отливать колокола в воспоминаниях о каких – либо памятных событиях (например, в честь успешной обороны Соловецкого монастыря от английской эскадры в 1854 году или дивного спасения цесаревича Николая Александровича от грозившей ему опасности в японском городе Отсу в 1891 году, или в честь славных побед российского воинства на полях сражений).

Первое в России частное колокольное производство был пущено в конце XVII века в уездном городе Слободской Вятской губернии.

В XIX веке колокола отливались уже на двух десятках заводов – в Москве, Ярославле, Валдае, Тюмени, Костроме, Енисейске и других городах. Из 12 самых крупных колоколов, которые когда-либо отливались в истории, шесть – русские. В 1735 году прямо в Московском Кремле был отлит знаменитый Царь-колокол высотой почти в семь метров, диаметром в шесть и весом в 202 тонны. Главное достоинство всякого колокола – его благозвучность. Язык колокола всегда был и будет понятен без слов – ведь он взывает к душе человеческой. Под звон колоколов на Руси протекали все важнейшие события, как в жизни страны, так и отдельного человека. Рождение, венчание, уход в мир иной - незримо пронизывали чистые, стройные звуки. А ещё на Руси издавна: - Набатным колокольным звоном созывали народ на вече в Новгороде; - «Метельным» звоном будили замерзающего, заблудившийся в метель путник по звону колокола находил дорогу к родному дому, ведь звуки некоторых колоколов были слышны за 20 верст; - «Всполошным» колокольным звоном звали на помощь; - «Торжественным гласом» колокола приветствовали победителей.

Одним словом, вся жизнь русского народа проходила под звуки колокола, будь то радость, или беда.

Наверное, поэтому самые задушевные стихи поэтов разных времён были посвящены именно колоколу и его мелодичному звону.

Учащиеся читают стихи:

Колокола у каждого свои. Одни – чисты, с весёлым переливом, звонки, как в мае соловьи. Звучат светло, торжественно, красиво.

Другие – как глухой набат, тревожат, рвут на части душу. Как грозовой бунтующий раскат. Не исцеляют, словно жажда, сушат.

Ещё есть третьи – тонкие, как смех, прозрачные, и как бы неземные. Как пенье ангелов мерцают в синеве. Не умирают, а всегда – живые…

Взято из интернет источников

Благовест Среди дубравы

Блестит крестами

Храм пятиглавый

С колоколами.

Их звон призывный

Через могилы

Гудит так дивно

И так уныло.

К себе он тянет

Неодолимо,

Зовет и манит

Он в край родимый…

Иван Сергеевич Аксаков

Сообщение уч-ся по химии: Изначально колокола отливали из самых разных металлов, но с течением времени сложился наиболее подходящий состав, который используется и сейчас: колокольная бронза (80% меди и 20% олова). При таком составе звук у колокола получается звонкий и певучий. Размеры колокола постепенно возрастали. Это было связано, в первую очередь, с мастерством колокололитейщиков. Процесс литья усложнялся и совершенствовался. Интересно отметить, что когда колокола переливали, обязательно увеличивался их вес. Это связано с тем, что медь при переплавке теряет свои свойства, а олово выгорает, поэтому при каждой переплавке приходилось добавлять чистой меди и олова, что увеличивало вес колокола как минимум на 20%.

А переливать колокола приходилось, поскольку у них тоже есть свой срок службы — обычно 100-200 лет. Срок службы колокола зависит от многого: от качества литья, от звонарей, от того, как аккуратно с колоколом обращаются. Большое количество колоколов разбилось только потому, что звонари не знали, как правильно звонить. И разбивались они чаше всего в зимнее время — на морозе металл становится более хрупким, а в великий праздник так хочется позвонить погромче, «вдарить» в колокол посильнее!

Учитель химии:

- Давайте вспомним, какими физическими свойствами обладают металлы? (Фронтальная работа: учащийся называет свойство, учитель на магнитной доске составляет схему) Важнейшие свойства металлов:

На основе этих свойств человек находит применение металлам. Наука, занимающаяся получением металлов из их природных соединений (минералов и руд) называется металлургия. Как правило, металлы получают из сульфидных и оксидных руд в результате их обжига и последующего восстановления. Вспомним, как протекает этот процесс: (Два ученика у доски составляют уравнения реакций и делают выводы)

1) Cu2S + 2O2 2CuO + SO2

1) Cu2S + 2O2 2CuO + SO2

2CuO + C 2CuO + CO2

2CuO + C 2CuO + CO2

Вывод: При обжиге руды образуется оксид металла, который затем восстанавливают углем, до чистого металла.

2) CuO + CO Cu + CO2

2) CuO + CO Cu + CO2

C + CO2 2CO

C + CO2 2CO

Вывод: Восстановление можно проводить с помощью не только угля, а и других восстановителей, например, CO, Н2.

Учитель: Но многие металлы хрупкие, как же можно устранить хрупкость металлов? Этот вопрос не переставал волновать человечество с тех пор, как каменный век сдал свои полномочия эпохе меди. Еще в доисторические времена из медных самородков человек делал топоры, копья, щиты. Опыт применения чистой меди показал многие недостатки этого металла и заставил задуматься над улучшением его качества. Вот тогда на смену медному веку пришел бронзовый век. Металлы – одиночки уступили место сплавам.

II ЭТАП: ОПЕРАЦИОННО - ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЙ

Учитель: Сегодня на учебном занятии мы поговорим о сплавах меди, используемых, в том числе, и для отливки колоколов.

Мягкая медь, вступив в союз с оловом, превратилась в прочную и одновременно пластичную бронзу. Рассмотрим состав бронзового сплава:

(Использование компьютерной презентации; приложение № 1)

БРОНЗА – сплав меди (Cu) c оловом (Sn),

добавки:

· цинк (Zn);

· свинец (Pb);

· алюминий (Al);

· марганец (Mn);

· фосфор (P);

· кремний (Si).

Учитель предлагает учащимся выполнить задания:

1. Один из компонентов бронзы – это медь. Основные минералы меди – это: Халькопирит Халькозин Малахит (CuFeS2 Cu2S Cu (OH)2 * CuCO3) Рассчитайте, в каком из них содержание меди наибольшее, - в каком наименьшее. (Учащиеся работают по группам, каждая группа оформляет результаты работы на экране компьютера. Учащиеся проверяют результаты работы с помощью компьютера (приложение № 2 ), обсуждают их и делают выводы о процентном содержании меди в природном сырье.) 2. Определите объем диоксида серы (н. у.), который выделяется при обжиге 318 кг халькозина. (Учащиеся работают самостоятельно, сверяют ответы с помощью компьютера (приложение № 3), ученики, справившиеся первыми, получают оценку и выступают в роли консультантов.)

Учитель химии подводит итоги работы учащихся в данной части урока.

Ученик (выступление по географии о центрах металлургии в РФ) На территории России сформировано несколько основных баз цветной металлургии. Различия их в специализации объясняются несхожестью географии лёгких металлов (алюминиевая, титано-магниевая промышленность) и тяжёлых металлов (медная, свинцово-цинковая, оловянная, никель-кобальтовая промышленности)

Тяжёлые металлы

Производство тяжёлых цветных металлов в связи с небольшой потребностью в энергии приурочено к районам добычи сырья.

По запасам, добыче и обогащению медных руд, а также по выплавке меди ведущее место в России занимает Уральский экономический район, на территории которого выделяются Красноуральский, Кировоградский, Среднеуральский, Медногорский комбинаты. Свинцово-цинковая промышленность в целом тяготеет к районам распространения полиметаллических руд. К таким месторождениям относятся Садонское (Северный Кавказ), Салаирское (Западная Сибирь), Нерченское (Восточная Сибирь) и Дальнегорское (Дальний Восток). Центром никель-кобальтовой промышленности являются города Норильск (Восточная Сибирь) и Мончегорск (Северный экономический район), а также поселок городского типа Никель (Мурманская область). (Сопровождается показом на карте этих районов)

Лёгкие металлы

Сырьём для производства алюминия являются бокситы Северо-Западного района (Бокситогорск), Урала (город Североуральск), нефелины Кольского полуострова (Кировск) и юга Сибири (Горячегорск). Из этого алюминиевого сырья в районах добычи выделяют окись алюминия — глинозём. Получение из него металлического алюминия требует больших затрат электроэнергии. Поэтому алюминиевые заводы строят вблизи крупных электростанций, преимущественно ГЭС (Братской, Красноярской и др).

Титано - магниевая промышленность размещается преимущественно на Урале, как в районах добычи сырья (Березниковский титано-магниевый завод), так и в районах дешёвой энергии (Усть-Каменогорский титано-магниевый завод). Заключительная стадия титано-магниевой металлургии — обработка металлов и их сплавов — чаще всего размещается в районах потребления готовой продукции.

Цветные металлы. Медь, латунь и бронза. Существует много различных сплавов на основе меди, пригодных для литья, в том числе и таких изделий, как колокола.. Медь применяется в тех случаях, когда необходима высокая тепло- и электропроводность. Алюминий. Литые изделия из алюминиевых сплавов используется для производства колоколов.

III ЭТАП: ИНФОРМАЦИОННЫЙ.

Учитель: Выяснив состав бронзового сплава и сырье, для получения его основных компонентов, давайте рассмотрим область применения бронзы. Использование бронзы ознаменовало начало новой эры в истории материальной и духовной культуры человечества. Прежде всего, в бронзовом веке появились совершенно иные орудия труда, которые невозможно было изготовить из камня. Примером тому являются археологические данные об уровне развития культуры племён, проживавших в ХIII – Х в. до н. э. на землях от Урала до Енисея. Это были профессионалы – литейщики, владевшие секретами получения качественной бронзы. Они оставили поразительные по разнообразию форм бронзовые коленчатые ножи. Из бронзы постепенно стали изготовлять практически всю домашнюю утварь. Следует также отметить, что появление бронзы – необычного материала с красивым отливом и хорошо обрабатываемого явилось могучим стимулом для возникновения различных видов искусств. В музеях имеются богатейшие собрания произведений искусств бронзового века. Почетна роль многих колоколов, но какую бы весть не несли колокола, голос каждого колокола неповторим. Отлить колокол требуемого тона и нужного веса было нелегко. Чуть ли не главным условием успеха был состав сплава. Бронза для колокола должна обладать высокой твердостью, чтобы обеспечить хорошее звучание и при этом не быть хрупкой, она не должна подвергаться значительным деформациям. Поэтому секрет изготовления сплава передается мастерами из века в век. А еще бронзу называют колокольным сплавом. (Демонстрация слайдов: «Изделия из бронзы» Приложение : «Царь пушка», «Царь колокол»)

Учитель истории: Эпиграфом нашего урока мы взяли слова В. Высоцкого:

… В синем небе, колокольнями проколотом,

Медный колокол, медный колокол

То ль возрадовался, то ли осерчал …

С давних времен колокольный звон всегда много значил для нашего народа. Великой объединительной силой был колокольный звон в дни праздников, венчаний, встрече высокого и дорогого гостя. Во все колокола – встречал народ и воинов – победителей: князя Пожарского, Александра Невского, Дмитрия Донского. Нет, недаром так любят русские люди колокольный звон! Воистину в нем живет душа нашего народа. Недаром у покоренных стран и городов первым делом отнимали колокола. Русский человек всегда относился к колокольному звону благоговейно, колокольный звон призывает к молитве, заставляет хоть на мгновение забыть о повседневных заботах и вспомнить о Боге. А ещё звук колокола завораживает человека, напоминает о жизни, о вечности.

Сообщение учащегося:

3 мая 1995 года колокольный благовест разнес весть об открытии новой духовной святыни Отечества. Этот день войдет в летопись легендарного поселка Прохоровка, в историю Белгородчины и всей России. На месте крупнейшего танкового сражения, сломившего боевой хребет немецко-фашистских войск и повернувшего вспять жесточайшую из войн были открыты и освящены святейшим Патриархом Алексием II величавые символы народной памяти Храм святых апостолов Петра и Павла и памятник Победы на Прохоровском поле.

(Демонстрация слайдов. Приложение «Храм Святых апостолов Петра и Павла» )

Решающее событие Курской битвы – Прохоровское сражение – произошло 12 июля 1943 года, в день святых апостолов Петра и Павла. По канонам православной церкви храм назван их именами. Встал на ратном поле храм – символ вечной благодарности и памяти защитникам Родины. В нем горит лампада святой веры Христовой, возносится к небесам молитва об упоении, положивших души свои за веру и родную землю, звучит «Многие лета …» о здравствующих. 58 – метровый белокаменный храм напоминает зажженную свечу. Особую торжественность придает храму белый цвет - цвет чистоты и благородства душ, удостоившихся вечной жизни. В храме на беломраморных плитах высечено около 7 тысяч имен воинов, павших под Прохоровкой.

На территории военно-исторического музея в Белгороде возвышается Звонница, о которой хочется рассказать стихами Д. Маматова: (Демонстрация слайдов. Приложение « Звонница на Прохоровском поле») … В синеве стрижей резвится стая, Тронув неба нежную струну, Звонницы корона золотая Всем сияньем чествует страну… … При Звоннице мирные травы, Но сердце болит и болит, Сей колокол скорби и славы Из горя людского отлит … Звонит колокол о погибших, звонит колокол о живущих, вселяет надежду в души людей. IV ЭТАП: РЕФЛЕКСИВНО – ОЦЕНОЧНЫЙ Ученик читает стих-ние: Колокол дремавший Разбудил поля, Улыбнулась солнцу Сонная земля.

Понеслись удары К синим небесам, Звонко раздается Голос по лесам.

Скрылась за рекою

Белая луна,

Звонко побежала

Резвая волна.

Тихая долина

Отгоняет сон.

Где-то за дорогой

Замирает звон.

С. Есенин

Звучит колокольный звон.

Подводятся итоги урока. Учителя – организаторы урока благодарят учащихся за работу, выставляют оценки за работу на уроке.

Список использованных источников и литературы.

1. Аверинцев С. Византия и Русь: два типа духовности. Ст. 2 // Новый мир. - 1988. № 9. - С. 227 - 239.

2. Аверинцев С. Символика раннего Средневековья. К постановке вопроса) // Семиотика и художественное творчество. -М., 1977.-С. 308-337.

3. Баниге В. Кремль Ростова Великого XVI XVII века. -М., 1976.- 143 с.

4. Бердяев Н. Судьба России. М., 1990.

5. Бердяев Н. Философия свободы. Смысл творчества. — М., 1989.-608 с.

6. Благовещенская JI. Звуковые спектры московских колоколов // Памятники культуры. Новые открытия. М., 1977. - С. 35 - 52.

7. Большая советская энциклопедия. В 51 тт. 2 изд. - Т. 22. -М., 1953.-С. 19-21.

8. Бондаренко А. Московские колокола. XVII век. / Историческая монография. М., 1998. - 255 с.

9. Бражников М. Древнерусская теория музыки. Л., 1972. - 423 с.

10. Булгаков С. Догматические обоснования культуры / Его: Соч. в 2 тт. Т. 2. - М., 1993. - С. 637 - 643.

11. Булгаков С. Основные проблемы теории прогресса / Его: Соч. в 2 тт. Т. 2. - М., 1993. - С. 46 - 94.

12. Булгаков С. Свет Невечерний: Созерцания и умозрения. -М., 1994.-415 с.

13. Бурышкин П. Москва купеческая: Мемуары. М., 1991. - 352 с.

14. Бычков В. Русская средневековая эстетика XI XVII вв. -М., 1981.-326 с.

15. Владышевская Т. Музыка Древней Руси // Вагнер Г., Владышевская Т. Искусство Древней Руси.1. М., 1993.-С. 172-246.

16. Владышевская Т. Эстетические основы древнерусского церковного пения // Альманах «Памятники Отечества». — М., 1988. №2. -С. 154- 160. д

17. Гачев Г. Национальные образы мира. Общие вопросы. - М., 1988. -445 с.

18. Гельмгольц Г. Колокола / Его: Учение о слуховых ощущениях как физиологическая основа для теории музыки.1. СПб., 1875. С. 111-112.

19. Годин Л. Звонкий металл. // Знание сила. -1974. №10.-С. 31-34.

20. Гуляницкий Н. Колокол в древней архитектуре // Архитектурное наследство. Т. 36. М., 1988. - С. 64 - 93.

21. Гумилев Л. От Руси до России. М., 1997. - 558 с.

22. Давыдов А. О подвеске колоколов на звонницах Русского Севера XIX в. // Этносы и этнические процессы.1. М., 1993.-С. 254-261.

23. Даркевич В. Музыканты в искусстве Руси и вещий Боян // «Слово о полку Игореве» и его время. М., 1985. - С. 322 - 342.

24. Ермолин Е. Символы русской культуры. X XVIII вв. - Ярославль, 1998. - 115 с.

25. Ерохин В. К истории колоколов и колокольных звонов города Углича // Исследования и материалы по истории Угличского Верхневолжья. Вып. 3. Углич, 1993. - С. 59 - 64.

26. Знаменитые колокола России / Составитель В. Козлов. -М, 1994.-224.

27. Иванов Вяч. Лик и личины России. М., 1995. - 669 с.

28. Израилев А. Должен ли колокольный звон быть благозвучным // Ярославские епархиальные ведомости. 1882. № 2.

29. Израилев А. Ростовские колокола и звоны // Памятники древней письменности. СПб., 1884. - 28 с.

30. Искусство колокольного звона / Материалы к курсу по специальности № 21. 03 «Духовые и ударные инструменты. -М., 1990. -250 с.

31. История культуры России М., 1993. - 224 с..

32. Кнаббе В. Литейное дело // Библиотека промышленных знаний. СПб., 1901. Вып. 7, Т. VI, ч. 6. - С. 219 - 226.

33. Колокольные звоны России / Сост. В. Мартышин. -М., 1990.- 112 с.

34. Кондаков И. Введение в историю русской культуры. -М., 1997.-686 с.1. CJ

35. Коновалов И. Проблемы, возникающие при возобновлении звонов // Колокола и колокольни. М., 1994. - С. 24 - 28.

36. Корсунский Н. Благовест. Изд. 3. - Ярославль, 1887. - 50 с.

37. Костина И. Царь колокол и его создатели // Вопросы истории. -1982. № 5.-С. 180- 183.

38.Большой энциклопедический словарь изобразительного искусства. Т.3.—СПб, 2003.

39. Мишин В.В. Колокола России. Краткая иллюстрированная история.- М., 1995.

Интернет—ресурсы:

http://school.bakai.ru/?id=boona

http://www.russimaps.newmai.ru/

(http://www.pyatkov.ru).

Приложения.

Колокольня Ивана Великого и купола Успенского собора

Царь-колокол — памятник русского литейного искусства XVIII века

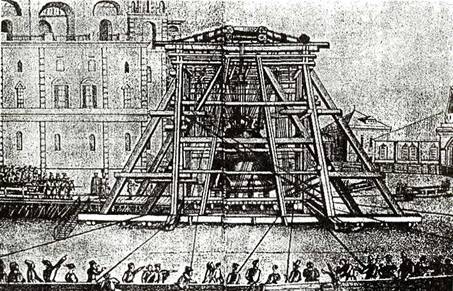

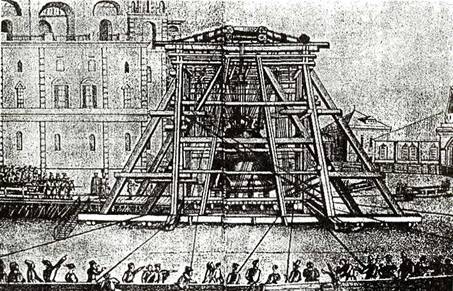

Подъем «Царь-колокола» из литейной ямы в 1836 г. [57]

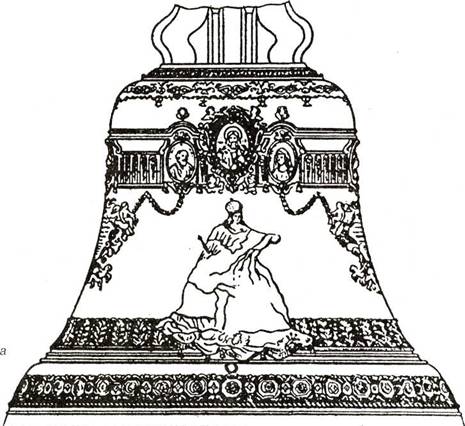

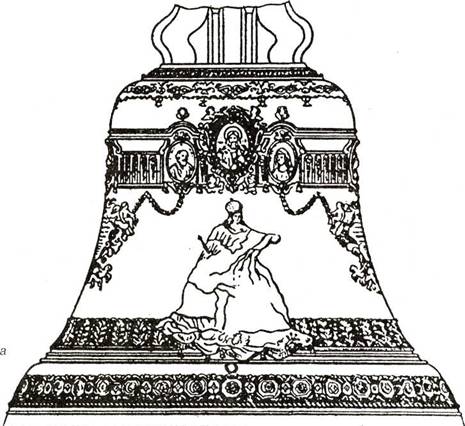

Детали барельефных украшений «Царь-колокола» [57]: а — портрет императрицы Анны Иоановны, орнамент

Колокольный завод Николая Шувалова в г. Тутаеве (Ярославская область)

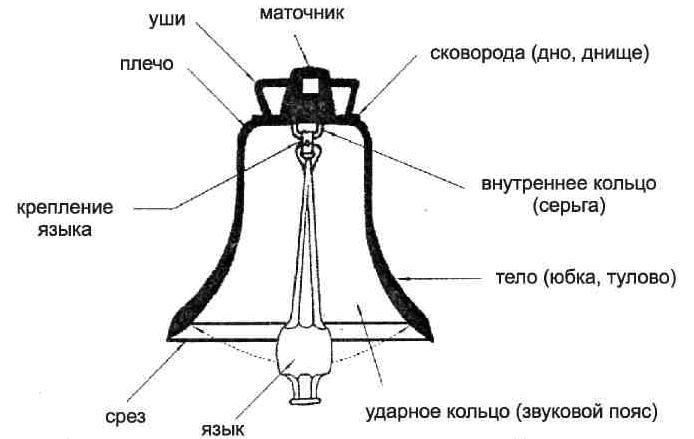

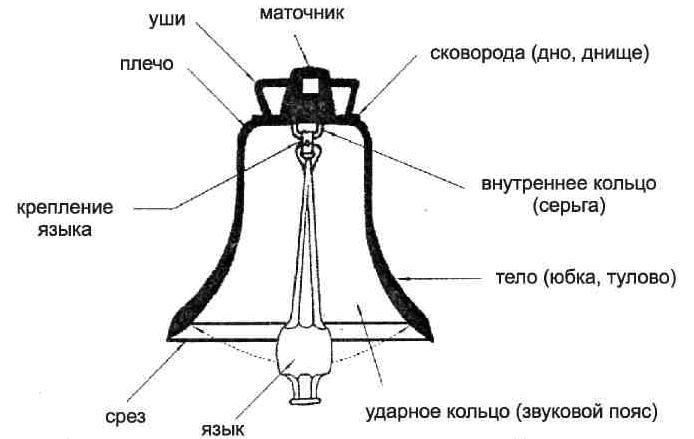

Примерный вид колокола и его основные части

Звонница на Прохоровском поле боевой славы России

По ком звонит колокол….

...

21