Конспект урока физики 9 класс Тема урока: «Реактивное движение. Ракеты. Освоение космоса»

«Человечество не останется вечно на Земле, но в погоне за светом и пространством сначала робко проникнет за пределы атмосферы, а затем завоюет все околоземное пространство...» К.Э.Циолковский

Цели урока: 1.

Образовательная: познакомиться с особенностями и характеристиками реактивного движения, историей его развития, проверить глубину усвоения материала по изученной теме, познакомить с историей развития ракетной техники, отечественной космонавтики.

2. Развивающая: развитие политехнических знаний и умений, умения пользоваться языком физики и применять знания в новой обстановке. 3.

Воспитательная: показать, что знание основ физики необходимо каждому; показать, что явления физики происходят повсюду вокруг нас; формирование познавательного интереса к физике. Оборудование: воздушные шары, модель большого сигнерова колеса, ПК, мультимедийный проектор, презентация. Ожидаемый результат: обучающиеся усвоят понятие реактивного движения, как следствия закона сохранения импульса, и научатся распознавать реактивное движение в окружающем мире; разовьют коммуникативные, творческие и поисковые навыки посредством работы в переменных малых группах; повысят свой патриотический потенциал. Межпредметные связи: информатика, математика, космонавтика, биология, история.

План урока: I. Организационный момент – 1 мин. II. Проверка домашнего задания – 8 минут. III. Изучение нового материала -25 минут . IV. Решение задач – 7 мин V. Подведение итогов урока, рефлексия – 3 мин VI. Домашнее задание, оценки. – 1 мин

Ход урока: I. Организационный момент (Слайд №1) Приветствие обучающихся. Проверка отсутствующих. - На прошлом уроке мы с вами рассматривали импульс тела, сформулировали закон сохранения импульса. И сегодня наш урок основан на глубоком понимании закона сохранения импульса, поэтому повторим материал, изученный по данной теме. (Слайд №2) II. Проверка домашнего задания. Выполнение теста по теме: «Закон сохранения импульса» (Слайд №3) III. Изучение нового материала. - Мы продолжаем знакомиться с темой «Закон сохранения импульса». Данный раздел физики имеет очень большое практическое значение. И сегодня наш урок будет посвящен изучению реактивного движения, мы познакомимся с особенностями и характеристиками реактивного движения, историей его развития, основоположниками, изучим устройство ракет. (Слайд №4) Первые упоминания о ракетах встречаются в древнекитайских летописях, в древней индийской и греческой литературе, а также в древнерусских летописях. (Слайд №5) Физический словарик

Ре… (лат. приставка

re обозначает повторное, обратное действие, противодействие)

Реактивное движение - это движение тела, возникающее в результате выброса им вещества.

Реактивное движение – движение тела, возникающее при отделении некоторой его части с определенной скоростью относительно тела (при истечении продуктов сгорания из сопла реактивного летательного аппарата). Простейшим примером реактивного движения является подъем воздушного шарика при выходе воздуха из него.

Демонстрация реактивного движения (движение воздушного шарика). - Надуваем воздушный шарик и отпускаем его. Мы наблюдаем простейшую модель реактивного движения. У меня в руках надутый воздушный шарик, но он не двигается. Почему? (воздух не выходит из шарика) - Отпустите шарики. Почему шарики начали двигаться? (из шариков выходит воздух и толкает оболочку) -Воздух движется в одну сторону, а оболочка в другую. Какой закон лежит в основе реактивного движения? (закон сохранения импульса). Демонстрация реактивного движения (движение воздушного шарика в тарелке) - Надуем детский воздушный шар, и прежде, чем перевязать отверстие ниткой, вставим в него согнутую под прямым углом трубочку для сока. В тарелку, размером меньше диаметра шара, нальём воду и опустим туда шар так, чтобы трубочка была сбоку. Воздух из шара будет выходить, и шар начнет вращаться по воде под действием реактивной силы. (Слайд №6) - На том же принципе реактивного движения основано вращение устройства, называемого сегнеровым колесом. Сегнерово колесо было изобретено в 1750 году венгерским физиком и математиком Яношом Сегнером. Оно состоит из воронки, внизу которой укреплены две горизонтальные трубки с отогнутыми в горизонтальной же плоскости концами. Эти концы открыты, и если заливать воду в воронку, она вытекает через них, и сегнерово колесо начинает вращаться. Действие сегнерова колеса основано на реакции вытекающей струи. По сути, это одна из первых реактивных гидравлических турбин. Демонстрация (Сегнерово колесо в домашних условиях) Но в те далёкие времена никто и не думал, что реактивное движение даст человеку возможность посылать корабли к Луне, Марсу, Венере, Меркурию, Юпитеру и другим планетам Солнечной системы. (Слайд №7) Примеры реактивного движения можно обнаружить и в мире животных и растений. Например, созревшие плоды "бешеного" огурца при самом легком прикосновении отскакивают от плодоножки и из образовавшегося отверстия выбрасывается фонтаном со скоростью 10 м/с горькая жидкость с семенами сами огурцы при этом отлетают в противоположном направлении (см. рис. 4). Стреляет"бешеный" огурец (иначе его называют"дамский пистолет") более чем на 12 м. (Слайд №8) Реактивное движение используют для своего перемещения и некоторые живые существа, например осьминоги, кальмары, каракатицы и другие головоногие моллюски. Движутся они благодаря тому, что всасывают, а затем с силой выталкивают из себя воду. Существует даже разновидность кальмаров, которые с помощью своих «реактивных двигателей» могут не только плавать в воде, но и на короткое время вылетать из нее, чтобы поскорее настичь добычу или спастись от врагов. (Слайд №9)

Реактивное движение – единственный вид движения, который может осуществляться без взаимодействия с окружающей средой. (Слайд №10) - Принцип реактивного движения находит широкое практическое применение в авиации и космонавтике. В космическом пространстве нет среды, с которой тело могло бы взаимодействовать и тем самым изменять направление и модуль своей скорости. Поэтому для космических полетов могут быть использованы только реактивные летательные аппараты, т.е. ракеты. (Слайд №11) - Сила тяги обеспечивается реактивной тягой струи раскаленных газов. (Слайд №12)

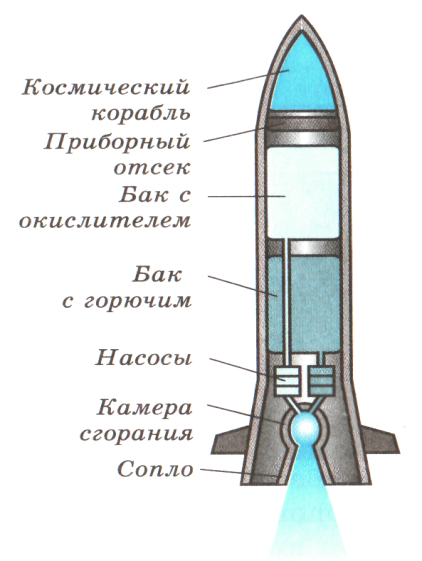

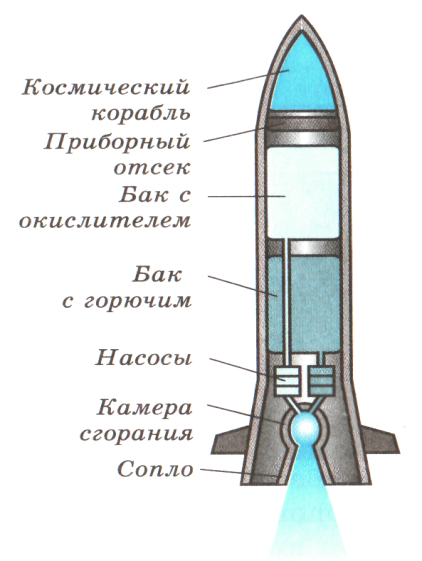

Физический словарик ракета (от нем. rakete – летательный снаряд) Рассмотрим устройство ракеты.

Схема 1.

| Назначение | Конструкция | Принцип действия |

| Для вывода в космос искусственного спутника Земли, космических кораблей, автоматических межпланетных станций, полезных грузов. |

| Топливо и окислитель с помощью насосов попадают в камеру сгорания. Топливо, сгорая, превращается в газ высокой температуры и высокого давления, который мощной струей устремляется наружу через раструб специальной формы, называемый соплом. Назначение сопла состоит в том, чтобы повысить скорость струи. |

В любой ракете, независимо от ее конструкции, всегда имеется оболочка и топливо с окислителем. На ваших схемах изображена ракета в разрезе.

Мы видим, что оболочка ракеты включает в себя полезный груз (в данном случае это космический корабль), приборный отсек и двигатель (камера сгорания, насосы и пр.).

Основную массу ракеты составляет топливо с окислителем (окислитель нужен для поддержания горения топлива, поскольку в космосе нет кислорода).

Топливо и окислитель с помощью насосов подаются в камеру сгорания. Топливо, сгорая, превращается в газ высокой температуры и высокого давления, который мощной струей устремляется наружу через раструб специальной формы, называемый соплом. Назначение сопла состоит в том, чтобы повысить скорость струи.

- С какой целью увеличивают скорость выхода струи газа?

- Дело в том, что от этой скорости зависит скорость ракеты. Это можно показать с помощью закона сохранения импульса.

Для простоты рассуждений будем пока считать, что ракета представляет собой замкнутую систему (т. е. не будем учитывать действие на нее силы земного притяжения).

Поскольку до старта импульс ракеты был равен нулю, то по закону сохранения суммарный импульс движущейся оболочки и выбрасываемого из нее газа тоже должен быть равен нулю. Отсюда следует, что импульс оболочки и направленный противоположно ему импульс струи газа должны быть равны друг другу по модулю.

Значит, чем с большей скоростью вырывается газ из сопла, тем больше будет скорость оболочки ракеты.

Помимо скорости истечения газа существуют и другие факторы, от которых зависит скорость движения ракеты.

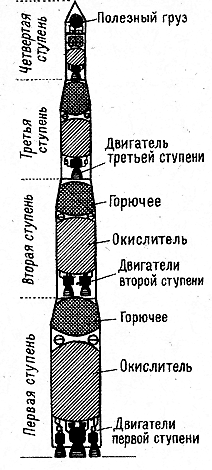

На ваших схемах представлено устройство и принцип действия одноступенчатой ракеты, где под ступенью подразумевается та часть, которая содержит баки с горючим и окислителем и двигатель.

(Слайд №13)

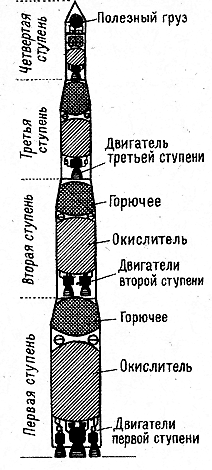

В практике космических полетов обычно используют многоступенчатые ракеты, развивающие гораздо большие скорости и предназначенные для более дальних полетов, чем одноступенчатые.

- На второй схеме показано устройство четырехступенчатой ракеты.

Схема 2. Многоступенчатая ракета

Схема 2. Многоступенчатая ракета

- После того как топливо и окислитель первой ступени будут полностью израсходованы, эта ступень автоматически отбрасывается и в действие вступает двигатель второй ступени.

(Слайд №14)

Уменьшение общей массы ракеты путем отбрасывания уже ненужной ступени позволяет сэкономить топливо и окислитель и увеличить скорость ракеты. Затем таким же образом отбрасывается вторая ступень.

Если возвращение космического корабля на Землю или его посадка на какую-либо другую планету не планируется, то третья ступень, как и две первых, используется для увеличения скорости ракеты. Если же корабль должен совершить посадку, то она используется для торможения корабля перед посадкой. При этом ракету разворачивают на 180°, чтобы сопло оказалось впереди. Тогда вырывающийся из ракеты газ сообщает ей импульс, направленный против скорости ее движения, что приводит к уменьшению скорости и дает возможность осуществить посадку.

В современных ракетах скорость вылетающего газа достигает нескольких километров в секунду (в несколько раз больше скорости пули). Чтобы при такой скорости ракета приобрела первую космическую скорость, необходимо, чтобы масса топлива была в несколько раз больше массы оболочки. Но и это было бы только в том случае, если бы весь газ из ракеты вылетал сразу. Но при этом ускорение, полученное ракетой было бы настолько большим, что возникающие перегрузки не смогли бы выдержать ни космонавты, ни приборы.

Чтобы этого не происходило, ракета должна разгоняться длительное время. При длительном разгоне газ передает импульс не только оболочке, но и тому запасу топлива, который ракета несет с собой. В результате расход топлива увеличивается в десятки раз.

Современные технологии производства ракетоносителей не могут позволить превысить скорости в 8-12 км/с. Для третьей космической скорости (16,4 км/с) необходимо, чтобы масса топлива превосходила массу оболочки носителя почти в 55 раз, что на практике реализовать невозможно.

- Рассчитаем скорость, которую может приобретать ракета. Для этого введем обозначения:

mр – масса ракеты;

mг – масса газов;

– скорость ракеты;

-

- скорость газов.

Предположим, что начальная скорость ракеты с запасом топлива равна нулю и что ракета сразу выбрасывает весь запас топлива в виде газа. Тогда, согласно закону сохранения импульса,

. Где

- импульс ракеты,

- импульс газов. Спроецируем это векторное уравнение на выбранную ось

ох, направленную вдоль скорости движения ракеты:

. Откуда следует, что скорость ракеты

. Вывод: скорость ракеты тем больше, чем больше скорость истечения газов, и чем меньше масса самой ракеты. (Слайд №15)

- Ясно, что выведенная формула справедлива только для случая мгновенного сгорания топлива. Такого быть не может, так как мгновенное сгорание - это взрыв. На практике масса топлива уменьшается постепенно, поэтому для точного расчета используют более сложные формулы.

Физическая пауза

- Прежде чем приступить к решению задач проведем физическую паузу.

Представим, что мы с вами пассажиры автобуса…

- автобус резко трогается с места – ученики должны наклониться назад.

- автобус тормозит – отклонится вперед.

- автобус поворачивает направо – наклоняются влево

- автобус поворачивает налево – наклоняются вправо.

- Какое физическое явление вы изображали?

(Инерция-явление сохранения скорости тела, когда на это тело не действуют внешние силы).

Задачи

1. От двухступенчатой ракеты массой mp=1000кг в момент достижения скорости vp=171м/с отделилась ее вторая ступень массой m1=400кг, скорость которой при этом увеличилась до v1=185м/с. Найти, с какой скоростью v2 стала двигаться первая ступень ракеты. Скорости указаны относительно наблюдателя, находящегося на земле.

2. Какую скорость относительно ракетницы приобретает ракета массой mp = 600 г, если газы массой mг = 15 г вылетают из неё со скоростью vг = 800 м/с?

3. Какую скорость Vр приобретает ракета, если масса mг мгновенно выброшенных газов составляет 0,2 mр ракеты, а их скорость Vг = 9,8 м/с.

4. Определить скорость  p ракеты, если выход газов происходит со

p ракеты, если выход газов происходит со  = 300 м/c. До взлета mp с горючим равна 600 г, а горючего – 350 г.

= 300 м/c. До взлета mp с горючим равна 600 г, а горючего – 350 г.

(Слайд №16) История развития ракетостроения

Говоря об истории развития ракет, нужно заметить, что их первые модели появились еще в Китае в X веке. Они работали на порохе и применялись лишь при фейерверках.

Затем, уже в XVIII веке, появились первые боевые ракеты с дальностью полета до 2,5 км. Особенностью всех типов ракет было то, что в них был заложен принцип реактивной тяги. Особое место в развитии ракетостроения принадлежит нашей стране. Первые русские ракеты, которые были построены под руководством К.И.Константинова в XIX веке, могли нести достаточно большой заряд на 4-5 км. Ближе к первой мировой войне, развитие боевых ракет было почти прекращено.

(Слайд №17) Николай Иванович Кибальчич - русский революционер-народоволец. В 1881 году на стене тюремной камеры Петропавловской крепости был делан чертеж реактивного движения. За 10 дней до казни предложил проект ракеты с пороховым двигателем. Уроженец Черниговской губернии, сын священника, сидя в тюрьме по политическим мотивам за причастность к убийству царя Александра II, незадолго до казни закончил проект проникновения человека во Вселенную. (Слайд №18)

Попытку вернуть развитие ракетостроения предпринял К.Э.Циолковский. Он не только смог теоретически обосновать возможность космических полетов, но и рассчитать отдельные параметры ракетоносителя. Пожалуй, именно он и является родоначальником практического современного ракетостроения в нашей стране.

(Слайд №19)

Прорыв в создании новых образцов космической техники принадлежит группе ученых нашей страны, которые в начале 30-х годов XX века создали коллектив ГИРД (группа по изучению реактивного движения), среди которых был и С.П.Королев. Именно тогда ученые поняли, что самыми перспективными являются жидкостные ракетные двигатели. Чтобы горючее горело на больших высотах, где мало кислорода, ракета снабжалась баками с окислителем.

(Слайд №20)

4 октября 1957 г. - в 22 часа 28 минут московского времени с космодрома Байконур в СССР принял старт первый в мире искусственный спутник Земли (ИСЗ). При поперечнике в 580 мм масса первого спутника составляла 83,6 кг. Он просуществовал 92 дня.

(Слайд №21) – НА СЛАЙДЕ. (Слайд №22)

А 12 апреля 1962 года со словами «поехали», в космос отправился русский человек. И космос покорился ему. В одно мгновенье после старта Ю.А. Гагарин стал героем и примером для всего русского народа. В космос полетел русский космонавт, величие нашей страны не знало границ.

Современные ракетоносители обладают такой мощностью, что могут выводить на орбиту до 150 т полезного груза. Именно в нашей стране построен самый мощный носитель «Протон-3» НПО «Энергия».

(Слайд №23)

Человечество смогло построить космические корабли, которые изучают планеты Солнечной системы. Правда, для покорения космического пространства нужны уже принципиально новые конструкции ракет. Они должны иметь значительно большие скорости, чем первая, вторая и третья космические скорости. Только в этом случае можно заглянуть за пределы Солнечной системы. Следовательно, нужно создавать новые аппараты, скорость которых будет десятки тысяч километров в секунду.

- Ребята, ближайшее космическое пространство покорено и исследовано, надо попасть за пределы солнечной системы в другие галактики, дело за вами для этого нужно немного, сконструировать двигатель гравитон или фотон, которые будут двигаться со скоростью света. Существует много проектов по созданию фотонных, гравитационных двигателей, которые позволят разгонять корабли до околосветовых скоростей. Но это - дело будущего.

- Перечислить все достижения отечественной космонавтики на этом уроке, конечно же, невозможно. Но даже того, о чём мы сегодня упомянули на уроке, думаю, достаточно, чтобы испытать гордость за наших учёных, конструкторов, космонавтов, за нашу Родину. (Слайд № 24)

Первый в мире космический полет, первый в мире космонавт, первый в мире выход в открытый космос, первое в мире "прикосновение" к другим небесным объектам и многое другое первое в мире в деле практического освоения космоса принадлежит нашей Родине.

- Сегодня мы изучили реактивное движение. Узнали о достижениях России в космосе. Применили новые знания для решения количественных задач и объяснения некоторых фактов из жизни растений и животных, окунулись в историю появления первых ракет.

(Слайд № 25)

V. Подведение итогов урока, рефлексия

- Какое движение называют реактивным?

(Реактивное движение - это движение тела, возникающее в результате выброса им вещества. Реактивное движение – движение тела, возникающее при отделении некоторой его части с определенной скоростью относительно тела (при истечении продуктов сгорания из сопла реактивного летательного аппарата). - На каком законе основано реактивное движение?

(закона сохранения импульса)

- Каково назначение ракет?

(Для вывода в космос искусственного спутника Земли, космических кораблей, автоматических межпланетных станций, полезных грузов).

- Перечислите основные части любой космической ракеты.

(Космический корабль, приборный отсек, бак с окислителем, бак с горючим, насосы, камера сгорания, сопло)

- Каков принцип действия ракеты?

(Топливо и окислитель с помощью насосов попадают в камеру сгорания. Топливо, сгорая, превращается в газ высокой температуры и высокого давления, который мощной струей устремляется наружу через раструб специальной формы, называемый соплом. Назначение сопла состоит в том, чтобы повысить скорость струи).

- От чего зависит скорость оболочки ракеты?

(чем с большей скоростью вырывается газ из сопла, тем больше будет скорость оболочки ракеты)

(Слайд № 26)

Сегодня на уроке мы ввели понятие реактивного движения, познакомились с практическим использованием закона сохранения импульса на примере движения ракеты, рассмотрели ее устройство,

VI. Домашнее задание, оценки.

(Слайд № 27)

| Что знал? | Что узнал? | С чем не согласен? | Что не понятно? |

(Слайд № 28)

- Учить конспект;

- § 22;

- Дополнительно: творческое домашнее задание (на выбор): составить кроссворд, используя ключевое слово «ракета».

(Слайд № 29)

И закончить урок я хочу словами Ю.А. Гагарина: «Облетев Землю в корабле-спутнике, я увидел, как прекрасна наша планета. Люди, будем хранить и приумножать эту красоту, а не разрушать её!»

Схема 2. Многоступенчатая ракета

Схема 2. Многоступенчатая ракета – скорость ракеты;

– скорость ракеты;  - скорость газов.

- скорость газов.  Предположим, что начальная скорость ракеты с запасом топлива равна нулю и что ракета сразу выбрасывает весь запас топлива в виде газа. Тогда, согласно закону сохранения импульса,

Предположим, что начальная скорость ракеты с запасом топлива равна нулю и что ракета сразу выбрасывает весь запас топлива в виде газа. Тогда, согласно закону сохранения импульса,  . Где

. Где  - импульс ракеты,

- импульс ракеты,  - импульс газов. Спроецируем это векторное уравнение на выбранную ось ох, направленную вдоль скорости движения ракеты:

- импульс газов. Спроецируем это векторное уравнение на выбранную ось ох, направленную вдоль скорости движения ракеты:  . Откуда следует, что скорость ракеты

. Откуда следует, что скорость ракеты  . Вывод: скорость ракеты тем больше, чем больше скорость истечения газов, и чем меньше масса самой ракеты. (Слайд №15)

. Вывод: скорость ракеты тем больше, чем больше скорость истечения газов, и чем меньше масса самой ракеты. (Слайд №15)