МДК 02.04. Практикум по художественной обработке материалов

№ урока по КТП: 1.

Тема: Организация работы. Материально-технические средства, используемые в продуктивной и изобразительной деятельности. Последовательность изображения предмета. Линейная перспектива.

Количество часов: 2.

Основная литература:

От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 368 с.

Казакова, Т.Г. Изобразительная деятельность и художественное развитие дошкольников / Т.Г. Казакова. – М.: Педагогика, 2015. – 109 с.

План лекции:

Виды и жанры изобразительного искусства.

Организация работы. Материально-технические средства, используемые в продуктивной и изобразительной деятельности.

Последовательность изображения предмета.

Объемные формы. Линейная перспектива, особенности ее передачи в рисунке. Графическое изображение трехмерного пространства.

Градации светотени.

Виды и жанры изобразительного искусства.

Искусство – это творческое отражение, воспроизведение действительности в художественных образах. Искусство существует и развивается как система взаимосвязанных между собой видов, многообразие которых обусловлено многогранностью самого реального мира, отображаемого в процессе художественного творчества.

Изобразительное искусство (искусство запечатления образов) – раздел пластических искусств, вид художественного творчества. Понятие объединяет различные виды живописи, графики и скульптуры.

Изобразительные искусства классифицируют по объектам приложения творческих усилий, используемым художественным и техническим средствам и исторически сложившимся концепциям творчества.

Основными видами являются:

архитектура – искусство создавать здания, сооружения, комплекс сооружений;

графика – работа, выполненная линиями, штрихами, на плоскости без красок;

декоративно-прикладное искусство – искусство украшать;

живопись – работа, выполненная в цвете, красками, на плоскости;

скульптура – работа, выполненная в объеме путем высекания, лепки, отливки;

фотоискусство – искусство создания художественной фотографии, т.е фотографии, отражающей творческое видение фотографа как художника.

До XIX века тремя главными видами считались: архитектура (зодчество), живопись (писать живо), скульптура (высекание). Затем появился еще один вид искусства – графика (рисунок).

К жанрам изобразительного искусства относятся:

анималистический – изображение животных;

батальный – изображение военных действий;

бытовой – изображение жизни людей;

исторический – изображение исторических событий;

натюрморт – изображение предметов: цветов, дичи, утвари;

пейзаж – изображение природы (морской, деревенский, архитектурный, городской, по временам года);

портрет – изображение человека;

сказочно-былинный – изображение сказочных героев.

Организация работы. Материально-технические средства, используемые в продуктивной и изобразительной деятельности.

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-творческих способностей детей в различных видах художественной деятельности, формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание художественного вкуса.

К продуктивным видам детской деятельности относятся конструирование, рисование, лепка, аппликация и создание разного рода поделок, макетов из природного и бросового материала. Все эти виды детской активности играют важную роль в развитии ребенка-дошкольника.

По мнению педагогов и психологов, уровень овладения ребенком видами продуктивной деятельности является показателем высокого уровня его общего развития и подготовки к обучению в школе. Однако, эффективность этой работы во многом зависит от материалов и оборудования, которые имеются в распоряжении воспитателя и которыми пользуются дети. Поэтому, одной из основных задач, стоящих перед педагогами, является научно обоснованный подбор материалов и оборудования с учетом основных задач развития детей каждого возраста.

Материально-техническая база ДОУ должна создавать необходимые условия для всестороннего развития воспитанников. Развивающая предметно-пространственная среда несет в себе огромные возможности педагогического воздействия на ребенка – она воспитывает и развивает его.

К структурным компонентам среды для организации продуктивных видов деятельности относятся групповые помещения со специально оборудованным творческим центром или изобразительным уголком, материалами для конструирования; изостудия или мастерская; выставки детских работ (в группах и других помещениях ДОО) и др. В группе ДОО должно быть место («рабочая зона») для организации образовательной деятельности.

Оборудование для рисования.

В изобразительной деятельности дошкольников применяются гуашь, акварель, сангина, пастель, графитные и цветные карандаши, фломастеры, угольные карандаши и др. В изобразительной деятельности дошкольников используются беличьи, колонковые и синтетические кисти.

Для организации изобразительной деятельности детям в равной мере необходимы и другие материалы: салфетки из ткани, хорошо впитывающие воду, сложенные вдвое для осушения кисти после промывания, емкости для промывания кисти от краски (0,5 л), подставки для кистей, палитры и пр.

Оборудование для лепки.

В качестве материала для лепки во всех возрастных группах детского сада традиционно используется пластилин, а также недавно появившиеся в продаже материалы, такие как полимерная глина, шариковый пластилин, масса для лепки, глина для лепки и др.

Во всех возрастных группах в качестве материала для лепки применяется соленое тесто, мягкость которого можно регулировать самостоятельно. К оборудованию для лепки также относятся каркасы, стеки, доски или поворотные станки и др.

Материалы для аппликации.

Для организации работы по аппликации в младшей группе в большей части используются готовые формы для выкладывания и наклеивания, клей ПВА, щетинные кисти для работы с клеем, розетки и пластины для намазывания форм клеем. Начиная со средней группы, детей учат работать ножницами с тупыми концами. Кроме того, значительно разнообразнее становятся сорта, цвета и форма бумаги: матовая и глянцевая, альбомная и для офисной техники «Снегурочка». В старшем дошкольном возрасте детям дают фактурную, с неровно окрашенной поверхностью бумагу, что позволяет добиться цветовой выразительности в аппликации.

Материалы для конструирования.

Начиная с младшего дошкольного возраста, с детьми ведется образовательная деятельность по развитию конструктивных способностей, включающая умение создавать различные постройки из строительного материала, сочетая геометрические фигуры по форме, цвету, расположению на плоскости; дети познают конструктивные свойства деталей, учатся украшать постройки разными игрушками, использовать конструкции в сюжетных играх.

Материалы для художественно-ручного труда.

В качестве материалов в группе должны быть представлены образцы, на основе которых дети могут изучать свойства того или материала, образцы выполнения работы, технологические карты как алгоритм для выполнения детьми конструктивных заданий.

Для организации художественно-ручного труда могут использоваться разнообразные виды бумаги (тонкая, плотная, папирусная), картон, природный материал (шишки, желуди, перья птиц, ракушки и т.п.), а также разнообразные предметы для работы с тканью, такие как лоскуты, выкройки одежды, обрезки лент, кружев, пуговицы и др.

Процесс создания рисунка.

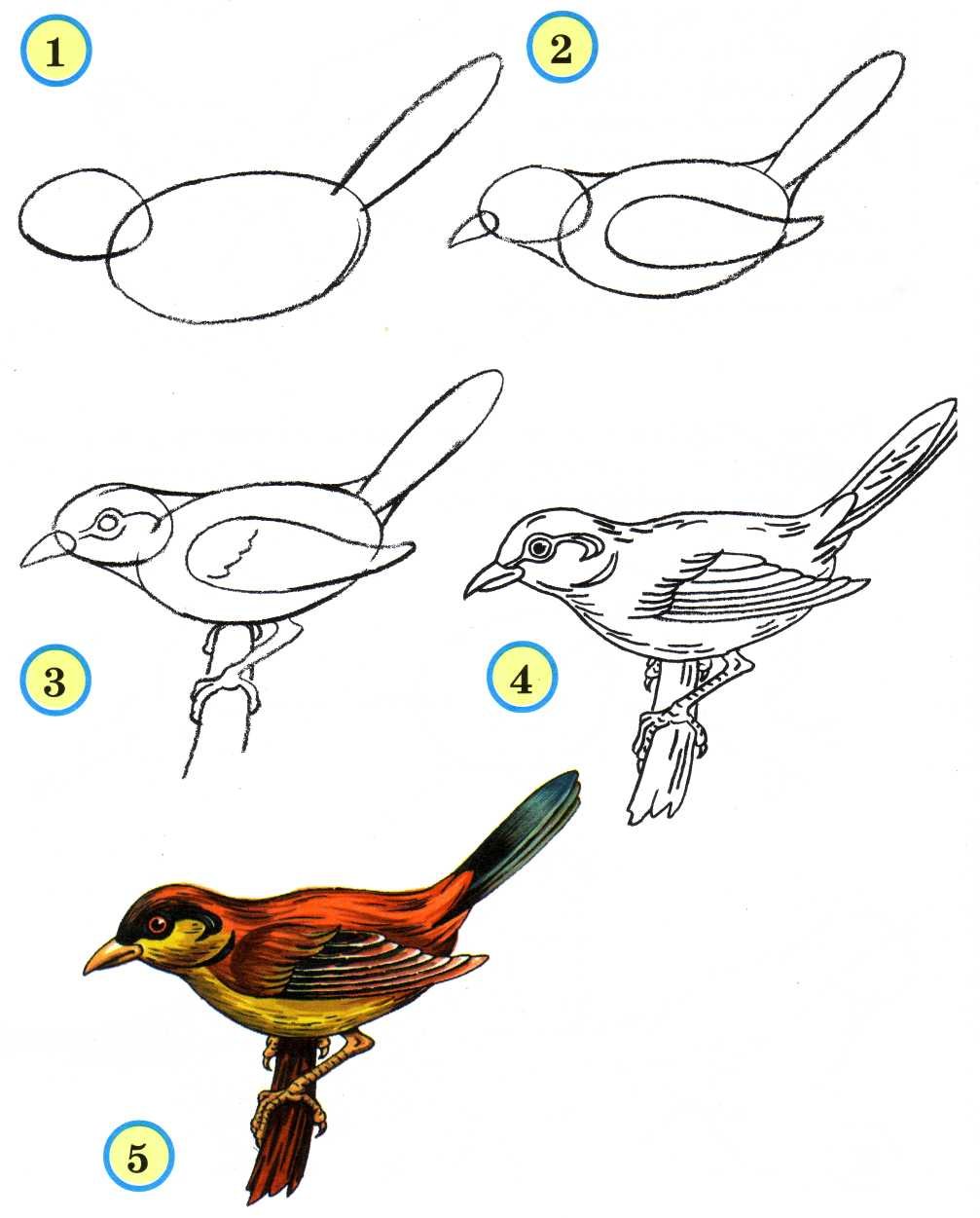

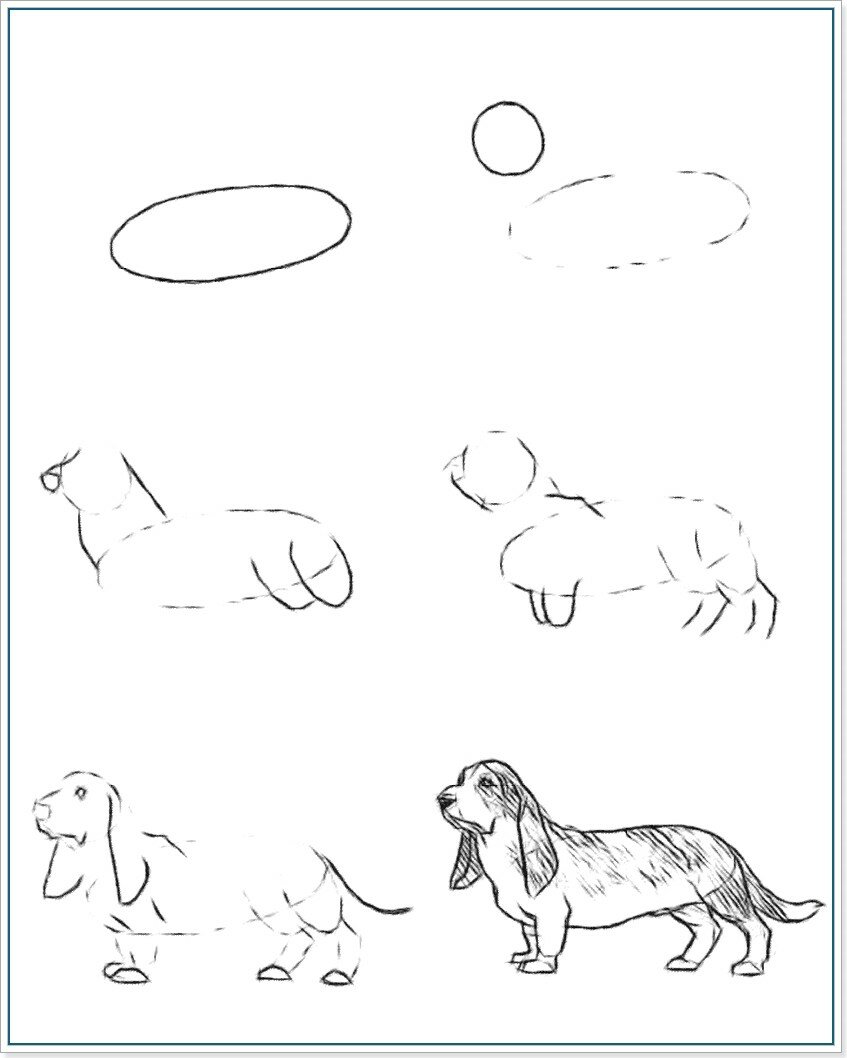

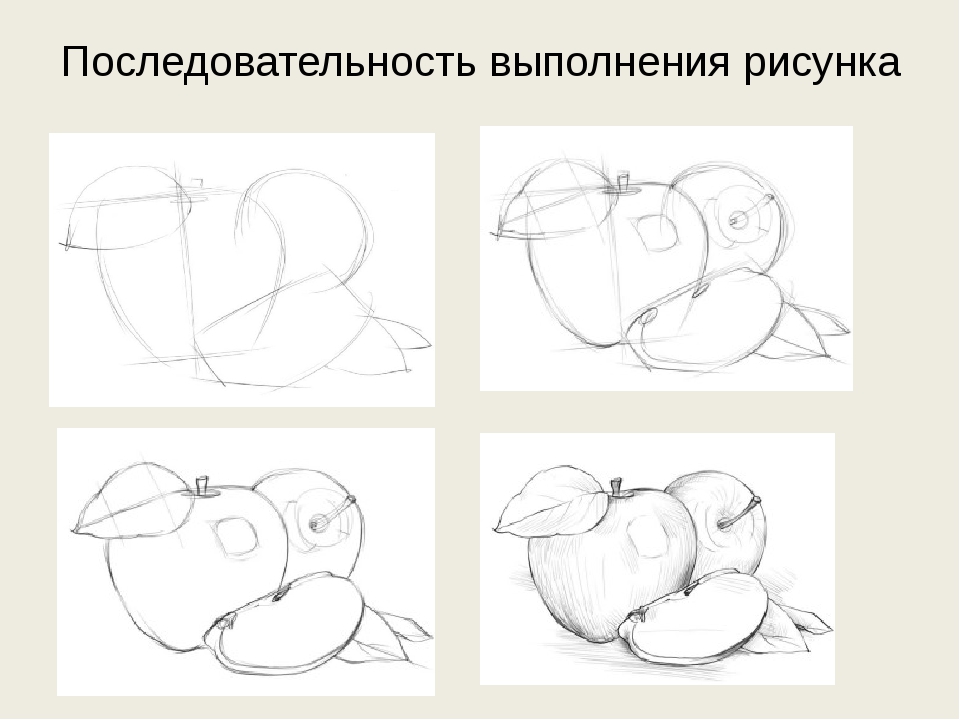

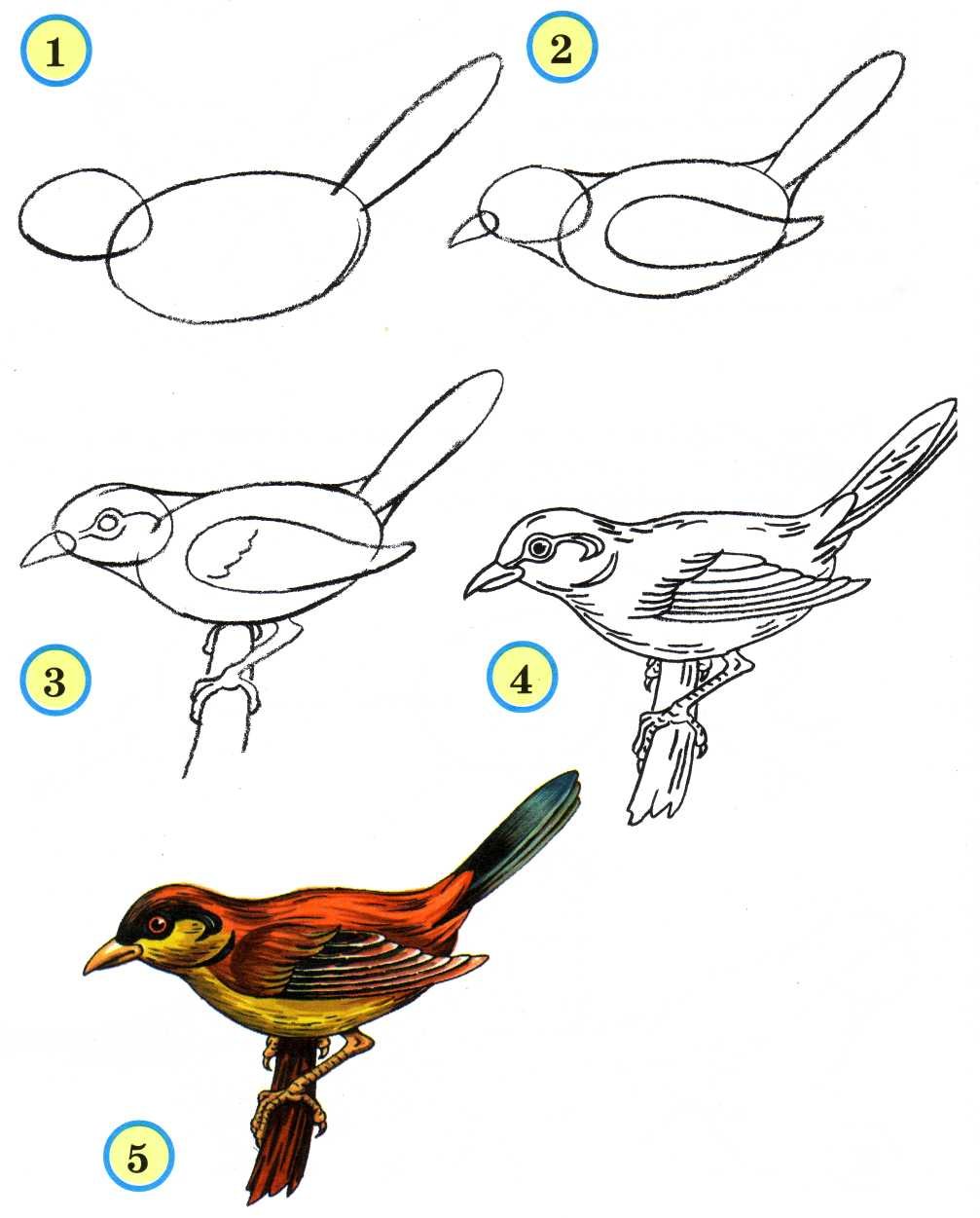

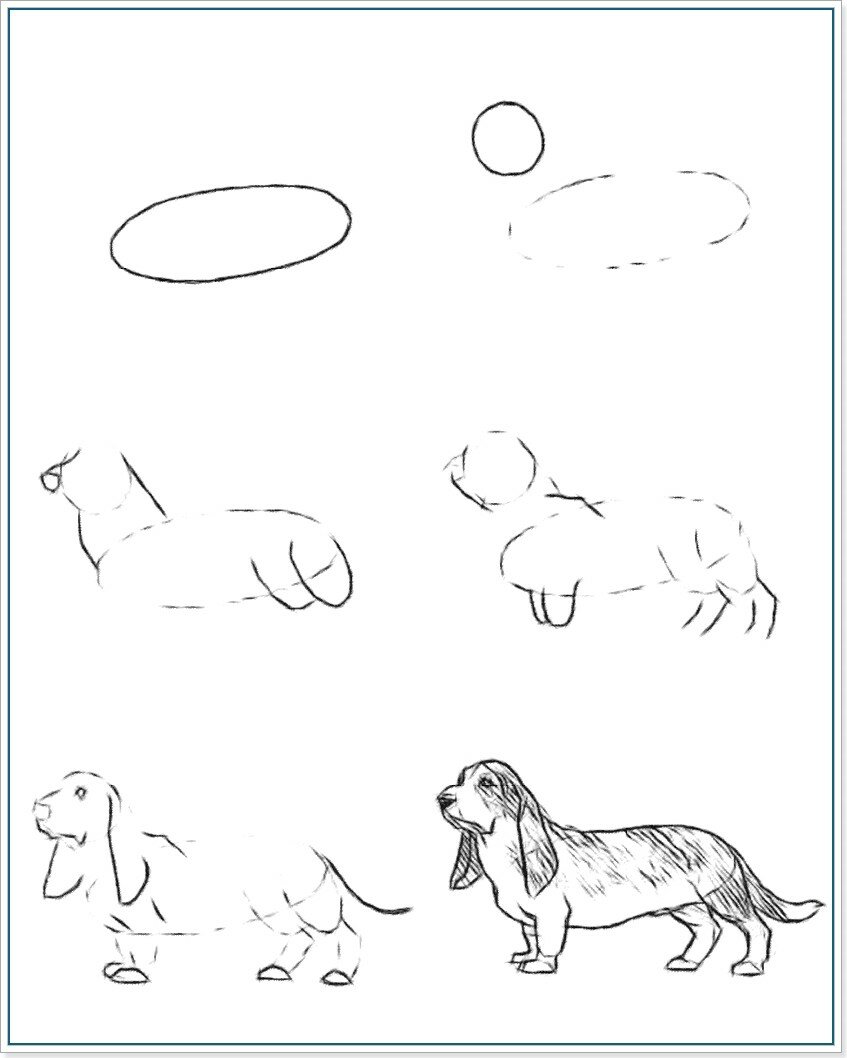

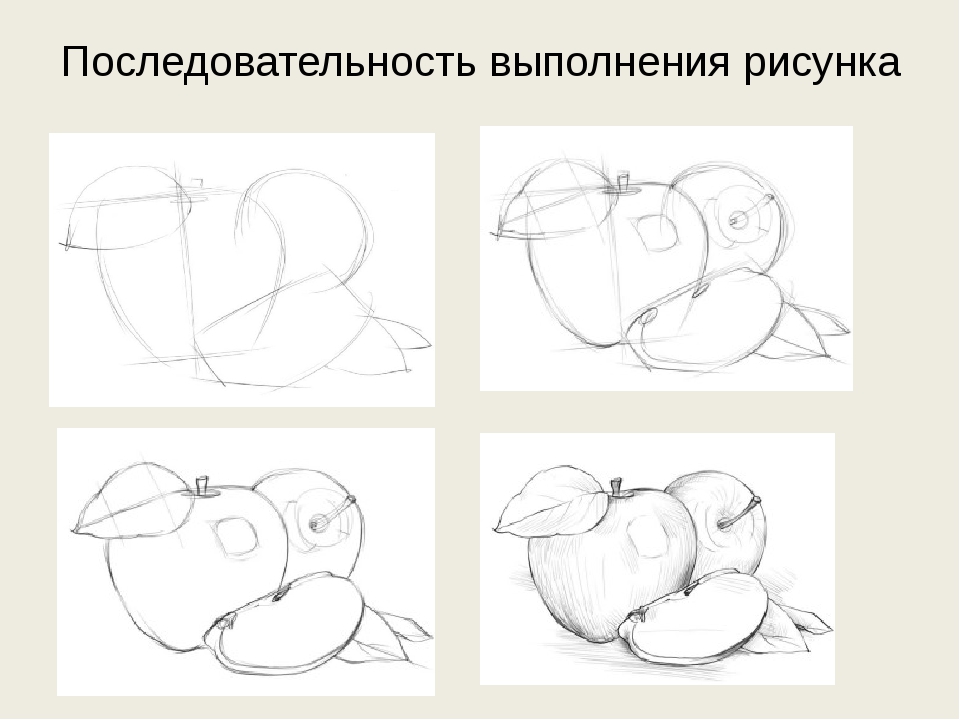

Процесс изображения предметов состоит из четырех этапов: схематизации, типизации, индивидуализации и обобщения.

Схематизация

На первом этапе изображения намечают предметную форму в упрощенном виде, немногими линиями и абстрактными обобщенными фигурами. Такой рисунок представляет собой схему, мало понятную непосвященному, но необходимую для рисующего, так как создавая ее, он начинает строить композицию, намечает основные пропорции и части предмета, их положение и движение всей массы формы. Эта схематизация предполагает детальное изучение предмета и является предпосылкой правильного решения задач следующего этапа изображения.

Изучение предмета всегда начинают с постановки и выяснения вопросов конструкции: что это такое? Зачем этот предмет нужен? Из каких частей он состоит? Зачем нужны эти части? Что они несут? Как соединяются друг с другом?

Для изображения конструктивных особенностей предмета выявляют его положение; основные размеры; направление движения формы; место на листе бумаги, которое займет предмет; величину рисунка. Последовательное выяснение этих вопросов помогает решению композиционной задачи рисунка.

Изображение конструктивных элементов и пространственной формы требует выделения основных несущих и несомых частей предмета, а также наблюдения контуров, ограничивающих эти части: какой линией или фигурой можно изобразить основные части? Как расположить эту фигуру на листе относительно его горизонтальных и вертикальных краев? Каково направление контуров основных частей предмета? Какими линиями надо изображать верхние (нижние, левые и правые) части контура?

Типизация

Типизация представляет собой второй этап рисования, позволяющий обогатить схематическое изображение более конкретными признаками, которые выявляют типичные особенности данного предмета, свойственные целой группе родственных предметов.

Для выделения типичных признаков предмета внимательно рассматривают его основные конструктивные части, определяют их размеры, характер контуров и их соединений друг с другом.

Индивидуализация

Каждый предмет обладает наряду с типичными индивидуальными признаками и определенными качествами. Они закладываются природой и человеком, создающим предмет или пользующимся им. Эти признаки, придавая неповторимое своеобразие данному предмету, способны не только отличить его от других, но и поведать о его происхождении, какое отношение имели люди к этой вещи, а также кто эти люди.

Основной задачей рисующего на третьем этапе изображения - индивидуализации - будет выявление тех вспомогательных частей и признаков, которые отличают данный предмет от других и способны выразить определенную человеческую сущность.

Внимательное изучение модели помогает выявить: есть ли второстепенные части у модели? Как они называются? Зачем нужны? Где находятся? Каковы их положения и размеры? Какими линиями их можно изобразить?

Когда линейный рисунок закончен, стирают все вспомогательные линии и штрихи и переходят к передаче светлоты, фактуры, освещенности и, если надо, цвета.

Индивидуализация - чрезвычайно важный этап в рисовании. Если не изображать те, казалось бы, незначительные, второстепенные элементы и признаки, которые рисуют на третьем этапе, то изображение было бы сухим, неинтересным, неполным и не затронуло бы ничьих чувств. Индивидуализация же обогащает рисунок не только принципиально важными для этого предмета данными, но и теми черточками, за которыми видна ежедневная будничная жизнь человека, его характер и жизненная среда.

Обобщение

Объект изображения требует анализа, то есть мысленного дробления предмета на составляющие его части, отрыва одного признака или свойства от других. Целостное изображение натуры достигается при умении одновременно видеть части и предмет в их нерасторжимом единстве. Такое цельное видение позволяет обобщить детально разработанную, часто дробную и несогласованную в частях форму, то есть подчинить части и второстепенное главному, установить пропорциональные отношения между одноименными признаками, существующими в натуре. Четвертый этап последовательного изображения предмета завершается обобщением того, что было сделано в предшествующий период. Для этого рисующий садится прямо, ставит фронтально на вытянутую руку рисунок и сравнивает нарисованное с моделью, стараясь не видеть отдельных деталей в натуре и в ее изображении. Если в процессе сравнения возникает ощущение дробности рисунка, значит, нарушены существенные связи между целым и деталями.

Рис. Последовательность изображения предметов

Рис. Последовательность изображения предметов

Объемные формы. Линейная перспектива, особенности ее передачи в рисунке.

Перспектива. Формы окружающих нас предметов и их величины зрительно изменяются в зависимости от положения в пространстве и расстояния от зрителя. Эти изменения форм и величин происходят по определенным законам, которые изложены в системе линейной перспективы.

Линейная перспектива – точная наука, которая учит изображать на плоскости предметы окружающей действительности так, чтобы создавалось впечатление такое, как в натуре. В переводе с латинского перспектива означает ясно вижу.

Однако при работе с натуры художники не делают точных расчетов, а больше полагаются на свой глазомер, то есть используют наблюдательную перспективу.

художественном опыте переживание пространства играет важную роль. Знание законов перспективы помогает создавать реалистические изображения, однако в творчестве важно, чтобы теория не заслоняла чувства, переживания и образы.

Перед художниками всегда стояла очень трудная задача – изобразить на двухмерной плоскости рисунка или картины трехмерное пространство.

Линия горизонта. Слово «горизонт» всем, конечно, знакомо. Все мы этим словом называем линию, отделяющую видимое небо от видимой земли. Условно можно считать, что перспективный горизонт и знакомый нам горизонт географический в нашем зрении совпадают.

Если мы вообразим бесконечно большую плоскость, горизонтальную и находящуюся на высоте зрачков наших глаз, нетрудно представить себе, что вся эта плоскость будет нам видна в виде бесконечной линии.

Плоскость, горизонтальная, бесконечная, находящаяся на высоте глаз наблюдателя и видимая в виде прямой горизонтальной линии, называется в перспективе горизонтом.

Все предметы, находящиеся ниже этой плоскости, ниже горизонта, мы видим сверху; все предметы, находящиеся выше горизонта, - видим снизу. У всякой горизонтальной плоскости, находящейся ниже горизонта, мы видим верхнюю поверхность; у плоскости, находящейся выше горизонта, мы видим нижнюю поверхность (см. рис. 1).

Рис.1. Линия горизонта Рис. 2. Линия горизонта и картинная плоскость

Все горизонтальные линии, находящиеся ниже перспективного горизонта, то есть видимые сверху, при удалении как бы поднимаются и приближаются к нему, но никогда его не пересекают. Все линии, расположенные выше горизонта, удаляясь, кажутся опускающимися и приближающимися к нему. Они не пересекают его.

Если вы сядете на землю, то перспективный горизонт опустится вместе с вами, при подъеме в гору он поднимается (рис. 1).

Понятно, что горизонт, находящийся всегда на высоте глаз, пересекает все предметы перед рисующим на той же высоте (см. рис. 2).

Уровень линии горизонта на картинной плоскости определяется высотой точки зрения.

Точка зрения – есть условное расположение взгляда художника относительно изображаемого объекта.

Рис. 2. Перспектива. Вид дороги.

Очень трудно понять эту самую «точку зрения», потому что она – великая условность искусства (см. рис. 2).

Только в процессе практического знания можно наглядно представить это понятие. Здесь полезно вспомнить о тех простых моделях известного русского художника-педагога А. Сапожникова. Например, уменьшение предметов, видимых в перспективе, доказывается наблюдением трех одинаковых проволочных рамок, укрепленных на дощечке одна за другой. Посмотрели мы на них в специальный глазок («точку зрения») одним глазом и видим: первая рамка – самая большая, а третья – самая маленькая. Перевернули рамки – и все стало наоборот.

Существуют правила линейной перспективы. При выполнении работы нужно учитывать их и уметь ими пользоваться.

Все предметы по мере их удаления от зрителя уменьшаются в его восприятии. То, что ближе к нам, то кажется выше, шире, больше, то, что дальше, – ниже, уже, меньше.

Параллельные между собой горизонтальные и вертикальные линии, удаляющиеся от нас, кажутся сближающимися между собой и уменьшающимися, а на линии горизонта они превращаются в точку, называемую точкой схода.

Все горизонтальные направления (грани предметов, шпалы и т. д.), параллельные картинной плоскости, сохраняют на рисунке горизонтальное направление.

Все вертикальные направления (углы домов, столбы, деревья и т. д.), параллельные картинной плоскости, на рисунке остаются вертикальными.

Если прямоугольный предмет находится под углом к картинной плоскости, то на рисунке получаем две точки схода. В таком случае мы называем перспективу угловой.

Если прямоугольный предмет расположен фронтально к картинной плоскости, то на рисунке такой предмет будет иметь одну точку схода. В таком случае мы называем перспективу фронтальной.

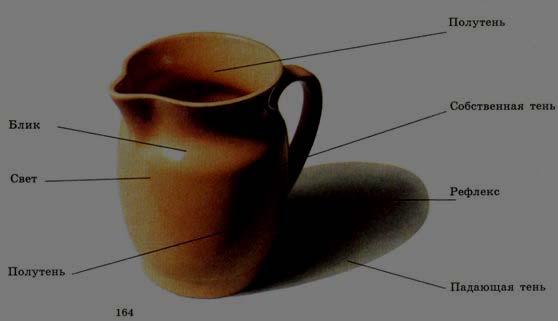

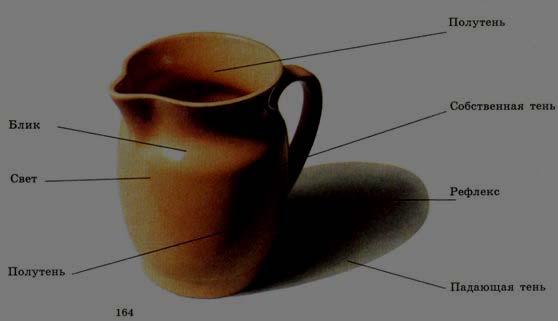

Светотень. Основные понятия.

Освещенность предметов зависит от угла, под которым лучи света падают на объект. Если они освещают поверхность под прямым углом, то образуется самое светлое место на предмете, условно мы называем его свет. Где лучи лишь скользят, образуется полутень. В тех местах, куда свет не проникает, – тень. На блестящих поверхностях отражается источник света и образуется самое яркое место – блик. А в тенях виден отсвет от освещенных плоскостей, находящихся рядом – рефлекс (см. рис.).

Рис. Светотень на кувшине

Тень на самом предмете называется собственная, а тень, которую он отбрасывает – падающая.

Источник света в этом случае у нас находится слева. Кувшин окрашен одним цветом. Темнее всего тень, немного светлее рефлекс, еще светлее полутон и особенно свет. Самое светлое место – блик.

Художники до настоящего времени используют правила передачи светотени, открытые в средние века, но работают над их совершенствованием и развитием.

Вы можете увидеть естественное освещение (природное) солнца и луны и искусственное освещение (созданное человеком) от свечи, лампы, прожектора и др.