Содержание

ВВЕДЕНИЕ..……………………………………………………………………......3

Глава 1. Теоретический анализ проблемы готовности к обучению грамоте………………………………………………………………………….....8

1.1 Приемы обследования особенности детей с общим недоразвитием речи дошкольного возраста….………………………………………………...……....8

1.2 Анализ готовности к обучению грамоте детей с общим недоразвитием речи дошкольного возраста…………………….………….……………………13

Выводы по I главе………………………..….………...….………………….….14

Глава 2. Изучение готовности к обучению грамоте детей с общим недоразвитием речи……………………………………………………………...25

2.1 Цель, задача исследования……..……………………………………...…....25

2.2 Анализ результатов изучения.…………………………….…………..…....37

Выводы по II главе……………………………………………………..……....26

ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………..….….41

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ…………………………..……………………..….…43

ПРИЛОЖЕНИЕ

Введение

Актуальность исследования. Овладение грамотой - это усвоение определенной системы знаний, где выделяются основополагающие средства языка. В настоящее время проблема подготовки детей к oбучению грамотой является особо актуальной, так как в последнее десятилетие возрастает число детей с отклонениями в развитии, в том числе и речевом, а необходимость поиска эффективных путей преодоления нарушений ни у кого не вызывает сомнения.

Готовность к овладению грамотой обусловлена развитием организма, физическим способностям ребенка, его нервной системой, степенью зрелости личности, развитием восприятия, внимания, памяти, мышления. В каких условиях живет ребенок, усвоение им опыта в ходе общения со взрослыми и сверстниками оказывают большое влияние по формированию готовности к овладению грамотой.

Неготовность ребенка к обучению может проявляться в скудной выраженности разных интересов; не справятся со своим поведением; нет саморегуляции и контроля; замедленная скорость приема и переработки сенсорной информации; расстройство центральной нервной системы; сбой в восприятии, внимании, памяти.

Письмо и чтение служат основными навыками, на которых практически строится все дальнейшее обучение, а значит, ребенок, не усвоивший эти навыки в свое время и качественно, наверняка будет не успевать в учебе и не только по предмету «русский язык». От того, насколько хорошо ученик усвоит чтение и письмо, зависит успешность его будущего обучения, так как именно нарушения чтения и письма становятся главными причинами отставания в учебе младших школьников.

Проблема готовности к овладению грамотой имеет теоретическое, практическое и социальное значение, это подчеркивает ее актуальность. Проблема порождена значительным числом детей с общим недоразвитием речи, у которых не сформирована готовность к обучению грамоте, и недостаток методических средств для коррекционной работы.

Темой нашего исследования стало формирование готовности к обучению грамоте детей с ОНР.

Предмет исследования –исследование готовности к обучению грамоте детей дошкольного возраста с ОНР (III уровень).

Цель исследования – Изучить готовность к обучению грамоте детей с общим недоразвитием речи (III уровень) .

Объект исследования – Состояние развития речи детей с общим недоразвитием речи.

Гипотеза исследования - у детей с общим недоразвитием речи выявляются особенности при готовности к овладению грамотой. Это проявляется ограниченной сформированностью речевой, интеллектуальной, волевой, эмоциональной, умственной готовности к школе. Использование специальных коррекционных приемов повышает уровень сформированности к овладению грамотой.

В соответствии с выдвинутой целью исследования были определены следующие задачи:

исследовать и изучить научную литературу по теме обучение грамоте детей с общим недоразвитием речи.

выявить степень сформированности готовности к обучению грамоте детей с общим недоразвитием речи.

Для решения поставленных нами задач применялись следующие методы исследования:

изучение и анализ анамнестических данных.

наблюдение за детьми на занятиях.

анализ продуктов детской деятельности.

обработка полученных результатов исследования.

Теоретико-методологическая база исследования:

Эффективность в обучении грамоте, по мнению Л.С. Выготского, можно достигнуть при максимальном учете возрастных особенностей и возможностей ребенка: состояния его готовности к овладению грамотой, который включает состояние развития графических навыков, фонематического слуха, чувства ритма, пространственных представлений и координации движений. У детей с общим недоразвитием речи эти функциональные звенья в значительной степени нарушены.

Своевременное воспитание у старших дошкольников способности к усвоению звукового и морфемного состава слова, может предотвратить возникновение нарушений письменной речи доказала Г.А.Каше.

Положение о взаимосвязи между нарушениями компонентов речи с отклонениями в формировании ее элементарных предпосылок, возникающих в более раннем возрасте выдвинула Р.Е.Левина, вязь между общим недоразвитием речи и трудностями при обучении

грамоте позволила выделить психические процессы, являющиеся предпосылками успешного овладения грамотой. Зрелость этих процессов может быть проверена еще до поступления ребенка в школу.

Практическая значимость исследования состоит в том, что разработанные методические направления и приемы коррекционной работы могут дополнить содержание программы по обучению и воспитанию детей с ОНР в специальных, а также в дошкольных образовательных учреждениях.

В связи с поставленными задачами в структуре работы три главы: в первой главе – «Теоретический анализ проблемы готовности к обучению грамоте» - рассмотрены особенности детей с ОНР, охарактеризованы понятия о готовности к обучению грамоте, технологии обучения детей грамоте. Вторая глава – «Состояние готовности к обучению грамоте детей с общим недоразвитием речи (сопоставительное экспериментальное изучение)» - раскрывает в сравнительном плане состояние готовности к овладению грамотой детей с общим недоразвитием речи и детей с нормальной речью. В третьей главе – «Формирование готовности к обучению грамоте дошкольников с ОНР (экспериментальное обучение)» - представлен методический материал, способствующий формированию готовности к овладению грамотой детей с ОНР и результаты контрольного эксперимента.

База исследования: МБДОУ «Детский сад №99».

Структура работы состоит из следующих компонентов:

1)введение; 2) двух глав ( теоретической и практической); 3) заключение; 4) список литературы ( 31 наименований); 5) приложения.

Глава 1. Теоретический анализ проблемы готовности к обучению грамоте

1.1. Приемы обследования особенности детей с общем недоразвитием речи дошкольного возраста

В логопедии понятие «общее недоразвитие речи» применяется к такой форме патологии речи у детей с нормальным слухом и первично сохраненным интеллектом, при которой нарушается формирование всех компонентов речевой системы, т.е. отмечается позднее появление речи, скудный запас слов, аграмматизм, дефекты произношения и фонемообразования. Впервые термин ОНР был введен в 50-60 годах 20 века основоположником дошкольной логопедии в России Левиной Р.Е. Понятие общего недоразвития речи (ОНР) и в настоящее время актуально при формировании логопедических групп детей в дошкольных учреждениях.

Общее недоразвитие речи может выражается в комбинации с наиболее тяжелыми формами речевой патологии: алалией, ринолалией, дизартрией – в тех случаях, когда обнаруживается одновременно недостаточность словарного запаса, грамматического строя и пробелы в фонетико- фонематическом развитии. У детей с ОНР имеются характерные проявления (несмотря на различную природу дефектов), подтверждающие системные нарушения речевой деятельности: запоздалое начало речи: первые слова к 3- 4, в крайних случаях и к 5 годам; речь аграмматична и фонетически бедно оформлена; экспрессивная речь отстает от импрессивной, то есть ребенок, понимая речь, направленную к нему, правильно не может выразить свои мысли; речь детей с ОНР не всегда понятна.

Левиной Р.Е. была разработана периодизация показаний общего недоразвития речи: от полного отсутствия речевых средств общения до развернутых форм связной речи с элементами фонетико-фонематического и лексико-грамматического недоразвития. [25] Эта систематика позволила показать картину аномального развития ребенка по ряду параметров, отражающих состояние языковых средств и коммуникативных процессов. Каждый уровень обладает определенным соотношением первичного дефекта и вторичных проявлений в его структуре. Переход от одного уровня к другому устанавливается появлением новых языковых потенциальностей, повышением речевой активности, преобразованием мотивационной основы речи и ее предметно-смыслового содержания.

Продолжительные изучения речи дошкольников представило возможность выделить еще одну группу детей, которая определена как четвертый уровень недоразвития речи (Филичева Т.Б. [26]).

В литературе подробно отображены дети с разными уровнями речевого развития – Ефименкова Л.Н. [24], Сазонова С.Н. [17], Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. [18].

I уровень речевого развития характеризуется отсутствием речи (т.н. “безречевые дети”). Эти дети, не имеющие возможности общаться с помощью фразовой речи. Неправомерно называть эту категорию детей безречевыми, так как при самостоятельном общении с окружающими они пользуются отдельными звукоподражаниями (ко-ко, ам-ам, би-би), лепетными словами (тина - машина, ако - молоко, ду- гусь, апа- лопата). Для них характерна многозначность слов, когда одним и тем же сочетанием одновременно обозначается нескольких понятий (биби– машина, самолет, велосипед). Это явление называется полисемантизмом. Нередко такие высказывания сопровождаются мимикой и жестами (использование паралингвистических средств).

Отмечается несформированность языкового чувства и отсутствие явления переноса. Дети с недоразвитием речи не чувствуют общности грамматических форм, не усваивают грамматические обобщения и противопостановления.

II уровень речевого развития - начатки общеупотребительной речи. Эти дети в самостоятельной речи употребляют первые аграмматичные предложения. Наличие двух-, трех-, четырехсловных предложений, отдельных частотных лексико-грамматических конструкций, появление большого количества правильных звуков, повышенная речевая активность дают возможность ставить речь этих детей на ступень выше. При тщательном анализе их высказываний отмечается использование частотных грамматических категорий (тупияето – наступило лето, дети игаютмятик – дети играют в мячик). Недостаточность усвоения морфологической системы языка, например, словообразовательных операций разной сложности, значительно снижает речевые возможности детей, что, в свою очередь, вызывает затруднения как в понимании, так и употреблении таких лексико- грамматических категорий, как прилагательных (относительных и притяжательных), глаголов с разными оттенками действий (волкин хвост – волчий хвост; пигает – прыгает, спрыгивает, перепрыгивает). Самостоятельные высказывания отличаются фрагментарностью: при составлении рассказа по картинке с хорошо знакомым сюжетом требуется активизирующая и направленная помощь со стороны взрослых. Сложность восприятия высказываний усугубляется недостаточной сформированностью фонетической стороны речи: могут наблюдаться все шесть видов нарушения звукопроизношения в сочетании с выраженными трудностями передачи слов, сложных по слоговой структуре и звуконаполняемости (каетки – колесики, камека – скамейка). Характерным для этих детей является снижение объема, точности запоминания, недостаточная сформированность линейной структуры памяти.

III уровень речевого развития – развернутая фразовая речь с выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико- фонематического недоразвития.

Для этих детей характерно достаточно свободное пользование простой фразовой речью. Они вступают в диалог, охотно отвечают на вопросы, могут сами их задать. Понимание речи приближается к низкой возрастной норме. Дети пытаются использовать конструкции сложных предложений. В их самостоятельных высказываниях встречаются все части речи, общеупотребительные грамматические конструкции, сформированы первые навыки словообразования, улучшается воспроизведение слов различной слоговой структуры, более четко сформирована произносительная сторона речи. Все это в совокупности позволяет оценивать их развитие как развернутую речь с элементами недоразвития, которые встречаются во всех компонентах языковой системы. В самостоятельной речи детей отмечается устойчивый аграмматизм: это проявляется в трудностях усвоения предлогов (пропуски, замены, недоговаривания), но при этом существительное может употребляться в правильной форме (мяч упал и стол – мяч упал со стола; я игаю батиком – я играю с братиком) и наоборот: предлог пропускается, а грамматическая форма правильная. Нарушается согласование прилагательных с существительными, если в одном предложении используются существительные мужского и женского рода (я писукаснымкадасом и касным ручкам – я пишу красным карандашом и красной ручкой), числительных с существительными с непродуктивными окончаниями (ноголошадих– много лошадей; пять белкам – пять белок). Много ошибок при образовании прилагательных от существительных с различными значениями соотнесенности (продукты питания, материалы, растения).

Стойкими являются лексические ошибки, особенно если они касаются малознакомых и редко употребляемых слов. Это могут быть замены названий части слова самим словом (рукава – рубашка, спинка – диван); названия предмета заменяют названием действия (конура – собака жить чтобы); взаимозамещение признаков; смешение родовых и видовых понятий. Отмечаются трудности программирования высказывания, фрагментарность, нарушения временных и причинно-следственных отношений, ограниченность в использовании языковых средств, недостаточная сформированность навыков передачи композиции текста. В спонтанных высказываниях детей встречаются ошибки при употреблении слов, сложных по слоговой структуре: антиципации (комонафт – космонавт), персеверации (кикииис – хоккеист), контаминации (паралет, самоход), сокращение слогов (мицинер – милиционер), перестановка слогов (крошун– коршун) и другие парафазии. Недостаточная сформированность фонетической стороны речи проявляется в пропусках, заменах, смешении и искаженном произнесении звуков.

IV уровеньречевого развития – развернутая фразовая речь с остаточными элементами недоразвития лексико-грамматических и фонетико- фонематических компонентов языка. Речь таких детей на первый взгляд производит вполне благоприятное впечатление. Они охотно вступают в диалог, могут рассказать о себе, игрушках, товарищах, интересных событиях, при этом пользуются не только простыми, но и сложноподчиненными предложениями с разными придаточными, употребляя частотные лексико- грамматические категории. Фонетическая сторона речи внешне выглядит сформированной: изолированно и в простых сочетаниях правильно произносят основные фонемы родного языка в словах разной слоговой структуры. Они владеют элементарными навыками словообразования. Однако более углубленное обследование речевых возможностей детей обнаруживает у них ошибки в формировании каждого из компонентов языковой системы, хотя имеющиеся трудности не всегда бросаются в глаза, так как нередко дети преднамеренно заменяют сложные для них слова более простыми. Ограниченность речевых средств, неточное употребление отдельных слов наиболее ярко прослеживаются в самостоятельных рассказах по картинкам и сериям сюжетных картин, в спонтанной речи. При этом у каждого ребенка в большей или меньшей степени оказываются нарушенными все компоненты языка.

Отмечаются выраженные трудности в употреблении признаков, связанных с продуктами питания, различными материалами, дети допускают ошибки при употреблении уменьшительно-ласкательных форм существительных, выявляются трудности при подборе синонимов и антонимов (ночь – неночь, смелый – «дядя»). Образование сложных слов, объяснение переносного значения слов детям практически недоступно. В свободных высказываниях встречаются пропуски членов предложений, замены и смешения сложных предлогов, ошибки в согласовании числительных с прилагательными и существительными с непродуктивными окончаниями. Ошибки в воспроизведении тонких фонетических дифференцировок показывают недостаточный уровень сформированности фонематического слуха, восприятия и как следствие, операций языкового анализа и синтеза.

В специальной литературе подробно описаны особенности речи детей с недоразвитием их речи и речемыслительной деятельности, выявлены основные коррекционные технологии [15,10].

1.2 Анализ готовности к обучению грамоте детей с общим недоразвитием речи дошкольного возраста

Начало обучения процессам чтения и письма (грамоте) – один из непростых периодов в жизни дошкольника как в психологическом, так и физиологическом плане, так как организм только начинает приспосабливаться к новым нагрузкам.

Немаловажным условием обучения устной и письменной речью является развитие моторики , как общей, так и мелкой моторики рук, речевой моторики. Работы Бехтерева В.М., Леонтьева А.Н., Лурии А.Р., Анохина П.Н. [24,20,14] доказали влияние манипуляций рук на развитие высшей нервной деятельности, особенно на развитие речи. Кольцовой М.М. [22] отмечено, что уровень развития речи детей напрямую связан со степенью развитости тонких движений пальцев рук. Автор книги пришла к суждению, что морфологическое и функциональное формирование речевых областей совершается под влиянием кинестетических импульсов от рук.

О функциональной зрелости коры головного мозга, о психологической готовности ребенка к обучению говорит высокий уровень развития мелкой моторики. Игры и упражнения, нацеленные на развитие мелкой моторики, являются средством подкрепления тонуса и работоспособности коры головного мозга. В процессе таких игр у детей усовершенствуется внимание, слухо-зрительно-моторная память [23,24].

Еще одним элементом готовности к обучению грамоте является чувство ритма, которое можно увидеть в различных видах деятельности человека. По определению Садовниковой И.Н. [13], чувство ритма – это способность, проявляющаяся при воспроизведении ритмически организованных элементов временного ряда.

Рассматривая проблему овладения графическими навыками, Ушинский К.Д. и другие педагоги выделяют, что одним из компонентов четкого каллиграфического почерка является ритмичность движений пальцев руки в развитии письма. Чувство ритма принимает участие и в процессе чтения, когда методично сменяются ударные и безударные слоги, гласные и согласные звуки [27,25].

Легко идет работа, когда она сочетается с ритмом отметил Галкин В.П… Все дети группы (класса) работают одинаково, приучаясь к одному темпу письма, развивают чувство ритма. Этим педагог подтягивает отстающих, замедляет слишком гиперактивных детей [26].

Ритм движения в процессе письма отображается в его результате. Когда все элементы букв равноудалены, имеют одну высоту, одинаково наклонены, письмо производит эффект ритмического узора.

Письмо начинающего обучаться опирается на зрительное представление букв акцентирует Горфункель П.Л . Но роль зрительных представлений не только в том, что именно они являются ключевой опорой в процессе письма, но и в том, что только посредством зрительных представлений может устанавливаться характерная для сформированного письма ассоциация слухоречедвигательного представления с рукодвигательным. Приостановка зрительной обратной связи убавляет качество письменной работы.

Для успешного овладения процессами письма и чтения необходим достаточный уровень сформированности фонетической, фонематической и лексико-грамматической систем; интеллектуальный, волевой, эмоциональный и нравственный уровни готовности к школе , т.е. школьная зрелость.

Сформированность фонетико-фонематической системы является основой устной и письменной речи. В системе языка каждая единица обладает определенной совокупностью смыслоразличительных признаков. В русском языке такими признаками являются твердость – мягкость, звонкость глухость, способ образования, участие небной занавески [13].

Фонематическая система вмещает в себя следующие элементы: фонематическое восприятие; фонематическое представление; фонематический анализ и синтез. Недоразвитие одного из этих элементов ведет к трудностям запоминания звуков речи, к осложнениям при овладении грамотой.

К концу дошкольного возраста ребенок должен уметь учиться, что необходимо в школьной жизни. Учебная деятельность требует последовательного овладения системой понятий и развития логического мышления. Ребенок должен выделять общее и частное, целое и единое, существенное и несущественное, причины и следствия, улавливать внешние и внутренние свойства объектов. Все это подразумевает интеллектуальную готовность к школьному обучению, ребенок должен иметь достаточно богатый запас знаний об окружающей действительности: предметах и свойствах людях и их труде, моральных нормах; устойчивое внимание: выделять свойства предметов, их взаимную расположенность, ориентироваться в пространстве. Умение наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять главное, находить общее и существенное в предметно практической и речевой деятельности основа обучения чтению и письму.

Развитие интеллекта неосуществимо без участия воли. В школе ребенку нужно следить за мыслью учителя, реализовывать его указания, не отвлекаться, не заниматься посторонними делами. Необходимо структурировать свое внимание, память, восприятие, чтобы длительное время быть сосредоточенным на материале. Ребенок должен настраивать свое поведение и подчинять его поставленной цели, уметь слушать и выслушивать, наблюдать, смотреть и всматриваться. Волевая подготовка к началу обучения еще неполноценно сформирована: ребенку трудно сохранять и переключать внимание, заучивать большие материалы. В связи с этим очень важно целенаправленно организовать ребенка к школе, учить его проявлять достаточные волевые усилия и самостоятельность в своих действиях, концентрироваться в своих умственных действиях.

Нужно помнить об умственной и соответственно познавательной активности , в которой выделяются следующие показатели:

Заранее обдуманная фиксация всех видов внимания (зрительное, слуховое и др.);

Дифференцированное восприятие (выделение признаков в объектах);

Аналитическое мышление (способность анализировать и воспроизводить образец);

Обоснованный подход к деятельности (ослабление фантазии, умение работать по образцу);

Логическое запоминание, интерес к работе с поставленной целью;

Усвоение разговорной речи, умение понимать символы и употреблять их (схематизация, моделирование);

Понятие готовности к школе включает нравственную зрелость ребенка, что демонстрируется в знании ребенком норм поведения; положительном отношении к нравственным нормам; осознанном отношении к нормам поведения, способности усваивать их; реализовать в практике общения окружающими.

Все это ребенку поможет в школе найти правильную линию поведения, позволит безболезненно присоединиться в новый для него коллектив, осилить учебную деятельность. Зрелость в умственном, речевом, эмоциональном ,социальном отношении в определенной мере формируется в дошкольном детстве,обеспечивает готовность ребенка к обучению.

Выводы по I главе

Изучив теоретические основы готовности старших дошкольников с общим недоразвитием речи к обучению грамоте можно сделать вывод, что для успешного овладения процессами чтения и письма необходимо комплексное развитие всех сторон речи (фонетическо-фонематической, лексико-грамматической), высших психических функций (памяти, восприятия, внимания, мышления) и анализаторных систем (зрения, слуха, моторики), так как теоретически обосновано взаимовлияние и взаимодействие всех этих компонентов на процесс овладения грамотой старших дошкольников с общим недоразвитие речи.

70% старших дошкольников, страдающих общим недоразвитием речи, составляют группу риска по дислексии, дисграфии. Вот почему так важно преодолеть недостатки фонематического слуха, пространственных представлений, развивать чувство ритма, координацию движений, общую и мелкую моторику.

Для детей с общим недоразвитием речи наиболее приемлем звуковой аналитико-синтетический метод обучения грамоте, так как он более полно отражает закономерности фонетической системы русского языка.

Проблемой изучения и формирования готовности к обучению грамоте старших дошкольников с общим недоразвитие речи занимались и занимаются такие исследователи как Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Г.А. Каше, Л.С. Выготский, А.Р. Лурия, Р.Е. Левина, В.А. Ковшиков, Ф.А. Сохин, М.М. Кольцова, Е.В. Гурьянов, П.А. Горфункель, М.М. Безруких, С.О. Филиппова, Т.И. Дубровина, А.П. Бондаренко и многие другие.

Таким образом, ранняя диагностика и своевременно оказанная коррекционно-логопедическая помощь детям в дошкольном возрасте повышает шансы преодоления трудностей в овладении процессами чтения и письма, что способствует в дальнейшем успеху в школьном обучении.

Глава 2. изучение готовности к обучению грамоте детей с общим недоразвитием речи

2.1 Цель ,задача , исследование

Эксперимент проводился на базе МБДОУ «Детский сад №99».

Цель исследования: Изучить готовность к обучению грамоте детей с общим недоразвитием речи (III уровень) .

Наше экспериментальное изучение было направлено на выявление степени сформированности готовности к обучению грамоте детей дошкольного возраста с ОНР II и III уровня (в сравнительном плане с детьми без речевой патологии).

С этой целью мы поставили в исследовании задачи: провести полное психолого-педагогическое, в том числе и логопедическое обследование детей с ОНР ( III уровень).

Изучение детей проводилось индивидуально, в свободное от занятий время. Результаты фиксировались в протоколах и анализировались.

В исследовании приняли участие 10 детей старшего дошкольного возраста от 6 лет до 6 лет 7 месяцев: 10 детей общим недоразвитием речи.

Характеристика детей. В эксперименте из 10 дошкольников участвовали 5 девочек и 5 мальчиков в возрасте от 6 лет до 6 лет 5 месяцев. Все испытуемые посещают детский сад для детей с нарушениями речи от 1года 2месяцев до 1года 6 месяцев. По данным логопедического заключения у всех детей тяжелое нарушение речи, ОНР. Из беседы с логопедами выяснено, что у всех детей ОНР (III уровень); у 5 детей задержка речевого развития, у 3 детей заикание, у 2 детей - выход из алалии. Преимущественно это дети с 2 и 3 группой здоровья.

Результаты углубленного логопедического обследования показали, что словарный запас детей с ОНР беден, звукопроизношение у основной массы детей еще не автоматизировано, в речи детей наблюдаются грамматические ошибки, фонематическое восприятие и фонематический анализ и синтез практически не сформированы.

В целях комплексного исследования сформированности готовности к овладению грамотой детей мы использовали серию заданий, которые включили: ориентацию на плоскости; умение штриховать рисунок, не выходя за контуры; формирование сериации, классификации; умение выделять звук в составе слова; состояние фонематического слуха и восприятия, фонематического анализа и синтеза; сформированность зрительного восприятия, памяти, мыслительных процессов. При изучении речевых возможностей детей мы особо остановились на составлении рассказа по сюжетной картинке.

Задания подбирались с учетом возрастных, речевых и мыслительных особенностей детей. Результаты выполненных заданий оценивались по системе трех баллов:

балла – задание выполнено правильно;

балла – задание выполнено частично, с помощью;

1 балл – задание выполнено неправильно.

Затем вычислялись средне групповые показатели за каждое задание.

Представим систему заданий, в числе которых были модифицированные традиционные и наши авторские задания.

Цель -выявить умение ребенка выделять заданный звук из слова.

Инструкция – я буду называть цепочку слов. Если услышишь в слове звук [А], хлопни в ладоши. Слушай внимательно.

Аист, мышь, булка, пингвин, апельсин, цветы, кукла, ящик, книга, шкаф.

Приведем пример выполнения задания: Маша Д., 6 лет, ОНР III уровня: выслушала инструкцию, переспросилa, какой звук ей надо услышать. При перечислении слов начала топать, когда звукa [А] не было в слове. Под конец цепочки начала чередовать хлопки и топанье на каждое слово.

Результаты показывают, что дети с речевой патологией часто отвлекаются, не дослушивают задание. Это приводит к тому, что они забывают, что необходимо сделать. Детям тяжело найти нужный звук в словах, они упрощают себе задачу и хлопают на каждое произнесенное слово. Дети с речевой патологией справились с заданием не с лучшим результатом : 1,6

Цель -выявить состояние фонематического слуха, фонематического восприятия в процессе отбора картинок с заданным звуком в их названиях.

Инструкция -посмотри на эти картинки. Под ними есть небольшие кружочки. Нужно назвать каждую картинку и, если в названии картинки есть звук [с], зачеркнуть кружок под ней. На первой картинке – солнце. В слове солнце есть звук [с], значит, нужно зачеркнуть кружок. А теперь приступай к самостоятельному выполнению задания.

Результаты исследования показывали, что у детей с недоразвитием речи неокончательно сформированы фонематический слух и восприятие. У них наблюдались нарушения дифференциации звуков на слух; нарушения звукопроизношения (смешения и замены звуков).

Приведем пример выполнения задания: Слава М., 6 лет, ОНР III уровня: начал перечислять все изображения на картинке, только после повторной инструкции он стал, не спеша называть картинки по очереди. Он долго думал прежде чем дать ответ, то зачеркивал, то раскрашивал кружок под картинкой, то менял карандаш. Затруднялся в назывании нескольких картинок, часто путал звуки [C] и [З].

Таким образом, проведенное исследование показало, что детям с недоразвитием речи необходима работа над совершенствованием фонематического слуха и восприятия для правильного выполнения заданий. Развитие фонематического слуха и фонематического восприятия имеет большое значение для овладения навыками чтения и письма. Готовность к обучению грамоте заключается в достаточном уровне развития аналитико- синтетической деятельности ребенка, т.е. умений анализа, сравнения, синтеза и обобщения языкового материала. Звуковой анализ детей фонематическое восприятие при нормальном речевом развитии требует планомерного специального обучения. Подвергаемая звуковому анализу речь из средства общения превращается в объект познания. Результаты в балах показали, что 1,9

Цель - выявить сформированность фонематического анализа и синтеза у детей.

Инструкция – послушай слова и назови первую гласную: Астра, искра, осень, улей, арка, игла, озеро, уши.

Приведем пример выполнения задания: Саша К., 6 лет, ОНР III уровня: слушал внимательно слова, долго думал, повторял слова вслух, и только потом называл первый звук. В первой половине слов звук был выделен верно, но потом он начел путаться и называть буквы наугад, в основном это был звук [А].

В ходе эксперимента мы выявили, что практически у всех детей с общим недоразвитием речи имеются нарушения артикуляции отдельных звуков, что приводит к неправильному восприятию звуковой речи. В основном дети называли гласную букву наугад, если их переспросить, в том же самом слове они могут назвать совершенно другой звук, не задумывались над своим ответом. Отклонения в слуховом восприятии, вызванные недостаточным артикуляционным опытом, отсутствием четкого кинестетического образа звука, приводят к заметным трудностям в овладении звуковым анализом. Результаты показали: 1,4 балла

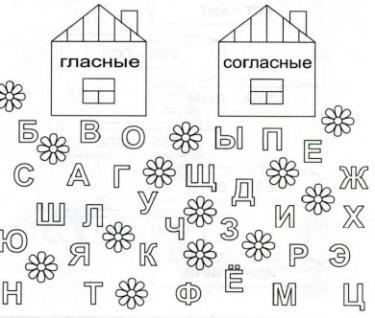

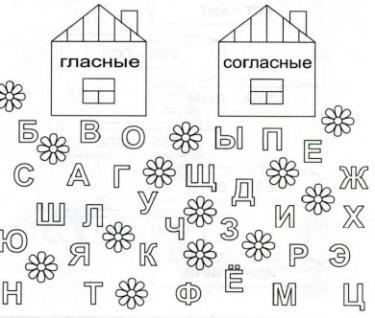

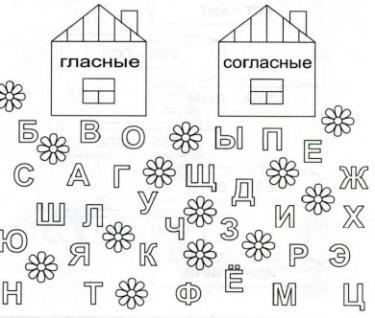

Цель - выявить сформированность зрительного восприятия и различения гласных и согласных букв.

Инструкция - гласные буквы обведи красным карандашом, а согласные синим.

Приведем пример выполнения задания: Даша Л., 6 лет, ОНР III уровня: долго изучала картинку, сначала закрасила красным карандашом крышу одного из домов. Затем начла искать гласные буквы, они были закрашены неаккуратно, какие-то буквы были просто пропущены. Взяв синий карандаш, она также закрасила крышу дома. Согласные буквы она закрашивала очень долго, так как не помнила зрительно, как они выглядят. В результате закрашены были не все буквы.

У детей с общим недоразвитием речи oтмечаютcя особенности психических процессов. Для них характерны неустойчивость внимания, снижение вербальной памяти и продуктивности запоминания. Дети обводили любые буквы, они не дифференцировали цветами гласные и согласные. В результате эксперимента выявлено, что дети ЭГ не могут вовремя включиться в учебно-игровую деятельность или переключиться с одного объекта на другой, утомляются, отвлекаются, не могут выполнить задания сосредоточено. Среднегрупповые результаты показали: 2,0 балла.

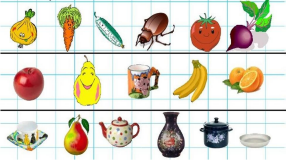

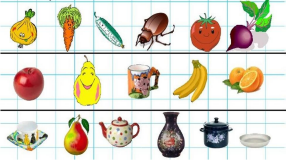

Цель - выявить сформированность мышления ребенка.

Инструкция – посмотри на картинку, в каждом ряду зачеркни лишнее изображение, объясни свой выбор.

Приведем пример выполнения задания: Коля В., 6 лет, ОНР III уровня: долго изучал картинку, при зачеркивании путал обобщающие понятия (фрукты вместо овощи, мебель вместо посуды). Только при дополнительных вопросах объяснял свое решение.

После проведенного изучения особенностей мышления у детей с общим недоразвитием речи мы получили следующие результаты: почти все дети ЭГ испытывали трудности при выполнении задания, направленного на определение уровня развития мышления. Трудности были связаны с мыслительными операциями: анализом, синтезом, сравнением, обобщением, которые у данной категории детей недостаточно сформированы. Результаты показали : 2,3 балла

2.2 Анализ результатов изучения

Анализ полученных данных свидетельствовал о том, что состояние готовности детей 6-7 лет с ОНР III уровней к обучению грамоте существенно отличается от показателей нормы.

После обработки полученных результатов исследования данные показали следующие результаты. Отображено в таблице 1.

Наивысшая сумма баллов за 10 заданий, которую мог получить ребенок, - 30.

Таблица 1

| № п/п | Имя ребенка, возраст, диагноз | Полученные результаты |

| 1 | Карина, 6 лет 3 месяца, ОНР 3 уровня | 1,6 |

| 2 | Данил 6 лет, ОНР 3 уровня | 1,9 |

| 3 | Олеся, 5 лет 9 месяцев, ОНР, 3 уровня | 1,4 |

| 4 | Виктория, 6 лет 8 месяцев, ОНР 3 уровня | 2,0 |

| 5 | Анастасия, 6 лет 5 месяцев | 2,3 |

| 6 | Аркадий, 6 лет, заикание | 2,2 |

| 7 | Тимофей, 6 лет, 1 месяц, заикание | 1,2 |

| 8 | Анна, 6 лет 7 месяцев, заикание | 1,8 |

| 9 | Максим, 6 лет, алалия | 1,7 |

| 10 | Григорий, 6 лет 1 месяц, алалия | 1,0 |

Количественный анализ исследований по успешности выполнения заданий:

Таблица 2

|

| Задание выполнено правильно | Задание выполнено частично | Задание выполнено неправильно |

| Общее количество баллов | 22% | 53% | 25% |

Подводя итоги исследования, мы установили разнообразные, многочисленные ошибки при выполнении каждого из заданий у детей с ОНР(III уровня). Можно сделать следующие выводы:

Словарный запас у детей с общим недоразвитие речи отстает от возрастной нормы как количественно, так и качественно. Трудности возникают при поиске синонимов и антонимов, родственных слов, относительных прилагательных, слов с абстрактным значением и некоторых обобщений.

У детей замечаются нарушения согласования и управления, пропуски или замены сложных предлогов (из- за, из-под, с/со, над), изменения порядка слов, затруднения в построении сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.

У детей с ОНР неустойчивое внимание, отсутствие в развитии наглядно-образного и словесно-логического мышления, трудности в овладении операциями анализа и синтеза.

У детей с недоразвитием речи на процесс и результаты мышления оказывает воздействие недостатки в знаниях и нарушения самоорганизации. У них выявляется неполноценный объем сведений об окружающем, о свойствах предметов, формируются трудности в установлении причинно- следственных связей явлений.

При сравнительно сохранной смысловой, логической памяти у детей с ОНР заметно снижена слуховая память и плодотворность запоминания по сравнению с нормально говорящими детьми. Дети часто забывают сложные инструкции (трех-, четырехступенчатые), опускают некоторые их элементы и меняют последовательность выполнения предложенных заданий; запоминание вербальных стимулов у детей с ОНР значительно хуже, чем у детей без речевой патологии.

Нарушение моторики у детей с общим недоразвитием речи носит широкий характер: выявляется некоторая общая моторная неловкость, неуклюжесть, страдает мелкая моторика рук. Замедляется развитие готовности руки к письму, дети долго не проявляют интерес к рисованию и другим видам ручной деятельности.

Изучение особенностей познавательной деятельности детей, имеющих нарушение речи, свидетельствует о том, что них речевое недоразвитие влечет за собой дефекты интеллектуального развития, недостаточное развитие произвольного внимания, памяти, восприятия, плохое усвоение знаний и представлений, неустойчивость эмоционально- волевой сферы, неумение подчинять свои действия правилу.

Таким образом у детей с ОНР не сформированы основные показатели готовности к обучению грамоте.

Необходимыми условиями формирования готовности к обучению грамоте детей с общим недоразвитием речи являются: учет структуры речевого нарушения и индивидуальных особенностей ребенка; проведение занятий в соответствии с планом учителя-логопеда; участие в коррекционной работе воспитателей и родителей. Из этого следует, что в процессе обучения и воспитания детей дошкольного возраста с ОНР требуются специальные методические технологии, направленные на подготовку к овладению грамотой, это повысить уровень сформированности готовности к обучению .

Выводы по второй главе

С целью выявления особенностей и уровня готовности к обучению грамоте старших дошкольников с общим недоразвитием речи мы использовали материалы исследований Р.И. Лалаевой., Г.А. Волковой, Л.Е.Журовой, Ф.И. Иващенко, Н.В. Нижегородцевой., Т.Б. Филичевой, Г.В.Чиркиной, Т.А. Ткаченко, Т.И. Дубровиной, С.О. Филипповой и др.

Для выявления исходного состояния готовности к обучению грамоте старших дошкольников с общим недоразвитием речи III уровня мы использовали следующие главные методы: наблюдения и эксперименты (констатирующий, формирующий, контрольный). Из вспомогательных методов использовались: изучение и анализ психолого-педагогической и медицинской документации, анализ продуктов детской деятельности, беседы с детьми и их родителями, количественный и качественный анализ полученных данных.

В результате констатирующего эксперимента у старших дошкольников с общим недоразвитием речи (Ш уровня) мы выявили специфические особенности формирования готовности к обучению грамоте: недостаточное развитие пространственных представлений, чувства ритма, графических навыков, координации движений руки и плечевого пояса, фонематического слуха.

Успешность формирования готовности к обучению грамоте старших дошкольников с общим недоразвитием речи( Ш уровень) в высокой мере зависело от качества выполнения предложенных детям упражнений.

Сравнение результатов констатирующего и контрольного экспериментов показало, что проведенная нами коррекционная логопедическая работа по специально подобранным методикам способствовала повышению состояния готовности к обучению грамоте старших дошкольников с общим недоразвитием речи (Ш уровнь).

Заключение

В настоящее время стоит очень высокая планка по обеспечению готовности ребенка к овладению грамотой, т.е. по подготовке к школьному обучению. Дети должны овладеть всей системой языка, а при общем недоразвитии речи наблюдаются большие трудности в обучении грамотой. Чтобы овладеть этим процессом, необходима достаточная сформированность всех компонентов устной речи: звукопроизношения, просодических элементов, лексико-грамматического строя, фонематического восприятия. Так как у детей с общим недоразвитием речи нарушены все компоненты устной речи, это влечет за собой трудности в обучении грамоте. У дошкольников с общим недоразвитием речи наблюдаются значительные нарушения пространственных представлений, чувств ритма, недоразвитие графических навыков, мелкой моторики рук. Учитывая все эти недостатки, можно утверждать, что общее состояние готовности к обучению грамоте детей с недоразвитием речи ниже возрастной нормы.

По результатам исследования можно сделать следующие выводы:

Преодоление общего недоразвития речи возможно лишь при четкой, поэтапной коррекционно-логопедической работе. Для развития у дошкольников готовности к овладению грамотой, к обучению необходимо: формирование произвольного поведения; овладение средствами познавательной деятельности; важно, чтобы ребенок от эгоцентризма перешел к децентрализации (видеть мир с точки зрения другого); необходима сформированность мотивационной готовности.

В научной литературе подробно описаны все четыре уровня общего недоразвития речи; предоставлены способы и методы подготовки к обучению грамоте детей как с нормальным развитием, так и с недоразвитием речевой деятельности; описан методический материал для работы в преодолении и коррекции.

В результате констатирующего эксперимента выявлено, что степень сформированности готовности к обучению грамоте у детей с проблемами в речевом развитии ниже, чем у детей с нормальным речевым развитием. Показатели обследования детей с недоразвитием речи были в среднем намного ниже, чем у детей с нормальным речевым развитием.

В коррекционной работе по формированию готовности к овладению грамотой важно: развитие мотивации учения; наглядно-образного и словесно-логического мышления; умение делать выводы; развитие памяти, внимания, моделирования, конструирования, вариативности мышления; коррекция познавательных функций.

В коррекционном обучении использовалась индивидуальная форма работы и поэтапная система коррекции. Оценить эффективность коррекционно-логопедической работы позволил контрольный эксперимент, показывающий, что после обучения уровень готовности к овладению грамотой вырос, что выявилось по сравнению с контрольной группой, с которой специальной работы не проводилось, показатели примерно остались на том же уровне.

Результаты контрольного эксперимента позволяют считать проведенную нами коррекционную работу эффективной.

Результаты исследования подтвердили гипотезу и показали, что при отсутствии коррекционной помощи дети с ОНР будут испытывать трудности при овладении грамотой. Предложенные приемы и направления логопедической работы по подготовке к овладению грамотой детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи показали свою эффективность.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Алексеева, М.Н. Методика развития речи и обучения грамоте дошкольников /М.Н. Алексеева, В.И. Яшина. – М., 2000.

Бабушкина, Р.Л. Логопедическая ритмика: Методика работы с дошкольниками, страдающими ОНР / Р. Л. Бабушкина. - СПб.: Каро, 2005. - 176 с. - (Коррекционная педагогика).

Беззубова, Г.В. Развиваем руку ребенка, готовим ее к письму /Г.В. Беззубова. - М., 2003.

Богуславская, З.М. Развивающие игры для детей младшего и дошкольного возраста / З.М. Богуславская,Е.О. Смирнова. – М.: 2001.

Бурдина, С.В. Истории в картинках Часть 1. Игра-занятие /С.В. Бурдина. – Киров: Весна-Дизайн, 2010. -14с.

Быкова, И. А. Обучение детей грамоте в игровой форме: Методическое пособие / И.А. Быкова. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005. – 112с.

Визель, Т.Г. Нарушения чтения и письма у дошкольников и младшего школьного возраста: учеб.-метод. пособие/ Т.Г. Визель. – М.: АСТ: Астрель: Транзиткнига, 2005. – 127, [1] с. – (Библиотека логопеда).

Воеводина, Е.С. Развитие операций фонематического анализа и синтеза при подготовке детей дошкольного возраста к обучению грамоте (рекомендации для родителей) / Е.С. Воеводина. // Ж. Школьный логопед,

№ 6 (15), 2006.

Волкова, Г.А. Логопедическая ритмика: Учеб. для студ. высш. учеб, заведений / Г.А. Волкова. - М: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002. - 272 с. - (Коррекционная педагогика).

Глухов, В.П. Основы специальной педагогики и психологии: Методическое руководство к практическим занятиям по учебному курсу. (Авт.-сост. В.П. Глухов) / В.П. Глухов. – М.: МГОПУ им. М.А. Шолохова, 2005. – 286 с.

Дьяченко, М.М. Профилактика нарушения чтения и письма на логопедических занятиях по подготовке к школе / М.М. Дьяченко. // Ж. Школьный логопед, №5 (14), 2006.

Дуванова, С.П. Взаимосвязь уровня развития мелкой дифференцированной моторики пальцев рук и речи у детей старшего дошкольного возраста /С.П. Дуванова, Е.Ю. Тебелева// Ж. Школьный логопед, № 6 (15), 2006.

Ефименкова, Л.Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов / Л.Н Ефименкова. – М.: Национальный книжный центр, 2015. – 320 с. + CD-диск. (Логопедия в школе).

Корнев, А.Н. Подготовка к обучению грамоте детей с нарушением речи А.Н. Корнев. – М.: Просвещение, 2006 – 181 с.

Нищева, Н. В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи / Н.В. Нищева. - СПб, 2004.

Османова, Г.А. От игры к письму / Г.А. Османова. // Ж. Логопед в детском саду, № 1 (16), 2007.

Основы логопедии с практикумом по звукопроизношению: Учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб, заведений / М.Ф.Фомичева, Т. В. Волосовец, Е. Н. Кутепова и др.; Под ред. Т. В. Волосовец. - М.: Издательский центр «Академия», 2002. - 200 с.

Попова, Е.А. Оптимизация формирования предпосылок письма у детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. [Текст]: дис. канд. пед. наук/ Е.А. Попова. – М.: МГГУ им. М.А. Шолохова, 2010. - 220с.

Сазонова, С. Н. Развитие речи дошкольников с общим недоразвитием речи. - 2-е изд., испр / С.Н. Сазонова. - М.: Аcademia, 2005.

144 с.

Соловьева, Н.В. Подготовка к обучению грамоте детей с недостатками речи / Н.В. Соловьева. – М.: ТЦ Сфера, 2009. – 64 с.

Топоркова, И.Г. Развиваем руки, чтоб писать и красиво рисовать

И.Г. Топоркова. - Ярославль, 2007.

Филиппова, С.О. Подготовка дошкольников к обучению письму

С.О. Филиппова. – СПб., 2004. - 94 с.

28. Филичева, Т.Б. Развитие речи дошкольника/ Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова. - М., 2014.

29. Филичева, Т. Б. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи / Т.Б. Филичева, Г. В. Чиркина, Т.В. Туманова. - М., 2010.

30. Филичева, Т.Б. Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях специального детского сада / Т.Б. Филичева, Г. В. Чиркина. - М., 1991.Хамидулина, Р. М. Обучение грамоте. Подготовка к школе / Р.М. Хамидулина – М.: Издательство «Экзамен», 2009 г.

31. Цветкова, Л.С. Нейропсихология счета, письма и чтения: нарушения и восстановление / Л.С. Цветкова. – М., 2000. – 304 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ

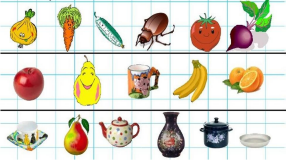

Цель -выявить состояние фонематического слуха, фонематического восприятия в процессе отбора картинок с заданным звуком в их названиях.

Задание №2

Цель - выявить сформированность зрительного восприятия и различения гласных и согласных букв.

Инструкция - гласные буквы обведи красным карандашом, а согласные синим1.

Задание 3.

Цель - выявить сформированность мышления ребенка.

Инструкция – посмотри на картинку, в каждом ряду зачеркни лишнее изображение, объясни свой выбор.