Журнал «Литература» №03/2016 (http://lit.1september.ru), издательский дом «Первое сентября».

Подписка на сайте www.1september.ru или по каталогу «Почта России»:

79072 (бумажная версия)

Штудии

М.Ю. Белкин, канд. филол. наук,

Н.А. Калиновский,

Волгоград

Из наблюдений над поэтикой современного рассказа

Предметом разбора в этой статье станут два современных рассказа. Их авторы – Вячеслав Пьецух и Татьяна Толстая – входят в круг лучших писателей нашего времени. Учитель, рискнувший обратиться к их творчеству на уроках (например, внеклассного чтения), сможет провести со школьниками серьезный филологический анализ рассказов «Жена Фараона» и «Легкие миры».

Вячесла Пьецух «Жена Фараона»

«Писатель в России – уникальный душевный недуг … именно писатель хранит национальный образ мышления, все самое драгоценное в нем, он является вечным стражем интеллектуального здоровья нации»1. Так говорит В.А. Пьецух о миссии писателя в России и неукоснительно следует заявленному тезису. Пьецуха считают продолжателем традиций М.Е. Салтыкова-Щедрина и А.П. Чехова, а его единственной темой называют «загадку души русского человека»2.

В.А. Пьецух (1946) – один из известнейших современных русских прозаиков, лауреат многочисленных литературных премий: Пушкинской премии «За совокупный творческий вклад в отечественную культуру» (2007), «Триумф» (2010), ряда журнальных премий. Основная проблематика произведений В.А. Пьецуха связана с комплексом вопросов о русском национальном характере.

Взгляд Пьецуха на русского человека нельзя назвать оптимистичным. По его мнению (что четко оттеняется перифразами классических сюжетов), ХХ век принес в Россию измельчание и культурное одичание, привил к философским вопросам русской классики «затхлый дух коммуналки». И здесь писатель в какой-то степени солидарен с философом и социологом П.А. Сорокиным, отмечавшим, что в ХХ веке произошла трансформация основных черт русского сознания: кризис выразился в «упадке христианской и идеалистической философии и в замене ее … материалистическими, атеистическими … идеологиями»3.

Рассказ «Жена Фараона» был впервые опубликован в журнале «Новый мир» (1998, №9). Фабула рассказа несложна. Главная героиня Соня Пароходова живет в Москве и владеет вполне успешным ателье мод, которое ей подарил муж-уголовник по кличке Фараон. Утром 24 сентября 1996 года Соня придумывает «фантастическую модель» платья, несколько раз созванивается с подругой Катей, посещает ресторан и магазин, а вечером кончает жизнь самоубийством (самосожжением).

В таком «выпрямленном» виде события рассказа выглядят нелогичными, но лишь на первый взгляд.

Схема событий может быть представлена следующим образом: героиня достигла желаемого (создала «модель») → героиня реализовала себя в этой жизни → у героини больше нет целей → героиня погибает.

В этом смысле философия бытия/небытия Сони Пароходовой сближается с идеями А. Шопенгауэра, отмечавшего, что «самоупразднение воли исходит из познания»4, т.е. через познание обретается смерть. По словам исследователя творчества Шопенгауэра С. Аванесова, «познание целого, познание сущности есть самый верный способ достижения смерти. Познать мир в его целом, познать сущность вещей значит отвернуться от жизни. В этом отрицании совпадают свобода и смерть»5.

Таким образом, фабула рассказа обнаруживает под собой идею поиска смысла жизни и познания этого смысла через смерть. Очевидно, что эта идея придает образу героини трагическую «ауру»: масштаб личности героини оказывается «шире» ее роли в «миропорядке»6.

Сочетание имени и фамилии главное героини кажется оксюморонным: София (Соня) – «мудрость» и «Пароходова» - воплощение чего-то тяжеловесного и отчасти пошлого. Одно «отменяет» другое. Своего рода аналогом соотношения имени и фамилии выступают портретная деталь – «славянские богобоязненные глаза» – и деталь биографии Сони – «похищенная на фабрике» мануфактура для ателье.

Имя «Соня» включает героиню Пьецуха в контекст русской классики (от Фонвизина до Достоевского). Сближает Соню Пароходову с героинями «Недоросля», «Горя от ума» и «Преступления и наказания» своеобразное стремление к упорядочению бытия. Это универсальная черта всех «Софий», о чем пишет П.А. Флоренский в своей работе «Имена»: вторжение «иного мира» в жизнь смущает и пугает Софию, «София привыкла жить, защищенная от неожиданностей в надежно построенном ограждении от внешнего мира, среди хотя бы и скромного, но по заведенному порядку идущего изо дня в день духовного хозяйства»7.

Обратим внимание на мысль о «заведенном порядке»: жизнь героини действительно упорядочена и размерена, вписана в «мифологический круг» – большую часть времени Соня проводит дома (утренний туалет, кофе, перно, разговоры с подругой). Работа над эскизом занимает пару часов. Затем ресторан, прогулка по магазинам, посещение ателье и возвращение домой. Ещё один разговор с той же подругой. Круг замкнулся. День жизни закончился. И таких однообразных дней в жизни Пароходовой было немало.

По мысли П.А. Флоренского, «Софии в высокой мере чужда неправдивость и двойственность»8. Однако Соня Пароходова как раз является настоящим воплощением двойственности, которая вытекает из двойной номинации персонажа и оксюморонного сочетания имени-фамилии.

Наименование «Соня Пароходова» присутствует в рассказе 28 раз, наименование «она» – 23 раза (без учета косвенных форм местоимений), наименование «жена Фараона» - 0 (не считая заглавия)9.

Почему же при этом рассказ называется «Жена Фараона»? И почему автор именует героиню по имени и фамилии? Что сближает Соню с мужем-бандитом, которого она не любит, но с которым «сроднилась»? Его «странные занятия» кажутся ей «не более экзотическими, чем, например, профессия водолаза или деревенского колдуна»; «мануфактуру» для своего ателье, как и «лекала», она похищает «на фабрике «Красный маяк» и «стяжает» у «знаменитого московского кутюрье» (С.610, 613).

По мнению С.П. Белокуровой, мужа и жену сближает «утрата представлений о добре и зле, размытость граней между ними»10. В этом смысле героиня Пьецуха далека от классических «Сонь-Софий» русской литературы, что подчеркивает справедливость вышеприведенного высказывания писателя об «измельчании» русской жизни в ХХ веке.

Называя героиню «она» и «Соня Пароходова», автор использует внешнюю точку зрения11 в плане психологии, что, конечно, не говорит об отсутствии у персонажа внутреннего мира, а свидетельствует об отношениях дистанции в паре «автор-герой».

Внутренняя точка зрения маркируется глаголами и деепричастиями «призадумалась» («призадумалась, что бы такое ей на себя надеть» - С.613), «думала» («думала о том, какой в самом деле чудесной выдалась ее жизнь» - С. 614), «подумалось» («подумалось: вот она, другая жизнь» - С. 616), «ощущая» («ощущая, что теперь она знает все» - С. 616), «поневоле вернулась в детство» (С. 615).

Кроме того, внутренняя точка зрения дважды обнаруживается через слова «ощущение» и «чувство», причем Пьецух дословно в разных эпизодах повторяет один и тот же текст: «…как будто вот-вот … составится формула счастья, и от этого в животе делается немного щекотно, к рукам приливает горячая кровь, и какая-то жилка осторожно пульсирует в голове» (С. 611,612).

Заметим, что после попытки понять «формулу счастья» Соня Пароходова доводит до ума свою модель платья.

Пароходова не осознает, что ее жизнь бессмысленна, но при этом в ней возникает стремление обрести полноту бытия, что и реализуется в творчестве. Таким образом, как только героиня заглядывает внутрь себя («В эту минуту лицо ее осветилось улыбкой, как бы обращенной вовнутрь» [выделено нами. – М.Я.] - С. 612), «покидая» на некоторое время внешний мир, так сразу «дело двигается хорошо», «эскиз готов» - то есть идея творчества связывается с самопознанием.

Отметим, что сотворенная «фантастическая модель» «сочинилась» и «пригрезилась» (не «сочинила» или «придумала») – в творческом отношении героиня не является «создателем»: возвратными глаголами автор подчеркивает пассивность ее действий в акте «творения». Это и свидетельствует о том, что творчество неподвластно рациональному началу - тому, к чему привыкла Соня Пароходова.

Закономерно, что автор впоследствии дважды упоминает о «подозрении», обуявшем Соню: «…о человеческой жизни у нее сложилось поверхностное впечатление… а настоящая жизнь есть нечто таинственное и грозное….» (С. 615, 614).

В пространстве, где существует героиня, у нее находится «двойник» – «разговорчивый таксист», задающийся философским вопросом «как жить».

Этот вопрос начинает ставить перед собой и некогда счастливая и беззаботная Пароходова. Оказывается, что на самом деле ей не с кем поговорить, у нее нет родственной души, поэтому она вступает в беседу с посторонними: официантом и «неразговорчивым таксистом».

Итак, в создании образа героини доминирует внешняя точка зрения как во фразеологическом (наименование «Соня Пароходова» подчеркивает отстраненность автора от героини), так и в психологическом планах.

Номинация «жена Фараона» выражает точку зрения «мира» на героиню, который не знает о ней ничего большего, воспринимая ее как некий придаток к мужу-бандиту (не случайно только в экспозиции и возникает упоминание о муже и обнаруживается их «духовная» близость) – то есть повествование в экспозиции ведется с точки зрения «мира».

В свою очередь, номинация «Соня Пароходова» отражает позицию автора, который смотрит на героиню извне, словно отказывая ей в праве на внутреннюю жизнь, но при этом «таинственное и грозное», неподвластное разуму, прорывается и «в этой-то соне особенно мучительно тлеет под сыростью внешних проявлений глубочайшая неудовлетворенность»12. И неудовлетворенность от бытия возникает вследствие того, что «упорядоченность», к которой привыкла Соня, приводит к автоматизации жизни, «амортизации» души как ответу на мертвенность мира.

Мотив жизни-автомата усиливается четырежды повторяющимся диалогом Сони Пароходовой и ее подруги по ателье Кати. При этом диалог неизменно начинается с одной и той же фразы: « – Кать, это ты?

– Представь себе, я, - донеслось как-то неверно, точно уж очень издалека».

Возникает очевидный мотив повторяемости, неизменности, однообразия – мотив замкнутого круга, а «где автоматы, где сама жизнь подделана, там театрализация торжествует универсальнейшую свою победу»13. Причем «театрализацию» здесь следует понимать как отсутствие живого начала, омертвление.

Обратим внимание, что в речи Кати преобладают односоставные и неполные предложения («привезли; обметываем; приходили; написано; звонил; велю; ездила»). С одной стороны, такие предложения характерны для разговорной речи, с другой – «неназывание» действующего лица может свидетельствовать и об отсутствии облика у самого мира.

Последнее подтверждается и выразительным пейзажем рассказа: не осенним, но и не летним, в то же время с чертами зимней природы: «… приметы грядущей летаргии уже давали о себе знать: в воздухе чувствовалось что-то сонное, свет был квелым, листья на деревьях потемнели и чуть слышно запахло тленом… снегирь сидел на карнизе, хотя снегирям была еще не пора» (С. 612).

Ключевые слова фрагмента – «летаргия», «сонное», «квелый», «тлен» – формируют мотив распада, разложения, смерти, в конце концов. В этом смысле пейзаж становится сюжетообразующим элементом произведения, словно предсказывая дальнейшее развитие событий (смерть жены Фараона).

Мир, окружающий Соню Пароходову, неподвижен: «… в воздухе не было заметно никакого движения» (С. 614), он давит своей мертвенной тяжестью: «… было в этом небе нечто гнетущее…» (С. 615).

Героине Пьецуха приходится бороться не только с «миром» за свою душу, которая реализует себя через творческое начало, но и с самой собой, живущей как автомат. Соня Пароходова «слишком монументальна, чтобы в ней самой … нашлось уютное место для нее самой»14.

Итак, в сюжетном смысле рассказ ставит вопрос о том, как сохранить в себе живую душу не только в мертвом мире, но и в собственном мертвом сознании.

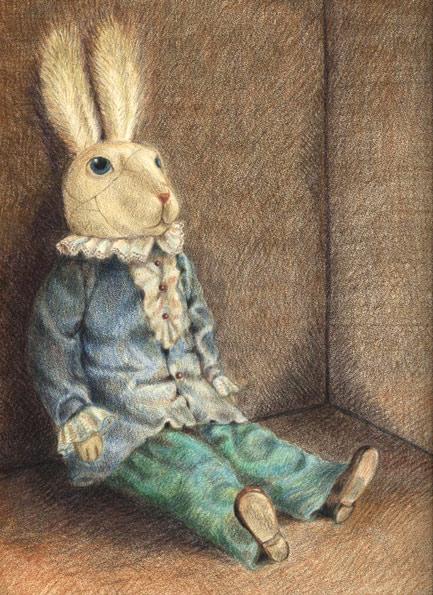

Соня Пароходова воплощает в жизнь задуманную утром модель – платье-«мотылек». Соня, как мотылек, летящий на свет и гибнущий в нем, стремится понять жизнь, вырвавшись из тусклого, однообразного существования, из «кокона» Пароходовой. И кажется, что внутренняя Соня побеждает внешнюю Пароходову.

Однако прийти к однозначному выводу читателю мешает авторская отчужденность от героини, повествовательная отстраненность, создающаяся благодаря доминирующей внешней точке зрения в изображении персонажа и «педалированию» номинации «Соня Пароходова». Для автора нет никакой «Сони», его героиня всегда именуется как «Соня Пароходова», о чем уже говорилось выше.

В финале автор принимает психологическую точку зрения персонажа: «Кожу нестерпимо жгло … сознание помутилось … не думая, а ощущая, что теперь она знает все» (С. 616). Но и в этом случае фразеологическая точка зрения остается внешней («Соня Пароходова не помня себя выбежала на лестничную площадку»), в результате чего читатель никак не ассоциирует себя с главной героиней.

Автор в рассказе выступает как наблюдатель, хроникер жизни Пароходовой, своеобразный летописец. Эта позиция приводит к «развоплощению», дискредитации заявленного смысла фабулы и сюжета. Автор в течение всего рассказа не принимает трагический пафос «бытия» героини, оставаясь внутренне непричастным к ее существованию.

Очевидно, что если на фабульном уровне героиня обнаруживает трагизм, то на уровне автора мы видим иронию по отношению к персонажу.

По мнению С. Аванесова, «если иметь в виду действительное и окончательное преодоления бытия, самоубийство должно быть признано не достигающим цели, ибо оно всегда оказывается актом, не имеющим отношения к какому-либо изменению сущности»15.Действительно, как указывает сам Шопенгауэр, «освобождение от мира» оказывается «переходом в пустое ничто»16.

Финал рассказа амбивалентен, совмещает в себе и трагедию, и иронию. Как полет мотылька к свету, так и самосожжение Сони Пароходовой оказывается прекрасным, но абсурдным поступком – освобождением через познание от земного, бренного существования, но освобождением, которое становится переходом из одного небытия в другое.

Рассказ «Жена Фараона» ставит множество традиционных для русской литературы вопросов: в чем смысл жизни и как его найти? как сохранить свою живую душу в мертвом мире? что такое истинная свобода?

С точки зрения фабулы рассказ действительно напоминает очередную вариацию на тему вечных проблем русской классики, да и решение этих вопросов кажется вполне очевидным: путь к свободе и обретению смысла жизни лежит через познание, страдание и отрицание всего ложного, наносного, отказа от поверхностного и сиюминутного – своего рода толстовская версия событий. При этом героиня по-пушкински оказывается «объемнее» своего социального статуса: ее представление о себе и о жизни трагически не совпадает со взглядом мира на нее. Кроме того, в композиционном смысле рассказ по-чеховски совершенен: ружье, висевшее на стене в первом акте, выстреливает в последнем действии (платье-«мотылек», придуманное утром, вечером становится символом поиска Абсолюта и смерти).

Но именно столь нарочитая «сделанность» рассказа (добавим сюда и «литературное» имя героини, и композиционную повторяемость эпизодов, и «двойничество») создает ощущение игры с читателем. И трагедия превращается если не в фарс, то во всяком случае иронически «развоплощается» автором.

Таким образом, вопрос о духовной свободе, поставленный в рассказе «Жена Фараона», решается амбивалентно: в современной российской действительности поиск целостности бытия приводит в тупик, поскольку абсурдность российской реальности заставляет искать абсурдный выход из нее.

М.Ю. Белкин, канд. филол. наук, Волгоград

Татьяна Толстая «Легкие миры»

Сюжетообразующее начало рассказов Т.Н. Толстой – ситуация обретения и утраты «рая» «изгнанником». Это основной тип героя писательницы17.

Данный тезис подтверждается анализом словаря рассказа «Легкие миры» (2013). Ключевое слово произведения – «дом». Лексемы с корнем «дом» («дома», «домами», «домик», «домой» и т.п.) повторяются на 53 страницах 80 раз. При этом первое по частотности слово – «быть» (в разных формах прошедшего времени: «был», «была», «были», «было») –присутствует 142 раза. «Легкие миры» - это история о «ДОМЕ», который «БЫЛ» и которого не стало.

Внешняя тема рассказа – история обретения и утраты дома. Внутренняя же связана с традиционным романтическим конфликтом – несовпадением мечты и реальности.

Фабула рассказа предельно реалистична: покупка дома – работа вдали от него – сдача дома в аренду – его разрушение арендатором – продажа дома.

Обращают на себя внимание средние звенья этой схемы: для того чтобы поддерживать уют в доме (зарабатывать деньги), героиня вынуждена покидать его сначала на несколько дней в неделю, а потом уехать и на целый год. Т.е. парадоксальным образом любовь толкает на уход от объекта любви, что в конечном итоге и приводит к утрате «рая» и уходу в небытие: «Постояла на повороте, посмотрела. Вырвала иглу из сердца и ушла»18.

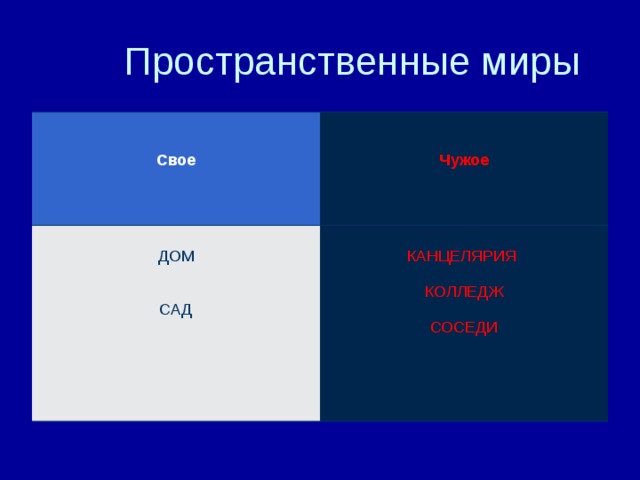

Композицию рассказа определяет ряд пространственных миров, в которых существует героиня. С одной стороны, пространство разнородно и многообразно: это и «адвокатская контора», и «дом», и «терраса», и «сад», и «участок соседей», и «колледж», и «путь из дома в колледж». С другой – выделяется всего лишь 2 противопоставленных группы локусов: «свое» - «чужое».

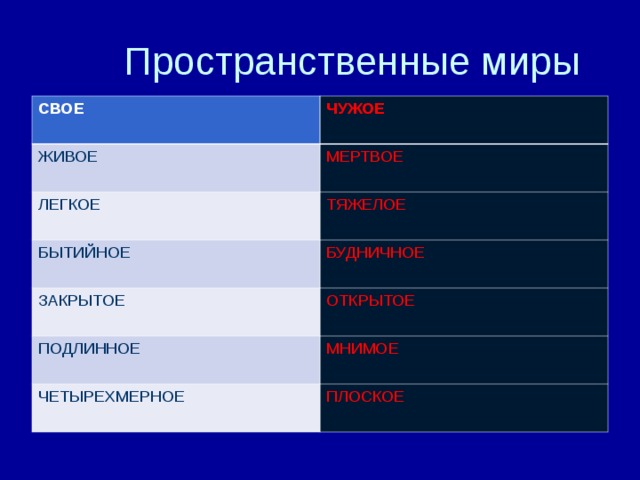

Архаичная оппозиция «свое» - «чужое» существует в рамках парадигмы, куда включаются следующие антиномии: живое - мертвое = легкое - тяжелое = бытийное - будничное = закрытое - открытое = подлинное - мнимое = четырехмерное - плоское = неправильное - «геометрически-стерильное». «Дом с террасой» и «сад» определяются через первую часть пары, остальные локусы – через вторую.

Немаловажно, что фабульное действие начинается и заканчивается в одной и той же пространственной точке – адвокатской конторе: условно говоря, «хронотопе канцелярии». Кольцевая композиция в данном случае подчеркивает идею «тщетности усилий по устроению очага, бренности осязаемого, зримого, такого дорогого и прекрасного мира»19, мысль о недостижимости «рая».

Говоря о «хронотопе канцелярии», приведем идею В.Н. Топорова о том, что такому пространству чужды качественные различия, «одухотворенность», а свойственны унификация, технизация и автоматизация20. Хронотоп канцелярии представляет собой ограниченное пространство публичного существования. Для него характерна особая связь человека с окружающим миром: обезличенность, «о-внешненность» пребывания, регламентированность действий. Пространство рационально: ничто не должно выбивать из общего ритма существования. Юридическая лексика ("права, обязанности и проблемы, связанные с этим имуществом"), скрупулезные описания бытовых мелочей ("авторучка с черными чернилами") помогают автору ввести читателя в холодный мир бюрократии.

В пространстве адвокатской конторы не приветствуются нормальные человеческие отношения («Адвокат запрещал Дэвиду говорит со мной, а мне - с Дэвидом (146)»). Адвокат Дэвида недоговаривает о многих вещах, а сам владелец дома должен стараться быть нейтральным и замкнутым, хотя на самом деле он «простой и честный» и "аж таращится от желания не «обмануть, не объегорить даже случайно» (147). В таком пространстве человек отдаляется от самого себя, поступая «как должно», закрывая себе дорогу в «легкие миры», о поиске которых и идет речь в тексте.

В конце произведения автор, возвращаясь к пространству адвокатских контор, подчеркивает его уродливость и пустоту. Ощущение обезличенности и отсутствие жизни передаются даже на уровне синтаксиса: в основном встречаются короткие, неосложненные предложения, не насыщенные определениями и сравнениями ("Поехала в офис", "Изложила проблему"). Характерно, что как в начале повествования, так и в конце адвокаты не наделены именами, а обозначаются (в конце) как «крючкотворы».

Мотив автомата очевиден в «Легких мирах» в той части, где речь идет о колледже и дороге к нему.

Путь героини из дома в колледж – это дорога смерти, дорога «автоматов». На 2-х страницах трижды повторяются слова с корнем «автомат»: «Я – автомат … автоматическим движением… вся армия водителей одновременно делает то же, все мы автоматы» (163-164). Героиня словно переживает метафорическую смерть души, "полулежа в саркофаге" автомобиля. Здесь впервые в рассказе появляется важная мысль, которая развивается далее: героиня находится в своеобразном симбиозе со своим домом и, покидая его, испытывает страдания, переживает духовную смерть.

Холодное пространство колледжа - царство лицемерия. Студенты не влюблены в книги: они не умеют по-настоящему читать и глубоко воспринимать литературу. Преподаватели вынуждены подстраиваться под студентов, чтобы не оказаться уволенными. Подобно другим, рассказчице приходится преодолевать себя и начать угождать студентам, "лаять ради любви", следуя "системе Станиславского, помноженную на густую хлестаковщину" (160). В "тяжелом" мире приходится быть как все, чтобы выжить.

В таком пространстве нет необходимости «вслушиваться» в него, видеть больше, чем требуется. Отсюда понятным становится, почему работы студентов настолько бездарны, что даже лишают героиню «тонких каналов», связывавших ее с «легкими мирами» – то есть с подлинностью. Как известно, там где «автоматы, где сама жизнь подделана, там театрализация торжествует универсальнейшую свою победу»21. «Театральность» в данном случае выступает синонимом неподлинности реального пространства – и не случайно, что как преподаватели, так и студенты ведут игру: первые делают вид, что ставят заслуженные хорошие отметки, а вторые придумывают разные трагические истории, чтобы эти отметки получить. Ложь на всех уровнях пронизывает пространство колледжа, лишая героиню цельности и, как сказано, заставляя ее «мертветь».

Подлинным, живым, бытийным, «легким» миром в рассказе является пространство дома и сада, пространство воображения, памяти и творчества – закрытое от чужих глаз, доступное лишь взгляду рассказчицы и – мимолетно – двум «странным» студентам, умеющим творить – то есть обладающим способностью попадать в четвертое измерение.

Одаренность последних заключается не только в умении управлять словом, но и в их непохожести на окружающих, особом взгляде на мир. Это отличающееся восприятие позволяло начинающим писателям открывать «порталы» в легкие миры, запечатлевать частичку истины на бумаге. Таким образом, по авторской идее, состояния подлинности можно достичь с помощью создания или восприятия искусства. Однако в "легких мирах" все равно невозможно остаться навсегда.

В первой главке автор раскрывает внешнее пространство дома. Сначала дом предстает таким же холодным, как адвокатская контора: "длинный серый недостроенный сарай с протекающей крышей, спрятанный в глубине заросшего, запущенного участка в непрестижном сельском углу" (146). И героиня покупает этот «дом-сарай» только потому, что он обладает дверью в «легкие миры». Этот «портал» - недостроенная веранда: «… нелепая, чудесная постройка, обещавшая выход в легкие миры … стены были стеклянными от пола до высокого потолка и выходили в зеленые сады…» (148).

Сад предстает своеобразным убежищем рассказчицы, ее пропуском в "легкие миры". Сад невероятно красив, в нем можно найти самые разнообразные растения со всего мира: катальпы, японский клен с "красными маленькими резными листьями", сосны, магнолии, нарциссы, ликвидамбар - таким образом складывается собирательный образ вселенского сада. При этом детализированное описание растений, их подробное перечисление противопоставляется сухости и скупости описаний мира, находящегося за пределами «личного» пространства героини: объемность внутреннего мира вступает в конфликт с линейностью и «плоскостностью» мира внешнего.

Сад в традиционной символике толкуется положительно22. Это связано с устойчивыми представлениями о рае как о саде. Сам же рассказ Т.Н. Толстой в этом смысле вписывается в традиционный контекст потери сада как изгнания из рая и разрушения Дома («Вишневый сад» А.П. Чехова и «Антоновские яблоки» И.А. Бунина).

Сад в рассказе выступает и как метонимия души героини: он закрыт от посторонних глаз (а она называет себя «интровертом»); он, так же как и героиня до встречи с ним, зарос сорняками (а она погрязла в житейских мелочах и бюрократической волоките); в отсутствие героини сад погибает – она же, в свою очередь, уходит из «дома-сада» опустошенной.

Очень важным в повествовании является образ Норы - негритянки, владевшей этим домом-садом задолго до рассказчицы. В моменты, когда открываются "легкие миры", героиня способна с помощью своего воображения визуализировать бывшую владелицу дома. Та предстает равной героине-рассказчице: Нора "выходит из нашего с ней дома [выделено нами – Н.К.]" (154).

Повествование о Норе представлено в настоящем времени - таким образом смешиваются два временных плана, прошедшее становится настоящим – и Нора обретает бессмертие.

Очевидно, что «дом-сад» обладает четырехмерностью: время становится четвертым измерением пространства. В.Н. Топоров отмечает, что «в архаичной модели мира пространство не противопоставлено времени. В мифопоэтическом хронотопе время сгущается и становится формой пространства… Пространство же, напротив, «заражается» внутренне-интенсивными свойствами времени… втягивается в его движение, становится неотъемлемо укорененным в разворачивающемся во времени мифе, сюжете (т. е. в тексте)»23. Именно по этой причине у рассказчицы возникают зримые, осязаемые видения прошлого.

Героиня с нежностью отзывается о своем доме, как по-настоящему влюбленный человек, замечает неприметные детали, которые обычно не вызывают никаких чувств у посторонних людей: "его зеленая дверь с круглой латунной ручкой … его кремовые, собственноручно мною выкрашенные стены … березовый паркет, засиявший как старое золото, после того как я, ползая на карачках, оттерла половицы от всякой дряни каким-то особым американским маслом для оттирания паркета от дряни" (171-172). Подчеркивается, что хозяйка дома сама превратила его в то, чем он стал, способствовала его перерождению, создала свой рай, идиллию. В этом смысле не случайно отмытый паркет сравнивается с золотом - одним из самых высоких символов чистоты.

Однако во внутренний мир героини вторгается чуждая ей реальность. Так, автор повествует о впечатлениях героини от столкновения с миром американского пригорода, миром, где нет места возвышенным мечтам, а есть только рутина: «Как полагается, пришли соседи, принесли маленький пирожок в подарок» (156). Обращает на себя внимание придаточная конструкция «как полагается». Ритуальность действий соседей возвращает героиню к мнимости внешнего, неподлинного быта: посещение чужого и чуждого пространства соседского дома отбирает у героини возможность перехода в 4 измерение (после визита к соседям она не может общаться с Норой: Нора «смотрела куда-то далеко» (158) – и чувствует, что "в ее душе натоптано").

Метафорически показывается, как духовно далеко пространство соседского дома героине: "не более ста пятидесяти метров, но метров лесных, чащобных. Чаща, разделявшая меня с соседями, была совершенно непроходима" (156).

«Сказочная» чаща – граница между миром «живых» и «мертвых» в рассказе. Путь героини к соседям или в колледж – это пересечение этой границы и потеря «самости», естественности, искренности.

Но героиня и сама допускает вторжение чуждой реальности в свое бытие, что в конечном итоге и приведет к разрушению «рая». Эта чуждая реальность представлена в коннотации «недостачи», «распада» и «разложения»: «Ну а потом пришел Нильсен… с бледными волосами … чахленький, с мелко-брезгливым выражением на впалом личике мучного червя» (185). Нильсен - персонаж, который уничтожит «рай». Он требует отмыть дом, несмотря на то что рассказчица трудилась над ремонтом и облагораживанием своего мира, "ползая на карачках, оттирала половицы от всякой дряни".

Дело в том, что та чистка, которую проводила героиня, помогала дому возродиться, зацвести, ожить. Нильсену же, напротив, нужна была "стерильная", «геометрическая» чистота, подразумевающее отсутствие всего живого. Нильсен – это метафора тлена и разрушения. Словно вирус или, скорее, паразит, Нильсен пробрался под "земную скорлупу" героини - ее дом - и "напустил порчу" - запустил необратимый процесс угасания и постепенного умирания дома, смерть которого приведет к утрате и духовной защиты рассказчицы, и ее жизненных смыслов.

Не случайно Толстая отмечает, что процесс стерилизация дома был осуществлен "сильнодействующими кислотами и щелочами" - искусственными, ненатуральными продуктами бытовой химии. Характерно, что работники "обработали все вертикальные и горизонтальные поверхности" - для них полы и стены, столь любимые героиней, всего лишь какие-то плоскости, поверхности, с которыми они работают.

Плоский мир разрушает четырехмерное пространство. Таким образом, дом, каким он был ранее, перестает существовать. Остается лишь пустая материальная оболочка. Героиня с нежностью и горечью отмечает, что это "был" ее дом: "живое, любимое, доверившееся ей строение". В этих строках дом олицетворяется, наделяется полной человеческой волей: он сам способен выбирать, кому открываться, позволяя пройти в "легкие миры". Но таким дом только "был" раньше; теперь, когда героиня покинула его и уничтожила в нем все живое, он теряет «глубину» и становится пустым.

Литература

1.Аванесов С. Философская суицидология// URL: http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Avan/13.php

2.Белокурова С.П., Висленко Л.П. Метод проекта при чтении произведений современной литературы//URL: http://lit.academia-moscow.ru/off-line/litschool_metod/Metod_proekta.pdf

3.Берковский Н.Я. Романтизм в Германии. –Л., 1973.

4.Маркова Т.Н. В.М. Шукшин в восприятии Вяч. Пьецуха//Вестник Томского государственного педагогического университета. – 2011. – Вып. 7 (109).

5.Сидоров Е.Ю. Рассуждение о писателе Пьецухе//Знамя. – 2007.-№ 6.URL: http://magazines.russ.ru/znamia/2007/6/si12.html

6.Сорокин П.А. Основные черты русской нации в ХХ столетии // О России и русской философской культуре. – М.. 1990.

7.Тюпа В.И. Художественный дискурс.- Тверь, 2002.

8.Успенский Б.А. Поэтика композиции. - СПб., 2000.

9.Флоренский П.А. Имена//URL: http://philologos.narod.ru/florensky/6-sofia.htm

10.Шопенгауэр А. Мир как воля и представление / Пер. Ю.И. Айхенвальда // Шопенгауэр А. Собрание сочинений. Том 1. М, 1992

11.Шулаков С. Уникальный душевный недуг// НГ Ex Libris.-05.04.2012. – URL: http://exlibris.ng.ru/person/2012-04-05/2_petsukh.html

12.http://www.enas.ru/hl/litsem/piet.htm

13. Бидерманн Г. Энциклопедия символов.- М., 1996.

14. Генис А.А. Как работает рассказ Толстой// Звезда.- 2009. № 9.

15. Сурат И.З. Новая проза Татьяны Толстой // Знамя. – 2014.- № 8 (http://magazines.russ.ru/znamia/2014/8/12s.html)

16. Топоров В.Н. Пространство и текст // http://ec-dejavu.ru/p/Publ_Toporov_Space.html

4� Шопенгауэр А. Мир как воля и представление / Пер. Ю.И. Айхенвальда // Шопенгауэр А. Собрание сочинений. Том 1. М.: Московский клуб, 1992.-С. 372.

10� Белокурова С.П., Висленко Л.П. Метод проекта при чтении произведений современной литературы//URL:http://lit.academia-moscow.ru/off-line/litschool_metod/Metod_proekta.pdf

19� Сурат И.З. Новая проза Татьяны Толстой // Знамя. – 2014.- № 8 (http://magazines.russ.ru/znamia/2014/8/12s.html)