Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение

«Основная общеобразовательная школа имени братьев Петровых

с. Реполово»

Разработка внеклассного мероприятия по русскому языку

«ТУРНИР ЗНАТОКОВ ФРАЗЕОЛОГИИ»

Курманова Фарзана Мирхайдаровна, учитель русского языка и литературы МКОУ «ООШ им. бр. Петровых с. Реполово»

2013 год

Оглавление

Введение ………………………………………………… 3 стр.

Сценарий « Турнира знатоков фразеологии» ……… 4-11 стр.

Заключение ……………………………………………… 12 стр.

Список использованной литературы ………………... 13 стр.

Введение

«Чем богаче язык выражениями и оборотами,

тем лучше для искусного писателя»

А.С. Пушкин

“Если язык можно сравнить с тканью мышления, то фразеологизмы – это драгоценные нити, сообщающие ткани своеобразную, неповторимую расцветку и блеск”. Поэтому знание фразеологии – необходимое условие глубокого овладения родным языком. Фразеологические обороты обогащают язык, делают речь яркой, образной, меткой.

В повседневной жизни школьники употребляют самые распространенные фразеологизмы, но не знают их происхождения.

Необходимо научить их разграничивать различные по стилистической окраске лексические пласты, правильно выбирать языковые средства. Учитель должен подвести учащихся к тому, чтобы они в полной мере заинтересовались историей языка и этимологией слов и выражений.

Для этого нужно не только видеть огромный пласт лексики – фразеологию, но и анализировать живую речь, развивать рефлексию на свою и чужую речь.

К сожалению, в полном объеме раздел не изучается, по программе фразеологии отводится только 4 часа.

Для того, чтобы расширить и углубить знания обучающихся по данной теме, я провожу различные внеклассные мероприятия. Одним из методов, способствующих развитию и совершенствованию познавательных, умственных и творческих способностей, является игра. Поэтому я чаще всего применяю различного рода игры, как на уроках, так и во внеурочной деятельности.

В данном случае – это игра-состязание.

Сценарий турнира знатоков фразеологии

Цели: обобщить и расширить знания учащихся о фразеологизмах, познакомить с историей их возникновения, развивать речь учащихся, формировать познавательный интерес к русскому языку как учебному предмету, воспитывать любовь и уважение к русскому языку.

Ход мероприятия.

Вступительное слово. Сообщение цели турнира. Знакомство с правилами состязаний.

Русский язык – один из самых богатых языков мира. Он имеет большой лексический запас, располагает развитыми выразительными средствами для обозначения всех необходимых понятий в любой сфере человеческой деятельности.

Сегодня мы с вами будем говорить о фразеологизмах. Фразеологизмы являются украшением языка. Они делают нашу речь яркой, образной, выразительной.

Цель игры: обобщить и расширить знания о фразеологизмах, познакомиться с историей их возникновения.

Правила игры. Соревнуется две команды. Учитель задаёт вопросы, участники команд по очереди отвечают на них. Если команда не может дать ответ на вопрос или даёт неверный ответ, то право ответа передаётся команде соперников. За правильные ответы команды получают жетоны. В конце игры поводятся итоги. Победителем считается команда, набравшая большее количество жетонов.

2. Конкурсная программа.

Вспомните, что такое фразеологизмы. (Фразеологизмы — устойчивые сочетания слов в языке.)

Какой раздел языка изучает устойчивые сочетания слов? (Фразеология)

Конкурс № 1 «Замени одним словом!», слайд 2.

Задание: заменить фразеологизмы одним словом.

кот наплакал – (мало)

развесить уши - (слушать)

как снег на голову - (неожиданно, внезапно)

ломать голову – (думать)

сидеть сложа руки – (бездельничать)

рукой подать – (близко)

повесить голову – (загрустить)

обвести вокруг пальца – (обмануть)

зарубить на носу - (запомнить)

Конкурс № 2 «Восстанови фразеологизмы!», слайды 3 - 4.

Задание: восстановить фразеологизмы.

делить шкуру неубитого … (медведя)

писать как … лапой (курица)

купить … в мешке (кота)

вставлять … в колёса (палки)

брать … за рога (быка)

провалиться сквозь … (землю)

водить за … (нос)

держать … за зубами (язык)

завязать … на память (узелок)

Конкурс № 3 «Кто больше?», слайд 5.

Задание: вспомните фразеологизмы, в состав которых входят слова рука (1 команда), голова (2 команда).

Слайд 6. Фразеологические обороты со словом рука: рука об руку, набить руку, золотые руки, рукам волю давать, дать руку на отсечение, на руках носить, взять себя в руки, дело из рук валится, как рукой сняло, на все руки мастер, на руку нечист, правая рука, рукой подать, руки наложить на себя, сбыть с рук, сойти с рук, рука руку моет, руки марать, умыть руки, не покладая рук, сидеть сложа руки.

Слайд 7. Фразеологические обороты со словом голова: человек с головой, горячая голова, быть на голову выше, в первую голову, выдать с головой, голова кругом идёт, повесить голову, из головы вон, как снег на голову, ломать голову, поднять голову, с больной головы на здоровую, с ног до головы, потерять голову, разбить наголову, сложить голову.

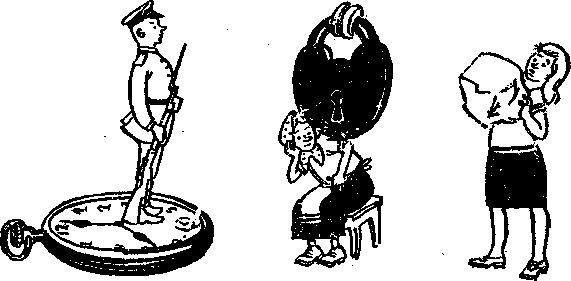

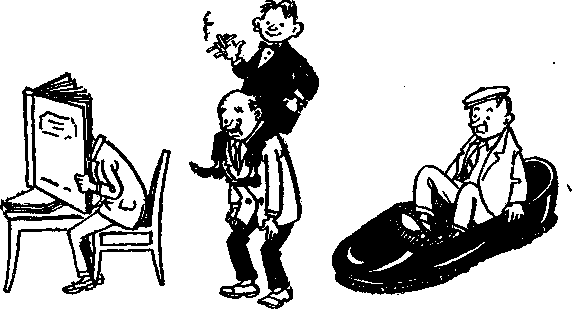

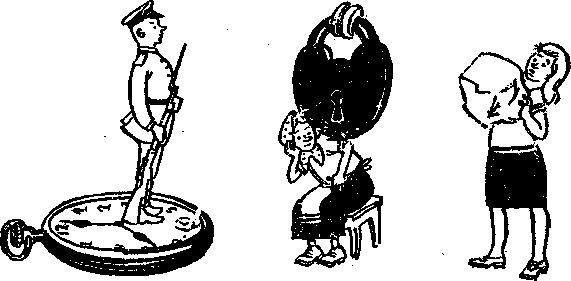

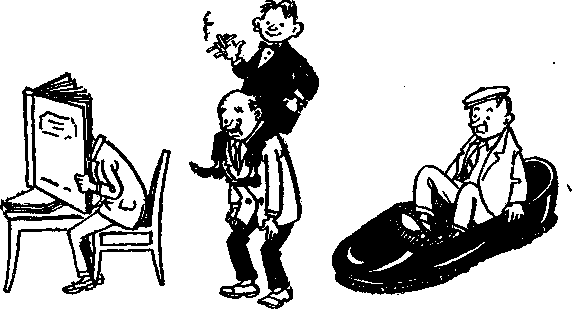

Конкурс № 4 «Художник понял всё буквально», слайды 8 - 9.

Задание: к некоторым фразеологическим оборотам, имеющим переносный смысл, художник сделал иллюстрации, поняв эти выражения буквально, т. е. в прямом смысле. Назовите эти фразеологизмы, объясните их значение.

Задание: к некоторым фразеологическим оборотам, имеющим переносный смысл, художник сделал иллюстрации, поняв эти выражения буквально, т. е. в прямом смысле. Назовите эти фразеологизмы, объясните их значение.

Стоять на часах – нести караул.

Сидеть под замком – сидеть взаперти.

Камень на сердце – так говорят о тяжёлом душевном состоянии человека.

С головой уйти (погрузиться) – целиком, совершенно отдаться чему-нибудь (каким-нибудь делам, занятиям).

Сидеть на шее – кого-либо обременять собой, заботами о себе.

Сесть в калошу – потерпев неудачу, оказаться в смешном, неловком положении.

Конкурс № 5. Вспомните фразеологизмы, в состав которых входят названия животных. Объясните их значение. Слайд 10.

Быть на коне - находиться в благоприятных, удачно сложившихся обстоятельствах, иметь успех.

Буриданов осел - о крайне нерешительном человеке, колеблющемся в выборе между двумя равносильными желаниями, двумя равноценными возможностями.

Вернемся к нашим баранам - призыв к говорящему не отвлекаться от основной темы; констатация говорящим того, что его отступление от темы разговора окончилось и он возвращается к сути.

Из мухи делать слона - сильно преувеличивать что-либо, придавать чему-либо незначительному большое значение.

Медвежий угол - захолустье, глушь, отдаленное, глухое место.

Гнаться за двумя зайцами - пытаться одновременно достичь двух различных целей,

выполнить два разных дела.

Волк в овечьей шкуре - так мы называем злых людей, прикидывающихся добряками, хищников всякого рода, которые прячутся под маской кротости, чтобы ввести в заблуждение и удобнее напасть на легковерных.

Собаку съесть - о том, кто является знатоком чего-либо, имеет богатый опыт в чём-либо.

Вертеться (кружиться) как белка в колесе - находиться в беспрестанных хлопотах, суетиться.

Медведь на ухо наступил - о человеке, лишённом музыкального слуха.

Козёл отпущения - лицо, которому достается за чужие грехи.

Держать в ежовых рукавицах - держать кого-либо в строгом повиновении, очень строго и сурово обходиться с кем-либо.

Заблудшая овца (овечка) - человек, сбившийся с правильного жизненного пути.

Как черепаха, черепашьим ходом, черепашьим шагом - очень медленно.

Делить шкуру неубитого медведя - распределять прибыль от еще не осуществлённого дела, предприятия.

Тёмная лошадка - о человеке, чьи качества, возможности неясны, неизвестны.

Рабочая лошадка - о трудолюбивом человеке, безотказном работнике.

Собака на сене - про человека, который не делится тем, что не нужно ему самому.

Медвежья услуга - неуклюжая, неловкая, неумелая услуга, вредящая кому-либо, приносящая вместо помощи неприятность.

Голодный как волк - очень голодный.

Львиная доля - большая часть чего-либо.

Мартышкин труд - бесполезный, напрасный труд.

Конкурс № 6 «Почему мы так говорим?», слайд 11.

Задание: объясните значение и происхождение фразеологизмов. Ответы учащихся сопровождаются демонстрацией презентации «Почему мы так говорим?»

казанская сирота

коломенская верста

попасть в переплёт

гол как сокол

бить баклуши

тёртый калач

лясы точить

канитель тянуть

зарубить на носу

Слайд 12. Казанские сироты. После завоевания Казани русский царь Иван IV щедро наградил отдельных татар. Многие татары злоупотребляли добротой русских и, прикидываясь бедными, назойливо требовали наград. Прикидываться казанским сиротой — притворяться бедняком.

Слайд 13. Коломенская верста. В своё время царь Алексей Михайлович расставил от Москвы до своей любимой летней дачи в селе Коломенском высокие столбы — вёрсты, которых в России тогда ещё не бывало. Позже и о высоком, долговязом человеке стали говорить: ростом с коломенскую версту.

Слайд 14. Попасть в переплёт. Переплёт - сплетенная из веток ловушка для рыб. Попасть в переплёт – попасть в затруднительное, опасное или неприятное положение.

Слайд 15 Гол как сокол. Сокол - старинное военное стенобитное орудие. Это была совершенно гладкая («голая») чугунная болванка, закрепленная на цепях. Гол как сокол – очень бедный, нищий.

Слайд 16. Баклуши бить. Баклушей называлась деревянная чурка, из которой вырезали ложки, посуду и другие деревянные изделия. Колоть (бить) баклушу считалось лёгким делом, которое обычно поручалось старикам или детям. Отсюда бить баклуши — заниматься пустяками, бездельничать.

Слайд 17. Тёртый калач. На самом деле был такой сорт хлеба – «тёртый калач». Тесто для него очень долго мяли, месили, «тёрли», отчего калач получался необыкновенно пышным. И еще была пословица: «Не тёрт, не мят, не будет калач». То есть человека учат испытания и беды. Тёртый калач - так называют опытного человека, которого трудно провести.

Слайд 18. Лясы (балясы) точить, балясничать. Выражение это происходит от слова балясины (так назывались фигурные столбики для лестничных перил, которые вытачивались на токарных станках). Занятие это считалось нетрудным и весёлым, мастера шутили, балагурили, пели. Балясы точить - балагурить, пустословить для потехи.

Слайд 19. Канитель тянуть. В старину медные, золотые и серебряные нити для вышивки изготовляли вручную: раскаляли металл и осторожно вытягивали клещами тонкую проволоку, которая называлась канитель. Работа была очень медленной, поэтому стали говорить: канитель тянуть (медлить, мешкать).

Слайд 20. Зарубить на носу означает: запомнить крепко-накрепко, раз и навсегда. Слово НОС тут вовсе не означает орган обоняния, а всего лишь памятную дощечку, бирку для записей. В древности неграмотные люди всегда носили с собой такие дощечки и на них зарубками, резами делали всевозможные заметки. Эти бирочки и называли носами.

Конкурс № 7. Шуточные вопросы.

1. Его вешают, приходя в уныние; его задирают, зазнаваясь; его всюду суют, вмешиваясь не в своё дело. Что это? (НОС) Слайд 21.

2. Он в голове у легкомысленного, несерьёзного человека; его советуют искать в поле, когда кто-нибудь бесследно исчезает; на него бросают деньги и слова те, кто их не ценит. Что это? (ВЕТЕР) Слайд 22.

3. Его проглатывают, упорно не желая о чём-нибудь говорить; он хорошо подвешен у человека, который говорит бойко, легко; за него тянут или дёргают, настойчиво заставляя высказаться; его держат за зубами, когда не хотят говорить лишнего. Что это? (ЯЗЫК) Слайд 23.

3.Подведение итогов. Награждение.

4. Заключительное слово учителя. Чтение стихотворения В. Суслова «Как работают слова»:

Бывает частенько, что слово одно,

Но очень по-разному служит оно.

Примеры тут можно найти без труда,

Возьмём хоть короткое слово «вода».

Вот был я мальчишкой, да детство прошло.

С тех пор уж немало «воды утекло»,

О смелом мы вправе сказать наперёд:

Такой «сквозь огонь и сквозь воду пройдёт»!

А гуси и утки – сухие всегда.

Заметили люди: «Как с гуся вода!»

Случалось с тобою: ты правил не знал,

Молчал при опросе? «Воды в рот набрал»!

Лентяй отдыхает, а время идёт –

«Под камень лежачий вода не течёт».

Сказать болтуну мы порою не прочь:

Довольно, мол, «воду-то в ступе толочь»!

Не прочь и другому сказать невзначай:

«Довольно лить воду! Ты дело давай!»

Работать впустую!.. Что скажут потом?

Не дело, мол, «воду носить решетом»!

Стихи я пишу, не жалея труда,

Чтоб вы не сказали: «В стихах-то вода…».

Ребята! Надеюсь, что вы будете более внимательны к русскому слову, что в своей речи будете употреблять фразеологизмы. Спасибо за игру!

Заключение

Внеклассное мероприятие, проводимое в форме турнира, помогает выявить уровень знаний учащихся по теме «Фразеологизмы».

Школьники обогатили фразеологический запас слов. Задания конкурсов способствовали развитию навыков правильного употребления фразеологизмов в устной и письменной речи.

Наглядно учащимся были продемонстрированы эмоционально-выразительные достоинства фразеологических оборотов по сравнению со свободными сочетаниями. Хочется надеяться, что они будут правильно и умело пользоваться ими в речи, по крайней мере, стараться.

Список использованной литературы

1. Баранов М.Т.Методика лексики и фразеологии на уроках русского языка. М., Просвещение, 1989

2. Введенская В.А., Баранов М.Т., Гвоздарев Ю.А. Методические указания к факультативному курсу «Лексика и фразеология русского языка». М., Просвещение, 1991

3. Введенская Л. А., Баранов М. Т., Гвоздарев Ю. А. Русское слово: факультативный курс “Лексика и фразеология русского языка” – М.: Просвещение, 1983.

4. Жуков В. П. Школьный фразеологический словарь русского языка: пособие для учащихся – М.: Просвещение, 2-е изд., 1989.

5. Русский язык 6 класс. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т.,Тростенцова Л.А., Григорян Л.Т., Кулибаба И.И. Научный редактор Шанский Н.М. М., «Просвещение», 2012

6. Справочник школьника по русскому языку: 5 – 11 классы /под ред. П. А. Леканта – М.: Дрофа, 1996.

7. Фразеологический словарь: серия “Энциклопедия русского языка” – М.: ООО “Мир книги”, 2003.

15

Задание: к некоторым фразеологическим оборотам, имеющим переносный смысл, художник сделал иллюстрации, поняв эти выражения буквально, т. е. в прямом смысле. Назовите эти фразеологизмы, объясните их значение.

Задание: к некоторым фразеологическим оборотам, имеющим переносный смысл, художник сделал иллюстрации, поняв эти выражения буквально, т. е. в прямом смысле. Назовите эти фразеологизмы, объясните их значение.