Занятие №2. Теория

Раздел 2. Клетка как биологическая система

Кодификатор

2.1 Современная клеточная теория, ее основные положения, роль в формировании современной естественнонаучной картины мира. Развитие знаний о клетке. Клеточное строение организмов – основа единства органического мира, доказательство родства живой природы

2.2 Многообразие клеток. Прокариоты и эукариоты. Сравнительная характеристика клеток растений, животных, бактерий, грибов

2.3 Химический состав клетки. Макро- и микроэлементы. Взаимосвязь строения и функций неорганических и органических веществ (белков, нуклеиновых кислот, углеводов, липидов, АТФ), входящих в состав клетки. Роль химических веществ в клетке и организме человека

Основные положения современной клеточной теории:

Клетка — основная структурная единица строения, функционирования и развития всех живых организмов, способная к самовоспроизведению и саморегуляции.

Клетки всех одноклеточных и многоклеточных организмов сходны по своему строению, химическому составу, основным процессам жизнедеятельности и обмену веществ.

Размножение клеток происходит путем их деления, каждая новая клетка образуется в результате деления исходной (материнской) клетки.

В сложных многоклеточных организмах клетки специализированы по выполняемым ими функциям и образуют ткани; из тканей состоят органы, которые тесно взаимосвязаны и подчинены нервной и гуморальной регуляциям.

Клеточное строение организмов — доказательство единства происхождения всего живого.

Клеточная теория утверждает, что все живые организмы состоят из клеток. Клетка — это та минимальная структура живого, которая обладает всеми жизненными свойствами — способностью к обмену веществ, росту, развитию, передаче генетической информации, саморегуляции и самообновлению.

Клетки всех организмов обладают сходными чертами строения. Однако клетки отличаются друг от друга по своим размерам, форме и функциям. Яйцо страуса и икринка лягушки состоят из одной клетки. Мышечные клетки обладают сократимостью, а нервные клетки проводят нервные импульсы. Различия в строении клеток во многом зависят от функций, которые они выполняют в организмах. Чем сложнее устроен организм, тем более разнообразны по своему строению и функциям его клетки. Каждый вид клеток имеет определенные размеры и форму. Сходство в строении клеток различных организмов, общность их основных свойств подтверждают общность их происхождения и позволяют сделать вывод о единстве органического мира, является доказательством родства живой природы.

Развитие знаний о клетке

| Учёный | Событие |

| Р. Гук | описал биологические исследования, проведения с использованием микроскопа. Применил термин «клетка» |

| А. Ван Левенгук | открыл одноклеточные организмы и эритроциты; описал бактерии, грибы, простейших. |

| К. Бэр | открыл яйцеклетки птиц и животных. |

| Р. Броун | описал ядро в клетке. |

| М. Шлейдер и Т. Шванн | обобщили знания о клетке и сформулировали клеточную теорию: «Клетка — единица структуры и функции в живых организмах». |

| Р. Вихров | показал, что все клетки образуются из других клеток путём клеточного деления. |

| А. Вейсман | показал, что все клетки образуются из других клеток путём клеточного деления. |

| И.И.Мечников | открыл процесс фагоцитоза |

| С.Г. Навашин | Открыл процесс двойного оплодотворения у цветковых растений |

Многообразие клеток. Прокариоты и эукариоты

Подавляющее большинство известных на сегодняшний день живых организмов (растения, животные, грибы и бактерии) имеет клеточное строение. Форма клеток может быть округлой, цилиндрической, кубической, призматической, дисковидной, веретеновидной, звездчатой и др.

Несмотря на все разнообразие клеток, общий план строения для них един: все они содержат наследственную информацию, погруженную в цитоплазму, и окружающую клетку плазматическую мембрану. Снаружи от мембраны у клетки может быть еще клеточная стенка, состоящая из различных веществ, которая служит для защиты клетки и является своего рода ее внешним скелетом.

В настоящее время различают два основных типа организации клеток: прокариотические и эукариотические.

Прокариотическая клетка не имеет ядра и других внутренних мембранных органоидов (за исключением плоских цистерн у фотосинтезирующих видов, например, у цианобактерий). Область хранения наследственной информации в виде единственной крупной кольцевой двухцепочечной молекулы ДНК не отделена от цитоплазмы мембранами, называется нуклеоидом. Размеры прокариотических клеток, как правило, на порядок меньше, чем размеры эукариотических. Прокариотами являются бактерии.

Эукариотическая клетка — клетка, в которой хотя бы на одной из стадий развития имеется ядро, отграниченное от цитоплазмы ядерной оболочкой. Генетический материал в нём заключён в нескольких линейных двухцепочных молекулах ДНК, образующих у подавляющего большинства комплекс с белками-гистонами - хроматин. В клетках эукариот имеется система внутренних мембран, образующих, помимо ядра, ряд других органоидов (эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи и др.). Кроме того, у подавляющего большинства имеются постоянные внутриклеточные симбионты-прокариоты — митохондрии, а у водорослей и растений — также и пластиды. К эукариотическим организмам относят растения, животные и грибы.

Сравнительная характеристика клеток эукариот и прокариот

| Прокариоты | Эукариоты |

| Размер составляет 0,1-5,0 мкм. | Размер составляет 5-100 мкм. |

| Ядро отсутствует. | Ядро присутствует. |

| Нуклеоид из одно кольцевой молекулы ДНК | более одной хромосомы с линейными молекулами ДНК |

| неподвижная цитоплазма; | подвижная цитоплазма; |

| Микротрубочки отсутствуют. | Присутствующие микротрубочки. |

| Мембранные органоиды отсутствуют. | Есть мембранные органоиды |

| Рибосомы меньшего размера 70S | Рибосомы большего размера 80S |

| Хлоропласты отсутствуют; хлорофилл (у цианобактерий) рассеян в цитоплазме. | Хлоропласты, присутствующие в растениях. |

| Клеточная стенка химически сложна из муреина | Клеточная стенка присутствует в растениях (клетчатка) и грибах (хитина) и химически проще. |

| транскрипция и трансляция не разделены во времени и пространстве | транскрипция происходит в ядре, трансляция – в цитоплазме |

| окислительное фосфорилирование (синтез АТФ) происходит на мезосомах | окислительное фосфорилирование (синтез АТФ) на складках внутренней мембраны митохондрий |

| Простое бинарное деление, веретено деления не образуется | амитоз, митоз или мейоз; |

| Образуют споры для переживания неблагоприятных условий. | Образуют споры для размножения |

| Примеры: Бактерии и археи. | Примеры: Протисты, грибы, растения и животные. |

Сравнительная характеристика клеток представителей разных царств

| Сравнительные признаки | Царства |

| Бактерии | Животные | Грибы | Растения |

| Организация наследственной информации | Прокариотическая- нет оформленного ядра | Эукариотическая-есть оформленное ядро | Эукариотическая-есть оформленное ядро | Эукариотическая-есть оформленное ядро |

| Локализация ДНК | Нуклеоид, плазмиды* | Ядро, митохондрии | Ядро, митохондрии | Ядро, митохондрии, пластиды |

| Цито- плазматическая мембрана (плазмалемма) | Есть | Есть | Есть | Есть |

| Клеточная стенка | Из муреина-полипептида (белка) | Отсутствует, Надмембранный комплекс представлен гликокаликсом | Из хитина-полисахарида (углевода) | Из клетчатки-полисахарида (углевода) |

| Цитоплазма | Неподвижная | Подвижная | Подвижная | Подвижная |

| Рибосомы | Мелкие 70S | Крупнее 80S | Крупнее 80S | Крупнее 80S |

| ЭПС | нет | есть | есть | есть |

| Митохондрии | нет | есть | есть | есть |

| Лизосомы | нет | Обычно не видны | есть | есть |

| Аппарат Гольджи | нет | есть | есть | есть |

| Вакуоль | нет | пищеварительные, сократительные | Мелкие | Крупные |

| Пластиды | нет | нет | нет | есть (хлоропласты, хромопласты, лейкопласты) |

| Центриоли | нет | есть | нет | нет |

| Органоиды движения | Жгутики, ворсинки | Жгутики, реснички | Жгутики, реснички | Жгутики, реснички |

| Включения | Содержат запасное вещество – волютин | Содержат запасное вещество – гликоген | Содержат запасное вещество – гликоген | Содержат запасное вещество – крахмал |

| Контакты между клетками | нет | Десмосомы | Септы | Плазмодесмы |

| *Плазми́ды (англ. plasmids) — небольшие молекулы ДНК, физически обособленные от хромосом и способные к автономной репликации. Главным образом плазмиды встречаются у бактерий, а также у некоторых архей и эукариот (грибов и высших растений). Плазмиды обычно содержат гены, повышающие приспособленность бактерий к окружающей среде (например, обеспечивают устойчивость к антибиотикам)

|

Клетка бактерии

Животная клетка Растительная клетка

Химический состав клетки. Макро- и микроэлементы.

В составе живых организмов обнаружено большинство химических элементов Периодической системы элементов Д. И. Менделеева, открытых к настоящему времени. Эти химические элементы образуют неорганические и органические вещества. Несмотря на то, что в живых организмах преобладают неорганические вещества, именно органические вещества определяют уникальность их химического состава и феномена жизни в целом, поскольку они синтезируются преимущественно организмами в процессе жизнедеятельности и играют в реакциях важнейшую роль.

Изучением химического состава организмов и химических реакций, протекающих в них, занимается наука биохимия.

Следует отметить, что содержание химических веществ в различных клетках и тканях может существенно различаться. Например, если в животных клетках среди органических соединений преобладают белки, то в клетках растений — углеводы.

Макро- и микроэлементы

В живых организмах встречается около 80 химических элементов, однако только для 27 из этих элементов установлены их функции в клетке и организме. Остальные элементы присутствуют в незначительных количествах, и, по-видимому, попадают в организм с пищей, водой и воздухом. Содержание химических элементов в организме существенно различается. В зависимости от концентрации их делят на макроэлементы и микроэлементы.

Макроэлементы - концентрация в организме превышает 0,01 %, а их суммарное содержание — 99 %. К макроэлементам относят кислород, углерод, водород, азот, фосфор, серу, калий, кальций, натрий, хлор, магний и железо. Первые четыре из перечисленных элементов (кислород, углерод, водород и азот) называют также органогенными, поскольку они входят в состав основных органических соединений. Фосфор и сера также являются компонентами ряда органических веществ, например белков и нуклеиновых кислот. Фосфор необходим для формирования костей и зубов.

Без оставшихся макроэлементов невозможно нормальное функционирование организма. Так, калий, натрий и хлор участвуют в процессах возбуждения клеток. Калий также необходим для работы многих ферментов и удержания воды в клетке. Кальций входит в состав клеточных стенок растений, костей, зубов и раковин моллюсков и требуется для сокращения мышечных клеток, а также для внутриклеточного движения. Магний является компонентом хлорофилла — пигмента, обеспечивающего протекание фотосинтеза. Он также принимает участие в биосинтезе белка. Железо, помимо того, что оно входит в состав гемоглобина, переносящего кислород в крови, необходимо для протекания процессов дыхания и фотосинтеза, а также для функционирования многих ферментов.

Микроэлементы содержатся в организме в концентрациях менее 0,01 %, а их суммарная концентрация в клетке не достигает и 0,1 %. К микроэлементам относятся цинк, медь, марганец, кобальт, йод, фтор и др. Цинк входит в состав молекулы гормона поджелудочной железы — инсулина, медь требуется для процессов фотосинтеза и дыхания. Кобальт является компонентом витамина В12, отсутствие которого приводит к анемии. Йод необходим для синтеза гормонов щитовидной железы, обеспечивающих нормальное протекание обмена веществ, а фтор связан с формированием эмали зубов.

Как недостаток, так и избыток или нарушение обмена макро- и микроэлементов приводят к развитию различных заболеваний. В частности, недостаток кальция и фосфора вызывает рахит, нехватка азота — тяжелую белковую недостаточность, дефицит железа — анемию, а отсутствие йода — нарушение образования гормонов щитовидной железы и снижение интенсивности обмена веществ. Уменьшение поступления фтора с водой и пищей в значительной степени обусловливает нарушение обновления эмали зубов и, как следствие, предрасположенность к кариесу. Свинец токсичен почти для всех организмов. Его избыток вызывает необратимые повреждения головного мозга и центральной нервной системы, что проявляется потерей зрения и слуха, бессонницей, почечной недостаточностью, судорогами, а также может привести к параличу и такому заболеванию, как рак. Острое отравление свинцом сопровождается внезапными галлюцинациями и заканчивается комой и смертью.

Недостаток макро- и микроэлементов можно компенсировать путем увеличения их содержания в пище и питьевой воде, а также за счет приема лекарственных препаратов. Так, йод содержится в морепродуктах и йодированной соли, кальций — в яичной скорлупе и т. п.

Взаимосвязь строения и функций неорганических и органических веществ (белков, нуклеиновых кислот, углеводов, липидов, АТФ), входящих в состав клетки. Роль химических веществ в клетке и организме человека

Неорганические вещества

Химические элементы клетки образуют различные соединения — неорганические и органические. К неорганическим веществам клетки относятся вода, минеральные соли, кислоты и др., а к органическим — белки, нуклеиновые кислоты, углеводы, липиды, АТФ, витамины и др..

Вода (Н2О) — наиболее распространенное неорганическое вещество клетки. Вода может находиться в трех агрегатных состояниях: твердом (лед), жидком и газообразном (пар). Вода определяет физические свойства клетки: плотность, теплоёмкость, обеспечивает тургор у растений (напряжённое состояние клетки). Теплоемкость воды достаточно велика, что дает ей возможность принимать участие в процессах терморегуляции. Сцепление молекул воды лежит в основе явления поверхностного натяжения, капиллярности и функции воды как универсального растворителя. Функция растворителя также обусловлена полярностью молекулы воды. Вследствие этого все вещества делятся на растворимые в воде (гидрофильные) и нерастворимые в ней (гидрофобные)

Среднее содержание воды в клетках организма неодинаково и может изменяться с возрастом. Так, у полуторамесячного эмбриона человека содержание воды в клетках достигает 97,5 %, у восьмимесячного — 83 %, у новорожденного снижается до 74 %, а у взрослого человека составляет в среднем 66 %. Однако клетки организма различаются содержанием воды. Так, в костях содержится около 20 % воды, в печени — 70 %, а в мозге — 86 %. От концентрации ее в клетке зависит интенсивность обмена веществ – чем больше воды, тем быстрее происходят процессы. Потеря 12% воды человеческим организмом – требует восстановления под наблюдением врача, при потере 20% – наступает смерть

Минеральные соли могут находиться в растворенном или нерастворенном состояниях.

Растворимые соли: калия и натрия, облегчают перенос веществ через мембрану и участвуют в возникновении и проведении нервного импульса; кальция - принимают участие в процессах сокращения мышечных волокон и свертывании крови; магния - входят в состав хлорофилла; железа - входят в состав ряда белков, в том числе гемоглобина; фосфат-анион, входит в состав АТФ и нуклеиновых кислот, и остаток угольной кислоты, смягчает колебания рН среды. Ионы минеральных солей обеспечивают и проникновение самой воды в клетку, и ее удержание в ней. Если в среде концентрация солей ниже, чем в клетке, то вода проникает в клетку. Также ионы определяют буферные свойства цитоплазмы, т. е. ее способность поддерживать постоянство слабощелочной рН цитоплазмы, несмотря на постоянное образование в клетке кислотных и щелочных продуктов.

Нерастворимые соли (CaCO3, Ca3(PO4)2 и др.) входят в состав костей, зубов, раковин и панцирей одноклеточных и многоклеточных животных.

Кроме того, в организмах могут вырабатываться и другие неорганические соединения, например кислоты и оксиды. Так, обкладочные клетки желудка человека вырабатывают соляную кислоту, которая активирует пищеварительный фермент пепсин, а оксид кремния пропитывает клеточные стенки хвощей и образует панцири диатомовых водорослей.

Органические вещества

Общая характеристика органических веществ клетки

Органические вещества клетки могут быть представлены как относительно простыми молекулами, так и более сложными. В тех случаях, когда сложная молекула (макромолекула) образована значительным числом повторяющихся более простых молекул, ее называют полимером, а структурные единицы — мономерами. Полимеры составляют до 90 % массы сухого вещества клетки. Они относятся к трем основным классам органических соединений — углеводам (полисахариды), белкам и нуклеиновым кислотам. В белках и нуклеиновых кислотах последовательность мономеров крайне важна, так как они выполняют информационную функцию.

Углеводы

Углеводы — это органические соединения, в состав которых входят в основном три химических элемента — углерод, водород и кислород, хотя целый ряд углеводов содержит также азот или серу. Их делят на простые и сложные углеводы.

Простые углеводы (моносахариды, дисахариды) содержат единственную молекулу сахара: дезоксирибоза является компонентом ДНК рибоза входит в состав РНК и АТФ, , глюкоза (виноградный сахар) встречается во всех организмах, в том числе в крови человека, поскольку является энергетическим резервом. Она входит в состав многих сложных сахаров: сахарозы, лактозы, мальтозы, крахмала, целлюлозы и др., фруктоза (плодовый сахар) в наибольших концентрациях содержится в плодах, меде, корнеплодах сахарной свеклы. Она не только принимает активное участие в процессах обмена веществ, но и входит в состав сахарозы и некоторых полисахаридов, например инсулина. сахароза (свекловичный или тростниковый сахар) встречается в запасающих органах некоторых растений: в корнеплодах сахарной свеклы и сахарного тростника, лактоза, или молочный сахар, содержится в материнском и коровьем молоке. мальтоза (солодовый сахар) образуется в процессе расщепления полисахаридов в семенах растений и в пищеварительной системе человека, используется при производстве пива. Сложные углеводы (полисахариды) — это биополимеры, мономерами которых являются остатки моно- или дисахаридов. Нерастворимые в воде. Крахмал — это белое порошкообразное вещество, не смачиваемое водой, но образующее при заваривании горячей водой взвесь — клейстер. Мономером является глюкоза. Крахмал — основное запасное вещество растений, которое в огромных количествах накапливается в семенах, плодах, клубнях, корневищах и других запасающих органах растений. Качественной реакцией на крахмал является реакция с йодом, при которой крахмал окрашивается в сине-фиолетовый цвет. Гликоген (животный крахмал) — это запасной полисахарид животных и грибов, который у человека в наибольших количествах накапливается в мышцах и печени. Он нерастворим в воде. Мономером гликогена является глюкоза. По сравнению с молекулами крахмала, молекулы гликогена еще более разветвлены. Целлюлоза, или клетчатка, — основной опорный полисахарид растений, входит в состав их клеточных стенок. Целлюлоза является основой древесины. Она не расщепляется ферментами пищеварительной системы человека, однако ее перевариванию способствуют бактерии толстого кишечника. Кроме того, клетчатка стимулирует сокращения стенок желудочно-кишечного тракта, способствуя улучшению его работы. Хитин — это полисахарид, мономером которого является азотсодержащий моносахарид. Он входит в состав клеточных стенок грибов и панцирей членистоногих. В пищеварительной системе человека также отсутствует фермент переваривания хитина, его имеют лишь некоторые бактерии.

Функции углеводов. Углеводы выполняют в клетке пластическую (строительную), энергетическую, запасающую и опорную функции. Они образуют клеточные стенки растений и грибов. Энергетическая ценность расщепления 1 г углеводов составляет 17,2 кДж. Глюкоза, фруктоза, сахароза, крахмал и гликоген являются запасными веществами. Углеводы могут также входить в состав сложных липидов и белков, образуя гликолипиды и гликопротеины, в частности в клеточных мембранах. Не менее важной представляется роль углеводов в межклеточном узнавании и восприятии сигналов внешней среды, поскольку они в составе гликопротеинов выполняют функции рецепторов.

Липиды

Липиды — это разнородная в химическом отношении группа низкомолекулярных веществ с гидрофобными свойствами. Данные вещества нерастворимы в воде, образуют в ней эмульсии. Содержание липидов в различных клетках неодинаково, особенно много их в семенах и плодах некоторых растений, в печени, сердце, крови. Жиры являются сложными эфирами трехатомного спирта глицерина и высших жирных кислот. Остатки глицерина образуют гидрофильные «головки», а остатки жирных кислот — гидрофобные «хвосты». Жиры выполняют в клетках в основном запасающую функцию и служат источником энергии. Ими богата подкожная жировая клетчатка, выполняющая амортизационную и термоизоляционную функции, а у водных животных — еще и повышающая плавучесть. Масла – жидкие жиры растений, содержатся в семенах многих растений, таких как подсолнечник, соя, рапс и др. Воски — это сложные эфиры и смеси жирных кислот и жирных спиртов. У растений они образуют пленку на поверхности листа, которая защищает от испарения, проникновения патогенов и т. п. У ряда животных они покрывают тело или служат для построения сот. стероиды - такие липиды, как холестерол — обязательный компонент клеточных мембран, а также половые гормоны эстрадиол, тестостерон, витамин D и др. фосфолипиды входят в состав клеточных мембран и обеспечивают их барьерные свойства. гликолипиды являются компонентами мембран. Функции липидов. Липиды выполняют в клетке пластическую (строительную), энергетическую, запасающую, защитную, выделительную и регуляторную функции, кроме того, они являются витаминами. Это обязательный компонент клеточных мембран. При расщеплении 1 г липидов выделяется 38,9 кДж энергии. Они откладываются в запас в различных органах растений и животных. К тому же подкожная жировая клетчатка защищает внутренние органы от переохлаждения или перегревания, а также ударов. Регуляторная функция липидов связана с тем, что некоторые из них являются гормонами. Жировое тело насекомых служит для выделения.

Белки

Белки — это высокомолекулярные соединения, биополимеры, мономерами которых являются аминокислоты, связанные пептидными связями (С=N). Всего в природе встречается около 200 аминокислот, но только 20 из них могут входить в состав белков. Такие аминокислоты называют протеиногенными.

К сожалению, не все протеиногенные аминокислоты могут синтезироваться в организме человека, поэтому их делят на заменимые и незаменимые. Заменимые аминокислоты образуются в организме человека в необходимом количестве, а незаменимые — нет. Они должны поступать с пищей, но могут и частично синтезироваться микроорганизмами кишечника. Несмотря на то, что в растениях синтезируются абсолютно все протеиногенные аминокислоты, растительные белки являются неполноценными, поскольку не содержат полного набора аминокислот, к тому же наличие белка в вегетативных частях растений редко превышает 1–2 % массы. Поэтому необходимо употреблять в пищу белки не только растительного, но и животного происхождения.

Последовательность из двух аминокислот, связанных пептидными связями, называется дипептидом, из трех — трипептидом и т. д. Среди пептидов встречаются такие важные соединения, как гормоны (окситоцин, вазопрессин), антибиотики и др. Цепочка из более чем двадцати аминокислот называется полипептидом, а полипептиды, содержащие более 60 аминокислотных остатков, — это белки.

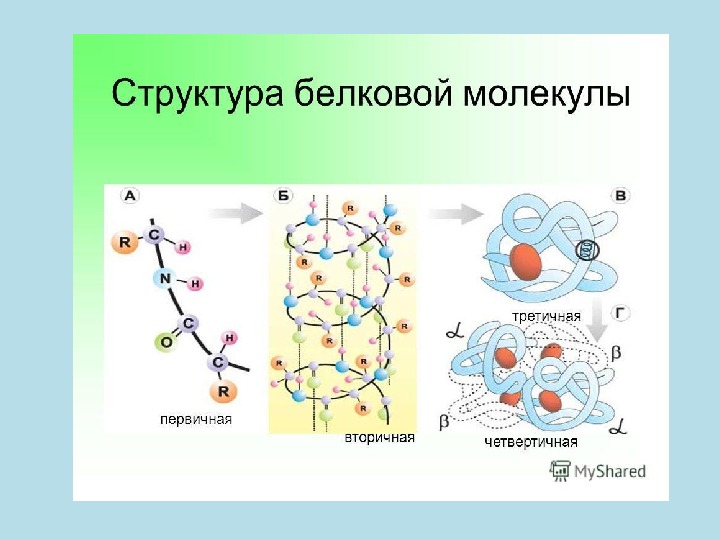

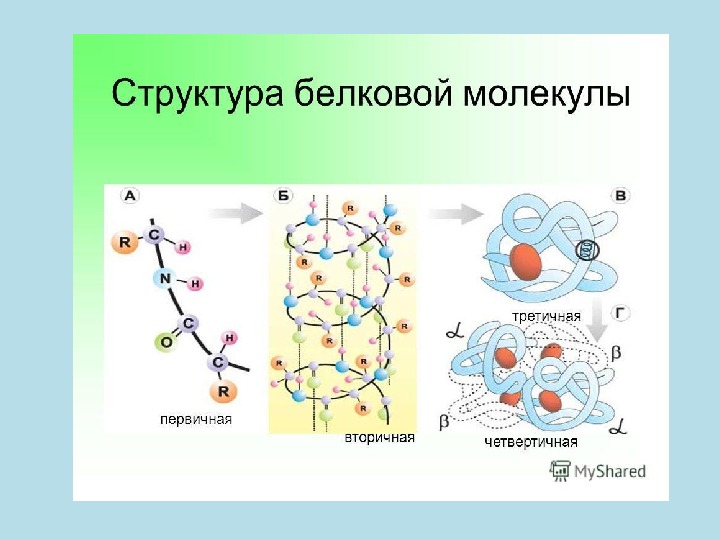

Уровни структурной организации белка. Белки могут иметь первичную, вторичную, третичную и четвертичную структуры.

Первичная структура белка — это линейная последовательность аминокислот, соединенных пептидной связью. Первичная структура в конечном итоге определяет специфичность белка и его уникальность, поскольку, если даже предположить, что в среднем белок содержит 500 аминокислотных остатков, то число их возможных комбинаций составляет 20 500. Поэтому изменение расположения хотя бы одной аминокислоты в первичной структуре влечет за собой изменение вторичной и более высоких структур, а также свойств белка в целом.

Вторичная структура представляет собой пространственную укладку белковой молекулы в виде спирали или складок, удерживаемой водородными связями между атомами кислорода и водорода

Третичная структура белка (глобула) также является формой пространственной укладки полипептидной цепи, удерживаемой гидрофобными, водородными, дисульфидными (S—S) и другими связями. Она характерна для большинства белков организма, например миоглобина мышц.

Четвертичная структура — наиболее сложная, образованная несколькими полипептидными цепями, соединенными в основном теми же связями, что и в третичной (гидрофобными, ионными и водородными), а также иными слабыми взаимодействиями. Четвертичная структура характерна для немногих белков, таких как гемоглобин, хлорофилл и др.

По форме молекулы различают фибриллярные и глобулярные белки. Первые из них вытянуты, как, например, коллаген соединительной ткани или кератины волос и ногтей. Глобулярные же белки имеют форму клубка (глобулы), как миоглобин мышц.

Свойства белков. Многие белки хорошо растворимы в воде, однако есть среди них и такие, которые растворяются только в растворах солей, щелочей, кислот или органических растворителях. Структура молекулы белка и его функциональная активность зависят от условий окружающей среды. Утрата белковой молекулой своей структуры при сохранении первичной, называется денатурацией. Денатурация происходит вследствие изменения температуры, рН, атмосферного давления, под действием кислот, щелочей, солей тяжелых металлов, органических растворителей и т. п. Обратный процесс восстановления вторичной и более высоких структур называется ренатурацией, однако он не всегда возможен. Полное разрушение белковой молекулы называется деструкцией.

Функции белков. Белки выполняют в клетке ряд функций: пластическую (строительную), каталитическую (ферментативную), энергетическую, сигнальную (рецепторную), сократительную (двигательную), транспортную, защитную, регуляторную и запасающую.

Строительная функция белков связана с их наличием в клеточных мембранах и структурных компонентах клетки. Энергетическая — обусловлена тем, что при расщеплении 1 г белка высвобождается 17.2 кДж энергии. Белки-рецепторы мембран принимают активное участие в восприятии сигналов окружающей среды и их передаче по клетке, а также в межклеточном узнавании. Без белков невозможно движение клеток и организмов в целом, так как они составляют основу жгутиков и ресничек, а также обеспечивают сокращение мышц (актин, миозин) и перемещение внутриклеточных компонентов. В крови человека и многих животных белок гемоглобин переносит кислород и часть углекислого газа, другие белки транспортируют ионы и электроны. Защитная роль белков связана, в первую очередь, с иммунитетом, поскольку белок интерферон способен уничтожать многие вирусы, а белки-антитела подавляют развитие бактерий и иных чужеродных агентов. Среди белков и пептидов немало гормонов, например, гормон поджелудочной железы — инсулин, регулирующий концентрацию глюкозы в крови. У некоторых организмов белки могут откладываться в запас, как у бобовых в семенах, или белки куриного яйца.

Нуклеиновые кислоты

Нуклеиновые кислоты — это биополимеры, мономерами которых являются нуклеотиды. В настоящее время известно два типа нуклеиновых кислот: рибонуклеиновая (РНК) и дезоксирибонуклеиновая (ДНК).

Нуклеотид образован азотистым основанием, остатком сахара-пентозы и остатком ортофосфорной кислоты. Особенности нуклеотидов в основном определяются азотистыми основаниями, входящими в их состав: аденин (А), гуанин (Г), тимин (Т), урацил (У) и цитозин (Ц).

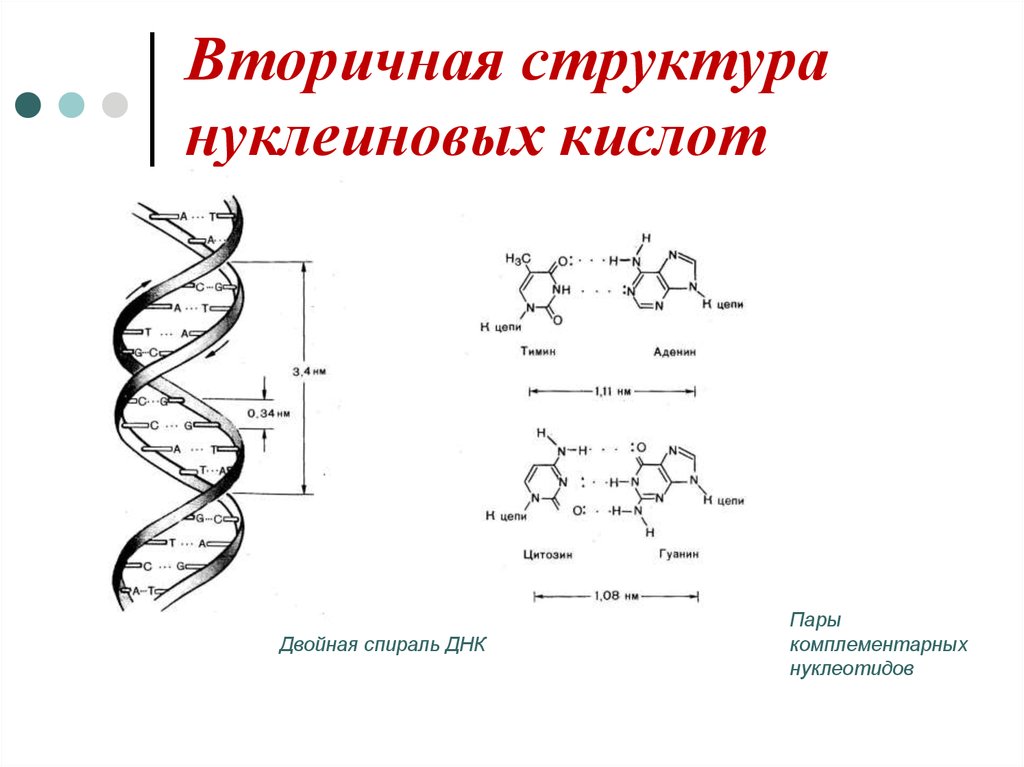

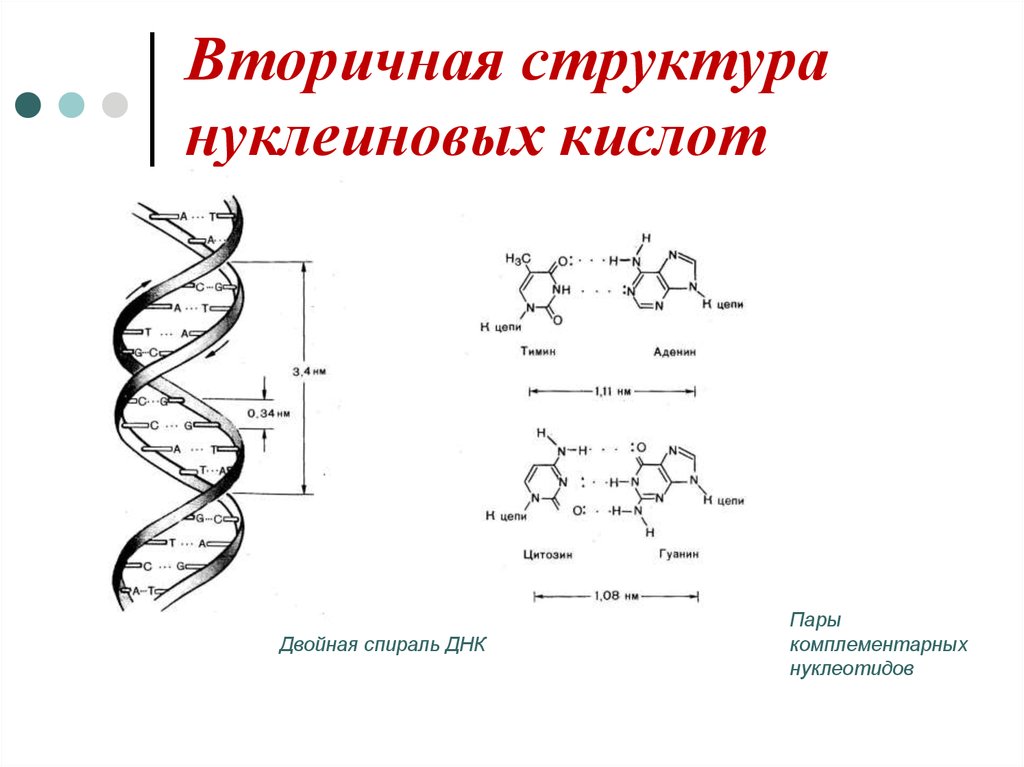

Дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК) — двухцепочечный биополимер, мономерами которого являются дезоксирибонуклеотиды. В состав дезоксирибонуклеотидов входят только четыре азотистых основания из пяти возможных — аденин (А), тимин (Т), гуанин (Г) или цитозин (Ц), а также остатки дезоксирибозы и ортофосфорной кислоты. При образовании двухцепочечной молекулы азотистые основания направлены вовнутрь молекулы. Однако соединение цепей ДНК происходит не случайным образом — азотистые основания разных цепей соединяются между собой водородными связями по принципу комплементарности: аденин соединяется с тимином двумя водородными связями (А=Т), а гуанин с цитозином — тремя (Г≡Ц).

Правила Чаргаффа: 1. Количество нуклеотидов ДНК, содержащих аденин, равно количеству нуклеотидов, содержащих тимин (А=Т). 2. Количество нуклеотидов ДНК, содержащих гуанин, равно количеству нуклеотидов, содержащих цитозин (Г≡Ц). 3. Сумма дезоксирибонуклеотидов, содержащих аденин и гуанин, равна сумме дезоксирибонуклеотидов, содержащих тимин и цитозин (А+Г = Т+Ц). 4. Отношение суммы дезоксирибонуклеотидов, содержащих аденин и тимин, к сумме дезоксирибонуклеотидов, содержащих гуанин и цитозин, зависит от вида организмов.

Структура ДНК была расшифрована Ф. Криком и Д. Уотсоном (Нобелевская премия по физиологии и медицине, 1962 г.). Согласно их модели, молекула ДНК представляет собой правозакрученную двойную спираль. Расстояние между нуклеотидами в цепи ДНК равно 0.34 нм.

Важнейшим свойством ДНК является способность к репликации (самоудвоению).

Репликация ДНК: Если бы биосинтез ДНК происходил по принципу ксерокопирования, то неизбежно возникали бы многочисленные искажения и погрешности в наследственной информации, которые в конечном итоге привели бы к гибели новых организмов. Поэтому процесс удвоения ДНК происходит иным, полуконсервативным способом: молекула ДНК расплетается, и на каждой из цепей синтезируется новая цепь по принципу комплементарности (А=Т, Г≡Ц).

Процесс самовоспроизведения молекулы ДНК, обеспечивающий точное копирование наследственной информации и передачу ее из поколения в поколение. В результате репликации образуются две абсолютно точные копии материнской молекулы ДНК, каждая из которых несет по одной копии материнской.

Процесс репликации на самом деле крайне сложен, так как в нем участвует целый ряд белков-ферментов:

Одни из них раскручивают двойную спираль ДНК, другие разрывают водородные связи между нуклеотидами комплементарных цепей, третьи (например, фермент ДНК-полимераза) подбирают по принципу комплементарности новые нуклеотиды и т. д. Образовавшиеся в результате репликации две молекулы ДНК в процессе деления расходятся по двум вновь образующимся дочерним клеткам.

Ошибки в процессе репликации возникают крайне редко, однако если они и происходят, то очень быстро устраняются как ДНК-полимеразами, так и специальными ферментами репарации, поскольку любая ошибка в последовательности нуклеотидов может привести к необратимому изменению структуры и функций белка и, в конечном итоге, неблагоприятно сказаться на жизнеспособности новой клетки или даже особи.

Основной функцией ДНК является хранение и передача наследственной информации, которая записана в виде последовательностей нуклеотидов. Стабильность молекулы ДНК поддерживается за счет мощных систем репарации (восстановления), но даже они не способны полностью устранить неблагоприятные влияния, что в конечном итоге приводит к возникновению мутаций. ДНК эукариотических клеток сосредоточена в ядре, митохондриях и пластидах, а прокариотических — находится прямо в цитоплазме. Ядерная ДНК является основой хромосом, она представлена незамкнутыми молекулами. ДНК митохондрий, пластид и прокариот имеет кольцевую форму.

Рибонуклеиновая кислота (РНК) — биополимер, мономерами которого являются рибонуклеотиды. Они содержат также четыре азотистых основания — аденин (А), урацил (У), гуанин (Г) или цитозин (Ц), отличаясь тем самым от ДНК по одному из оснований (вместо тимина в РНК встречается урацил). Остаток сахара представлен рибозой. РНК — в основном одноцепочечные молекулы, за исключением некоторых вирусных. Выделяют три основных типа РНК: информационные, или матричные (иРНК, мРНК), рибосомальные (рРНК) и транспортные (тРНК). Все они образуются в процессе транскрипции — переписывания с молекул ДНК.

иРНК составляют наименьшую фракцию РНК в клетке (2– 4 %), что компенсируется их разнообразием, так как в одной клетке могут содержаться тысячи различных иРНК. Это одноцепочечные молекулы, являющиеся матрицами для синтеза полипептидных цепей. Информация о структуре белка записана в них в виде последовательностей нуклеотидов, причем каждую аминокислоту кодирует триплет нуклеотидов — кодон.

рРНК представляют собой наиболее многочисленный тип РНК в клетке (до 80 %). Их молекулярная масса составляет в среднем 3000–5000; образуются в ядрышках и входят в состав клеточных органоидов — рибосом. рРНК, по-видимому, также играют определенную роль в процессе синтеза белка.

тРНК — наименьшие из молекул РНК, так как содержат всего 73–85 нуклеотидов. Их доля от общего количества РНК клетки составляет около 16 %. Функция тРНК — транспорт аминокислот к месту синтеза белка (на рибосомы). По форме молекулы тРНК напоминают листок клевера. На одном из концов молекулы находится участок для прикрепления аминокислоты, а в одной из петель — триплет нуклеотидов, комплементарный кодону иРНК и определяющий, какую именно аминокислоту будет переносить тРНК — антикодон.

Все типы РНК принимают активное участие в процессе реализации наследственной информации, которая с ДНК переписывается на иРНК, а на последней осуществляется синтез белка. тРНК в процессе синтеза белка доставляет аминокислоты к рибосомам, а рРНК входит в состав непосредственно рибосом.

Аденозинтрифосфорная кислота (АТФ) — это нуклеотид, содержащий, помимо азотистого основания аденина и остатка рибозы, три остатка фосфорной кислоты. Связи между двумя последними фосфорными остатками — макроэргические (при расщеплении выделяется 42 кДж/моль энергии), тогда как стандартная химическая связь при расщеплении дает 12 кДж/моль. При необходимости в энергии макроэргическая связь АТФ расщепляется, образуются аденозиндифосфорная кислота (АДФ), фосфорный остаток и выделяется энергия:

А ТФ + Н2О → АДФ + H3PO4 + 42 кДж.

ТФ + Н2О → АДФ + H3PO4 + 42 кДж.

АДФ также может расщепляться с образованием АМФ (аденозинмонофосфорной кислоты) и остатка фосфорной кислоты:

АДФ + Н2О → АМФ + H3PO4 + 42 кДж.

В процессе энергетического обмена (при дыхании, брожении), а также в процессе фотосинтеза АДФ присоединяет фосфорный остаток и превращается в АТФ. Реакция восстановления АТФ называется фосфорилированием. АТФ является универсальным источником энергии для всех процессов жизнедеятельности живых организмов.

Изучение химического состава клеток всех живых организмов показало, что они содержат одни и те же химические элементы, химические вещества, выполняющие одинаковые функции. Более того, участок ДНК, перенесенный из одного организма в другой, будет в нем работать, а белок, синтезированный бактериями или грибами, будет выполнять функции гормона или фермента в организме человека. Это является одним из доказательств единства происхождения органического мира.

Занятие №2. Практика

Тест «Клетка как биологическая система»

1.Установите соответствие между признаком нуклеиновой кислоты и её видом.

ПРИЗНАКИ НУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ ВИДЫ НУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ

А) состоит из двух полинуклеотидных цепей, закрученных в спираль 1) ДНК

Б) состоит из одной полинуклеотидной неспирализованной цепи 2) иРНК

В) передает наследственную информацию из ядра к рибосоме

Г) является хранителем наследственной информации

Д) состоит из нуклеотидов: АТГЦ

Е) состоит из нуклеотидов: АУГЦ

2. Установите соответствие между характеристикой молекулы нуклеиновой кислоты и её видом.

ХАРАКТЕРИСТИКА ВИД НУКЛЕИНОВОЙ КИСЛОТЫ

А) имеет форму клеверного листа 1) ДНК

Б) состоит из двух спирально закрученных цепей 2) тРНК

В) доставляет аминокислоты к рибосоме

Г) является хранителем наследственной информации

Д) в длину достигает несколько сотен тысяч нанометров

Е) имеет самые маленькие размеры из нуклеиновых кислот

3. Установите соответствие между строением и функцией органического вещества и его видом.

СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ ВЕЩЕСТВА

А) состоят из остатков молекул глицерина и жирных кислот 1) липиды

Б) состоят из остатков молекул аминокислот 2) белки

В) защищают организм от переохлаждения

Г) защищают организм от чужеродных веществ

Д) относятся к полимерам

Е) не являются полимерами

4. Установите соответствие между признаком строения молекулы белка и ее структурой.

ПРИЗНАК СТРОЕНИЯ СТРУКТУРА БЕЛКА

А) последовательность аминокислотных остатков в молекуле 1) первичная

Б) молекула имеет форму клубка 2) третичная

В) число аминокислотных остатков в молекуле

Г) пространственная конфигурация полипептидной цепи

Д) образование гидрофобных связей между радикалами

Е) образование пептидных связей

5. Установите соответствие между особенностью строения клетки и царством, для которого оно характерно.

ОСОБЕННОСТЬ СТРОЕНИЯ КЛЕТОК ЦАРСТВА

А) наличие пластид 1) Грибы

Б) отсутствие хлоропластов 2) Растения

В) запасное вещество – крахмал

Г) наличие вакуолей с клеточным соком

Д) клеточная стенка содержит клетчатку

Е) клеточная стенка содержит хитин

6. Установите соответствие между характеристикой клетки и её типом.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТИП КЛЕТКИ

А) наличие нуклеоида 1) бактериальная

Б) наличие хитина в клеточной стенке 2) грибная

В) отсутствие мембранных органоидов 3) растительная

Г) способность к хемосинтезу

Д) запасающее вещество – крахмал

7. Установите соответствие между особенностями молекул углеводов и их видами.

ОСОБЕННОСТИ МОЛЕКУЛ ВИДЫ УГЛЕВОДОВ

А) мономер 1) целлюлоза

Б) полимер 2) глюкоза

В) растворимы в воде

Г) не растворимы в воде

Д) входят в состав клеточных стенок растений

Е) входят в состав клеточного сока растений

8. Установите соответствие между свойством и функцией органических веществ и их видом.

СВОЙСТВА И ФУНКЦИИ ВИДЫ ВЕЩЕСТВ

А) растворимы в воде 1) липиды

Б) гидрофобны 2) моносахариды

В) входят в состав мембран

Г) включают остатки молекул глицерина и жирных кислот

Д) образуются в результате расщепления крахмала

Е) накапливаются в клетке животных

9. Установите соответствие между характеристикой клетки и типом организации этой клетки.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТИП КЛЕТОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

А) Хромосома образована кольцевой ДНК. 1) прокариотический

Б) Клетка делится митозом. 2) эукариотический

В) В цитоплазме находятся лизосомы.

Г) Мембрана образует мезосомы.

Д) Клеточный центр участвует в образовании веретена деления.

Е) Отсутствуют мембранные органоиды.

10. Установите соответствие между особенностями и видами молекул: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

ОСОБЕННОСТИ ВИДЫ МОЛЕКУЛ

А) обладает способностью к репликации 1) ДНК

Б) может образовывать разветвлённую структуру 2) полисахарид

В) состоит из нуклеотидов

Г) образуется путём соединения молекул простых углеводов

Д) выполняет защитную и энергетическую функции

Е) обеспечивает матричный синтез рибонуклеиновых кислот

11. Установите соответствие между характеристиками и химическими элементами: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ХИМИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

А) участвует в проведении нервных импульсов 1) фосфор

Б) участвует в транспорте кислорода 2) калий

В) входит в состав нуклеиновых кислот 3) железо

Г) входит в состав костной ткани

Д) входит в состав липидного слоя

12. Сходное строение клеток растений и животных – доказательство

1) их родства

2) общности происхождения организмов всех царств

3) происхождения растений от животных

4) усложнения организмов в процессе эволюции

5) единства органического мира

6) многообразия организмов

13. Клетка – единица строения и жизнедеятельности

1) вируса табачной мозаики

2) возбудителя СПИДа

3) бактерии кишечной палочки

4) белой планарии

5) обыкновенной амебы

6) бактериофага

14. Какие из приведённых ниже структур содержатся в животной клетке?

1) митохондрия

2) хромосома

3) клеточная стенка

4) нуклеоид

5) аппарат Гольджи

6) центральная вакуоль

1 5. Какие понятия характеризуют клетку, изображённую на рисунке?

5. Какие понятия характеризуют клетку, изображённую на рисунке?

1) хемосинтез

2) клеточная стенка

3) нуклеоид

4) гетеротрофное питание

5) биосинтез белка

6) муреин

16. Какие вещества относят к биополимерам?

1) крахмал

2) глицерин

3) глюкозу

4) белки

5) ДНК

6) фруктозу

17. Основные положения клеточной теории позволяют сделать вывод о

1) биогенной миграции атомов

2) родстве организмов

3) происхождении растений и животных от общего предка

4) появлении жизни на Земле около 4,5 млрд. лет назад

5) сходном строении клеток всех организмов

6) взаимосвязи живой и неживой природы

18. Клетки бактерий отличаются от клеток растений

1) отсутствием оформленного ядра

2) наличием плазматической мембраны

3) наличием плотной оболочки

4) отсутствием митохондрий

5) наличием рибосом

6) отсутствием комплекса Гольджи

19. Сходство клеток животных и бактерий состоит в том, что они имеют

1) оформленное ядро

2) цитоплазму

3) митохондрии

4) плазматическую мембрану

5) гликокаликс

6) рибосомы

20. Какие функции выполняет в клетке вода?

1) строительную

2) растворителя

3) каталитическую

4) запасающую

5) транспортную

6) придает клетке упругость

21. Почему бактерии относят к прокариотам?

1) содержат в клетке ядро, обособленное от цитоплазмы

2) состоят из множества дифференцированных клеток

3) имеют одну кольцевую хромосому

4) не имеют клеточного центра, комплекса Гольджи и митохондрий

5) не имеют обособленного от цитоплазмы ядра

6) имеют цитоплазму и плазматическую мембрану

22. Белки и липиды играют роль в образовании:

1) рибосом

2) мембран митохондрий и хлоропластов

3) плазматической мембраны

4) оболочки ядра

5) микротрубочек

6) центриолей

23. Клетки каких организмов не могут поглощать крупные частицы пищи путем фагоцитоза?

1) грибов

2) цветковых растений

3) амеб

4) бактерий

5) лейкоцитов человека

6) инфузорий

24. Чем молекула иРНК отличается от ДНК?

1) переносит наследственную информацию из ядра к рибосоме

2) в состав нуклеотидов входят остатки азотистых оснований, углевода и фосфорной кислоты

3) состоит из одной полинуклеотидной нити

4) состоит из связанных между собой двух полинуклеотидных нитей

5) в ее состав входит углевод рибоза и азотистое основание урацил

6) ее нуклеотид содержит углевод дезоксирибозу и азотистое основание тимин

25. Липиды в клетке выполняют функции:

1) запасающую

2) гормональную

3) транспортную

4) ферментативную

5) переносчика наследственной информации

6) энергетическую

26. Каковы свойства, строение и функции в клетке полисахаридов?

1) выполняют структурную и запасающую функции

2) выполняют каталитическую и транспортную функции

3) состоят из остатков молекул моносахаридов

4) состоят из остатков молекул аминокислот

5) растворяются в воде

6) не растворяются в воде

27. Какие особенности строения и свойства молекул воды определяют ее большую роль в клетке?

1) способность образовывать водородные связи

2) наличие в молекулах богатых энергией связей

3) полярность ее молекул

4) способность к образованию ионных связей

5) способность образовывать пептидные связи

6) способность взаимодействовать с положительно и отрицательно заряженными ионами

28. Плотная оболочка отсутствует в клетках

1) бактерий

2) млекопитающих

3) земноводных

4) грибов

5) птиц

6) растений

29. Какие клеточные структуры содержат ДНК кольцевой формы

1) субъединицы рибосом

2) хромосомы ядер

3) нуклеоиды бактерий

4) микротрубочки цитоскелета

5) хлоропласты

6) митохондрии

30. Что характерно для ферментов?

1) представляют собой фрагменты молекулы ДНК

2) имеют белковую природу

3) ускоряют химические реакции

4) участвуют в терморегуляции

5) регулируют процессы жизнедеятельности

6) могут содержать витамины

31. Каковы особенности строения и свойств молекул белков?

1) имеют первичную, вторичную, третичную, четвертичную структуры

2) имеют вид одиночной спирали

3) мономеры – аминокислоты

4) мономеры – нуклеотиды

5) способны к репликации

6) способны к денатурации

32. Какую функцию выполняют в клетке нуклеиновые кислоты?

1) являются хранителями наследственной информации

2) осуществляют гомеостаз

3) переносят наследственную информацию из ядра к рибосоме

4) участвуют в синтезе белка

5) входят в состав клеточной мембраны

6) выполняют сигнальную функцию

33. Белки, в отличие от нуклеиновых кислот,

1) участвуют в образовании плазматической мембраны

2) входят в состав хромосом

3) являются ускорителями химических реакций

4) осуществляют транспортную функцию

5) выполняют защитную функцию

6) переносят наследственную информацию из ядра к рибосоме

| 34. Рассмотрите рисунок с изображением молекулы РНК. Определите её вид, место синтеза в клетке и функциональный участок, который она несёт. Заполните пустые ячейки таблицы, используя термины и понятия, приведённые в списке. Для каждой ячейки, обозначенной буквой, выберите соответствующий термин или соответствующее понятие из предложенного списка. | Вид РНК | Место синтеза в клетке | Функциональный участок | | __________(А) | __________(Б) | __________(В) |  Список терминов и понятий: 1) информационная 2) рибосомальная 3) транспортная 4) рибосома 5) антикодон 6) аминокислота 7) ядро 8) шероховатая ЭПС |

| Уровень организации полипептида | Вид химических связей между мономерами | Мономер | | __________(А) | __________(Б) | __________(В) | 35. Рассмотрите рисунок с изображением полипептида. Укажите уровень его организации, мономеры, которые его образуют, и вид химических связей между ними. Заполните пустые ячейки таблицы, используя термины и понятия, приведённые в списке. Для каждой ячейки, обозначенной буквой, выберите соответствующий термин или соответствующее понятие из предложенного списка.  Список терминв и понятий: 1) первичная структура 2) водородные связи 3) двойная спираль 4) вторичная структура 5) аминокислота 6) α-спираль 7) нуклеотид 8) пептидные связи |

|

| 36. Рассмотрите рисунок с изображением полипептида и укажите уровень его организации, форму молекулы и вид взаимодействия, поддерживающий эту структуру. Заполните пустые ячейки таблицы, используя термины и понятия, приведённые в списке. Для каждой ячейки, обозначенной буквами, выберите соответствующий термин или соответствующее понятие из предложенного списка. | Уровень организации полипептида | Форма молекулы полипептида | Вид взаимодействия, поддерживающий структуру полипептида | | __________(А) | __________(Б) | __________(В) |  Список терминов и понятий: 1) первичная структура 2) вторичная структура 3) третичная структура 4) взаимодействия между нуклеотидами 5) металлическая связь 6) гидрофобные взаимодействия 7) фибриллярная 8) глобулярная |

| 37. Проанализируйте таблицу «Органические вещества клетки». Заполните пустые ячейки таблицы, используя термины и понятия, приведённые в списке. Для каждой ячейки, обозначенной буквой, выберите соответствующий термин или соответствующее понятие из предложенного списка. | Вещества | Мономер | Основная(-ые) функция(-и) | | __________(А) | Аминокислота | Ферментативная, регуляторная, строительная | | Нуклеиновые кислоты | __________(Б) | Хранение и передача наследственной информации | | Углеводы | Глюкоза | __________(В) | Список терминов и понятий: 1) белки 2) липид 3) глицерин 4) жирные кислоты 5) нуклеотид 6) запасающая и ферментативная 7) транспортная и защитная 8) энергетическая |

| 38. Проанализируйте таблицу «Виды клеточных РНК». Заполните пустые ячейки таблицы, используя элементы, приведённые в списке. Для каждой ячейки, обозначенной буквой, выберите соответствующий элемент из предложенного списка. | Виды клеточных РНК | Характеристики | Функции | | __________(А) | Высокомолекулярная линейная структура | Является матрицей для синтеза молекулы белка | | Транспортная | Имеет петлю, содержащую антикодон | __________(В) | | Рибосомальная | __________(Б) | Строит тело рибосомы |

|

| | Список элементов: 1) вирусная 2) информационная 3) содержит дисульфидные мостики 4) содержит кодоны 5) доставляет аминокислоту к месту синтеза белка 6) переносит наследственную информацию 7) имеет форму глобулы 8) синтезируется в ядрышке |

Задания линии 2

39. В эксперименте исследователь определял изменения химического состава в бедренной кости курицы до и после помещения кости на несколько дней в 3%-ный раствор соляной кислоты. Как при этом изменится количество органических и неорганических веществ в этой кости до и после её нахождения в растворе соляной кислоты?

Для каждой величины определите соответствующий характер её изменения:

1) увеличится

2) уменьшится

3) не изменится

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой величины. Цифры в ответе могут повторяться.

| Количество органических веществ после помещения в раствор соляной кислоты | Количество неорганических веществ после помещения в раствор соляной кислоты |

| | |

40. Исследователь поместил кусочек печени крысы на сутки в дистиллированную воду. Как при этом изменятся объём и концентрация минеральных солей в клетках печени?

Для каждой величины определите соответствующий характер её изменения:

1) увеличится

2) уменьшится

3) не изменится

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой величины. Цифрыв ответе могут повторятся.

| Объём клеток печени после помещения

в дистиллированную воду | Концентрация минеральных солей в клетках печени после помещения в дистиллированную воду |

| | |

41. Исследователь изучал физиологические изменения в организме лошади при переходе её с шага на рысь. Как при этом изменятся потребление кислорода её клетками, скорость нервного импульса в двигательных нейронах спинного мозга?

Для каждой величины определите соответствующий характер её изменения:

1) увеличится,

2) уменьшится

3) не изменится

Цифры в ответе могут повторяться.

| Потребление кислорода её клетками | Скорость нервного импульса в двигательных нейронах спинного мозга |

| | |

42. Экспериментатор поместил клетки кожицы лука в гипертонический раствор. Как изменится концентрация солей в клетках кожицы лука, количество воды в клетках кожицы лука?

Для каждой величины определите соответствующий характер её изменения:

1) увеличилась

2) уменьшилась

3) не изменилась

Цифры в ответе могут повторяться.

| концентрация солей в клетках кожицы лука | количество воды в клетках кожицы лука |

| | |

Задания линии 3

43. Сколько нуклеотидов включает в себя фрагмент двуцепочечной молекулы ДНК, если в нём содержится 16 нуклеотидов с тимином и 16 нуклеотидов с цитозином? В ответе запишите только соответствующее число.

44. Сколько нуклеотидов включает фрагмент двуцепочечной молекулы ДНК, содержащий 14 нуклеотидов с аденином и 20 нуклеотидов с гуанином? В ответе запишите только соответствующее число.

45. В некоторой молекуле ДНК на долю нуклеотидов с гуанином приходится 28%. Определите процентное содержание нуклеотидов с цитозином, входящих в состав этой молекулы. В ответе запишите только соответствующее число.

46. В некоторой молекуле ДНК на долю нуклеотидов с цитозином и гуанином в сумме приходится 42%. Определите процентное содержание нуклеотидов с аденином, входящих в состав этой молекулы. В ответе запишите только соответствующее число.

47. В некоторой молекуле ДНК на долю нуклеотидов с цитозином и гуанином в сумме приходится 54%. Определите процентное содержание нуклеотидов с тимином, входящих в состав этой молекулы. В ответе запишите только соответствующее число.

Задания линии 22*

48. Экспериментатор решил исследовать изменения, происходящие с эритроцитами, помещёнными в растворы с различной концентрацией хлорида натрия (NaCl). В рамках эксперимента он распределил кровь по двум пробиркам, в каждую из которых добавил растворы NaCl с различной концентрацией в соотношении 1 : 1 (на 1 мл крови — 1 мл раствора NaCl). По результатам наблюдений экспериментатор сделал рисунки эритроцитов А и Б.

Какая переменная в этом эксперименте будет зависимой (изменяющейся), а какая — независимой (задаваемой)? Объясните, как в данном эксперименте можно поставить отрицательный контроль*. С какой целью необходимо такой контроль ставить?

*Отрицательный контроль — это экспериментальный контроль, при котором изучаемый объект не подвергается экспериментальному воздействию).

49. Экспериментатор провел эксперимент с дафниями в целях изучения работы сердца. Для этого он взял культуру дафний из пруда и поместил их в растворе с восходящей концентрацией хлорида кальция. Результаты эксперимента показаны в таблице.

|

| Вода из пруда | Раствор, концентрация ионов кальция (г/л) |

| 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 |

| ЧСС/10 минут | 250 | 293 | 347 | 412 | 432 |

Какую нулевую гипотезу* смог сформулировать исследователь перед постановкой эксперимента? Какая переменная в этом эксперименте будет зависимой (изменяющейся), а какая — независимой (задаваемой)? Объясните, почему в эксперименте используется хлорид кальция.

*Нулевая гипотеза — принимаемое по умолчанию предположение, что не существует связи между двумя наблюдаемыми событиями, феноменами.

50. Ученый провел эксперимент со спортсменами-добровольцами, осуществлявшими подъём в гору в два этапа. У группы спортсменов трижды осуществляли забор крови: первый раз на высоте 500 м, второй раз — через три недели проживания в горной деревне на высоте 2135 м над уровнем моря, третий раз — после второго этапа — восхождения на высоту 4050 м. В анализах оценивали количество эритроцитов во всех образцах крови (см. таблицу).

| Забор крови | Количество эритроцитов, млн/мм3 |

| Первый | 5,5 |

| Второй | 7,2 |

| Третий | 8,1 |

Какая переменная в этом эксперименте будет зависимой (изменяющейся), а какая — независимой (задаваемой)?Объясните, как в данном эксперименте можно поставить отрицательный контроль*. С какой целью необходимо такой контроль ставить?

*Отрицательный контроль — это экспериментальный контроль, при котором изучаемый объект не подвергается экспериментальному воздействию).

* Задание №22 ЕГЭ. Как определить независимую и зависимую переменную

Все задачи №22 в демоверсии и в сборнике Рохлова начинаются с волшебной фразы:

1) «Экспериментатор решил исследовать зависимость ZZZ от NNN».

2) «Экспериментатор решил установить влияние NNN на ZZZ».

3) «Эксперментатор решил исследовать изменения, происходящие с ZZZ под влиянием NNN».

В этой фразе необходимо выявить причину и результат (что на что влияет), тогда причина будет независимой переменной, а результат – зависимой переменной.

Например: экспериментатор решил установить влияние температуры на скорость роста корня растения. Что здесь на что влияет? – Температура влияет на скорость, следовательно температура это причина (независимая переменная), а скорость – результат (зависимая переменная).

Пример №2: экспериментатор решил установить зависимость объема живой части растительной клетки (протопласта) от концентрации соли в окружающей среде. Здесь концентрация соли влияет на объем протопласта, следовательно концентрация соли это причина (независимая переменная), а объем протопласта – результат (зависимая переменная).

ВО МНОГИХ АВТОРСКИХ ЗАДАНИЯХ ТАКОГО ВОЛШЕБНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ НЕТ, поэтому определить независимую и зависимую переменную сложнее. Если обобщить, то бывает два варианта экспериментов:

1) Берутся разные группы – к ним применяется одинаковое воздействие – получаются разные результаты.

2) Берутся одинаковые группы – к ним применяется разное воздействие – получаются разные результаты.

Зависимая переменная в любом случае – разные результаты. Независимая переменная – то, чем отличается постановка эксперимента (в первом случае это разные группы, во втором случае – разное воздействие).

Например: в эксперименте участвовали юноши и девушки, которые сжимали динамометр, выяснилось, что юноши сжимают динамометр сильнее. Здесь зависимая переменная – разные результаты эксперимента (сила сжатия), а независимая – то, чем отличались эти две группы (полом испытуемых).

Пример №2: экспериментатор помещал тараканов в различную температуру воздуха; выяснились, что чем выше температура, тем больше интенсивность дыхания. Зависимая переменная – разные результаты эксперимента (интенсивность дыхания), а независимая – то, чем отличались эти две группы (температурой).

ТФ + Н2О → АДФ + H3PO4 + 42 кДж.

ТФ + Н2О → АДФ + H3PO4 + 42 кДж. 5. Какие понятия характеризуют клетку, изображённую на рисунке?

5. Какие понятия характеризуют клетку, изображённую на рисунке?