Лекция1

Метрология и климатология

Изучение атмосферы

Метеорология как наука об атмосфере, о ее составе, строении, свойствах и происходящих в ней процессах сформировалась во второй половине XVIII в. С тех пор начались систематические наблюдения за отдельными метеорологическими элементами. Основные сведения о физическом состоянии приземных слоев атмосферы, о погоде и климате получают на метеорологических станциях с помощью инструментальных и визуальных наблюдений. В мире более 8000 метеостанций и 800 аэрологических станций. Есть и автоматические метеостанции в труднодоступных районах (во льдах Арктики, высоко в горах).

С 30-х гг. нашего столетия начали осуществляться аэрологические наблюдения за состоянием свободной атмосферы с помощью воздухоплавательных аппаратов -- аэростатов и стратостатов. Стратосфера была первой трудной ступенькой на дороге в Космос. Одновременно стали применяться шары-зонды, поднимающиеся до высоты 15—16 км, и радиозонды до высоты 40 — 50 км. После Второй мировой войны появились метеорологические ракеты, поднимающиеся до 100—120 км с весом научной аппаратуры до 1,5 т. Для исследования ионо-сферы начали применяться геофизические ракеты (в том числе с подопытными животными), достигшие высоты почти 500 км с весом научной аппаратуры более 1,5 т. Первый в истории человечества искусственный спутник Земли (ИСЗ) был запущен в СССР 4 октября 1957 г. на высоту 947 км (в апогее), а 12 апреля 1961 г. -- первый космический аппарат «Восток», пилотируемый Ю. А. Гагариным. Начиная с 60-х гг. высокие слои атмосферы исследуются ИСЗ серии «Космос», систематически запускаются метеорологические спутники и др.

С конца 90-х гг. XX столетия постоянные наблюдения из Космоса осуществляют четыре полярно-орбитальных спутника, движущиеся вокруг Земли на высоте от 800 до 1000 км, и пять геостационарных спутников — на высоте около 36 000 км. Орбита последних совпадает с плоскостью экватора, они движутся с той же угловой скоростью, что и Земля, на меридианах 0° в. д., 74° в. д., 140° в. д., 75° з. д. и 135° з. д. Они как бы подвешены над одной и той же точкой Земли и своими наблюдениями охватывают широтный пояс от 50° с. ш. до 50° ю. ш. и передают из Космоса на Землю непрерывную информацию о температуре земной и морской поверхности, облачности, ведут наблюдения за снежным и ледовым покровом и т. д.

Происхождение и эволюция атмосферы

Состав атмосферы не всегда был таким, как сейчас. Предполагают, что первичная атмосфера состояла из водорода и гелия, которые были самыми распространенными газами в Космосе и входили в состав протопланетного газово-пылевого облака.

Результаты исследований М. И. Будыко с количественными оценками изменения массы кислорода и углекислого газа на протяжении жизни Земли дают основание считать, что историю вторичной атмосферы можно разделить на два главных этапа: бескислородной атмосферы и кислородной атмосферы - - на рубеже примерно 2 млрд лет тому назад.

Первый этап начался после завершения образования планеты, когда началось разделение первичного земного вещества на тяжелые (преимущественно железо) и относительно легкие (в основном кремний) элементы. Первые образовали земное ядро, вторые - - мантию. Эта реакция сопровождалась выделением тепла, в результате чего стала происходить дегазация мантии --из нее стали выделяться различные газы. Сила тяготения Земли оказалась способной удержать их возле планеты, где они стали скапливаться и образовали атмосферу Земли.

Состав этой начальной атмосферы существенно отличался от современного состава воздуха (табл. 1 ).

Таблица 1 Состав воздуха при образовании атмосферы Земли

в сравнении с современным составом атмосферы

(по В. А. Вронскому и Г. В. Войткевичу)

| Газ | Его состав | Состав атмосферы Земли |

|

|

| при образовании | современный |

| Азот | N. | 1,5 | 78 |

| Кислород | О2 | 0 | 21 |

| Озон | 03 | — | 10~5 |

| Углекислый газ | СО 2 | 98 | 0,03 |

| Оксид углерода | СО | — | кг1 |

| Водяной пар | Н2О | 0,4 | 0,1 |

| Аргон | Аг | 0,19 | 0,93 |

Кроме этих газов, в атмосфере присутствовали метан (СН4), аммиак (ЗNН3), водород (Н2) и др.

Характерной чертой этого этапа было убывание углекислого газа и накопление азота, который к концу эпохи бескислородной атмосферы стал основным компонентом воздуха.

3—5612. Любушкина

Согласно исследованиям В. И. Бгатова, тогда же появился в качестве микропримеси и эндогенный кислород, возникший при дегазации базальтовых лав. Кислород возникал и в результате диссоциации молекул воды в верхних слоях атмосферы под действием ультрафиолетовых лучей. Однако весь кислород уходил на окисление минералов земной коры, и его не хватало на накопление в атмосфере. Более 3 млрд лет назад появились фото-синтезирующие синезеленые водоросли (ци-анобактерии), которые для синтеза органического вещества начали использовать световую энергию Солнца. В реакции фотосинтеза участвует углекислый газ, а выделяется свободный кислород. Вначале он расходовался на окисление железосодержащих элементов литосферы, но около 2 млрд лет назад этот процесс завершился, и свободный кислород начал накапливаться в атмосфере. Начался второй этап развития атмосферы — кислородный.

Сначала рост содержания кислорода в атмосфере был медленным: около 1 млрд лет назад оно достигло 1% от современного {точка Пастера), но этого оказалось достаточным для появления вторичных гетеротрофных организмов (животных), потребляющих кислород для дыхания. С появлением растительного покрова на континентах во второй половине палеозоя прирост кислорода в атмосфере ускорился, поскольку резко повысилась глобальная продуктивность фотосинтеза. Так, в середине палеозоя количество кислорода в атмосфере составляло только 10 % от современного, а уже в карбоне кислорода было столько же, сколько и сейчас. Фотосинтетический кислород вызвал большие изменения и в атмосфере, и в живых организмах планеты. Содержание углекислого газа в процессе эволюции атмосферы существенно снизилось, так как значительная его часть вошла в состав углей и карбонатов

Атмосфера и ее границы. Состав воздуха

Атмосфера (греч. а1то5 пар и зр(га1га -- шар) -- воздушная оболочка Земли, связанная с ней силой тяжести и принимающая участие во вращении планеты. Нижней границей атмосферы является земная поверхность, а верхняя граница размыта, так как с увеличением высоты воздух становится все разреженнее. Косвенными доказательствами существования атмосферы на больших высотах служат серебристые облака на уровне 70 — 80 км, метеоры, сгорающие из-за трения о воздух на высоте 100 — 300 км, полярные сияния на высотах до 1000 км. С помощью искусственных спутников и ракет установлено, что атмосфера простирается вплоть до 20 000 км, но близ верхней границы она весьма разрежена и постепенно переходит в межпланетное пространство. Условно за верхнюю границу атмосферы принимают высоту 1000 — 2000 км над поверхностью Земли, а более высокие слои считают земной короной.

Атмосферный воздух — смесь газов. В нем. во взвешенном состоянии находятся жидкие и твердые частицы. По химическому составу в атмосфере различают два слоя: нижний гомосферу (однородный слой) - - примерно до 100 км и верхний -- гетеросферу (неоднородный слой) выше 100 км. В сухом (т. е. полностью обезвоженном) чистом воздухе у земной поверхности содержится по объему 78% азота, 21% кислорода, 0,93% аргона, а также есть диоксид углерода, озон и другие газы. Средняя молекулярная масса сухого воздуха равна 28,96.

Процентное соотношение основных газов в гомосфере почти не меняется при перемешивании воздуха как по горизонтали, так и по вертикали. В гетеросфере содержание легких газов возрастает, а тяжелых уменьшается: нет аргона, озона, диоксида углерода. К тому же сначала молекулы кислорода, а потом азота разлагаются на атомы. Выше 1000 км основными газами становятся атомарный водород и гелий.

Каждый газ воздуха выполняет в географической оболочке определенные функции.

Свободный кислород, который химически очень активен, играет огромную роль в жизни, без него невозможно дыхание, горение, окисление. Кислород атмосферы в основном биогенного происхождения, так как образовался в процессе фотосинтеза растений и других автотрофных организмов.

Азот химически весьма инертен и играет в атмосфере роль разбавителя кислорода, регулируя темп окисления. Азот тоже в основном имеет биогенное происхождение. Значение азота для живых организмов определяется тем, что он входит в состав белков и нуклеиновых кислот, его соединения обеспечивают минеральное питание растений.

Диоксида углерода (углекислого газа) в атмосфере немного (0,03%). Его содержание в приземных слоях воздуха подвержено естественным колебаниям в течение года и суток. Диоксид углерода — своеобразный утеплитель Земли, поскольку в основном пропускает коротковолновую солнечную радиацию, но задерживает тепловое излучение земной поверхности, обусловливая так называемый парниковый эффект. По оценкам ученых, с середины прошлого века глобальное содержание диоксида углерода возросло на 12—15% за счет сжигания ископаемого органического топлива. Его увеличение способствовало повышению температуры воздуха на Земле. Диоксид углерода служит основным строительным материалом для создания органического вещества в процессе фотосинтеза.

Весьма важна роль озона (О3), хотя его в атмосфере немного. Толщина слоя озона при нормальном давлении и температуре О°С составила бы всего 3 мм. Количество его по абсолютному значению и в процентном отношении возрастает с высотой и достигает максимума на высотах 15—20 км в полярных широтах, 20 — 25 км в умеренных, 25 — 30 км в тропических и сходит на нет на высоте 70 км. Слой повышенной концентрации озона на высотах в среднем 25 — 30 км называют нередко озоновым экраном. Озон является своеобразным фильтром атмосферы, ибо он поглощает значительную долю (97%) ультрафиолетовой радиации (с длинами волн 0,15—0,29), которая губительно действует на живые организмы. Поглощая солнечную радиацию, озон повышает температуру воздуха в стратосфере.

Исследования показывают, что толщина слоя озона испытывает пространственные и временные колебания. Наибольшее колебание содержания озона в воздухе в течение года отмечается в полярных широтах. Здесь его меньше зимой, в условиях полярной ночи, из-за отсутствия солнечной радиации, под влиянием которой он образуется в результате фотодиссоциации молекул кислорода, больше — в период полярного дня. К тому же озон легче уничтожается при низких температурах. Эти колебания значительнее над Антарктидой, где количество озона зимой резко сокращается (так называемая озоновая дыра над Антарктидой). Метеорологическая гипотеза связывает это явление со спецификой динамического режима стратосферы в Антарктиде: образованием там зимой устойчивого высотного циклонического вихря и выносом вверх озона из антарктической стратосферы. В последние годы замечено глобальное сокращение озона, что некоторые исследователи связывают с выбросом в атмосферу фреонов и окислов азота. Уменьшение толщины озонового слоя вредно для всего живого. Поэтому нужна коллективная мудрость человечества для его сохранения.

Важной составной частью воздуха является невидимый газ — водяной пар. Это весьма переменный компонент атмосферы: его содержание в воздухе над земной поверхностью колеблется от 0,2% в ледяных пустынях до 3—4% во влажных экваториальных лесах (по объему). Поскольку водяной пар поступает в воздух за счет испарения с водной поверхности, почвы и транспирации растений, его количество зависит от температуры: чем она выше, тем его больше. С высотой количество водяного пара уменьшается, около 90% его заключено в нижнем пятикилометровом слое воздуха. Значение водяного пара исключительно велико. Он представляет собой важное звено влагооборота, так как при определенных условиях происходит его конденсация или сублимация1, образуются облака и осадки. Велика роль водяного пара (наряду с диоксидом

Сублимация в метеорологии и гляциологии понимается как переход из газообразного состояния (водяной пар) в твердое с образованием кристаллов («ледяные» облака, иней), что сопровождается выделением тепла. Обратный процесс -- возгонка. (В физике сублимация и возгонка обозначают одно и то же, т. е. процесс перехода вещества из кристаллического состояния непосредственно в газообразное, минуя жидкую фазу, что сопровождается поглощением тепла.)

углерода) и в создании парникового эффекта, так как именно он задерживает основную часть теплового излучения земной поверхности. В свою очередь, водяной пар сам излучает инфракрасную радиацию, большая часть которой идет к земной поверхности, являясь для нее дополнительным источником тепла. В то же время облака, возникающие в результате конденсации и сублимации водяного пара, отражают и поглощают солнечную энергию на ее пути к земной поверхности. Надо учитывать и фазовые превращения водяного пара и воды, сопровождающиеся поглощением тепла (при испарении и таянии снега и льда) или выделением тепла (при конденсации и сублимации), что отражается на температуре окружающего воздуха. Такова роль водяного пара в тепло- и влагообороте на Земле. Он выполняет определенные функции и в жизнедеятельности организмов, влияя, например, на скорость транспирации, которая возрастает при понижении влажности воздуха.

В воздухе много твердых частиц, причем большинство их не видимо простым глазом. Мельчайшие твердые и жидкие частицы естественного и антропогенного происхождения, находящиеся в воздухе во взвешенном состоянии, называют аэрозолями. Это космическая, вулканическая и минеральная пыль, дым, пыльца растений, микроорганизмы, частицы морской соли и т. д. Особо опасны среди аэрозолей продукты искусственного радиоактивного распада. Твердые частицы выполняют в атмосфере роль ядер конденсации и сублимации, их обилие ускоряет образование туманов и облаков. Аэрозоли уменьшают прозрачность атмосферы, ослабляя солнечную радиацию и ухудшая видимость. Аэрозоли обычно не задерживаются долго в тропосфере, где выпадают осадки. В стратосфере, куда иногда попадает вулканическая пыль, она остается там годами. Недаром после извержений вулканов, особенно таких интенсивных, как Кракатау в 1883 г. или Катмая в 1912 г., на протяжении нескольких лет отмечалось помутнение атмосферы и уменьшение солнечного тепла, особенно ощутимое летом. Самым катастрофическим взрывным извержением за последние 500 лет было извержение вулкана Тамбора (остров Сумбава в Зондском архипелаге) 10.—11 апреля 1815 г. Выбросы вулканического материала при взрыве вулкана, в результате чего его высота уменьшилась с 4000 м до 2820 м, создали завесу в воздухе, ставшую экраном для солнечного излучения. Это привело к охлаждению атмосферы в течение нескольких последующих лет. В северном полушарии в тот и следующий годы сезонный снег лежал до середины июня, а в августе в За-падйой Европе были отмечены заморозки.

31

Газы, входящие в состав атмосферы, обладают определенной плотностью, а воздух -массой. Общая масса атмосферы достигает т, что составляет одну миллионную

5.27Х1015

часть массы земного шара. При этом половина всей массы атмосферы находится в нижних 5 км, 75% - - в нижних 10 км, 95% -в нижних 20 км.

Строение атмосферы

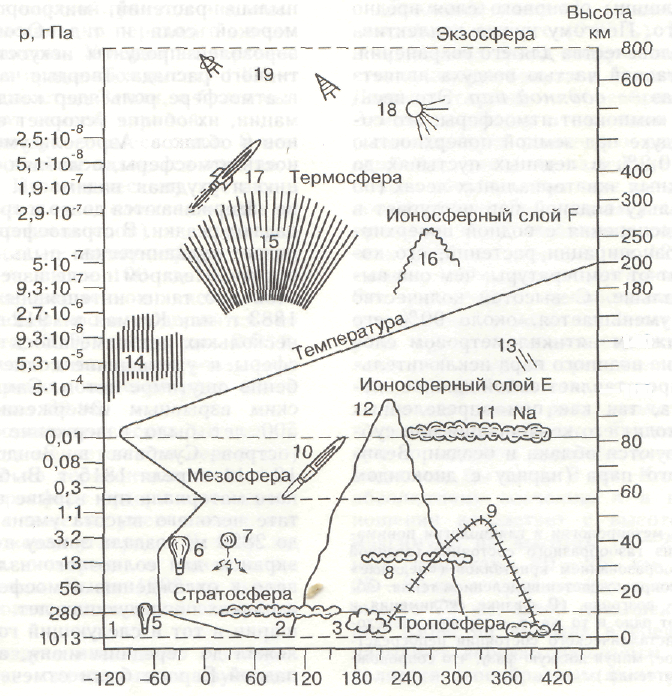

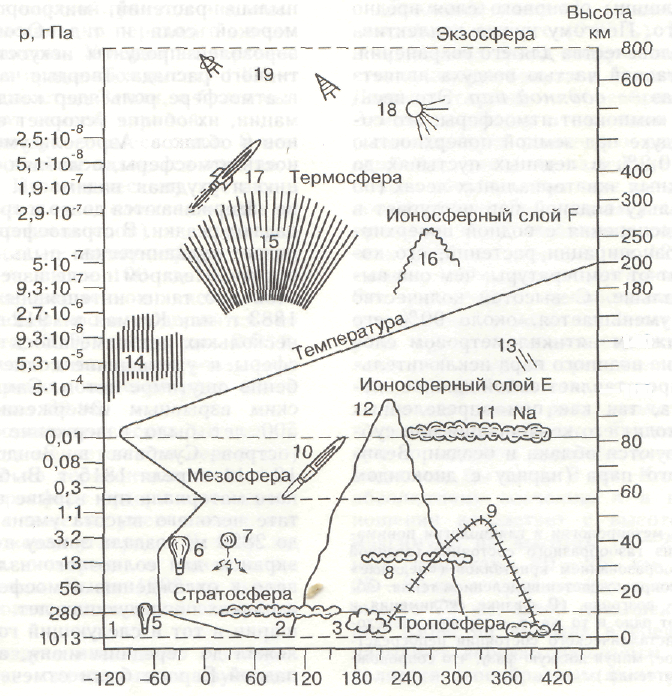

По характеру изменения температуры в вертикальном направлении и другим физическим свойствам атмосферу делят на пять концентрических оболочек: тропосферу, стратосферу, мезосферу, термосферу и экзосферу, которые разделены тонкими (1—2 км) переходными слоями: тропо-, страто-, мезо- и термопаузами (рис. 21).

Тропосфера (греч. 1горо$ — поворот) простирается от земной поверхности до высоты 16—18 км в экваториально-тропических широтах и до 8 — 9 км над полюсами. В ней заключено почти 80% воздуха атмосферы. Физические свойства воздуха тропосферы и происходящие в ней процессы находятся в

большой зависимости от земной поверхности. От нее воздух получает тепло, поэтому с подъемом вверх температура его понижается в среднем на 0,6° на каждые 100 м и достигает близ тропопаузы в умеренных широтах около — 55 °С (она неодинакова на разных широтах и в разные сезоны года). Величина 0,6 °С/100 м называется вертикальным температурным градиентом. Для тропосферы характерны интенсивные вертикальные и горизонтальные движения воздуха и его перемешивание. В тропосфере содержится почти весь водяной пар атмосферы (99%), количество которого быстро убывает с высотой. Здесь происходит образование облаков, выпадают

серебристые облака; 12 — отражение средних радиоволн; 13 — метеоры; 14 и 15 — полярные сияния; 16 — отражение коротких радиоволн; !7 — геофизическая ракета; 18 — искусственные спутники Земли; 19 — пилотируемые космические корабли осадки, наблюдаются оптические, световые и звуковые метеорологические явления.

Стратосфера (лат. х^га^из -- слоистый) простирается от тропопаузы до 50 — 55 км. Здесь сосредоточено около 20% воздуха, в котором много озона. В нижней стратосфере температура более или менее постоянна, но выше 30 км она быстро растет за счет поглощения озоном ультрафиолетовой солнечной радиации и достигает близ стратопаузы среднегодового значения около О °С с отклонением ±20 °С в зависимости от широты и времени года. Возрастание температуры с высотой приводит к большой устойчивости стратосферы. Водяного пара в стратосфере ничтожно мало. На высоте 22 — 25 км наблюдаются капелыю-жидкие перламутровые облака. Раньше стратосферу считали спокойной средой, но оказалось, что в ней происходит интенсивная горизонтальная циркуляция и наблюдаются небольшие вертикальные перемещения типа подъема и оседания, захватывающие большие пространства.

Мезосфера (греч. тезоз средний)

простирается от стратопаузы до 80 км. В ней температура понижается до —80 °С... -85 °С, с чем связана турбулентность. Здесь образуются тонкие ледяные серебристые облака.

В целом в трех нижних слоях заключено 99,5% всей массы атмосферы.

Термосфера (греч. Нгегте - - тепло) -слой от мезопаузы до 800 км. Температура в нем возрастает до 1500°С, но в разреженном воздухе она характеризует лишь кинетическую энергию движения частиц и не ощущается, поэтому летающие здесь искусственные спутники от воздуха не нагреваются и не сгорают. В нижней термосфере сгорают метеоры.

Экзосфера (греч. ехо снаружи)

внешний (800—1000 км) крайне разреженный слой атмосферы с температурой около 2000 °С. Здесь скорость движения атомов водорода и гелия более 11,2 км/с и они частично ускользают в межпланетное пространство, за что этот слой называют сферой рас-сеяния.

С точки зрения ионизации, т. е. по электрическому составу, атмосфера делится на нейтросферу (три нижних слоя) и ионосферу (два верхних слоя). В ионосфере наблюдаются полярные сияния, магнитные бури. Благодаря ей обеспечивается дальняя радиосвязь.

.

Значение атмосферы. Охрана воздуха

Значение атмосферы исключительно велико и многообразно, поскольку она, с одной стороны, является посредником между Землей и Космосом, с другой - тесно взаимодействует со всеми земными оболочками -- гидросферой (особенно океаносферой), литосферой, биосферой.

Атмосфера защищает органический мир Земли от пагубного воздействия ультрафиолетовой солнечной радиации, корпускулярных потоков, космических лучей различного происхождения. Она служит броней для железока-менных метеорных потоков. Атмосфера создает благоприятные тепловые условия для жизни на земной поверхности, предохраняя ее от губительного зноя и леденящего холода, а также огромных суточных и годовых колебаний температур. Без атмосферы не было бы ни осадков, ни ветра, ни звука, ни сумерек, ни полярных сияний и никаких других метеорологических явлений, а небо было бы абсолютно черным. Воздух атмосферы современного состава, будучи сам в значительной степени продуктом жизнедеятельности организмов, нужен всему живому, а кислород поддерживает жизнь на Земле.

Между атмосферой, с одной стороны, и гидросферой и литосферой - - с другой, происходит непрерывный обмен теплом и влагой, т. е. это своеобразная термодинамическая система. Причем основным аккумулятором тепла и поставщиком влаги является Мировой океан. Кроме того, Мировой океан, наряду с зеленым покровом суши, выполняет функции легких нашей планеты: он активный поглотитель

диоксида углерода, содержащегося в воздухе, и в то же время место обитания водорослей, вносящих большой вклад в снабжение атмосферы кислородом. Тем самым Океан поддерживает постоянный состав воздуха. Эти взаимосвязи столь значительны и многогранны, что атмосфера и Океан сейчас рассматриваются как единая сложная взаимодействующая система. К тому же эта связь обусловлена генетически, ибо эволюция атмосферы и гидросферы, по существу, представляет собой единый процесс.

Атмосфера в своем развитии тесно связана и с литосферой. Благодаря геологическим и геохимическим процессам она получила и продолжает получать из недр Земли значительную часть газов. В то же время и атмосфера всегда оказывала влияние на литосферу, развитие которой совершалось под мощным влиянием физического и химического выветривания. Колебания температур, ветер, осадки, кислород и другие газы существенно видоизменяли и переотлагали горные породы, являясь экзогенным фактором рельефообразо-вания.

Атмосфера играет важную роль в жизни человека и его хозяйственной деятельности, но испытывает серьезное антропогенное воздействие, особенно в последние десятилетия. Оно чаще всего отрицательное. Тому много примеров глобального масштаба. Загрязняющие вещества попадают в атмосферу в виде аэрозолей и газов. Аэрозоли поступают в воздух при открытой добыче угля и руд, при производстве цемента и стройматериалов, от предприятий черной металлургии и т. д. Общее количество аэрозолей составляет около 60 млн т.

На долю газов приходится до 80 — 90% всех антропогенных выбросов. Загрязнение атмосферы диоксидом углерода и другими газами способствует поглощению земного излучения и повышению температуры воздуха. Соединения таких ядовитых газов, как сера (сернистый газ) и азот (окись и перекись), образуют в атмосфере кислотные дожди, т. е. фактически на землю выпадают осадки в виде разбавленной серной и азотной кислот. Такие осадки представляют угрозу жизни и здоровью людей и животных, способствуют высыханию лесов, увеличивают кислотность почв, угнетающе действуют па флору и фауну водоемов, разрушают различные постройки и т. д. Общее количество поступлений сернистого газа в атмосферу достигает, по разным оценкам, 100—150 млн т в год. Поэтому актуальной задачей является запрет использования высокосернистых угля, нефти и газа, утилизация отходов при производстве серной кислоты.

Рост концентраций аэрозолей и газов, разрушение озонового слоя, уничтожение лесов, особенно экваториальных, поставляющих в атмосферу кислород, изменения в характере поверхности суши (распашка земель, мелиорация и др.) и Океана (нефтяная пленка и др.), военные действия - - все это влияет на атмосферу и климат и может вызвать цепную реакцию ряда нежелательных природных явлений.

Но самыми страшными климатическими (и не только климатическими!) последствиями могут обернуться ядерные войны, которые способны вызвать загрязнение атмосферы пылью и дымом пожарищ, т. е. аэрозольную климатическую катастрофу. Климатическим эффектом станет быстрое (за несколько дней), глубокое (на несколько десятков градусов) и длительное (до нескольких месяцев) похолодание суши до минусовых значений даже в экваториальных широтах. На планете может наступить «ядерная зима» -- таковы расчеты группы ученых _ под руководством академика Н. Н. Моисеева. Все это свидетельствует о необходимости разумного сочетания хозяйственной и политической деятельности с тщательной охраной атмосферы в международном масштабе.