Молдавские художники

Подготовил

Студент группы ИГ-18

Колиш Дмитрий

Изменение политического, культурного и экономического статуса Молдавии в 1918-м году внесло серьёзные изменения в процесс обучения в области изобразительного искусства. Молдавские художники получили возможность совершенствовать своё мастерство как в школах живописи в Яссах и Бухаресте, так и в европейских центрах искусства. В Париже, например, обучаются О. Хржановски, И. Бронштейн, Х. Мишозник и И. Дубиновски; в Брюсселе – Н. Брэгалия, Е. Ивановски, Е. Барло, К. Кобизева, М. Гамбурд; в Дрездене – Г. Чеглоков; в Мюнхене – братья Моисей и Ш. Коган и т.д. Рассматриваемый период сыграл важную роль в появлении талантливых представителей молодого поколения, которые в подавляющем большинстве получили образование за границей. Творчество М. Сахарова, А. Кудинова, Т. Кирякова, Б.Несведова и других представляло в молдавском искусстве традиции современного европейского искусства – от символизма до модерна, переосмысленная в духе молдавской культуры того времени. Именно на этот этап, 30-40-е годы, приходится высшая точка развития молдавского периода изобразительного искусства и его закат, что подтверждает появление незаурядных талантов, которые, в подавляющем большинстве, продолжили свою деятельность вне территории Молдавии. Путем стилистического поиска и его интерпретации, творчество художников отражало молдавскую реальность, с её проблемами, оставаясь при этом составной частью западного искусства.

Творчество молдавских художников заложило основы современного молдавского искусства, оказав значительное влияние на его развитие в 60-70-е годы 20-го века. Произведения К. Кобизевой, Б. Несведова, Д. Севастьянова, П. Пискарёва, А. Климашевского, Л. Дубиновского, М. Гамбурда, В. Иванова и т.д., представителей двух поколений бессарабских художников, заложили фундамент современного изобразительного искусства послевоенных десятилетий, сохраняя непрерывность связи поколений. Изобразительное искусство с 1945-го по 1980-й годы в Республике Молдова несёт на себе печать «социалистического реализма». Среди тех, кто покинул в 1940-м Румынию и продолжил свою деятельность в Кишинёве были М. Греку, В. Русу-Чобану, В. Иванов, К. Кобизев, Л. Дубиновски, З. Синица и Г. Саинчук, которые в большинстве своём поступают в Кишинёвскую Школу искусств. С 1941-го по 1944-м годами некоторые из художников были эвакуированы или депортированы в Россию и Среднюю Азию, другие – отправлены в отряды, которые укрепляли траншеи в за линией фронта.

В послевоенные годы, в Кишинёве появляется Союз художников МССР (1944), по образцу других республик СССР. Одновременно, для пополнения местных кадров, были приглашены многочисленные художники, обладавшие опытом работы в стиле «социалистического реализма». Немногих оставшихся в Кишинёве после второй мировой войны художников обязали работать по устаревшим образцам, адаптированным к требованиям новой идеологии. Единственной возможностью творить становится «ангажированное» искусство, что приводит к появлению произведений, посвящённых вождям русской революции, передовикам и героям социалистического труда, революционерам и подпольщикам, изначально отмеченным печатью шаблонного натурализма и чрезмерного патриотического пафоса.

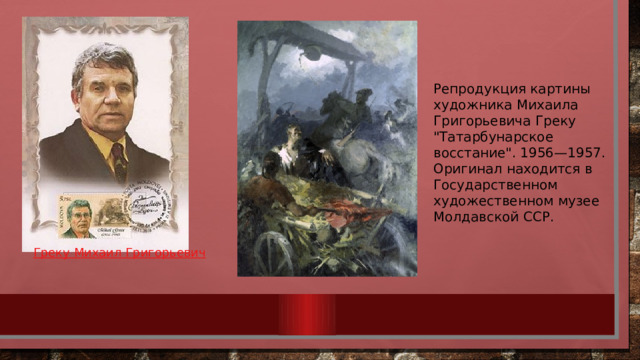

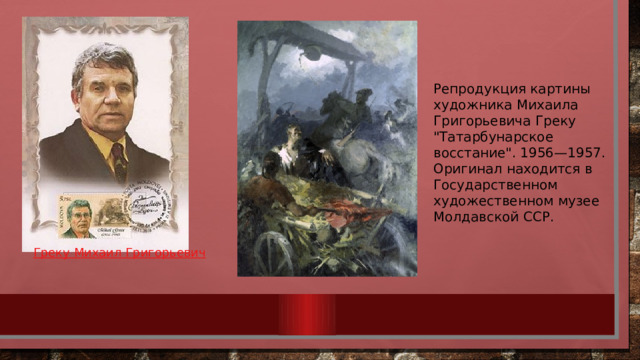

В первое послевоенное десятилетие (1945-1960) создаются произведения, в которых заметны эстетические и идеологические изменения в изобразительно искусстве, получают приоритет определённая форма, трактовка и тематика выставок. Картины Д. Себастьянова («Призыв к социалистическому соревнованию», 1947, «Штефан Великий перед битвой под Бырладом»), М. Гамбурда («Проклятье»,»Ликвидация безграмотности», 1945), Б. Несведова («Клятва Штефана Великого», 1947), И. Жумати («Возвращение награждённых», 1948), пейзажи А. Климашевского, С. Чоколова только обозначают основные тенденции, ещё не являясь ярко выраженными проявлениями влиянии идеологии. Изменения касаются и реалистического подхода к последним историческим событиям, так, М. Греку создаёт картины «Татарбунарское восстание», «Поднятие целины» и «Нефтяники Молдовы» (1954,957, 1959), А. Васильев – «О нас пишет «Правда» (1950), Д Севастьянов – «На вечное землепользование» и «Жояна» (1954), Г. Саинчук – «Виноделы» и «На молочной ферме» (1954,1957), И. Жумати – «Утро на Днестре» (1957) и В. Русу-Чобану «Танец» и «Штефан Великий после битвы под Рэзбоенами» (1957, 1959), отдельно стоят произведения в жанрах портрета и пейзажа, которые присутствуют в творчестве всех художников.

Репродукция картины художника Михаила Григорьевича Греку "Татарбунарское восстание". 1956—1957. Оригинал находится в Государственном художественном музее Молдавской ССР.

Греку Михаил Григорьевич

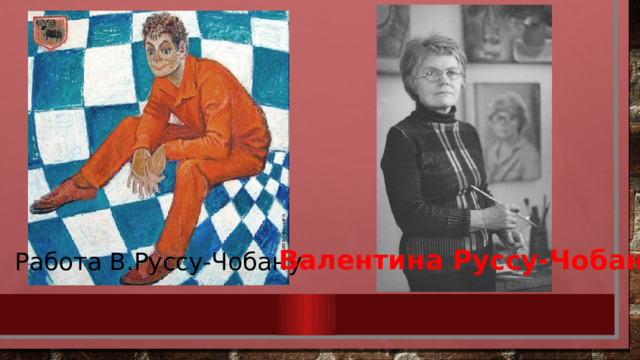

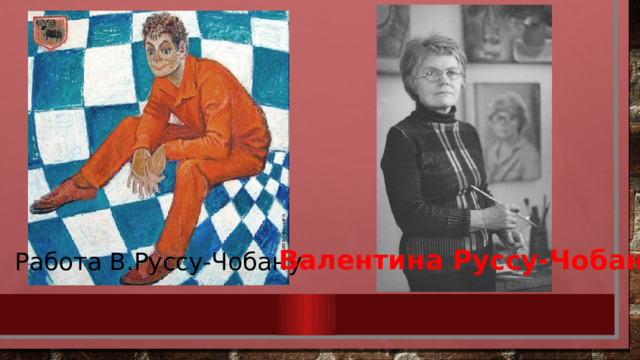

Валентина Руссу-Чобану

Работа В.Руссу-Чобану

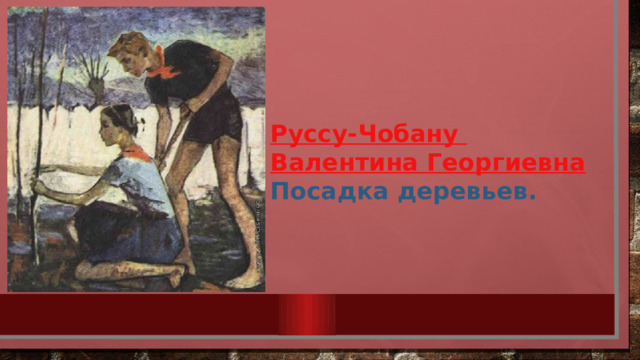

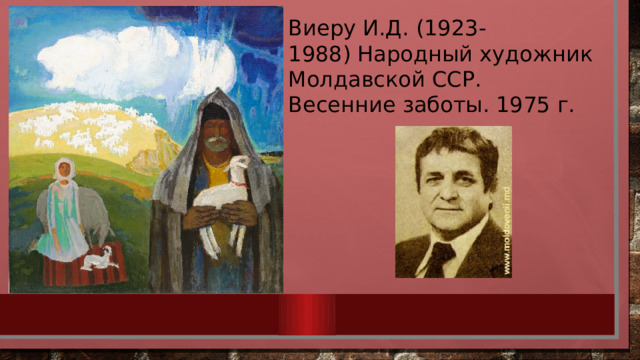

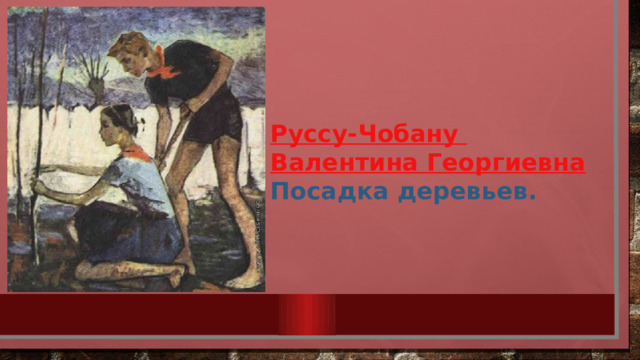

60-е годы прошлого века отличаются от предыдущего периода тем, что всё чаще появляются отклонения от тем и подходов, навязанных в послевоенные годы. Первым резко изменил ситуацию М. Греку, в своей картине «Девушки из Чадыр-Лунги» (1960), которая написана в декоративном стиле, который затем был продолжен в работах «Проводы» (1964) и «Гостеприимство» (1967), которые представляют собой прекрасные образцы раскритикованного «формализма». Эта тенденция продолжается и в работах В. Русу-Чобану «Посадка деревьев» (1961), «Молодость» и «Жажда» (1967), в которых наряду с декоративизмом колорита используется символ и метафора. Похожие тенденции можно отследить и в произведениях другого молдавского художника – И. Виеру. В картинах «Весенние хлопоты» (1960), «Двое» (1968), декоративизм дополняется монументальностью подхода. Те же особенности отличают и картины «Полдень» (1960) А. Барановича, «Маса маре» Г. Саинчука (1960), «Асфальт» Р. Окушко, «Полдень» (1964) А. Давида, традиционные деревенские пейзажи М. Петрика, «Дорога в кодрах» (1950), декоративные и звонкие пейзажи Е. Романеску («Родной край», «Осенние пахоты» 1968, 1969), С. Кучука («Сельские праздники» 1965). В середине 60-х годов появляется и получает развитие триптих как художественная форма, вначале используемая только М. Греку в произведениях («История одной жизни», 1967) и И. Виеру («Счастье Иона», 1967), которые входят сегодня в золотой фонд современного искусства.

Руссу- Чобану Валентина Георгиевна

Посадка деревьев.

Руссу- Чобану Валентина Георгиевна

Жок. Приглашение к танцу.

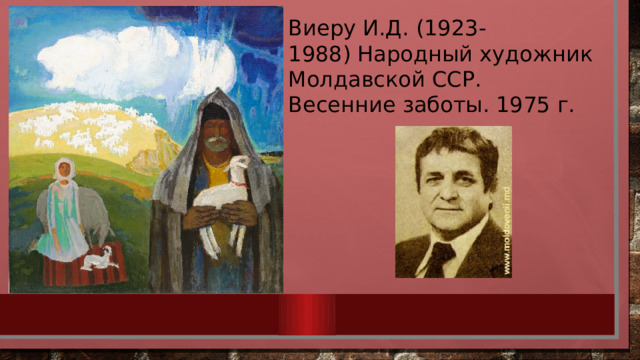

Виеру И.Д. (1923-1988) Народный художник Молдавской ССР.

Весенние заботы. 1975 г.

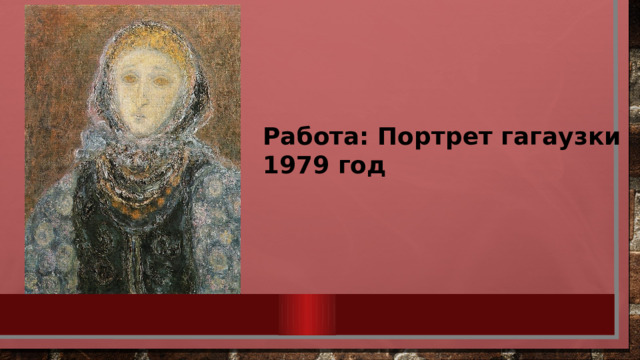

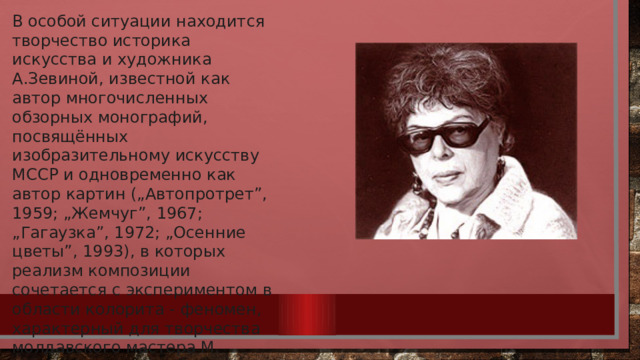

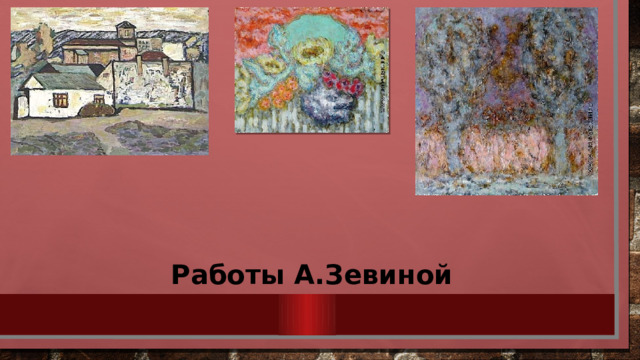

В особой ситуации находится творчество историка искусства и художника А.Зевиной, известной как автор многочисленных обзорных монографий, посвящённых изобразительному искусству МССР и одновременно как автор картин („Автопротрет”, 1959; „Жемчуг”, 1967; „Гагаузка”, 1972; „Осенние цветы”, 1993), в которых реализм композиции сочетается с экспериментом в области колорита - феномен, характерный для творчества молдавского мастера М. Греку.

Работы А.Зевиной

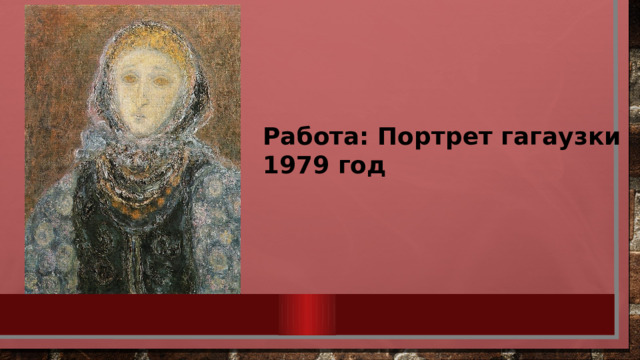

Работа: Портрет гагаузки

1979 год