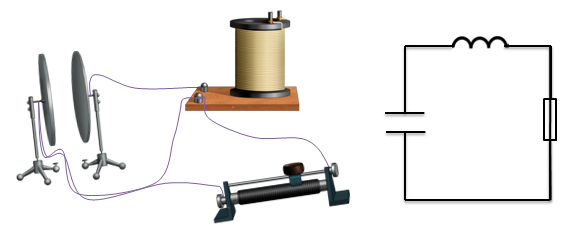

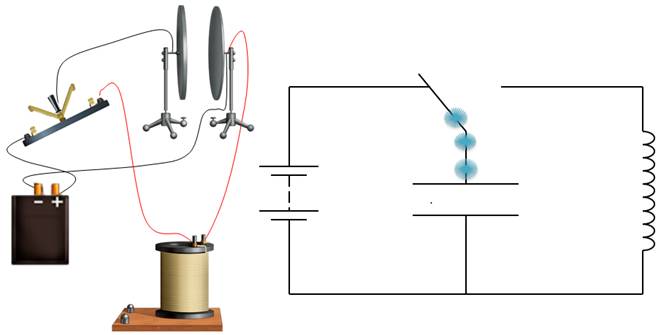

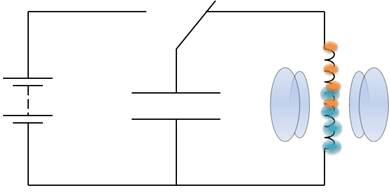

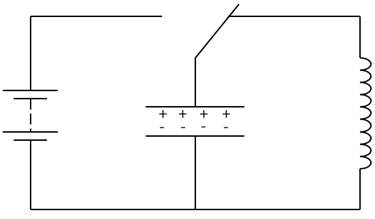

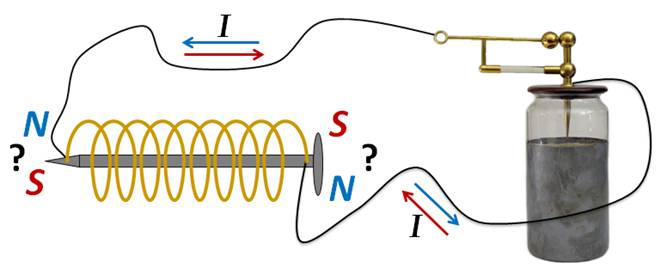

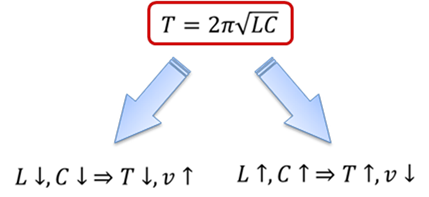

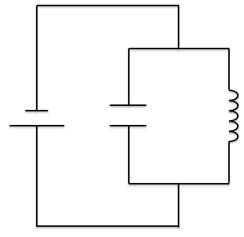

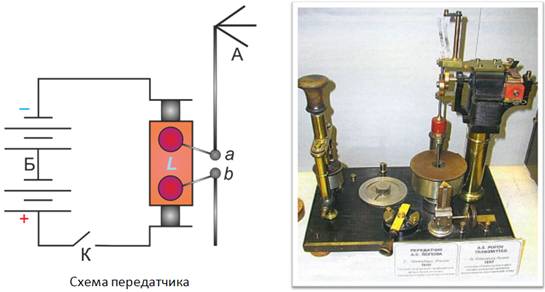

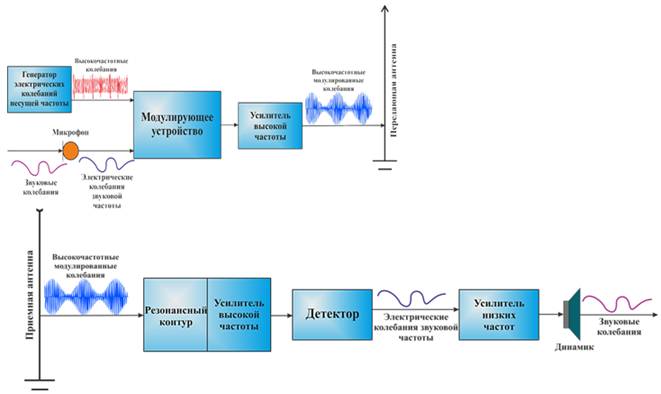

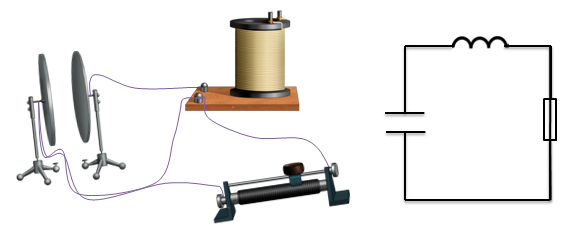

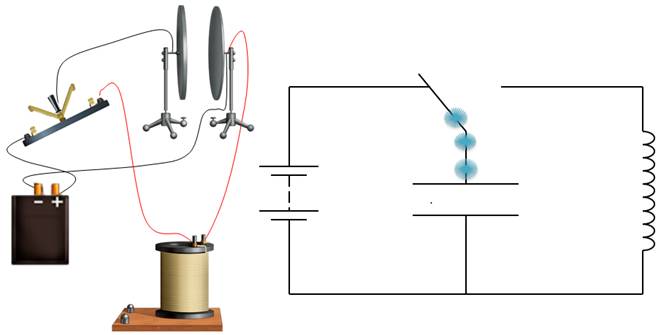

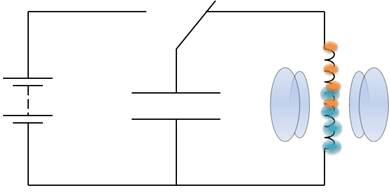

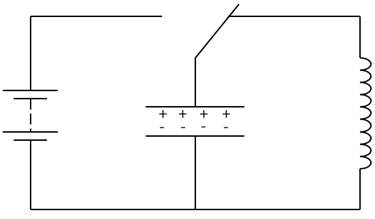

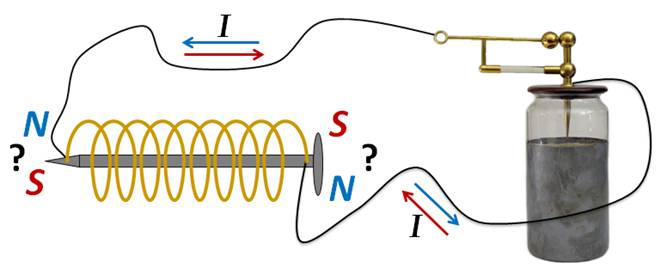

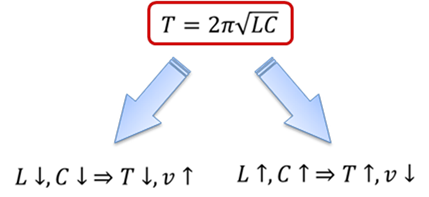

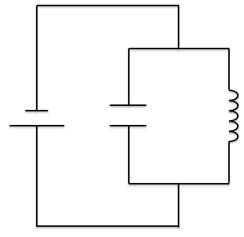

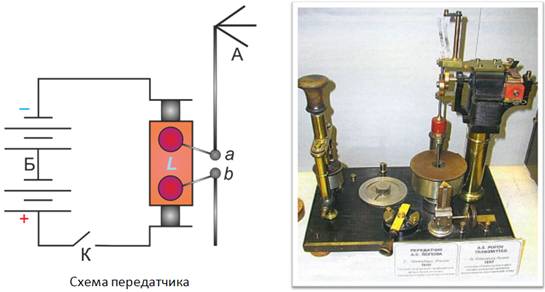

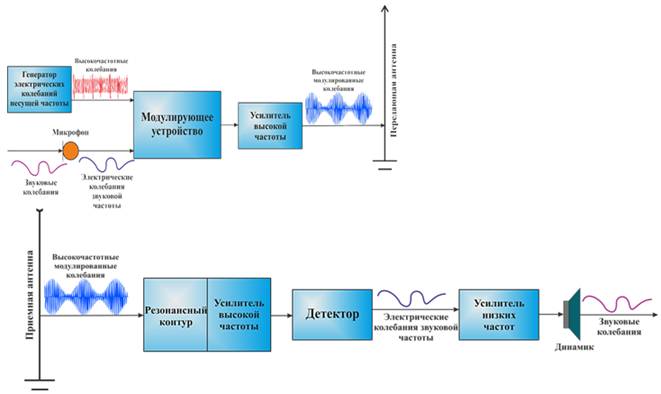

| В данной теме речь пойдет о колебательном контуре и получении электромагнитных колебаний и о принципах радиосвязи и телевидения. Прежде чем приступить к изучению новой темы, повторим основные понятия, которые помогут разобраться в данной теме. Явление самоиндукции заключается в возникновении индукционного тока в проводнике при изменении силы тока в нем. Индуктивность контура — это физическая величина, введенная для оценивания способности проводника противодействовать изменению силы тока в нем. Конденсатор — это устройство, предназначенное для накопления заряда и энергии электрического поля. Радиовещание (т.е. передача звуковой информации на большие расстояния) осуществляется посредством электромагнитных волн, излучаемых антенной радиопередающего устройства. Известно, что источником электромагнитных волн являются ускоренно движущиеся заряженные частицы. Значит, для того, чтобы антенна излучала электромагнитные волны, в ней нужно возбуждать колебания свободных электронов. Такие колебания называются электромагнитными, поскольку они порождают электромагнитным полем, распространяющееся в пространстве в виде электромагнитной волны. Таким образом, электромагнитные колебания — это периодические изменения со временем электрических и магнитных величин (заряда, силы тока, напряжения, напряженности, магнитной индукции и др.) в электрической цепи. Как известно, для создания мощной электромагнитной волны, которую можно было бы зарегистрировать приборами на больших расстояниях от излучающей антенны, необходимо, чтобы частота волны не меньше 0,1 МГц. Колебания таких больших частот невозможно получить от генератора переменного электрического тока, поэтому они подаются на антенну от генератора высокочастотных электромагнитных колебаний, имеющегося в каждом радиопередающем устройстве. Одной из основных частей генератора является колебательный контур — это колебательная система, состоящая из включенных последовательно катушки индуктивностью L, конденсатора емкостью C и резистора сопротивлением R.  Если из такой системы удалить активное сопротивление, то полученный контур будет называться идеальным (или, контуром Томсона). Рассмотрим свободные электромагнитные колебания, т.е. колебания, происходящие в идеальном колебательном контуре за счет расходования сообщенной этому контуру энергии, которая в дальнейшем не пополняется. Получим их и удостоверимся в существовании с помощью установки, состоящей из источника тока, конденсатора и катушки. Катушка и конденсатор, соединенные друг с другом через переключатель, составляют колебательный контур. На некоторое время с помощью переключателя зарядим конденсатор, замкнув его на источник тока.  Теперь наш заряженный конденсатор подсоединим обратно с катушкой. Что же происходит дальше. Так как цепь замкнута (в данном случае через катушку индуктивности), то электроны начнут перемещаться по проводнику от отрицательно заряженной обкладки конденсатора к положительной. Перемещаясь, электроны уравновесят напряжение на обкладках конденсатора и сделают его равным нулю, но в тот момент, когда напряжение на пластинах конденсатора будет нулевым, ток в катушке индуктивности, а, следовательно, и энергия магнитного поля вокруг ее витков, будут максимальными.  При нулевом напряжении ток должен был бы перестать течь, но этого не происходит. А ток продолжает течь из-за явления самоиндукции, т.е. под действием рассеивающегося магнитного поля катушки в проводнике наводится электрический ток, возникает электродвижущая сила самоиндукции, которая двигает электроны. При этом на месте этих электронов остаются «дырки», которые притягивают к себе другие электроны, таким образом, минус конденсатора заряжается положительно, а положительно заряженная обкладка становится отрицательно заряженной.  Затем электрический ток в колебательном контуре вновь течет от минуса к плюсу. Описанное выше повторяется. Когда минус второй раз стал плюсом, а плюс - минусом, говорят, что в колебательном контуре было совершено одно полное колебание. Вот так и происходят электромагнитные колебания в контуре. Теперь обратимся к истории открытия этих колебаний. Дело все в том, что они были открыты почти случайно. После того как изобрели лейденскую банку (первый конденсатор) и научились сообщать ей большой заряд с помощью электростатической машины, начали изучать электрический разряд банки. Замыкая обкладки лейденской банки с помощью катушки, обнаружили, что стальные спицы внутри катушки намагничиваются.  В этом ничего удивительного не было: электрический ток и должен намагничивать стальной сердечник катушки. Странным же было то, что нельзя было предсказать, какой конец сердечника катушки окажется северным полюсом, а какой южным. Повторяя опыт примерно в одинаковых условиях, получали в одних случаях один результат, а в других другой. Далеко не сразу поняли, что при разрядке конденсатора через катушку в электрической цепи возникают колебания. За время разрядки конденсатор успевает много раз перезарядиться, и ток меняет направление много раз, в результате чего сердечник может намагничиваться различным образом. Известно, что колебания, происходящие только благодаря начальному запасу энергии называются свободными. Период свободных колебаний равен собственному периоду колебательной системы, в данном случае периоду контура. Формула для определения периода свободных электромагнитных колебаний была получена английским физиком Уильямом Томсоном в 1853 г. Она называется формулой Томсона и выглядит так:  Данная формула показывает, что период колебательного контура определяется параметрами составляющих его элементов: индуктивностью катушки и емкостью конденсатора. Из формулы Томсона следует, например, что при уменьшении емкости или индуктивности период колебаний должен уменьшиться, а их частота — увеличиться и, наоборот, при увеличении емкости или индуктивности период колебаний увеличивается, а их частота уменьшается. Но надо отметить еще одну важную особенность. Изначально между обкладками конденсатора запасено определенное количество энергии. Эта энергия неизбежно будет расходоваться на совершаемую работу, а именно, на передвижение электронов по проводнику, а это означает, что колебания в контуре рано или поздно прекратятся. Но избежать прекращения колебательного процесса в контуре довольно не сложно, для этого необходимо всего лишь подключить контур к источнику тока, который будет вбрасывать внутрь цепи новые порции энергии, не давая энергии израсходоваться полностью. В генераторе это осуществляется автоматически.  Как известно, впервые электромагнитные волны экспериментально получил, передал на расстояние (правда, в пределах стола) и принял Генрих Герц. Напомним, что в качестве колебательных контуров он использовал так называемые диполи (или вибраторы) Герца: два стержня с шариками, между которыми был оставлен определенный зазор. К шарикам от индукционной катушки подводили достаточно высокое напряжение, и между ними проскакивала искра и в пространстве возникало электромагнитное поле, а, следовательно, и электромагнитная волна. Приемник был сделан аналогичным образом, только расстояние между шариками было уменьшено. Герц наблюдал электромагнитные колебания по искоркам, проскакивающим между проводниками приемного вибратора. Опыты Герца показали, что с помощью электромагнитных волн можно отправлять и принимать сигналы, но все это делалось на малом расстоянии, в пределах стола лаборатории. Проведя важный для науки эксперимент, Герц не увидел практической ценности использования электромагнитных волн и даже сам отрицал возможность их применения. Однако эти опыты заинтересовали физиков всего мира. В России одним из первых занялся изучением электромагнитных волн преподаватель высшего учебного заведения в Кронштадте Александр Степанович Попов, создавший в апреле 1895 года первый в мире радиоприемник, в котором прием сигналов регистрировался с помощью электрического звонка. Схема передатчика Попова довольно проста — это колебательный контур, который состоит из индуктивности (вторичной обмотки катушки), питаемой батареи и емкости (искрового промежутка). Если нажать на ключ, то в искровом промежутке катушки проскакивает искра, вызывающая электромагнитные колебания в антенне.  Антенна является открытым вибратором и излучает электромагнитные волны, которые, достигнув антенны приемной станции, возбуждают в ней электрические колебания. Для регистрации принятых волн, Александр СтепановичПопов применил специальный прибор — когерер (от латинского слова «когеренцио» — сцепление), состоящий из стеклянной трубки, в которой находятся металлические опилки. В левый конец трубки введена металлическая пластина, в правый — провод, соприкасающийся с опилками. В обычных условиях сопротивление опилок велико, но под действием электрических колебаний между ними проскакивают искорки, опилки слипаются, и сопротивление когерера резко уменьшается. Попов включил когерер в цепь, содержащую источник тока и звонок, молоточек которого при действии звонка мог ударяться по резиновой трубке. Когда сопротивление когерера велико, сила тока, постоянно идущего в цепи недостаточна для притяжения якоря в реле. С появлением электромагнитной волны сопротивление когерера падает, сила тока в цепи увеличивается, якорь реле замыкает цепь электромагнита, включенного параллельно цепи когерера, и молоточек звонка сигнализирует о приходе волны. При этом цепь электромагнита размыкается, и молоточек ударяет по когереру. Сопротивление его резко увеличивается, и реле размыкает цепь звонка. В июне 1895 года Александр Степанович Попов усовершенствовал свой приемник, добавив к нему вертикальный провод — приемную антенну, а в марте 1896 —телеграфный аппарат для приема словесного текста, и получил возможность записывать сигналы на телеграфную ленту. 24 марта 1896 года были переданы первые слова с помощью азбуки Морзе — «Генрих Герц». Уже в 1898 году Александр Степанович осуществил радиосвязь между двумя кораблями на расстояние 5 км. В 1899 году его ученик Петр Николаевич Рыбкин обнаружил возможность приема радиотелеграфных сигналов на слух. Вскоре после этого Попов сконструировал первый специальный радиоприемник и тем самым положил начало развитию радиотелефонной связи. Хотя современные радиоприемники очень мало напоминают приемник Попова, основные принципы их действия те же. Вообще радиосвязь представляет собой довольно сложный процесс. Поэтому рассмотрим лишь наиболее общие принципы одного из ее видов — радиотелефонной связи, т.е. передачи звуковой информации с помощью электромагнитных волн. Радиопередачи стали возможны после создания генератора незатухающих колебаний. При радиотелефонной связи колебания давления воздуха в звуковой волне с помощью микрофона превращаются в электрические колебания той же формы. Трудность передачи звукового сигнала состоит в том, что для радиосвязи необходимы колебания высокой частоты, а колебания звукового диапазона — это низкочастотные колебания, для излучения которых невозможно построить эффективные антенны. Поэтому колебания звуковой частоты приходится тем или иным способом накладывать на колебания высокой частоты, которые уже переносят их на большие расстояния. Радиопередающее устройство содержит следующие основные элементы: Задающий генератор колебаний высокой частоты, преобразующий энергию источника постоянного напряжения в гармонические колебания высокой частоты. Частоту этих колебаний называют несущей. Она должна быть строго постоянной. Далее, преобразователь сообщений в электрический сигнал, используемый для модуляции колебаний несущей частоты. Вид преобразователя зависит от физической природы передаваемого сигнала: при звуковом сигнале преобразователем является микрофон, при передаче изображений — передающая телевизионная трубка. Модулятор, в котором происходит модуляция высокочастотного сигнала в соответствии с частотой звукового сигнала, несущего информацию, подлежащую передаче. Модуляция — это процесс изменение амплитуды высокочастотных колебаний с частотой, равной частоте звукового сигнала. Обычно еще имеется один или два каскада усилителя мощности модулированного сигнала. Излучающая антенна, предназначенная для излучения электромагнитных волн в окружающее пространство. Под воздействием модулированных высокочастотных колебаний в передающей антенне возникает переменный ток высокой частоты. Этот ток порождает в пространстве вокруг антенны электромагнитное поле, которое распространяется в пространстве в виде электромагнитных волн и достигает антенн радиоприемников. Радиоприемное устройство предназначено для приема информации, передаваемой с помощью электромагнитных волн, излучаемых передающей антенной радиопередатчика. Радиоприемное устройство содержит следующие основные элементы: Это приемная антенна, которая служит для улавливания электромагнитных колебаний. Резонансный контур, настраиваемый на определенную частоту, который из множества принятых антенной сигналов выделяет полезный сигнал; В резонансном контуре в результате резонанса происходит увеличение амплитуды напряжения принятых колебаний. Однако при этом дополнительная высокочастотная энергия не создается и мощность принятого сигнала не возрастает. Более того, она даже несколько уменьшается из-за неизбежных потерь энергии на активном сопротивлении входной цепи. Мощность принятого сигнала исключительно мала. Поэтому в усилителе высокой частоты повышается напряжение принятого сигнала и увеличивается его мощность. Детекторный каскад, в котором усиленный модулированный высокочастотный сигнал преобразуется и из него выделяется модулирующий сигнал, несущий передаваемую информацию. Следовательно, детектирование — это процесс, обратный модуляции. В качестве детектора используют приборы с нелинейной характеристикой — электронные лампы и полупроводниковые приборы. Выделенное в детекторном каскаде модулирующее напряжение низкой частоты мало и его усиливают в усилителе низкой частоты. После усиления низкочастотный сигнал поступает на громкоговоритель. В телевидении используются более высокие (порядка миллиарда герц) несущие частоты. Телевизионные радиосигналы могут быть переданы только в диапазоне ультракоротких (метровых) волн. Такие волны распространяются обычно лишь в пределах прямой видимости антенны. Поэтому для охвата телевизионным вещанием большой территории необходимо размещать телепередатчики чаще и поднимать их антенны выше. Так, например, Останкинская телевизионная башня в Москве высотой 540 метров обеспечивает уверенный прием телепередач в радиусе 120 километров.

Зона уверенного приема телевидения непрерывно увеличивается в связи с появлением и использованием ретрансляционных спутников. Получение цветного изображения осуществляется за счет передачи видеосигналов, несущих компоненты изображения, соответствующие основным цветам спектра красному, зеленому и синему. В настоящее время различные средства связи развиваются и совершенствуются в уже освоенных областях, а также находят и новые области применения. Еще совсем недавно междугородняя телефонная связь осуществлялась только по воздушным линиям связи. На ее надежность влияли грозы и возможность обледенения проводов. В настоящее же время широко применяются кабельные и радиорелейные линии, сотовая мобильная связь, повышается уровень автоматизации связи. Успехи в области космической радиосвязи позволили создать систему связи, названную "Орбита". В этой системе используются ретрансляционные спутники связи. Спутники связи серии "Молния" запускаются на сильно вытянутые орбиты. Период их обращения составляет около 12 часов. Созданы мощные и надежные системы, обеспечивающие телевизионным вещанием районы Сибири и Дальнего Востока и позволяющие осуществить телефонно-телеграфную связь с отдаленными районами страны. Новые спутники связи серии "Радуга" запускаются на орбиту радиусом около 36000 км. На этой орбите период обращения спутника равен 24 часам, поэтому спутник все время находится над одной и той же точкой поверхности Земли. Совершенствуются и находят новые применения и такие сравнительно старые средства связи, как телеграф и фототелеграф. О размахе, который получила передача неподвижных изображений по фототелеграфу, можно судить по таким цифрам: в год по фототелеграфу передается до 70 тысяч газетных полос, с которых печатается свыше 3 миллиардов экземпляров газет. |