Урок № Тема: Построение изображений, полученных с помощью линз

Цель урока: сформировать практические умения применять знания о свойствах линз для нахождения изображений графическим методом.

Демонстрации: получение изображений с помощью линз.

Ход урока

Фронтальный опрос по изученной теме:

Что такое линза? Каковы ее свойства?

Что называется главной оптической осью линзы?

Какую точку называют фокусом линзы?

Что такое фокусное расстояние линзы?

Как по внешнему виду линз можно узнать, у какой из них короче фокусное расстояние?

Какая из двух линз, имеющих разные фокусные расстояния, дает большее увеличение?

Что называют оптической силой линзы?

В каком случае оптическая сила линзы положительна, а в каком - отрицательна?

В каких единицах измеряется оптическая сила линзы?

Изучение нового материала

План изложения нового материала:

Экспериментальное наблюдение изображений светящейся точки, даваемой линзой.

Построение хода лучей через собирающую и рассеивающую линзы.

Условия, при которых возникает то или иное изображение, и свойства каждого из них.

Построение изображения предмета.

Изучение вопроса о получении изображения светящейся точки предлагаем начать с постановки демонстрационного эксперимента. На экране отчетливо видно, что пучок, сформированный линзой, трансформируется из сходящегося в расходящийся. В месте наибольшего сужения преломленного линзой пучка и обнаруживается изображение светящейся точки.

Далее с учащимися обсуждается вопрос о том, как изменяется положение изображения светящейся точки при ее смещении относительно главной оптической оси. Для этого вначале светящаяся точка перемещается из «бесконечности» вдоль главной оптической оси по направлению к центру линзы и показывается, как при этом изменяется положение изображения, в каких случаях оно будет действительным, а в каких - мнимым.

Затем демонстрируется, куда смещается изображение, если светящаяся точка располагается выше (ниже) главной оптической оси.

Из описанных опытов следует, что по мере приближения светящейся точки к фокусу линзы расстояние от изображения до линзы увеличивается. Учащиеся убеждаются в том, что изображение светящейся точки будет действительным в тех случаях, когда эта точка будет расположена перед фокусом линзы. Если светящаяся точка находится между фокусом и линзой, то ее изображение будет мнимым, так как в этом случае исходящий из светящейся точки пучок света не преобразуется линзой в сходящийся.

Аналогично демонстрируются опыты по получению изображения светящейся точки с помощью рассеивающей линзы. На основании этих опытов легко убедиться, что рассеивающая линза дает только мнимое изображение.

Демонстрационные эксперименты завершаются выводами:

а) точечный объект и его изображение всегда лежат на одной оптической оси;

б) луч, падающий на линзу параллельно оптической оси, после преломления через линзу проходит через фокус, соответствующий этой оси;

в) луч, проходящий через фокус до собирающей линзы, после линзы распространяется параллельно оси, соответствующей этому фокусу;

г) луч, параллельный оптической оси, пересекается с ней после преломления в фокальной плоскости.

Руководствуясь вышеизложенными выводами, учитель объясняет учащимся условия, при которых возникает то или иное изображение, и свойства каждого из них.

Построение изображений, полученных с помощью линз

(здесь d - расстояние предмета до линзы; F — фокусное расстояние линзы).

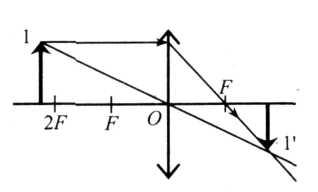

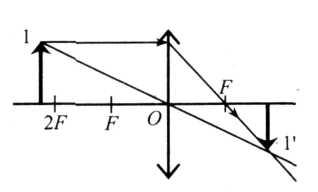

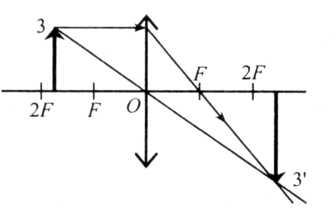

Предмет находится за двойным фокусным расстоянием линзы: d 2F.

Линза дает уменьшенное, перевернутое, действительное изображение предмета, лежащее по другую сторону от линзы между ее фокусом и двойным фокусом.

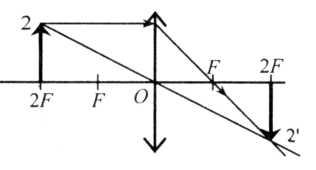

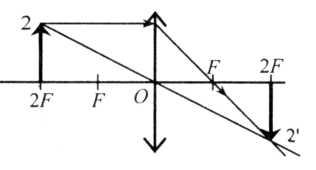

Предмет находится на двойном фокусном расстоянии линзы: d = 2F

Линза дает равное, перевернутое, действительное изображение предмета, лежащее по другую сторону от линзы на двойном фокусном расстоянии.

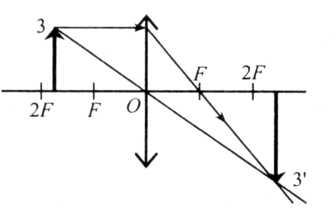

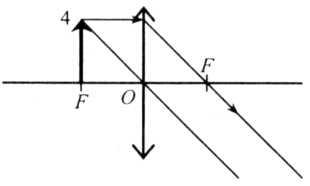

Предмет находится между фокусом линзы и ее двойным фокусом: FdF.

Линза дает увеличенное, перевернутое, действительное изображение предмета, расположенное по другую сторону от линзы за двойным фокусным расстоянием.

Предмет помещен в фокус линзы: d=F.

Изображение предмета будет размытым.

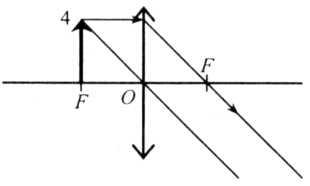

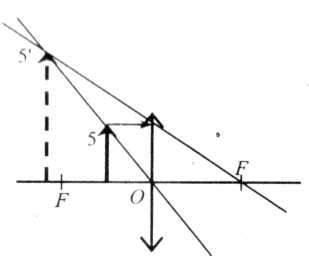

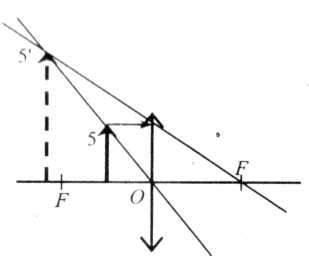

Предмет находится между линзой и ее фокусом: d F.

Изображение предмета увеличенное, мнимое, прямое и расположено по ту же сторону, что и предмет.

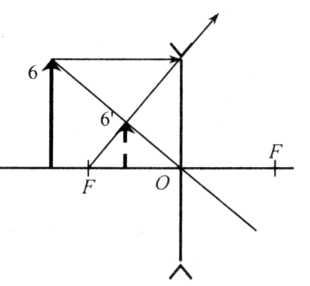

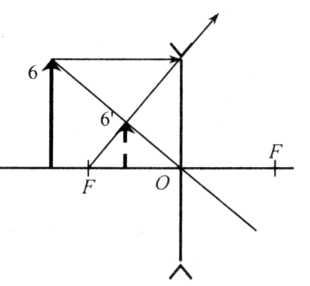

Рассматривая изображения, даваемые рассеивающей линзой, делается вывод, что линза не дает действительных изображений, т. к. лучи, прошедшие сквозь нее, расходятся: при всех положениях предмета линза дает уменьшенное, мнимое, прямое изображение, лежащее по ту же сторону от линзы, что и предмет.

Домашнее задание §67 учебника; вопросы и задания; упр. 34; № 1592, 1593, 1594, 1596.