Япония

Стогначев Матвей

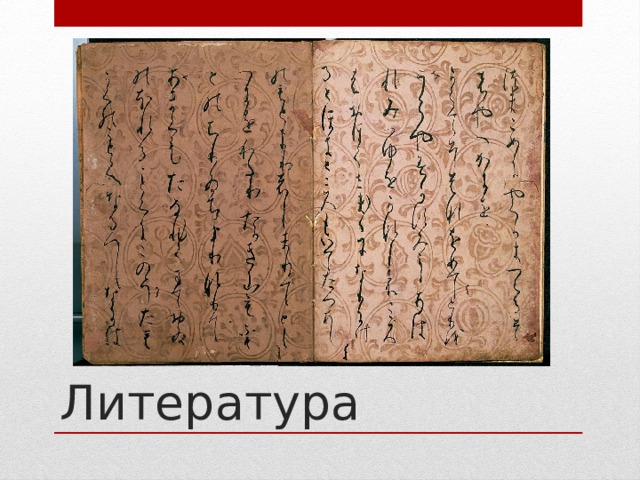

Литература

![«Нихо́н сёк ( яп. 日本書紀 , букв. «Японская летопись»), «Нихонги ] ( 日本紀 — «Японские лета́»), 720 год — один из древнейших письменных памятников Японии (наряду с « Кодзики » и « Фудоки »). В отличие от « Кодзики », где наряду с хронологическими записями о древнейших правителях Японии собраны мифы, сказания и песни о богах и сотворении мира, «Нихонги», начиная с третьей главы и вплоть до последней тридцатой, является подробным повествованием о жизни страны и генеалогии императоров, правивших Японией до 697 года н. э. В отличие от « Кодзики », «Нихонги» написан не на старояпонском , а на классическом китайском языке , что продиктовано дипломатической важностью этого документа и традициями официальной историографии Древней Японии. Продолжением «Нихонги» является « Сёку нихонги » («Продолжение анналов Японии»), охватывающее период с 697 по 791 годы. Кроме того, «Нихонсёки» предлагает несколько вариантов одного сюжета, что делает хронику во многом более ценным источником, представляющим различные существовавшие мифологические комплексы Нихон сёки](https://fsd.multiurok.ru/html/2021/03/24/s_605b79c5ee747/img2.jpg)

«Нихо́н сёк ( яп. 日本書紀 , букв. «Японская летопись»), «Нихонги ] ( 日本紀 — «Японские лета́»), 720 год — один из древнейших письменных памятников Японии (наряду с « Кодзики » и « Фудоки »). В отличие от « Кодзики », где наряду с хронологическими записями о древнейших правителях Японии собраны мифы, сказания и песни о богах и сотворении мира, «Нихонги», начиная с третьей главы и вплоть до последней тридцатой, является подробным повествованием о жизни страны и генеалогии императоров, правивших Японией до 697 года н. э. В отличие от « Кодзики », «Нихонги» написан не на старояпонском , а на классическом китайском языке , что продиктовано дипломатической важностью этого документа и традициями официальной историографии Древней Японии. Продолжением «Нихонги» является « Сёку нихонги » («Продолжение анналов Японии»), охватывающее период с 697 по 791 годы. Кроме того, «Нихонсёки» предлагает несколько вариантов одного сюжета, что делает хронику во многом более ценным источником, представляющим различные существовавшие мифологические комплексы

Нихон сёки

« Ко́дзики» [1] [2] ( яп. 古事記 кодзики, фурукотофуми, фурукотобуми , «Записи о деяниях древности») — крупнейший памятник древнеяпонской литературы, один из первых письменных памятников, основная священная книга синтоистского троекнижия , включающего в себя, помимо «Кодзики», « Нихонги » («Анналы Японии») и сгоревшие во время пожара в 645 году « Кудзики » («Записи о минувших делах»).

Написан на китайском языке , со значительной примесью японских элементов (по другому мнению — не на китайском, а на японском письменно-литературном языке периода его становления [3] ).

Трудно однозначно определить жанр этого произведения, представляющего собой пример синкретизма древней литературы. Это и свод мифов и легенд , и собрание древних песен, и историческая хроника . Согласно предисловию, японский сказитель Хиэда-но Арэ истолковал, а придворный О-но Ясумаро записал мифологический и героический эпос своего народа, пронизав его идеей непрерывности и божественного происхождения императорского рода. Работа над «Кодзики» была завершена в 712 году — в годы правления императрицы Гэммэй .

Кодзики

Манъёсю ( яп. 万葉集 Манъё:сю: , «Собрание мириад листьев») — старейшая и наиболее почитаемая антология японской поэзии , составленная в период Нара . Составителем антологии или, по крайней мере, автором последней серии песен считается Отомо -но Якамоти , стихи которого датируются 759 годом. «Манъёсю» также содержит стихи анонимных поэтов более ранних эпох, но большая часть сборника представляет период с 600 до 759 года.

Сборник поделён на 20 частей или книг, по примеру китайских поэтических сборников того времени. Однако в отличие от более поздних коллекций стихов, «Манъёсю» не разбита на темы, а стихи сборника не размещены в хронологическом порядке. Сборник содержит 265 тёка ( 長歌 , «длинных песен-стихов») 4207 танка ( 短歌 , «коротких песен-стихов»), одну танрэнга ( 短連歌 , «короткую связующую песню-стих»), одну буссокусэкика ( 仏僧九石歌 , стихи на отпечатке ноги Будды в храме Якуси-дзи в Нара ), 4 канси ( 漢詩 , «китайские стихи») и 22 китайских прозаических пассажа. Также, в отличие от более поздних сборников, «Манъёсю» не содержит предисловия.

Манъёсю

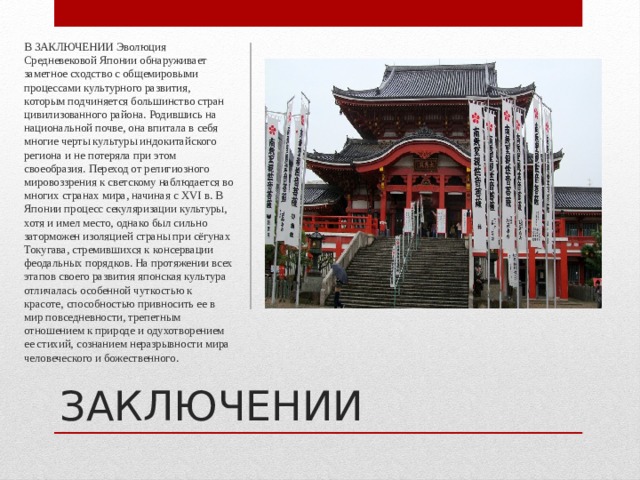

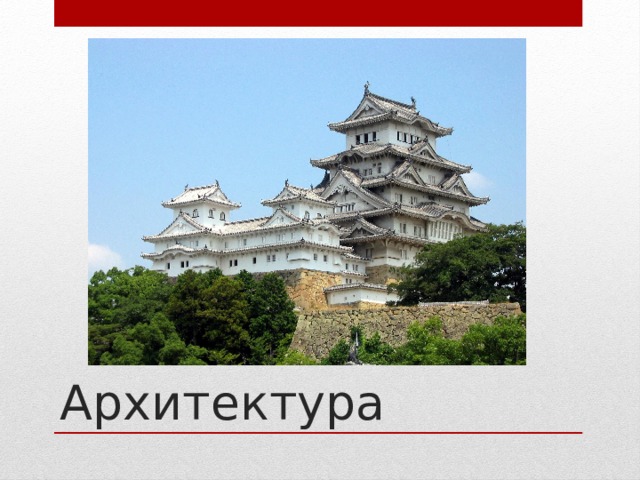

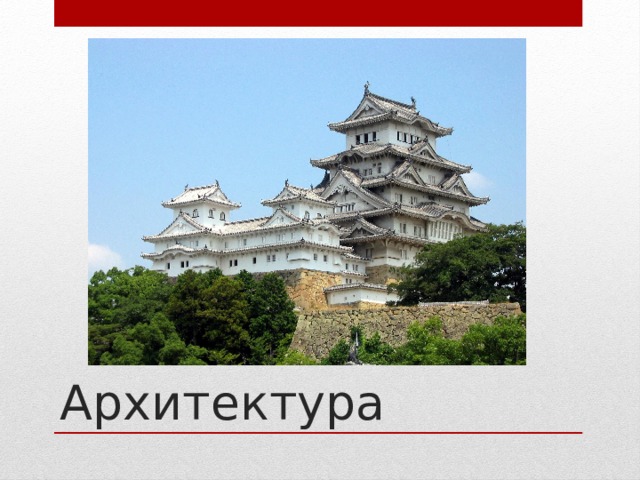

Архитектура

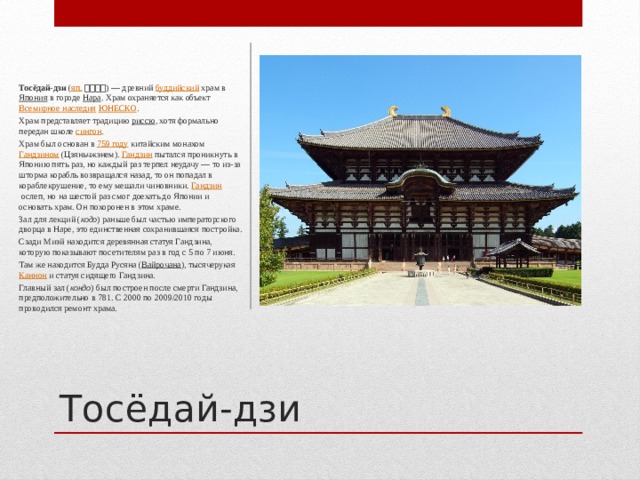

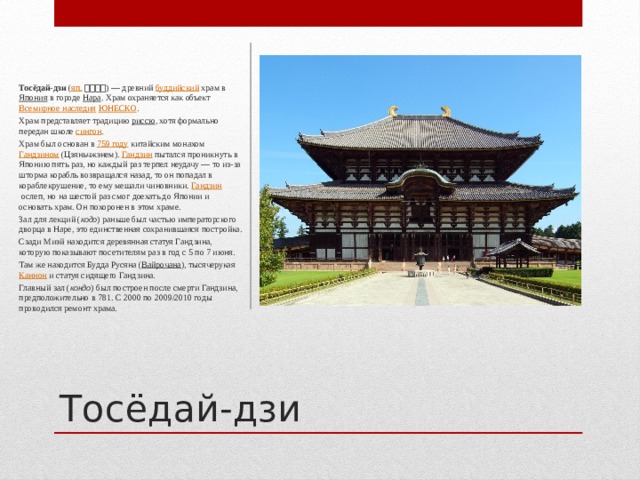

Тосёдай-дзи ( яп. 唐招提寺 ) — древний буддийский храм в Япония в городе Нара . Храм охраняется как объект Всемирное наследия ЮНЕСКО .

Храм представляет традицию риссю , хотя формально передан школе сингон .

Храм был основан в 759 году китайским монахом Гандзином (Цзяньчжэнем). Гандзин пытался проникнуть в Японию пять раз, но каждый раз терпел неудачу — то из-за шторма корабль возвращался назад, то он попадал в кораблекрушение, то ему мешали чиновники. Гандзин ослеп, но на шестой раз смог доехать до Японии и основать храм. Он похоронен в этом храме.

Зал для лекций ( кодо ) раньше был частью императорского дворца в Наре, это единственная сохранившаяся постройка.

Сзади Миэй находится деревянная статуя Гандзина, которую показывают посетителям раз в год с 5 по 7 июня.

Там же находится Будда Русяна ( Вайрочана ), тысячерукая Каннон и статуя сидящего Гандзина.

Главный зал ( кондо ) был построен после смерти Гандзина, предположительно в 781. С 2000 по 2009/2010 годы проводился ремонт храма.

Тосёдай-дзи

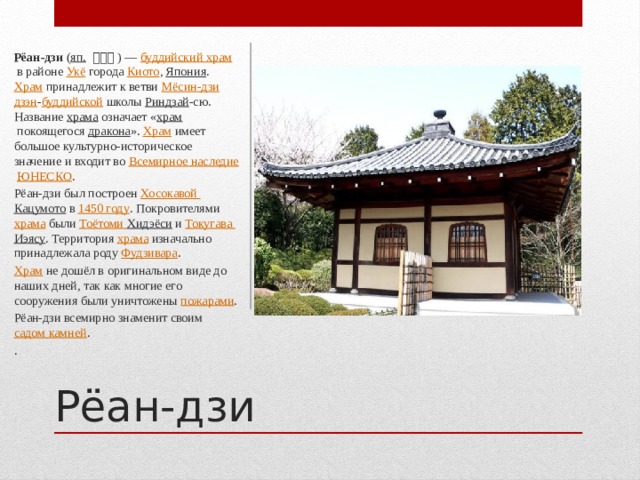

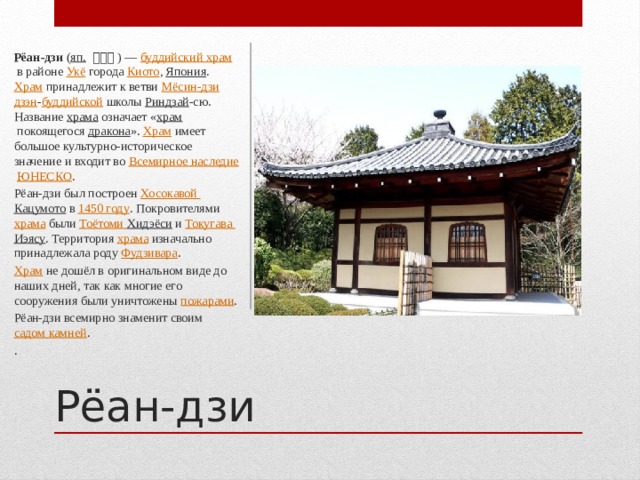

Рёан-дзи ( яп. 龍安寺 ) — буддийский храм в районе Укё города Киото , Япония . Храм принадлежит к ветви Мёсин-дзи дзэн - буддийской школы Риндзай -сю. Название храма означает « храм покоящегося дракона ». Храм имеет большое культурно-историческое значение и входит во Всемирное наследие ЮНЕСКО .

Рёан-дзи был построен Хосокавой Кацумото в 1450 году . Покровителями храма были Тоётоми Хидэёси и Токугава Иэясу . Территория храма изначально принадлежала роду Фудзивара .

Храм не дошёл в оригинальном виде до наших дней, так как многие его сооружения были уничтожены пожарами .

Рёан-дзи всемирно знаменит своим садом камней .

.

Рёан-дзи

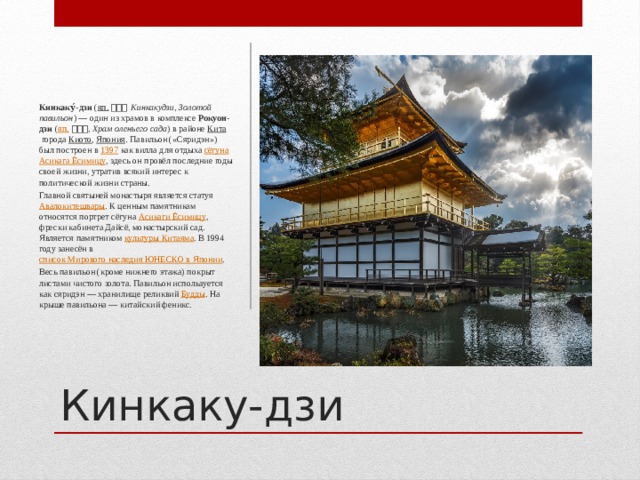

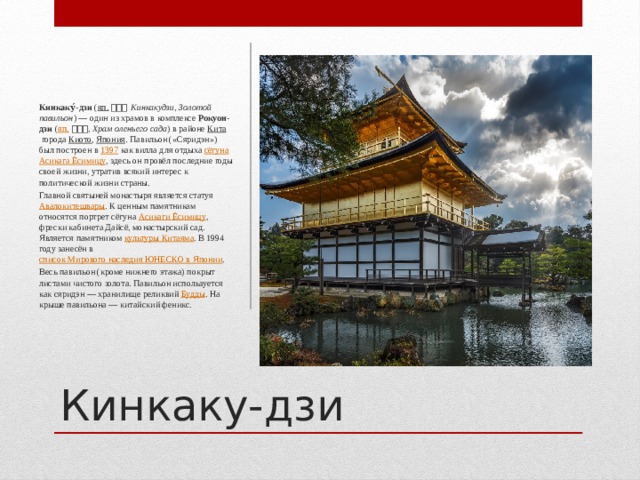

Кинкаку́-дзи ( яп. 金閣寺 Кинкакудзи , Золотой павильон ) — один из храмов в комплексе Рокуон-дзи ( яп. 鹿苑寺 , Храм оленьего сада ) в районе Кита города Киото , Япония . Павильон («Сяридэн») был построен в 1397 как вилла для отдыха сёгуна Асикага Ёсимицу , здесь он провёл последние годы своей жизни, утратив всякий интерес к политической жизни страны.

Главной святыней монастыря является статуя Авалокитешвары . К ценным памятникам относятся портрет сёгуна Асикаги Ёсимицу , фрески кабинета Дайсё, монастырский сад. Является памятником культуры Китаяма . В 1994 году занесён в список Мирового наследия ЮНЕСКО в Японии .

Весь павильон (кроме нижнего этажа) покрыт листами чистого золота. Павильон используется как сяридэн — хранилище реликвий Будды . На крыше павильона — китайский феникс.

Кинкаку-дзи

Исэ́-Дзи́нгу [1] ( яп. 伊勢神宮 ) — синтоистское святилище (дзингу) в городе Исе префектуры Миэ , посвящённое божеству Аматэрасу о-миками и отвечающей за снабжение богини продовольствием Тоёукэ .

Исэ-Дзингу является главной синтоистской святыней, поэтому иногда её называют просто Дзингу .

От Исэ-дзингу отходит древняя тропа паломничества Кумано-кодо к синтоистским святилищам Кумано-Хонгу-тайся ( яп. 熊野本宮大社 ) 、 Кумано-Хаятама-тайся ( яп. 熊野速玉大社 ) и Кумано-Нати-тайся ( яп. 熊野那智大社 ).

Исэ-дзингу является хранительницей национальных сокровищ, в частности Священного Зеркала, являющегося императорской регалией . Главный храм закрыт высоким деревянным забором, доступ в главное святилище ограничен — вход разрешён только священнослужителям высшего ранга и членам императорской фамилии. Основная кумирня огорожена в общем счёте четырьмя заборами, и посетители могут увидеть только фрагменты крыши. Весь комплекс обслуживают около ста священнослужителей. В основную кумирню имеют право входить только император и императрица.

Весь район вокруг святилища представляет национальный парк Исэ-сима, в котором находится немало исторических объектов.

Исэ-Дзингу

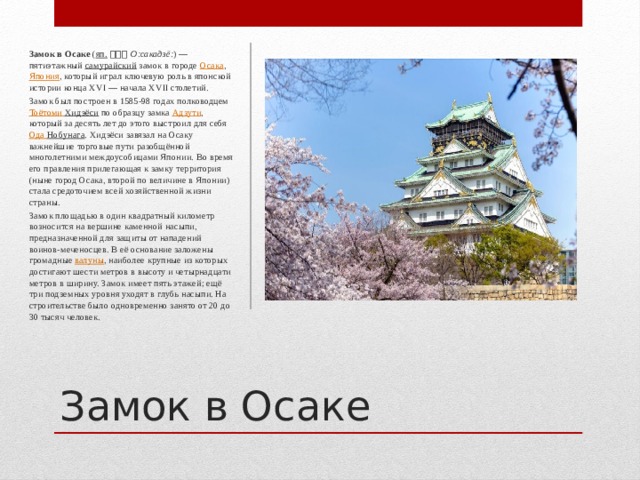

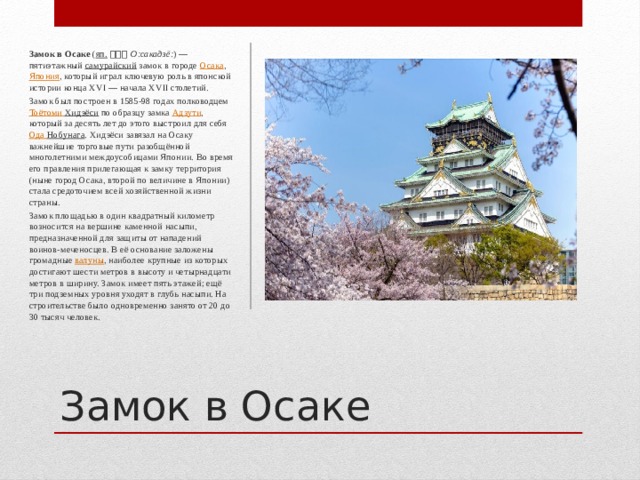

Замок в Осаке ( яп. 大坂城 О:сакадзё: ) — пятиэтажный самурайский замок в городе Осака , Япония , который играл ключевую роль в японской истории конца XVI — начала XVII столетий.

Замок был построен в 1585-98 годах полководцем Тоётоми Хидэёси по образцу замка Адзути , который за десять лет до этого выстроил для себя Ода Нобунага . Хидэёси завязал на Осаку важнейшие торговые пути разобщённой многолетними междоусобицами Японии. Во время его правления прилегающая к замку территория (ныне город Осака, второй по величине в Японии) стала средоточием всей хозяйственной жизни страны.

Замок площадью в один квадратный километр возносится на вершине каменной насыпи, предназначенной для защиты от нападений воинов-меченосцев. В её основание заложены громадные валуны , наиболее крупные из которых достигают шести метров в высоту и четырнадцати метров в ширину. Замок имеет пять этажей; ещё три подземных уровня уходят в глубь насыпи. На строительстве было одновременно занято от 20 до 30 тысяч человек.

Замок в Осаке

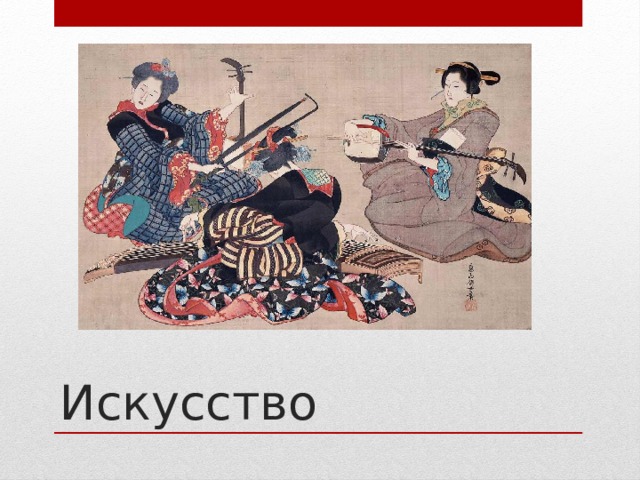

Искусство

![Ямато-э ( яп. 大和絵 ) — стиль японской живописи , распространённый в периоды Хэйан (794—1185) и Камакура (1185—1333) и противопоставляемый «китайской живописи», именуемой «кара-э» или «тан-э» ( яп. 唐絵 ) [1] . В подавляющем большинстве случаев представлены изображениями на раздвижных дверях фусума и ширмах бёбу , тематика картин — повседневная жизнь японцев и японские пейзажи [1] [2] . Многие работы мастеров стиля ямато-э не подписаны, поэтому их точная атрибуция затруднена [1] . Кроме того, многие работы, созданные до середины XII века, утеряны и известны только по описаниям [3] . Ямато-э Фудзивара Нобудзанэ](https://fsd.multiurok.ru/html/2021/03/24/s_605b79c5ee747/img12.jpg)

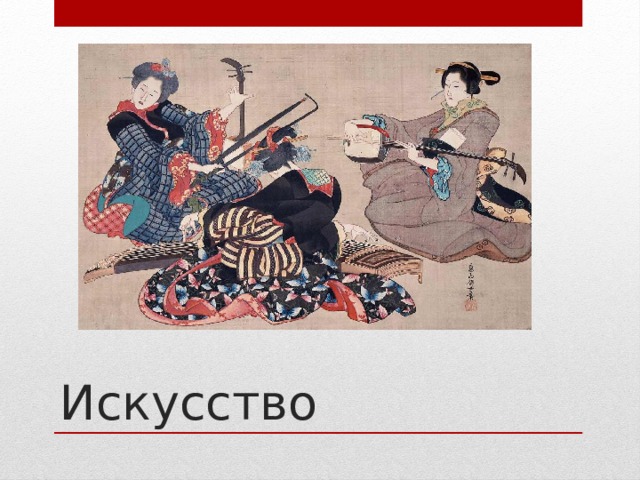

Ямато-э ( яп. 大和絵 ) — стиль японской живописи , распространённый в периоды Хэйан (794—1185) и Камакура (1185—1333) и противопоставляемый «китайской живописи», именуемой «кара-э» или «тан-э» ( яп. 唐絵 ) [1] . В подавляющем большинстве случаев представлены изображениями на раздвижных дверях фусума и ширмах бёбу , тематика картин — повседневная жизнь японцев и японские пейзажи [1] [2] . Многие работы мастеров стиля ямато-э не подписаны, поэтому их точная атрибуция затруднена [1] . Кроме того, многие работы, созданные до середины XII века, утеряны и известны только по описаниям [3] .

Ямато-э

Фудзивара Нобудзанэ

![Японская живопись ( яп. 絵画 кайга , «картина, рисунок») — один из наиболее древних и изысканных японских видов искусств, характеризуется широким разнообразием жанров и стилей. Для японской живописи, как и для литературы , характерно отведение ведущего места природе и изображение её в качестве носительницы божественного начала. [1] Другим предметом, широко распространённым в японской живописи, является изображение сцен из повседневной жизни и тематических картин, которые часто переполнены фигурами и деталями. Эта традиция, несомненно, началась в период раннего средневековья под влиянием Китая, но со временем стала рассматриваться как часть японских традиций, которая существует и сегодня. Кано Санраку Суми-э](https://fsd.multiurok.ru/html/2021/03/24/s_605b79c5ee747/img13.jpg)

Японская живопись ( яп. 絵画 кайга , «картина, рисунок») — один из наиболее древних и изысканных японских видов искусств, характеризуется широким разнообразием жанров и стилей. Для японской живописи, как и для литературы , характерно отведение ведущего места природе и изображение её в качестве носительницы божественного начала. [1] Другим предметом, широко распространённым в японской живописи, является изображение сцен из повседневной жизни и тематических картин, которые часто переполнены фигурами и деталями. Эта традиция, несомненно, началась в период раннего средневековья под влиянием Китая, но со временем стала рассматриваться как часть японских традиций, которая существует и сегодня.

Кано Санраку

Суми-э

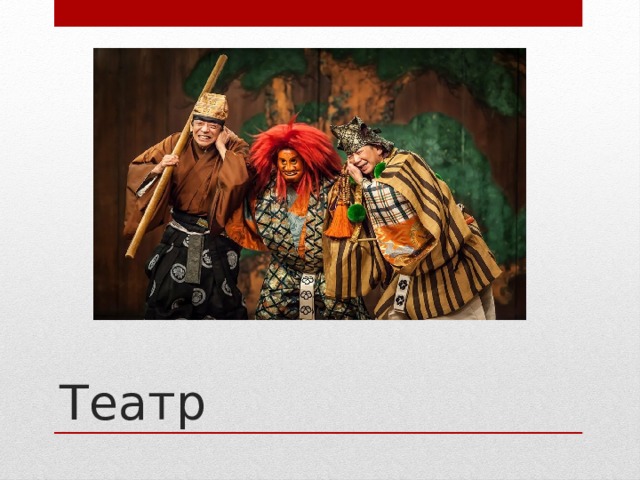

Театр

. Но [к. 1] ( яп. 能 но: , «мастерство, умение, талант») — один из видов японского драматического театра [3] . У истоков но стояли Канъами Киёцугу и его сын Дзэами Мотокиё : первый, актёр народных представлений саругаку , пытался ориентировать своё искусство на дворян и аристократов, вводя в пьесы новые элементы и изменяя структуру спектакля, а второй не только развил идеи отца об исполнительском мастерстве [⇨] , но и создал множество пьес, которые и в XXI веке продолжают входить в репертуар театра; саругаку , подвергаясь реформаторской деятельности, постепенно преобразовался в но [⇨] . Сцена театра имеет каноническую конструкцию [⇨] ; на ней актёрский ансамбль [⇨] в сопровождении музыки [⇨] и песнопений [⇨] разворачивает действо. Классическая программа включает исполнение пяти пьес и трёх комедийных сценок в промежутках между ними [⇨] . По словам доктора искусствоведения Н. Г. Анариной, в театре но «драма-текст и драма-слово находятся в сложном сплаве с музыкой-ритмом-шумами-шорохами, с танцем-пантомимой-жестом-движением-позой-паузой, с особой техникой пения-речитации-чтения-выкрика» [3] .

Сцена из спектакля «Окина» в театре но

Театр Но

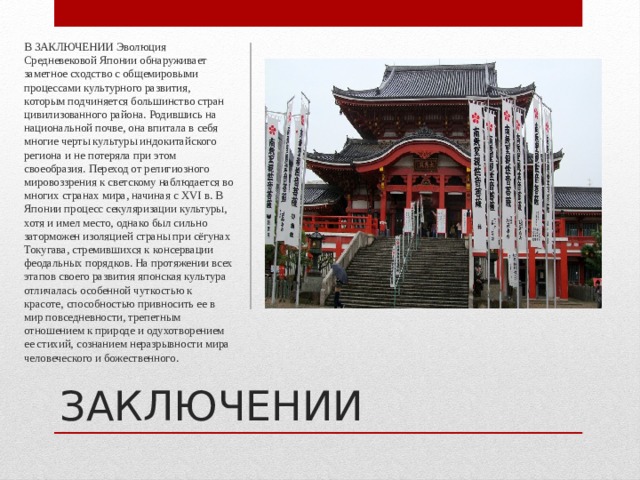

В ЗАКЛЮЧЕНИИ Эволюция Средневековой Японии обнаруживает заметное сходство с общемировыми процессами культурного развития, которым подчиняется большинство стран цивилизованного района. Родившись на национальной почве, она впитала в себя многие черты культуры индокитайского региона и не потеряла при этом своеобразия. Переход от религиозного мировоззрения к светскому наблюдается во многих странах мира, начиная с XVI в. В Японии процесс секуляризации культуры, хотя и имел место, однако был сильно заторможен изоляцией страны при сёгунах Токугава, стремившихся к консервации феодальных порядков. На протяжении всех этапов своего развития японская культура отличалась особенной чуткостью к красоте, способностью привносить ее в мир повседневности, трепетным отношением к природе и одухотворением ее стихий, сознанием неразрывности мира человеческого и божественного.

ЗАКЛЮЧЕНИИ

![«Нихо́н сёк ( яп. 日本書紀 , букв. «Японская летопись»), «Нихонги ] ( 日本紀 — «Японские лета́»), 720 год — один из древнейших письменных памятников Японии (наряду с « Кодзики » и « Фудоки »). В отличие от « Кодзики », где наряду с хронологическими записями о древнейших правителях Японии собраны мифы, сказания и песни о богах и сотворении мира, «Нихонги», начиная с третьей главы и вплоть до последней тридцатой, является подробным повествованием о жизни страны и генеалогии императоров, правивших Японией до 697 года н. э. В отличие от « Кодзики », «Нихонги» написан не на старояпонском , а на классическом китайском языке , что продиктовано дипломатической важностью этого документа и традициями официальной историографии Древней Японии. Продолжением «Нихонги» является « Сёку нихонги » («Продолжение анналов Японии»), охватывающее период с 697 по 791 годы. Кроме того, «Нихонсёки» предлагает несколько вариантов одного сюжета, что делает хронику во многом более ценным источником, представляющим различные существовавшие мифологические комплексы Нихон сёки](https://fsd.multiurok.ru/html/2021/03/24/s_605b79c5ee747/img2.jpg)

![Ямато-э ( яп. 大和絵 ) — стиль японской живописи , распространённый в периоды Хэйан (794—1185) и Камакура (1185—1333) и противопоставляемый «китайской живописи», именуемой «кара-э» или «тан-э» ( яп. 唐絵 ) [1] . В подавляющем большинстве случаев представлены изображениями на раздвижных дверях фусума и ширмах бёбу , тематика картин — повседневная жизнь японцев и японские пейзажи [1] [2] . Многие работы мастеров стиля ямато-э не подписаны, поэтому их точная атрибуция затруднена [1] . Кроме того, многие работы, созданные до середины XII века, утеряны и известны только по описаниям [3] . Ямато-э Фудзивара Нобудзанэ](https://fsd.multiurok.ru/html/2021/03/24/s_605b79c5ee747/img12.jpg)

![Японская живопись ( яп. 絵画 кайга , «картина, рисунок») — один из наиболее древних и изысканных японских видов искусств, характеризуется широким разнообразием жанров и стилей. Для японской живописи, как и для литературы , характерно отведение ведущего места природе и изображение её в качестве носительницы божественного начала. [1] Другим предметом, широко распространённым в японской живописи, является изображение сцен из повседневной жизни и тематических картин, которые часто переполнены фигурами и деталями. Эта традиция, несомненно, началась в период раннего средневековья под влиянием Китая, но со временем стала рассматриваться как часть японских традиций, которая существует и сегодня. Кано Санраку Суми-э](https://fsd.multiurok.ru/html/2021/03/24/s_605b79c5ee747/img13.jpg)