Екатерина II: Культура и Просвещение

Учитель: Кайгородова Наталья Евгеньевна

Екатерина II

- Будущая императрица всероссийская Екатерина II Великая родилась 2 мая 1729 года в Штеттинском замке и при рождении была названа «София Фредерика Августа Ангальт-Цербстская». Получила домашнее образование.

- 9 июля 1744, за день до обручения с Петром Федоровичем (впоследствии ставшим Петром III), приняла православие с именем Екатерина Алексеевна. 1 сентября 1744 их обвенчали.

- Родила сына Павла (будущий Павел I) в 1754, и в 1758 – дочь Анну.

- Внутренняя политика Екатерины II многими ассоциируется с внедрением идей «просвещенного абсолютизма» . Сама императрица не во всём следовала данной идеологии. Вопреки идеям Вольтера и Дидро, утверждавших свободу и равенство всех людей, императрица лишь ужесточила положение крепостного крестьянства, отобрав у них и без того немногие права.

- Именно при Екатерине Великой в культурном отношении Россия вошла в число великих европейских держав , чему немало способствовала сама императрица, увлекавшаяся литературной деятельностью, собиравшая шедевры живописи и состоявшая в переписке с французскими просветителями. В целом политика Екатерины и её реформы вписываются в русло просвещённого абсолютизма XVIII века.

Памятник Екатерине II Великой в Петербурге возведен в 1873 году. Проект памятника Екатерине Второй разрабатывал Микешин М.О.

Развитие системы образования

- В 1768 году была создана сеть городских школ, основанных на классно-урочной системе. Фактически было положено начало современной системе образования.

- Активно стали открываться училища.

- В 1755 г. был открыт Московский университет , в нём числилось сначала 100 студентов.

- При Екатерине уделялось особое внимание развитию женского образования : в 1764 году были открыты Смольный институт благородных девиц, Воспитательное общество благородных девиц.

- Кроме того, императрица основала Новодевичий институт для воспитания мещанских девиц .

- Учреждение в Санкт-Петербурге и Москве специальных учебных заведений для сирот.

- 1783 — учреждение Российской академии, играющей важное значение и в будущем развитии научной и образовательной деятельности в стране.

Наука

- В развитии отечественной науки выдающееся место занимал М.В.Ломоносов, а среди иностранных ученых — Л.Эйлер, вырастивший целую плеяду талантливых учеников. Среди них С.К.Котельников, разработавший вопросы теоретической механики и математической физики, С.Я.Румовский — основоположник отечественной астрономии.

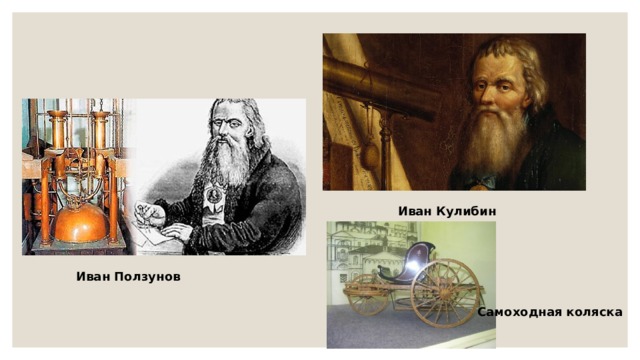

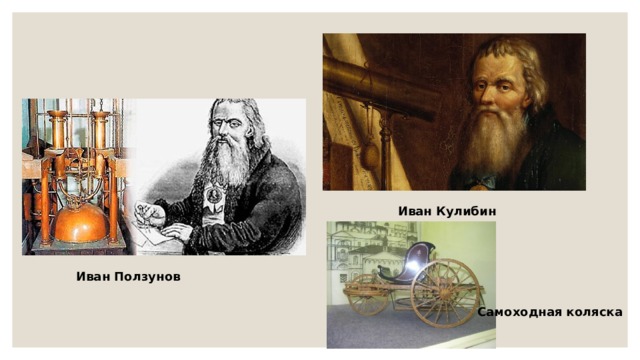

- Пристальным вниманием пользовалось изучение природных ресурсов страны. Вторая половина XVIII в. примечательна небывалым взлетом технической мысли. В 60-е годы развернулась деятельность великого русского изобретателя И.И.Ползунова, прославившегося изобретением первой в мирe универсальной паровой машины, которой можно было приводить в действие любые заводские механизмы. Другим крупным изобретателем того, периода был И.П.Кулибин, творческая мысль которого охватывала Разнообразные отрасли техники.

Иван Кулибин

Иван Ползунов

Самоходная коляска

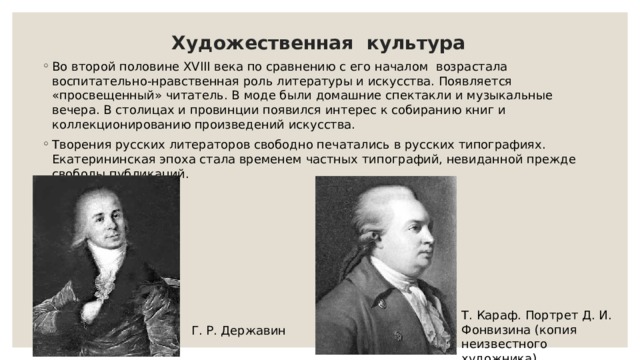

Художественная культура

- Во второй половине XVIII века по сравнению с его началом возрастала воспитательно-нравственная роль литературы и искусства. Появляется «просвещенный» читатель. В моде были домашние спектакли и музыкальные вечера. В столицах и провинции появился интерес к собиранию книг и коллекционированию произведений искусства.

- Творения русских литераторов свободно печатались в русских типографиях. Екатерининская эпоха стала временем частных типографий, невиданной прежде свободы публикаций.

Т. Караф. Портрет Д. И. Фонвизина (копия неизвестного художника)

Г. Р. Державин

- В условиях феодально-крепостнического строя литература была дворянской, развивавшейся главным образом в русле классицизма, четко проявляя при этом особенности, присущие русскому классицизму. Идейной основой его была борьба за национальную государственность под эгидой абсолютизма. В 70-80-е годы на смену классицизму приходит новое течение — сентиментализм, отличающийся большим вниманием к человеческим чувствам, личной добродетели. Наиболее полное выражение сентиментализм получил в произведениях Н.И.Карамзина. Сентиментализм появился в качестве направления, противостоящего классицизму.Наряду с этими течениями все больше выявляются реалистические тенденции русской литературы.

Академия художеств

- С конца 60-х гг. в Академии художеств начали устраиваться ежегодные выставки живописи. Русская художественная культура этого времени развивалась в направлении, совпадающем с европейскими стилями, и подчинялась общим закономерностям их развития.

Живопись

- Русская живопись во второй половине XVIII в. вступила в новый этап своего развития. Он характеризуется прежде всего совершенствованием портретной живописи. Портреты, выполненные русскими художниками (Ф.С.Рокотов, Д.Г.Левицкий, В.Л.Боровиковский), стояли на уровне лучших образцов мировой живописи. Новшество состояло в появлении ранее почти отсутствовавших жанров: пейзажей (С.Ф.Щедрин), полотен на сюжеты из отечественной истории (Г.И.У трюмов), картин с бытовыми сюжетами (М.Шибанов). Повышению профессионализма живописного искусства и постепенному вытеснению иностранных мастеров и в творческом, и в педагогическом процессе способствовала Академия художеств.

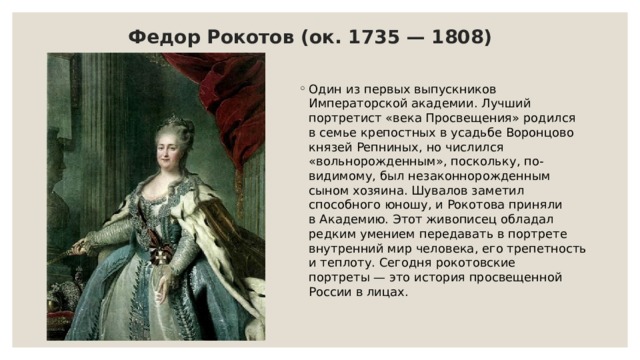

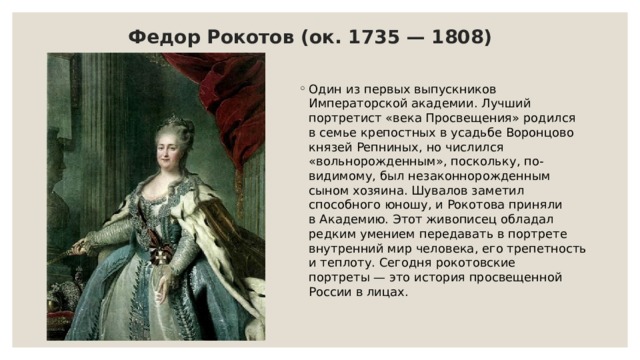

Федор Рокотов (ок. 1735 — 1808)

- Один из первых выпускников Императорской академии. Лучший портретист «века Просвещения» родился в семье крепостных в усадьбе Воронцово князей Репниных, но числился «вольнорожденным», поскольку, по-видимому, был незаконнорожденным сыном хозяина. Шувалов заметил способного юношу, и Рокотова приняли в Академию. Этот живописец обладал редким умением передавать в портрете внутренний мир человека, его трепетность и теплоту. Сегодня рокотовские портреты — это история просвещенной России в лицах.

Портреты Ф. Рокотова

Николай Заболоцкий

- Любите живопись, поэты! Лишь ей, единственной, дано Души изменчивой приметы Переносить на полотно.

- Ты помнишь, как из тьмы былого, Едва закутана в атлас, С портрета Рокотова снова Смотрела Струйская на нас?

- Ее глаза — как два тумана, Полуулыбка, полуплач, Ее глаза — как два обмана, Покрытых мглою неудач.

- Соединенье двух загадок, Полувосторг, полуиспуг, Безумной нежности припадок, Предвосхищенье смертных мук.

- Когда потемки наступают И приближается гроза, Со дна души моей мерцают Её прекрасные глаза.

Портрет великого князя Петра Федоровича. 1758

Портрет П.Н. Ланской. Начало 1790-х

Портрет А.П. Струйской. 1772

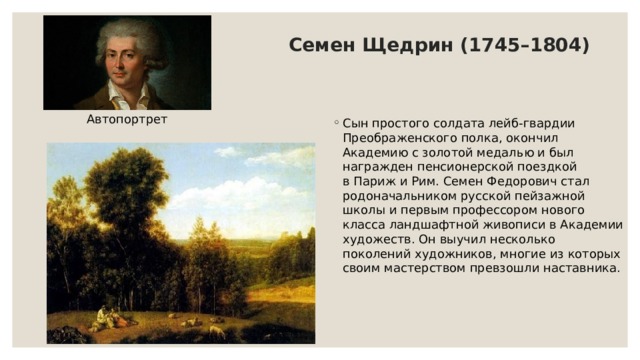

Семен Щедрин (1745–1804)

Автопортрет

- Сын простого солдата лейб-гвардии Преображенского полка, окончил Академию с золотой медалью и был награжден пенсионерской поездкой в Париж и Рим. Семен Федорович стал родоначальником русской пейзажной школы и первым профессором нового класса ландшафтной живописи в Академии художеств. Он выучил несколько поколений художников, многие из которых своим мастерством превзошли наставника.

Пейзажи

Щедрин Семён "Пейзаж с руинами" 1799 Бумага, кисть, перо, сепия, тушь 48х37 Государственная Третьяковская галерея

Семен Щедрин. Вид на Каменноостровский дворец и плашкоутный мост через Большую Невку, 1804, ГРМ

Семен Щедрин. Полдень, 1778, Русский музей

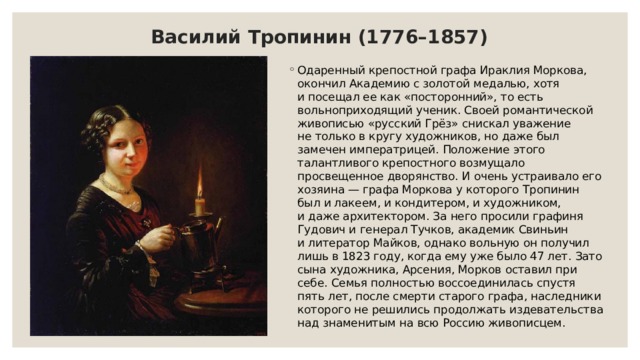

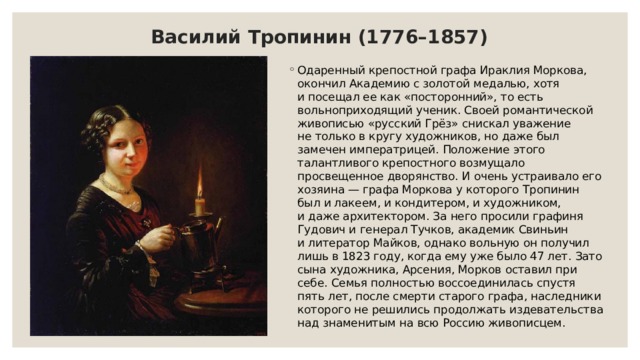

Василий Тропинин (1776–1857)

- Одаренный крепостной графа Ираклия Моркова, окончил Академию с золотой медалью, хотя и посещал ее как «посторонний», то есть вольноприходящий ученик. Своей романтической живописью «русский Грёз» снискал уважение не только в кругу художников, но даже был замечен императрицей. Положение этого талантливого крепостного возмущало просвещенное дворянство. И очень устраивало его хозяина — графа Моркова у которого Тропинин был и лакеем, и кондитером, и художником, и даже архитектором. За него просили графиня Гудович и генерал Тучков, академик Свиньин и литератор Майков, однако вольную он получил лишь в 1823 году, когда ему уже было 47 лет. Зато сына художника, Арсения, Морков оставил при себе. Семья полностью воссоединилась спустя пять лет, после смерти старого графа, наследники которого не решились продолжать издевательства над знаменитым на всю Россию живописцем.

Гитарист Василий Андреевич Тропинин (1776-1857)

Портрет Арсения Васильевича Тропинина, сына художникаВасилий Андреевич Тропинин (1776-1857)

Кружевница Василий Андреевич Тропинин (1776-1857)

Портрет супругов Н. И. и Н. М. Бер. 1850Василий Андреевич Тропинин (1776-1857)

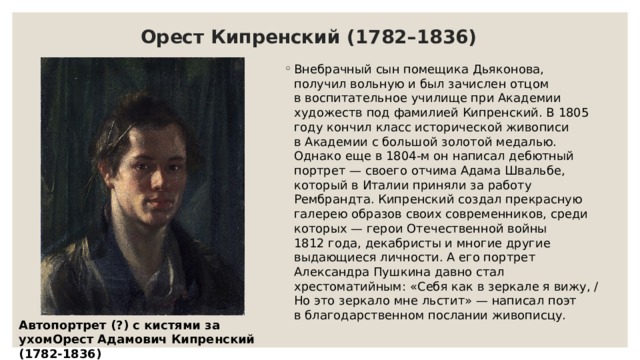

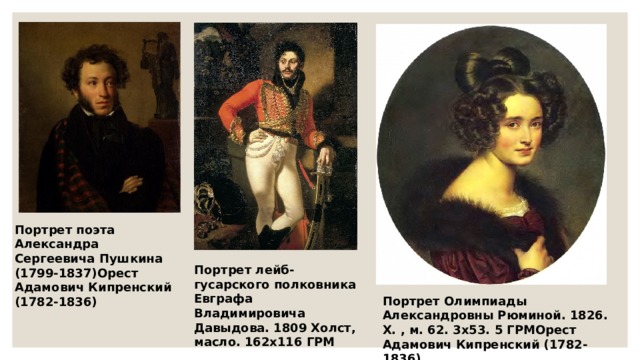

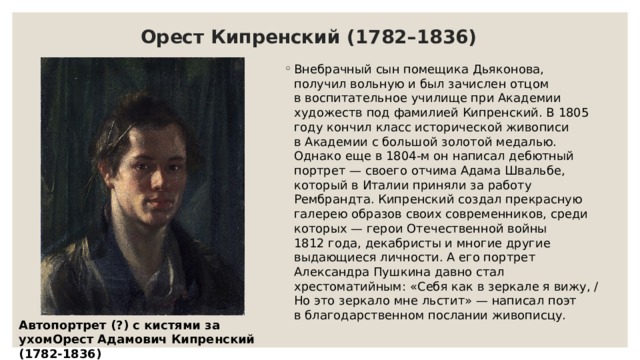

Орест Кипренский (1782–1836)

- Внебрачный сын помещика Дьяконова, получил вольную и был зачислен отцом в воспитательное училище при Академии художеств под фамилией Кипренский. В 1805 году кончил класс исторической живописи в Академии с большой золотой медалью. Однако еще в 1804-м он написал дебютный портрет — своего отчима Адама Швальбе, который в Италии приняли за работу Рембрандта. Кипренский создал прекрасную галерею образов своих современников, среди которых — герои Отечественной войны 1812 года, декабристы и многие другие выдающиеся личности. А его портрет Александра Пушкина давно стал хрестоматийным: «Себя как в зеркале я вижу, / Но это зеркало мне льстит» — написал поэт в благодарственном послании живописцу.

Автопортрет (?) с кистями за ухомОрест Адамович Кипренский (1782-1836)

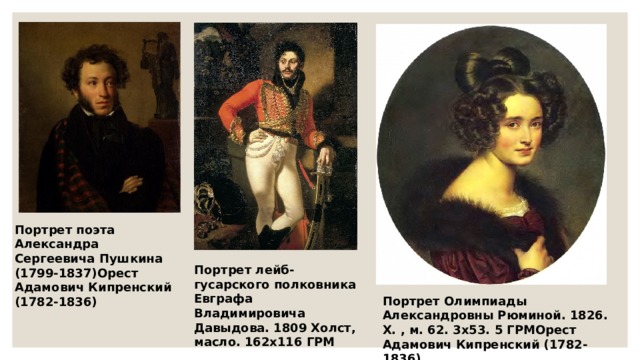

Портрет поэта Александра Сергеевича Пушкина (1799-1837)Орест Адамович Кипренский (1782-1836)

Портрет лейб-гусарского полковника Евграфа Владимировича Давыдова. 1809 Холст, масло. 162х116 ГРМ

Портрет Олимпиады Александровны Рюминой. 1826. Х. , м. 62. 3х53. 5 ГРМОрест Адамович Кипренский (1782-1836)

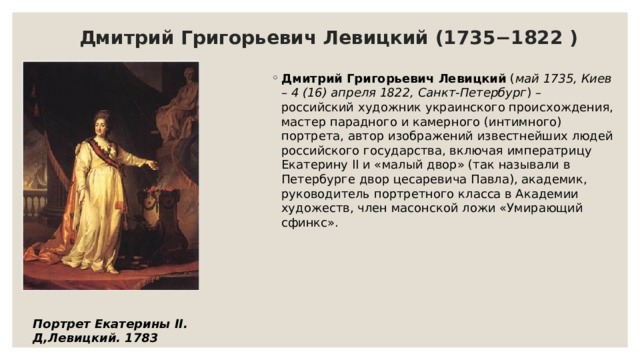

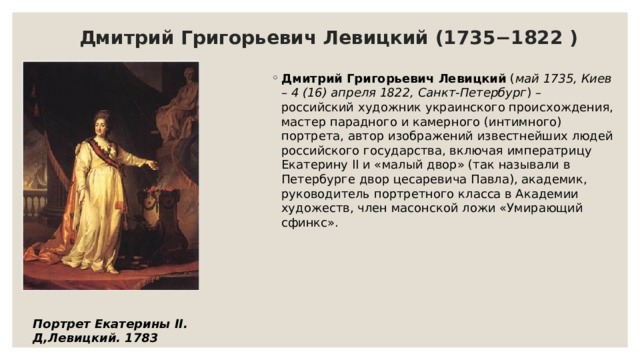

Дмитрий Григорьевич Левицкий (1735−1822 )

- Дмитрий Григорьевич Левицкий ( май 1735, Киев – 4 (16) апреля 1822, Санкт-Петербург ) – российский художник украинского происхождения, мастер парадного и камерного (интимного) портрета, автор изображений известнейших людей российского государства, включая императрицу Екатерину II и «малый двор» (так называли в Петербурге двор цесаревича Павла), академик, руководитель портретного класса в Академии художеств, член масонской ложи «Умирающий сфинкс».

Портрет Екатерины II. Д,Левицкий. 1783

Портрет Прокофия Акинфиевича ДемидоваДмитрий Григорьевич Левицкий (1735-1822)

Портрет Е.Н.Хованской и Е.Н.ХрущовойДмитрий Григорьевич Левицкий (1735-1822)

Портрет Агафии Дмитриевны (Агаши) ЛевицкойДмитрий Григорьевич Левицкий (1735-1822)

Боровиковский Владимир Лукич(1757−1825)

Художник Владимир Лукич Боровиковский появился на свет в казацкой семье в Миргороде (Украина) в июле 1757 года. Отец и дяди будущего портретиста писали иконы для местных церквей. Врождённый талант и творческая среда формировали интересы Владимира с детства.В 18 лет Владимир поступил на службу в местный полк. Получив чин поручика, отошёл от военной деятельности и стал заниматься росписью храмов.

Знаковым для творчества Боровиковского явился 1787 год, когда ему был дан заказ на два панно для путевого дворца императрицы Екатерины Второй в Кременчуге. Во время путешествия императрица оценила творения Владимира Лукича и пригласила его в столицу. В Санкт-Петербурге Боровиковский был радушно принят архитектором Львовым, одним из представителей творческой элиты того времени. Здесь Владимир Лукич знакомится с Дмитрием Левицким, популярным столичным живописцем. Манера Боровиковского тех лет весьма близка манере Левицкого. С 1794 года Боровиковского называют камерным портретистом, трудящимся в ключе сентиментализма. В 1795 году из-под пера Владимира Ильича вышли портреты князя Константина и Гавриила Державина. Список заказчиков стремительно пополняется важными персонами из новых кругов. Боровиковский работает над сентиментальными женскими образами. Фигуры прорисованы до пояса, на фоне природы, с цветком в руке, опирающимися на дерево, мебель. Показателен в этом плане портрет Марии Лопухиной 1797 года.

В 1802 году Владимир Боровиковский становится Советником Академии художеств. Наряду с написанием портретов занимается росписью храмов. Его работы тех лет (вплоть до 1810 г.) можно увидеть в храме на Смоленском кладбище и в Казанском соборе.

Первые два десятилетия 19 века – период душевных исканий маэстро. Он вступает в разные мистические кружки, участвует в заседаниях масонов, пытаясь привести в гармонию внешнюю действительность и свой взгляд на неё. Но истины не находит, получая разочарование.

Умер в Санкт-Петербурге в апреле 1825 года и был погребён на Смоленском кладбище. Сейчас останкам Владимира Ильича Боровиковского можно поклониться в некрополе Александро-Невской лавры.

Портрет княжны Гагариной Екатерины ГавриловныВладимир Лукич Боровиковский (1757-1825)

Портрет Марии Ивановны ЛопухинойВладимир Лукич Боровиковский (1757-1825)

Портрет Елены Александровны НарышкинойВладимир Лукич Боровиковский (1757-1825)

Портрет Марии Ивановны ЛопухинойВладимир Лукич Боровиковский (1757-1825)

Театр

- В правление Екатерины еще не делалось различия между оперой, балетом, театром и оркестром – все это именовалось «зрелищем».

- В 1766 году императрица объединила все придворные театры в единое ведомство (дирекцию), получившее название Императорских театров, и назначила его главой И.П. Елагина. Делами дирекции занимался специально созданный для этого «Комитет для управления зрелищами и музыкой». В том же году по монаршему указу началось строительство Большого Каменного театра в Петербурге.

- Перу И. Елагина принадлежит давший огромный толчок развитию русского театра «Стат всем к театрам и к камер и к бальной музыке принадлежащим людям», учредивший структуру Императорских театров. В нее вошли:

- итальянская опера;

- французский театр;

- русский театр;

- балет;

- оркестр бальной музыки.

- Была учреждена театральная школа. Ее учениками становились в основном сироты воспитательных домов. Одними из первых учителей будущих театральных деятелей были итальянский танцор Ф. Беккари и Л. Парадиз.

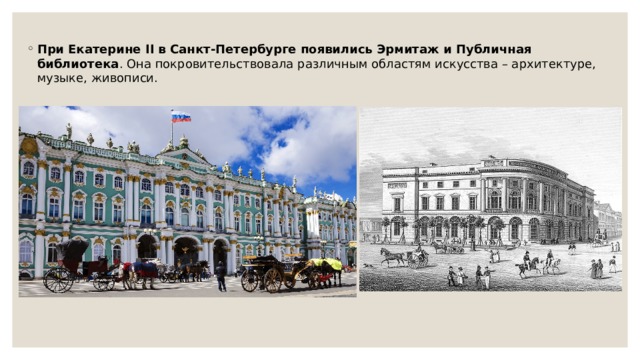

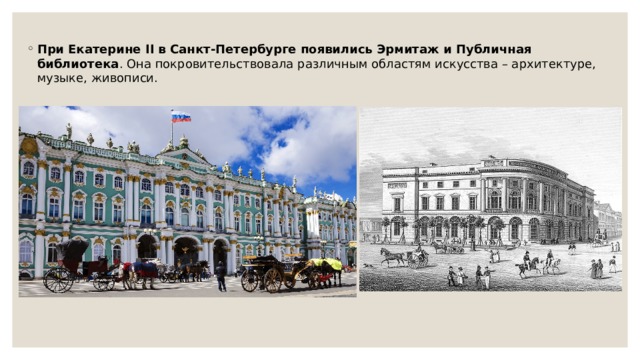

- При Екатерине II в Санкт-Петербурге появились Эрмитаж и Публичная библиотека . Она покровительствовала различным областям искусства – архитектуре, музыке, живописи.

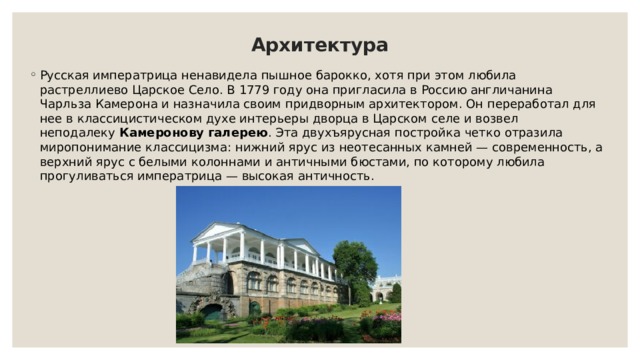

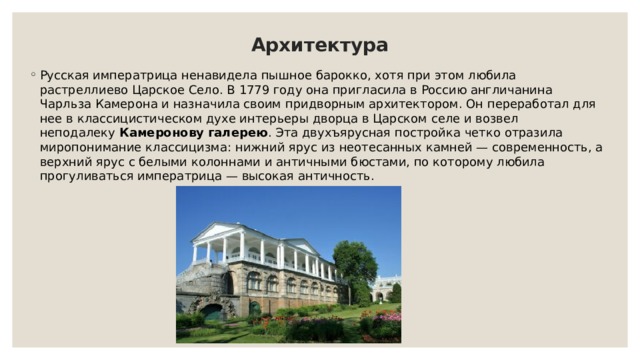

Архитектура

- Русская императрица ненавидела пышное барокко, хотя при этом любила растреллиево Царское Село. В 1779 году она пригласила в Россию англичанина Чарльза Камерона и назначила своим придворным архитектором. Он переработал для нее в классицистическом духе интерьеры дворца в Царском селе и возвел неподалеку Камеронову галерею . Эта двухъярусная постройка четко отразила миропонимание классицизма: нижний ярус из неотесанных камней — современность, а верхний ярус с белыми колоннами и античными бюстами, по которому любила прогуливаться императрица — высокая античность.

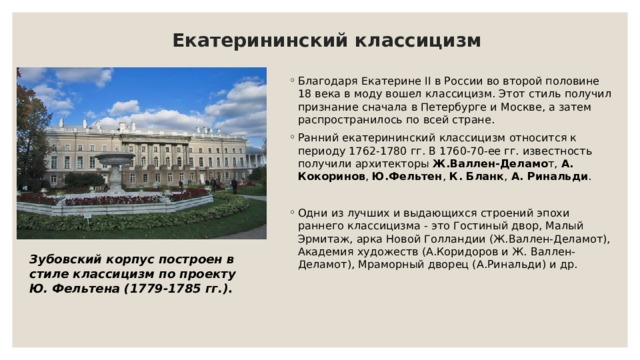

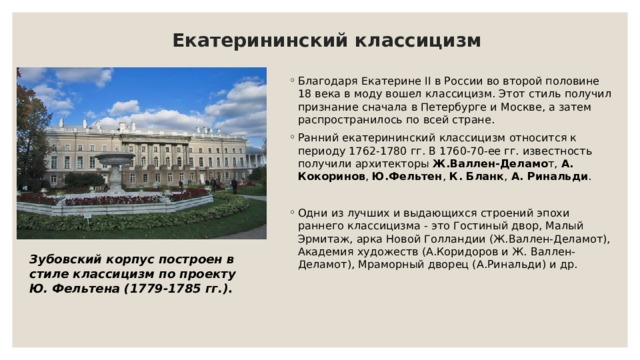

Екатерининский классицизм

- Благодаря Екатерине II в России во второй половине 18 века в моду вошел классицизм. Этот стиль получил признание сначала в Петербурге и Москве, а затем распространилось по всей стране.

- Ранний екатерининский классицизм относится к периоду 1762-1780 гг. В 1760-70-ее гг. известность получили архитекторы Ж.Валлен-Деламо т, А. Кокоринов , Ю.Фельтен , К. Бланк , А. Ринальди .

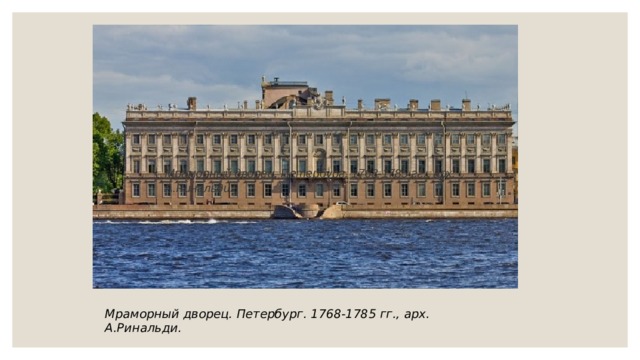

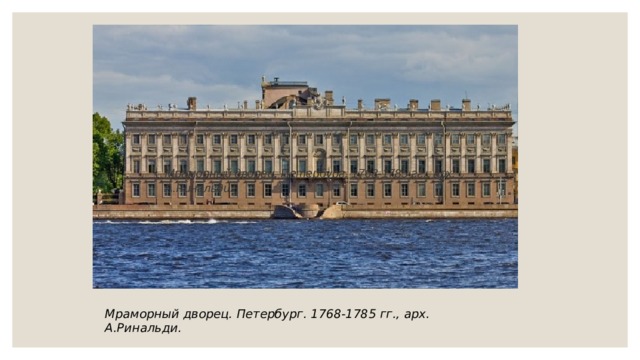

- Одни из лучших и выдающихся строений эпохи раннего классицизма - это Гостиный двор, Малый Эрмитаж, арка Новой Голландии (Ж.Валлен-Деламот), Академия художеств (А.Коридоров и Ж. Валлен-Деламот), Мраморный дворец (А.Ринальди) и др.

Зубовский корпус построен в стиле классицизм по проекту Ю. Фельтена (1779-1785 гг.) .

Гостиный двор

- Гостиных дворов в Петербурге в то время было несколько…

Беггров, Карл Петрович - Вид на Невский проспект и Гостиный двор.

Гостиный двор на Васильевском острове

МалыйЭрмитаж

- Позднее, в 1767-1769 гг., архитектор Жан-Батист Валлен-Деламот построил на берегу Невы павильон с парадным залом, несколькими гостиными и оранжереей для уединенного отдыха императрицы. Здание, оформленное в стиле раннего классицизма, отличается строгими пропорциями, соразмерными архитектурным членениям Зимнего дворца. Ритм колоннады коринфского ордера, украшающей его второй ярус, выразительно подчеркивает художественное единство двух разных по стилю зданий. Северный и Южный корпуса соединены расположенным на уровне второго этажа Висячим садом, по сторонам которого были устроены галереи. Архитектурный ансамбль получил название Малый Эрмитаж , в соответствии с назначением Северного павильона, где Екатерина II устраивала увеселительные вечера с играми и спектаклями - "малые эрмитажи". Художественные коллекции, размещенные в продольных галереях, положили начало собраниям императорского музея.

В 1764-1766 гг. по желанию императрицы Екатерины II рядом с парадной резиденцией - Зимним дворцом - архитектор Ю. М. Фельтен возвел двухэтажный корпус. Черты уходящего барокко и зарождающегося классицизма органично соединились в облике этого здания, в пластичности его архитектурных объемов и изяществе убранства фасада.

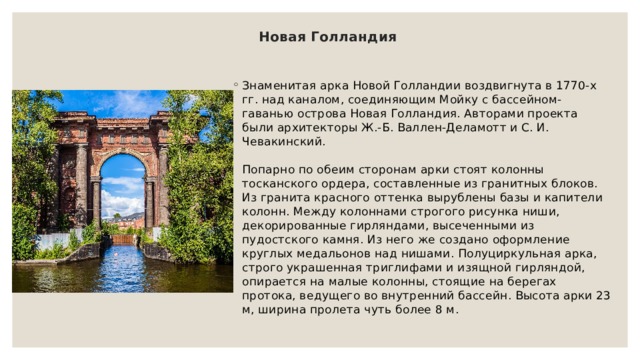

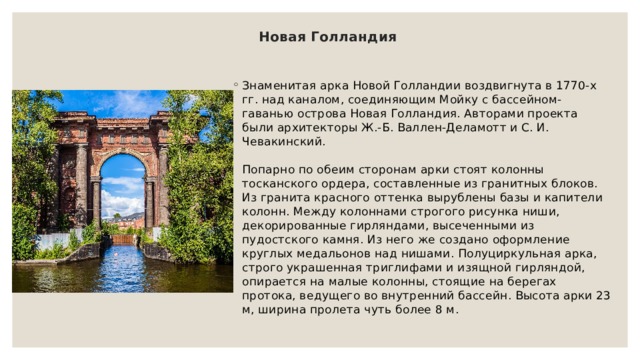

Новая Голландия

- Знаменитая арка Новой Голландии воздвигнута в 1770-х гг. над каналом, соединяющим Мойку с бассейном-гаванью острова Новая Голландия. Авторами проекта были архитекторы Ж.-Б. Валлен-Деламотт и С. И. Чевакинский. Попарно по обеим сторонам арки стоят колонны тосканского ордера, составленные из гранитных блоков. Из гранита красного оттенка вырублены базы и капители колонн. Между колоннами строгого рисунка ниши, декорированные гирляндами, высеченными из пудостского камня. Из него же создано оформление круглых медальонов над нишами. Полуциркульная арка, строго украшенная триглифами и изящной гирляндой, опирается на малые колонны, стоящие на берегах протока, ведущего во внутренний бассейн. Высота арки 23 м, ширина пролета чуть более 8 м.

Дворец графа Разумовского, построенный в 1762-1766 гг. А. Кокориновым и Ж. Валлен-Деламотом.

Мраморный дворец. Петербург. 1768-1785 гг., арх. А.Ринальди.

Мраморный дворец. Петербург. 1768-1785 гг., арх. А.Ринальди.

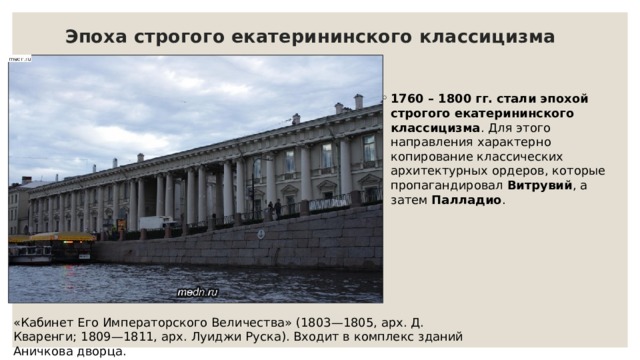

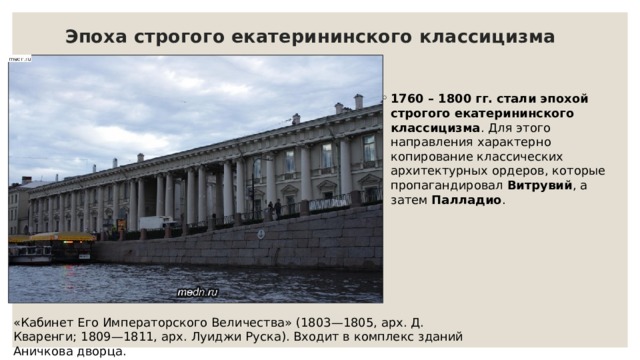

Эпоха строгого екатерининского классицизма

- 1760 – 1800 гг. стали эпохой строгого екатерининского классицизма . Для этого направления характерно копирование классических архитектурных ордеров, которые пропагандировал Витрувий , а затем Палладио .

«Кабинет Его Императорского Величества» (1803—1805, арх. Д. Кваренги; 1809—1811, арх. Луиджи Руска). Входит в комплекс зданий Аничкова дворца.

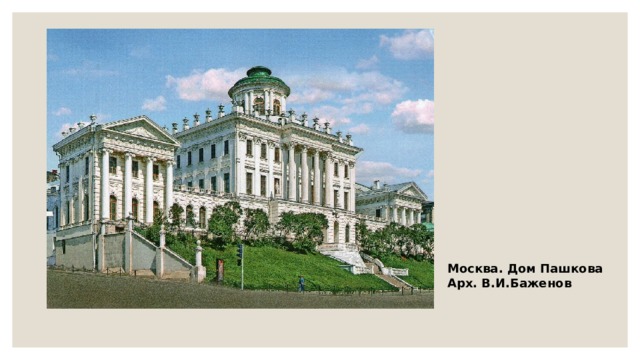

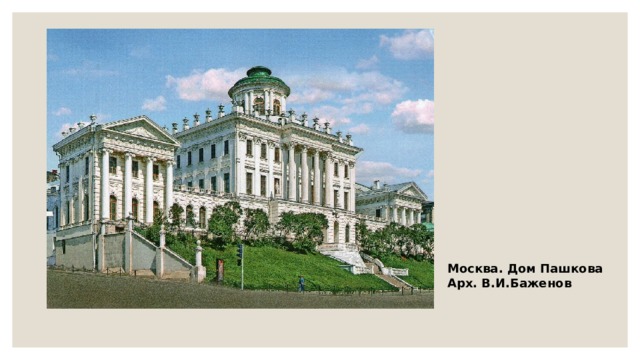

Москва. Дом Пашкова

Арх. В.И.Баженов

- При Екатерине в обществе возросли национальные настроения, которые нашли отражение и в архитектуре. Зодчий М. Казаков создал Петровский дворец в стиле екатерининского классицизма, и этот дворцовый ансамбль стал образцом синтеза европейского классицизма и русского национального искусства.

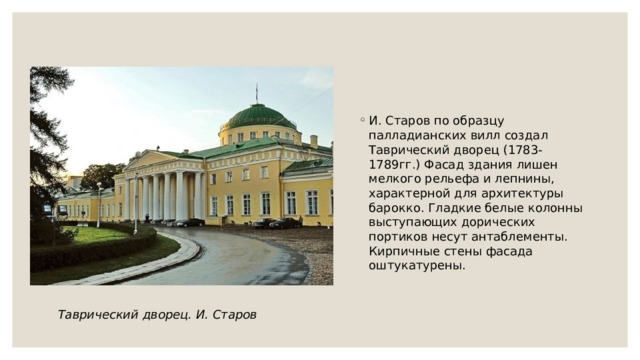

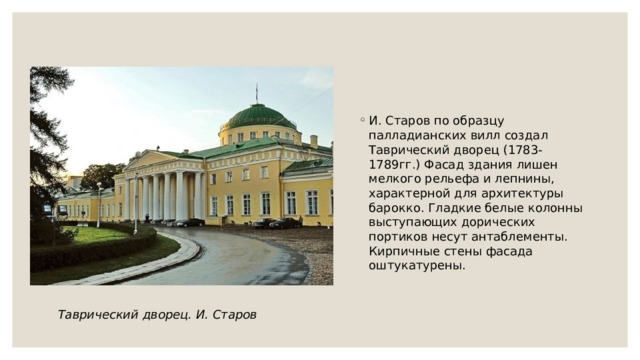

- И. Старов по образцу палладианских вилл создал Таврический дворец (1783-1789гг.) Фасад здания лишен мелкого рельефа и лепнины, характерной для архитектуры барокко. Гладкие белые колонны выступающих дорических портиков несут антаблементы. Кирпичные стены фасада оштукатурены.

Таврический дворец. И. Старов

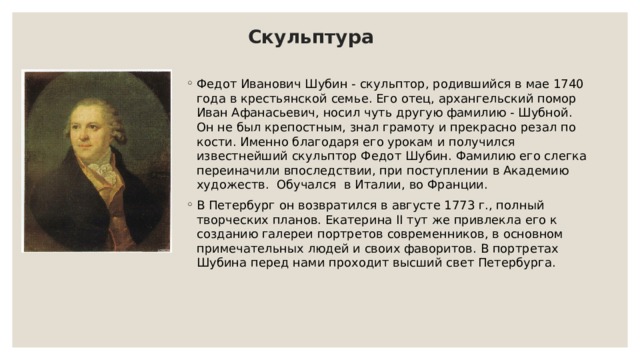

Скульптура

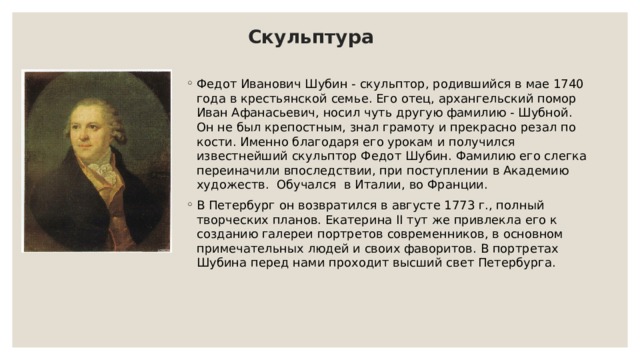

- Федот Иванович Шубин - скульптор, родившийся в мае 1740 года в крестьянской семье. Его отец, архангельский помор Иван Афанасьевич, носил чуть другую фамилию - Шубной. Он не был крепостным, знал грамоту и прекрасно резал по кости. Именно благодаря его урокам и получился известнейший скульптор Федот Шубин. Фамилию его слегка переиначили впоследствии, при поступлении в Академию художеств. Обучался в Италии, во Франции.

- В Петербург он возвратился в августе 1773 г., полный творческих планов. Екатерина II тут же привлекла его к созданию галереи портретов современников, в основном примечательных людей и своих фаворитов. В портретах Шубина перед нами проходит высший свет Петербурга.

Скульптура

Ф. Шубин. Портрет Александра Голицына (1773). Мрамор. Государственная Третьяковская галерея (Москва)

Бюст Б.П.Шереметева (1652 - 1719). 1783 г. Шубин Ф.И.

Гипсовый бюст — портрет ученого М.В. Ломоносова (1792)

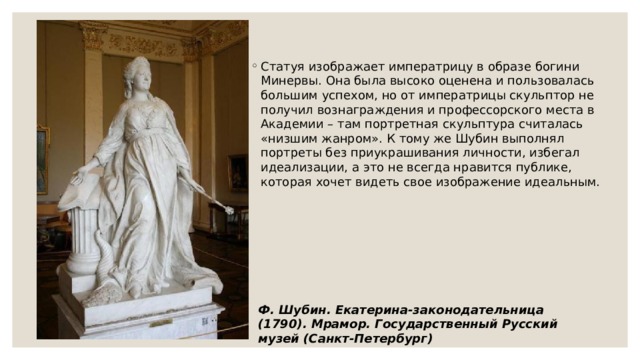

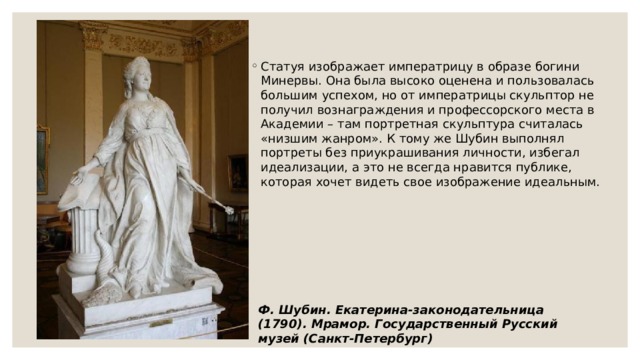

- Статуя изображает императрицу в образе богини Минервы. Она была высоко оценена и пользовалась большим успехом, но от императрицы скульптор не получил вознаграждения и профессорского места в Академии – там портретная скульптура считалась «низшим жанром». К тому же Шубин выполнял портреты без приукрашивания личности, избегал идеализации, а это не всегда нравится публике, которая хочет видеть свое изображение идеальным.

Ф. Шубин. Екатерина-законодательница (1790). Мрамор. Государственный Русский музей (Санкт-Петербург)

Развитие системы здравоохранения

- Началась кампания по обязательному прививанию оспы , причём Екатерина решила подать подданным личный пример: в ночь на 12 (23) октября 1768 года прививку от оспы сделали самой императрице.

- Именно при Екатерине II борьба с эпидемиями в России стала приобретать характер государственных мероприятий , непосредственно входивших в круг обязанностей императорского Совета, Сената. Для противодействия проникновению и распространению инфекций по указу Екатерины были созданы форпосты, размещённые не только на границах, но и на дорогах, ведущих в центр России. Был создан «Устав пограничных и портовых карантинов».

- Развивались новые для России направления медицины : были открыты больницы для лечения сифилиса, психиатрические больницы и приюты. Издан ряд фундаментальных трудов по вопросам медицины.

Вывод :

- В эпоху Екатерины II происходили активные изменения в области науки и искусства. Она уделяла огромное внимание образованию. Однако оно было доступно не в сем. В основном , Екатерина придерживается западных традиций и идеалов.