Проверочная работа «Возвышение Москвы. Становление Московского государства». Формат ЕГЭ

Вариант 1

1.Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите цифры, которыми обозначены исторические события в правильной последовательности.

1) Подавление Иваном Калитой тверского восстания

2) Ледовое побоище

3) Начало Реформации в Германии

2. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, отражают процесс закрепощения крестьян. Напишите пропущенное слово.

1) пожилое 2) Соборное уложение 3) Табель о рангах

4) заповедные лета 5) урочные лета 6) мировой посредник

3. Порядок назначения на должности в Московском государстве в XV—XVII вв. по знатности рода и важности должностей, занимаемых предками, назывался _______.

4.Установите соответствие между определениями и понятиями.

| ОПРЕДЕЛЕНИЕ | | ПОНЯТИЕ |

| А) высший совещательный орган при царе (великом князе) Б) придворный боярин великого князя В) правитель дел несовершеннолетнего государя Г) чиновник центральных органов управления в XV–XVII вв. | | 1) регент 2) Боярская дума 3) Избранная рада 4) постельничий 5) подьячий |

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

5. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные цифрами.

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ

А) «В первые же годы своего правления князь добился того, что в Москву из Владимира была переведена митрополичья кафедра. Он сумел приобрести расположение митрополита Петра, так что этот святитель жил в Москве больше, чем в других местах. Пётр умер и был погребен в ней. Гроб святого мужа был для Москвы так же драгоценен, как и пребывание живого святителя: выбор Петра казался внушением Божьим. Другие князья хорошо видели важные последствия этого явления и сердились; но поправить дело в свою пользу уже не могли. Во все продолжение своего правления князь ловко пользовался обстоятельствами, чтобы, с одной стороны, увеличить свои владения, с другой — оказывать влияние на князей в прочих русских землях. В этом помогала ему более всего начавшаяся вражда между Тверью и Ордой. Княживший в Твери князь Александр Михайлович принял участие в народном восстании, в котором тверичи убили Чол-хана и перебили всю его свиту. Узбек очень рассердился, узнав об участи Чол-хана, и, по некоторым известиям, послал за московским князем, но, по другим известиям, московский князь поехал в Орду сам, торопясь воспользоваться тверским происшествием. Узбек дал ему ярлык на великое княжение и 50 000 войска. Присоединив к себе еще князя суздальского, московский князь пошел в Тверскую волость; татары пожгли города и села, людей повели в плен и, по выражению летописца, положили пусту всю землю Русскую. Спаслись лишь Москва да Новгород, который дал татарским воеводам 2000 гривен серебра и множество даров. Александр бежал в Новгород, потом в Псков, но и оттуда его вынудили уехать в Литву. Обстоятельства продолжали благоприятствовать Москве…..»

Б) «…Князь же великий, распределив полки, повелел им через Оку-реку переправляться и при казал каждому полку и воеводам: "Если же кто пойдет по Рязанской земле, — не коснитесь ни единого волоса!" И, взяв благословение от архиепископа коломенского, князь великий перешел реку Оку со всеми силами и отправил в поле третью заставу, лучших своих витязей, чтобы они сошлись со сторожей татарской в степи…. Князь же Олег Рязанский услышал, что князь великий соединился со многими силами и следует навстречу безбожному царю Мамаю да к тому же вооружен твердо своею верою, которую на бога-вседержителя, всевышнего творца, со всею надеждой возлагает. И начал остерегаться Олег Рязанский и с места на место переходить с единомышленниками своими, так говоря: "Вот если бы нам можно было послать весть об этой напасти к многоразумному Ольгерду Литовскому, узнать, что он об этом думает, да нельзя: перекрыли нам путь. Думал я по старинке, что не следует русским князьям на восточного царя подниматься, а теперь как все это понять? И откуда князю помощь такая пришла, что смог против нас трех подняться?" Князь же Ольгерд Литовский, в согласии с прежним замыслом, собрал литовцев много и варягов, и жмуди и пошел на помощь Мамаю. И пришел к городу Одоеву, но, прослышав, что князь великий собрал великое множество воинов, — всю русь и словен, да пошел к Дону против царя Мамая, — прослышав также, что Олег испугался, — и стал тут с тех пор недвижимо, и понял тщетность своих помыслов, о союзе своем с Олегом Рязанским теперь сожалел, метался и негодовал, говоря: "Если человеку не хватает своего ума, то напрасно чужого ума ищет: никогда ведь не бывало, чтобы Литву поучала Рязань! Ныне же свел меня с ума Олег, а сам и пуще погиб ".

ХАРАКТЕРИСТИКИ

1) Речь в отрывке идет о князе московском Юрии Даниловиче.

2) рязанскому князю Олегу и литовскому князю Ольгерду не удалось принять участие в битве на стороне ордынцев

3) победа князя Дмитрия Ивановича над Мамаем окончательно избавила русские земли от необходимости выплачивать Орде дань

4) Речь идет о князе, которого прозвали «собирателем земли русской»

5) Перемещение кафедры митрополита из Владимира в Москву при Иване Калите сделало её духовной столицей Руси

6) События, описываемые в отрывке, произошли во второй половине XIV в.

6. Какие три из перечисленных черт характеризовали зависимость русских земель от Орды? Соответствующие цифры запишите в ответ.

1) перепись населения 2) создание Земских соборов

3) система баскачества 4) система местничества

5) получение ярлыка на великое княжение 6) отмена кормлений

7. Установите соответствие между названиями произведений культуры и именами их создателей.

| ПРОИЗВЕДЕНИЯ | | СОЗДАТЕЛИ |

| A) «Хождение за три моря» Б) икона «Святая Троица» B) «Повесть временных лет» Г) «Поучение детям» | | 1) Афанасий Никитин 2) Нестор 3) Андрей Рублёв 4) Владимир Мономах 5) Максим Грек |

8. Прочтите отрывок из «Повести о Шевкале»

«В год 6834 (от Сотворения мира)… Александру Михайловичу было дано княжение, и он пришел из Орды и сел на великокняжеский престол. Потом, немного дней спустя, из-за умножения наших грехов, когда бог позволил дьяволу вложить в сердце безбожных татар злую мысль, сказали они своему беззаконному царю: "Если не погубишь князя Александра и всех князей русских, то не получишь власти над ними". Тогда беззаконный и проклятый зачинатель всего зла Шевкал, разоритель христианства, отверз свои скверные уста и начал говорить, наученный диаволом: "Государь царь, если ты мне велишь, я пойду на Русь, разорю христианство, убью их князя, а княгиню и детей приведу к тебе". И царь велел ему так сотворить. Беззаконный же Шевкал, разоритель христианства, пошел на Русь со многими татарами, и пришел в Тверь, и выгнал великого князя с его двора, а сам поселился на великокняжеском дворе, исполненный гордости и ярости. И сотворил великое гонение на христиан — насилие, грабеж, избиение и поругание. Люди же городские, постоянно оскорбляемые нехристями, много раз жаловались великому князю, прося оборонить их. Он же, видя озлобление своих людей и не имея возможности их оборонить, велел им терпеть. Но тверичи не терпели, а ждали удобного времени.

И случилось так, что 15 августа, ранним утром, когда собирается торг, некий диаконтверянин, — прозвище ему Дудко, — повел кобылицу, молодую и очень тучную, напоить водой к Волге. Татары же, увидев ее, отняли. Диакон же очень огорчился и стал вопить: "Люди тверские, не выдавайте!" И началась между ними драка. Татары же, надеясь на свою власть, пустили в ход мечи, и тотчас сбежались люди, и началось возмущение. И ударили во все колокола, стали вечем, и восстал город, и сразу же собрался весь народ. И возник мятеж, и кликнули тверичи и стали избивать татар, где кого поймают, пока не убили самого Шевкала. Убивали же всех подряд, не оставили и вестника, кроме пастухов, пасших на поле стада коней. Те взяли лучших жеребцов и быстро бежали в Москву, а оттуда в Орду, и там возвестили о кончине Шевкала. (...) Убит же был Шевкал в 6835 году. И, услышав об этом, беззаконный царь зимой послал рать на Русскую землю — пять темников, а воевода у них Федорчук, и убили они множество людей, а иных взяли в плен; а Тверь и все тверские города предали огню. Великий же князь Александр, чтобы не терпеть безбожных преследований, оставив русский великокняжеский престол и все свои наследственные владения, ушел во Псков с княгиней и детьми своими и остался в Пскове»

Используя отрывок, выберите в приведённом списке три верных суждения. Запишите в ответ цифры, под которыми они указаны.

1) после подавления восстания в Твери тверские князья добровольно отказались от прав на великое Владимирское княжение в пользу Москвы

2) события, описанные в повести, произошли в первой половине XIV в.

3) следствием восстания в Твери стала передача ханом Золотой Орды ярлыка на великое Владимирское княжение тверскому князю

4) в карательном походе монголо-татар против Твери принимали участие войска Ивана Калиты

5) темник в войске ордынцев командовали отрядом в тысячу человек

6) Чол-хан (Шевкал, Щелкан) был баскаком ордынского хана Узбека на Руси

9. Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в приведённом ниже списке данные. Для каждой ячейки, обозначенной буквами, выберите номер нужного элемента.

| Событие | Роль (значение) события в истории | Участник события |

| Битва на реке Калке | __________(А) | Даниил Галицкий |

| __________(Б) | Ослабление агрессии крестоносцев | __________(В) |

| __________(Г) | Первый шаг к ликвидации независимости Новгородской республики | Иван III |

| Жакерия | __________(Д) | __________(Е) |

Пропущенные элементы

1) Уот Тайлер 2) Александр Невский

3) заключение перемирия в ходе Столетней войны

4) прекращение набегов печенегов 5) Куликовская битва

6) первое столкновение с монголами 7) Гильом Каль

8) Ледовое побоище 9) битва на реке Шелони

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

10. Какие суждения о данном памятнике архитектуры являются верными? Выберите два суждения из пяти предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.

1) Церковь была построена в X в.

2) Это первая каменная постройка на Руси.

3) Церковь построена в стиле нарышкинского барокко.

4) Церковь относится к шедеврам владимиро-суздальской архитектуры.

5) Строительство этого храма относится к правлению Андрея Боголюбского.

11. Какие из нижеприведённых памятников архитектуры были построены в том же веке, что и изображённый выше? В ответе запишите две цифры, под которыми они указаны.

Рассмотрите карту.

12. Назовите князя, в годы правления которого в состав единого Русского государства вошли города, обозначенные на схеме цифрами «1» и «2».

13. Укажите век, когда в состав единого Русского государства вошли города, обозначенные на схеме цифрами «3», «4» и «5» (ответ напишите словом).

14. Назовите князя, при котором Русское государство достигло границ, обозначенных на схеме жирной чертой.

15. Какие суждения, относящиеся к данной схеме, являются верными? Выберите три суждения из шести предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.

1) В городах, обозначенных цифрами «2» и «3», до вхождения в состав единого Русского государства существовала республиканская форма правления.

2) Следствием провала похода, обозначенного чёрными стрелками, стало освобождение Русского государства от ордынского ига.

3) Город, обозначенный цифрой «1», вошёл в состав единого Русского государства в 1478 г.

4) Ордынское войско в походе, обозначенном чёрными стрелками, возглавлял Мамай.

5) Город, обозначенный цифрой «2», вошёл в состав единого Русского государства в 1485 г.

6) Города, обозначенные цифрами «4» и «5», были отвоёваны Русским государством у Великого княжества Литовского.

16. В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым высказываются различные, часто противоречивые, точки зрения. Ниже приведена одна из спорных точек зрения, существующих в исторической науке на причины возвышения Москвы в XIV в.:

Историк С. М. Соловьев полагал, что главным фактором было выгодное географическое положение Москвы.

Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно подтвердить данную точку зрения, и два аргумента, которыми можно опровергнуть её.

Ответ запишите в следующем виде.

Аргументы в подтверждение: 1) …2) …

Аргументы в опровержение: 1) …2) …

17. Летом 1480 года ордынский хан Ахмат подошел с большим войском к реке Угре. Московская рать встала на противоположном берегу. Ни Ахмат, ни Иван III так и не рискнули начать генеральное сражение. От чего (от чьих и каких действий) зависел дальнейший ход событий?

Вариант 2

1. Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной последовательности в таблицу.

1) Невская битва

2) первый созыв английского парламента

3) битва на реке Калке

2. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к периоду ордынского ига

1) заповедные лета 2) баскаки 3) подворная подать

4) бесермены 5) ордынский выход 6) воеводы

3. Сборник законов, принятый в XV в. и сыгравший большую роль в централизации Российского государства и создании системы общерусского права назывался ____________.

4. Установите соответствие между терминами и их определениями: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.

| ТЕРМИНЫ | | ОПРЕДЕЛЕНИЯ |

| А) удел Б) поместье В) вотчина Г) вече | | 1) народное собрание 2) земельное владение при условии несения службы 3) административно-территориальная единица Московской Руси 4) земельное владение, которое безусловно передавалось по наследству 5) территория, выделенная во владение одному из младших членов княжеского рода 6) сумма денег выплачиваемая крестьянином в случае ухода от помещика |

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

5. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные цифрами.

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ

А) «…Был совет всех князей в городе Киеве, и решили на совете так: «Лучше нам встретить их на чужой земле, чем на своей». На этом совете были Мстислав Романович Киевский, Мстислав Козельский и Черниговский и Мстислав Мстиславич Галицкий — они были старейшими князьями Русской земли. Великого же князя Юрия Суздальского на том совете не было. А младшие князья были Даниил Романович, Михаил Всеволодич, Всеволод Мстиславич Киевский и иных князей много. Оттуда они шли восемь дней до реки Калки. Встретили их татарские сторожевые отряды. Когда сразились сторожевые страды, был убит Иван Дмитриевич и еще двое с ним. Татары отъехали; около самой реки Калки встретились татары с русскими и половецкими полками. Мстислав Мстиславич повелел сначала перейти реку Калку Даниилу с полком и другим полкам с ними, а сам после них переехал; сам он ехал в сторожевом отряде. Когда он увидел татарские полки, то приехал сказать: "Вооружайтесь!" Мстислав Романович и Другой Мстислав сидели и ничего не знали: Мстислав им не сказал о происходящем из-за зависти, потому что между ними была большая вражда… Сошлись полки вместе. Даниил выехал вперед, и Семен Олюевич и Василько Гаврилович ударили в полки татарские, и Василько был ранен. А сам Даниил, будучи ранен в грудь, по молодости и храбрости не почувствовал ран на теле своем. Ему было восемнадцать лет, и он был силен За грехи наши побеждены были русские полки…»

Б) «В год 6745 (от Сотворения Мира)…. Пришел на Русскую землю безбожный царь Батый со множеством воинов татарских и стал на реке на Воронеже близ земли Рязанской. И прислал послов непутевых на Рязань к великому князю Юрию Ингваревичу (Игоревичу) Рязанскому, требуя у него десятой доли во всем: во князьях, и во всяких людях, и в остальном. И услышал великий князь Юрий Ингваревич Рязанский о нашествии безбожного царя Батыя, и тотчас послал в город Владимир к благоверному великому князю Георгию Всеволодовичу Владимирскому, прося у него помощи против безбожного царя Батыя или чтобы сам на него пошел. Князь великий Георгий Всеволодович Владимирский и сам не пошел, и помощи не послал, задумав один сразиться с Батыем. И услышал великий князь Юрий Ингваревич Рязанский, что нет ему помощи от великого князя Георгия Всеволодовича Владимирского, и тотчас послал за братьями своими: за князем Давидом Ингваревичем Муромским, и за князем Глебом Ингваревичем Коломенским, и за князем Олегом Красным, и за Всеволодом Пронским, и за другими князьями. И стали совет держать, как утолить нечестивца дарами. И послал сына своего князя Федора Юрьевича Рязанского к безбожному царю Батыю с дарами и мольбами великими, чтобы не ходил войной на Рязанскую землю. И пришел князь Федор Юрьевич на реку на Воронеж к царю Батыю, и принес ему дары, и молил царя, чтоб не воевал Рязанской земли. Безбожный же, лживый и немилосердный царь Батый дары принял и во лжи своей притворно обещал не ходить войной на Рязанскую землю. Но хвалился-грозился повоевать всю Русскую землю. И стал просить у князей рязанских дочерей и сестер к себе на ложе. И некто из вельмож рязанских по зависти донес безбожному царю Батыю, что есть у князя Федора Юрьевича Рязанского княгиня из царского рода и что всех прекраснее она красотой телесною. Царь Батый лукав был и немилостив в неверии своем, распалился в похоти своей и сказал князю Федору Юрьевичу: «Дай мне, княже, изведать красоту жены твоей». Благоверный же князь Федор Юрьевич Рязанский посмеялся и ответил царю: «Не годится нам, христианам, водить к тебе, нечестивому царю, жен своих на блуд. Когда нас одолеешь, тогда и женами нашими владеть будешь». Безбожный царь Батый разъярился и оскорбился и тотчас повелел убить благоверного князя Федора Юрьевича, а тело его велся бросить на растерзание зверям и птицам, и других князей и воинов лучших поубивал…».

ХАРАКТЕРИСТИКИ

1) Противником русских в этом сражении были шведы.

2) Участие в битве русских дружин объясняется просьбой половецких князей поддержать их в борьбе с агрессией монголо-татар.

3) Первыми на пути полчищ Батыя стала Рязань.

4) Оборону Рязани возглавил Александр Невский.

5) Битва на реке Калке состоялась в 1223 г.

6) Войска Батыя вторглись в русские земли зимой 1237 г.

6. Выберите из списка три события, относящихся к правлению Ивана III, и запишите номера, под которыми они указаны, в ответ.

1) присоединение Смоленска

2) введение государственного герба — двуглавого орла

3) присоединение Новгорода

4) расцвет приказной системы

5) создание стрелецкого войска

6) постройка краснокирпичного Московского Кремля

7. Установите соответствие между участниками событий военной истории и этими событиями.

| УЧАСТНИКИ | | СОБЫТИЯ |

| А) Дмитрий Боброк Б) Дмитрий Шемяка В) Иван III Г) Иван Калита | | 1) феодальная война в Москве в середине XV в. 2) Куликовская битва 3) «стояние на Угре» 4) присоединение Крыма 5) подавление восстания в Твери |

8. Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в приведённом ниже списке данные. Для каждой ячейки, обозначенной буквами, выберите номер нужного элемента.

| Отец правителя | Правитель | Сын правителя |

| Александр Невский | Даниил Александрович | __________(А) |

| Иван III | __________(Б) | Иван IV Грозный |

| Игорь | __________(В) | __________(Г) |

| __________(Д) | Василий I | __________(Е) |

Пропущенные элементы:

1) Василий III 2) Владимир Святой 3) Пётр III

4) Алексей Михайлович 5) Святослав 6) Василий 2

7) Иван Калита 8) Пётр I 9) Дмитрий Донской

9. Прочтите отрывок из житийной литературы.

«… Сей князь Александр родился от отца милосердного и человеколюбивого, и более всего — кроткого, князя великого Ярослава и от матери Феодосии… И красив он был, как никто другой, и голос его — как труба в народе, лицо его — как лицо Иосифа, которого египетский царь поставил вторым царем в Египте, сила же его была частью от силы Самсона, и дал ему бог премудрость Соломона, храбрость же его — как у царя римского Веспасиана, который покорил всю землю Иудейскую… Услышав о такой доблести князя Александра, король страны Римской из северной земли подумал про себя: "Пойду и завоюю землю Александрову". И собрал силу великую, и наполнил многие корабли полками своими, двинулся с огромным войском, пыхая духом ратным. И пришел в Неву, опьяненный безумием, и отправил послов своих, возгордившись, в Новгород к князю Александру, говоря: "Если можешь, защищайся, ибо я уже здесь и разоряю землю твою". Александр же, услышав такие слова, разгорелся сердцем, и вошел в церковь святой Софии, и, упав на колени пред алтарем, начал молиться со слезами: "Боже славный, праведный, боже великий, сильный, боже праведный, сотворивший небо и землю и установивший пределы народам, ты повелел жить, не преступая чужих границ". И, припомнив слова пророка, сказал: "Суди, господи, обидящих меня и огради от борющихся со мною, возьми оружие и щит и встань на помощь мне". И, окончив молитву, он встал, поклонился архиепископу. Архиепископ же был тогда Спиридон, он благословил его и отпустил. Князь же, выйдя из церкви, осушил слезы и начал ободрять дружину свою, говоря: «Не в силе бог, но в правде. Вспомним Песнотворца, который сказал: "Одни с оружием, а другие на конях, мы же имя господа бога нашего призовем; они, поверженные, пали, мы же устояли и стоим прямо"». Сказав это, пошел на врагов с малою дружиною, не дожидаясь своего большого войска, но уповая на святую троицу. … После того Александр поспешил напасть на врагов в шестом часу дня, и была сеча великая с римлянами, и перебил их князь бесчисленное множество, а на лице самого короля оставил след острого копья своего. Проявили себя здесь шесть храбрых, как он, мужей из полка Александра. Первый — по имени Гаврило Олексич. Он напал на шнек и, увидев королевича, влекомого под руки, въехал до самого корабля по сходням, по которым бежали с королевичем; преследуемые им схватили Гаврилу Олексича и сбросили его со сходен вместе с конем. Но по божьей милости он вышел из воды невредим, и снова напал на них, и бился с самим воеводою посреди их войска. Второй, по имени Сбыслав Якунович, новгородец. Этот много раз нападал на войско их и бился одним топором, не имея страха в душе своей; и пали многие от руки его, и дивились силе и храбрости его. Третий — Яков, родом полочанин, был ловчим у князя. Этот напал на полк с мечом, и похвалил его князь. Четвертый — новгородец, по имени Меша. Этот пеший с дружиною своею напал на корабли и потопил три корабля. Пятый — из младшей дружины, по имени Сава. Этот ворвался в большой королевский златоверхий шатер и подсек столб шатерный. Полки Александровы, видевши падение шатра, возрадовались… На второй же год после возвращения с победой князя Александра вновь пришли из Западной страны и построили город на земле Александровой. Князь же Александр вскоре пошел и разрушил город их до основания, а их самих — одних повесил, других с собою увел, а иных, помиловав, отпустил, ибо был безмерно милостив. После победы Александровой, когда победил он короля, на третий год, в зимнее время, пошел он с великой силой на землю немецкую, чтобы не хвастались, говоря: "Покорим себе славянский народ". А был ими уже взят город Псков и наместники немецкие посажены. Он же вскоре изгнал их из Пскова и немцев перебил, а иных связал и город освободил от безбожных немцев, а землю их повоевал и пожег и пленных взял бесчисленное множество, а других перебил. Немцы же, дерзкие, соединились и сказали: "Пойдем, И победим Александра, и захватим его". Когда же приблизились немцы, то — проведали о них стражи. Князь же Александр приготовился к бою, и пошли они друг против друга, и покрылось озеро Чудское множеством тех и других воинов. Отец Александра, Ярослав, прислал ему на помощь младшего брата Андрея с большою дружиною. Да и у князя Александра было много храбрых воинов, как в древности у Давида-царя, сильных и стойких. Так и мужи Александра исполнились духа ратного, ведь были сердца их как сердца львов, и воскликнули: "О княже наш славный! Ныне пришло нам время положить головы свои за тебя". Князь же Александр воздел руки к небу и сказал: "Суди меня, боже, рассуди распрю мою с народом неправедным и помоги мне, господи, как в древности помог Моисею одолеть Амалика и прадеду нашему Ярославу окаянного Святополка". Была же тогда суббота, и когда взошло солнце, сошлись противники. И была сеча жестокая, и стоял треск от ломающихся копий и звон от ударов мечей, и казалось, что двинулось замерзшее озеро, и не было видно льда, ибо покрылось оно кровью….»

Используя текст, выберите в приведённом списке три верных суждения. Запишите в ответ цифры, под которыми они указаны.

1) события, описанные в тексте жития, произошли в XII в.

2) город, который немецкие рыцари построили на захваченной «земле Александровой», назывался Копорье

3) за заслуги перед Новгородом бояре провозгласили князя Александра Ярославича Новгородским князем «на все времена»

4) в сражении на реке Неве войско князя Александра Ярославича сразилось с войском датчан

5) одним из описанных в житии ратных деяний князя Александра Ярославича была победа над немцами на льду Чудского озера

6) в сражении против немецких рыцарей принимала участие дружина из Владимиро-Суздальского княжества

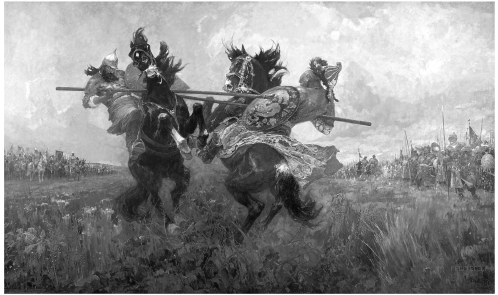

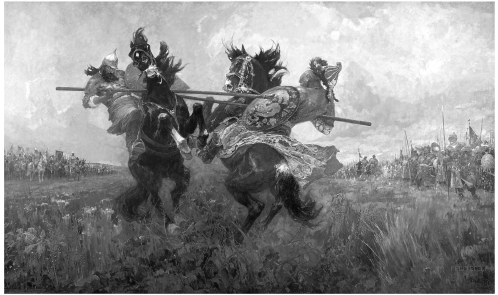

10. Какие суждения о данном изображении являются верными? Выберите два суждения из пяти предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.

1) Битва, событие которой изображено на картине, закончилась победой русского войска.

2) В поединке, изображённом на картине, русский воин остался жив.

3) В битве, изображённой на данной картине, русское войско сражалось с немецкими рыцарями.

4) События, изображённые на картине, произошли в XIII в.

5) Русский воин изображён на картине слева от зрителя.

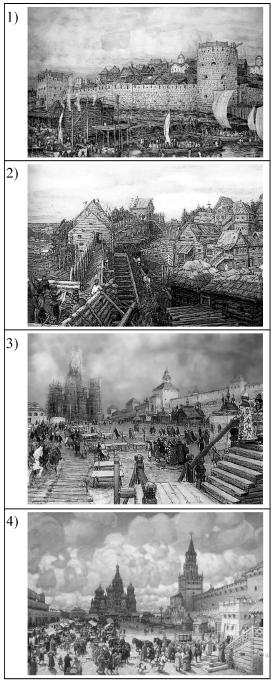

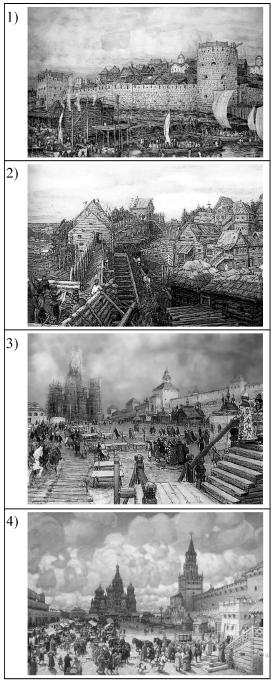

11. На каких картинах A. M. Васнецова изображена Москва после правления князя, при котором состоялась данная битва? В ответе запишите две цифры, под которыми они указаны.

Работа с картой.

12. Напишите имя полководца, осуществившего поход, обозначенный на схеме стрелками.

13. Напишите название города, обозначенного на схеме цифрой «1».

14. Напишите цифру, которой обозначена столица земли, где в период данного похода существовала республиканская форма правления.

15. Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на схеме, являются верными? Выберите три суждения из шести предложенных.

1) завоеватели вторглись в пределы Руси в зимний период

2) ни один из городов, захваченных завоевателями, не выдержал осады более одной недели

3) поход, обозначенный на схеме стрелками, длился около трёх лет

4) одним из последствий событий, обозначенных на схеме, было начало раздробленности Древнерусского государства

5) в результате событий, обозначенных на схеме, русские земли попали в зависимость

6) полководец, поход которого обозначен на схеме, является основателем государства

16. В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым высказываются различные, часто противоречивые, точки зрения. Ниже приведена одна из спорных точек зрения, существующих в исторической науке.

Московское государство конца XV—начала XVI вв. можно назвать централизованным.

Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно подтвердить данную точку зрения, и два аргумента, которыми можно опровергнуть её.

Ответ запишите в следующем виде.

Аргументы в подтверждение: 1) …2) …

Аргументы в опровержение: 1) …2) …

17. Начало объединительных процессов в русских землях в XIV—XV вв. и создание единого государства сопровождались борьбой за лидерство между княжествами. Победу в этой борьбе одержала Москва. Н. М. Карамзин писал о возвышении Москвы: «Сделалось чудо. Городок, едва известный до конца XIV в., возвысил главу и спас отечество».

Объясните, какие причины обусловили возвышение Москвы (приведите три объяснения).