СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Цели образования

Просмотр содержимого документа

«Цели образования»

ЦЕЛИ ОБРАЗОВАНИЯ

На современном этапе развития общества существуют различные подходы к определению целей обучения и воспитания в школе. В. А. Якунин отмечает, что «...цель указывает на будущее состояние объекта или системы, к которому она стремится» (16, стр. 25). Одним из признаков цели является «образ будущего результата, который по форме отражения может быть представлен либо в виде перцептивных образов и моделей, либо в виде вербализованных понятий, суждений и умозаключений» (там же). Вторым признаком цели является «наличие потребности и стремления в достижении будущего результата» (там же).

Цели отдельного человека порождаются индивидуальными потребностями. Цели социальных систем, по В. Якунину, порождаются общественными потребностями. Таким образом, проектируя цели школы, необходимо исходить из потребностей государства и общества. Кроме этого, цели школы должны отражать потребности ученика. Однако потребности ученика не всегда осознаются им в данный момент, они могут быть осознаны в будущем. Возникает вопрос, является ли целью то, что требуется выполнить ученику в данный момент, если это не стало его потребностью? Для того чтобы цели школы стали целями ученика, необходимо воспитать у него потребность в этом.

Возникновение большинства индивидуальных целей обусловлено как общественно-историческим, так и личным опытом индивида (там же). Цели бывают внешними и внутренними. Внешние цели задаются извне, внутренние возникают внутри системы. Поскольку педагогические системы выполняют заказы государства, общества, то цели приходят извне. Если они совпадают с потребностями педагогической системы, то становятся ее внутренними целями. Если эти цели совпадают с потребностями человека, тогда они становятся внутренними целями этого человека.

Степень осознания целей бывает разной, и «чем яснее осознается и понимается цель, тем больше вероятность, что она будет достигнута» (В. А. Якунин).

В исследованиях О.Е. Лебедева были выделены и проверены следующие факты.

Причина рассогласования педагогических целей и результатов в системе образования может заключаться в самих целях.

Результаты не соответствуют педагогическим целям, если цели не соответствуют педагогическому потенциалу системы образования, который заключается в возможном и всегда ограниченном воздействии процесса обучения и его непосредственных результатов на развитие личности.

Несоответствие целей педагогическому потенциалу образовательной системы является следствием несоответствия организации процесса педагогического целеполагания его закономерностям.

Можно предположить, что выбор целей будет соответствовать потенциалу системы образования и способствовать наиболее полной его реализации при следующих условиях:

формирование иерархической системы педагогических целей; ориентация на ограниченные результаты, реально достижимые в существующих социально-педагогических условиях; ориентация на результаты, обеспечивающие возможность последующего саморазвития личности; координация педагогических целей и мотивов учебной деятельности учащихся, формирования направленного обучения на общие цели участников учебного процесса;

определенный уровень готовности участников учебного процесса к самостоятельному целеполаганию;

взаимосвязь целей образования и развития системы образования. Допустимо предположить также, что теоретическая модель педагогического целеполагания может стать основой разработки конкретных программ развития системы образования (О. Е. Лебедев).

При разработке системы целей необходимо исходить из требований системного анализа.

В. А. Ганзен отмечает, что существует несколько разновидностей системного анализа:

комплексный, структурный, целостный. Необходимо определить объем этих понятий. Комплексный подход предполагает наличие совокупности компонентов объекта или применяемых методов исследования. При этом не принимается во внимание ни отношения между компонентами, ни полнота их состава, ни отношения компонентов с целым. Решается главным образом задача статики количественного соотношения компонентов. Структурный подход предполагает изучение состава (подсистемы) и структур объекта. При этом подходе еще нет соотношения подсистем (частей) и системы. Декомпозиция систем на подсистемы производится не единственным образом. Динамика структур, как правило, не рассматривается. При целостном подходе изучаются отношения не только между системами объекта, но и между частями и целым. Декомпозиция целого на части единственна. Так, например, принято говорить, что целое.

— это то, от чего ничего нельзя отнять и к чему нельзя ничего добавить. Целостный подход предполагает изучение состава (подсистем) и структур объекта не только в статике, но и в динамике, т. е. он предполагает изучение поведения и эволюции систем (В. А. Ганзен. Системное описание в психологии).

Признаками диагностической постановки целей обучения (воспитания) В. П. Беспалько считает точное и определенное описание формулируемого личностного качества, безошибочно отдифференцировать его от любых других качеств личности; наличие способа, «инструмента» для однозначного выявления диагностируемого качества личности в процессе объективного контроля его сформированности; возможность измерения интенсивности диагностируемого качества на основе данных контроля; существование шкалы оценки качества, опирающейся на результаты измерения (В. П.

Беспалько. Слагаемые педагогической технологии).

Таким образом, можно отметить следующие требования к разработке целей:

соответствие целей потребностям государства;

соответствие целей потребностям общества;

соответствие целей потребностям самого человека;

измеримость результатов (целей);

наличие педагогических технологий для достижения поставленных целей; 6) наличие экономических условий для реализации поставленных целей; 7) наличие социальных условий для реализации поставленных целей.

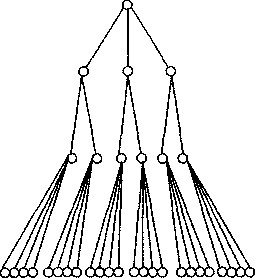

Существует ряд работ по анализу содержательной стороны целей школы. Используя подходы, освещенные в этих работах, можно построить систему целей, которые нуждаются в психологическом обеспечении. В данной структуре целей сделана попытка выдержать принцип системности и целостности (рис 1.)

14. законопослушание

13. сотрудничество (отношение к окружающим)

12. формирование положительной Я-концепции

11. развитие волевой сферы

10. развитие мотивационной сферы

9. эмоциональная сфера

8. интеллектуальные умения

7. предметные знания, умения

6. общеучебные умения

5. общаться

4. говорить

3. писать

2. считать

читать

О Психическое здоровье

О Физическое здоровье

Рис. 1. Цели обучения и воспитания в школе

Все эти цели можно объединить в три большие группы: обучение, развитие, воспитание.

ЦЕЛИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ

1.1.1. Физическое и психическое здоровье

Одной из базовых целей школы является формирование здоровья ребенка и обучение сохранять свое физическое и психическое здоровье. Различные исследования показывают, что очень большой процент детей имеют плохое физическое здоровье. Уроки физкультуры, биологии, психологии, валеологии должны помочь ребенку быть здоровым как физически, так и психически. При этом возникает вопрос, а на каком уровне находится здоровье самих педагогов?

На протяжении нескольких лет в УПМ производилось изучение одного из показателей психического здоровья — уровня невротических реакций педагогов. Актуальность этой проблемы объясняется тем, что, по данным ВОЗ, психическое здоровье с каждым годом в мире ухудшается. С 1900 по 1983 год количество психических заболеваний увеличилось почти в семь раз. В городах заболевают в два-три раза чаще, чем в деревне. Такие же данные мы получили у учащихся города Санкт-Петербурга и пригорода. По данным ВОЗ, от 5 до 14 лет чаще заболевают мальчики, от 15 до 19 лет одинаково, после 25 лет резко возрастает количество заболеваний у женщин. Максимальное количество заболеваний приходится на возраст 40-49 лет.

Наши данные показали, что у педагогов уровень невротических реакций имеет такую же тенденцию. Данные были получены при помощи методики Айзенка. Исследование также показало, что уровень невротических реакций зависит от стажа и преподаваемого предмета. Наименьшие результаты по шкале невротизма были получены у учителей физкультуры и труда. На одном из первых мест преподаватели литературы и русского языка. Можно сделать вывод, что специфика предмета влияет на уровень невротических реакций у учителя. На уроках физкультуры учителя, выполняя физические упражнения, разряжаются от психических напряжений. Кроме того, поскольку у учеников обычно мотивация заниматься физкультурой достаточно выражена, то это меньше приводит к конфликтам. Исследования показали, что есть учителя по всем предметам, у которых уровень невротических реакций нормальный. Они смогли адаптироваться к условиям школы и, достаточно эффективно работая, сохраняют психическое здоровье в относительной норме.

Есть тесная связь уровня невротических реакций со стажем. До года уровень невротических реакций такой же, как у представителей обычных, нестрессовых профессий. После года уровень невротических реакций увеличивается.

Были выявлены факторы, провоцирующие невротические реакции педагогов: стиль общения педагога, технологии опросов, технологии изучения и закрепления, педагогическая нагрузка, особенности питания и т. д. При позитивном стиле общения педагог выслушивает учеников, меньше их перебивает, возражения принимает спокойно и приглашает других учеников к обсуждению этих вопросов, в его речи больше положительных прилагательных (хорошо, отлично, прекрасно и т. п.), лицо выражает радость, удовлетворение и т. п. У педагогов с этим стилем общения уровень невротических реакций ниже. У них преобладают позитивные реакции, меньше категорических оценок действий детей, наблюдаются разнообразные виды опросов. Педагоги с низким уровнем невротических реакций чаще используют разнообразные, интересные технологии изучения нового материала, дети у них более активны и свободны. При закреплении материала, при отработке умений также наблюдается большее разнообразие. Существует связь невротизма с педагогической нагрузкой. У педагогов с большей нагрузкой больше уровень невротизма. Однако есть педагоги с большой нагрузкой и с низким невротизмом. Эти педагоги используют технологии, где учащиеся больше участвуют в управлении учебной деятельностью на уроке, выполняя функции, например, консультанта, проверяющего при взаимоконтроле и т. п.

При анализе связи невротизма и питания выяснилось, что у тех, кто чаще употребляет кофе, уровень невротизма выше, особенно если кофе употребляется во второй половине дня.

Анализируя взаимосвязи, можно предположить, что педагоги с низким невротизмом выбирают технологии, снижающие конфликтность в классе, что, в свою очередь, не провоцирует невротизм учителя и даже его снижает.

Анализ психического здоровья педагогов показывает, что для формирования здоровья детей необходимо создать условия педагогам, чтобы они не только своими знаниями, но и собственным примером показывали ученикам путь к здоровью.

Анализируя психическое здоровье учеников можно отметить ряд интересных фактов. Обследования девочек-подростков показали, что у круглых отличниц чаще наблюдаются женские расстройства. Довольно часто также наблюдаются нарушения у девочек-подростков, которые чрезмерно активно посещают различные секции. Проведенные нами обследования детей Петербурга и пригородов показали, что у последних уровень невротизма значительно меньше, чем у городских ребят.

Существуют различные подходы к определению показателей психического здоровья. Иногда выделяют первичные и вторичные показатели.

Основные (первичные) показатели должны быть сведены к минимуму:

чувство тревоги, безотчетного страха;

чувство раздражения, гнева и враждебности; 3) состояние депрессии; 4) чувство вины.

Кроме того, необходимо научить человека методу самонаблюдения и самооценки, чтобы он сам справлялся со своими проблемами, не прибегая к помощи других.

Дополнительные (вторичные) цели.

1) Интерес к самому себе. Эмоционально здоровый человек заботится в первую очередь о самом себе. В отличие от мазохистов-альтруистов, индивид не жертвует собой во имя интересов других людей. Однако здесь необходимо сделать уточнение. Здоровый человек оказывает помощь другим в меру своих сил, но не во вред своему здоровью и здоровью окружающих. Права человека должны соблюдаться с двух сторон, надо создать мир, в котором уважают все права человека. 2) Управление самим собой. Эмоционально здоровый человек берет на себя ответственность за свою жизнь. При этом каждый должен в большинстве случаев самостоятельно, не обращаясь ни к кому за помощью, решать свои проблемы. Хотя мы очень часто предпочитаем сотрудничество, мы не нуждаемся в нем на самом деле. 3) Терпимость к чужому мнению. Эмоционально здоровый человек признает за другим право ошибаться. Хотя ему может не нравиться поведение окружающих, а иные выходки могут даже вызвать отвращение, он не должен обвинять или упрекать этих людей. Нормальный человек мирится с тем, что все люди несовершенны; он принимает как должное все неизбежные ошибки, которые мы все совершаем в жизни, не обвиняя людей и не наказывая их бесцельно. 4) Признание изменчивости бытия. Эмоционально здоровый человек признает то, что мы живем в мире неопределенности, вероятности и случайности; уверенными в чем-либо мы можем быть лишь очень редко. Он полагает, что это делает жизнь скорее увлекательной, захватывающе интересной, нежели ужасной. 5) Гибкость эмоционально здорового человека — он открыт миру и восприимчив к переменам. Он способен воспользоваться благоприятной возможностью или счастливым случаем, как только они представятся. Он терпимо относится к разным людям, вещам и взглядам. 6) Научное мышление. Эмоционально здоровый человек отличается объективным, рациональным и научным мышлением. Он применяет законы логики, как к себе, так и к окружающим. Известно, что люди отличаются от животных тем, что умеют думать и даже думать о том, что они умеют думать. Поэтому мы можем контролировать наши эмоции сознанием, мышлением. 7) Вовлеченность в тот или иной вид деятельности. Эмоционально здоровый человек всегда увлечен чем-нибудь вне самого себя, предпочитает творческую работу или работу с людьми. Эти интересы и увлечения наполняют жизнь смыслом и радостью. 8) Умение рисковать. Эмоционально здоровый человек умеет рисковать. Такой индивид должен рисковать, но не безрассудно. Он всячески стремится преодолеть рутину жизни, найти дело по душе, даже если оно сопряжено с риском. 9) Самопризнание себя как личности. Эмоционально уравновешенный человек жизнелюбив. Он не дает оценки ни самому себе в целом, ни своим достоинствам, ни своему значению для окружающих, ни своим внешним успехам или достижениям. Он принимает или отвергает только те или иные формы своего поведения, но не себя как личность в целом.

Эти показатели можно взять за основу психического здоровья школьников, педагогов и родителей. Задача психологического обеспечения в школе показать пути создания условий для становления психически здоровой личности.

Говоря о здоровье школьника, можно выделить еще один показатель — трудоспособность. Б. Г. Ананьев существенное место отводил трудоспособности как «ядру потенциальных характеристик» субъекта деятельности. Он также подчеркивал целостность, взаимосвязь и взаимообусловленность потенциалов разного класса, таких как трудоспособность, способность, одаренность, а также и жизнеспособность.

В настоящее время есть попытки разграничить психическое и психологическое здоровье (И. В. Дубровина). Такой подход возможен, однако очень часто показатели пересекаются, и провести границу между ними сложно.

Психологическое обеспечение состоит в диагностике уровня психического здоровья, в обучении здоровому образу жизни. Могут формироваться консультационные, коррекционные группы.

1.1.2. Умения читать

В различных работах делается попытка описать процесс чтения. Так, в работе под редакцией М. Коула отмечается: «Читатель сквозь текст должен уметь "видеть" мир, но для этого он должен осуществлять более непосредственные способы освоения им мира, т. е. тематика текста должна улавливаться сразу же».

Можно встретить резкую критику в адрес литературы. Г. Гурджиев пишет: «Одним из главных средств для развития разума человека является литература. Но что дает нам современная литература? Ничего, кроме, так сказать, "словесной проституции"» (Г. Гурджиев. Встречи с замечательными людьми).

И дальше он пишет: «Основной причиной этого извращения является, по моему мнению, то, что все внимание писателей постепенно сосредоточилось не на качестве мысли и точности, с которой она передается, а только на стремлении к внешнему лоску или, иначе говоря, к красоте стиля, благодаря которому, в конце концов, появилось в результате то, что я назвал "словесной проституцией". Толстые книги нередко строятся на бесконечно малой, совсем почти несуществующей идее» (Там же).

В своих работах Я. А. Микк подтвердил, что учебные тексты по самым разным предметам нередко страдают трудностью понимания излагаемого в ней материала.

Г. Гурджиев пытается найти причины такого состояния дел: «Изучение этой истории (история происхождения и развития русского языка) показало мне, что прежде он содержал точно соответствующие слова для всех действий в процессе жизни людей. И так было до тех пор, пока этот язык, достигший относительно высокой степени развития в течение веков, не превратился в очередной предмет для "точения вороньих клювов", то есть в предмет мудрствования различных неграмотных выскочек, которые исказили многие слова или даже перестали использовать их просто потому, что их звучание и строение не отвечало требованиям цивилизованной грамматики».

К сожалению, эти слова соответствуют истине. Нередко за формой теряется содержание. В школе дети научаются оперировать словами, за которыми нет значений.

В связи с этим есть необходимость с позиций психологического обеспечения проанализировать основные понятия языка.

Существуют различные подходы, в объяснении семантической сущности языка.

Система языка осмысливается как совокупность языковых единиц, которая изучается без анализа их связей. Подобное исследование системы сводится к описанию словарного состава языка и находит свое выражение в словарях-тезаурусах (Ф. Дорнзайфи, X. Касареса, П. Роже и др.)

Система языка понимается как совокупность «семантических (понятийных) полей, которым в языке соответствуют лексические (словесные) поля» (Л. Вайсгербер, И. Трир и др.). Исходным при выделении таких семантических полей являются понятия (логические единицы), а не слова (лингвистические единицы). Подобное изучение включает в себя анализ связей между ее элементами.

Система языка определяется как совокупность лексико-семантических групп слов (О. Лухачек, Г. Ипсен, А. А. Илесс и др). За основу классификации берутся слова, а не понятия.

Система языка характеризуется как словообразовательные объединения слов (Е. Н. Айэбалт, Л. Вайсгербер и др).

Система языка классифицируется как «имплицитное сочетание прилагательного и существительного (Г. Мюллер, В. Порциг и др.).

Система языка воспринимается как совокупность ассоциативных групп (Ш. Балли, А. П. Клименко и др.). И. А. Гунчик на основе широкого и глубокого анализа справедливо отмечает, что понятие (логическая категория) и слово (лингвистическая категория) находятся в неразрывном единстве, не покидают друг друга.

Для того чтобы понять отдельное слово, в сознании слушающего должно присутствовать все «смысловое поле», слово становится понятным благодаря наличию всего поля. Слово «имеет значение» только внутри целого поля и благодаря этому целому. Вне поля слово не может иметь значения.

Идея о наличии дифференциальных семантических признаков в лексике впервые в кратком, но систематизированном виде была высказана Ф. де Соссюром. Он называл такие семантические различия термином «значимость». Минимальное семантическое различие между словами данного языка, образующими поля, называются термином «сема». Следовательно, сема — это предел значимости и семантический признак, репрезентирующий данную значимость.

Вместо термина «сема» иногда пользуются следующими терминами: «компонент значения», «семантический множитель», «атом смысла», «фигура плана содержания».

Методику выделения сем и представления значений слов в терминах семных наборов или структур принято называть в семантике компонентным анализом. Значение же слова, выраженное в виде набора или структуры сем, называют обычно семантемой (иногда семемой).

В настоящее время описано четыре основных вида комбинаций семантем: 1) сцепление, 2) включение, 3) ограничение, 4) модализация. По мнению У. Вейнрейка, исследовавшего эти типы семантических комбинаций, их можно разделить на две группы: конструкции типа сцепления и несцепляемые конструкции.

Основой выделения сем является доминанта. В лексико-семантическом поле доминанте обычно приписывается одна сема. Доминанта задает точку семного отсчета в поле. Общий знаменатель выделения значения называется терминами «семантическая ось», или «архисема».

Дифференциальные значения всех единиц поля, кроме доминанты, можно выделить либо путем их противопоставления значению доминанты, либо посредством их семантического противопоставления друг другу, либо же с помощью того или другого метода.

В лингвистической литературе описано много способов выделения сем. Однако все они, в конечном счете, сводятся к двум основным методикам. Одна из методик называется дефиниционной. Суть ее заключается в том, что дифференциальный признак значения слова устанавливается на основе дефиниций, или толкований слова, содержащихся в терминологических или толковых словарях. Принципы этой методики изложены в некоторых работах Ю. Д. Апресяна, В. В. Богданова, В. Дорошевского и др. Основанием для выделения той или иной семы в данном случае служит несовпадающие части сравниваемых дефиниций. Эффективность этой методики в существенной степени зависит от качества терминологических и толковых словарей.

Подробный анализ вышеприведенных понятий потребовался для определения основных показателей процесса чтения учащихся с целью их психологического обеспечения.

Умение читать может оцениваться по следующим основным показателям: скорость чтения, запоминание, понимание и принятие читаемого текста.

Скорость чтения должна быть в оптимальном диапазоне с учетом возраста и динамики протекания психической деятельности учащихся. Этот показатель является обязательным для начальной школы. Однако он не всегда используется на благо ученика. Не все дети укладываются в школьные нормы.

При определении скорости чтения необходимо учитывать, что она зависит от темперамента, от динамики протекания психических процессов. Например, у интровертов она может иметь замедленный характер. Ускорять ее не всегда желательно, так как при этом может страдать понимание текста.

Еще одно обстоятельство желательно иметь в виду при определении оптимального диапазона. В настоящее время практикуется скорочтение. Не преуменьшая значения этого подхода, можно высказать сомнения в универсальности его применения в школе. Не выяснены до конца механизмы и последствия скорочтения. При увеличении скорости переработки текста могут увеличиться объемы запоминания, скорость понимания, а глубина понимания может быть малой. Поэтому использование скорочтения при обучении учащихся, особенно в начальной школе, в настоящее время преждевременно. Требуется изучение всех его эффектов при работе с учащимися.

Понимание является одним из основных показателей переработки тенета. При этом встает проблема измерения понимания текста и обучения пониманию, как учащихся, так и педагогов. Проведенные в рамках данной работы исследования выявили наличие проблемы понимания текста у педагогов, как на уровне слов, так и на уровне предложений, абзацев, то есть сами учителя испытывают трудности в понимании изучаемого материала.

Эксперимент, проведенный с учителями начальной и средней школ, показал, что дать определение простому, общеизвестному понятию часто весьма затруднительно. Из нескольких сот учителей только немногие смогли дать словесное определение понятию «стул». В большинстве же ответов не был представлен необходимый набор существенных признаков, в основном структурных. Учителя продемонстрировали понимание на уровне представлений, но неумение при словесном описании отделить существенные признаки от несущественных и дать необходимый их набор.

Таким образом, причиной, часто приводящей к неутешительным результатам в понимании учащимися школьного материала, является то, что учителя не уделяют должного внимания корректному определению понятий, у них не всегда сформированы соответствующие умения. Педагоги не проходили специальных тренингов по определению понятий, и в высших учебных заведениях не всегда умению определять понятия обучают на высоком уровне.

Есть и объективные причины: не всегда понятия изучаемой науки точно определены (например, в психологии понятие «личность» имеет множество определений, нередко непересекающихся друг с другом); не все понятия четко изложены в учебниках.

Остаются актуальными слова Р. Оуэна: «Во многих школах детей не учат понимать прочитанное, и время, которое тратится на такое жалкое учение, можно считать совершенно потерянным. В других школах дети, благодаря невежеству своих учителей, приучаются верить не рассуждая; в результате этого они не приобретают способности мыслить и рассуждать правильно».

Для эффективного психологического сопровождения ребенка в школе необходимо подробнее остановиться на проблеме понимания текста.

При изучении проблемы понимания текста можно выделить следующие направления: 1. Что такое «понимание»? 2. Уровни понимания текста. 3. Как добиваться достаточного понимания учебного материала учащимися?

Некоторые психологи относят проблему понимания к области мышления. Так, например, Г. С. Костюк отмечает, что понимание как процесс — это и есть процесс мышления, направленный на разрешение стоящих перед личностью задач. Другие психологи определяют понимание не как процесс, а как сторону мышления. Третьи резко разграничивают понимание и мышление. Н. Д. Левитов отмечает, что разница между мышлением и пониманием состоит в том, что понимание есть результат мышления, процесс использования имеющихся знаний, тем самым, процесс применения той работы мысли, которая требовалась при овладении знаниями. Иногда понимание отождествляется с узнаванием.

В психологическом словаре дается определение понимания: 1) как способности постичь смысл и значение чего-либо и достигнутый благодаря этому результат; 2) вызванное внешними или внутренними воздействиями специфическое состояние сознания, фиксируемое субъектом как уверенность в адекватности воссозданных представлений и содержания воздействий.

Понимание не следует отождествлять со знанием. Знание может быть как психическое, так и физическое явление. Образы в психике человека являются психическими знаниями. Информация, содержащаяся в книгах, аудио-, видеозаписях является физическими знаниями. Возможно знание без понимания и понимание без знания. Для понимания характерно ощущение ясности, внутренней связности, организованности рассматриваемых явлений. Это может быть логическая упорядоченность, ясное «видение» причинно-следственных связей.

Понимание определяется социокультурными условиями и зависит от личности. Понимание рассматривается как процесс и как результат.

Понимание в известных работах современных психологов выступает как познавательный, мыслительный процесс, направленный на раскрытие существенных связей, отношений объектов.

Процесс понимания проходит через ряд гипотез. Этот процесс насыщен поиском неизвестного, существенно нового. «Целое» (гештальт), в которое должны объединиться элементы, и сам процесс объединения нередко весьма сложны и не похожи в разных случаях. Проблемные ситуации, порождающие понимание, по-видимому, следует отнести к первому типу в классификации А. М. Матюшкина, когда неизвестное составляет предмет действия и выступает как цель действия человека.

Высказываются мнения, что понимание как процесс, как психическая, мыслительная деятельность — это дифференцировка, анализ вещей, явлений в соответствующих контексту качествах и реализациях связей (синтез), образующих этот контекст. Можно с этим согласиться, но тогда возникает вопрос, а чем же понимание отличается от мышления?

Выделяются также несколько значений слова «понимание»: следование заданному и избранному направлению, способность прогнозировать, способность дать словесный эквивалент, согласование программ деятельности, использование в решении проблем, способность осуществить приемлемую реакцию, способность прилагать к имеющейся действительности уже имеющиеся знания о ситуациях или объектах, умение ответить на поставленный вопрос.

Понимание включает в себя выделение основных элементов материала, «смысловых вех», и объединение их в единое целое, в единое поле.

На понимание очень сильно влияет предыдущий опыт человека. Поэтому изучение школьного материала должно базироваться на жизненном опыте учащихся, соотнесенном с возрастными особенностями.

В результате анализа различных точек зрения можно сделать вывод, что понимание является составной частью мышления — это и функция мышления, и его результат.

При психологическом обеспечении процесса понимания в школе можно рассматривать его на разных уровнях. Для того чтобы ученик понял материал, нужно определить, прошел ли этот учебный материал необходимые уровни понимания:

Насколько он понят учеными, излагающими этот материал. Насколько имеется понимание учеными той теории, которая в дальнейшем будет излагаться в учебном предмете. Школа обучает научным знаниям. Эти знания кто-то когда-то открыл. Поэтому здесь возникает вопрос: а что такое понимание учеными той теории, которую будут изучать школьники;

Понимание педагогом учебного материала. Насколько педагог понимает излагаемый материал;

Насколько понятно излагает педагог материал;

Понимание учеником учебного материала, который излагает педагог;

Понимание учеником учебного материала, изложенного в различных источниках (кроме педагога). На всех уровнях можно прогнозировать отсутствие адекватного понимания. Поэтому ученик в итоге может пытаться понимать то, что не имеет понимания.

Анализируя процесс понимания учеными теорий, открытых ими, интересно проанализировать «эйнштейновский метод». Р. Дилтс проанализировал мышление Эйнштейна и пришел к следующим результатам: «Вместо слов или математических формул Эйнштейн мыслил преимущественно с помощью визуальных образов и ощущений... Вербальные и математические плоды этих раздумий появлялись лишь после самого главного — творческого осмысления проблем». (В. Венгер. Неужели я гений?).

Эйнштейн использовал комбинаторные игры с образами. Он говорил: «Такая комбинаторная игра, по-видимому, является существенной составляющей продуктивного мышления. Эти идеи пришли не облеченными в готовые словесные формулировки. Я вообще очень редко думаю словами». (Цит. по В. Венгер).

Если это так, то тогда педагоги, которые излагают эту теорию, если они не представили себе эти образы, ее не понимают? Запоминание слов и произношение их еще не предполагает понимания того, что изучается. Если это так, то тогда то, чему учат учителя, не всегда ими понимается, а это значит, что дети не понимают изучаемый материал, потому что его не понимают учителя. Все слова могут быть произнесены правильно как со стороны педагога, так и со стороны учеников, но понимания может не быть. Получается, что отметки, которые они получают, неизвестно что отражают. А если это так, то тогда отрицательные отметки выполняют только функцию формирования самоуничтожающейся личности (см. ниже).

Очень важно определить уровни понимания учеником текста, который он воспринимает. Как результат мышления при восприятии текста понимание может рассматриваться на четырех уровнях, каждый из которых имеет свою специфику: понимание слов, понимание предложений, понимание абзацев, понимание текста (рис. 2).

Понимание слов — это представление образов предметов или явлений, которые обозначаются словами (знаки). Каждое слово обозначает образ предмета, объекта или явления. Предметы могут быть конкретные, единичные, а могут быть и собирательные. Нож, стул и так далее — это единичный предмет, обладающий целостностью. При его разделении теряется целостность. Такие собирательные понятия, как капитализм, коммунизм, включают в себя множество предметов. Как в том, так и в другом случае при понимании должны возникать конкретные образы. У человека может возникать как минимум тринадцать видов образов — столько, сколько есть ощущений понимание текста понимание абзацев понимание предложений понимание слов

Рис. 2. Уровни понимания текста

Информация поступает в блоки хранения по следующим каналам: 1) зрительный, 2) слуховой, 3) обонятельный, 4) тактильный, 5) температурный, 6) болевой, 7) органический, 8) равновесия, 9) кинестетический, 10) вибрационный, 11) сексуальный, 12) вкусовой, 13) эмоциональный. Таким образом, в психике человека хранится информация об эмоциях. В психике учащихся при понимании текста могут возникать тринадцать видов образов. Подтверждением тому, что понимание слов — это воспроизведение вторичных образов, является процесс раннего познания человеком внешнего мира.

Человек познает мир через приписывание образам окружающих предметов и явлений знаков (слов). Ребенку показывают предмет или явление и произносят слово. Постепенно устанавливается связь, и при произнесении слова ребенок определяет тот предмет или явление, которое стоит за этим знаком. Таким образом, первоначальное познание мира строится через приписывание ему слов.

Здесь встает вопрос: эмоциям человек обучается, или они закладываются от рождения? Этот вопрос важен в связи с познанием литературных источников, в которых описываются эмоциональные процессы.

Понимание предложений — это установление связей между образами, стоящими за словами, адекватных связям коммуникатора. У человека с течением времени закрепленные за образами слова отрываются от образов. Они продолжают жить самостоятельно. Психика переходит к другому режиму обработки информации. От образов, обладающих большой информацией, психика переходит к оперированию словами. Установление связей протекает значительно быстрее. Однако глубина понимания может существенно меняться и даже исчезать полностью. Слова живут своей жизнью. Они становятся пустыми. Люди манипулируют друг другом. Понимание происходит на поверхностном уровне. Этот процесс наблюдается как в житейских ситуациях, так и в научных сферах деятельности.

Таким образом, ускорив переработку информации, психическая жизнь перешла в абстрактный мир. В школьной практике некоторые дети не могут оторваться от образов и тогда они с трудом понимают текст.

На третьем уровне понимания текста происходит понимание абзацев. Это процесс установления учащимся связей между предложениями (адекватных связям коммуникатора), обобщение этих связей и обозначение их какой-то стержневой мыслью. Для облегчения понимания на этом уровне коммуникатор квантует текст, разбивая его на отрывки, фрагменты с законченной мыслью.

На четвертом уровне понимания устанавливаются связи между стержневыми мыслями квантов информации, адекватные связям автора.

Можно определить некоторые общие требования к управлению пониманием текста. Для успешного понимания учеником речи учителя необходимо выполнение следующих условий:

Учитель должен объяснять новый материал на языке, понятном для восприятия ученика: а) родной язык; б) один словарный запас; в) один уровень терминологии (уметь вовремя разъяснить, определить новые термины); г) объяснять простыми предложениями, избегая сложных конструкции (сложноподчиненные и сложносочиненные предложения); д) объяснять, используя примеры из личной жизни ученика (на примерах, близких к биографии ученика). Эти примеры должны помочь ребенку ощутить изучаемый материал, воспроизвести первичные или вторичные образы.

Совпадение энтропии (уровней восприятия информации) при передаче от учителя к ученику для точного восприятия информации учеником. Энтропия — мера недостатка информации о некоторой системе. Чем больше энтропия, тем меньше организованность и упорядоченность информации.

У ученика должна быть мотивация (желание понять).

Общий уровень культуры и, в частности, уровень культуры мышления учителя должен опираться на полную типологию мышления (на весь типологический базис мышления), чтобы все ученики в классе поняли объяснения учителя.

Следующим показателем умения читать является процесс запоминания. Умение учащегося эффективно запоминать способствует успешному проживанию в школе. Существуют различные рекомендации педагогов-практиков по успешному запоминанию учебного материала (Д. Хам-блин, В. Ф. Шаталов и др).

В процессе чтения могут протекать процессы принятия. Принятие текста предполагается в различных процессах воздействия на учащихся. При формировании законопослушного гражданина предполагается принятие тех норм, которые предъявляются для усвоения. При коррекции поведения следует осуществлять работу на этапе принятия. Успешно формировать моральное сознание можно, добиваясь эффекта принятия.

Прежде всего, необходимо определить механизмы измерения процесса принятия. Это можно попытаться сделать на примере оценочных суждений. В психике человека есть шкала, по которой оценивается согласие — несогласие с высказываниями, воспринимаемыми реципиентами. Шкала согласия у каждого человека имеет свою градацию. У одних людей она проста: согласен - не согласен. У других имеет более подробное деление. Исследования показали, что у младших школьников она более примитивна по сравнению со старшеклассниками.

Обучение может осуществляться по следующим направлениям:

обучение детей умению читать со скоростью, соответствующей возрастным нормам, скорректированным с темпераментными особенностями;

обучение детей пониманию текста;

обучение детей запоминанию текста;

Могут создаваться развивающие группы, которые после уроков работают над проблемой чтения.

1.1.3. Умения считать

Проблема счета остается актуальной для современного уровня развития науки. Несмотря на наличие компьютеров, учащиеся должны научиться видеть силу цифр в объяснении закономерностей миров и пользоваться ими в пределах оптимального диапазона умственных действий. Умения считать, или вычислительные навыки, являются стратегическими при обучении. На этих умениях базируются точные науки, которые в основном создают благосостояние нации.

М. Вертгеймер, один из основателей гештальтпсихологии, в своей книге «Продуктивное мышление» убедительно показал, что детей можно успешно научить считать, понимать силу цифр, развивать продуктивное мышление. Образование, отмечал он, должно быть развивающим, а не отупляющим. М. Вертгеймер предвидел создание вычислительной машины и поэтому выступал против превращения ученика в вычислительную машину. Он отрицал умственную неполноценность кого бы то ни было.

Психологическое обеспечение детей состоит в диагностике умений считать. Если ребенок не овладевает счетом на уроках, то задача психолога состоит в обучении детей счету на индивидуальных или групповых занятиях.

1.1.4. Умения писать

Умения писать сегодня остаются одними из наиболее важных в обучении в школе. Они могут измеряться по следующим основным направлениям: грамотность, креативность (творческость), точность изложения мысли, краткость, понятность. В связи с развитием компьютерной техники проблема не только не исчезает, но становится еще более серьезной.

Под грамотностью будет пониматься написание соответствующей буквы или знака препинания в нужном месте.

Анализ успеваемости детей в школе показывает, что овладение грамотностью письма в настоящее время можно отметить как недостаточное. Дети по окончании школы делают много ошибок, поэтому эта проблема должна быть важнейшей в перечне проблем.

Существующие подходы формирования грамотности затрагивают отдельные стороны этой проблемы. Достаточно много проведено исследований механизмов формирования грамотности (А. С. Выготский, Б. Г. Ананьев, А. Р. Лурия и другие). Однако практическая реализация путей обучения грамоте вызывает затруднения.

Овладение письменной речью представляет собой установление новых связей между словом слышимым и произносимым, словом видимым и записываемым. Предполагается взаимодействие четырех систем: речедвигательной, речеслуховой, зрительной и двигательной.

Речедвигательная порождает артикулуму, речеслуховая — фонему, двигательная — кинему и зрительная — графему.

Наши исследования показывают, что с каждым годом у детей падает мотивация к изучению русского языка. Кстати, такая же тенденция наблюдается и в американских школах на уроках английского языка. Здесь, вероятно, одни и те же причины. Большой объем информации для усвоения, цель занятий не всегда понятна ученикам. Устно они говорят с детства благодаря естественному методу. Искусственность занятий на занятиях родным языком делают занятия неинтересными. Для придания значимости занятиям, для развития мотивации были выбраны технологии малых групп и пар сменного состава.

Нами были проведены опросы учителей начальной школы и педагогов русского языка в средней школе. Им было предложено ответить на вопрос: «Какие методы обучения учащихся грамотному письму вы считаете эффективными?» Анализ результатов опроса показал, что на одном из первых мест находится рекомендация учителей учащимся больше читать для развития грамотного написания.

Нами были проведены дополнительные обследования взрослых для установления связи грамотности с объемом читаемой литературы. В результате исследования было

выяснено, что те, кто много читает, не всегда грамотно пишет. Это можно объяснить следующим

образом. Когда человек читает, то при хорошо развитых навыках декодирования слов (то есть умения быстро воспринимать и представлять за словами образы) читатель сознательно оперирует не словами, а образами. Слова бессознательно воспринимаются, соотносятся с соответствующими контексту образами. Форма написания слов может бессознательно запоминаться, но может быть, и нет. Особенно это может наблюдаться при чтении интересных книг. Все внимание поглощено содержанием, а не словами.

Таким образом, рекомендация «больше читать» способствует формированию грамотности, но в ограниченных диапазонах и не всем учащимся она подходит. Эта рекомендация действенна для начальной школы, но в средней она имеет ограниченную эффективность.

Из опросов учителей следует, что близко к первой рекомендации стоит вторая: для того чтобы грамотно писать, нужно больше списывать с книг текстов. Этот метод получил еще название «метод кальки». Предполагается, что ученики списывают из учебника тексты, запоминают форму написания слов.

Психологический анализ этого подхода показывает, что он является действенным методом тогда, когда дети списывают тексты не механически, а мотивированно, когда они стараются запомнить списываемый текст. В противном случае эта механическая работа может приносить мало пользы для формирования грамотности.

Третья рекомендация формулируется следующим образом: для того чтобы ребенок грамотно писал, нужно, чтобы он знал правила. Анализ этого подхода показывает, что этот самый распространенный метод обучения в [школе также имеет ограничения. Некоторые дети заучивают правила, но делают ошибки на это правило. В школе не всегда доводится дело до конца: дети не научаются активно применять правила в разных ситуациях. Быстрое прохождение материала не позволяет учащимся активно овладеть правилами. Для того чтобы эта рекомендация успешно реализовывалась, нужно, чтобы дети научились применять правило. Занятия должны быть интересными, чтобы дети во время их сталкивались с какими-то трудностями. Это может включать мотивацию на запоминание правил и их применение. Таким примером может быть инсценировка «пропуск», описанная ниже.

Четвертая рекомендация: для того, чтобы ребенок грамотно писал, нужно развивать фонематический слух. Эта рекомендация помогает тем детям, у кого уровень фонематического слуха очень низкий. Но в отношении других учащихся это может иметь обратную реакцию. Произношение слов и фиксация их на бумаге имеют разные формы. Очень часто произношение и написание слов расходятся. Поэтому некоторые учащиеся с развитым фонематическим слухом пишут неграмотно. Фонематический слух имеет огромное значение для развития устной речи, но для развития письменной этого условия нередко бывает недостаточно. Поэтому, рекомендация по развитию фонематического слуха может иметь место, но результативность ее в отношении формирования грамотности имеет ограниченность.

Пятая рекомендация: для того чтобы дети грамотно писали, нужно, чтобы они больше писали под диктовку. Написание под диктовку развивает мотивацию запоминания слов, способствует лучшему запоминанию. Этот подход является хорошим дополнением к приведенным выше рекомендациям. При введении диктантов у учащихся активизируется запоминание правил. Учащиеся при списывании текстов стараются запоминать написание слов. Однако эта форма стимулирования грамотности детей может иметь стрессовый характер.

Для снятия стрессовости и для повышения мотивации детей овладевать правильной речью мы попытались найти резервы в групповой работе и парах сменного состава. Еще недостаточно эффективно используются возможности групповой работы для развития грамотности. В связи с этим появилась потребность проверить эффективность новых технологий группой и парной работы в формировании грамотности детей.

Под нашим руководством был проведен эксперимент с учителями начальных классов. Цель данного эксперимента состояла в том, чтобы изучить ошибки в письменных работах в начальной школе и проверить эффективность новых технологий групповой работы и пар сменного состава как средство повышения грамотности письменной речи. Была выдвинута гипотеза, что групповые технологии работы, пары сменного состава на уроках русского языка повышают грамотность письменной речи у учащихся средней школы. Предполагалось, что групповые занятия, пары сменного состава являются дополнительным, малоиспользуемым источником повышения грамотности детей.

Эксперимент показал, что введение групповых форм и пар сменного состава («ищу ошибки», взаимодиктант, пропуск и др.) позволило существенно повысить грамотность и мотивацию учащихся.

Однако в процессе эксперимента было установлено, что некоторые дети даже при многократном повторении слов не могут запомнить написание отдельных букв. Для этой цели были разработаны мнемонические приемы.

Один их приемов — ассоциативный. Проанализируем этот прием на запоминании букв «о» в слове «молоко». Учащимся предлагается представить букву «о» в виде какого-то образа предмета. Например, некоторые ребята представили «о» как бублик. Далее ребятам предлагалось соединить два образа: образ «бублика» и образ «молока».

Некоторые ребята представляли, что они пьют молоко с бубликом. При встрече в тексте этого слова у них после прочтения слова «молоко» возникал образ стакана с молоком, которое они пьют с бубликом. Они вспоминали, что бублик — это буква «о», поэтому в слове «молоко» нужно писать букву «о». У других ребят буква «о» вызывала другие ассоциации. Например, образ бидона с молоком. Бидон круглый, как буква «о».

Подобный прием на первый взгляд кажется психически трудоемким. Однако он помогает некоторым учащимся справиться с неразрешимой, казалось бы, для них задачей: после многократного повторения слова «молоко» они писали его с ошибкой.

Запоминанию написания отдельных букв может способствовать прием увеличения. В слове «молоко» буквы «о» делаются огромных размеров. Кроме того, эта буква выделялась зеленым цветом. Такой прием способствовал лучшему запоминанию букв.

В педагогике иногда используется прием запоминания слов, когда учитель пишет слово на доске, выделяет трудные буквы, увеличивая их по размеру. Дети смотрят на доску столько, чтобы запомнить написание слова. Затем закрывают глаза, кладут головки на стол и мысленно представляют себе это слово. Педагог стирает с доски слово, и дети пишут его в своих тетрадях. Затем посредством взаимоконтроля или совместного контроля с соседом идет проверка правильности написания слова. Если слово неправильно, то сосед по столу его исправляет.

Психологическое обеспечение обучения грамотности должно быть в определении путей эффективного запоминания слов, отдельных букв, знаков препинания и в обучении этим приемам учащихся, педагогов и родителей.

Кроме грамотности умения писать должны оцениваться и по второму показателю: творчество при освещении какой-либо темы. Проведенные исследования показывают, что деятельность учителей школ не всегда способствует развитию творчества учащихся. Проверка сочинений осуществляется по критерию соответствия содержания представлениям учителей. Если представления учащихся при раскрытии темы расходятся с представлением педагогов, то последние, не стараясь понять индивидуальность, восприятие внешнего мира, относят это к ошибкам, к нереальным фантазиям и снижают за это оценки. Такой подход приводит к снижению творчества учащихся и даже к полному его подавлению. Учащиеся приучаются запоминать мысли различных авторов (великих и тех, кто не принадлежит к их разряду) и воспроизводят их в своих сочинениях. Индивидуальность восприятия внешнего мира не развивается, творчество при таком подходе исчезает.

Исследование взрослой аудитории выявило, что отрицательные оценки за написание сочинений имеют очень далекие последствия. Один из типичных случаев. Ученица при написании сочинения раскрыла свою душу. Учитель, проверив сочинение, спросил у ученицы, откуда она это списала. Эта ситуация так отрицательно повлияла на ученицу, что у нее пропало всякое желание писать сочинения. Этот процесс для нее стал обременительным, нежелательным, появилось отвращение к сочинениям.

Изучением процесса творчества занимались ученые разных направлений. Так, Дж. Олсен и Дж. Миджет отмечают, что учителям «необходимо иметь в своем распоряжении более широкий набор коррекционных стратегий, особенно в области письменной речи».

В свое время Л. С. Выготский писал: «До сих пор обучение письму ставится узко практически. Ребенка учат выдать буквы и складывать из них слова, но не обучают то письменной речи... обучают не письменной речи, а написанию слов, и поэтому в значительной степени обучение письменной речи еще не поднялось выше уровня традиционного чистописания».

В. Я. Ляудис и И. П. Негурэ проанализировали соотношение устной и письменной речи: «...

письменная речь состоит из системы знаков, условно обозначающих звуки и слова устной речи, которые, в свою очередь, являются знаками для реальных предметов и отношений. Постепенно эта срединная или промежуточная связь, именно устная речь, отмирает, и письменная речь превращается в систему знаков, непосредственно символизирующих обозначаемые предметы и отношения между ними» [12].

Авторы отмечают, что продуктивное взаимодействие способствует развитию письменной речи: «Ситуация продуктивного учебного взаимодействия, выступая системообразующим фактором становления и развития внутренних психических регуляторов, ответственных за функционирование письменной речи, включает учащихся в процесс порождения социально значимых и семантически законченных письменных высказываний» (там же).

Взаимодействие должно быть социально значимым, а тексты — осмысленными: «В этом смысле продуктивная учебная ситуация, предполагающая создание социально значимых и осмысленных текстов, является антиподом обучения, которое расчленяет действие на части и элементы и тем самым не позволяет реализовать все творческие потенции ребенка в процессе выполнения учебных задач» (там же). В таком творческом взаимодействии актуализируются учебные мотивы, а также мотивы самоутверждения и самосовершенствования.

Обучение письменной речи В. Я. Ляудисом и И. П. Негурэ осуществлялось по следующему сценарию. Весь процесс состоит из двух фаз: порождение текста, письменное оформление текста.

Порождение смысла высказывания. Дети сочиняли сказки.

Учитель сочиняет текст, используя помощь учеников там, где это доступно их творчеству. На этом этапе педагог может очень помочь детям снять с себя ограничения, зажатость, дать возможность актуализировать свои знания, чувства. Желательно педагогу овладеть приемами, где каждая мысль ребенка принимается. Не может быть неправильных мыслей.

На следующем этапе деятельность усложняется. Учитель выполняет наиболее трудные для учащихся действия, а ученики актуализируют действия и операции, которые ими уже усвоены.

Ученики выполняют действия и операции, которые ими уже усвоены, но с поддержкой и коррекцией учителя.

Все действия они выполняют самостоятельно на основе подражания без непосредственного участия педагога.

Ученики самостоятельно конструируют текст. В процессе обучения они проходят различные фазы работы.

На первой фазе:

а) Формируются малые группы. В них входят ученики разного уровня подготовленности по

умениям сочинять сказки, истории;

б) Учащиеся разделяют между собой функции, как на этапе смыслового конструирования текста,

так и вербального его оформления;

в) Происходит создание содержания (ученики творят сказку), затем письменное оформление его

на бумаге. При такой форме сотрудничества ученики вносят свой вклад спонтанно.

На второй фазе индивидуальный вклад каждого учащегося определяется задачей выполнения всех операций письменной речи. На этой фазе каждый ученик выполняет все действия, связанные как с порождением содержания, так и с построением самого текста.

На третьей фазе каждый ученик сам творит сочинение, письменно его вербализует. На этой фазе сотрудничество состоит в контроле, коррекции и редактировании. Каждый ученик выступает как субъект и объект контроля. Для активизации воображения могут применяться различные приемы.

Первый прием. «Брошенный камень» Дж. Родари. Прием, который состоит в том, что детям называется слово, которое подобно камню, брошенному в воду, вызывает волны в воображении детей.

Второй прием. «Фантастический бином» Дж. Родари. Детям предлагаются два предмета или слова, между которыми в силу их смысловой отдаленности не может быть связи на уровне обыденной логики. Дети должны придумать события, предметы, которые соединяют эти два слова. Для этого могут быть использованы различные приемы, например прием отстраненности (Шкеловский В.), говорить о предмете или явлении так, как будто его никогда не видел.

Третий прием. «Если бы...» К. С. Станиславского. Человек переносит себя в воображаемую ситуацию и пытается сочинить рассказ. Педагог произносит примерно следующие слова: «Что случилось бы с вами, если бы вы завтра стали учителем?». «Что произошло бы, если бы исчезли звуки?»

Четвертый прием. «Введение нового элемента». Детям предлагается ряд известных слов из какой-нибудь сказки. В этот ряд вводится новое слово, которое не относится к содержанию этой сказки. Например, слова «волк», «цветы», «бабушка», «лес» из сказки «Красная шапочка». Если включить в данный перечень, например, слово «вертолет», то оно вызовет новые ассоциации у детей.

Пятый прием. «Функции В. Проппа». Детям предлагается набор функций сказочных персонажей. Под функцией понимается поступок действующего лица, значимый для хода действий. В эксперименте

Ляудиса дети выделили в сказке «Про Радивую и про Ленивую» следующие функции: 1) «Отправка», 2) «Встреча с Дарителем», 3) «Испытание», 4) «Герой получает волшебное средство», 5) «Возвращение домой». Подобные функции были выделены и в других сказках.

В. Я. Ляудисом и И. П. Негурэ разработана интересная технология обучения речетворчеству детей, которую могут использовать психологи при психологическом обеспечении обучения детей умениям писать творчески.

Психологическое обеспечение процесса обучения детей писать является актуальной задачей в работе психолога. Она сводится к диагностике и обучению детей в индивидуальной или групповой работе умениям грамотно, творчески, понятно, точно, кратко излагать мысли. Психолог не подменяет учителя, он его дополняет, помогает ему. Могут быть случаи, когда психолог выполняет функцию реабилитации, когда у ребенка сформировано отрицательное отношение к письменной речи.

1.1.5. Умения говорить

Умения говорить, важны практически для всех сфер деятельности человека. Умения говорить могут развиваться, а следовательно, и оцениваться по следующим основным направлениям: 1) умения грамотно говорить; 2) умения кратко излагать свои мысли; 3) умения творчески говорить; 4) умения точно излагать мысли; 5) умения понятно излагать мысли. Этим умениям при их отсутствии часто приходится обучать уже в зрелом возрасте.

Роль психологического обеспечения состоит в определении педагогических технологий, развивающих речь учеников, и в обучении им педагогов.

Психолог диагносцирует речевые умения и в случае необходимости обучает учащихся речевым умениям, снимает неуверенность учащихся перед устной речью, особенно нейтрализует страх говорить перед аудиторией.

1.1.6. Умения общаться.

Это группа умений, которые обеспечивают эффективность взаимодействия человека с другими людьми. Эти умения могут формироваться на всех предметах, особенно при изучении литературы, иностранного языка в курсах психологического блока. Можно выделить основные группы умений, над которыми есть необходимость работать: умения слушать, умения говорить «нет» в ситуациях, предполагающих данную реакцию (отказ от наркотика, от противоправных действия, от интимного контакта в случае опасности и нежелании и т. п.); умения знакомиться и т. п.

Существуют программы развития социальных умений с первого по одиннадцатый класс. Можно выделить основные умения общения:

уверенность в себе в общении (умения и принятие умений формировать уверенность);

любовь (умение и принятие умений брать и давать любовь);

забота (умения и принятие умений проявлять заботу);

прощение (умения и принятие умений прощать);

доверие (умения и принятие умений доверять);

оптимальная защищенность (критичность): не идти с незнакомым, не открывать незнакомому дверь, уметь отказать при угощении наркотиком, спиртным, при склонении к интимной близости (в сексе), уметь отказать в магазине, вымогателю прохожему и т. п.;

уважение других (умение и принятие умений уважать других);

добро (умение и принятие умений быть добрым);

зло ( умение и принятие умений управлять злостью);

выполнение обещания (умение и принятие умений выполнять обещание);

принятие других (умения и принятие умений принимать других);

умения дружить (умения и принятие умений дружить);

прощание (уметь попрощаться с тем, с кем расстаешься, с людьми и вещами);

умения проигрывать, признавать свои ошибки;

сочувствие, сострадание (умения и принятия умений сочувствовать);

эмоциональная независимость (эмоциональная независимость от собеседника);

благодарность (умения и принятие умений благодарить);

юмор;

оптимальная открытость (умения и принятие умений быть оптимально открытым);

послушание (умения и принятие умений выполнять оптимальные нормы);

непоколебимость (умения отстоять свою точку зрения в случае необходимости. Это близко к умениям говорить «нет»).

свобода (внутренняя свобода в общении);

правдивость (умение быть оптимально правдивым);

умения избегать конфликтов, умения разрешать конфликты;

осторожность (умения быть осторожным в опасных ситуациях, возникающих в общении).

Этот перечень умений можно продолжить. Но уже из приведенных умений видно большое их разнообразие. Имеется много технологий развития умений общаться. Приведем только отдельные из них.

Зеркало. Группа садится перед зеркалом. Идет последовательный анализ вначале одного участника группы, затем другого и т. д. В анализе отмечается то, что понравилось в выражении лица.

Прорвись в круг. Участники стоят, тесно прикасаясь, друг к другу, образуя круг. Кто-то, оказавшись за кругом, должен проникнуть в него. По тому, как это делает водящий, можно что-то сказать о его стратегиях поведения. Это упражнение учит также договариваться с другими людьми.

Доверяющее падение. Двое стоят сзади падающего. Нужно уметь довериться стоящим и упасть назад. Необходимо соблюсти технику безопасности.

Подъем и опускание тела (сочувствие и поддержка). Человек ложится на пол. Все становятся вокруг и поднимают на руках тело. Тело покачивается вверх, вниз, влево, вправо.

Умение отвечать на дразнилки. Ученикам дается инструкция: «Предположим, что кто-то оскорбил вас; если в этот момент вы сможете остаться бесстрастным полностью, а не только внешне, тогда вы станете той силой, против которой ничего нельзя сделать. Вы ни на что не отвечаете, не реагируете, не делаете даже жеста, не произносите ни единого слова, и все оскорбления, брошенные в ваш адрес, оставляют вас абсолютно безучастными, незатронутыми внутри; ваше сердце бьется совершенно спокойно, вы сохраняете совершенное безмолвие, неподвижность и невозмутимость мысли. Ваш ум не отвечает вибрации вашего обидчика, ваши нервы не испытывают раздражения и потребности ответить, чтобы разрядить себя. Если вы будете вести себя таким образом — значит, вы обладаете силой покоя. И она, эта сила, бесконечно более могущественна, чем та, которая заставила бы вас отвечать оскорблением на оскорблением, ударом на удар, раздражением на раздражение».

После этого группа начинает дразнить кого-то из участников. Его задача выполнить инструкцию. Могут быть тайм-ауты, которые берет участник для того, чтобы передохнуть, собраться с силами.

Скажи «нет». Трое участников пытаются уговорить четвертого что-то взять, например карандаш.

Задача четвертого участника отказаться.

Существует много других упражнений по развитию умений общаться.

Задача психолога — диагносцировать наиболее важные умения общаться, обучать всех детей необходимым умениям, позволяющим эффективно взаимодействовать с окружающими людьми.

1.1.7. Общеучебные умения

Общеучебные умения предлагается понимать широко: умения учиться жить. Не умение жить, а умение учиться жить. Научиться жить весьма трудно, и практически невозможно. Меняется ситуация, меняются внутренние силы, и в связи с этим на каждом таком этапе необходимо пересматривать свою стратегию и тактику в жизни. Кроме широкого понимания, общеучебные умения включают в себя умения читать, составлять конспект прочитанного (что не всегда развито у учащихся школ), умения запоминать, умения понимать, умения принимать или не принимать прочитанное (умения критически проанализировать прочитанное).

К. Роджерс отмечает, что вырабатывать умения приспосабливаться к изменяющимся условиям можно не через научные знания, не через составление программы, не при помощи аудиовизуальных средств или программированного обучения, не через книги и лекции учителей, хотя они и могут иногда использоваться в качестве важного источника обучения, а через взаимоотношения между учениками и учителем, в ходе которых вырабатываются необходимые качества.

С данным утверждением можно согласиться с определенными уточнениями. Учить приспосабливаться к изменяющимся условиям жизни можно и через взаимоотношения между учеником и другими учениками, поместив их в определенную ситуацию. Это подтверждает и педагогический опыт А. С. Макаренко, И. П. Иванова, В. Ф. Шаталова, С. Д. Шевченко и др.

Описанные в четвертой главе технологии можно использовать и для формирования у учащихся умений приспосабливаться к изменяющимся условиям.

Анализируя соотношение знаний и других целей обучения и воспитания, К. Роджерс отмечает, что средняя школа должна научить ученика учиться приспосабливаться и изменяться в мире, сформировать индивида, который понимает, что нет верных и прочных знаний и только процесс поиска является основой прочности.

Проблема «учить учиться» занимает ведущее место в ряде зарубежных школ. Она разрабатывается в двух основных направлениях: формирование учебных навыков и умения приспосабливаться к изменяющимся условиям жизни.

В нашей стране существует много литературы по первому направлению и очень мало работ по формированию умений приспосабливаться к изменениям в мире.

Можно выделить наиболее важные общеучебные умения, которые необходимо развивать у учащихся. Необходимо отметить, что данным перечнем общеучебные умения и навыки не исчерпываются. В данном перечне приведены основные необходимые общеучебные умения и навыки:

Работа с письменными текстами

Умение читать в соответствии с возрастными нормами (скорость чтения).

Умение понимать прочитанное на уровне каждого слова, предложения, абзаца, текста в целом.

Умение запоминать прочитанное.

Умение использовать при конспектировании различные подходы.

Краткая запись основных мыслей.

Составление структуры прочитанного путем перечня стержневых мыслей.

Представление основных мыслей в виде схем (генеалогическое дерево, паучок и т.п.).

Изображение основных мыслей в виде опорных сигналов.

Составление схемы-конспекта.

Умение конспектировать речь выступающего.

Умение находить интересующую информацию в справочнике и другой литературе и т. д.

Уоррен Бетнис выделяет четыре цели в обучении (в условиях обучающей лаборатории) тому, как учиться (Цит. в [13], С. 73).

Во-первых, участники обучения совершенствуют умения осознавать ситуацию и расширяют возможности выбора при встрече с жизненными ситуациями.

Во-вторых, участники обучающей лаборатории активно включаются в исследовательские отношения к действительности: «Что происходит сейчас и почему».

В-третьих, в обучении подчеркивается значение аутентичности в процессе обучения.

В-четвертых, в соответствии с ценностями демократического стиля в обучающей лаборатории стараются не прибегать к «политике силы» и принуждающему контролю. Источником обучения является не только и не столько руководитель, а все участники этого процесса.

Наши исследования показывают, что в отдельных школах имеются достаточно эффективные технологии, способствующие реализации этих целей на уровне всей школы.

В одной из школ Петербурга (директор А. М. Каменский) проводится на протяжении ряда лет экономическая игра.

Суть игры состоит в том, что каждый ученик может активно проявить себя в работе какой-либо фирмы, в индивидуальной деятельности. Имеется механизм денежного регулирования. Однако этот подход требует вовлечения в него почти всего педагогического коллектива, что не всегда осуществимо.

Система И. М. Иванова также направлена на реализацию вышеназванных целей.

Опыт С. Д. Шевченко также позволяет успешно достигать эти цели (Шевченко).

Учащихся необходимо учить тому, как опираться на цикл обучения, состоящий из представления самого себя, обратной связи и экспериментирования ([13, С. 74]). Каждый человек несет в себе как бы четыре «пространства» своей личности. «Арена» охватывает то, что человек знает о себе, и то, что о нем думают другие. «Видимость» — это то, что человек знает о себе, а другие не знают о нем. «Слепое пятно» включает в себя те знания, которые имеют другие, но не имеет сам человек. «Неизвестное» — это то, что скрыто и от самого человека, и от других. Понимание самого себя состоит в познании «слепого пятна» и в проникновении в «неизвестное», то есть в расширении «арены».

Обучение происходит тогда, когда человек признает свои ошибки. Конечно, полезно признавать ошибки и промахи — это неизбежно. Но не следует слишком задерживаться на них. Надо направить всю энергию на создание нужных вам качеств. Это гораздо важнее.

Подобные мысли высказывал А. Адлер. Чувство вины — это состояние, которое останавливает рост, разрушает человека.

Задача психолога — обучать учащихся общеучебным умениям и передавать педагогам психологические технологии.

1.1.8. Предметные знания, умения, навыки

Предметные знания являются в школе основными целями обучения. В настоящее время предлагается перейти к развивающему обучению. Можно согласиться с такими предложениями, но только отчасти. Знания действительно не всегда предполагают развитие. Однако знания — это власть над природой, да и не только над ней. Поэтому предметные знания нужны, но требуется определение их актуальности, значимости и объемов.

Знания о предмете формируются несколькими дисциплинами. Бинарные или синтетические уроки позволяют формировать связи на четвертом уровне.

Для изучения разных предметов в школе характерен локальный характер связей. Учащиеся нередко не могут связать понятия одного и того же предмета. В работах различных психологов высказываются предостерегающие суждения о знаниях, получаемых учащимися в школе.

К тому времени, когда молодым людям нужно будет применять в жизни полученные в школе знания, последние устаревают. Знания оторваны от жизни, носят формальный характер. Учитывая такое положение дел, желательно акцент сместить на умения учиться, интеллектуальные и коммуникативные умения, на свойства личности учащихся.

Цель — формирование предметных знаний — остается. Однако для эффективного формирования знаний желательно по каждой теме определить уровень усвоения, связать знания с настоящей и будущей жизнью учащихся.

Например, биология должна помочь учащимся быть физически и психически здоровыми. Одна из важных задач литературы — способствовать становлению жизненной позиции учащихся (как выжить в этом мире), развитию свойств личности. Знания по литературе не могут быть целью. Они должны достигать более глубинных психологических эффектов. Исходя из этого, знания, направленные на формирование ценностных ориентации, свойств личности учащихся, должны не только правильно пониматься, запоминаться, но и приниматься на достаточно глубоком уровне, необходимом для формирования устойчивых отношений.

Знания — это образы предметов, явлений материального мира ([14], С. 130). Образы являются отражениями существования материи. Таким образом, материалом знаний являются образы существования материи.

Материальный мир существует как в самом человеке, так и вокруг него. Человек получает знания о самом себе и окружающем мире по 13 каналам. Знания о самом себе поступают от органических ощущений, в которых сообщается о состоянии органов человека. Обычно эти знания возникают в тех случаях, когда изменяется работа органов, и они начинают доставлять неудобство и даже боль человеку. В связи с этим возникает вопрос, нужно снижать пороги чувствительности или повышать их? В органических ощущениях необходимо снижать пороги чувствительности. Более тонкие ощущения, вызывая ощущения боли, будут направлять внимание (локус души, Я) на эти органы, что будет способствовать подключению их к работе восстановительных лечебных сил. Это подтверждается примерами, когда некоторые люди болезненно себя чувствуют, но живут долго. Другие же, не ощущая болей, сталкиваются сразу с сильными патологическими изменениями в организме, которые могут привести к полному разрушению как этого органа, так и всего организма.

Знания в школе передаются учащимся посредством понятий. Л. С. Выготский разграничивал научные и «житейские» понятия. При этом он имел в виду не содержания понятий, а специфику их усвоения.

«Житейские» понятия усваиваются человеком путем «проб и ошибок», и существенные признаки явно не осознаются.

Научные понятия формируются путем осознания существенных признаков. Однако Н. Ф. Талызина отмечает: «Простого указания существенных признаков понятия недостаточно для изменения характера или ликвидации стихийности становления познавательной деятельности. Знание существенных признаков понятия может изменить ее ход и характер только в том случае, когда эти признаки войдут в нее в качестве ориентиров, т. е. будут реально участвовать в процессе решения задач, поставленных перед ребенком». Н. Ф. Талызина также отмечает, «что усвоение (усвоенность) знаний всегда относительно».

Однако здесь необходимо определить термин «усвоенность». Под ним можно понимать полноту структуры образа (предмета или явления). В таком случае это могут быть абсолютные знания. Но образ стимула у учащегося может формироваться во всей полноте, то есть в образе могут присутствовать все структурные элементы. Однако осознанность образа действительно относительная, то есть словесно выделить существенные структурные элементы (дать словесное определение «понятию») люди не могут в полном объеме.

Соотношение между площадью коры головного мозга, связанной со зрительным анализатором, и площадью, связанной со слуховым, равно 100:1. По мнению Винера, в том же соотношении находится и количество информации, поступающей в сознание по зрительному и слуховому каналам.

Таким образом, предметные знания в школе являются основной целью обучения. Необходимо провести работу по определению психологически обоснованных объемов стандартов, чтобы знания не тормозили, а развивали учащихся.

Можно выделить следующие уровни объяснения слов: 1) предъявление предмета; 2) предъявление муляжа; 3) предъявление двумерного изображения; 4) словесное описание; 5) описание через формулы, символы.

Для глубокого познания слова необходимо задействовать как можно больше анализаторов.

В.А. Сухомлинский использовал различные пути познания слова. Он так описывал занятия с детьми: "Сидим на лугу, смотрим, познаем слово «луг». Рисуем луг в своем альбоме. Проникаем в глубину слов: «село», «бар», «дуб», «ива», «лес», «дым», «цветы». В альбом «наше родное слово» картинку рисовал тот ребенок, у которого слово пробуждало самые яркие представления, чувства, воспоминания."

Учить следует так, чтобы дети не думали о цели (это не означает прятать цель). Почитав сказку: "Откройте, дети, свои альбомы. Нарисуйте сказку, которую мы читали".

Предметные умения — это умственные или физические действия, которые должны освоить учащиеся при изучении определенных предметов. В школьных программах приводится перечень необходимых умений, которыми должны овладеть учащиеся.

Разные предметы имеют инвариантные технологии и те, которые применяются только на данном предмете. Эффективность разных предметов в школе различна. Особую озабоченность вызывает иностранный язык.

Остановимся несколько подробнее на изучении иностранного языка. Дети в школе несколько лет учат язык, но, к сожалению, затрудняются общаться на нем даже на самые простые темы. С другой стороны, дети изучают родной язык естественным методом без руководства педагогов и научаются говорить. Школа базирует свое обучение на устной речи, которой она не учила ребенка.

Получается интересный парадокс. Ученик овладевал родной речью, не имея рядом профессионального педагога (родители в большинстве своем не имеют педагогического образования), и сумел ею овладеть. В школе под руководством профессионалов дети в большинстве своем не научаются говорить даже на бытовые темы.

В связи с эти проанализируем основные подходы к обучению иностранному языку.

Делалась попытка активизировать изучение иностранного языка представителями натурального метода. М. Вер-лиц исходил из следующих положений:

Исключить из преподавания родной язык. Восприятие языковых явлений должно быть имманентным, то есть непосредственным, без обращения к переводу. Значение языковых явлений следует раскрывать с помощью различных средств наглядности или дифиниций.

Весь новый языковой материал необходимо вводить только устно.

Закрепление материала следует осуществлять в процессе подражания учителю с широким использованием принципа аналогии.

Основной формой работы является диалог между учителем и учащимся. Эта форма наиболее приближена к естественному научению языку. (Гунчик И. А. Семантико-статический метод формирования иноязычного лексического фонда. Дис. канд. пед. наук, СПб, 1994. С. 40).

Ф. Гуен из наблюдений за процессом овладения ребенком родным языком пришел к выводу, что дети в процессе игры ощущают потребность сопровождать свою деятельность высказыванием в лексико-хронологической последовательности. Подобное комментирование должно стать основой обучения иностранному языку.

М. Вальтер предлагал в процессе предварительного произносительного курса, когда учащиеся только воспринимали названия действий, произносимых учителем, выполнять эти действия, а затем и комментировать их. В дальнейшем работа над языком сопровождалась игрой, превращаясь в театральное представление, приближенное к реальным условиям общения.

Другим направлением в обучении иностранному языку явился прямой метод (В. Фиетор, П. Пасси, О. Есперсен, Г. Суит, Б. Эггерт и др.). Прямой метод отличался от натурального тем, что лексика отбиралась по тематическому принципу, а из грамматики исключалось все то, что не соответствовало современной норме, то есть так называемые «исключения». Авторы утверждали, что основой в овладении языком являются ощущения, и поскольку каждый язык отражает разное мировоззрение, перевод слова невозможен. Представителями натурального и прямого методов была разработана методика обучения устной речи путем обращения к живому разговорному языку.

Представители аудиолингвального метода, такие как Ч. Фриз и Р. Ладо, признавали объектом изучения предложения и предлагали сосредоточить свое внимание на обучении структурам-моделям построения предложений, не придавая существенного значения лексике. Лексический аспект часто является ведущим в прямом методе. Обучение по аудиолингвальному методу базировалось на двух положениях.

Учащийся должен запомнить основной набор предложений (структур) разговорного языка, которые являются исходными для создания и понимания других предложений по аналогии.

Владение структурами языка должно быть автоматизировано с помощью специальных упражнений тренировочного характера.

В аудиовизуальном методе сохраняются все основные принципы прямого, но при этом подчеркивается особая важность глобального восприятия языкового материала на слух и создание непосредственных ассоциаций между значением и звучанием. Родной язык исключается из преподавания. Основными методами являются имитации, заучивание наизусть и образование по аналогии.

Билингвистическая метода структурно-смыслового прогнозирования текста строится с учетом четырех исходных уровней обучения чтению: слова, предложения, сверхфразовое единство, ансамбль сверхфразовых единств. Эта методика позволила решать проблемы понимания текста.

Молл и Диас установили в своих исследованиях интереснейший факт. Оказывается, что овладению иностранным языком мешает неправильная стратегия обучения. Если с учеников снять бремя построения фонетически и грамматически правильного ответа на вопрос, то все они способны успешно решать задачу понимания иностранного текста.