Кодирование информации

Кодирование информации — это обработка информации, заключающаяся в ее преобразовании в некоторую форму, удобную для хранения, передачи, обработки информации в дальнейшем.

Кодовая таблица — это совокупность используемых кодовых слов и их значений.

Код — это система условных обозначений (кодовых слов), используемых для представления информации.

Нам уже знакомы примеры равномерных двоичных кодов — пятиразрядный код Бодо и восьмиразрядный код ASCII.

Самый известный пример неравномерного кода — код Морзе. В этом коде все буквы и цифры кодируются в виде различных последовательностей точек и тире.

Чтобы отделить коды букв друг от друга, вводят еще один символ — пробел (пауза). Например, слово «byte», закодированное с помощью кода Морзе, выглядит следующим образом:

– · · · – · – – – ·

При использовании неравномерных кодов важно понимать, сколько различных кодовых слов они позволяют построить.

Пример 1. Имеющаяся информация должна быть закодирована в четырехбуквенном алфавите {A, B, C, D}. Выясним, сколько существует различных последовательностей из 7 символов этого алфавита, которые содержат ровно пять букв А.

Нас интересует семибуквенная последовательность, т. е.

Если бы у нас не было условия, что в ней должны содержаться ровно пять букв А, то для первого символа было бы 4 варианта, для второго — тоже 4, и т. д.

Тогда мы получили бы: 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 = 16384 варианта.

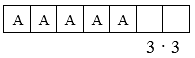

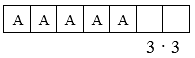

Теперь вернемся к имеющемуся условию и заполним пять первых мест буквой А. Получим:

Так как на 6-м и 7-м местах могут стоять любые из трех оставшихся букв B, C, D, то всего существует 9 (3 · 3) вариантов последовательностей.

Но ведь буквы А могут находиться на любых пяти из семи имеющихся позиций. А сколько таких вариантов всего?

Вспоминая комбинаторику, найдем число сочетаний  = 21, т. е. существует 21 вариант выбора в семибуквенной последовательности ровно пяти мест для размещения букв А. Для каждого из этих 21 вариантов имеется 9 разных вариантов заполнения двух оставшихся мест. В итоге существует 189 (21 · 9) различных последовательностей.

= 21, т. е. существует 21 вариант выбора в семибуквенной последовательности ровно пяти мест для размещения букв А. Для каждого из этих 21 вариантов имеется 9 разных вариантов заполнения двух оставшихся мест. В итоге существует 189 (21 · 9) различных последовательностей.

Главное условие использование неравномерных кодов — возможность однозначного декодирования записанного с их помощью сообщения. Именно поэтому в технических системах широкое распространение получили особые неравномерные коды — префиксные коды.

Префиксный код — код со словом переменной длины, обладающий тем свойством, что никакое его кодовое слово не может быть началом другого (более длинного) кодового слова.

Например:

Код, состоящий из слов 0, 10 и 11, является префиксным.

Код, состоящий из слов 0, 10, 11 и 100, не является префиксным.

Условие, определяющее префиксный код, называется прямым условием Фано (в честь Роберта Марио Фано), и позволяет однозначно декодировать сообщения, записанные с помощью неравномерных кодов.

Также достаточным условием однозначного декодирования неравномерного код является обратное условие Фано. В нем требуется, чтобы никакой код не был окончанием другого (более длинного) кода.

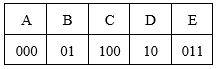

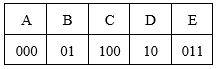

Пример 2. Двоичные коды для 5 букв латинского алфавита представлены в таблице:

Выясним, какое сообщение закодировано с помощью этих кодов двоичной строкой: 0110100011000.

Можно заметить, что для заданных кодов не выполняется прямое условие Фано:

B=01, E=011, и D=10, C=100.

А вот обратное условие Фано выполняется: никакое кодовое слово не является окончанием другого. Следовательно, имеющуюся строку нужно декодировать справа налево (с конца). Получим

01 10 100 011 000 = BDCEA

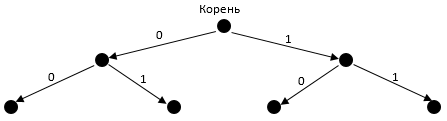

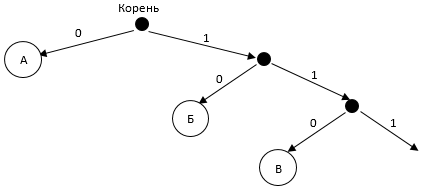

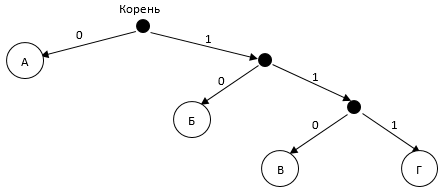

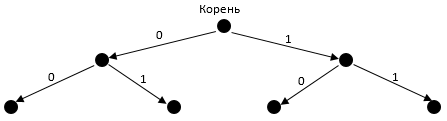

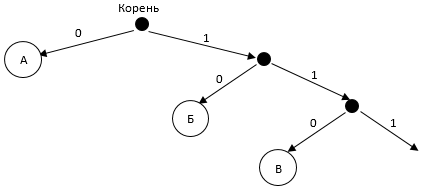

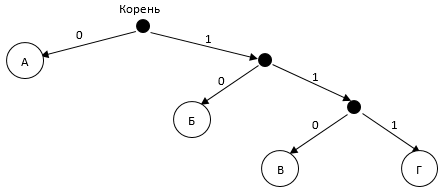

Для построения префиксных кодов удобно использовать бинарные деревья, в которых от каждого узла отходят только два ребра, помеченные цифрами 0 и 1.

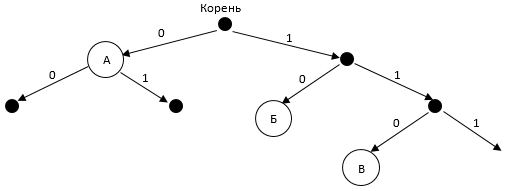

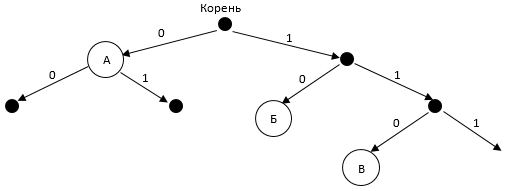

Пример 3. Для кодирования некоторой последовательности, состоящей из букв А, Б, В и Г, решили использовать неравномерный двоичный код, позволяющий однозначно декодировать полученную двоичную последовательность. При этом используются такие кодовые слова: А — 0, Б — 10, В — 110. Каким кодовым словом может быть закодирована буква Г? Если таких слов несколько, укажите кратчайшее из них.

Построим бинарное дерево:

Чтобы найти код символа, нужно пройти по стрелкам от корня дерева к нужному листу, выписывая метки стрелок, по которым мы переходим.

Определим положение букв А, Б и В на этом дереве, зная их коды. Получим:

Чтобы код был префиксным, ни один символ не должен лежать на пути от корня к другому символу. Уберем лишние стрелки:

На получившемся дереве можно определить подходящее расположение буквы Г и его код.

Г — 111.

Поиск информации

Задача поиска обычно формулируется следующим образом. Имеется некоторое хранилище информации — информационный массив (телефонный справочник, словарь, расписание поездов, диск с файлами и др.). Требуется найти в нем информацию, удовлетворяющую определенным условиям поиска (телефон какой-то организации, перевод слова, время отправления поезда, нужную фотографию и т. д.). При этом, как правило, необходимо сократить время поиска, которое зависит от способа организации данных и используемого алгоритма поиска.

Алгоритм поиска, в свою очередь, также зависит от способа организации данных.

Если данные никак не упорядочены, то мы имеем дело с неструктурированным набором данных. Для осуществления поиска в таком наборе применяется метод последовательного перебора.

При последовательном переборе просматриваются все элементы подряд, начиная с первого. Поиск при этом завершается в двух случаях:

— искомый элемент найден;

— просмотрен весь набор данных, но искомого элемента среди них не нашлось.

Зададимся вопросом: какое среднее число просмотров приходится выполнять при использовании метода последовательного перебора? Есть два крайних случая:

— искомый элемент оказался первым среди просматриваемых. Тогда просмотр всего один;

— искомый элемент оказался последним среди просматриваемых. Тогда количество просмотров равно N, где N — размер набора данных. Столько же просмотров нам придется выполнить даже если не сможем найти искомого элемента.

Если же провести поиск последовательным перебором достаточно много раз, то окажется, что в среднем на поиск требуемого элемента уходит N/2 просмотров. Эта величина определяет длительность поиска — главную характеристику поиска.

Если же информация упорядочена, то мы имеем дело со структурой данных, в которой поиск осуществляется быстрее, можно построить оптимальный алгоритм.

Одним из оптимальных алгоритмов поиска в структурированном наборе данных может быть метод половинного деления.

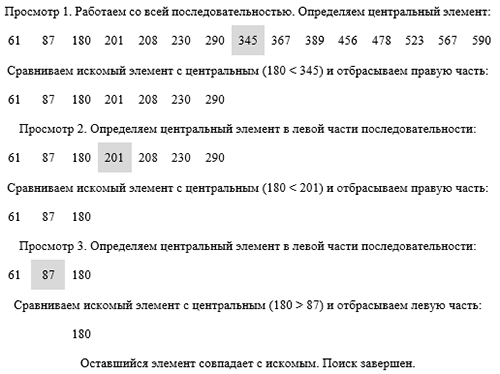

Напомним, что при этом методе искомый элемент сначала сравнивается с центральным элементом последовательности. Если искомый элемент меньше центрального, то поиск продолжается аналогичным образом в левой части последовательности. Если больше, то — в правой. Если же значения искомого и центрального элемента совпадают, то поиск завершается.

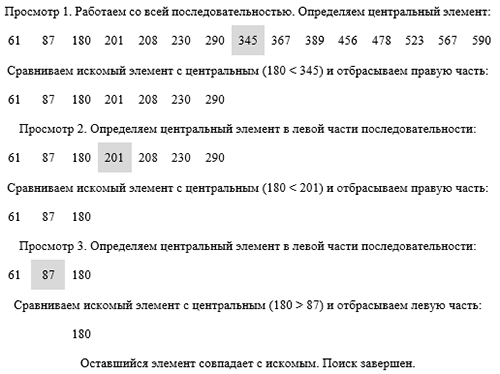

Пример 4. В последовательности чисел 61 87 180 201 208 230 290 345 367 389 456 478 523 567 590 требуется найти число 180.

Процесс поиска представлен на схеме:

Передача информации

Передача информации — это процесс распространения информации от источника к приемнику через определенный канал связи.

На рисунке представлена схема модели процесса передачи информации по техническим каналам связи, предложенная Клодом Шенноном.

Работу такой схемы можно пояснить на примере записи речи человека с помощью микрофона на компьютер.

Источником информации является говорящий человек. Кодирующим устройством — микрофон, с помощью которого звуковые волны (речь) преобразуются в электрические сигналы. Канал связи — провода, соединяющие микрофон и компьютер. Декодирующее устройство — звуковая плата компьютера. Приемник информации — жесткий диск компьютера.

При передаче сигнала могут возникать разного рода помехи, которые искажают передаваемый сигнал и приводят к потере информации. Их называют «шумом».

В современных технических системах связи борьба с шумом (защита от шума) осуществляется по следующим двум направлениям:

Технические способы защиты каналов передачи от воздействия шумов. Например, применение различных фильтров, использование специальных кабелей.

Внесение избыточности в передаваемое сообщение, позволяющее компенсировать потерю какой-то части передаваемой по линиям связи информации. Например, если при разговоре по телефону вас плохо слышно, то, повторяя каждое слово дважды, вы увеличиваете шансы на то, что ваш собеседник поймет вас правильно.

Но чрезмерная избыточность приводит к задержкам и удорожанию связи. Поэтому очень важно иметь алгоритмы получения оптимального кода, одновременно обеспечивающего минимальную избыточность передаваемой информации и максимальную достоверность принятой информации.

В современных системах цифровой связи для борьбы с потерей информации часто применяется следующий приём. Всё сообщение разбивается на порции — блоки. Для каждого блока вычисляется контрольная сумма, которая передаётся вместе с данным блоком. В месте приёма заново вычисляется контрольная сумма принятого блока, и если она не совпадает с первоначальной, то передача данного блока повторяется.

Важной характеристикой современных технических каналов передачи информации является их пропускная способность — максимально возможная скорость передачи информации, измеряемая в битах в секунду (бит/с). Пропускная способность канала связи зависит от свойств используемых носителей (электрический ток, радиоволны, свет). Так, каналы связи, использующие оптоволоконные кабели и радиосвязь, обладают пропускной способностью, в тысячи раз превышающей пропускную способность телефонных линий.

Скорость передачи информации по тому или иному каналу зависит от пропускной способности канала, а также от длины закодированного сообщения, определяемой выбранным алгоритмом кодирования информации.

Современные технические каналы связи обладают, перед ранее известными, целым рядом достоинств:

— высокая пропускная способность, обеспечиваемая свойствами используемых носителей;

— надёжность, связанная с использованием параллельных каналов связи;

— помехозащищённость, основанная на автоматических системах проверки целостности переданной информации;

— универсальность используемого двоичного кода, позволяющего передавать любую информацию — текст, изображение, звук.

Объём переданной информации I вычисляется по формуле:

где v — пропускная способность канала (в битах в секунду), а t — время передачи.

Рассмотрим пример решения задачи, имеющей отношение к процессу передачи информации.