МОБУ «Волхоская средняя общеобразовательная школа №6»

\

«Квест и кейс технологии во внеурочной деятельности

по русскому языку и литературе»

Проектная работа

Выполнили учителя

русского языка

и литературы:

Гуляева Е.В.

Рогачева А.М.

Федина И.В.

Волхов

2017

Паспорт проектной работы

Название: «Квест и кейс технологии во внеурочной деятельности по русскому языку и литературе»

Авторы проекта: Гуляева Е.В., Рогачева А.М., Федина И.В.

Учебный предмет: русский язык, литература

Тип проекта: практико-ориентированный

Заказчик: МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа №6»

Цель проекта: разработка мероприятия по русскому языку и литературе с использованием квест-технологии и его реализация во внеурочной деятельности.

Задачи проекта:

Изучить квест и кейс-технологии в педагогическом процессе;

Принять участие в педагогическом совете «Современные технологии в образовательном процессе»

Сформировать пакет заданий для проведения квеста «Музей крестьянского быта»

Создать и провести игру с использованием квест-технологии «Музей крестьянского быта».

Гипотеза: Что такое квест и кейс-технологии? Как и с какой целью возможно использование данных технологий в образовательном процессе? Какова эффективность использование современных технологий во внеурочной деятельности по русскому языку и литературе?

Необходимое оборудование: мультимедийная презентация, компьютер, проектор, интерактивная доска, предметы крестьянского быта (самовар, сундук, веретено, валенки, платок, сарафан, глиняный горшок, половик, свеча, балалайка), раздаточный материал, список литературы.

Аннотация.

Использование современных технологий в образовательном процессе становится актуальным. В данной работе рассматриваются квест и кейс-технологии. Проект представляет собой методическую разработку внеурочного мероприятия по русскому языку и литературе с использованием квест-технологии «Музей крестьянского быта». Характерной особенностью проекта является сочетание теоретического материала и практического опыта учителей.

В ходе работы над проектом изучен теоретический материал по теме «Квест и кейс-технологии в образовательном процессе», создан пакет заданий для проведения игры, разработан сценарий внеурочного мероприятия «Музей крестьянского быта», проведена игра с использованием квест-технологии для учащихся 5 – 8 классов.

Предполагаемый продукт: методическая разработка игры с применением квест-технологии «Музей крестьянского быта»

Этапы работы:

| № | Этапы деятельности | Циклограмма проекта |

| Постановка проблемы. Выдвижение гипотез путей решения | Заседание методического объединения учителей русского языка и литературы МОБУ «ВСОШ», октябрь 2016 |

| Планирование деятельности по реализации проекта | Заседание методического объединения учителей русского языка и литературы МОБУ «ВСОШ», ноябрь 2016 |

| Изучение теоретического материала, участи в педагогическом совете «Современные технологии в образовательном процессе»

| Январь 2017 |

| Формирование пакета заданий для проведения квеста «Музей крестьянского быта»

| Февраль 2017 |

| Создание и оформление сценария игры «Музей крестьянского быта» | Февраль 2017 |

| Проведение игры «Музей крестьянского быта» в рамках школьного Интеллектуального марафона | Март 2017 |

| Проведение мастер-класса «Использование квест-технологии во внеурочной деятельности по русскому языку и литературе» в рамках курсов повышения квалификации ЛОИРО | Октябрь 2017 |

| Публикация методической разработки на сайте школы | Декабрь 2017 |

Список литературы

Полат Е. С., Бухаркина М. Ю., Моисеева М. В., Петров А. Е. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования / Учеб. пособие для студ. пед. вузов и системы повыш. квалиф. пед. кадров / под ред. Е. С. Полат – М.: Издательский центр «Академия», 2001. – 272 с.

Семенов С. В. Проектный подход // ИНФО. – 1997. - № 5. – С. 37.

Степанова И. Ю Особенности организаци обучения в условиях интенсивного освоения информационных технологий // Тезисы доклада на всероссийской научно-практической конференции "Российская школа и Интернет", Санкт-Петербург, 2001

Николаева Н.В. Образовательные квест-проекты как метод и средство развития навыков информационной деятельности учащихся. http://rcio.pnzgu.ru/vio/07/cd_site/Articles/art_1_12.htm

Ромашина, Н.Ф. Литература. 9-11 классы: викторины /Н.Ф. Ромашина.– Волгоград: Учитель, 2008. – 204с.

Локсина, М.В. Загадки тридесятого царства / М.В. Локсина.–Волгоград:Учитель, 2013. – 138с

Андреева М. В. Технологии веб-квест в формировании коммуникативной и

социокультурной ком петенции // Информационно -коммуникационные технологии в обучении иностранным языкам. Тезисы докладов I Международной научно -практической конференции. М., 2004.

Быховский Я. С. Образовательные веб-квесты // Материалы еждународной

конференции «Информационные технологии в образовании. ИТО-99».

[Электронный ресурс]. -Режим доступа: -http://ito.bitpro.ru/1999

Жебровская О.О. Международный вебинар «"Живые" квесты в образовании

(современные образовательные технологии)» [Электронный ресурс]. -Режим доступа: http://ext.spb.ru/index.php/webinars/2209-22012013-qq-qq.html

Игумнова Е.А., Радецкая И.В. Квест-технология в контексте требований ФГОС общего образования // Современные проблемы науки и образования.

–2016.

[Электронный ресурс].-Режим доступа:-http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=25517

Осяк С.А., Султанбекова С.С., Захарова Т.В., Яковлева Е.Н., Лобанова О.Б., Плеханова Е.М. Образовательный квест–современная интерактивная

Технология // Современные проблемы науки и образования.–2015.

[Электронный ресурс]. -Режим доступа:

http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=20247

Теоретическая часть

Квест-технология в образовании и воспитании.

Роль квест-технологий

Квест-технология в воспитательном и общеобразовательном процессе как понятие появилась относительно недавно. Надо сказать, что большую роль в этом сыграли не только детские психологи, но и появившиеся пару десятилетий назад компьютерные игры жанра quest. Попробуем рассмотреть основные аспекты, связанные с пониманием этого процесса, не с научной точки зрения, а поговорим на эту тему общечеловеческим языком, чтобы каждый смог понять, например, что такое квест-технологии в образовании и воспитании подрастающего поколения. Далее определим основные принципы взаимодействия педагога и ученика (или группы учеников), а также приведем некоторые простейшие примеры использования таких новшеств в процессах обучения и становления ребенка как личности.

Что такое квест-технология в широком смысле понимания? Само английское слово quest можно трактовать как «поиск» или даже «приключение». Чтобы заинтересовать детей образовательными дисциплинами, было предложено использовать игру, как один из методов обучения, ведь именно в процессе игры у детей появляется восприятие того или иного материала. Именно игры (в любом их проявлении) и стали той отправной точкой, которая послужила развитию такого направления в педагогике. С эволюцией компьютерной техники такие процессы стали интерактивными, что позволило привлечь к ним еще большую детскую аудиторию, ведь современные подростки частенько проводят за компьютерными играми намного больше времени, чем за выполнением домашнего задания и освоения учебного материала.

На сегодняшний день, по разным оценкам, принято различать несколько видов таких обучающих и воспитательных процессов, ведь в большинстве случаев педагог является не только учителем, преподающим определенный материал, а еще и воспитателем, так сказать, нравственным наставником. В общей классификации выделяют следующие: линейные (решение одной задачи дает возможность решать следующую); штурмовые (с помощью контрольных подсказок участник сам выбирает способ решения задачи); кольцевые (по сути, тот же линейный квест только для нескольких команд, стартующих из разных точек).

Квест – во-первых, это достижение конечной цели через поиск промежуточных решений, во-вторых, это система подсказок (правда, они встречаются не всегда, что усложняет поиск правильного решения). Кстати, нужно отметить, что отсутствие некоего путеводителя по квесту зачастую служит стимулом для творческого мышления и поиска нестандартных решений.

Структура квест-технологии. Рассмотрение ее следует применять не к отдельно взятому ученику, а, наверное, даже к целой команде, ибо на современном этапе развития человечества только совместные действия могут обеспечить наилучший результат. Итак, все сводится к следующему: постановка задачи (введение) и распределение ролей; список заданий (этапы прохождения, список вопросов и т. д.); порядок выполнения поставленной задачи (штрафы, бонусы); конечная цель (приз

Задачи и мотивация.

Теперь перейдем к тому, что принято называть мотивацией в достижении поставленной цели. Как заинтересовать ребенка или группу детей в том, чтобы они выполнили то или иное задание, решили головоломку или нашли наиболее простое решение в достижении конечного результата? Все просто. На финише должен быть приз! Это может быть хорошая оценка, поощрение или что-то еще. Конечный результат зависит от общих усилий. Если один член команды не справился, всем остальным придется начинать все заново или помогать ему. Поэтому каждый ребенок и старается изо всех сил, чтобы если не выглядеть хуже других, то, по крайней мере, вложить свой максимальный вклад в победу команды.

Основная классификация Самые простые по уровню подготовки задания для квестов – это вопросы в записках. Их зашифровывают на листиках, которые участникам необходимо найти или заработать на каждом этапе соревнования. Существует масса их разновидностей. Название следующей точки передвижения разрезано на отдельные буквы, правильно сложив которые, участники узнают, куда идти дальше. Использование ребусов и шарад. В них можно сочетать картинки, цифры, буквы, знаки препинания, которые при правильной трактовке дают подсказки о дальнейшем маршруте передвижения. Загадки в логических рядах. Используются цифровые шифровки слов Еще один интересный вариант – использование подсказок, записанных в форме зеркального отражения. Загадки можно зашифровывать с помощью картинок, каждая из которых символизирует часть названия следующего пункта следования

Чтобы участники успешно прошли все этапы соревнования и получили от этого максимальное количество удовольствия, подсказки должны быть интересными и оригинальными.

Участники могут отправиться на поиски клада, следуя по указаниям карты. Квесты и задания этого типа предполагают поиск сокровища, открывание тайников, обращение за помощью к сказочным героям.

Кейс-метод как современная образовательная технология

Сегодня, в период перехода от индустриальной к информационной культуре, отличающейся такими чертами, как интегрированный характер, гибкость, подвижность мышления, диалогичность, толерантность и теснейшая коммуникация на всех уровнях, перед образованием стоит задача – подготовить человека, соответствующего этой новой культуре.

Введение в образовательный процесс Федеральных государственных стандартов определяет и поиск новых форм и методов обучения в образовательном учреждении. Главным методом по ФГОС, направленным в первую очередь на «возбуждение интереса» у учащихся к овладению знаниями является метод проблемного обучения.

Одной из новых форм эффективных технологий обучения является проблемно-ситуативное обучение с использованием кейсов. Внедрение учебных кейсов в практику российского образования в настоящее время является весьма актуальной задачей. Организационной основой кейс-методов является активное обучение, а содержательной основой - проблемное обучение.

Кейс-технологии объединяют в себе одновременно и ролевые игры, и метод проектов, и ситуативный анализ.

Кейс-технология (кейс-метод) – это интерактивная технология обучения, на основе реальных или вымышленных ситуаций, направленная не столько на освоение знаний, сколько на формирование у учащихся новых качеств и умений. Главное её предназначение – развивать способность разрабатывать проблемы и находить их решение, учиться работать с информацией. При этом акцент делается не на получение готовых знаний, а на их выработку, на сотворчество учителя и ученика.

К методам кейс-технологий, активизирующим учебный процесс, относятся:

метод ситуационного анализа (Метод анализа конкретных ситуаций , ситуационные задачи и упражнения; кейс-стадии)

метод инцидента;

метод ситуационно-ролевых игр;

метод разбора деловой корреспонденции;

игровое проектирование;

метод дискуссии

Технология метода заключается в следующем: по определенным правилам разрабатывается модель конкретной ситуации, произошедшей в реальной жизни, и отражается тот комплекс знаний и практических навыков, которые обучающимся нужно получить; при этом преподаватель выступает в роли ведущего, генерирующего вопросы, фиксирующего ответы, поддерживающего дискуссию, т.е. в роли диспетчера процесса сотворчества.

Несомненным достоинством кейс-метода является не только получение знаний и формирование практических навыков, но и развитие системы ценностей обучающихся, профессиональных позиций, жизненных установок, своеобразного профессионального мироощущения и миропреобразования.

В кейс-методе преодолевается классический дефект традиционного обучения, связанный с «сухостью», не эмоциональностью изложения материала – эмоций, творческой конкуренции и даже борьбы в этом методе так много, что хорошо организованное обсуждение кейса напоминает театральный спектакль.

С помощью этого метода обучающиеся имеют возможность проявить и усовершенствовать аналитические и оценочные навыки, научиться работать в команде, находить наиболее рациональное решение поставленной проблемы, формировать общие компетенции. Он воздействует на профессионализацию обучающихся, способствует их взрослению. Суть обучения кейс-методом состоит в том, что каждый предлагает варианты, исходя из имеющихся у него знаний, практического опыта и интуиции.

Обычно источниками кейсов служат: общественная жизнь во всем своем многообразии выступает источником сюжета, проблемы и фактологической базы кейса; образование – определяет цели и задачи обучения и воспитания, интегрированные в кейс-метод; наука – третий источник кейса, как отражательного комплекса;

Выделенные выше источники кейсов являются базовыми, или первичными. Вместе с тем можно выделить и вторичные источники формирования кейсов.

1. Художественная и публицистическая литература, которая может подсказывать идеи, а в ряде случаев определять сюжетную канву кейсов по гуманитарным дисциплинам.

2. Использование «местного» материала, как источника формирования кейсов.

3. Добротные материалы к кейсу можно получить посредством анализа научных статей, монографий и научных отчетов, посвященных той или иной проблеме.

4. Неисчерпаемым источником материала для кейсов является Интернет с его ресурсами. Этот источник отличается значительной масштабностью, гибкостью и оперативностью.

При составлении кейсов нужно придерживаться следующих основных этапов создания кейсов:

I. Подготовительный этап – преподаватель конкретизирует дидактические цели, разрабатывает соответствующую «конкретную ситуацию» и сценарий занятий. Содержание должно отражать реальные профессиональные ситуации, а не выдуманные события и факты. Обучающимся должны быть предоставлены четкие инструкции работы над конкретной ситуацией.

II. Ознакомительный этап – происходит вовлечение обучающихся в живое обсуждение реальной ситуации, поэтому очень важно продумать наиболее эффективную форму преподнесения материала для ознакомления. Далее происходит непосредственное знакомство обучающихся с содержанием конкретной ситуации, которое может быть индивидуальным или групповым

III. Аналитический – после знакомства обучающихся с предоставленными фактами начинается их анализ в групповой работе. Этот процесс выработки решения, составляющий сущность метода, имеет временные ограничения, за соблюдением которых следит преподаватель.

IV. Итоговый – результативность данного метода увеличивается благодаря заключительной презентации результатов аналитической работы разными группами, когда обучающиеся могут узнать и сравнить несколько вариантов оптимальных решений одной проблемы.

Кейс-технология применима в преподавании любых предметов, если основные задачи, поставленные на уроке - это обучение навыкам критического мышления, принятия решений независимого характера.

Самыми удобными для использования кейс-технологии являются уроки литературы, поскольку именно на этих уроках при работе с текстом мы подводим детей к той или иной мысли.

При составлении заданий целесообразно использовать несколько уровней сложности:

– Первая степень сложности: есть практическая ситуация, есть решение. Обучающиеся определяют, подходит ли решение для данной ситуации. Возможно ли иное решение, другой ответ?

– Вторая степень сложности: есть практическая ситуация – найди её решение

Например, есть художественный текст и реальная информация о писателе, герое как личности. Сравнить, найти точки соприкосновения и различия.

– Третья степень сложности: есть практическая ситуация – определи проблему и найди пути решения.

Решить кейс предлагается учащимся после самостоятельного прочтения произведения, работы с дополнительной литературой. Решений может быть множество и все варианты имеют право на существование, доказательство и обсуждение.

При внедрении кейс- метода в свою практику, учитель должен учитывать степень и уровень обученности обучающихся в разных возрастных категориях.

Один и тот же кейс не всегда подходит для работы с обучающимися в одной параллели, но с разным уровнем мыслительной деятельности. Для слабых групп кейс приходится делать проще, например из эвристического – аналитический, для сильных - и кейс должен стать сложнее, из аналитического перерасти в исследовательский

Практически любой учитель, который захочет внедрять кейс-технологии, сможет это сделать вполне профессионально, изучив специальную литературу, имея на руках учебные ситуации.

В результате метод кейсов способствует развитию у обучающихся самостоятельного мышления, умения выслушивать и учитывать альтернативную точку зрения, аргументировано высказать свою. С помощью этого метода ученики имеют возможность проявить и усовершенствовать аналитические и оценочные навыки, научиться работать в команде, находить наиболее рациональное решение поставленной проблемы, обучающиеся учатся социальному взаимодействию.

Метод кейсов

Case-study (англ. — метод конкретных ситуаций) — метод обучения, использующий описание и разбор реальных экономических, производственных, социальных, педагогических и других ситуаций. Он представляет собой инструмент, позволяющий применить теоретические знания к решению практических задач, является одним из самых эффективных способов обучения студентов навыкам решения типичных проблем будущей профессиональной деятельности.

Кейс представляет собой конкретные жизненные ситуации, специально разрабатываемые на основе фактического материала с целью последующего разбора. Описание ситуации отражает какую-нибудь практическую проблему.

Кейсы отличаются от задач, используемых при проведении семинарских и практических занятий. Задачи имеют, как правило, одно решение и один путь, приводящий к этому решению. Кейсы имеют много решений и множество альтернативных путей, приводящих к нему.

К кейсу, разрабатываемому магистантом-практикантом, предъявляются определенные требования. Кейс должен:

• быть детально и подробно разработанным на основе реально существующей группы людей, организации (школы),

• предполагать определенную хронологию событий, временные рамки,

• быть актуальным, современным,

• иллюстрировать типичные ситуации,

• отражать не только события, но и персонажи, их действия, поступки,

• быть написанным интересно, простым и доходчивым языком,

• содержать проблему, конфликт,

• провоцировать дискуссию,

• фокусироваться на теме, вызывающей интерес,

• вызывать сопереживание главным действующим лицам,

• включать высказывания действующих лиц,

• требовать принятия решений,

• содержать необходимое и достаточное количество информации, быть максимально наглядным и детальным,

• предполагать несколько решений,

• иметь объем 1-2 страницы печатного текста.

Структура кейса

При всём многообразии видов кейсов, все они имеют типовую структуру.

Как правило, кейс включает в себя:

Ситуацию – случай, проблему, историю из реальной жизни.

Контекст ситуации - хронологический, исторический, контекст места, особенности действия или участников ситуации.

Комментарий ситуации, представленный автором.

Вопросы или задания для работы с кейсом.

Приложения.

К наиболее интересным педагогическим ситуациям исследователи относят такие:

• ситуации создания успеха и обеспечения роста достижений; самооценки; самокритики и самосозерцания;

• ситуации выдержки и проявления вежливости в отношениях, пренебрежения и неуважения других;

• ситуации выбора профессии; стимулирования к самостоятельным суждениям и оценкам; стимулирования самостоятельности в разрешении конфликта; воспитания самостоятельности принятия решений; стимулирования к самовоспитанию; стимулирования ко лжи; соперничества;

• ситуации выбора наиболее приемлемого варианта действия и др. [ ].

Решение и анализ кейса

Анализ кейсов может быть как специализированным, так и всесторонним. Специализированный анализ должен быть сосредоточен на конкретном вопросе или проблеме. Всесторонний (подробный) анализ подразумевает глубокое погружение в ключевые вопросы кейса.

Магистрантам нужно проводить решение и анализ кейса в два этапа.

Первый этап – ответить на вопросы и выполнить задания, сформулированные после описания кейса (специализированный анализ).

Второй этап – всесторонний анализ кейса.

Основное правило письменного анализа кейса заключается в том, чтобы избегать простого повторения информации из текста, информация должна быть представлена в переработанном виде. Самым важным при этом является собственный анализ представленного материала, его соответствующая интерпретация и сделанные предложения.

Ключевые вопросы при анализе ситуации: «В чем состоит проблема?», «Какие аспекты действий участников вы считаете правильными?», «Что можно было сделать лучше?», «Как можно решить эту проблему?»

Нужно проанализировать обстоятельства, сформулировать собственное понимание ситуации, оценить действия участников, определить проблему и ее суть, выработать целесообразную линию поведения.

Поскольку кейс чаще всего содержит не одну, а несколько взаимосвязанных проблем, нужно проводить его анализ с различных точек зрения.

Магистрантам нужно провести всесторонний анализ кейса, включающий в себя 8 направлений:

1. Проблемный анализ предполагает осознание сущности, специфики той или иной проблемы и путей ее разрешения. Студентам необходимо сформулировать проблему ситуации; определить характер проблемы; выявить закономерности развития проблемы, ее последствия; определить ресурсы, необходимые для разрешения проблемы; найти способы разрешения проблемы.

2. Причинно-следственный анализ основывается на причинности. Студентам необходимо определить возможные причины возникновения ситуации, а также следствия ее развертывания, т.е. установить причинно-следственные связи.

3. Прагматический (праксеологический) анализ предполагает осмысление явления или процесса с точки зрения более эффективного использования в практической жизни. Студентам нужно осмыслить объект или процесс с точки зрения его функций; определить результативность системы; выявить причины неэффективности; определить возможности, системы, неиспользованные ресурсы; выработать предложения по повышению эффективности системы, т.е. по оптимизации ситуации.

4. Аксиологический анализ предполагает анализ процесса или явления в системе ценностей. Студентам следует выявить множество оцениваемых объектов; определить критерии и системы оценивания ситуации, ее составляющих, условий, последствий, действующих лиц; провести оценивание.

5. Ситуационный анализ основывается на совокупности приемов и методов осмысления ситуации, ее структуры, определяющих ее факторов, тенденций развития и т.п.

6. Прогностический анализ предполагает прогностическую диагностику, выяснение степени соответствия анализируемого явления или процесса будущему. Он включает в себя два вида анализа. При нормативном прогностическом анализе задается будущее состояние системы и определяются способы достижения будущего. При поисковом прогностическом анализе определяется ситуация будущего. Студентам необходимо подготовить предсказания относительно вероятного, потенциального и желательного будущего ситуации.

7. Рекомендательный анализ ориентирован на выработку рекомендаций относительно поведения действующих лиц в некоторой ситуации.

8. Программно-целевой анализ представляет собой дальнейшее развитие рекомендательного анализа в аспекте выработки программы достижения определенной цели в данной ситуации. Он сосредотачивается на разработке подробной модели достижения будущего.

Приложение

Сценарий внеклассного мероприятия с применением квест-технологии

по русскому языку и литературе для 5 – 7 классов

«Музей крестьянского быта»

Цель: обобщение знаний учащихся о крестьянском быте

Задачи:

Систематизировать представление учащихся о предметах крестьянского быта;

Расширить знания по истории языка;

Развивать логическое мышление;

Развивать монологическую речь;

Развивать умение работать в команде;

Создать музей крестьянского быта;

Развивать творческие способности учащихся.

Оборудование: карточки с заданиями, карточки-подсказки, названия станций, мультимедийная презентация, предметы крестьянского быта: самовар, сундук, веретено, валенки, платок, сарафан, глиняный горшок, половик, свеча, балалайка, словари и справочная информация.

Ход мероприятия

Участники квест-игры собираются в актовом зале, где их ждет первая остановка «Загадочная», на которой ребята знакомятся в предметами крестьянского быта, зашифрованными в загадках. Эти предметы им предлагается найти и создать из них «Музей крестьянского быта».

(этот этап игры сопровождается презентацией)

Остановка «Загадочная»

Пляшу по горнице

с работою моею.

Чем больше я верчусь,

тем больше я толстею.

(Веретено)

У бабушки сейф. Он давно уж не новый,

К тому же совсем не стальной, а дубовый.

Он скромно стоит у нее в уголочке,

В нем бабушки держит халаты, носочки,

Отрезы на платья,

немножечко пряжи,

Пуховый платок

и пенсию даже.

Но только не дверца,

а крышка на нем

Тяжелая очень

с висячим замком.

(Сундук).

Огонь да вода, посередке труба.

И шипит, и кипит, в дырочку льется,

А станешь пить - жжется.

(Самовар).

Таять может, да не лед,

Не фонарь, а свет дает.

(Свеча).

Твоя бабушка повяжет,

а потом тебе расскажет,

что за головной убор.

Знает, любит с давних пор.

Даст материи кусочек,

повяжи себе ….

( Платочек).

Русская красавица стоит на поляне

в зеленой кофточке, в белом…

(Сарафане).

Не ботинки, не сапожки,

но их тоже носят ножки.

В них мы бегаем зимой

утром – в школу, днем – домой.

(Валенки).

Деревяшка, три струны

натянутых, тонких.

Вы узнать ее должны.

Поет очень звонко.

Поскорее угадай-ка.

Что же это?

(Балалайка)

В земле родился,

на кружале вертелся,

на огне пекся,

на базаре был,

людей кормил,

как упал, так пропал.

Никто не прибрал.

(Глиняный горшок).

Лежу я у вас под ногами.

Повидал сапог я много.

(Половик).

Далее участники получают первую подсказку и отправляются на поиски предмета.

Подсказка:

«Ищите предмет в том месте, название которого соответствует следующему морфемному составу:

Подсказкой вам будут служить слова: стеклянный, оловянный, деревянный. А предмет этот огня не страшится, воды не боится» (на подоконнике стоит глиняный горшочек)

Команда, которая находит этот предмет первой, забирает его и уносит в «Музей..». Рядом с предметом участники находят вторую подсказку с указанием дальнейшей остановки.

Остановка «Премудрая»

Командам предлагается соединить части пословиц.

Вся семья вместе, так и душа на месте.

Глаза без души слепы, уши без сердца глухи.

В умной беседе быть – ума прикурить, а в глупой и свой растерять.

Глупа та птица, которой свое гнездо не мило.

Смотри дерево в плодах, а человека - в делах.

Доброе братство милее богатства.

За правое дело стой смело.

Не надобен и клад, коли в семье лад.

С мастерством люди не родятся, но добытым мастерством гордятся.

Без труда не вытащишь и рыбку из пруда.

По результатам выполнения команды получают следующую

подсказку:

«Слово, называющее этот предмет этимологически родственно слову «Полотно». А чтобы найти его, оглянитесь вокруг». (на спинке стула висит платок)

Остановка «Назад в будущее»

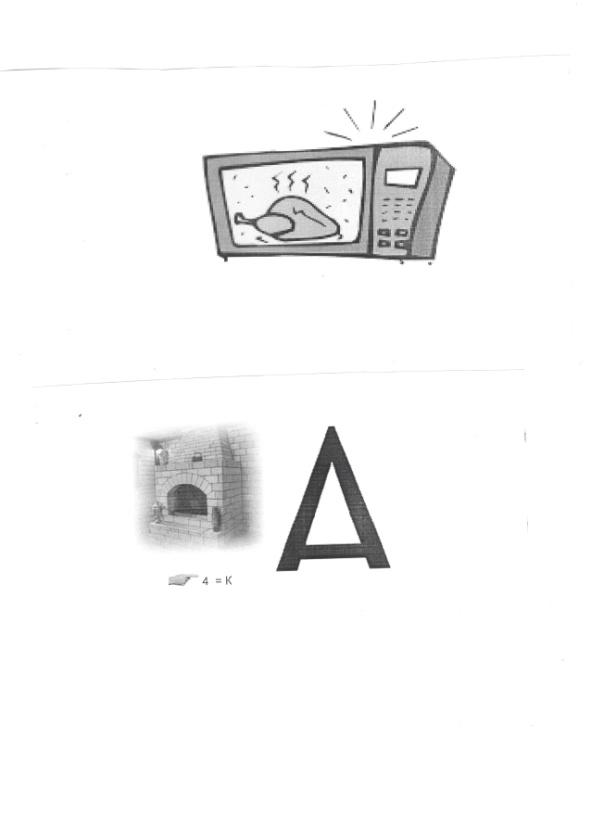

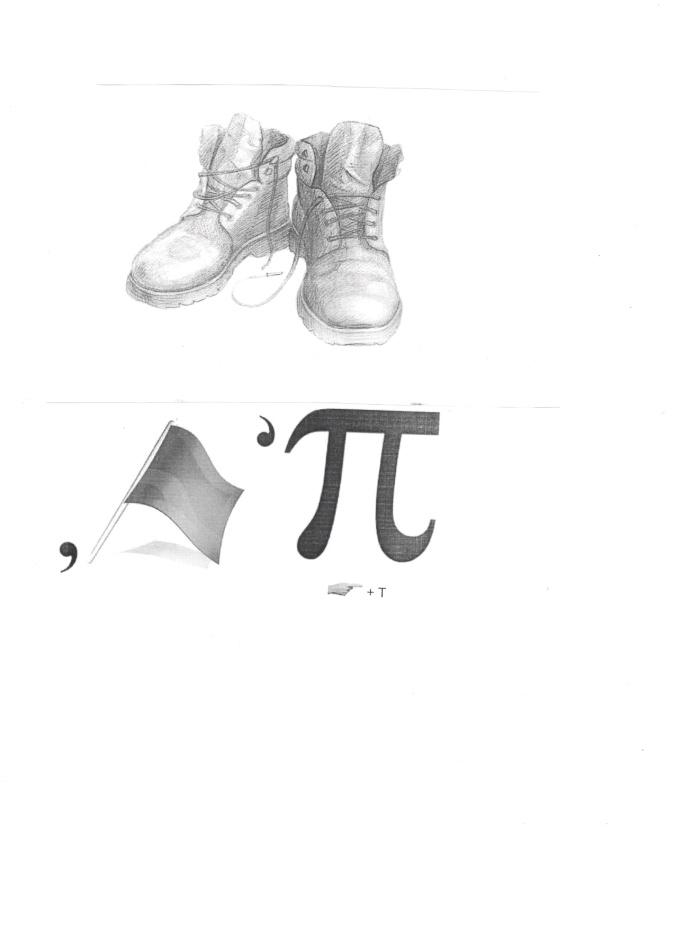

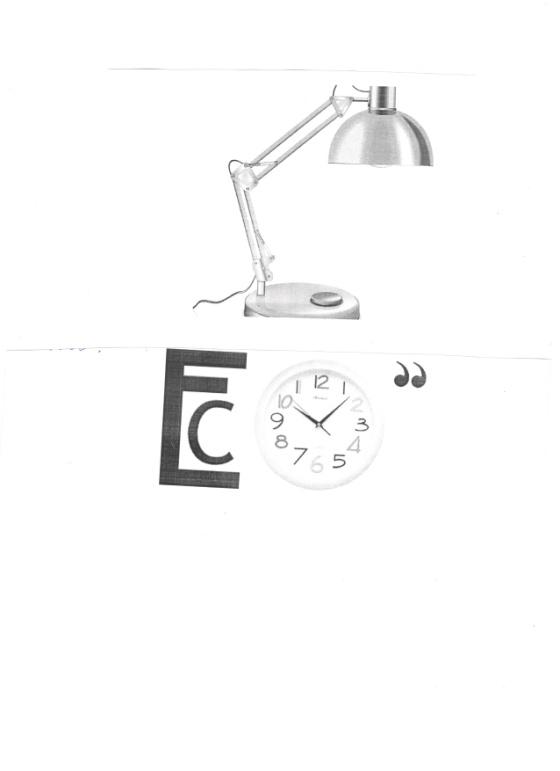

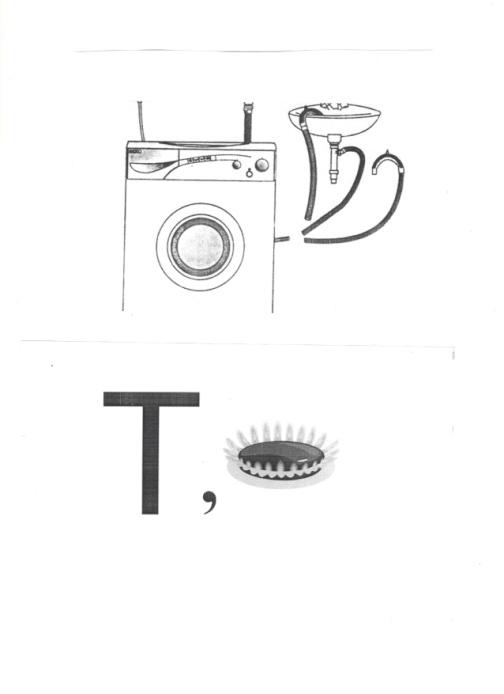

Участникам предлагается разгадать ребусы и соотнести слова, загаданные в ребусе, с современным аналогом.

Подсказка «Один из героев русской классической литературы говорил об этом предмете следующее: «Дорогой, многоуважаемый….! Приветствую твое существование, которое вот уже больше ста лет было направлено к светлым идеалам добра и справедливости; твой молчаливый призыв к плодотворной работе не ослабевал в течение ста лет…»

И следующий предмет вы найдете именно там! От этого предмета пострадала дочь царя Матвея» (в шкафу лежит веретено)

Остановка «Экипажная»

Участникам предлагается соотнести название старинных средств передвижения с их лексическим значением.

| Дровни | Крестьянские грузовые сани |

| Карета | Большой закрытый четырехколесный экипаж на рессорах |

| Возок | Древнейший санный экипаж с закрытым кузовом |

| Эгоистка | Легкая коляска на одного седока с кучером впереди |

| Розвальни | Открытая широкая повозка на полозьях, расширяющаяся от переда к заду |

| Пролетка | Легкий двухместный экипаж с рессорами и поднимающимся верхом |

Подсказка: Посмотрите на картину и найдите предмет по описанию: он используется как ёмкость для хранения предметов обихода, драгоценностей и других ценных вещей. (Сундук)

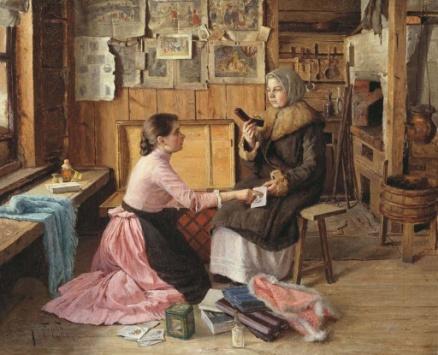

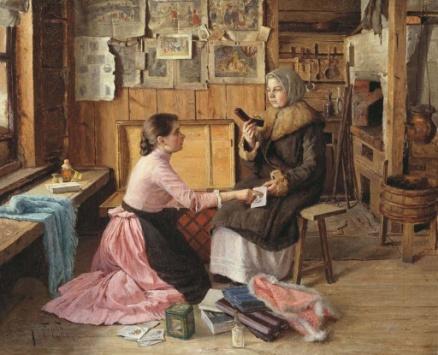

Батюков Исаак «Разговор у сундука»

Остановка «Литературная»

Участникам предлагается прочитать отрывки из программных произведений, в которых говорится о жизни крестьян, и указать название и автора этого произведения.

| 1.Дверь тихонько отворилась,

И царевна очутилась

В светлой горнице; кругом

Лавки, крытые ковром,

Под святыми стол дубовый,

Печь с лежанкой изразцовой. | 2.Дом царевна обошла,

Всё порядком убрала,

Засветила богу свечку,

Затопила жарко печку,

На полати взобралась |

| 3.Старик ловил неводом рыбу,

Старуха пряла свою пряжу.

| 4.«Дурачина ты, простофиля!

Не умел ты взять выкупа с рыбки!

Хоть бы взял ты с нее корыто,

Наше-то совсем раскололось». |

| 5.Он видит, как поле отец удобряет, Как в рыхлую землю бросает зерно, Как поле потом зеленеть начинает, Как колос растет, наливает зерно: Готовую жатву подрежут серпами, В снопы перевяжут, на ригу свезут, Просушат, колотят-колотят цепами, На мельнице смелют и хлеб испекут. Отведает свежего хлебца ребенок И в поле охотней бежит за отцом.

| 6.Они подвигались, без малейшего усилия бросая вокруг себя косы, широкими полукругами обнажая перед собою поляны, окашивая, подбивая округ пней и кустов и без малейшего напряжения вздыхая, каждый по-своему, но в общем выражая одно, делая по наитию нечто единое, совершенно цельное, необыкновенно прекраснее. И прекрасны совершенно особой, чисто русской красотой были те чувства, что рассказывали они своими вздохами и полусловами вместе с откликающейся далью, глубиной леса. |

| 7.Ночью он слез с печи. Бабка спала, сидя на лавке. За окнами воздух был синий, густой, страшный. В чистом небе над осокорями стояла луна, убранная, как невеста, розовыми венцами. Филька запахнул тулупчик, выскочил на улицу и побежал к мельнице.

| 9.Деду не спалось. Он сидел у печки и чинил рваную рыболовную сеть. Потом поставил самовар - от него окна в избе сразу запотели и звезды из огненных точек превратились в мутные шары. Во дворе лаял Мурзик. Он прыгал в темноту, ляскал зубами и отскакивал - воевал с непроглядной октябрьской ночью. Заяц спал в сенях и изредка во сне громко стучал задней лапой по гнилой половице. |

| 8.Наутро дед надел чистые онучи и новые лапти, взял посох и кусок хлеба и побрел в город. Ваня нес зайца сзади.

| 10.Жарко топится печка. За окнами метель. Сумерки. Старуха раскатывает тесто. Дочка сидит перед огнем. Возле нее на полу несколько корзинок. Она перебирает корзинки. Сначала берет в руки маленькую, потом побольше, потом самую большую. |

| 11.В избе и на всем дворе оставался хозяином один Никита, пяти лет от роду. Уходя, мать ему наказывала, чтобы Никита не сжег двора, чтобы он собрал яйца от кур, которые они снесли по закутам и под плетнями, чтобы чужой петух не приходил во двор и не бил своего петуха и чтобы он ел в обед молоко с хлебом на столе, а к вечеру мать вернется и тогда покормит его горячим ужином | 12.- Ну, нет так нет,- солдат говорит. Тут он приметил под лавкой топор. - Коли нет ничего иного, можно сварить кашу и из топора.

|

| 13.В некотором царстве, в некотором государстве жили - были старик и старуха, и было у них три сына. Младшего звали Иванушка. Жили они - не ленились, с утра до ночи трудились: пашню пахали да хлеб засевали. | 15.Это просто были крестьянские ребятишки из соседних деревень, которые стерегли табун. В жаркую летнюю пору лошадей выгоняют у нас на ночь кормиться в поле: днем мухи и оводы не дали бы им покоя. Выгонять перед вечером и пригонять на утренней заре табун — большой праздник для крестьянских мальчиков. Сидя без шапок и в старых полушубках на самых бойких клячонках, мчатся они с веселым гиканьем и криком, болтая руками и ногами, высоко подпрыгивают, звонко хохочут. |

| 14.Егоровна от имени его пригласила попа и весь причет церковный на похоронный обед

| 16.Одеждой своей он щеголять не мог: вся она состояла из простой замашной рубахи да из заплатанных портов. |

| 17.Я пробрался тайком в кладовку, вынул из ларя калач и принес его Саньке, под рубахой.

| 18.Тетя Феня оттеснила меня в сени, втолкнула в пристроенную к сеням кладовку. Там была налажена постель из половиков и старого седла в головах — на случай, если днем кого-то сморит жара и ему захочется отдохнуть в холодке. |

Подсказка: Это слово имеет тюркские корни. Вполне вероятно, что оно происходит от слова "бала" (ребенок, дитё). На тюркское происхождение указывает фонетическая примета тюркских заимствований: повтор слогов - башмак, батрак, балда, таракан, баклажан, балаган, балагур, баламут, багатур.

Этот предмет является одним из символов русского народа.

(балалайка)

Остановка «Хоровая»

Участникам квеста предлагается сжатый пересказ русских народных песен, в которых рассказывается о крестьянском быте. Игроки должны угадать название произведения.

| 1.Песня о сенях новых, кленовых, по которым не придётся девушке походить, так как отец очень строг...

| 6.Про продавцов, у которых много разных тканей. К ним подошёл парень и купил своей девушке ситец, ленту алую и поясок. |

| 2.Мечты о том, как распашу пашню, посею лён, прилетит воробей поклевать лён, а я его поймаю. | 7.О лютой стуже, когда замерзал даже конь. А герою надо было быстрее ехать домой. |

| 3.Метёт метель, а по улице идёт красивая девушка.

| 8.О девушке, которая мечтает выйти погулять, сорвать ягодку и полюбить молодца. |

| 4.О звуке, который рождает много дум. | 9.О бескрайних просторах, где умирал ямщик. |

| 5.О красивом дереве, из веток которого делают дудочку и балалаечку. | 10.О любви двух деревьев, которой не суждено сбыться.

|

| 11. Про красивые красные ягодки, созревшие в саду. |

|

Подсказка:

| 1.К | Е | Р | О | С | И | Н |

|

|

| 2.В | О | Д | А |

|

|

|

| 3.В | Е | Д | Р | О |

|

|

| 4.Б | О | Ч | К | А |

|

|

|

|

| 5.Ч | А | Ш | К | А |

Вопросы:

Прозрачная горючая маслянистая смесь (керосин)

Это самое распространенное в природе вещество, которое можно встретить в природе в трех состояниях: в жидком, газообразном и в твердом. (вода)

Старая русская мера жидкостей, равная 1/40 бочки (12 литров) (ведро)

Сосуд цилиндрической или другой формы, который можно перекатывать (в отличие от кадки) с одного места на другое и ставить на торцы без дополнительных опор, предназначенный для транспортировки и хранения жидких и других веществ.(бочка)

Сосуд небольшого объёма (прибл. 200 мл), имеющий форму полусферы (с возможными вариациями), к которой опционально присоединена кольцевидная «ручка» для держания. (чашка)

Разгадав все слова по горизонтали, участники определяют ключевое слово по вертикали (свеча)

Остановка «Историческая»

Многие русские выражение, которые мы сейчас часто используем в обиходе имеют очень древнее происхождение, и такое древнее, что многие забыли от чего оно пошло. Сегодня вам нужно будет установить это.

Задание: Необходимо соотнести выражение с его изначальным происхождением.

Основной верхней мужской одеждой был кафтан. Шили его длинным, почти до щиколоток. Некоторые виды кафтанов снабжали высоким стоячим воротником-козырём. Он не позволял опустить голову, отчего осанка человека становилась гордой.

«ХОДИТ КОЗЫРЕМ»

Представители высшей русской знати, бояре, носили особый вид кафтана-ферязь. Её отличительной особенностью были длинные, почти до самой земли рукава. Иной раз, чтобы рукава не мешали, их завязывали на спине узлом, а для рук делали особые прорези.

«РАБОТАТЬ СПУСТЯ РУКАВА»

В древности поясу приписывались магические свойства. Бытовало мнение, что он оберегает человека от нечистой силы. Считалось зазорным ходить без пояса.

«РАСПОЯСАЛСЯ»

Знатный боярин не снимал шапки ни за столом, ни даже в присутствии царя. По шапке всегда можно было догадаться о происхождении человека.

«По Сеньке и шапка»

Волосы мужчинам стричь не запрещалось. Крестьяне делали это довольно интересным способом. На голову надевали глиняный горшок, и все волосы, вылезавшие из-под него, состригали. Причёска называлась…

«ПОД ГОРШОК»

В Средние века на Красной площади вблизи храма Василия Блаженного находилась первая в Москве парикмахерская. Сюда приходили горожане для стрижки волос. Место это постоянно было устлано волосами, среди которых копошилось немало вшей.

«ВШИВЫЙ РЫНОК»

Головным убором замужней женщины служила небольшая шапочка – кика. Она полностью скрывала волосы, которые для женщины считалось неприличным показывать посторонним. Если же такое случалось, то про неё говорили…

«ОПРОСТОВОЛОСИЛАСЬ»

Подсказка

Участникам предлагается просмотреть фрагмент из мультфильма «Зима в Простоквашино» (Диалог Шарика и Матроскина о валенках)

Остановка «Костюмерная»

Издавна на Руси ценились женщины дородные. Именно эти качества должен был подчеркнуть средневековый женский костюм. Русская красавица, желая хорошо выглядеть, надевала на себя много разной одежды.

Задание: показать элементы одежды.

B XVII в. В моду вошёл сарафан, который женщины надевали поверх рубахи. В Средние века по внешнему виду легко можно было отличить замужнюю женщину от незамужней. Девушки носили на голове венец, украшенный вышивкой и жемчугом. Венец оставлял волосы, заплетённые в косу, открытыми. Головным убором замужней женщины служила небольшая шапочка-кика. Она полностью скрывала волосы.

Подсказка:

Участникам предлагается вопрос: «Во что нарядилась героиня произведения

А.С. Пушкина Лиза Муромская, чтобы отправиться на встречу с Алексеем Берестовым?» и фрагмент текста повести:

«Ах, Настя! Знаешь ли что? Наряжусь я крестьянкою!

— И в самом деле; наденьте толстую рубашку, ……., да и ступайте смело в Тугилово; ручаюсь вам, что Берестов уж вас не прозевает.» Необходимо ответить на вопрос и отгадать пропущенное слово. (Сарафан)

Остановка «Трапезная»

Крестьянин ел то, что добывал собственным трудом. Его повседневный стол не отличался большим разнообразием. Черный хлеб, щи, каша да квас – вот, пожалуй, и все разносолы.

1. Как в наше время называется напиток, который наши предки именовали «кислыми щами»?

(Квас)

2. Какой овощ на Руси до появления картофеля считался «вторым хлебом»?

(Репа. В древности она занимала в питании крестьян важнейшее место)

3.Слово «суп» появилось в России в эпоху Петра I. А как первоначально называли жидкие блюда на Руси? (Хлебово, варево, похлёбка, уха)

4.Каких супов в России употребляется больше: холодных или горячих?

(Горячих, объясняется это нашим холодным климатом)

5.Какой продукт, согласно русской пословице, является всему головой?

(Хлеб. Хлеб всему голова)

6.Кашу из какой крупы на Руси называли чёрной кашей?

(Из гречки)

7.Почему в старину фруктовые и ягодные варенья варили, используя не сахар, а мёд?

(В России сахар получил распространение только в 16-м веке. В богатых домах стал появляться сахар-леденец. Простой народ вместо дорогого сахара пользовался дешёвым мёдом.)

Подсказка: Название этого предмета образовано способом сложения, это еще один символ крестьянского быта. (Самовар)

Остановка «Музейная»

Участники собираются в актовом зале, где уже находятся найденные ими предметы крестьянского быта. Игроков ждет последнее испытание: они должны составить экскурсию, используя данные экспонаты.

Победителей и проигравших в квесте нет, потому что чаепитие заканчивается чаепитием с баранками у самовара в созданном «Музее крестьянского быта».