СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Материалы для изучения романа М. А. Булгакова "Собачье сердце"

Материалы для изучения романа М. А. Булгакова "Собачье сердце". Содержит анализ и методические материалы, которые помогут в подготовке уроков. Приведена система уроков.

Просмотр содержимого документа

«Материалы для изучения романа М. А. Булгакова "Собачье сердце"»

Анализ «Собачье сердце» Булгаков

Краткий анализ

Год написания – повесть написана в 1925 году.

История создания – произведение создаётся быстро – за три месяца, расходится в самиздате, однако опубликовано на родине только в 1986 году в период перестройки.

Тема – неприятие насильственного вмешательства в историю, политических изменений в обществе, тема человеческой натуры, её природы.

Композиция – кольцевая композиция, основанная на образе главного героя.

Жанр – социально-философская сатирическая повесть.

Направление – сатира, фантастика (как способ подачи художественного текста).

История создания

Произведение Булгакова было написано в 1925 году. Всего за три месяца на свет родилось гениальное произведение, которое обрело впоследствии легендарное будущее и всенародную славу.

Оно готовилось к изданию в журнале “Недра”. Прочитав текст, главный редактор, естественно, отказался печатать такую, откровенно враждебную к существующему политическому строю, книгу. В 1926 году на квартире у автора был совершён обыск и рукопись “Собачьего сердца” была изъята. В первоначальном варианте книга называлась “Собачье счастье. Чудовищная история”, позже она получила современное название, которое связывают со строками из книги А. В. Лайферта.

Сама идея фабулы, по мнению исследователей творчества Михаила Булгакова, заимствована автором у писателя-фантаста Г. Уэлсса. Булгаковский сюжет становится едва ли не прикрытой пародией на правительственные круги и их политику. Писатель дважды выступал с чтением своей повести, впервые – на литературном собрании “Никитинские субботники”. После очередного выступления зал был в восторге, за исключением нескольких писателей-коммунистов. При жизни автора его произведение не публиковалось, во многом из-за опального содержания, но была и другая причина. “Собачье сердце” впервые было опубликовано за рубежом, это автоматически “приговаривало” текст к гонениям на родине. Поэтому только в 1986 году, спустя 60 лет, оно появилось на страницах журнала “Звезда”. Несмотря на немилость, Булгаков надеялся опубликовать текст при жизни, его переписывали, копировали, передавали друзья и знакомые писателя, восхищаясь смелостью и оригинальностью образов.

Тема

Писатель поднимает проблему идеологии и политики большевизма, необразованности тех, кто добрался до власти, невозможности насильного изменения порядка в истории. Результаты революции плачевны, она, как и операция профессора Преображенского, привела к совсем неожиданным последствиям, вскрыла самые страшные болезни общества.

Тема человеческой природы, натуры, характеров также затронута автором. Он даёт полупрозрачный намёк на то, что человек чувствует себя слишком всесильным, но не в состоянии контролировать плоды своей деятельности.

Кратко о проблематике произведения: насильственное изменение общественного строя и уклада неминуемо приведёт к плачевным результатам, “эксперимент” будет неудачным.

Идея повести Булгакова достаточна прозрачна: любое искусственное вмешательство в природу, общество, историю, политику, и другие сферы – не приведёт к позитивным изменениям. Автор придерживается здорового консерватизма.

Основная мысль повести гласит следующее: необразованному, незрелому “народу” типа “Шариковых” нельзя давать власть, они морально незрелы, такой эксперимент обернётся катастрофой для общества и истории. Слишком узким будет вывод о художественных целях автора с позиции государственного строя и политики 20-30 годов, поэтому обе идеи имеют право на жизнь.

Смысл названия произведения в том, что не у всех людей, от рождения нормальные, духовно “здоровые” сердца. Есть на земле люди, которые живут жизнью Шарикова, у них собачьи (плохие, злые) сердца от рождения.

Композиция

Повесть имеет кольцевую композицию, что можно проследить, следуя за содержанием произведения.

Повесть начинается с описания собаки, которая вскоре становится человеком; заканчивается тем, с чего началось: Шариков прооперирован и снова обретает облик довольного животного.

Особенностью композиции являются дневниковые записи Борменталя о результатах эксперимента, о перерождении пациента, о его достижениях и деградации. Таким образом, история “жизни” Шарикова документально зафиксирована помощником профессора. Ярким ключевым моментом композиции является знакомство Шарикова со Швондером, который оказывает решающее влияние на формирование личности новоиспечённого гражданина.

В центре рассказа два главных героя: профессор Преображенский и Полиграф Шариков, именно они имеют сюжетообразующую роль. В завязке произведения интересен приём автора, когда жизнь показывается глазами пса Шарика, его “собачьи” размышления о погоде, о людях и собственной жизни – отражение того немногого, что нужно для спокойного существования. Кульминацией повествования является перерождение Полиграфа, его моральное и духовное разложение, наивысшим проявлением которого стал замысел убийства профессора. В развязке – Борметаль и Филипп Филиппович возвращают подопытного в его первоначальный вид, чем исправляют свою ошибку. Этот момент очень символичен, так как определяет то, чему учит повесть: некоторые вещи можно исправить, если признать свою ошибку.

Характеристика героев «Собачьего сердца»| Профессор Преображенский | Будучи человеком культурным и независимым профессор открыто высказывается против Советской власти. Его стойким убеждением и позицией является уверенность в том, что противостоять разрухе нужно не насильственным принуждением, а культурой. В ходе эксперимента над бродячим псом профессор терпит поражение, но все же пытается привить ему элементарные культурные и нравственные навыки. Преображенский признает, что «новый человек» вышел абсолютно никудышным. Учёный, величина мирового значения. При этом он успешный врач. Но его заслуги не мешают новой власти пугать профессора уплотнением, прописывать Шарикова и угрожать арестом. У профессора неподходящее происхождение – его отец кафедральный протоиерей. Преображенский вспыльчивый, но добрый. Он приютил на кафедре Борменталя, когда тот был полуголодным студентом. Он благородный человек, не собирается бросать коллегу в случае катастрофы. |

| Доктор Борменталь | В “Собачьем сердце” герой Иван Арнольдович Борменталь – молодой и талантливый ассистент профессора. Крайне порядочный и воспитанный человек. Некогда профессор помог обездоленному студенту. Когда Шариков написал кляузу на профессора, его ученик выказал стойкость духа и твердость характера. Борменталь обратил творение профессора обратно в собаку. сын судебного следователя из Вильно. Он – первый ученик школы Преображенского, любящий своего учителя и преданный ему. |

| Полиграф Полиграфович Шариков | Материалом для научной деятельности стал заурядный, но колоритный представитель тридцатых годов минувшего столетия. Пьющий человек без определенной работы, многократно преступавший закон. Он имеет вздорный характер. Как и основная масса обывателей, он мечтает выбиться в люди, но обучаться чему-либо он не желает. Плохое Шариков впитывает как губка. Страсть к убийству животных иллюстрирует готовность поступить так и со всяким человеком, если это потребуется. Ничего не остаётся от Шарика, кроме ненависти к кошкам, любви к кухне. Его портрет описан подробно сначала Борменталем в дневнике: это человек маленького роста с маленькой головой. Впоследствии читатель узнаёт, что внешность у героя несимпатичная, волосы жёсткие, лоб низкий, лицо небритое. Пиджак и полосатые штаны у него рваные и грязные, ядовито-небесный галстух и лаковые штиблеты с белыми гетрами довершают костюм. Шариков одет в соответствии с собственными понятиями о шике. Как и Клим Чугункин, чей гипофиз был ему пересажен, Шариков профессионально играет на балалайке. От Клима же досталась ему любовь к водке. Имя и отчество Шариков выбирает согласно календарю, фамилию принимает «наследственную». Основная черта характера Шарикова – наглость и неблагодарность. Он ведёт себя, как дикарь, а о нормальном поведении говорит: «Мучаете сами себя, как при царском режиме». Шариков получает «пролетарское воспитание» от Швондера. Борменталь называет Шарикова человеком с собачьим сердцем, но Преображенский поправляет его: у Шарикова как раз человеческое сердце, но самого плохого из возможных человека. Шариков даже делает карьеру в собственном понимании: поступает на должность заведующего подотделом очистки г. Москвы от бродячих животных и собирается расписаться с машинисткой. |

| Пес Шарик | От имени бродячего пса Шарика, которого подобрал на улице профессор Преображенский, ведется рассказ в начале повести и в конце. Шарик благодарный, ласковый, но хитрый пес, познавший на улице голод и лишения. Над этой собакой Филипп Филиппович Преображенский и провел эксперимент по “омоложению”, пересадив ему гипофиз и семенники умершего в пьяной драке Клима Чугункина. в результате произошло не омоложение, а полное очеловечивание пса, который превратился в мерзкого Полиграфа Полиграфовича Шарикова. Представляется как вполне разумное, рассуждающее существо. Он даже острит: «Ошейник – всё равно, что портфель». Но Шарик – то самое существо, в сознании которого появляется безумная мысль подняться «из грязи в князи»: «Я барский пёс, интеллигентное существо». Впрочем, он почти не грешит против истины. В отличие от Шарикова, он благодарен Преображенскому. А профессор твёрдой рукой оперирует, безжалостно убивает Шарика, а убив, жалеет: «Жаль пса, ласковый был, но хитрый». |

| Клим Чугункин | Люмпен-пролетарий двадцати пяти лет. У Чугункина нет постоянного места работы, но есть стойкая тяга к употреблению спиртных напитков. В повести появляется не как живой человек, а уже покойником. Из его тела после кончины профессор Преображенский извлек гипофиз и семенники, чтобы пересадить их собаке. В результате этого эксперимента на свет появился Полиграф Полиграфович Шариков. |

| Швондер | Швондер – явный пример представителя нового общества, который полностью разделяет взгляды действующей власти. Он занимает должность председателя домового комитета. Его образ, одежда и поведение четко отражают и характеризуют описываемый исторический период. Сюда же можно причислить список «жилтоварищей», Пеструхина и Жаровкина — сослуживцев Швондера, члены домкома. |

| Зинаида Прокофьевна Бунина | Молодая девушка, служанка в доме профессора Преображенского, которая помогает ему по хозяйству. Или «социал-прислужница», как называет ее Шариков. Зинаида Прокофьевна добросовестно выполняет свою работу и откровенно боится Шарикова. |

| Дарья Петровна Иванова | Кухарка профессора Преображенского. Шариков «любит» ее собачьей преданностью. Но только за то, что она кормит его колбасой по просьбе профессора. Все, что его заботит – это «собачья радость» – теплый дом и еда. |

Описание автором двух врачей является автобиографичным штрихом, где писатель видит себя и коллег-врачей. Весь перечень персонажей соответствует духу времени. Герои повести иллюстрируют парадоксальность происходящего вокруг.

Жанр

Жанр “Собачье сердце” принято обозначать как повесть. По сути оно является социальной или политической сатирой. Переплетение острой сатиры с философскими размышлениями о будущем после революции даёт право называть произведение социально-философской сатирической повестью с элементами фантастики.

Жанровые особенностиСатирическая повесть «Собачье сердце» соединяет разнообразные жанровые элементы. Сюжет повести напоминает фантастическую приключенческую литературу в традициях Г. Уэллса. Подзаголовок повести «Чудовищная история» свидетельствует о пародийной окраске фантастического сюжета.

Научно-приключенческий жанр – это внешний покров для сатирического подтекста и актуальной метафоры.

Повесть близка к антиутопиям благодаря своей социальной сатире. Это предупреждение о последствиях исторического эксперимента, который необходимо прекратить, вернуть всё на круги своя.

ПроблематикаСамая важная проблема повести социальная: это осмысление событий революции, давшей возможность править миром шариковым и швондерам. Другая проблема – осознание границ человеческих возможностей. Преображенский, возомнив себя богом (ему буквально поклоняются домашние), идёт против природы, превращая собаку в человека. Осознав, что Спинозу «любая баба может родить когда угодно», Преображенский раскаивается в своём эксперименте, что спасает ему жизнь. Он понимает ошибочность евгеники – науки по улучшению человеческой породы.

Поднимается проблема опасности вторжения в человеческую природу и социальные процессы.

Сюжет и композицияНаучно-фантастический сюжет описывает, как профессор Филипп Филиппович Преображенский решается на эксперимент по пересадке собаке гипофиза и яичников «полупролетария» Клима Чугункина. В результате этого эксперимента появился чудовищный Полиграф Полиграфович Шариков, воплощение и квинтэссенция победившего класса пролетариата. Существование Шарикова доставило множество проблем домашним Филиппа Филипповича, и, в конце концов, поставило под угрозу нормальную жизнь и свободу профессора. Тогда Преображенский решился на обратный эксперимент, пересадив Шарикову гипофиз собаки.

Финал у повести открытый: на этот раз Преображенский смог доказать новым пролетарским властям свою непричастность к «убийству» Полиграфа Полиграфовича, но долго ли продлится его уже далеко не спокойная жизнь?

Повесть состоит из 9 частей и эпилога. Первая часть написана от имени пса Шарика, страдающего суровой петербуржской зимой от холода и раны на обваренном боку. Во второй части пёс становится наблюдателем всего, что происходит в квартире Преображенского: приёма больных в «похабной квартирке», противостояния профессора новому домоуправлению во главе со Швондером, бесстрашного признания Филиппа Филипповича в том, что он не любит пролетариата. Для пса Преображенский превращается в подобие божества.

Третья часть повествует об обычной жизни Филиппа Филипповича: завтраке, разговорах о политике и разрухе. Эта часть полифонична, в ней звучат голоса и профессора, и «тяпнутого» (ассистент Борменталь с очки зрения тяпнувшего его Шарика), и самого Шарика, рассуждающего о своём счастливом билете и о Преображенском как о маге-кудеснике из собачьей сказки.

В четвёртой части Шарик знакомится с остальными обитателями дома: кухаркой Дарьей и прислугой Зиной с которыми мужчины обращаются очень галантно, а Шарик мысленно называет Зину Зинкой, а с Дарьей Петровной ссорится, она обзывает его беспризорным карманником и грозится кочергой. В середине четвёртой части повествование Шарика обрывается, потому что он подвергается операции.

Операция описана подробно, Филипп Филиппович страшен, он называется разбойником, подобен убийце, который режет, вырывает, разрушает. В конце операции он сравнивается с сытым вампиром. Это точка зрения автора, она – продолжение мыслей Шарика.

Пятая, центральная и кульминационная глава представляет собой дневник доктора Борменталя. Он начинается в строго научном стиле, который постепенно переходит в разговорный, с эмоционально окрашенными словами. Заканчивается история болезни выводом Борменталя о том, что «перед нами новый организм, и наблюдать его нужно сначала».

Следующие главы 6-9 – это история короткой жизни Шарикова. Он познаёт мир, разрушая его и проживая вероятную судьбу убитого Клима Чугункина. Уже в 7 главе у профессора возникает мысль решиться на новую операцию. Поведение Шарикова становится невыносимым: хулиганство, пьянство, кража, приставание к женщинам. Последней каплей стал донос Швондера со слов Шарикова на всех обитателей квартиры.

Эпилог, описывающий события через 10 дней после драки Борменталя с Шариковым, показывает Шарикова, почти превратившегося в собаку снова. Следующий эпизод – рассуждения пса Шарика в марте (прошло около 2 месяцев) о том, как ему повезло.

Метафорический подтекстУ профессора говорящая фамилия. Он преображает собаку в «нового человека». Это случается между 23 декабря и 7 января, между католическим и православным Рождеством. Получается, что преображение происходит в какой-то временной пустоте между одной и той же датой в разных стилях. Полиграф (многопишущий) – воплощение дьявола, «растиражированный» человек.

Квартира на Пречистенке (от определения Богоматери) из 7 комнат (7 дней творения). Она – воплощение божественного порядка среди окружающего хаоса и разрухи. В окно квартиры из темноты (хаоса) смотрит звезда, наблюдая за чудовищным преображением. Профессор называется божеством и жрецом. Он священнодействует.

Стилистические особенностиПовесть полна афоризмов, высказанных разными героями: «Не читайте до обеда советских газет», «Разруха не в клозетах, а в головах», «Никого драть нельзя! На человека или животное можно действовать только внушением» (Преображенский), «Не в калошах счастье», «Да и что такое воля? Так, дым, мираж, фикция, бред этих злосчастных демократов...» (Шарик), «Документ – самая важная вещь на свете» (Швондер), «Я не господин, господа все в Париже» (Шариков).

Для профессора Преображенского существуют определённые символы нормальной жизни, сами по себе эту жизнь не обеспечивающие, но о ней свидетельствующие: калошная стойка в парадном, ковры на лестнице, паровое отопление, электричество.

Общество 20-х гг. характеризуется в повести с помощью иронии, пародии, гротеска.

Профессор Преображенский: характеристика и образ героя

Один из основных действующих персонажей, находящийся в центре повествования — профессор Преображенский, известный ученый с мировым именем, уважаемый в обществе человек, придерживающийся демократических взглядов. Он занимается вопросами омолаживания человеческого организма посредством пересадки органов животных, и стремится оказать помощь людям, при этом, не нанося им никакого вреда. Профессор изображен как солидный и уверенный в себе человек, имеющий определенный вес в обществе и привыкший жить в роскоши и достатке (у него большой дом с прислугой, среди его клиентов бывшие дворяне и представители высшего революционного руководства). Являясь культурным человеком и обладая независимым и критическим складом ума, Преображенский открыто выступает против Советской власти, называя пришедших к власти большевиков «пустобрехами» и «бездельниками», он твердо уверен, что бороться с разрухой нужно не террором и насилием, а культурой, и считает что единственный способ общения с живыми существами это ласка.

Проведя эксперимент над бродячим псом Шариком и превратив его в человека, и даже попытавшись привить ему элементарные культурные и нравственные навыки, профессор Преображенский претерпевает полнейшее фиаско. Он признает что его «новый человек» получился совсем никудышным, не подается воспитанию и учится только плохому (главный вывод Шарикова после проработки советской пропагандисткой литературы — нужно все делить, причем делая это методом грабежа и насилия). Ученый понимает, что нельзя вмешиваться в законы природы, потому что такие эксперименты ни к чему хорошему не приводят.Профессор Филипп Филиппыч Преображенский, являющийся гениальным доктором и выдающимся ученым, один из центральных персонажей фантастической повести Михаила Булгакова «Собачье сердце». Светило с мировым именем и талантливый ученый-экспериментатор задумывает пересадить бродячей собаке Шарику гипофиз и семенники человека, и блестяще воплощает задуманное в жизнь. Что из этого получилось читатель узнает в повествовании, в котором профессор Преображенский играет ключевую роль создателя, а затем и воспитателя появившегося в результате эксперимента Полиграфа Полиграфыча Шарикова.

Характеристика героя

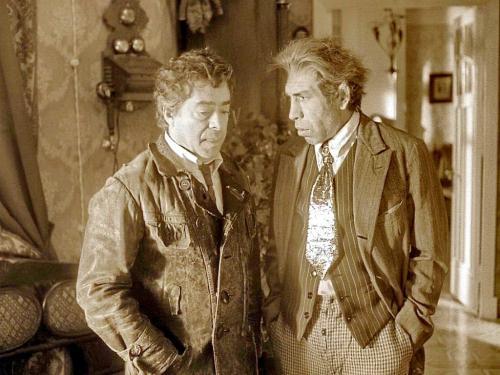

(Евгений Евстигнеев в роли профессора Преображенского, х/ф "Собачье сердце", СССР 1988, фильм снят в цвете сепия)

Действие повести разворачивается в Москве в 1924 году после того как к власти в стране пришли большевики во главе с Лениным. Выдающийся медицинский гений живет в огромной семикомнатной квартире в центре столицы и занимается исследованиями в сфере омоложения человеческого организма. Это довольно пожилой человек 60-ти лет с французской остроконечной бородкой и пышными закрученными усами, насквозь пропитанными запахом табака и больницы. Благодаря своему уму, талантливым рукам и трудолюбию, он достиг высокого положения в дореволюционном обществе и был довольно состоятельным и уважаемым человеком. По всей видимости он получил хорошее образование, является носителем высокой культуры. Считает пришедших к власти большевиков временным явлением и поддерживает «старый порядок», ведь при нем ему очень даже неплохо жилось. Бедой пролетариев он считает отсутствие элементарной культуры, разрухе только тогда настанет конец, когда им будут привиты хотя бы элементарные правила воспитания и культуры.

Профессор живет одиноко и уединенно, занимается исключительно работой и исследовательской деятельностью. Его единственный друг и коллега - молодой помощник доктор Борменталь, который очень предан своему учителю и становится настоящей поддержкой и опорой профессору в его нелегкой борьбе с зарвавшимся Шариковым.

(Пес в роли Шарика. Редкая фотография со съёмок фильма "Собачье сердце" в 1988 году)

Профессор приводит в дом бродячую собаку Шарика и пересадив ему гипофиз и семенники погибшего в пьяной драке дебошира и вора-рецедивиста Клима Чугункина получает в итоге жуткого грубияна, нахала и нарушителя порядка Полиграфа Полиграфыча Шарикова. Противник насилия, здравомыслящий и опытный профессор пытается перевоспитать творение своих рук, привить ему разумное, доброе и вечное, но терпит полное фиаско. Дело доходит до угроз с применением оружия и конфликт между Преображенским и Шарковым, являющийся полным его антиподом, достигает апогея. Тогда Преображенский понимает какой ошибкой было его бездумное вмешательство в природу и вместе с доктором Борменталем проводит операцию по превращению Шарикова обратно в собаку.

Образ героя в произведении

Профессор Преображенский в повести Булгакова является воплощением уходящей дореволюционной эпохи и её культуры. Выдающийся русский ученый, который привык к уважению и почету в прошлой жизни, он еще не сталкивался с властью большевиков и не знает их отношения к бывшим. Сам того не желая, он своими руками создает типичного представителя новой власти, который сразу же начинает сживать ученого со света. В этом и была глубокая и страшная ошибка русской интеллигенции, которая по неведению помогла укрепить большевикам свою власть, а потом они же и стали главными инициаторами их уничтожения.

Осознав свою роковую ошибку, профессор пытается все исправить и это на первый взгляд ему удается. Однако конец повести совсем не оптимистичен, ведь в стране живут миллионы людей, в которых пока еще дремлет Шариков, но когда он проснется и выйдет наружу, то наделает еще немало бед.

Молодой помощник профессора доктор Борменталь, очень порядочный и преданный своему учителю человек (профессор в свое время принял участие в судьбе нищего и голодного студента и тот ему отвечает преданностью и благодарностью). Когда Шариков дошел до предела, написав донос на профессора и украв пистолет, хотел пустить его в ход, именно Борменталь проявил твердость духа и жесткость характера, приняв решение превратить его обратно в собаку, в то время когда профессор еще колеблется.

Описывая с положительной стороны этих двух врачей, старого и молодого, подчеркивая их благородство и чувство собственного достоинства, Булгаков видит в их описании себя и своих родственников-врачей, которые бы во многих ситуациях поступили бы точно также.

(Пёс Шарик)

Абсолютными противоположностями этим двум положительным героям выступают люди нового времени: сам бывший пес Шарик, ставший Полиграф Полиграфовичем Шариковым, председатель домового комитета Швондер и другие «жилтоварищи».

Швондер: характеристика и образ героя

Швондер представляет собой типичный образчик члена нового общества, целиком и полностью поддерживающего Советскую власть. Ненавидя профессора как классового врага революции и задумав получить часть жилплощади профессора, он использует для этого Шарикова, рассказывая ему о правах на квартиру, делая ему документы и подталкивая его к написанию доноса на Преображенского. Сам, являясь человеком недалеким и необразованным, Швондер пасует и тушуется в разговорах с профессором, и от этого ненавидит его еще сильнее и прикладывает все усилия, чтобы насолить ему как можно больше.

В повести Михаила Булгакова «Собачье сердце» Швондер далеко не главный герой, однако, роль его заметна и отчасти именно он становится причиной развязки и возвращения Шарикова к его «природному» облику.

Вместе с тем сам автор в образе этого пролетария постарался объединить черты множества «общественных лиц», полагавших именно себя в то время вершителями судеб человеческих и ненавидящих все, что выходит за рамки их пролетарского мировоззрения.

Характеристика героя

(Роман Карцев в роли председателя домкома Швондера в кругу "общественных лиц", х/ф "Собачье сердце", СССР 1988)

Внешность, черты характера и все, что помогло бы читателю составить представление о Швондере, как о человеке, автор набрасывает схематически. Он не видит за ним человека, но скорее один из элементов нарождающейся социалистической системы, стремящейся как можно тщательнее и основательнее разрушить прежний порядок. А если для этого потребуется уничтожить кого-то, то… так тому и быть.

(Швондер и профессор Преображенский)

Когда Шарикову потребовалось внедриться в общество, Швондер оказался для него тем самым проводником, без которого сделать это было бы крайне затруднительно. Председатель домкома самым важным полагает документ. Он так прямо и говорит Преображенскому, а несогласие профессора воспринимает, как оскорбление. Швондер преклоняется перед новой властью, свято верит в то, что заменило прежних богов, - нормативы и документы. Он агрессивен и не склонен к рассуждениям. Очевидная нелепость заполненного удостоверения, которое выдано Шарикову, от председателя ускользает, хотя Филипп Филиппович убежден в обратном – для него подобные «документы» сущая чушь.

Суть переворота в науке, сделанного Преображенским, для пролетария не имеет ровно никакого значения. То, что вчерашняя дворняга стала человеком, не воспринимается как чудо. Шариков – это единица общества. Поэтому Швондера он волнует с сугубо практической точки зрения. Новому жильцу нужна регистрация в квартире, а эта самая жилплощадь волнует председателя куда как больше любых научных открытий. В определенном смысле противостояние между Швондером и Преображенским и есть важнейшая направляющая сюжета повести и суть социального конфликта, раскрываемого писателем.

Образ героя в произведении

Председатель домкома готов на все. Чтобы навредить профессору и его коллеге, ведь перед ним маячит такая заманчивая цель – жилплощадь, которой несознательный социальный элемент в лице Преображенского не желает поделиться с честными гражданами. Действия Швондера могут показаться очень глупыми или же хитрыми. Какими они являлись в действительности, автор предлагает читателю решить самостоятельно.

Свою роль руководителя жилищного товарищества Швондер несет с гордостью, и намерен исполнять в точности так, как предписано нормативными документами. Нежелание профессора войти в положение трудящихся воспринимается резко негативно, ведь это идет в разрез с тем, что нужно жилищному товариществу.

(Швондер и Шариков)

Как только на сцене появляется Шариков в своей человеческой ипостаси, председатель тут же внушает ему мысль о необходимости бороться не просто за прописку в профессорской квартире, но и на часть ее. А чтобы подопечный как можно скорее проникся «правильной» пролетарской философией, ему выдается полезная литература. И дело пошло, вскоре бывший пес занимает некую руководящую должность. Когда же Преображенский возвращает все на круги своя, Швондер является с милицией, ведь он полагает Шарикова убитым. В его глазах это отличный шанс завладеть квартирой, упускать который не следует.

Булгаков нарисовал образ беспринципного, жестокого, лишенного моральных и духовных ценностей человека. Настоящий «винтик» молодого пролетарского общества, идеального исполнителя для зарождающейся советской власти.

Шариков: характеристика и образ героя

Шариков, донором, для которого стал яркий среднестатистический представитель советских тридцатых годов прошлого века, алкоголик без определенной работы, трижды судимый люмпен-пролетариат Клим Чугункин, двадцати пяти лет отроду, отличается вздорным и наглым характером. Как и все простые обыватели, он хочет выбиться в люди, вот только учиться чему либо или прикладывать для этого какие-либо усилия он не хочет. Ему по душе быть невежественным разгильдяем, драться, материться, плеваться на пол и постоянно нарываться на скандалы. Однако, не учась ничему хорошему, плохое он впитывает как губка: быстро учится писать доносы, находит работу себе по «душе» - убивать кошек, извечных врагов собачьего рода. Причем показывая насколько безжалостно он расправляется с бездомными котами, автор дает понять, что точно также Шариков поступит и с любым человеком, ставшим между ним и его целью.

Постепенно нарастающая агрессия, наглость и безнаказанность Шарикова, специально показана автором, для того чтобы читатель понял насколько эта зарождающаяся в 20-х годах прошлого века «шариковщина», как новое социальное явление послереволюционного времени, страшна и опасна. Такие Шариковы, встречающиеся в советском обществе сплошь и рядом, особенно стоящие у власти, представляют настоящую угрозу для общества, особенно для интеллигентных, умных и культурных людей, которых они люто ненавидят и пытаются их всячески уничтожать. Что впрочем и произошло в дальнейшем, когда во время сталинских репрессий был уничтожен цвет российской интеллигенции и военной элиты, как это и предсказывал Булгаков.

Полиграф Полиграфович Шариков - однозначно отрицательный персонаж повести Михаила Булгакова «Собачье сердце», объединяющей вместе сразу три жанра: фантастика, сатира и антиутопия.

Раньше он был обычной бездомной собакой Шариком, но после смелого эксперимента, проведенного талантливым хирургом профессором Преображенским и его помощником доктором Борменталем, он становится человеком. Придумав себе новое имя и даже обзаведясь паспортом, Шариков начинает новую жизнь и раздувает пожар классовой борьбы со своим создателем, претендуя на его жилплощадь и всячески «качая» свои права.

(Собака Шарик в доме Преображенского)

Полиграф Полиграфович – необычное и уникальное существо, появившееся в результате пересадки гипофиза и семенных желез от человеческого донора к собаке. Случайным донором стал балалаечник, вор-рецедивист и тунеядец Клим Чугункин. Накануне операции его убивают ножом в сердце в пьяной драке и профессор, проводящий исследования в сфере омоложения человеческого организма, пользуется его органами в научных целях. Однако пересадка гипофиза не дает эффекта омоложения, а приводит к очеловечиванию бывшей собаки и её превращению в Шарикова всего за несколько недель.

(Владимир Толоконников в роли Полиграфа Полиграфовича Шарикова, х/ф "Собачье сердце", СССР 1988)

Внешность нового «человека» получилась довольно неприятная и можно сказать отталкивающая: невысокий рост, жесткие и растущие как кусты на выкорчеванном поле волосы, лицо почти полностью покрытое пухом, низкий лоб, густые брови. От бывшего Шарика, который был самым обычным дворовым псом, потрепанным жизнью и людьми, готовым на все ради вкусно пахнущего кусочка колбасы, но с верным и добрым собачьим сердцем, у нового Шарикова остается только врожденная ненависть к кошкам, что и повлияло на его выбор будущей профессии – заведующий отделом очистки города Москвы от бродячих животных (от котов в том числе). Зато наследственность Клима Чугункина проявилась в полной мере: тут тебе и безудержное пьянство, и наглость, и хамство, вопиющая дикость и аморальность, и наконец точный и верный «нюх» на классового врага, которым оказался его создатель профессор Преображенский.

Шариков всем нагло заявляет что он простой труженик и пролетариат, борется за свои права и требует к себе уважительного отношения. Он придумывает себе имя, решает получить паспорт, чтобы окончательно узаконить в обществе свою личность, устраивается на роботу ловцом бродячих кошек и даже решает жениться. Став как он думает полноценным членом общества, он считает себя вправе тиранить своих классовых врагов Борменталя и Преображенского, нагло претендует на часть жилплощади, чтобы устроить свою личную жизнь, с помощью Швондера стряпает на профессора лживый донос и угрожает ему револьвером. Выдающийся хирург и светило с мировым именем, потерпев полное фиаско в своем эксперименте и неудачу в воспитании получившегося человекоподобного монстра Шарикова, идет на осознанное преступление – усыпляет его и с помощью очередной операции превращает обратно в собаку.

Образ героя в произведении

Образ Шарикова был создан Булгаковым как реакция на происходящие в то время (20-30-е годы XX века) события, приход к власти большевиков и его отношение к пролетариату как к строителям новой жизни. Впечатляющий образ Шарикова дает читателям понятное описание очень опасного социального явления, которое зародилась в послереволюционной России. Очень часто такие страшные люди как Шариков получали власть в свои руки, что приводило к ужасающим последствиям, разрухе и уничтожению всего самого лучшего, что создавалось веками.

То что нормальные интеллигентные люди (такие, как Борменталь и Преображенский) считали дикостью и аморальностью, в обществе того времени считалась нормой: жить за чужой счет, доносить на всех и вся, относиться с презрением к умным и интеллигентным людям и т.д. Не зря же «редкостную мразь» Шарикова профессор все же пытается переделать и воспитать, тогда же как новая власть принимает его таким какой он есть, всячески поддерживает и считает полноценным членом общества. То есть для них он вполне нормальный человек, совсем невыпадающий за рамки обычного поведения.

В повести Преображенский, понявший свою ошибку вмешательства в дела природы, успевает все исправить и уничтожить свое страшное творение. Однако в жизни все намного сложнее и запутаннее, невозможно сделать общество лучше и чище с помощью революционных насильственных методов, такая попытка заранее обречена на провал, и это доказывает сама история.

Библейские мотивы в повести М.А. Булгакова «Собачье сердце»

Введение

Повысить качество восприятия классики -

повысить нравственное здоровье людей.

Д.С. Лихачев

Происходящие в России социально-экономические и социально-культурные процессы способствуют формированию у молодого поколения прагматического взгляда на мир, что влечёт за собой утрату созданных веками нравственно-этических понятий, отражённых в русской классической литературе. В этой ситуации становится ведущей тенденция обращения к внутритекстовым связям произведения, в поэтике которых значительную роль играют библейские мотивы.

Работ по данной проблеме, изданных за первую половину 19 века, немного. Это можно объяснить тем, что в этот период духовная и светская литература в России во многом воспринималась как единая культура. Известно также, что материалы, посвящённые религиозной проблематике, долгое время занимали маргинальное положение. Лишь с конца 80-х годов 20-го столетия в России начинают выходить журналы, сборники научных трудов и монографий, посвящённых теме «Библия и светская культура».

Становятся актуальными работы М.М. Дунаева, Ю.М. Лотмана, В.С. Непомнящего, Б.В. Соколова и других исследователей, где содержится анализ произведений с библейскими мотивами. Тем не менее комплексное исследование рассматриваемой проблемы не получило достаточного освещения в отечественной литературе.

Остаются открытыми вопросы, касающиеся понимания авторского мировоззрения, постижения внутреннего смысла художественных образов. Традиционно устоявшийся пассивный тип общения с книгой как источником информации; возрастающий интерес читателей к библейским сюжетам и вольная их интерпретация в кинематографе и литературе определили выбор моего исследования.

Библия давно стала источником вдохновения для писателей. Она дает неисчерпаемые образцы сюжетов, символов. Причина этого заключается в ее высоких моральных ценностях. Поэтому мы решили провести исследовательскую работу, основанную на творчестве М.А. Булгакова. Целью данной работы стало изучение и интерпретация библейских мотивов в повести «Собачье сердце» как отражение гуманистических глубин христианского учения.

Объект исследования: сатирическая повесть М.А. Булгакова «Собачье сердце».

Предмет исследования: библейские истории и сюжеты в повести.

Научная новизна нашего исследования библейских мотивов в литературных произведениях заключается в том, что на уроках литературы важную роль играет нравственное воспитание школьников, а произведения, имеющие в основе библейские мотивы и сюжеты, существенно помогают справиться с этой достаточно важной задачей.

Практическая значимость исследования: произведён сопоставительный анализ библейских текстов и текста повести, который можно использовать в практике преподавания литературы.

В основу исследования положена гипотеза: обращение к текстуальному анализу при изучении произведений с библейскими мотивами может стать основой для повышения уровня постижения литературных текстов, воспитания качеств квалифицированного читателя, развития творческой самостоятельности учеников.

Исходя из гипотезы, мы формулируем следующие задачи исследования:

Изучить научную литературу по проблеме «Библейские мотивы в художественной литературе» и определить категориальный аппарат исследования.

Определить основные темы в повести, связанные с библейскими мотивами.

Изучить степень переосмысления основных положений христианской морали.

Изучить художественные образы повести, имеющие в Библии символическое значение.

Выявить, насколько актуально для современного читателя чтение литературы с библейскими сюжетами.

Провести эксперимент текстуального анализа, учитывающего особенности поэтики повести, с целью развития интерпретационных умений у школьников.

Разработать справочные материалы по изучению повести.

Методы исследования:

изучение научной литературы по теме: «Библейские мотивы в повести М.А. Булгакова «Собачье сердце»;

описательно-логический (сопоставление фактов Библии и встречающихся в языке художественных произведений);

сопоставительный (позволяет установить изменение значений слов и библейской лексики);

эмпирические методы (наблюдение, анкетирование);

прогностические (проектирование);

экспериментальные (констатирующий, обучающий эксперимент);

беседа;

интервьюирование;

социологические методы;

математические методы.

Практическое исследование проводилось на контингенте из 50 представителей МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» г. Ханты-Мансийска, обучающихся 9 классов. В ходе эксперимента в качестве метода исследования был использован опрос в форме анкетирования, который позволил выявить интерес к чтению литературы с библейскими сюжетами детей.

Результаты проведённого исследования позволили разработать алгоритм анализа художественного произведения с использованием таких приёмов, как комментирование библейского мотива, наблюдение над языковой стороной, привлечение текстовых параллелей. Школьный пресс-центр организовал просмотр фильмов по повести «Собачье сердце» и по роману «Мастер и Маргарита», распространил листовки, буклеты среди родителей: «Чтение с увлечением», «10 способов взять книгу в руки».

По окончании эксперимента были получены следующие результаты:

увеличилось количество респондентов, проявивших интерес к произведениям с библейскими мотивами (56%)

увеличилось количество обучающихся, владеющих эффективными методами анализа художественного произведения (60%);

удовлетворённость экспериментом текстуального анализа, учитывающего особенности поэтики повести, с целью развития интерпретационных умений у школьников (100%)

Данные анализа позволили сделать вывод о том, что сформулированные нами положения гипотезы в процессе эксперимента подтвердились.

ГЛАВА

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТОВ ПИСАТЕЛЕЙ С БИБЛЕЙСКИМИ МОТИВАМИ

Духовные искания русских писателей

Многие поколения людей размышляли о Библии, соизмеряли с ней свои мысли и поступки. Книга книг всегда являлась ключом, помогающим человеку раскрывать смысл жизни и тайны мироздания. Библия позволяет более полно интерпретировать многие мотивы, сюжеты и образы мировой литературы и культуры. Слова выдающегося русского философа Н.А. Бердяева о том, что вся русская литература «ранена христианством», лишь подтверждают необходимость изучения библейских мотивов.

Библейские сюжеты, наряду с сюжетами античной мифологии, составляют фундамент европейской культуры, они легли в основу огромного числа произведений от Нового времени до наших дней, по ним написаны романы, поэмы, оперы, балеты, созданы живописные полотна. Библия оказалась той великой неисчерпаемой книгой, которая содержит все вопросы, тревожащие человечество, и ответы на них, и потому остается актуальной во все времена, ее страницы волнуют людей и сегодня. Чаще библейские сюжеты входят в художественные произведения в своем оригинальном виде, либо в виде некой скрытой идеи. В других случаях библейский сюжет является лишь интересным мотивом, допускающим толкования и интерпретации, авторская фантазия дополняет его, вносит в историю недостающие в первоисточнике детали, которые помогают ярче и полнее раскрыть характеры библейских героев.

Русская литература особенно богата христианскими мотивами, без них она немыслима, в ней они прослеживаются яснее, чем в литературе других народов. Библейские мотивы отчетливо выделяются в творчестве многих русских писателей: Гоголя, Пушкина, Достоевского, Толстого, Лескова, Тургенева, Чехова, Андреева, Куприна, Бунина, Булгакова и других.

1.2 Основные мотивы творчества М.А. Булгакова

Литературный мотив – это "смысловой устойчивый элемент художественного текста, который повторяется в пределах ряда произведений". Мотивом может быть пронизано и отдельное произведение; может быть и так, что какой-то мотив, являющийся структуро- и смыслообразующим для одного из произведений конкретного автора, практически не встречается в других его же произведениях. Термин "мотив" был перенесен в литературоведение из музыки, где он обозначает группу из нескольких нот, ритмически оформленную. Содержание самого мотива, например, смерть героя, встреча, сон - не говорит о его значимости. Масштаб мотива зависит от его роли в фабуле. Соответственно выделяют основные и второстепенные мотивы. Мотив означает не столько неразложимый далее элемент содержания, сколько некий исходный для творчества момент, совокупность идей и чувств автора, выражение индивидуального духа.

В прозе М.А. Булгакова легко найти богатую систему повторяющихся мотивов. Именно система мотивов образует цельную основу и выражает концептуальное единство созданной автором картины мира, без анализа которого трудно понять многие проблемы и аспекты творчества.

Мотивная структура булгаковских произведений занимает исключительно важное место в творчестве автора, ибо она выявляется и наблюдается "как единый смыслообразующий принцип, начиная с самой ранней прозы до последнего, итогового романа "Мастер и Маргарита". Основные мотивы творчества Булгакова проявляются уже в самых первых его произведениях и затем присутствуют и развиваются в последующем творчестве.

Б. Гаспаров, анализируя мотивную структуру произведений Булгакова, утверждал, что "некоторый мотив, возникнув в творчестве писателя, повторяется впоследствии много раз, но в каждом новом случае выступая в новом варианте, новых формах и новых сочетаниях с различными другими мотивами. В качестве мотива при этом может быть представлен любое смысловое "пятно", любой феномен будь то событие, предмет, черта характера, какое-любо произнесенное слово, цвет, звук, элемент пейзажа и т.д."

Мотивы творений Булгакова разнообразны и соответствуют его внутреннему мироощущению. Мотивы добра, истины, веры, зла, власти, порядка, покоя, наказания, страха, света, болезни, театральности, биографичности, памяти прошлого, присутствия потусторонних сил и другие в той или иной мере характерны для большинства книг автора. Эти мотивы чаще всего являются основными.

С самых ранних произведений вошли в творчество писателя гоголевские мотивы. Они прослеживаются в рассказе "Похождения Чичикова", инсценировке "Мертвых душ", киносценарии "Ревизор", а также во многих произведениях, сюжетно не связанных с гоголевским творчеством.

Гоголь был для Булгакова писателем современным и злободневным. Общие мотивы прослеживаются и выделяются, например, в булгаковской повести "Записки на манжетах" и произведениях Гоголя "Нос" и "Записки сумасшедшего": это мотивы внезапных появлений и исчезновений, мотив взаимоотношений со властью и другие. Общие сатирические мотивы связывают ранние сатирические повести Булгакова "Дьяволиада", "Роковые яйца" и "Собачье сердце" с гоголевскими "Вием" и "Шинелью" [6. с. 248].

Пушкинские мотивы также прослеживаются в булгаковском творчестве. Так, например, пушкинский мотив вьюги, метели как символа стихии прослеживается в романе "Белая гвардия". Мотив бури является основным в пьесе "Александр Пушкин".

В "Белой гвардии" получает активное развитие и тема статуи, памятника. Продолжая мотивы пушкинского "Медного всадника", писатель показал, что существующая в данный момент культурная ситуация, которую гарантирует покровитель Города, взирающий на него сверху с крестом в руках, в действительности очень неустойчива , потому что статуя "черного человека" - всего лишь хорошо замаскированный идол. Здесь мы встречаем мотив "оборотничества" памятника в романе, который усилен еще и тем фактом, что, что "три чернейших тени", которые пережидают комендантский час у памятника, переговариваются, по определению автора, "волчьими голосами". Оборотничество в том, что вскоре эти "волки" примут на некоторое время человеческий облик, и предстанут бандитами.

Изменение облика главного героя в повести "Собачье сердце" тоже связано с мотивом оборотничества. Мотив волка-оборотня у Булгакова есть и в других произведениях, например в "Батуме".

В булгаковской повести "Роковые яйца" Е.А. Яблоков усматривает следующие мотивы:

1) фамилия "Рокк" вводит античную идею неотвратимости судьбы, рока;

2) подмена куриных яиц змеиными означает традиционное представление о близости петуха и змеи;

3) наполеоновские ассоциации связаны с тем, что змеи идут на Москву теми же дорогами, которыми шли французы в 1812 г. Судьба Москвы соотнесена в повести "Роковые яйца" не только с "наполеоновским мифом", но прежде всего, как считает автор монографии, с "мифом змееборческим в его житийных, былинных и сказочных вариациях". Мифопоэтические пародийные мотивы Е.А. Яблоков прослеживает в финальных главах повести, где битва со змеями обретает значение последнего и решительного боя – Армагеддона, причем от змей Москву спасает только "неслыханный, никем из старожилов никогда еще не отмеченный мороз";

4) "мотив кинематографа", который распространяется на всю художественную реальность повести. Москва в повести оказывается освещенной тем же "страстным кинематографическим" светом, что и "змеиное царство" в оранжерее, ибо события в "Роковых яйцах" разворачиваются по законам "дьявольского кинематографа".

Мотив "декапитации" (т.е. отделения головы от туловища) реализован в "Мастере и Маргарите" и "Дьяволиаде". Наряду с мотивом "декапитации" важен для писателя мотив головы изуродованной, деформированной, окровавленной ("Красная корона", "Собачье сердце", "Китайская история"). Мотив "потерянной головы" и мотив "черепа-чаши" также присущи произведениям писателя.

Мотив Антихриста и связанный с ним мотив дьявольской насмешки над человеческой историей, фиксируемый в "Дьяволиаде", станет у Булгакова сквозным, предсказывая московскую дьяволиаду романа "Мастер и Маргарита"

Особое место занимают в творчестве Булгакова библейские мотивы, так как творчество Булгакова в значительной степени основано на осмыслении и переосмыслении евангельских и библейских идей и сюжетов. М.А. Булгаков – сын профессора Киевской Духовной академии. Его семья была насквозь интеллигентной и набожной. Родители Михаила жили на спуске к Подолу против Андреевской церкви. Практически каждое воскресение и по христианским праздникам они бывали в ней. Поэтому М. Булгакову были с детства знакомы христианские догмы и евангельские истории.

При всем сюжетном и жанровом разнообразии булгаковского наследия можно говорить о нем как о "некоем едином метатексте, организованном прежде всего мотивно. Если на сюжетном уровне произведения Булгакова существуют традиционно как романы, повести, рассказы, пьесы, то на мотивном они складываются в целостное единство".

Таким образом, можно сделать вывод о богатстве и смысловой насыщенности системы мотивов в творчестве М.А. Булгакова.

ГЛАВА.

ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ БИЛЕЙСКИХ МОТИВОВ В ПОВЕСТИ «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»

Повесть «Собачье сердце» принадлежит к числу произведений, посвященных Москве, описывающих сложное, противоречивое послереволюционное время. И вместе с тем в ней затронуты вечные, глобальные темы и вопросы, актуальные для человечества независимо от пространственно-временных координат. М. А. Булгаков использовал при создании повести множество литературных аллюзий и реминисценций (начало явно перекликается с поэмой А. Блока. «Двенадцать», манера излишней детализации - традиция Гоголя), но особую весомость и значимость повествованию придают библейские мотивы, переводящие его в философский план, подчеркивающие глобальность и общечеловеческий смысл поднимаемых проблем.

Одним из таких мотивов, прослеживающимся не только в «Собачьем сердце», но и в других произведениях Булгакова (например, «Мастер и Маргарита»), является построение системы персонажей по принципу учитель - ученик - предатель (провокатор). Действительно, профессор Преображенский - учитель, главные черты которого - мудрость, интеллигентность, глубокое понимание происходящего в сочетании с определенным научным фанатизмом.

Профессор Преображенский и его библейский прообраз

Кто же такой профессор Преображенский? Филипп Филиппович Преображенский — гениальный ученый и врач, занимающееся проблемами омоложения и улучшения человеческой породы. Этот немолодой уже человек, всю жизнь посвятивший науке, берет на себя и играет (до определенной степени) роль Бога — превращает безродного пса Шарика в гражданина Шарикова, чтобы проверить свою гипотезу относительно омоложения. Очень опытный хирург, имеет большое количество состоятельных и влиятельных пациентов; материально прекрасно обеспеченный специалист; гурман; любитель и знаток оперы; гуманный человек.

Именно как Бога воспринимает Преображенского погибающий от голода Шарик. Недаром в портрете ученого, данного через восприятие пса, главную роль играют слова «жрец», «маг», «чародей». Однако мы видим, что эти характеристики всегда преподносятся в сниженном, ироническом контексте — Булгаков очень сомневается в возможностях Преображенского (чья фамилия и местонахождение дома — на Пречистенке — относят нас к библейской легенде о сотворении человека) быть Богом: «- Хи-хи! Вы маг и чародей, профессор, — сконфуженно вымолвил он. — Снимайте штаны, голубчик, — скомандовал Филипп Филиппыч и поднялся».

В таком же «пародийно-евангельском» ключе описана сцена «преображения» Шарика. Булгаков всячески подчеркивает, что это не священнодействие, а «циничная операция», цель которой — омоложение человека путем пересадки половых желез: «Филипп Филиппович залез в глубину и в несколько поворотов вырвал из тела Шарика его семенные железы с какими-то обрывками. Борменталь, совершенно мокрый от усердия и волнения, бросился к стеклянной банке и извлёк из неё другие, мокрые, обвисшие семенные железы».

Образ профессора, таким образом, неоднозначен. Филипп Филиппович — сложная и противоречивая натура. Вдобавок ко всему, Преображенский вынужден жить в переломную эпоху — он, дитя дворянской России, существует в России советской, не понимая и не принимая ее порядков.

По своим убеждениям Филипп Филиппович — гуманист, считающий, что на любое существо, человека или животное, можно воздействовать только лаской. Насилие, а тем более, террор не приведет ни к каким результатам, только, возможно, к ответному террору: «Террором ничего поделать нельзя с животным, на какой бы ступени развития оно ни стояло».

По представлениям Филиппа Филипповича, существование человека, личное и общественное, должно опираться на нерушимый постулат — уважения к личности, к ее внутреннему достоинству. Именно этот «священный закон» безжалостно попирается в советской России, и этого Преображенский категорически не принимает. По его мнению, приоритет интересов государства перед интересами личности ведет к разрушению этого же государства и людей, живущих в нем. А неуважение к человеку профессор видит везде и, прежде всего, в собственном доме.

Кроме того, Преображенский глубоко убежден, что каждый должен заниматься своим делом. А в противном случае — неминуема катастрофа: «…когда он вылупит из себя всякие галлюцинации и займется чисткой сараев — прямым своим делом, — разруха исчезнет сама собой. Двум богам служить нельзя!»

Однако и этому «гению в теории» свойственно ошибаться «на практике». Булгаков показывает, что претензии безусловно талантливого профессора на роль творца смехотворны. Операция, произведенная профессором над Шариком, дала поразительные результаты — никто не ожидал, что собака превратиться в человека и что этот человек не будет поддаваться никакому воздействию.

Каждый день Филипп Филиппович с ужасом наблюдал, во что превращается его «детище» — смесь пса Шарика и пьяницы Клима Чугункина. И все больше Преображенский убеждался, что гены пролетариата губительны и что его «гомункул» социально опасен, несет угрозу, прежде всего, самому профессору: «…старый осел Преображенский нарвался на этой операции как третьекурсник».

Булгаков подчеркивает, что этот умный и образованный человек должен был понять и объективно оценить свои возможности. Не сумев сделать это, Преображенский подверг опасности себя и своих близких.

С помощью этой мысли писатель вновь отсылает нас к тем событиям, что недавно произошли за окном пречистенской квартиры профессора, — к революции 1917 года, «идейным центром» которой также были интеллигенты, решившие из шариков сделать шариковых. И не предусмотревшие разрушительных последствий своих «экспериментов».

Профессор Преображенский в состоянии признать, что ошибся, что взял на себя непосильную роль: «Вот, доктор, что получается, когда исследователь вместо того, чтобы идти параллельно и ощупью с природой, форсирует вопрос и приподнимает завесу». И что, в сущности, его «гениальное открытие» «стоит ровно один ломаный грош». Больше того, герой решается уничтожить «результат своего эксперимента» — вновь превратить Шарикова в собаку. Способны ли это сделать идейные вдохновители революции?

Безусловно, за фабулой повести скрывается глубокий подтекст. «Собачье сердце» — это не только и не столько повесть о научном эксперименте в лаборатории, сколько горький рассказ о «революционном эксперименте» в масштабах страны. По мнению Булгакова, после событий 1917 года шариковы самым противоестественным образом превратились в «хозяев жизни». Но «благородное» место не добавило им «благородного» происхождения — этим людям не хватает знаний, воспитания, элементарной человеческой культуры для того, чтобы выполнять возложенную на них роль. Шариков вновь превратился в безобидного Шарика, но возможен ли «обратный» эксперимент в масштабах страны? Этот вопрос писатель оставляет открытым.

Образ Преображенского дан практически целиком в религиозном освещении: от собственно фамилии до характеристик, которые дают ему другие действующие лица, в основном Шарик и Борменталь («творец», божество», «жрец» и т. д.). С почти сакральной фамилией «Преображенский» связана еще одна характерная деталь: детство и юность Шарика проходят у Преображенской заставы, там же умирает Чугункин (пивная «Стоп-Сигнал», как написано в дневнике доктора Борменталя); эта деталь по принципу алогизма подчеркивает абсурдность идеи создания «нового человека», превращения собаки в человека, «преображения».

2.2 Доктор Борменталь как переосмысление Булгаковым библейского образа ученика Иисуса Христа

В системе персонажей доктор Борменталь — ученик, искренне преданный учителю и вместе с тем никогда до конца его не понимающий (эти качества характерны для всех булгаковских «учеников» — вспомним Левия Матвея и Ивана Бездомного из романа «Мастер и Маргарита»). Борменталь, подобно Левию Матвею, пытается вести записи, фиксирует на бумаге происходящее, но Булгаков подчеркивает неспособность доктора глубоко и объективно осмыслить реальность, доверяет ему повествование лишь на время и при этом постоянно вводит травестирующие детали (например: «Профессор Преображенский, вы — творец! (Клякса)» — фраза из дневника), вследствие чего у читателя создается впечатление, что ученик — ненадежный рассказчик. Ученик остается преданным идее до конца и сам доводит ее до последней точки (решается на обратную операцию), но при всей своей стойкости и упорстве он всегда духовно слабее учителя именно тем, что пытается бороться с агрессивными проявлениями внешнего мира, в то время как учитель пассивен и верен своим убеждениям в силе добра и невозможности насилия. («Ласка единственный способ, который возможен в обращении с живым существом,» — говорит Преображенский.)

2.3 Образы Шарикова и Швондера в библейской традиции и трактовке

Булгакова

В повести есть и предатель, и провокатор: Шариков и Швондер соответственно, причем Шариков — в прямом смысле детище Преображенского, детище научное, результат опыта и в определенном смысле ученик, ведь профессор некоторое время пытается воспитывать и учить Шарикова. Мотив предательства учителя неблагодарным учеником усиливает впечатление трагизма от самого факта предательства из-за переклички с известной ситуацией из Библии. События, происходящие в квартире Преображенского, попытка бегства Шарика в первый день, его потеря сознания и пробуждение напоминают легенду о воскрешении Лазаря. Библейским является и мотив потопа, хотя он и переведен Булгаковым в комедийный план: неумение Шарикова обращаться с водопроводными кранами приводит действительно к катастрофе, к «великому потопу», от которого страдает прекрасная квартира профессора.

Тот факт, что Шариков после воскрешения произносит знаменитое «абырвалг», в тексте обосновывается по-разному: сам Шарик повествует о милиционере, стоявшем у начала слова, из-за чего подбегать к магазину было удобнее от «хвоста» названия; однако в своих записях доктор Борменталь приводит другую причину чтения справа налево — «перерыв зрительных нервов у собаки», но ведь в начале повести Шарик читает «сыр» слева направо, нормально, — значит, обе точки зрения ставятся Булгаковым под сомнение, тем более что дневнику Борменталя, как уже говорилось, автор доверяет мало! Чтение справа налево — намек на иудейскую письменность, своеобразная библейская аллюзия, придающая особую значимость первому произнесенному вслух слову Шарикова.

Связь образа рыбы с христианской символикой общеизвестна, так как рыба — символ Христа. Произнесённое же наоборот, справа налево, оно становится элементом антирелигиозным. Теперь оно служит не Богу, а дьяволу.

Кроме евангельской истории, в повести мы видим новое прочтение еще одной легенды — о Всемирном потопе. Откровенно карикатурный характер приобретает сцена наводнения, устроенного Шариковым. Характерно, что случайно запершегося в ванной Шарикова Зина называет «чёртом». Сцена эта как бы пародирует гибель погрязшего в грехах и пороках мира. И эта тема — тема гибели цивилизации, культуры — станет сквозной в творчестве Булгакова.

Полиграф Полиграфович Шариков, искусственно выведенный человек, выступает в повести как реализация целей пролетарской революции, провозгласившей идею создания новых людей. Этот герой вызван из небытия к полноценной человеческой жизни. Можно сказать, что он олицетворяет формулу из Интернационала о том, что «кто был ничем, тот станет всем». Шариков в своей принадлежности к якобы самому прогрессивному классу завидует всяким привилегиям вроде наследственного дворянства. В конце концов, Шариков возвращен к животному истоку, к Шарику.

Таким образом, фантастика М. А. Булгакова органически сливается с острым бытовым гротеском. Это величайшее мастерство: из реальной ситуации сделать фантастический рассказ, при этом подчеркнув его притчевое звучание. Поэтому эта фантастика действует с чрезвычайной силой и убедительностью.

Шариков стал серьёзной опасностью для культуры. «На, получай Шарикова и ешь его с кашей!» — восклицает профессор Преображенский. Борменталю, боящемуся того, что получится из Шарикова, если его «обработает этот Швондер», Преображенский возражает: «Швондер и есть самый главный дурак. Он не понимает, что Шариков для него ещё более грозная опасность, чем для меня. Ну, сейчас он всячески старается натравить его на меня, не соображая, что если кто-нибудь, в свою очередь, натравит Шарикова на самого Швондера, то от него останутся только рожки да ножки!». Так Булгаков через своего героя высказал свое собственное мнение. И это историческое предсказание Булгакова-Преображенского блестяще подтвердилось в развитии исторических событий в СССР.

Поэтому Шариков, созданный профессором Преображенским в лабораторных условиях, — это монстр, созданный русской интеллигенцией в процессе исторического развития. Его опасность и для самой интеллигенции, и для страны в целом предсказал М. Булгаков и герой повести профессор Преображенский.

2.4 Место и время действия в романе

И, пожалуй, самый очевидный мотив в повести, вызывающий ассоциации с Библией, — место и время действия. Интересно, что вся история трансформации Шарика из собаки в человека приурочена к рождественскому циклу. События происходят в декабре — марте, но основное действо — операция и преображение Шарика — занимает промежуток времени с 24 декабря (собственно операция) по 7 января, то есть от католического до православного Рождества. В канун Рождества по католической традиции собаке Шарику сделана операция, а в канун Рождества по православному обряду завершается очеловечение Шарика: у него отваливается хвост — последний анатомический рудимент. Так евангельская легенда о Рождестве Христовом находит своё отражение в «Собачьем сердце». Но вся история в повести приобретает отчётливо выраженное, конечно же, не религиозное, звучание.

Место действия — район улицы Пречистенки, не только традиционное место жительства интеллигенции, но в контексте повести — топоним, с самого начала придающий повествованию религиозное звучание, переводящий его в философский план.

Число12 - символ перемен (граница между старым и новым). В повести последовательно используется это число:

- действие начинается в декабре 1924 г. (в полдень “колпак” угостил пса кипятком)

- 24.12 – улучшение после операции.

- 31.12 в 12ч.12мин. пес отчетливо произнес первое слово “А-б-ы-р”

12.01 – пес поддерживает разговор.

Булгаков в повести целым рядом деталей, ассоциированных с библейскими текстами, предупреждает, что эксперимент профессора ошибочен, античеловечен. За сиюминутным и временным угадывается вечное.

2.5 Сходство и различие идей Булгакова с традиционными библейскими

традициями

Повесть Булгакова в значительной степени основана на осмыслении и переосмыслении евангельских и библейских идей и сюжетов. Автор сознательно отступает от евангельского сюжета, предлагая свое видение библейских мотивов. В «Собачьем сердце» Булгаков не стремился запечатлеть объективное, реалистическое отображение действительности; напротив, созданная им картина гротескна, то есть строится на совмещении несовместимых или полярно противоположных понятий; трагического и комического, реального и абсолютно фантастического, абсурдного. Библейские аллюзии постоянно прерываются снижающими, комическими деталями, заставляющими читателя переосмыслить происходящее в сатирическом ключе. Религиозных мотивов не так много, но все они играют значительную роль в раскрытии основной идеи повести и одновременно предвещают появление главного, финального произведения М. А. Булгакова, где библейская линия станет самостоятельной, — романа «Мастер и Маргарита», работу над которым писатель начнет через два года после завершения повести «Собачье сердце».

Таким образом, расхождение Булгакова с традиционными библейскими взглядами, несмотря на некоторое сходство, достаточно велико и является отражением взглядов писателя.

Заключение

В результате сравнительного анализа Библии с повестью «Собачье сердце» я пришла к следующим выводам: 1) особое место для понимания смысла произведения имеют библейские мотивы, философски переосмысленные Булгаковым; 2) религиозных мотивов не так много, но все они играют значительную роль в раскрытии основной идеи повести; 3) в своем произведении автор подтверждает ценность христианской морали, правоту её утверждений и одновременно показывают художественное преломление христианских идей в своем творчестве; 4) в повести М. Булгакова осмысливается проблема борьбы добра со злом, к которой писатель обращался на протяжении всей жизни; 5) переосмысливая Библию, писатель пытался найти ответы на «вечные», философские вопросы (о смысле бытия, о назначении человека, о борьбе добра и зла, о предательстве).

Библейские мотивы, представленные в философском переосмыслении Булгакова, дают читателю понятие о мировоззрении писателя, его понимании библейских традиций, об отношении к людям и к жизни.

Булгаков выступает в роли синтетического, а не христианского мыслителя, пытающегося обобщить взгляды различных этических учений, и это неотъемлемое право любого творца. Как великий художник, Булгаков приходит к осознанию великой силы нравственности, гармонии и справедливости, царящих в мире.

Таким образом, основные положения христианской морали не потеряли своего значения и через тысячелетие. Можно с уверенностью сказать, что Святое Писание имеет колоссальное влияние на развитие литературы, всей духовной жизни нашего народа.

Несмотря на сделанные выводы, тему моей работы нельзя считать полностью исчерпанной. Я думаю, что она будет и в дальнейшем представлять большой интерес для исследования и анализа библейских мотивов в повести «Собачье сердце» М. Булгакова.

Список источников информации

1. Список литературы

1.1 «Булгаковская энциклопедия», составитель Б.В. Соколов – М. «Локид», «Миф», 1997. 1.2 В.Г. Боборыкин. «Михаил Булгаков» - М. «Просвещение», 1991.

1.3 Исследования. Кн. 1 под ред. Н.А. Грозновой и А.И. Павловского. Л «Наука», 1991

1.4 В.Я. Лакшин. Вступительная статья к изданию «М.А. Булгаков Собрание сочинений в

5-ти томах». М «Художественная литература», 1990

1.5 Никольский С.В. В зеркале иронии и сатиры: Скрытые мотивы и аллюзии в прозе М. Булгакова // Изв. Рос. АН. Сер. лит. и яз. 1995. Т. 54, №2.

Петелин В. Жизнь Булгакова: Дописать раньше, чем умереть. – М.: Лакдос, 2000.

1.7 Соколов Б.В. Булгаковская энциклопедия. - М.: Просвещение, 1999.

1.8 Творчество Михаила Булгакова: Исследования. Материалы. Библиография. – СПб.: ВЛАДОС, 2003.

1.9 Целкова Л.Н. Мотив//Введение в литературоведение: Под ред. Л.В. Чернец.-М.: Академия, 2004.

1.10 Чудакова М.О. Жизнеописание М. Булгакова. - М.: Астрель, 2002.

Яблоков Е. А. Мотивы прозы Михаила Булгакова - М. : РГГУ, 1999.

Яновская Л.М. Творческий путь Михаила Булгакова. - М.:Просвещение, 1983.

Смысл двух превращений Шарика в повести Булгакова «Собачье сердце»

«Шариковщина» как социальное и моральное явление. (По повести Булгакова «Собачье сердце».)

Авторская позиция и приемы изображения героев в повести Михаила Булгакова "Собачье сердце"

Проблематика и художественное своеобразие повести Михаила Булгакова «Собачье сердце»

Система уроков по изучению повести М. А. Булгакова «Собачье сердце»

Предлагаемая система уроков направлена на то, чтобы повесть М. А. Булгакова была рассмотрена как произведение трагикомическое. Путь ребят к разрешению проблем, поставленных автором, может быть увлекательной разгадкой тайны повести, и в этой деятельности ребята приходят к важным для себя выводам, и проникновение в повесть Булгакова приносит новые сущностные решения их жизненных вопросов. Такая работа плодотворнее осуществляется при проблемном анализе текста. При этом в начале рассмотрения повести необходимо не просто заинтересовать ребят чтением, что, безусловно, очень важно в условиях сегодняшнего «не читающего», а «смотрящего кино» ученика, но и сразу сфокусировать внимание учеников на тех моментах, которые помогут им проникнуть в смысл произведения. В анализе собственных эмоциональных состояний, в сопоставлении их с отношением автора к героям, в словесном рисовании иллюстраций к определенным эпизодам повести, в анализе деталей ученики способны объемно увидеть ключевые моменты произведения. У Булгакова в повести очень много смыслообразующих деталей, опираясь на которые можно построить проблемный анализ всей повести. Вопросы на художественную форму позволят ребятам увидеть произведение в целом и оценить значение каждой главы для композиции повести. И только после такой работы ученики могут осознанно анализировать смысл всей повести, отвечая на заинтересовавшие их вопросы.

Первый урок, подводящий к чтению повести, направлен на создание установки на чтение повести «Собачье сердце».

Урок 1. «Бесстрашная правда» или фантастика?

Цель урока: познакомить учащихся с Булгаковым-сатириком, организовать установку на чтение повести «Собачье сердце».

На уроке предполагается решение двух проблемных ситуаций:

• Что такое достойная жизнь для Булгакова? Полюсы старой дореволюционной интеллигентской жизни и новой жизни Москвы.

• Можно ли человека превратить в собаку и наоборот? Что получается при таких превращениях?

Урок может начаться с рассказа учителя о том, что в его детстве достать книги Булгакова было практически невозможно, его произведения просто не печатали. Отчего так случилось? В рассказе о тернистом пути писателя в советской литературе можно использовать цитаты из писем М. Булгакова Сталину и из письма Е. С. Булгаковой С. Я. Маршаку.

Фрагменты из письма Сталину:

«Вот одна из черт моего творчества, и ее одной совершенно достаточно, чтобы мои произведения не существовали в СССР. Но с первой чертой в связи все остальные, выступающие в моих сатирических повестях: черные и мистические краски (я — МИСТИЧЕСКИЙ ПИСАТЕЛЬ), в которых изображены бесчисленные уродства нашего быта, яд, которым пропитан мой язык, глубокий скептицизм в отношении революционного процесса, происходящего в моей отсталой стране, и противопоставление ему излюбленной и Великой Эволюции, а самое главное — изображение страшных черт моего народа, тех черт, которые задолго до революции вызывали глубочайшие страдания моего учителя М. Е. Салтыкова-Щедрина. Нечего и говорить, что пресса СССР и не подумала серьезно отметить все это, занятая малоубедительными сообщениями о том, что в сатире М. Булгакова — «КЛЕВЕТА». Один лишь раз, в начале моей известности, было замечено с оттенком как бы высокомерного удивления: «М. Булгаков ХОЧЕТ стать сатириком нашей эпохи» («Книгоноша», № 6, 1925 г.). Увы, глагол «хотеть» напрасно взят в настоящем времени. Его надлежит перевести в плюсквамперфектум: М. Булгаков СТАЛ САТИРИКОМ и как раз в то время, когда никакая настоящая (проникающая в запретные зоны) сатира в СССР абсолютно немыслима. Не мне выпала честь выразить эту криминальную мысль в печати. Она выражена с совершеннейшей ясностью в статье В. Блюма (№ 6 «Лит. газ.»), и смысл этой статьи блестяще и точно укладывается в одну формулу: ВСЯКИЙ САТИРИК В СССР ПОСЯГАЕТ НА СОВЕТСКИЙ СТРОЙ. Мыслим ли я в СССР?..

...И, наконец, последние мои черты в погубленных пьесах: «Дни Турбиных», «Бег» и в романе «Белая гвардия»: упорное изображение русской интеллигенции как лучшего слоя в нашей стране. В частности, изображение интеллигентско-дворянской семьи, волею непреложной исторической судьбы брошенной в годы гражданской войны в лагерь белой гвардии, в традициях «Войны и мира». Такое изображение вполне естественно для писателя, кровно связанного с интеллигенцией. Но такого рода изображения приводят к тому, что автор их в СССР, наравне со своими героями, получает — несмотря на свои великие усилия СТАТЬ БЕССТРАСТНО НАД КРАСНЫМИ И БЕЛЫМИ — аттестат белогвардейца-врага, а получив его, как всякий понимает, может считать себя конченым человеком в СССР.

Мой литературный портрет закончен, и он же есть политический портрет. Я не могу сказать, какой глубины криминал можно отыскать в нем, но я прошу об одном: за пределами его не искать ничего. Он исполнен совершенно добросовестно.

Ныне я уничтожен. Уничтожение это было встречено советской общественностью с полною радостию и названо «ДОСТИЖЕНИЕМ».

...Я прошу Советское Правительство принять во внимание, что я не политический деятель, а литератор и что всю мою продукцию я отдал советской сцене. Я прошу обратить внимание на следующие два отзыва обо мне в советской прессе. Оба они исходят от непримиримых врагов моих произведений, и поэтому они очень ценны. В 1925 году было написано: «Появляется писатель, НЕ РЯДЯЩИЙСЯ ДАЖЕ В ПОПУТНИЧЕСКИЕ ЦВЕТА» (Л. Авербах, «Изв.», 20/IX—1925 г.). А в 1929 году: «Талант его столь же очевиден, как и социальная реакционность его творчества» (Р. Пикель, «Изв.», 15/10—1929 г.). Я прошу принять во внимание, что невозможность писать равносильна для меня погребению заживо.

Я ПРОШУ ПРАВИТЕЛЬСТВО СССР ПРИКАЗАТЬ МНЕ В СРОЧНОМ ПОРЯДКЕ ПОКИНУТЬ ПРЕДЕЛЫ СССР В СОПРОВОЖДЕНИИ МОЕЙ ЖЕНЫ ЛЮБОВИ ЕВГЕНЬЕВНЫ БУЛГАКОВОЙ.

Я обращаюсь к гуманности советской власти и прошу меня, писателя, который не может быть полезен у себя, в отечестве, великодушно отпустить на свободу.

Если же и то, что я написал, неубедительно и меня обрекут на пожизненное молчание в СССР, я прошу Советское Правительство дать мне работу по специальности и командировать меня в театр на работу в качестве штатного режиссера. Я именно и точно и подчеркнуто прошу О КАТЕГОРИЧЕСКОМ ПРИКАЗЕ, О КОМАНДИРОВАНИИ, потому что все мои попытки найти работу в той единственной области, где я могу быть полезен СССР, как исключительно квалифицированный специалист, потерпели полное фиаско. Мое имя сделано настолько одиозным, что предложения работы с моей стороны встретили ИСПУГ, несмотря на то что в Москве громадному количеству актеров и режиссеров, а с ними и директорам театров отлично известно мое виртуозное знание сцены. Я предлагаю СССР совершенно честного, без всякой тени вредительства, специалиста режиссера и актера, который берется добросовестно ставить любую пьесу, начиная с шекспировских пьес и вплоть до пьес сегодняшнего дня. Я прошу о назначении меня лаборантом-режиссером в 1-й Художественный театр — в лучшую школу, возглавляемую мастерами К. С. Станиславским и В. И. Немировичем-Данченко. Если меня не назначат режиссером, я прошусь на штатную должность статиста. Если и статистом нельзя — я прошусь на должность рабочего сцены. Если же и это невозможно, я прошу Советское Правительство поступить со мной, как оно найдет нужным, но как-нибудь поступить, потому что у меня, драматурга, написавшего 5 пьес, известного в СССР и за границей, налицо, В ДАННЫЙ МОМЕНТ, — нищета, улица и гибель. Москва, 28 марта 1930 года».

Читая эти фрагменты, учитель обращает внимание ребят на то, как писатель сам оценивает свое творчество, не мысля себя вне его. Булгаков считал главной задачей сатиры не преувеличение и осмеяние недостатков, а просто правду. И это подтверждают слова вдовы писателя Елены Сергеевны в письме С. Я. Маршаку, которое она написала спустя 15 лет после смерти мужа, отчаявшись опубликовать его произведения: «В чем вина Булгакова? В бесстрашной правде, которую он считал своим писательским долгом говорить прямо, — больше ни в чем». Это было уже после смерти Сталина, которого так боялась вся страна и гибельность действий которого видел Булгаков, хотя и наивно полагал, что только тиран, его благосклонность может изменить судьбу писателя. Здесь можно использовать шуточный устный «Рассказ о Сталине» Булгакова, где Миша (сам Булгаков) становится другом Сталина, без которого тот чувствует себя одиноким и тоскует.

О чем же и как писал М. А. Булгаков, почему его запрещали, почему его так боялась власть? Что для Булгакова было так нестерпимо в современной ему советской действительности и что было для него идеалом жизни?

Традиции семьи, несмотря на то что старший из детей, Михаил, не избрал поприща отца и дедов, оказали, несомненно, глубокое влияние на творчество писателя. Так, фамилия бабушки его по матери была Турбина. Для М. А. Булгакова это родовое имя становится олицетворением светлого мира интеллигентной семьи в доме на Андреевском спуске в Киеве — с вечерним чаем с домашним печеньем, музицированием, чтением вслух и домашними спектаклями. Интерес к миру культуры, к жизни народа и человечность отношений были для этого круга законом. Впоследствии родовым именем Булгаков назовет семью в своей пьесе «Дни Турбиных». В ней этот уютный, милый домашний мир разметет революция, заставляя встать на противоположные стороны членов такой дружной, казалось бы единой, семьи.

Москва 20-х годов развеивала эти впечатления. Об этом написал сам М. А. Булгаков в рассказе «Москва 20-х годов»:

«Не из прекрасного далека я изучал Москву 1921—1924 годов. О, нет, я жил в ней, я истоптал ее вдоль и поперек. Я поднимался во все почти шестые этажи, в каких только помещались учреждения.

Меня гоняло по всей необъятной и странной столице одно желание — найти себе пропитание. И я находил, правда, скудное, наверное, зыбкое. Находил его на самых фантастических и скоротечных, как чахотка, должностях, добывал странными, утлыми способами...»

Эти впечатления Булгакова нашли отражение в повести «Собачье сердце», написанной в 1925 году. Ребятам предлагается прочесть фрагменты из учебника «Литература, 8 класс» (М.: Просвещение, 2001), посвященные истории создания и публикации повести, или небольшой рассказ учителя об этом.

Учитель выясняет у учащихся, кто смотрел фильм «Собачье сердце» и кто знает сюжет повести.

Многим ученикам и фильм, и повесть представляются интересными.

Что же в этой повести так не устраивало цензуру?