ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ОРФОГРАФИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Горбунова Полина Владиславовна, студент 3 курса

КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж №1 им. М. Горького»

Научный руководитель: Загородникова Татьяна Васильевна

В статье описаны методы и приемы формирования орфографической грамотности у обучающихся младшего школьного возраста. Представлена актуальность и область применения методики этимологического анализа при работе с орфографией на уроках русского языка в начальной школе. Предлагается система методов формирования представления о слове с использованием синтеза разных разделов русского языка: лексика, этимология, орфография. Подробно описана методика работы над правилом безударная гласная в корне, непроверяемая ударением, при помощи следующей схемы. Представленные материалы позволяют осуществлять реализацию образовательной программы в соответствии с Федеральным государственным стандартом начального общего образования.

Ключевые слова: этимология, этимологический анализ, орфографическая грамотность, наглядные справочные материалы, мнемотехники, приемы и методы формирования орфографической грамотности.

Язык – это система постоянно меняющаяся и адаптирующаяся под современную картину мира. Однако, несмотря на образования, которые появляются в языке, каждое слово хранит в себе информацию о традициях, культуре, истории своего народа.

В Федеральном государственном образовательном стандарте особое внимание уделяется формированию представления о языке как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа [2,19]. Именно через язык мы усваиваем культурный код нашей страны, чтобы лучше чувствовать и понимать свою идентичность. В современной начальной школе достаточно остро стоит проблема орфографической грамотности, обучающиеся демонстрируют дефициты в объяснении лексического значения, подборе ассоциативных рядов и однокоренных слов. Для решения этих проблем необходим поиск эффективных методов и приемов, помогающих решить «загадки»: почему слово пишется именно так, каким способом оно образовано, каких неожиданных «родственников» можно обнаружить, в каких устойчивых оборотах и выражениях встречается. Эти загадки можно использовать в начальной школе на уроках русского языка при изучении орфографии.

Все это является предметом изучения этимологии: происхождение, родственные связи, фонетические изменения и законы, по которым эти изменения происходят. Кроме того, это понимание помогает в усвоении правил орфографии. Этимология (от др.-греч. «этимол» - истина, «логос» – слово, учение, суждение) – это раздел языкознания, изучающий происхождение слов. А также – методика исследований, используемых при выявлении истории происхождения слова (или морфемы) и сам результат такого выявления [1,4].

При работе со словами, содержащими орфограмму, необходимо обращаться к этимологии. Использование этимологического анализа улучшает запоминание трудных случаев, потому что исключается бессознательное заучивание слова, оно заменяется увлекательным путешествием к знакомству с «биографией» слов. На наш взгляд, наиболее эффективными методами и приемами являются следующие: работа с этимологическим словарем, выстраивание ассоциативного ряда, сравнение ассоциаций с эталоном в словаре, словарная работа, создание обучающимися на основе этимологического анализа памятки.

При работе c этимологическим словарем, мы обнаружили, что слово «окно» образовано от слова «око», ведь, действительно, это «глаза» дома. Если проводить более глубокий анализ, то мы встретим неочевидные параллели: около – коло (круг) – колобок – колодец – кольчуга. Более позднее слово «очки» образовано от слова «очи». [3,595] Такая работа позволяет найти общее у тех слов, которые сегодня родственными не являются. Благодаря такой внутренней связи мы можем проводить орфографическую работу с использованием инструментов наглядности, мнемотехник, рисования слов, задействуем таким образом образное и ассоциативное мышление у обучающихся.

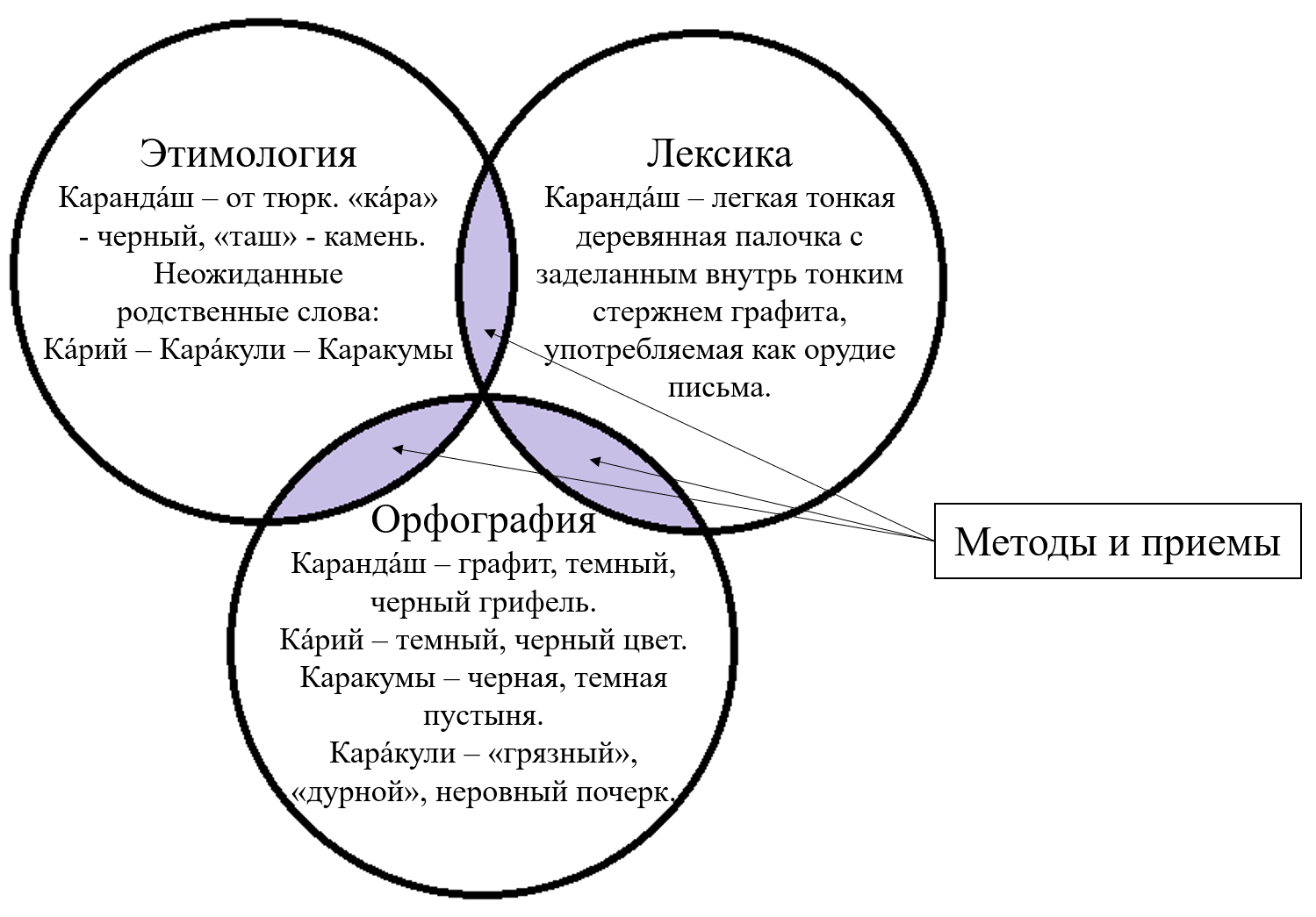

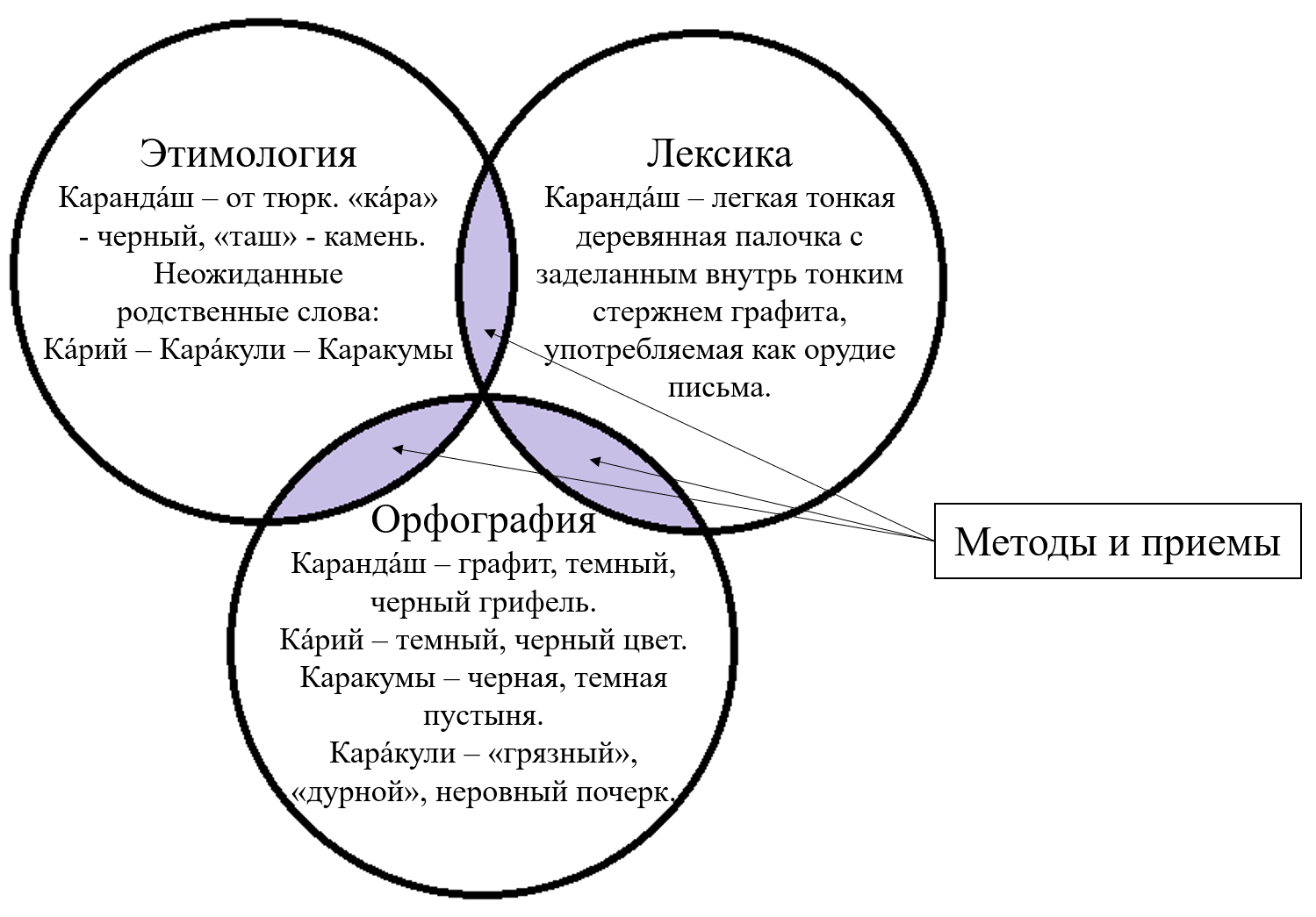

Формируя представление о слове, мы используем синтез разных разделов русского языка: лексика, этимология, орфография.

Представим методику работы над правилом безударная гласная в корне, непроверяемая ударением при помощи следующей схемы:

Рис.1. Формирование представления о слове

Рис.1

В области лексики находится все, что унифицировано в толковом и словообразовательном словарях; к этимологии будут относиться время и способ появления слова, а также неожиданные параллели из других языков.

Соединение лексического и этимологического значения необходимо, чтобы помочь объяснить орфографическое правило. Это и является задачей методики: эффективный отбор методов и приемов, их уместное использование на практике.

Так, например, из тюркских языков пришли в русский слова, которые начинаются с «кара». «Кара» – в тюркских языках имеет лексическое значение «черный». Карий цвет – значит, темный, черный цвет. Название пустыни Каракумы в переводе обозначает «черные пески». Карандаш – «черный камень»: издавна писали куском графита или угля – черного камня. В середине любого карандаша – черный камень графит. Каракули же, например, это «грязный», «дурной», неровный почерк [1,95]. Обратим внимание, что в некоторых вариантах у слова черный появляется значение плохое, дурное. Это доказывает, что у каждого слова свой путь развития и своя история. Но всех их объединяет общий предок, определить которого помогает глубокий этимологический анализ. С точки зрения орфографии во всех этих словах присутствует безударная гласная, непроверяемая ударением. Исключение составляет только слово «карий», где гласная находится в сильной позиции. Написание данных слов можно только запомнить, проведя этимологическую параллель со словом «карий».

Данная работа направлена не только на изучение истории слова, но и на составление обучающимися собственных этимологических словариков и памяток с привлечением мнемотехник. Таким образом, выполненная работа может считаться комплексной и эффективной.

На нескольких примерах мы доказали, как увлекательно изучать родной язык, совершая открытия, одновременно изучать культуру и правила правописания. Представленная нами работа опирается на метод синтеза, должна быть систематичной и сопровождаться наглядными справочными материалами. Работа на уроках русского языка, построенная таким образом, позволяет не только усвоить правила орфографии, но и формирует познавательный интерес и позитивное отношение к предмету, мотивирует обучающихся и стимулирует к дальнейшей исследовательской деятельности в области языкознания.

Сегодня возвращаться к истокам стало одним из требований ФГОС НОО в условиях современной картины мира, поскольку именно на содержании русского языка можно лучше всего осознать свою идентичность и культурный код.

Список литературы

Лаврова С.А., Откуда берутся слова, или Занимательная этимология. – М.: Воскресный день 2014. – 128 с. [95]

ФГОС НОО 2021 [19]

Черных П.Я., Историко-этимологический словарь русского языка: Т.1-2. – М.: Просвещение/Дрофа 2009. – 623 с. [595]

Этимология // Википедия. 2022 URL: https://ru.wikipedia.org/?curid=1838&oldid=126250783