«Я хочу быть понят моей страной»: художественная и общественная деятельность В.В. Маяковского после 1917 года» .

Подготовила: Удалкина Г. Ю., студентка филологического факультета V курса группы ФДР-116 очной формы обучения

Введение

- Великий поэт Владимир Маяковский – это литературное явление огромного масштаба. Творчество Владимира Владимировича Маяковского – это художественная летопись истории советского народа в период величайших революционных потрясений. Деятельность Маяковского начинается на грани двух эпох: умирающего старого, собственного мира и мира, победившего социализм. Маяковский был поэтом, отразившим противоречия в дореволюционной России, и первым крупнейшим советским художником, раскрывшим в своих творениях великую правду нового, социалистического общества. Как глашатай социалистической революции он вошёл в сознание миллионов людей.

«Я сам» как автобиографическая летопись.

«Я – поэт. Этим и интересен. Об этом и пишу. Об остальном – только если это отстоялось словом».

(В. В. Маяковский)

Автобиография В. Маяковского «Я сам» – произведение двойной эстетической природы. В результате синтеза документального и поэтического начал возникает особая жанровая разновидность – «поэтическая автобиография».

Являясь формально-содержательной категорией, «поэтическая биография» не только осмысляет жизнь человека как жизнь Поэта, но и решает эту задачу, используя разнообразный арсенал поэтических средств.

Главная функция автобиографии В. Маяковского – моделирующая. Создание индивидуального мифа поэта осуществляется путем ретроспективной трансформации фактов его жизни.

Автобиография Маяковского вписывается в контекст многочисленных футуристических самопрезентаций. Рассматривается история ее создания и поэтика заглавия. Пафос автобиографии всецело определяется временем ее возникновения, борьбой футуристов за активное место в новой социальной реальности.

Маяковский намеренно подчеркивает формальные черты жанра, традиционно входящие в «автобиографический пакт»: установку на достоверность сведений, четкое обозначение принципов отбора материала, ссылки на память, метатекстовые замечания. В то же время поэт отступает от жанрового канона: он конструирует новый тип идентичности на основаниях осмысленного преодоления индивидуализма; лефовская теория не позволяет ему углубиться в индивидуальную психологию, которую автор подменяет ироническим обыгрыванием техники психоанализа, сухим перечислением дел и достижений. Автобиография содержит значительное число признаков поэтического текста. Новой эстетике соответствует новый субъект речи и творческого сознания.

- Автобиография Маяковского создавалась для планировавшегося четырехтомного собрания сочинений поэта. 12 июня 1922 г. он заключил договор с производственным бюро Вхутемаса; в течение июня сдал в издательство второй, третий и четвертый тома; 11 июля – первый том, который сопроводил автобиографией. 2 октября договор был аннулирован по вине издательства, не выполнившего свои обязательства. В октябре 1922 г. автобиография была опубликована в № 9 берлинского журнала «Новая русская книга» в разделе «Писатели – о себе». 7 ноября Н. Чужак напечатал отрывки этого текста в газете «Дальневосточный телеграф». В первой половине февраля 1923 г. вышел в свет первый том двухтомника «13 лет работы», который открывался автобиографией. В апреле 1928 г., готовя четырехтомное собрание сочинений для ГИЗа, Маяковский дописал «Я сам», доведя события до 1928 г.

- Акцент на местоимении «сам» актуализирует релевантный в художественной системе футуризма архетип самости , характеризующий единство личности, нараздельность сознательного и бессознательного и связанные с ним понятия самовитости , самоценности : Мост к самовитому царству – самовитая речь.

- Автобиография Маяковского – уникальный документ, зафиксировавший резкую взрывную смену культурных кодов. Конструируя свою идентичность на новых основаниях, автор пытается представить взрывной процесс как постепенный. Анархический бунтарь и ниспровергатель всяческих догм осмысляет свой путь как закономерное движение к социалистической революции. При этом он разрушает сложившуюся в XIX в. модель внутренней истории как «движения от бессознательности к сознательности». Он безуспешно пытается предотвратить возникновение теории «двух Маяковских» – футуристического и социалистического – и придать своей биографии цельность и телеологичность. Политическое и эстетическое он представляет как одновременно возникшие в раннем возрасте интуиции его судьбы: Это была революция. Это было стихами. Стихи и революция как-то объединились в голове.

- Но специфическая художественность автобиографии Маяковского обеспечивается не столько наличием выразительных средств, сколько их значимым, последовательным, читательски ощутимым отсутствием. Проецируясь на фон предельно выразительной поэтики раннего Маяковского, его новый стиль воспринимается как эстетически маркированный. Сам поэт ставит перед собой следующие задачи: Ограничение отвлеченных поэтических приемов (гиперболы, виньеточного самоценного образа) и изобретение приемов для обработки хроникального и агитационного материала.

- Этой эстетике соответствует и новый субъект речи и творческого сознания. Если в ранней лирике мы видим фигуру одинокого трагического бунтаря, в поэзии советского периода – агитатора, горлана, главаря, то автобиография конструирует образ спокойного, ироничного, уверенного в правоте избранного пути профессионала, владеющего современными методами обработки словесного материала, который по чертежам деловито и сухо строит завтрашний мир. Для решения этой художественной задачи Маяковский находит и подходящий жанр, и необходимые художественные средства.

Деятельность В. В. Маяковского в «Окнах РОСТА».

- Под воздействием революционных событий эпохи тональность произведений Маяковского претерпела изменения. У него проявилась острая потребность говорить новым, но понятным языком. Владимир Маяковский настойчиво ищет для себя новые формы деятельности, в которых мог бы проявить свой талант, новые жанры и не избитые темы новой, революционной действительности. При этом поэт не теряет своих предреволюционных достижений. Такой новой формой участия в революционной борьбе для Маяковского становится работа над агитационными плакатами «Окна РОСТА». Причем эта работа становится еще и своеобразной лабораторией, в которой Маяковский, как он сам выражался, освобождал стихи «от поэтической шелухи на темах, не допускающих многословия».

Маяковский называл себя неутомимым «чернорабочим революции» и без тени сомнения широко раздвигал границы своих поэтических возможностей. Маяковский шел к простоте своего поэтического образа и к простоте стиха, чувствовал пульс того времени и устремлял всю свою поэтическую энергию в будущее.

В работу над «Окнами РОСТА» Владимир Маяковский уходит с головой, сразу же берет всю литературную часть на себя, при этом еще успевает интенсивно работать над иллюстрациями. В скором времени Маяковский становится душой всего процесса, связанного с созданием «окон сатиры». Дело расширялось и крепло с каждым днем. Маяковский, во время подготовки текстов, определял тематику плакатов, намечал их объем и содержание. Большой литературный опыт поэта, политический авторитет и личное обаяние способствовали тому, что Маяковский стал негласным руководителем всего процесса по выпуску агитационных плакатов.

Попытки создания нового искусства. «Мистерия – буфф».

Великая Октябрьская социалистическая революция конкретизировала представления Владимира Маяковского о грядущем, показала ему подлинные пути борьбы. Маяковский без колебания принял революцию и в первые же дни после её свершения призывал деятелей искусства: «Нужно приветствовать новую власть и войти с ней в контакт».

В поисках форм действенного, агитационного искусства, славящего коренное обновление действительности, Маяковский обращается к драматургии. Его «Мистерия–буфф» (1918) по сути явилась первой революционной пьесой. Используя библейский сюжет о Ноевом ковчеге, Маяковский в броской, плакатной манере, ориентированной на широкие массы зрителей, показал борьбу идей, столкновение классов. Жанровая природа пьесы соединяла в себе мистериальность как способ художественного обобщения, придающий всему происходящему на сцене смысл «вечности», и буффонаду, захватывающую в эксцентричных формах самые низменные (и потому предельно конкретные) стороны повседневного быта.

Революции явились для Маяковского началом реального воплощения его идей о новом, свободном человеке и счастливом мироустройстве. Отныне романтический индивидуализм, присущий лирическому герою Маяковского, уступил место соборности, единению с миллионами, «я» сменилось на «мы», конфликт личности и общества был снят самой историей.

По замыслу автора, «Мистерия–буфф», проникнутая пафосом интернационализма, должна совместить возвышенное с низменным, всемирно–историческое – с будничным, вечное – с сегодняшним, злободневным. Этим объясняется одно характерное свойство пьесы: она не предполагала канонизацию авторского текста, строилась, подобно вахтанговской «Принцессе Турандот», на импровизационной основе, чтобы и в будущем не утратить злободневности, сиюминутности (это ее свойство, правда, не было учтено в последующих сценических вариациях).

По содержанию и художественно–образному строю произведение соответствовует эстетическим установкам комфутов – здесь было и разделение персонажей по классовым признакам (семь пар чистых и семь пар нечистых символизировали противоборствующие силы), и маски–гиперболы, и воинствующее безбожие, и упоение пролетарским первородством, и гимн разрушению, воспринимаемому победившим классом как созидание. Ядром авторской концепции стал монолог Человека из будущего, призывающего пролетариев – «нечистых» отбросить нормы морали, чтобы построить вожделенный земной рай. В монологе этом, пародирующем Нагорную Проповедь, выражалось боевое революционное кредо Маяковского. Поэтически громогласно провозглашенное отречение от Христа оборачивалось верой в большевизм, преданностью коммунистическим идеям как новой религии

В пьесе «Мистерия-буфф», написанной к первой годовщине Октября, революция представлена в виде потопа, очищающего землю от «наследия» старого мира – колонизаторов, купцов, соглашателей. Поэт показывает, что революционные битвы не только разрушают государства, они ломают старый быт, меняют привычки людей, чувства и вкусы.

Тема безмерности, любовной муки, бессмертия в поэме В. Маяковского «Человек».

- Пафос отрицания всей системы капиталистических отношений, соединенный с гуманистической верой в человека, с большой силой прозвучал в поэмах Владимира Маяковского, одна из которых носит название «Человек». В поэме «Человек» (1917) Маяковский развивает гуманистические мотивы, воспевающие яркую личность человека, которому противостоит жестокий враг – «лысый» хозяин жизни, творящий жестокие законы и устои. «Повелитель всего, отбирающий у человека любимую, отдающий ее «за море», ̶ это «золотоворот франков, долларов, рублей, крон, иен, марок», воплощающий многоликую силу хищнического имперализма.

- Страстно и последовательно обличая силы, враждебные людям, Маяковский в предоктябрьский период лишь мечтает о будущем, которое рисуется ему пока смутно, утопически. Поэт выступает представителем демократической литературы, выражая с большой силой антибуржуазный пафос и возвещая разрушение старого разложившегося строя.

Лирический герой поэмы – не «проситель», не «страдалец», а гордый человек, почувствовавший себя подлинным хозяином земли, создателем её культурных ценностей.

Любовь в изображении Маяковского – большая страсть со страданиями, думами, любовь земная. Раскрытие её противоречия с вопиющими буржуазными законами составляет одну из самых ярких линий поэмы.

Концепции бессмертия и свободного нового человека четко выражена Маяковским в поэме «Человек». Поэт предстает здесь новым Ноем, глашатаем солнца, избранником со своим Вифлеемом, своим рождеством, страстями, вознесением и новым пришествием на землю. Неохристианская метафизика Маяковского, атеиста, материалиста по убеждениям, раскрывается в трагико–лирическом, интимном сюжете: сердце нового Ноя изнывает в тоске, душа его болит от ревности, он «застрелился у двери любимой».

Человек в поэме В. В. Маяковского «Челове» представляет собой единство сознания и бытия – гиперболизированный рост соответствует огромному, все вмещающему в себя также гиперболизированному сознанию, которое само по себе поэтично, но лишено всех привычных, ассоциируемых с поэтом черт персонажа, а сам персонаж – просто абстрактный Человек без какого-либо рода деятельности, ибо каждый род деятельности опять привел бы к возможности и необходимости приобретать, заводить, использовать вещи. И тем самым он напоминает именно блуждающий среди человечества дух того человечества.

Сущность любви в поэзии В.В. Маяковского

Если

я

чего написал, если

чего

сказал тому виной

глаза-небеса, любимой

моей

глаза.

В. Маяковский

- Владимир Маяковский – поэт-бунтарь, горлан и агитатор. Но одновременно это человек с чуткой и ранимой душой, способный на самые светлые и нежные чувства, на глубокие переживания, на искреннюю любовь.

- Тема любви никогда не была чужда Маяковскому, поскольку это чувство пронизывало насквозь его бурную и беспокойную жизнь. Но поэт, утверждая, что «любовь ато сердце всего», всегда был против опошления этой темы как в жизни, так и в искусстве, он высмеивал тех, кто «выпячивают, рифмами пиликая, и любвей и соловьев какое-то варево». Это глубокое человеческое чувство Маяковский никогда не ограничивал тесными рамками эгоистичного Я, любовью в его творчестве раздвинута до гори-аонтов всей земли, космоса, даже если она неразделенная, несчастливая.

- Художественное воплощение эта способность Владимира Маяковского нашла в его стихотворениях о любви. Они поражают страстной силой выраженного в них чувства. Их лирический герой не может и не хочет освобождаться от власти любви. Она становится центром мироздания.

- Произведения Маяковского, посвященные Лилии Брик, раскрывают перед нами всю глубину и силу чувств поэта, который "душу цветущую любовью выжег", которому "кроме любви твоей... нету моря", "кроме любви твоей... нету солнца" и "ни один не радостен звон, кроме звона твоего любимого имени". Чувства поэта огромны, сильны это и "громада-любовь" и "громада-ненависть". И в то же время бесконечная трепетность отношений:

Дай хоть

последней нежностью выстелить

твой уходящий шаг.

- Ради любви Маяковский готов принести в жертву всю свою жизнь, поскольку уверен, что "каждый за женщину платит". Но оплата эта совершается не деньгами, не вещами и даже не всегда временем, а душой, сердцем, часто непереносимой мукой, страданием.

Любовь мою,

как апостол во время оно,

по тысяче тысяч разнесу дорог.

Тебе в веках уготована корона,

а в короне слова мои

радугой судорог.

- «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви» адресовано редактору «Комсомольской правды», в которой сотрудничал поэт. Стихотворение являет собой лирический монолог, в котором ирония соседствует с серьезностью, просторечие с приподнятостью. Поэт размышляет о сущности любви. Он ставит проблему и последовательно доказывает свое мнение, приводя веские аргументы. Страстное чувство заставляет лирического героя заглянуть в свой внутренний мир, разобраться в своих чувствах. О себе он говорит: «Я ж навек любовью ранен - еле-еле волочусь». Маяковский дает собственное определение этому чувству:

Любить -

это значит:

в глубь двора вбежать

и до ночи грачьей,

блестя топором,

рубить дрова,

силой

своей играючи.

- Иная интонация свойственна стихотворению «Письмо Татьяне Яковлевой». Первоначально оно не предназначалось для печати, а было передано лично адресату. Поэт противопоставляет свое искреннее, глубокое, горячее чувство «парижской любви», пошлой и обыденной. Стихотворению свойственна предельная откровенность, оно поражает силой интимного чувства. «Иди сюда, иди на перекресток моих больших и неуклюжих рук », - звучит в нем. «Ты одна мне ростом вровень»,- говорит поэт героине, призывая ее на ответные чувства. Поэт говорит о «собаках озверевшей страсти», о ревности, которая движет горами, о «страсти кори». Лирический герой настойчив, целеустремлен. «Я все равно тебя когда-нибудь возьму - одну или вдвоем с Парижем»,- обещает он.

- В стихотворении «Любовь» поэт пытается выразить отношении своего лирического героя к любви в новой, революционной республике. Эта любовь - чистая, нежная, летящая высоко над мещанским бытом любовь-верность. Поэт страстно хочет доказать это:

Надо голос поднимать за чистоплотность

отношений наших и любовных дел.

- В молодой советской республике отношения между мужчиной и женщиной , по мнению поэта, должны быть освобождены от всего мелкого, пошлого, грязного. Мечтая о новой прекрасной жизни, поэт понимал, что в основе ее будет любовь, и от того, какой эта любовь будет, зависит свя последующая жизнь.

Человеческая простота

Природные стихии и явления («ураган», «огонь», «вода»)

Экстаз

Сущность любви в поэзии Владимира Маяковского

Обывательщина

Революция

Гражданское и личное

Система общественных взглядов В. Маяковского (поэма «Хорошо», замысел поэмы «Плохо»).

- Стремительные темпы роста Советского государства в 20-е годы XX века вселяли во многих оптимизм, порождали массовый трудовой энтузиазм. Атмосферой подъема был захвачен и Владимир Маяковский, который всегда остро чувствовал биение пульса современности. Из ощущения того, что страна находится накануне нового мощного рывка вперед, что жизнь обновляется с невероятной быстротой, и возник у Маяковского замысле «Хорошо!» – поэмы, наполненной пафосом социалистического созидания и творчества.

- Маяковский обращается к теме Октября, чтобы передать нам свою радость «свидетеля счастливого», вдохнуть в строителей «строящую, бунтующую силу.» Он выступает в поэме не только как традиционно всеведущий автор - повествователь и как поэт, поющий славу революции и социалистической родине, но и как непосредственный очевидец, а иногда и прямой участник событий. Значительное место в поэме занимает образ лирического героя, т. е. рядового советского человека.

- В первых сценах поэмы, когда Маяковский рисовал огромные эпические события, лирического героя еще не было на сцене. По мере развертывания грандиозных событий голос лирического героя всё громче звучит в поэме, которая завершается замечательной лирико-эпической сценой.

- Поэт с теми, «кто вышел строить и месть в сплошной лихорадке буден». Это «его труд вливается в труд его республики». И он гордится этим. Неиссякаемой радостью, гордостью за свою республику, свою улицу, своих депутатов, свою милицию, своих летчиков, свою армию, свои фабрики, свои поля полна заключительная XIX глава. Перед нами во весь рост встает поэт-хозяин огромной страны, поэт - хозяин своей судьбы, уверенный в том, что завтрашний день будет еще лучше, чем сегодняшний. Вновь открыты магазины, продаются продукты, «сыры не засижены», снижаются цены, «стала оперяться моя кооперация», личная причастность поэта ко всему, что совершается в стране.

- Революция для Владимира Маяковского — это разрушение старого мира во имя созидания нового, гибель во имя рождения. Поэтому поэма «Хорошо!» ориентирована на будущее. Маяковский вводит понятие «страна-подросток». У нее много недостатков, и Маяковский не скрывает их: голод, разруха, спекуляция. Но они не только разрешимы, но и уже начинают отходить в прошлое: к примеру, субботник для поэта становится символом возможности нового труда. В революции возрастает роль каждого отдельного человека, но при этом понятие «я» становится неразделимо связанным с понятием «мы». «Мы», «нас», «наше» ̶ вот основные слова последних частей всех описываемых событий: «Это было с бойцами, или страной, или в сердце было моем«»

Кроме того, Владимир Маяковский четко определяет место поэта в революции. Поэт — это гражданин своей страны, неотделимый от народа: «Я с теми, кто вышел строить и месть в сплошной лихорадке буден. Отечество славлю, которое есть, но трижды — которое будет!» Будущее же для В. Маяковского начинается уже сегодня.

Это время гудит

телеграфной струной,

это сердце

с правдой вдвоём.

Это было

с бойцами,

или страной,

или в сердце

было

в моём.

Для страны-подростка оно открыто: «Твори, выдумывай, пробуй!» Важно только, чтобы в будущее не вошла та «мертвечина», против которой всегда выступает поэт. А потому в произведении появляются мещане, обыватели, спекулянты.

В поэме «Хорошо!» запечатлен тяжелый и победный путь, пройденный Советским государством за десять лет своего существования. Вспоминая эти годы, полные тягачайших испытаний и напряженного труда, поэт приходит к выводу – жертвы были не напрасны: «Республика наша строится, дыбится», «крепнет, сильна и стройна». В том, чего она уже достигла, поэт видит вдохновенную красоту труда и радости созидания.

- Маяковскому, неистово подгонявшему время, нетерпеливо рвавшемуся в будущее, препятствием в воплощении его утопических чаяний представлялись в первую очередь обывательщина и советский бюрократизм. В заключительной части автобиографического очерка «Я сам» он упоминает о работе над поэмой «Плохо». Правда, поэмы с таким названием он не написал, но замысел этот отчасти реализовался в двух сатирических комедиях «Клоп» (1928–1929) и «Баня» (1929), где средствами карикатуры, сгущенной гиперболизации, острого комического гротеска обличались проявления обывательщины и административно–бюрократические нравы.

Новаторство В. В. Маяковского.

- В своем художественном новаторстве Владимир Маяковский пошёл путем, принципиально отличным от пути футуристов. Если для футуристов слово было лишь материалом для версификации и эксперимента, то Маяковский рассматривал слово как средство для раскрытия живого многообразия действительности. В этом отношении он продолжал традиции русской классической поэзии, углубившей и расширившей использование жизненного материала.

- Стиль Маяковского характеризуется богатством изобразительного строя, он густо на насыщен метафорами и сравнениями. Их функция действенна.

- Общую мысль изобразительно-выразительные средства делают доходчивой, подчас зрительной и осязаемой: «дней жутких, как штыков острия», «ямами двух могил вырылись в лице твоём глаза»; «забыть ненужных, как насморк, и трезвых, как нарзан»; «остров, как женщина в розовом капоте»; «божик»; «изласканно», «гучковеет», «выцелован», «выжуют».

- С именем Маяковского связано новаторство в области стихотворной рифмы. Его рифма всегда свежа и необычна. Маяковский отбросил условность однородных сочетания (женской с женской, дактилической с дактилической и т.д.). Он широко использовал неточную, ассонансную и приблизительную рифму. Например: «голубо – любовь», «тоска – в очках», «выник – именинник», «спанья – коньяк». Особенно много сделал Маяковский для обогащения поэзии составными рифмами. Они многообразны; вот некоторые примеры: «ад тая – проклятая», «губ ему – глупому», «лике их – великие», «бумаги я – магия», «звери точно – чахоточного», «груба как – рубака», «ноги как – логика», «под панцирь – испанцы».

- В своем художественном новаторстве Маяковский пошел путем, принципиально отличным от пути футуристов. Если для футуристов слово было лишь материалом для версификации и эксперимента, то Маяковский рассматривал слово как средство для раскрытия живого многообразия действительности. В этом отношении он продолжал традиции русской классической поэзии, углубившей и расширившей использование жизненного материала.

- Новаторство Маяковского открыло новые возможности поэтического языка, образного выражения для многочисленных последователей. Но секрет этого влияния коренился не только в ярких красках его произведений. Маяковский покорил своих современников и воспреемников талантом революционных прозрений, для воплощения которых и осваивал поэт щедрые изобразительные средства.

Маяковский – сатирик

- Владимир Владимирович Маяковский — поэт, который всегда откликался на события современности. Для него не было тем, на которые бы не могла откликнуться поэзия. Все было предметом его внимания, если способствовало процветанию Родины.

- В двадцатые годы бюрократизм захлестнул чиновничество, и Маяковский откликнулся на это зло стихотворением «Прозаседавшиеся».

Чуть ночь превратится в рассеет,

вижу каждый день я:

кто в глав,

кто в ком,

кто в полит,

кто в просвет,

расходится народ в учрежденья.

- Сатирическое обобщение, содержащееся в этом произведении, свидетельствовало об остроте политического зрения автора, о его возросшем мастерстве. Сатирическая сила стихотворения Маяковского рождается из органического сплава реалистической жизненной ситуации с гиперболой, гротеском, фантастикой отдельных картин и образов. Обычная картина являющихся на службу в учреждения служащих — и дождь бумаг, из которых выбирают «с сотни — самые важные!» — для очередного заседания. Совещания следуют одно за другим, одно нелепее другого: театральный отдел заседает с главным управлением по конзаводу, цель другого заседания — решение вопроса о «покупке склянки чернил Гупкооперативом», наконец, уже совершенно невообразимое заседание «А-бе-ве-ге-де-е-же-зе-ко-ма». Лирический герой, добивающийся аудиенции «со времени она», искренне возмущен, его охватывает ярость.

- Близким к тематике этого произведения является и стихотворение «О дряни». В центре его образ мещанина, втершегося в советское учреждение и заботящегося только о своем благополучии. Характеристика «мрази», прямо противопоставленной настоящим героям революции, завершается фантастической картиной: будто сам Маркс с портрета поднял возмущенный голос против обывательского быта:

Опутали революцию обывательщины нити.

Страшнее Врангеля обывательский быт.

Скорее

головы канарейкам сверните —

чтоб коммунизм

канарейками не был побит!

- Тема борьбы с обывательщиной за здоровый социалистический быт поставлена поэтом в целом ряде стихотворений.

- Сатира Маяковского — один из важных составных элементов его поэзии. Особенностью ее является лирическая страстность поэта-патриота в разоблачении того, что несовместимо с представлением о высоком звании гражданина, что мешает строить новое Государство.

Утихомирились бури революционных лон.

Подернулась тиной советская мешанина.

И вылезло

из-за спины РСФСР

мурло

мещанина.

- Замечательный цикл Маяковского «Маяковская галерея» посвящен остро сатирическим«портретам» наиболее известных политических деятелей того времени. В нем поэт разоблачает лицемерную и жестокую внешнюю политику западных стран и дает беспощадные характеристики тем, кто проводит эту политику. Маяковский сам проиллюстрировал собственные стихи, так как он был не только гениальным поэтом, но и обладал бесспорным и своеобразным талантом художника. Впервые весь цикл памфлетов, состоящий из семи стихотворений, с рисунками автора, вышел отдельной книгой в 1923 году в издательстве«Красная новь».

- Остро звучали знаменитые «Гимны»-памфлеты Маяковского, которые он создавал для журнала «Новый сатирикон»: «Гимн судье», «Гимн взятке», «Гимн обеду» и другие. Уже в названиях этих стихотворений содержится насмешка. Как можно слагать гимны человеческим порокам или еде? В «Гимне обеду» поэт создает образ богатого обывателя – это «желудок в панаме» и больше ничего. В «Гимне судье» Маяковский, чтобы избежать гонений цензуры, переносит место действия в страну Перу, хотя критикует, конечно, судебных чиновников России. В Перу страну захватили бесчувственные «унылые» судьи, с «глазами, строгими, как пост». Они ненавидят все живое, на все наложили запреты:

И птиц, и танцы, и их перуанок

кругом обложили статьями.

Глаза у судьи – пара жестянок

мерцает в помойной яме.

- В когда-то цветущей стране теперь слышен только звон кандалов, наступило «бесптичье» и «безлюдье». От одного мертвенного взгляда судьи у павлина вылинял хвост. Судьи запретили даже вулканы, повесив таблички «Долина для некурящих». Чтобы у читателей не осталось сомнений, о ком написан гимн, Маяковский заканчивает его словами:

А знаете, все-таки жаль перуанца.

Зря ему дали галеру.

Судьи мешают и птице, и танцу,

и мне, и вам, и Перу.

- В «Гимне ученому» ученый предстает как «двуногое бессилие, с головой откусанной начисто». Он автор трактата «О бородавках в Бразилии». Ученый не имеет «ни одного человеческого качества», его не волнует современная жизнь:

Вгрызлись в букву едящие глаза, —

ах, как букву жалко.

- Ученому безразлично, что дети в его стране растут глупыми и покорными. Даже солнце не хочет заглядывать к нему в кабинет, где все заставлено мертвыми экспонатами. Он хочет покоя, чтобы «ежесекундно извлекать квадратный корень».

- В «Гимне критику» поэт прослеживает становление критика с самого рождения. Откуда берутся критики? Оказывается, они происходят из вполне обычных семей. Герой стихотворения, будущий критик, родился в семье прачки и конюха. Автор язвительно намекает, какого уровня культуры вырос этот ребенок, что он слышал в детстве от родителей. Повзрослев, мальчик быстро сориентировался в жизни и решил стать критиком:

И какой-то обладатель какого-то имени

нежнейший в двери услыхал стук.

И скоро критик из именинного вымени

выдоил и брюки, и булку, и галстук.

Писатели, нас много. Собирайте миллион.

И богадельню критикам построим в Ницце.

Вы думаете – легко им наше белье

Ежедневно прополаскивать в газетной странице!

- В «Гимне здоровью» Маяковский здоровыми людьми называет «жирных» обывателей. Для них еда – смысл жизни. Наевшись, они пляшут на всей планете, которая скучна им, «как банка консервов». Это «люди из мяса», им не нужны нервы, они ничего не видят и не чувствуют.

- Маяковского по праву можно назвать талантливым сатириком XX века. Он обновил сатирический жанр. Обширность тем его сатирических стихотворений поражает. Кажется, не было такого негативного явления в жизни общества, которое бы поэт обошел своим вниманием. Маяковский создал галерею сатирических портретов взяточников, лентяев, мещан, глупцов и обжор. Сатиру рождают гнев и возмущение. Не случайно свой сборник сатирических произведений поэт назвал «Грозный смех». Маяковский продолжает лучшие сатирические традиции русской литературы: Грибоедова и Салтыкова-Щедрина. Стихи поэта пережили свое время и остались актуальными и сегодня. Смех Маяковского по-прежнему разит наповал мещан, критиков, взяточников и бюрократов.

Сценическая жизнь «Бани» В. Маяковского.

- «Баня» — сатирическая пьеса в шести действиях с цирком и фейерверком. Написана Владимиром Маяковским в 1929 году. Она была поставлена на сцене театра В. Мейерхольда. Общество встретило «Баню» чрезвычайно резкой критикой.

- Пьеса занимает в творчестве Маяковского значимое место. Она вошла в золотой фонд советской комедиографии, и сам автор говорил о ней: «...хочется дать, особенно в эпоху пятилетнего строительства, дать не только критикующую вещь, но и бодрый, восторженный отчет, как строит социализм рабочий класс». Эти «восторженным отчетом» и одновременно сатирическим произведением стала «Баня».

- «Баню» можно назвать продолжением многочисленных сатирических произведений поэта, разоблачающих мещан, бюрократов, «кандидатов из партии», низкопоклонников перед заграницей. Задачу пьесы Маяковский видел в том, чтобы высмеять и уничтожить «грозным смехом» скрытых и явных врагов нашего народа. Отсюда и название. На вопрос, почему пьеса называется «Баня», Маяковский отвечал двояко. Первый ответ: „«Баня» моет (просто стирает) бюрократов“. Другой ответ: «Потому что это единственное, что там не попадается».

- Идея «Бани» - борьба нового со старым, мешающим нашему движению вперёд, борьба за самокритику, за нового человека - творца, строителя. Высмеивает общественные пороки того времени — бюрократизм, приспособленчество, пустословие, «коммунистическое чванство».

- Опубликованная ещё до постановки, пьеса Маяковского вызвала острую полемику в прессе; один из идеологов РАППа, В. В. Ермилов, утверждал, что тема бюрократизма уже не актуальна, вот если бы Победоносиков олицетворял «правый уклон»… В ответ Маяковский в «Лозунгах к спектаклю «Баня» написал «А еще бюрократам помогает перо критиков вроде Ермилова». Под давлением руководства РАПП лозунг был снят со сцены зрительного зала. В приписке к предсмертному письму Маяковский упомянул об этом: «Ермилову скажите, что жаль — снял лозунг, надо бы доругаться». В 1953 году Ермилов отказался от своей тогдашней позиции и признал, что не сумел «разобраться в положительном значении «Бани».

- Хотя пьеса была написана для ГосТиМа, первую постановку «Бани» осуществил Владимир Люце в Драматическом театре Государственного народного дома в Ленинграде; премьера состоялась 30 января 1930 года. Лишь 16 марта 1930 года премьеру «Бани» сыграл Театр им. Мейерхольда. После успеха пьесы А. Безыменского «Выстрел», в течение года сыгранной 100 раз, премьера «Бани» более походила на провал. «Зрители, — писал В. Маяковский, впервые увидевший спектакль 10 апреля, — до смешного поделились — одни говорят: никогда так не скучали; другие: никогда так не веселились». «До смешного» разделились и критики, находившие в спектакле прямо противоположные недостатки. Однако претензии касались прежде всего пьесы и в равной мере предъявлялись её ленинградским постановкам; главная же претензия формулировалась в нескольких словах: «где коммунисты, где рабочие?» Тем не менее опасения Ермилова не оправдались: в ГосТиМе спектакль получился даже слишком острым, за что и был снят с репертуара; мейерхольдовская «Баня» стала выдающимся событием в истории советского театра.

- 17 марта того же года «Баня» была представлена на сцене филиала Ленинградского Большого драматического театра. Но после запрета спектакля ГосТиМа пьеса на протяжении многих лет не ставилась в СССР, лишь в 1950-х годах обрела новую сценическую жизнь. Начало ей положил радиоспектакль, поставленный Рубеном Симоновым в 1951 году, — первая трансляция состоялась 19 июля, в день рождения Маяковского. Победоносикова в этой постановке играл Игорь Ильинский, Чудакова — Алексей Грибов, Мезальянсову — Вера Марецкая. Событием театральной жизни стал спектакль, поставленный в 1953 году в Московском театре сатиры

Н. Петровым, В. Плучеком и С. Юткевичем и не сходивший со сцены на протяжении нескольких десятилетий. В 1950-х годах «Баня» шла на сценах многих периферийных театров СССР и в странах социалистического содружества; одну из первых постановок пьесы за рубежом осуществила ещё в 1948 году пражская театральная студия «Диск».

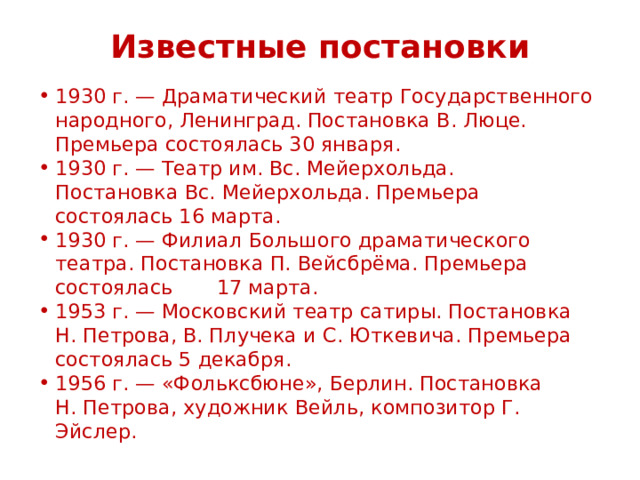

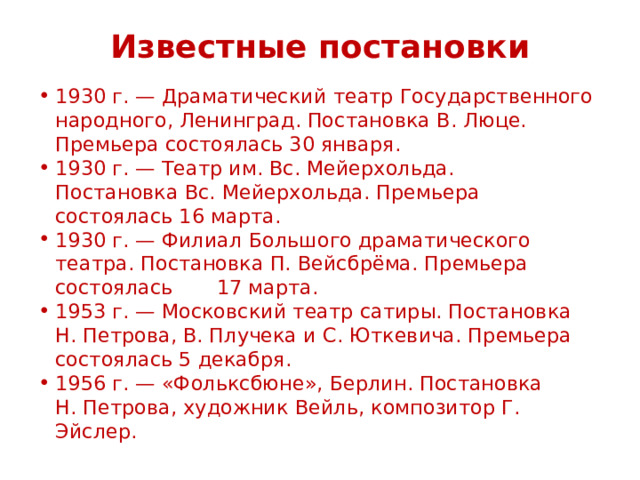

Известные постановки

- 1930 г. — Драматический театр Государственного народного, Ленинград. Постановка В. Люце. Премьера состоялась 30 января.

- 1930 г. — Театр им. Вс. Мейерхольда. Постановка Вс. Мейерхольда. Премьера состоялась 16 марта.

- 1930 г. — Филиал Большого драматического театра. Постановка П. Вейсбрёма. Премьера состоялась 17 марта.

- 1953 г. — Московский театр сатиры. Постановка Н. Петрова, В. Плучека и С. Юткевича. Премьера состоялась 5 декабря.

- 1956 г. — «Фольксбюне», Берлин. Постановка Н. Петрова, художник Вейль, композитор Г. Эйслер.

Обличение пороков общества и человека в пьесе Владимира Маяковского «Клоп»

- Маяковского считают мастером сатирических произведений. По его собственному мнению, наилучшим способом разоблачения зла в условиях борьбы за социализм является обличительный смех в сочетании с утверждением положительных явлений, составляющих основу жизни людей. В пьесах «Клоп» и «Баня» Маяковский активно использует проверенный способ - смех.

- Но смех бывает двух видов – смех ради смеха и поучающий смех, заставляющий пересмотреть свои принципы и взгляды на жизнь. Чтобы вызвать смех, многие писатели и поэты используют различные тропы. Основным можно считать гротеск - изображение чего-либо в фантастическом, уродливо-комическом виде, основанное на резких контрастах и преувеличениях.

- В образе главного героя пьесы, Петра Присыпкина, переименовавшего себя в Пьера Скрипкина, сочетаются многие отрицательные черты этого социального явления, во всех действиях и речах Присыпкина проявляется его обывательская сущность. По определению автора, Прйсыпкин — "бывший рабочий, бывший партиец, ныне жених". Используя выгоды своего социального положения в государстве победившего пролетариата, Скрипкин намеревается выгодно жениться, но на свадьбе случается драка, а потом пожар, в результате чего герой погибает, но оказывается воскрешенным в далеком коммунистическом будущем.

- Люди будущего, обитатели "молодняцкого" общежития, считают героя зараженным микробом мещанства, поэтому даже не признают его за человека, считая его представителем вымершего рода, называемым "обывателиус вульгариус". Грубый, бескультурный, эгоистичный Скрипкин выглядит "ископаемым" среди "идеальных" людей коммунистического общества, для которого пьянство, подхалимство и прочие пороки обывательского мира давно стали забытыми, неизвестными явлениями.

- Само общество коммунистов представлено Маяковским предельно разумно. Многие функции человека здесь выполняют автоматы, любовь искоренена как неразумное чувство. Для жителей будущего, настоящих пролетариев, Скрипкин представляет серьезную угрозу, он — мнимый пролетарий, мещанин, тогда как настоящие пролетарии — люди высокой нравственной культуры, свободные от всех пороков буржуазного общества.

- В образе главного героя пьесы, Петра Присыпкина, переименовавшего себя в Пьера Скрипкина, сочетаются многие отрицательные черты этого социального явления, во всех действиях и речах Присыпкина проявляется его обывательская сущность. По определению автора, Присыпкин — «бывший рабочий, бывший партиец, ныне жених». Используя выгоды своего социального положения в государстве победившего пролетариата, Скрипкин намеревается выгодно жениться, но на свадьбе случается драка, а потом пожар, в результате чего герой погибает, но оказывается воскрешенным в далеком коммунистическом будущем.

- Люди будущего, обитатели «молодняцкого» общежития, считают героя зараженным микробом мещанства, поэтому даже не признают его за человека, считая его представителем вымершего рода, называемым «обывателиус вульгариус». Грубый, бескультурный, эгоистичный Скрипкин выглядит «ископаемым» среди «идеальных» людей коммунистического общества, для которого пьянство, подхалимство и прочие пороки обывательского мира давно стали забытыми, неизвестными явлениями.

- Само общество коммунистов представлено Маяковским предельно разумно. Многие функции человека здесь выполняют автоматы, любовь искоренена как неразумное чувство. Для жителей будущего, настоящих пролетариев, Скрипкин представляет серьезную угрозу, он — мнимый пролетарий, мещанин, тогда как настоящие пролетарии — люди высокой нравственной культуры, свободные от всех пороков буржуазного общества.

«… Воскреси, свое дожить хочу!» (Актуальность и трагизм творчества Владимира Маяковского)

- Актуальность творчества Маяковского заключается в том, что поэт обладал гениальной одаренностью, сам был носителем высокой культуры, как поэтической, так и театральной. Политическая в своей основе сатира Маяковского проникает в сферу быта, нравственности, эстетики. Прозаседавшиеся, помпадуры, сплетники, трусы, обыватели, приспособленцы из категории «служителей муз» превращаются из безобидных, порой даже по-своему милых, в людей опасных для строительства новой жизни, утверждение новых духовных ценностей. Чтобы привлечь к ним внимание, сатирик пользуется различными способами укрупнения и заострения образа, создает особую, необычную ситуацию, близкую к фантастике.

- Трагедия Маяковского заключалась, прежде всего, в том, что он, вступивший в партию в 15 лет и трижды арестованный за свою революционную деятельность, искренне поверил в коммунистическую идею, поверил в ее вождей и,главным образом, в Ленина. Глубоко лиричный поэт, он заставил себя «наступить на горло собственной песне», чтобы отдать весь свой талант делу революции, делу построения нового общества. Однако постепенно Маяковский начал понимать ущербность советской власти и ее руководителей. В своей автобиографии «Я сам» он писал, что уже через год после октябрьского переворота решил не восстанавливать свое членство в партии, так как партийцы, сидевшие на искусстве , послали бы его «ловить рыбу в Астрахань». Еще в 1921 г. он написал стихотворение « О дряни», где остро бичевал советских мещан: «опутали революцию обывательщины нити».

- Все это усугублялась систематической и многолетней травлей его со стороны тех,кого он так беспощадно критиковал. Писатели, входившие в Российскую ассоциацию пролетарских писателей(РАПП), на каждом шагу декларировали свое исключительное право на создание прлетарской культуры и отрицали такое право у «попутчиков», к числу которых относили и Маяковского.

Заключение

- Связь поэтического слова с решением коренных задач эпохи, стремление передать наихарактернейшие настроения и чувства современников выводят нашу поэзию на линию традиций, завещанных Владимиром Владимировичем Маяковским. Преемственность по отношению к его наследию заключается в поэтическом воспроизведении всей многомерности жизни развитого социалистического общества в его наиболее существенных, типических проявлениях. По этому пути и идет советская и совремнная поэзия. Продолжать традиции Владимира Маяковского – это значит смотреть на нашу действительность с идейной и нравственной высоты современного миропонимания, соответствующего уровню новых задач.

Спасибо

за внимание!!!