МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА

урока истории для студентов 1 курса образовательных учреждений системы СПО

«Восточные славяне в древности»

Разработано преподавателем общественных дисциплин ГБПОУ «Фроловский промышленно-экономический техникум» Н.А. Панченко

Цель урока: сформировать у студентов представления о происхождении, социальном устройстве, быте и культуре восточных славян.

Задачи урока:

познакомить студентов с особенностями расселения восточнославянских племён в Восточной Европе;

показать обучающимся особенности культуры, верований и быта восточных славян.

формировать умение работать с картой;

способствовать овладению технологией исторического исследования;

развивать умения работать с различными историческими источниками (картами, текстовыми документами, учебником, иллюстрациями, видеофильмом), самостоятельно делать выводы, обосновывая их фактами, излагать собственные суждения об исторических событиях, устанавливать их взаимосвязь;

способствовать формированию у обучающихся уважительного отношения к истории и культуре наших предков.

Тип урока: Урок изучения нового материала

Методы:

Структура урока:

Мотивационная беседа.

Изучение нового материала.

Закрепление учебного материала.

Подведение итогов урока, рефлексия.

План урока:

Проблема происхождения Восточных славян и территория расселения

Социальное устройство, занятия и быт.

Культура и религия Восточных славян.

Оборудование:

учебник «История» авт. Артемов В.В. Лубченков Ю.Н., М.: 2013,

карта «Расселение славян в VI-IX вв..»,

презентация «Восточные славяне»,

Исторический документ - отрывок летописи «Повесть временных лет»(Нестор, XIIв.),

Картина Генриха Семирадского «Похороны знатного руса»,

В ходе урока 5 студентов выполняют роли: религиоведа, археолога, лингвиста, этнографа, историка.

ХОД УРОКА

Преподаватель: Здравствуйте, ребята!

Сегодня мы проводим урок, с темы которого начинается изучение истории нашего государства.

А знаете ли вы, как звали наших предков?

На каком языке они говорили? К какой языковой семье относились?

Что вам известно об их социальном устройстве, быте и религии?

А что бы вы хотели узнать?

Студенты отвечают, задача педагога подвести студентов к формулированию темы и цели урока.

Преподаватель:

- Тема урока «Восточные славяне в древности» (записывает на доске),

- Вы верно определили нашу цель – познакомиться с происхождением восточных славян, узнать об их социальном устройстве, быте, нравах, верованиях.

- Предложите свой план изучения новой темы. Что мы должны с вами узнать, чтобы уметь характеризовать жизнь и быт наших предков? (план записывает на доске).

- А помогать вести урок мне будут пятеро ученых – археолог, историк, религиовед, этнограф и лингвист. (Студенты, выступающие на уроке в роли ученых-помощников, заранее получили индивидуальные задания по направлениям темы. На груди у каждого – бейджик с именем и наименованием).

- Знакомство с восточными славянами мы начнём с истории происхождения народа.

Вопрос о происхождении восточных славян является одним из спорных вопросов в исторической науке. Древнейшая их история учеными окончательно не выяснена и прародина не установлена. Древние историки называли их антами и венедами, а современные ученые строят новые гипотезы, порой неожиданные.

Истоки исторической судьбы славян уходят в никуда. Мы доподлинно не знаем, на каком языке говорили эти племена, какой языковой группе они принадлежат.

А вот почему мы не можем ответить на эти вопросы, нам расскажет мой помощник – лингвист.

Лингвист: Большинство ученых утверждают, что у славян до Х века не было своей письменности, а значит, мы не можем идентифицировать их язык, сравнить его с другими древними языками, а значит, не представляется возможным достоверно утверждать, к каким народам славяне имеют самое близкое родство.

Многие исследователи связывают возникновение славянской письменности с принятием христианства. Однако, есть версия, что у славян письменность все-таки была, что самым древним документом славян была «Велесова книга», написанная на деревянных дощечках и якобы найденная в заброшенном княжеском доме в годы гражданской войны. Большинство историков считают «Велесову книгу» фальсификацией, подделкой. Она написана на смеси современных языков - русского, церковнославянского, украинского, польского, чешского. Лингвисты утверждают, что ее составитель не имел никакого представления, о том, как языки меняются во времени и его произведение не заслуживает внимания.

Официальная наука говорит о том, что около 2,5 тысяч лет до н.э. от волны индоевропейцев, проживающих в Европе, отделились балто-славянские племена. В V веке до н.э. они разделились на балтов и славян. Славяне разделились на три ветви – восточную, западную и южную.

Преподаватель: Спасибо. Ребята, на ваших партах и на доске вы видите карту расселения славян. Давайте изучим ее и назовем где расселены были слявянские ветви, из каких племен они состояли.

Студенты выполняют задание и отвечают на поставленные вопросы.

Преподаватель: Спасибо. Итак, славяне не оставили нам о себе письменных источников. Откуда же мы все-таки узнали об истории славян? Допустим, что у них до Х века письменности не было. Но ведь у других народов она была! Есть немало письменных источников, повествующих о древних славянах и местах их расселения. В основном это древнегреческие, латинские, византийские, арабские сочинения.

Послушаем, что говорят нам о славянах древние историки?

Историк:

В начале нашей эры Европа представляла собой соседство двух миров — развитой римской цивилизации и мира варваров, где отсутствовали государства, города и письменность. Первые упоминания о славянах ученые обнаружили в произведении «Естественная история» римского историка Гая Плиния Старшего (23—79 гг. н. э.). Он называет народы, живущие на Восточно-европейской равние – венедами. В 98 г. появилось сочинение «Германия» Публия Корнелия Тацита, который попытался определить, к какому народу ближе венеды — к германцам или сарматам. Как сарматы, они «рыщут по лесам и горам… Однако их скорее можно причислить к германцам, потому что они сооружают себе дома, носят щиты и передвигаются пешими, причем с большой быстротой; все это отмежевывает их от сарматов, проводящих всю жизнь в повозке и на коне».

Интересные сведения о славянах обнаружены в источниках VI—VIII вв. Иордан — автор «Гетики» (середина VI в.) — сообщает, что венеты — многочисленное племя, проживающее на огромных пространствах от истоков реки Вислы и называет их славянами и антами.

Основываясь на этих данных, учёные полагают, что в I тыс. н. э. славяне занимали громадную территорию Евразии.

Преподаватель: Полную картину расселения именно восточных славян мы встречаем в древнейшей русской летописи «Повесть временных лет», автором которой был монах Киево-Печерской лавры Нестор.

Попробуем обозначить естественные природные границы той территории, на которой расселились восточные славяне. Для этого проанализируем карту VI-IX вв..».

Что находилось на севере, юге, востоке и западе той территории, которую занимали славяне?

Жили ли славяне на территории нашей области?

Названия каких восточнославянских племен нанесены на карту?

Какие народы были соседями славян?

Ответы студентов.

Действительно, территория восточных славян на севере была ограничена Онежским и Ладожским озерами, на юге – реками Прут, Днестр и Южный Буг; на востоке – междуречьем Оки и Волги, а на западе простиралась до предгорий Карпат.

Угро-финские племена, балты, волжские булгары, аланы, хазары были соседями славян.

Правда, отношения с соседями у славян были разными – с северными угро-финскими племенами – доброжелательные, эти народы с удовольствием перенимали высокую земледельческую культуру славян, т.к. до их появления не умели обрабатывать землю. А вот кочевые народы часто совершали набеги на славян, пытались обложить их данью.

Ребята, работая с фрагментом летописи и картой, вы назвали несколько славянских племен.

Пригласим археолога, чтобы узнать, как ученым удалось подтвердить их количество.

Археолог:

Действительно, археологические находки подтвердили, что на этой территории около 15 восточнославянских племенных союзов. А выяснилось это следующим образом. Археологи во время раскопок обнаружили разнообразные колты. Это женские украшения, височные кольца. Выяснилось, что они отличаются формой и орнаментом, у разных племен украшения отличаются. (демонстрация слайдов презентации).

Также археологам стало известно как жили славянские племена.

Предлагаю «заглянуть» в древнеславянское поселение. Как правило, оно было небольшим – состояло из 1-5 дворов. Такое поселение называлось «гнездо». Внутри поселения расстояние между дворами доходило до 5 км, а расстояние до других гнезд могло достигать 80-100 км. Несколько гнезд составляли родовую общину – вервь. Часто поселения обносили земляным валом, а строились чаще всего на берегах рек.

Раскопки позволяют представить и облик древнего жилища. (демонстрация слайдов презентации).

Это небольшая полуземлянка с полом в 1-1,5 метра ниже уровня земли, деревянными стенами, обмазанной глиной, двускатной крышей касающейся земли. Внутри глиняная или каменная печь. Печь топили по черному, т.е. дым уходил в отверстие в крыше). Обычно площадь жилища была небольшой S=10-20 кв. м.

Вплоть до наших дней по берегам рек, впадающих в Днепр, сохранились остатки древних огромных крепостей.

Преподаватель: Спасибо. Чем занимались славянские племена?

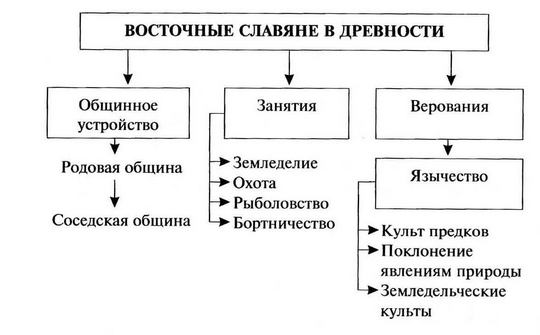

Основным занятием их было земледелие. Известно, что они выращивали рожь (жито), ячмень, пшеницу, овес, лен, горох. Возделывать землю было не просто. У славян существовали такие системы земледелия как подсечно-огневая, переложная.

Самой простой системой была переложная. Несколько лет подряд поле эксплуатировали до полного истощения. Потом землю забрасывали на 8-15 лет, чтобы она восстановилась, позже ее снова вовлекали в хозяйственный оборот.

Очень трудоемкой была подсечно-огневая система. Земли, занятые лесами, готовили под пашню. Сначала вырубали лес, выкорчевывали пни. Древесину увозили в поселения, а пни вековых деревьев жгли на месте, пепел удобрял землю. На следующий год ее обрабатывали сохой, рыхлили бороной и засевали зерном.

Скотоводство было не менее важным занятием славян, об этом свидетельствуют не только исторические источники, но и само слово «скот». В переводе с древнеславянского оно означает – «деньги». Славяне выращивали крупный и мелкий домашний скот: лошадей, коров, овец, коз, свиней, гусей. Повсеместно при раскопках славянских селений обнаруживаются останки этих животных.

Помимо этого славяне занимались промыслами – бортничеством – сбором меда диких пчел, рыболовством, охотой. Занимались они ремеслом и торговлей, широко среди них распространены были такие ремесла, как гончарное, кожевенное, ткацкое, кузнечное. Славяне торговали с соседями, предметом экспорта было зерно. О масштабах производства зерна у славян свидетельствуют найденные археологами следы ям-хранилищ, вмещавших до 5 т зерна. И конечно, всем нам известно, что по их землям проходил самый известный торговый путь – «из варяг в греки», связавший Скандинавию и Ближний Восток.

Преподаватель: Каким было социальное устройство славян?

Во главе восточнославянских племенных союзов стояли князья, опиравшиеся на военно-служилую знать – дружину. Но это поначалу были только военные вожди, ведь в условиях родовой общины все ее члены были равны, даже военная добыча делилась поровну. Князь не был главным человеком в общине, он был первым среди равных. Все важные решения принимались на народном вече (собрании).

Людям было удобно жить в условиях родовой общины, они работали вместе и вместе оборонялись от врагов. Общей собственностью считались пашни, лесные и сенокосные угодья, пастбища и водоемы. А вот орудия труда и жилища были личной собственностью семьи.

Но с течением времени происходят кардинальные изменения в социальном устройстве славян. Процесс совершенствования орудий труда приводил к увеличению производительности труда. Отпала необходимость совместно с многочисленными родственниками вести хозяйство. Родственные семьи стали расселяться на пустующие земли и родовая община сменилась соседской. В этих условиях изменилась и роль военных вождей, с 8 века князья стали собирать дань с подвластных земель, обычай сбора дани назывался «полюдье».

А теперь пригласим этнографа и познакомимся с одеждой и обычаями славян.

Этнограф: Основным видом одежды как мужской, так и женской, считалась рубаха. (демонстрация презентации).

Женщины носили длинную рубаку до пола, мужчины -

чуть ниже пояса. Мужчины носили порты – штаны. Рубахи подвязывались расшитыми поясами, вышивка присутствовала на вороте и рукавах рубахи. Такая одежда шилась из льна. Примечательно, что одним из самых распространенных знаков в орнаменте славян были солнечные, солярные знаки, символизирующие солнце и плодородие. Сегодня их называют свастическими символами, свастикой. К сожалению, в будущем этот символ солнца будет перенят фашистами и приобретет совсем иной смысл.

Что касается верхней одежды, то ее шили с использованием шерсти, шкур животных.

О характере славян римские и греческие историки писали так: “Они сходны по своему образу жизни, по своим нравам, по своей любви к свободе; их никаким образом нельзя склонить к рабству, или подчинению… Они очень высокого роста и огромной силы, это неплохие и совсем не злобные люди. Они гостеприимны, радушны. Они выносливы, мужественно переносят жару, холод, дождь, голод. В бой идут с двумя небольшими копьями, а некоторые имеют прочные тяжелые щиты. Вооружение их составляют луки и стрелы. В сражении славяне избегают открытых местностей, встречая врага в лесах или у обрывов; при этом они широко пользуются искусством засады.”

Преподаватель: Спасибо. Пришла пора поговорить о том, во что же верили восточные славяне, каким богам поклонялись. Как и все народы находившиеся на стадии разложения первобытно - общинного строя славяне были язычниками. Они верили в злых и добрых духов, поклонялись силам природы, идолам.

Религиовед: Духов они называли по месту обитания – ведь дух у славян – это «хозяин места. В водной стихии жили русалки и водяные, лес был царством лешего, в жилище «хозяин» домовой, в бане – банник, во дворе – дворовой.

Древнейшими божествами славян считались бог Род и Рожаницы. Род - общеславянский бог, создатель всего живого. Позже возник целый пантеон славянских богов.

Сварог – вдувающий жизнь в человека, бог огня, покровитель кузнецов и ювелиров.

Перун – бог грома и молнии, покровитель воинов.

Велес (Волос) – бога скота, торговли и богатства.

Даждьбог, Хорс, - боги солнца и солнечного света

Стрибог – бог ветра, бури, урагана, покровитель путешественников.

Мокошь (Макошь) – богиня плодородия, покровительница женщин и женского рукоделия.

Марена – богиня смерти, покровительница зимы.

Симаргл (Самаргл) ‑ единственное зооморфное существо пантеона древнерусских богов (священный крылатый пес, охранявший вход в потусторонний мир).

Невозможно перечислить всех славянских богов – их очень много, но названия их знакомы всем – Купала, Ярило, Лада, Лель, Правда, Кривда, Коляда, Белобог, Жива и другие.

Славяне изготавливали деревянные и каменные изваяния своих богов (идолов). Местами поклонения служили священные рощи и водные источники. Известно, что славяне приносили жертвы богам не только в виде выращенных плодов и животных, но и человеческие жертвы.

Преподаватель: Предлагаю вашему вниманию небольшой видеоролик о славянских божествах. (демонстрация фильма)

Преподаватель: Славяне верили в загробную жизнь. Это подтверждается широким распространением похоронных обрядов, когда с покойником хоронят все, что может пригодиться ему в загробной жизни.

Ребята, перед вами картина Генриха Семирадского – «Похороны знатного руса». Рассмотрите картину, опишите ее. Попробуйте понять, кто на ней изображен, для чего на ней изображены предметы, животные, разные люди. Какие функции они выполняют в обряде? Предположите, чем завершится этот обряд? (проблемное задание).

Описание картины. Устные ответы с места.

Преподаватель: Хочу познакомить вас с историческим документом – описанием обряда похорон у славян арабским путешественником Ибн Фадланом (10 век).

«Его добро собирают и делят на три части: одну отдают семье, другую тратят на одежду для покойника, а третья идет на «набидх» (перебродивший напиток), который пьют в тот день, когда рабыню предают смерти и сжигают вместе с ее хозяином».

Рабыня сама выступала вперед и давала добровольное согласие стать посмертной невестой хозяина и быть сожженной вместе с ним. Этот союз после смерти означал для нее не только высокую честь, но и вечную свободу.

Тем временем скорбящие сподвижники устанавливали лодку вождя на огромном штабеле дров. «Потом они принесли гроб и поместили его в корабль; они устлали его вышитыми византийскими коврами и подушками». На это ложе поместили тело покойного в богатой одежде и украшениях. «Затем,— продолжает Ибн-Фадлан,— принесли «набидх», фрукты, душистые травы и положили все это рядом с ним. Наконец, привели двух коней, которых гоняли, пока они не покрылись потом, после чего их зарезали, и бросили в корабль». Затем к кораблю подводили молодую женщину. Мужчины, вооруженные щитами и жезлами, подходили к ней и протягивали чашу «набидха». Она пела песню и осушала чашу, после чего брала вторую. В это время появлялась старая женщина, которая в руке держала кинжал. «Мужчины окружали этих двух женщин и били жезлами по щитам, чтобы заглушить крики». Когда посмертная невеста руса была мертва, ее вносили в ладью, поджигали штабель дров и «вскоре все было объято ярким пламенем — сначала лодка, потом навес, потом — покойник и покойница и все, что было в лодке».

Преподаватель: А теперь давайте закрепим изученный материал. Приглашаю своих помощников, «ученых».

Преподаватель и студенты, выступающие в роли ученых, задают студентам вопросы:

Археолог:

-Как ученым удалось выяснить количество племенных союзов, живших в Восточной Европе? ( о найденным во время раскопок женским височным кольцам – колтам. У разных племен они были разными)

- В каких жилищах жили древние славяне? (полуземлянках).

Историк:

- как называлась древнеславянская община? (вервь);

- почему родовая община сменилась на соседскую? (усовершенствование орудий труда отменило необходимость жить родичам вместе и вместе обрабатывать землю).

- назовите главный орган управления славян в догосударственный период ( народное вече).

Лингвист:

- какие народы говорят на славянских языках? ( поляки, болгары, моравы, чехи, словенцы, словаки, украинцы, белорусы, русские, и т.д.)

- почему ученые не могут точно определить происхождение славян? ( считается, что у славян в древности не было письменности, поэтому идентифицироватьих язык и происхождение трудно).

Этнограф:

- А как выглядели восточные славяне? Какими чертами характера они были наделены?

(основная одежда – рубаха, у мужчин еще и порты, шили одежды их льна, шкур животных, шерсти, мастерили лапти-лыченцы. Были храбры, гостеприимны, их нельзя было склонить к подчинению.)

Религиовед:

- Как можно назвать религию восточных славян в древности? (язычество)

- Чем можно доказать тот факт, что славяне верили в загробную жизнь? ( хоронили умершего с материальными ценностями, которые могут пригодиться в загробном мире).

Преподаватель: Ребята, а из каких исторических источников мы получили знания о славянах?

Ответы студентов.

Рефлексия.

- Что нового вы узнали о славянах? А что еще хотели бы узнать?

- какие вопросы темы были самыми интересными?

А самыми трудными?

Преподаватель: Спасибо за ответы, а моим помощникам – за подготовку и активную работу на уроке.

Выставление оценок.

Домашнее задание: Артемов В.В.., Лубченков Ю.Н., История, §1. Подготовить сообщения о военных конфликтах славян с кочевниками в VI- IХ веках.

Литература и интернет-ресурсы:

- Артемов В., Лубченков Ю. История. М: «Академия», 2014

Анисимов, Е.В. История России от Рюрика до Путина. Люди. События. Даты / Е.В. Анисимов. - СПб.: Питер, 2013

Кириллов В.В. История России в 2-х частях. Часть 1. До XX века. Учебник для СПО, И.: 2018

Соловьев, С.М. История России с древнейших времен / С.М. Соловьев. - М.: Эксмо, 2013.

https://istoriarusi.ru/kiev/vostochnie-slavjane.html

http://hiztory.ru/rus/vost-slavyane.html

http://www.history-at-russia.ru/i-v/vostochnye-slavyane.html

https://www.yaklass.ru/materiali?mode=lsntheme&subid=1&themeid=159

Приложение 1

РАССЕЛЕНИЕ СЛАВЯН

«И смешал Бог народы, и разделил на семьдесят и два народа, и рассеял по всей земле. От этих же семидесяти двух язык произошел и народ славянский. Сели славяне по Дунаю, где теперь земля Венгерская и Болгарская. От тех славян разошлись славяне по земле и прозвались именами своими от мест, на которых сели. Так одни сели на реке именем Морава и прозвались морава, а другие назвались чехи. А вот еще славяне: белые хорваты, сербы и хорутане. Славяне сели на Висле и прозвались ляхами, а от тех ляхов пошли поляки. Также и эти славяне пришли и сели по Днепру и назвались полянами, а другие — древлянами, потому что сели в лесах, а еще другие сели между Припятью и Двиною и назвались дреговичами, иные сели по Двине и назвались полочанами по речке Полота. Те же славяне, которые сели около озера Ильменя, прозвались своим именем — славянами, и построили город, и назвали его Новгородом. А другие сели по Десне и по Сейму и назвались северянами. И так разошелся славянский народ. Когда же поляне жили отдельно по горам этим, тут был путь из Варяг в Греки и из Грек по Днепру, а в верховьях Днепра — волок до Ловоти, а по Ловоти можно войти в Ильмень, озеро великое; из этого же озера вытекает Волхов и впадает в озеро великое Нево, и устье того озера впадает в море Варяжское. А Днепр впадает устьем в Понтийское море; это море слывет Русским.

Поляне же жили в те времена отдельно и построили городок Киев. А у древлян было свое княжение, а у дреговичей свое, а у славян в Новгороде свое, а другое на реке Полота, где полочане. От этих последних произошли кривичи, сидящие в верховьях Волги, и в верховьях Двины, и в верховьях Днепра, их же город — Смоленск. От них же происходят и северяне.

Поляне же были из славянского рода и только после назвались полянами, и древляне произошли от тех же славян и также не сразу назвались древлянами; радимичи же и вятичи — от рода ляхов. Были два брата у ляхов — Радим, а другой — Вятко; и пришли и сели: Радим на Соже, от него прозвались радимичи, а Вятко сел с родом своим по Оке, от него получили свое название вятичи. И жили между собою в мире поляне, древляне, северяне, радимичи, вятичи и хорваты. Дулебы же жили по Бугу, где ныне волыняне, а уличи и тиверцы сидели по Днестру и соседили с Дунаем. Было их множество; сидели они прежде по Днестру до самого моря».