СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Методические рекомендации

Методические рекомендации для выполнения практических работ по истории . Предназначены для студентов ППССЗ 2 курса ,обучающихся по специальности: 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Просмотр содержимого документа

«Методические рекомендации»

Автономное учреждение

профессионального образования

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

«Сургутский политехничексий колледж»

Структурное подразделение - 2

Методические рекомендации

по выполнению практических работ

по дисциплине ОГСЭ.02 История

для студентов очной формы обучения

Специальность: 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Наименование профиля: технический

Сургут 2018

Методические рекомендации по выполнению практических работ

по дисциплине ОГСЭ.02 История для специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.

Составитель:

Л.В. Зуева, преподаватель общественных дисциплин и истории.

Предназначено для студентов и преподавателей средних профессиональных учебных заведений и соответствует действующей программе.

Данное пособие содержит методические рекомендации для выполнения практических работ по дисциплине ОГСЭ.02 История.

Пояснительная записка

Целью практической работы является овладение фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками по профилю изучаемой дисциплины, закрепление и систематизация знаний, формирование умений и навыков и овладение опытом.

Практическая работа студентов является обязательной для каждого студента и определяется учебным планом.

Формы самостоятельной работы студентов включают в себя заполнение таблиц и схем, чтение исторических источников.

На выполнение одной практической работы отводится 80 минут (2 академических часа).

Критериями оценки результатов практической работы студента являются: обоснованность и четкость изложения ответа на поставленный вопрос, правильность и грамотность заполнения граф и колонок.

Критерии оценки практический работы обучающихся

Оценка 5 ставится, если обучающийся:

обстоятельно с достаточной полнотой излагает соответствующий материал

дает правильные формулировки, точные определения, понятия терминов;

может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры;

использует компьютерные технологии (презентация Power Point, Flash–презентация, видео-презентация и др.);

правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью выяснить степень понимания студентом данного материала

Оценка 4 –

неполно (не менее 70% от полного), но правильно изложено задание;

при изложении были допущены 1-2 несущественные ошибки, которые он исправляет после замечания преподавателя;

дает правильные формулировки, точные определения, понятия терминов;

может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры;

правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью выяснить степень понимания студентом данного материала.

Оценка 3 – неполно (не менее 50% от полного), но правильно изложено задание;

при изложении была допущена 1 существенная ошибка;

знает и понимает основные положения данной темы, но допускает неточности в формулировке понятий;

излагает выполнение задания недостаточно логично и последовательно;

затрудняется при ответах на вопросы преподавателя.

Оценка 2 – неполно (менее 50% от полного) изложено задание;

при изложении были допущены существенные ошибки.

Оценка 1 – работа обучающимся не представлена.

Список практических работ (18 ч.)

| № | Название работы | Количество часов |

| | Вторая мировая война. Великая Отечественная война советского народа. | 2 |

| | Начало «холодной войны». | 2 |

| | СССР во второй половине 60-х – начале 80-х гг. ХХ века. | 2 |

| | Советская культура в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.) и её развитие в послевоенные годы. | 2 |

| | Дезинтеграционные процессы в России и Восточной Европе во второй половине 1980-х гг.». | 2 |

| | Россия и мир на рубеже XX–XXI веков. | 2 |

| | Культура России второй половины XX века. | 2 |

| | Современная Россия. Инновационная деятельность – приоритетное направление в науке и экономике. Сохранение традиционных нравственных ценностей и убеждений в условиях стандартизации различных сторон жизни российского общества. | 2 |

| | Перспективные направления и основные проблемы развития РФ на современном этапе. | 2 |

| ИТОГО: | 18 | |

Указания по выполнению практических работ

Практическое занятие № 1.

Тема: Вторая мировая война. Великая Отечественная война советского народа.

Проанализируйте документ и сделайте вывод об отношении европейских правителей к предстоящей войне.(Приложение1 и 2)

Проанализируйте документ и сделайте вывод о характере отношений между СССР и Германией.

Прочитайте письма немецких офицеров и солдат и ответьте на вопрос: «Каков был боевой дух в армии Вермахта в 1943г»?

ЯНВАРЬ 1943:

31.01.43: Ниже публикуются выдержки из писем немецких солдат, подобранных на поле боя в районе Сталинграда. Эти письма написаны в первой половине января месяца.

Обер-ефрейтор Иоахим Бауман писал: «За Сталинград пролито громадное количество немецкой крови, но мы ничего не достигли... От нашей дивизии осталось несколько десятков человек... Раньше солдаты говорили, что путь в Германию лежит через госпиталь. Теперь, когда мы находимся в мерзком окружении, ничто не может облегчить судьбу солдат. Все дороги на родину наглухо закрыты».

Унтер-офицер Куне пишет: «К нам самолеты уже не прилетают... Лошадей с’ели. У Иозефа Росса была собака. Ее тоже съели. Поверь, это не шутка».

Солдат Отто Зехтиг пишет: «Тут, в Сталинграде, я зарезал и съел трех кошек». Солдат Гейнц Манус жалуется в письме: «Наиболее ужасными являются уличные бои, в которых русские большие специалисты. В моем подразделении было 140 человек. Сейчас осталось только 6. Остальные ранены или убиты».

Отчаяние звучит в письме Генриха Мейзеля: «Боюсь, что нам не удастся вырваться. Русские тоже умеют воевать, и они никого не выпустят из этого котла. Но наши господа ничего знать не хотят и требуют, чтобы мы сопротивлялись до последней капли крови, хотя это совершенно бессмысленно». (Совинформбюро)*

30.01.43: Гитлер не говорит, что фон Паулюс грозил убить жен и матерей всех немцев, которые сдадутся в плен. Гитлер не говорит, что фрицы боятся сдаваться в плен, потому что фрицы никогда не видали людей: звери, они жили среди зверей.

Один из окруженных фрицев по имени Вебер 22 декабря писал своей жене: «Вчера издан новый приказ — ни одного русского не брать в плен».

Другой фриц, ефрейтор Хаман, 14 ноября доносил своей самке: «Пленных мы теперь не берем. Это звучит жестоко, но поверь мне — здесь приходится быть твердым». Вот разгадка немецкого «героизма»: они не верят, что могут быть на свете солдаты, которые не бьют лежачего. Но голод не тетка, и голод не Гитлер. Доев последних собак и кошек, фрицы все же подымают руки. Заикаясь, они лопочут: «Гитлер капут». Вот подарок фюреру к его десятилетию: стада немецких пленных с геррами-генералами за козлов и с фрицами за баранов. ("Красная звезда", СССР)

27.01.43: «Дорогие родители! Здесь ад, — писал из-под Сталинграда ефрейтор Жозеф Циммах, полевая почта 27800, — ничего подобного мы еще ни разу не переживали. К сожалению, я не могу вам всего писать, но, если случайно я уцелею, позже я расскажу вам. Сталинград – это могила немецких солдат. Это в тысячу раз хуже того, о чем ты рассказывал мне, отец, что пережил ты у Перонны на Сомме во время войны 1914—18 гг. Нас жестоко обманули, отец...»...

Задание по контурной карте.

Отметьте страны, участницы антигитлеровской коалиции.

Отметьте города-герои.

Укажите линию фронта в ноябре 1942г.

Отметьте территорию, оккупированную Японией на Дальнем Востоке.

Перечислите войска каких фронтов участвовали в освобождении Восточной Европы и Германии.

Приложение1

Приложение 2

Практическое занятие № 2.

Тема: Начало «холодной войны.

1. По материалам учебника дайте периодизацию «холодной войны».

2. Выполните задание по контурной карте: укажите «горячие» точки, где происходили конфликты в ходе «холодной войны» (страна, даты, события).

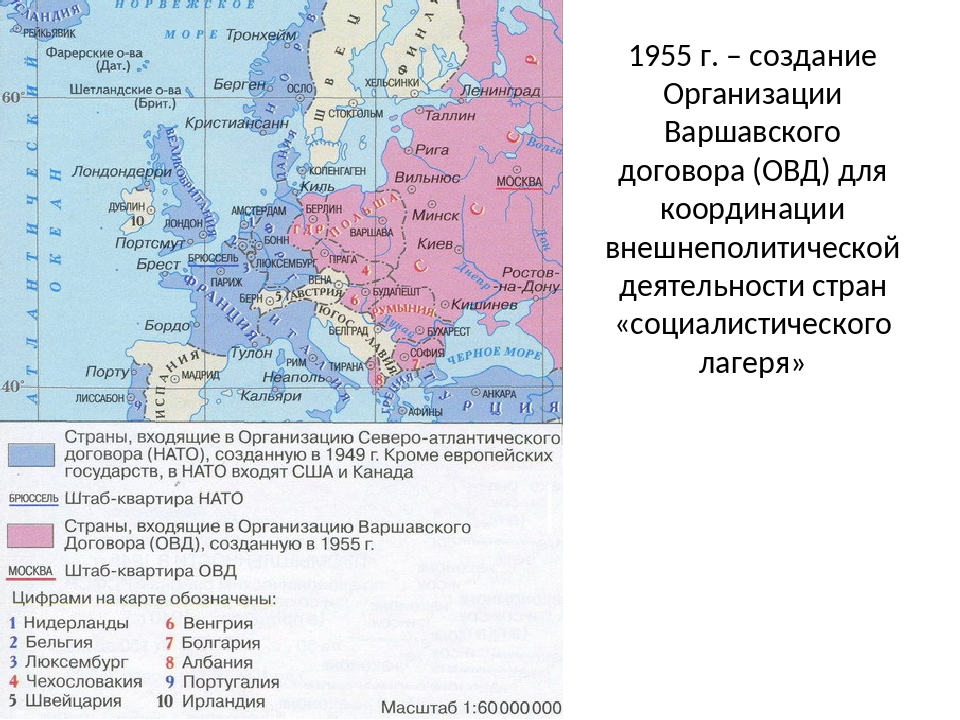

Выпишите на основании информации карты страны , входящие в НАТО , ОВД и СЭВ ( Приложение 1).

Укажите места советско-американских встреч на высшем уровне в 1985-1990гг.

3.Проанализируйте речь У. Черчилля в Фултоне и сделайте вывод о роли Великобритании в мире.

Фултонская речь (англ. Sinews of Peace) была произнесена 5 марта 1946 года Уинстоном Черчиллем в Вестминстерском колледже в Фултоне, штат Миссури, США; в СССР считалась сигналом для начала холодной войны. В момент произнесения речи Черчилль не был, вопреки распространённому заблуждению, премьер-министром Великобритании; после поражения консервативной партии на выборах 5 июля 1945 года он являлся лидером оппозиции; в США находился не с официальным визитом, а как частное лицо, на правах отдыхающего.

В начале Фултонской речи Черчилль констатировал, что отныне «Соединённые Штаты находятся на вершине мировой силы». «Это — торжественный момент американской демократии», но и крайне ответственное положение. Противостоят им два главных врага — «война и тирания». Объединённые Нации не смогли защитить мир, и поэтому было бы «преступным безумием» поделиться с ними секретом ядерной бомбы, которым пока владеют США, Англия и Канада. Чтобы стать реальным гарантом мира, Объединённые Нации должны иметь собственные вооруженные силы — в первую очередь, воздушные — сформированные на международной основе. «Я, — сказал Черчилль, — хотел видеть эту идею реализованной после первой мировой войны и считаю, что это нужно осуществить немедленно».

Мы не можем закрыть глаза на то, что свободы, которые имеют граждане в США, в Британской империи, не существуют в значительном числе стран, некоторые из которых очень сильны. В этих странах контроль над простыми людьми навязан сверху через разного рода полицейские правительства до такой степени, что это противоречит всем принципам демократии. Единственным инструментом, способным в данный исторический момент предотвратить войну и оказать сопротивление тирании, является «братская ассоциация англоговорящих народов». Это означает особые отношения между Британским содружеством и Империей и Соединёнными Штатами Америки.

Во второй части речи Черчилль перешёл к анализу ситуации в Европе и Азии. Он открыто назвал Советский Союз причиной «международных трудностей»:

Тень упала на сцену, ещё недавно освещённую победой Альянса. Никто не знает, что Советская Россия и её международная коммунистическая организация намерены делать в ближайшем будущем и есть ли какие-то границы их экспансии. Я очень уважаю и восхищаюсь доблестными русскими людьми и моим военным товарищем маршалом Сталиным… Мы понимаем, что России нужно обезопасить свои западные границы и ликвидировать все возможности германской агрессии. Мы приглашаем Россию с полным правом занять место среди ведущих наций мира. Более того, мы приветствуем или приветствовали бы постоянные, частые, растущие контакты между русскими людьми и нашими людьми на обеих сторонах Атлантики. Тем не менее моя обязанность, и я уверен, что и вы этого хотите, изложить факты так, как я их вижу сам.

Как Черчилль видел эти факты, он изложил в основном абзаце речи:

От Штеттина на Балтике до Триеста на Адриатике, через весь континент, был опущен «железный занавес». За этой линией располагаются все столицы древних государств Центральной и Восточной Европы: Варшава, Берлин, Прага, Вена, Будапешт, Белград, Бухарест и София, все эти знаменитые города с населением вокруг них находятся в том, что я должен назвать советской сферой, и все они, в той или иной форме, объекты не только советского влияния, но и очень высокого, а в некоторых случаях и растущего контроля со стороны Москвы… Коммунистические партии, которые были очень маленькими во всех этих восточноевропейских государствах, были выращены до положения и силы, значительно превосходящих их численность, и они стараются достичь во всём тоталитарного контроля.

Опасность коммунизма, заявил Черчилль, растёт везде, «за исключением Британского содружества и Соединённых Штатов, где коммунизм ещё в младенчестве». Он сказал, что «в большом числе стран, далёких от границ России, во всём мире созданы коммунистические „пятые колонны“, которые работают в полном единстве и абсолютном послушании в выполнении директив, получаемых из коммунистического центра».

Вспоминая конец первой мировой войны, Черчилль напомнил, что в те дни были уверенность и большие надежды, что время войн навсегда прошло. Но сейчас он не чувствует такой уверенности и таких надежд. Однако, сказал Черчилль, «я отвергаю идею, что новая война неотвратима… Я не верю, что Советская Россия жаждет войны. Она жаждет плодов войны и неограниченного расширения своей власти и идеологии». И далее: «Из того, что я видел во время войны в наших русских друзьях и соратниках, я заключаю, что ничем они не восхищаются больше, чем силой, и ничего они не уважают меньше, чем слабость, особенно военную слабость. Поэтому старая доктрина баланса сил ныне неосновательна».

Черчилль подчеркнул:

Никогда не было в истории войны, которую было бы легче предотвратить своевременным действием, чем ту, которая только что опустошила огромную область на планете. Такой ошибки повторить нельзя. А для этого нужно под эгидой Объединённых Наций и на основе военной силы англоязычного содружества найти взаимопонимание с Россией. Тогда главная дорога в будущее будет ясной не только для нас, но для всех, не только в наше время, но и в следующем столетии.

В ходе своей речи, написанной и прочитанной с присущим Черчиллю блеском, он активно применял позаимствованные у Геббельса запоминающиеся образы и ёмкие выражения — «железный занавес» и его «тень, опустившаяся на континент», «пятые колонны» и «полицейские государства», «полное послушание», «безусловное расширение власти» и т. д. Интересно, что бывший (и будущий) премьер-министр Великобритании лишь по разу использовал слова «Британия» и «Великобритания». Зато «Британское содружество и Империя» — шесть раз, «англоговорящие народы» — шесть раз, «родственные» — восемь, чем подчёркивалось, что вопрос в Фултонской речи ставился не о национальных интересах Англии, а об интересах всего англоговорящего мира.

Приложение 1

Практическое занятие № 3

Тема: «СССР во второй половине 60-х – начале 80-х гг. ХХ века».

Просмотрите видеоматериалы и сделайте выводы о развитии народного хозяйства в СССР в 70-е гг.( в чем виделась цель реформ Косыгина? В чем состояли перекосы советской экономики 70х годов ХХ века?) https://yandex.ru/video/preview?filmId=12686183827093672509&text=фильм%2Bреформы%2BКосыгина

Прочитайте информацию, проанализируйте и сделайте вывод о положении в обществе в 60-х годах в СССР. https://ok.ru/video/40740194875

Отметьте на карте крупные предприятия, построенные с 1960 по 1980г г.

Восстание в Новочеркасске в 1962 году произошло в результате забастовки рабочих местного электровозостроительного завода, к которому присоединились другие горожане. Это была одна из самых массовых акций протеста в истории СССР. Подавлена силами армии и КГБ, вся информация о ней засекречена.

Причины

В начале 60-х в СССР сложилась критическая экономическая ситуация, которая и привела к восстанию в Новочеркасске в 1962 году. Современные историки отмечают, что из-за стратегических ошибок правительства возникли проблемы с продовольственным обеспечением. Уже к весне 1962 года нехватка хлеба стала настолько ощутимой, что первый генеральный секретарь партии Хрущев пошел на беспрецедентный для того времени шаг - импорт зерна. Свою роль сыграла и денежная реформа 1961 года. Возник острый дефицит продуктов питания. В конце мая было принято решение о повышении розничных цен. Мясо сразу подорожало на треть, сливочное масло - на четверть. В газетах все это цинично преподносилось как ответ на просьбы трудящихся. Вдобавок к этому на электровозостроительном заводе (НЭВЗ) норма выработки увеличилась на треть, в результате произошло снижение заработной платы. По сравнению с другими предприятиями в городе этот завод отличался технической отсталостью. Бытовые условия были плохими, использовался преимущественно тяжелый физический труд, сохранялась большая текучка кадров. Поэтому на работу принимали всех подряд, даже освободившихся уголовников. Особенно много экс-заключенных скопилось в сталелитейном цехе, что и повлияло на остроту конфликта на начальной стадии.

Конфликт на заводе

Само восстание началось 1 июня. Около 10 часов утра двести сотрудников сталелитейного цеха устроили забастовку, потребовав повышения расценок за их труд. Они направились к заводоуправлению. По дороге к ним присоединялись сотрудники других цехов. К 11.00 бастовало уже около одной тысячи человек. К собравшимся вышел директор завода Курочкин. Он попытался успокоить рабочих. Заметив торговку пирожками неподалеку, он предложил, если не хватает на пирожки с мясом, есть с ливером. По другой версии, заметил, что все теперь будут питаться пирожками. Считается, что его фразы вызвали среди рабочих дополнительное негодование. В его адрес посыпались оскорбления. Вскоре бастовал уже весь завод. Начали присоединяться рабочие других предприятий и обычные горожане. К 12.00 число митингующих достигло пяти тысяч человек. В ходе забастовки в Новочеркасске была перекрыта железная дорога. В частности, остановили поезд на Саратов. На вагоне написали: "Хрущева - на мясо!" Тех, кто призывал прекратить беспорядки, избивали.

Действия властей

О восстании в Новочеркасске в 1962 году было доложено Хрущеву. Он приказал подавить его всеми возможными способами. В город прибыла делегация членов президиума ЦК компартии. Маршал Малиновский приказал задействовать при необходимости танковую дивизию. - К 16 часам на НЭВЗ Новочеркасска собралось уже все областное начальство. В 16.30 они вышли с громкоговорителями. Первый секретарь обкома по фамилии Басов вместо объяснения ситуации начал пересказывать официальное заявление партии. Его начали освистывать и перебивать. Взявшего после него слово Курочкина забросали бутылками и камнями. Начался штурм заводоуправления. На тот момент КГБ и милиция еще не вмешивались в ситуацию, наблюдая и скрытно снимая участников беспорядков. Басов, закрывшись в кабинете, начал требовать вводить в город военных. К 19 часам к НЭВЗ Новочеркасска были стянуты около 200 милиционеров. Они попытались вытеснить митингующих с территории предприятия, но потерпели неудачу. Трое сотрудников правопорядка были избиты. Известно, что тремя часами ранее замначальника штаба Северо-Кавказского военного округа Назарько доложил командующему Плиеву о запросе областных чиновников использовать войска для подавления восстания в Новочеркасске в 1962 году. Однако тот решил пока никаких мер не принимать. В 19 часов ему позвонил министр обороны Малиновский, приказавший поднимать соединения для наведения порядка, но танки не выводить. Тем временем митинг продолжался. При этом у бастующих не было единой организации, многие выступали по своей личной инициативе. Около 20 часов возле заводоуправления появились три БТР и пять машин с солдатами. У них не было боевых патронов, военнослужащие выстроились у автомобилей. Толпа их встретила агрессивно. Солдаты не предпринимали никаких действий, вскоре уехав обратно. Их главной задачей было отвлечение внимания на себя, пока группа офицеров КГБ и спецназовцев, переодетых в гражданское, вывела через запасной выход руководство области из заблокированного здания. - Митинг в Новочеркасске Ростовской области продолжался всю ночь. Считается, что важную роль сыграл токарь по имени Сергей Сотников, который уже с утра был сильно пьян. Он предложил отправить людей, чтобы отключить от газа все заводы Новочеркасска. Несколько десятков рабочих с ним во главе отправилась к газораспределительной станции. Под угрозой избиения вынудили оператора подчиниться их требованиям. Значительная часть Новочеркасска Ростовской области осталась без газа. После этого отправились на электронный завод, где начали требовать остановить работу. К вечеру митингующим стало ясно, что власти не будут предпринимать никаких мер. Было решено разойтись, чтобы на следующий день собраться возле горкома. 2 июня - Ночью в город были введены танки и солдаты. Танки вытеснили оставшихся митингующих с территории завода. Несколько солдат при этом были ранены. Ночью по городу стали распространять листовки, осуждающие Хрущева и власть. Утром Хрущеву было доложено о 22 задержанных. К этому времени все стратегические объекты усиленно охранялись. Появление солдат на заводах возмутило рабочих, которые отказались трудиться в таких условиях. Снова было заблокировано движение поездов. К центру города с завода имени Буденного двинулась толпа. - Пытаясь не допустить митингующих в центр города, военные перекрыли мост на пути их следования танками и БТР. Но часть рабочих перешла реку вброд, а остальные перелезли через технику, так как солдаты не препятствовали этому. По мере приближения к горкому к толпе присоединялось много пьяных и маргиналов. Общее поведение стало агрессивным. Толпы добралась до улицы Ленина, в конце которой располагались горисполком и горком партии. Выяснив, что военные не остановили митингующих, руководители города покинули свои рабочие места. Они переместились в военный городок, где уже находился временный штаб правительства. Оставшийся председатель горисполкома Замула попытался обратиться к митингующим с балкона, призывая вернуться на рабочие места. В него полетели палки и камни. Некоторые из протестующих ворвались в здание. Были избиты несколько сотрудников и находившиеся внутри офицеры КГБ. Пробравшись на балкон, участники митинга вывесили портрет Ленина и красное знамя, стали требовать снижения цен. Среди выступавших оказалось несколько маргинальных личностей, которые стали призывать к погромам и расправе над военными.

Подавление восстания в Новочеркасске

Пытаясь не допустить митингующих в центр города, военные перекрыли мост на пути их следования танками и БТР. Но часть рабочих перешла реку вброд, а остальные перелезли через технику, так как солдаты не препятствовали этому. По мере приближения к горкому к толпе присоединялось много пьяных и маргиналов. Общее поведение стало агрессивным. Толпы добралась до улицы Ленина, в конце которой располагались горисполком и горком партии. Выяснив, что военные не остановили митингующих, руководители города покинули свои рабочие места. Они переместились в военный городок, где уже находился временный штаб правительства. Оставшийся председатель горисполкома Замула попытался обратиться к митингующим с балкона, призывая вернуться на рабочие места. В него полетели палки и камни. Некоторые из протестующих ворвались в здание. Были избиты несколько сотрудников и находившиеся внутри офицеры КГБ. Пробравшись на балкон, участники митинга вывесили портрет Ленина и красное знамя, стали требовать снижения цен. Среди выступавших оказалось несколько маргинальных личностей, которые стали призывать к погромам и расправе над военными. Подавление восстания в Новочеркасске К горисполкому прибыл генерал-майор Олешко с полусотней автоматчиков, которые начали оттеснять людей от здания. С балкона Олешко обратился к толпе, призвав прекратить беспорядки и разойтись. После этого военные произвели предупредительный залп вверх из автоматов. - Народ отпрянул, но кто-то в толпе выкрикнул, что стреляют холостыми, люди снова пошли на военных. Был произведен еще один залп в воздух, а после начали стрелять по толпе. Так начался Новочеркасский расстрел рабочих. На площади осталось лежать от 10 до 15 человек. После появления первых убитых появилось общее состояние паники. Некоторые очевидцы утверждали, что среди застреленных были дети, но официальных подтверждений этому нет. Масла в огонь подлила ранее судимая сторож Левченко, которая подначивала отправиться на штурм отдела милиции. Туда отправились несколько десятков человек, среди которых оказался пьяный Шуваев, призывавший вешать коммунистов и убивать солдат. Возле милиции и здания КГБ собралась агрессивно настроенная толпа. Она оттеснила военнослужащих, попытавшись ворваться в отдел милиции, чтобы освободить якобы задержанных. В помещении они устроили погром, избили несколько военных. Один из протестующих выхватил автомат, попытавшись открыть огонь по военнослужащим. Его определил рядовой Азизов, убив несколькими выстрелами. В ходе беспорядков были убиты еще четыре человека из числа протестующих. Многие получили ранения. Более 30 человек задержали. Разгон демонстрации был завершен.

Жертвы

Всего с огнестрельными ранениями в больницы города обратились 45 человек. При этом пострадавших было в разы больше: 87 человек, только по официальной информации. –

Жертвами восстания в Новочеркасске стали 24 человека. Еще двое были убиты вечером 2 июня. Обстоятельства их смерти до конца не установлены. Все тела погибших следующей ночью вывезли из города, похоронив на разных кладбищах в чужих могилах. Захоронения оказались разбросаны по всей Ростовской области. Только в 1992 году документы, связанные с этим делом, были рассекречены. Останки 20 погибших обнаружили на кладбище в Новошахтинске. Их тела удалось идентифицировать и перезахоронить на Новом кладбище Новочеркасска. Окончание забастовки Несмотря на расстрел рабочих, некоторое время в городе все еще продолжались беспорядки. Отдельные протестующие забрасывали камнями солдат, предпринимались попытки заблокировать движение на улицах. Внятной официальной информации о произошедшем не было. По городу поползли страшные слухи. Говорили о сотнях человек, расстрелянных из пулеметов, о танках, которые давили толпу. Звучали призывы убивать не только руководителей и представителей власти, а всех коммунистов. Был назначен комендантский час. По радио транслировали записанное обращение Микояна, которое вызвало у местных жителей только дополнительное раздражение. 3 июня забастовка еще продолжалась. Перед зданием горкома снова собрались около 500 человек. Они требовали освобождения товарищей, так как реальные аресты уже начались. К полудню через лояльных рабочих и дружинников началась массовая агитация. Она проходила и в толпе, и на заводах. Выступил член ЦК КПСС Фрол Романович Козлов, который возложил вину за случившееся на маргиналов и хулиганов. Ситуацию он представил так, что стрельба возле горкома началась по просьбе девяти митингующих, попросивших навести в городе порядок. Более того, он пообещал определенные уступки в нормировании труда и торговле. Между тем аресты проходили по всему городу. Всего было задержано 240 человек. –

1. Перечислите причины восстания рабочих в Новочеркасске.

2. Каковы были последствия этого события?

Практическое занятие № 4.

Тема: «Советская культура в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.) и её развитие в послевоенные годы. Особенности культуры народов СССР».

Задание 1.

Таблица для заполнения: стр.207-208. учебник В.В.Артемов, Ю.Н.Лубченков История для профессий и специальностей.

| Виды искусства | Представители | Произведения | Основные идеи |

| Литература |

|

|

|

| Театральное искусство |

|

|

|

| Киноискусство |

|

|

|

| Изобразительное искусство |

|

|

|

| Музыкальное искусство |

|

|

|

Задание 2. Со страницы 280 учебника Артемов, В. В. История для профессий и специальностей технического, естественно-научного, социально-экономического профилей : учебник : в 2 ч. Ч. 1 / В. В. Артемов, Ю. Н. Лубченков. – 7-е изд., стер. – М. : Академия, 2015. – 302 с. – (Профессиональное образование. Общеобразовательные дисциплины).

Проблемное задание! Доказать, что несмотря на то, что данный период в истории называют «эпохой застоя», культура развивается, появляются новые художественные средства выразительности, с помощью которых мастера различных направлений в искусстве изображали свое видение картины мира

Задание 3. Ответьте на вопросы:

• Какое название получило движение в СССР в защиту прав и свобод граждан?

• Почему в 1965-1968 гг. в СССР зародилось диссидентское движение?

• Кто из известных деятелей культуры в 70-е начале 80-х гг. оказался за границей? Как вы думаете почему?

Задание 4. Работа с терминами: Раскрыть суть понятия «диссиденты», правозащитник, «деревенщики», критический реализм, «экология культуры», интеллектуальное (авторское) кино, авторская песня, художники - неформалы, московский концептуализм, соц-арт.

Практическое занятие № 5.

Тема: «Дезинтеграционные процессы в России и Восточной Европе во второй половине 1980-х гг.».

Задание 1: На основании анализа причин революций сформулируйте их основные задачи и определите характер революций (Слова для характеристик: антитоталитарный, антикоммунистический, демократический; демократическое общество, рыночная модель экономики, суверенитет).

Причины революций в Восточной Европе:

Внутренние факторы:

Экономические — резкое снижение темпов экономического развития, экстенсивный характер развития экономики в большинстве стран, административно-командная экономическая модель, отсутствие структурных изменений в экономике, инфляционные процессы, резкое отставание от стран Запада не только по количественным, но и по качественным показателям.

Накопление социальных проблем — падение жизненного уровня, менее заметное только в ГДР и Чехословакии, обострение всех противоречий в обществе, в том числе и национальных (в Югославии, Чехословакии, Румынии, Болгарии).

Протест против тоталитарных политических режимов, политического господства коммунистических партий.

Во всех странах росло недовольство существующими порядками, которое выражалось в массовом забастовочном движении, формировании оппозиционных организаций («Хартия — 77» в Чехословакии, «Солидарность» в Польше, экологисты в Болгарии).

Внешний фактор: Политические преобразования в СССР (перестройка).

Задание 2. Восстановите последовательность событий:

1. «Пражская весна». 2. Создание СЭВ. 3. Народное восстание в Болгарии. 4. Нормализация дипломатических отношений СССР и Югославии. 5. Подавление восстания в Венгрии войсками СССР. 6. Создание Организации Варшавского Договора. 7. Народное восстание в Румынии. 8. Введение военного положения в Польше. 9. Приход коммунистических партий к власти. 10. Объединение Германии.

Задание 3. Соотнесите название страны и имя политического деятеля:

| Страна | Государственный деятель | |||

| 1 | Албания | 1 | Т. Живков | |

| 2 | Болгария | 2 | В. Гавел | |

| 3 | Венгрия | 3 | Н. Чаушеску | |

| 4 | ГДР | 4 | С. Милошевич | |

| 5 | Польша | 5 | Э. Ходжа | |

| 6 | Румыния | 6 | В. Пик | |

| 7 | Чехословакия | 7 | И. Надь | |

| 8 | Югославия | 8 | В. Ярузельский | |

Задание 4. Выполните тест.

1. СССР не принимал участия в освобождении:

а) Албании;

б) Болгарии;

в) Румынии.

2. «Народная демократия» означает:

а) высшую форму демократии;

б) тоталитарный коммунистический режим;

в) общую характеристику социалистического лагеря.

3. Решения XX съезда КПСС привели к:

а) ужесточению социализма сталинского образца;

б) попытке изменить социально-политический строй;

в) распаду социалистического лагеря.

4. В большинстве стран Восточной и Юго-Восточной Европы в конце 40-х—50-е гг. не проводились:

а) индустриализация;

б) кооперирование;

в) ликвидация неграмотности.

5. Народные выступления против тоталитарного государства в 50 - 70-х гг. происходили в:

а) Венгрии, Польше, ГДР;

б) Албании, Чехословакии, Польше;

в) Болгарии, ГДР, Чехословакии.

6. Для Румынии в 50—80-х гг. нехарактерны:

а) полная поддержка курса СССР;

б) создание культа личности Н. Чаушеску;

в) политика балансирования между Востоком и Западом.

7. «Кадаровский социализм» имел некоторые общие черты с социалистической моделью:

а) Болгарии;

б) ГДР;

в) Югославии.

8. Лидером «Пражской весны» был:

а) А.Дубчек;

б) Г.Гусак;

в)Л.Свобода.

9. «Бархатная революция» — это:

а) отказ от радикальных преобразований революционного типа;

б) бескровная смена коммунистического режима на либеральный;

в) распад федеративного государства.

Практическое занятие № 6.:

Тема: «Россия и мир на рубеже XX–XXI веков».

Задание 1. На основании информации Приложения 3 ответьте на вопросы:

Что понимается под «расширением Европейского союза»?

Какие государства входят в эту организацию?

Каковы условия вступления в Евросоюз?

Перечислите страны-кандидаты на вступление в Евросоюз. Какие из Европейских государств предпочли не присоединяться к Евросоюзу? Есть ли у них точки соприкосновения с этой организацией?

Что такое «международный рынок труда»?

Как связаны между собой, формирование международного рынка труда и процессы мировой интеграции? Перечислите области, в которых происходит взаимодействие стран в современном мире.

Как осуществляется образование международного рынка труда?

Перечислите, какие международные рынки труда существуют в современном мире? (5 шт.)

Какие выгоды влечет за собой участие в интеграционном процессе (Евросоюзе)?

Что такое «трудовая миграция», каковы ее типы?

Каковы плюсы и минусы «трудовой миграции»?

Какова основная тенденция развития современного международного рынка труда?

Назовите и охарактеризуйте главную характерную черту участия России в процессах международной трудовой миграции.

Определите причины и суть изменения курса НАТО с начала 1990-х годов.

Что такое «глобальное НАТО»? Каковы его цели и принципы?

Когда и кем была принята программа «Партнерство во имя мира»? В чем ее суть?

Каковы цели программы «Партнерство ради мира»?

Как вы оцениваете перспективы сотрудничества России и НАТО посредством программы «Партнерство ради мира»? Аргументируйте свой ответ.

Заполните таблицу «Россия и НАТО: перспективы и разногласия».

| Сферы взаимодействия | Сферы разногласия |

| 1. ……. 5. | 1. …….. 3. |

Охарактеризуйте политические ориентиры России в современном мире.

Приложение 3. Конспект.

Расширение Европейского союза – Формирование мирового рынка труда, участие России в этом процессе - Глобальная программа НАТО – Программа «Партнёрство во имя мира» - Политические ориентиры России

1. Расширение Европейского союза (Европейская интеграция) — это процесс укрупнения Европейского союза (ЕС) посредством вступления в него новых государств-членов.

До 2013г. в Европейский союз входят 27 государств: Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Чехия, Швеция и Эстония.

В теории любая европейская страна может присоединиться к Евросоюзу. Чтобы получить одобрение заявки, страна должна соответствовать Копенгагенским критериям 1993г.:

стабильность институтов, гарантирующих демократию, верховенство закона, человеческие права, уважение и защиту меньшинств;

существование функциональной рыночной экономики, так же, как и способности справиться с конкурентным давлением и рыночными ценами в пределах Союза;

способность принять обязательства членства, включая приверженность политическим, экономическим и денежно-кредитным целям союза.

Совет ЕС консультируется с Еврокомиссией и Европарламентом и выносит решение о начале переговоров по вступлению. Если Совет решает открыть переговоры, начинается процесс проверки соответствия Копенгагенским критериям.

В настоящий момент пять стран имеют статус кандидата: Исландия (подала заявку в 2009 году), Македония (в 2004 году), Сербия (в 2009 году), Турция (в 1987 году) и Черногория (в 2008 году), при этом Македония и Сербия ещё не начали переговоров по присоединению. Остальные государства Западных Балкан - Албания, Босния и Герцеговина, входят в официальную программу расширения. Косово также входит в эту программу, но Европейская комиссия не относит его к независимым государствам, т. к. независимость страны от Сербии признана не всеми членами союза.

Хорватия присоединилась к Евросоюзу 1 июля 2013 года, став 28 участником организации. Черногория является второй после Хорватии по уровню соответствия Копенгагенским критериям, и, согласно предположениям экспертов, её вступление может произойти до 2014 года.

Три государства Западной Европы, которые предпочли не присоединяться к союзу, частично участвуют в союзной экономике и следуют некоторым директивам: Лихтенштейн и Норвегия входят в Общий рынок через Европейскую экономическую зону, Швейцария имеет сходные отношения, заключив двусторонние договоры. Карликовые государства Андорра, Ватикан, Монако и Сан-Марино используют евро и поддерживают отношения с союзом через различные договоры о кооперации.

2. Международный рынок рабочей силы является важной частью международной хозяйственной жизни. Трудовой потенциал, будучи важнейшим фактором производства, ищет своё наиболее эффективное применение не только в рамках национального хозяйства, но и в масштабах международной экономики. Поэтому международный рынок труда охватывает разнонаправленные потоки трудовых ресурсов, пересекающих национальные границы. Появляются покупатели и продавцы рабочей силы, которые на более или менее постоянной основе заняты поиском и продажей рабочей силы за границей.

Таким образом, международный рынок труда можно определить как наднациональное образование, где на постоянной основе выступают покупатели и продавцы заграничной рабочей силы в рамках межгосударственного регулирования спроса-предложения рабочей силы.

Формирование международного рынка труда – свидетельство того, что процессы мировой интеграции идут не только в экономической и технологической областях, но и начинают затрагивать сложную область социальных и трудовых отношений, которые приобретают теперь глобальный характер. В непосредственное соприкосновение приходит социальная политика различных стран, обладающих неодинаковым социальным опытом и непохожими национальными традициями. Точками такого соприкосновения являются, прежде всего, совместные межнациональные предприятия, которые во множестве возникают в разных частях мира. Соприкосновение происходит и в рамках отдельных транснациональных корпораций, при передвижении через границы рабочей силы и капитала.

Во многих случаях при этом возникает проблема совмещения различных социальных структур. Это совмещение прежде всего в области:

увольнений работников, условий труда, способа найма;

оплаты труда, включающей системы дополнительных выплат;

предоставления отпусков, свободных от работы дней;

продолжительность рабочего времени;

предоставления различных льгот, в том числе по линии материального снабжения, отдыха и т.д.

Немалые трудности возникают также при согласовании неодинаковой социальной практики и во многих других областях (профсоюзной деятельности, разрешения трудовых конфликтов и т.д.).

Образование международного рынка труда осуществляется двояко:

через миграцию (физическое перемещение) капитала и труда;

путем постепенного слияния рынков труда (образование «общего рынка труда»), когда окончательно устраняются юридические, национально-этнические, культурные и иные перегородки между ними.

На сегодняшний день можно выделить пять крупных международных рынков труда: западноевропейский, ближневосточный, азиатский, латиноамериканский, африканский.

В настоящее время произошло юридическое конструирование рынка труда в рамках Европейского сообщества. Интеграционные процессы, происходящие в Европейском сообществе, ведут к ускоренному экономическому росту и созданию новых рабочих мест. Эти изменения оказывают существенное влияние на миграцию трудовых сил в мире, но при этом страны ЕС неохотно привлекают работников из стран – не членов ЕС.

Движение рабочей силы на международном рынке труда осуществляется в виде трудовой миграции, типологию которой можно представить следующим образом:

по продолжительности: регулярная (возвратная), нерегулярная (безвозвратная);

по ограничениям на жительство и работу: контрактная и деловая;

по юридическому статусу мигрантов: легальная и нелегальная;

по уровню квалификации: миграция квалифицированной рабочей силы и миграция неквалифицированной рабочей силы.

Миллионы людей покидают родные края и устремляются в другие страны, дальние и близкие, в поисках материального достатка и избавления от неравенства. Сейчас невозможно делить страны на три четких категории: эмиграции, иммиграции и транзита. Все большее количество стран сочетают характеристики двух или даже трех категорий. Так, примерами стран в Европе, которые потеряли статус страны эмиграции, являются Греция, Италия, Португалия и Испания. В Азии — это Южная Корея, Малайзия, Тайвань, Таиланд. Даже Мексика и Тунис столкнулись с наплывом иностранных работников, которые видят там больше перспектив, чем в своих родных странах. Существует и контрпоток, протекающий с Запада на Восток — в Польшу, Чехию, Венгрию как страны с новым экономическим горизонтом. Эти три страны вместе с Болгарией, Россией, Беларусью, Украиной, помимо всего прочего, становятся загруженным перекрестком транзитных путей мигрантов из Африки, Азии и Среднего Востока.

В начале XXI века на международном рынке труда, в силу обострения конкуренции, внедрения в производство современного оборудования, наукоемких технологий, международных требований к качеству, имеет место безработица, а вместе с тем наблюдается существенный рост дефицита квалифицированных работников, особенно в промышленности, сельском хозяйстве, секторе услуг и др. Дефицит персонала нужной квалификации покрывается за счет найма специалистов на временной основе из других стран, активизации территориальной мобильности квалифицированной рабочей силы, организации труда этих категорий работников. Европейские эксперты прогнозируют, что работники самой высокой квалификации станут наиболее мобильной частью рабочей силы, и их процент будет увеличиваться в общем миграционном потоке, состоящем в основном из низко- и полуквалифицированных работников. На смену “утечке мозгов” приходит циркуляция: представители профессиональной элиты из промышленно развитых стран едут на временную работу в развивающиеся страны.

В составе международной рабочей силы формируется особый слой работников неквалифицированного труда, который становится объектом эксплуатации со стороны различных международных структур. Западные страны с их растущим богатством как магнит притягивают малоимущие слои из Африки, Азии, Латинской Америки, из стран СНГ, ибо в развитых странах у этих людей могут быть лучшие экономические перспективы, чем дома. В то же время использование иностранной рабочей силы - важное условие развития экономики западных стран. Развитые страны поощряют приток иностранных работников, чтобы поддержать свой экономический рост, компенсировать низкий уровень рождаемости. Вместе с тем они встревожены усилением нестабильности социального климата в их странах из-за конфликтов, связанных с расовыми и религиозными различиями пришлых работников и местного населения.

К основным тенденциям развития современного международного рынка труда можно отнести следующие процессы:

рынок международной рабочей силы сужается из-за наплыва работников из стран Восточной Европы и республик бывшего СССР;

повышаются входные барьеры проникновения на международный рынок рабочей силы;

усиливается конкуренция между продавцами рабочей силы;

продолжает существовать дискриминация мигрантов;

активизируется деятельность профсоюзов, стремящихся отстоять интересы отечественной рабочей силы.

Россия стала участником международного рынка труда только в начале 1990-х годов. До этого население СССР принимало минимальное участие в процессах международной трудовой миграции. Выезд за границу и въезд из-за границы были строго регламентированы государством. Советские специалисты выезжали на работу по трудовым контрактам в основном в страны третьего мира, которые провозглашали стремление идти по социалистическому пути развития.

В период перестройки процессы международной трудовой миграции значительно интенсифицировались. Немалую роль здесь сыграл и распад СССР. Если раньше приезд на работу в Российскую Федерацию из Армении, Грузии или других республик являлся внутренней миграцией, то теперь аналогичные процессы относятся к международной трудовой миграции.

Немало российских граждан выезжает в развитые страны с целью заработка. Причем не всегда речь идет о работе по специальности: люди нередко соглашаются выполнять низкоквалифицированную работу, так как получают за это, по их мнению, относительно высокую заработную плату.

В то же время, в Россию устремился поток трудовых мигрантов из республик ближнего зарубежья, так как уровень жизни в РФ относительно выше, чем уровень жизни на Украине, в Беларуси и других республиках СНГ.

Характерной чертой участия России в процессах международной трудовой миграции является слабая роль государства в регулировании данных процессов. В результате этого большое число иностранных работников используются на нелегальных условиях. С другой стороны, не созданы механизмы использования положительных сторон эмиграции работников по трудовым контрактам, что не позволяет обеспечить должный приток валютных средств в экономику России как от фирм-посредников, так и от официальных переводов самих мигрантов на родину.

На протяжении большей части послевоенной истории деятельность НАТО касалась обеспечения стабильности на Европейском континенте путем сдерживания противостоящей ей Организации Варшавского Договора. Однако после окончания «холодной войны» ее роль начала в корне меняться.

Руководство НАТО осознало, что события начала 1990-х гг. приведут к коренному изменению баланса сил как на европейском континенте, так и на глобальном уровне. В настоящее время система международных отношений, прежде всего, характеризуется преобладанием одной державы - Соединенных Штатов Америки, которые используют НАТО в качестве инструмента достижения той роли, которую они должны играть исходя из объективного соотношения сил. Именно поэтому США и другие западные страны взяли курс на расширение НАТО, что означает фактический пересмотр послевоенной структуры системы международной безопасности - той структуры, которая была создана при существовании биполярного мира.

Основная идея новой стратегии – создание «глобального НАТО» — такого военного союза, который бы расширил сферу своей ответственности на весь мир. В Вашингтоне и Брюсселе эти планы называют «глобализацией структур евроатлантической безопасности». В военном плане речь идет о пересмотре сфер влияния от Атлантики до Среднего Востока, освоении новых сухопутных и морских театров военных действий. При этом делается ставка на самостоятельное применение силы без предварительных санкций Совета Безопасности ООН либо ОБСЕ. При этом принятие новой стратегии альянса оправдывается появлением многочисленных локальных конфликтов, новых ракетных и ядерных держав, а также государств потенциально опасных в плане разработки и применения химического и бактериологического оружия.

Главный принцип, которым руководствуется Североатлантический союз, - это совместные обязательства и сотрудничество между суверенными государствами, что обеспечивает неделимую безопасность всех членов НАТО. Солидарность и единство в Североатлантическом союзе опираются на повседневное сотрудничество в политической и военной сфере и гарантируют государствам-членам, что им не придется в одиночку, полагаясь только на собственные силы, решать основные проблемы своей безопасности.

4. В 1994г. главы государств и правительств стран-членов НАТО на сессии Североатлантического совета в Брюсселе выступили с предложением учредить программу "Партнерство ради мира".

Суть программы "Партнерство ради мира"- это партнерство между отдельной страной и НАТО, создаваемое на индивидуальной основе, в соответствии с особыми потребностями этой страны, причем каждое из участвующих правительств выбирает, на каком уровне и в каком темпе это партнерство будет реализовано совместно с НАТО.

За время существования программы к ней присоединились 30 стран: Австрия, Албания, Азербайджан, Армения, Беларусь, Венгрия, Болгария, Грузия, Ирландия, Казахстан, Киргизия, Латвия, Литва, Молдова, Польша, Республика Македония, Румыния, Россия, Словакия, Словения, Швейцария, Швеция, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина, Финляндия, Хорватия, Чехия и Эстония. Десять из этих государств-партнеров затем стали членами НАТО.

Основные цели включают в себя:

повышение уровня открытости относительно национального военного планирования и формирования военного бюджета;

обеспечение демократического контроля над национальными вооруженными силами;

создание в отдаленной перспективе в государствах-партнерах сил с повышенными возможностями взаимодействия с силами государств - членов НАТО.

В 1994г. Россия присоединилась к программе «Партнёрство ради мира», в 1995 г. стартовала Программа индивидуального партнёрства России и НАТО.

В 1997г. в Париже президент Борис Ельцин, генеральный секретарь НАТО Хавьер Солана и представители 16 стран-членов НАТО подписали Основополагающий акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между РФ и НАТО, в котором, в частности, было гарантировано, что на территории новых членов альянса не будет размещаться ядерное оружие. Кроме того, был учреждён Совместный постоянный совет (СПС) Россия-НАТО и постоянный совместный военный комитет НАТО-Россия. В 1998 г. Россия учредила своё официально постоянное представительство в НАТО, на которое были возложены функции обеспечения российских интересов в отношениях с Североатлантическим блоком.

В марте 1999 года, после начала сопровождавшейся бомбёжками и жертвами среди мирного населения военной операции НАТО в Югославии, Россия прервала контакты с альянсом, однако уже в июне того же года возобновились заседания СПС Россия-НАТО по вопросам, связанным с миротворчеством в Косове, в феврале 2000 года контакты были восстановлены в полном объёме, а месяцем позже и. о. президента России Владимир Путин заявил, что не исключает возможности присоединения России к блоку в будущем.

В 2001г. в Москве открылось Информбюро НАТО, в 2002г. — Военная миссия связи НАТО и была подписана Римская декларация «Отношения Россия-НАТО: новое качество», заменившую СПС Россия-НАТО, в котором отношения имели двусторонний формат консультаций «НАТО + 1», на Совет Россия-НАТО (СРН) — в формате «двадцатки».

В 2008г. отношения между Россией и НАТО осложнились в результате югоосетинского вооружённого конфликта в августе 2008 года. Ещё за три месяца до конфликта Россия резко критиковала страны НАТО за поставку оружия в Грузию, а сразу после самого конфликта НАТО обвинило Россию в непропорциональном применении силы и приостановило заседания Совета Россия-НАТО на всех уровнях. Россия, в свою очередь, заявила о намерении пересмотреть отношения с НАТО, отозвала из Брюсселя своего постпреда и приостановила все двусторонние контакты.

Политические контакты между Россией и НАТО были восстановлены только в апреле 2009 года — тогда в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия-НАТО на уровне послов. Окончательное восстановление отношений произошло в ноябре 2010 года на третьем саммите Совета Россия-НАТО в Лиссабоне. Стороны договорились о взаимодействии по ряду конкретных программ, имеющих отношение, главным образом, к Афганистану; тогда же была принята новая стратегическая концепция блока, согласно которой он не является угрозой для России. Стороны зафиксировали основные угрозы миру, по которым их позиции совпадают:

международный терроризм;

Афганистан;

пиратство;

угрозы жизненно важной инфраструктуре;

распространение оружия массового уничтожения, в том числе ракетных технологий.

В настоящее время в промежутках между регулярными заседаниями СРН работа ведётся в трех комитетах — Подготовительный, Военный подготовительный и «Наука ради мира и безопасности» — и восьми рабочих группах.

С 2002 года регулярно проходят совместные учения России и НАТО по борьбе с терроризмом, по противоракетной обороне театра военных действий, по эвакуации и спасанию экипажей подводных лодок в реальных условиях. Совместные учения России и НАТО проводят силы российского МЧС, военно-транспортной авиации и многие другие.

Одним из главных пунктов расхождений между Россией и НАТО является расширение блока, которое, по мнению многих экспертов, «лишает Россию голоса в решении многих проблем европейской безопасности».

Другой пункт принципиальных разногласий — создаваемая НАТО система европейской противоракетной обороны (ЕвроПРО): руководство НАТО утверждает, что она не будет направлена против России и не представляет угрозы для неё, а руководство РФ настаивает на юридических гарантиях и подчёркивает решающую роль США в создании этой европейской системы.

Беспокоит Россию и рост активности НАТО в Арктике. В январе 2009 года генсек НАТО заявил, что блок будет наращивать своё военное присутствие в этом регионе.

«Концепция внешней политики РФ» подчёркивает: «Реально оценивая роль НАТО, Россия исходит из важности поступательного развития взаимодействия в формате Совета Россия - НАТО в интересах обеспечения предсказуемости и стабильности в Евроатлантическом регионе, максимального использования потенциала политического диалога и практического сотрудничества при решении вопросов, касающихся реагирования на общие угрозы, - терроризм, распространение оружия массового уничтожения, региональные кризисы, наркотрафик, природные и техногенные катастрофы.

Россия будет выстраивать отношения с НАТО с учетом степени готовности альянса к равноправному партнерству, неукоснительному соблюдению принципов и норм международного права, выполнению всеми его членами взятого на себя в рамках Совета Россия - НАТО обязательства не обеспечивать свою безопасность за счет безопасности Российской Федерации, а также обязательств по военной сдержанности. Россия сохраняет отрицательное отношение к расширению НАТО, в частности к планам приема в члены альянса Украины и Грузии, а также к приближению военной инфраструктуры НАТО к российским границам в целом, что нарушает принцип равной безопасности, ведет к появлению новых разъединительных линий в Европе и противоречит задачам повышения эффективности совместной работы по поиску ответов на реальные вызовы современности.».

Практическое занятие № 7.

Тема: «Культура России конца XX-нач.ХХ1 в.».

Задание 1. На основании информации Приложения 4 ответьте на вопросы:

Как вы понимаете термин «глобальное информационное общество»? Какие позиции ему соответствуют?

Какие задачи предстояло решать россиянам на рубеже XX-XXI веков?

Что такое «национальная самоидентификация»? Какие факторы на нее влияли?

Задание 2.Охарактеризуйте влияние постиндустриального общества на молодежь и культуру в 90-е - 2000-е гг. Какие «новшества» были «освоены» россиянами в начале2000-ых г.г.?

Задание 3. Что, по мнению автора статьи, представляет собой культурный облик россиян 2000 – 2009 гг. На чем основывается автор в своих выводах.

Приложение 4.

Вступление России в эпоху либеральных реформ характеризуется глубочайшим потрясением культурной и духовно-нравственной сфер общественной жизни. Исчезла централизованная система управления и единая, жестко проводимая сверху, политика в этой сфере. Конституция РФ признает «идеологическое многообразие» «никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной». Серьезно повлияло на состояние дел в культуре резкое сокращение государственного финансирования.

Культурно-духовное пространство и культурный облик нового российского общества формировались в процессе разрушения советского культурно-духовного пространства. Этот процесс обусловлен вхождением России в постиндустриальное общество.

В 2006 г. в Санкт-Петербурге на первом Российском культурологическом конгрессе отмечена тенденция к созданию глобально-информационного общества, определению условий, которые соответствуют интересам людей планеты, а не только «золотого миллиарда», с помощью возможностей глобальной культуры двигаться к этой цели. Ресурсы заключены в экологическом понимании современной социальной сети. Данная система представляет собой систему сетевого характера. Каждый элемент сети создается всеми другими элементами и выражает ее содержание. Вся система может быть понята только при адекватном понимании ее базовых элементов в их единстве.

Культурологический подход к социальной сети информационного общества заключается в двух главных позициях:

глобальная сеть организации социокультурного воспроизводства должна основываться на одних и тех же моделях;

человек по своим параметрам не может не соответствовать свойствам сети.

Россиянам необходимо было решить три задачи:

1) освоить новые связи, функции и отношения, характерные для информационного общества;

2) идентифицировать себя в мировой истории;

3) выработать национальную идею (объединяющую общество цель).

Первая задача решалась путем использования культурологических теорий и технологий, демонополизации методологических подходов. Две остальные задачи решались снятием запретов, разрушением советской системы духовных ценностей, традиций и норм.

Сложность задач затрудняет выделение четких временных рамок решения каждой. Поиски решения первой задачи приходятся преимущественно на первый этап (1992-2000 гг.). Вторая и третья задачи на втором этапе (2000-2009 гг.) решались более целеустремленно и целенаправленно. Уделялось больше внимания формулированию государственных интересов в сфере культуры. Многие исторические задачи приходилось решать политическими средствами.

В1992-2000 гг. процесс свелся к тому, что функции культуры и власти в реальности переставали совпадать. Культура перестала пониматься как опора власти и как средство сохранения самой власти. Этому способствовало исчезновение запретов. Символика советской власти, выраженная в наименовании городов и сел, отвергалась населением. На карте страны вновь появились Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород, Сергиев Посад, Великий Новгород. Национальным флагом признано историческое знамя России — триколор. Новая российская власть активно поддерживала эти процессы. В октябре1993 г. была создана Государственная комиссия по перезахоронению останков царской семьи. В июле1998 г. состоялась торжественная церемония перезахоронения в Петропавловском соборе.

Процесс изменения культурного облика россиян положил начало формированию новой модели коллективной самоидентификации, роли в ней личной позиции. Этот процесс распадался на два этапа. В1992-2000 гг. антикоммунизм часто заменял отсутствие собственной позитивной позиции. Защита национальных интересов России была риторической, забота о государстве понималась в геополитическом контексте. Но распад советской империи каждый человек переживал болезненно. Затруднялись связи с родственниками, друзьями, коллегами по работе. Переживал распад СССР самый крупный этнос страны — русские. Они вложили огромное количество сил, принесли неисчислимые жертвы при строительстве российской империи. Для сохранения огромной территории в советский период затрачены культурные, образовательные, интеллектуальные ресурсы. С начала 2000-х гг. пришло понимание необходимости формирования модель новой российской государственности, конкретизации национальных интересов.

В1992-2000 гг. позитивная модель национальной самоидентификации(«мы — хорошие, добрые, культурные и т. п.»)стабилизировала общество и обеспечивала относительно высокий уровень толерантности. Однако существовала и негативная модель («они — плохие, злые, агрессивные и т. п.»). Негативная модель способствовала формированию ксенофобии. Элементы позитивной и негативной моделей самоидентификации сосуществовали. Они образовали сложный ценностный комплекс массового и индивидуального сознания.

На формирование ценностного комплекса сознания действовали факторы из разных источников.

1. Открытые границы обогащали личный опыт познания жизни, культуры, духовных ценностей других стран.

2. Положительному опыту узнавания «других» мешали снижение жизненного уровня, первые коммерческие неудачи, отсутствие опыта вести такого рода личную деятельность.

3. Способности и таланты большинству новых собственников было трудно использовать. Сохранялся традиционный фактор близости к власти как к механизму доступа к привилегиям получивший название «приятельского капитализма».

4. Миграция населения из стран СНГ, переезд из благополучных регионов (Север, Дальний Восток, Чечня), отъезд за границу тех, кто воспользовался доверчивостью обывателем.

5. Террористические акции способствовали формированию ксенофобских эмоций.

Все факторы способствовали сохранению остатков имперско-советской психологии. В ней оказалась сильна тенденция к консолидации «от противного», перед лицом некоего врага. В первую очередь этой тенденции подвержено малоимущее население. «Враг» – приобретал выраженный этнический характер. Его облик конкретизировали террористические акты, выделение в общей массе «лиц кавказской национальности». Облик врага эксплуатировали СМИ различные политические группировки. Первые с целью достижения доходов и повышения своего рейтинга, вторые — с надеждой заполучить голоса на выборах. На государственном уровне проблема воспринималась весьма серьезно.

Для российской культуры и духовной жизни россиян оказалась непривычной формирующаяся структура социальной стратификации.

Ломалась привычная структура деления общества на рабочих, крестьян и интеллигенцию. Общество начинало делиться на низшие, средние и высшие классы.

В основу деления закладывались новые признаки: деление общества по доходам, бытовым условиям, психологии.

Новые признаки вошли в противоречие с культурными архетипами и дореволюционной русской, и советской культурой. Русская культура традиционно строилась на идеале справедливости. Советская идеология эксплуатировала идею равенства.

Разрушена система политического манипулирования властью монопольным идеологическим инструментом. Складывался сложный конгломерат новейших, частью вульгарно понятых, идей и теорий. Он усложнял восприятие новых правил и отношений. В массовом сознании россиян на смену идеологии марксизма-ленинизма шли либеральные теории, на которых базировалось информационное общество. Но серьезное воздействие оказывали и идеи православных мыслителей. В них духовно наполненная жизнь противопоставлялась суетной деловитости как сути предпринимательства.

Нравственность большинства россиян не примирялась с тем, что имущественный критерий на практике достигался не в результате таланта, способностей, но в результате использования нерешенных проблем законодательства, отсутствия четкости новых правил жизни, прямого их нарушения.

Процесс нового структурирования болезненно, но наиболее результативно протекал в среде интеллигенции. Критерием различий стал не привычный уровень образования, а имущественный. Ошибки экономических реформ, новые критерии различия привели к болезненной коллизии в её среде. Возникли процессы, приведшие многих в категорию «новых бедных». Но из этой среды вышли и первые олигархи. Из нее же преимущественно формировался и средний класс.

Сложилась уникальная ситуация: одной из основных проблем постсоветских реформ стал высокий стартовый уровень образованности всего общества и, как следствие, завышенный уровень ожиданий. Он стал психологической помехой в новых условиях жизни. Социологи заговорили о возрождении в России «культуры бедности». Эта «культура бедности» являлась частью советской традиции (несколько преодоленной в брежневский период). Политические дискуссии способствовали поляризации психологии российского общества на тех, у кого формировалось отношение к власти как к антинародному правительству, и тех, кто пытался «оседлать» время, понять суть и смысл текущих перемен.

Массовое сознание отказывалось признать законными итоги приватизации. Политические лидеры левого толка твердили, что истинная духовность несовместима с бизнесом. Особенную активность проявляли коммунисты и «почвенники». Партии либерального спектра не осознавали, что массовое сознание нуждается в реалистическом подтверждении идей либерализма. В повседневной жизни россиянин нуждался в конкретном объяснении конкретной связи роста цен на нефть, либерализации валютной системы с его личным интересом. Либеральные партии и их политтехнологи не умели работать с массовым сознанием: создавать продуктивные технологии жизни: веру в себя, в свое дело, в свою страну.

В итоге профессиональная интеллигенция оказалась выведенной за рамки интеллектуальных активных и эффективных действий. Частное предпринимательство во всех сферах культурной жизни утверждалось в трудных условиях.

Творческая элита оказалась психологически не готова к интеллектуальной модернизации страны, утрачивала ранее огромный общественный статус. Упускалось из виду, что молодежь, получившая среднее образование и тем более окончившая в постсоветские времена университеты, в том числе зарубежные, начинала жить в иной реальности.

Сложные и противоречивые взаимоотношения бизнеса с обществом начали формировать в сознании молодежи образ предпринимателя не только как человека с живым умом, энергичного, самостоятельного, с твердой волей, но и с творческой жилкой, природной смелостью, умением пойти на риск, и при этом остающегося внутренне свободным. Образы российских предпринимателей из экономических, социологических, культурологических учебных курсов лишь начинают перекочевывать в новую литературу, в кинофильмы режиссеров нового поколения.

В 2002-2005гг. появилась серия кинофильмов: Ф. Янковского(«В движении»),Р. Прыгунова («Одиночество крови»),А. Стриженова и С. Гинзбурга («Упасть вверх»),А. Учителя («Прогулка»), П. Лунгина («Олигарх»). В них поднята проблема цены, которую платит молодое поколение за жизненный успех. Но молодежь внимательнее присматривается не к легализовавшимся бандитам и миллиардерам-нефтяникам, а к карьере отечественного «Билла Гейтса». Им интереснее тип владельца компании по продвижению мобильных средств связи, сетей провайдеров Интернета и т. п. Кинематограф еще не готов программировать его как победителя, но приближается к реальному жизненному прототипу российского предпринимателя, как столичного, так и провинциального(А. Попогребский и Б. Хлебников «Коктебель»). Литература и искусство болезненно ищут подходы к осознанию сути современного предпринимательства.

Впервые в российской истории не великая русская литература подсказывала образцы должного, а электронные технологии воспроизводили образ сущего, объективировали его.

Серьезную поддержку в освоении новых признаков, связей, функций и отношений, характерных для информационного (сетевого) общества, в особенности молодежью, оказали компьютер, мобильные средства связи и Интернет. В апреле1994г. Международная организация Inter NIC зарегистрировала домен верхнего уровня RU. Это событие стало официальным признанием России как государства, представленного во Всемирной паутине. В1997 г. количество пользователей Интернетом составляло всего108590человек. В2002г. Интернетом пользовалось4 млн.россиян. Появились крупные порталы: Rambler, Яndех, Port.Ru, List.Ru и др. Аудитория каждого портала в месяц составляла сотни тысяч посетителей и приближалась к миллионной.

Появились сайты с актуальной информацией о новых научных технологиях, здоровом образе жизни, о СПИДе и терроризме.

В2007 г. сайт «Одноклассники» объединил молодых людей, обменивающихся информацией о своих успехах в новой жизни. Современные информационные технологии активно использует и церковь.

Уровень проникновения Интернета к 2004 г. составил 10-15% по России в целом и около 40-50% по Москве. Аудитория Рунета составила 13% населения страны. По данным ФОМ, весной 2005 г. 17,6 млн., в 2007 г. – 35млн россиян пользовались Интернетом.

С 1993 г. отмечен колоссальный рост числа покупаемых компьютеров. К 2000 г. он достиг 5 млн. шт.К 2000 г. отставание России от Европы в элементарной обеспеченности компьютерами уже стало некритичным. На руках у пользователей находилось 6,2 млн. персональных компьютеров. В 2009 г. можно говорить о массовой домашней компьютеризации. Она служит эффективным инструментом развития и удовлетворения разнообразных социальных и личностных Потребностей людей и рассматривается как необходимая ступень сформирования информационного общества.

За два-три года россияне освоили пейджер. Но все рекорды побило освоение сотовых телефонов, в первую очередь школьниками и студентами. Россияне живо реагируют на появление новых технологий, видят в опциях «мобильника» эффективные возможности для коммуникации, способ освоения меняющегося мира. В 1993г. «мобильники» были лишь у чиновников высокого уровня. В последующие годы их количество ежегодно удваивалось. По данным газеты «Газета», в августе 2004 г. россияне пользовались 54 млн. мобильных телефонов, в октябре — уже 65 млн. В 2005 г. услугами мобильной связи пользовались 126 млн. человек. В 2008 г. Россия вышла на второе место в мире по числу мобильных телефонов, обогнав США, причем в крупных городах многие имели по две и более SIM карты.

В феврале 2001 г. Председатель Правительства подписал распоряжение о разработке федеральной целевой программы «Электронная Россия». Государственная власть стремилась стать столь же конкурентоспособной, что и общественные или рыночные институты

Главная проблема заключалась в человеке, использующем новейшие технологии, и целях их использования. В рассматриваемый период российское общество еще не сформировало объединительной цели, ибо коммунистические и либеральные общественные ориентиры разнонаправлены и чужеродны друг другу по своей сути. Эти ориентиры не стремились, да и не могли найти поле для взаимодействия. Они создали причудливую мозаичность культурно духовного пространства. Мозаичность усложнена поисками путем использования национальных культур с собственными архетипами

Современные российские либералы стремились приумножить, идейно-нравственный потенциал, обретенный в годы перестройки. Они опирались, главным образом, на идеи высланных в 1922 г. русских философов, в частности Н. Бердяева, о том, что «классовая борьба — первородный грех человеческих общества». Верные теоретически, эти оценки плохо корреспондировались с результатами экономических реформ.«Шоковая терапия» уже к 1993 г. выявила глубочайшие проблемы в ключевой идее либерализма – личной свободе и умении пользоваться ею. Как подытожил поэт Е. Евтушенко, «мы не знали, что такое свобода вообще, мы идеализировали свободу. Нам представлялась, например, свобода слова волшебным ключом к процветанию. А оказалось, что это совсем не так».

В советской культуре были загнаны в подполье национальные основы культур всех народностей и русской культуры. В ходе острых дискуссий и поисков национальные культуры интенсивно обрастали идеями разных исторических периодов. Культурно-духовное пространство на российских просторах наполнялось мифами, историями далекого, не всегда реального прошлого.

В 1992-2000 гг. народы России искали пути выхода из шокового состояния, пытаясь актуализировать прошлое в настоящем. В культурно-духовном пространстве России на фоне чеченской войны, сепаратистских проявлений в ряде субъектов Федерации (Якутия-Саха, Татарстан) наметился кризис представлений о едином, пусть не всегда счастливом, прошлом, затрудняя поиски объединительной цели. К 2000 г. интеллектуальный ресурс актуализации прошлого исчерпал себя, изменив и фокус общественного внимания. Осмысляя исторический опыт, обществоведы, политики, философы и историки в 2001-2009 гг. концентрируют внимание в дискуссиях на идеологических основах нового Российского государства. Кампании по изучению «белых пятен» отходили в сферу академических исследований. Внимание общества с прошлых обид (колониального прошлого, репрессированных народов, трагедии коллективизации и т. п.) переключается на реализацию начавшихся в 2005 г. реформ в социальной, образовательной сферах. Национальные программы ставят цель повысить личную ответственность за выбор, сделанный каждым, понимание нового образа российской государственности, уточнение сфер ответственности власти и прав гражданина.

Культурный облик россиян 2000-2009 гг. представляет собой материк, динамично прорастающий как культурными элементами информационного общества, так и элементами традиционных религий и этнических культур народов России.

Культура техногенной цивилизации несет в себе новые ценности, устанавливает новые общественные отношения. Россияне находятся в сложном процессе поиска рецепта формальных и содержательных критериев вхождения в эту цивилизацию. Это — главная проблема, рецепты для ее решения ищутся в срочном порядке. Психология россиян начинает приучаться к толерантности, пропускать через фильтры массового сознания эстетику жизненных перемен.

Духовные и мировоззренческие настроения и самочувствие россиян обрастают опытом взаимодействия ценностных критериев, обслуживающих информационное общество и каждого индивидуума с собственным национальным архетипом. Начинают выстраиваться цепочки сложных взаимоотношений. Духовная элита, как и общество в целом, все чаще начинает пересекаться с полномочиями и поведением управленческих аппаратов, создаваемой законодательной визой. С 2000 г. этот процесс гибко развивается как процесс взаимоотношений элиты с центральными и периферийными центрами власти. Идет процесс взаимодействия, взаимозависимости, взаимного использования.

Россия движется по пути к информационному обществу, вырабатывая собственный его инвариант. Россияне не хотят воссоздания ни плановой экономики, ни государства тайной полиции. Не осталось ранее привычной единой системы предпочтений. В период капитальной реконструкции российское общество переформировывает свою культурную систему. Общество начинает воспринимать специфический характер и функцию самой культуры, ее отличие от советской культуры, когда одна идеология определяла общественный и индивидуальный менталитет, одно литературное или художественное направление формировало общественное сознание. На место регулирующей идеологии и политики партии пришла «информационная власть».В обществе идет интенсивная интеллектуальная работа. Уточняется отношение к историческим и национальным ценностям и культурным феноменам. Они и противостоят, и сосуществуют в культурно-духовном пространстве, не теряя функцию духовного богатства, обретая прагматические и коммерческие черты, облик средств коммуникации.

Практические занятия № 8

Тема: «Современная Россия. Инновационная деятельность – приоритетное направление в науке и экономике. Сохранение традиционных нравственных ценностей и убеждений в условиях стандартизации различных сторон жизни российского общества»

Проанализируйте статью (Приложение 6). Выполните задание.

Задание 1. Что такое инновационная экономика? Каковы её признаки?

Задание 2. Дайте определение понятиям: «инновация», «инновационная деятельность», «инновационная инфраструктура», «инновационный процесс».

Задание 3. Почему развитие инноваций в современной России становится стратегической задачей политики?

Задание 4. Перечислите основные направления развития инноваций.

Задание 5. На основе показателей диаграмм «Инновационная активность предприятий» и «Удельный вес новой продукции», сделайте вывод о конкурентоспособности российской экономики на мировом рынке. Какие факторы препятствуют внедрению технологических инноваций на российских предприятиях?

Приложение 6

В конце XX в. человечество вступило в новую фазу своего развития — построения постиндустриального общества, где ведущая роль принадлежит информационным технологиям и компьютеризированным системам, высоким инновационным производственным технологиям, инновационным системам и инновационной организации различных сфер человеческой деятельности.

Создание инновационной экономики является главной стратегической задачей развития нашей страны в XXI в.

Инновационная экономика — это экономика общества, основанная на знаниях, инновациях, на доброжелательном восприятии новых идей, новых машин, систем и технологий, на готовности их практической реализации в различных сферах человеческой деятельности.

Информационные технологии, компьютеризированные системы и высокие производственные технологии являются базовыми системами инновационной экономики. Они в своем развитии радикально трансформируют все средства получения, обработки, передачи и производства информации.

Признаки инновационной экономики:

— любой индивидуум, группа лиц, предприятий в любой точке страны и в любое время могут получить на основе автоматизированного доступа и систем телекоммуникаций любую необходимую информацию о новых или известных знаниях, инновациях (новых технологиях, материалах, машинах, организации производства и т.п.), инновационной деятельности, инновационных процессах;

— производятся, формируются и доступны любому индивидууму, группе лиц и организациям современные информационные технологии и компьютеризированные системы, обеспечивающие выполнение предыдущего пункта;

— имеются развитые инфраструктуры, обеспечивающие создание национальных информационных ресурсов в объеме, необходимом для поддержания постоянно убыстряющихся научно-технического прогресса и инновационного развития;

— общество в состоянии производить всю необходимую многоплановую информацию для обеспечения устойчивого социально-экономического развития общества и, прежде всего, научную информацию;

— происходит процесс ускоренной автоматизации и компьютеризации всех сфер и отраслей производства и управления; осуществляются радикальные изменения социальных структур, следствием которых оказываются расширение и активизация инновационной деятельности в различных сферах деятельности человека;

— доброжелательно воспринимают новые идеи, знания и технологии, готовы к созданию и внедрению в широкую практику инноваций различного функционального назначения;

— имеется развитая инновационная инфраструктура, способная оперативно и гибко реализовать необходимые в данный момент времени инновации, основанные на высоких производственных технологиях, и развернуть инновационную деятельность; она должна быть универсальной и конкурентоспособной;