Задание № 4 Оценивание степени понимания.

Для оценивания степени понимания материала очень важными являются модули «Оценивание для обучения и оценивание обучения», а также «Новые подходы в преподавании и обучении: диалогическое обучение». Оба эти модуля – диалог и оценивание невозможны без беседы, это составляющие «черного ящика»: во-первых, эффективная постановка вопросов; во-вторых, обсуждение критериев вместе с учениками; в-третьих, обеспечение обратной связи; и в-четвертых, оценивание одноклассников и самооценивание. (« Руководство для учителя», с. 165)

Вся эта работа на уроке невозможна без диалога, без устного обмена информацией. Поэтому вся работа на уроке построена в диалогах учителя и учеников и учеников между собой.

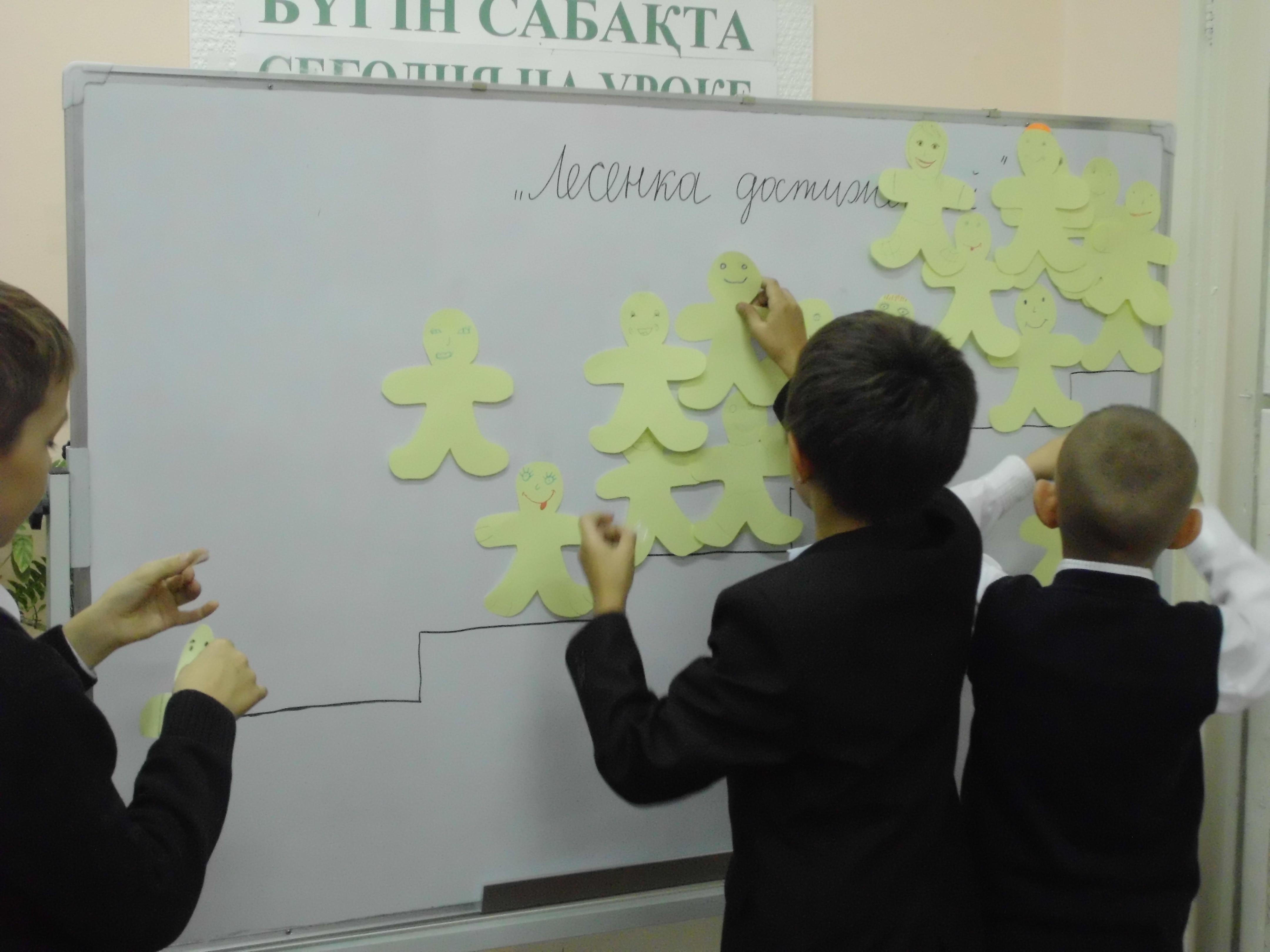

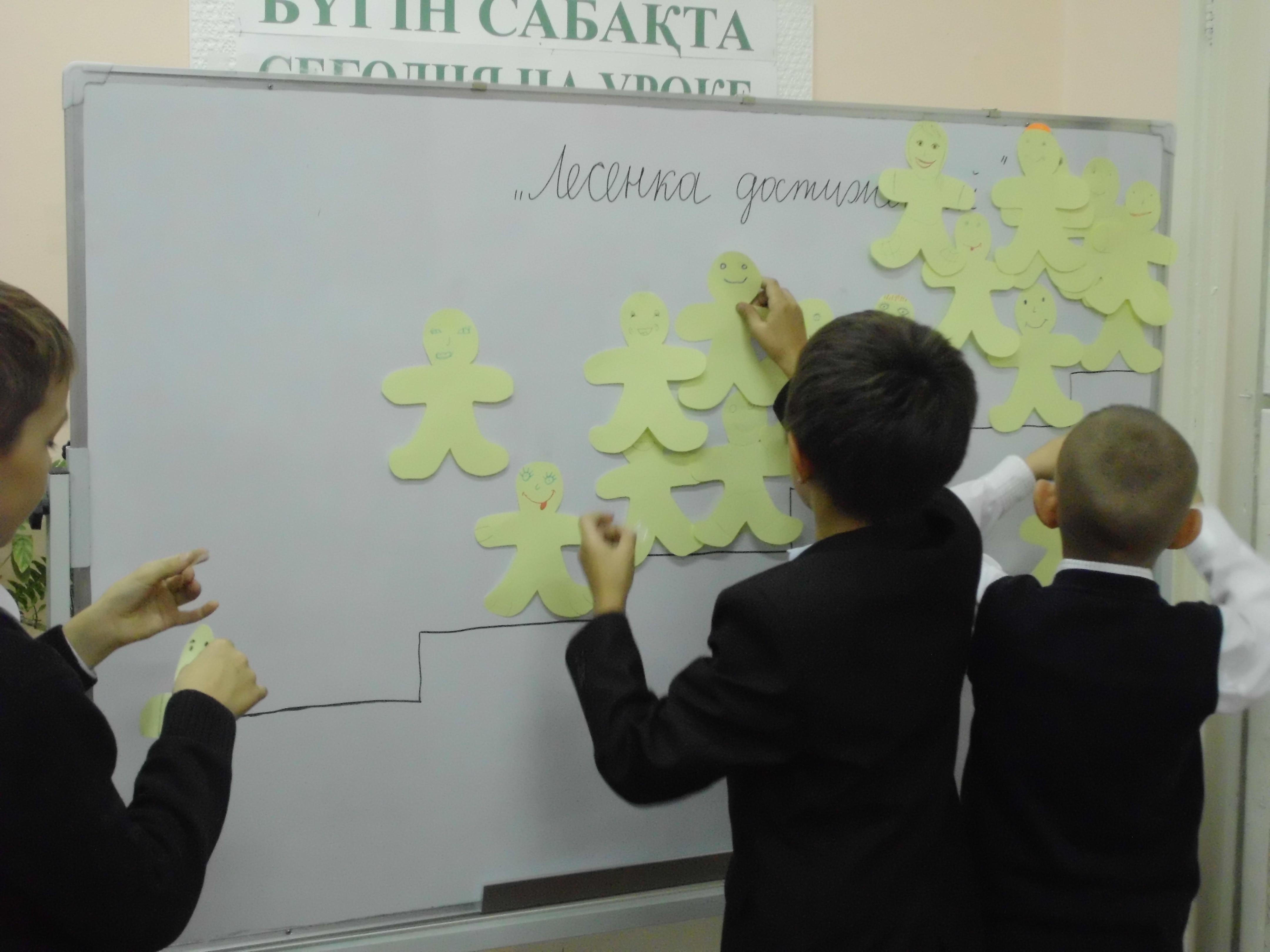

На вводном этапе беседа по актуализации знаний, выявления того уровня знаний, на основе которых будет строиться дальнейшая работа на уроке. Иногда это – опора на жизненный опыт учащихся, их навыки. На каждом из проведённых уроков осуществляла рефлексию степени усвоения материала, рефлексию деятельности ("Лесенка достижений", "Фруктовое дерево", рефлексивный приём «Солнышко»(http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/obshchepedagogicheskie-tekhnologii/2013/06/03/priemy-refleksii-na-urokakh-v), методика "Продолжи фразу…..")

На 2 уроке из серии последовательных уроков по теме «Имя существительное» мне удалось оценить работу слабо мотивированной учащейся А., которая отвечала на мои вопросы по изученному ранее материалу («Что мы знаем о слове? Части речи»). На уроке для этой цели был использован приём «Горячий стул». Девочка сама пожелала отвечать и хорошо справилась с предложенным ей заданием. Её ответы на вопросы помогли остальным учащимся сформулировать тему урока, его цели и задачи.

Далее учащиеся выполняли задание в группах – составляли «Кластер» на тему «Имя существительное». После защиты групповой работы учащимся были заданы дополнительные вопросы с целью оценки того, чему они научились: С какой частью речи вы сейчас работали? Что обозначает имя существительное? Что нужно знать, чтобы определить имена существительные в тексте? Ответы на вопросы позволили обобщить изученное, сделать вывод и приступить к выполнению контрольных проверочных тестов.

Обсуждение выполнения задания в одной из групп натолкнуло меня на мысль предложить детям творческое домашнее задание – порассуждать и ответить на вопрос: «Что было бы, если бы исчезли имена существительные?» Моей целью было привлечь к выполнению данного задания творческих и одарённых учеников. Мини-сочинения на эту тему дома написали разные категории учащихся: как творческие и одарённые, так и….. слабо мотивированные (например: А.) Приведу примеры детских работ:

А., слабо мотивированная

«Всё, что существует в мире вокруг нас, названо именами существительными. И если бы эти имена исчезли, то мир стал бы пустой и скучный. Мы не смогли бы назвать ни одного предмета, не знали бы, о чём или о ком идёт речь, не могли бы точно указать ни время, ни место»

М., ученица со средними способностями

« Если бы не было существительных, тогда люди не моглибы полноценно выражать свои мысли, так как существительные дают названия всем предметам: одушевлённым и неодушевлённым, материальным и нематериальным»

М., ученица с высоким уровнем развития познавательных способностей

«Трудно представить себе речь без имён существительных. Рассказы, сказки превратятся в непонятную путаницу. Разговаривая друг с другом, мы не сможем понять смысл беседы. Например: Настя, прходи к Маше в гости вечером. Если убрать слова: Настя, гость, вечер, Маша, то будет не понятно, кого приглашают, куда и когда. Так что, имена существительные нам необходимы, чтобы понятно разговаривать, читать, писать.

Таким образом, предъявляя вопрос к одной категории учащихся, мне удалось привлечь разных учеников, так как это задание они посчитали значимым и существенным и попытались по-своему его выполнить.

С целью формирования у учащихся мышления более высокого порядка на 3 уроке был использован приём «Лови ошибку!» (по Гину). Отвечая на вопросы по теме «Имя существительное», учащиеся смогли сформулировать ключевые понятия по теме и выйти на целеполагание. Групповая работа на 4 уроке из серии, спланированная с учётом таксономии Блума состояла из заданий – вопросов, направленных на формирование у детей мышления более высокого порядка (не только знание, понимание и применение, но и синтез и оценка полезности полученных знаний) . Отвечая на вопрос – задание «Как правильно писать имена собственные?» группа детей составила следующую памятку: « Имена собственные пишутся с большой буквы. Хоть в начале, хоть в конце, хоть в середине предложения. Например: Иртыш, Казахстан, Саша, Мурзик, Михалков. Запомни и пиши всегда правильно!» (сохранён авторский текст и орфография).

Итог 4 урока из серии был подведён с использованием приёма «Тонкие и толстые вопросы», с помощью которого я смогла оценить степень понимания учащимися пройдённого материала, а учащиеся смогли мне это продемонстрировать. Детям были заданы следующие «тонкие» вопросы: Кто считает, что сегодня на уроке он хорошо усвоил тему «Правописание собственных имён существительных»?, Можно ли собственные имена писать с маленькой буквы?, Верно ли то, что имена, фамилии, отчества людей пишутся с большой буквы?, Согласны ли вы, что следующие слова пишутся с большой буквы: Казахстан, Усть-Каменогорск, Иртыш? ; «толстые» вопросы: В чём различие между нарицательными и собственными именами существительными? Объясните, почему вы так думаете? Предположите, что будет, если все имена собственные станут вдруг нарицательными? С ответами на «тонкие» вопросы проблем не возникло, а вот «толстые» вопросы заставили детей рассуждать и даже спорить. «Если все собственные имена станут нарицательными, то мы не сможем узнать имена, фамилии, отчества людей; ориентироваться в своём родном городе, так как не будем знать названия улиц и площадей и вообще ….. везде не будет порядка!» (ответ ученицы К.) Участвуя в ответах на «толстые и тонкие» вопросы, дети поняли, что любой свой ответ надо подкреплять доказательными рассуждениями, а для этого вдумчиво работать на уроке.