План конспект.

Тема урока: Приборы управления тормозами.

Цель урока : Изучить краны машиниста усл. №№ 395; назначение, устройство и требования к нему. Действия при различных положениях рукоятки. Свойства и порядок регулировки.

Изучить кран вспомогательного тормоза локомотива усл. № 254; назначение, устройство, действие, свойства, требования к нему, порядок регулировки.

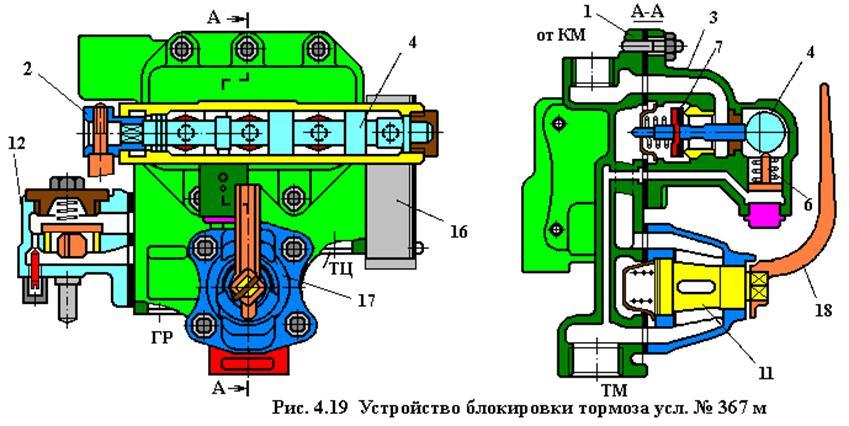

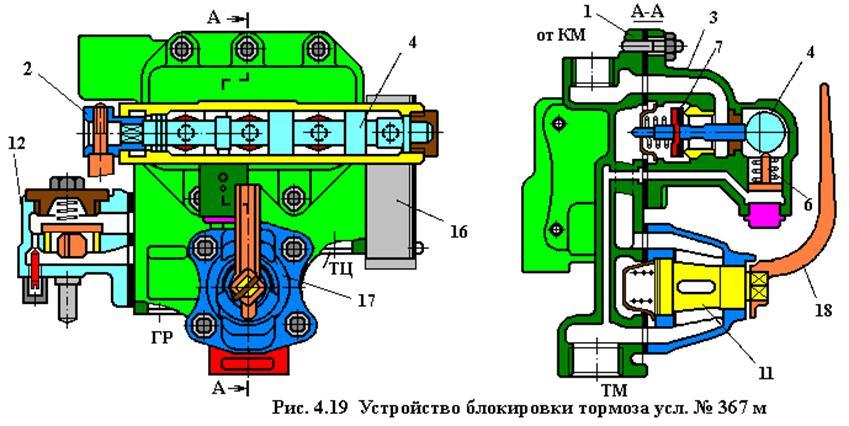

Изучить комбинированный кран, стоп-краны. Блокировочное устройство локомотива (усл. № 367М); назначение, устройство, регулировка, управление и работа этих приборов.

Задачи: Образовательные: Изучить Краны машиниста усл. №№ 395; назначение, устройство и требования к нему. Действия при различных положениях рукоятки. Свойства и порядок регулировки.

Кран вспомогательного тормоза локомотива усл. № 254; назначение, устройство, действие, свойства, требования к нему, порядок регулировки.

Комбинированный кран, стоп-краны. Блокировочное устройство локомотива (усл. № 367М); назначение, устройство, регулировка, управление и работа этих приборов.

Развивающие: Развитие познавательного интереса к предмету, умения логически мыслить, анализировать.

Воспитательные: Формирование чувства ответственности, внимательности.

Тип урока: комбинированный

Методы: по источнику получения знаний – устного изложения, словесный , наглядный (презентация), практический ; по характеру познавательной деятельности – объяснительно – иллюстративный, репродуктивный.

Формы работы: фронтальная.

МТО: Компьютер, мультимедийный проектор, презентация. Учебник под ред. Г. С. Афонин «Устройство и эксплуатация тормозного оборудования подвижного состава ».

ХОД УРОКА:

1.Организационный момент.

Отметить отсутствующих студентов и сделать записи в журнале.

2. Изложение нового материала

Типы Кранов машиниста, применяемых на локомотивах железных дорог России. Требования к ним. Назначение, устройство, действие и основные характеристики Кранов машиниста. Комбинированный кран, стоп-краны. Блокировочное устройство локомотива (усл. № 367М); назначение, устройство, регулировка, управление и работа этих приборов.

Краны машиниста усл. № 394 и 395 — основные типы кранов машиниста, используемых в настоящее время на магистральных локомотивах железных дорог СНГ. Краны универсальные с двумя неавтоматическими перекрышами, схожие по конструкции, созданы на основе крана 222 в 1966 году. Кран 395 применяется на пассажирских локомотивах и отличается наличием контроллера ЭПТ, установленного над рукояткой.

Общий вид крана 394

Общий вид крана 395

Разрез крана 394

Разрез крана 394

Работа зеркал крана 394

Работа крана 394

Индикаторная диаграмма

Контроллер крана 395

Контроллер крана 395

Кран машиниста усл. № 394-000-2 состоит из пяти узлов: верхней (золотниковой), средней (промежуточной) и нижней (уравнительной) частей, стабилизатора (дросселирующего выпускного клапана) и редуктора (питательного клапана).

В верхней части крана имеются золотник 12, крышка 11, стержень 17 и ручка 13 с фиксатором 14, которая надета на квадрат стержня и закреплена винтом 16 и гайкой 15.

Стержень 17 уплотнен в крышке манжетой, опирающейся на шайбу 19. Нижним концом стержень надет на выступ золотника 12, который прижимается к зеркалу пружиной 18.

Для смазывания золотника в крышке 11 имеется отверстие, закрываемое пробкой. Смазка трущейся поверхности стержня 17 производится через просверленное в нем осевое отверстие. Средняя часть 10 крана служит зеркалом для золотника, а запрессованная в нее втулка 33 — седлом для обратного клапана 34.

Нижняя часть крана машиниста состоит из корпуса 2, уравнительного поршня 7 с резиновой манжетой 8 и латунным кольцом 9 и выпускного клапана 5, который прижимается пружиной 4 к седлу втулки 6. Хвостовик выпускного клапана уплотнен резиновой манжетой 3, вставленной в цоколь 1.

Верхняя, средняя и нижняя части соединяются через резиновые прокладки на четырех шпильках 20 с гайками. Положение фланца крышки верхней части фиксируется на средней части штифтом 21.

Редуктор крана имеет корпус 26 верхней части с запрессованной втулкой 25 и корпус 29 нижней части. В верхней части находится питательный клапан 24, прижимаемый к седлу пружиной 23, которая вторым концом упирается в заглушку.

Фильтр 22 предохраняет питательный клапан от загрязнения.

На металлическую диафрагму 27 снизу через упорную шайбу 28 давит пружина 30, опирающаяся вторым концом через упор 32 на винт 31. С трубами от питательной и тормозной магистралей кран машиниста соединяется с помощью накидных гаек.

Стабилизатор крана состоит из корпуса 7 с запрессованной в него втулкой 4, крышки 1 и клапана 3, прижимаемого к седлу пружиной 2.

В корпус запрессован также ниппель 5 с калиброванным отверстием 0,45 мм. Между корпусом и втулкой 9 зажата металлическая диафрагма 6. Снизу на диафрагму через шайбу 8 давит пружина 10, сжатие которой регулируется винтом II.

Ручка крана машиниста усл. № 394 имеет семь рабочих положений.

Рассмотрим действие крана при различных положениях его ручки. На рисунках с. 74 и 75 отверстия и выемки в золотнике обозначены цифрами, на зеркале — буквами.

I положение— зарядка и отпуск.

Воздух из питательной магистрали А по каналам ГР, 4, 5 и М поступает в тормозную магистраль и одновременно через отверстие 13, выемку УР, и отверстие УР2 — в полость над уравнительным поршнем, а оттуда через калиброванное отверстие Г диаметром 1,6 мм, по каналу В — в уравнительный резервуар УР.

В полости над уравнительным поршнем давление повышается быстрее, чем в тормозной магистрали. Поршень опускается, отжимает от седла выпускной клапан и сообщает канал А, с магистралью.

Одновременно воздух из питательной магистрали по каналам ГР, 3, Рг и Рз поступает к клапану редуктора.

Полость над уравнительным поршнем через отверстие УР4, выемку 8 и отверстие С сообщается со стабилизатором и далее с атмосферой.

II положение — поездное. Воздух из питательной магистрали А по каналу ГР, через выемки 2 и Р2, отверстие Р3 и открытый клапан редуктора поступает в полость над уравнительным поршнем и в уравнительный резервуар УР. Редуктор автоматически поддерживает установившееся давление в уравнительном резервуаре. Сверхзарядка ликвидируется стабилизатором.

Если давление в тормозной магистрали ниже, чем в полости над уравнительным поршнем, этот поршень переместится вниз и сообщит между собой каналы Д и М.

Полость над уравнительным поршнем через отверстие УРа, выемку 8, отверстие С и отверстие С2 диаметром 0,45 мм сообщается с атмосферой при давлении в полости С, около 0,3—0,5 кгс/см2, установленном пружиной стабилизатора.

Давление воздуха в уравнительном резервуаре, несмотря на расход воздуха через отверстие С2 стабилизатора, будет поддерживаться редуктором.

III положение— перекрыша без питания магистрапи.

IV положение — перекрыша с питанием магистрали. Все отверстия и выемки на зеркале перекрыты золотником.

V положение— служебное торможение.

Воздух из уравнительного резервуара и полости над уравнительным поршнем через отверстие УР3, выемку 12, калиброванное отверстие 11 диаметром 2,3 мм и сообщающееся с ним отверстие 7 перетекает в выемку 6, а из нее через отверстия Аг, и Ага — в атмосферу.

Уравнительный поршень переместится вверх и сообщит тормозную магистраль с атмосферой. Выпуск воздуха из магистрали прекратится, когда давления в ней и в уравнительном резервуаре сравняются.

VA положение — служебное торможение длинносоставных поездов. Разрядка уравнительного резервуара происходит тем же путем, что и при V положении, но через отверстие 14 диаметром 0,75 мм темпом 0,5 кгс/см2 за 15—20 с.

VI положение — экстренное торможение. Воздух из тормозной магистрали через отверстия М, 5, каналы 4 и А г, уходит в атмосферу.

Одновременно через отверстие УР2, выемки УРУ и 6, отверстие Ат2 воздух из полости над уравнительным поршнем также выходит в атмосферу.

Этот поршень перемещается вверх и сообщает тормозную магистраль с атмосферой по второму каналу. Кроме того, уравнительный резервуар каналом УР3 и полость над диафрагмой редуктора каналом Р, также сообщаются через выемки 12 и 6 с атмосферным каналом Ат2.

Индикаторная диаграмма действия крана машиниста усл. № 394. На диаграмме изображены величины «пик» (автоматического завышения давления в магистрали) при зарядке и отпуске тормоза локомотива положением II ручки крана.

Линии М и УР — давления в магистрали и уравнительном резервуаре при зарядке; М, и УР, — при отпуске после ступени торможения; М2 и УРг — при отпуске после полного служебного торможения. Вместо крана машиниста усл. № 394 выпускается кран усл.№ 395-000-3 для грузовых локомотивов с отключением двигателей и включением песочницы в VI положении ручки крана.

Кран машиниста усл. № 395 отличается от крана усл. № 394-000-2 наличием контроллера. Фиксированные положения ручек в обоих кранах одинаковые.

Контроллер крана машиниста усл. № 395—000 состоит из диска 4, двух микропереключателей 5, кулачка 3, надетого на квадрат стержня 1, ручки крана 2 и четырехжильного кабеля 6.

Усилие от кулачка передается на кнопку переключателя 5 через шарикоподшипник, держатель 8 на оси 7 и плоскую пружину 9. Внизу справа изображена схема монтажа проводов переключателей 6 контроллера и вилки 5 штепсельного разъема усл. № 354. Провод 1 немаркированный.

Остальные провода окрашены: 2 — красной краской; 3 — зеленой; 4 — черной. Провода подключаются; 1 — к источнику питания (плюсовый); 2 — к реле срывного клапана (свободный), которое сейчас в системе электропневматического тормоза не используется; 3 — к реле отпускного вентиля (зажим О блока управления); 4 — к реле тормозного вентиля (зажим Т блока управпения).

Применяются следующие модификации крана машиниста усл. № 395, которые отличаются количеством микропереключателей контроллера и схемой их включения:

усл. № 395—000 с двумя микропереключателями и усл. № 395-000-4 с тремя микропереключателями — на пассажирских локомотивах;

усл. № 395-000-3 с одним микропереключателем — на грузовых локомотивах:

усл. № 395-000-5 с двумя микропереключателями — на электропоездах и дизель-поездах.

В положении V3 ручки кранов машиниста усл. № 395—000, 395-000-4 и 395-000-5, которое для крана усл. № 394-000-2 обозначается VA, происходит возбуждение тормозных вентилей электровоздухораспределителей с разрядкой уравнительного резервуара через отверстие диаметром 0,75 мм.

При пневматическом управлении автоматическими тормозами действие крана машиниста усл. № 395 всех модификаций такое же, как крана усл. № 394-000-2.

Кран вспомогательного тормоза локомотива 254

Кран локомотивного тормоза усл. №254 в разрезе

Кран вспомогательного тормоза (КВТ) усл. № 254 предназначен для управления тормозами локомотива. Кран состоит из трех частей: верхней (регулировочной), средней (повторительного реле) и нижней (привалочной плиты). регулировочной пружиной 6 и регулировочным винтом 3. В нижней части стакана стопорным кольцом 9 закреплена опорная шайба 8. Ручка 1 закреплена на стакане винтом 4. Регулировочная пружина зажата в центрирующих (упорных) шайбах 7. В приливе корпуса верхней части расположен буфер отпуска, состоящий из подвижной втулки 21 с атмосферными отверстиями и отпускного клапана 22, нагруженных соответствующими пружинами. В корпусе 13 средней части находятся уплотненные резиновыми манжетами верхний одиночный поршень 11, направляющий диск 10 и нижний двойной поршень 12. В поездном положены ручки крана между хвостовиком верхнего поршня и центрирующей шайбой 7 (направляющим упором) имеется зазор. Нижний поршень имеет полый шток и ряд радиальных отверстий между дисками. Полость между дисками нижнего поршня сообщена с атмосферой. Полость под нижним поршнем сообщена с ТЦ. Под нижним поршнем находится двухседельчатый клапан 12, на который снизу действует пружина, упирающаяся вторым концом на шайбу 17. Верхняя (выпускная) часть клапана притерта к хвостовику нижнего поршня. Нижняя конусная часть клапана является впускной частью. В приливе корпуса средней части в седле 19 расположен напруженный пружиной и уплотненный резиновой манжетой переключательный поршенек 20. В нижней части крана (привалочной пните) 16 расположена дополнительная камера объемом 0,3 л и штуцеры для подключения трубопроводов от главных резервуаров (ГР), воздухораспределителя (ВР) и тормозных цилиндров (ТЦ). Полость над переключательным поршеньком, полость между поршнями и дополнительная камера объемом 0,3 л сообщаются между собой через калиброванное отверстие диаметром 0,8 мм.

Кран № 254 имеет шесть рабочих положений ручки:

Если краном вспомогательного тормоза не пользуются, то его ручка находится в поездном положении под усилием пружины, действующей на втулку 21 буфера отпуска. Кран № 254 может работать по двум схемам включения: независимой (кран отключен от ВР) и в качестве повторителя. При включении крана по независимой схеме к привалочной плите подключены только два трубопровода — от ГР и ТЦ.

Действие крана при независимой схеме включения

При нахождении ручки КВТ в поездном положении усилие регулировочной пружины 6 передается на опорную шайбу 8, закрепленную в стакане 2 стопорным кольцом 9. Для торможения локомотива ручку крана устанавливают в одно из тормозных положений. При этом регулировочный стакан 2 вворачивается в корпус, выбирая зазор между центрирующей шайбой 7 и хвостовиком верхнего поршня, и сжимает регулировочную пружину, усилие которой передается на верхний поршень 11. Последний опускается и перемещает вниз нижний двойной поршень 12, который своим хвостовиком отжимает от седла впускную конусную поверхность двухседельчатого клапана 15. При этом сжатый воздух из ГР начинает перетекать в ТЦ и одновременно под нижний поршень. Как только сила давления воздуха на нижний поршень преодолеет усилие регулировочной пружины 6, поршни 12 и 11 переместятся на незначительное расстояние вверх и двухседельчатый клапан 15 под действием своей пружины закрывается. Установившееся в ТЦ давление будет поддерживаться автоматически. Время наполнения ТЦ с 0 до 3,5 кгс/см2 при переводе ручки КВТ из поездного положения в VI должно быть не более 4 с. Каждому тормозному положению ручки КВТ соответствует определенное усилие регулировочной пружины и. следовательно, определенное давление в ТЦ.

Для получения ступени отпуска ручку крана переводят по часовой стрелке. При этом стакан 2 выворачивается из корпуса и сила сжатия регулировочной пружины уменьшается. Под избыточным усилием сжатого воздуха из ТЦ поршни поднимаются и хвостовик нижнего поршня 12 отходит от верхней выпускной поверхности двухседельчатого клапана 15. Воздух из ТЦ через осевой канал полого штока нижнего поршня и атмосферные отверстия между его дисками выходит в атмосферу. Снижение давления в ТЦ будет происходить до тех пор, пока усилие регулировочной пружины 6 не преодолеет усилия от действия сжатого воздуха на нижний поршень 12. Как только это произойдет, поршни под действием регулировочной пружины переместятся на незначительное расстояние вниз, и хвостовик нижнего поршня 12 сядет на торец двухседельчатого клапана 15, разобщив ТЦ с атмосферой. При переводе ручки КВТ в поездное положение действие регулировочной пружины 6 на верхний поршень 11 прекращается и происходит полный отпуск тормоза. Время понижения давления в ТЦ с 3,5 до 0,5 кгс/см2 при переводе ручки КВТ из крайнего тормозного положения в поездное должно быть не более 13 с.

Работа крана при включении его в качестве повторителя

При торможении поездным краном машиниста воздух от ВР поступает в кран №254 в полость под переключательным поршеньком 20, по обходному каналу в корпусе средней части обходит поршенек и через калиброванное отверстие диаметром 0,8 мм проходит в полость между поршнями 11 и 12, и в камеру объемом 0,3 л. При этом нижний поршень 12 опускается, отжимает вниз двухседельчатый клапан 15 и воздух их ГР начинает перетекать в ТЦ. Наполнение ТЦ прекращается при выравнивании давлений в межпоршневой полости и в ТЦ.

При отпуске тормозов поездным краном машиниста воздух из полости между поршнями и из камеры 0,3 л теми же каналами, что и при торможении, выходит в атмосферу через ВР. Давлением ТЦ нижний поршень 12 поднимается и воздух из ТЦ выходит в атмосферу через осевой канал полого штока поршня 12.

Для отпуска тормозов локомотива при заторможенном составе ручку крана № 254 устанавливают в первое (отпускное) положение. При этом втулка 21 буфера отпуска утапливается в корте и отпускной клапан 22 отжимается от седла. Воздух из полости над переключательным поршеньком 20 выходит в атмосферу через открытый отпускной клапан. Давление в полости малого объема над переключательным поршеньком практически мгновенно понижается до атмосферного. Под избыточным давлением со стороны ВР переключательный поршенек 20 поднимается и своей манжетой перекрывает обходной канал в корпусе средней части. Через открытый отпускной клапан воздух также выходит в атмосферу из полости между поршнями 11 и 12 и из камеры объемом 0,3 л. Вследствие понижения давления в межпоршневой полости нижний поршень 12 поднимается, и воздух из ТЦ выходит в атмосферу через осевой канал полого штока поршня 12. Величина снижения давления в ТЦ зависит от времени выдержки ручки КВТ в отпускном положении, то есть от величины падения давления в полости между поршнями. Из отпускного положения в поездное ручка крана перемещается автоматически под действием пружины втулки 21 буфера отпуска. Переключательный поршенек 20 остается в верхнем положении под усилием сжатого воздуха со стороны ВР.

При перекрытом обходном канале левая часть крана оказывается выключенной из работы (воздух от ВР не может попасть в полость между поршнями), то есть в данном случае имеет место независимая схема его включения. Повысить тормозную эффективность локомотива можно только постановкой ручки КВТ в одно из тормозных положений. При этом под действием регулировочной пружины 6 поршни 11 и 12 переместятся вниз, в результате чего произойдет повышение давления в ТЦ, как было описано выше, если усилие регулировочной пружины будет соответствовать большей величине давления в ТЦ, чем было установлено при действии ВР, например, если была выполнена ступень отпуска тормозов локомотива при заторможенном составе.

Искусственное увеличение межпоршневого объема (наличие дополнительной камеры 0,3 л) и замедление выхода воздуха в атмосферу из полости между поршнями при 1-ом положении ручки КВТ (наличие калиброванного отверстия диаметром 0,8 мм) позволяет получить ступенчатый отпуск тормозов локомотива при заторможенном составе.

Для восстановления повторительной схемы необходимо отпустить тормоза поездным краном машиниста. При этом снижается давление в полости под переключательным поршеньком 20 и он под действием своей пружины опускается, открывая обходной канал.

Регулировка крана

В каждом тормозном положении кран № 254 должен устанавливать и автоматически поддерживать определенное давление в ТЦ:

в 3-м положении — 1,0 – 1,3 кгс/см2;

в 4-м положении — 1,7 – 2,0 кгс/см2;

в 5-м положении — 2,7 – 3,0 кгс/см2;

в 6-м положении — 3,8 – 4,0 кгс/см2.

Для регулировки крана необходимо ослабить регулировочный винт и винт крепления ручки на стакане, установить ручку крана в 3-е положение. Вращением стакана установить в ТЦ давление 1,0 – 1,3 кгс/см2. Закрепить ручку крана на стакане. Перевести ручку в 6-е положение и регулировочным винтом довести давление в ТЦ до 3,8 – 4,0 кгс/см2. Затем перевести ручку крана в поездное положение и убедиться в полном отпуске тормоза.

Устройство блокировки тормозов применяется на двухкабинных локомотивах для принудительного затормаживания локомотива при смене кабин управления с отключением крана машиниста и крана вспомогательного тормоза в одной кабине и включения их в другой.

Блокировка усл. № 367м (Рис.4.19; 4.20.) состоит из кронштейна 1, корпуса 3 переключателя, комбинированного крана 17 и коробки 16 с электрическим контактом.

К кронштейну 1 подключены трубопроводы от ГР, ТМ и ТЦ, а также от крана машиниста и крана вспомогательного локомотивного тормоза. К кронштейну крепится корпус 12 сигнализатора расхода воздуха. В корпусе 3 переключателя расположен эксцентриковый вал 4, на который насажена съемная ручка 2, имеющая два положения: вертикально вверх – блокировка выключена, вниз – блокировка включена. Ручка 2 может быть снята с вала только при выключенном положении блокировки. В корпусе 3 находятся также клапаны 5, 7 и 8, хвостовики которых уплотнены резиновыми манжетами, и толкатель 9. Клапаны 5, 7 и 8 со стороны дисков нагружены пружинами. В приливе корпуса 3 переключателя расположен блокировочный поршень 6, нагруженный пружиной со стороны его хвостовика. Хвостовик блокировочного поршня постоянно находится напротив дугообразной выемки эксцентрикового вала 4.

Комбинированный кран 17 имеет конусную бронзовую пробку 11, нагруженную пружиной. Ручка 18 крана, закрепленная на квадрате пробки, имеет три положения: против часовой стрелки – положение двойной тяги (комбинированный кран перекрывает проход воздуха от крана машиниста в ТМ), вертикальное – поездное положение, по часовой стрелке – экстренное торможение. В положении экстренного торможения тормозная магистраль сообщается с атмосферой через пробку комбинированного крана.

Сигнализатор расхода воздуха в настоящее время не используется. (Новые устройства блокировки тормозов выпускаются без сигнализатора).

В действующей кабине ручка 2 блокировочного устройства должна быть повернута до упора вниз, а ручка 18 комбинированного крана устанавливается в поездное положение ( Рис.4.20). При этом кулачки эксцентрикового вала 4 отжимают клапаны 5, 7 и 8 от седел (открывают клапаны), а толкатель 9 перестает оказывать воздействие на электрический контакт 10, который замыкается под действием своей пружины.

Воздух из ГР проходит через корпус 12 сигнализатора расхода воздуха и далее по каналу 13 и через открытый клапан 5 к крану машиниста. От крана машиниста сжатый воздух проходит в ТМ через открытый клапан 7, по каналу 14 и через пробку комбинированного крана. По каналу 14 воздух также подходит к блокировочному поршню, который под его воздействием утапливает свой хвостовик в выемке эксцентрикового вала 4 (запирает вал в его рабочем положении). От крана вспомогательного тормоза воздух поступает в ТЦ по каналу 15 через клапан 8.

При переходе в другую кабину необходимо краном машиниста произвести полную разрядку ТМ, а ручку КВТ перевести в YI положение. При этом пружина выведет хвостовик блокировочного поршня 6 из зацепления с эксцентриковым валом 4 - вал будет разблокирован. После этого необходимо повернуть ручку 2 на 180 до упора вверх и снять ее с квадрата вала 4. Клапаны 5, 7 и 8 освобождаются от воздействия кулачков эксцентрикового вала 4 и под усилиями своих пружин садятся на седла, перекрывая каналы 13, 14, 15, сообщающие ГР с КМ, кран машиниста с ТМ и КВТ с тормозными цилиндрами. Одновременно кулачок вала 4 будет воздействовать на толкатель 9, который размыкает электрический контакт 10, включенный в электрическую цепь трогания локомотива. Таким образом исключается возможность приведения локомотива в движение.

Если в рабочей кабине ручка 2 повернута вниз, но не занимает вертикального положения, то хвостовик блокировочного поршня 6 не будет утоплен в выемке эксцентрикового вала 4 и поршень 6 не перекроет обходной канал «А». В этом случае сжатый воздух из ТМ будет с шумом выходить в атмосферу, сигнализируя машинисту о необходимости правильной установки ручки 2.

При следовании двойной тягой в рабочей кабине второго локомотива устройство блокировки тормозов должно быть включено, а ручка 18 комбинированного крана переведена в положение двойной тяги.

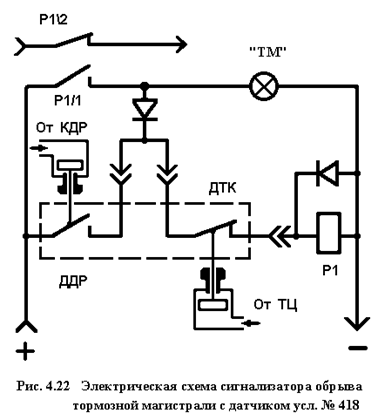

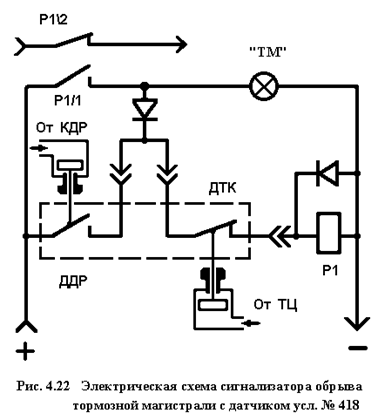

Сигнализатор обрыва тормозной магистрали с датчиком усл. № 418

Сигнализатор обрыва тормозной магистрали с датчиком № 418 (Рис.4.21) устанавливается между главной частью и двухкамерным резервуаром воздухораспределителей усл. № 483 и предназначен для сигнализации машинисту о нарушении целостности тормозной магистрали поезда и одновременного выключения тягового режима локомотива.

Устройство состоит из алюминиевого корпуса 2, фланца 4, корпуса 15 промежуточной части и угловой вставки 13.

Между корпусом 2 и фланцем 4 помещены две резиновые диафрагмы 5, под которыми находятся металлические шайбы 6, входящие своими хвостовиками в выточки стержней-толкателей 7. Шайбы 7 нагружены пружинами 3. В нижней части корпуса 2 расположены микропереключатели 8, закрепленные в планках 9. Регулировку положения микропереключателей относительно корпуса осуществляют винтами 1

Выводы микропереключателей соединены с контактами 10, расположенными на изоляционной колодке 11. В угловой вставке 13 помещена изоляционная колодка 14 с контактами 12.

Выводы микропереключателей соединены с контактами 10, расположенными на изоляционной колодке 11. В угловой вставке 13 помещена изоляционная колодка 14 с контактами 12.

Полость над левой диафрагмой 5 сообщается с каналом дополнительной разрядки (КДР) воздухораспределителя, а полость над правой диафрагмой – с каналом ТЦ.

Толкатель 16 одним концом упирается в эксцентрик вала переключателя режимов торможения воздухораспределителя, расположенного в двухкамерном резервуаре, а вторым – в режимную упорку главной части.

Электрическая схема устройства приведена на рис. (4.22).

При обрыве тормозной магистрали, открытии стоп-крана или открытии концевого крана хвостового вагона воздухораспределители в поезде срабатывают на торможение. В головной части поезда и на локомотиве вследствие питания ТМ через кран машиниста, ручка которого находится в поездном положении, воздухораспределители производят кратковременную частичную дополнительную разрядку ТМ на величину примерно 0,2 – 0,25 кгс/ см2, а затем отпускают. В процессе начавшейся дополнительной разрядки будет возрастать давление в КДР воздухораспределителя, воздух из которого воздействует на левую диафрагму 6 сигнализатора. Когда давление в КДР достигнет величины примерно 1,1 – 1,3 кгс/ см2 диафрагма, преодолевая усилие пружины, прогнется настолько, что стержнем-толкателем 7 замкнет контакты ДДР левого микропереключателя. При срабатывании воздухораспределителя на дополнительную разрядку контакты ДТЦ правого микропереключателя остаются замкнутыми, так как давление воздуха, поступающего в канал ТЦ не превышает 0,3 кгс/ см2, что недостаточно для перемещения вниз левой диафрагмы сигнализатора. При этом на катушку реле Р1 (на каждой серии локомотива оно имеет свой схемный номер) подается питание через замкнувшиеся контакты ДДР и замкнутые контакты ДТЦ правого микропереключателя. Сработавшее реле Р1 своим контактом Р1/1 замыкает цепь сигнальной лампы «Обрыв ТМ» на пульте машиниста, а размыкающим контактом Р1/2 разбирает цепь управления тяговым режимом локомотива.

При обрыве тормозной магистрали, открытии стоп-крана или открытии концевого крана хвостового вагона воздухораспределители в поезде срабатывают на торможение. В головной части поезда и на локомотиве вследствие питания ТМ через кран машиниста, ручка которого находится в поездном положении, воздухораспределители производят кратковременную частичную дополнительную разрядку ТМ на величину примерно 0,2 – 0,25 кгс/ см2, а затем отпускают. В процессе начавшейся дополнительной разрядки будет возрастать давление в КДР воздухораспределителя, воздух из которого воздействует на левую диафрагму 6 сигнализатора. Когда давление в КДР достигнет величины примерно 1,1 – 1,3 кгс/ см2 диафрагма, преодолевая усилие пружины, прогнется настолько, что стержнем-толкателем 7 замкнет контакты ДДР левого микропереключателя. При срабатывании воздухораспределителя на дополнительную разрядку контакты ДТЦ правого микропереключателя остаются замкнутыми, так как давление воздуха, поступающего в канал ТЦ не превышает 0,3 кгс/ см2, что недостаточно для перемещения вниз левой диафрагмы сигнализатора. При этом на катушку реле Р1 (на каждой серии локомотива оно имеет свой схемный номер) подается питание через замкнувшиеся контакты ДДР и замкнутые контакты ДТЦ правого микропереключателя. Сработавшее реле Р1 своим контактом Р1/1 замыкает цепь сигнальной лампы «Обрыв ТМ» на пульте машиниста, а размыкающим контактом Р1/2 разбирает цепь управления тяговым режимом локомотива.

После прекращения дополнительной разрядки давление в КДР падает и контакты ДДР размыкаются. Однако катушка реле Р1 будет продолжать получать питание через свои замкнутые контакты Р1/1, диод и замкнутые контакты ДТЦ, то есть сигнальная лампа на пульте будет продолжать гореть.

При выполнении ступени торможения 0,6 –0,7 кгс/ см2 в ТЦ локомотива появляется скачковое давление не менее 0,5 кгс/ см2 . Давлением из канала ТЦ правая диафрагма 5 сигнализатора, преодолев усилие пружины, переместит стержень-толкатель 7 вниз и контакты ДТЦ правого микропереключателя размыкаются. Катушка реле Р1 теряет питание, сигнальная лампа «Обрыв ТМ» гаснет, электрическая цепь управления тягой восстанавливается.

При выполнении регулировочных торможений в пути следования сигнальная лампа загорается кратковременно и гаснет, сто свидетельствует об исправной работе датчика.

Однако, если обрыв ТМ произошел вблизи локомотива, то его воздухораспределитель может наполнить ТЦ до давления 1,0 – 1,2 кгс/ см2. При этом также происходит кратковременное загорание и погасание сигнальной лампы, но электрическая цепь управления режимом тяги будет отключена, то есть в данном случае будет отсутствовать световая сигнализация нарушения целостности ТМ.

Источники:

В. И. Крылов, В. В. Крылов, В. Н. Лобов. Приборы управления тормозами. М., Транспорт, 1982.

3. Подведение итога урока.

3.1.Выставление оценок в журнал.

3.2. Домашнее задание.

Учебник Г. С. Афонин. «Устройство и эксплуатация тормозного оборудования подвижного состава ».

Стр. –18.

Выводы микропереключателей соединены с контактами 10, расположенными на изоляционной колодке 11. В угловой вставке 13 помещена изоляционная колодка 14 с контактами 12.

Выводы микропереключателей соединены с контактами 10, расположенными на изоляционной колодке 11. В угловой вставке 13 помещена изоляционная колодка 14 с контактами 12. При обрыве тормозной магистрали, открытии стоп-крана или открытии концевого крана хвостового вагона воздухораспределители в поезде срабатывают на торможение. В головной части поезда и на локомотиве вследствие питания ТМ через кран машиниста, ручка которого находится в поездном положении, воздухораспределители производят кратковременную частичную дополнительную разрядку ТМ на величину примерно 0,2 – 0,25 кгс/ см2, а затем отпускают. В процессе начавшейся дополнительной разрядки будет возрастать давление в КДР воздухораспределителя, воздух из которого воздействует на левую диафрагму 6 сигнализатора. Когда давление в КДР достигнет величины примерно 1,1 – 1,3 кгс/ см2 диафрагма, преодолевая усилие пружины, прогнется настолько, что стержнем-толкателем 7 замкнет контакты ДДР левого микропереключателя. При срабатывании воздухораспределителя на дополнительную разрядку контакты ДТЦ правого микропереключателя остаются замкнутыми, так как давление воздуха, поступающего в канал ТЦ не превышает 0,3 кгс/ см2, что недостаточно для перемещения вниз левой диафрагмы сигнализатора. При этом на катушку реле Р1 (на каждой серии локомотива оно имеет свой схемный номер) подается питание через замкнувшиеся контакты ДДР и замкнутые контакты ДТЦ правого микропереключателя. Сработавшее реле Р1 своим контактом Р1/1 замыкает цепь сигнальной лампы «Обрыв ТМ» на пульте машиниста, а размыкающим контактом Р1/2 разбирает цепь управления тяговым режимом локомотива.

При обрыве тормозной магистрали, открытии стоп-крана или открытии концевого крана хвостового вагона воздухораспределители в поезде срабатывают на торможение. В головной части поезда и на локомотиве вследствие питания ТМ через кран машиниста, ручка которого находится в поездном положении, воздухораспределители производят кратковременную частичную дополнительную разрядку ТМ на величину примерно 0,2 – 0,25 кгс/ см2, а затем отпускают. В процессе начавшейся дополнительной разрядки будет возрастать давление в КДР воздухораспределителя, воздух из которого воздействует на левую диафрагму 6 сигнализатора. Когда давление в КДР достигнет величины примерно 1,1 – 1,3 кгс/ см2 диафрагма, преодолевая усилие пружины, прогнется настолько, что стержнем-толкателем 7 замкнет контакты ДДР левого микропереключателя. При срабатывании воздухораспределителя на дополнительную разрядку контакты ДТЦ правого микропереключателя остаются замкнутыми, так как давление воздуха, поступающего в канал ТЦ не превышает 0,3 кгс/ см2, что недостаточно для перемещения вниз левой диафрагмы сигнализатора. При этом на катушку реле Р1 (на каждой серии локомотива оно имеет свой схемный номер) подается питание через замкнувшиеся контакты ДДР и замкнутые контакты ДТЦ правого микропереключателя. Сработавшее реле Р1 своим контактом Р1/1 замыкает цепь сигнальной лампы «Обрыв ТМ» на пульте машиниста, а размыкающим контактом Р1/2 разбирает цепь управления тяговым режимом локомотива.