Французские мастерские в преподовании биологии

Мастерская - обобщение « HOMO (Человек)» 10-11 класс

«О, если бы познать кто я. Хотя бы раз

Постигнуть, для чего скитаюсь я сейчас?

Спокойно зажил бы, отраду обретя,

А нет, заплакал бы я тысячами глаз».

Абу Али Ибн Сина

Эта мастерская универсальна в своём роде. Ее можно проводить при изучении биологии человека в разделе «Высшая нервная деятельность», в курсе Общей биологии в разделе «Эволюция» или как внеклассное мероприятие в рамках цикла воспитания нравственности.

Цель мастерской - настроить детей на осмысление дара быть человеком, оставить в их душе множество вопросов, на которые они будут искать ответы в течение собственной жизни.

Любая мастерская начинается с индуктора, который должен создать настрой на основе образного или ассоциативного мышления. Детям предлагалось написать слово «человек», а к нему всевозможные слова-ассоциации. Как правило, дети пишут такие слова, как сила, разум, любовь, мышление, способность говорить, дружба и т.д. Сначала это задание выполняет каждый в группе индивидуально, т.е. происходит этап самоконструкции, после чего на этапе социоконтрукции (работа в группе) на общий листок выписываются чаще всего повторяющиеся слова. Далее происходит афиширование, когда каждая группа представляет свой список для всей аудитории.

Учитель предлагает всем посмотреть на доску, где развешаны фотографии или репродукции с изображением разных видов животных класса млекопитающих, в том числе, и человека (Приложение 1). По выданному каждой группе тексту-описанию нужно определить, о каком представителе идет речь (Приложение 2). Это этап реконструкции, когда дети строят свои ответы на имеющихся знаниях и опыте. Чаще всего, все группы пытаются доказать, что речь идет именно о человеке, хотя бывает, что выберут кого-то другого, например, медведя или кита по принципу самый большой и сильный. На этом моменте учитель говорит о том, что на самом деле все, что написано в тексте, подходит ко всем здесь изображенным, т.к. это – общая характеристика класса млекопитающих. Произошла деконструкция, т. е. разрушение знаний детей, когда они понимают, что что-то еще не знают.

Чем же тогда характеризуется человек? Следующим заданием реконструкции является создание своего определения человека. После индивидуальной работы создается групповое определение, которое и афишируется. Для сравнения или уточнения детям предлагается познакомиться с определениями, взятыми из культурных аналогов (Приложение 3). После чего учащиеся корректируют свои определения.

Далее учитель говорит о том, что за все годы существования человечества множество известных в истории людей пытались выразить свое мнение по отношению к человеку. Каждому в группе выдается набор карточек с такими высказываниями и предлагается распределить их в два столбика. Первый – понравились или считаете верными. Второй – не понравились или считаете неверными (Приложение 4). После этой работы учитель предлагает вернуться к этим столбикам чуть позже. И выдается следующее задание.

Детям нужно прочитать текст, проанализировать его и выразить свое мнение: всегда ли человек укладывается в рамки определений и высказываний известных авторов (Приложение 5).

После работы в группе и афиширования детям предлагается вернуться к своим столбикам и, если захочется что-то изменить, сделать это.

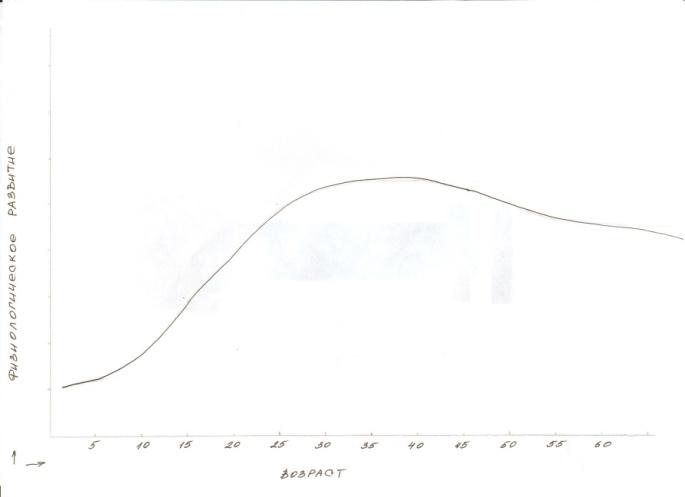

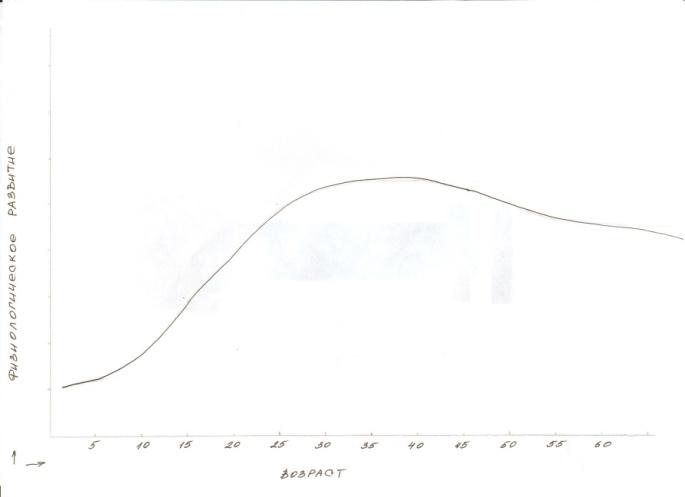

Следующее задание, предлагаемое для выполнения, заключается в сравнении и объяснении двух противоположных по смыслу высказываний (Приложение 6). После этапов само- и социоконструкции высказываются предположения, что М.Шагинян имела в виду рост человека духовный, нравственный, тогда как в учебнике анатомии подразумевают физический рост человека. Дети рассматривают график изменений физиологических показателей человека с рождения и в течение жизни (Приложение 7) и составляют возможный график духовного роста человека. Все групповые работы помещаются на доску и объясняются. Интересно то, что графики детей часто бывают не в форме привычной ломаной линии на плоскости, а выдумываются в виде деревьев, радуги и т.д.

Следующее задание: учащиеся должны проанализировать тексты (Приложение 8) и построить графики духовного развития героев. Здесь происходит разрыв, т.к. описание одного из них совсем не подходит к их выстроенным графикам. После того, как все группы выскажутся, мастер снова предлагает вернуться к разложенным столбикам и, если захочется, то что-то в них изменить.

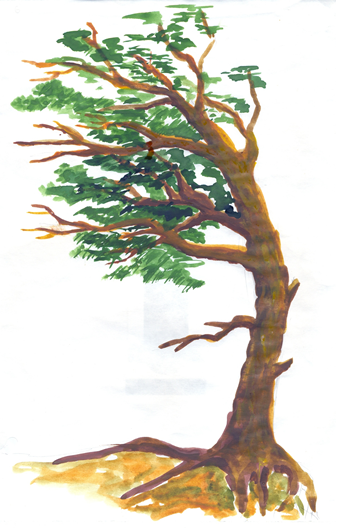

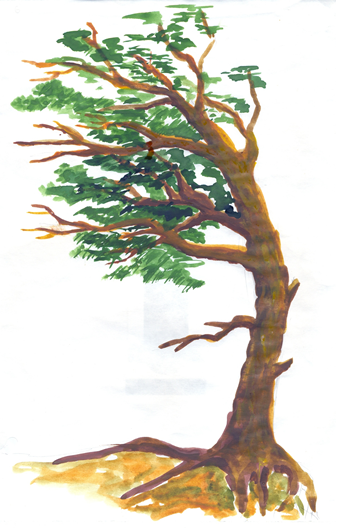

На заключительном этапе группам показываются две репродукции (Приложение 9), где изображены сосны, одна из которых росла в хороших условиях и имеет красивую крону и статный ствол, а другой пришлось бороться с постоянными ветрами на краю скалы, поэтому она имеет характерный вид кроны и искривленный ствол. Детям предлагается высказаться, какие чувства вызывают у них эти репродукции, свои предположения. Высказывания бывают разные, но все они сводятся к разным условиям и обстоятельствам, в которых выросли эти сосны.

Подводя итог, учитель делает вывод о том, что любое растение может быть статным и красивым, либо кривым и неприглядным, но оно не может изменить или формировать себя, а человек может, и в этом его сила.

Рефлексивное задание заключается в написании небольшого эссе по предложенным темам: «Я – человек», «Я – человек?», «Я – человек!».

Приложения

Мастерская «Homo»

Приложение 1

Приложение 2

Один из трех с половиной миллионов видов царства животных класса млекопитающих. Имеет характерные признаки класса: и внешние и внутренние: волосяной покров и другие производные кожи, наружные уши, губы, теплокровность, альвеолярное строение легких, четырехкамерное сердце, детское место, выкармливают детенышей молоком, имеет высокоразвитую центральную нервную систему, в связи с чем достигли господства во всех климатических зонах. Имеет свое место в системе живой природы.

Приложение 3

Ожегов «Словарь русского языка»: «Человек – живое существо, обладающее даром мышления и речи, способное создавать орудия и пользоваться ими в процессе общественного труда».

Реймерс «Словарь биологических терминов»: «Человек – один из трех с половиной миллионов царства, с высокоразвитым мозгом, сложной социальной организацией и трудовой деятельностью, формирующими сознание и делающими малозаметными биологические первоосновы организма».

Приложение 4

1. Человек – царь природы;

2. Человек – звучит гордо;

3. Человек звучит гордо, а обезьяна – перспективно;

4. Много есть чудес на свете, человек их всех чудесней!

5. Человек – двуногое существо, лишенное перьев;

6. Человек хуже зверя, когда он – зверь;

7. Человек – единственное животное, которое способно выбраться благодаря труду из чисто животного состояния;

8. Род человеческий – дрянной уже по своей натуре;

9. Чем больше я узнаю людей, тем больше люблю собак;

10. Кто жил и мыслил, тот не может в душе не презирать людей.

Приложение 5

Индийский миссионер Д.Синк сообщил о двух девочках, освобожденных им из волчьего логова. Младшей – Амале было полтора-два года. Старшей – Камале около восьми лет. Синк взял детей в дом, где воспитывались дети-сироты, и стал вести дневник обо всех изменениях в поведении девочек, о проявлении у них человеческих навыков.

Дети жили как волчата: вылизывали пищу из миски, передвигались на четвереньках, рычали, скалили зубы. Одна из них покусала ребенка, когда он приблизился к ней. Даже спустя два года Камала ухватывала зубами цыпленка и уносила его, передвигаясь на четырех конечностях. Амала умерла через полтора года. Старшая – Камала – первое слово произнесла через два года. Еще через два года она знала шесть слов. Спустя восемь лет, то есть в шестнадцатилетнем возрасте – около ста слов и могла говорить короткими фразами. Выпрямиться девочка смогла лишь спустя три года. А первые навыки ходьбы на ногах приобрела к 13-14 годам. Умерла от почечной недостаточности в 17 лет.

Ученые, анализирующие сообщение индийского миссионера, считают, что если бы Камала осталась в живых, она лишь к 35 годам смогла бы достичь в своем развитии уровня двенадцатилетнего ребенка, а Амала достигла бы такого же уровня к 17 годам.

Приложение 6

1. Человек растет до 25-28 лет, небольшие изменения происходят к 30 годам.

«Анатомия человека. М.Ф.Иваницкий, М.: 1969 г.»

2. Человек растет всю свою жизнь, до самой старости.

Мариэтта Шагинян

Приложение 7

Приложение 8

1.Бродягу звали Джон Ив. Он был сирота, воспитанный в семье лесничего, где его никто не любил. Кроме начальной школы он не получил никакого образования. В пятнадцать испытал труд углекопа, матроса, а в двадцать два заболел и оказался на улице. Тогда он и попался на глаза Стильтону, который владел состоянием в двадцать миллионов фунтов. Он решил сделать из Ива игрушку. «Игрушка… Игрушка из живого человека, - сказал Стильтон, - самое сладкое кушанье».

За деньги он велел бедняге каждый день на подоконнике одного из домов зажигать лампу, прикрытую зеленым абажуром. И пока лампа горит, Ив должен был оставаться в снятой для него комнате, никого не принимать, не выходить из дома, ни с кем не говорить. Стильтон рассчитывал, что Ив сопьется от скуки или сойдет с ума. Но будет ждать сам не знает чего. Так прошло несколько лет.

… Старый разорившийся Стильтон попал в больницу, и ему была сделана операция. К его удивлению хирургом оказался Джон Ив! От скуки, сидя в комнате, однажды он раскрыл старую анатомию и решил сделаться доктором. Он читал книги, благодаря издевательской щедрости Стильтона у Ива были на это деньги. Если желание велико, то исполнение не замедлит. Через полтора года он сдал экзамен в медицинский колледж и стал хирургом.

А. Грин «Зеленая лампа»

2. Витенька был поздним, долгожданным ребенком в семье. Всяк лакомый кусочек ему. Рано начал говорить, хорошо читал стихи в садике. В школу пошел с желанием. Из характеристики: мальчик способный, много читает. Особенно интересуется произведениями приключенческого содержания, увлекается радиотехникой. Характер замкнутый, необщительный. В выполнении поручений покладист, конфликтных ситуаций не создавал.

И вот еще про того же Витеньку, но уже не школьника, а восемнадцатилетнего юношу. Из документов судебного дела: Не просто ударил, а бил, бил и бил. Бил с яростью, слепой ненавистью, со жгучим зверским наслаждением, а после хладнокровно забросал труп. Дальше держался с исключительным самообладанием. Посещал училище. Хорошо учился, ходил в библиотеку менять книжки. Уже будучи в милиции, заготовил записку для матери: «Мама, здравствуй! Это сделал я. Ты не беспокойся, я убегу. Записку уничтожь. Витя».

Б. Рябинин «О любви к живому»

Приложение 9