СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Трагизм мировосприятия и его преодоление «Я пережил свои желанья…» , «Если жизнь тебя обманет». Анализ стихотворений.

Анализ стихотворения «Если жизнь тебя обманет» Пушкина

Стихотворение “Если жизнь тебя обманет” было написано в сложный для Пушкина период, однако невозможно не заметить, что поэт все же настроен оптимистично.

Краткий анализ

Перед прочтением данного анализа рекомендуем ознакомиться со стихотворением .

История создания – стихотворение написано в 1825 году, приблизительно с января по август. Оно писалось для альбома Евпраксии Вульф и в том же году было напечатано в “Московской телеграфе”.

Тема стихотворения – Александр Сергеевич говорит о сложности жизни, в которой, постаравшись, можно всегда найти что-то хорошее.

Композиция – это одночастное произведение, состоящее из двух строф.

Жанр – философская лирика.

Стихотворный размер – ямб с кольцевой рифмовкой.

Метафоры – “сердце в будущем живет”, “день уныния”, день веселья”.

История создания

Александр Сергеевич написал это небольшое стихотворение в 1825 году, когда находился в ссылке в своем имении в Михайловском. Соседнее имение, Тригорское, соседствовало с имением Вульфов. Для альбома их дочери Евпраксии и предназначалось это произведение. Философское рассуждение – странная тема для альбома юной девушки, и все же по какой-то причине Пушкин выбрал именно его.

Тема

Автор рассуждает о сложности жизни, говоря, что с человеком в один день может произойти что-то плохое, другой будет предназначен для веселья. В любом случае нужно быть готовым принять все, что подарит судьба. Лирический герой произведения настроен оптимистически и передает это настроение читателю.

Композиция

В этом простом двухстрофном произведении Пушкин использует одночастную композицию, развивая одну мысль.

В первой строфе он рассуждает о том, что жизнь может обмануть человека, но это не повод сердиться и печалиться. Нужно просто переждать день уныния, потому что за ним непременно последует день веселья.

Вторая строфа – это продолжение философских рассуждений о жизни, но уже в другом ключе. Пушкин говорит о том, что настоящее всегда уныло. Человек увидит то, что было в нем хорошего, только когда оно станет прошлым. И он предчувствует это хорошее, пока оно ждет его где-то в будущем.

Такова человеческая природа – верить в лучшее. Верит в него и сам поэт, размышляя о своей жизни. Он говорит о том, что все испытаний надо воспринимать философски, ведь и они когда-то станут прошлым.

Жанр

Это философская лирика – автор рассуждает о вопросах, которые считаются вечными: смысле жизни (в том числе своей), о том, как человек относится к настоящему и будущему. Он говорит о том, что жизнь очень сложна, но эта сложность состоит не только из дней уныния, но и из дней веселья. Философский стих настраивает читателя на оптимистический лад.

Он написан одним из любимых стихотворных размеров зрелого Пушкина – ямбом. Также поэт использует кольцевую рифмовку, показывая, что каждая строфа содержит в себе законченную мысль.

Средства выразительности

Из привычных тропов поэт использует только метафоры – “сердце в будущем живет”, “день уныния”, день веселья”. Но это далеко не все художественные средства, которые помогают ему выразить главную мысль произведения.

Так, в первой строфе поэт использует множество глаголов, показывая, что к жизни души следует относиться деятельно. Вторая строфа наполнена словами, говорящими о времени – прошлое, настоящее, будущее. Таким образом автор показывает, что человек как бы живет в трех временах сразу: настоящее кажется ему унылым, так что он все время стремится заглянуть в будущее, одновременно постоянно оглядываясь в прошлое.

«Я пережил свои желанья…», анализ стихотворения Пушкина

История создания

Стихотворение «Я пережил свои желанья» написано в 1821 году, когда был в южной ссылке. Это тяжёлый период в жизни 22-летнего поэта. Он разочарован, сломлен жизненными обстоятельствами, не верит в лучшее. Яркая жизнь и блестящее будущее сменились одиноким существованием и неизвестностью. У Пушкина и в ссылке остались друзья, например, генерал Раевский и его семья, но поэт разлучён с лицейскими друзьями, лишён привычного круга общения.

Литературное направление, жанр

В период южной ссылки Пушкин создавал преимущественно романтические стихотворения. Свой собственный образ юного изгнанника он ассоциировал с образом романтического героя, который должен быть печален и одинок, страдать, разочаровываться. Жанр этих рассуждений о превратностях судьбы и одиночестве – элегия.

Тема, основная мысль и композиция

Тема элегии – разочарование в жизни и ожидание скорой гибели, одиночество. Основную мысль можно выразить в вопросе: а стоит ли сопротивляться бурям судьбы, если одиночество и смерть неизбежны? Вместо ответа Пушкин рисует романтическую картину: последний лист, оставшийся на ветке. Его гибель от холодов обязательно скоро наступит, но ведь он продержался дольше всех. Смерть листа неизбежна, но он всё ещё живёт, хоть жизнь его трудна, печальна и одинока.

Стихотворение состоит из трёх строф. В них – целая история внутренней жизни и трагедии лирического героя. Первая строфа указывает на нынешнее состояние героя. Он страдает и внутренне опустошён, потому что у него нет желаний, закончились мечты.

Вторая строфа намекает на причины такого состояния и описывает последствия. Жизненные невзгоды привели к преждевременному увяданию лирического героя. Всё его одинокое существование – это только ожидание скорой смерти.

Вся третья строфа – сравнение жизни героя с листом на дереве. Он – последний, продержался долго, но и ему суждено погибнуть. Несмотря на гнетущую тоску, стихотворение не лишено надежды. Потеряв последний лист, дерево не умрёт. Жизнь продолжится с наступлением весны.

Риторический вопрос в конце второй строфы тоже оставляет шанс: «Придёт ли мой конец?» Конец, конечно, придёт, но его можно отсрочить.

Размер и рифмовка

Элегия написана четырёхстопным ямбом. Пиррихии в первых двух строчках и в последней замедляют речь и способствуют углублённому созерцанию образов. Рифмовка стихотворения перекрёстная, чередуются женские и мужские рифмы. Рифмы точные и банальные. Пушкин соединяет характерные для романтического мировосприятия слова: желанья – страданья, мечты – пустоты, жестокой - одинокой, венец – конец.

Тропы и образы

Композиционно стихотворение строится на сравнении. Лирический герой сравнивает свою жизнь, описанную в первых двух строфах, с состоянием последнего листа на обнажённом дереве.

Пушкин использует метафоры, связанные с внутренним миром: плоды сердечной пустоты, бури жестокой судьбы, увял цветущий мой венец.

Первая строфа, повествующая о былых невзгодах, лишена эпитетов, очень динамична. Во второй строфе противопоставлены эпитеты, относящиеся к жизненным обстоятельствам и к состоянию лирического героя: судьба жестокая – печальный, одинокий. Эпитеты третьей строфы описывают суровую природу: поздний хлад, зимний свист, ветка обнажённая, запоздалый лист.

Для создания высокого стиля Пушкин использует торжественные слова, старославянизмы трепещет, обнажённый, венец, хлад.

На мысль об осени в жизни поэта (а он совсем молод, почти юн) намекает метафора «увял цветущий мой венец». Венец для Пушкина – это не только бьющая ключом энергия молодости, но и самое важное для поэта – его муза, его стихи. Творчество увяло из-за сердечной пустоты, в свою очередь вызванной чередой обстоятельств. Так на голой ветке вместо буйства зелени остался один лист, потому что пришла осень.

Пушкин использует одно и то же слово «буря» и для описания житейских невзгод во второй строфе, и для создания образа природного волнения. Это ещё усиливает сходство между лирическим героем и листом. Первый раз слово употреблено как метафора, второй раз – в прямом смысле.

Образ последнего листа – это символ стойкости и внутренней силы, позволяющей выжить там, где другие умирают.

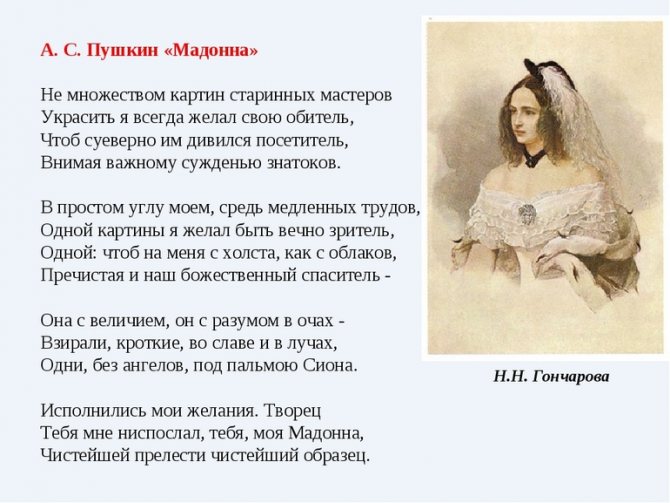

Необычное по жанру произведение было создано «опальным» поэтом Александром Пушкиным. Его даже невозможно назвать стихотворение, хотя оно имеет и ритм, и рифму, и размер. Но даже стихотворные тексты имеют свои жанры, поэтому пушкинское произведение с таким прекрасным названием, как «Мадонна» можно отнести к сонету.

Необычное по жанру произведение было создано «опальным» поэтом Александром Пушкиным. Его даже невозможно назвать стихотворение, хотя оно имеет и ритм, и рифму, и размер. Но даже стихотворные тексты имеют свои жанры, поэтому пушкинское произведение с таким прекрасным названием, как «Мадонна» можно отнести к сонету.

Из истории создания пушкинского стихотворения известно, что он не просто так написал его, а оно было создано под воздействием сильнейших чувств. Во время написания стихотворение он был влюблен в прекраснейшую девушку, чистейшее создание — Наталью Гончарову. В то время его возлюбленная считалось самой красивой и прелестной девушкой во всей столице. Но молодой и страстный поэт не только восхищался ею, но для него она стала идеальной женщиной, которая была прекрасна не только внешне, но и духовно. Он нашел в ней родство душ, и это заставило его еще больше любить милое создание — Наталью Николаевну.

Из биографии «опального» поэта известно, что Наталья Гончарова стала его женой, и это радостное и торжественное событие произошло в 1830 году. Пока шло венчание, да и после него Александр был не только счастлив, ходил радостным, но и постоянно находился в восторженном состоянии. Думая о том, как счастлива будет их совместная жизнь с красавицей – женой, он совсем перестал думать о том, что раньше его так сильно заботило и тревожило. В своих письмах к друзьям он делится о том, что наконец-то сбудется его давняя мечта. Ведь, как утверждал сам поэт, всю свою жизнь он мечтал найти женщину, с которой он был бы счастлив, и эта семейная жизнь ему будет нравиться и ему он будет счастлив. В его представлении семейная жизнь — это слияние душ двух людей, которые всю свою жизнь проведут в любви и гармонии. И вот теперь он нашел ту женщину, с которой он действительно будет счастлив.

Но в тот момент, когда Пушкин уже практически счастлив, он не может до конца его почувствовать, так как между ним и его возлюбленной расстояния, которые их как раз и разделяют. В своих мечтах он уже находится рядом с Натальей Гончаровой, и вот однажды он случайно увидел прекрасную картину. Автором этого полотна с невероятно прелестной девушкой стал Пьетро Перуджио. Итальянский художник изобразил Мадонну, прекрасную и прелестную. Она безмятежно сидела и ее великолепный внешний вид, прелестные белокурые волосы напомнили поэту о его невесте.

Александр Пушкин настолько сильно был поражен этим сходством, что в тот же день пишет письмо Наталье Николаевне, где рассказывает о том, какую картину он увидел, и что часами он может любоваться прелестным образом девушки, который очень похож на его возлюбленную. И в такие минуты он забывает о расставании и расстояниях, в своих мечтах он переноситься к ней, и тогда он по-настоящему счастлив.

И эта картина итальянского художника настолько сильно вдохновила художника, что поэт свое стихотворение, которое оказывается не только откровенным, романтичным, но и прекрасным. Ведь стоит только читаться в эти строки! Уже прямо с первых пушкинских строф перед вдумчивым читателем открывается весь внутренний мир поэта, а его первые слова сразу же указывают на всю серьезность его намерений. Теперь он желал видеть перед собой каждый день и каждую минуту лишь только эту картину, где ему так живо представлялась и виделась его прекрасная возлюбленная. Его избранница — это основной смысл всей его новой жизни, счастливой и долгой. И Александр Пушкин теперь меняет свою роль в этой жизни, он видит свое предназначение в том, чего он желает больше на свете — счастливую и крепкую семью, и любимую женщину рядом, чтобы она всегда была рядом с ним.

Лирические герои пушкинского стихотворения – сонета у поэта предстают в необычном для его лирики свете. Они все положительные и счастливые. Прежде всего, это сама его Мадонна, которая сочетает в себе такие качества, как величие, красоту и кротость. Его образ Мадонны — это невеста, которой и посвящено все стихотворение. И в тексте своем поэт, что у Мадонны, главной героине, есть избранник. Он рисует его с разумом в глазах, мудрым, решительным и серьезным. Тем самым, он старается его раз подчеркнуть, что его решение жениться на прекрасной Гончаровой правильное и обдуманное, и он в это уверен. Наконец-то исполнилось его желание, и сам Творец дал ему такую спутницу по жизни, о которой он всегда мечтал. И с такой женщиной он готов провести всю свою жизнь.

Пушкинское стихотворение не только красиво по звучанию, но еще и очень светлое. Но вот как дальше сложиться судьба поэта из сюжета неясно. Но читатель знает, что уже после нескольких счастливых месяцев в браке в семье Пушкиных состоится конфликт, где поэт почувствует себя несчастным и разочарованным. И это потом найдет отражение в его других стихотворных произведениях. А пока он еще счастлив и радостен, он живет в ожидании предстоящей встречи.

А. С. Пушкин написал стихотворение «Мадонна» в 1830 году. Это произведение поэт посвятил своей жене- Наталье Гончаровой. Я думаю, что автор сравнивает свою возлюбленную с Мадонной на картине, писатель восхищен ее образом. В этих строках он выражает свою любовь. Это стихотворение-сонет- поэтическая форма, состоящая из 14 строк.

В первой части произведения лирический герой описывает свою обитель, в углу которой висит картина с изображением Мадонны. Во второй части описано отношение к ней.

Герой говорит, что может вечно дивиться красе и «чистоте» Мадонны. «Одной картины я желал быть вечно зритель». Он получает удовольствие от созерцания ее.

Мадонна в переводе с итальянского- «моя госпожа». Лирический герой приклоняется пред ней, он видит «чистейшей прелести чистейший образец», приносящий счастье, чарующий взгляд.

Передать чувства и эмоции героев помогают художественно-выразительные средства, такие, как эпитеты («чистейший образец»), инверсии («одной картины я желал быть вечно зритель»), анафора («одной картины… одной: чтоб на меня…»), метафора («одни, без ангелов, под пальмою Сиона»).

В этом стихотворении преобладает перекрестная и опоясывающая рифмы, речь плавная, мелодичная, певучая. Размер- четырехстопный ямб, характерный для сонета.

Лирический герой восхищается Мадонной, как А.С. Пушкин Натальей. Автор благодарит судьбу за их встречу, за возможность быть вместе, лицезреть ее:

«Исполнились мои желанья. Творец

Тебя мне ниспослал, тебя, моя Мадонна».

Пушкин доносит свои чувства к Гончаровой в этом произведении. Она для него воплощение прекрасного, божество, она любима и желанна.