Тема урока Подцарство Настоящие бактерии.

Кроссворд.

Тема урока Подцарство Архебактерии и Оксифотобактерии.

Самостоятельная работа: Кроссворд

Подпишите рисунки.

Контроль знаний по теме «Введение. Царство Прокариоты».

Тестирование.

Вопрос №1: Получение бактериями энергии путём окисления минеральных соединений называется:

1. фотосинтез;

2. хемосинтез;

3. биосинтез.

Вопрос №2: К фотосинтезирующим бактериям относятся:

1. цианобактерии;

2. вибрионы холеры;

3. стрептококки.

Вопрос №3: Организм, в котором ядерное отсутствует ядро:

1. растение;

2. гриб;

3. животное;

4. бактерия.

Вопрос №4: Бактерии, являющиеся санитарами нашей планеты:

1. уксуснокислые;

2. редуценты;

3. клубеньковые;

4. молочнокислые.

Вопрос №5: Сожительство двух организмов разных видов, полезное обоим организмам:

1. сообщество;

2. конкуренция;

3. симбиоз;

4. паразитизм.

Вопрос №6: В клетке бактерии в отличие от клетки животного отсутствует:

1. цитоплазма;

2. оболочка;

3. хлоропласты;

4. оформленное ядро.

Вопрос №7: Царство, к которому относят бактерии:

1. царство Растений;

2. царство Животных;

3. особое царство;

4. царство Грибов.

Вопрос №8: Роль клубеньковых бактерий в природе:

1. образуют органические вещества из углекислого газа и воды;

2. обогащают почву азотными солями;

3. используют в пищу отмершие части растений;

4. играют важную роль в накоплении кислорода в атмосфере.

Вопрос №9: При хранении скоропортящихся продуктов важно помнить, что:

1. бактерии составляют особое царство;

2. бактерии не имеют оформленного ядра;

3. бактерии - самые примитивные организмы;

4. у бактерий при низкой температуре замедляются процессы жизнедеятельности.

Вопрос №10: Пища бактерий-паразитов:

1. органические остатки мёртвых растений и животных;

2. органические вещества, входящие в состав живых организмов;

3. неорганические вещества, содержащиеся в почве, в водоёмах;

4. органические вещества, синтезированные из углекислого газа и воды.

Кроссворд.

Кроссворд

Укажите, какие утверждения верны.

1. Все микробы - бактерии.

2. Все заболевания человека вызываются бактериями.

3. Скопления бактерий называют колониями.

4. Бактерии видны только в микроскоп.

5. Клетки бактерий имеют ядро.

6. Бактерии размножаются делением клетки.

7. Бактерии - древние обитатели нашей планеты.

8. Бактерии могут жить без доступа воздуха.

9. Формы бактерий разнообразны.

10. Некоторые бактерии могут фиксировать атмосферный азот.

Контроль знаний по теме «Царство Грибы».

Вопрос №1: Лишайники:

относятся к растениям.

входят в состав грибов.

составляют обособленную группу комплексных организмов.

относятся к бактериям.

Вопрос №2: Микориза - это:

симбиоз мицелия гриба с корнями растений.

болезнь растения, вызываемая грибами.

гифы гриба, на которых развивается плодовое тело.

паразит, живущий за счёт других организмов.

Вопрос №3: Для питания грибы используют:

углекислый газ и воду.

готовые органические вещества.

энергию Солнца на синтез органических веществ.

свободный азот атмосферы.

Вопрос №4: Лишайники не могут жить, если:

воздух сильно загрязнён.

высокая влажность воздуха.

в среде нет органических веществ.

поблизости нет растений.

Вопрос №5: Подберёзовики чаще всего можно встретить там, где растут берёзы, так как:

берёзы создают тень.

берёзы задерживают влагу.

грибница вступает в симбиоз с корнями берёзы.

плодовое тело развивается на корнях берёзы.

Вопрос №6: Грибница в отличие от корней:

образована клетками, не содержащими хлорофилла.

состоит из тонких ветвящихся нитей.

состоит из переплетающихся нитей, на которых образуются споры.

состоит из удлиненной клетки.

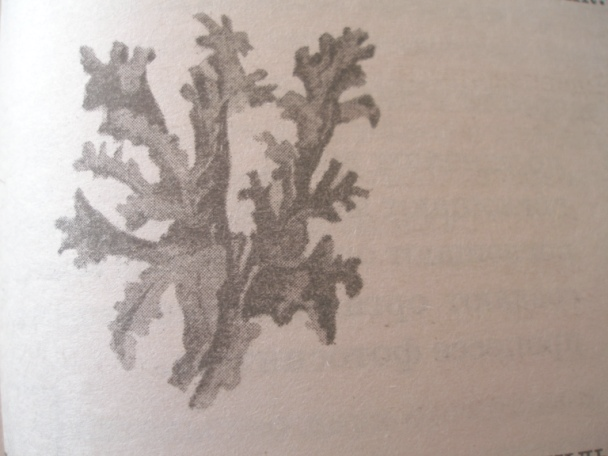

Вопрос №7: Организм, изображённый на рисунке - это:

водоросль.

лишайник.

гриб.

папоротник.

Вопрос №8: Водоросли в лишайнике:

поглощают воду.

поглощают минеральные вещества.

поглощают органические вещества.

создают органические вещества в процессе фотосинтеза.

Вопрос №9: Сожительство двух организмов разных видов, полезное обоим организмам:

1. сообщество;

2. конкуренция;

3. симбиоз;

4. паразитизм.

Вопрос №10: Грибы в отличие от растений:

не имеют клеточного строения.

не растут в течении всей жизни.

расщепляют органические вещества в процессе дыхания.

не способны к фотосинтезу.

Вопрос №11: На рисунке показано строение лишайника. Найдите водоросль в лишайнике:

Вопрос №12: Роль гриба в жизни лишайника:

создаёт органические вещества из неорганических.

поглощает воду и минеральные соли.

осуществляет расщепление органических веществ до минеральных.

осуществляет связь лишайника с природной средой.

Вопрос №13: При сборе грибов нельзя раскапывать почву там, где они растут:

чтобы не повредить корни деревьев.

чтобы не нарушить структуру почвы.

чтобы не повредить расположенную в почве грибницу.

чтобы не закопать глубоко споры гриба.

Вопрос №14: Размножение дрожжей:

половое размножение.

размножение частями тела.

размножение спорами.

почкование.

Вопрос №15: Грибы считают более сложными организмами, чем бактерии, так как они:

вступают в симбиоз с растениями.

более широко распространены в природе.

имеют клеточное строение.

имеют одну или много клеток с ядром.

Вопрос №16: Грибы – живые организмы, так как они:

имеют разнообразную форму и размеры.

изменяются под воздействием среды.

питаются, размножаются, растут.

используются человеком.

Вопрос №17: Грибы, как и растения, имеют:

корневую систему.

клеточное строение.

плоды.

хлоропласты в клетках.

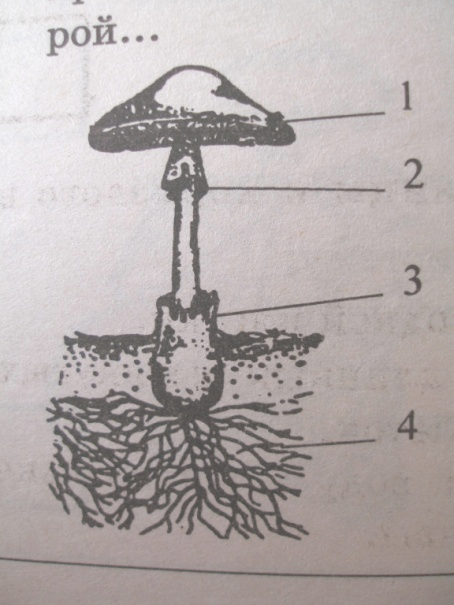

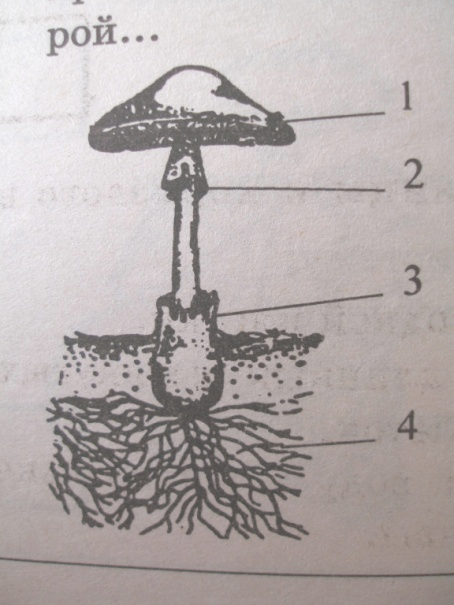

Вопрос №18: Грибница обозначена на рисунке цифрой:

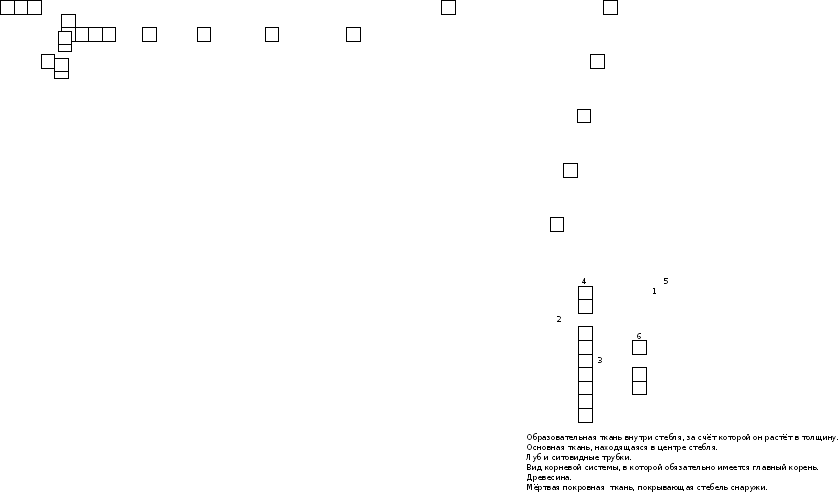

Кроссворды к уроку Контроль знаний по теме «Царство Грибы».

Кроссворд №1

Кроссворд №2

Тема урока Подцарство Низшие растения. Группа отделов Водоросли.

Письменный ответ: Подпишите рисунок.

Тема урока Отделы Красные водоросли (багрянки) и Бурые водоросли.

Вставьте пропуски:

Тема урока Отдел Плауновидные и Отдел Хвощевидные.

Самостоятельная работа.

Вставьте пропуски.

Опишите внешнее и внутреннее строение мхов. 1 вариант.

Где на нашей планете можно встретить мхи? Приведите примеры Листостебельных мхов. 2 вариант.

Тема урока Отдел Покрытосеменные (Цветковые) растения.

Заполните пропуски.

Тема урока Отдел Покрытосеменные (Цветковые) растения.

Кроссворд.

Тема урока Отдел Покрытосеменные (Цветковые) растения.

Подпишите рисунок

Тема урока Отдел Покрытосеменные (Цветковые) растения.

Биологический диктант.

Корень.

Стебель.

Лист.

Цветок.

Семя.

Почка.

Флоэма.

Устьица.

Семядоля.

Конус нарастания.

Зародышевый лист.

Зона деления.

Удерживает растение в почве.

Фотосинтез.

Зародышевый стебель.

Зародышевый корень.

Эндосперм.

Кожица.

Зона проведения.

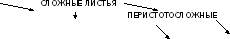

Камбий.

Губчатая ткань.

Годичные кольца.

Бывают главные и боковые.

Лепесток.

Ксилема.

Жилки с проводящей тканью.

Щиток.

Пестик.

Чашечка.

Контроль знаний по теме «Подцарство Высшие растения».

Биологический кроссворд.

Запишите в столбик названия семейств Отдела Покрытосеменных, которые были изучены Вами. Затем обозначьте фигурными скобками семейства, относящиеся к Типу Двудольных отдельно и те семейства, которые относятся к Типу Однодольных. Соотнесите признаки.

Соцветие колос.

Ч5Л1+2+(2)Т(9)+1П1.

Ч5Л5Т∞П∞.

О(2)+2Т3П1.

О(6)Т6П1.

Ч(5)Л(5)Т5П1.

Ч5+5Л5Т∞П∞.

Соцветие корзинка.

Типы цветков: язычковый, трубчатый, воронковидный.

Стержневая корневая система.

Плод семянка.

Плод стручок.

Соцветие кисть.

Соцветие метёлка.

Соланин.

Плод боб.

Плод ягода.

Мочковатая корневая система.

Цветок трёхчленного типа.

Цветок пятичленного типа.

Цветок четырёхчленного типа.

Малина.

Чеснок.

Ландыш.

Кукуруза.

Томат.

Капуста.

Абрикос.

Соя.

Робиния.

Ч4Л4Т2+4П1

Топинамбур.

Тестовые задания:

Сосна – это растение Отдела Голосеменных, так как она имеет:

Корень, стебель, листья;

Хорошо развитые покровные и проводящие ткани;

Цветок;

Семена в шишках.

Признак, наиболее характерный для покрытосеменных растений:

Разнообразные ткани;

Развитые органы – корень и побег;

Образование в процессе фотосинтеза органических веществ;

Наличие цветка, образование семян внутри плода.

Приспособление папоротника к жизни в сосновом лесу:

Хорошо развитая корневая система;

Укороченный корень;

Размножение при помощи спор;

Крупные листья, улавливающие рассеянный свет; способность к оплодотворению во влажной среде.

Голосеменные считаются более высокоорганизованными растениями, чем папоротники, так как у них в процессе исторического развития сформировались:

Половые клетки;

Споры;

Плоды;

Семена.

У Голосеменных по сравнению с Папоротниками в процессе эволюции появились:

Семена;

Фотосинтез;

Вегетативные органы;

Половые клетки.

Иголки лиственницы в отличие от иголок ели, сосны опадают:

Один раз в два года;

Один раз в три года;

Ежегодно, как у лиственных пород;

Один раз в пять-семь лет.

Листья сосны (иголки) – приспособление:

К сезонным изменениям в природе;

К экономному расходованию воды;

К усилению фотосинтеза;

К улучшению минерального питания.

Роль древних папоротников в жизни человека:

Участие в образовании торфа, который используется как сырьё, удобрение, топливо;

Образование каменного угля – ценного топлива и сырья для химической промышленности;

Получение агар-агара, йода, брома; использование в пищу;

Ценный строительный и поделочный материал.

Размножение семенами, внутреннее строение Покрытосеменных доказывает, что их предки:

Древние папоротники;

Древние голосеменные;

Древние мхи;

Псилофиты.

Появление у Голосеменных семян, разнообразных тканей свидетельствует:

О разнообразии видов этого раздела;

Об усложнении растений в процессе эволюции;

О широком их распространении;

О значении в жизни человека.

Папоротник в отличие от водорослей имеет:

Клеточное строение;

В клетках хлоропласты;

Ткани и органы;

Клетки с оболочкой, ядром и цитоплазмой.

Лиственницу относят к Отделу Голосеменных, так как:

Её семена лежат открыто на чешуйках шишек;

Семена её расположены внутри плода;

Она размножается спорами;

У неё развиваются цветки и образуются семена.

Папоротники не растут в берёзовых рощах, так как:

В рощах мало тепла и света;

В рощах много света и сухо;

В рощах малоплодородная почва;

Берёзы выделяют вещества, которые действуют губительно на другие растения.

Мхи – это:

Низшие растения;

Симбиотические организмы;

Семенные растения.

Высшие споровые растения;

Образование зелёной разветвлённой нити при прорастании споры мхов доказывает:

Их клеточное строение;

Их сходство с древними мхами;

Их родство с водорослями;

Их размножение бесполым способом.

Практическое значение мхов:

Образуют каменный уголь;

Входят в состав растительного сообщества;

Из них образуется торф;

Они поглощают много влаги.

Тема урока Тип Споровики, Тип Инфузории или Ресничные.

Вставьте пропуски:

Контроль знаний по теме «Подцарство Одноклеточные».

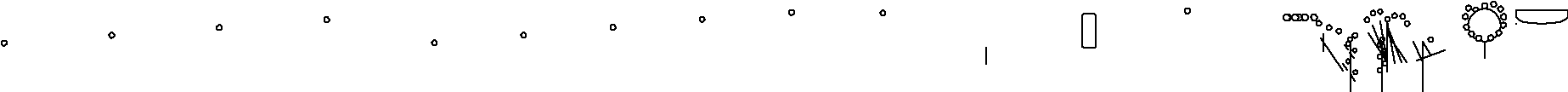

Зарисуйте систематическую схему Царства Животных.

Биологический диктант.

Саркодовые

Жгутиковые

Споровики

Инфузории

Солнечник.

Инфузория-трубач.

Дизентерийная амёба.

Эвглена зелёная.

Малярийный плазмодий.

Сувойка.

Радиолярия.

Форминиферы.

Краткие ответы на вопросы.

Тип Подцарства Одноклеточных, все представители которого ведут паразитический образ жизни.

Ядро, участвующее в половом процессе у инфузорий.

Одноклеточные, вызывающие сонную болезнь.

Тип Подцарства Одноклеточных, представители которого имеют органоиды специального назначения.

Переведите с греческого на русский слово «саркос».

Представители Класса Саркодовых, у которых цитоплазма делится на эктоплазму и эндоплазму.

Колониальные представители Класса Жгутиковых

Органы передвижения представителей Класса Саркодовых

Представители Типа Споровиков, вызывающие трёхдневную малярию у человека.

Класс Одноклеточных, которые по типу питания являются гетеротрофами, автотрофами и миксеотрофами.

Класс, относящийся к Подцарству Одноклеточных, представители которого имеют внутренний скелет.

Запишите особенности животных.

Дайте определение следующим биологическим понятиям:

Пиноцитоз.

Фагоцитоз.

Циста.

Тема урока Тип Кишечнополостные. Класс Гидроидные.

Заполните пропуски

Тема урока Классы Сцифоидные и Коралловые полипы.

Заполните пропуски

Контроль знаний по пройденному материалу.

Тестовые задания.

Гидры живут:

На дне морей;

В толще морской воды;

В реках с быстрым течением;

В озёрах, прудах, реках с медленным течением воды.

Гидра по способу питания – это:

Паразит;

Растительноядное животное;

Хищник;

Сапрофит.

Клетки, располагающиеся во внутреннем слое тела гидры:

Стрекательные;

Половые;

Нервные;

Пищеварительные.

Стрекательные клетки в организме гидры:

Создают покров тела и участвуют в движении;

Воспринимают раздражение и передают возбуждение другим клеткам;

При повреждении тела создают новые клетки;

Участвуют в защите от врагов и добывании пищи.

Клетки наружного слоя гидры, в которых возникает возбуждение:

Стрекательные;

Эпителиально-мускульные;

Нервные;

Чувствительные.

Переваривание пищи у гидры происходит:

Только в кишечной полости;

Только в клетках внутреннего слоя;

В кишечной полости и в клетках внутреннего слоя;

Только в клетках, окружающих ротовое отверстие.

Эктодерма – это:

Клетки внутреннего слоя;

Клетки, образующие подошву;

Клетки наружного слоя;

Клетки, образующие щупальца.

Раздражимость – это:

Любой ответ организма на действие раздражителей;

Ответ организма на действие раздражителей, осуществлённый с помощью нервной системы;

Способность животных ориентироваться в пространстве;

Способность животных выживать в определённой среде обитания.

Актинии живут:

На дне морей;

На дне рек и озёр;

В толще морской воды;

В толще воды рек и озёр.

Клетки, с помощью которых восстанавливаются повреждённые части тела гидры:

Стрекательные;

Эпителиально-мускульные;

Нервные;

Промежуточные.

Заполните пропуски:

Задания со свободным ответом (по выбору учителя).

Тип Губки;

Класс Гидроидные. Размножение;

Класс Гидроидные. Типы клеток;

Класс Сцифоидные;

Класс Коралловые и общая характеристика типа Кишечнополостные.

Кроссворд.

Тестирование

1. Среди перечисленных ниже групп животных найдите ту, в которую включены только кишечнополостные.

A. Обыкновенная амеба, инфузория-туфелька, медуза-аурелия.

Б. Пресноводная гидра, медуза-корнерот, красный коралл.

B. Дизентерийная амеба, лучевик, фораминифера.

Г. Лямблия, зеленая эвглена, сувойка.

2. У какого животного клетка утратила свою самостоятельность и представляет собой составную часть целостного организма?

A. У пресноводной гидры.

Б. У зеленой эвглены.

B. У обыкновенной амебы.

Г. У фораминиферы.

3. Клетки в теле кишечнополостных

A. расположены беспорядочно;

Б. образуют один слой;

B. образуют два слоя;

Г. располагаются в три слоя.

4. По способу питания кишечнополостные животные - это:

A. хищники;

Б. паразиты;

B. растительноядные организмы;

Г. автотрофные организмы.

5. Пресноводная гидра имеет симметрию тела:

A. лучевую;

Б. двустороннюю;

B. на ранних стадиях развития лучевую, а во взрослом состоянии - двустороннюю;

Г. на ранних стадиях развития двустороннюю, а во взрослом состоянии - лучевую.

6. Гидра живет:

A. в реках с быстрым течением;

Б. в прудах или реках с медленным течением;

B. на дне морей и океанов;

Г. в толще морской воды.

7. Длина тела пресноводной гидры:

A. 1 мм;

Б. 1 м;

B. 50 см;

Г. 1 см.

8. Какое кишечнополостное передвигается, резко выталкивая воду из-под колокола?

A. Пресноводная гидра.

Б. Актиния.

B. Медуза-корнерот.

Г. Красный коралл.

9. Медленно расслабляя и сокращая подошву, передвигается:

A. пресноводная гидра;

Б. медуза-аурелия;

B. красный коралл;

Г. актиния.

10. При дыхании кишечнополостные поглощают:

A. кислород, растворенный в воде;

Б. кислород воздуха;

B. углекислый газ воздуха;

Г. углекислый газ, растворенный в воде.

11. Покров тела гидры создают клетки:

A. кожно-мускульные;

Б. стрекательные;

B. нервные;

Г. промежуточные.

12. Вытягивание и сокращение тела гидры происходит благодаря:

A. изменению длины нервных клеток;

Б. выпрямлению стрекательной нити стрекательных клеток;

B. сокращению и расслаблению мускульных волоконец кож-но-мускульных клеток;

Г. образованию ложноножек пищеварительно-мускульными клетками.

13. Стрекательные клетки располагаются в основном:

A. на подошве;

Б. в кишечной полости;

B. во внутреннем слое клеток;

Г. на щупальцах.

14. Гидра парализует добычу и врагов с помощью клеток:

A. промежуточных;

Б. стрекательных;

B. нервных;

Г. кожно-мускульных.

15. Какие клетки имеют звездчатую форму?

A. железистые;

Б. стрекательные;

B. пищеварительно-мускульные;

Г. нервные.

16. Возбуждение возникает в клетках:

A. пищеварительно-мускульных;

Б. стрекательных;

B. нервных;

Г. промежуточных.

Тема урока Классы Сосальщики и Ленточные черви.

Самостоятельная работа.

Тестирование.

У плоских червей симметрия тела:

Отсутствует;

Лучевая;

Двусторонняя;

У свободноживущих – двусторонняя, а у паразитов – лучевая.

Форма тела у плоских червей:

Округлая;

Лентовидная или листовидная;

Утолщённая, не разделённая на членики;

Удлинённая, разделённая на членики.

Из оплодотворённого яйца у плоских червей формируется слоёв тела:

4;

3;

2;

1.

Свободноживущие плоские черви вступают с другими животными в отношения:

Паразита и хозяина;

Хищника и жертвы;

Взаимовыгодные;

Конкурентные.

Снаружи тело плоских червей покрыто:

Удлинёнными клетками с ресничками;

Клетками, на которые не действует пищеварительный сок;

Известковой раковинкой;

Более плотным слоем цитоплазмы

Между внутренними органами у плоских червей находится:

Полость тела;

Паренхима;

Кожно-мускульный мешок;

Пищеварительный сок.

Планарию по способу питания можно отнести к хищникам, так как она:

Использует другое животное в качестве местообитания;

Постоянно или временно использует другое животное в качестве источника питания;

Питается растительной пищей;

Поедает других животных.

Непереваренные остатки пищи у планарии:

Удаляются через выделительные канальца;

Скапливаются в паренхиме;

Удаляются из кишечника через рот;

Постепенно заполняют ветви кишечника.

Органы, участвующие в захвате пищи и её переваривании, образуют систему:

Нервную;

Выделительную;

Пищеварительную;

Половую.

Какое животное имеет двустороннюю систему тела?

Медуза корнерот;

Красный коралл;

Пресноводная гидра;

Белая планария.

Тема урока Классы Сосальщики и Ленточные черви.

Самостоятельная работа.

Кроссворд.

Тема урока Тип Кольчатые черви. Класс Многощетинковые черви.

Соотнесите признаки.

Класс Сосальщики

Класс Ресничные черви

Класс ленточные черви

Покрыты ресничками.

Циста.

Финна.

Ведут паразитический образ жизни.

Ведут свободноживущий образ жизни.

Размеры от 1 мм до 10-30 метров.

Пищеварение внутриклеточное.

Бычий цепень.

Молочно-белая планария.

Свиной цепень.

Печёночный сосальщик.

Упрощение органов чувств.

Регенерация.

Тема урока Классы Малощетинковые черви и Пиявки.

Заполните пропуски.

Контроль знаний по теме «Черви».

(1 вариант)

Тестовые задания.

Тип, к которому относят бесполостных, двустороннесимметричных животных с вытянутым, сплющенным сверху вниз телом:

Круглые черви;

Кольчатые черви;

Плоские черви;

Моллюски.

Третий слой клеток – мезодерма появляется;

У Круглых червей;

У Плоских червей;

У Кольчатых червей;

У Кишечнополостных.

Личинки бычьего цепня живут:

В почве;

В организме крупного рогатого скота;

В малом прудовике;

В печени человека.

Промежуточный хозяин печёночного сосальщика:

Крупный рогатый скот;

Свинья;

Прудовик;

Кошка.

Человек может заразиться бычьим цепнем:

Если съест сырую рыбу;

Если погладит больную собаку и не вымоет руки;

Если съест недостаточно проваренную или прожаренную говядину;

При употреблении в пищу немытых овощей.

Травинки с сырых лугов нельзя брать в рот, так как:

Можно заразиться финнами бычьего цепня;

На них могут быть возбудители малярии;

На них могут быть личинки печёночного сосальщика;

Можно заразиться чесоткой.

По характеру питания дождевой червь – это:

Хищник;

Паразит;

Растительноядное животное;

Потребитель разлагающихся растительных и животных остатков.

Кровь приводится в движение благодаря сокращениям сердца:

У дождевого червя;

У нереиды;

У пескожила;

У большого прудовика.

Система органов, отсутствующая у белой планарии;

Нервная;

Кровеносная;

Пищеварительная;

Выделительная.

Промежутки между органами заполнены рыхлой соединительной тканью:

У Плоских червей;

У Круглых червей;

У Кольчатых червей;

У Круглых и Кольчатых червей.

Задания со свободным ответом.

Какие особенности печёночного сосальщика позволяют ему жить в печени?

В чём особенности внешнего строения аскариды в связи с паразитическим образом жизни?

Урок №39 Контроль знаний по теме «Черви».

(2вариант)

Тестовые задания.

Тип, к которому относят животных, имеющих удлинённое тело, разделённое на сходные членики, кровеносную систему, нервную систему, состоящую из брюшной нервной цепочки, окологлоточного нервного кольца и нервов:

Круглые черви;

Кольчатые черви;

Плоские черви;

Моллюски.

Кровеносная система появляется:

У Круглых червей;

У Плоских червей;

У Кольчатых червей;

У Моллюсков.

Взрослый бычий цепень живёт:

В пресных водоёмах;

В мышцах животных;

В кишечнике человека;

В почве.

Место обитания личинок печёночного сосальщика:

В организме крупного рогатого скота;

В воде, в малом прудовике, на водных растениях;

В кишечнике человека;

В печени человека.

Тело дождевого червя при сокращении продольных мышц:

Становиться плоским;

Укорачивается;

Уменьшается в диаметре;

Удлиняется.

Опасно употреблять в пищу плохо вымытые овощи, так как можно заразиться:

Бычьим цепнем;

Кошачьей двуусткой;

Печёночным сосальщиком;

Аскаридами.

Паразитами называют животных, которые:

Используют других животных в качестве мест обитания и источников пищи;

Поедают других животных;

Питаются растениями;

Питаются трупами животных.

Часть тела, через которую у дождевого червя удаляются непереваренные остатки пищи:

Кожа;

Органы выделения;

Ротовое отверстие;

Анальное отверстие.

Об усложнении Кольчатых червей по сравнению с плоскими и Круглыми червями свидетельствует:

Вытянутое тело;

Влажная кожа;

Появление кровеносной системы органов;

Двусторонняя симметрия тела.

Промежутки между органами у Плоских червей заполнены:

Мезодермой;

Паренхимой;

Особой жидкостью;

Нет верного ответа.

Задания со свободным ответом.

Чем пищеварительная система аскариды отличается от пищеварительной системы молочно-белой планарии?

Какие особенности являются общими для всех червей-паразитов?

Урок №39 Контроль знаний по теме «Черви».

(3 вариант)

Тестовые задания.

Тип, к которому относят животных с вытянутым цилиндрическим заострённым с обоих концов телом, не разделённым на членики:

Круглые черви;

Кольчатые черви;

Плоские черви;

Моллюски.

Белые планарии живут:

В пресных водоёмах, под корягами, корнями, листьями;

В печени крупного рогатого скота;

В кишечнике человека;

В почве, на корнях растений.

Аскариды не перевариваются в кишечнике человека, так как:

Быстро передвигаются;

Питаются полупереваренной пищей;

У них есть особые покровы тела;

Из личинки могут проникать через стенки кишечника в кровь.

Человек может заразиться аскаридами, если:

Съест сырую рыбу;

Погладит больную собаку и не вымоет руки;

Съест плохо проваренное мясо;

Употребит в пищу немытые овощи.

Белая планария по характеру питания – это:

Хищник;

Паразит;

Растительноядное животное;

Потребитель разлагающихся растительных и животных остатков.

Признак, свидетельствующий об усложнении Плоских червей по сравнению с Кишечнополостными:

Сплющенное сверху вниз тело;

Реснички на покровах тела;

Наличие органов и систем органов;

Паразитический образ жизни большинства из них.

Признак, характерный для представителей класса Пиявок:

Разное количество сегментов;

Наличие хорошо развитых параподий;

Отсутствие кровеносной и дыхательной систем;

Постоянное количество сегментов.

Вещество, выделяемое пиявками при укусе и препятствующее свёртыванию крови;

Кутикула;

Паренхима;

Ганглий;

Нет правильного ответа.

Наличие личинки планулы в развитии Плоских червей свидетельствует о том, что это:

Прямое развитие;

Непрямое развитие;

Признак гермафродитизма;

Признак примитивности.

Отсутствие некоторых систем органов у паразитических червей – это признак:

Примитивности;

Приспособления к окружающей среде;

Усложнения;

Ненормального индивидуального развития данной особи.

Задания со свободным ответом.

Почему печёночный сосальщик и бычий цепень имеют более простое строение, чем белая планария?

В чём состоит усложнение нервной системы белой планарии по сравнению с гидрой?

Урок №39 Контроль знаний по теме «Черви».

(4 вариант)

Тестовые задания.

Двусторонняя симметрия возникает:

У Круглых червей;

У Плоских червей;

У Кольчатых червей;

У Моллюсков.

Острицы живут:

В пресных водоёмах;

В печени человека;

В кишечнике человека;

В почве и корнях растений.

Взрослый печёночный сосальщик обитает:

В пресных водоёмах, под корягами, корнями, листьями;

В печени крупного рогатого скота;

В кишечнике человека;

В почве.

Нельзя пить сырую воду из водоёма, так как можно заразиться:

Финнами бычьего цепня;

Малярией;

Печёночным сосальщиком;

Эхинококком.

Один из признаков усложнения Круглых червей по сравнению с Плоскими:

Вытянутое, цилиндрическое тело;

Многие ведут паразитический образ жизни;

Раздельнополые животные;

Появляется полость тела, пищеварительная система оканчивается анальным отверстием.

Новые членики у бычьего цепня образуются:

На конце тела;

Между члениками;

В области шейки;

В области головы.

У паразитических Плоских червей в отличие от свободноживущих:

Тело плоской формы;

Пищеварительная система открывается наружу единственным отверстием – ртом;

Промежутки между органами заполнены рыхлой соединительной тканью;

Есть органы прикрепления – присоски и крючки.

Внутренняя полость тела, заполненная жидкостью, впервые появляется:

У Плоских червей;

У Круглых червей;

У Кольчатых червей.

Усложнению нервной системы у червей соответствует цепочка:

Мозговой ганглий – Окологлоточное нервное кольцо - Окологлоточное нервное кольцо с хорошо выраженными надглоточным и подглоточным нервным узлами;

Окологлоточное нервное кольцо - Окологлоточное нервное кольцо с хорошо выраженными надглоточным и подглоточным нервным узлами - Мозговой ганглий;

Окологлоточное нервное кольцо с хорошо выраженными надглоточным и подглоточным нервным узлами– Окологлоточное нервное кольцо - Мозговой ганглий;

Нет верного ответа.

Дождевой червь передвигается в почве:

Только раздвигая её;

Только пропуская землю через пищеварительную систему;

Раздвигая почву и пропуская её через пищеварительную систему;

Пользуясь только готовыми ходами.

Задания со свободным ответом.

В чём проявляется усложнение Круглых червей по сравнению с Плоскими?

Докажите, что планария и печёночный сосальщик родственны.

Контроль знаний по теме «Тип Моллюски».

Тестирование.

Вопрос №1: К моллюскам, обитающим на суше, относится

1. беззубка

2. кальмар

3. виноградная улитка

Вопрос №2: Раковина моллюска образована

1. выделениями мантии

2. песком и другими частицами, приклеившимися к телу

3. выделениями пищеварительных желёз

Вопрос №3: Перетирание растительной пищи происходит у многих моллюсков

1. с помощью тёрки желудка

2. тёркой языка

3. тёркой тонкой кишки

Вопрос №4: Ток воды через сифон моллюсков обеспечивается

1. разностью давления воды на входе и выходе

2. движениями ресничек мантии, жабр, ротовых лопастей

3. заглатыванием воды

Вопрос №5: К пищеварительным железам моллюсков относятся

1. печень и поджелудочная железа

2. только печень

3. только поджелудочная железа

Вопрос №6: Большой прудовик при дыхании поглощает

1. углекислый газ, растворённый в воде

2. кислород, растворённый в воде

3. кислород, содержащийся в воздухе

Вопрос №7: Моллюски, который приносит вред сельскому хозяйству

1. осьминог

2. виноградная улитка

3. беззубка

Вопрос №8: В пищу употребляются

1. полевой слизень и живородка

2. жемчужница и дрейсена

3. мидия и устрица

Вопрос №9: Органы дыхания беззубки

1. только жабры

2. только лёгкое

3. жабры и лёгкое

Вопрос №10: Малый прудовик может принести человеку вред, так как

1. соскабливает с водных растений налёт из микроорганизмов

2. дышит кислородом воздуха

3. является промежуточным хозяином печёночного сосальщика

Выберите правильные утверждения:

Голова хорошо развита.

Раздельнополы.

Личинки паразитируют на теле рыб.

Гермафродиты.

Глаза располагаются на концах или у основания щупалец.

Голова отсутствует.

Раковина замыкается мускулами.

Сердце двухкамерное, кровеносная система не замкнутая.

Дыхание жаберное.

Дыхание лёгочное.

Наличие тёрки – радулы.

Признаки, характерные для двустворчатых моллюсков (беззубка).

Признаки, характерные для брюхоногих моллюсков (виноградная улитка).

Признаки, характерные для головоногих моллюсков (осьминог).

Признаки, характерные для:

Двустворчатых моллюсков (беззубка)

Брюхоногих моллюсков (виноградная улитка)

Головоногих моллюсков (осьминог)

Тема урока Класс Насекомые.

Самостоятельная работа: Соотнесите признаки

Педипальпы.

Хелицеры.

Клешни.

Внутренне оплодотворение.

Антеннулы.

Фасетки.

Внеполостное пищеварение.

Синусы.

Мальпигиевы сосуды.

Лёгочные мешки.

Дафния.

Жевательный и железистый отделы желудка.

Первыми вышли на сушу.

| № п\п | Класс Ракообразные | Класс Паукообразные |

| 1 |

|

|

| 2 |

|

|

| 3 |

|

|

| 4 |

|

|

| 5 |

|

|

| 6 |

|

|

| 7 |

|

|

| 8 |

|

|

| 9 |

|

|

| 10 |

|

|

| 11 |

|

|

| 12 |

|

|

| 13 |

|

|

Тема урока Класс Насекомые.

Самостоятельная работа.

Дайте определение следующим биологическим понятиям (по 1 баллу, 5 баллов):

Имаго.

Дыхальца.

Синус.

Фасетка.

Статолит.

Дайте краткий ответ на вопрос (по 1 баллу, 10 баллов):

Первая пара конечностей у пауков.

Органы выделения и ракообразных.

Длинные усики и ракообразных.

У кого впервые появляется внутреннее оплодотворение.

Вторая пара конечностей у пауков.

Короткие усики у ракообразных.

Органы выделения у пауков и насекомых.

Орган равновесия и ракообразных.

Самый древний отряд из класса Паукообразные.

Рак, живущий во влажных местах на суше.

Меняются работами и их проверяют.

Всего 15 баллов.

12-15 – «5»

9-11 – «4»

7,5-8 – «3»

Тема урока Класс Насекомые.

Кроссворд.

Описать значение насекомых.

Соотнести представителей и отряды.

Жесткокрылые.

Чешуекрылые.

Двукрылые.

Перепончатокрылые.

Прямокрылые.

Божья коровка.

Пчела башкирская.

Тутовый шелкопряд.

Комнатная муха.

Овод.

Наездник.

Колорадский жук.

Саранча.

Капустная белянка.

Кузнечик.

Тема урока Тип Иглокожие. Классы Морские звёзды, Морские ежи, Голотурии.

Самостоятельная работа.

Заполните пропуски.

Дайте определение следующим биологическим понятиям:

Имаго.

Хелицеры.

Синус.

Статоцист.

Непрямое развитие.

Повторение и обобщение знаний по теме «Типы Членистоногие и Иглокожие».

Соотнесите признаки.

Класс Ракообразные

Класс Паукообразные

Класс Насекомые

Тело подразделено на головогрудь и брюшко.

Тело подразделено на голову, грудь и брюшко.

Имеется 4 пары ходильных ног.

Имеется 3 пары ходильных ног.

Антеннулы.

Усики отсутствуют.

Одна пара усиков.

Имаго.

Хелицеры.

Синусы.

Грудь подразделяется на переднегрудь, среднегрудь и заднегрудь.

Головной мозг подразделяется на передний, средний и задний мозг.

Органы дыхания – кожные жабры.

Органы дыхания – трахеи.

Органы дыхания – лёгочные мешки и трахеи.

Педипальпы.

Мальпигиевы сосуды.

Органы выделения – пара зелёных желёз.

Мокрица.

Паук-серебрянка.

Чесоточный клещ.

Колорадский жук.

Лангуст.

Божья коровка.

Скорпион.

Задание со свободным ответом.

Класс Ракообразные.

Класс Паукообразные.

Класс Насекомые.

Тип Иглокожие.

Контроль знаний по теме «Типы Членистоногие и Иглокожие».

Организационный момент.

Основная часть урока.

1 вариант.

Тестовые задания.

Тело майского жука состоит:

Из головогруди и брюшка;

Из головы и брюшка;

Из головы, груди и брюшка;

Из груди брюшка.

У насекомых:

Одна пара усиков;

Две пары усиков;

Много усиков;

Усиков нет.

Число ходильных ног у речного рака:

Две пары;

Три пары;

Четыре пары;

Пять пар.

Органы дыхания паука:

Только трахеи;

Только лёгкие;

Трахеи и лёгкие;

Не трахеи и не лёгкие.

Класс, к которому относят клещей:

Насекомые;

Ракообразные;

Паукообразные;

Сосальщики.

Клещи и пауки сходны между собой тем, что у них:

Органы дыхания – жабры, две пары усиков, у большинства два отдела тела;

Восемь ног, у большинства два отдела тела, усики отсутствуют;

Шесть ног, три отдела тела, одна пара усиков, у большинства крылья;

Тело не разделено на членики, у большинства различают голову, туловище и мускулистую ногу.

Клещ, проделывающий в коже человека короткие ходы, по форме напоминающие запятые:

Таёжный клещ;

Собачий клещ;

Чесоточный клещ;

Паутинный клещ.

Роль наездников в хозяйственной деятельности человека:

Опыляют культурные растения;

Обогащают почву перегноем;

Регулируют численность членистоногих, причиняющих вред сельскому хозяйству;

Разрыхляют почву.

Задания со свободным ответом.

Составьте цепь питания, в состав которой входят мелкие ракообразные.

Как происходит развитие насекомых с полным превращением?

Контроль знаний по теме «Типы Членистоногие и Иглокожие».

2 вариант.

Тестовые задания.

Класс, в который объединяют животных, имеющих три пары ног, три отдела тела (голову, грудь и брюшко), органы дыхания – трахеи, одну пару усиков, как правило, крылья:

Сосальщики;

Ракообразные;

Паукообразные;

Насекомые.

Тело членистоногих:

Мягкое на ощупь, нечленистое;

Состоит из двух слоёв клеток;

Состоит из одинаковых члеников, не объединённых в отделы;

Состоит из неодинаковых члеников, объединённых в отделы (два или три).

Число усиков и ракообразных:

1;

2;

3;

4.

Паукообразные в отличие от других членистоногих имеют:

Одну пару ног;

Две пары ног;

Три пары ног;

Четыре пары ног.

Органы дыхания речного рака:

Трахеи;

Лёгкие;

Трахеи и лёгкие;

Не трахеи и не лёгкие.

Переваривание пищи у паука-крестовика начинается:

В желудке;

В кишке;

Вне организма паука;

В пищеводе.

Насекомое, которое может быть отнесено к группе паразитов:

Жук-плавунец;

Медоносная пчела;

Белянковый наездник;

Майский жук.

Роль божьих коровок в хозяйственной деятельности человека:

Опыляют растения;

Обогащают почву перегноем;

Регулируют численность членистоногих, причиняющих вред хозяйству человека;

Разрыхляют почву.

Задания со свободным ответом.

Как происходит развитие с неполным превращением?

Сравните нервную систему многощетинковых червей и насекомых.

Контроль знаний по теме «Типы Членистоногие и Иглокожие».

3 вариант.

Тестовые задания.

Тело снаружи покрыто хитиновым покровом, неоднородные членики объединены в отделы (два или три), конечности расчленённые:

У всех членистоногих;

Только у ракообразных;

Только у паукообразных;

Только у насекомых.

Не имеет усики:

Паук-крестовик;

Речной рак;

Тутовый шелкопряд;

Краб.

Число ног у насекомых:

Одна пара;

Две пары;

Три пары;

Четыре пары.

Органы дыхания майского жука:

Только трахеи;

Только лёгкие;

Трахеи и лёгкие;

Не трахеи и не лёгкие.

Класс, к которому относят дафний и циклопов:

Насекомые;

Ракообразные;

Паукообразные;

Сосальщики.

Усложнение членистоногих по сравнению с кольчатыми червями проявляется в том, что:

Многие имеют покровительственную окраску тела;

Часть членистоногих имеет предостерегающую окраску;

У них есть пищеварительная, выделительная, кровеносная, нервная системы органов.

Класс, к которому относят зелёного кузнечика:

Насекомые;

Ракообразные;

Паукообразные;

Моллюски.

Отделы тела капустной белянки:

Только брюшко;

Только головогрудь;

Головогрудь и брюшко;

Голова, грудь и брюшко.

Задания со свободным ответом.

Чем сходны речной рак и паук-крестовик?

Какое значение имеет хитиновый покров в жизни членистоногих?

Контроль знаний по теме «Типы Членистоногие и Иглокожие».

4 вариант.

Тестовые задания.

Животные, имеющие два отдела тела (головогрудь и брюшко), две пары усиков (короткие и длинные), органы дыхания (жабры) – это:

Все членистоногие;

Ракообразные;

Паукообразные;

Насекомые.

Хитиновый покров называют наружным скелетом, так как:

Он предохраняет от испарения;

Он защищает от механических повреждений;

К нему прикрепляются мышцы;

Он имеет покровительственную окраску.

Число ног у паукообразных:

Две пары;

Три пары;

Четыре пары;

Пять пар.

Орган дыхания дафний:

Трахеи;

Кожа;

Лёгкие;

Жабры.

Класс, к которому относят тараканов:

Насекомые;

Сосальщики;

Ракообразные;

Паукообразные.

Планктон в пресных водоёмах образуют:

Дафнии и циклопы;

Речные раки;

Личинки малярийных комаров;

Жуки-плавунцы.

Основной переносчик возбудителя клещевого энцефалита:

Таёжный клещ;

Чесоточный клещ;

Обыкновенный паутинный клещ;

Почвенные клещи.

Роль наездников в хозяйственной деятельности человека:

Опыляют культурные растения;

Обогащают почву перегноем;

Регулируют численность членистоногих, приносящих вред сельскому хозяйству;

Разрыхляют почву.

Задания со свободным ответом.

Найдите сходные черты в строении речного рака и краба.

В чём заключается различие в развитии насекомых с полным и неполным превращением?

Тема урока Класс Земноводные, или Амфибии.

Надкласс Рыбы

Вопрос №1: расположение нервной системы у Хордовых

1. нервная трубка расположена на спинной стороне тела над хордой

2. нервная цепочка расположена на брюшной стороне тела

3. нервные клетки собраны в два нервных ствола, впереди они образуют нервный узел

4. отростки нервных клеток соединяются между собой и образуют нервную сеть

Вопрос №2: Один из признаков, позволяющий рыбе затрачивать меньше усилий на преодоление сопротивления воды при движении

1. покровительственная окраска

2. органы обоняния

3. боковая линия

4. черепицеобразное расположение чешуи

Вопрос №3: Самая древняя рыба

1. форель

2. карась

3. латимерия

4. стерлядь

Вопрос №4: Плавник, играющий главную роль при движении вперёд

1. грудной

2. брюшной

3. спинной

4. хвостовой

Вопрос №5: При повышении температуры окружающей среды интенсивность обмена веществ у рыб

1. не изменяется

2. повышается

3. понижается

4. может повыситься, а может понизиться

Вопрос №6: Класс, к которому относят водных животных с хрящевым скелетом, двухкамерным сердцем, не имеющих жаберных крышек

1. костные рыбы

2. хрящевые рыбы

3. земноводные

4. пресмыкающиеся

Вопрос №7: Сопротивление воды при передвижении рыбы уменьшается благодаря

1. наличию боковой линии

2. покровительственной окраске

3. обтекаемой форме тела

4. органам обоняния

Вопрос №8: Признак, характерный для костных рыб (в отличие от хрящевых)

1. парные грудные и брюшные плавники

2. жабры, прикрытые жаберной крышкой

3. боковая линия

4. обтекаемая форма тела

Вопрос №9: Влияние объёма плавательного пузыря на плотность рыбы

1. не оказывает влияния

2. при увеличении объёма плавательного пузыря плотность уменьшается

3. при увеличении объёма плавательного пузыря плотность увеличивается

4. при уменьшается объёма плавательного пузыря плотность уменьшается

Вопрос №10: Признак, характерный для позвоночных животных

1. хорда сохраняется в течении всей жизни

2. хорда замещается позвоночником

3. отсутствует скелет

4. скелет наружный

Вопрос №11: Класс, в который объединяют животных с костным или костно-хрящевым скелетом, жабрами, прикрытыми жаберными крышками

1. костные рыбы

2. хрящевые рыбы

3. земноводные

4. пресмыкающиеся

Вопрос №12: Кожа костных рыб

1. сухая, с роговой чешуёй, без желёз

2. влажная, содержит много желёз, у многих покрыта костной чешуёй

3. содержит много желёз, чешуйки с выростом, покрытым эмалью

4. голая, содержит много желёз

Вопрос №13: Сердце рыб состоит из

1. двух предсердий и одного желудочка с неполной перегородкой

2. из одного предсердия и одного желудочка

3. из двух предсердий и двух желудочков

4. из двух предсердий и одного желудочка

Вопрос №14: у рыб к клеткам тела поступает

1. артериальная кровь

2. кровь, насыщенная углекислым газом

3. смешанная кровь

4. венозная кровь

Вопрос №15: Плавательный пузырь не имеют

1. караси и щуки

2. карпы и сазаны

3. сельди и треска

4. акулы и скаты

Контроль знаний по пройденному материалу.

Вопрос №1: расположение нервной системы у Хордовых

1. нервная трубка расположена на спинной стороне тела над хордой

2. нервная цепочка расположена на брюшной стороне тела

3. нервные клетки собраны в два нервных ствола, впереди они образуют нервный узел

4. отростки нервных клеток соединяются между собой и образуют нервную сеть

Вопрос №2: Один из признаков, позволяющий рыбе затрачивать меньше усилий на преодоление сопротивления воды при движении

1. покровительственная окраска

2. органы обоняния

3. боковая линия

4. черепицеобразное расположение чешуи

Вопрос №3: Самая древняя рыба

1. форель

2. карась

3. латимерия

4. стерлядь

Вопрос №4: Плавник, играющий главную роль при движении вперёд

1. грудной

2. брюшной

3. спинной

4. хвостовой

Вопрос №5: При повышении температуры окружающей среды интенсивность обмена веществ у рыб

1. не изменяется

2. повышается

3. понижается

4. может повыситься, а может понизиться

Вопрос №6: Класс, к которому относят водных животных с хрящевым скелетом, двухкамерным сердцем, не имеющих жаберных крышек

1. костные рыбы

2. хрящевые рыбы

3. земноводные

4. пресмыкающиеся

Вопрос №7: Сопротивление воды при передвижении рыбы уменьшается благодаря

1. наличию боковой линии

2. покровительственной окраске

3. обтекаемой форме тела

4. органам обоняния

Вопрос №8: Признак, характерный для костных рыб (в отличие от хрящевых)

1. парные грудные и брюшные плавники

2. жабры, прикрытые жаберной крышкой

3. боковая линия

4. обтекаемая форма тела

Вопрос №9: Влияние объёма плавательного пузыря на плотность рыбы

1. не оказывает влияния

2. при увеличении объёма плавательного пузыря плотность уменьшается

3. при увеличении объёма плавательного пузыря плотность увеличивается

4. при уменьшается объёма плавательного пузыря плотность уменьшается

Вопрос №10: Признак, характерный для позвоночных животных

1. хорда сохраняется в течении всей жизни

2. хорда замещается позвоночником

3. отсутствует скелет

4. скелет наружный

Вопрос №11: Класс, в который объединяют животных с костным или костно-хрящевым скелетом, жабрами, прикрытыми жаберными крышками

1. костные рыбы

2. хрящевые рыбы

3. земноводные

4. пресмыкающиеся

Вопрос №12: Кожа костных рыб

1. сухая, с роговой чешуёй, без желёз

2. влажная, содержит много желёз, у многих покрыта костной чешуёй

3. содержит много желёз, чешуйки с выростом, покрытым эмалью

4. голая, содержит много желёз

Вопрос №13: Сердце рыб состоит из

1. двух предсердий и одного желудочка с неполной перегородкой

2. из одного предсердия и одного желудочка

3. из двух предсердий и двух желудочков

4. из двух предсердий и одного желудочка

Вопрос №14: у рыб к клеткам тела поступает

1. артериальная кровь

2. кровь, насыщенная углекислым газом

3. смешанная кровь

4. венозная кровь

Вопрос №15: Плавательный пузырь не имеют

1. караси и щуки

2. карпы и сазаны

3. сельди и треска

4. акулы и скаты

Вопрос №16: Головастик на первых стадиях развития дышит под водой

1. только лёгкими

2. лёгкими и кожей

3. только кожей

4. жабрами

Вопрос №17: На суше лягушка дышит с помощью

1. только кожи

2. только лёгких

3. жабр

4. лёгких и кожи

Вопрос №18: На распространение земноводных существенное влияние оказывает

1. только температура окружающей среды

2. только влажность окружающей среды

3. температура и влажность окружающей среды

4. не температура, и не влажность окружающей среды

Вопрос №19: Ловят добычу, выбрасывая изо рта широкий липкий язык, прикреплённый передним концом вперёд

1. жабы и лягушки

2. тритоны и саламандры

3. ящерицы и змеи

4. черепахи и крокодилы

Вопрос №20: Жабы в отличие от лягушек могут жить вдали от водоёмов, так как

1. они питаются наземными беспозвоночными животными

2. у них лучше развиты лёгкие и более сухая кожа

3. у них короче задние конечности

4. они размножаются на суше

Вопрос №21: Один из признаков, не позволивший земноводным широко распространиться на суше

1. наличие лёгких

2. непостоянная температура тела

3. способность наклонять голову

4. перепонки между пальцами задних ног

Вопрос №22: У земноводных к клеткам тела поступает

1. артериальная кровь

2. кровь, насыщенная кислородом

3. смешанная кровь

4. венозная кровь

Вопрос №23: Предок современных земноводных

1. латимерия

2. диплодок

3. древние вымершие рыбы

4. стегоцефал

Вопрос №24: Газообмен у лягушки происходит

1. только путём диффузии через кожу

2. только благодаря опусканию и подниманию дна ротовой полости

3. благодаря изменению объёма грудной клетки

4. благодаря опусканию и подниманию дна ротовой полости и диффузии через кожу

Вопрос №25: Обмен веществ у животных во время спячки

1. полностью прекращается

2. не изменяется

3. усиливается

4. замедляется

Вопрос №26: К основным эволюционным "приобретениям" земноводных по сравнению с рыбами относятся

1. лёгкие, два круга кровообращения и пятипалые конечности

2. два круга кровообращения, кожное дыхание и жизнь на суше

3. лёгкие, жизнь на суше, холоднокровность

Вопрос №27: Какая из названных костей НЕ относится к плечевому поясу

1. воронья кость

2. лопатка

3. плечевая кость

Вопрос №28: Конечный, расширенный, отдел кишечника земноводных называется

1. клоака

2. прямая кишка

3. толстая кишка

Вопрос №29: В желудочке сердца земноводных находится

1. артериальная кровь

2. венозная кровь

3. смешанная кровь

Вопрос №30: Какая из костей НЕ входит в состав задней конечности

1. тазовая

2. бедренная

3. берцовая

Тема урока Класс Птицы.

Тесты.

Роговой покров Пресмыкающихся выполняет:

Дыхательную функцию;

Предохраняет от излишних потерь воды;

Обе указанные функции.

Одним из сходных признаков Пресмыкающихся и Земноводных является:

Развитие на суше;

Линька покровов;

Голая кожа;

Лёгочное дыхание.

Подвижность головы пресмыкающихся обеспечивается шейным отделом позвоночника, в котором:

2 позвонка;

6 позвонков;

8 позвонков.

У кого из Пресмыкающихся четырёхкамерное сердце:

У змей;

У крокодилов;

У черепах;

У ящериц.

Сложное поведение и координация движений связана с развитием:

Переднего мозга и мозжечка;

Продолговатого и среднего мозга;

Спинного мозга и мозжечка.

К отряду Чешуйчатых принадлежит:

Серый варан;

Среднеазиатская черепаха;

Аллигатор;

Каретта.

У кого из Пресмыкающихся конечности превращены в ласты:

У морских змей;

У крокодилов;

У морских черепах.

Оплодотворение у Пресмыкающихся:

Наружное;

Внутренне;

Встречаются оба типа.

Тема урока Класс Млекопитающие, или Звери.

Кроссворд.

Тема урока Класс Млекопитающие, или Звери.

Самостоятельная работа

Кроссворд.

Тестовые задания.

Какой признак сближает птиц с рептилиями в большей мере, чем остальные:

Теплокровность;

Перьевой покров;

Способ размножения.

К степным птицам относится:

Дрофа;

Тетерев;

Рябчик.

Часть пера, погружённая в кожу, - это:

Ствол;

Опахало;

Очин.

Отсутствие зубов у птиц:

Обеспечивает им лёгкий захват пищи;

Облегчает полётный вес;

Усложняет ловлю добычи.

Цевка - это часть:

Верхней конечности;

Грудной клетки;

Нижней конечности.

К поясу передних конечностей относится кость:

Плечевая;

Локтевая;

Ключица.

Исключите лишнее понятие:

Лопатки;

Ключицы;

Вороньи кости;

Плечевая кость.

Между предложенным первым и вторым понятием существует определённая связь. Найдите аналогичную связь между понятием "большая берцовая кость" и одним из пяти данных понятий: Предплечье: локтевая кость.

Цевка;

Стопа;

Голень;

Бедро;

Кисть.

Обобщите следующие понятия одним:

Вороньи кости, ключицы, лопатки - ………… .

Наука о птицах - это:

Птицеводство;

Орнитология;

Кинология;

Зоология.

Органы и ткани тела птиц снабжаются:

Артериальной кровью;

Смешанной кровью;

Венозной кровью.

От сердца в лёгкие поступает:

Артериальная кровь;

Смешанная кровь;

Венозная кровь.

Эволюционным приобретением в скелете птиц стали:

Рёбра;

Воздушные кости;

Сросшие кости таза.

Предками современных птиц считают:

Археоптерикса;

Гоацина;

Страуса.

Первоначальной средой для развития Класса Птиц были:

Море;

Открытые пространства суши;

Лес.

Обобщающий кроссворд по теме «Классы Пресмыкающиеся, Птицы и Млекопитающие».

Контроль знаний по теме «Классы Пресмыкающиеся, Птицы и Млекопитающие».

Тестовые задания.

Класс, к которому относят позвоночных, имеющих сухую кожу с роговыми чешуйками, лёгочное дыхание, сердце с неполной перегородкой в желудочке, непостоянную температуру.

Костные рыбы;

Хрящевые рыбы;

Земноводные;

Пресмыкающиеся.

Откладка яиц и развитие личинок на суше происходит:

У хрящевых рыб;

У костных рыб;

У пресмыкающихся;

У земноводных.

Кожа пресмыкающихся:

Сухая, без желёз, покрыта роговыми чешуйками или щитками;

Содержит много желёз, образующих слизь, у многих покрыта костной чешуёй;

Богата железами, покрыта особой чешуёй, которая состоит из костных пластинок с зубом на каждой из них;

Голая, богата железами, с большим количеством кровеносных сосудов.

У птиц в отличие от других позвоночных:

Есть шейный отдел тела;

Тело покрыто перьями;

Передняя конечность состоит из плеча, предплечья и кисти;

Задняя конечность состоит из бедра, голени и стопы.

Черепицеобразное расположение контурных перьев на теле птицы:

Уменьшает среднюю плотность тела;

Делает птицу более стройной и красивой;

Придает телу обтекаемую форму;

Увеличивает количество воздуха между перьями.

Перья способствуют сохранению тепла в теле птицы, так как:

Состоят из ствола и опахала;

Воздух, который находится между ними, обладает большой теплопроводностью;

Воздух, который находится между ними, обладает малой теплопроводностью.

Отделы головного мозга, особенно хорошо развитые у птиц:

Только продолговатый мозг;

Только мозжечок;

Только передний мозг;

Мозжечок и передний мозг.

У птиц в венах малого круга кровообращения кровь:

Венозная;

Артериальная;

Смешанная;

Насыщенная углекислым газом.

Отдел ноги, к которому относится цевка:

Голень;

Стопа;

Бедро;

Предплечье.

Быстро летающие птицы с мощными ногами, прочными, длинными, крючковидными когтями, коротким и крепким клювом, кончик которого опущен вниз, питаются:

Птицами и быстро бегающими зверями;

Ползающими по земле насекомыми;

Пищей, добытой из-под коры;

Трупами животных.

Одно из доказательств родства птиц и пресмыкающихся:

Превращение передних конечностей в крылья;

Передвижение по суше с помощью задних конечностей;

Сухая кожа; покровы образованные роговым веществом;

Отсутствие зубов, роговой чехол на клюве.

В связи с приспособленностью к полёту скелет птиц отличается лёгкостью. Лёгкость скелета птиц обеспечивает:

Срастание многих костей;

Маленькие размеры многих птиц;

Превращение передних конечностей в крылья;

Наличие в костях воздухоносных полостей.

Птенцы птенцовых птиц сразу после вылупления из яйца:

Покрыты пухом;

Зрячие;

Долго остаются беспомощными;

Находят корм самостоятельно.

Артериальная кровь у млекопитающих течёт:

В артериях большого и малого кругов кровообращения;

В левых предсердии и желудочке, в венах малого и артериях большого кругов кровообращения;

В правых предсердии и желудочке, в венах большого и артериях малого кругов кровообращения;

в правом предсердии, левом желудочке, артериях большого и венах малого кругов кровообращения.

Резцы растут в течении жизни:

У ежа, кошки и волка;

У бобра, зайца и белки;

У летучей мыши и лося;

У дикого кабана, лошади и осла.

Органы, в которых происходит переваривание пищи у млекопитающих:

Печень и поджелудочная железа;

Ротовая полость, желудок, тонкая кишка;

Глотка и пищевод;

Слюнные железы и желчный пузырь.

Исторически более молодыми являются:

Пресмыкающиеся;

Рыбы;

Птицы и млекопитающие;

Земноводные.

Один из признаков, доказывающий усложнение организации млекопитающих по сравнению с пресмыкающимися:

Деление тела на отделы;

Постоянная температура тела;

Внутренний скелет;

Системы органов.

Орган половой системы, который впервые появляется у млекопитающих:

Яичник;

Семенник;

Яйцевод;

Матка.

Млекопитающие заселили области, недоступные для пресмыкающихся, так как для них характерны:

Непостоянная температура тела;

Наличие пищеварительной, кровеносной и других систем органов;

Теплокровность; высокий уровень обмена веществ, высокоразвитая нервная система;

Внутренний скелет, центральная нервная система в виде трубки.

Несмотря на то, что киты постоянно живут в воде, их нельзя отнести к классу костных рыб, так как у них:

Толстый слой жира под кожей;

Постоянная температура тела;

Обтекаемая форма тела;

Отсутствует волосяной покров.

Система органов, к которой относится печень:

Выделительная;

Нервная;

Пищеварительная;

Кровеносная.

Млекопитающие откладывающие яйца:

Ёж;

Землеройка;

Ехидна;

Летучая мышь.

Число камер в сердце дельфина:

Одна;

Две;

Три;

Четыре.

Утконос - млекопитающее животное, так как у него:

Яйца покрыты известковой скорлупой;

Клюв одет роговым чехлом;

Густой волосяной покров, есть млечные железы;

Плавательные перепонки между пальцами.

Зверозубых ящеров считают предками млекопитающих, так как они:

Достигли больших размеров;

Питались разнообразной пищей;

Имели зубы, разделённые на резцы, клыки и коренные;

Были раздельнополыми.

Признаки усложнения в строении дыхательной системы млекопитающих по сравнению с пресмыкающимися:

Правое и левое лёгкие;

Многочисленные лёгочные пузырьки в лёгких;

Бронхи и трахеи;

Ноздри и носовая полость.

Киты при дыхании поглощают:

Кислород, растворённый в воде;

Углекислый газ, растворённый в воде;

Кислород воздуха;

Углекислый газ воздуха.

Киль на грудной кости имеет:

Белка;

Летучая мышь;

Крот;

Волк.

Активность независимо от температуры окружающей среды чаще всего сохраняют:

Моллюски и членистоногие;

Хрящевые и костные рыбы;

Земноводные и пресмыкающиеся;

Птицы и млекопитающие.

Большие клыки и крупные коренные зубы пиловидной формы имеют:

Волки, лисицы, кошки;

Бобры, зайцы, белки;

Ежи, кроты, землеройки;

Лоси, зубры, жирафы.

Млекопитающее, у которого конечности вооружены втяжными когтями:

Лисица;

Волк;

Кошка;

Бобр.

Копытное животное с чётным числом пальцев:

Кабан;

Носорог;

Лошадь;

Кулан.