Двигательные навыки и умения

Подготовила

Павлова Е.Е.

Группа 7-БД

Двигательное умение

Двигательное умение - это такая степень владения техникой действия, при котором повышена концентрация внимания на составные операции (части), наблюдается нестабильное решение двигательной задачи.

Характерными признаками двигательного умения являются:

- управление движениями происходит неавтоматизированно;

- сознание ученика загружено контролем каждого движения;

- невысокая быстрота выполнения действия;

- действие выполняется неэкономно, при значительной степени утомления;

- относительная расчлененность движений;

- нестабильность действия;

- непрочное запоминание действия;

- в процессе дальнейшего овладения двигательным действием умение превращается в навык

Двигательный навык

Двигательный навык - такая степень владения техникой действия, при которой управление движением (движениями) происходит автоматически и действия отличаются надёжностью.

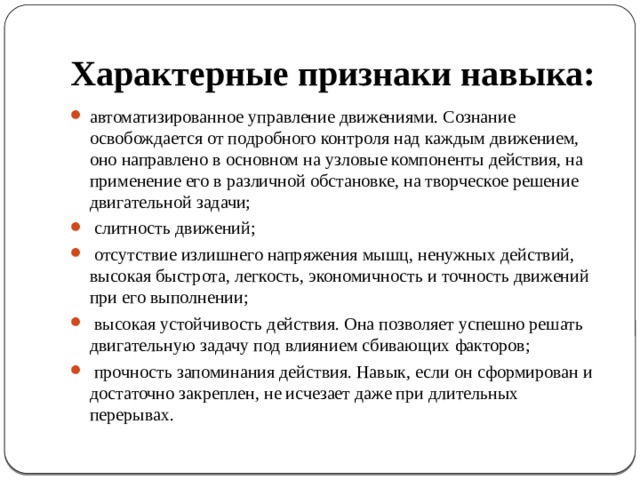

Характерные признаки навыка:

- автоматизированное управление движениями. Сознание освобождается от подробного контроля над каждым движением, оно направлено в основном на узловые компоненты действия, на применение его в различной обстановке, на творческое решение двигательной задачи;

- слитность движений;

- отсутствие излишнего напряжения мышц, ненужных действий, высокая быстрота, легкость, экономичность и точность движений при его выполнении;

- высокая устойчивость действия. Она позволяет успешно решать двигательную задачу под влиянием сбивающих факторов;

- прочность запоминания действия. Навык, если он сформирован и достаточно закреплен, не исчезает даже при длительных перерывах.

Взаимодействие двигательных навыков

Формирование одних двигательных навыков может оказывать определённое влияние на усвоение других навыков. Это явление получило название перенос навыков.

В частности, выделяют положительный и отрицательный переносы навыков.

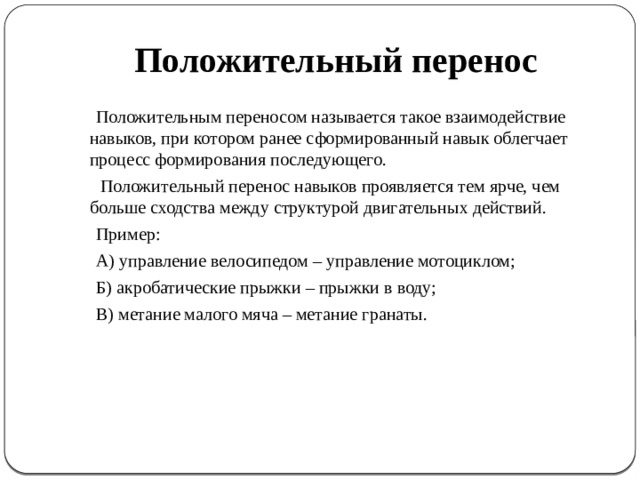

Положительный перенос

Положительным переносом называется такое взаимодействие навыков, при котором ранее сформированный навык облегчает процесс формирования последующего.

Положительный перенос навыков проявляется тем ярче, чем больше сходства между структурой двигательных действий.

Пример:

А) управление велосипедом – управление мотоциклом;

Б) акробатические прыжки – прыжки в воду;

В) метание малого мяча – метание гранаты.

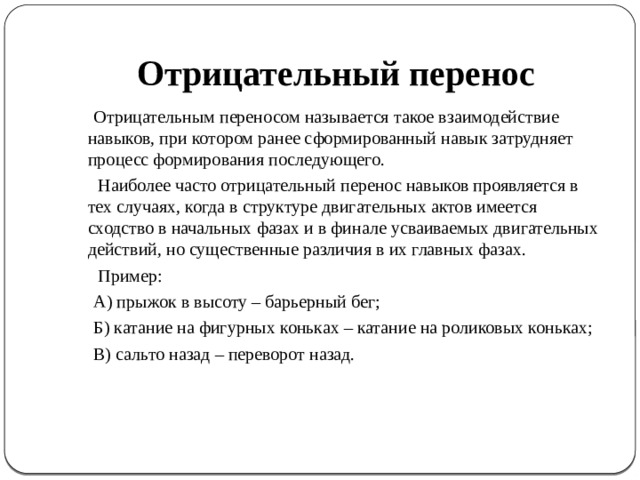

Отрицательный перенос

Отрицательным переносом называется такое взаимодействие навыков, при котором ранее сформированный навык затрудняет процесс формирования последующего.

Наиболее часто отрицательный перенос навыков проявляется в тех случаях, когда в структуре двигательных актов имеется сходство в начальных фазах и в финале усваиваемых двигательных действий, но существенные различия в их главных фазах.

Пример:

А) прыжок в высоту – барьерный бег;

Б) катание на фигурных коньках – катание на роликовых коньках;

В) сальто назад – переворот назад.

Основы формирования двигательных навыков

Овладение тем или иным двигательным действием осуществляется в следующей методической последовательности:

1.Формирование у обучающегося положительной учебной мотивации.

2. Формирование знаний о сущности двигательного действия.

3. Создание полноценного представления об изучаемом движении. В частности, эти представления должны включать

4. Освоение изучаемого двигательного действия в целом.

Создание полноценного представления об изучаемом движении

Включает:

а) зрительный образ двигательного действия, возникающий на основе опосредованного или непосредственного наблюдения;

б) логический (смысловой) образ, основанный на знании, получаемом при рассказе, объяснении, комментарии, сравнении, анализе и т.д.;

в) двигательный образ, создаваемый на основе уже имеющегося двигательного опыта либо на тех ощущениях, которые возникают при выполнении подводящих упражнений.

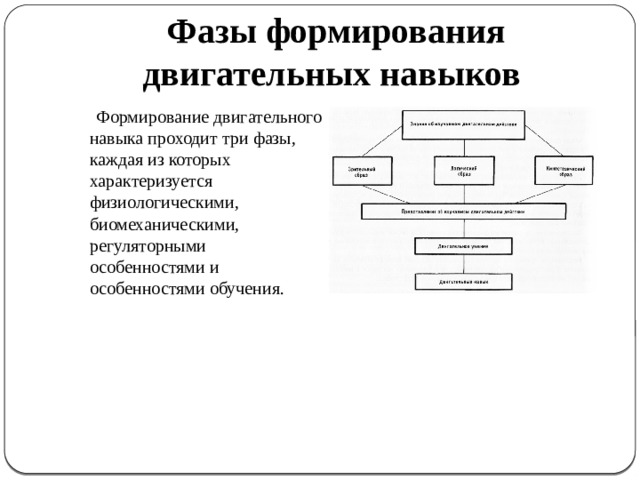

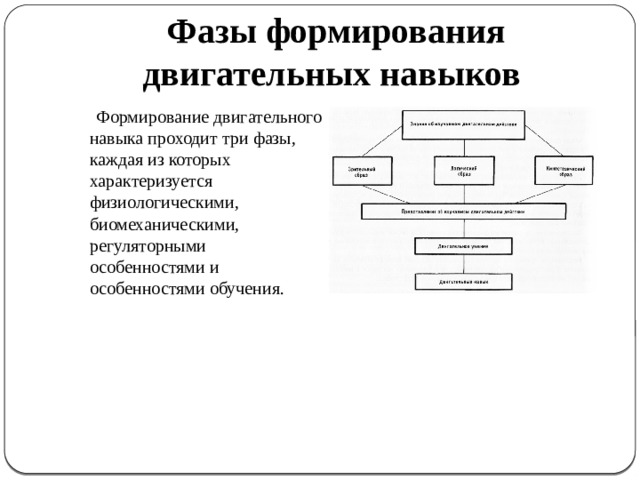

Фазы формирования двигательных навыков

Формирование двигательного навыка проходит три фазы, каждая из которых характеризуется физиологическими, биомеханическими, регуляторными особенностями и особенностями обучения.

Первая фаза

При первых попытках выполнить новое двигательное действие в коре головного мозга одновременно возбуждаются нервные центры, обеспечивающие выполнение данного движения, и соседние центры, не участвующие в работе. В этой ситуации мышцы-антагонисты препятствуют свободному выполнению движения, и, как следствие, оно осуществляется закрепощено.

Физиологические особенности: широкая иррадиация (распространение) нервных процессов возбуждения в коре головного мозга, генерализация ответных реакций;

Биомеханические особенности: излишняя мышечная фиксация, неточность и излишняя скованность движений, плохое распределение и координация усилий, отсутствие слитности движений, неустойчивый ритм;

Регуляторные особенности: активное участие в управлении движениями высших отделов центральной нервной системы;

Особенности обучения: облегчённые условия выполнения сочетаются с усложнёнными в сочетании 3 : 2.

Вторая фаза

После неоднократных повторений нервные процессы в коре головного мозга постепенно локализуются в тех центрах, которые непосредственно обеспечивают выполнение движения, а соседние центры как бы «выключаются».

Физиологические особенности: развитие процессов торможения и постепенная концентрация процессов возбуждения, уравновешивание процессов возбуждения и торможения;

Биомеханические особенности: уменьшение мышечной фиксации и скованности движений, улучшение координации движений отдельных звеньев тела, сохранение постоянного темпа, ритма и величины усилий, естественная пластичность движений, но всё ещё слабая устойчивость к помехам;

Регуляторные особенности: периодический контроль сознания над выполнением движения, передача управления деталями движений в ниже лежащие уровни управления;

Особенности обучения: облегчённые условия выполнения сочетаются с усложнёнными в сочетании 2 : 3.

Третья фаза

Характеризуется стабилизацией, высокой степенью координации и автоматизации движений. На этой стадии в полной мере проявляются все признаки двигательного навыка.

Физиологические особенности: стабилизация процесса возбуждения и чёткое согласование процессов возбуждения и торможения;

Биомеханические особенности: отсутствие мышечного напряжения, скованности движений, точное согласование движений между отдельными звеньями тела, чёткое выполнение движений с оптимальной дозировкой усилий, амплитуды, темпа и ритма, структура движений сохраняется, несмотря на помехи;

Регуляторные особенности: точное распределение функций отделов центральной нервной системы, контроль сознания преимущественно над смысловой частью (целью) движения;

Особенности обучения: облегчённые условия выполнения сочетаются с усложнёнными в сочетании 1 : 3.

Спасибо за внимание