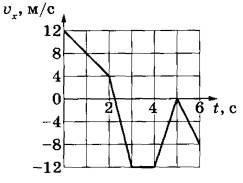

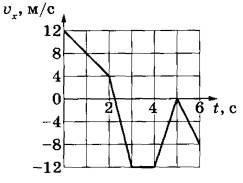

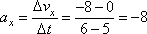

Задание 1. На рисунке показан график зависимости проекции vx скорости тела от времени. Какова проекция ax ускорения этого тела в интервале времени от 5 до 6 с?

Решение.

Из графика видно, что на интервале от 5 до 6 с скорость меняется линейно, следовательно, тело двигалось с постоянным ускорением. В этом случае ускорение можно найти по формуле

м/с2

м/с2

Ответ: -8.

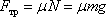

Задание 2. По горизонтальному полу по прямой равномерно тянут ящик массой 16 кг, приложив к нему горизонтальную силу 32 Н. Определите коэффициент трения скольжения между полом и ящиком.

Решение.

Так как ящик тянут равномерно, то его ускорение равно 0. Тогда, согласно первому закону Ньютона, сила F=32 Н, приложенная к телу, лишь компенсирует силу трения и по модулю равна ей. Получаем следующее выражение:

,

,

где μ – коэффициент трения; m = 16 кг – масса ящика; g – ускорение свободного падения. Находим μ:

Ответ: 0,2.

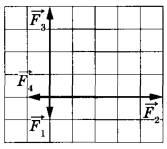

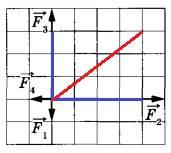

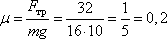

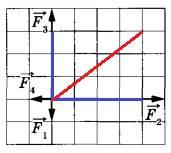

Задание 2. На рисунке показаны силы (в заданном масштабе), действующие на материальную точку. Сторона клетки соответствует 1 Н. Определите модуль равнодействующей приложенных к телу сил.

Решение.

Сначала сложим силы F1 и F3. Так как они противоположно направлены, то получим результирующую силу, направленную как F3, но на одну клетку меньше. По аналогии сложим и силы F1 и F2. (см. синие линии на рисунке ниже).

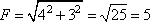

Складывая полученные силы, имеем результирующую силу, направление которой показано красной линией на рисунке. Модуль этой силы найдем по теореме Пифагора из прямоугольного треугольника с катетами 4 и 3:

Н.

Н.

Ответ: 5.

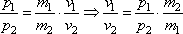

Задание 3. Отношение массы автобуса к массе легкового автомобиля m1/m2 = 5,6. Каково отношение их скоростей v1/v2, если отношение импульса автобуса к импульсу легкового автомобиля p1/p2 = 2,8?

Решение.

Импульс автобуса  , а импульс автомобиля

, а импульс автомобиля  . Получаем выражение для отношения их скоростей:

. Получаем выражение для отношения их скоростей:

и, подставляя числовые значения, имеем:

Ответ: 0,5.

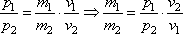

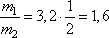

Задание 3. Отношение импульса автобуса к импульсу грузового автомобиля p1/p2 = 3,2. Каково отношение их масс m1/m2, если отношение скорости автобуса к скорости грузового автомобиля v1/v2 = 2?

Решение.

Импульс автобуса  , а импульс автомобиля

, а импульс автомобиля  . Получаем выражение для отношения их масс:

. Получаем выражение для отношения их масс:

и, подставляя числовые значения, имеем:

Ответ: 1,6.

Задание 4. Период гармонических колебаний массивного груза на лёгкой пружине равен 1,2 с. В некоторый момент времени потенциальная энергия груза достигает максимума. Через какое минимальное время кинетическая энергия груза достигнет максимума?

Решение.

Максимальное значение кинетическая энергия приобретает в точке равновесия пружины, когда скорость груза наибольшая. Так как период колебаний T=1,2 с, то эта точка равновесия из крайнего положения груза будет достигнута через T:4 = 1,2:4 = 0,3 с. Это легко установить, зная, что период колебаний – это время одного полного колебания, при котором груз дважды проходит точку равновесия пружины и первый раз он ее достигает через четверть периода (если начальное значение выбрать как крайнее отклонение груза).

Ответ: 0,3.

Задание 5. В лаборатории исследовали прямолинейное движение тела массой m = 300 г из состояния покоя. В таблице приведена экспериментально полученная зависимость пути, пройденного телом, от времени.

| t, с | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| L, м | 0 | 1 | 4 | 9 | 16 | 25 | 36 | 49 |

Какие два вывода соответствуют результатам эксперимента?

1) Скорость тела в момент времени 4 с равнялась 4 м/с.

2) Кинетическая энергия тела в момент времени 2 с равна 2,4 Дж.

3) Первые 3 с тело двигалось равномерно, а затем оно двигалось равноускоренно.

4) За первые 3 с суммарная работа сил, действующих на тело, равна 10,8 Дж.

5) Равнодействующая сил, действующих на тело, была постоянна в течение всего времени наблюдения.

Решение.

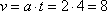

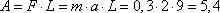

Из данных таблицы видно, что тело двигалось по закону  и, учитывая, формулу равноускоренного движения тела

и, учитывая, формулу равноускоренного движения тела  , получаем, что здесь ускорение a=2 м/с2.

, получаем, что здесь ускорение a=2 м/с2.

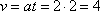

1) Скорость тела в момент времени t=4, равна  м/с.

м/с.

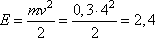

2) В момент времени t=2, скорость равна  и кинетическая энергия тела

и кинетическая энергия тела  Дж.

Дж.

3) Нет, тело постоянно движется с ускорением a=2 м/с2.

4) За первые 3 секунды тело прошло расстояние  м и работа по перемещению тела, равна

м и работа по перемещению тела, равна

Дж.

Дж.

5) Да, так как в соответствии со вторым законом Ньютона F=ma, тело будет двигаться с одним ускорением, если на него постоянно действует одна и та же сила.

Ответ: 25.

Задание 6. На поверхности воды плавает прямоугольный брусок из древесины плотностью 700 кг/м3. Брусок заменили на другой брусок той же массы и с той же площадью основания, но из древесины плотностью 400 кг/м3. Как при этом изменились глубина погружения бруска и действующая на него сила Архимеда?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

1) увеличилась

2) уменьшилась

3) не изменилась

Решение.

Так как масса брусков в обоих случаях одинакова и они оба плавают в воде (их плотность ниже плотности воды в 1000 кг/м3), то на них будет действовать одна и та же сила Архимеда, компенсирующая силу их тяжести F=mg.

При уменьшении плотности бруска его объем должен возрастать, чтобы обеспечить ту же массу, что и у первого бруска с большей плотностью ( ). Так как площади основания у них равны, то второй брусок будет выше первого. Сила Архимеда зависит от объема погруженной части тела:

). Так как площади основания у них равны, то второй брусок будет выше первого. Сила Архимеда зависит от объема погруженной части тела:  . Учитывая, что силы Архимеда в обоих случаях равны, то и объем погруженной части брусков также должен быть одинаков. А так как площади основания у них равны, то и их глубина погружения будет одинаковой.

. Учитывая, что силы Архимеда в обоих случаях равны, то и объем погруженной части брусков также должен быть одинаков. А так как площади основания у них равны, то и их глубина погружения будет одинаковой.

Ответ: 33.

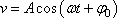

Задание 7. Материальная точка движется по оси х. Её скорость меняется по закону:  .

.

Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по которым их можно рассчитать.

| ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ А) период колебаний материальной точки Т Б) амплитуда ускорения точки  | ФОРМУЛЫ |

Решение.

А) Период колебаний связан с циклической частотой ω выражением:

Б) Ускорение – это производная от скорости по времени:

и ее максимальное значение будет равно ωA.

Ответ: 13.

Задание 8. Концентрацию молекул идеального одноатомного газа увеличили в 4 раза. Одновременно в 2 раза уменьшили абсолютную температуру газа. Во сколько раз в результате этого увеличилось давление газа в сосуде?

Решение.

Давление возникает в результате столкновения частиц газа со стенками сосуда. Если концентрацию этих частиц увеличить в 4 раза (а все остальные условия эксперимента оставить неизменными), то давление возрастет в 4 раза.

При уменьшении температуры T, давление p также уменьшится, так как замедлится скорость молекул  . То есть, при уменьшении температуры в 2 раза, давление также упадет в 2 раза.

. То есть, при уменьшении температуры в 2 раза, давление также упадет в 2 раза.

В итоге получаем, сначала давление увеличивается в 4 раза, а затем, уменьшается в 2 раза, то есть, имеем p2=4p/2=2p – возрастет в 2 раза.

Ответ: 2.

Задание 9. На рисунке показан циклический процесс изменения состояния 1 моль одноатомного идеального газа. На каком участке цикла работа внешних сил над газом равна отданному газом количеству теплоты?

Решение.

Согласно первому закону термодинамики

Q = ∆U+A

количество отданного тепла Q будет равно работе внешних сил A при ∆U=0. Изменение внутренней энергии газа ∆U=0 когда температура газа T=const и его масса остается постоянной. Это соответствует процессу 1.

Ответ: 1.

Задание 10. На сколько градусов нагреется медная деталь массой 500 г, если ей сообщить количество теплоты, равное 380 Дж?

Решение.

Величину изменения температуры медной детали массой m=0,5 кг с удельной теплоемкостью c = 380 Дж/(кг∙С) при затрате количества теплоты Q = 380 Дж можно найти по формуле:

Ответ: 2.

Задание 11. На pV-диаграмме показаны два процесса, проведённые с одним и тем же количеством газообразного неона.

Из приведённого ниже списка выберите два правильных утверждения, характеризующих процессы на графике.

1) В процессе 2 абсолютная температура неона изобарно уменьшилась в 2 раза.

2) В процессе 1 плотность неона уменьшилась в 5 раз.

3) В процессе 1 неон изотермически увеличил свой объём в 5 раз.

4) В процессе 2 концентрация молекул неона увеличилась в 2 раза.

5) Работа, совершённая неоном в процессе 1, равна работе, совершённой в процессе 2.

Решение.

1) Изобарный процесс – это процесс, протекающий при постоянном давлении и массе вещества. В процессе 2 давление p газа постоянно, а объем V увеличился. Следовательно, из уравнения состояния идеального газа  следует, что температура T изобарно увеличилась.

следует, что температура T изобарно увеличилась.

2) В процессе 1 имеем увеличение объема. При сохранении массы m газа, его плотность  уменьшается. Учитывая, что объем увеличился в 5 раз, то плотность уменьшилась в

уменьшается. Учитывая, что объем увеличился в 5 раз, то плотность уменьшилась в  пять раз.

пять раз.

3) Изотермический процесс – это процесс протекающий при постоянной температуре. Процесс 1 протекает при постоянном давлении p, следовательно, увеличение объема V возможно только за счет увеличения температуры T (следует из уравнения pV/T = const).

4) В процессе 2 происходит увеличение объема при постоянной массе, следовательно, число молекул на единицу объема уменьшается.

5) Работу, совершенную газом, можно найти как величину площади под графиком p(V). Из рисунка видно, что эта площадь одинакова для обоих процессов.

Ответ: 25.

Задание 12. С постоянным количеством газа провели процесс a→b→c→d→e→f, в течение которого вычисляли внутреннюю энергию U газа и измеряли работу A, совершённую газом от момента начала процесса. AU-диаграмма процесса приведена на рисунке.

Установите соответствие между названием процесса и участком на диаграмме, на котором он представлен.

| НАЗВАНИЕ ПРОЦЕССА А) адиабатное сжатие Б) адиабатное расширение | УЧАСТОК НА ДИАГРАММЕ |

Решение.

Адиабатический процесс – это процесс, при котором система не обменивается теплотой с окружающим пространством.

А) При адиабатическом сжатии над газом совершают работу, то есть, A

Б) При адиабатическом расширении газ совершает работу, то есть, A 0. Внутренняя энергия газа уменьшается вследствие уменьшения температуры. Имеем участок b-c под номером 1.

Ответ: 31.

Задание 13. Куда направлена относительно рисунка (вправо, влево, вверх, вниз, к наблюдателю, от наблюдателя) кулоновская сила F, действующая на положительный точечный заряд +2q, помещённый в центр квадрата, в вершинах которого находятся заряды: +q, +q, -q, -q (см. рисунок)? Ответ запишите словом (словами).

Решение.

Задание 13. Как направлена (вверх, вниз, влево, вправо, от наблюдателя, к наблюдателю) кулоновская сила F, действующая на положительный точечный заряд 2q, помещённый в центр квадрата, в вершинах которого находятся заряды (см. рисунок): +q, +q, -q, -q? Ответ запишите словом (словами).

Решение.

Известно, что одноименные заряды отталкиваются, а разноименные – притягиваются. Из рисунка видно, что заряд 2q, находящийся в центре квадрата, будет отталкиваться от зарядов +q, находящихся справа, и будет притягиваться к зарядам –q, находящимся слева. Сила Кулона, равная  , обратно пропорциональна квадрату расстояния между зарядами, то есть с увеличением расстояния r убывает по квадратическому закону. Так как заряд 2q находится точно в центре квадрата, то расстояния от зарядов +q, +q, -q, -q будут равны, следовательно, равна по модулю и сила Кулона, действующая на заряд 2q. Суперпозиция сил, действующих на заряд 2q, представлена на рисунке ниже.

, обратно пропорциональна квадрату расстояния между зарядами, то есть с увеличением расстояния r убывает по квадратическому закону. Так как заряд 2q находится точно в центре квадрата, то расстояния от зарядов +q, +q, -q, -q будут равны, следовательно, равна по модулю и сила Кулона, действующая на заряд 2q. Суперпозиция сил, действующих на заряд 2q, представлена на рисунке ниже.

На рисунке синяя линия показывает результирующую силу, действующую на заряд 2q, которая направлена влево.

Ответ: влево.

Задание 14. По участку цепи (см. рисунок) течёт постоянный ток I = 8 А. Какую силу тока показывает амперметр? Сопротивлением амперметра пренебречь.

Решение.

Ток в точке ветвления распределяется обратно пропорционально сопротивлениям ветвей. Из рисунка видно, что верхний участок цепи параллельного соединения состоит из трех сопротивлений r, а нижний – из одного сопротивления r. Следовательно, ток будет делиться в отношении 1:3 в пользу нижней цепи. То есть, амперметр будет показывать значение

А.

А.

Ответ: 6.

Задание 15. На рисунке приведён график зависимости силы тока I от времени t в электрической цепи, содержащей катушку, индуктивность которой 2 мГн. Определите модуль ЭДС самоиндукции в катушке в интервале времени от 15 до 20 с.

Решение.

Модуль ЭДС самоиндукции можно определить по формуле

.

.

Из графика видно, что за время ∆t=20-15=5 секунд сила тока изменилась на величину ∆I=0-20=-20 мА. Следовательно, ЭДС самоиндукции равна

В,

В,

что составляет 8 мкВ.

Ответ: 8.

Задание 16. В идеальном колебательном контуре, состоящем из катушки индуктивности и конденсатора, происходят свободные незатухающие электромагнитные колебания.

Из приведённого ниже списка выберите две величины, которые остаются постоянными при этих колебаниях:

1) заряд конденсатора

2) частота колебаний силы тока в контуре

3) фаза колебаний напряжения на конденсаторе

4) амплитуда колебаний заряда на конденсаторе

5) энергия электрического поля конденсатора

Решение.

1) Заряд конденсатора постоянно меняется: сначала уменьшается, затем, снова увеличивается.

2) Да, частота колебаний силы тока в идеальном колебательном контуре остается постоянной.

3) Фаза колебаний (не путать с начальной фазой колебаний) меняется со временем по закону  .

.

4) Да, амплитуда колебаний заряда остается прежней, так как в идеальном колебательном контуре заряд никуда не исчезает.

5) Энергия электрического поля конденсатора периодически то уменьшается, то увеличивается.

Ответ: 24.

Задание 17. В прозрачном сосуде с водой находится дифракционная решётка, которая освещается параллельным пучком монохроматического света, падающим на решётку перпендикулярно её поверхности через боковую стенку сосуда. Как изменятся частота световой волны, падающей на решётку, и угол между падающим лучом и направлением на второй дифракционный максимум, если воду заменить прозрачной жидкостью с меньшим показателем преломления?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

1) увеличится

2) уменьшится

3) не изменится

Решение.

Задание 18. В прозрачном сосуде, заполненном водой, находится дифракционная решетка. Решетка освещается параллельным пучком монохроматического света, падающим перпендикулярно ее поверхности через боковую стенку сосуда. Как изменятся частота световой волны, падающей на решетку, и угол между падающим лучом и первым дифракционным максимумом при замене воды в сосуде прозрачной жидкостью с большим показателем преломления?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

1) увеличится

2) уменьшится

3) не изменится

Решение.

Частота света останется неизменной при переходе из одной среды в другую, меняется ее длина и скорость. Длина волны связана со скоростью и частотой колебаний выражением

,

,

где  - скорость распространения волн;

- скорость распространения волн;  - частота колебаний. Причем, чем выше преломление, тем меньше длина волны. То есть, при замене воды на жидкость с большим показателем преломления получим уменьшение длины волны.

- частота колебаний. Причем, чем выше преломление, тем меньше длина волны. То есть, при замене воды на жидкость с большим показателем преломления получим уменьшение длины волны.

Угол отклонения лучей и первым дифракционным максимумом связан выражением

,

,

где  - порядок спектра (в данном случае

- порядок спектра (в данном случае  );

);  - длина волны;

- длина волны;  - постоянная дифракционной решетки (зависит от числа полос на единицу длины);

- постоянная дифракционной решетки (зависит от числа полос на единицу длины);  - угол отклонения лучей (угол преломления). Так как длина волны уменьшается, а величины

- угол отклонения лучей (угол преломления). Так как длина волны уменьшается, а величины  остаются неизменными, то получаем, что угол

остаются неизменными, то получаем, что угол

также уменьшается.

Ответ: 3 и 2.

Ответ задания: 31.

Задание 18. Заряженная частица массой m, несущая положительный заряд q, движется перпендикулярно линиям индукции однородного магнитного поля B по окружности со скоростью v. Действием силы тяжести пренебречь.

Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по которым их можно рассчитать.

| ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ А) радиус окружности, по которой обращается частица Б) частота обращения частицы по окружности | ФОРМУЛЫ |

Решение.

Сила Лоренца, действующая на заряд, определяется по формуле  , и так как в данном случае

, и так как в данном случае  , то

, то  . В соответствии со вторым законом Ньютона, имеем

. В соответствии со вторым законом Ньютона, имеем  , где

, где  - центростремительное ускорение частицы, то есть, радиус орбиты, равен

- центростремительное ускорение частицы, то есть, радиус орбиты, равен

.

.

Длина окружности, по которой движется частица, составляет

Период обращения частицы (время прохождения одного круга):

и частота обращения частицы, равна

.

.

Ответ: 41.

Задание 19. Ядро фтора захватывает частицу, в результате чего происходит ядерная реакция  . Каковы заряд частицы Z (в единицах элементарного заряда) и массовое число А?

. Каковы заряд частицы Z (в единицах элементарного заряда) и массовое число А?

Решение.

Задание 19. Ядро бериллия может захватить альфа-частицу, в результате чего происходит ядерная реакция  с образованием ядра химического элемента

с образованием ядра химического элемента  . Каковы заряд образовавшегося ядра Z (в единицах элементарного заряда) и его массовое число А?

. Каковы заряд образовавшегося ядра Z (в единицах элементарного заряда) и его массовое число А?

Решение.

Согласно закону сохранения зарядовых и массовых чисел, можно записать следующую систему для заданной ядерной реакции:

откуда, имеем:

Ответ: 612.

Ответ задания: 11.

Задание 20. В свинцовую капсулу поместили радиоактивный кальций  . Сколько процентов от исходного большого числа ядер этого изотопа кальция останется в капсуле через 328 дней? Период полураспада этого изотопа кальция составляет 164 суток.

. Сколько процентов от исходного большого числа ядер этого изотопа кальция останется в капсуле через 328 дней? Период полураспада этого изотопа кальция составляет 164 суток.

Решение.

Дан период полураспада T=164 суток и время распада t=328 дней. Пусть начальный объем кальция составляет  %, получим оставшийся объем:

%, получим оставшийся объем:

Ответ: 25.

Задание 21. Монохроматический свет с энергией фотонов Eф падает на поверхность металла, вызывая фотоэффект. При этом напряжение, при котором фототок прекращается, равно Uзan. Как изменятся длина волны λ падающего света и модуль запирающего напряжения Uзan, если энергия падающих фотонов Еф увеличится?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

1) увеличится

2) уменьшится

3) не изменится

Решение.

Запирающее напряжение зависит от величины кинетической энергии фотоэлектронов. При увеличении энергии падающих фотонов, максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов также возрастает (работа выхода остается неизменной). Следовательно, для удержания фотоэлектронов с большей энергией потребуется и более высокое запирающее напряжение.

Длина волны падающего света связана с энергией фотонов, выражением:

, откуда

, откуда  ,

,

то есть, при увеличении E, длина волны λ уменьшается.

Ответ: 21.

Задание 22. Погрешность прямого измерения силы динамометром, на котором висит груз, равна цене деления. Каков вес груза?

Решение.

Из рисунка видно, что цена деления динамометра равна (1,5-1):5 = 0,1 Н. Стрелка показывает отметку в 1,1 Н. Получаем результаты измерений:

1,1±0,1 Н.

Ответ: 1,10,1

Задание 23. Необходимо экспериментально изучить зависимость сопротивления проводника от площади поперечного сечения проводника.

Какие два проводника следует использовать для проведения такого исследования?

Решение.

Необходимо выбрать проводники из одного материала и одинаковыми длинами, но с разными площадями поперечного сечения. Этим условиям удовлетворяют проводники под номерами 3 и 5.

Ответ: 35.

Задание 24. На рисунке представлена диаграмма Герцшпрунга-Рессела.

Выберите два утверждения о звёздах, которые соответствуют диаграмме.

1) Радиус звезды Бетельгейзе почти в 1000 раз превышает радиус Солнца, а значит, она относится к звёздам главной последовательности.

2) Плотность белых карликов существенно выше средней плотности гигантов.

3) «Жизненный цикл» звезды спектрального класса О главной последовательности более длительный, чем звезды спектрального класса F главной последовательности.

4) Температура поверхности звёзд спектрального класса А выше температуры поверхности звёзд спектрального класса G.

5) Звёзды спектрального класса А имеют температуру поверхности не выше 5000 К.

Решение.

1) Из диаграммы видно, что звезды с радиусом почти в 1000 раз превышающие радиус Солнца, не принадлежат главной последовательности.

2) Как видно из диаграммы белые карлики имеют диаметр порядка 0,01 солнечного, а гиганты — 10 солнечных. Т. е. диаметр белых карликов в 1000 раз меньше, чем у гигантов. Чтобы иметь среднюю плотность меньше, чем у гигантов, массы белых карликов должны быть в миллиард ( ) раз меньше. Но это не так. Массы белых карликов сравнимы с массой Солнца, а массы гигантов только в десятки раз превышают солнечные. Таким образом, наоборот, плотность белых карликов существенно больше средней плотности гигантов.

) раз меньше. Но это не так. Массы белых карликов сравнимы с массой Солнца, а массы гигантов только в десятки раз превышают солнечные. Таким образом, наоборот, плотность белых карликов существенно больше средней плотности гигантов.

3) «Жизненный цикл» звезды спектрального класса О главной последовательности меньший, чем у звезд спектрального класса F главной последовательности.

4) Температура звёзд спектрального класса G меньше температуры звёзд спектрального класса А.

5) Звёзды спектрального класса А имеют температуру поверхности заметно выше 5000 К.

Ответ: 24.

Задание 25. На рисунке показан график зависимости давления 3 моль газа в запаянном сосуде от его температуры. Каков приблизительно объём сосуда? Ответ округлите до сотых.

Решение.

Найдем объем сосуда из уравнения Менделеева-Клапейрона:

,

,

где v=3 моль; R=8,31 – универсальная газовая постоянная; T = 300 К – температура газа;  Па. Подставляя эти значения в формулу, получаем:

Па. Подставляя эти значения в формулу, получаем:

м3.

м3.

Ответ: 0,37.

Задание 26. При облучении фотокатода светом частотой  Гц запирающее напряжение для фотоэлектронов равно 0,60 В. Найдите работу выхода фотоэлектронов из материала катода. Ответ выразите в электрон-вольтах.

Гц запирающее напряжение для фотоэлектронов равно 0,60 В. Найдите работу выхода фотоэлектронов из материала катода. Ответ выразите в электрон-вольтах.

Решение.

Запишем уравнение Эйнштейна для фотоэффекта

,

,

где A – работа выхода; E – кинетическая энергия выбиваемых фотоэлектронов. Запирающее напряжение U связано с кинетической энергией E выражением:

,

,

где  Кл – заряд электрона. Находим работу выхода:

Кл – заряд электрона. Находим работу выхода:

Так как 1 эВ =  Дж, то получаем работу выхода

Дж, то получаем работу выхода

эВ.

эВ.

Ответ: 2,7.