Составитель

Михеева Светлана Васильевна,

преподаватель

ГБПОУ СО «Северный педагогический колледж»

Возраст –

временные характеристики индивидуального развития.

Понятия возрастных особенностей, возрастных границ не абсолютны - границы возраста подвижны, изменчивы, имеют конкретно-исторический характер и не совпадают в различных социально-экономических условиях развития личности.

Возрастная периодизация основывается на выделении возрастных особенностей.

Возрастные особенности – характерные для определенного периода жизни анатомо-физиологические и психические качества.

В соответствии с основными линиями развития человека (как индивида, субъекта, личности, индивидуальности) различают:

Паспортный возраст исчисляется с даты рождения. Обычно учитывается число полных лет; лишь в раннем детстве его определяют с точностью до 1 месяца.

Биологический возраст определяется степенью физической (соматической) и половой зрелости человека.

- Интеллектуальный возраст определяется степенью соответствия интеллектуального развития субъекта, измеряемого с помощью специального набора тестов, возрастным нормам, установленным по данному набору тестов;

- Социальный возраст характеризуется соотношением социального статуса и уровня достижений человека со статусом и уровнем достижений большинства его ровесников. Если человек движется по «лестнице социальных статусов» примерно в том же темпе, что и подавляющее большинство его сверстников, то его социальный возраст соответствует паспортному. Если же в силу высокой одаренности, благоприятных социальных условий или других причин субъект «опережает», то он становится социально старше.

- Психологический возраст определяется степенью осознания субъективной реализованного в жизни или, иначе, соотношением в представлении самого человека значимости его прошлого и его будущего.

Специфические характеристики возраста определяются:

✓ особенностями вхождения ребенка в группы разного уровня развития и в учебно-воспитательные учреждения;

✓ изменением характера воспитания в семье;

✓ формированием новых видов и типов деятельности, обеспечивающих освоение ребенком общественного опыта, системы сложившихся знаний, норм и правил человеческой деятельности;

✓ особенностями физиологического развития.

- Пифагор (VI в. до н. э.) выделял четыре периода в жизни человека: весну (становление человека) — от рождения до 20 лет; лето (молодость) — 20-40 лет; осень (расцвет сил) — 40-60 лет; зиму (угасание) — 60-80 лет.

- Гиппократ в ходе всей жизни человека выделял 10 семилетних периодов.

- Аристотель делил детство и отрочество на три стадии: первая — от рождения до 7 лет; вторая — от 7 до 14 лет и третья — от 14 до 21 года.

Теоретические подходы, объясняющие развитие человека

- биогенетический подход - проблемы развития человека как индивида, обладающего определенными антропогенетическими свойствами (задатки, темперамент, биологический возраст, пол, тип телосложения, нейродинамические свойства мозга, органические побуждения и др.), который проходит различные стадии созревания по мере реализации филогенетической программы в онтогенезе.

- социогенетический подход - акцент на изучении процессов социализации человека, освоения им социальных норм и ролей, приобретения социальных установок и ценностных ориентации.

- представители персоногенетического подхода - проблемы активности, самосознания и творчества личности, формирования человеческого «Я», борьбы мотивов, воспитания индивидуального характера и способностей, самореализации личностного выбора, непрестанного поиска смысла жизни в ходе жизненного пути индивидуальности.

- теории когнитивного направления занимают промежуточное направление между биогенетическими и социогенетическими подходами, поскольку ведущими детерминантами развития считают и генотипическую программу, и условия, в которых эта программа реализуется. Поэтому уровень развития (уровень достижений) обусловливается не только разверткой генотипа, но и социальными условиями, благодаря которым происходит когнитивное развитие ребенка.

- ПРАКТИКУМ

Задачи

Задача 1

Известно, что в развитии ребёнка большую роль играет пример родителей, которым они подражают. Однако, иногда у трудолюбивых родителей вырастают ленивые, пассивные дети.

Назовите возможные причины? Аргументируйте ответ.

Задача 2

При поступлении в школу, педагог-психолог написал в заключении: умственный возраст выше хронологического. Объясните результаты. Приведите пример. Аргументируйте ответ.

Задачи

Задача 3

В семье растут двое детей Нина и Таня, совершенно разные по характеру и по способностям.

Почему дети одних и тех же родителей, воспитанные в одной и той же семье, вырастают такими разными по характеру и по способностям? Аргументируйте ответ.

Задача 4

Студентка во время педагогической практики в детском саду подошла к Коле и сказала ему: « Подожди минутку, мне надо с тобой побеседовать!» Мальчик остановился и недоуменно посмотрел на неё. Студентка начала с ним беседовать…

Правильно ли поступила студентка, решив воспользоваться методом беседы? Аргументируйте ответ. Аргументируйте ответ.

Задачи

Задача 5

Одна родительница вспоминает: «Я своих родителей очень ненавидела зато, что они чрезвычайно опекали меня. А сейчас я очень им благодарна. Благодаря им со мной ничего не случилось. Руки – ноги целы».

Какие факторы, влияющие на развитие ребёнка, не используются мамой? Каковы последствия такого воспитания? Аргументируйте ответ.

Задача 6

В первое время (период младенчества) ребёнок нуждается в тёплом, дружеском общении с окружающими, чтобы утвердится в доверии к миру.

Значит ли это, что необходимо удовлетворять любые потребности ребёнка и крутиться около него, только бы он не плакал? Аргументируйте ответ.

В рамках биогенетического подхода основными теориями являются теории рекапитуляции Э. Геккеля и С. Холла и теория психосексуального развития 3. Фрейда.

Рекапитуляции теория (от лат. recapitulatio - сжатое повторение)

- в психологии и педагогике, концепция психического развития, рассматривающая становление индивидуального сознания как сокращённое воспроизведение (повторение) исторических этапов развития сознания человеческого рода.

- Идея такой повторяемости возникла в античной философии (Платон и др.), высказывалась философами средневековья и была развёрнуто сформулирована в начале 19 в. Г. Гегелем в «Феноменологии духа».

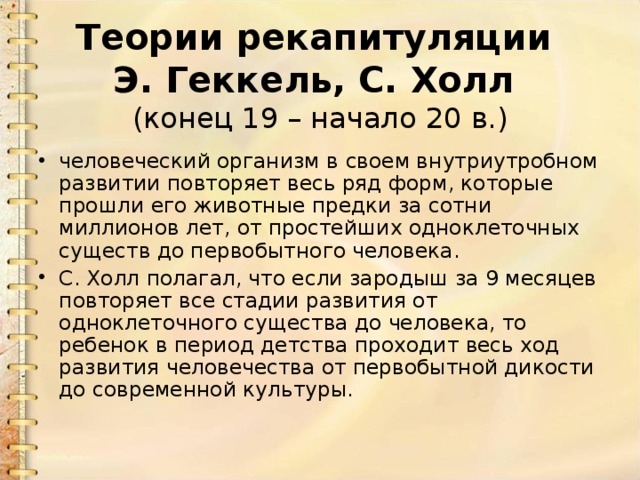

Теории рекапитуляции Э. Геккель, С. Холл (конец 19 – начало 20 в.)

- человеческий организм в своем внутриутробном развитии повторяет весь ряд форм, которые прошли его животные предки за сотни миллионов лет, от простейших одноклеточных существ до первобытного человека.

- С. Холл полагал, что если зародыш за 9 месяцев повторяет все стадии развития от одноклеточного существа до человека, то ребенок в период детства проходит весь ход развития человечества от первобытной дикости до современной культуры.

Теория рекапитуляции К. Гетчинсона (критерий – способ добывания пищи)

1. От рождения до 5 лет - стадия рытья и копания. Дети любят играть в песке. 2. От 5 до 11 лет – стадия охоты и захвата. Дети начинают бояться чужих, у них появляется агрессивность, жестокость, желание отгородиться от взрослых и стремление делать многие вещи тайком. 3. От 8 до 12 лет – пастушеская стадия. Дети стремятся иметь свой собственный уголок. Они любят животных и стараются их завести, чтобы было о ком заботиться. У них, особенно у девочек, появляется стремление к ласке и нежности. 4. От 11 до 15 лет – земледельческая стадия, которая связана с интересом к погоде, к явлениям природы, с любовью к садоводству и цветоводству. У детей появляются наблюдательность и осмотрительность. 5. От 14 до 20 лет - стадия промышленности и торговли, или стадия современного человека. Дети начинают осознавать роль денег, значение арифметики и других точных наук. У них возникает желание обмениваться предметами. Гетчинсон считал, что с 8 лет наступает эра цивилизованного человека, и именно с этого возраста детей можно систематически обучать.

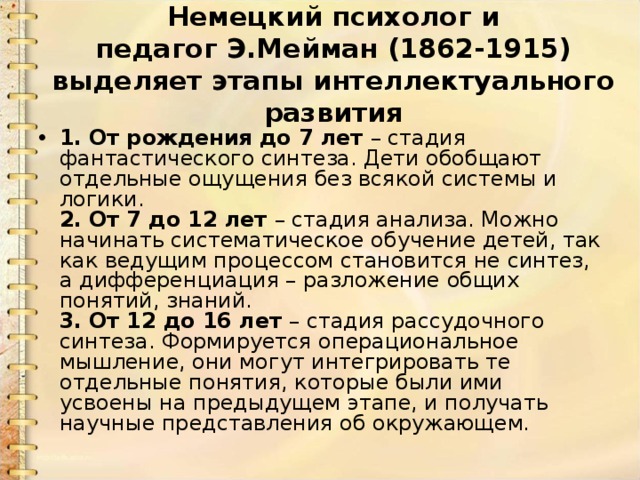

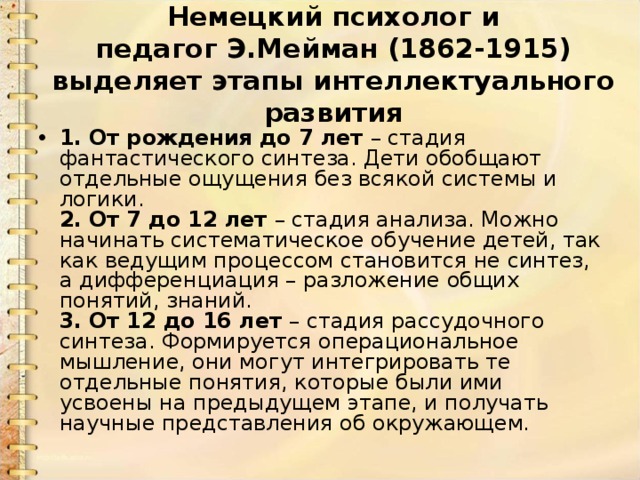

Немецкий психолог и педагог Э.Мейман (1862-1915) выделяет этапы интеллектуального развития

- 1. От рождения до 7 лет – стадия фантастического синтеза. Дети обобщают отдельные ощущения без всякой системы и логики. 2. От 7 до 12 лет – стадия анализа. Можно начинать систематическое обучение детей, так как ведущим процессом становится не синтез, а дифференциация – разложение общих понятий, знаний. 3. От 12 до 16 лет – стадия рассудочного синтеза. Формируется операциональное мышление, они могут интегрировать те отдельные понятия, которые были ими усвоены на предыдущем этапе, и получать научные представления об окружающем.

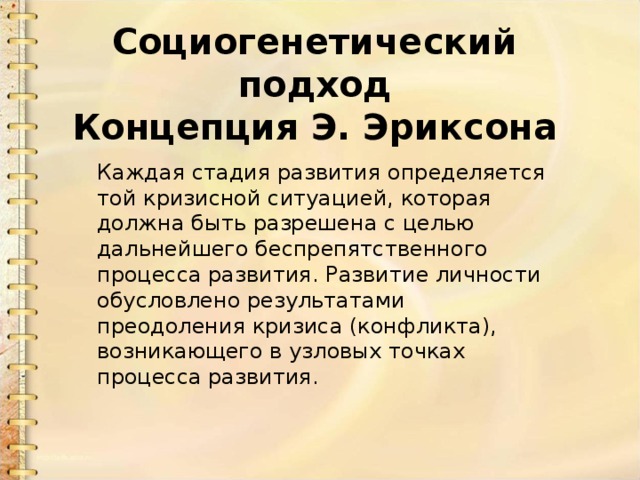

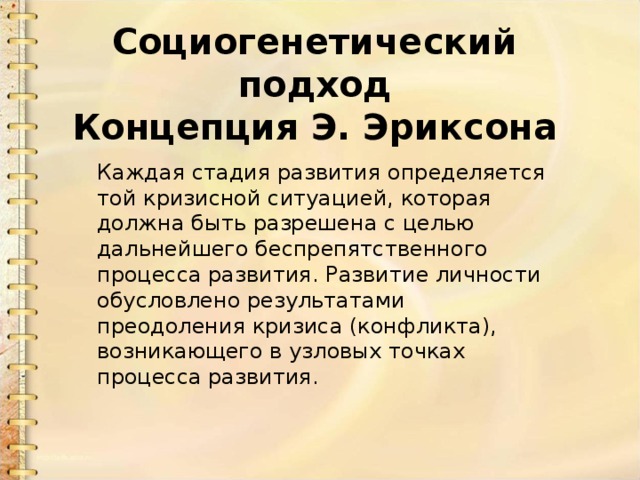

Социогенетический подход Концепция Э. Эриксона

Каждая стадия развития определяется той кризисной ситуацией, которая должна быть разрешена с целью дальнейшего беспрепятственного процесса развития. Развитие личности обусловлено результатами преодоления кризиса (конфликта), возникающего в узловых точках процесса развития.

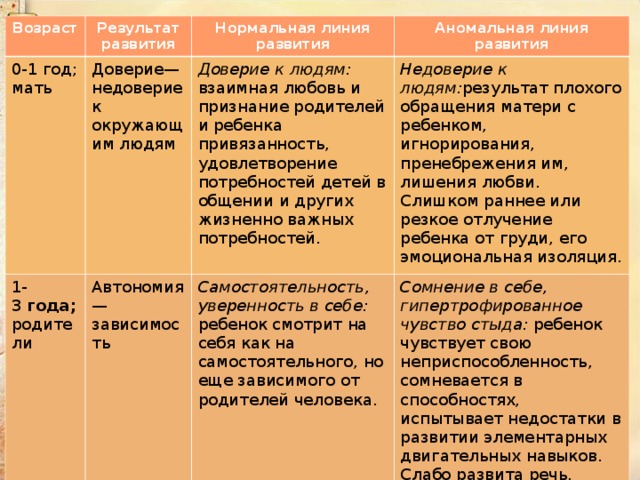

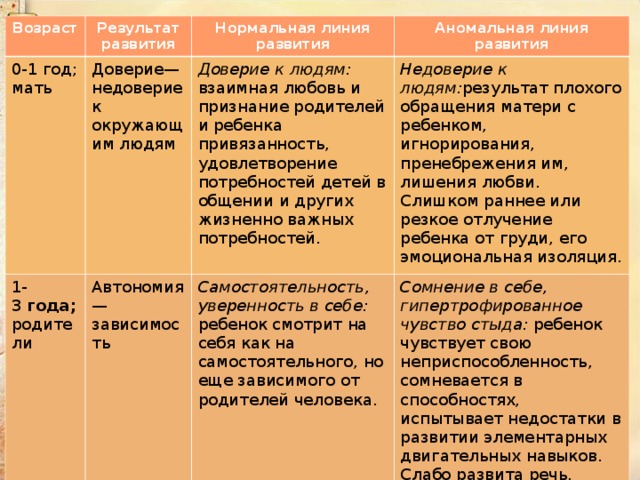

Возраст

Результат развития

0-1 год;

мать

Доверие—недоверие к окружающим людям

1-3 года;

родители

Нормальная линия развития

Автономия—зависимость

Аномальная линия развития

Доверие к людям: взаимная любовь и признание родителей и ребенка привязанность, удовлетворение потребностей детей в общении и других жизненно важных потребностей.

Недоверие к людям: результат плохого обращения матери с ребенком, игнорирования, пренебрежения им, лишения любви. Слишком раннее или резкое отлучение ребенка от груди, его эмоциональная изоляция.

Самостоятельность, уверенность в себе: ребенок смотрит на себя как на самостоятельного, но еще зависимого от родителей человека.

Сомнение в себе, гипертрофированное чувство стыда: ребенок чувствует свою неприспособленность, сомневается в способностях, испытывает недостатки в развитии элементарных двигательных навыков. Слабо развита речь, развито желание скрыть свою ущербность от окружающих.

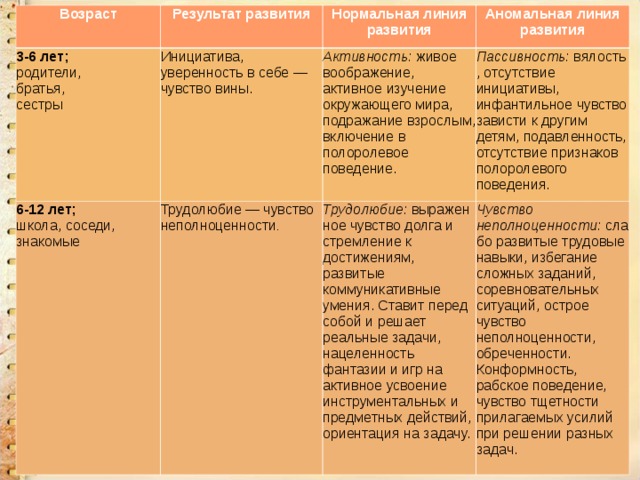

Возраст

Результат развития

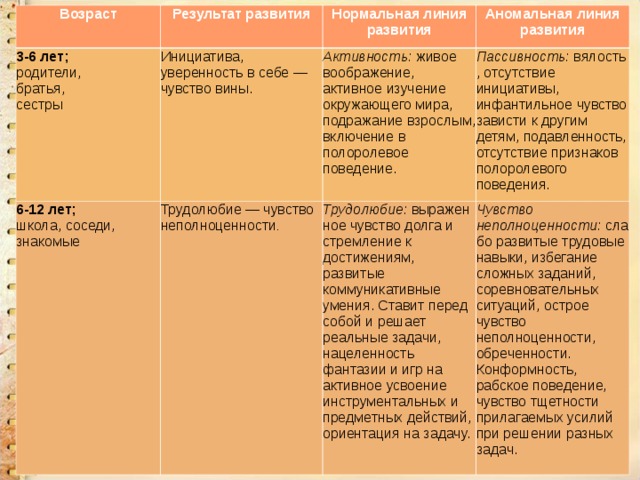

3-6 лет;

родители,

братья,

сестры

Нормальная линия развития

Инициатива, уверенность в себе — чувство вины.

6-12 лет;

школа, соседи, знакомые

Аномальная линия развития

Активность: живое воображение, активное изучение окружающего мира, подражание взрослым, включение в полоролевое поведение.

Трудолюбие — чувство неполноценности .

Пассивность: вялость, отсутствие инициативы, инфантильное чувство зависти к другим детям, подавленность, отсутствие признаков полоролевого поведения.

Трудолюбие: выраженное чувство долга и стремление к достижениям, развитые коммуникативные умения. Ставит перед собой и решает реальные задачи, нацеленность фантазии и игр на активное усвоение инструментальных и предметных действий, ориентация на задачу.

Чувство неполноценности: слабо развитые трудовые навыки, избегание сложных заданий, соревновательных ситуаций, острое чувство неполноценности, обреченности. Конформность, рабское поведение, чувство тщетности прилагаемых усилий при решении разных задач.

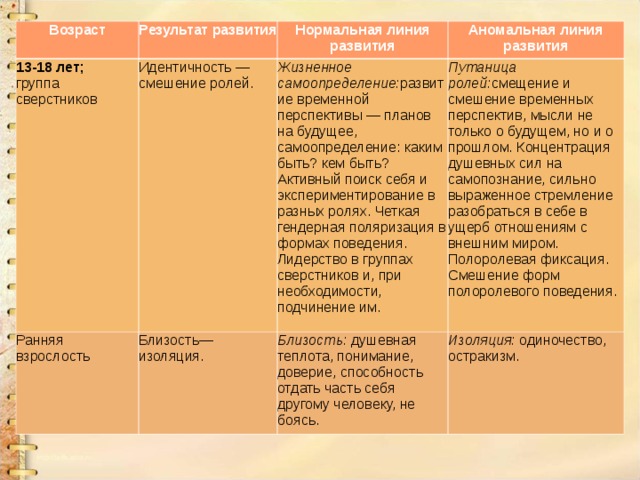

Возраст

Результат развития

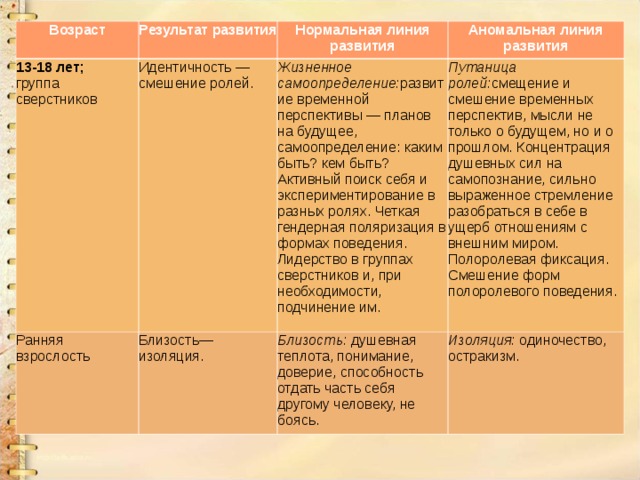

13-18 лет;

группа сверстников

Идентичность — смешение ролей.

Ранняя взрослость

Нормальная линия развития

Близость—изоляция.

Аномальная линия развития

Жизненное самоопределение: развитие временной перспективы — планов на будущее, самоопределение: каким быть? кем быть? Активный поиск себя и экспериментирование в разных ролях. Четкая гендерная поляризация в формах поведения. Лидерство в группах сверстников и, при необходимости, подчинение им.

Путаница ролей: смещение и смешение временных перспектив, мысли не только о будущем, но и о прошлом. Концентрация душевных сил на самопознание, сильно выраженное стремление разобраться в себе в ущерб отношениям с внешним миром. Полоролевая фиксация. Смешение форм полоролевого поведения.

Близость: душевная теплота, понимание, доверие, способность отдать часть себя другому человеку, не боясь.

Изоляция: одиночество, остракизм.

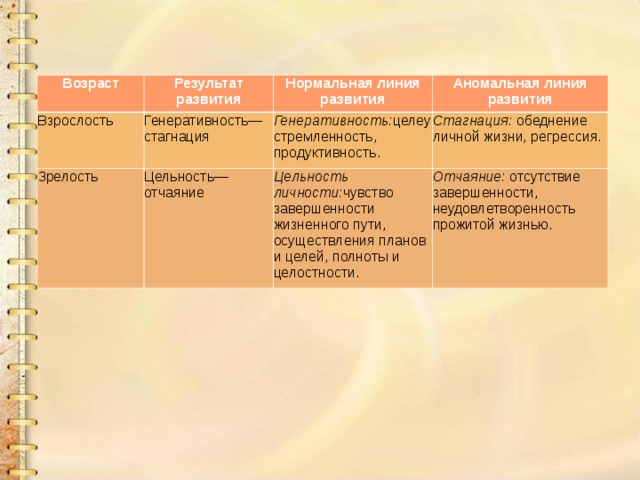

Возраст

Результат развития

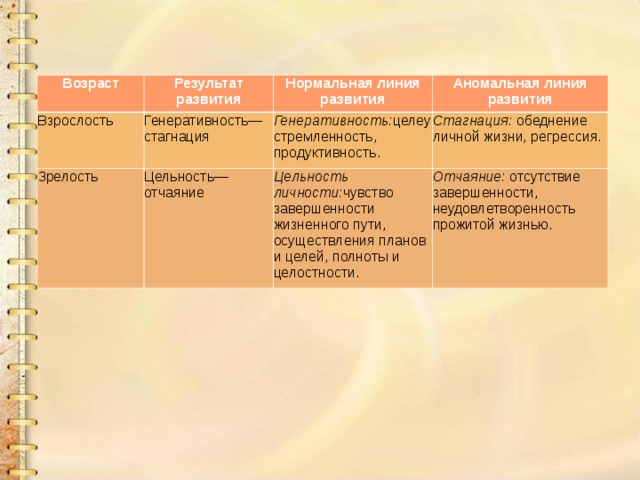

Взрослость

Нормальная линия развития

Генеративность— стагнация

Зрелость

Аномальная линия развития

Генеративность: целеустремленность, продуктивность.

Цельность—отчаяние

Стагнация: обеднение личной жизни, регрессия.

Цельность личности: чувство завершенности жизненного пути, осуществления планов и целей, полноты и целостности.

Отчаяние: отсутствие завершенности, неудовлетворенность прожитой жизнью.

Когнитивные теории – развитие «состоит из эволюционирования ментальных (психических) структур или способов обработки информации, частью генетически запрограммированных и зависящих от степени зрелости индивидуума» (КрайгГ., 2000, с. 74). К ним относятся теории Ж. Пиаже, Дж. Брунера, Л. Колберга и др. Наиболее разработанной и влиятельной из когнитивных теорий развития считается генетическая эпистемология Ж. Пиаже. В ней непротиворечиво объединены представления о внутренней природе интеллекта и его внешних проявлениях.

Генетическая эпистемология Ж. Пиаже

- Внешняя среда постоянно изменяется, поэтому субъект, существующий независимо от внешней среды, стремится к установлению равновесия с нею.

- Установить равновесие со средой можно двумя путями: либо путем приспособления субъектом внешней среды к себе за счет ее изменения, либо путем изменений в самом субъекте.

- И то и другое возможно только путем совершения субъектом определенных действий. Производя действия, субъект тем самым находит способы или схемы этих действий, которые позволяют ему восстановить нарушившееся равновесие.

- Схема действия — это сенсомоторный эквивалент понятия, познавательного умения.

- Развитие схем действий, т. е. познавательное развитие, происходит «по мере нарастания и усложнения опыта ребенка по практическому действованию с предметами» за счет интериоризации предметных действий, то есть их постепенного превращения в умственные операции (действия, выполняемые во внутреннем плане).

Процесс развития интеллекта состоит из трех больших периодов, в рамках которых происходит зарождение и становление трех основных структур (видов интеллекта)

Период сенсомоторного интеллекта (0—2 года)

- В рамках этого периода новорожденный воспринимает мир, не зная себя как субъекта, не понимая своих собственных действий. Реально для него лишь то, что дано ему через его ощущения. Он смотрит, слушает, трогает, нюхает, пробует на вкус, кричит, ударяет, мнет, сгибает, бросает, толкает, тянет, сыплет, совершает иные сенсорные и моторные действия. На этой стадии развития ведущая роль принадлежит непосредственным ощущениям и восприятию ребенка. Его знание об окружающем мире складывается на их основе. Поэтому для этой стадии характерно становление и развитие чувствительных и двигательных структур — сенсорных и моторных способностей. Исходными или первичными схемами действий, позволяющими новорожденному устанавливать равновесие в первые часы и дни его жизни, по мнению Пиаже, являются рефлексы новорожденного, с которыми он появляется на свет и которые позволяют целесообразно действовать в ограниченном числе ситуаций. Но поскольку рефлексов мало, ребенок вынужден их изменять и формировать на этой основе новые, более сложные схемы.

- Развитие идет от безусловных рефлексов к условным, их тренировке и выработке навыков, установлению между ними координированных взаимоотношений, что дает ребенку возможность экспериментировать, то есть совершать действия по типу проб и ошибок. При этом малыш начинает предвосхищать развитие новой ситуации, что, вкупе с имеющимся интеллектуальным потенциалом, создает основу для символического, или допонятийного, интеллекта.

- Сенсорные способности — свойства сенсорной системы, проявляющиеся в ходе ее взаимодействия с внешней средой.

- Моторные способности — свойства моторной системы, проявляющиеся в ходе ее взаимодействия с внешней средой.

- Символический интеллект — характеризует в концепции Ж. Пиаже 6-ю субстадию в развитии сенсомоторного интеллекта, которая приходится на период с 18 до 24 месяцев. На этой стадии предмет предстает для ребенка в виде символа, он употребляется им как заместитель объекта, что проявляется в отсроченном подражании, игре «понарошку» и в развитии речи.

Период конкретных операций

(2-11/12 лет)

- В этом возрасте происходит постепенная интериоризация схем действий и превращение их в операции, которые позволяют ребенку сравнивать, оценивать, классифицировать, располагать в ряд, измерять и т. д. Если в период развития сенсомоторного интеллекта основными средствами умственной деятельности ребенка были предметные действия, то в рассматриваемом периоде ими являются операции. Принципиальное отличие состоит в том, что рождение операции — это предпосылка становления собственно логического мышления человека.

- Мышление ребенка представляет систему операций, выполняемых в уме, но с обязательной опорой на внешние наглядные данные.

- Центральными характеристиками умственной деятельности ребенка в этот период его познавательного развития являются эгоцентризм мышления ребенка и представление о сохранении. Эгоцентризм мышления обусловливает такие особенности детского мышления, как синкретизм, неумение сосредоточиваться на изменениях объекта, необратимость мышления, трансдукция (от частного к частному), нечувствительность к противоречию, совокупное действие которых препятствует формированию логического мышления.

- Предметные действия (схема действия) — в концепции Ж. Пиаже это любое действие, совершаемое ребенком: слежение глазами за объектами, поворот головы, ощупывание, схватывание и т. п. Предметное действие — «это то наиболее общее, что сохраняется в действии при его многократном повторении в разных обстоятельствах» (Л. Ф. Обухова). На основе действий формируются новые умственные структуры.

- Операция — в концепции Ж. Пиаже это «обратимое умственное действие», иными словами, это интериоризированное предметное действие, ставшее обратимым. Эгоцентризм мышления — это скрытая умственная позиция, означающая неспособность индивида изменить исходную позицию по отношению к некоторому объекту, мнению или представлению даже перед лицом очевидных противоречий. Собственная точка зрения абсолютна, что не позволяет понять возможность существования других, противоположных точек зрения.

- Трансдукция — логический переход от частного к частному, минуя общее.

- Необратимость мышления — уверенность ребенка в том, что развитие событий и образование связей идет лишь в одном направлении.

- Обратимость мышления — выражает способность ребенка к теоретическим рассуждениям, поиску причинно-следственных связей, формулированию умозаключений.

Внутри этого периода Пиаже выделил дооперациональную стадию, которая характеризует интуитивное, наглядное мышление в возрасте от 2 до 6/7 лет, и стадию конкретных операций (6/7—11/12 лет).

- В рамках дооперациональной стадии формируются образно-символические схемы, основанные на произвольном сочетании любых непосредственных впечатлений типа «луна ярко светит, потому что она круглая».

- Стадия конкретных операций (6/7-11/12 лет) возникает, когда ребенок становится способен понять, что два признака объекта (например, его форма и количество вещества в нем) не зависят друг от друга (форма стаканов не влияет на количество воды в них). Очевидно, что мышление ребенка при этом уже не определяется только возможностями восприятия, как это было в дошкольном возрасте.

Период формальных операций (11/12—14/15 лет)

- В рамках формально-логического интеллекта мыслительные операции могут совершаться без опоры на чувственное восприятие конкретных объектов. Подростки способны оперировать абстрактными понятиями, у них развиваются навыки научного мышления, где главную роль играют гипотезы и дедуктивно-индуктивные умозаключения. Оно позволяет подросткам впервые задать вопрос типа «а что будет, если...», проникать в мысли других людей, принимать в расчет их точки зрения, мотивы, ценности, идеалы.

- Наличие развитого формально-логического мышления позволяет подростку решать задачи в уме, как бы «прокручивая» в голове все возможные варианты решения задачи, и только после этого опытным путем проверять предполагаемые результаты. Дети, умеющие мыслить только конкретно, вынуждены идти путем проб и ошибок, на ощупь, эмпирически проверяя каждый свой шаг, не пытаясь представить возможные результаты.

Персоногенетический подход

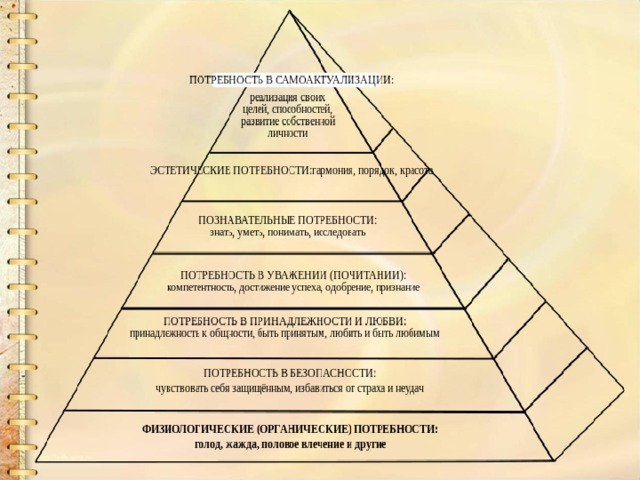

- Содержание персоногенетического подхода наиболее ярко представлено в работах А. Маслоу и К. Роджерса.

- Отвергают детерминизм внутреннего или средового программирования.

- Психическое развитие — результат собственного выбора, сделанного человеком.

- Сам процесс развития носит спонтанный характер, поскольку его движущей силой является стремление к самоактуализации (по А. Маслоу) или стремление к актуализации (по К.-Роджерсу).

- Эти стремления носят врожденный характер.

- Смысл самоактуализации или актуализации состоит в развитии человеком собственного потенциала, своих способностей, что ведет к развитию «полноценно функционирующего человека».

Персоногенетический подход

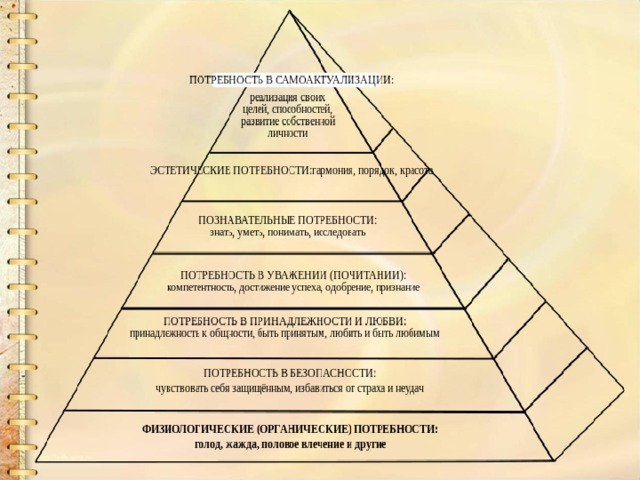

- Стремление к самоактуализации (Маслоу) — врожденное стремление человека к мак симально полному выявлению и развитию своих личностных возможностей.

- Стремление к актуализации (Роджерс) — врожденная тенденция личности «развивать все свои способности, чтобы сохранять и развивать личность» (Роджерс), т. е. сохранить, развить и усилить себя, максимально выявить лучшие качества своей личности. Эта акту ализирующая тенденция избирательна, она направлена на те аспекты среды, которые обещают конструктивное движение личности к завершенности и целостности.

- Иерахия потребностей — в концепции А. Маслоу расположение потребностей от низших к высшим. При этом доминирующие потребности, расположенные внизу, должны быть более или менее удовлетворены до того, как человек сможет осознать и быть мотивированным вышележащими потребностями.