Вопрос № 28. Лирические отступления. Пейзаж в романе.

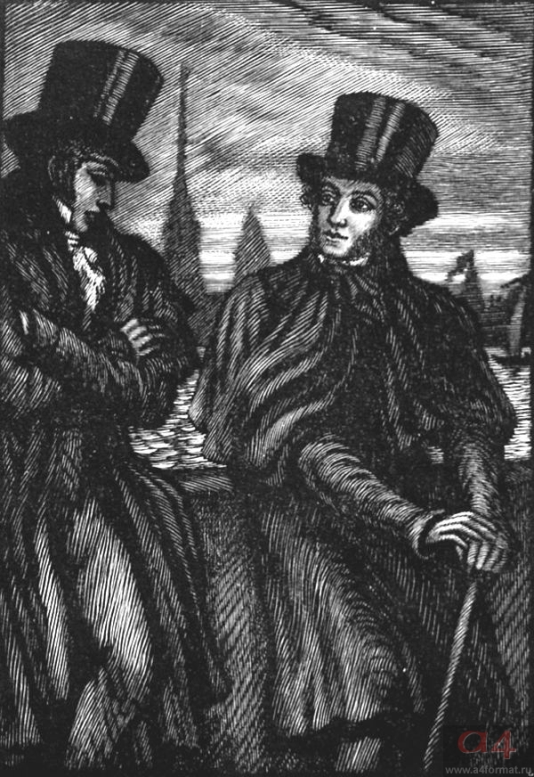

Повествовательный материал занимает только около трети романа. Канва повествования всё время прерывается различными отступлениями: лирическими высказываниями автора, описаниями природы, картинами быта, характеристиками героев — то индивидуальными, то групповыми. Среди этих отступлений, обычно тесно переплетающихся с канвой повествования, особенно большое место (более четверти текста романа) занимают так называемые лирические отступления.

Лирические отступления — отступления от основной событийной линии повествования, которые позволяют автору высказывать свои мысли, выражать свои чувства, разъяснять и дополнять повествование.

Все элементы формы романа, как это и бывает в истинно худ. произведении, подчинены идейному содержанию и идейным авторским задачам. В решении главной задачи, которую ставил перед собой Пушкин, когда писал «Евгения Онегина»,— изобразить современную жизнь широко, в масштабах истории — помогают ему лирические отступления.

К ним принадлежат 27 значительных по объёму высказываний автора и около 50 мелких замечаний и вставок, выраженных часто одной-двумя фразами («Там некогда гулял и я, но вреден север для меня»; «Привычка свыше нам дана — замена счастию она»; «Читатель ждёт уж рифмы розы; на, вот возьми её скорей!» и др.).

Тематика крупных лирических отступлении в романе очень разнообразна. Сюда относятся:

Автобиографические отступления

(Воспоминание о юношеской любви в первой главе, соседствующее с шутливо-ироническим рассуждением о «ножках». Воспоминание о московской «красавице» в седьмой главе (собирательный образ). Отсылки к биографии в начале и конце восьмой главы (найдите их самостоятельно). Отступление о переоценке романтических ценностей в «Отрывках из путешествия Онегина».)

Роль лир. отступлений в романе «Евгений Онегин» очень важна. Они, во-первых, непосредственно включают автора в поток изображаемых событий. Пушкин выступает в романе не просто как рассказчик, а как участник событий, пишущий свою собственную биографию. Мы узнаём из романа и о лицейских годах поэта («В те дни, когда в садах Лицея», 8, I), и о его ссылке («Но вреден север для меня», 1, II), и о планах бегства за границу («Придёт ли час моей свободы?», 1, L), и о любви его к деревенской жизни («Я был рождён для жизни мирной», 1, LV), и т. п. Все эти автобиографические реплики поэта подкупают своей искренностью и откровенностью.

Автобиографические отступления – это в точном смысле слова лирические отступления. Но и они тоже носят своеобразный исторический характер. В них выражается история — но не непосредственно народа, а история одной личности, для читателя особенно живой и достоверной — автора. Через историю этой личности и изображается народная история, притом, как этого и хотел Пушкин, изображается наиболее интимно и близко. Восьмая глава романа начинается такого рода отступлением:

В те дни, когда в садах Лицея В те дни в таинственных долинах,

Я безмятежно расцветал, Весной, при кликах лебединых,

Читал охотно Апулея, Близ вод, сиявших в тишине,

А Цицерона не читал, Являться муза стала мне.

В отступлении говорится о юности Александра Пушкина, о зарождении его поэтического дара. Но это факт, безусловно, исторический, ибо он прямо относится к началу великого чуда русской поэзии, русской литературы.

Критико-публицистические отступления (рассуждения с читателем о творчестве, в которых выражаются взгляды автора на различные лит. направления, приемы, стили, жанры).

Поэт комментирует свой роман по ходу его написания и как бы делится с читателем соображениями, как лучше писать его (3, XI—XII; 4, XXXI —XXXIII; 6, XXIII; 7, LV и др.).

Общая смысловая доминанта этих отступлений — мысль о поиске нового стиля, новой манеры письма, предполагающей большую объективность и конкретность изображения жизни (позднее это стало называться реализмом). (См. заключительную строфу первой главы; рассуждение о лит. стилях эпохи в связи с кругом чтения Татьяны (строфы X—XIII третьей главы); рассуждение о языке литературы по поводу «французского» письма Татьяны (строфы XXVII—XXX третьей главы); рассуждение об «уездной барышни альбоме» и других поэтических жанрах (строфы XXVIII—XXXIII четвертой главы).

Вот, например, пародия Пушкина на классицизм:

Пою приятеля младого

И множество его причуд.

Благослови мой долгий труд,

О ты, эпическая муза!

И верный посох мне вручив,

Не дай блуждать мне вкось, и вкривь.

Довольно. С плеч долой обуза!

Я классицизму отдал честь... (7, LV).

Вот ироническая характеристика романтизма:

а) ...Так он писал темно и вяло

(Что романтизмом мы зовём,

Хоть романтизма-тут ни мало

Не вижу я; да что нам в том?). (6, XXIII.)

б) Лорд Байрон прихотью удачной

Облёк в унылый романтизм

И безнадёжный эгоизм. (3, XII.)

Вот характеристика музы поэта, изображаемой в образе Татьяны:

И вот она в саду моём

Явилась барышней уездной,

С печальной думою в очах,

С французской книжкою в руках. (8, V.)

Разговоры на житейские темы (вспомним замечание Пушкина: «роман требует болтовни»). Речь идет о любви, семье, браке, о современных вкусах и модах, о дружбе, образовании. Здесь поэт может выступать в самых разных обличьях (литературных масках): мы видим то убежденного эпикурейца (насмехающегося над скукой семейной жизни), то байронического героя, разочаровавшегося в жизни, то бытописателя-фельетониста, то мирного помещика, привыкшего жить в деревне. Образ лирического героя, с одной стороны, изменчив, с другой — остается целостным и гармонически законченным. См., например, рассуждение о любви к «родне», к женщинам и... к себе (строфы XX—XXII четвертой главы).

Значение авторских отступлений в романе заключается в том, что они дают превосходный лирический комментарий автора к событиям. Мы чувствуем в них живую общественную мысль поэта, слышим биение его сердца. Это итог его жизненного опыта, плод «ума холодных наблюдений и сердца горестных замет».

Наконец, многочисленные лирические отступления в романе придают повествованию характер непринуждённой беседы автора с читателем.

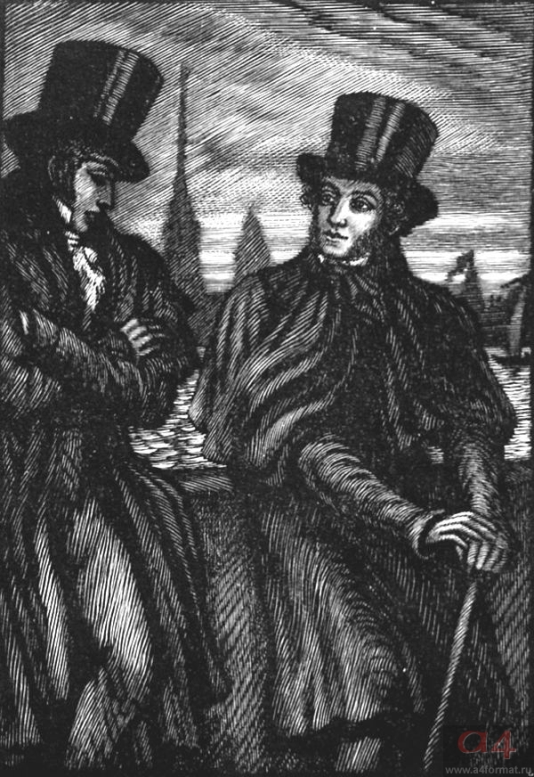

Пейзажные отступления Они тоже входят в число лирических. Обычно природа изображается сквозь призму лирического восприятия поэта, его внутреннего мира, настроения. В то же время некоторые пейзажи показаны глазами героев («В окно увидела Татьяна...»). Один из пейзажей — романтический (море в первой главе), это пейзаж-воспоминание, символ юности героя. Этот же пейзаж воспроизводится и в «Отрывках из путешествия Онегина» (от слов «Какие б чувства ни таились...» до слов «Скажи, фонтан Бахчисарая!»). Все остальные пейзажи — деревенские. Они изображаются в реалистической манере, что характерно для позднего Пушкина.

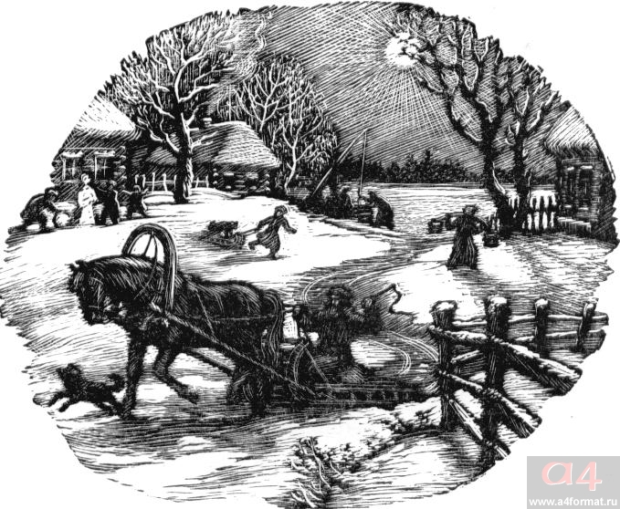

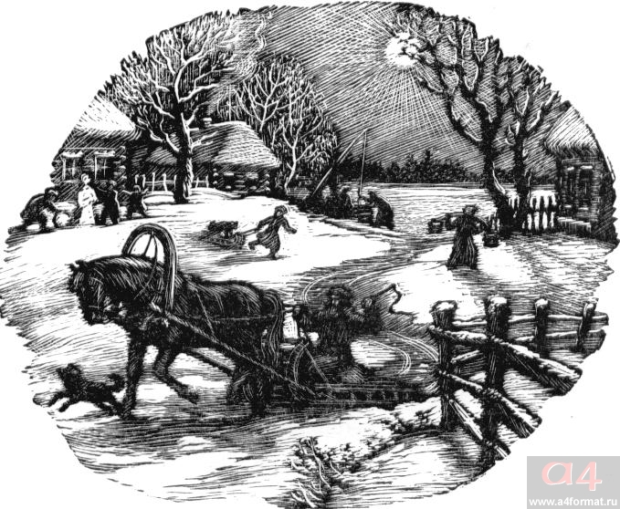

Реалистически-бытовой фон романа очень оживляют превосходные описания природы. Мы находим в произведении пейзаж всех времён года: зимы (4, XLII; 5, I—II), осени (4, XL—XLI), весны (7, I), лета (4, XL). Особенность пушкинского пейзажа заключается в выразительности и точности красок этого пейзажа. Особенно хорошо дана в романе русская зима с её глубокими снегами, с её «деревьями в зимнем серебре».

Отступление на гражданскую тему — о героической Москве 1812 г. (глава седьмая). Еще несколько «гражданских» отступлений вы найдете в «Отрывках из путешествия Онегина».

Некоторые отступления можно определить как эмоционально окрашенные экскурсы в русскую историю. Связь таких отступлений с замыслом исторического романа самая непосредственная. Они помогают Пушкину расширить хронологические рамки повествования, воспроизводить историю и свободно, и широко. Пушкин напоминает читателю о славных страницах недавнего прошлого России — о победной войне с Наполеоном:

Вот, окружен своей дубравой, С ключами старого Кремля;

Петровский замок. Мрачно он Нет, не пошла Москва моя

Недавнею гордится славой. К нему с повинной головою.

Напрасно ждал Наполеон, Не праздник, не приемный дар,

Последним счастьем упоенный. Она готовила пожар

Москвы коленопреклоненной Нетерпеливому герою.

Нарисованная Пушкиным картина исторического величия русского народа заключает в себе глубочайший смысл. Читатель (а к этому ведет его автор) невольно сравнивает всех героев, показанных в романе, и все их дела с величественным прошлым. Оно помогает осмыслить современность, по достоинству оценить современных героев.

Некоторые из отступлений по данной классификации окажутся «смешанного» типа. Например, большое по объему обращение к «друзьям», завершающее шестую главу романа, включает в себя и автобиографический, и критико-публицистический, и житейско-афористический элементы. То же самое можно сказать и о заключительных строфах восьмой главы романа.

Воспоминания автора о прошлом, например о театральных встречах и впечатлениях (1, XVIII—XIX), о женщинах, которых он любил (1, XXX—XXXIV), и т. п.

Мечты поэта о будущем (1, XLIX—L; 2, XXXIX—XL и др.).

Замечания о своих настроениях (1, LV; 4, XXXV и др.).

Взгляды поэта на любовь, проблемы морали и т. п. (3, XXII—XXV; 4, VII—VIII; 8, XXIX и др.).

Оценивая роман «Евгений Онегин» со стороны формы как «произведение в высшей степени художественное», Белинский указал, что смелость «писать подобный роман в стихах в такое время, когда на русском языке не было ни одного порядочного романа в прозе ... была несомненным свидетельством гениальности поэта».

Роль пейзажа в романе

Функции пейзажа в романе очень многообразны.

Это лирические отступления, с помощью которых воссоздается внутренний мир повествователя- поэта (см. выше).

Это важный композиционный элемент, помогающий воссоздать реальное время и пространство в романе (сам Пушкин подчеркивал, что время в романе расписано по календарю). По тем или иным признакам (например, в таком-то году снег выпал такого-то числа) можно достаточно точно датировать многие происходящие в романе события.

Пейзаж — это композиционная вставка, которая задерживает развитие действия, замедляет ход сюжета. Поскольку пейзаж часто появляется в самый интригующий момент, это помогает держать читателя в постоянном напряжении (данное наблюдение относится ко всем лирическим отступлениям).

Пейзаж русской деревни для Пушкина — это своеобразная эмблема родины (обратите внимание на эпиграф ко второй главе романа, где латинское слово «rus» (деревня) каламбурно переводится Пушкиным как «Русь»).

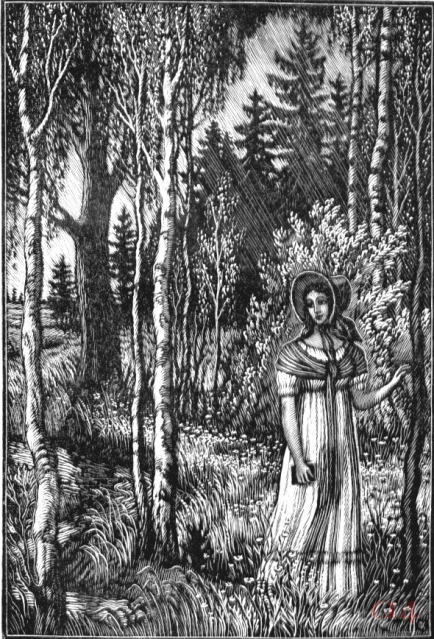

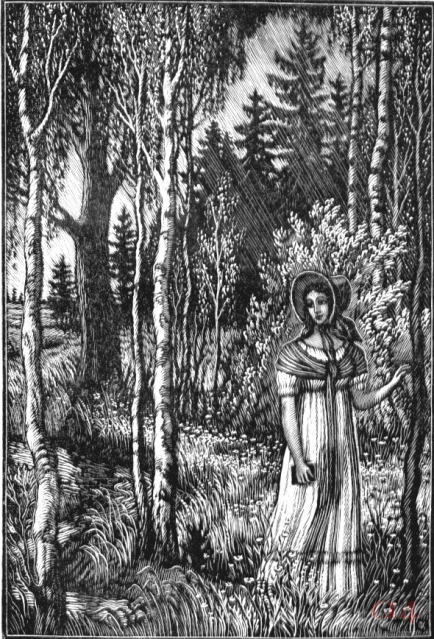

Пейзаж играет важную роль в раскрытии внутреннего мира героя (особенно Татьяны):

Татьяна (русская душою,

Сама не зная почему)

С ее холодною красою

Любила русскую зиму.

Изображению Татьяны в романе почти всегда сопутствуют пейзажные картины. Любовь к природе — это дар. Татьяна владела этим даром:

Она любила на балконе И тихо край земли светлеет.

Предупреждать зари восход, И, вестник утра, ветер веет,

Когда на бледном небосклоне И всходит постепенно день.

Звезд исчезает хоровод,

Русская природа в романе является как бы некоей основой, без которой историческая жизнь выглядела бы беспочвенной и отвлеченной. Через связи, которые существуют (или, напротив, не существуют) между героями и природой, Пушкин характеризует их, определяет степень их народности, раскрывает их суть. Одни герои в романе живут как бы вне природы (таков, например, Онегин), и они лишены цельности и ярко выраженной народности. Другие (такова Татьяна) близки миру природы — это несомненное указание на органичность героя, его нравственное здоровье, близость к народной почве.

С Татьяной связано наибольшее количество пейзажных зарисовок в романе. Их особенно много в 7-й главе, где Татьяна становится не только главным, но и, по сути, единственным героем повествования. Еще в пятой главе, в сценах именин Татьяны, Пушкин рисует через ее восприятие картину зимы:

...Проснувшись рано,

В окно увидела Татьяна

Поутру побелевший двор,

Куртины, кровли и забор,

На стеклах легкие узоры,

Деревья в зимнем серебре,

Сорок веселых на дворе...

Седьмая глава, глава о Татьяне, открывается картиной весеннего пробуждения природы:

Гонимы вешними лучами,

На потопленные луга.

Сбежали мутными ручьями

С окрестных гор уже снега

Улыбкой ясною природа

Сквозь сон встречает утро года...

Далее все, что делает Татьяна, все, что с ней происходит, сопровождается картинами природы. В рассказе о Татьяне сопутствующий пейзаж звучит как музыка: он затрагивает самые лирические чувства в читателе, вызывая в нем глубокое сопереживание. В седьмой главе русская природа становится подлинно действующим лицом. Именно потому, что природа неотделима от Татьяны, она выступает на передний план повествования. Вне природы Татьяну невозможно представить и понять как национальный и исторический характер.

Нужно сказать о романтическом и реалистическом аспектах пейзажей.

Романтический пейзаж связан с темой прошлого, это символ юности.

Реалистические картины природы (то, что можно увидеть «здесь и сейчас») представляют особую эстетическую ценность. Природа в них важна сама по себе, а не как эмблема или символ чего-либо.

Можно выделить различные типы пейзажа.

Например, вид из окна («В окно увидела Татьяна...») — форма, которая появляется еще у Державина.

Другой особый вид пейзажа — широкая панорама, созерцаемая с отстраненно-эпической точки зрения.

В описании природы сохраняется свойственный пушкинскому роману в целом принцип энциклопедичности (поэт старается воссоздать большое разнообразие картин, в том числе всех времен года, разного времени суток).

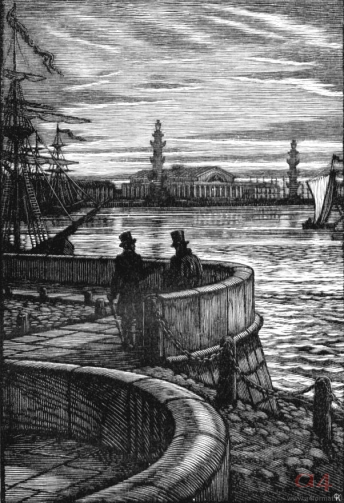

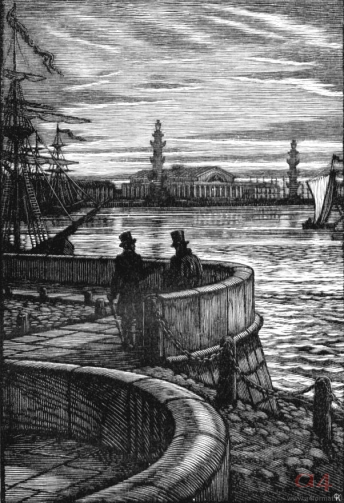

В романе присутствует и городской (урбанистический) пейзаж. На примере городских картин видно, что Пушкин в «Онегине» стремится изображать пейзаж в динамике (проследите, например, постепенную смену ракурса по мере того, как герои подъезжают к Москве, в седьмой главе романа).

Некоторые пейзажные отступления отличаются определенным философским настроением, которое читатель может почувствовать.

4