-

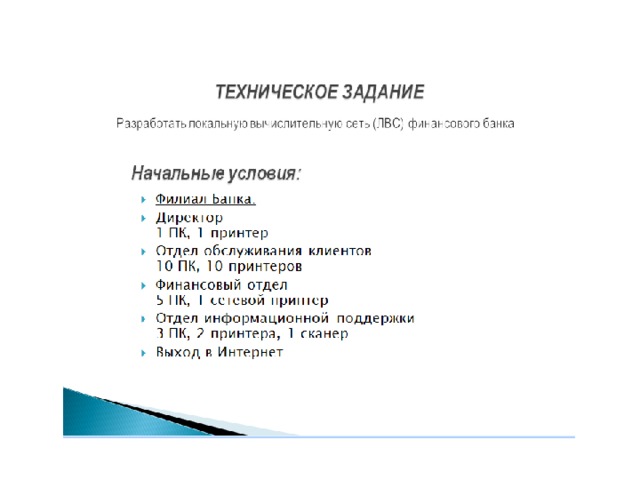

Постановка задачи

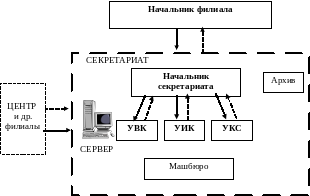

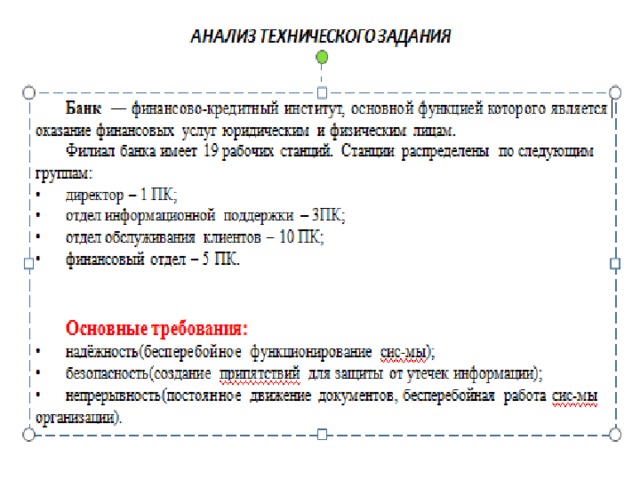

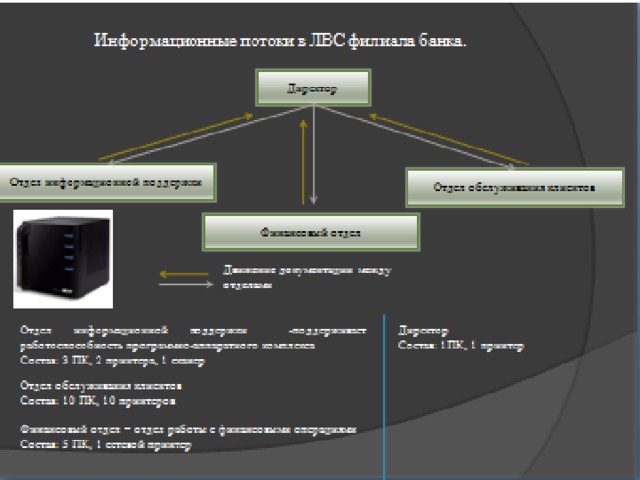

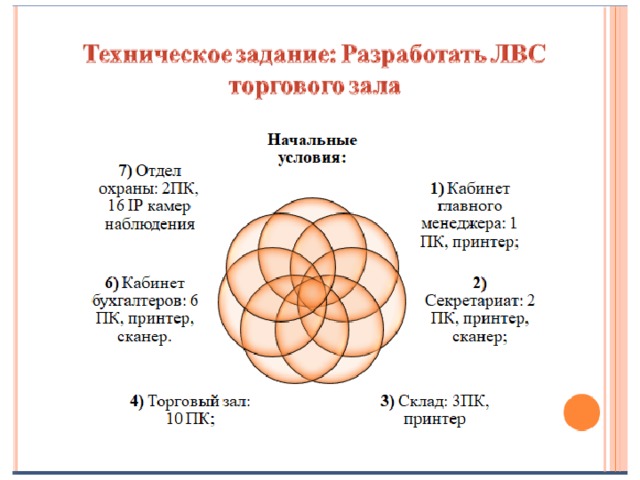

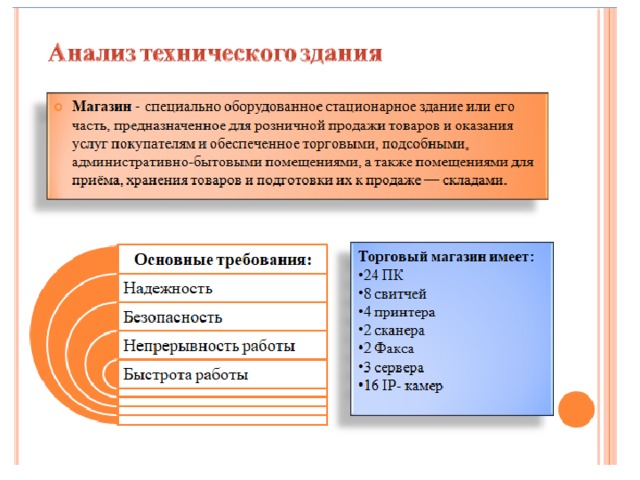

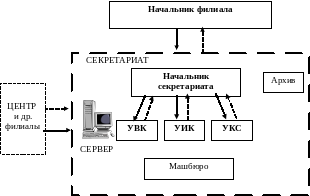

Филиал организации имеет в своем составе секретариат: начальник, участок входящей корреспонденции (УВК), участок исходящей корреспонденции (УИК), участок контроля сроков исполнения документов (УКС), архив, машбюро. Кроме этого он должен быть связан со своими структурными подразделениями, расположенными в городе, и с центром, расположенным в черте Москвы.

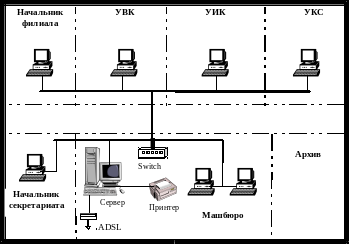

Филиал располагает следующими аппаратными средствами (7 ПК): у начальника филиала; у начальника секретариата; на УВК, УИК, УКС; 2 ПК - в машбюро. Приобретен принтер, который планируется использовать как сетевой. В задачи секретариата входит прием документов из центра и других филиалов, связанных с центром.

2. Разработка функциональной схемы корпоративной локальной вычислительной сети. Информационные потоки в ЛВС организации

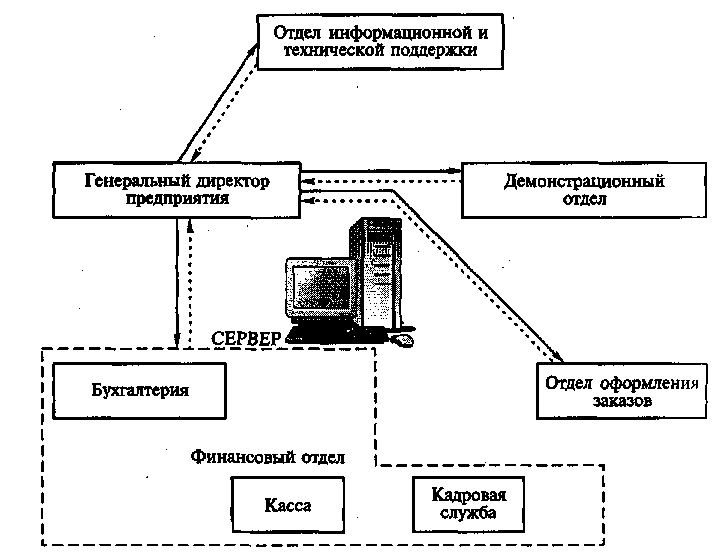

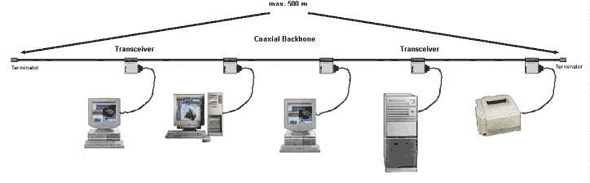

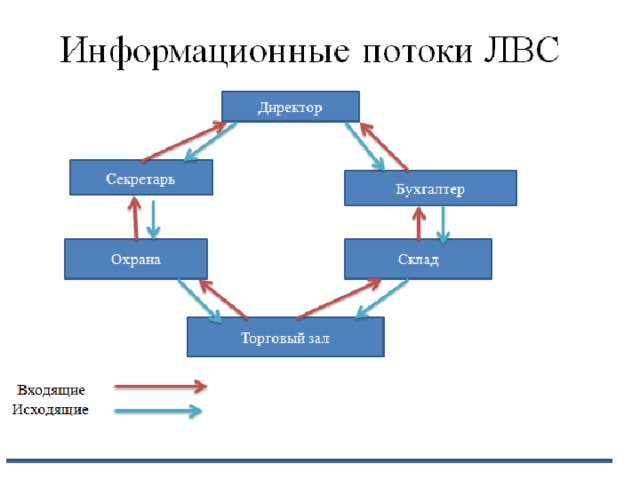

Рассмотрим организационно-штатную структуру филиала организации (рис.1). Во главе стоит начальник филиала. В структуру филиала входят три участка, машбюро и архив, образующие секретариат филиала организации. В организации существуют три типа потоков информации: распоряжения, доклады, оперативная информация (т.е. информация, изменяющаяся во время работы предприятия, например, о количестве заказов, наличии товаров на складе и т.п.).

Рис.1. Организационная структура филиала и информационные потоки:

— распоряжения, оперативная информация;

— распоряжения, оперативная информация;

— доклады

В филиале установлены 7 персональных компьютеров и один принтер. В перспективе, с развитием организации необходимо будет установить еще один ПК в отдел архива.

3. Разработка структуры сети

3.1. Выбор структуры управления сетью

Каждая фирма формулирует собственные требования к конфигурации сети, определяемые характером решаемых задач и количеством человек, которые будут работать в сети. От этого решения, по существу, будут зависеть все последующие этапы создания сети.

Другим фактором является иерархия компании. Для фирмы с горизонтальной структурой, где все сотрудники должны иметь доступ к данным друг друга, оптимальным решением является простая одноранговая сеть.

Фирме, построенной по принципу вертикальной структуры, в которой точно известно, какой сотрудник и к какой информации должен иметь доступ, следует ориентироваться на более дорогой вариант сети — с выделенным сервером. Только в такой сети существует возможность администрирования прав доступа к определенным ресурсам сразу для группы пользователей.

Так как в организации присутствует несколько отделов, каждый из которых занимается определенной деятельностью и, следовательно, работает с разной информацией, то целесообразнее применить вертикальную структуру, при которой осуществляется разграниченный доступ к информации.

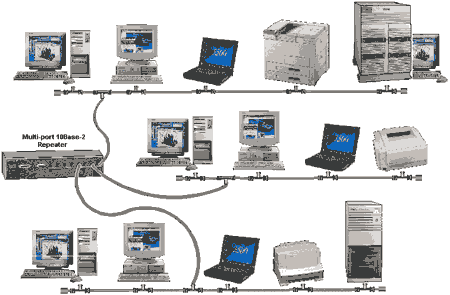

Одним из главных этапов планирования является создание предварительной схемы. При этом в зависимости от типа сети возникает вопрос об ограничении длины кабельного сегмента. Это может быть несущественно для небольшого офиса, однако, если сеть охватывает несколько этажей здания, проблема предстает в совершенно ином свете. В таком случае необходима установка дополнительных репитеров (repeater).

В данной ситуации с рассматриваемой организацией предполагаем, что вся сеть будет располагаться на одном этаже и расстояние между сегментами сети не столь велико, чтобы требовалось использование репитеров.

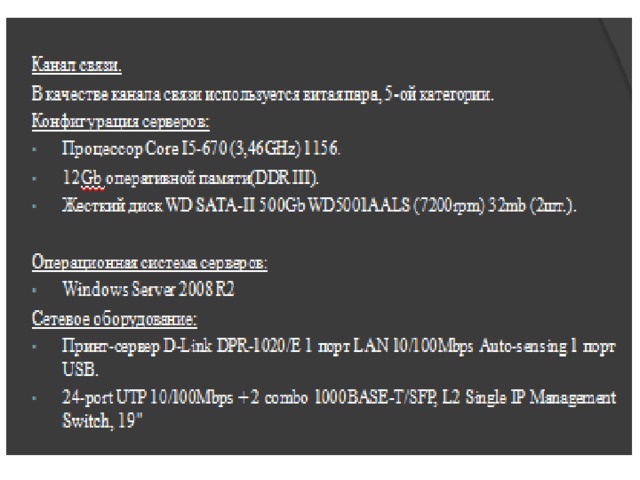

Построение сети будет выполнено на линиях связи типа витой пары; управление сервером должно осуществляться операционной системой Windows 2003/2008 Server.

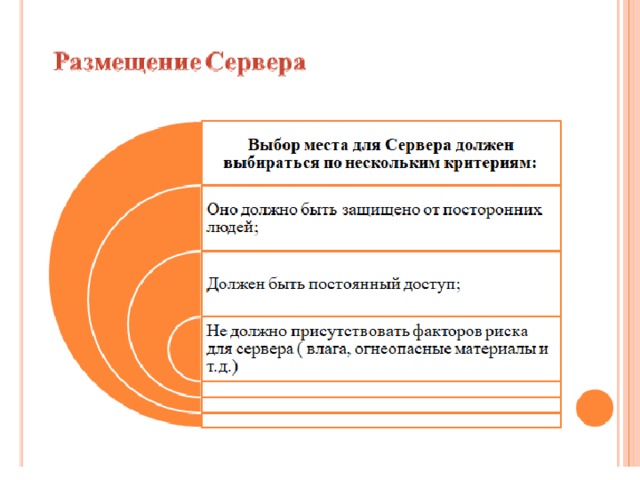

3.2. Размещение сервера

В отличие от установки одноранговой сети при построении ЛВС с сервером возникает еще один вопрос: где лучше всего установить сервер.

На выбор места влияют следующие факторы:

необходимость обеспечить постоянный доступ к серверу для технического обслуживания;

по соображениям защиты информации требуется ограничить доступ к серверу посторонних лиц.

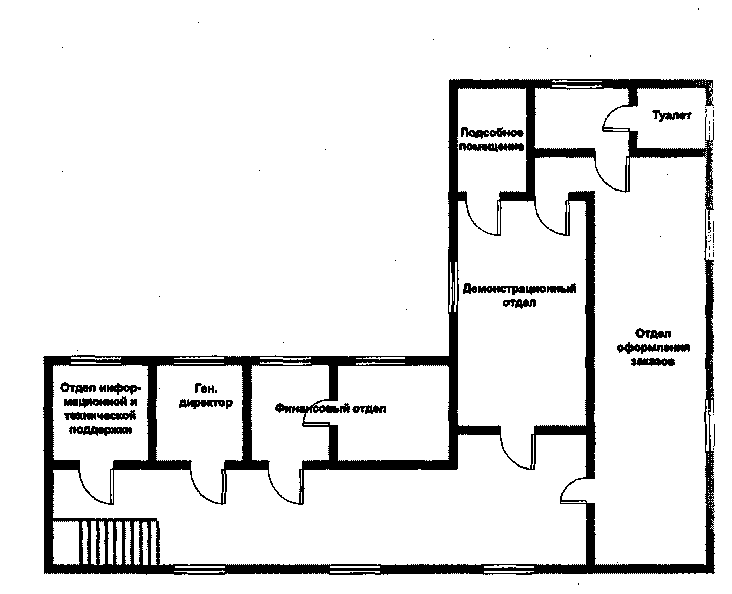

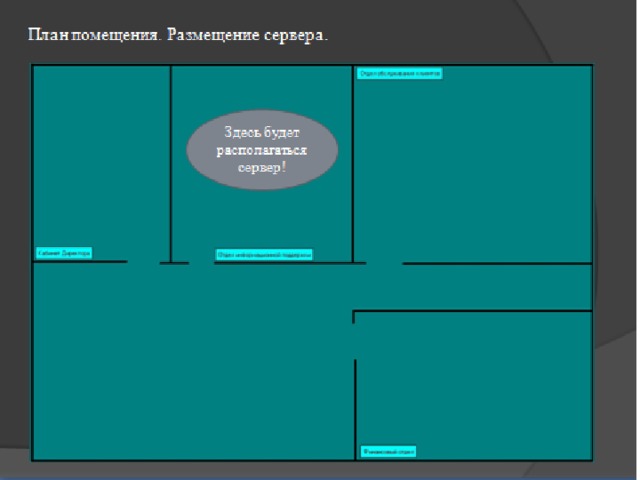

В рассматриваемом варианте возможное место установки сервера, не требующее перестройки внутренних помещений, — это помещение машбюро, так как только оно удовлетворяет указанным выше требованиям (обеспечивает постоянный доступ сотрудников данного отдела к серверу; изолировано от других помещений, что ограничивает доступ к серверу посторонних лиц).

После определения места установки сервера можно сразу определить, какое количество кабеля потребуется.

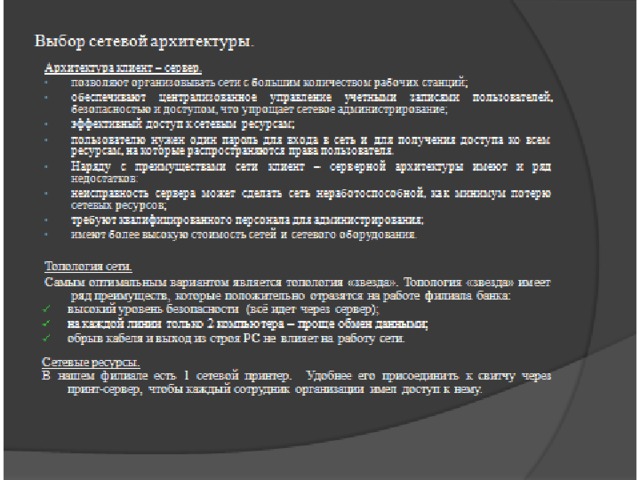

4. Выбор сетевой архитектуры и его обоснование

Выбор топологии определяется, в частности, планировкой помещения, в котором разворачивается ЛВС. Кроме того, большое значение имеют затраты на приобретение и установку сетевого оборудования, что является важным вопросом для фирмы, разброс цен здесь также достаточно велик.

Предполагается, что в каждом персональном компьютере имеются сетевые платы для подключения к сети с установленным лицензионным программным обеспечением. В дальнейшем затраты на приобретение сервера и другого сетевого оборудования, а так же программного обеспечения учтены не будут, так как предполагают составление специальной сметы на приобретение, настройку и установку программного обеспечения, что не является целю данной конкретной работы по проектированию локальной сети предприятия.

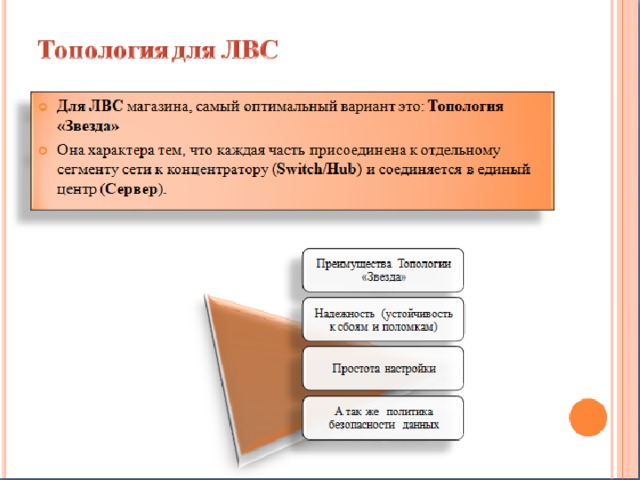

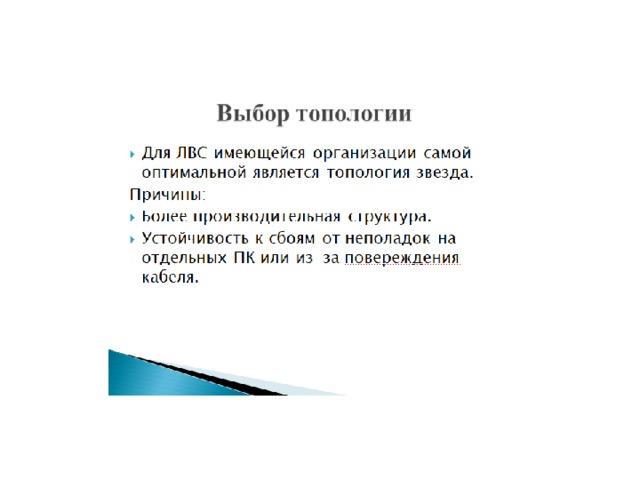

4.1. Топология ЛВС организации

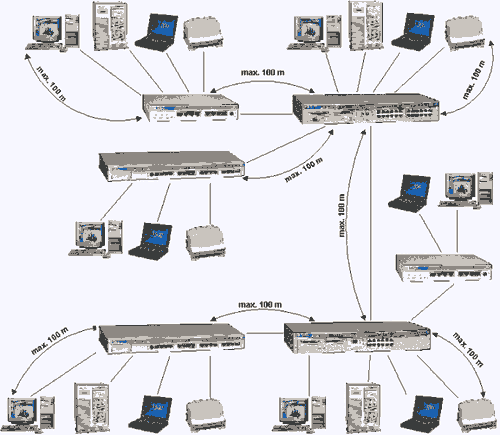

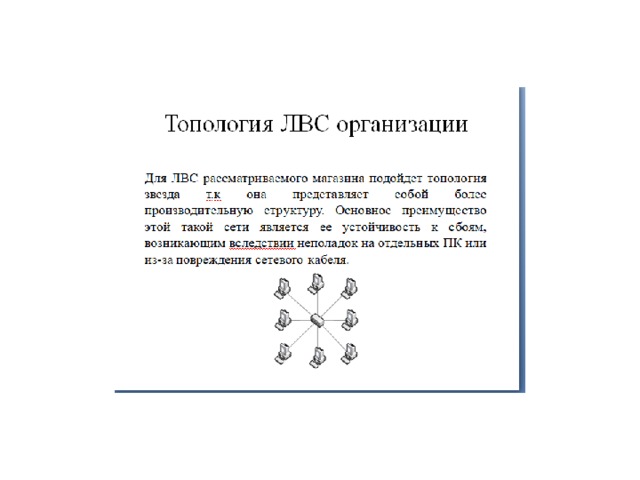

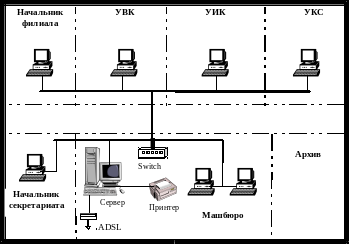

Для ЛВС рассматриваемого филиала организации самой оптимальной является топология типа звезда в связи с тем, что она представляет собой более производительную структуру: каждый компьютер, в том числе и сервер, соединяется отдельным сегментом кабеля с центральным концентратором (hub/ switch).

Основным преимуществом такой сети является ее устойчивость к сбоям, возникающим вследствие неполадок на отдельных ПК или из-за повреждений сетевого кабеля.

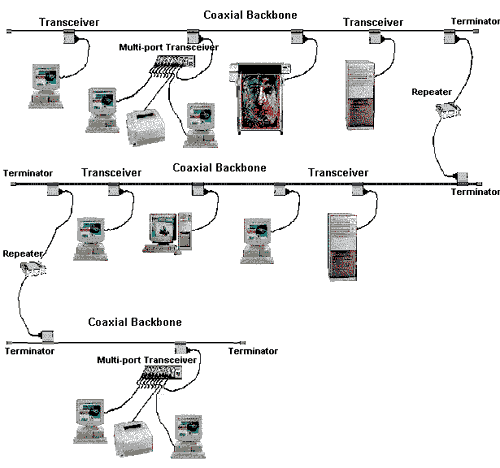

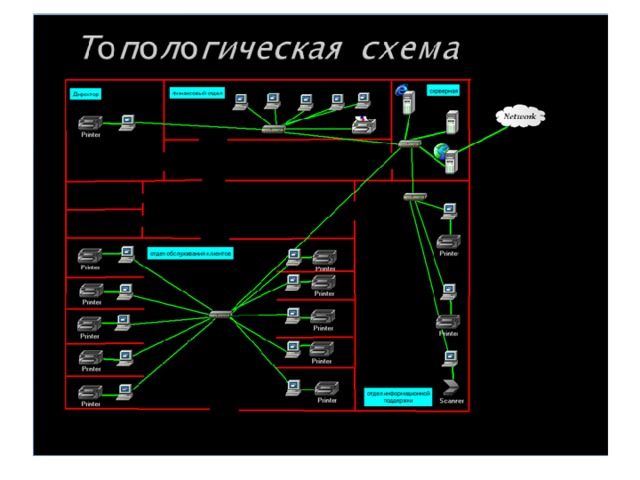

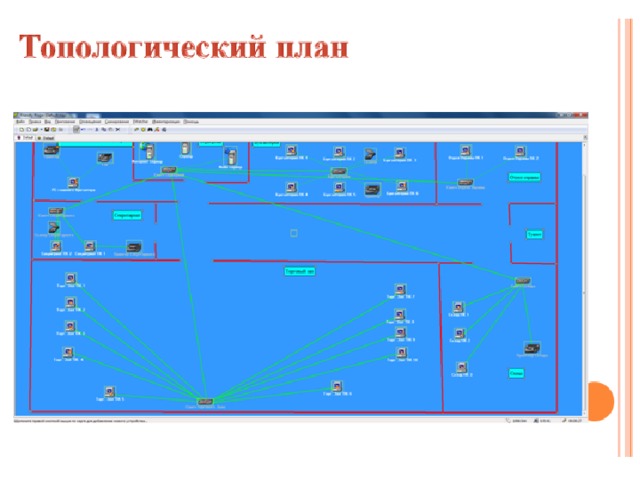

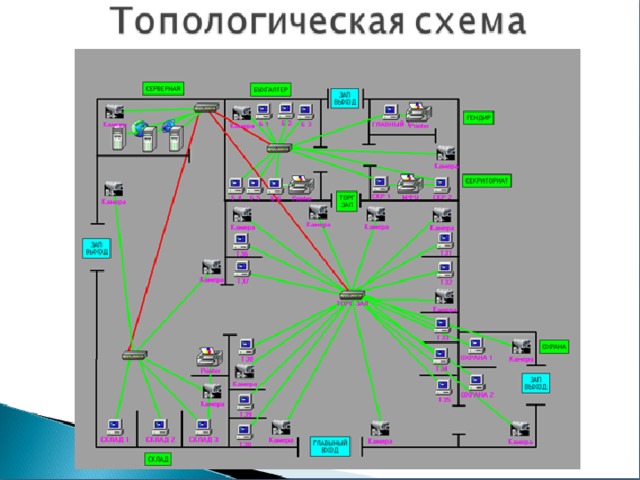

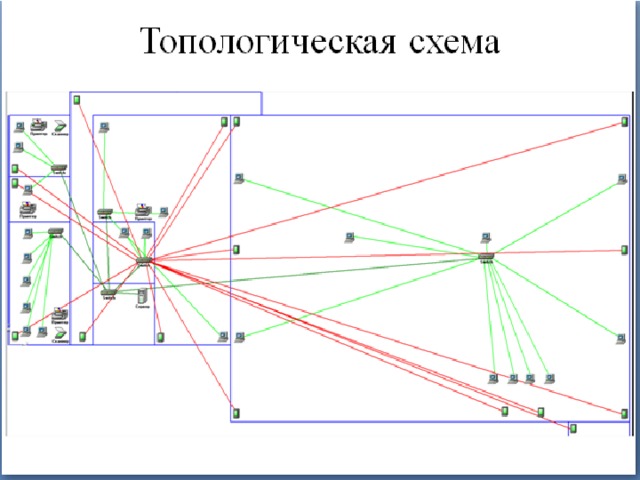

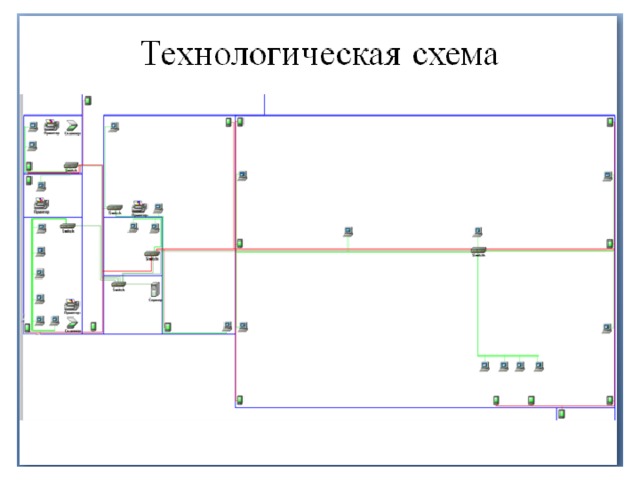

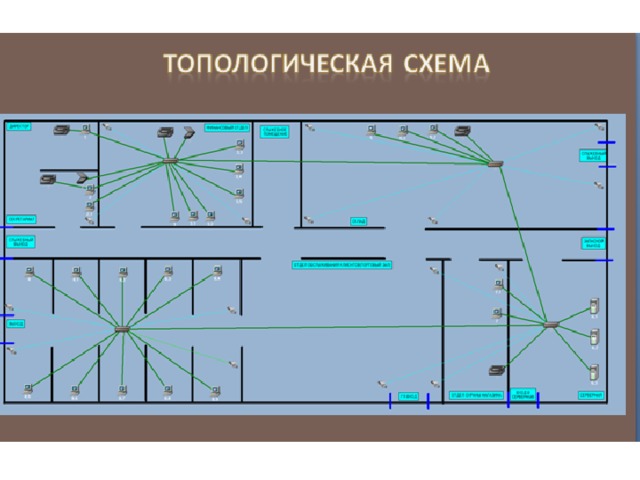

Топология сети филиала показана на рис.2.

Важнейшей характеристикой обмена информацией в локальных сетях являются так называемые методы доступа (access methods), регламентирующие порядок, в котором рабочая станция получает доступ к сетевым ресурсам и может обмениваться данными.

Так как метод CSMA/CD хорошо зарекомендовал себя именно в малых и средних сетях, для рассматриваемого филиала данный метод удобен. К тому же сетевая архитектура Ethernet, которую и будет применять сеть филиала, использует именно этот метод доступа.

Сеть на основе витой пары в отличие от сети на базе тонкого и толстого коаксиального кабеля строится по топологии звезда. Чтобы построить сеть по указанной топологии, требуется большее количество кабеля (но цена витой пары невелика). Подобная схема имеет и неоценимое преимущество — высокую отказоустойчивость. Выход из строя одной или нескольких рабочих станций не приводит к отказу всей системы. Правда, если из строя выйдет концентратор (hub), его отказ затронет все подключенные через него устройства.

Рис.2. Топология сети филиала

Еще одним преимуществом данного варианта является простота расширения сети, поскольку при использовании дополнительных концентраторов (до четырех последовательно) появляется возможность подключения большого количества рабочих станций (до 1024). При применении неэкранированной витой пары (UTP) длина сегмента между концентратором и рабочей станцией не должна превышать 100 м. Это условие для рассматриваемого филиала выполняется.

Для обеспечения нормального взаимодействия компьютеров необходим некий единый унифицированный стандарт, строго определяющий алгоритм передачи данных в распределенной вычислительной системе. В современных локальных сетях, роль такого стандарта выполняют сетевые протоколы. Сетевым протоколом, или протоколом передачи данных, называется согласованный и утвержденный стандарт, содержащий описание правил приема и передачи между несколькими компьютерами команд, файлов, иных данных, и служащий для синхронизации работы вычислительных машин в сети

Прежде всего следует понимать, что в локальных сетях передача информации осуществляется не только между компьютерами как физическими устройствами, но и между приложениями, обеспечивающими коммуникации на программном уровне. Причем под такими приложениями можно понимать как компоненты операционной системы, организующие взаимодействие с различными устройствами компьютера, так и клиентские приложения, обеспечивающие интерфейс с пользователем.

4.2. Сетевые ресурсы

Следующим важным аспектом проектирования сети является совместное использование сетевых ресурсов (принтеров, факсов, модемов и другой периферии).

Перечисленные ресурсы могут использоваться как в одноранговых сетях, так и в сетях с выделенным сервером. Однако в случае одноранговой сети сразу выявляются ее недостатки. Чтобы работать с перечисленными компонентами, их нужно установить на рабочую станцию или подключить к ней периферийные устройства. При отключении этой станции все компоненты и соответствующие службы становятся недоступными для коллективного пользования.

В сетях с выделенным сервером обеспечивается круглосуточный доступ рабочих станций к сетевой периферии, поскольку сервер никогда не выключается, если не считать коротких остановок для технического обслуживания.

В филиале имеется принтер, который планируется использовать как сетевой. Рассмотрим вопрос подключения принтера к ЛВС. Для этого существует несколько способов:

-

подключение к рабочей станции. Принтер подключается к той рабочей станции, которая находится к нему ближе всех. В результате данная рабочая станция становится сервером печати. Недостаток такого подключения в том, что при выполнении заданий на печать производительность рабочей станции на некоторое время снижается, что отрицательно сказывается на работе прикладных программ при интенсивном использовании принтера. Кроме того, если машина будет выключена, сервер печати станет недоступным для других узлов;

-

подключение к сети через специальный сетевой интерфейс. Принтер оборудуется сетевым интерфейсом и подключается к сети как рабочая станция. Интерфейсная карта работает как сетевой адаптер, а принтер регистрируется на сервере как узел ЛВС. Программное обеспечение сервера осуществляет передачу заданий на печать по сети непосредственно на подключенный сетевой принтер;

-

подключение к выделенному серверу печати. Альтернативой предыдущему варианту является использование специализированных серверов печати. Такой сервер представляет собой сетевой интерфейс, скомпонованный в отдельном корпусе, с одним или несколькими разъемами (портами) для подключения принтеров. Однако в данном случае использование сервера печати является непрактичным;

-

прямое подключение к серверу. Принтер подключается к параллельному порту сервера с помощью специального кабеля. В этом случае он постоянно доступен для всех рабочих станций. Недостаток подобного решения обусловлен ограничением по длине принтерного кабеля, обеспечивающего корректную передачу данных.

В рассматриваемом проекте в связи с тем, что установка отдельного сервера печати увеличивает стоимость создания сети (так же как и покупка принтера с сетевым интерфейсом), целесообразно подключить принтер непосредственно к серверу. В пользу такого решения говорит и то, что принтер один единственный и потребность в нем наибольшая. Поэтому был выбран последний способ подключения принтера.

5. Аппаратно-программная организация ЛВС

Часто организации принимают решение развивать компьютерную сеть поэтапно, приобретая продукты по мере развития. То есть сначала просто объединяют компьютеры в сеть под управлением сервера, через год добавляют сервер электронной почты, затем задумываются о повышении безопасности и т.п. К сожалению, это оказывается наиболее сложный и дорогой вариант, который требует с, одной стороны, суммарных инвестиций во все продукты, а с другой, высокой квалификации персонала, т.к. ему приходится решать многие задачи "промежуточными" методами (например, организовать электронную почту до появления полноценного почтового сервера). Но, главное, этот подход приводит к тому, что организация не полностью использует все возможности для бизнеса, которые могла бы предоставить ей грамотно работающая компьютерная инфраструктура.

Наиболее удачным выбором операционной системы для сервера является Windows 2000\2003 Server или, если позволяют средства, Windows 2008 Server

Простота настройки,

Дружественный интерфейс, привычный пользователям Windows XP и Me

Наличие в системе драйверов для наиболее распространённых сетевых карт и современного оборудования.

Функции автоматической настройки сети

Встроенная служба ICS. (Общий доступ в Интернет)

Встроенный брандмауэр.

Минимальные системные требования

CPU: 300-600 МГц

Оперативная память: не менее 128 Мб

С такими параметрами система запустится, но скорость и качество работы будет оставлять много лучшего. Windows может запуститься и на более слабом оборудовании, но вряд ли сможет справиться с функцией сервера.

Рекомендуемые

CPU: 800-1000 МГц или выше.

Оперативная память: 512 и выше.

Нужно помнить, что чем больше пользователей обращаются к системе, тем более мощным и быстрым должен быть сервер.

Microsoft Windows Server 2003

Возможности и функционал:

Технология Windows Server 2003 содержит все функции, ожидаемые пользователями от серверной ОС Windows, используемой для выполнения ответственных задач, такие как безопасность, надежность, доступность и масштабируемость. Кроме того, корпорация Microsoft усовершенствовала и расширила серверную ОС Windows для того, чтобы ваша организация могла оценить преимущества технологии Microsoft .NET, разработанной для связи людей, систем, устройств и обмена данными.

Windows Server 2003 является многозадачной операционной системой, способной централизовано или распределено управлять различными наборами ролей, в зависимости от потребностей пользователей. Некоторые из ролей сервера:

файловый сервер и сервер печати;

веб-сервер и веб-сервер приложений;

почтовый сервер;

сервер терминалов;

сервер удаленного доступа/сервер виртуальной частной сети (VPN);

служба каталогов, система доменных имен (DNS), сервер протокола динамической настройки узлов (DHCP) и служба Windows Internet Naming Service (WINS);

сервер потокового мультимедиа-вещания.

Windows Server 2003, основанная на технологиях надежности ОС Windows 2000 Server, является превосходной и экономичной серверной операционной системой. Познакомьтесь со множеством новых возможностей и технологий, делающих Windows Server 2003 идеальной серверной платформой для организаций любого размера. Узнайте о том, как данная надежная серверная операционная система может помочь в повышении производительности и улучшении качества связи в организации и между ее сотрудниками.

Безотказность в работе, доступность, масштабируемость и безопасность делают Windows Server 2003 платформой высокой надежности.

На рабочие станции желательно установить ОС Windows 2000/ХР

Microsoft Windows XP

Возможности и функционал:

В основе операционной системы Windows® XP Professional лежит основной программный код, используемый в Windows 2000 и Windows NT® Workstation. Благодаря этому коду, называемому ядром NT или новым ядром Windows, операционная система Windows XP становится более эффективной, безопасной и стабильной по сравнению с системами Windows Me, Windows 98 и Windows 95. Пользователи, работавшие в прошлом с этими операционными системами, смогут по достоинству оценить огромное преимущество, которым обладает Windows XP: даже если происходит сбой в программе, компьютер в большинстве случаев продолжает работать.

Небрежно написанные программы и содержащие ошибки драйверы устройств часто являются причиной неполадок в работе компьютера. Операционная система Windows® XP Professional позволяет избежать этих проблем, обеспечивая защиту важных системных файлов. Защита системных файлов обеспечивается за счет защиты файлов операционной системы Windows XP и блокирование драйверов, содержащих ошибки.

Windows Update - это оперативное расширение Windows XP обеспечивается с помощью сайта, на котором размещаются различные усовершенствования продуктов, например пакеты обновлений, обновления драйверов устройств и обновления системы безопасности. При установке нового устройства операционная система Windows XP ищет драйвер на компьютере и на сайте Windows Update (при наличии подключения к интернету). Если обновленный драйвер доступен на веб-странице Windows Update, и если для работы требуется более новая версия драйвера, Windows Update загрузит и установит ее. Организациям предоставляется возможность отключить эту функцию и запретить использование Windows Update. Для этого необходимо обратиться к системному администратору. На сайте Windows Update существует раздел для системных администраторов, предназначенный для поиска, сбора и загрузки обновлений, которые могут устанавливаться на компьютеры организации.

Самонастройка устройств (Plug and Play), имеющаяся в операционной системе Windows XP, используется для поиска нового оборудования и установки соответствующего драйвера. В Windows XP включены драйверы для значительно большего количества устройств, чем в Windows 2000 Professional. С помощью функции автозапуска Windows XP определяется вид содержимого, хранящегося на новых устройствах, и тип носителя (например, Zip-диски или компакт-диски). В зависимости от вида содержимого - графика, музыка или видео - функция автозапуска открывает программу, предназначенную для работы с соответствующим типом файлов.

Выбор файловой системы, соответствующей требованиям пользователя

Одним из основных преимуществ операционной системы Windows® XP Professional является поддержка файловой системы NTFS. Под файловой системой подразумевается способ именования, хранения и упорядочивания файлов на компьютере. Благодаря возможности шифровать файлы и папки, и устанавливать запрет на доступ к ним использование файловой системы NTFS повышает безопасность компьютера. Файловая система NTFS безопасна и надежна. Она обеспечивает более высокое быстродействие, чем файловые системы FAT16 и FAT32, используемые в Windows Me, Windows 98 и Windows 95. Файловая система NTFS поддерживается в операционных системах Windows NT® Workstation и Windows 2000 Professional, но не поддерживается в Windows Me, Windows 98 и Windows 95.

5. Обоснование выбора структуры сети на основе Windows 2000

Выпустив операционную систему Windows 2000, компания Microsoft сделала серьезный шаг к тому, чтобы Windows NT (NT — New Technology) стала корпоративным стандартом проведения вычислений. Windows 2000 — один из самых крупных среди когда-либо реализованных проектов создания программного обеспечения; программный код этой операционной системы содержит 40... 65 млн символов. Над проектом работало более 2000 программистов, в Windows 2000 Server включены новые технологии, разработанные 24 компаниями.

Многие комбинации новых технологий обеспечили расширение возможностей операционной системы, в частности иерархическую структуру системы хранения данных, при которой часто используемые файлы переносятся на ленточные накопители, откуда их при необходимости извлекают. Эта технология реализована благодаря разработкам компании High Ground. Некоторые возможности, основанные на улучшенных вариантах технологий, представленных в предыдущих версиях операционной системы или в сервисных пакетах, например организация многосессионных вычислений в сетевых серверах с использованием архитектуры «тонкого» клиента, реализованы благодаря совместным разработкам компаний Microsoft и Citrix.

Если спросить у группы системных администраторов, что их больше всего беспокоит и что они прежде всего хотели бы видеть в следующем поколении серверных операционных систем под названием Windows, ответ на оба вопроса будет одинаковым — стабильность и надежность.

Компания Microsoft уделила повышенное внимание тому, чтобы сделать систему Windows 2000 более стабильной, менее склонной к зависаниям, легче настраиваемой и требующей перезагрузки в меньшем количестве случаев. Если Windows NT 4.0 требует перезагрузки в 75 различных ситуациях, то Windows 2000 — только в пяти. Раньше простое изменение параметров протокола TCP/IP требовало обязательной перезагрузки системы. В Windows 2000 Server это не так.

Несмотря на то что Windows 2000 Server еще отстает от Windows 98 по возможностям автоматической настройки работы различных устройств, она все же более совместима со стандартом «Plug and Play», чем ее предшественницы. Поскольку сервер, работающий под управлением Windows 2000 Server, выключается нечасто, возможности этой операционной системы по управлению питанием аппаратуры достаточно слабы, несмотря на заявления компании Microsoft о поддержке стандарта ACPI (Advanced Configuration and Power Interface — усовершенствованный интерфейс управления питанием).

Дополнительные улучшения в операционной системе Windows 2000 Связаны с поддержкой аппаратного обеспечения. Хотя Windows NT и поддерживает экзотические типы жестких дисков, только немногие модели потребительских цветных принтеров или сканеров могут взаимодействовать с этой операционной системой. Windows 2000 поддерживает модель драйверов Windows (WDM — Windows Driver Model), позволяющую разработчикам писать драйверы, которые будут нормально взаимодействовать и с Windows 98, и с Windows 2000. Драйвер должен быть откомпилирован для каждой операционной системы отдельно, но его исходный код — один и тот же. В результате этого производители различного периферийного оборудования очень быстро выпустили драйверы для операционной системы Windows 2000 Server. Кроме того, Windows 2000 Server может взаимодействовать с большим количеством устройств, чем предыдущие версии серверных операционных систем.

Основным элементом централизованного администрирования в Windows 2000 Server является домен — группа серверов, работающих под управлением Windows 2000 Server, которая функционирует как одна система. Все серверы Windows 2000 в домене используют один и тот же набор учетных карточек пользователя, поэтому достаточно заполнить учетную карточку пользователя только на одном сервере домена, чтобы она распознавалась всеми серверами этого домена.

6. Разработка и описание ЛВС предприятия

6.1. Схема построения

ЛВС построена по топологии звезда, с центром в виде концентратора.

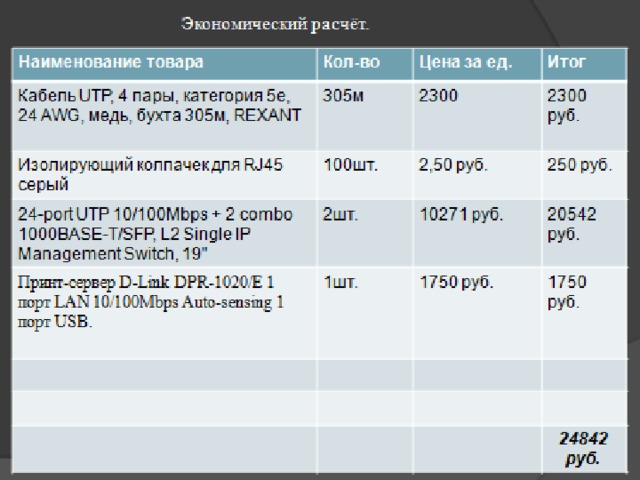

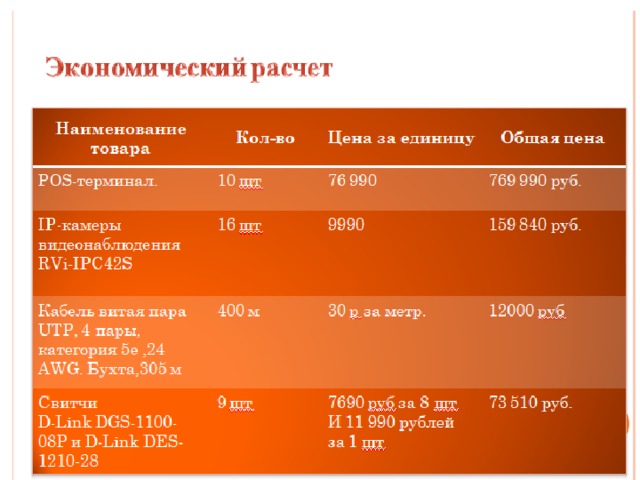

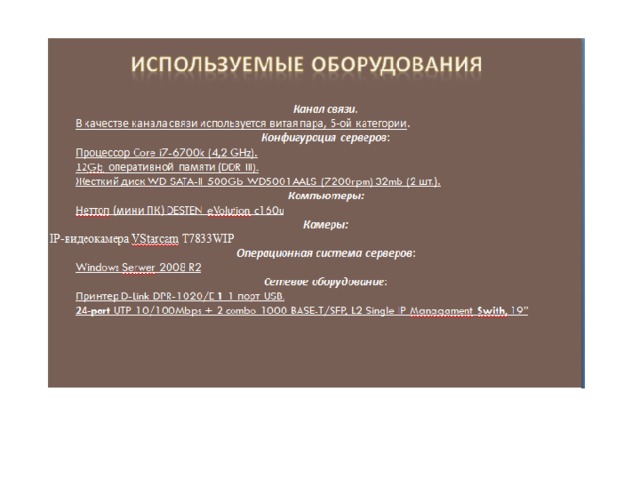

В качестве коммуникаторов будут использоваться гигабитные и 100 мегабитные свитчи фирмы D-Link. Выбор фирмы-производителя обусловлен оптимальным соотношением цена/качество. Используется неэкранированный кабель типа "витая пара" (UTP) категории 5.

D-Link DES-1008D является неуправляемым коммутатором 10/100 Мбит/с предназначенным для повышения производительности работы малой группы пользователей, обеспечивая при этом высокий уровень гибкости. Мощный и одновременно с этим простой в использовании, DES-1008D позволяет пользователям без труда подключить к любому порту сетевое оборудование, работающее на скоростях 10 Мбит/с или 100 Мбит/с, понизить время отклика и удовлетворить потребности в большой пропускной способности сети.

Коммутатор снабжен 8 портами 10/100 Мбит/с, позволяющими небольшой рабочей группе гибко подключаться к сетям Ethernet и Fast Ethernet, а также интегрировать их. Это достигается благодаря свойству портов автоматически определять сетевую скорость, согласовывать стандарты 10Base-T и 100Base-TX, а также режим передачи полу-/полный дуплекс.

Функция управления потоком предотвращает пакеты от передачи, которая может привести к их потере, посредством передачи сигнала о возможном переполнении портом, буфер которого полон. Приостановка передачи пакетов продолжается до тех пор, пока буфер порта не будет готов принимать новые данные. Управление потоком реализовано для режимов полного и полудуплекса.

Все порты поддерживают автоматическое определение полярности MDI/MDIX. Это исключает необходимость в использовании кроссированных кабелей или портов uplink. Любой порт можно подключить к серверу, маршрутизатору или коммутатору, используя прямой кабель на основе витой пары.

Имея 8 портов plug-and-play, коммутатор является идеальным выбором для сетей малых рабочих групп для увеличения производительности между рабочими станциями и серверами. Порты могут быть подключены к серверам в режиме полного дуплекса, либо к концентратору в режиме полудуплекса.

Коммутатор может быть использован для непосредственного подключения компьютеров, так как обладает малой стоимостью подключения на порт. Это предотвращает возможность образования "узких мест" благодаря предоставлению каждому компьютеру сети выделенной полосы пропускания.

Для обеспечения связи с центром и другими филиалами организации и доступа в Интернет, будет использоваться технология ADSL, которая позволит получить скорость потока данных в пределах от 1,5 до 8 Мбит/с. Технология ADSL позволяет телекоммуникационным компаниям предоставлять частный защищенный канал для обеспечения обмена информацией между пользователем и провайдером. Кроме того, ADSL эффективна с экономической точки зрения хотя бы потому, что не требует прокладки специальных кабелей, а использует уже существующие двухпроводные медные телефонные линии. ADSL открывает совершенно новые возможности в тех областях, в которых в режиме реального времени необходимо передавать качественный видеосигнал. К ним относится, например, организация видеоконференций, обучение на расстоянии и видео по запросу. Технология ADSL позволяет провайдерам предоставлять своим пользователям услуги, скорость передачи данных которых более чем в 100 раз превышает скорость самого быстрого на данный момент аналогового модема (56 Кбит/с) и более чем в 70 раз превышает скорость передачи данных в ISDN (128 Кбит/с). Решено использовать ADSL - модем производства фирмы D-Link, а именно модель DSL-500T. Он отвечает всем современным требованиям к сетевому оборудованию и наиболее оптимален по соотношению цена/качество.

Основные административные блоки

Объединение компьютеров в рабочие группы дает два важных преимущества сетевым администраторам и пользователям. Первое, наиболее существенное, заключается в том, что серверы домена составляют (формируют) единый административный блок, совместно использующий службу безопасности и информацию учетных карточек пользователя. Каждая рабочая группа имеет одну базу данных, содержащую учетные карточки пользователя и групп, а также установочные параметры системы обеспечения безопасности.

Второе преимущество касается удобства пользователей: когда пользователи просматривают сеть в поисках доступных ресурсов, они видят домены, а не разбросанные по всей сети серверы и принтеры.

Конфигурирование сервера

Сетевая операционная система выполняется на сервере. С другой стороны, компьютеры-клиенты могут работать под управлением различных операционных систем. Чтобы операционная система клиента могла использовать сеть, должны быть установлены специальные драйверы, которые позволяют плате сетевого интерфейса компьютера-клиента связаться с сетью. Эти драйверы работают подобно драйверам принтера, позволяющим прикладным программам посылать информацию на принтер. Программное обеспечение сетевого драйвера дает возможность программам посылать и принимать информацию по сети. Каждый компьютер в сети может содержать одну или более плат сетевого интерфейса, которые соединяют компьютер с сетью.

Очевидно, что производительность ЛВС зависит от компьютера, используемого в качестве сервера. При использовании Windows 2003 Server необходимо ориентироваться на наиболее высокоскоростной компьютер. Существует возможность выбора между готовыми серверами, предлагаемыми производителями и поставщиками компьютерной техники, и серверами самостоятельной сборки. При наличии определенного опыта самостоятельно собранный под заказ сервер может составить альтернативу готовому продукту. Поэтому следует обратить внимание на ряд рассмотренных ниже вопросов.

На вопрос об используемой шине ответ однозначен — PCI. Помимо того, что PCI-компоненты имеют высокую производительность (за счет 64-битной разрядности шины), они еще допускают программное конфигурирование. Благодаря последнему обстоятельству возможные конфликты между подключаемыми аппаратными ресурсами почти всегда предотвращаются автоматически.

Windows 2003 Server изначально предъявляет высокие требования к объему оперативной памяти. Поэтому с учетом того, что стоимость оперативной памяти на сегодняшний день не столь велика, минимальный объем ОЗУ не целесообразно делать менее 512 Мбайт (как с точки зрения цены, так и с точки зрения производительности).

В серверах рекомендуется использовать винчестеры Fast SCSI и соотетствующий адаптер SCSI. При использовании Fast SCSI скорость передачи данных достигает 10 Мбит/с. Новейшие жесткие диски с интерфейсом Ultra SCSI обладают скоростью передачи до 20 Мбит/с. Если же винчестер должен работать еще быстрее, необходимо установить более дорогой Ultra Wide SCSI-диск и соответствующий контроллер. Скорость передачи данных у Ultra Wide SCSI-диска достигает 40 Мбит/с, и он представляет собой идеальное устройство для высокопроизводительного сервера, в том числе и для сетей с интенсивным обменом данными. Однако для рассматриваемого филиала лучше использовать обыкновенные винчестеры IDE, так как использование SCSI значительно увеличивает стоимость сервера.

Маленький корпус для такого компьютера противопоказан, так как это может привести к перегреву, особенно при использовании высокопроизводительного процессора и нескольких жестких дисков. Идеальным корпусом будет корпус типа Big Tower, кроме всего прочего обеспечивающий возможность дальнейшего расширения системы. Еще более удобны специальные корпуса для серверов, снабженные мощными блоками питания, дополнительными вентиляторами, съемными заглушками и защитной передней панелью. Если сервер будет оснащен двумя или более жесткими дисками, необходимо подумать о его дополнительном охлаждении. Для этого применяют специальные вентиляторы, которые можно дополнительно установить в системный блок.

Скоростной привод CD-ROM (или CD-RW, DVD) сэкономит время при установке ОС и прикладного программного обеспечения.

Так как все подключенные к сети рабочие станции будут постоянно обращаться к серверу, одним из его важнейших компонентов является производительная 32-битная сетевая карта. Она должна эффективно управлять информационным обменом, т.е. иметь сопроцессор, принимающий на себя основные функции центрального процессора по обработке поступающих на сервер данных.

Таким образом, разработана топология ЛВС для небольшого офиса, обосновано применение конкретной ОС сервера.

В качестве коммуникаторов будут использоваться гигабитные и 100 мегабитные свитчи фирмы D-Link. Выбор фирмы-производителя обусловлен оптимальным соотношением цена/качество. Используется неэкранированный кабель типа "витая пара" (UTP) категории 5.

Для обеспечения доступа в Интернет, будет использоваться технология ADSL, которая позволит получить скорость потока данных в пределах от 1,5 до 8 Мбит/с. Технология ADSL позволяет телекоммуникационным компаниям предоставлять частный защищенный канал для обеспечения обмена информацией между пользователем и провайдером. Кроме того, ADSL эффективна с экономической точки зрения хотя бы потому, что не требует прокладки специальных кабелей, а использует уже существующие двухпроводные медные телефонные линии. ADSL открывает совершенно новые возможности в тех областях, в которых в режиме реального времени необходимо передавать качественный видеосигнал. К ним относится, например, организация видеоконференций, обучение на расстоянии и видео по запросу. Технология ADSL позволяет провайдерам предоставлять своим пользователям услуги, скорость передачи данных которых более чем в 100 раз превышает скорость самого быстрого на данный момент аналогового модема (56 Кбит/с) и более чем в 70 раз превышает скорость передачи данных в ISDN (128 Кбит/с). Решено использовать ADSL - модем производства фирмы D-Link, а именно модель DSL-500T. Он отвечает всем современным требованиям к сетевому оборудованию и наиболее оптимален по соотношению цена/качество.

D-Link DES-1008D является неуправляемым коммутатором 10/100 Мбит/с предназначенным для повышения производительности работы малой группы пользователей, обеспечивая при этом высокий уровень гибкости. Мощный и одновременно с этим простой в использовании, DES-1008D позволяет пользователям без труда подключить к любому порту сетевое оборудование, работающее на скоростях 10 Мбит/с или 100 Мбит/с, понизить время отклика и удовлетворить потребности в большой пропускной способности сети.

Коммутатор снабжен 8 портами 10/100 Мбит/с, позволяющими небольшой рабочей группе гибко подключаться к сетям Ethernet и Fast Ethernet, а также интегрировать их. Это достигается благодаря свойству портов автоматически определять сетевую скорость, согласовывать стандарты 10Base-T и 100Base-TX, а также режим передачи полу-/полный дуплекс.

Функция управления потоком предотвращает пакеты от передачи, которая может привести к их потере, посредством передачи сигнала о возможном переполнении портом, буфер которого полон. Приостановка передачи пакетов продолжается до тех пор, пока буфер порта не будет готов принимать новые данные. Управление потоком реализовано для режимов полного и полудуплекса.

Все порты поддерживают автоматическое определение полярности MDI/MDIX. Это исключает необходимость в использовании кроссированных кабелей или портов uplink. Любой порт можно подключить к серверу, маршрутизатору или коммутатору, используя прямой кабель на основе витой пары.

Имея 8 портов plug-and-play, коммутатор является идеальным выбором для сетей малых рабочих групп для увеличения производительности между рабочими станциями и серверами. Порты могут быть подключены к серверам в режиме полного дуплекса, либо к концентратору в режиме полудуплекса.

Коммутатор может быть использован для непосредственного подключения компьютеров, так как обладает малой стоимостью подключения на порт. Это предотвращает возможность образования "узких мест" благодаря предоставлению каждому компьютеру сети выделенной полосы пропускания.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

-

Барановская Т. П., Лойко В.И. и др. Архитектура компьютерных систем и сетей: Учеб пособие – М: Финансы и статистика, 2003. – 256 с.:ил.

-

Максимов Н.В., Попов И.И. Компьютерные сети: Учебное пособие для студентов учреждений среднего профессионального образования – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2003, 336с.

-

Олифер В. Г., Олифер Н. А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. СПб.: Питер 2001.

-

Олифер В. Г., Олифер Н. А. Сетевые операционные системы. СПб.: Питер, 2002.544с.