Просмотр содержимого документа

«А.Платонов "Сокровенный человек"»

- “ Придурковатый мужик”, “Смутный человек”,

- Я – природный дурак”,

- “ Я – человек облегчённого типа”.

- Хранимый в тайне, оберегаемый от других, тайный; хранимый в глубине души, заветный.

- В словаре В.И. Даля следующее определение: “Сокрытый, скрытый, утаённый, тайный, потайной, спрятанный или схороненный от кого”.

- Святое, хранимое в глубине души, то, что определяет сущность человека, истину.

- Как автору удаётся раскрыть тайное, овенное в человеке?

- Через портрет героя, отношение к другим людям.

- Рисует ли нам автор портрет героя? повести нет живописного, изобразительного портрета как описания внешности.

- Есть только поведенческий портрет. Тем не менее мы можем представить себе героя: прост, примитивен, человек из толпы, рабочая косточка…

- Через отношение героя к труду. Фома Пухов “…чувствует странное удовольствие от предстоящего трудного беспокойства…”

- В записной книжке Андрея Платонова было записано: “Труд есть совесть”. Как вы понимаете это утверждение? Обратимся к значению понятия “совесть”.

- Совесть – этическая категория, выражающая способность личности к моральному самоконтролю. Совесть обязывает человека своими действиями заслужить уважение к себе.

Сущность героя раскрывается через отношение к революции. В рассказе мы читаем: “Он ревниво следил за революцией, стыдясь за каждую глупость, хотя к ней мало был причастен”.

После смерти жены “почуял – куда и на какой конец света идут все революции”.

“ Готов и сам пролить кровь, только чтобы не зря и не дуриком”.

Если бы Фома увидел в революции высшую цель, он, может быть, и отдал за неё свою жизнь, но цели он такой не находит. Герой усомнился в святости революции. Фому не убеждают чужие установки и курсы политграмоты, ему лично необходимо убедиться в святости революции.

Это неверие сближает платоновского героя с библейским Фомой. Фома – верный и практичный, приземлённый ученик Иисуса, живший по принципу “увидеть, значит поверить”, чьи сомнения по поводу Воскресения Христа развеялись только в присутствии воскресшего Господа.

- “ Ему лишь бы машина была, там он считал себя дома…”

- “ Близ машины он всегда был добродушен…”

- “ Писал рапорты о болезнях машины…”

- “ Переделал двигатель по своему пониманию…”

- Вряд ли такого человека мы можем назвать природным дураком. Оригинальность самовыражения – принцип его поведения.

По отношению к машине Платонов создаёт свою философию, философию техники. В чём её сущность?

Она живое существо. “День и ночь вращается машина – умная, как живая, неустанная и верная, как сердце”.

Машина для Платонова - особая субстанция. “Людей много, машин мало; люди живые и сами за себя постоят, а машина - нежное, беззащитное, ломкое существо…” - продолжит автор в “Чевенгуре”. Рядом с машиной Фома словно выпускает спрятанные чувства, потаённые где-то в душе заботу, любовь, доброту. Изначально полноту и радость жизни Фома ощущает только в общении с машиной, ибо видит в отлаженном механизме гармоничное сочетание частей.

- Мир природы, пространство, движение.

- “ Пухов всегда удивлялся пространству…”

- “ Чувствовал землю…

- “ Неиспытанное чувство полного удовольствия…” к же тогда смириться со словами “Пухов не одарён чувствительностью…”?

- Как же тогда смириться со словами “Пухов не одарён чувствительностью…”?

- Перед нами чувствующий герой. Автор постоянно подчёркивает это: “осунулся от сочувствия к лошади”, “бессильно сочувствовал к людям, тонущим на “Марсе”, горевал о жене…

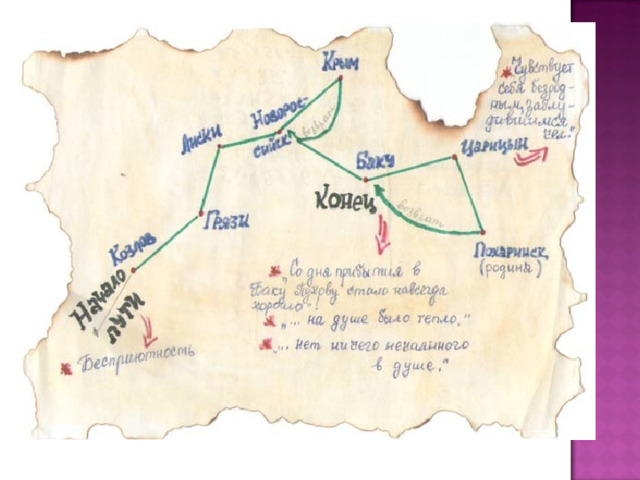

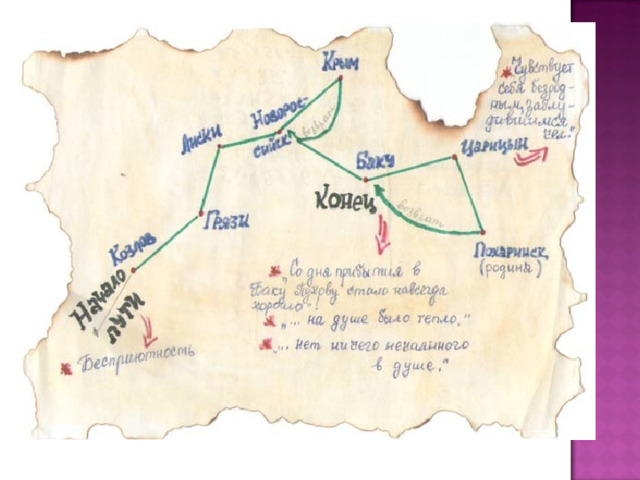

Андрей Платонов указывает иную причину поступка Пухова: он проголодался. Жест эксцентричного человека. В первой фразе повести обнаруживается ключевая оппозиция: жизнь и смерть, единство вечного и повседневного, бытового о бытийного. Герой показан не только через его отношение к природе, людям, но и через движение, путь, проделанный им самим. Ученик представляет карту странствий Фомы Пухова.

Перемещения Пухова весьма хаотичны, логически не мотивированы: “почти бессознательно он гнался за жизнью по всяким ущельям земли”. У героя нет пространственной цели, он ищет не места, а смысла, поэтому дорога у Платонова теряет своё пространственное значение, становясь синонимом духовного поиска.

Во многих мифопоэтических и религиозных традициях мифологема пути выступает метафорически, как обозначение линии поведения, особенно духовного. Для структуры архетипа пути характерно испытание. Постоянное и неотъемлемое свойство пути – его трудность. Путь строится по линии всё возрастающих трудностей, опасностей, поэтому преодоление пути есть подвиг. Отмеченность начала и конца пути как двух крайних точек – состояний выражается предметно – изменением статуса персонажа, достигшего конца.

- Пухов прошел испытания, не сделал подлости, обрёл друзей, не предал, осмыслил себя, сохранил чистое, светлое начало, чистую душу.

- Таким образом, Андрей Платонов приводит нас с вами к глобальному выводу, к мысли о возможностях человеческой души, к мысли, которая была его мукой, его радостью, вечно неуловимой и влекущей загадкой: “Главное – сеять души в людях”.