Свободолюбивая лирика А.С.Пушкина.

Одна из важнейших тем лирики Пушкина – тема свободы. Свобода для Пушкина – высшая жизненная ценность, без неё он уже почти в юности не мог представить своего существования. Свобода – основа дружбы. Свобода – основа творчества. Жизнь без свободы окрашивается в мрачные и зловещие тона. Даже судьба, которая у поэта всегда связывалась с представлением о несвободе, ибо человек, по Пушкину, зависит от её всевластия, становится «святым провиденьем», когда сквозь её тучи брезжил луч свободы. Представления о свободе всегда были основой пушкинского мировоззрения.

Слово «свобода» и близкие по смыслу слова «вольность», «воля», «вольный» - ключевые слова пушкинского «словаря».

Ода «Вольность» провозглашает сочетание «вольности» с «мощными законами», основа «неправедной власти» - «сгущённая мгла предрассуждений» (т.е. церковно-религиозная система, что свидетельствует о влиянии на Пушкина либеральных идей Запада).

В этой оде Пушкин смотрит на мир как пристрастный, заинтересованный зритель. Он скорбит и негодует, потому что это мир, где свистят бичи, гремит железо кандалов, где на троне восседает «неправедная власть». Весь мир, а не только Россия, лишён свободы, вольности, а следовательно, нигде нет радости, счастья, красоты и блага. Стихотворение, конечно, отражает не только личный взгляд Пушкина – это взгляд просвещённых дворян, думавших о будущем России. Но ода «Вольность», как и другие «вольные» стихи, не сухой социальный манифест, пропагандирующий идею конституционной монархии. Идеал общественной свободы стал высокой поэтической истиной, открывшейся самому поэту. В «Вольности» к миру обращается поэт – глашатай вечных истин, «друг человечества».

- Как в этом стихотворении «работают» законы жанра?

- Какие оттенки пушкинского представления о тиранах подчёркнуты в перифразах: «Рабства грозный Гений», «Славы роковая страсть», «самовластительный злодей», «увенчанный злодей»?

- Что, в отличие от произведений 18 века, становится предметом описания в оде Пушкина? О чём это говорит?

- Найдите строчки, отражающие идею стихотворения.

- Что является основой свободы по Пушкину? (Пушкин страстно желает, чтобы мир услышал голос его свободной души и жил по закону, который принят им самим, - по закону свободы. Прославляя Закон как прочную основу Свободы, поэт с негодованием пишет о тиранах. В них он видит источник несвободы, «ужас мира» и «стыд природы», нарушение божественной гармонии.)

- Каковы особенности лексики стихотворения? С чем это связано?

- Каково настроение, чувство лирического героя? (Поэт – противник насилия. Свобода, с его точки зрения, не может быть достигнута в результате революции и заговора. Великую французскую революцию он называет «славной бедой» (казнённый Людовик – «мученик ошибок славных»), подчеркнув её разрушительный характер и одновременно указав на то, что революция – акт возмездия тиранам . Мрачная «диалектика» насилия над тиранами передана в словах об убийстве Павла I:

Падут бесславные удары…

Погиб увенчанный злодей.)

- Какую роль играют в «Вольности» два исторических микросюжета: казнь Людовика XVI и убийство Павла I?

- Чем заканчивается ода? (Тираноборческий пафос сливается в «Вольности» с апелляцией к разуму монархов, к чувству самосохранения. Пушкин завершает оду «поучением» - призывом, обращённым к царям :

Склонитесь первые главой

Под сень надёжную Закона,

И станет вечной стражей трона

Народов вольность и покой.)

Стихотворение «Деревня» (1819).

«Деревня» - пропаганда, направленная к лицам, обладающим властью совершать реформы.

В этом стихотворении представления о свободе и рабстве конкретизируются. Речь идёт уже не о тирании во всемирном масштабе, как в оде «Вольность», а о русском крепостном праве, не о свободе как абстрактной идее всеобщего блага, а о свободе русского крестьянства . Пушкинская деревня – это не какой-то исключительный «пустынный уголок» России, где

Среди цветущих нив и гор

Друг человечества печально замечает

Везде Невежества убийственный

Позор.

«Барство дикое» и «Рабство тощее», увиденное в деревне, - явления, типичные для России. Во второй части поэт расширяет «географические» границы своих размышлений. Если сначала речь идёт о конкретной деревне, где поэт обрёл «приют спокойствия, трудов и вдохновенья», то во второй части создаётся обширный образ русской деревни. Взором истины он видит всю Россию – страну деревень. Аллегорические образы «Барства дикого» и «Рабства тощего» подчёркивают, что речь идёт не о «плохом» барине и его крепостных, а о любом деревенском тиране и любом русском крестьянине-рабе. Поэт мечтает увидеть «народ неугнетённый», а торжество «Свободы просвещённой» связывает с волей царя.

- В чём отличие «Деревни» от «Вольности» в понимании свободы? (В «Деревне» заметны новые оттенки свободы. Это связано с усилением авторского «присутствия». В «Вольности» к миру обращается поэт – глашатай вечных истин, «друг человечества». В «Деревне» образ автора-поэта конкретнее: он подчёркивает, что приезд в деревню – акт его воли).

- Почему автор предпочитает деревню городу? (Он предпочёл спокойную деревенскую жизнь с её «мирным шумом дубрав» и «тишиной полей» суетной городской жизни с порочным двором Цирцей, «роскошными пирами», забавами и заблуждениями. Город – это «суетные оковы», мешающие постигать блаженство истины, слушать голос просвещённой мудрости «оракулов веков». Именно в деревне, где суету сменяет «праздность вольная, подруга размышленья», поэт учится «свободною душой Закон боготворить»).

- На какие три части делится стихотворение?

- Как в первой части – идиллического изображения природы – проявляется традиция сентиментальной литературы?

- Идиллия «Деревни» оказывается лишь иллюзией свободной и счастливой жизни, она отменяется второй часть стихотворения. Проанализируйте пейзаж в «Деревне». Докажите, что он увиден глазами человека со «свободной душой».

- Почему вторая часть, о «барстве диком», имеет выраженное публицистическое звучание?

- Можно ли считать революционным вопрос – призыв, заключённый в последней части?

- Как в стихотворении «работает» приём контраста?

«К Чаадаеву» (1818).

«К Чаадаеву» - в отличие от абстрактного изложения политических учений («Вольность»), здесь речь идёт о каких-то ожиданиях в пределах русской действительности, и хотя нельзя переоценивать революционность этого послания, нельзя не видеть в нём призыва к действию.

Послание «К Чаадаеву» - яркий лирический символ веры молодых друзей вольности. Стихотворение носит личный, даже интимный характер. Это связано с тем, что меняется адресат пушкинских слов о свободе. Если в «Вольности» и «Деревне» он взывает к необозримому миру, поражённому тиранией, и к России, к монарху, то теперь у его порыва к свободе «частный» адрес: Чаадаев, друг, единомышленник, к которому Пушкин обращается как бы перед лицом тех, кто связан и узами дружбы, и общей целью.

- Кого имеет в виду поэт в стихе «недолго нежил нас обман»?

- Как бы вы определили пафос стихотворения? С чем это связано?

- _ На какие три части можно разделить стихотворение? О чём эти части?

- Как понимается свобода в этом стихотворении? (Свобода и здесь предстаёт как цель высоких стремлений поэта и его друзей, как ответ на «Отчизны…призыванье». Но на первый план выходит внутренняя свобода, без которой Пушкин не мыслит достижения свободы общественной. Свобода – это «желанье», страсть, горящая в душе, вера, стремление к счастью. Ожидание свободы – такое же «томленье упованья», каким охвачен «любовник молодой», ждущий «минуты верного свиданья». Свобода связана с жизнью сердца, с представлениями о чести и долге, с «прекрасными порывами» нетерпеливой души . )

- В каких строчках содержится основная мысль этого стихотворения?

- Как изменяется тема сна и пробуждения от сна в начале и в конце стихотворения?

- Какие языковые средства помогают поэту выразить свой призыв к подвигу?

- Что возникает в финале стихотворения? (Образ будущего. В котором небо подаст весть об обновлении России, о наступающей поре свободы («звезда пленительного счастья»), Россия, словно богатырь, «вспрянет ото сна», а свободные люди увековечат память о тех, кто страстно верил в свободу, «на обломках самовластья». Пушкин не имеет в виду падение монархии, «самовластье» - это тирания, деспотизм).

«Птичка» (1823)

В стихотворении «Птичка» мотив свободы связан с гуманистической идеей дарования свободы, как бы предвосхищающей последующие призывы Пушкина освободить декабристов.

- Как в этих стихотворениях выражен мотив личной свободы?

- Какую роль в этом играют образы-символы птиц?

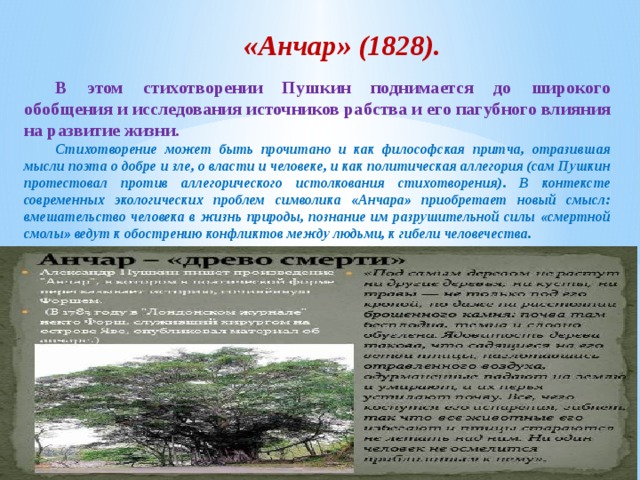

«Анчар» (1828).

В этом стихотворении Пушкин поднимается до широкого обобщения и исследования источников рабства и его пагубного влияния на развитие жизни.

Стихотворение может быть прочитано и как философская притча, отразившая мысли поэта о добре и зле, о власти и человеке, и как политическая аллегория (сам Пушкин протестовал против аллегорического истолкования стихотворения). В контексте современных экологических проблем символика «Анчара» приобретает новый смысл: вмешательство человека в жизнь природы, познание им разрушительной силы «смертной смолы» ведут к обострению конфликтов между людьми, к гибели человечества.

- Рабство как противопоставление свободе личности. Как это стихотворение углубляет размышления поэта о свободе?

- Каково отношение автора к героям стихотворения? Чем оно определяется?

- Какое звучание придаёт стихотворению обращение к легенде и легендарному образу дерева?

Домашнее задание.

Выучить наизусть одно стихотворение по выбору.