Муниципальный (очный) этап конкурса Учебно-исследовательских проектов школьников

«Эврика, Юниор» Малой академии Наук учащихся на учащихся Кубани Естественнонаучное направление

Секция: «социология».

УЧЕБНО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ

«Аквакультура (рыбоводство)

Азово-Черноморского филиала ФГБУ ОРЗ за последние два года

Автор: Белецкая Полина Владимировна

Краснодарский край, Славянский район, Село Ачуево, МБОУ СОШ №52,

8 класс.

Руководитель:

Веникова Татьяна Сергеевна

Учитель биологии

МБОУ СОШ №52,

Село Ачуево

СОДЕРЖАНИЕ Стр.

Введение....................................................................................... ..4

1.Основная часть.......................................................................... .4

Анкетирование жителей села Ачуево.............................. 4

Технология выращивания осетров................................ 9

Процесс получения икры...................................................10

Бассейное выращивание молоди

Заключение........................................................................................12

Список использованных источников..............................................13

Введение

Ачуевский осетровый рыбоводный завод. При заселении черноморскими казаками Кубани в Ачуево был организован войсковой рыболовецкий завод, который уже в 1793 году принёс в войсковую казну серебром 17790 руб. 60 коп. чистой прибыли. Войсковым правительством была определена административная должность – шапарь, главный распорядитель на промысле с правом заключения контракта на ловлю рыбы как с артелями, так и отдельными лицами, получение оплаты и внесение денег в войсковую казну.

Как административная единица городок Ачуево зарегистрирован в 1807 году. При заводе стало организовываться постоянное поселение рыбаков, построено здание рыболовной конторы для управления рыбозаводом. Вылов рыбы постоянно регулировался и контролировался войсковым правительством. Ежегодно в казну войска от деятельности рыбозавода поступало чистой прибыли более 50000 руб. серебром. За период с 1811 по 1821 годы войсковое правительство получило от ачуевских рыболовных промыслов свыше 814 тыс. руб. серебром чистой прибыли. Население городка составляли в основном временные или сезонные рабочие рыбозавода. Число постоянно проживающих жителей в городке росло медленно. Так, согласно отчётным данным, в городке Ачуево в 1874 году было 39 дворов и общественных зданий, где проживало 520 мужчин и 15 женщин. При заводе имелась кузница и торговая лавка. В середине 40-х годах XIX века рыбозавод был передан в аренду частным лицам. Начался бесконтрольный и грабительский вылов рыбы, что привело к резкому падению объёма улова. К 80 – 90 годам XIX века вылов рыбы сократился больше чем в 10 раз по сравнению с первой половиной XIX века. В марте

1918 года в Ачуево была установлена Советская власть. Рыбозавод стал государственным предприятием.

Для того чтобы добиться данной цели, я поставила перед собой следующие задачи:

.1Провести анкетирование школьников села Ачуево и работников АОРЗ с целью определить, интересует ли их эта проблема, и узнать их точку зрения.

2.Изучить программу работы рыбзавода за последние два года.

3.Выяснить планируемые работы с указанием вида работ.

Приступая к исследованию, я выделила методы и приемы исследования:

1.Анализ литературных и интернет источников.

2.Анкетирование жителей и школьников села Ачуево и хутора Слободка.

3.Изучить, как на Ачуевском рыбзаводе проходит выращивание осетров, и что для этого понадобится.

4.Систематизация полученных результатов.

1.1. Анкетирование жителей села Ачуево.

Первым этапом был опрос среди жителей села Ачуево с

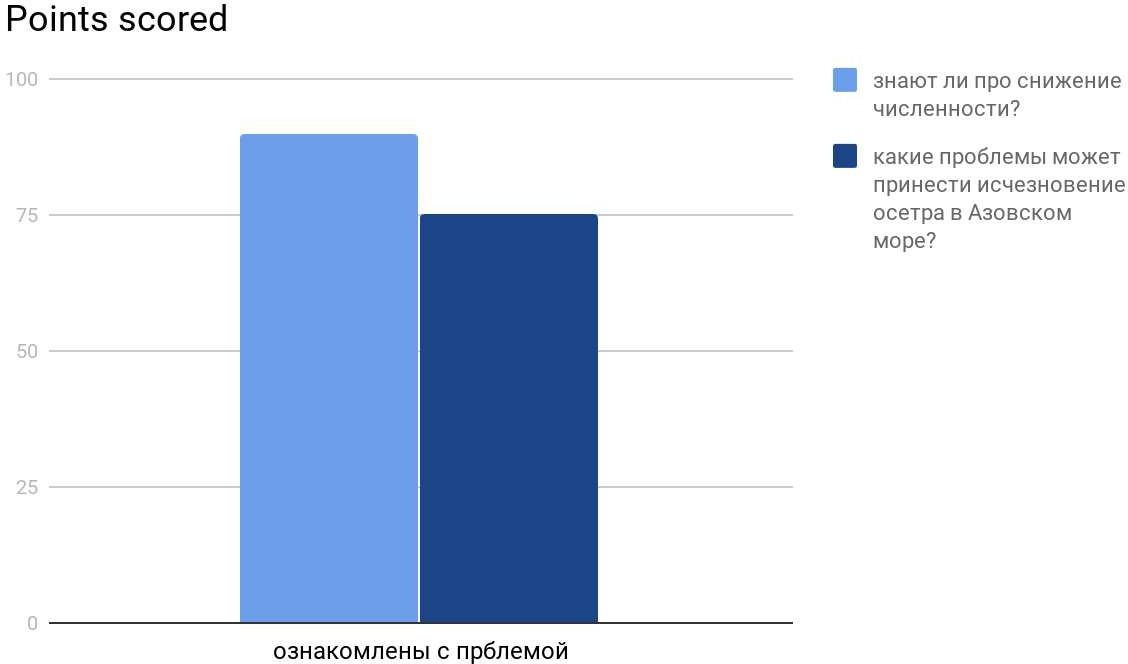

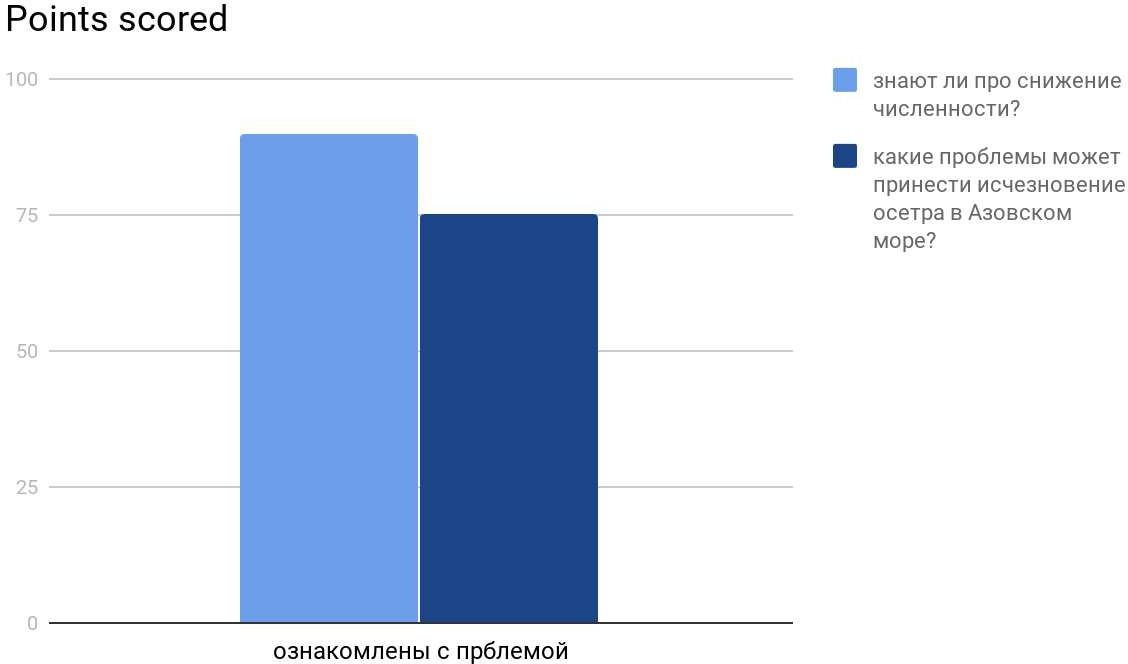

целью определить: знают ли они про проблему снижения численности рыбы, и понимают какие проблемы может принести исчезновение осетра в Азовском море. В анкетировании приняли участие обучающиеся МБОУ ООШ № 52, жители хутора Слободка и работники АОРЗ. Всего участие в опросе приняло 74 человека. Результаты их ответов на вопрос анкеты

№1 отображены в Графике

Рис.1 «График опроса».

Как видно из графика на вопрос анкеты №1, 91% опрошенных ознакомлены с проблемой исчезновения, что говорит о большом интересе к Морскому миру Азовского моря. У 74% опрошенных есть представления о проблеме.

Вопрос № 2 “Знаете ли вы как бороться с исчезновением осетра”. На этот вопрос мне смог дать точный ответ сотрудник рыбзавода Кулик Анна Сергеевна. Анна Сергеевна прокомментировала : - Отрицательное воздействие на воспроизводство этих рыб оказали такие факторы, как зарегулирование рек (Кубань), уменьшение их водности, строительство на Кубани рисовых систем, а также высокая интенсивность браконьерства. Было нарушено размножение осетровых рыб, ухудшились условия ската и обитания молоди в предустьевых участках моря.

1.2 Технология выращивания осетров

Разработка и совершенствование биотехнологии зимнего содержания разновозрастных осетровых, в том числе производителей, с целью снижения отходов.

Основным объектом товарного выращивания в рыбоводных хозяйствах на теплых водах является бестер – гибрид белуги и стерляди, обладающий

хорошим темпом роста, высокой жизнеспособностью и широкой экологической пластичностью. Его можно легко приучить к питанию искусственными кормами. Самцы бестера становятся половозрелыми в возрасте 3–4 лет, самки – 6–8 лет.

Широкое распространение в товарном осетроводстве получил также сибирский (ленский) осетр. В естественных условиях эти рыбы обитают в суровых условиях короткого вегетационного периода, длительной зимовки, низкой кормовой обеспеченности Они могут питаться при низких зимних температурах, в том числе подо льдом. Ленский осетр в природных условиях становится половозрелым при массе 1–2 кг (в возрасте 9–12 лет). Нерест его происходит в июне–июле при температуре воды 14–18oС.

При выращивании в хозяйствах на теплых водах значительно ускорилось половое созревание осетра: самцы становятся половозрелыми в 3–4 года, самки – в 6–7 лет. Нерест сдвигается на апрель–май.

Технологии разведения и выращивания бестера и ленского осетра очень близки. При интенсивном выращивании осетры хорошо растут при температуре 15–25oС. При повышении температуры более 25oС рост осетровых резко замедляется, хотя они хорошо переносят температуру воды до 27–30oС. Гибель их начинается при температуре 34–35oС. Бестер и ленский осетр хорошо растут на искусственных кормосмесях, в том числе и на гранулированных кормах. В хозяйствах на теплых водах осетровые достигают массы 1,5–2,0 кг в возрасте 3–4 го- да. При этом рыбопродукция составляет 60–85 кг/м2.

Схема разведения осетровых при полноцикличном культивирова- нии включает следующие звенья технологического процесса:

– содержание производителей; – регулирование половых циклов и стимуляция созревания рыб; – получение икры и спермы; – оплодотворение и инкубация икры; – выдерживание и подращивание личинок; – выращивание молоди и посадочного материала; – отбор и выращивание племенных особей; – формирование маточного стада; – выращивание товарной рыбы. При неполноцикличном выращивании в хозяйства завозят подрощенную молодь с осетровых заводов массой не менее 3 г. В некоторых случаях завозят икру и личинок при температуре 10–15oС.

Выращивание и содержание ремонтных групп и производителей осуществляют в садках площадью 24 м2 и бассейнах площадью не менее 10 м2. Бассейны могут быть прямоугольными или круглыми. Глубина воды в садках достигает 2 м, в бассейнах – 1 м. Конечная плотность посадки может составлять 20–30 кг/м2 при среднем приросте 2–4-летков 1–1,2 кг, более старших возрастных групп – 1,5–2 кг. Плотность посадки племенных групп должна быть в два раза меньше, чем при товарном выращивании осетровых, т. е. не более 50 кг/м2. При температуре воды 24oС необходимо подавать в бассейны более холодную воду из естественных водоемов. Водообмен в бассейнах должен осуществляться не менее двух раз в час.

В хозяйствах на теплых водах зрелые, готовые к нересту производители встречаются с октября по апрель. Икру от них получают при температуре 11–18oС, но лучше при температуре 13–16oС. Регулируя температуру воды, можно добиться готовности производителей к нересту в удобные сроки.

Перед нерестом производителям делают инъекции гипофиза осетровых рыб или карпа (в этом случае доза должна быть вдвое больше). Норма гипофиза осетровых для самок равна 2–4 мг/кг массы тела, для самцов – 2 мг/кг массы тела. Перед инъецированием самок и самцов размещают в отдельные бассейны размером 2 × 2 м.

Момент готовности самок к овуляции икры определяют визуально. При надавливании на брюшную полость из генитального отверстия вытекают половые продукты. Существует несколько способов получения икры у осетровых рыб.

Первый способ (вскрытие). Перед получением икры самок забивают. Чтобы кровь не попала в таз с икрой, так как это может ухудшить качество икры, самку обескровливают путем перерезания хвостовой или жаберной артерии. Места разреза обмывают водой, забинтовывают, чтобы кровь не попала на икру. Самку поднимают за голову через перекладину или блок и закрепляют в вертикальном положении. Под брюшко подставляют таз, при этом часть икры свободно стекает в таз. Затем разрезают брюшко вверх от генитального отверстия на 20-30 см и вынимают основную порцию икры, после чего увеличивают разрез почти до головы и извлекают оставшуюся икру. Икру от каждой самки отбирают в отдельную посуду.

Второй способ (многократное сцеживание). У самок осетровых обычным путем может быть сцежена только порция икры, поступившая из полости тела в яйцеводы. Она составляет очень незначительную часть плодовитости самки. Следующее заполнение яйцеводов икрой происходит лишь через некоторое время. Методика многократного сцеживания предусматривает получение икры из яйцеводов самок небольшими порциями в течение длительного периода времени. Интервалы между последовательными сцеживаниями составляют обычно от нескольких минут до двух часов. Процедура сцеживания всей икры от одной самки растягивается на 6–12 и более часов. Недостатками много- кратного сцеживания являются длительность, трудоемкость, ухудшение качества икры в последних порциях и неполное сцеживание. Эта технология непригодна для крупномасштабного производства и в настоящее время на рыбоводных хозяйствах России не используется.

Третий способ (нерест инъецированных рыб в бассейнах). В конце 1950-х гг. рыбовод П.С. Ющенко разработал конструкцию специальных бассейнов для нереста осетров. Самцы и самки после гипофизарных инъекций помещались в эти бассейны и самостоятельно нерестились. Икра по мере ее выметывания быстро выносилась из бассейнов до приобретения ею клейкости. Собранную икру обесклеивали и помещали в инкубационные аппараты. Эта технология, однако, не вышла за рамки эксперимента.

Четвертый способ (кесарево сечение – метод частичного вскрытия брюшной полости с последующим наложением хирургических швов). Этот метод был разработан рыбоводом И.А. Бурцевым (1984) для получения икры от выращенных в прудах гибридов осетровых. Впоследствии метод кесарева сечения был использован многими другими исследователями на различных видах осетровых и веслоносе. Различные варианты этого метода сводятся к вариациям в размере и месте нанесения разреза и методике наложения хирургических швов. Хотя осетровые являются достаточно живучими и обычно быстро выздоравливают после кесарева сечения, некоторые рыбы все же погиба- ют, особенно при недостаточной опытности рыбоводов. Дикие произ- водители переносят эту операцию хуже, чем доместицированные. Метод кесарева сечения достаточно трудоемок и не позволяет работать с большими производственными партиями рыб.

1.3. Процесс получения икры

Брюшко самца обмывают и обтирают сухой чистой тряпкой, после чего, изгибая спину и хвостовой стебель рыбы, получают сперму. Ее собирают в чистую, совершенно сухую стеклянную баночку. Так как не вся сперма созревает одновременно, каждый самец может быть использован несколько раз. Определение качества спермы самцов производится по измерению объема эякулята (взвеси отдельных спермиев в спермиальной жидкости, содержащей очень мало органических веществ), продолжительности движения сперматозоидов, соотношению живых и мертвых спермиев, их концентрации, оплодотворяющей способности, выясняемой по проценту оплодотворения, визуальной оценке.

Объем эякулята (отдельных порций спермиев, выводимых наружу) служит одним из важных показателей оценки половой деятельности самцов. Он очень важен при отработке дозировок гипофизарных инъекций. Объем эякулята измеряют с помощью мерной посуды с точностью до 0,1—0,2 см3.

Продолжительность движения сперматозоидов устанавливают с помощью секундомера. Наблюдения проводят следующим образом. Сперму берут из пробирки препаровальной иглой и помещают на часовое стекло, на которое заранее внесена капля воды. Сперматозоиды рассматривают под микроскопом. Останавливают секундомер, когда большая часть спермиев (более 50—69%) переходит от поступательного движения к колебательному. Соотношение в эякуляте живых и мертвых спермиев выясняют двумя методами: во-первых, глазомерной оценкой по пятибалльной шкале и, во-вторых, вычислением процента жизнестойких спермиев по их отношению к окраске.

Первый способ дает результаты более быстро, но он менее точен.

Бассейное выращивание молоди

Бассейновый метод состоит в выращивании молоди осетровых, начиная с выклева и кончая выпуском в естественные водоемы, только в бассейнах. В них молодь питается специально разводимыми живыми организмами. Преимущество бассейнового метода по сравнению с другими состоит в возможности выращивания большого количества жизнестойкой молоди на небольшой площади и при незначительном расходе воды, что позволяет резко сокращать мощность насосных станций. Однако применение этого метода возможно лишь при наличии установок и водоемов для разведения живых кормов. Кроме того, в бассейнах по сравнению с другими водоемами, мальки осетровых, находясь в искусственных, резко отличающихся от природных, условиях, подвержены, одомашниванию, в результате чего может увеличиваться их гибель в естественных водоемах.

В целях устранения этих недостатков группа сотрудников Всесоюзного научно-исследовательского института морского рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) во главе с проф. Н. И. Кожиным разработала и внедрила в производство комбинированный бассейново-прудовый метод выращивания. По этому методу личинок осетровых на наиболее трудных для них стадиях, приходящихся на первые дни жизни, содержат в бетонных бассейнах конструкции ВНИРО. В них создаются наиболее благоприятные условия внешней среды, нет хищников. Мальков, уже перешедших на активное питание, окрепших и ставших более жизнестойкими, переносят в пруды, где и продолжается их выращивание до выпуска в естественные водоемы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В процессе знакомства с литературными источниками, описывающими принцип работы рыбзавода. Сотрудники АОРЗ мне подробно рассказали, как проходит процесс выращивания молоди осетра, как проходит получение икры.

По результатам анкетирования, проведённых среди жителей села Ачуево, стало ясно, что многие не понимают серьёзность проблемы.

Ответы показали информативность опрошенных школьников.

В ходе исследовательской работы были подробно изучены проблема снижения численности осетровых. Главным препятствием для сохранения генофонда, количественного восстановления и качественной реабилитации деформированных популяций азовских осетровых является резкий рост несанкционированного их изъятия, превышающего в последние годы официальное в 10 и более раз. При современных темпах браконьерского лова генетически полноценные популяции осетровых будут безвозвратно потеряны в ближайшие 3-5 лет. Для предотвращения этой катастрофы предложен ряд мер по достаточно эффективному пресечению браконьерства.

Для реального сохранения генофонда и биоразнообразия азовских осетровых, поэтапного восстановления их запасов необходимо сочетание естественного и промышленного воспроизводства в соотношении 20-30% и 70-80%. В условиях сокращения количества производителей нужно обеспечить разработку и использование новых биотехнологий, способствующих повышению выживаемости и жизнестойкости молоди путем увеличения ее массы и упитанности. Действующие мощности рыбоводных предприятий Азовского бассейна позволяют в течение 5-10 лет повысить численность осетра.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1.Электронный ресурс. ТД «Русский осётр». [Электрон.дан.]: http://www.rustraditions.com/articles/article_22/

2.Электронный ресурс. Кармановский рыбхоз. [Электрон.дан.]: http://www.bashfish.ru/sturgeon.html

3.Электронный ресурс. Энциклопедия рыб. [Электрон.дан.]: http://fish-book.ru/osyotr/

4.Электронный ресурс. Русская рыбалка. [Электрон.дан.]:http://rus-fishsoft.ru/forum/index.php?showtopic=195

5.Электронный ресурс. Био. Технология выращивания осетровых рыб. 6.[Электрон.дан.]:http://bio.cos.md/index.php/rybovodstvo/rybovodstvo/185-osetr/razvedenie/244-tekhnologiivyrashchivaniya-osetrovykh-ryb

Электронный ресурс. Группа компаний «Марвей». 7.[Электрон.дан.]:http://fish.marway.com.ua/about/

8.Электронный ресурс. Информационный портал. Рыбоводство.[Электрон.дан.]:http://pisciculture.ru/action/fish?id=30

Электронный ресурс. Осетр. 9.[Электрон.дан.]:http://www.catfish.lv/test/osetr_uzv.htm

10.Электронный ресурс. Интернет-энциклопедия. [Электрон.дан.]:http://hipermir.ru/topic/ryby/osjotr/

Электронный ресурс.Википедия. 11.[Электрон.дан.]:http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8B

лайд 15. Спасибо за внимание.

2