2

+

2

+

М. Ю. ЛЕРМОНТОВ «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ». ГЛАВА «ФАТАЛИСТ».

Урок в 10 классе

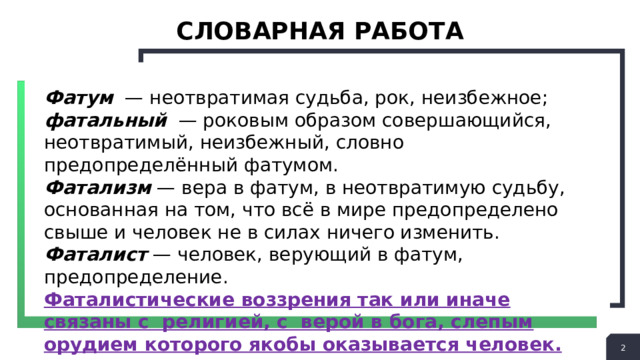

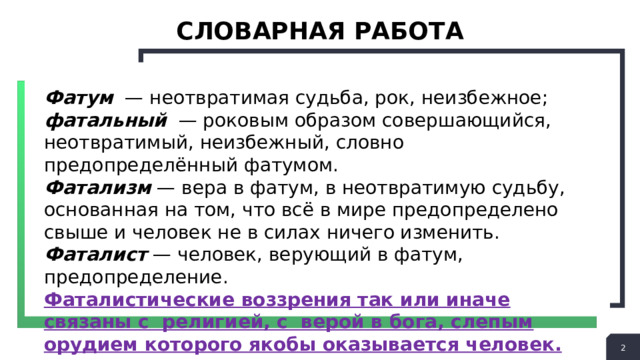

СЛОВАРНАЯ РАБОТА

Фатум — неотвратимая судьба, рок, неизбежное;

фатальный — роковым образом совершающийся, неотвратимый, неизбежный, словно предопределённый фатумом.

Фатализм — вера в фатум, в неотвратимую судьбу, основанная на том, что всё в мире предопределено свыше и человек не в силах ничего изменить.

Фаталист — человек, верующий в фатум, предопределение.

Фаталистические воззрения так или иначе связаны с религией, с верой в бога, слепым орудием которого якобы оказывается человек.

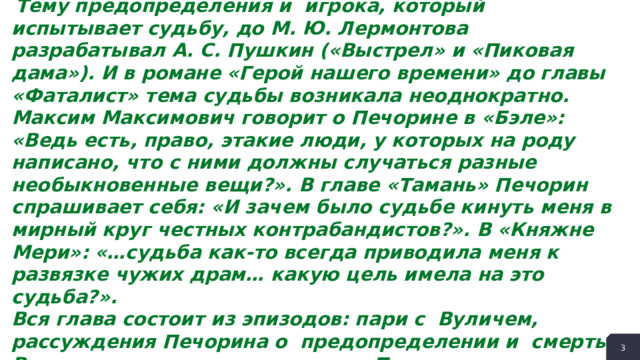

Тему предопределения и игрока, который испытывает судьбу, до М. Ю. Лермонтова разрабатывал А. С. Пушкин («Выстрел» и «Пиковая дама»). И в романе «Герой нашего времени» до главы «Фаталист» тема судьбы возникала неоднократно. Максим Максимович говорит о Печорине в «Бэле»: «Ведь есть, право, этакие люди, у которых на роду написано, что с ними должны случаться разные необыкновенные вещи?». В главе «Тамань» Печорин спрашивает себя: «И зачем было судьбе кинуть меня в мирный круг честных контрабандистов?». В «Княжне Мери»: «…судьба как-то всегда приводила меня к развязке чужих драм… какую цель имела на это судьба?».

Вся глава состоит из эпизодов: пари с Вуличем, рассуждения Печорина о предопределении и смерть Вулича, а также сцены захвата. Посмотрим, как изменяется Печорин по мере следования эпизодов. В начале мы узнаём, что он совсем не верит в судьбу, потому и соглашается на пари. Но почему же он позволяет себе так безнаказанно играть не своей, а чужой жизнью?

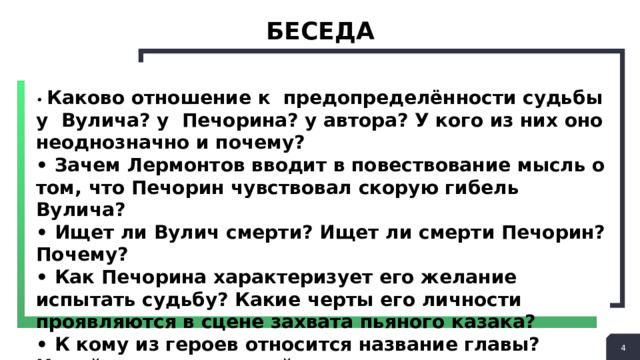

БЕСЕДА

• Каково отношение к предопределённости судьбы у Вулича? у Печорина? у автора? У кого из них оно неоднозначно и почему?

• Зачем Лермонтов вводит в повествование мысль о том, что Печорин чувствовал скорую гибель Вулича?

• Ищет ли Вулич смерти? Ищет ли смерти Печорин? Почему?

• Как Печорина характеризует его желание испытать судьбу? Какие черты его личности проявляются в сцене захвата пьяного казака?

• К кому из героев относится название главы? Какой художественный смысл при этом выявляется?

Докажите, что глава «Фаталист» — это философское произведение. Можно ли считать конец романа мрачным, безнадёжным? Аргументируйте своё мнение.

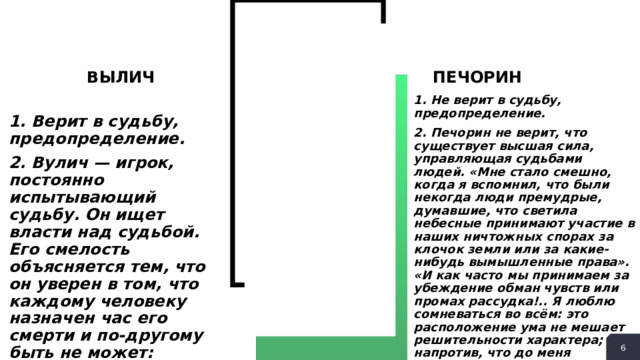

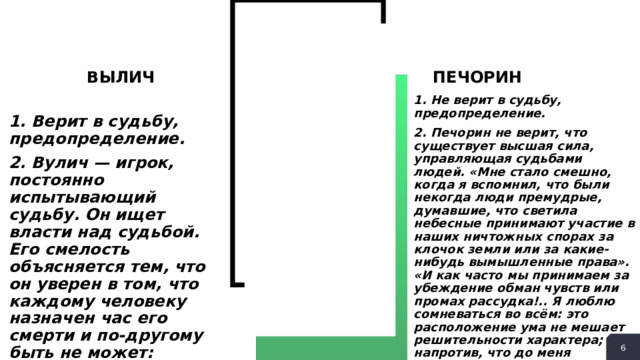

ВЫЛИЧ

ПЕЧОРИН

1. Не верит в судьбу, предопределение.

2. Печорин не верит, что существует высшая сила, управляющая судьбами людей. «Мне стало смешно, когда я вспомнил, что были некогда люди премудрые, думавшие, что светила небесные принимают участие в наших ничтожных спорах за клочок земли или за какие-нибудь вымышленные права». «И как часто мы принимаем за убеждение обман чувств или промах рассудка!.. Я люблю сомневаться во всём: это расположение ума не мешает решительности характера; напротив, что до меня касается, то я всегда смелее иду вперёд, когда не знаю, что меня ожидает. Ведь хуже смерти ничего не случится — а смерти не минуешь!»

1. Верит в судьбу, предопределение.

2. Вулич — игрок, постоянно испытывающий судьбу. Он ищет власти над судьбой. Его смелость объясняется тем, что он уверен в том, что каждому человеку назначен час его смерти и по-другому быть не может: «Каждому из нас назначена

роковая минута».

Написать сочинение-рассуждение «Какие размышления в журнале Печорина мне наиболее близки?».

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

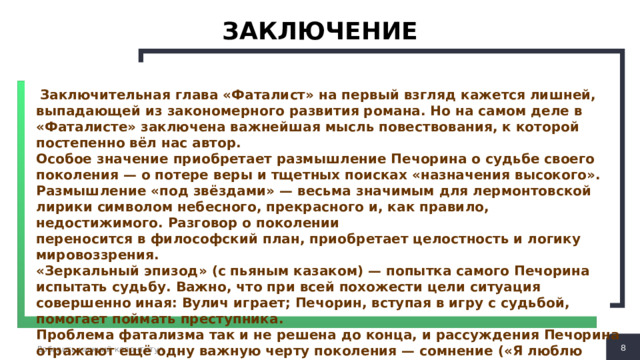

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Заключительная глава «Фаталист» на первый взгляд кажется лишней,

выпадающей из закономерного развития романа. Но на самом деле в «Фаталисте» заключена важнейшая мысль повествования, к которой постепенно вёл нас автор.

Особое значение приобретает размышление Печорина о судьбе своего поколения — о потере веры и тщетных поисках «назначения высокого». Размышление «под звёздами» — весьма значимым для лермонтовской лирики символом небесного, прекрасного и, как правило, недостижимого. Разговор о поколении

переносится в философский план, приобретает целостность и логику мировоззрения.

«Зеркальный эпизод» (с пьяным казаком) — попытка самого Печорина испытать судьбу. Важно, что при всей похожести цели ситуация совершенно иная: Вулич играет; Печорин, вступая в игру с судьбой, помогает поймать преступника.

Проблема фатализма так и не решена до конца, и рассуждения Печорина отражают ещё одну важную черту поколения — сомнение («Я люблю сомневаться во всём…») как отголосок «бремени познанья и сомненья» в «Думе».

Добавить нижний колонтитул