Анализ последнего стихотворения Г.Р.Державина «Река времён в своём стремленьи…»

В 30-ом номере журнала "Сын отечества" за 1816 год было опубликовано последнее стихотворение Гавриила Романовича Державина, написанное поэтом за несколько дней до смерти.

Река времен в своем стремленьи

Уносит все дела людей

И топит в пропасти забвенья

Народы, царства и царей.

А если что и остается

Чрез звуки лиры и трубы,

То вечности жерлом пожрется

И общей не уйдет судьбы!

6 июля 1816 г.

За этим текстом закрепилось название "Последние стихи" ( можно встретить вариант "На тленность") и предположение о незавершённости одического замысла. Племянница жены Державина Елизавета Львовна вспоминала, что последнее стихотворение должно было стать началом «оды о быстроте времени», но именно в такой форме стало последним державинским словом державного слога.

Тема, основная мысль и композиция

Тема стихотворения – тленность всего: материального, нематериального.

Основная мысль – поток времени поглотит всё земное: «народы, царства и царей». Но то, что обращено к Небесному, станет достоянием вечности, освещая сумерки земной тленности. Просто тут уже другой вопрос – вопрос зоркости – сумеем ли услышать, разглядеть проблески вечного во временном?!..

Это стихотворение о тленности, смертности всего сущего. В основе стихотворения библейская истина о том, что слава человеческая подобна цвету на траве, который опадает, когда засыхает трава. По сравнению с Библией, основная мысль стихотворения усечена. В Библии человеческая слава противопоставлена слову Божьему, пребывающему вовек. Это одно из доказательств незаконченности последнего произведения Державина.

С другой стороны, отсутствие логического завершения могло быть замыслом автора, символизирующим внезапный и незапланированный конец любой земной жизни.

Композиция стихотворения. Всего восемь строк текста. Два катрена. Первый – о тленности славы земной. Второй – о ценности славы нематериальной, добытой творческими усилиями («звуки лиры»), либо в результате воинской доблести. Ценность эта тоже пройдёт вместе со временем, поэтому важно понять направление к высотам духа, которое даётся человечеству в славе нематериальной.

Тропы и образы

Метафора «река времён» отсылает и к древнегреческим Стиксу и Лете, и к осмыслению конечности человеческой истории. Пространство второй строфы образует наводящая ужас метафора – жерло (глотка) вечности. Старославянизмы во фразе «Вечности жерлом пожрётся» задают рассуждению высокий стиль, наталкивающий слишком поглощённого земными делами человека на неутешительные мысли. Если же при жизни человек тянулся к Небу, то даже в этих строчках можно найти утешение. Впереди, когда вся жизнь прожита, разверзается бездна вечности. А что если человек для этой вечности жил, работал?!

Аллитерация (чн, жр, жрл) помогает услышать грозную бездну, задуматься.

Перифраз «звуки лиры и трубы» – интересные образы благородного человеческого порища – творческого и героического.

Весь текст мощная аллюзия на мысль Екклесиаста о суетности человеческой жизни без Божественного измерения.

Размер – четырёхстопный ямб.

Рифмовка рифмовка перекрёстная, женская рифма чередуется с мужской.

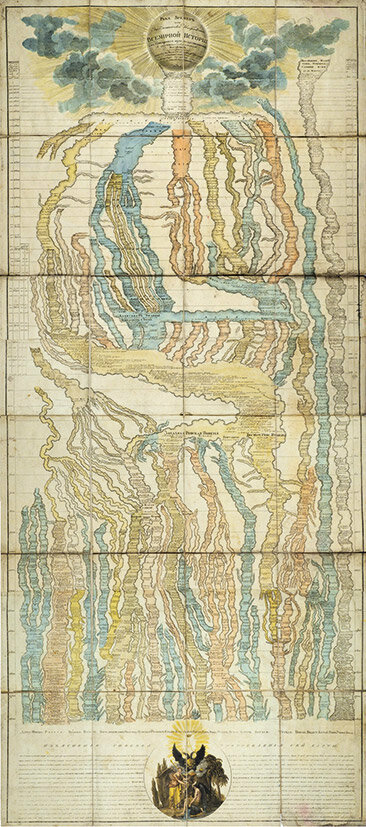

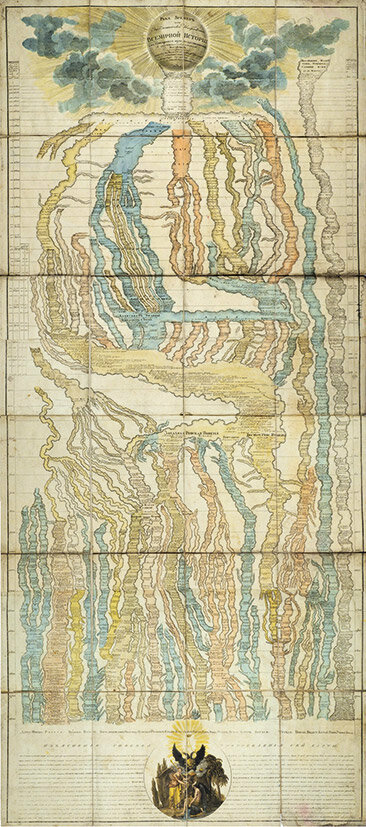

Текст сопровождался редакторским комментарием: "За три дня до кончины своей, глядя на висевшую в кабинете его известную историческую карту: Река времён, начал он стихотворение "На тленность" и успел написать последний куплет".

"Река времен, или Эмблематическое изображение всемирной истории", Фридрих Штрасс

Знаково, что подобное содержание нашло гармоничную форму появления на свет: восьмистишие было записано мелом на аспидной доске (Державин часто записывал свои стихи на грифельной доске).

Этот текст – откровение человека, чувствующего свой близкий уход: всё тленно , "всё суета сует". Сразу же сознание поворачивается к Екклесиасту: " возвратится прах в землю, чем он и был; а дух возвратился к Богу, Который дал его. Суета сует, сказал Екклесиаст, всё — суета!" Смерть уравнивает дела людей: глупых и мудрых, бедных и богатых – всех. Никому не уйти от пропасти забвенья: ни народам, ни целым государствам, ни представителям власти на всех её уровнях. Река времён стремительна своим течением, уносящим дела целых цивилизаций, целых культур.

Даже то, что дольше всего живёт в веках – плоды души, сердца, духа, – оставаясь "Чрез звуки лиры и трубы" обречено ( обручено ) вечности, чьё жерло пожирающее страшит дела суеты. Мы не знаем: часть ли большого замысла поэта этот нехарактерно короткий текст, либо завершённое стихотворение. Но и эти рассуждения суетны. Смерть расставляет точки над "i". Державин был верующим человеком, а для веры, основанной на доверии, очевидно, что нет ничего случайного для Создателя всего. Державин, который трудом своих дел, добился в жизни всего сам, с болью души, стоящей на пороге смерти, словно напоминает всем: мы соединены общей судьбой. И как дорог этот голос человека 18 столетия, успевшего увидеть и век 19, теперь, в 21 веке!

Течение времени неумолимо. Пропасть забвенья равнодушна. Принимающее жерло вечности благословенно, ибо сущность всего неизменна. О ней в Екклесиасте: "бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом всё для человека; 14 ибо всякое дело Бог приведёт на суд, и всё тайное, хорошо ли оно, или худо".

Общей судьбы не уйти. Суд Божий ждёт. Страшный он, конечно: беЗпечно живём, суетясь, словно отрицая силу течения времени, стремящего к вечности. Как дорого расслышать сквозь шум водоворотов времени голос человека давно жившего на земле! Он вырывается из пропасти забвения, чтобы предупредить, напомнить всему временному о временности, скоротечности, очевидности забвения самых великих и прекрасных дел. Кто сейчас читает Державина? Тем дороже сила голоса вырывающегося и врывающегося в сознание, в его потоки.

Приведу полностью любопытное воспоминание М. Л. Гаспарова в «Записях и выписках» :

Свидетелем настоящего чуда я был один раз в жизни. У Державина есть знаменитое восьмистишие: «Река времен в своем стремленьи…» Глядя на эти стихи, я однажды заметил в них акростих «РУИНА», дальше шло бессмысленное «ЧТИ». Я подумал: вероятно, Державин начал писать акростих, но он не заладился, и Державин махнул рукой. Через несколько лет об этом акростихе появилась статья М. Холле: он тоже заметил «руину» и вдобавок доказывал (не очень убедительно), что «чти» значит «чести». Я подумал: вот какие бывают хозяйственные филологи: заметил то же, что и я, а сделал целую статью. Но это еще не чудо. У хороших латинистов есть развлечение: переводить стихи Пушкина (и др.) латинскими стихами. Я этого не умею, а одна моя коллега умела. Мы летели с ней на античную конференцию в Тбилиси, я был еще кандидатом, она — аспиранткой, ей хотелось показать себя с лучшей стороны; сидя в самолете, она вынула и показала мне листки с такими латинскими стихами. Среди них был перевод «Реки времен», две Алкеевы строфы. Я посмотрел на них и не поверил себе. Потом осторожно спросил: «А не можете ли вы переделать последние две строчки так, чтобы вот эта начиналась не с F, а с Т?» Она быстро заменила flumine на turbine. «Знаете ли вы, что у Державина здесь акростих?» Нет, конечно, не знала, «Тогда посмотрите ваш перевод». Начальные буквы в нем твердо складывались в слова AMOR STAT, любовь переживает руину. Случайным совпадением это быть не могло ни по какой теории вероятностей. Скрытым умыслом тоже быть не могло: тогда не пришлось бы исправлять stef на stat. «Чудо» — слово не из моего словаря, но иначе назвать это я не могу. Перевод этот был потом напечатан в одном сборнике статей по теории культуры в 1978 г.

Чудо приходит ко всем. Рано или поздно. В каждом из нас – чудо. Мы живём в пространстве чуда. Чудовищно не замечать этого.

Г.Р. Державин из своего внутреннего опыта знал: да, суетны дела, всё проходит, всё забывается, но любовь переживёт тлен. И перед смертью он оставил ёмкое поэтическое напоминание временному перед вечным, поэтический ребус. Грозное жерло вечности пожирает, отсеивая и испытуя. Наш Бог есть любовь. Всё, в чём не было любви, ждёт небытие. Не в этом ли высшая справедливость Милующего сердца?

Человек -- связной всего тварного мира, задуманный соавтором Творца, любящим и любимым. Добровольно.

Твоей то правде нужно было,

Чтоб смертну бездну преходило

Мое бессмертно бытие;

Чтоб дух мой в смертность облачился

И чтоб чрез смерть я возвратился,

Отец! — в бессмертие твое.

(Г.Р. Державин. "Бог")

«Последние стихи» Г.Р.Державина – это откровение перед лицом вечности, напоминание о суетности временного.

2