Б.Л. Пастернак (1890-1960)

Отец – известный художник.

Мать – пианистка.

Немецкий поэт Райнер-Мария Рильке.

Л.Н. Толстой. А.Блок. В. Маяковский.

Композитор Скрябин.

Московский университет историко-филологический факультет.

Марбургский университет в Германии.

Швейцария. Италия .

Искусство – непрестанная самоотдача.

Цель творчества – самоотдача,

А не шумиха, не успех.

Позорно, ничего

не знача,

Быть притчей на устах у всех….

Лирика Б. Пастернака.

Весна, зима.

дождь,

рассвет ит.д

А что значит «природа?»

Природа

Т.е.природа

это…

Единение

Человека

и Природы

Какой сделаем вывод?

Человек –

чудо Природы

Природа – это

чудо

Что в природе одно из главных чудес?

Стихотворение «Июль».

Дача Бориса Пастернака в Переделкино.

Ключевые слова.

Кто? Что?

Какой?

Что делает?

Приведенье. Тени.

Домовой.

Бродит. Мелькают .

- Таскающий в одёже,

- сквозь окна вхожий,

- громко говорящий.

- нечёсаный растрёпа,

- пропахший липой, травой…

Болтается. Крадётся. Срывает. Вбегает. Взвивается.

Озорной июльский ветер.

Баловник–невежа. Призрак и двойник. Жилец. Дачник.

Снимает внаём

Июль с грозой.

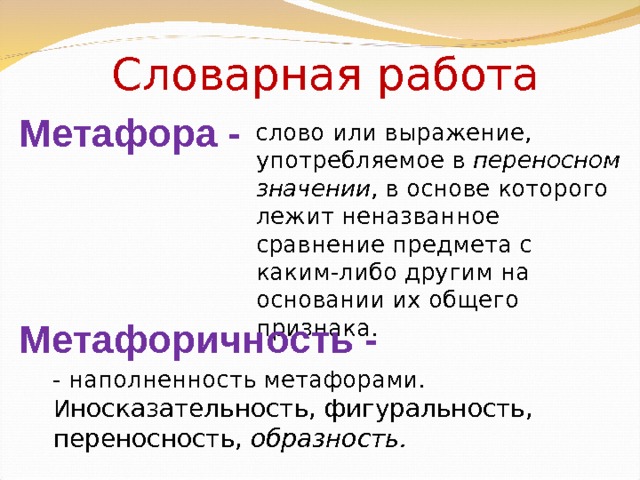

Словарная работа

Эпитет

- определение при слове, влияющее на его выразительность, красоту произношения.

Выражается преимущественно именем прилагательным, наречием («горячо любить»), именем существительным.

Т.е. яркое слово, добавляющее выразительности .

Олицетворение -

- фигура речи, приписывающая свойства и признаки одушевлённых предметов к неодушевлённым (из неживого сделали живое ).

Вывод

Что продемонстрировал поэт, «превратив» июль в живое существо?

- Стихотворение «Июль» – яркий пример того, как поэт может «оживить»,«материализовать», наделить человеческим обликом любое природное явление.

- Все в мире живо и имеет свою душу.

Что мы слышим, видим, чувствуем?

Слышим: Июль, домой сквозь окна вхожий, все громко говорящий вслух .

Видим : Растрепанный юный июль, танцующий с занавеской, как с партнершей .

Чувствуем : проносятся запахи травы, липы, укропа, степные и луговые ароматы…

Поэзия Пастернака метафорична .

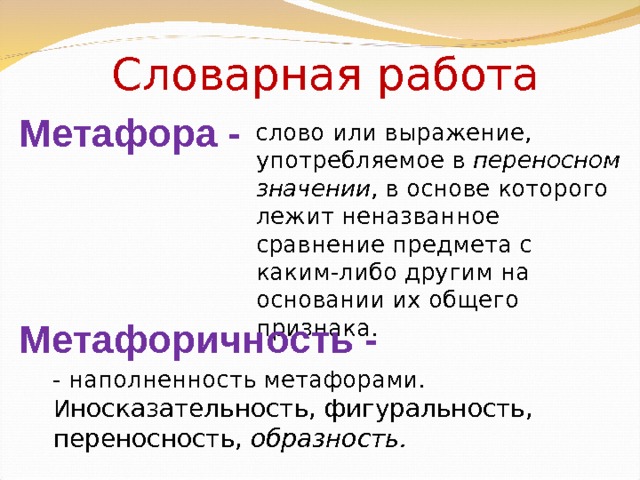

Словарная работа

Метафора -

слово или выражение, употребляемое в переносном значении , в основе которого лежит неназванное сравнение предмета с каким-либо другим на основании их общего признака.

Метафоричность -

- наполненность метафорами. И носказательность, фигуральность, переносность, образность.

«Никого не будет в доме…»

В этом стихотворении причудливое взаимодействие высокого и привычного , обычной человеческой жизни и тайн природы.

Взаимодействие

Высокое

Привычное

Тайны

природы

Обычная

человеческая

жизнь.

Природа и состояние души поэта слиты воедино.

Докажите цитатами из стихотворения?

Высокое

Привычное

- символ острого чувства одиночества.

- « Прошлогоднее унынье ».

- Трагически звучат слова: « И окно на крестовине сдавит голод дровяной ».

- Сумерки. Зимний холодный день.

- « Ты появишься из двери в чем-то белом, без причуд »

- «Тишину шагами меря, ты… войдешь». Звуки шагов.

- символ ожидание чуда .

- Мы не видим, кто идет, но понимаем, что этот человек, очень дорогой лирическому герою. Мы можем увидеть лишь его одежду , которую поэт сравнивает с белыми хлопьями снега.

- Встреча лирического героя с любимой дана в будущем времени , мы не можем сказать, состоялась ли она.

- Такое взаимодействие рождает причудливые тени, неуверенность и надежду .

Домашнее задание

- Наизусть одно из стихотворений

- На дополнительную оценку : музыкальное исполнение стихотворения « Никого не будет в доме… »