Фестиваль творческих открытий и инициатив «ЛЕОНАРДО»

Автор: Черкашина Дарья Сергеевна.

Тема исследовательской работы:

Баба Яга. Кто она?

Научный руководитель: Рудая Наталья Владимировна, учитель истории МКОУ СОШ № 10, расположенной по адресу: г. Бирюсинск, ул. Дружбы, д. 49.

Россия, Иркутская область, Тайшетский район, город Бирюсинск. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 10, 11 класс.

Секция: Историческая.

Содержание.

Введение. Стр. 2.

Исторический образ сказочной героини. Стр. 4.

2.1. Версия 1. Баба Яга – персонаж международного фольклора. Стр. 4.

2.2. Версия 2. Королева Ягга из Африки. Стр. 6.

2.3. Версия 3. Баба Яга – НЛО. Стр. 7.

2.4. Версия 4. Баба Яга – Языческая прародительница, богиня или жрица. Стр. 9.

2.5. Версия 5. Баба Яга – Знахарка. Стр. 13.

2.6. Версия 6. Баба Яга – языческий библиотекарь. Стр. 14.

Заключение. Стр. 17.

Список использованной литературы. Стр. 19.

Приложение. Стр. 20

Введение.

Сказки – удивительное явление русской фольклорной литературы. Наши ученые уже давно убедились в том, что они – не выдумка и не фантазия.

Сказки - это хранилище позабытой народом информации о событиях, происходивших так давно, что помнится о них с трудом. Любая сказка несет в себе как минимум два уровня информации: общий и скрытый. Общий уровень говорит о том, что такое хорошо и что такое плохо в данном обществе. А вот скрытый уровень указывает на нюансы жизни в далекие времена методом завуалирования истинных героев для получения персонажей, более удобоваримых для читателей и рассказчиков любого поколения. Главным условием здесь является сохранность непременных функций и атрибутов подобного героя.

Одной из наиболее ярких и необычных героинь русских сказок является Баба Яга. К образу Бабы Яги в своём творчестве неоднократно обращались русские писатели и поэты А. С. Пушкин, В. А. Жуковский («Сказка об Иване-царевиче и Сером Волке»), Алексей Толстой, Владимир Нарбут и др. Живописные интерпретации её образа получили широкое распространение среди художников серебряного века: Ивана Билибина, Виктора Васнецова, Александра Бенуа, Елены Поленовой, Ивана Малютина и других.

Мне же гораздо интереснее показалось выяснить, кем была Баба Яга в реальной жизни. Многие ученые уже пытались ответить на этот вопрос, однако, справиться с задачей не смогли.

Гипотеза исследования – Баба Яга – это не сказочный персонаж, а реальная историческая героиня, жившая в дохристианской Руси.

Цель исследования – доказать, что Баба Яга

Задачи:

Познакомиться с трудами исследователей истории и русской литературы, посвященных данной тематикой.

Составить сводную таблицу версий происхождения и сущности Бабы Яги.

Оценить реальные доказательства историчности и жизнеспособности каждой из версий.

Определить наиболее реалистичные и доказательные из них.

При написании исследования мною использовались, прежде всего, Русские народные сказки, где встречается персонаж Бабы Яги. Это было необходимо для того, чтобы на основе сохранившейся в сказках возможной исторической информации оценивать возникшие версии о сущности Бабы Яги. Следует отметить, что, несмотря на общность образа Бабы Яги, в различных сказках я встретила и неповторяющиеся характеристики.

Кроме того, мною были изучены труды, как общепризнанных исследователей русских народных сказок (Д.С. Лихачёв и Б.А. Рыбаков, К. Голейзовский, В.Я. Пропп, В. В. Иванов, В. Н. Топоров), так и тех, чьи исследования сегодня пока еще не признаны научным миром (А.Барашков, А. Асов. Г. Климов).

Изучение их работ помогло мне составить классификацию версий происхождения исторического образа Бабы Яги.

II. Исторический образ сказочной героини.

Изучив труды ученых и исследователей народных сказок, я первоначально составила классификацию версий исторических прообразов Бабы Яги. Перед Вами итог этой работы:

Персонаж международного фольклора.

Королева каннибалов из Африки.

НЛО или представитель внеземной цивилизации.

Языческая прародительница всего живого или богиня.

Языческая жрица.

Знахарка.

Хранительница священных языческих книг.

Теперь попробуем познакомиться с каждой из этих версий более подробно.

2.1. Версия 1. Баба Яга – персонаж международного фольклора.

Образ, схожий с нашей Бабой Ягой встречается в фольклоре многих стран.

Так, в японском фольклоре мы встречаем персонаж по имени Ямауба, Ямамба или Яманба.

Яма - на японском - гора. Уба - старуха, карга. Выходит, что Ямауба отличается от нашей бабы Яги средой обитания. Ямауба любит жить на горе, но также в недоступных местах. Она так же, как наша в некоторых сказках жила в лесной избушке, а в некоторых сказкахв пещере и заманивала к себе путников, крала детей, иногда откармливала, а, если была голодна могла сразу скушать. Японка, в отличие от нашей бабы Яги, могла принимать разные образы, то несчастной старухи, то девушки-красавицы.

Ямауба была ночной сущностью, а днем, она как тролли, превращалась в камень или любой недвижимый предмет. Она, так же как наша баба Яга, хорошо разбиралась в травах, колдовстве, составлении целительных напитков или ядов. Ее смерть была заключена в цветке. Тот, кто смог бы найти этот цветок, мог ее лишить жизни. Но поиски цветка смерти были безрезультатными, так же как у нас было невозможно найти цветок папоротника.

Люди, боясь попасть на зуб Ямаубе, не заходили на определенные участки гор, сохраняя из-за страха эту запрещенную для них часть природы в ее первозданном виде.

Есть еще одно сходство Ямаубы с нашей бабой Ягой в том, что образ обеих переплетался со змеями. Нашей бабе Яге приписывали змеиный хвост, а Ямауба имела волосы из змей, которые ей хватали добычу и запихивали сразу в рот, который был как у лягушки от уха до уха.

По некоторым сказкам, Ямауба вовсе не такая злобная и кровожадная. Она была хорошей матерью и воспитала сына Кинтаро в горной пещере. Когда он вырос, стал знаменитым мудрецом и воином.

В Польше есть свой персонаж - Ендза, а в Чехии – Ежибаба. Оба персонажа – сказочные героини, которых принято считать страшилищами, страшными богинями смерти, губящими тела и души людей. Верить в них пристало лишь малым детям. По описанию они очень напоминают нашу бабу Ягу.

В греческой мифологии по некоторым свойствам ей соответствует Геката — страшная трехликая богиня ночи, колдовства, смерти и охоты. У германцев — Перхта, Хольда (Хель, Фрау Халлу). У индийцев — не менее жуткая Кали. Перхта-Хольда обитает под землей (в колодцах), повелевает дождем, снегом и вообще погодой и носится, подобно Яге или Гекате, во главе толпы призраков и ведьм.

Таким образом, можно сделать предположение об общем индоевропейском происхождении Бабы Яги как сказочного персонажа. И тогда можно говорить о предположительном возрасте Бабы Яги примерно в 20 - 40 тысяч лет. Следовательно, это один из старейших из дошедших до нашего времени персонажей международного фольклора. И уже в этом статусе нуждается в тщательном изучении.

2.2. Версия 2. Королева Ягга из Африки.

В книге писателя Г. Климова «Имя моё — легион»1, изданной практически во всех европейских странах и сразу же ставшей бестселлером, описывается другая версия происхождения Бабы Яги.

Оказывается, Баба-яга из русских сказок жила совсем не в России, а... в Центральной Африке. Она была королевой племени людоедов ягга. Поэтому её стали называть королева Ягга. Позже уже у нас на родине она превратилась в людоедку Баба-ягу. Произошло это превращение так. В XVII веке в Центральную Африку вместе с португальскими войсками пришли миссионеры-капуцины. В районе бассейна реки Конго появилась португальская колония Ангола. В ней-то и находилось маленькое туземное королевство, которым управлял смелый воин Нгола Мбанка. Вместе с ним жила его любимая младшая сестра Нцинга. Она отравила своего брата и объявила себя королевой. В качестве счастливого амулета, дающего власть, любящая сестра повсюду таскала с собой в сумке кости своего брата. Отсюда, по-видимому, в русской сказке и появляется непонятное выражение «Баба-яга — костяная нога».

Два капуцина, брат Антонио де Гаета и брат Дживанни де Монтекугго написали о королеве Ягге целую книгу, в которой описывали не только способ её прихода к власти, но и принятие ею на старости лет христианства. Эта книга попала в Россию, и здесь из рассказа о негритянке-людоедке получилась сказка о русской Бабе-яге.

На мой взгляд, данная версия не заслуживает особого внимания, так как исходя из книги Г. Климова проживала королева Ягге в 17 веке. То есть, этой истории всего 300 лет. Между тем, русскому персонажу Бабе Яге как минимум тысяча лет.

2.3. Версия 3. Баба Яга – НЛО

По мнению учёного Ю. Росциуса2, доказательством прилёта на Землю в далёком прошлом космических кораблей являются сказки о Бабе-яге.

Начнём со ступы, на которой летает эта старушка. Обычная ступа — деревянная. Она представляет собой тело цилиндрической формы, удивительно напоминающее контуры современной ракеты. Такое сходство усиливается составом материала, из которого сделана ступа у Бабы-яги — она металлическая. Полёт Бабы-яги сопровождается характерными явлениями, похожими на те, что возникают во время полёта ракет и мощных реактивных самолётов: «Вдруг слышит Иванушка непомерную бурю и сильный ветер, деревья стали пригибаться до самой земли, — которые выворачивало, которые ломало»3.

Находит своё место в объяснении учёного и пест, которым погоняют ступу, и помело, заметающее след. Они вызывают ассоциации, связанные с работой реактивных двигателей. Удары пестом о металлический корпус ступы порождали грохот, аналогичный тому, от которого сегодня страдают люди, живущие вблизи крупных аэродромов. Подтверждением передвижения ступы с помощью реактивных двигателей является и метла в руках Бабы-яги. За ступой, как за реактивным самолётом, оставался постепенно рассеивающийся белый след — «как будто его на небе метлой заметали»4.

Во всех сказках жилище Бабы-яги описывается одинаково: «Стоит избушка на курьих ножках», «У этой избушки нет ни окон, ни дверей», «Лежит в ней Баба-яга, из угла в угол ноги упёрла»5.

Корабль, преодолевающий межзвёздное пространство, должен иметь весьма приличные габариты и сверхмощные двигатели. Для посадки на обитаемую планету он явно не годится. Здесь куда более удобны небольшие, но весьма маневренные металлические аппараты, размером с последние ступени наших космических ракет. Именно такой вариант сочетания межзвёздных и планетных кораблей предлагает известный польский писатель Станислав Лем в своей фантастической повести «Магелланово облако». Тогда легко объяснить и тесноту избушки, и отсутствие в ней привычных окон и дверей, и курьи ножки. В них угадывается ажурное взлётно-посадочное устройство.

Прилетев на неизвестную планету, пришельцы из других звёздных систем должны были заботиться о своей безопасности. Проще всего это было сделать, окружив летательный аппарат приспособлениями, автоматически включающими освещение при приближении любых крупных живых существ. Поэтому избушку-планетолёт окружает забор, на котором торчат черепа людские с глазами.

«Настала ночь. Но темнота продолжалась недолго. У всех черепов на заборе засветились глаза, и на поляне стало светло, как днём». Это описание жилища Бабы-яги из сказки «Василиса Премудрая». В одном из вариантов сказки рассказывается о том, для чего ещё могут служить черепа, охраняющие избушку. Василиса приходит к Бабе-яге за огнём. Та даёт ей череп с огненными глазами.

Вполне объясним и пугающий облик Бабы-яги. Это разумное существо прилетело с другой звезды, и трудно предположить, что голова, тело и конечности его будут схожи с человеческими. Поэтому нос у Бабы-яги слишком длинен, во лбу торчат рога, ножки тонкие, а на спине горб.

Теперь рассмотрим, как описывается в сказках контакт Бабы-яги с людьми. Здесь чётко можно выделить два весьма отличающихся друг от друга типа контактов.

Для объяснения столь неожиданного места её обитания он, прежде всего, рассматривает особенности избушки на курьих ножках, в которой живёт Баба-яга Несмотря на устрашающий вид, к Бабе-яге часто обращаются за помощью. Это свидетельствует о том, что пришельцы довольно мирно уживались с землянами и старались помогать им. Например, могли дать самодвижущееся средство, указывающее дорогу, — клубок. О таком техническом приспособлении, работающем за счёт информации, получаемой с ИСЗ, и легко устанавливающемся на автомобиле, сегодня пишут не фантасты, а инженеры.

Культурное влияние одной расы на другую гораздо быстрее идёт непосредственно через детей. Наверное, поэтому в сказах часто фигурирует второй тип контакта — похищение ребёнка, причём, как правило, мальчика. Это легко объясняется социальным различием функций мужчин и женщин. На первых лежало развитие технических средств, руководство отдельными группами людей, на вторых — рождение детей и уход за ними.

Я не знаю как комментировать эту версию. Сама я в НЛО не верю. Да и достоверных, или, хотя бы логически объясненных фактов, касающихся НЛО, я не встречала.

2.4. Версия 4. Баба Яга – Языческая прародительница, богиня или жрица.

Еще одним предполагаемым образом нашей героини является образ язычес кой прародительницы всего живого или Великой богини. Иногда термин богини заменяют термином жрица.

Но, для того, что бы пояснить данную версию, необходимо сначала рассказать о некоторых элементах славянского языческого мировоззрения.

Время понимается в народной славянской культуре как своего рода течение, ток жизни. Хорошая жизнь - это хорошие времена. Когда времена обращаются «наничь», целый народ оказывается в изнаночном, зазеркальном мире, где все не так, все наоборот, все против правил. Попавший в «наничье» народ теряется и может погибнуть, поскольку «наничь» вывернута оказывается и вся его культура и система ценностей, которую он создавал тысячелетиями.

Эти времена в славянской языческой культуре именуются Ночью Сварога, когда рушатся все Устои и традиции. Именно тогда, как считают некоторые исследователи, произошло забвение образа Великой Богини и обращение ее в злобную старуху русских сказок. Но если времена вывернулись наизнанку, значит, чем страшнее в сказке чудовище, тем чудеснее, тем значимее было это божество в том Мире.

Воспользуемся этим инструментом, пытаясь выявить исходный образ Бабы Яги. И начнем с определения значения ее имени.

Словарь Фасмера дает следующие слова, родственные имени Бабы Яги: лит. Jega - "сила", вин. п. ед. ч., Jega, nuojega - "состояние", jegti, Jegiu - "мочь, быть в состоянии", лтш. Jega - "смысл, разум".

Таким образом, ее имя соотносится с понятием Силы или состояния Силы, да еще и с разумом. Как же увязать все это? Все встанет на свои места, если обратиться к словам хранителей Древнерусской Веры: "простые люди называли Богиню по-разному, но обязательно с нежностью, кто Бабушкой Йогой Златой ногой, а кто и совсем попросту - Йогиней-Матушкой.

Вот оно, именно Баба Йога, так в древности звучало имя Богини. Само же слово йога имеет древнеарийские корни и переводится как "путь единения", а искусство йоги, по сути, является инструментом преобразования сознания, т.е. своеобразным посвящением. И последнее указание на связь Бабы Яги с посвящением - расположение ее избушки на границе леса, воспринимаемой как грань Яви и Нави. Баба Яга – страж этой границы. Она охраняет вход в далёкий сказочный мир: это и соседние нам миры Яви, и Небесные миры светлых божеств, и нижние миры Нави… Всех, кто ищет туда путь и попадает к ней, она подвергает испытаниям (прежде чем показать дорогу), пропуская туда только достойных и чистых душой и телом.

Все вокруг нее дышит смертью и ужасом. Засовом в ее избе служит человеческая нога, запорами — руки, замком — зубастая пасть. Тын у нее — из костей, а на них — черепа с пылающими глазницами. Она жарит и ест людей, особенно детей, при этом печь лижет языком, а угли выгребает ногами. Изба ее покрыта блином, подперта пирогом, но это — символы не изобилия, а смерти (поминальная еда).

Внешность Бабы-Яги также подчеркивает ее принадлежность к иному миру - старая, уродливая, бородавчатая, с растрепанными волосами и огромного роста. Все, что уродливо, древние люди инстинктивно приписывали Темному Царству. Однако это - всего лишь маска, которую она надевает, чтобы еще раз показать опасность контакта с миром Мертвых, и, отчасти, миром Магии, который размывает грань между живым и мертвым.

Баба-Яга - хозяйка магии. На грани миров ее магия вычурна и угрожающа. Она может оборачиваться и в зверя, и в тучу. Она понимает язык леса, язык зверей и птиц, разговаривает с ветром и водой, дружит с Лешим и Водяным. Ей служат лесные духи, звери, птицы, рыбы и другие существа. Баба Яга владеет волшебством, лечит травами, умеет перемещаться по воздуху на своей ступе и может казаться невидимой. У неё есть волшебный клубочек, скатерть-самобранка, сапоги-скороходы, гусли-самогуды, ковёр-самолет, меч-самосек и множество других таинственных вещей. Она хранительница (если надо – то и воинственная) своего лесного пространства и окрестностей со всеми их обитателями. Раньше в каждом большом лесу (который нельзя было обойти за день ходьбы) была своя Баба Яга, и тогда такой лес становился «особым»

Баба-Яга - это Черная Луна, хозяйка тьмы и чародейства. Ее образ восходит к образу Триединой Великой Матери, хранящей в себе зародыш жизни, саму жизнь и смерть. Но так как смерть для людей выглядит конечной и пугающей точкой, прерывающей ход жизни, то и богини, властвующие над смертью, воспринимаются как "отрицательные" персонажи.

Дий Владимир в своем труде описывает обряд посвящения детей-сирот жрицами Богини в одном из Капищ: жрицы, которых называли также йогами (ягами) собирали детей-сирот и приводили в Капище Рода, которое было высечено в горе и находилось в лесу у Ирийских гор (Алтай). Там дитя одевали в белые одежды, давали сон-траву и укладывали на помост, называемый - лапата. Лапата находился в специальном углублении в скале - Пещи Ра. Лапата была разделена выступом на две части - внешнюю и внутреннюю. Во внешнюю часть закладывался хворост, затем лапата задвигалась, и в Пещи Ра возжигали огонь. Для наблюдателей со внешней стороны казалось, что детей сжигали в печи. На самом деле, когда помост-лапата задвигался в Пещь Ра, специальный механизм опускал каменную плиту на выступ лапаты, и отделял углубление с детьми от Огня. Сие обрядовое действо означало смерть детей для внешнего мира и возрождение их как будущих жрецов. А поскольку в русских сказках сохранились моменты похищения Бабой Ягой детей из семьи, то обряд огненного посвящения должны были пройти не только дети-сироты, но и другие дети, не имеющие Права Крови (т.е. не принадлежащие к жреческому сословию по рождению).

Проходя через очистительный огонь, умирая для своих родителей и всего мира, они обретали второе рождение, жизнью доказывая свое право на посвящение. И сие право они получали от хранительницы Путей двух миров - Бабы Яги.

Дополнительным указанием на это служит и обращение к Яге - Баба. Бабой на Руси называли вовсе не старуху, а женщину, которая родила дитя. И само слово "Баба" означает - врата новой жизни, открытие врат новой жизни. Также особо следует отметить символизм печи и пещеры - и то, и другое служат архетипом материнской утробы и указывают, по сути, на второе рождение или перерождение человека.

Помимо того, что Баба Яга, как было рассмотрено выше, связана с детьми, она также в сказках помогает герою, но не всякому, а лишь тому, кто достоин. Причем помощь ее в большинстве случаев - указание пути. Таким образом, можно сделать вывод, что Баба Яга связана не только с посвящением детей, но и с инициацией вообще.

Как же получилось, что столь почитаемая Богиня - хранительница Живой Силы обратилась в страшилку для малых детей? В период кровавого насаждения христианства всем языческим божествам, духам, в том числе и оберегавшим людей (берегиням) придавались злые, демонические черты, уродливость внешнего вида и характера, злые намеренья. Так языческая строгая прародительница была превращена в злобного демона, которым пугают наших же маленьких детишек. И по прошествии многих веков люди полностью поверили этому.

Данная версия, как мне кажется, имеет довольно убедительную доказательную базу. По крайней мере, она заслуживает пристального внимания и дальнейшего изучения.

2.5. Версия 5. Баба Яга – Знахарка.

По другой версии, прототип Бабы-Яги - ведуньи, знахарки, которые лечили людей. Часто это были нелюдимые женщины, которые жили вдали от поселений, в лесу. Многие ученые выводят слово "Яга" от древнерусского слово "язя" ("яза"), означающего "немощь", "болезнь" и постепенно вышедшего из употребления после XI века. Страсть Бабы-Яги поджаривать детей в печи на лопате очень напоминает так называемый обряд "перепекания", или "припекания", младенцев, больных рахитом или атрофией: ребенка заворачивали в "пеленку" из теста, клали на деревянную хлебную лопату и трижды всовывали в горячую печь. Потом ребенка разворачивали, а тесто отдавали на съедение собакам. По другим версиям, собаку (щенка) засовывали в печь вместе с ребенком, чтобы на него перешла хворь.

И это действительно часто помогало. Только вот в сказках этот обряд поменял знак с "плюса" (лечение ребенка) на "минус" (ребенка жарят, чтобы съесть). Предполагают, что это произошло уже в те времена, когда на Руси начало утверждаться христианство, и когда активно искоренялось все языческое. Но, по-видимому, до конца одолеть Бабу-Ягу - наследницу народных целительниц - христианство все же не смогло: вспомните, разве хотя бы в одной сказке Бабе-Яге удалось кого-нибудь изжарить? Нет, она только хочет это сделать.

Еще выводят слово "Яга" от "ягать"- кричать, вкладывая в свой крик все силы. Ягать учили рожающих женщин бабки-повитухи, ведуньи. Но также "ягать" означало "кричать" в смысле "браниться", ругаться". Выводят Ягу и из слова "ягая", имеющего два значения: "злая" и "больная". Кстати, в некоторых славянских языках "ягая" означает человека с больной ногой (помните костяную ногу Бабы-Яги?). Возможно, Баба-Яга вобрала в себя какое-нибудь или даже все эти значения.

Версия также имеет довольно реалистичную доказательную базу.

2.6. Версия 6. Баба Яга – языческий библиотекарь.

Есть основания полагать, что еще задолго до Кирилла и Мефодия (которых называют изобретателями славянской письменности), славяне имели свою оригинальную систему письма, - так называемую узелковую письменность. Знаки этой «письменности» не записывались, а передавались с помощью узелков, завязанных на нитях, которые заматывались в клубки-книги. По мнению ученого-фольклориста В. Я. Проппа (1895–1970), Баба Яга – это типичная языческая жрица, хранительница «библиотеки клубков». Интересно, что в древности узелковая письменность была распространена достаточно широко. Узелковым письмом пользовались древние инки и ирокезы. Такое письмо было известно в Древнем Китае. Финны, угры, карелы, издревле совместно проживавшие со славянами, имели узелковую письменность.

Память о древнем узелковом письме осталась в нашем языке, в фольклоре, в памятниках культуры. Мы до сих пор - завязываем «узелки на память», говорим: связать мысль», «связывать слово со словом», «говорить путанно», «спутать смысл», а также: «клубок песен», «нить повествования», «узел проблем», «хитросплетение сюжета», «завязка» и «развязка» - о начале и конце художественного произведения, «неувязка» - о бессмыслице в тексте, и пр. Сохранилась и пословица, напоминающая нам о бытовании в древности узелкового письма: «Что знала, то сказала, на нитку нанизала».

О священном узелковом письме есть упоминание и в карело-финском эпосе «Калевала»:

Наносил мне песен дождик,

Мне навеял песен ветер,

Принесли морские волны...

Я в один клубок смотал их,

И в одну связал я связку...

И в амбаре под стропила

В медном ларчике их спрятал.

В фольклорной записи Элиаса Леннрота, собирателя «Калевалы», есть еще более инте-ресные строки, записанные им от знаменитого рунопевца Архиппа Иванова-Пертунена (1769—1841). Рунопевцы пели их в качестве зачина перед исполнением рун:

Вот развязываю узел,

Вот клубочек распускаю,

Запою я песнь из лучших,

Из прекраснейших исполню…

В сказках Иван-царевич, прежде чем отправиться в путешествие, за женой жабой, получает клубок от бабы Яги. И как знать, может быть это не простой клубок, а своеобразный древний путеводитель? Разматывая его, Иван-царевич читал узелковые записи и таким образом узнавал, как добраться до нужного ему места. Сказка о клубке бабы Яги уводит нас в давние времена, где баба Яга, видится мне, как библиотекарь - хранительница «библиотеки клубков». У древних славян, по всей видимости, имелись клубки с узелковыми письменами, содержащие географические сведения, клубки мифов и религиозных языческих гимнов, заклинаний. Хранились эти клубки в специальных берестяных коробах. И может быть отсюда, пошло выражение: «наврать с три короба», которое могло возникнуть в то время, когда мифы, хранящиеся в клубках, в таких коробах, воспринимались как языческая ересь?

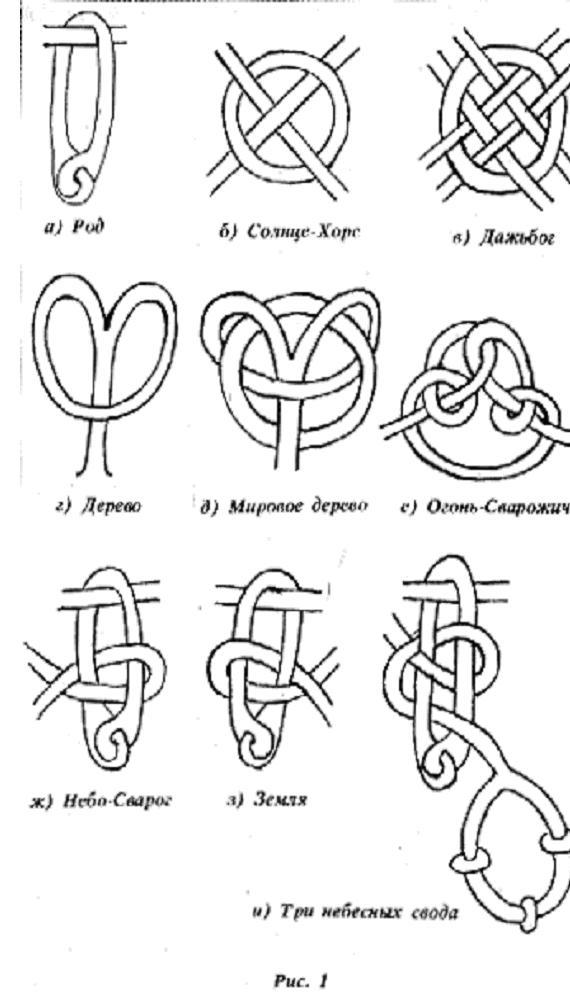

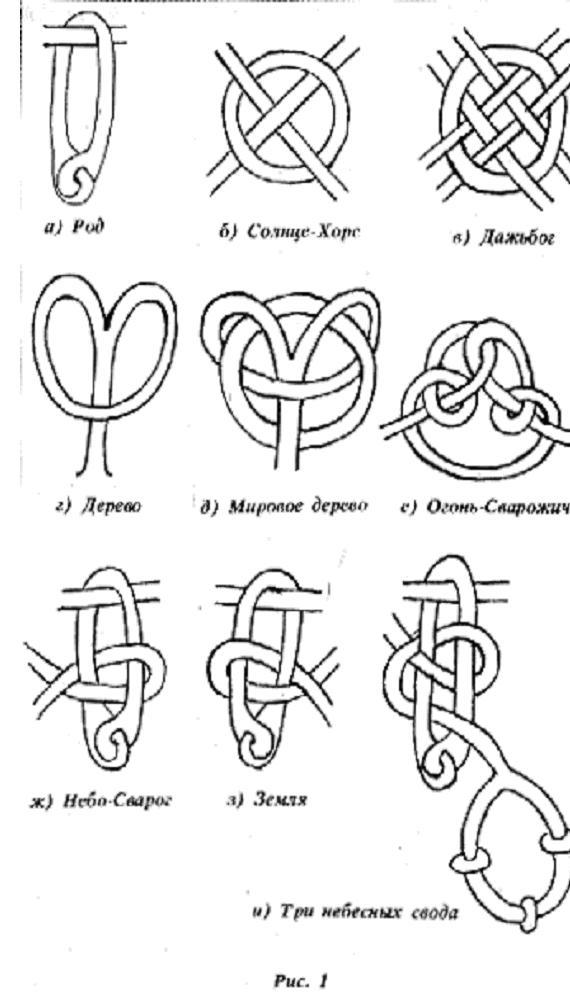

Остались ли какие-либо следы узелковой письменности? Часто в сочинениях христианского времени встречаются иллюстрации с изображениями сложных переплетений, вероятно, перерисованных с предметов языческой эпохи. Художник, изображавший эти узоры, следовал существовавшему в то время правилу наряду с христианской символикой использовать и языческую (с той же целью, как на иконах изображают поверженных змеев, чертей).

Следы узелковой письменности можно найти и на стенах храмов, построенных в эпоху «двоеверия», когда христианские храмы украшались не только ликами святых, но и языческими узорами.

Исследователи предприняли попытку расшифровать некоторые из этих знаков, (рис.1).

Ученые считают, что узелково-языческая письменность у древних славян была очень сложной. Доступная лишь избранным, она являлась как бы священным письмом. По мере угасания древней культуры славян вместе с волхвами погибала и узелковая письменность. Очевидно, что она не могла соперничать с более простой и логически совершенной системой письма, основанной на кириллице.

Данная версия довольно молода. Ведущие ученые еще не высказали свое официальное мнение по данной версии. Однако, доказательства, оставшиеся со времен древности в русском фольклоре, языке и рисунках к летописям, кажутся мне очень серьезными.

Заключение.

Таким образом, мною были исследованы основные существующие на данный момент версии исторического образа Бабы Яги.

Две из них (инопланетный пришелец и африканская принцесса племени каннибалов) я считаю очевидно фантастическими и нежизнеспособными.

Версия о том, что Баба Яга это только сказочный персонаж, сегодня отброшена большинством ученых, так как слишком многое в ее облике, образе жизни и приписываемых ей деяниях находит отражение сегодня в уже полученных данных о славянском языческом образе жизни.

Версия о божественном происхождении нашей героини более реалистична. Тем более, если мы вспомним о том, что в древнеславянском язычестве боги жили на земле, общались с людьми, помогали или мешали им при помощи волшебства.

Наиболее жизнеспособными и реалистичными мне кажутся версии о том, что Баба Яга – это языческая жрица, целительница или хранительница славянского узелкового письма, мне. Каждая из этих версий имеет довольно серьезную научно обоснованную доказательную базу. При этом находят свое объяснение практически все приписываемые Бабе Яге в сказках деяния.

Более того, мне кажется, что в реальной жизни вполне возможен вариант, когда языческая жрица Баба Яга (а именно эта версия мне кажется более убедительной) выполняла функции и стража миров и хранительницы священного письма.

Однако в любом случае, проведенное мною исследование доказывает, что Баба Яга это не только сказочный персонаж. Это реально существовавшая в языческом мире фигура. Фигура, которая играла в повседневной жизни славян столь заметную роль, что память о ней они сохранили в единственно возможном для себя в то время хранилище информации – в сказках.

Считаю, что поставленные цели и задачи мною выполнены. Однако, исследование необходимо продолжать, так как образ Бабы Яги оказался более глубоким и широким, чем предполагалось первоначально. Многие ее характеристики и поступки, описанные в сказках, сегодня еще ждут того, чтобы на них обратили свое внимание ученые.

Кроме того, сами сказки заслуживают более детального и критического изучения. Ведь описываемый в них мир может открыться перед нами удивительной картиной ушедшего мира, о котором мы сегодня знаем очень и очень мало.

IV. Список использованной литературы.

«Василиса Прекрасная», русская народная сказка.

«Марья Моревна», русская народная сказка.

«Гуси-лебеди», русская народная сказка.

«Заколдованная королевна», русская народная сказка.

«Марфа крестьянская дочь», русская народная сказка.

«О молодильных яблоках и живой воде», русская народная сказка.

«Иван Быкович», русская народная сказка.

К. Голейзовский "Древний Новгород". М., 1983, С. 197.

ученые В. В. Иванов и В. Н. Топоров [авторы книги "Исследования в области славянских древностей" (М., 1974)

Г. Климов. книга «Имя моё — легион»,

«Узелково- языческая письменность». http://lifecity.com.ua/?l= knowledge&mod= view&id=4936.

Электронная энциклопедия Википедия. Статья «Баба Яга».

В.Я. Пропп. Исторические корни Волшебной Сказки. OCR: Слава Янко

Пропп В. Я. Трансформации волшебных сказок//Собрание трудов: Поэтика фольклора. М.,1998.

Лесная Жрица - Баба Яга. Международный Центр славянской ведической культуры «Родное огнище». № 8 (24), август 2011

Приложение 1.

1� Автор, название, год и издательство

2�

3�

4�

5�