Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования

Дом детского творчества «Городской» имени С.А.Шмакова г.Липецка

Беседа- викторина

«Исаакиевский собор во время войны»

детском объединении «Фэнтази»

Возраст воспитанников: 14-16 лет

Разработан

ПДО

Тахмазян Я.С

Липецк 2020

Дата проведения: 26.01.20

Место проведения: Кабинет №5 ДДТ «Городской» им С.А.Шмакова

Возраст: 14-16 лет

Исаакиевский собор во время войны.

Цель: привить любовь к Родине

Оборудование: наглядный материал картинки, доска.

Ход беседы.

Работа со словарем

Беседа по вопросам.

- История Исаакиевского собора.

-Как хранили исторические ценности, во время войны

-О войне

Педагог: ребята, а кто-нибудь видел Исаакиевский собор?

Дети: да

Педагог: ребята, а вы сами были в Исаакиевском соборе?

Дети: да

Педагог: а кто-нибудь знает историю Исаакиевского собора во время войны?

Дети: нет

Педагог: Сегодня мы с вами поговорим о самом красивом соборе города Санкт- Петербурга, о Исаакиевском соборе, о его исторической части во время великой отечественной войны, и посмотрим короткометражный фильм о Исаакиевском соборе.

Педагог:

Историческая справка. Теперь, когда тысячи туристов осматривают Исаакиевский собор как памятник классицизма в русской архитектуре и любуются ожившими после реставрации многочисленными росписями и мозаикой, трудно представить себе, каким он был мрачным, сырым и холодным в блокадные годы. Зловещим гулом откликались его своды на каждый шаг по мраморным плитам.

Эвакуация ценностей Павловского дворца

В июле 1941 года уже стало понятно, что вскоре настанут страшные времена — грядет блокада Ленинграда. В связи с этим возникла необходимость срочно решить следующий вопрос — где хранить 40-60 процентов ценных экспонатов, оставшихся в музеях Ленинграда и пригородов. Вопрос этот обсуждался на совете обороны города, где состоялось бурное заседание. Протоколы этого заседания хранятся в архиве города. Один военный, который присутствовал на заседании, высказал мнение, что наиболее подходящим местом для хранения оставшихся музейных экспонатов, будет Исаакиевский собор.

В те суровые зимы мороз на улице переносился легче, чем промозглый холод Исаакия. Выходили греться на портик.

Все сотрудники – хранители музеев – с первого же дня своего прибытия из пригородов, были приказом по Управлению дворцов и парков Ленинграда переведены на казарменный режим. Домой отлучались редко, а у многих и не было своего дома в Ленинграде, так как они жили в пригородах.

Канцелярия и научная часть расположились в боковых притворах алтаря. Там же была сооружена маленькая – «буржуйка». На ней грели воду и подсушивали блокадную норму хлеба. Спали на досках, укрываясь одеждой. В подвалах Исаакия занят был каждый закут, каждая ниша. Определять круг своих обязанностей и неотложные работы, которые предстояло выполнить в ближайшее время, нам пришлось самим. Перед нами стояли две самые главные задачи – учет и хранение музейных редкостей.

Если учет и подсчет эвакуированных ценностей явились первичным этапом нашей музейной деятельности в дни блокады, то вторым, значительно более трудным, стало ХРАНЕНИЕ! Все было против нас, вернее, против правил.

Благополучнее всего чувствовали себя мрамор, произведения из камня, стекла и фарфора. Их нужно было вынуть из быстро отсыревшего сена и уберечь от толчков.

Труднее было с произведениями из металла и бронзы (чаще всего золоченой): могла появиться коррозия – приходилось постоянно следить за ними, вскрывая ящики.

Еще хуже обстояло дело с мебелью. Клей размокал, отслаивалась фанеровка, могла пострадать ценная гобеленовая или шелковая обивка.

Как только наступали сколько-нибудь теплые и не влажные дни, вся мебель перетаскивалась нами из собора на воздух для просушки. Так среди монолитных колонн южного портика Исаакия выставлялись на воздух золоченые кушетки стиля рококо с бирюзовой обивкой, приседающие на согнутых коленах «чиппендели» из Ораниенбаумского дворца, «луисезные» банкетки на тонких, стройных ножках…

Иногда пролеты между колоннами открытого портика Исаакия становились похожими на узкие улицы Неаполя. В несколько рядов на веревках, привязанных к колоннам, сушились яркие полотнища тканей и вышивок, которые даже в благоприятных условиях доставляют немало хлопот музейным хранителям. Они требуют систематического проветривания, а здесь, помимо этого, нужна была и просушка. Приходилось сушить и картины, поворачивая их обратной стороной холста к солнцу.

Хранение в Исаакиевском соборе, стены которого, начиная с весны, «плакали» ручьями, было делом нелегким. Для проветривания здания настежь отворялись тяжелые чугунные литые двери. Образовывались такие завихрения и сквозняки, что собор становился похож на палубу быстро несущегося корабля. Оказалось, что наши ящики, поставленные в целях экономии места один на другой в несколько этажей, стали мешать правильной циркуляции воздуха, а это могло повредить соборной живописи, выполненной известными художниками. Пришлось растаскивать ящики и устанавливать их не только в один или два ряда, а еще и так, чтобы были «продухи» между ними.

Хорошо бы эта вентиляционная идея осенила наших умудренных опытом инженеров в счет первичной расстановки всех ящиков, когда еще не истрачены были силы, и мы не были такими голодными! Ведь разгрузочной работой пришлось заниматься нам, женщинам, тогда, когда нас уже без стеснения причисляли к так называемым дистрофикам… И все же разгружали, двигали, таскали. Это было нашим делом среди многих других дел… И никому ни разу не пришло в голову, что в условиях города-фронта тратить силы на перетаскивание с места на место ящиков с вещами, которые, может быть, и вернуть-то после войны будет некуда, – дело более чем сомнительное по своей полезности… Мы твердо были убеждены, что храним красоту, которая понадобится в будущем еще больше, чем до войны. Знали, что даже в условиях блокады тосковали люди по красоте. В этом мы убеждались, когда проводили беседы об искусстве.

С теплым чувством вспоминаются все те, кто трудился в блокадные дни в подвалах Исаакия. Это были люди, не покинувшие родного города в дни тяжких испытаний, люди не только не терявшие бодрости, но и умевшие вселять эту бодрость в окружающих.

Теплее становилось всем от доброжелательности Станислава Валериановича Трончинского, который, опухая от голода, не переставал делиться своей скудной едой с теми, кто, по его наблюдениям, «сегодня что-то плохо выглядит». А когда кто-либо пытался угостить его, он тотчас, отозвав одного из нас в уголок, упрашивал: «Возьмите, пожалуйста, меня сегодня закормили». Эрудированный историк, он сберегал нашим лекторам-пропагандистам массу времени, помогая им в разработке лекций.

Умелым организатором научной работы была Анна Петровна Чубова, сотрудник античного отдела Эрмитажа. Еще до войны она совместно с Трончинским создала при Управлении методический центр. После освобождения пригородов ею были выполнены для Павловска серьезные исследования.

Хранителей из города Пушкина было трое. Вера Владимировна Лемус, чей юмор скрашивал многие наши «подвальные вечера». Тамара Феодосьевна Попова, практичность которой позволяла ей даже в самые голодные дни блокады поддерживать всех нас. Неутомимая Евгения Леонидовна Турова, историк Пушкинского ансамбля. Все первые дни войны она провела на строительстве оборонительных сооружений, оставив на наше попечение своего большеглазого пятилетнего сына – кудрявого Алешку, сдружившегося со своими сверстниками Ритой и Гериком Вейс.

Супруги Вейс (Николай Викторович и Зоя Андреевна) – павловчане. Николай Викторович оказался на хранительской работе в подвалах Исаакия, а Зая, как все ее тогда называли, ушла в госпиталь, откуда приходила к нам, измученная ночными дежурствами и тяжелой работой санитарки.

Серафима Николаевна Балаева возглавляла гатчинскую группу хранителей, а ее верным соратником и помощником была Ирина Константиновна Янченко. Их лозунг: «Не говорить о еде!» – помог нам не поддаться гастрономическим галлюцинациям, которыми страдали некоторые блокадники.

Яркое воспоминание наших блокадных дней – Марина Александровна Тихомирова, хранитель из Петродворца. Она покоряла грациозной женственностью и талантом убеждать. Недаром мы так часто получали персональные заявки с кораблей Балтфлота на ее лекции.

Не покидали нас мечты о работе научной. Именно в дни блокады в подвалах Исаакия разработаны были гатчинцами, пушкинцами, сотрудниками Петродворца подробные планы-тезисы для будущих монографий об этих пригородах. Меня уже тогда тревожили проблемы реставрации. Трудно было предугадать степень разрушенности наших художественных национальных сокровищниц… Еще в подвалах Исаакия мною была составлена та часть методики реставрации архитектурных памятников, которая относилась к научной документации, необходимой для реставрационных работ.

Но условия не позволяли уделять научным изысканиям необходимое время. Мы включились вместе с художниками Ленинграда в работу по наглядной агитации.

Так, мне довелось создать большую выставку, пропагандирующую всеобщее военное обучение, и выставку в ленинградском клубе МВД «Героическое прошлое и настоящее Ленинграда». Подлинные гравюры, акварели, фотодокументы ТАСС, плакаты художников для этой выставки предоставила Ленинградская государственная Публичная библиотека имени Салтыкова-Щедрина.

Изрядно отвлекали от научной работы и «текущие события». То приходилось мыть цветные лампадки, найденные в алтаре, и заполнять их полученными из зоосада тюленьим жиром, когда в городе прекратилась подача электроэнергии. То нужно было подметать обширную площадь мраморных плит собора после очередной бомбежки, когда от сотрясения осыпалась лепка и шелушившаяся роспись сводов.

Но больше всего сил было потрачено на откачку воды из подвалов после апрельской водопроводной аварии в 1942 году. Вода заполнила почти все отсеки подвала. Нужно было вытаскивать ящики с музейными экспонатами, хранившиеся внизу, и просушивать намокшие вещи

Государственную инспекцию охраны памятников, или, как ее именовали сокращенно – ГИОП, возглавлял архитектор Н.Н. Белехов. Я была привлечена Николаем Николаевичем для составления описей и обмеров музейной мебели и других предметов внутреннего убранства в квартирах, на которые потом выдавалась «охранная грамота» ГИОПА.

Среди множества квартир, обойденных в дни блокады, мне довелось составлять описи уникальных гарнитуров мебели в квартире вдовы скульптора Василия Васильевича Козлова – автора памятника Ленину у Смольного, в квартире известного архитектора профессора Льва Александровича Ильина, жившего на Фонтанке. Он гордился тем, что собрал для отделки одной из своих комнат подлинные, петровских времен, резные двери и наличники окон. Запомнилась квартира умершего в блокаду скульптора Лансере (в здании Русского музея) и насыщенная коллекция фарфора, акварелей и гравюр в квартире пушкиниста Григория Яковлевича Геровича.

Грустные это были визиты. При свете «моргасиков», как называли мы самодельные светильники с тоненьким фитильком, владельцы уникальных коллекций, кутаясь в пледы и шубы, изнуренные и ослабевшие, торопливо выкладывали свои сокровища передо мною:

– Пишите, пишите все, обидно будет, если не государству такие вещи достанутся, – им место в музеях… Ведь будет же когда-нибудь опять нормальная жизнь, и все это понадобится людям…

И я писала.

Еще печальнее была работа уполномоченных в так называемых «выморочных» квартирах… Однажды на улице Герцена в одной из таких квартир, где было много уникальных архитектурных чертежей, я особенно задержалась. Женщина-управхоз рассматривала безделушки, а участковый милиционер, приглашенный присутствовать при описи, сразу же сел в мягкое кресло у двери в прихожей и затих. Ночью, собираясь уходить, мы хотели его, разбудить, но он был мертв…

Сравнительно небольшой, но дружный коллектив ГИОПа выполнял под руководством Николая Николаевича Белехова колоссальную работу. Город был поделен на участки, опекаемые инспекцией через районных архитекторов. Среди них была Мария Николаевна Налимова, Елизавета Николаевна Рахманина, Ольга Николаевна Шилина, Татьяна Николаевна Берсенева и Софья Васильевна Попова-Гунич.

Много труда было вложено в дело охраны памятников такими сотрудниками государственной инспекции, как Александр Петрович Удаленков, Андрей Андреевич Бартошевич, Иван Георгиевич Капцюг и Александр Михайлович Соколов.

Перед войной купол Исаакиевского собора покрасили темной масляной краской. Красили вручную, широкими кистями. Четыре бригады альпинистов по два человека в течение трех недель выкрасили весь купол темно-серой краской, под цвет грозного неба. А в 1946 году его отмыли, тоже вручную, тряпками, сначала — щелочью, потом — керосином, потом тщательно промыли водой. При таком бережном отношении позолота не пострадала.

Скромный труд музейных работников был отмечен Исполкомом Ленгогсовета дорогой сердцу ленинградцев медалью «За оборону Ленинграда». К прискорбию, не все, заслужившие эту медаль, смогли ее получить. Умерли от голода Алексей Алексеевич Черновский, Николай Иванович Фомин, Николай Дмитриевич Завалишин, Бронислава Самойловна Волкинд…

Не могу, хотя бы вкратце, не упомянуть о музее обороны Ленинграда, созданном в последний период блокады. Организация его была поручена талантливому историку, бывшему ученому секретарю Эрмитажа, а в дни войны гвардии майору Льву Львовичу Ракову.

Как сейчас помню первое организационное совещание, созванное Львом Львовичем в Соляном городке. Пришли Евгения Леонидовна Турова, Елена Николаевна Элькин, Станислав Константинович Волынский… Нам вместе с художниками было поручено составление экспозиционного плана и подбор экспонатов. Мой раздел – «Начало войны» – оформлял Патвакан Петрович Григорьянц.

Трудились круглосуточно в Доме офицеров на Литейном. Такого не доводилось испытать еще ни одному музейщику. Сбор экспонатов шел на поле боя. К будущему музею с грохотом, «своим ходом» подъезжали советские танки-победители, на броне которых звездами было обозначено количество уничтоженных вражеских танков.

Тяжелыми тягачами приволакивались выведенные из строя пятнистые фашистские «тигры». Навалом в грузовиках подвозили еще не остывшие, но уже безвредные трофейные автоматы. Сбрасывались с машин фашистские знамена. Никогда не забуду в Трофейном зале музея сложенный из пробитых фашистских касок курган, напоминавший груду черепов на картине Верещагина, и поверженные к его подножию потрепанные знамена со свастикой и орлами.

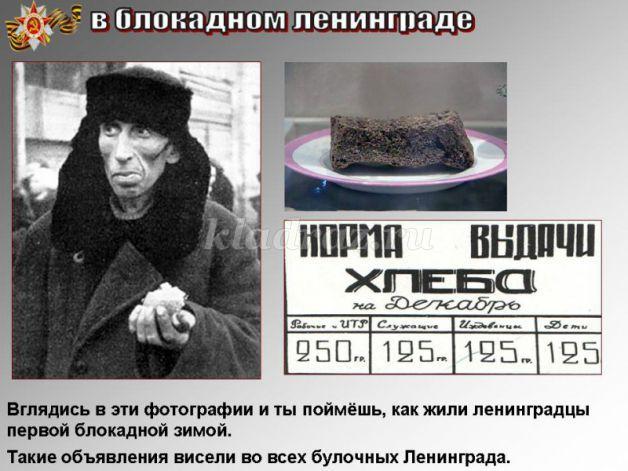

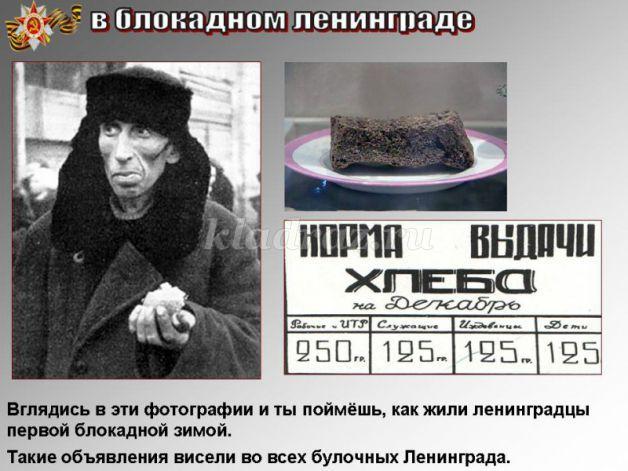

Здесь можно было увидеть кирпичную, разрушенную снарядом, стену ленинградского дома с надписью: «Эта сторона улицы при артобстреле наиболее опасна». Рядом, за стеклом, покрытым инеем, посетители видели весы с кусочком глинистого хлеба – «125 граммов блокадной нормы».

Багровым светом освещала Зал блокады огненная карта Ленинграда, выполненная на стекле. На ней загорались места, пораженные обстрелами, бомбежками, пожарами.

Ступив через порог одной из комнат музея, посетитель оказывался внутри кабины советского истребителя. Музей был живой историей героического подвига Ленинграда, где с одинаковой силой звучал и реквием блокадных страданий, и апофеоз трудной Победы.

Показ короткометражного фильма "Исаковский собор"

Выполнение открытки в технике скрапбукинга к 9 мая.

Педагог: а теперь мы с вами проведем Викторину.

Викторина под названием «Тяжело в учении, легко в бою»

Дети делятся на команды. Отвечает тот, кто первый поднял руку. Каждый ответ оценивается от 1 до 2 баллов.

1 вопрос.

- Какое знаменательное событие празднуется 9 мая?

9 мая 1945 года для России навечно стало великой датой - ДЕНЬ ПОБЕДЫ над Фашисткой Германией.

Иллюстрация 1

2 вопрос.

- Дата начала Великой Отечественной войны?

22 июня 1941 года в 4 часа утра.

Иллюстрация 2

3 вопрос.

- Дата окончания Великой Отечественной войны?

9 мая 1945 года.

Иллюстрация 3

4 вопрос.

- Сколько лет прошло со дня окончания Великой Отечественной войны?

В 2018 году исполнится ровно 75 лет.

Иллюстрация 4

5 вопрос.

Почему войну 1941-1945 годов назвали Великой Отечественной?

Страна, в которой человек родился и живёт, называется Отечеством. И все войны, направленные на защиту своей Родины, носят это гордое звание. Великая отечественная война - самая крупная война в истории человечества. Слово «великий» означает, очень большой, громадный, огромный. В самом деле, война захватила огромную часть территории нашей страны, в ней участвовали десятки миллионов людей, она длилась долгих четыре года, а победа в ней потребовала от нашего народа громадного напряжения всех физических и духовных сил. Отечественной войной она называется потому, что эта война — справедливая, направленная на защиту своего Отечества. На борьбу с врагом поднялась вся наша огромная страна! Мужчины и женщины, пожилые люди, даже дети ковали победу в тылу и на передовой. Теперь вы знаете, что одна из самых жестоких и кровопролитных войн в истории России называлась Великой Отечественной войной. Победа Красной Армии в этой войне — главное событие в истории России XX века!

Иллюстрация 5

6 вопрос

-Что означают цвета георгиевской ленты?

Черный цвет означает дым, а оранжевый- пламя. Она является составляющей ордена Святого Георгия- высшей военной награды Российской империи.

Иллюстрация 6

7 вопрос

-Какой город во время этой войны находился в блокаде 900 дней?

Ленинград.

Иллюстрация 7

8 вопрос

- Кем был Владимир Бузинаевич Борсоев?

Участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1965).

Иллюстрация 8

9 вопрос

Лучший танк Советской армии во время Великой Отечественной войны?

Т-34

Иллюстрация 9

10 вопрос

Зачем во время войны были использованы фанерные танки?

Чтобы ввести в заблуждение вражескую разведку и отвлечь от подготовки мощного артиллерийского наступления.

Иллюстрация 10

11 вопрос

Название ракетной установки, которая была изобретена незадолго до войны?

«Катюша» (БМ-13)

Иллюстрация 11

12 вопрос

Почему люди до сих пор помнят эту войну?

Помнить войну нужно обязательно. Нужно интересоваться этим, война - часть нашей истории, нас самих, и нельзя ни в коем случае забывать про это. Война коснулась каждого, каждой семьи.

Иллюстрация 12

Педагог: Ребята понравилась вам викторина?

Дети: да.

Педагог: а теперь мы с вами проведем конкурс на смекалку и ловкость

Конкурс.

Творческий конкурс для командиров.

Выходят командиры команд. Им выдаются геометрические фигуры из цветной бумаги. Дети должны с помощью фигур сделать аппликацию на картоне.

Конкурс оценивается от 1 до 5 баллов.

Эстафета «Переправа»

Инвентарь: небольшие дощечки (по две на команду)

Дети встают друг за другом по командам. После команды «Начали». Первый участник ложит дощечку перед собой и встает на нее одной ногой. Ложит следующую дощечку и встает другой ногой. Таким образом надо добраться до указанной линии(берега). Побеждает та команда, которая быстрее всех окажется на другой стороне (8 баллов).

Конкурс оценивается от 1 до 8 баллов.

Эстафета «Раненные бойцы»

Инвентарь: Платки для завязывания глаз по количеству команд.

Дети делятся по парам. Одному бойцу завязывают глаза, а другой на одной ноге должен показать дорогу в укрытие своему товарищу (до обозначенной линии). Побеждает та команда, которая окажется быстрее (8 баллов).

Конкурс оценивается от 1 до 8 баллов.

Эстафета «Доставь снаряды»

Инвентарь: теннисные мячики (по количеству участников), большие ложки (по количеству команд).

Игроки по очереди носят мячи в ложках, так чтобы не уронить. Побеждает та команда, которая быстрее всех доставит снаряды (8 баллов).

Конкурс оценивается от 1 до 8 баллов.

Эстафета «Радисты шифровальщики»

Инвентарь: таблички с надписями слов.

Ведущий показывает табличку со словом первому участнику команды. Остальные отворачиваются. Молча жестами он пытается следующему игроку объяснить слово, когда второй участник команды поймет слово, он молча жестами объясняет следующему и так до конца. Последний поднимает руку и называет слово. Побеждает та команда, которая правильно назовет слово и будет быстрее всех (8 баллов).

Конкурс оценивается от 1 до 8 баллов.

Эстафета «Снайперы»

Инвентарь: мячи, корзины (по количеству команд)

Игроки по очереди забрасывают мячи в корзины пытаясь попасть. Выигрывает та команда, которая больше забросит мячей и будет быстрее (8 баллов).

Конкурс оценивается от 1 до 8 баллов.

Заключение

Эта победа всегда будет в наших сердцах, а подвиги советских солдат будут примером для подрастающего поколения! День Победы!

Литература

Журнал «Детская энциклопедия». № 11-2007г.

История Санкт - Петербурга. – СПб, 2002г.

Военные хранилища. М.: РОСМЭН, 2011г.

Е.А. Воронова, "Мемуары войны", 2008г.