СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Диагностика функциональной (психомоторной) готовности и произвольности

ДИАГНОСТИКА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ (ПСИХОМОТОРНОЙ) ГОТОВНОСТИ И ПРОИЗВОЛЬНОСТИ

Просмотр содержимого документа

«Диагностика функциональной (психомоторной) готовности и произвольности»

Воспитатель: Габбасова Марина Сергеевна

ДИАГНОСТИКА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ (ПСИХОМОТОРНОЙ) ГОТОВНОСТИ И ПРОИЗВОЛЬНОСТИ

ОРИЕНТАЦИОННЫЙ ТЕСТ ШКОЛЬНОЙ ЗРЕЛОСТИ

(А. Керн - Я. Йирасек)

Цель: определение функциональной готовности к школьному обучению (психомоторной зрелости): развитие тонкой моторной руки и координации зрения и движений руки. Т.е. умений, необходимых для овладения письмом), умения подражать образцу и сосредоточенно, не отвлекаясь, работать некоторое время над не очень привлекательным заданием; определение в общих чертах интеллектуального развития ребенка (рисунок мужской фигуры по памяти.

Материал: бланк, на лицевой стороне которого должны содержаться данные о ребенке и оставлено свободное место для рисования фигуры мужчины, на обороте, в верхней левой части, помещен образец письменных букв, а в нижней левой части — образец группы точек. Правая часть этой стороны листа оставлена свободной для воспроизведения образцов ребенком.

Ход работы: с помощью данного теста обследуются дети 6 — 7 лет. Обследование можно проводить как в группе детей, так и индивидуально. Карандаш перед испытуемым кладут так, чтобы он был на одинаковом расстоянии от обеих рук (в случае, если ребенок окажется левшой, психолог должен сделать соответствующую запись в протоколе). Тест состоит из трех заданий (субтестов).

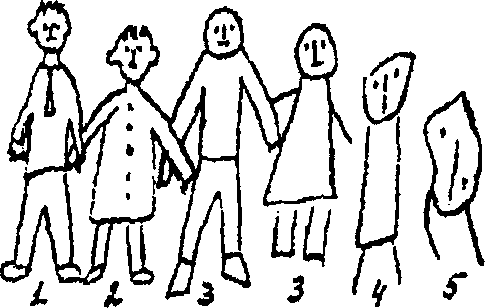

Задание № 1 — рисование мужской фигуры по памяти.

Инструкция: «Здесь (показывают каждому ребенку) нарисуй какого-нибудь мужчину. Так как сможешь». Больше никаких пояснений, помощи или привлечения внимания к ошибкам и недостаткам рисунка не допускается. Если все же дети начнут расспрашивать, как рисовать, то психолог все равно должен ограничиться одной фразой: «Рисуй так, как сможешь». Если ребенок не приступает к рисованию, то следует подойти к нему и подбодрить, например, сказать: «Рисуй, у тебя все получится». Иногда дети задают вопрос, нельзя ли вместо мужчины нарисовать женщину. В этом случае надо ответить, что все рисуют мужчину и им тоже надо рисовать мужчину. Если ребенок уже начал рисовать женщину, следует разрешить дорисовать ее, а затем попросить, чтобы рядом с нею он нарисовал еще и мужчину.

После окончания рисования фигуры человека детям говорят, чтобы они перевернули лист бумаги на другую сторону.

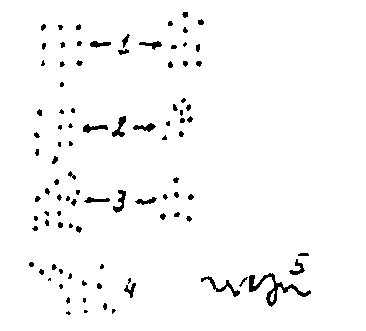

Задание № 2 — срисовывание слов, написанных письменными буквами.

Инструкция: «Посмотри, что здесь написано. Ты еще не умеешь писать, но попробуй, может быть, у тебя получится точно также. Хорошенько посмотри, как это написано, и вот здесь, рядом, на свободном месте, напиши так же». Предлагается скопировать фразу: «Он ел суп», написанную письменными буквами. Если какой-нибудь ребенок неудачно угадает длину фразы, и одно слово не поместится в строчке, следует обратить внимание на то, что можно написать это слово выше или ниже.

Примечание к субтестам № 1 и № 2. Практика применения теста Керна-Йирасека показывает, что нередко дети из неблагополучных семей отказываются рисовать фигуру мужчины, а дети, знающие письменные буквы, переписывают предложенный образец печатными буквами. На этот случай надо иметь образец письменных букв на иностранном языке. Некоторые дети проходили такое тестирование в детских садах и знают фразу: «Он ел суп». На этот случай надо иметь другой образец, например: «Она пила чай».

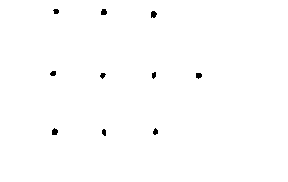

Задание № 3 — срисовывание группы точек.

Инструкция: «Посмотри, здесь нарисованы точки. Попробуй вот здесь, рядом, нарисовать точно также». При этом нужно показать, где ребенок должен рисовать, поскольку нужно считаться с возможным ослаблением концентрации внимания у некоторых детей.

Во время выполнения детьми заданий необходимо наблюдать за ними, делая краткие записи об их действиях. В первую очередь следует обратить внимание на то, какой рукой рисует будущий школьник — правой или левой, перекладывает ли он во время рисования карандаш из одной руки в другую. Отмечают также, вертится ли ребенок, роняет ли карандаш и ищет его под стулом, начал ли рисовать не в том месте, которое ему указали, или просто обводит контур образца, желает ли убедиться в том, что рисует красиво и т. д.

Оценка результатов теста проводится в баллах.

Задание № 1 — рисование мужской фигуры по памяти.

1 балл— нарисованная фигура мужчины имеет голову, туловище и конечности. Голова с туловищем соединена шеей и не должна быть больше туловища. На голове есть волосы (возможно, они закрыты кепкой или шляпой) и уши, на лице — глаза, нос и рот. Руки заканчиваются пятипалой кистью. Ноги внизу отогнуты. Фигура имеет мужскую одежду и нарисована так называемым «синтетическим» (контурным) способом, заключающимся в том, что вся фигура (голова, шея, туловище, руки, ноги) рисуются сразу как единое целое, а не составляется из отдельных законченных частей. При таком способе рисования всю фигуру можно обвести одним контуром, не отрывая карандаша от бумаги. На рисунке видно, что руки и ноги как бы «растут» из туловища, а не прикреплены к нему. В отличие от синтетического, более примитивный «аналитический» способ рисования предполагает изображение отдельно каждой из составляющих частей фигуры. Так, например, сначала рисуется туловище, а затем к нему прикрепляются руки и ноги.

2 балла - выполнение всех требований на 1 балл, кроме синтетического способа рисования. Возможны три отсутствующие детали: шея, волосы, один палец руки, но не должна отсутствовать какая-либо часть лица. Эти отсутствующие детали можно не учитывать, если фигура нарисована синтетическим способом.

3 балла - фигура имеет голову, туловище и конечности. Руки или (и) ноги нарисованы двумя линиями (объемные). Допускается отсутствие шеи, волос, ушей, одежды, пальцев на руках, ступней ног.

4 балла - примитивный рисунок с головой и туловищем. Конечности (достаточно одной пары) нарисованы только одной линией каждая.

5 баллов - отсутствует четкое изображение туловища, рук, ног (головоног). Каракули.

Задание № 2 - срисовывание слов, написанных письменными буквами.

1 балл - хорошо и полностью разборчиво скопирован написанный образец. Буквы превышают размер букв образца не более чем в два раза. Первая буква по высоте явно соответствует прописной букве. Буквы четко связаны в три слова. Скопированная фраза отклоняется от горизонтальной линии не более чем на 30°.

2 балла - предложение можно прочитать. Буквы по величине близки к образцу, их стройность не обязательна. Соблюдение горизонтальной линии не учитывается.

3 балла — явная разбивка надписи на три части. Можно понять хотя бы четыре буквы образца.

4 балла — с образцом совпадают хотя бы две буквы. Вся группа букв имеет еще видимость письма.

5 баллов — каракули.

Задание № 3 — срисовывание группы точек.

1 балл — почти совершенное копирование образца. Нарисованы точки, а не кружки. Соблюдена симметрия фигуры по горизонтали и вертикали. Допускается отклонение одной точки от строки или колонки.

Уменьшение образца допустимо, а увеличение не должно быть более чем в два раза. Рисунок должен быть параллелен образцу.

2 балла — число и расположение точек соответствует образцу. Можно не учитывать отклонение не более трех точек на половину ширины зазора между строкой или колонкой.

3 балла — рисунок в целом соответствует образцу, не превышая его по ширине и высоте более чем вдвое. Возможно нарушение симметрии всей фигуры. Число точек может не соответствовать образцу, но их не должно быть больше 20 и меньше 7. Допускается любой разворот фигуры — даже на 180°.

4 балла — контур рисунка не соответствует образцу, но все же состоит из точек, которые расположены кучно. Их группа может напоминать любую геометрическую фигуру. Размеры образца и число точек не учитываются. Иные формы (например, линии) не допускаются.

5 баллов — каракули.

На этапе овладения методикой психолог может ориентироваться на представленные ниже варианты оценивания выполненных детьми заданий теста.

Задание 1.

Рисунок человека

Задание 2.

Срисовывание написанного

т екста

екста

Задание 3.

С рисовывание группы точек

рисовывание группы точек

Обработка данных: результат каждого задания оценивается по 5-балльной системе (1 — высший балл, 5 — низший балл), а затем вычисляется суммарный итог по трем заданиям.

Критерии оценки полученных результатов: 1)3 — 5 баллов — зрелый уровень психомоторного развития;

2)6 — 7 баллов — зреющий уровень психомоторного развития, вариант «А» (прогноз благоприятный);

3)8 — 9 баллов — зреющий уровень психомоторного развития, вариант «Б» (прогноз условно благоприятный). Требуется дополнительное индивидуальное обследование ребенка;

4) 10 — 15 баллов — незрелый уровень психомоторного развития, при этом 12— 15 баллов говорят о развитии ниже нормы. Требуется углубленное обследование таких детей, т. к. среди них могут быть умственно отсталые дети.

Интерпретация некоторых результатов теста. Детей, получивших 12— 15 баллов, нельзя без дальнейшего обследования относить к слаборазвитым, характеризующимся школьной незрелостью, поскольку, по словам Я. Йирасека, удовлетворительный результат ориентационного теста является относительно надежным основанием для вывода о школьной зрелости с прогнозом хорошей школьной успеваемости, но неудовлетворительный результат не может служить достаточным основанием для вывода о школьной незрелости с прогнозом плохой школьной успеваемости. Проведенные им исследования показали, что, как правило, большинство учащихся, показавших по тесту уровень развития выше среднего и средний, хорошо адаптируются к школьным требованиям и успешно овладевают всеми разделами школьной программы в 1 — 2 классах. Те же учащиеся, которые по тесту показали уровень развития ниже среднего, в большинстве своем испытывают трудности в адаптации к школьным требованиям и овладении письмом (пользование карандашом и ручкой в начале обучения), но уже к концу 2 класса почти половина из них хорошо успевают по родному языку и математике. Вероятно, это дети с нормальным интеллектом, которые к моменту поступления в школу обладали слабым развитием произвольности и тонкой моторики руки. Без дополнительного обследования трудно сделать вывод о том, что является причиной плохого выполнения теста — низкое интеллектуальное развитие, слабое развитие произвольности, в результате чего ребенок не может качественно выполнить неинтересное ему задание, или неразвитость сенсомоторных связей и тонкой моторики руки. Бывают такие случаи, когда дети с хорошим интеллектом схематично рисуют фигуру мужчины, что существенно ухудшает их суммарный балл, а дети-левши плохо справляются с заданием № 2 (срисовывание письменных букв). Это еще раз указывает на то, что плохой результат по тесту А. Керна — Я. Йирасека не имеет однозначной интерпретации и требует дополнительного прояснения.

Ограничения теста: в нем не используются вербальные субтесты (это графическая методика), позволяющие судить о развитии логического мышления; в основном он позволяет судить только о развитии сенсомоторики, почти не дает сведений о личностных особенностях ребенка.

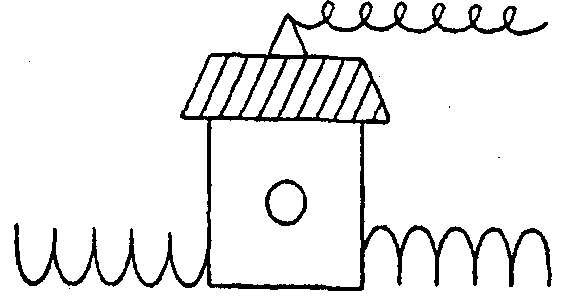

МЕТОДИКА «ДОМИК»

(Н.И. Гуткина)

Цель: определение уровня развития произвольного внимания, выявление умения ребенка ориентироваться в своей работе на образец, умения точно скопировать его, что предполагает определенный уровень развития произвольного внимания, пространственного восприятия, сенсомоторной координации и тонкой моторики руки. В этом смысле методику «Домик» можно рассматривать как аналог заданий № 2 и 3 теста А. Керна — Я. Йирасека (срисовывание письменных букв и срисовывание группы точек), причем наиболее близкие результаты методика «Домик» дает с заданием № 2 теста А. Керна — Я. Йирасека. Однако методика «Домик» позволяет выявить особенности развития именно произвольного внимания, т. к. при обработке результатов учитываются только «ошибки внимания», тогда как тест А. Керна — Я. Йирасека не позволяет определить, например, что послужило причиной некачественного выполнения задания: плохое внимание или плохое пространственное восприятие.

Материал: бланк, с левой стороны которого помещена картинка, изображающая домик, отдельные детали которого составлены из элементов прописных букв. Правая сторона бланка оставлена свободной для воспроизведения ребенком образца.

Ход работы: с помощью данной методики обследуются дети 6 — 7 лет. Обследование можно проводить как в группе детей, так и индивидуально. Карандаш перед испытуемым кладут так, чтобы он был на одинаковом расстоянии от обеих рук (в случае, если ребенок окажется левшой, психолог должен сделать соответствующую запись в протоколе).

Инструкция: «Посмотри, здесь нарисован домик. Попробуй вот здесь, рядом, нарисовать точно такой же».

Когда ребенок сообщает об окончании работы, ему надо предложить проверить, все ли у него верно. Если он увидит неточности в своем рисунке, то может их исправить, но это должно быть зарегистрировано психологом. По ходу выполнения задания необходимо отмечать отвлекаемость ребенка. Иногда некачественное выполнение вызвано не плохим вниманием, а тем, что ребенок не принял поставленной перед ним задачи «срисовать точно по образцу», что требует внимательного изучения образца и проверки результатов своей работы. О непринятии задания можно судить по тому, как ребенок работает: если он мельком взглянул на рисунок, что-то быстро нарисовал, не сверяясь с образцом, и отдал работу, то допущенные при этом ошибки нельзя относить за счет плохого произвольного внимания.

В случае, если ребенок не нарисовал какие-то элементы, ему можно предложить воспроизвести эти элементы по образцу в виде самостоятельных фигур. Например, в качестве образцов воспроизведения предлагаются: круг, квадрат, треугольник и т. п. (различные элементы рисунка «Домик»). Делается это для того, чтобы проверить, не связан ли пропуск указанных элементов в общем рисунке с тем, что ребенок просто не может их нарисовать. Следует также отметить, что при дефектах зрения возможны разрывы между линиями в тех местах, где они должны быть соединены (например, угол дома, соединение крыши с домом и т. д.).

Оценка результатов теста. Проводится в баллах. Баллы начисляются за ошибки, в качестве которых рассматриваются:

а) неправильно изображенный элемент (1 балл). Причем, если этот элемент неправильно изображен во всех деталях рисунка, например, неправильно нарисованы палочки, из которых состоит правая часть забора, то 1 балл начисляется не за каждую неправильно изображенную палочку, а за всю правую часть забора целиком. То же самое относится и к колечкам дыма, выходящего из трубы, и к штриховке на крыше дома: 1 балл начисляется не за каждое неправильное колечко, а за весь неправильно скопированный дым; не за каждую неправильную линию в штриховке, а за всю штриховку в целом. Правая и левая часть забора оцениваются отдельно. Так, если неправильно срисована правая часть, а левая скопирована без ошибки (или наоборот), то испытуемый получает за рисование забора 1 балл; если же допущены ошибки и в левой, и в правой частях, то ставится 2 балла (за каждую часть по 1 баллу). Неверно воспроизведенное количество элементов в детали рисунка не считается за ошибку, т. е. неважно, сколько будет колечек дыма, линий в штриховке крыши или палочек в заборе;

б) замена одного элемента другим (1 балл);

в) отсутствие элемента (1 балл);

г) разрывы между линиями в тех местах, где они должны быть соединены (1 балл).

Безошибочное копирование рисунка оценивается в 0 баллов. Таким образом, чем хуже выполнено задание, тем выше суммарная оценка.

Критерии оценки полученных результатов (для детей от 5 лет 7 мес. до 6 лет 7 мес):

1) 0 баллов — высокий уровень развития произвольного внимания;

2) 1 — 2 балла — средний уровень развития произвольного внимания;

3) 3 — 4 балла — уровень ниже среднего;

4) более 4 баллов — низкий уровень развития произвольного внимания.

МЕТОДИКА «ГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ»8

(Д.Б. Эльконин)

Цель: диагностика развития произвольности (умения слушать, понимать и точно выполнять указания взрослого, действовать в соответствии с правилом, использовать образец).

Материал: тетрадный лист в клетку, на котором, отступив 4 клетки от левого обреза, ставится три точки одна под другой (расстояние между ними по вертикали — 7 клеток).

Ход работы: с помощью данной методики обследуются дети 6 — 7 лет. Обследование можно проводить как в группе детей, так и индивидуально. Карандаш перед испытуемым кладут так, чтобы он был на одинаковом расстоянии от обеих рук (в случае, если ребенок окажется левшой, психолог должен сделать соответствующую запись в протоколе).

Инструкция: «Сейчас мы с вами будем учиться рисовать разные узоры. Надо постараться, чтобы они получились красивыми и аккуратными. Для этого вы должны внимательно меня слушать — я буду говорить, в какую сторону и на сколько клеточек провести линию. Проводите только те линии, которые я буду диктовать. Когда прочертите линию, ждите, пока я не скажу, куда направить следующую. Каждую новую линию начинайте там, где кончилась предыдущая, не отрывая карандаш от бумаги. Все помнят, где правая рука? Это та рука, в которой вы держите карандаш. Вытяните ее в сторону. Видите, она показывает на дверь (дается реальный ориентир, имеющийся в классе). Итак, когда я скажу, что надо провести линию направо, вы ее проведете вот так — к двери (на доске, заранее расчерченной на клетки, проводится линия слева направо длиной в одну клетку). Это я провела линию на одну клетку направо. А теперь я, не отрывая руки, провожу линию на две клетки вверх, а теперь — на три клетки направо (слова сопровождаются вычерчиванием линий на доске)».

После этого переходят к рисованию тренировочного узора.

Инструкция к тренировочному узору: «Начинаем рисовать первый узор. Поставьте карандаши на самую верхнюю точку. Внимание! Рисуйте линию: одна клетка вниз. Не отрывайте карандаш от бумаги. Теперь одна клетка направо. Одна клетка вверх. Одна клетка направо. Одна клетка вниз. Одна клетка направо. Одна клетка вверх. Одна клетка направо. Одна клетка вниз. Дальше продолжайте рисовать такой же узор сами».

Во время работы над этим узором психолог ходит по рядам и исправляет допущенные детьми ошибки. При рисовании последующих узоров такой контроль снимается, и психолог следит только за тем, чтобы дети не переворачивали свои листочки и начинали узор с нужной точки. Диктуя, нужно соблюдать достаточно длинные паузы, чтобы дети успевали кончить предыдущую линию. На самостоятельное продолжение узора дается 1,5 — 2 минуты. Детей следует предупредить, что не обязательно занимать всю ширину страницы.

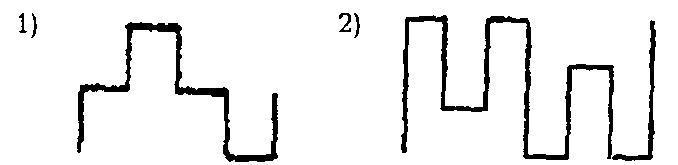

Основной эксперимент включает в себя рисование двух узоров.

Инструкция: 1) «Теперь поставьте карандаши на следующую точку. Приготовились! Внимание! Одна клетка вверх. Одна клетка направо. Одна клетка вверх. Одна клетка направо. Одна клетка вниз. Одна клетка направо. Одна клетка вниз. Одна клетка направо. Одна клетка вверх. А теперь сами продолжайте рисовать этотузор».

2) «Все. Этот узор дальше рисовать не надо. Мы займемся последним узором. Поставьте карандаши на следующую точку. Начинаю диктовать. Внимание! Три клетки вверх. Одна клетка направо. Две клетки вниз. Одна клетка направо. Две клетки вверх. Одна клетка направо. Три клетки вниз. Одна клетка направо. Две клетки вверх. Одна клетка направо. Две клетки вниз. Одна клетка направо. Три клетки вверх. Теперь сами продолжайте рисовать этот узор».

Приведем образцы узоров.

Тренировочный узор

![]()

Основной эксперимент

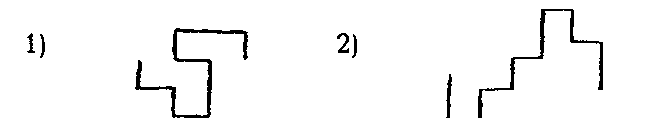

Авторы данного пособия в целях предотвращения снижения валидности методики предлагают другие варианты узоров для основного эксперимента.

Инструкция к варианту «А»; 1) «Теперь поставьте карандаши в следующую точку. Приготовились! Внимание! Одна клетка вниз. Одна клетка направо. Одна клетка вниз. Одна клетка направо. Две клетки вверх. Одна клетка налево. Одна клетка вверх. Две клетки направо. Одна клетка вниз. А теперь сами продолжайте рисовать этот узор».

2) «Все. Этот узор дальше рисовать не надо. Мы займемся последним узором. Поставьте карандаши на следующую точку. Начинаю диктовать. Внимание! Три клетки вниз. Одна клетка направо. Две клетки вверх. Одна клетка направо. Две клетки вверх. Одна клетка направо. Три клетки вверх. Одна клетка направо. Две клетки вниз. Одна клетка направо. Три клетки вниз. Теперь сами продолжайте рисовать этот узор».

Инструкция к варианту «Б»: 1) «Теперь поставьте карандаши в следующую точку. Приготовились! Внимание! Одна клетка направо. Две клетки вниз. Одна клетка направо. Три клетки вверх. Одна клетка направо. Две клетки вверх. Две клетки направо. Две клетки вниз. Одна клетка направо. Три клетки вниз. Одна клетка направо. Две клетки вверх. Одна клетка направо. А теперь сами продолжайте рисовать этот узор».

2) «Все. Этот узор дальше рисовать не надо. Мы займемся последним узором. Поставьте карандаши на следующую точку. Начинаю диктовать. Внимание! Две клетки вверх. Две клетки направо. Одна клетка вверх. Одна клетка направо. Две клетки вниз. Одна клетка направо. Одна клетка вверх. Одна клетка направо. Три клетки вниз. Одна клетка направо. Две клетки вверх. Одна клетка направо. Две клетки вверх. Теперь сами продолжайте рисовать этот узор».

Приведем образцы узоров.

Вариант «А»

Вариант «Б»

Анализируя результаты выполнения заданий, следует порознь оценить действия под диктовку и правильность самостоятельного продолжения узора. Первый показатель свидетельствует об умении внимательно слушать и четко выполнять указания взрослого, не отвлекаясь на посторонние раздражители. Второй — о степени самостоятельности ребенка в учебной работе. И в том, и в другом случае можно ориентироваться на такие качественные критерии:

1) высокий уровень — оба узора (не считая тренировочного) в целом соответствуют диктуемым; в одном из них встречаются отдельные ошибки;

2) средний уровень — оба узора частично соответствуют диктуемым, но содержат ошибки, или один узор сделан безошибочно, а второй вовсе не соответствует диктуемому;

3) уровень ниже среднего — один узор частично соответствует диктуемому, другой — вовсе не соответствует;

4) низкий уровень — ни один из двух узоров вовсе не соответствует диктуемому.

Можно использовать также количественные критерии (при этом результаты выполнения тренировочного узора не оцениваются):

1) 4 балла — точное воспроизведение узора (неровность линий, «дрожащая» линия, «грязь» и т. п. не учитываются и не снижают оценки);

2) 3 балла — воспроизведение, содержащее ошибку в одной линии;

3) 2 балла — воспроизведение с несколькими ошибками;

4) 1 балл — воспроизведение, в котором имеется лишь сходство отдельных элементов с диктовавшимся узором;

5) 0 баллов — отсутствие сходства даже в отдельных элементах.

За самостоятельное продолжение узора оценка производится по той же шкале.

Таким образом, за каждый узор ребенок получает по две оценки: одну— за выполнение диктанта, другую — за самостоятельное продолжение узора. Обе они колеблются в пределах от 0 до 4 баллов.

Итоговая оценка работы под диктовку выводится из двух соответствующих оценок за отдельные узоры путем суммирования и может колебаться в пределах от 0 до 8 баллов. Аналогично выводится итоговая оценка за самостоятельное продолжение узора. Затем обе итоговые оценки суммируются, давая суммарный балл (СБ), который может колебаться в пределах от 0 (если и за работу под диктовку, и за самостоятельную работу получено 0 баллов) до 16 баллов (если за оба вида работы получено по 8 баллов). СБ позволяет определить уровень сформированности изучаемых умений:

1) 0— 1 балл — низкий уровень;

2) 2 —4 балла— уровень ниже среднего;

3) 5—10 баллов — средний уровень;

4) 11 — 13 баллов — уровень выше среднего;

5) 14—16 баллов — высокий уровень.

МЕТОДИКА ЗАУЧИВАНИЯ ДЕСЯТИ СЛОВ

(А. Р. Лурия)

Цель: изучение кратковременной словесной слуховой памяти ребенка, а также активности внимания, утомляемости.

Материал: в этой методике может использоваться несколько наборов из 10-ти слов. Слова нужно подбирать простые (одно- и двусложные), разнообразные и не имеющие между собой никакой связи.

1-й набор: лес, хлеб, окно, стул, вода, брат, конь, гриб, игла, мед.

2-й набор: дом, лес, кот, ночь, окно, сено, мед, игла, конь, мост.

3-й набор: дом, лес, стол, кот, ночь, игла, пирог, звон, мост, крест.

Обычно каждый психолог привычно пользуется каким-либо одним набором слов. Однако при обследовании детей, поступающих в школу, целесообразно для предотвращения снижения валидности методики иметь несколько однотипных наборов слов, используя их попеременно.

Кроме того, пользуясь разными, но равными по трудности наборами слов, можно проводить (при необходимости) повторное обследование одного и того же ребенка.

Инструкция: «Сейчас я прочитаю тебе 10 слов. Слушай их внимательно и постарайся запомнить. Когда я закончу читать, сразу же их повтори — столько, сколько запомнишь. Повторять можно в любом порядке. Понятно?»

После сообщения инструкции зачитывают слова. По окончании чтения говорят: «Теперь повтори слова, которые ты запомнил».

Инструкция (после воспроизведения слов испытуемым): «А теперь мы будем учить оставшиеся слова. Сейчас я снова прочту те же самые слова. И ты опять должен их повторить — и те, которые ты уже называл, и те, которые ты в первый раз пропустил, — все вместе, в любом порядке».

Инструкция (спустя час после запоминания): «Вспомни, пожалуйста, и назови те слова, которые ты раньше выучил, — в том порядке, как они вспоминаются».

Ход работы: методику желательно проводить в начале обследования не только потому, что к выученным словам испытуемому придется возвращаться через час, но и потому, что для получения достоверных результатов необходимо, чтобы ребенок не был усталым (утомление сильно сказывается на продуктивности запоминания). При применении данной методики в большей мере, чем при использовании остальных, необходима тишина в помещении, где проводится исследование (нельзя позволять, чтобы кто-либо вставал, заходил в экспериментальную комнату и т. п.).

Необходима очень большая точность произнесения слов и неизменность инструкции. Экспериментатор должен читать слова медленно (приблизительно одно слово в секунду), четко. Когда ребенок повторяет слова, экспериментатор в протоколе отмечает крестиками названные слова в том порядке, как их произносит испытуемый. В случае если он называет лишние слова, они тоже заносятся в протокол, а если эти слова повторяются, ставит крестики и под ними.

Если ребенок начинает воспроизведение до завершения чтения, то его надо остановить (желательно жестом) и продолжить чтение.

Когда ребенок закончит воспроизводить слова, надо похвалить его за то, что он хорошо поработал (даже если в действительности результаты воспроизведения низки). После первого воспроизведения слов ребенком психолог продолжает инструкцию. А затем при последующих воспроизведениях снова ставит в протоколе крестики под словами, которые назвал испытуемый. Если при воспроизведении ребенок, вопреки инструкции, называет только вновь запомненные слова, не называя тех, которые он воспроизвел в первый раз, то ему говорят: «Те слова, которые ты вспомнил в первый раз, тоже надо назвать».

Затем опыт повторяется 3, 4 и 5-й раз, но уже без каких-либо инструкций. Экспериментатор просто говорит: «Еще раз».

В случае если ребенок пытается вставлять в процессе опыта какие-либо реплики, экспериментатор его останавливает. Никаких разговоров во время обследования допускать нельзя.

После 5 —7-кратного повторения слов психолог переходит к другим методикам, а через час снова просит испытуемого вспомнить слова без предварительной установки. Чтобы не ошибиться, в протоколе эти повторения лучше отмечать не крестиками, а кружочками.

Протокол

| Предъявления | Слова | Примечание | |||||||||

| ллес | ххлеб | оокно | сстул | ввода | ббрат | кконь | ггриб | иигла | ммед | ||

| 1 | + | | t | | + | + | + | | | | огонь |

| 2 | + | | + | | | + | + | + | | | + |

| 3 | + | + | | | + | + | | + | + | | + |

| 4 | + | + | | | | | | | | + | |

| 5 | + | + |

|

| + |

|

| + |

|

| + |

| Спустя час | ? |

|

| 7 |

|

|

| 7 |

|

|

|

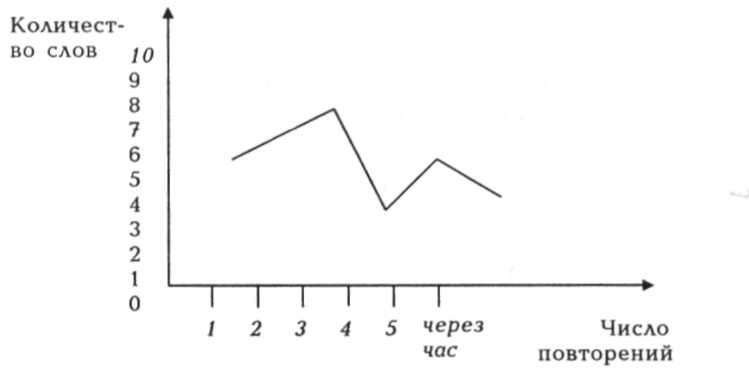

Обработка и анализ результатов.

По результатам исследования, отраженным в протоколе, строится кривая запоминания. Для этого по оси абсцисс откладывают номера повторений, а по оси ординат — число правильно воспроизведенных слов.

Кривая запоминания

По форме кривой можно судить о ряде особенностей запоминания.

Основные виды кривых запоминания следующие.

Растущая кривая. После каждого следующего чтения воспроизводится все больше слов. Допускается, чтобы в двух (но не более) пробах подряд воспроизводилось одно и то же число слов.

В норме кривая запоминания у детей носит примерно такой характер: 5, 7, 9 или 6, 8, или 5, 7, 10 и т. п., то есть к третьему повторению испытуемый воспроизводит 9—10 слов. При последующих повторениях (всего не меньше пяти раз) количество воспроизводимых слов 9- 10.

Снижающаяся кривая. Ребенок ко второму воспроизведению вспоминает 8 — 9 слов, а затем все меньше и меньше. В этом случае кривая запоминания указывает и на ослабление активного внимания, и на выраженную утомляемость ребенка, особенно при астении или при нарушениях мозгового кровообращения. В жизни такой ребенок обычно страдает забывчивостью и рассеянностью. В основе такой забывчивости может лежать преходящая астения, истощаемость внимания. Кривая в таких случаях не обязательно резко падает вниз, иногда она принимает зигзагообразный характер, свидетельствующий о неустойчивости внимания, его колебаниях.

Даже при высоком итоговом результате (отсроченном воспроизведении) и при высоком результате первой пробы такая кривая — повод для предположения о наличии тех или иных неврологических нарушений или о состоянии утомления.

В приведенном протоколе кривая запоминания 5, 6, 7, 3, 5 свидетельствует об ослаблении возможности запоминания. Кроме того, в этом протоколе отмечено, что испытуемый воспроизвел одно лишнее слово — огонь; в дальнейшем при повторении он «застрял» на этой ошибке. Такие повторяющиеся «лишние» слова, по наблюдениям отдельных психологов, встречаются при исследовании больных детей, страдающих текущими органическими заболеваниями мозга. Особенно много таких «лишних» слов продуцируют дети в состоянии расторможенности.

Кривая с плато. Если кривая запоминания имеет вид плато (т. е. испытуемый каждый раз воспроизводит одно и то же количество слов), это указывает на эмоциональную вялость, а также на соответствующее отношение испытуемого к обследованию, иными словами на отсутствие заинтересованности в том, чтобы запомнить больше слов.

Такая кривая часто может свидетельствовать также о нарушениях слуховой памяти. Однако если плато находится на относительно высоком уровне (не ниже семи слов) и с первой пробы воспроизведено нормальное количество слов, то это, скорее всего, показатель не снижения памяти, а низкой мотивации.

Количество слов, воспроизведенных испытуемым после часового перерыва, свидетельствует о развитии памяти в узком смысле этого слова и устойчивости запоминания. Для детей 6 – 7 лет нормально отсроченное воспроизведение не менее шести слов (в среднем – восьми), для более старших детей – не менее семи слов (в среднем – восьми – девяти).

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ОПРОСНИК ШКОЛЬНОЙ ЗРЕЛОСТИ

(Я. Йирасек)

Цель: изучение общей осведомленности ребенка, уровня развития основных мыслительных операций (анализа, сравнения, обобщения).

Приложим

Материал: бланк опросника Я. Йирасека.

Ход работы: ребенку предлагается ответить на ряд вопросов. Ответы испытуемого фиксируются в протоколе.

Инструкция: «Сейчас я задам тебе несколько вопросов. Твоя задача ответить на них как можно полнее и правильнее».

Опросник

1. Какое животное больше — лошадь или собака?

2. Утром вы завтракаете, а днем ...?

3. Днем светло, а ночью ...?

4. Небо голубое, а трава ...?

5. Черешни, груши, сливы, яблоки — это что?

6. Почему раньше, чем пройдет поезд вдоль пути, опускается шлагбаум?

7. Что такое Москва, Ростов, Киев?

8. Который час показывают часы (показать на часах)?

9. Маленькая корова — это теленок, маленькая собака — это маленькая овечка — это ...?

10. Собака больше похожа на курицу или на кошку? Чем похожа, что в них одинакового?

11. Почему во всех автомобилях есть тормоза?

12. Чем похожи друг на друга молоток и топор?

13. Чем похожи друг на друга белка и кошка?

14. Чем отличаются гвоздь и винт? Как бы ты узнал их, если бы они лежали здесь перед тобой?

15. Футбол, прыжки в высоту, теннис, плавание — это что?

16. Какие ты знаешь транспортные средства?

17. Чем отличается старый человек от молодого? Какая между ними разница?

18. Почему люди занимаются спортом?

19. Почему это плохо, когда кто-нибудь уклоняется от работы?

Обработка данных проводится с помощью ключа.

Ключ

| № п/п | Правильный ответ | Не совсем правильный ответ | Неправильный ответ |

| 1 | Лошадь = 0 баллов | - | - 5 баллов |

| 2 | Обедаем. Мы едим суп, мясо = 0 баллов | - | Ужинаем, спим и другие ошибочные ответы = - 3 балла |

| 3 | Темно = 0 баллов | - | - 4 балла |

| 4 | Зеленая = 0 баллов | - | - 4 балла |

| 5 | Фрукты = 1 балл | - | - 1 балл |

| 6 | Чтобы поезд не столкнулся с автомобилем. Чтобы никто не попал под поезд (и т.п.) = 0 баллов | - | - 1 балл |

| 7 | Города = 1 балл | Станции = 0 баллов | -1 балл |

| 8 | Правильно показано = 4 балла | Показаны правильно только четверть, целый час, четверть и час = 3 балла | Не знает часов = 0 баллов |

| 9 | Щенок, ягненок = 4 балла | Только один из двух правильных ответов = 0 баллов | - 1 балл |

| 10 | На кошку, потому что у них обеих по 4 ноги, шерсть, хвост, когти (достаточно одного подобия) = 0 баллов | На кошку (без называния признаков подобия) = - 1 балл | На курицу = - 3 балла |

| 11 | Две причины (тормозить с горы, затормозить на повороте, остановить в случае опасности столкновения, вообще остановиться после окончания езды) = 1 балл | Одна причина = 0 баллов | Он не ехал бы без тормозов и другие ошибочные ответы = -1 балл |

| 112 | Два общих признака (они из дерева и железа, у них рукоятки, это инструменты, ими можно забивать гвозди,с задней стороны они плоские) = 3 балла | Одно подобие = 2 балла | 0 баллов |

| 113 | Определение, что это животные или приведение двух общих признаков (у них по 4 лапы, хвосты, шерсть, они умеют лазить по деревьям) = 3 балла | Одно подобие = 2 балла | 0 баллов |

| 114 | У них есть разные признаки: у винта нарезка(резьба, такая закрученная линия, вокруг зарубки) = 3 балла | Винт завинчивается, а гвоздь забивается или: у винта - гайка = 2 балла | 0 баллов |

| 115 | Спорт, физкультура = 3 балла | Игры (упражнения), гимнастика, состязания = 2 балла | 0 баллов |

| 116 | Три наземных транспортных средства, самолет или корабль = 4 балла | Только три наземных транспортных средства или полный перечень, с самолетом и с кораблем, но только после объяснения взрослого, что транспортные средства - это то, на чем можно куда-нибудь передвигаться = 2 балла | 0 баллов |

| 117 | Три признака (седые волосы, отсутствие волос, морщины, уже не может так работать, плохо видит, плохо слышит, чаще бывает болен, скорее умрет, чем молодой) = 4 балла | Одно или два различия = 2 балла | У него палка, он курит и другие ошибочные ответы = 0 баллов |

| 118 | Две причины (чтобы быть здоровыми, закаленными, сильными, чтобы они были подвижнее, чтобы держались прямо, чтобы не были толстыми, они хотят добиться рекорда и т.п.) = 4 балла | Одна причина = 2 балла | Чтобы что-нибудь уметь и другие ошибочные ответы = 0 баллов |

| 119 | Остальные должны на него работать (или другое выражение того, что вследствие этого несет ущерб кто-нибудь другой) = 4 балла | Он ленивый. Мало зарабатывает и не может ничего купить = 2 балла | 0 баллов |

| 220 | Так платят за пересылку, перевозку письма = 5 баллов | Тот другой должен был бы уплатить штраф = 2 балла | 0 баллов |

После сверки ответов испытуемого с ключом подсчитывается сумма набранных им баллов по всем вопросам опросника. Подсчитанный таким образом индивидуальный балл соотносится с критериями оценки полученных результатов:

1) + 24 балла и больше — высокий уровень;

2) от + 14 до +23 баллов — выше среднего уровень;

3) от 0 до +13 баллов — средний уровень;

4) от -1 до -10 баллов — ниже среднего уровень;

5) -11 баллов и меньше — низкий уровень.

Благополучными считаются результаты, относящиеся к первым трем уровням. Они дают ориентировочную информацию о том, что ребенок интеллектуально готов к обучению в школе, а именно, обладает необходимым запасом знаний, отличается высоким или средним уровнем развития мыслительных операций анализа, сравнения, обобщения.

Изучение эмоционально-волевой сферы дошкольников.

Программа наблюдения за эмоциональными проявлениями детей

(Й. Шванцара).

Автор рекомендует подвергнуть особому вниманию такие эмоциональные проявления детей, как сверхчувствительность, возбуждаемость, капризность, боязливость, плаксивость, злобность, весёлость, завистливость, ревность, обидчивость, упрямство, жестокость, ласковость, сочувствие, самомнение, агрессивность, нетерпеливость. С помощью систематически, регулярно проводимых наблюдений можно своевременно выявить также признаки психического напряжения и невротические тенденции.

Признаки психического напряжения и невротических тенденций.

Грызёт ногти.

Сосёт палец.

Отсутствие аппетита.

Разборчив в еде.

Засыпает медленно и с трудом.

Спит неспокойно

Встаёт в плохом настроении и неохотно.

Жалуется на головные боли.

Жалуется на боли в животе.

Часто бывает рвота.

Часто бывают головокружения.

Заикается.

Чрезмерно потеет.

Краснеет, бледнеет.

Легко пугается.

Часто дрожит от возбуждения или волнения.

Часто плачет.

Часто моргает.

Дёргает рукой, плечом и т.п.

Недержание мочи (днём или ночью).

Недержание стула (днём или ночью).

Припадки злости.

Играет с какой-либо частью тела.

Боится за своё здоровье.

Бывает, что замечтается и мысли его где-то далеко.

Не умеет сосредоточиться на чём-то.

Озабоченность (чем?).

Очень тревожен.

Старается всегда быть тихим.

Боится темноты.

Часто видит во сне фантастические предметы.

Боится одиночества.

Боится животных (каких?).

Боится чужих людей.

Боится шума.

Боится неудачи (в чём?).

Часто испытывает чувство стыда, позора или вины.

Испытывает чувство неполноценности.

Результаты наблюдений целесообразно представить в виде оценочной шкалы. По вертикали перечисляют эмоциональные проявления ребёнка, а по горизонтали отмечается степень выраженности каждого из них (0 – отсутствие эмоционального проявления; 1 – минимальное проявление; 2 – среднее; 3 – значительное проявление; 4 – крайне яркое проявление). В итоге создаётся профиль чувственных проявлений конкретного ребёнка.

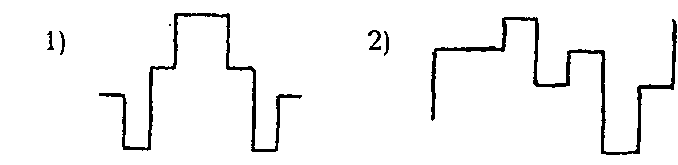

Методика изучения развитости самоконтроля.

Методика направлена на оценку развитости самоконтроля. Способность к самоконтролю предполагает обращение внимания ребёнка на содержание собственных действий, способность к оценке результатов этих действий, а также своих возможностей. Ребёнку предлагается по очереди рассмотреть 4 картинки и описать изображённые на них ситуации, предложив свои варианты разрешения проблем (приложение 1).

Интерпретация результатов: если ребёнок объясняет причины неудач во всех случаях, приписывая вину скамейке, качелям, горке, краске и т.п., а не персонажам, то, он не умеет ещё оценивать себя и контролировать свои действия. Скорее всего, столкнувшись с неудачей, он бросит начатое дело и займётся чем-то другим.

Если ребёнок видит причину в самом герое и предлагает ему потренироваться, подрасти, набраться сил, позвать на помощь, значит у него развиты навыки самоконтроля и самооценивания.

Если ребёнок видит причину неудач и в герое и в объекте, это может свидетельствовать о хорошей способности к разностороннему анализу ситуации.

Методика «Лестница».

Данная методика относится к проективным методам и позволяет выявить такой немаловажный фактор, влияющий на поведение и взаимоотношения детей, как самооценка и самопринятие ребёнка.

Экспериментатор кладёт перед ребёнком рисунок лестницы (обычно из семи ступенек) и объясняет, что на самой верхней ступеньке находятся люди, которые больше всего нравятся ребёнку (показывает верхнюю ступеньку), на ступеньке пониже – те, что меньше нравятся, на самой нижней – люди, которые ему совсем не нравятся. Объяснение сопровождается показом соответствующих ступенек. Информация о том, что на нижней ступеньке находятся люди, которые ребёнку совсем не нравятся, экспериментатор сообщает спокойно, поскольку не следует вызывать у него подчёркнуто эмоциональное отношение к ним.

Затем ребёнку предлагают показать, на какую ступеньку и почему поставят его друзья, братья, сёстры, он сам, мама, папа, воспитательница и др. Не следует начинать с наиболее эмоционально значимых людей (мама, папа, сам ребёнок). Иногда дети формально выполняют задание методики (на вопрос о том, почему он думает, что тот или иной человек поставит его на эту ступеньку, отвечает: «А здесь пусто» и т.п.). В этом случае можно через несколько дней дать задание повторно, объясняя, что не обязательно разные люди должны ставить его на разные ступеньки, могут на одну и ту же. Однако такое выполнение задания тоже диагностично – оно может свидетельствовать о несформированности самооценки ребёнка.

Так как методика относится к проективным методам, следует помнить при интерпретации результатов, что она не даёт прямого соответствия полученных результатов самооценке ребёнка. Необходимо помнить, что дети могут заменять имеющуюся реальность на желаемую. Выбор детьми дошкольного возраста верхней ступеньки может отражать и специфику возраста, а не быть показателем некритичности ребёнка, его завышенной самооценки.

Методика позволяет определить не только адекватность и уровень самооценки (высокий-низкий), но и выявить её устойчивость, противоречия (например, высокая дома, но низкая в детском саду). Отказ выполнить задание или длительные колебания характерны для детей с низкой или неустойчивой самооценкой.

В модификации методики (С.Г.Якобсон, В.Г.Щур) ребёнок должен поставить себя на одну из ступенек лесенки, но при этом задаются разные качества для оценки (например, нижняя ступенька – самые глупые дети, верхняя ступенька – самые умные и т.п.). Обсуждаются три ситуации: «Я сейчас», «Я, когда был маленьким», «Я, когда вырасту большой».

Аналогичным образом можно выявить самооценку и притязания ребёнка в конкретных видах деятельности (художественной, игровой, музыкальной).

Тест тревожности.

(Р.Тэммл, М.Дорки, В.Амен)

Ребёнку по очереди предлагаются 14 рисунков. Каждый рисунок представляет собой некоторую типичную для жизни дошкольника ситуацию (приложение 2). Каждый рисунок выполнен в двух вариантах: для девочек и для мальчиков. Лицо ребёнка на картинках не прорисовано, дан лишь контур. Каждый рисунок снабжён двумя дополнительными контурами – улыбающееся лицо ребёнка и печальное лицо. Беседа проводится индивидуально. Исследователь предъявляет ребёнку рисунок и даёт инструкцию.

Игра с младшими детьми. «Как ты думаешь, какое лицо будет у ребёнка: весёлое или печальное? Он (она) играет с малышами».

Ребёнок и мать с младенцем. «Как ты думаешь, какое лицо будет у ребёнка: печальное или весёлое? Он (она) гуляет с мамой и малышом».

Объект агрессии. «Как ты думаешь, какое лицо будет у ребёнка: весёлое или печальное?».

Одевание. «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого ребёнка? Он (она) одевается».

Игра со старшими детьми. «Как ты думаешь, какое лицо будет у ребёнка: весёлое или печальное? Он (она) играет со старшими детьми».

Укладывание спать в одиночестве. «Как ты думаешь, какое лицо будет у ребёнка: печальное или весёлое? Он (она) идёт спать».

Умывание. «Как ты думаешь, какое лицо будет у ребёнка: весёлое или печальное? Он (она) в ванной».

Выговор. «Как ты думаешь, какое лицо будет у ребёнка: печальное или весёлое?»

Игнорирование. «Как ты думаешь, какое лицо будет у ребёнка: весёлое или печальное?».

Агрессивное нападение. «Как ты думаешь, какое лицо будет у ребёнка: весёлое или печальное?».

Собирание игрушек. «Как ты думаешь, какое лицо будет у ребёнка: весёлое или печальное? Он (она) убирает игрушки».

Изоляция. «Как ты думаешь, какое лицо будет у ребёнка: печальное или весёлое?»

Ребёнок с родителями. «Как ты думаешь, какое лицо будет у ребёнка: печальное или весёлое? Он (она) со своими мамой и папой».

Еда в одиночестве. «Как ты думаешь, какое лицо будет у ребёнка: печальное или весёлое? Он (она) ест».

Дополнительные вопросы ребёнку не задаются. Выбор ребёнком соответствующего лица и словесные высказывания ребёнка фиксируются, а затем подвергаются количественному и качественному анализу.

На основании данных протокола вычисляется индекс тревожности ребёнка.

ИТ = число эмоционально негативных выборов

14 * 100%

В зависимости от уровня индекса детей подразделяют на 3 группы:

Высокий уровень тревожности ИТ50%

Средний уровень тревожности 20%

Низкий уровень тревожности ИТ

Качественный анализ позволяет выделить сферу, в которой ребёнок испытывает наибольшую тревогу.

Отношения ребёнок-ребёнок отражены в рисунках 1, 3, 5, 10, 12.

Отношения ребёнок-взрослый – рисунки 2, 8, 9, 11, 13.

Ситуации одиночества – рисунки 4, 6, 7, 14.

Как правило, наибольший уровень тревожности проявляется в ситуациях, моделирующих отношения ребёнок-ребёнок.

Диагностика межличностных отношений дошкольников со взрослыми и сверстниками.

Социометрия помогает изучить сферу межличностных отношений детей наиболее объективно и корректно. В эксперименте, разработанном Я.Л.Коломинским («Выбор в действии»), существует специально адаптированный вариант для дошкольников, который условно назван «У кого больше?».

Экспериментальная процедура состоит в следующем. Предварительно готовятся по 3 переводные картинки на каждого ребенка группы. На оборотной стороне картинки ставится номер, «присвоенный» каждому из детей. Помощник экспериментатора выводит детей за исключением одного, в другое помещение, где занимает их игрой, чтением книги.

Экспериментатор обращается к оставшемуся ребенку: «Вот тебе 3 картинки. Можешь положить их по одной любым трем детям нашей группы. У кого оказывается больше картинок – тот выигрывает. Никто не будет знать, куда ты положил картинку. Даже мне можешь не говорить, если не хочешь». Ребенок выполняет задание и уходит в третье помещение.

Экспериментатор фиксирует в заготовленной социометрической матрице выборы. детей.

По этой таблице осуществляется подсчет выборов, полученных каждым ребенком (по вертикальным столбцам) и записываются в соответствующую графу матрицы.

Социометрический эксперимент может быть проведен по варианту Т.А.Репиной «Секрет». Игра дает возможность выявить существенные характеристики детских отношений в группе. По количеству полученных каждым ребенком картинок можно судить о положении его в группе сверстников. Следует обратить особое внимание на детей, не получивших подарков, а также на тех, которые получили отрицательные выборы. В данной методике эти задачи решаются путем качественного анализа мотиваций детей при осуществлении выбора или в проективной ситуации («Если бы только трем детям у тебя не хватило картинок, кому бы ты не дал?»).

Для проведения экспериментальной игре «Секрет» нужно подготовить по 3 картинки на каждого ребенка и 6-8 запасных. Игру проводят двое взрослых, не работающих непосредственно в группе. В раздевалке. Где находятся шкафчики для одежды детей, ставят подальше друг от друга два детских столика с двумя стульчиками у каждого (для ребенка и для взрослого.)

Перед началом эксперимента ребенку дают инструкцию: «Сегодня все дети нашей группы будут играть в интересную игру, которая называется «Секрет». По секрету все будут дарить друг другу красивые картинки». Чтобы ребенок мог легче принять задачу – подарить другим то, что нравится самому, его заверяют: «Ты будешь дарить ребятам, а они подарят тебе». Далее взрослый дает ребенку 3 картинки и говорит: «Ты можешь их подарить тем ребятам, которым захочешь, только каждому по одной. Если хочешь, можешь подарить картинки и тем ребятам, которые болеют» (последняя фраза произносится быстро, чтобы дети не воспринимали ее как обязательный совет). Если ребенок долго не может решить, кому сделать подарки, взрослый объясняет: «Можешь подарить тем детям, которые тебе больше всех нравятся, с которыми ты любишь играть». После того, как ребенок сделал свой выбор, назвал имена детей, которым хочет преподнести подарки, взрослый обращается к нему: «Почему ты в первую очередь решил подарить картинку…?» Далее ребят спрашивают: «Если бы у тебя было много картинок и только трем детям из группы не хватало, кому бы ты не стал давать картинку?» Все ответы записываются в тетради, а на обратной стороне картинки отмечается имя ребенка, которому она подарена. Важно, чтобы все дети нашли у себя «подарки». Для этого экспериментатор использует запасные картинки.

Обработка и анализ социометрических исследований. Первичная информация каждого социометрического исследования – социометрический выбор – фиксируется в процессе самого исследования.

Далее заполняются нижние суммирующие графы таблицы: «число полученных выборов», «число ожидаемых выборов», «число взаимных выборов», «число взаимных выборов», «число оправдавшихся выборов».

Результаты описанных экспериментов можно представить графически в виде социограммы. Для этого следует начертить 4 концентрические окружности, разделить их пополам вертикальной линией. Справа располагают номера мальчиков, слева – девочек. Размещение детей будет соответствовать числу полученных ими выборов: в 1-ой окружности – дети, получившие 5 и более выборов; во 2-ой – 3 – 4 выбора; в 3-ей – 2 выбора; в 4-ой – ни одного выбора. Соединив линиями выбора условные номерные знаки детей, можно выделить характер связей, особенности половых дифференциаций, взаимность и невзаимность.

Социометрический статус ребенка в системе межличностных отношений определяется путем подсчета полученных им выборов. Дети могут быть отнесены в зависимости от этого к одной из четырех статусных категорий: «звезды» (5 и более выборов), «предпочитаемые» (3 – 4 выбора), «принятые» (1 – 2 выбора), «непринятые» (0 выборов).

Цветовой тест отношений

Методика предназначена для изучения эмоционального отношения ребёнка к нравственным нормам. Для проведения ЦТО нужен лист белой бумаги и 8 карточек разного цвета (синяя, зелёная, красная, жёлтая, фиолетовая, коричневая, серая, чёрная). Исследование проводится индивидуально. Перед ребёнком раскладывают на белой бумаге произвольно восемь цветных карточек.

Инструкция: Представь себе, что это волшебный дом с волшебными окошками. В нём живут разные люди. Я буду называть тебе людей, а ты сам выберешь, кто где будет жить. Договорились? Хорошо! В каком окошке живут добрые люди? А ленивые?

Далее называется весь список понятий. Необходимо чередовать положительные и отрицательные (но не парные) нравственные качества. При этом цвета могут повторяться, то есть ребёнок может выбрать один и тот же цвет на разные понятия.

В протоколе фиксируется цвет, который был выбран для каждого понятия и комментарии ребёнка.

Протокол обследования.

| №п/п | Ф.И. ребёнка | Добрый | Злой | … | Жадный | Трудолю- бивый | Ленивый |

| 1 | Акопов Лёва | Синий | Чёрный | … | Красный | Фиолетовый | Синий |

| 2 | Петрова Катя | Жёлтый | Серый | … | Красный | Жёлтый | Серый |

Обработка результатов.

При анализе результатов необходимо соотнести цвет, присвоенный каждому понятию, и эмоциональное значение этого цвета.

Эмоционально-психологическая характеристика цветов.

СИНИЙ добросовестный, спокойный, несколько холодный

ЗЕЛЁНЫЙ самостоятельный, настойчивый, иногда упрямый, напряжённый

КРАСНЫЙ дружелюбный, общительный, энергичный, уверенный, раздражительный

ЖЁЛТЫЙ очень активный, открытый, общительный, весёлый

ФИОЛЕТОВЫЙ беспокойный, эмоционально напряжённый, имеющий потребность в душевном контакте

КОРИЧНЕВЫЙ зависимый, чувствительный, расслабленный

СЕРЫЙ вялый, пассивный, неуверенный, безразличный

ЧЁРНЫЙ молчаливый, эгоистичный, враждебный, отвергаемый.

Опыт показывает, что дети дошкольного возраста обычно выбирают:

ДОБРЫЙ – жёлтый, красный цвета, т.е. дети считают, что добрый человек общительный, дружелюбный и открытый.

ЗЛОЙ – чёрный цвет.

ЧЕСТНЫЙ – жёлтый, фиолетовый и красный цвета. Для детей данное понятие ассоциируется с потребностью в душевном контакте, общительностью, дружелюбием.

ЛЖИВЫЙ – чёрный цвет.

ЩЕДРЫЙ – красный и фиолетовый цвета. Однако дети 5 лет нередко выбирают чёрный цвет, так как они знают , что быть щедрым хорошо, но отдать своё, поделиться им ещё трудно.

ЖАДНЫЙ – красный и чёрный цвета. То есть дети считают жадного человека решительным, сильным, может даже агрессивным и враждебным.

ТРУДОЛЮБИВЫЙ – фиолетовый и жёлтый цвета.

ЛЕНИВЫЙ – коричневый, серый, синий цвета.

Рисуночные техники исследования личности ребенка и системы его межличностных отношений (в том числе и рисунок семьи) выделяются среди других методик адекватностью требованиям, выдвигаемым к методикам психологического обследования в условиях психологической консультации (эти требования изложены – Бодалевым А.А., Столиным В.В., 1981г.) Методика рисунка семьи доступна и удобна в применении в условиях психологического консультирования, обладает значимостью с точки зрения выбора тактики деятельности психолога – консультанта по психологической коррекции нарушений межличностных отношений, так как дает представление о субъективной оценке ребенком своей семьи, своего места в ней, о его отношениях с другими членами семьи; невербализованность техники позволяет экстериоризировать то содержание, которое является неосознанным или не вполне осознанным, а также содержание, которое ребенок не может выразить словами; вследствие привлекательности и естественности задания она способствует установлению хорошего эмоционального контакта психолога с ребенком, снимает напряжение, возникающее в ситуации обследования. Особенно продуктивно применение рисунка семьи в старшем дошкольном и младшем школьном возрасте, так как полученные с помощью этого результаты мало зависят от способности ребенка вербализовать свои переживания, от его способности к интроспекции, от способности «вжиться »в воображаемую ситуацию, т. е. От тех особенностей психической деятельности, которые осуществлены при выполнении заданий, основанных на вербальной технике.

Как недостаток данной методики можно упомянуть большую долю субъективности как при оценке результатов. Так и при интерпретации. Однако, малая структурализация процесса интерпретации тем самым дает возможность более глубокого проникновения в суть проблем ребенка, хотя не всегда достаточно достоверного. С этим связано также требование к квалификации психолога, способности целостного воспринять внутренний мир ребенка.

Рисунок семьи, как и все проективные методики, нуждаются в глубоко индивидуальном подходе, в лабильности интерпретации отдельных признаков и целого в зависимости от более широкого контекста. Представленные ниже основы интерпретации являются точками отсчета, заключают в себе тенденции, но, тем не менее, требуют осмысления и критического отношения к ним в каждом конкретном случае. Поэтому на настоящем уровне разработки методика может применяться как среднего ориентации психолога в проблемах ребенка, служить для построения рабочей гипотезы, но полученные при ее помощи результаты не могут стать единственной основой психологического заключения, диагноза. Это обусловлено и тем, что данная техника недостаточного разработана ( как и большинство проективных методик) с точки зрения диагностической и прогностической валидности. Оговоренные обстоятельства накладывают определенные требования к сфере применения методики рисунка семьи и к заключениям, сделанным на ее основе. Однако, теоретическая валидность главных принципов интерпретации рисунка семьи (см. Хоментаускас Г., 1984), по нашему мнению, является достаточным основанием для применения этой методики в тех сферах, где на ее основе формулируется рабочая гипотеза, может впоследствии уточняться, верифицироваться, т.е. в психологическом консультировании, медицинской и педагогической психологии.

1.Процедура исследования

Для исследования необходимы: лист белой бумаги (21 * 29см) шесть цветных карандашей (черный, красный, синий, зеленый, желтый, коричневый), ластик.

Ребенку дается инструкция: «Нарисуй, пожалуйста, свою семью ». Ни в коем случае нельзя объяснять, что означает слово «семья», т.к. Этим искажается сама суть исследования. Если ребенок спрашивает, что ему рисовать, психолог должен просто повторить инструкцию. Время выполнения задания не ограничивается (в большинстве случаев оно длиться не более 35 мин.). При выполнении задания следует отмечать в протоколе:

А) последовательность рисования деталей;

Б) паузы более 15 сек;

В) стирание деталей;

Г) спонтанные комментарии ребенка;

Д) эмоциональные реакции и их связь с изображаемым содержанием.

После выполнения задания надо стремиться получить максимум информации вербальным путем. Обычно задаются следующие вопросы:

1.Скажи, кто тут нарисован?

2. Где они находятся?

3. Что они делают? Кто это придумал?

4. Им весело или скучно? Почему?

5. Кто из нарисованных людей самый счастливый? Почему?

6. Кто из них самый несчастный? Почему?

Последние два вопроса провоцируют ребенка на открытое обсуждение чувств, что не каждый ребенок склонен делать. Поэтому если ребенок не отвечает на них или отвечает формально, не следует настаивать на эксплицитном ответе. При опросе психолог должен пытаться выяснить смысл нарисованного ребенком: чувства к отдельным членам семьи, почему ребенок не нарисовал кого-нибудь из членов семьи (если так произошло), что значит для ребенка определенные детали рисунка (птицы, зверушки и т. п.) . При этом, по возможности ,следует избегать прямых вопросов, настаивать на ответе, т.к. это может индуцировать тревогу, защитные реакции. Часто продуктивными оказываются проективные вопросы (например: «Если бы вместо птички был нарисован человек, то кто бы это был?»,

«Кого мама позовет идти с собой?» и т. д.).

После опроса просим решить ребенка 6 ситуаций: три из них должны выявить негативные чувства к членам семьи, три - позитивные.

1.Представьте себе, что ты имеешь два билета в цирк. Кого ты бы позвал с собой?

2.Представь, что вся семья идет в гости, но один из вас заболел и должен остаться дома. Кто он?

3.Ты строишь из конструктора дом (вырезаешь бумажное платье для куклы) и тебе не везет. Кого ты позовешь на помощь?

4.Ты имеешь … билетов ( на один меньше ,чем членов семьи ) на интересную кинокартину . Кто остается дома?

5.Представь себе, что ты попал на необитаемый остров. С кем бы ты хотел там жить?

6.Ты получил в подарок интересное лото. Вся семья села играть ,но вас одним человеком больше ,чем надо. Кто не будет играть?

Для интерпретации также надо знать:

А) возраст исследуемого ребенка;

Б) состав его семьи, возраст братьев и сестер;

В) если возможно, иметь сведения о поведении ребенка в семье, детском саду или в школе.

2. Интерпретация рисунка семьи

Интерпретацию рисунка условно разделим на три части:

Анализ структуры рисунка семьи.

Интерпретация особенностей графических презентаций членов семьи.

Анализ процесса рисования.

Анализ структуры рисунка семьи

Сравнение состава нарисованной и реальной семьи. Ожидается, что ребенок, переживающий эмоциональное благополучие в семье, будет рисовать полную семью. По нашим данным, около 85% детей 6-8 лет, нормального интеллекта, проживающих совместно со своей семьей, в рисунке изображают ее полностью. Искажение реального состава семьи всегда заслуживает пристального внимания, т. е. за этим почти стоит эмоциональный конфликт, недовольство семейной ситуацией. Крайние варианты представляют собой рисунки, в которых: вообще не изображены люди; изображены только не связанные с семьей люди. Такое защитное избегание задания встречается у детей достаточно редко. За такими реакциями чаще всего кроется:

А) травматические переживания, связанные с семьей;

Б) чувство отверженности, покинутости (поэтому Такие рисунки относительно часты у детей, недавно пришедших в интернат из семьи);

В) аутизм;

Г) чувство небезопасности, большой уровень тревожности;

Д) плохой контакт психолога с исследуемым ребенком.

В практической работе чаще приходится сталкиваться с менее выраженными отступлениями от реального состава семьи. Дети уменьшают состав семьи «забывая » нарисовать тех членов семьи, которые им менее эмоционально привлекательны, с которыми сложились конфликтные отношения. Не рисуя их, ребенок как бы разряжает неприемлемую для него эмоциональную атмосферу в семье, избегает негативных эмоций, связанных с определенными людьми. Наиболее часто на рисунке отсутствуют братья и сестры, что связано с наблюдаемыми в семье ситуациями конкуренции.

В некоторых случаях вместо реальных членов семьи ребенок рисует маленьких зверушек, птиц. Психологу всегда следует уточнить , с кем ребенок их идентифицирует (наиболее часто так рисуются братья и сестры, чье влияние в семье ребенок стремиться уменьшить). Например, девочка И., восьми лет, нарисовала себя, а рядом маленького зайчишку. Свой рисунок она объяснила следующим образом: «Сейчас пойдет дождь, я убегу, а зайчик останется и промокнет. Он не умеет ходить». На вопрос: кого тебе напоминает зайчик? – девочка ответила, что он похож на сестричку, которой нет еще годика и которая не умеет ходить. Таким образом, в рисунке И. Обесценивает свою сестру, осуществляет против нее символическую агрессию.

Случается, что ребенок вместо реальной семьи рисует семью зверят. Например, мальчик 7 лет Н., ощущающий отвержение, фрустрацию потребности в близких эмоциональных контактах, на рисунке изобразил только маму и папу, а рядом нарисовал семейство зайцев, которое по составу идентично семье Н. Таким образом, в рисунке ребенок, раскрывая чувство отверженности (не нарисовал себя), тем самым выразил и сильное стремление к теплым эмоциональным контактам, ощущению общности (изобразил близкий контакт семейства зверушек).

Большой интерес представляют те рисунки, в которых ребенок не рисует себя, или вместо семьи рисует только себя. В обоих случаях рисующий не включает себя в состав семьи, что свидетельствует об отсутствии чувства общности. Отсутствие на рисунке «я» более характерно для детей, чувствующих отвержение, неприятие. Презентация в рисунке только «я» может указывать на различное психическое содержание, в зависимости от контекста других характеристик рисунка. Если указанной презентации свойственна и позитивная концентрация на рисовании самого себя (большое количество деталей тела, цветов, декорирование одежды, большая величина фигуры), то это наряду с несформированным чувством общности указывает и на определенную эгоцентричность, истероидные черты характера. Если же рисунку себя свойственна маленькая величина, схематичность, если в рисунке другими деталями и цветовой гаммой создан негативный эмоциональный фон, то можно предполагать присутствие чувства отверженности, покинутости, иногда – аутистических тенденций.

Информативным является и увеличение состава семьи. Как правило, это связано с неудовлетворенными психическими потребностями в семье. Примерами могут служить рисунки единственных детей: они относительно чаще включают в рисунок семьи посторонних людей. Выражением потребности в равноправных, кооперативных связях является рисунок ребенка, в котором дополнительно к членам семьи нарисован ребенок того же возраста (двоюродный брат, дочь соседа и т.п.). Презентация более маленьких детей указывает на неудовлетворенные аффилиативные потребности, желание занять охраняющую, родительскую позицию по отношению к другим детям (такую же информацию может дать и дополнительно к членам семьи нарисованная собачка, кошка и т. п.).

Дополнительно к родителям (или вместо них) нарисованные не связанные с семьей взрослые указывают на восприятие неинтегративности семьи, на поиск человека, способного удовлетворить потребность ребенка в близких эмоциональных контактах. В некоторых случаях - на символьное разрушение целостности семьи, месть родителям вследствие ощущения отверженности, ненужности.

Расположение членов семьи. Оно оказывает на некоторые психологические особенности взаимоотношений в семье. Сам анализ расположения по своему содержанию созвучен с проксимической оценкой группы людей, с той разницей, что рисунок - это символическая ситуация которой зависит только от одного человека - автора рисунка. Это обстоятельство делает необходимым (как и при других аспектах анализа) различать, что отражает рисунок - субъективное реальное (воспринимаемое), желаемое, то, чего ребенок боится, избегание и т. д.

Сплоченность семьи, рисование членов семьи с соединенными руками, объединенность их в общей деятельности является индикатором психологического благополучия, восприятия интегративности семьи, включенности в семью. Рисунки с противоположными характеристиками (разобщенность членов семьи)

Могут указывать на низкий уровень эмоциональных связей. Осторожности в интерпретации требуют те случаи, когда близкое расположение фигур обусловлено замыслом поместить членов семьи в ограниченное пространство (лодку, маленький домик и т. п.). Тут близкое расположение может, наоборот, говорить о попытке ребенка объединить, сплотить семью (для этой цели ребенок прибегает к внешним обстоятельствам, т.к. чувствует тщетность такой попытки).

Психологически интереснее те рисунки, в которых часть семьи расположена в одной группе, а один или несколько лиц - отдельно. Если отдаленно ребенок рисует себя, это указывает на чувство невключенности, отчужденности. В случае отделения другого члена семьи можно предполагать негативное отношение ребенка к нему, иногда судить об угрозе, исходящей от него. Часты случаи, когда такая презентация связана с реальным отчуждением члена семьи, с малой его значимостью для ребенка.

Группировка членов семьи в рисунке иногда помогает выделять психологические микроструктуры семьи, коалиции. Так, например, мальчик П., 6 лет нарисовал себя рядом с отцом и в отдельной группе - мать с сестрой, иллюстрируя таким образом существующую в этой семье конфронтацию на почве ролевых несовпадений «мужественности » и «женственности».

Как указывалось ранее, ребенок может выражать эмоциональные связи в рисунке посредством физических расстояний. То же значение имеет и отделение членов семьи объектами, деление рисунка на ячейки, по которым распределены члены семьи. Такие презентации указывают на слабость позитивных межперсональных отношений.

Анализ особенностей нарисованных фигур

Особенности графических презентаций отдельных членов семьи могут дать информацию большого диапазона - об эмоциональном отношении ребенка к отдельному члену семьи, о том, каким ребенок его воспринимает, об образе «я»

Ребенка и его половой идентификации и т. д.

При оценке эмоционального отношения ребенка к членам семьи следует обратить внимание на следующие моменты графических презентаций:

1.Количество деталей тела. Присутствуют ли : голова, волосы, уши, глаза, зрачки, ресницы, брови, нос, рот, шея, плечи, руки, ладони, пальцы, ноги, ступни.

2.Декорирование (детали одежды и украшения): шапка, воротник, бант, карманы, ремни, пуговицы, элементы прически, сложность одежды, украшения, узоры на одежде и т. п.

3.Количество использованных цветов для рисования фигуры.

Как правило, хорошие эмоциональные отношения с человеком сопровождаются позитивной концентрацией на его рисовании, что в результате отражается в большом количестве частей тела, декорировании, использовании разнообразных цветов. И наоборот, негативное отношение к человеку ведет большей схематичности, неоконченности его графической презентации. Иногда пропуск в рисунке существенных частей тела ( головы, рук, ног) может указывать наряду с негативным отношением также на агрессивные побуждения относительно этого человека.

О восприятии других членов семьи и образе « я » рисующего можно судить на основе сравнений величин фигур, особенностях презентации отдельных частей тела и всей фигуры в целом.

Дети, как правило, самыми большими рисуют отца или мать, что соответствует реальности. Однако, иногда соотношению величин членов семьи - семилетний ребенок может оказаться выше и шире своих родителей и т. д.

Это объясняется тем, что для ребенка (как и для древнего египтянина) величина фигуры является средством, при помощи которого он выражает силу, превосходство, значимость, доминирование. Так, например, в рисунке девочке 6 лет Н. мама нарисована на одну треть больше отца и вдвое больше других членов семьи. Для этой семьи была характерна большая доминантность, пунитивность матери, которая являлась истинно авторитарным руководителем семьи. Неготовые дети самыми большими или равными по величине с родителями рисуют себя. Это может быть связано:

А) с эгоцентричностью ребенка;

Б) с решением Эдипова комплекса, когда ребенок приравнивает себя к родителю противоположного пола, исключая или уменьшая при этом «конкурента».

Значительно меньшими, чем другие члены семьи, себя рисуют дети, которые :

А) чувствуют свою незначительность, ненужность и т. п.;

Б) требующие опеки, заботы со стороны родителей.

Иллюстрацией этого положения может служить рисунок мальчика Я. шести с половиной лет. В рисунке семьи он нарисовал себя ненатурально маленьким, к тому же, почти вдвое меньше, чем нарисовал себя в других ситуациях. Аналогичная трансформация свойственна и его поведению. Активный в группе детского сада, мальчик занимал позицию «малыша» дома. Тут он использовал свою плаксивость, беспомощность как средства привлечения внимания родителей.

Вообще, при интерпретации величин фигур психолог должен обратить внимание только на значительные искажения, а при оценке величин фигур исходить из реального соотношения величин (например, семилетний ребенок в среднем на 0,3-0,35 ниже своего родителя).

Информативной может быть и абсолютная величина фигур. Большие, через весь лист фигуры рисуют импульсивные, уверенные в себе, склонные к доминированию дети. Очень маленькие фигуры связаны с тревожностью, чувством небезопасности.

При анализе особенностей презентаций членов семьи следует обращать внимание и на рисование отдельных частей тела. Дело в том, что отдельные части тела связаны с определенными формами активности, являются средствами общения, контроля, передвижения и т. д. Особенности их презентации могут указывать на определенное, с ними связанное чувственное содержание.

Коротко проанализируем самые информативные в этом плане части тела.

Руки являются основными средствами воздействия на мир, физического контроля поведения других людей. Если ребенок рисует себя с поднятыми вверх руками, с длинными пальцами, то это часто связано с его агрессивными желаниями.

Голова - центр локализации « я » ,интеллектуальной и перцептивной деятельности; лицо - самая важная часть тела в процессе общения. Уже дети 3 лет в рисунке обязательно рисуют голову, некоторые части лица. Если дети старше пятилетнего возраста (нормального интеллекта) в рисунке пропускают части лица (глаза, рот), это может указывать на серьезные нарушения в сфере общения, отгороженность аутизм. Если при рисовании других членов семьи пропускают голову, черты лица или штрихуют все лицо, то это связано с конфликтными отношениями сданным лицом, враждебным отношением к нему.

Выражение лиц нарисованных людей также может быть индикатором чувств ребенка к нем. Однако, надо иметь в виду, что дети склонны рисовать улыбающихся людей, это своеобразный « штамп » в их рисунках, но это вовсе не означает, что дети так воспринимают окружающих. Для интерпретации рисунка семьи выражение лица значимы только в тех случаях, когда они отличаются друг от друга. В этом случае можно полагать, что ребенок сознательно или бессознательно использует это как выразительное средство – это свойственно детям младше шести лет. Например, мальчик 3 лет Р., последний сын в семье, имеющий в отличие от своих братьев физический дефект, и не такой, как они, успевающий в учебе и спорте, в рисунке выразил свое чувство неполноценности , изображая себя значительно меньше, с опущенными краями губ вниз. Эта графическая презентация « я » явно отличалась от других членов семьи - больших и улыбающихся.

Девочки больше, чем мальчики, уделяют внимание рисованию лица, изображают больше деталей. Они замечают, что матери много времени уделяют уходу за лицом, косметике, и сами постепенно усваивают ценности взрослых женщин. Поэтому концентрация на рисовании лица может указывать на хорошую половую идентификацию девочки. В рисунке мальчика этот момент может быть связан с озабоченностью своей физической красотой, стремлением компенсировать свои недостатки формированием стереотипов женского поведения.

Презентация зубов и выделение рта – черты у детей, склонных к оральной агрессии. Если ребенок так рисует не себя, а другого члена семьи, то это часто связано с чувством страха, воспринимаемой враждебностью этого человека к ребенку.

Существует закономерность, что с возрастом детей рисование человека обогащается все новыми деталями. Дети 3,5 лет большинстве рисуют «головонога», а в 7 лет - презентируют уже богатую схему тела. Каждому возрасту свойственны определенные детали, и их пропуск в рисунке, как правило, связан с отрицанием каких-то функций, с конфликтом. Если, скажем, ребенок 7 лет не рисует одной из этих деталей: головы, глаз, носа, рта, рук, туловища, ног - на это надо обратить внимание. Примером могут быть рисунки мальчика 7 лет Г.

Он никогда не рисовал нижней части тела. В беседе с родителями выяснилось, что им большую тревогу внушал интерес Г. к своим половым органам. Несколько раз он был даже наказан за такую « познавательную » деятельность, которую родители восприняли как мастурбацию. Такое поведение родителей индуцировало у ребенка чувство вины, отрицание функций нижней части тела, что повлияло на его образ « я ».

У детей старше 5,5 – 6 лет в рисунках выделяются две разные схемы рисования индивидов разной половой принадлежности. Например, туловище мужчины рисуется овальной формы, женщины - треугольной, или половые различия выражаются другими средствами. Если ребенок рисует себя также, как и другие фигуры того же пола, то можно говорить о его адекватной половой идентификации. Аналогичные детали и цвета в презентации двух фигур ( например, сына и отца) можно интерпретировать как показ стремления быть похожим на это лицо, идентификацию с ним, хорошие эмоциональные контакты.

Анализ процесса рисования

При анализе процесса рисования следует обращать внимание на:

А) последовательность рисования членов семьи;

Б) последовательность рисования деталей;

В) стирание;

Г) возвращение к уже нарисованным объектам, деталям фигуры;

Д) паузы;

Е) спонтанные комментарии.

Интерпретация процесса рисования, в общем, реализует тезис о том, что за динамическими характеристиками рисования кроются изменения мысли, актуализации чувств, напряжения, конфликты, они отражают значимость определенных деталей рисунка для ребенка. Интерпретация процесса рисования требует творческого включения всего практического опыта психолога, его интуиции. Несмотря на большой уровень неопределенности, как раз этот уровень анализа часто дает наиболее содержательную, глубокую, значимую информацию.

В своем анализе наметим лишь некоторые общие тенденции.

По данным А.Л.Венгер, около 38% детей первой рисуют фигуру матери, 35% - себя, 17% -отца, 8% - братьев и сестер. Как при рассказе ребенок начинает с главного, так и в рисунке первым изображает наиболее значимого, главного, или наиболее эмоционально близкого человека. Такое частотное распределение, наверное, обусловлено тем, что в нашей культуре мать часто является ядром семьи, выполняет наиболее важные функции в семье, больше времени бывает с детьми, больше чем другие уделяет им внимание. То, что часто дети первыми рисуют себя, наверное, связано с их эгоцентричностью как возрастной характеристикой. Исходя из этого, последовательность рисования более информативна в тех случаях, когда ребенок в первую очередь рисует не себя и не мать, а другого члена семьи. Чаще всего это наиболее значимое лицо для ребенка или человек, к которому он привязан.

Примечательны случаи, когда ребенок последней рисует мать. Часто это связано с негативным отношением к ней.

Последовательность рисования членов семьи может быть более достоверно интерпретирована в контексте анализа особенностей графической презентации фигур. Если первой нарисованная фигура является самой большой но нарисована схематично не декорирована то такая презентация указывает на воспринимаемую ребенком значимость этого лица, силу , доминирование в семье, но не указывает на положительные чувства ребенка в его отношении. Однако, если первая фигура нарисована тщательно, декорирована, то можно думать, что это наиболее любимый член семьи, которого ребенок почитает и на которого хочет быть похож.

Как правило, дети, получив задание нарисовать семью, начинают рисовать членов семьи. Некоторые же дети сначала рисуют различные объекты, линию основания, мебель, солнце и т. д. И лишь в последнюю очередь приступают к изображению людей. Это такая последовательность выполнения задания, которая является своеобразной защитной реакцией, при помощи которой ребенок отодвигает неприятное ему задание во времени. Чаще всего это наблюдается у детей с неблагополучной семейной ситуацией, но это также может быть последствием плохого контакта ребенка с психологом.