Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Пановская средняя школа Палехского района Ивановской области

XХII районные краеведческие чтения учащихся Палехского муниципального района

Наш земляк – Сергей Иванович Басов

Автор:

Рябова Дарина Сергеевна, учащаяся 8 класса

МКОУ Пановской СШ

Руководители:

Макаров Николай Александрович, учитель истории, обществознания казенной муниципальной Пановской средней общеобразовательной школы;

e-mail: [email protected]

Паново 2018

Есть в нашей деревне Паново примечательный дом . Ему уже более 100 лет. Сейчас там находится контора ОАО «Паново» , а раньше в этом доме жила дружная и трудолюбивая семья Басовых. Сами Басовы в Панове уже давно не живут. Но мы узнали об этой семье со слов Басовой Елены Сергеевны, внучки Басова Ивана Григорьевича, построившего этот дом, и дочери Басова Сергея Ивановича, человека, о котором пойдёт речь в моём рассказе. Большую помощь в сборе материала нам оказал Сергей Григорьевич Макаров, который хорошо знает Басову Елену Сергеевну и является дальним родственником этой семьи.

Пишет Басова Елена Сергеевна

История постройки дома дедом моим, Басовым Иваном Григорьевичем, связана с Евдокией Ивановной Пряхиной (кокой Дуней), младшей сестрой Александры Ивановны Пряхиной (в замужестве Басовой – жены Евграфа Трофимовича Басова). Обе они, Евдокия и Александра, происходили из купеческого сословия. Их отцом был Пряхин Иван Тихонович, купец 3-й гильдии. Так, во всяком случае, писал мой дед, Басов Иван Григорьевич.

Однако отец мой, Басов Сергей Иванович, считал, что кока Дуня – сестра Евграфа Трофимовича Басова, т.е. Басова Евдокия Трофимовна.

Так или иначе, именно её судьба, её история и её деньги привели к постройке в 1907 году гигантского (по тем временам) дома в Панове, который стоит до сих пор на улице Центральной (№30) и в котором нынче размещается контора ОАО «Паново».

Из воспоминаний Сергея Ивановича Басова

После похорон отца Дуняха, отчаюга-девка, длиннокосая красавица, не стала выпрашивать у братьев себе приданого, а уехала из Панова искать свою судьбу.

Да ведь всякое случается в жизни. Суждено было Дуняхе вернуться в Паново, когда не только братьев, но и племянников не оказалось в живых, и доживать свой век кокой Дуней в семье внучатого племянника Ивана Григорьевича.

Было это в 1906 году. Ребятишки играли в лапту в Малом Панове. Неподалёку, у Чайной, остановилась богатая городская карета: серые в яблоках кони цугом, кучер в сафьяновых сапожках на облучке. Вышла из кареты барыня в шелках, бриллиантах и золоте.

Пановских баб и мужиков трудно чем-либо удивить. Но и те несказанно удивились. В деревню вернулся человек, которого даже и старики-то не все помнят, так давно он исчез. Одно совпадало: убегала на серых в яблоках конях-зверях, на таких же и вернулась. Вернулась, давно отпетая и в мыслях похороненная, некогда отчаянная деваха – Евдокия Басова. Убегала девчонкой, вернулась седой старухой. Встреча прошла без радостных восклицаний. Какие разговоры могут быть с покойником – одни слезы!

Старенький басовский дом, построенный ещё Трофимом Кузьмичом, заметно постарел: покосились окна, покосились стены. Только толстенные, в обхват, стены напоминали о прошлом. Решила Евдокия остаться здесь доживать свой век. Она подрядила Ивана Басова построить себе дом в большом Панове.

А Иван Григорьевич задумал строить большой дом, чтобы там было место и коке Дуне, и его семье. Новый дом стоит денег и немалых. Ну, да деньги теперь были.

Можно было жить ещё и в старом прадедовском, только подрубив пару венцов вместо сгнивших. Но где тут, и слышать не хотел.

Плотники работали от темна до темна, спешили. Торопил и нетерпеливый молодой хозяин, подбадривал водочкой, кормил наваристыми мясными щами, кашей с маслом. Дело спорилось. Всё шло хорошо, хозяин работал топором наравне с плотниками. Уже вывели стены под потолок, и время бы ставить стропила крыши. Но не тут-то было, стены продолжали расти.

Перечить Ивану могла лишь одна мать.

— Иван, побойся Бога – скинь брёвна! — просила Олёна Фёдоровна, поняв, что задумал сын. — Христом-богом тебя прошу, оставь эту затею. Всю жизнь жили – головой матицу подпирали, и ничего – прожили.

— Маменька, не мешай. Ради Бога, отойди, — отвечал Иван, сидя верхом на бревне и работая топором. — Не жили раньше в двухэтажных, нынче поживём.

— Иванко, опомнись, не смеши людей, — не отступалась мать. — Перед миром стыдно. Нечего нам за купцами гоняться.

Но настоял, упрямец, на своём. К осени 1907 года на месте старого приземистого дома стоял новенький двухэтажный. И пустой. Корова да собака с кошкой – вся живность. Смеялись однодеревенцы: "Вышел Иван в люди – живёт в купцовских хоромах, а есть нечего. Лошадь сдохла, а безлошадный крестьянин – всё равно, что сирота из сирот".

Пишет Басова Елена Сергеевна

На самой ранней фотографии, имеющейся у меня (фото взято с сайта Пановского школьного краеведческого музея) дом деда Ивана Григорьевича выглядит так.

1993 год. Паново. Сельсовет (бывший дом Басова Ивана Григорьевича)

Ещё жив палисад и в нём – сирень. Ещё сохранились резные наличники верхних окон, но… Уже нет водосточных труб, по которым с козырька парадного входа можно было залезть в дом через большое "итальянское" окно. Да и само "итальянское" окно разбито и заколочено фанерой. На задах дома, там, где Сергей когда-то в 1928 году разбил яблоневый сад – пустырь. И, самое главное, исчез его вызывающе яркий розовый цвет. Дом обшит тёсом самого обыкновенного естественного деревянного колёра.

Из воспоминаний Сергея Ивановича Басова:

1930 год. В городе взялись за нэпманов, на деревне – за кулаков. Время было "тревожное", и был двухэтажный розовый дом, воздвигнутый одержимым отцом.

Этим домом нам тыкали в лицо все, кому не лень.

Из-за этого дома и попал отец в тюрьму, был затем выслан на Севера, а когда вернулся из ссылки, ему не разрешили жить в деревне. Дом был отнят за недоимки в 200 рублей и занят сельсоветом.

Вот как это было.

Зимой 1929-1930 годов многие мужики получили "твердые задания" по сдаче хлеба государству. Обоим домам Пурусовых, всем трём домам Басовым (нашему, Алексея Григорьевича, Алексея Антоновича), Ване Гаране (Ивану Герасимовичу Полушину), Ивану (Алексеевичу) Шутину, кузнецу Точно-Прочно (Ивану Михайловичу Горбунову).

Отец ещё осенью был выслан, в доме оставались мама, бабка Олёна, я, и младшие: Вашка, Колька да Василко. Не уродилось у нас ни льна, ни ржи, а денег, чтобы выплатить штраф на неуплату налога – и вовсе никаких. Налог же был спущен как на крепкое кулацкое хозяйство, ведь главным фактором, определяющим наше социальное положение, был наш дом, душегуб двухэтажный, крашеный в розовое, батин престижный дом.

Из сельсовета пришли с описью имущества.

Сразу же после "аукциона" на 2-й этаж "вселился" сельсовет. Всё имущество, что не было продано, было под описью и запретно для нас. В комнатах царил холод, потому что дрова тоже были уже не наши, а сельсоветовские. Нам разрешили пожить внизу до весны, а весной мама погрузила семью на телеги – и прочь из деревни... навсегда.

Вспоминает Басова Елена Сегреевна:

В этом вот доме и родился 26 сентября 1914 года мой отец- Басов Сергей Иванович.

Был крещён в Успенской церкви в Варееве батюшкой Дмитрием Афонским.

В 6 лет пошёл в школу в посёлке Выставка, однако, проучившись две недели, был изгнан за отказ участвовать в общей молитве и драчливость. Причиной отказа от молитвы было то, что он перестал верить в Бога и святых.

В 1923 году начал учиться в начальной школе в Курилихе. Много дрался, причем "заводился с пол-оборота" и дальше не помнил себя. Этот период характеризовался полным провалом в обучении математике и успехами в написании сочинений и рисовании. Много беседовал с учителем – большевиком Гусевым Иваном Спиридоновичем о политике партии в отношении кулаков.

В 1924 году на митинге по случаю смерти Ленина пел "Интернационал" на морозе и сорвал голос.

В 1926 году начал учиться в семилетней школе в Палехе. За драки его едва не выгнали из школы. Мать на коленях просила заведующего пощадить "неполноценного" своего сына, ссылаясь на страшную травму, полученную им в раннем детстве. Школу окончил в 1929 году.

В том же 1929 году пытается вступить в колхоз, но получает отказ. Семья считалась кулацкой, отец сидел в тюрьме.

Осенью 1930 года ходил на работу в Гороховец, в совхоз, вместе с Андреем Полушиным, по прозвищу "Брила", Ванькой и Аркашей (прозвище Орики-Веторики) Ляпиными. За полмесяца каторжной работы по обмазке силосных ям соляным раствором им заплатили по 10 рублей, это было не просто мало, а ничтожно мало. Заработать не удалось, а надо было платить налоги.

Осенью же 1930 года за долги по продналогу дом и имущество Басовых было описано и пошло с торгов. Надо сказать, что сердобольные односельчане отказались покупать последнюю корову и мерина Басовых. Семье разрешили жить в доме до весны.

Но зимой 1930 года шестнадцатилетний Сергей уезжает из дома в Шую, откуда двинулся к старшим братьям в Москву.

С ноября 1930 по май 1932 года жил в Москве, на Зубовской, у брата Александра. Александр научил его копировать чертежи, потом Сергей работал копировщиком-чертёжником в Гипроцветмете.

В мае 1932 года уехал в Саратов, где учился в это время брат Аркадий. Там поступил на рабфак, отучился там (не больше года) и в 1933 году получил среднее специальное образование по специальности "Дорожное строительство".

В 1933 году поступил на строительный факультет Всесоюзного Заочного Института (ВЗИ) в Москве. Одновременно с рабфаком и ВЗИ работал конструктором на заводе "Универсал". Жил в Болшево (Московская обл.)

|  Басов Сергей Иванович |  Миляева Екатерина Михайловна |

И носило его по стране, как носило всех кулацких детей, работал в основном, на стройках, т.к. там не требовалось подтверждения чистоты происхождения.

В 1933 году он уже в Каменск-Уральском, работает мастером в организации "Синарстрой"

В мае 1934 оказался в Кыштыме, где тоже сначала что-то строил, будучи прорабом на Мехзаводе. Отработав ровно год, в мае 1935 года уехал в г. Реж Свердловской области, где не только строил, будучи старшим прорабом в Режникельстрое, Там он поднимается на ступеньку выше, становится старшим конструктором в проектном отделе.

Проработав в Реже ещё год, в июне 1936 года уехал в Харьков, где полтора года работал ст. инженером на заводе, а потом перешёл в Хартранспроект, где работал старшим инженером проекта (ещё одна ступенька вверх!).

Из Харькова он едет (в декабре 1938 года) в Орск, где работает сначала старшим инженером, затем начальником транспортного цеха в тресте Южуралникельстрой.

В июле 1939 года Сергей переезжает в Кыштым, он поступает на Мехзавод и работает там до июня 1940 года.

Вскоре был принят Закон СССР от 1 сентября 1939 года «О всеобщей воинской обязанности». И в июне 1940 года Сергея призывают в армию, он попадает в Закавказский военный округ, где служит до декабря 1941 года.

В декабре 1941 года его направляют в Военно-полититическое училище, которое оканчивает в феврале 1942 года.

Находясь на кадровой службе, стал кандидатом в члены ВКП/б/ в августе 1941 года. А в марте 1942 года получил звание младшего политрука. В апреле 1942 года уже воевал политруком стрелковой роты на Крымском фронте, в мае пережил Керченский разгром наших войск. В конце июня из резерва Политуправления направлен под Севастополь и до 4-го июля был комиссаром танковой роты, потом танкового батальона под Севастополем.

4 июля 1942 года раненым попал в плен возле Херсонесского маяка после третьей неудачной попытки оставшихся бойцов выйти из немецкого окружения.

7 июля 1942 года в Бахчисарае, на 4-й день фашистского плена, он, комиссар, был выдан немцам своими же: старшиной Коваленко и старшим сержантом Власовым, помещён в отделение смертников.

Ночью перед расстрелом из комиссарской части лагеря пробрался в солдатскую часть лагеря, и на одном из этапов транспортировки в Донбасс бежал.

В плену он был 33 дня, после побега скитался по Украине, пробираясь в знакомый Харьков.

26 сентября 1942 года под Великой Гомольшей, в деревне Западня Змиевского района Харьковской области его выдала красивая и "добрая" женщина, Феодосия Гаврыш, а староста Горбань и полицаи Тимченко и Салацкий – расстреливали. В ночь перед расстрелом он уничтожил свой партбилет и с тех пор никак не мог восстановить своё членство в партии до 1957 года.

Из Харькова, боясь быть опознанным, перебирается в Полтаву, к знакомым харьковских соседей сестры Марии Ивановны. В Полтаве был в организации подпольщиков, позднее партизанил в Ступчанском лесу.

21 сентября 1943 года Полтава была освобождена войсками Степного фронта. Прошёл проверку в СМЕРШе, и в октябре 1943 года был определён в 5-ю Гвардейскую армию 2-го Украинского фронта. Так начался второй этап фронтовой жизни Сергея. Наступление на Александрию, бой под деревней Фёдоровкой, взятие Кировограда, Корсунь-Шевченковская операция, прорыв под Звенигородкой и – контузия.

После госпиталя был назначен командиром разведроты, воевал в 7-й Гвардейской армии, под командованием генерала Шумилова. Начал с рубежа на реке Мурешул (Муреш) у города Тыргу-Муреш. Прошёл Бесарабию, Трансильванию. Особенно запомнил страшные бои за город Турда.

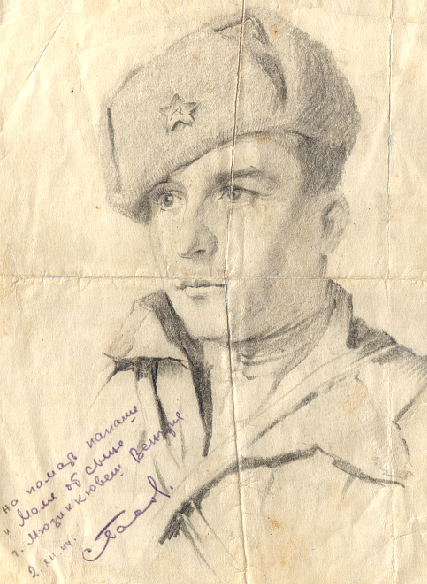

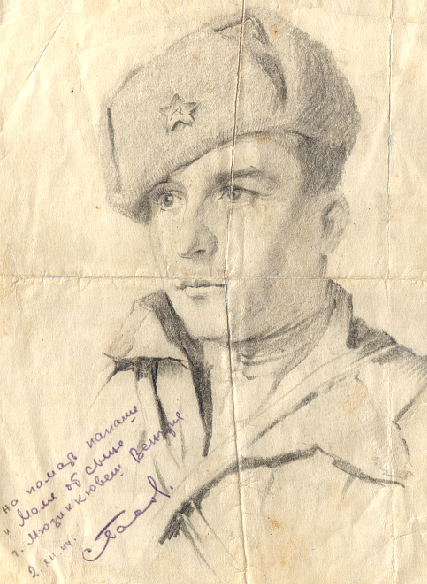

2.12.1944 года был в венгерском городе Мезёкёвешд (взят советскими войсками 12.11.1944), откуда прислал в Шую родителям свой портрет, нарисованный солдатским художником.

Басов Сергей Иванович. Фронтовой портрет

В январе 1945 года был ранен в руку разрывной пулей под словацким городом Лученцом, отправлен в госпиталь в венгерском Мишкольце, где ему ампутировали руку выше локтя. Так окончилась его война.

Сергей Иванович был человеком отчаянной храбрости, неоднократно его непосредственные командиры представляли его к высоким правительственным наградам, но то, что он побывал в плену, мешало получить заслуженные ордена. Вместо этого ему давали медали "За отвагу".

В 2008 году пришло письмо из наградного отдела с вопросом об анкетных данных Сергея Ивановича на предмет присуждения ему звания Героя Советского Союза по одному из давних военных представлений. Но он в тот момент давно уже был в могиле, поэтому присвоения звания Героя не последовало.

Итак, его награды:

1. Медаль "За отвагу" №1 вместо "Героя Советского Союза"

2. Медаль "За отвагу" №2 вместо ордена "Красной звезды"

3. Медаль "За отвагу" №3 вместо "Героя Советского Союза"

4. Медаль "За отвагу" №4 вместо ордена "Красного знамени"

5. Медаль "За оборону Севастополя"

6. Орден Отечественной войны 1 степени

7. Медаль "За победу над Германией"

8. Медаль "20 лет Победы в Великой Отеч. Войне 1941-1945 г.г."

9. Медаль "30 лет Победы в Великой Отеч. Войне 1941-1945 г.г."

10. Медаль "40 лет Победы в Великой Отеч. Войне 1941-1945 г.г."

11. Медаль "50 лет Победы в Великой Отеч. Войне 1941-1945 г.г."

В 1945 году вернулся в Шую, в дом родителей, затем перевёз туда семью: сына Александра и жену. 27.03.1946 года у Сергея и Екатерины родилась дочь Басова Елена Сергеевна.

В июне 1946 года семья с двумя детьми выехала на Украину в город Львов, где Сергей работал начальником ОТК Львовского велозавода.

В сентябре 1946 года пришлось вернуться в Шую, потому что во Львове бандеровцы грозили расправиться с семьёй.

В Шуе напрасно пытался устроиться в родном селе – напрасно, пытался найти помощь в райкоме партии у знакомого с детства Рябцева Бориса Николаевича – тоже напрасно.

Ездил в Харьков, привозил туда шуйские ситцы, реализовал их через сестру Марию Ивановну, т.е. занимался, как тогда говорили, спекуляцией. Нужны были лекарства для сына Александра, заболевшего менингитом, давшим осложнение в виде эпилептических припадков. Ради этого выпросил у матери корову и продал её. Вырученные от продажи деньги сгорели в денежной реформе 1947 года, причем знавший о реформе брат Иван Иванович не счёл нужным предупредить его.

Полностью разорённый и разоривший мать Сергей в начале 1948 года уезжает на Урал и с помощью брата Александра Ивановича устраивается на работу в г. Красноуральске Свердловской области начальником проектного отдела Красноуральского медьзавода, где главным инженером был тогда Горский Н.С., знакомый Александра Ивановича по Восточному Казахстану.

В Красноуральске Сергей Иванович задумал и начал писать свой первый роман "Чудесный сплав".

Причина, по которой он уезжает из Красноуральска, неясна. Сергей Иванович пишет в своих записках о том, что руководство высказывало ему недоверие в связи с тем, что он был в плену. Скорее всего, закончилась эра Горского, тот уезжает в Карабаш на пост директора Медеплавильного завода. Ну, и новая метла… его вымела под предлогом "недоверия".

Итак, начиная с Нового (1952) года Сергей работает старшим инженером Нижнетагильского Металлургического завода (ныне НТМК) в г. Нижний Тагил Свердловской области. Как уж он там оказался, он об этом ничего не сообщил. Его жена, Екатерина Михайловна Миляева, пишет, что им постоянно владела охота к перемене мест. Чаще всего эта охота вызывалась тем, что Сергей плохо ладил с окружающими. Особенно он не ладил с начальством. Вот – и охота к перемене мест.

В июне 1953 года он переезжает в город Кировград Свердловской области и по рекомендации Верхолётова Алексея Алексеевича – главного механика Кировградского медьзавода (знакомого ещё с 1936 года по городу Реж) устраивается работать на Кировградский медеплавильный завод главным механиком в металлургический цех. Однако не смог на этой должности удержаться, поскольку много было желающих её занять. И легко его подлавливали, он же моментально заводился от простейших замечаний. Ну, а потом представляли его руководству как склочного, конфликтного человека. Директор завода, Александр Тимофеевич Дробченко, недовольный его конфликтами, в конце марта 1955 года перевёл его в "тихое место", технический отдел мельзавода, заместителем начальника.

9 января 1954 года в возрасте 14 лет умер его сын Александр, страдавший эпилепсией.

В мае 1954 года Александр Тимофеевич Дробченко рекомендует Сергея Ивановича на должность начальника отдела комплексного проектирования Кировградского филиала треста Унипромедь (Уральский научно-исследовательский и проектный институт медной промышленности), базирующегося в г. Свердловске.

На новом месте работы Сергей Иванович развил кипучую деятельность по разработке и проектированию оборудования для медьзавода. У него было много идей, как организовать и улучшить производство, но народ его не поддерживал… Он всё удивлялся, почему народ в его отделе такой пассивный, ничего не хочет делать, не "горит" – и всё тут! В том же 1956 году Сергею Ивановичу предложили перейти в центральное (свердловское) отделение Унипромеди, но он отказался.

Осенью 1957 года умерла его тёща Елена Михайловна Куприянова (Миляева – Коренькова) и оставила дочери Екатерине Михайловне Миляевой (Басовой) в наследство довольно значительную сумму денег, вырученную ею от продажи дома в Кыштыме. Получив наследство, сначала Сергей Иванович и Екатерина Михайловна ездили в туристические поездки по Крыму и Прибалтике, затем в июне 1958 года Сергей Иванович ушёл с работы и занялся литературной деятельностью. Он хотел писать – это было то, что составляло отраду его жизни, её смысл и оправдание.

Он очень надеялся на то, что напечатается и получит "большие деньги", но надежды эти не сбывались. Опубликовать свои большие романы "Чудесный сплав" и "На поле брани" ему так и не удалось.

Деньги кончились быстро, семья года полтора жила только на зарплату Екатерины Михайловны и его мизерную пенсию в 43 рубля (именно такая пенсия полагалась инвалидам 2-й группы).

Летом 1961 года он уехал в пос. Качканар Свердловской области, где его приняли на работу начальником техотдела в строительный трест "Качканаррудстрой", который строил крупнейший в стране обогатительный комбинат. Работа с документацией была Сергею Ивановичу хорошо знакома. Его заметил управляющий трестом Левитский Мстислав Владимирович и взял к себе заместителем по капитальному строительству. Фактически, Сергей Иванович был тот человек, который принимал оперативные решения по строительству главного корпуса комбината. Семью он перевёз в Качканар после 3 января 1962 года. Номинальный пуск Качканарского ГОКа (горно-обогатительного комбината) состоялся в мае 1964 года.

Летом 1964 года его назначают управляющим строительным трестом входящим в Главсредуралстрой Минтяжстроя. Этот трест должен был заняться обустройством нефтегазовых месторождений Тюмени. Но через некоторое время начальство Главсредуралстроя в Свердловске отказалось от строительства, поняв, что не потянет, а Сергей Иванович оказался без работы.

В сентябре 1964 года Сергей Иванович едет в Гатчину Ленинградской области, поближе к цивилизации и с надеждой в Ленинграде напечатать свои произведения. Его принимают в строительный трест №49 (Главзапстрой) старшим инженером в техотдел. Через полгода он становится заместителем управляющего трестом. Чем больше он работал, тем яснее ему становилось, что управляющий трестом негодяй, жулик и пьяница. Сергей Иванович начал войну против него, закончившуюся в конце 1965 года увольнением как управляющего, так и Сергея Ивановича.

Почти год (до октября 1966 года) Сергей Иванович работал дома над рукописями и тщетно пытался пристроить их в ленинградские журналы. После неудачи на литературном поприще Сергей Иванович начинает искать работу и находит её в посёлке Дружная горка Гатчинского района Ленинградской области. Он становится заместителем директора по капитальному строительству стекольного завода.

В октябре 1967 года он уезжает в г. Заполярный, где занимается строительством Ждановского ГОКа (горно-обогатительного комбината) сначала в должности заместителя главного инженера ОКСа (отдела капитального строительства), затем начальника ОКСа. А с января 1968 года Сергей Иванович становится заместителем директора по капитальному строительству Ждановского ГОКа.

Сергей Иванович как общественно активный человек становится парторгом партийной организации неработающих пенсионеров, проживающих в сфере деятельности ЖЭКа, т.е. объединённых по месту жительства, что несколько разнообразит его жизнь.

В 1972 году он совершает поездку в Свердловск (с заездом в Кировград), чтобы пристроить пьесу "Чайка без моря" в Свердловский драмтеатр.

В 1979 году он едет в Полтаву по приглашению полтавских подпольщиков и партизан.

В 1980 году вновь едет на Урал. А в 1983 году – на свою родину, в деревню Паново. После каждого путешествия он излагает свои впечатления на бумаге в большом романе "Пановский тракт". Кроме того, время от времени он пишет дневниковые заметки.

Вечером 20 сентября 1995 года Сергей Иванович скончался от инфаркта. Похоронен он на гатчинском кладбище "Пижма".

Характер у Сергея Ивановича был взрывной. Он легко гневался и долго не мог простить то, что считал обидой. Легко загорался, увлекался, но через некоторое время бросал начатое на полдороге, увлёкшись другим. Масса фантазий и замыслов роилась в его голове. Он обладал колоссальной силы воображением. Он любил жизнь, любил детей, жену, но больше всего на свете он любил писать о жизни.

Полный список его произведений:

1. Чудесный сплав (Нить Ариадны) – роман

2. На поле брани (За шеломянем еси) – роман

3. У остывшего очага – роман

4. Иванова рать – роман

5. Пановский тракт – роман

6. История Руси (Белая Русь, Малая Русь, Древняя Русь)

7. Ты помнишь, товарищ... – повесть

8. Гражданская война на Урале – повесть

9. Дамоклов меч

10. Войны. Революции. Даты

11. Во глубине уральских руд – роман

12. Пятый перевал

13. Тайга горит – роман

14. Пятый перевал – роман

15. Идут белые снеги ( Кичман-камень) – роман

16. Навстречу грому – роман

17. Судный час

18. Партизанская рапсодия (Партизанская баллада) – роман

19. А до смерти четыре шага – роман

20. Записки начальника комплекса – роман

21. Строится комбинат – роман

22. Медный пояс – роман

23. У хладных невских берегов – роман

24. Летит по небу клин усталый

25. Невысказанное слово – очерк

26. Побежала дороженька через горку – пьеса

27. Чайка без моря – пьеса

28. Сокол, я – Чайка – пьеса

29. Когда сжигают корабли – пьеса

Жена – Миляева Екатерина Михайловна

Дети: Александр, 1939г.р., Елена, 1946г.р., Наталья, 1950г.р.