МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ « Воинский учебно-воспитательный комплекс»

Д О К Л А Д

на тему:

« Развитие мыслительной деятельности на уроках информатики».

Учитель информатики и ИКТ

Полищук Н.В.

2016-2017 уч. год

Развитие мыслительной деятельности на уроках информатики.

«Всё наше достоинство — в способности мыслить. Только мысль возносит нас, а не пространство и время, в которых мы — ничто. Постараемся же мыслить достойно — в этом основа нравственности» Б. Паскаль «Мышление — высшая ступень человеческого познания, процесс отражения в мозге окружающего реального мира, основанная на двух принципиально различных психофизиологических механизмах: образования и непрерывного пополнения запаса понятий, представлений и вывода новых суждений и умозаключений»1.

Под развитием мышления учащихся в процессе обучения психологи понимают «формирование и совершенствование всех видов, форм и операций мышления, выработку умений и навыков применения законов мышления в познавательной и учебной деятельности, а также умений осуществлять перенос приемов мыслительной деятельности из одной области знаний в другую».

С внедрением новых стандартов повышается значимость инновационной активности человека во всех сферах деятельности. В этих условиях необходимо создание инновационной системы образования, важнейшим условием которой является ориентация на новые образовательные стандарты. Одной из технологий способной решить задачи, поставленные в новых стандартах, является

технология развития мыслительной деятельности, основоположниками которой являются Чарлз Темпл, Курт Мередит, Джина Стил. С 1997 года технология развития мыслительной деятельности получает распространение в России. Логическое мышление это такой тип мышления – о любом предмете, содержании или проблеме, в котором ученик улучшает качество его мышления при помощи умелого использования структур и интеллектуальных стандартов, присущих мышлению.

Технология логического мышления позволяет:

организовать самостоятельную работу на уроке;

вовлечь каждого ученика в учебный процесс;

развивать у учащихся положительное отношение к интеллектуальной творческой деятельности;

повышать уровень самоорганизации учащихся;

овладевать рациональными приемами самообразования;

стимулировать мыслительную деятельность и развивать познавательную активность;

развивать ключевые компетентности лично значимые для учащихся умения и навыки.

Основные этапы урока при использовании технологии « Логическое мышление»: Вызов. На стадии вызова с помощью различных приемов (индивидуальная / парная / групповая работа; мозговая атака; проблемные вопросы и т.д.) и рассказать своими словами о том, что они знают, всему классу. Таким образом, полученные ранее знания выводятся на уровень осознания. Теперь они могут стать базой для усвоения новых знаний, что дает учащимся возможность эффективнее связывать новую информацию с ранее известной и сознательно, критически подходить к пониманию новой информации.

Осмысление. На стадии осмысления, когда обучаемый вступает в контакт с новой информацией или идеями, читая текст, прослушивая лекции, он учится отслеживать свое понимание и не игнорировать пробелы, а записывать в виде вопросов то, что не понял для выяснения в будущем. Каждый высказывается о том, как он догадался о значении слов, какие ориентиры помогли ему в этом, что, наоборот, сбило его с толку. Такому самоанализу нужно обязательно учить детей. Дальнейшая отработка и закрепление знаний происходит в других формах работы.

Рефлексия. На стадии рефлексии учащиеся размышляют о связи с тем, что они узнали на уроке, закрепляя новые знания, активно перестраивают свои представления с тем, чтобы включить в них новые понятия. Живой обмен идеями между учащимися дает им возможность познакомиться с разными точками зрения, учит внимательно слушать товарища, и аргументировано защищать свое мнение.

Методические приемы логического мышления, используемые на уроках информатики

Вот один из примеров использования приемов «Мозгового штурма», когда учащимся 11 класса (базовый уровень) по теме «Защита информации» предлагаются вопросы:

Что угрожает информации?

От кого нужно защищать информацию?

Как защитить информацию?

Метод записной книжки Хефеле заключается в том, что за неделю до коллективного обсуждения учащимся выдаются записные книжки и сообщается тема, по которой они должны в течение недели делать в ней записи. Записи делаются по датам недели, и их должно быть не менее 7.

Вот примеры использования приемов «Метода записной книжки Хефеле»:

При изучении темы «Алгоритмы и их виды» учащимся 9 класса предлагается задание:

В течение недели вы должны записать в книжки, где вы в жизни встретились с алгоритмами и определить их вид.

При изучении темы «Создание мультимедийных презентаций».

При подготовке к зачетной (проектной) работе учащимся за неделю дается задание:

В течение недели соберите материал про известного человека нашего села по плану:

Дети собирают материал, проводят интервью, анкетирование, записывая все это в записную книжку («Книга мысли»). На уроке работают с найденной информацией: с текстовой, графической, составляют диаграммы (анализ анкеты) и т.д.

Пример задания:

Что общего между линейкой Уатта, изготовленной в 1779 году и современным компьютером.

Например, при изучении темы «Работа в Photoshop» дети получают задание:

Как в наше время могла бы выглядеть Баба Яга

(открывают файл с Бабой Ягой и работают с ним)

Выбираются действующие лица: Судья, Прокурор, Адвокат, Подсудимые: Процессор, Память, Монитор, Клавиатура, Мышь, Принтер, Сканер и т.д.

Прокурор обвиняет Устройства компьютера в ненадобности, а Адвокат старается доказать обратное. Каждое устройство подробно рассказывает зачем оно необходимо. Присутствующие могут задавать вопросы с разрешения судьи.

Театрализованный урок, как показывает практика, дает учащимся возможность лучше понять функции каждого устройства.

функции каждого устройства. Сократовский диалог - это способ становиться разумно мыслящим существом.

Например, урок в форме «Круглого стола» по теме «Антивирусные программы».

Заранее дается нескольким детям задание: «Подготовить информацию о каком-то определенном виде антивируса».

Урок проходит в обсуждении. Делаются выводы.

Это прием организации индивидуальной и групповой работы учащихся на начальной стадии урока, когда идет актуализация имеющегося у них опыта и знаний. Он позволяет выяснить все, что знают или думают ученики по обсуждаемой теме урока.

На доске рисунок или значок корзины. Идет обмен информацией по процедуре:

1. Классу задается прямой вопрос о том, что известно по определенной проблеме;

2. Ученики записывают все, что знают по теме (1-2 мин.)

3. З минуты для обмена информацией в группах, парах;

4. Каждая группа по кругу называет какой-то один факт, не повторяя ранее сказанного

5. Учителем составляется список всех предложенных идей

6. Ошибки исправляются по мере изучения новой информации.

Например, на уроке изучения «Линейного алгоритма» в 9 классе можно предложить учащимся высказать, как они думают какой алгоритм можно назвать линейным, привести примеры. На уроке изучения «Цикла» предложить предположить, что такое цикл, какие примеры циклических действий они могут привести.

Кластер - графическая организация материала, показывающая смысловые поля того или иного понятия. Составление кластера позволяет учащимся свободно и открыто думать по поводу какой-либо темы. Вот, например, взять тему в 9 классе «Алгоритм, свойства, исполнители». Ученик записывает в центре листа ключевое понятие, а от него рисует стрелки-лучи в разные стороны, которые соединяют это слово с другими, от которых в свою очередь лучи расходятся далее и далее.

Прием кластера удобно использовать как промежуточную оценку работ учащихся, их понимание рассмотренных понятий.

Например, в 11 классе (базовый уровень) теме «Моделирование»:

Таблица 1

| Знаю | Узнал новое | Хочу узнать подробнее |

| Что такое модель. Виды моделей. | Табличные модели. | Компьютерное моделирование. |

Такой прием позволяет проконтролировать работу каждого ученика на уроке, его понимание и интерес к изучаемой теме. Обращаться к этой таблице можно несколько раз за урок. На этапе Вызова заполняется первая колонка, на этапе Реализации – вторая колонка и на этапе Рефлексии – третья.

Детям даются ссылки на сайты, где можно найти информацию по данной теме. Они работают с информацией, выбирают главное, выстраивают ее в хронологическом порядке.

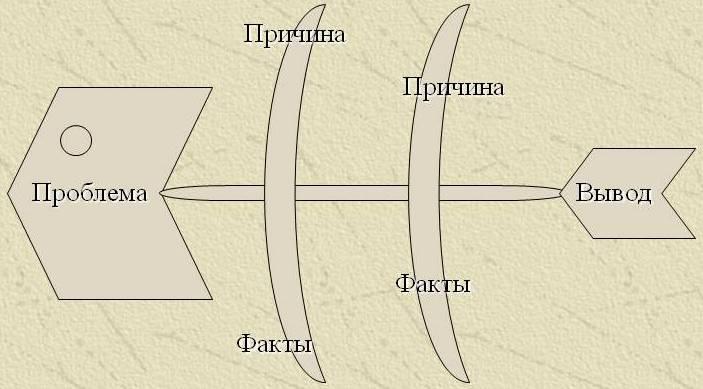

Рисунок 1

Прием «Пометки на полях» (инсерт) («v» - я так и думал, «+» - новая информация, «+!» - очень ценная информация, «-» - у меня по-другому, «?» - не очень понятно, я удивлён). Прием работы с книгой.

Данный прием требует от ученика не привычного пассивного чтения, а активного и внимательного. В информатике есть работа с учебником, когда мы выполняем практическую работу. Учащийся не просто читает, а вчитывается в текст, отслеживает собственное понимание в процессе чтения текста или восприятия любой иной информации.

Например, на уроке по текущей теме каждому учащемуся раздается печатная информация.

Справа на информационном листке остается чистый прямоугольник. При работе с текстом, к чистой части листа прикладывается прямоугольник аналогичных размеров, на котором ученик классифицирует информацию с помощью специальных разметок (V, +, - , ?). После этого заполняется таблица «Инсерт» Таблица заполняется индивидуально.

Синквейны полезны ученику в качестве инструмента для синтезирования сложной информации. Использовать синквейн можно при изучении любого предмета. Использование синквейнов возможно фактически на каждом уроке, как в его начале, как начальная рефлексия, так и в качестве завершения урока.

Смысл этого приема можно выразить следующими словами: «Я пишу для того, чтобы понять, что я думаю». Это свободное письмо на заданную тему, в котором ценится самостоятельность, проявление индивидуальности, дискуссионность, оригинальность решения проблемы, аргументации. Обычно эссе пишется прямо в классе после обсуждения проблемы и по времени занимает не более 5 минут.

Группами, парами и т.д. учащиеся разгадывают кроссворды и ребусы «на скорость».

На уроках в рамках данной программы этот прием удобно использовать в плане итоговой рефлексии, когда была рассмотрена важная учебная тема или решена серьезная проблема, как вариант когда на устную рефлексию в конце урока не хватает рабочего времени.

Методическая ценность заданий:

Мотивационная составляющая. Эта технология даёт учащимся возможность высказывать свою точку зрения по поводу изучаемой темы свободно, без боязни ошибиться и быть исправленным учителем, фиксировать все высказывания: любое из них будет важным для дальнейшей работы, сочетать индивидуальную, парную и групповую работу. Ученик может выступать в роли лидера группы.

Развивающая составляющая. Синквейн - тренинг по основным понятиям урока, учит анализировать, а точнее формулировать, иногда рассмотреть объект в неожиданном контексте. Дифференцация. В процессе «мозгового штурма» индивидуальная работа позволит каждому ученику актуализировать свои знания и опыт, каждый ученик формирует свою строку в соответствии с уровнем понимания, фантазией, словарным запасом.

Возможные ошибки. Ученики могут путать термины русского языка (прилагательное, глагол и т.д.), но в целом сделать содержательные ошибки в синквейнах невозможно – ведь это творчество в чистом виде.

Формы контроля. Синквейн можно рассматривать как форму контроля.

Целесообразность использования технологии логического мышления:

Организация коллективной работы - работа в группах;

Индивидуализация работы – каждый ученик осмысливает и даёт варианты;

Активизация мыслительной деятельности – анализ новых понятий урока и выделение главных признаков, также анализ терминов русского языка (прилагательное, глагол и т.д.)

Технология развития логического мышления – это технология организации учебного и воспитательного процесса, которая применима к любой программе и любому предмету.

Применяя в своей практике данную технологию, я рассчитываю сделать обучение более эффективным в плане пробуждения интереса к предмету, критического осмысления учениками получаемой в процессе обучения и жизненного опыта информации, осознанной работы с изучаемым материалом, умения обобщать, проводить рефлексию своей деятельности, подводить итоги.

Развитие логического мышления в старшей школе:

Я, как учитель, все чаще убеждаюсь в огромной значимости использования информационных технологий, компьютерной техники. Это привлекает учащихся, заинтересовывает их и, главное, по моему мнению, помогает в дальнейшей жизни. В течение работы я пытаюсь развивать у детей творческие способности средствами развития логического мышления.

Для формирования логического мышления можно применить тесты, которые разделяются на три основные группы: словесные, символико-графические и комбинированные. К первой группе относятся анаграммы и вербальные тесты. Анаграммой называется слово, в котором поменяны местами все или несколько букв. Сущность упражнения состоит в восстановлении “разрушенного” слова, например, НЛКИЕАЙ (ЛИНЕЙКА). Интересны для учащихся и случаи, когда в упражнении включено задание: “Исключить лишнее слово”. Например, МАПРЯЯ, ЧУЛ, РЕЗОТОК, РИПЕТРОМ.

Упражнение состоит из двух частей:

Или же, например, нимотро, ансерк, чеврнисрете. (монитор, сканер, винчестер. Лишнее слово: винчестер)

Задания символико-графического типа предназначаются для формирования умений и навыков применения теоретического материала при решении задач, для повторения и закрепления материала, для ее систематизации и обобщения.

Развитие логического мышления учащихся через текстовые задачи.

Педагогами неоднократно утверждалось, что развитие у детей логического мышления – это одна из важных задач обучения. Умение мыслить логично, выполнять умозаключения без наглядной опоры, сопоставлять суждение за определенными правилами – необходимо условие успешного усвоение учебного материала. Ведь в любой задаче заложены большие возможности для развития логического мышления. Нестандартные логические задачи – отличный инструмент для такого развития. Существует значительное множество такого рода задач. Решение данных задач моделирую в Excel, что способствует усвоению сразу две темы: Логика и работа в Excel.

Пример: На одной улице стоят в ряд 4 дома, в которых живут 4 человека: Алексей, Егор, Виктор и Михаил. Известно, что каждый из них владеет ровно одной из следующих профессий: Токарь, Столяр, Хирург и Окулист, но неизвестно, кто какой и неизвестно, кто в каком доме живет. Однако, известно, что:

1) Токарь живет левее Столяра

2) Хирург живет правее Окулиста

3) Окулист живет рядом со Столяром

4) Токарь живет не рядом со Столяром

5) Виктор живет правее Окулиста

6) Михаил не Токарь

7) Егор живет рядом со Столяром

8) Виктор живет левее Егора

Выясните, кто какой профессии, и кто где живет, и дайте ответ в виде заглавных букв имени людей, в порядке слева направо. Например, если бы в домах жили (слева направо) Константин, Николай, Роман и Олег, ответ был бы: КНРО

Развитие логического мышления учащихся через программирование.

Алгоритмизация, как раздел информатики, который изучает процессы создания алгоритмов, традиционно относится к теоретической информатике вследствие своего фундаментального характера. При этом сторонники “пользовательского” подхода при изучении школьной информатики говорят об отсутствии практической значимости этого раздела для развития навыков пользователя современного программного обеспечения. Вследствие развития новых информационных технологий появляется возможность в пределах раздела “Основы алгоритмизации” давать общенаучные понятия информатики и в то же время формировать и развивать умение и навыки, необходимые пользователю при работе с современным программным обеспечением, т.е. появляется возможность сделать раздел “Основы алгоритмизации” мостиком между теоретической и практической информатикой.

Шаги в этом направлении делали авторы многих школьных программ по информатике. Стоит вспомнить работы А.Г.Кушниренко, Ю.А.Первина, А.Л.Семенова по внедрению “конструктивистской” парадигмы при изучении теоретической информатики. Одним из принципов этой парадигмы является самостоятельное добывание учениками знаний, которые формируются при работе с реальными и виртуальными объектами. Реализация этого принципа основывается на использовании творческих деятельностных сред, таких как ЛогоМиры, Кумир, Роботландия.

Изучение алгоритмизации и программирования направлено на развитие логического мышления детей, на умение разрабатывать алгоритмы, находить пути и способы решения задачи, а в целом, на повышение общего интеллектуального потенциала.

Умение организовать деятельность по решению некоторой задачи, разделить задачу на более мелкие подзадачи, составить необходимую последовательность действий – все это означает способность разработать алгоритм решения. Логическое мышление универсально, применимо в любой профессиональной сфере, а его основы должны быть заложены при изучении курса общеобразовательной школы.

Раздел программирования в учебном курсе информатики и ИКТ изучается на элективных курсах в 10-11 классах.

Однако, в ЕГЭ по информатике и ИКТ вопросы по алгоритмизации и программированию составляют 34% от всех вопросов. Развивать логическое мышление нужно с раннего возраста, основа закладывается до 12 лет, но и в течение всей жизни есть необходимость в его развитии.

Развитие логической мышления при изучения раздела «Основы алгоритмизации»

Формирование понятий

В основе системы знаний учащихся лежит сформированность системы понятий изучаемой предметной области.

Владение понятийным аппаратом в большей степени определяет понимание учебного материала, его использование для решения прикладных задач. Каждое новое вводимое понятие должно быть четко определено, раскрыта суть изучаемого понятия, кроме того, должны быть определены связи данного понятия с другими понятиями, как уже введенными, так еще неизвестными учащимся.

При формировании понятий информатики необходимо учитывать, что они имеют весьма абстрактный характер (например, понятие «информационная модель», «информация»).

«Педагогическая психология на основе изучения процесса формирования у школьников многих понятий дает следующие рекомендации: чем абстрактнее понятие, тем больше конкретных объектов должно быть подвергнуто анализу с целью выявления существенных его черт, тем шире должно «работать» данное понятие при описании и объяснении конкретных объектов. Лишь на основе анализа конкретных объектов и в процессе использования понятие предстает в своем полном объеме, выделяются все его существенные стороны. В противном случае усвоение понятия имеет словесный, книжный характер, его словесное обозначение не вызывает у учащихся никакой ассоциации.2

Логические схемы понятий являются именно таким представлением информации человеку, когда смысловое содержание понятия дополняется не только перечислением признаков данного понятия, но и наглядным представлением его взаимосвязи с другими понятиями.

Включенность понятия в совокупность взаимосвязей помогает появлению дополнительных ассоциаций, закреплению понятия в схемах мышления учащихся, переносу знаний о понятии из одной области на знания из другой областей.

Практика применения логических схем понятий на уроках информатики подтверждает положение о том, что чем больше умственных усилий мы прилагаем к тому, чтобы организовать информацию, придать ей целостную, осмысленную структуру, тем легче она потом запоминается.

Очень интересна работа учащихся, когда они «подыскивают место» новому понятию в существующей структуре. В процессе такой деятельности обучаемые должны анализировать структуры своих собственных знаний, что помогает им включать новые знания в структуры уже имеющихся знаний и представлений. Самостоятельное составление учащимися информационно-логических схем по незаполненным (пустым) схемам-паутинкам способствует повышению познавательного интереса учащихся, достижению успехов в обучении. Умение систематизировать знания и представлять их в различных видах имеет также самостоятельную ценность для развития мышления учащихся.

Данная форма организации работы на уроках информатики является хорошим пропедевтическим приемом изучения темы «Основы алгоритмизации».

Развитие алгоритмического мышления в процессе изучения темы «Циклы»

Развитию логического мышления способствует формирование навыков построения алгоритмов. Поэтому в курс информатики включен раздел «Основы алгоритмизации». Основная цель раздела – формирование у школьников основ алгоритмического мышления.

Под способностью алгоритмически мыслить понимается умение решать задачи различного происхождения, требующие составления плана действий для достижения желаемого результата.

Алгоритмическое мышление, наряду с алгебраическим и геометрическим является необходимой частью научного взгляда на мир.

Каждый человек постоянно выполняет алгоритмы. Обычно нет необходимости думать о том, какие действия и в каком порядке при этом совершаются. Если же алгоритм требуется объяснить человеку, ранее с ним незнакомому (или, скажем, ЭВМ), то алгоритм необходимо представить в виде четкой последовательности простейших действий.

Любой формальный исполнитель (в том числе и ЭВМ) рассчитан на выполнение ограниченного набора действий (операций). При работе с ним учащиеся сталкиваются с необходимостью построения алгоритмов с использованием фиксированного набора операций (системы команд).

Под алгоритмической культурой школьников понимается совокупность специфических представлений, умений и навыков, связанных с понятием алгоритма и средствами его записи.

Таким образом, понятие алгоритма является первым этапом формирования у учащихся представлений об автоматической обработке информации на ЭВМ.

Алгоритмы используются при решении не только вычислительных задач, но и для решения большинства практических задач.

При построении алгоритмов учащиеся учатся анализировать, сравнивать, описывать планы действий, делать выводы; у них вырабатываются навыки излагать свои мысли в строгой логической последовательности.

Подбирая задания при изучении основных алгоритмических конструкций необходимо учитывать следующие аспекты:

Какие мыслительные операции будут «работать» при ее решении;

Будет ли сама постановка задачи способствовать активизации мышления учащихся;

Какие критерии развития мышления можно применить в ходе решения этой задачи.

Чтобы при разборе задачи направить обсуждение в нужное русло, рекомендуется использовать побуждающие вопросы. Эти вопросы носят открытый характер, т.е. не предполагают какого-либо единственного «правильного» ответа. Учащиеся ведут активный и свободный интеллектуальный поиск, сообразно со своими личными мыслительными способностями.

Например, можно использовать следующий блок побуждающих вопросов с последующей фиксацией мыслительных операций, которыми будут пользоваться учащиеся при решении задачи «Дан одномерный массив А, размерность которого равна 10. Определить число элементов в массиве, значение которых кратно 5.»

| Вопрос | Мыслительные операции, которыми будут пользоваться учащиеся |

Прочитайте задачу. Из скольких этапов, по-вашему, будет состоять ее решение? (3 этапа – ввод, вывод массива и определение кратности) | 1. Анализ задачи (выделение исходных данных, результата), синтез (выделение этапов).

|

В чем суть математического понятия «кратность»? (Деление без остатка на заданное число; частное - целое число) | 2. Анализ - синтез - конкретизация – обобщение - суждение (ученик должен из множества имеющейся информации выделить нужную - понятие «кратность», вспомнить ее суть, обобщить, сделать вывод). |

На основании каких математических законов, правил мы делаем вывод о кратности чисел? (признаки делимости, таблица умножения). | 3. синтез - обобщение – суждение (повторение признаков делимости) |

Структурной элементарной единицей алгоритма является простая команда, обозначающая один элементарный шаг переработки или отображения информации. Простая команда на языке схем изображается в виде функционального блока, который имеет один вход и один выход . Из простых команд и проверки условий образуются составные команды, имеющие более сложную структуру и тоже один вход и один выход. В соответствии с принципом минимальной достаточности методических средств, допускаются всего три базовые конструкции — следование, ветвление (в полной и сокращенной формах), повторение (с постусловием и предусловием). С помощью соединения только этих элементарных конструкций (последовательно или вложением) можно «собрать» алгоритм любой степени сложности.

При разработке алгоритмов необходимо использовать только базовые конструкции и стандартным образом их изображать, что позволит облегчить понимание структуры алгоритма, отвлечься от несущественных деталей и сконцентрировать внимание учащихся на нахождении способа решения задачи.

Использование блок-схемы позволяет высветить сущность выполняемого процесса, дать определение командам ветвления и повторения, которое будет понято учащимися, запомнено и применено в их учебной деятельности.

В ряде учебников первой изучаемой конструкцией после команды следования является цикл, поскольку это дает возможность сократить запись алгоритма. Как правило, это конструкция «повторить n раз». Такой подход приводит к трудностям в освоении циклов как структуры организации действий, качественно отличающейся от линейной.

Во-первых, другие разновидности цикла с предусловием и с постусловием (цикл «пока», цикл с параметром, цикл «до») воспринимаются как изолированные друг от друга и главный признак — повторяемость действий — не выступает в качестве системообразующего.

Во-вторых, без внимания остаются опорные умения, которые необходимы при разработке циклов: правильное выделение условия продолжения или окончания цикла, правильное выделение тела цикла. Проверка условия в цикле «повторить n раз» практически не видна, и циклический алгоритм часто продолжает восприниматься учащимися как линейный, только иначе оформленный, что порождает неверный стереотип у учащихся в восприятии циклов вообще.

Изучение команды повторения следует начинать с введения цикла с постусловием, поскольку в этом случае учащемуся дается возможность вначале продумать команды, входящие в цикл, и только после этого сформулировать условие (вопрос) повторения этих команд. Если же сразу вводить цикл с предусловием, то учащимся придется выполнять оба эти действия одновременно, что снизит эффективность проведения занятий. В то же время цикл с постусловием рассматривается в качестве подготовки восприятия учащимися цикла с предусловием, обеспечивает перенос знаний на другой вид команды повторения, дает возможность работать по аналогии. Следует обратить внимание учащихся на то, что данные виды цикла отличаются по месту проверки условия, по условию возврата к повторению выполнения тела цикла. Если в команде повторения с постусловием тело цикла выполняется хотя бы один раз, то в команде повторения с предусловием оно может ни разу не выполняться.

Среди определений понятия «команда повторения» в учебной литературе встречается такое: цикл — это команды алгоритма, которые позволяют несколько раз повторить одну и ту же группу команд. В данной формулировке не сказано, почему имеется возможность повторения и сколько раз можно повторять, почему повторяется обязательно группа команд. Опираясь на структурную схему команды повторения, можно предложить следующее определение.

Повторение - это составная команда алгоритма, в которой в зависимости от соблюдения условия может повторяться выполнение действия.

Заключение

Логическое мышление не является врожденным, значит, на протяжении всех лет обучения в школе необходимо всесторонне развивать мышление учащихся (и умение пользоваться мыслительными операциями), учить их логически мыслить.

Логика необходима там, где имеется потребность систематизировать и классифицировать различные понятия, дать им четкое определение.

Для решения данной проблемы необходима специальная работа по формированию и совершенствованию умственной деятельности учащихся.

Необходимо:

развивать умение проведения анализа действенности для построения информационно-логической модели;

научить использовать основные алгоритмические конструкции для построения алгоритмов (с целью развития алгоритмического мышления);

вырабатывать умение устанавливать логическую (причинно-следственную) связь между отдельными понятиями;

совершенствовать интеллектуальные и речевые умения учащихся.

В старших классах для учащихся усиливается важность самого процесса учения, его цели, задачи, содержания и методы. Этот аспект оказывает влияние на отношение ученика не только к учебе, но и к самому себе, к своему мышлению, к своим переживаниям.

Изучение алгоритмического языка — одна из важнейших задач курса информатики. Алгоритмический язык выполняет две основные функции. Во-первых, его применение позволяет стандартизировать, придать единую форму всем рассматриваемым в курсе алгоритмам, что важно для формирования алгоритмической культуры школьников. Во-вторых, изучение алгоритмического языка является пропедевтикой изучения языка программирования. Методическая ценность алгоритмического языка объясняется еще и тем, что в условиях, когда многие школьники не будут располагать ЭВМ, алгоритмический язык является наиболее подходящим языком, ориентированным для исполнения их человеком.

Организация материала в виде схем способствует его лучшему усвоению, воспроизведению потому, что значительно облегчает последующий поиск.

Педагогическая практика показывает, что такое представление учебного материала способствует осмысленному структурированию учащимися воспринимаемой информации и на этой основе – более глубокому пониманию логических закономерностей и связей между основными понятиями изучаемой темы. Структурирование информации должно использоваться как при объяснении учебного материала (краткие конспекты лекций), так и для более эффективной организации практической работы на компьютере (тексты лабораторных работ), для активизации самостоятельной работы учащихся.

Таким образом, развитие логического мышления в учебном процессе и конечно же на уроках информатики актуально и необходимо современному ученику для развития и совершенствования информационной компетенции, которая позволит стать успешным ученику школы в современном обществе.

1 Физиология человека. Под ред. Покровского В.М., Коротько Г.Ф.

2-е изд., перераб. и доп. - М.: 2003. - 656 с.

2.