СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности «Алые паруса» (Введение в мир судомоделизма)

В данном файле вы сможете ознакомиться с дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой технической направленности "Алые паруса"

Просмотр содержимого документа

«Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности «Алые паруса» (Введение в мир судомоделизма)»

Общеобразовательная программа «Алые паруса», педагог Калинина А.А.

Управление образования Красносулинского района

Муниципальное бюджетное учреждение

дополнительного образования

Центр детского технического творчества

Принята на заседании Утверждаю:

педагогического Совета Директор МБУ ДО ЦДТТ

от «___»_________20___г. __________ Вертий В.А.

Протокол № ___ «___»_________20___г.

Приказ № ___

Дополнительная общеобразовательная

общеразвивающая программа

технической направленности

«Алые паруса»

(Введение в мир судомоделизма)

Возрастной состав обучающихся: 6-10 лет

Срок реализации: 3 года

Автор-составитель:

Калинина Анна Андреевна

педагог дополнительного образования

г. Красный Сулин, 2017 год

СОДЕРЖАНИЕ

| № п/п |

Название разделов и тем |

Стр. |

|

| Содержание. |

|

|

| Паспорт дополнительной общеобразовательной программы. |

|

| Раздел №1 «Комплекс основных характеристик программы» | ||

| 1.1. | Пояснительная записка. |

|

|

| Направленность, вид, новизна, актуальность программы. |

|

|

| Цель и задачи программы. |

|

|

| Основные направления работы по программе. |

|

|

| Педагогическая целесообразность программы. |

|

|

| Формы организации образовательного процесса. |

|

|

| Ожидаемые результаты реализации программы: личностные, метапредметные, предметные, основные знания и умения по годам обучения. |

|

|

| Формы подведения итогов реализации программы. |

|

| 1.2. | Учебно-тематическое планирование. |

|

|

| Учебно-тематический план 1-го года обучения. |

|

|

| Календарно-тематический план 1-го года обучения. |

|

|

| Содержание изучаемого материала 1-го года обучения. |

|

|

| Учебно-тематический план 2-го года обучения. |

|

|

| Календарно-тематический план 2-го года обучения. |

|

|

| Содержание изучаемого материала 2-го года обучения. |

|

|

| Учебно-тематический план 3-го года обучения. |

|

|

| Календарно-тематический план 3-го года обучения. |

|

|

| Содержание изучаемого материала 3-го года обучения. |

|

| Раздел №2 «Комплекс организационно-педагогических условий» | ||

| 2.1. | Календарный учебный график. |

|

| 2.2. | Методическое сопровождение программы. |

|

| 2.3. | Диагностические материалы. |

|

| 2.4. | Дидактические материалы. |

|

| 2.5. | Техника безопасности. |

|

| 2.6. | Список литературы. |

|

|

| Список литературы для педагогов. |

|

|

| Список литературы для учащихся. |

|

|

| Список литературы для родителей. |

|

|

| Список интернет-ресурсов. |

|

Паспорт дополнительной общеобразовательной программы

| Название дополнительной общеобразовательной программы | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности «Алые паруса» (Введение в мир судомоделизма) |

| Сведения об авторе | Ф.И.О. Стригун Анна Андреевна |

| Место работы: МБУ ДО ЦДТТ | |

| Адрес образовательной организации: Ростовская область, г. Красный Сулин, ул. Ленина, д.15 | |

| Домашний адрес автора: Ростовская область, г. Красный Сулин, пер. Коммунальный 51, кв. 11 | |

| Телефон служебный: - - - | |

| Телефон мобильный: 8-989-537-33-30 | |

| Должность: педагог дополнительного образования | |

| Участие в конкурсах авторских образовательных программ и программно-методических комплексов/результат |

|

| Нормативно-правовая база (основания для разработки программы, чем регламентируется содержание и порядок работы по ней) | Региональные рекомендации к регламентации деятельности образовательных организаций Ростовской области, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам (пр. Минобразования РО от 01.03.2016 №115) |

| Материально-техническая база | соответствует нормативам |

| Год разработки, редактирования | Год разработки: 2017 г. |

| Направленность | техническая |

| Направление | Судомоделирование

|

| Возраст учащихся | 6 -10 лет |

| Срок реализации | 3 года |

| Этапы реализации | основной |

| Новизна | Новизна данной программы заключается, в том, что в содержание изучаемого курса введены темы «История судостроения», «Начальные графические навыки», «Основы технического дизайна»; при проведении занятий используются игровой и проектный методы, регулярно проводятся соревнования в учебной группе; имеются методические разработки по проведению бесед, викторин, чертежи технических объектов. |

| Актуальность | Занятия судомоделизмом решают проблему занятости детей, что актуально для данного возрастного этапа развития, а также важно при решении основных воспитательных, развивающих и обучающих задач. А так же программа позволяет сформировать гибкость мышления и навыки работы в коллективе. |

| Цель | Цель программы - развитие творческих и технических способностей детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста посредством изготовления макетов судов и моделей несложных объектов, заложить основы для воспитания свободной, гармоничной, творческой личности. |

| Ожидаемые результаты | Знают/понимают: - основные факты истории возникновения мореплавания; - правила техники работы с бумагой и клеем, картоном, деревом; - первоначальные конструкторско-технологические понятия; - технику безопасности при работе с инструментами. Умеют: - вырезать выкройки по трафаретам, клеить бумагу, картон, древесину; - пользоваться ножницами, пилками, ножами для резки по картону и дереву. Делают: - Простейшие модели парусного катамарана; - Простейшая модель парусной яхты; - Простейшая модель катера; - Простейшая модель подводной лодки. |

| Формы занятий (фронтальные (указать кол-во детей), индивидуальные) | Основной формой организации учебного процесса является занятие. Значимой формой учебного процесса являются: практические занятия; тестовые занятия; беседы; дискуссии; игры; диспуты, викторины; экскурсии; выставки творческих работ. |

| Режим занятий | I год обучения – в группе 15 человек, 144 академических часа в год, занятия проходят 2 раза в неделю по 2 академ. часа. II год обучения - в группе 12 человек, 144 академических часа в год, занятия проходят 2 раза в неделю по 2 академ. часа. III год обучения - в группе 10 человек, 144 академических часа в год, занятия проходят 2 раза в неделю по 2 академ. часа. |

| Формы подведения итогов реализации | Выставки, конкурсы, соревнования, учебно-исследовательские конференции, тестирование. |

Раздел №1 «Комплекс основных характеристик программы»

1.1. Пояснительная записка

Судомоделизм – популярный технический вид спорта, предполагающий проектирование ,постройку моделей судов и участие с ними в соревнованиях.

Судомоделизм представляет собой творческий, производительный труд, который способствует развитию интеллектуальных способностей ребёнка, формированию гражданско-патриотических качеств личности. В процессе занятий у обучающихся вырабатываются - привычка к порядку, точности, аккуратности, систематичности . Развивается - выдержка, терпение, усидчивость; воспитывается умение не отступать перед трудностями.

Занимаясь судомоделизмом, отдавая своё свободное время созданию моделей кораблей и судов различных классов, дети знакомятся с основами морского дела и судостроения, приобретают разносторонние знания. Формирование личности будущего моряка, судостроителя, инженера любой направленности желательно начинать уже с младшего школьного возраста.

Занятия судомоделизмом решают проблему занятости детей, что актуально для данного возрастного этапа развития, а также важно при решении основных воспитательных, развивающих и обучающих задач.

Творческая деятельность на занятия в объединении позволяет ребенку приобрести чувство уверенности и успеха социально-психологическое благополучие.

Помочь в этом процессе, призвана предлагаемая общеразвивающая общеобразовательная программа «Алые паруса».

Общеразвивающая общеобразовательная программа «Алые паруса» разработана в соответствии с требованиями Федерального Закона от 29.12 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; Концепции развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства РФ от 4.9.2014 № 1726-р); Приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 №1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; Приказом Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 01.03.2016 №115 «Об утверждении региональных рекомендаций к регламентации деятельности образовательных организаций Ростовской области, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам».

Программа предполагает трехгодичный курс обучения и рассчитанная на работу с детьми младшего школьного возраста от 6 до 10лет, проявляющих интерес к построению и изучению разнообразных видов судомоделей, изготовленных из разнообразных материалов; детей, желающих заниматься техническим видом творчества, стремящихся сконструировать судомодель без запаса специальных и практических навыков.

Направленность программы - техническая.

Вид программы – модифицированная, её уровень – общекультурный (базовый).

Новизна данной программы заключается, в том, что в содержание изучаемого курса ведены темы «История судостроения», «Начальные графические навыки», «Основы технического дизайна»; при проведении занятий используются игровой и проектный методы, регулярно проводятся соревнования в учебной группе; имеются методические разработки по проведению бесед, викторин, чертежи технических объектов.

Занимаясь любимым делом, учащиеся более активно приобретают новые знания, легче и раньше других определяются с выбором будущей профессии и, как правило, добиваются лучших результатов, этот вывод основан и на личном опыте.

Актуальность данной программы состоит в том, что она направлена на развитие познавательной и творческой активности детей младшего школьного возраста.

Занятия судомоделизмом решают проблему занятости детей, что актуально для данного возрастного этапа развития, а также важно при решении основных воспитательных, развивающих и обучающих задач. А так же программа позволяет сформировать гибкость мышления и навыки работы в коллективе.

Цель программы - развитие творческих и технических и интеллектуальных способностей детей младшего школьного возраста посредством введения их в мир судомоделизма через изготовления макетов судов и моделей несложных объектов.

Задачи программы

1.Развить у учащихся навыки конструктивного мышления;

2. Способствовать усвоению знаний по истории судостроения, основам теории и практики постройки моделей;

3.Научить работать с инструментами и материалами;

4. Развить интерес к истории российского флота, чувство патриотиз

5. Формировать у обучающихся понятие о долге и ответственности.

Отличительные особенности программы, от других программ по судомоделизму, заключаются в следующем:

– широкий выбор моделей для воспроизведения;

– использование материало - сберегающих технологий;

– возможность использования на занятиях доступного, недорогого материала и инструмента для изготовления судомоделей.

Данный вариант программы является первой ступенью в освоении программ научно – технической направленности, и предусматривает переход к дальнейшему обучению по курсу «Спортивный судомоделизм» .

Основные направления работы по данной программе

Учебная и воспитательная деятельность; организационная деятельность; игровая деятельность; профилактическая работа с учащимися; профориентационная работа с родителями, педагогическое сопровождение детей.

Педагогическая целесообразность образовательной программы выражается в комплексном развитии познавательных процессов воспитанников, расширении кругозора в области техники и судомоделизма, формировании полезных конструкторских навыков и приемов работы с техническим инструментарием, и материалами.

Предлагаемая программа является программой начального образовательного уровня обучения, охватывает круг первоначальных знаний и навыков необходимых для работы по изготовлению несложных судомоделей, усвоение этики общения в результате работы в коллективе и участия в соревнованиях. Основная задача теоретических занятий - объяснить в основных чертах конструкцию, принцип действия аппарата, не вникая во второстепенные детали, познакомить с историей развития мореплавания.

Адресат программы

Возраст обучающихся: 6-10 лет

Срок реализации программы – 3 года

Программа построена с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. Дети младшего школьного возраста располагают значительными резервами развития. Их выявление и эффективное использование - одна из главных задач педагога. В этом возрасте закрепляются и развиваются основные характеристики познавательных процессов (восприятие, внимание, память, мышление речь), которые начали формироваться у ребенка в дошкольный период. Основные виды деятельности, которыми занят ребенок: учение, общение, игра и труд. Коллективные формы работы, стимулирующие общение, в младшем школьном возрасте наиболее полезны для общего развития и должны быть обязательными для детей. Детские игры приобретают совершенные формы, становятся развивающими. Самооценка ребенка зависит от характера оценок, даваемых взрослыми успехам ребенка в различных сферах деятельности. В этом возрасте дети узнают многое о самих себе, об окружающем мире, отношениях с близкими людьми. На данном этапе обучения детей важными составляющими содержания деятельности дополнительного образования являются развитие речи, как основного способа общения, формирование картины мира, этическое и эстетическое воспитание, развитие стремления к самосовершенствованию

Форма обучения – очная.

Комплектация учебных групп

В учебную группу принимаются все дети начальной школы, желающие заниматься техническим творчеством в целом и судомоделизмом в частности.

Численность обучающихся:

1год обучения – 15 человек;

2год обучения – 12 человек;

3год обучения- 10 человек.

Режим занятий:

В учебных группах 1-го 2-го и 3 – го года обучения занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа (1 час – 45 м.) с перерывом между учебными часами по 10 минут, и перерывом между учебными группами не менее 15минут (согласно санитарным требованиям).

Годовой объем программы составляет - 144 академических часа.

Формы организации образовательного процесса

Предлагаемая образовательная программа «Алые паруса» мобильна и актуальна. Содержание её составлено по нарастающей: от простого - к сложному. Успешное проведение занятий достигается соблюдением основных дидактических принципов, таких как:

систематичности, последовательности, наглядности, доступности, при этом учитываются возрастные и индивидуальные особенности ребенка.

С учетом цели и задач содержание образовательной программы реализуется поэтапно с постепенным усложнением задач.

В начале обучения (1-й год) у детей формируются начальные знания, умения и навыки, обучающиеся работают по образцу.

На основном этапе обучения (2-й и 3-й год) продолжается работа по усвоению нового и закреплению полученных знаний умений и навыков, обучающиеся самостоятельно выполняют несложные дизайнерские и конструкторские работы в рамках проектной деятельности.

Программа также построена с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей.

Дети младшего школьного возраста располагают значительными резервами развития. Их выявление и эффективное использование - одна из главных задач педагога на первом году обучения. В этом возрасте закрепляются и развиваются основные характеристики познавательных процессов (восприятие, внимание, память, мышление речь), которые начали формироваться у ребенка в дошкольный период. Основные виды деятельности, которыми занят ребенок: учение, общение, игра и труд. Коллективные формы работы, стимулирующие общение, в младшем школьном возрасте наиболее полезны для общего развития и должны быть обязательными для детей. Детские игры приобретают совершенные формы, становятся развивающими. Самооценка ребенка зависит от характера оценок, даваемых взрослыми успехам ребенка в различных сферах деятельности. В этом возрасте дети узнают многое о самих себе, об окружающем мире, отношениях с близкими людьми. На данном этапе обучения детей важными составляющими содержания деятельности дополнительного образования являются развитие речи, как основного способа общения, формирование картины мира, этическое и эстетическое воспитание, развитие стремления к самосовершенствованию

На втором году обучения- по мере накопления знаний и практических умений по моделированию, педагог привлекает воспитанников самостоятельно проводить анализ моделей, участвовать в проектной деятельности и защите своих проектов. Анализ модели позволяет воспитанникам вспомнить предыдущий материал, упражняться в наблюдательности, в выделении главного, в возможности самостоятельного применения приобретенных опыта и знаний.

На третьем году обучения, самостоятельная защита готовой модели позволяет обучающимся получить опыт публичного выступления, развивает умение слушать других, развивает мотивацию к саморазвитию.

В процессе обучения важным является проведение различных ролевых игр, небольших соревнований по мере изготовления движущихся, летающих моделей, работа по устранению недочетов и ошибок, ремонт моделей. Все это позволяет закрепить и повторить пройденный материал.

Большое внимание уделяется истории развития науки и техники, людям науки, изобретателям, исследователям, испытателям. При изготовлении моделей военной техники ребята узнают историю Родины, Вооруженных сил.

Методы и приемы

Программа предусматривает фронтально-индивидуальную форму занятий, поскольку в связи с разными способностями ребят или нерегулярностью посещения ими занятий у них происходит отставание или опережение в работе над моделями. У ребят также могут быть личные интересы и пристрастия к изготовлению судомоделей, поэтому в программе предусмотрен выбор их разнообразных образцов.

Для успешного выполнения целей и задач необходимо использовать различные методы обучения: практические, наглядные, словесные, а так же использовать познавательно-творческую систему занятий. Однако не надо забывать, что при проведении занятий на творческой основе всегда присутствует воспроизводящий труд, который сочетается с трудом творческим.

Для поддержания постоянного интереса детей к занятиям приходится разнообразить методы работы, учитывая возрастные особенности детей, степень их подготовленности, имеющиеся знания и навыки. Нагрузка во время занятий соответствует силам и возможностям учащихся, обеспечивая их занятость в течение всего занятия.

Ожидаемые результаты

В результате изучения курса «Алые паруса» по данной программе у учащихся будут сформированы знания, умения, навыки и представления, предусмотренные программой курса.

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по курсу «Алые паруса» являются следующие умения:

- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;

- проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях;

- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей;

- оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие интересы.

Метапредметные результаты изучения курса (регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия):

Регулятивные универсальные учебные действия

Учащиеся научатся:

- принимать и сохранять учебную задачу и активно включаться в деятельность, направленную на её решение в сотрудничестве с педагогом и одногруппниками;

- планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане;

- различать способ и результат действия;

- контролировать процесс и результаты деятельности;

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения, на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок;

- адекватно оценивать свои достижения, осознавать возникающие трудности и искать способы их преодоления

Познавательные универсальные учебные действия

Учащиеся научатся:

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы;

- называть геометрические тела и их элементы;

- изготавливать по чертежу;

- соединять части конструкции в одно целое;

- использовать творческий подход к работе.

Коммуникативные универсальные учебные действия

Учащиеся научатся:

- выражать в речи свои мысли и действия;

- строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер видит и знает, а что нет;

- задавать вопросы;

- использовать речь для регуляции своего действия.

Предметные результаты

Учащиеся научатся:

- сочетать одинаковые геометрические фигуры;

- читать несложные чертежи и конструировать по чертежу;

- анализировать готовые конструкции;

- изготавливать объекты, конструкции из всех видов изученных тел и их оформление.

- определять размеры изделия по чертежу и взаимное расположение частей конструкции;

- изготавливать простейшие модели судов.

Основные знания и умения по итогам обучения:

Знают/понимают:

- основные факты истории возникновения мореплавания;

- правила техники работы с бумагой и клеем, картоном, деревом;

- первоначальные конструкторско-технологические понятия;

- технику безопасности при работе с инструментами.

Умеют:

- вырезать выкройки по трафаретам, клеить бумагу, картон, древесину;

- пользоваться ножницами, пилками, ножами для резки по картону и дереву.

Делают:

- Простейшие модели парусного катамарана;

- Простейшая модель парусной яхты;

- Простейшая модель катера;

- Простейшая модель подводной лодки.

Компетентности, приобретаемые воспитанниками в результате освоения образовательной программы:

Учебно-познавательная компетентность:

- умеют самостоятельно использовать дополнительную литературу;

- умеют синтезировать знания, приобретаемые в рамках школьной программы со знаниями, полученными в лаборатории и применять их на практике;

- участвуют в исследовательской деятельности, умеют ее организовать, планировать и проектировать.

Коммуникативная компетентность:

- умеют организовать совместную групповую деятельность при выполнении практико-ориентированного задания и нести личную ответственность;

- умеют проводить публичные выступления в группе, на конференциях.

Информационная компетентность:

- умеют подбирать информацию из разных источников: интернета, справочной литературы;

Общекультурная компетентность:

- следят за развитием современной гражданской и военной авиации;

- знают и уважают героев-авиаторов из отечественной и зарубежной истории и современников.

Социально-трудовая:

- владеют техническими навыками: работа с чертежами, вырезание, выпиливание, работа со станками, инструментами, лаками, красками, электроникой;

- организуют социально-полезную деятельность в лаборатории (уборка, коллективные мероприятия);

- принимают участие в профориентационной работе (знакомятся с представителями профессии «авиатор», участвуют в соревнованиях, конференциях).

Ценностно-смысловая:

- усваивают базовые ценности «труд», «ответственность»;

- учатся уважать свой труд, труд товарищей и педагогов.

Компетенция личностного самосовершенствования:

- умеют ставить перед собой цели, планировать и прогнозировать свою деятельность;

- стремятся к самостоятельности в принятии решений, в выборе профессии и сферы самореализации;

- владеют навыками самообразования, стремятся повышать свой общекультурный уровень.

Формы подведения итогов реализации программы

Контроль знаний осуществляется посредством диагностики по окончании каждого полугодия, а также результатов конкурсов, выставок.

Используются следующие формы контроля:

Открытое занятие

Конкурс

Просмотр

Взаимоконтроль

Собеседование

Диагностика эффективности образовательного процесса осуществляется в течение всего срока реализации программы. Это помогает своевременно выявлять пробелы в знаниях, умениях обучающихся, планировать коррекционную работу, отслеживать динамику развития детей.

Для оценки эффективности образовательной программы выбраны следующие критерии, определяющие развитие интеллектуальных и технических способностей обучающихся, развитие памяти, воображения, образного, логического и технического мышления. Итоговая оценка развития личностных качеств воспитанника изводится по трем уровням:

- «высокий»: положительные изменения личностных качеств воспитанника в течение учебного года признаются как максимально возможные для него;

- «средний»: изменения произошли, но воспитанник потенциально был способен к большему

- «низкий»: изменения не замечены

В руках умелых мастеров шпон, фанера и другие материалы превращаются в красивые модели.

Испытание действующих моделей судов происходит на воде в ванне, выполненной из листовой стали в мастерской.

Результатом усвоения учащимися программы по каждому уровню программы являются: устойчивый интерес к занятиям, сохранность контингента на протяжении 3-х лет обучения, результаты достижений в соревнованиях, выставках и конкурсах внутри объединения, республиканских конкурсах-выставках.

Эффективность реализации программы «Алые паруса» зависит от многих факторов: возрастного состава группы, начального уровня подготовки, заинтересованности участников образовательного процесса в избранном виде творчества, наличия у обучающихся таких качеств как терпение, усидчивость, аккуратность, стремление к достижению лучших результатов деятельности.

Идеальный вариант эффективной реализации программы – по уровневое освоение, которое возможно только при наличии сохранения контингента обучающихся с первого года обучения по третий год обучения.

1.2. Учебно-тематическое планирование

Учебно-тематический план

работы объединения (1-й год обучения)

I. Цели и задачи

1. Прививать любовь к конструкторскому труду, развивать творческое мышление и инициативу детей.

2. Дать первоначальные сведения об устройстве судна.

3. Научить строить модели судов несложных конструкций.

4. Научить ребят пользоваться простейшим оборудованием и инструментом в процессе практической работы.

5. Дать краткие сведения о теоретическом чертеже судна.

| № | Название темы | Всего часов | Теория | Практика | Формы организации занятия | Формы аттестации (контроля) |

| 1 | Вводное занятие, ТБ

| 2 | 2 |

| Беседа, игра | Опрос |

| 2 | История возникновения мореплавания | 2 | 2 |

| Беседа, игра | Показ готовых работ |

| 3 | Графическая грамота. Простейшие модели парусного катамарана | 30 | 4 | 26 | Беседа, игра, | Игра, показ готовых работ |

| 4 | Простейшая модель парусной яхты | 36 | 2 | 34 | Беседа, работа в группах | Показ готовых работ |

| 5 | Простейшая модель катера. | 38 | 2 | 36 | Моделирование, конструирование | Показ готовых работ, соревнования |

| 6 | Простейшая модель подводной лодки. | 30 | 2 | 28 | Моделирование, конструирование, занятие -экскурисия | Показ готовых работ, дискуссия |

| 7 | Заключительное занятие. | 6 | 2 | 4 | Моделирование, конструирование, применение ИКТ | Показ готовых работ, выставка |

|

| ИТОГО: | 144 | 14 | 130 |

|

|

Учебно-тематический план

работы объединения для подгрупп (1-й год обучения)

| № | Название темы | Всего часов | Теория | Практика | Формы организации занятия | Формы аттестации (контроля) |

| 1 | Вводное занятие, ТБ

| 2 | 2 |

| Беседа, игра | Опрос |

| 2 | История возникновения мореплавания | 2 | 2 |

| Беседа, игра | Показ готовых работ |

| 3 | Графическая грамота. Простейшие модели парусного катамарана | 29 | 3 | 26 | Беседа, игра, | Игра, показ готовых работ |

| 4 | Простейшая модель парусной яхты | 33 | 2 | 31 | Беседа, работа в группах | Показ готовых работ |

| 5 | Заключительное занятие. | 6 | 2 | 4 | Моделирование, конструирование, применение ИКТ | Показ готовых работ, выставка |

|

| ИТОГО: | 72 | 11 | 61 |

|

|

Содержание программы дополнительного образования 1-го года обучения

Тема 1. Вводное занятие. (2 часа)

Теория:

Знакомство с кружковцами. Правила поведения в судомодельной лаборатории, ТБ. Значение флота. Наши династии

План и порядок работы. Организационные вопросы.

Практика: зачет

Тема 2. История развития мореплавания. (2 часа)

Теория:

Древнеегипетские папирусные суда, триремы греков, суда викингов, суда древней Руси, парусники Европы, пароходы, современные суда.

Практика: опрос, беседа.

Тема З. Графическая грамота. Простейшая модель парусного катамарана. (30 часов)

Теория:

Технический рисунок – эскиз, чертеж. Работа с шаблонами. Простейшие измерительные инструменты

Практика:

Чтение и черчение простейшего чертежа. Выполнение тренировочных упражнений.

Теория:

Катамаран. Основные элементы корпуса. Паруса и оснастка. Способы переноса чертежей деталей моделей на картон и бумагу: с помощью копировальной бумаги, по шаблонам.

Практика:

Изготовление отдельных частей модели. Окрашивание модели. Изготовление деталей моделей. Склеивание корпуса. Сборка моделей.

Тема 4. Простейшая модель парусной яхты. (36 часов)

Теория:

Основные элементы корпуса судна. Оснастка яхты, действия паруса. Перенос чертежей деталей моделей на картон и бумагу: с помощью копировальной бумаги, по шаблонам.

Практика:

Изготовление отдельных частей модели. Окрашивание модели. Изготовление деталей моделей. Склеивание корпуса. Сборка моделей.

Тема 5.Простейшая модель катера. (38 часов)

Теория: Гражданские и военные катера.

Теоретический чертёж, рисунок, описание модели. Понятие о прочности и конструкции корпуса. Надстройки и рубки. Гребной винт. Судовые устройства. Спасательные средства. Судовые дельные вещи.

Практика: Заготовка материала. Технологии изготовления: разметка, строгальные работы, выдалбливание корпуса, приёмы изготовления палубы, рубки, винтомоторной группы, судовых устройств. Сборочные работы. Технология проведения лакокрасочных работ.

Тема 6. Простейшая модель подводной лодки. (30 часов)

Теория: Понятие о подводных лодках. Их назначение и вооружение. История создания подводной лодки. Принцип погружения и всплытия. Современные подводные лодки.

Изучение чертежей, рисунков, и описание моделей.

Практика: Изготовление корпуса, обработка корпуса наждачной бумагой.

Проверка обводов корпуса с помощью шаблона шпангоутов.

Изготовление и установка рубки, вертикальных и горизонтальных рулей, гребного винта, кронштейна, перископов. Окраска моделей. Подготовка к выставке.

Тема 7. Заключительное занятие. (6 часов)

Подведение итогов. Награждение лучших кружковцев.

Учебно-тематический план

работы объединения (2-й год обучения)

Цели и задачи:

Воспитывать трудолюбие, развивать творческое мышление детей.

Дать учащимся знания по основам теории судов.

Изучить внешнюю архитектуру кораблей и судов, их основные надстройки и боевое вооружение.

Развить навыки управления парусом, ознакомить с действием руля и действием ветра на парус.

| № | Название темы | Всего часов | Теория | Практика | Формы организации занятия | Формы аттестации (контроля) |

| 1 | Вводное занятие, ТБ | 2 | 2 |

| Беседа, игра | Опрос |

| 2 | История военного флота | 2 | 2 |

| Беседа, игра | Показ готовых работ |

| 3 | Изготовление моделей военных кораблей Основы технического дизайна | 62 | 2 | 60 | Беседа, игра, | Игра, показ готовых работ |

| 4 | История торгового флота | 2 | 2 |

| Беседа, работа в группах | Показ готовых работ |

| 5 | Изготовление моделей речных барж | 70 | 2 | 68 | Моделирование, конструирование | Показ готовых работ, соревнования |

| 6 | Заключительное занятие. | 6 | 4 | 2 | Моделирование, конструирование, занятие -экскурисия | Показ готовых работ, дискуссия |

|

| ИТОГО: | 144 | 12 | 132 |

|

|

Содержание программы дополнительного образования 2-го года обучения

Тема 1. Вводное занятие. (2 часа)

Знакомство с кружковцами. Правила поведения в судомодельной лаборатории, ТБ. Значение морского и речного флота.

План и порядок работы. Организационные вопросы.

Тема 2. Воённые корабли. (2 часа)

Теория: Броненосцы, крейсера, эскадренные миноносцы, линкоры, авианосцы, тральщики, десантные суда, эсминцы, сторожевые катера, субмарины — экскурсия в МДТ.

Практика: беседа, викторина в МДТ

Тема З. Основы технического дизайна. Изготовление моделей военных кораблей. (62 часа)

Теория:

Основные сечения и главные измерения судна. Простейший чертёж. Эксплутационные и мореходные качества судна.

Изготовление корпуса модели: выбор материала, определение способов обработки, придание требуемых обводов, обработка корпуса под покраску. Изготовление кильблока.

Практика:

Изготовление ходовой группы и рулевого устройства. двигатели и движители. Гребной винт. Кронштейны гребных валов.

Установка балласта. Сборка и установка рулевого устройства.

Изготовление надстроек. Деталировка. Фальшборт. Привальный брус и боковые кили. Судовые устройства и дельные вещи. Мачтовые устройства. Шлюпочные устройства и спасательные средства. Навигационное оборудование и средство связи. Изготовление и приклеивание ватерлинии.

Отделка модели. Основные цвета, применяемые при окрашивании кораблей и судовых устройств и средств. Флаг.

Тема 4. Торговый флот. (2 часа)

Теория:Сухогрузы, танкера, научно — исследовательские суда, вспомогательные суда — баржи, буксиры.

Практика: викторина

Тема 5. Изготовление моделей барж. (70 часов)

Теория: Основные сечения и главные измерения судна. Теоретический чертёж. Эксплутационные и мореходные качества судна.

Изготовление корпуса модели: выбор материала, определение способов обработки, придание требуемых обводов, обработка корпуса под покраску. Изготовление кильблока.

Практика: Изготовление ходовой группы и рулевого устройства. двигатели и движители. Гребной винт. Кронштейны гребных валов. Установка балласта. Изготовление пера и баллера. Сборка и установка рулевого устройства. Изготовление надстроек. деталировка. Фальшборт. Привальный брус и боковые кили. Судовые устройства и дельные вещи. Мачтовые устройства. Шлюпочные устройства и спасательные средства. Навигационное оборудование и средство связи.

Изготовление и приклеивание ватерлинии. Отделка модели. Основные цвета, применяемые при окрашивании кораблей судовых устройств и средств. Флаг.

Тема 6. Заключительное занятие. (6 часов)

Подведение итогов. Награждение лучших обучающихся. Подготовка к профильному трудовому лагерю.

Учебно-тематический план

работы объединения (3-й год обучения)

Цели и задачи:

Воспитывать трудолюбие, развивать творческое мышление детей.

Привить умения и навыки в пользовании станочным оборудованием (сверлильным, токарным и другими станками) и инструментом.

Изучить морскую терминологию.

Развить у детей элементы технического мышления, изобретательности, творческой инициативы.

| № | Название темы | Всего часов | Теория | Практика | Формы организации занятия | Формы аттестации (контроля) |

| 1 | 1. Введение. | 2 | 2 |

| Беседа, игра | Опрос |

| 2 | 2. Техника безопасности | 2 | 2 |

| Беседа, игра | Показ готовых работ |

| 3 | 3. Современный военный и гражданский флот | 8 | 2 | 6 | Беседа, игра, | Игра, показ готовых работ |

| 4 | 4. Выбор проекта года | 4 | 2 | 2 | Беседа, работа в группах | Показ готовых работ |

| 5 | 5. Работа над проектом | 100 | 2 | 98 | Моделирование, конструирование | Показ готовых работ, соревнования |

| 6 | 6. Защита проекта | 8 | 2 | 6 | Моделирование, конструирование, занятие -экскурисия | Показ готовых работ, дискуссия |

| 7 | 7. Итоговые занятия, конкурсы | 20 | 4 | 18 | Моделирование, конструирование, применение ИКТ | Показ готовых работ, выставка |

|

| ИТОГО: | 144 | 16 | 128 |

|

|

Содержание программы дополнительного образования 3-го года обучения

Тема 1. Введение. (2 часа)

Планирование работы, порядок работы. Организационные вопросы (расписание индивидуальных и групповых занятий, консультаций).

Тема 2. Техника безопасности. (2 часа)

Теория: Инструктаж по всем видам работ, изучение инструкций.

Практика: выполнение простейших моделей

Тема З. Современный военный и гражданский флот. (8 часов)

Теория :Атомные авианосцы, подводные лодки, корабли для космических исследования

современные научно-исследовательские суда, транспортные и пассажирские лайнеры.

Практика: беседа, викторина

Тема 4. Выбор проекта года. (4 часа)

Теория: основы проектной деятельности, структура проекта, проектная карта.

Практика:Изучение чертежей моделей, работа с энциклопедиями, с научной, исторической:

литературой, с картотекой видеоматериалов и др. источниками.

Тема 5. Работа над проектом, подготовка к соревнованиям. (100 часов)

Теория: консультационная помощь.

Практика: Изготовление моделей по выбору, моделей судов новых типов для соревнований, выставок, конкурсов

Тема 6. Защита проекта. Тренировки. Соревнования. (8 часов)

Теория:История оригинала конкретной модели: его появление, значительные вехи в биографии судна, его роль в определенный исторический период времени. История создания модели - копии.

Практика: Презентация в лаборатории, на конференция, выступление на соревнованиях.

Тема 7.Итоговые занятия, конкурсы. (20 часов)

Подведение итогов. Награждение лучших кружковцев. Подготовка профильному трудовому лагерю.

Раздел №2 «Комплекс организационно-педагогических условий»

2.1. Календарный учебный график

| Год обучения | 1 полугодие | Количество учебных недель | Зимние каникулы | 2 полугодие | Количество учебных недель | Летние каникулы | Всего учебных недель |

| 1 | 01.09 – 31.12 | 16 | 01.01 – 10.01 | 11.01 – 31.05 | 20 | 01.06 - 31.08 | 36 |

| 2 | 01.09 – 31.12 | 17 | 01.01 – 10.01 | 11.01 – 31.05 | 20 | 01.06 - 31.08 | 37 |

| 3 | 01.09 – 31.12 | 17 | 01.01 – 10.01 | 11.01 – 31.05 | 20 | 01.06 - 31.08 | 37 |

2.2. Методическое сопровождение программы

Для успешного проведения занятий очень важна подготовка к ним, заключающаяся в планировании работы, подготовке материальной базы и самоподготовке педагога.

В этой связи продумывается вводная, основная и заключительная части

занятий; просматривается необходимая литература, отмечаются новые термины и понятия, которые следует разъяснить ребятам, выделяется теоретический материал, намечается содержание беседы или рассказа, подготавливаются наглядные пособия, готовится в необходимом количестве и в соответствующем состоянии инструмент, нарезаются из картона, бумаги, древесины,

жести, проволоки полуфабрикаты для изготовления деталей модели, а также

подбирается соответствующий дидактический материал, чертежи, шаблоны

(в необходимом количестве комплектов) развёрток корпусов согласно чертежам моделей швертботов, яхт, прогулочных катеров и других деталей, а также образцы моделей, которые в течение года будут строить юные моделисты.

В основе педагогического руководства техническим творчеством школьников лежит постановка перед учащимся ряда постепенно усложняющихся задач (конструкторских, технических, организационных), обучение учащихся рациональным способам их решения с последующим изготовлением технических объектов (моделей, проектов, опытных образцов).

В практике работы судомодельного объединения широко используется объяснительно-иллюстративные методы (технологии) формирование технических понятий. Это беседы и рассказы с демонстрацией фотографий, плакатов, коллективный просмотр журналов, знакомство со специальной литературой. Использование ОИМ помогает не только сообщать кружковцам новые знания, но и создавать у них определенный эмоциональный настрой, делать их активными собеседниками по той или иной теме, связанной с историей судостроения, техникой, жизнью замечательных людей, историческими событиями. Особенно важно использование объяснительно-иллюстративных методов при работе с новичками. Эти методы позволяют заинтересовать детей тайной познания: Почему корабль из металла не тонет? Как капитан находит дорогу к берегу? Почему в школьной столовой работает повар, а на корабле – кок?

В судомоделизме, как и в других направлениях технического творчества, широко используются репродуктивные методы, которые включают совместные действия руководителя и кружковца по воспроизведению в рисунках, чертежах, моделях, макетах тех или иных технических объектов.

Отслеживание результатов деятельности участников образовательного процесса осуществляется на всех уровнях подготовки: с первого по третий год обучения. Наиболее распространенный способ отслеживания – наблюдения (в процессе выполнения контрольных упражнений по ручной обработки древесины, шлифовки, окраски и т.д.). Педагог имеет возможность оценить качество выполняемой работы, аккуратность, точность. В ходе таких упражнений фиксируется уровень практической подготовки обучающихся, что дает педагогу возможность внести коррективы, определить кому нужна конкретная помощь в том или ином виде практической работы.

Уровень усвоения терминологии, знаний классификации моделей из технических характеристик отслеживается во время проведения массовых форм работы: викторин, интеллектуальных игр, соответствующей тематики, турниров, конкурсов, эрудиционов.

Методическое сопровождение 1-го года обучения

| Тема | Методические виды продукции. Дидактические и лекционные материалы (ДМ) | Формы контроля |

| Вводное занятие | Беседа Правила поведения в судомодельной лаборатории, Планы на год. ДМ – стенды, схемы. | Опрос |

| Правила техники безопасности и охраны труда

| Инструктаж Правила работы с инструментами, приспособлениями, правила безопасной работы на станках. ДМ – стенды, схемы. | зачёт |

| История возникновения плавания. | Просмотр Древнеегипетские папирусные суда, триремы греков, суда викингов, суда древней Руси, парусники Основные узлы корабля ДМ - Щетанов Б.В. Судомодельный кружок. Максимихин И.А. Легендарный корабль. - М., 1997 | тест |

| Типы кораблей и судов

| Опрос

| |

| Устройство кораблей и судов

| Игра

| |

| Чертёж – язык техники

| Практическое занятие Основные линии чертежа, виды, проекции. ДМ - Курти О. Постройка моделей судов.

| зачёт |

| Изготовление простейших моделей

| Практическая работа Основные элементы корпуса. Паруса и оснастка. Способы переноса чертежей деталей моделей на картон и бумагу: ДМ - Парусники. — Минск | Конкурс |

| Итоговое занятие | Выставка Самооценка проведённой работы. ДМ - http://ships.ucoz.ru/ | Выставка |

Методическое сопровождение 2-го года обучения

| Тема | Методические виды продукции. Дидактические и лекционные материалы (ДМ)

| Формы контроля |

| Вводное занятие | Беседа. Правила поведения в судомодельной лаборатории, Планы на год. ДМ – Журнал «Моделист-конструктор» | Опрос |

| Правила техники безопасности и охраны труда

| Инструктаж. Правила работы с инструментами, приспособлениями, правила безопасной работы на станках. ДМ – стенды, схемы. | зачёт |

| История судостроения | Просмотр Как строили суда с древнем мире и средних веках. Судостроение в России и за рубежом. Судостроение сегодня. Развитие навыков сравнения и определения различных типов кораблей. ДМ - Боевые корабли. - Эгмонт, 2000. | тест |

| Классификация кораблей и судов

| Опрос

| |

| Основы теории и архитектуры корабля | Игра

| |

| Основы графической грамоты

| Практическое занятие. Чтение чертежа, масштабирование, черчение отдельных деталей. ДМ - Багрянцев Б.И. Учись морскому делу. | зачёт |

| Технология изготовления простейших моделей с резиномотором

| Практическая работа Основные элементы корпуса. Паруса и оснастка. Способы переноса чертежей деталей моделей на картон и бумагу: Резиномотор. Окрашивание модели. Сборка моделей. Запуски: испытательные и контрольные. ДМ - Катцер С. Флот на ладони | Конкурс |

| Итоговое занятие | Выставка Самооценка проведённой работы ДМ - Журнал «Моделист-конструктор». | Выставка |

Методическое сопровождение 3-го года обучения

| Тема | Методические виды продукции. Дидактические и лекционные материалы (ДМ)

| Формы контроля |

| Вводное занятие Правила техники безопасности и охраны труда

| Беседа Инструктаж Правила поведения в судомодельной лаборатории, Планы на год Правила работы с инструментами, приспособлениями, правила безопасной работы на станках. ДМ – стенды, схемы. | зачёт |

| История русского судостроения, основные свойства судна

| Просмотр Судостроение у славян. Развитие судостроения во времена Петра Великого Развитие парового судостроения Судостроение в годы Великой Отечественной войны Судостроение в России сегодня Развитие навыков сравнения и определения различных типов кораблей «Великие флотоводцы» написание творческих работ по выбору ДМ - http://modelfan.ru/ship_modelism/ Максимихин И.А. Легендарный корабль. | тест

|

| Классификация военных кораблей и судов, русские флотоводцы

| ||

| Игра

| ||

| Проектирование моделей судна, судостроительное черчение

| Практическое занятие Работа с чертежами в журналах и специализированной литературе. ДМ - Щетанов Б.В. Судомодельный кружок | зачёт |

| Технология изготовления движущихся моделей

| Практическая работа Основные элементы корпуса. Паруса и оснастка. Способы переноса чертежей деталей моделей на картон и бумагу: Мотор, детали мотора, сборка. Окрашивание модели. Сборка моделей. Запуски: испытательные и контрольные. ДМ - ШапироЛ.С. Самые быстрые корабли. | Конкурс |

| Итоговое занятие | Выставка. Соревнования. Самооценка проведённой работы. ДМ - стенды, схемы | Выставка |

Содержание, формы и методы работы

Содержание программы «Алые паруса» рассчитано на постепенное вхождение ребенка в образовательный процесс и ориентировано не столько на усвоение знаний, умений и навыков, сколько на накопление детьми опыта познавательной, продуктивной деятельности и общения.

Базовыми основанием для отбора и структурирования содержания стали следующие принципы:

- учет возрастных и индивидуальных особенностей детей;

- занимательность;

- практическая и прикладная направленность;

- обеспечение внутрипредметных и межпредметных связей;

- последовательность в усложнении учебного материала.

Обучение в детском объединении строится на основе саморазвития ребенка, связанного с появлением у него стимула к работе над собой. Источником такого развития выступает заинтересованность детей к познанию. Механизм саморазвития базируется на выявлении природных задатков и способностей детей и на активизации таких личностных характеристик, как самолюбие, самооценка, стремление к состязательности. Педагог выступает как деловой партнер, помогающий ребенку выработать навыки саморегулирования. Основная роль в развитии личности принадлежит самому ребенку. При этом педагог не навязывает детям технологию развития и не определяет ее границы, а помогает выбрать каждому индивидуальные формы.

Процесс обучения в детском объединении состоит из трех этапов:

обучение на репродуктивном уровне;

обучение на репродуктивном уровне, но с элементами творчества;

творческая деятельность под руководством педагога.

Этому способствует комплексное использование следующих методов:

Метод стимулирования учебно-познавательной деятельности: создание ситуации успеха; поощрение и порицание в обучении; использование игр и игровых форм.

Метод создания творческого поиска.

Метод организации взаимодействия обучающихся друг с другом (диалоговый).

Методы развития психологических функций, творческих способностей и личностных качеств обучающихся: создание проблемной ситуации; создание креативного поля; перевод игровой деятельности на творческий уровень.

Метод гуманно-личностной педагогики.

Метод формирования обязательности и ответственности.

Виды учебных занятий:

сенсорного восприятия (лекции, просмотр, видеофильмов, прослушивание аудиозаписей);

практические (опыты, лабораторные работы, моделирование, эксперименты, творческие работы);

коммуникативные (конференции, сюжетно-ролевые, деловые и дидактические игры, дискуссии, беседы);

комбинированные (экскурсии, наблюдения, инсценировки, создание проблемных ситуаций, самостоятельная работа).

Формы работы:

коллективная (в каждом разделе программы особое место занимает коллективная творческая деятельность - эффективное средство решения многих воспитательных и дидактических задач. Коллективные работы позволяют создать ситуацию успеха у любого ребенка. Каждый ребёнок смотрит на коллективное творение, как на свое собственное. Дети удовлетворены морально, у них появляется желание творить и создавать новые работы. Коллективные творческие работы дают возможность ребенку воспринимать готовую работу целостно и получить конечный результат гораздо быстрее, чем при изготовлении изделия индивидуально. Коллективные творческие работы решают проблему формирования нравственных качеств личности. На их основе детям дается возможность получить жизненный опыт позитивного взаимодействия);

групповая (используется на практических занятиях, экскурсиях, самостоятельной работе, в подготовке дискуссий и т.д.);

индивидуальная (используется при подготовке к конференциям, сюжетно-ролевым играм и т.д.).

Средства работы:

технические (видео-аудиоаппаратура, технические средства исследований);

методические (видео - аудиозаписи, программы для ПК, методическая и учебная литература, учебные пособия, методические разработки);

объекты живой и неживой природы как средства познания.

Особенности учебно-воспитательного процесса.

Воспитательная работа направлена на сплочение юных судомоделистов

в коллектив, на воспитание у них чувства справедливости и патриотизма, ответственности перед товарищами и обществом посредством участия в выставках (в том числе городских), соревнованиях, конкурсах, субботниках по уборке территории Центра и в других массовых мероприятиях.

Основная воспитательная задача - патриотическое воспитание ребят. С

этой целью в течение учебного года наряду с учебными занятиями в группах

проводятся экскурсии в музеи, встречи с ветеранами Великой Отечественной

войны и труда, моряками, судостроителями.

Ежегодно между учебными группами в ноябре, декабре и марте организуются соревнования для парусных и прямоходных моделей.

В течение года в группах проводятся беседы на темы: «Мои права и

обязанности», «Кем быть, каким быть» и др.

На общих собраниях коллективов учебных групп (в начале и конце

учебного года) планируется совместная деятельность, подводятся её итоги,

поздравляют победителей конкурсов и соревнований.

Обучающиеся активно привлекаются к участию в общественной жизни

коллектива Центра: обслуживание массовых мероприятий, участие в различных праздниках по техническому творчеству. Родители ребят привлекаются в качестве помощников при проведении соревнований, конкурсов, экскурсий.

Условия реализации программы

Для реализации данной программы необходима материально-техническая база: кабинет для занятий должен быть удобным, хорошо освещенным.

Оборудование кабинета: столы ученические; стулья; стенды; шкафы.

Инструменты: карандаши, линейки, ножницы, ластики, циркули.

Материалы: цветная и белая бумага, белый и цветной картон, ватман, калька, копировальная бумага, фольга, клей ПВА, фломастеры, цветные карандаши и др.

Наглядные пособия:

- стенды (Правила техники безопасности; коллекция бумаги и др.);

- работы воспитанников;

- демонстрационные работы и образцы;

- схемы (цветовая карта, схема сочетания цветов, геометрические фигуры);

- иллюстрационный материал к тематическим праздникам (Новый год, Рождество, День Защитника Отечества, Пасха, Праздник весны, День Победы).

2.3. Диагностические материалы

Отсутствие в дополнительном образовании единых образовательных стандартов существенно осложняется определение результативности обучения детей по дополнительным образовательным программам. В силу индивидуального характера многих из них в идеале для каждой программы педагогу необходимо разрабатывать свой пакет диагностических методик, отражающих её цели и задачи.

Диагностика - в переводе с греческого «способность распознавать», т.е. учение о методах и принципах распознавания особенностей состояния среды на основе всестороннего исследования с целью предсказания возможных отклонений.

Цель диагностики - управление личностным ростом ребенка.

Осуществляя диагностическую работу, педагог выполняет следующие функции:

- психотерапевтическую: различные диагностические технологии (рисунок, карты, игры, тесты) нравятся детям и способствуют позитивным отношениям с людьми, свободному самоопределению;

- коррекционную: исправление девиантного поведения, снятие эмоционального напряжения, помощь в решении конкретных жизненных ситуаций;

- развивающую: в ходе выполнения заданий ребенок получает возможность творческого самовыражения личной активности.

Этапы педагогической диагностики:

Результаты образовательной деятельности отслеживаются путем проведения прогностической, текущей и итоговой диагностики обучающихся.

В начале учебного года рекомендуется составить календарный план по диагностике на весь учебный год.

Прогностическая (начальная) диагностика: (проводится при наборе или на начальном этапе формирования коллектива) – это изучение отношения ребенка к выбранной деятельности, его достижения в этой области, личностные качества ребенка.

Цель - выявление стартовых возможностей и индивидуальных особенностей учащихся в начале цикла обучения.

Задачи:

- прогнозирование возможности успешного обучения на данном этапе;

- выбор уровня сложности программы, темпа обучения;

- оценку дидактической и методической подготовленности.

Методы проведения:

- индивидуальная беседа;

- тестирование;

- наблюдение;

- анкетирование.

Текущая (промежуточная) диагностика (проводится в конце года, чаще в декабре) - это изучение динамики освоения предметного содержания ребенка, личностного развития, взаимоотношений в коллективе.

Цель - отслеживание динамики развития каждого ребёнка, коррекция образовательного процесса в направлении усиления его развивающей функции.

Задачи:

- оценка правильности выбора технологии и методики;

- корректировка организации и содержания учебного процесса.

Методы проведения промежуточной диагностики, показатели, критерии оценки разрабатываются педагогами. Итоги анализируются педагогом и методистом образовательного учреждения.

Итоговая диагностика (проводится в конце учебного года) - это проверка освоения детьми программы или ее этапа, учет изменений качеств личности каждого ребенка.

Цель: подведение итогов освоения образовательной программы.

Задачи:

- анализ результатов обучения;

- анализ действий педагога.

Методы проведения итоговой диагностики:

- творческие задания;

- контрольные задания;

- тестирование;

- олимпиада;

- выставка работ.

Также для проверки результативности реализации программы и правильного планирования тематики занятий в завершении каждой темы предусмотрены итоговые задания, которые проводятся в виде викторин, соревнований, выставок, коллективных проектов и помогают педагогу проанализировать результаты деятельности.

Тест – карта (1 год обучения)

Определения уровня знаний, умений, навыков кандидата в объединение «Судомоделизм»

1.Каким инмтрументом выпиливают фанеру:

А) ножовка, Б) лобзик, В) рубанок

2. Для шлифовки древесины используют:

А) наждачную бумагу, Б) шлифовальный круг

3. Какой инструмент необходимо иметь для переноса шаблона на заготовку:

А) карандаш, шаблон, Б) ручку, шаблон, В) лекало,

4. Каким инструментом производится грубая обработка древесины:

А) рубанок, Б) шерхебель, В) стамеска

5. Из какого материала изготавливают рубку на модель корабля:

А) дерево, Б) железо, В) пластик

6. Какой инструмент применяется для изготовления леерного заграждения:

А) молоток, Б) ножовка, В) электропаяльник

7. Какой клей мы используем для сборки корабля:

А) Момент, Б) суперклей, В) ПВА

8. Каким инструментом изготавливают винт для молели корабля:

А) напильник и ножницы по металлу, Б) молоток и зубило, В) рубанок и стамеска

9. Из каких деталей состоит резиномотор:

А) вал, резина, Б) электродвигатель, аккумулятор, В) двигатель внутреннего сгорания, бензин

10. В какой среде производим запуск моделей:

А) земля, Б) небо, В) вода

Критерии компетентности обучающегося по окончании 1 года обучения

В чем заключается деятельность судостроителя и судомоделиста?

Как изготовить контур силуэтной модели?

Из каких материалов создается модель с резиномотором?

Описать изготовление модели: элементы, технология изготовления.

Каковы должны быть модели судов класса»Б»?

Тест – карта (2 год обучения)

1.Из какого материала изготавливается корпус модели корабля:

А)металл Б)дерево В)пластик

2. Каким инструментом выстрагивают корпус модели:

А)стамеска, Б)рубанок, В)отвертка

3. Чем шлифуют корпус корабля:

А)напильник, Б)наждачная бумага, В)вата

4. Какие материала используют для изготовления световых окон:

А)Пластик, Б)дерево, В)металл

5. Из чего изготавливают леерное ограждение:

А)бумага, картон, Б)гвозди, проволока, В)материал, нитки

6. каким инструментом изготавливают вал корабля:

А)штангенциркуль, Б)рубанок, В)лерка

7. Из каких деталей состоит резиномотор:

А)ствол, рубка, Б)винт, крючок, В)лодка, катер

8. Каким клеем склеивают детали моделей:

А) ПВА, Б)суперклей, В)»Момент»

9. Какую краску используют для покраски модели:

А)автомобильную, Б)нитроцеллюлозную, В)гуашь

10. Что необходимо для балансировки модели корабля:

А)вода, груз, Б)воздух, груз, В)земля, груз

Критерии компетентности обучающихся 2 года обучения

Правила работы на токарном станке по дереву.

Как выклеивают корпус модели?

Назовите разновидности винтов

Какие двигатели применяют для моделей?

Какие надстройки необходимо изготовить для модели?

Как балансировать модель?

Что такое дифферент?

Тест – карта (3 год обучения)

1.Какие инструменты применяют для изготовления чертежа:

А)линейка, карандаш, Б)отвертка, циркуль, В)транспортир и рейсфейдер

2. Что необходимо для нанесения разделительного слоя:

А)клей, Б)гвозди, В) парафин

3. . Каким инструментом выстрагивают корпус модели:

А)стамеска, Б)рубанок, В)отвертка

4. Чем шлифуют корпус корабля:

А)напильник, Б)наждачная бумага, В)вата

5. чем грунтуют рубку модели корабля:

А)смолой, Б)краской, В)грунтовкой

6. Какой материал используют для изготовления винта:

А)металл, Б)бумага, В)картон

7. Какой двигатель устанавливают на модель корабля:

А)ДВС, Б)электродвигатель, В) резиномотор

8) На каком станке изготавливают стволы пушек:

А)токарный по дереву, Б) токарныно-винторезный, В) сверлильный

9) Какую краску используют для покраски модели:

А)автомобильную, Б)нитроцеллюлозную, В)гуашь

10)Что такое дифферент:

А)наклон на корму, Б)наклон на нос корабля, В)равновесие

Критерии компетентности обучающихся 3 года обучения

Правила работы на токарно-винторезном станке

Принципы работы радиоуправляемой модели

Как работать с электропаяльником

Как маркировать электрическую часть?

Как установить трассу для радиоуправляемой модели класса F2Ю?

Как подготовить модель к соревнованиям?

Какие аккумуляторы применяются для данного класса моделей?

Тест – карта (итоговый)

1.Из какого материала выклеивается корпус модели корабля:

А)бумага, Б)картон, В)стеклоткань

2. Какой клей необходим для выклеивания корпуса корабля:

А)ПВА, Б) «Момент», В)эпоксидная смола

3. Что необходимо для нанесения разделительного слоя:

А)клей, Б)гвозди, В) парафин

4. Какая наждачная бумага нужна для шлифовки корпуса модели корабля:

А)влагостойкая, Б)на бумажной основе

5. Чем разбавляют грунтовку:

А)вода, Б)растворитель, В)ауйт-спирит

6. Для чего грунтуют модель:

А)чтобы покрасить, Б)увидеть неровности,

7.Какой металл применяют для изготовления руля:

А)сталь, Б)дюралюминий, В)олово

8. Какой материал используют для изготовления винта:

А)металл, Б)бумага, В)картон

9. Что нужно для установки электропроводки:

А)паяльник, припой, Б)отвертка, саморезы, В)клей, ножницы

10. Каким цветом красят спасательный плот:

А)синий, Б)черный, В)оранжевый

2.4. Дидактические материалы

Материалы для судомоделирования.

Для постройки простых моделей судов не требуется большого количества материалов и сложных инструментов, которые порой трудно достать. Кусок доски, немного фанеры, нож, лобзик — вот и все, что нужно для постройки модели судна. Разумеется, если решено строить модель исторического корабля, парусной яхты или современного судна, то потребуются самые различные материалы.

Дерево. Самым распространенным материалом в судомоделировании является дерево. Лучше всего использовать сосновые доски и бруски, можно, конечно, применять и древесину других пород. Твердые породы древесины: бамбук, дуб, бук используются для изготовления деталей рангоута и такелажа парусных судов.

Дерево обладает высокими механическими качествами, хорошо обрабатывается режущими инструментами, отлично поддается отделке и окраске. Деревянный корпус модели судна, пропитанный олифой, загрунтованный и окрашенный водостойкой краской, становится водонепроницаемым.

Для постройки моделей нужны высушенные доски. Сырые для этой цели не годятся, так как модель может покоробиться и вся работа пойдет насмарку. Если нельзя достать сухих досок, придется сначала высушить их и лишь после этого приступать к работе.

Фанера. Для изготовления шпангоутов нужна фанера толщиной 5-10 мм; тонкая фанера толщиной 0,5-1,5мм, так называемая авиационная, очень хороша для изготовления надстроек, рубок.

Картон. Электротехнический, прочный с глянцевитой поверхностью картон и чертежная бумага пригодны для тех же целей, что и авиационная фанера.

Пластмассы. В последнее время судомоделисты стали широко применять цветной целлулоид. Аккуратно изготовленные из него макеты лебедок, кранов, шлюпбалок, радиолокаторов производят прекрасное впечатление. Этот материал хорошо режется, сгибается, склеивается (эмалитом и др. клеями), не требует окраски. Текстолит и фибра также могут найти применение для изготовления мелких деталей судового оборудования.

При температуре от 40 до 75°С целлулоид поддается вытяжке. Из него можно делать колпаки для нактоузов, обтекатели дымовых труб, шлюпки и другие детали. При нагреве целлулоида нельзя пользоваться открытым огнем и высокими температурами, так как целлулоид легко воспламеняется. Для иллюминаторов, световых люков, амбразур ходовых рубок применяют органическое стекло, которое обрабатывается так же хорошо, как и целлулоид.

Кость. Слоновая, черепаховая и др. кость применяется для изготовления ценных исторических или миниатюрных моделей, которые сохраняют свой вид в течение практически неограниченного времени.

Сталь, железо. Консервные банки, предварительно разрезанные, пригодны для постройки корпуса подлодки. Гребные винты простых моделей можно вырезать из жести; гребные валы придется делать из стальной проволоки диаметром от 1,5 до 2,5 мм – для этой цели хороши велосипедные спицы. Из листовой стали делают паровые котлы, горелки, кожуха турбин.

Латунь также находит применение в судомоделировании. Из листовой латуни толщиной 0,5-1,0 мм делают паровые котлы. Благодаря тому, что латунь можно паять твердыми припоями, котлы, построенные из нее, более надежны в работе, чем жестяные. Из латуни толщиной 2-3 мм можно сделать гребной винт, лопасти которого будут обладать телесностью. Латунные детали почти не подвергаются коррозии.

Из латунной проволоки и прутков диаметром от 1 до 20 мм можно делать детали судового оборудования и вооружения. Латунь хорошо поддается всевозможным электрохимическим покрытиям.

Алюминий и его сплавы применяется в виде прутков, в листах и отливках. Из алюминия изготовляют дельные вещи – якоря, кнехты, киповые планки, а также детали стоячего такелажа на спортивных парусных моделях.

Свинец – сравнительно легкоплавкий металл. Из него делают литые кили для яхт; на исторических настольных моделях, где вес не имеет значения, из свинца делают пушки, дельные вещи, украшения, якоря.

Нитки. Устройство стоячего и бегучего такелажа парусных судов, крепление резинового двигателя не обойдется без ниток. Применяют швейные хлопчатобумажные, шелковые нитки, капроновую леску.

Ткани. Для изготовления парусов используют тонкий белый материал – батист, перкаль, шелк, тонкое льняное полотно. Не рекомендуется применять грубые, плотные и толстые ткани: паруса, сделанные из таких материалов, плохо надуваются ветром и не имеют формы.

Иногда при изготовлении корпусов моделей судов корабельный корпус обтягивают (для повышения прочности) тканью. Для постройки корпусов спортивных моделей иногда применяют стеклоткань.

Электрические провода. Звонковая или телефонная проволока употребляется для электрических соединений; тонкая медная проволока без изоляции может быть использована для радиоантенн, изготовления букв – названия судна, иллюминаторов, леерных ограждений.

Изоляционная лента. Применяется для изоляции оголенных электрических проводов.

Резина. Для изготовления резиновых двигателей простейших моделей судов применяют резиновые нити и ленты сечением 1*1; 2*2; 1*4 мм. Относительное удлинение резины должно быть не менее 7, иначе говоря, первоначальная длина такой резины при растяжении увеличивается в 7 раз и резина при этом не рвется. Для прокладок применяют пластовую, листовую резину толщиной от 1 мм и больше.

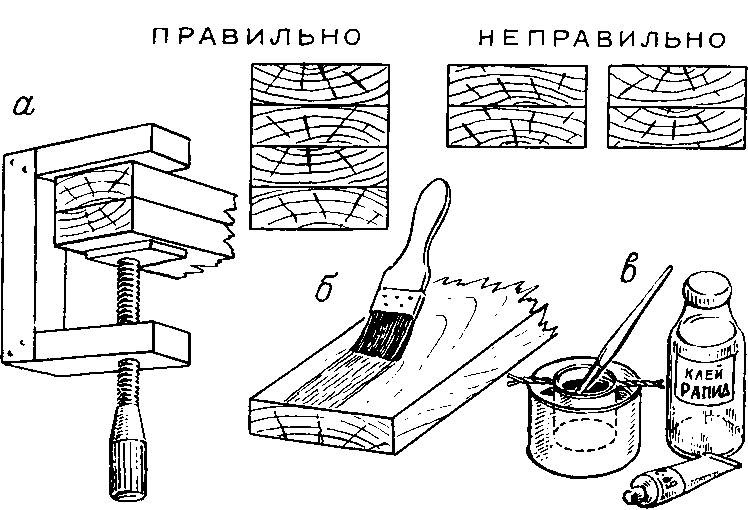

Клеи. Крахмальные и мучные клеи применяют при изготовлении деталей из папье-маше. Столярный клей в плитках нужен для склеивания досок. Он достаточно прочен, но боится воды. Предпочтительнее казеиновый клей, он водостоек и прост в приготовлении, широко используется при работе с деревом. Нитроклей –быстросохнущий, водостойкий. Применяется для склеивания картона, целлулоида, приклеивания их к древесине; для соединения крупных кусков древесины этот клей неприменим. Имеется нитроклей АК-20 и его заменитель «Рапид». Для склеивания пластмасс, соединения дерева с металлом, приклеивания стекла используется клей марки БФ-2, который продается в тюбиках. Эти клеи могут использоваться в морском моделизме для приклеивания алюминиевой и медной фольги, облицовки деталей при декоративной отделке настольных исторических моделей судов. Для склеивания тканей применяют клей БФ-6.

Шкурка, пемза, полировочная паста. Для шлифования деревянных, пластмассовых и металлических деталей применяют шкурки – стеклянную и наждачную бумагу. В зависимости от величины зерен стекла, наждака или корунда наждачная бумага подразделяется по номерам: № 3-5 для грубой отделки; № 2-00 для шлифовки под покраску и полировку. Для тонкого шлифования деревянных деталей применяют порошок пемзы. Имеющаяся в продаже паста для полирования автомашин и так называемая паста ГОИ используются для окончательной отделки, когда хотят придать модели и отдельным ее деталям блестящий вид. Пастами можно полировать уже покрашенные детали.

Олифа. Для пропитки деревянных корпусов моделей (с целью обеспечить их водонепроницаемость) применяют специально приготовленное льняное масло – олифу. Пропитка дерева олифой — как бы первое покрытие. Олифа применяется также в качестве растворителя для масляных красок и для приготовления шпаклевок.

Бейц или морилка. Если дереву нужно придать коричневый цвет, то поверхностный слой его пропитывают красителем – бейцем или морилкой.

Краски и лаки. В судомоделировании широкое применение находят масляные и эмалевые краски и лаки для покрытия корпусов и надстроек. Если хотят красить с помощью пульверизатора – распылителя разбрызгиванием, то используют нитроэмалевые и нитроглифталевые жидкие краски. Спиртовые и масляные лаки, шеллачные политуры служат для лакировки корпусов и деталей судового оборудования настольных моделей исторических кораблей.

Олово. Мягкий серебристо-белый металл, в сплаве со свинцом применяется для паяния деталей из латуни и жести. Качественный припой состоит из 40% олова и 60% свинца.

Паяльная кислота. Приготовляется из крепкой соляной кислоты, в которую до полного насыщения бросают кусочки цинка. Применяется для очистки соединяемых деталей от окислов. Требует осторожного обращения.

Канифоль. Служит в качестве флюса при пайке электропроводов и контактов.

Нашатырь – хлористый аммоний. Применяется для очистки паяльника во время паяния.

Бура – борнокислый натр. Служит флюсом при пайке твердыми припоями.

Бензин. Керосин. Этиловый эфир. Метанол. Авиационное, касторовое масло. Эти вещества составляют горючую смесь для компрессионных и калильных двигателей, устанавливаемых на моделях.

Автол. Солидол. Вазелин. Применяются для заполнения дейдвудных труб, через которые проходят гребные валы, а также для смазки двигателей и трансмиссий.

Стекло. Обыкновенное оконное стекло используется для постройки футляров, предохраняющих модели от пыли.

Крепежный материал – гвозди разных размеров, шурупы, винты – необходим для постройки моделей судов.

Все перечисленные материалы можно приобрести в химических, канцелярских, галантерейных, электротехнических, текстильных и других магазинах.

Возможно, здесь перечислены и не все материалы, которые применяются в судомоделировании, но всего не перечтешь. Пусть не смущает моделиста и руководителя кружка такое обилие всевозможных, порой дефицитных материалов. Смекалистый моделист всегда найдет выход и сумеет заменить недостающий материал другим, имеющимся под руками.

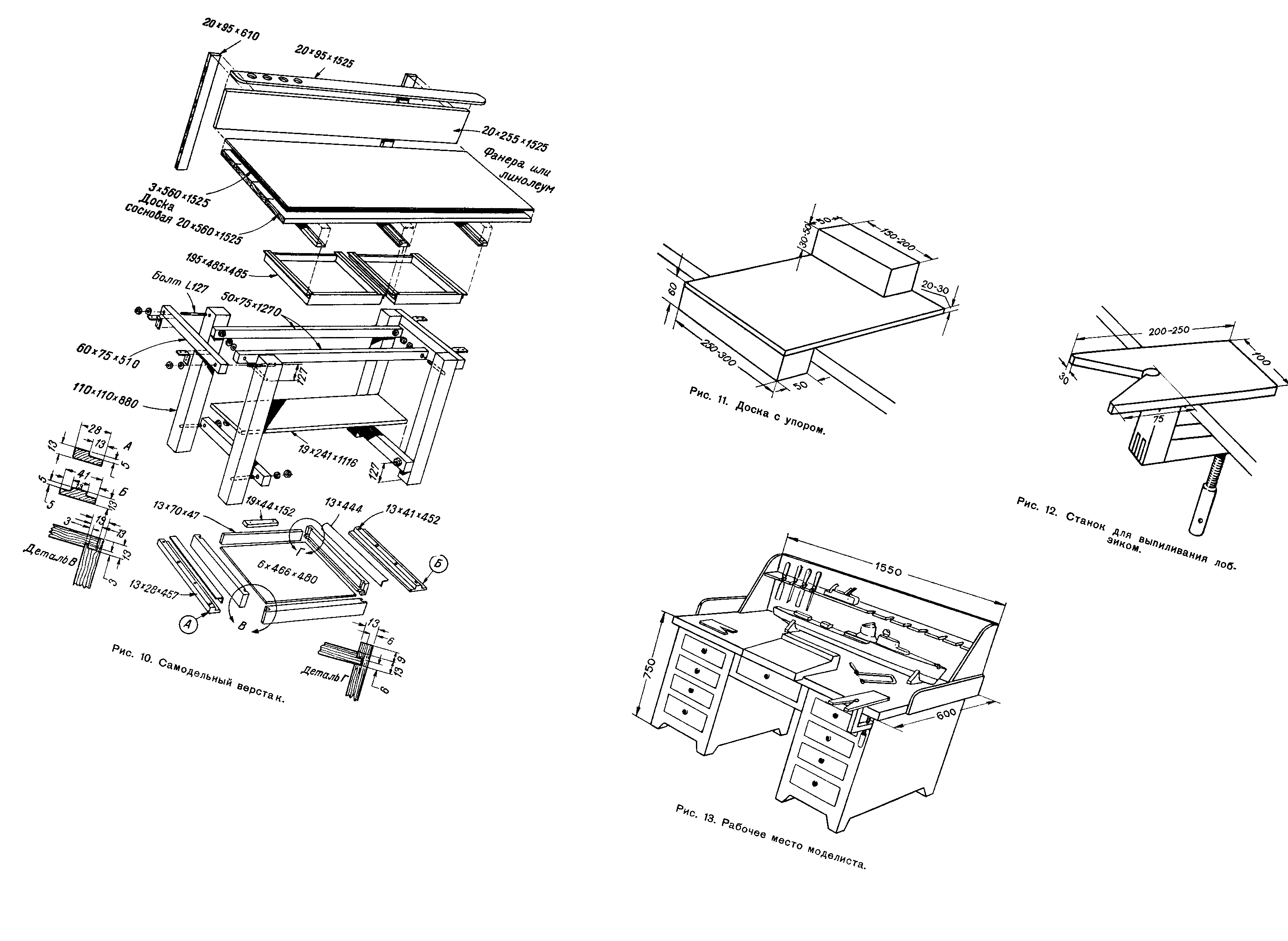

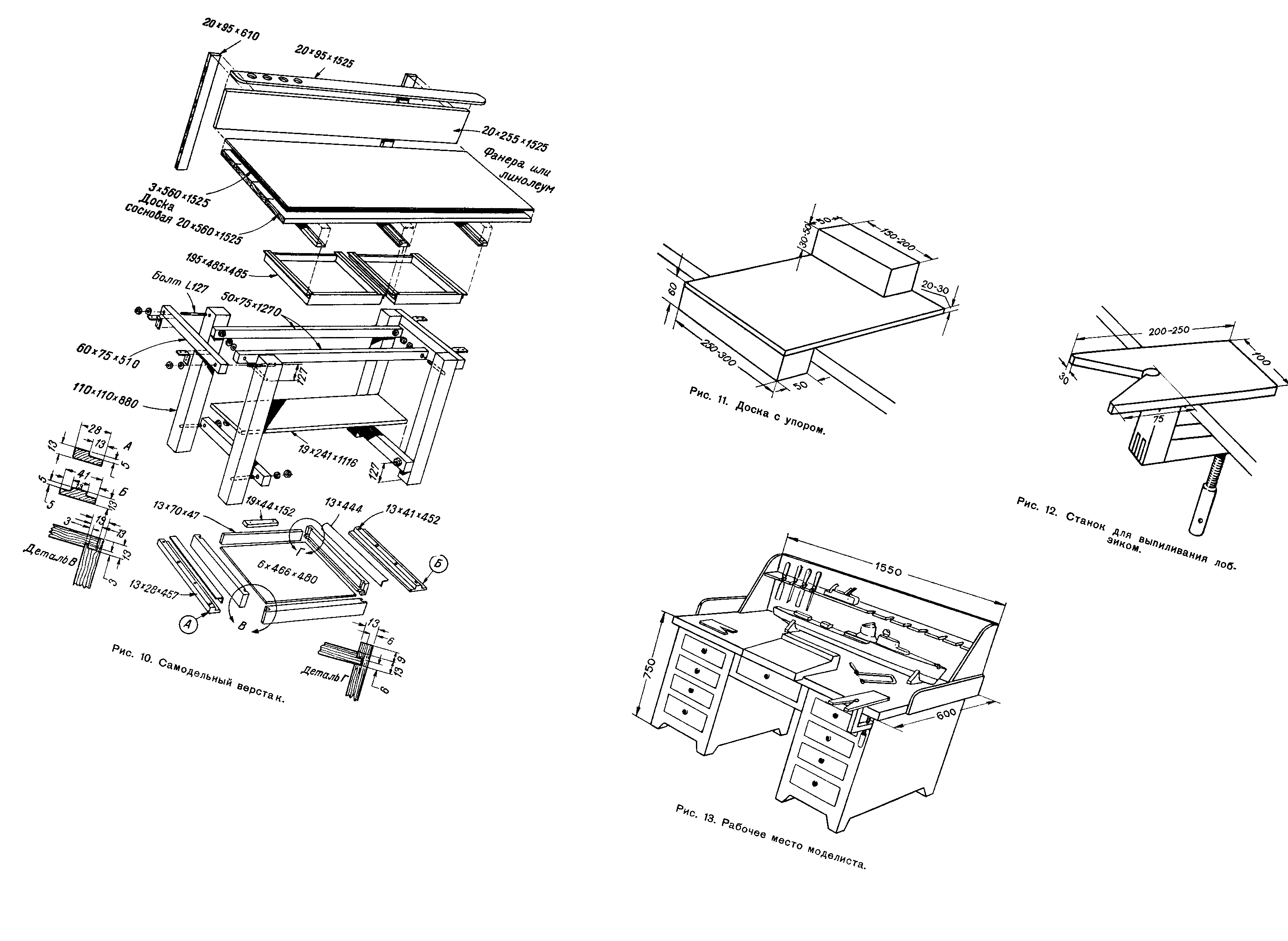

Учебное место для судомоделирования. Оборудование, инструменты и приспособления для судомоделирования. Правила безопасной работы.

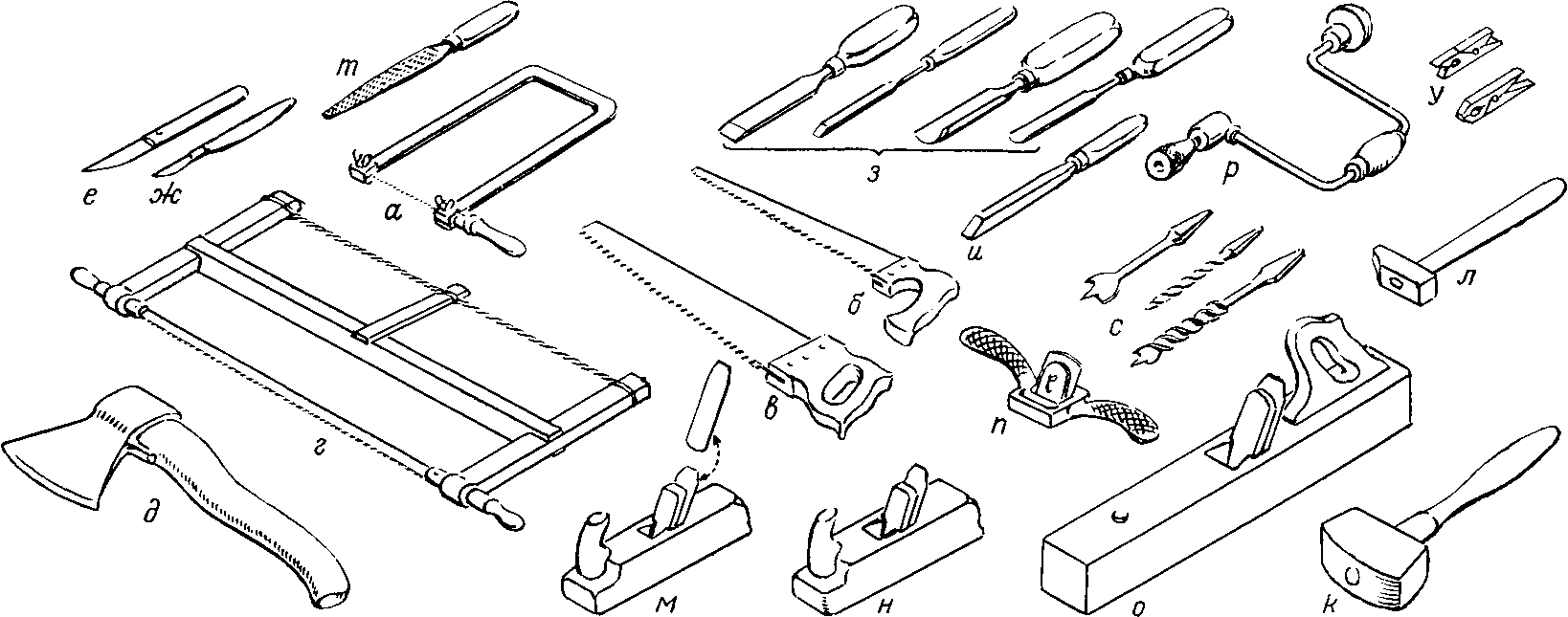

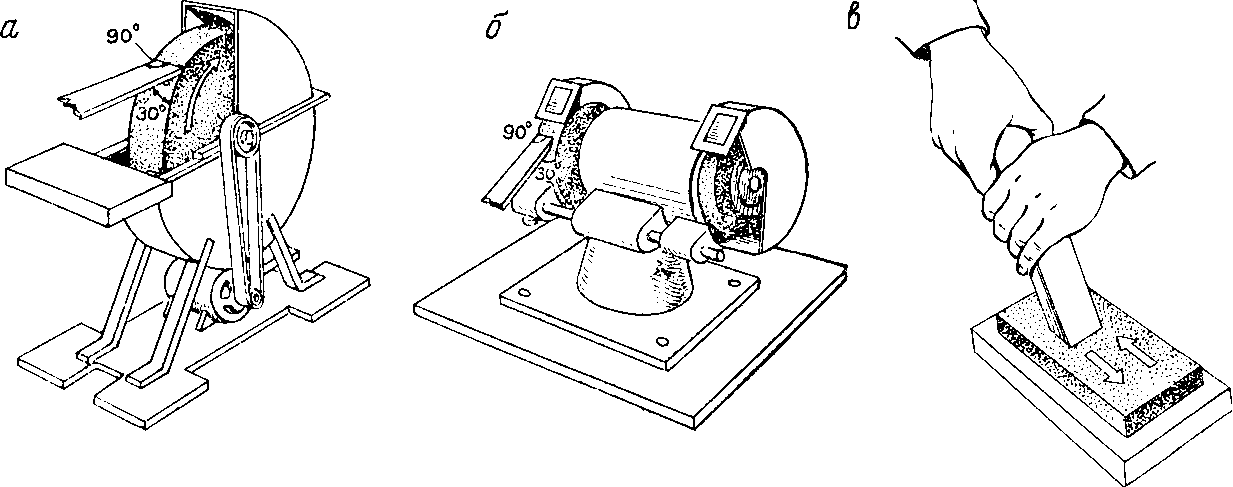

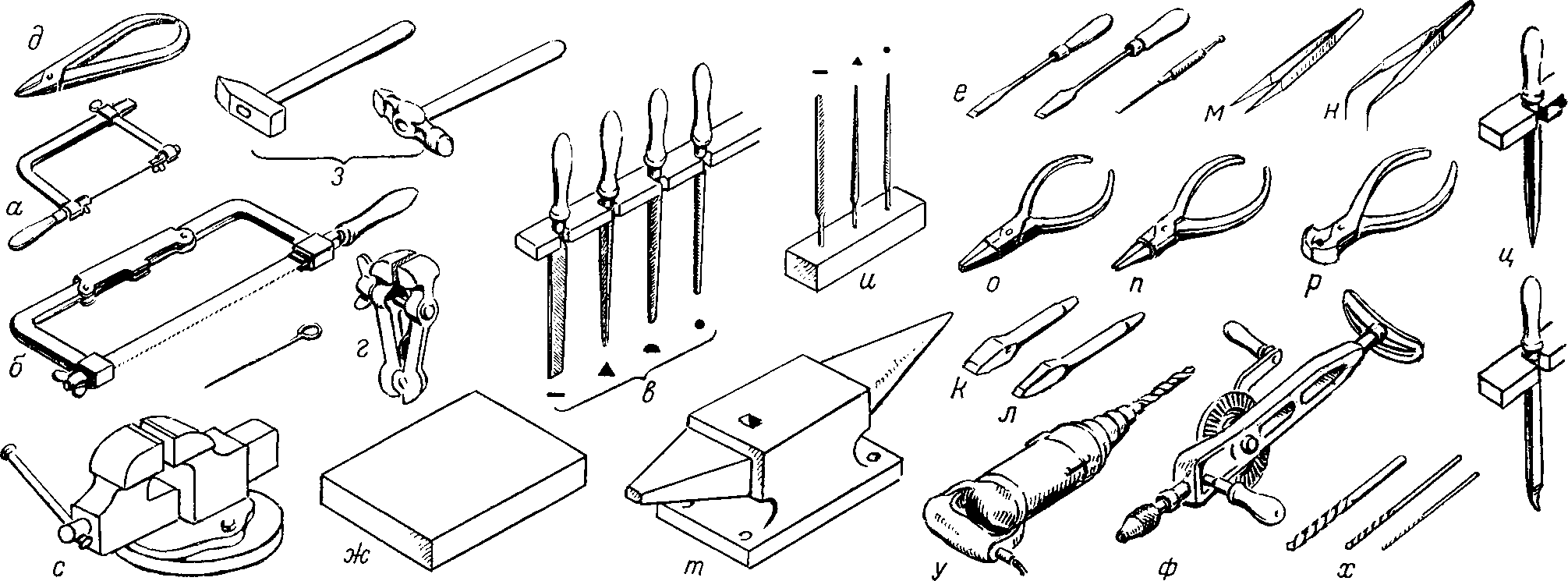

Рис. 1. Разметочные и измерительные инструменты: а —стальная линейка; tf — логарифмическая линейка; в —рейсмас; г — чертилки; д — стальная рулетка; е —нутромер; ж — транспортир; з — циркуль-измеритель; и — стальной угольник; н — кронциркуль; л — штангенциркуль; м — микрометр; н—малковочный угольник.

Приступая к работе, моделист начинает с разметки материала. Для этого потребуются разметочные и измерительные инструменты (рис. 1). Линейка, стальная рулетка, циркуль, штангенциркуль, нутромер, транспортир служат для разметки материала, из которого делают модель, и проверки изготовленных деталей. С помощью рейсмаса можно наносить параллельные линии, кроме того, рейсмас можно приспособить для заготовки полосок из тонкой фанеры, картона, целлулоида.

После того как материал – доски, фанера, пластмассы, металл – размечен, нужно с помощью ручных пил приготовить заготовки необходимого размера.

Лобзик применяется для выпиливания шпангоутов плавных очертаний, отдельных деталей корпуса модели – надстроек, устройств, мостиков и т. п. Пилки для лобзиков имеются по дереву и по металлу. Лобзиком работают на простой, но очень удобной подставке. При этом пилку нужно ставить зубком к ручке лобзика; если выпиливаемая деталь зажата в тиски – зубок ставят от ручки лобзика.

Ножовки бывают с широким полотном (корабельные) и с узким (выкружные), применяемые для выпиливания по кривым контурам.

Лучковая пила предназначается для самых разнообразных работ. В зависимости от формы зуба полотна и заточки различают продольные пилы, используемые для распиловки древесины вдоль волокон, и поперечные – для распиловки поперек волокон. Начиная пилить, устанавливают полотно пилы на метку так, чтобы последняя находилась слева. Следя, чтобы полотно не сдвинулось с метки, оттягивают пилу назад. Когда образуется канавка, делают осторожные движения пилой, углубляя пропил. Следите за тем, чтобы пила не выскочила из пропила и не повредила рук. Движения при работе пилой должны быть свободными, почти без нажима. Распиливая вдоль длинный брусок или планку, пользуйтесь клинышком. Работая пилой (как и любым другим инструментом), стойте в свободной позе. Свет должен падать слева, чтобы моделисту хорошо была видна разметка обрабатываемой детали.

Моделисту понадобится самый разнообразный столярный инструмент (рис. 2). Небольшой топор нужен для грубой обработки заготовок. Обтесывание нужно производить на чурбане, но только не на верстаке. Удобный, хорошей формы нож – важный инструмент моделиста. Хирургические скальпели также широко используются в моделестроении. В продаже имеются специальные модельные ножи с удобной ручкой и со съемными лезвиями. Можно самому сделать модельный нож из куска отслужившей срок ножовки, подходящего напильника или бритвы.

Стамески служат для обработки небольших поверхностей, углов, закруглений при изготовлении деталей судового оборудования, рангоута моделей. Различают стамески плоские и полукруглые. Ширина режущей кромки стамесок от 4 до 40 мм. Стамесками, как правило, работают, используя силу руки; иногда применяют киянку – деревянный молоток. Стамеска – острый инструмент, работая с ним, соблюдайте особую осторожность. Ни в коем случае нельзя держать руку перед режущей кромкой; стамеска может соскочить и повредить руку.

Долото используется для выдалбливания. Долотом работают с помощью молотка или киянки. Ручка долота вверху стягивается металлическим кольцом, чтобы предохранить ее от раскалывания.

Подготовку досок к склеиванию, обработку поверхности (с целью придания гладкости) для снятия излишнего слоя производят строганием. Для этого применяют шерхебель, рубанок, фуганок и стружок.

Шерхебель употребляют для грубой строжки, когда нужно удалить сравнительно большой слой древесины с поверхности совершенно необработанной доски. Шерхебель имеет узкую недлинную колодку с железкой шириной около 30 мм, с выпуклой режущей кромкой. После обработки шерхебелем поверхность получается неровная.

У рубанка колодка и железка более широкие. Ширина железки около 50 мм, режущая кромка прямая. Рубанком при незначительном выдвижении железки можно очень гладко обработать прямослойное дерево, но правильную большую плоскость рубанком все же получить трудно, потребуется фуганок. Колодка фуганка имеет длину до 700мм, ширина ее более 60 мм.

При работе фуганком можно добиться ровной поверхности как в продольном, так и в поперечном направлениях. Для обработки наружного корпуса судомоделисты широко используют маленькие металлические рубанки, удобно удерживаемые в руке; их иногда называют отделочными. Для этих же целей применяют стружок. С помощью этих рубанков корпус судна доводят до требуемых размеров и форм.

Прежде чем приступить к строганию, нужно проверить установку резца. Схема установки резца показана на рис. 3. Резец должен быть выпущен лишь настолько, чтобы стружка легко вылетала из летка. Следите за тем, чтобы резец не имел перекоса. В начальный момент строгания нужно сильнее нажимать на носок колодки, а когда рубанок подходит к концу доски – сильнее нажимать на пятку, тогда доска или брусок не будут иметь «спущенных кромок», а поверхность получится ровной. Инструмент нужно всегда вести параллельно кромке доски, чтобы не было перекосов. Строгайте обязательно по направлению волокон, иначе древесина будет задираться и поверхность окажется неровной и даже испорченной.

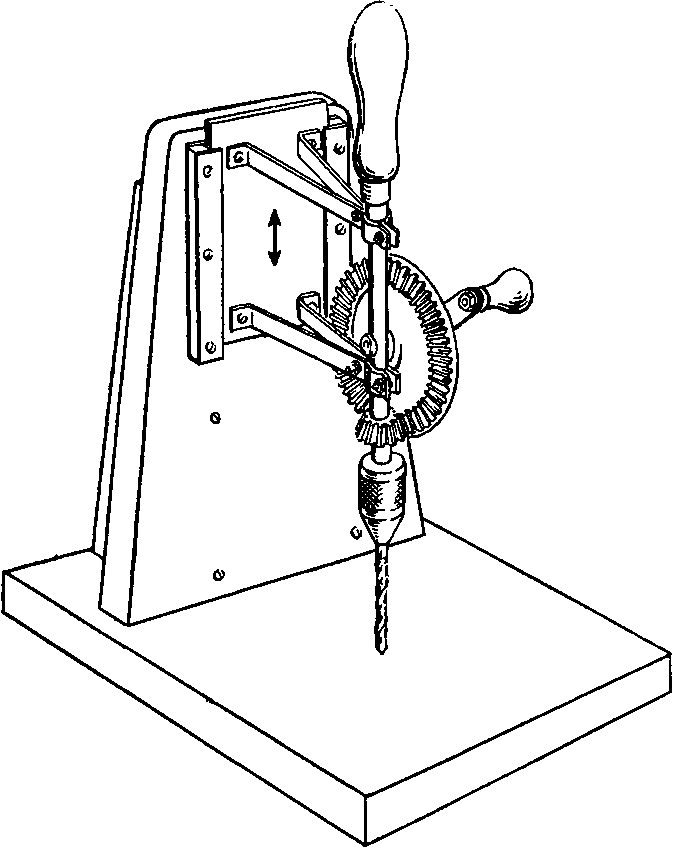

Коловорот предназначается для сверления, главным образом, больших отверстий в дереве.

В качестве сверл используются столярные перки, очень удобные для выбирания древесины при изготовлении долбленого корпуса модели судна. Для глубокого сверления дерева в торец применяют ложечное сверло. Для сверления небольших отверстий пригодны дрели, имеющие две конические шестеренки с большим передаточным числом. За один оборот рукоятки сверло сделает 2-5 оборотов. С помощью цилиндрических спиральных сверл, которые используются для сверления дерева и металла, можно сделать точные отверстия. Центр будущего отверстия следует наметить шилом (при сверлении дерева) или керном (при обработке металла). При сверлении, особенно вначале, необходимо держать сверло без перекоса, иначе отверстие будет неправильным и сверло можно сломать.

Для грубой обработки дерева применяют рашпили, а затем напильники: полукруглые, круглые, плоские и треугольные с различной насечкой. Напильники следует насадить на удобные ручки обязательно с металлическим кольцом. Чистку напильников производят стальными щетками. Не рекомендуется пользоваться одними и теми же напильниками для обработки металла и дерева.