Комитет по социальной политике администрации

городского округа «Город Калининград»

муниципальное автономное учреждение

дополнительного образования города Калининграда

«Детская музыкальная школа имени Глинки М.И.»

236005, Россия, г. Калининград, ул. Восточная 18, тел. 63-22-58, 63-23-78, ИНН 3908013970

Доклад по музыкальной литературе на тему «Эпическое в русской музыке»

Выполнила преподаватель теоретических дисциплин Корчагина Е.А.

2023 Истоки эпической традиции в русском искусстве, восходят к эпохе Киевской Руси, к временам становления государственности. Эпическое всегда было связано с богатырской темой. Образ богатыря как могучего защитника родной земли - это воплощение высокой патриотической идеи, героики, олицетворение нравственной чистоты и благородства.

Говоря о богатырских образах в музыке, нельзя не упомянуть былины – героические народные песни, которые отражали какие - либо исторические события. На Руси существовали династии сказителей, которые передавали былинные тексты, приемы исполнительства из поколения в поколение. .

Былинное искусство стало мощным источником тем, сюжетов, образов для нескольких поколений русских композиторов. Первые ростки эпического в профессиональной русской музыке намечаются уже в последней трети XVIII века. Опера-балет Евстигнея Фомина «Новгородский богатырь Боеславич» в 5-ти действиях (на либретто императрицы Екатерины II; 1786) стала первым произведением на былинный сюжет, созданным русским композитором для театра.

В связи с событиями войны 1812 года эпическое ярко проявляет себя в операх Кавоса «Илья-богатырь, «Иван Сусанин», а также оратории Степана Дегтярева «Минин и Пожарский, или Освобождение Москвы».

В связи с событиями войны 1812 года эпическое ярко проявляет себя в операх Кавоса «Илья-богатырь, «Иван Сусанин», а также оратории Степана Дегтярева «Минин и Пожарский, или Освобождение Москвы».

Безусловно, мощным фактором для развития эпической традиции в русской музыке стали оперы М.И. Глинки «И.Сусанин» и «Р. и Людмила».

В год 175-летия М.И. Глинки Г.В. Свиридов писал в своем "Слове о Глинке": «Две памятные даты - 1-я постановка "Ивана Сусанина" в ноябре 1836 года и премьера "Руслана" весной 1842 года - навеки вписаны в историю русской культуры. В этих двух операх заложены лучшие традиции нашей оперной культуры – правда характеров, глубина раскрытия человеческих чувств, богатырский размах и эпическое величие, запечатлевшее атмосферу и дух народной жизни в острейшие моменты отечественной истории».

Образ эпического героя представлен в операх Глинки монументально, выпукло; он символизирует наиболее значительные, лучшие стороны русского национального характера: доблесть, отвагу, любовь к родной земле. Эпическое начало обнаруживает себя в особенной трактовке Глинкой темы народа.

В «Сусанине» богатырский образ народа-победителя, сплоченного одним чувством, одной волей, с предельной яркостью воплощен в хоре «Славься».

Современник Глинки А.Серов писал: «По своей русской своеобразности, по своей верной передаче исторического момента, этот хор - страница русской истории».

В опере «Руслан и Людмила» в круг былинного повествования вводит монументальная хоровая интродукция, построенная по принципу «запева и припева».

Насыщенная величавыми распевами былинного сказа, интродукция «Руслана» стала классическим образцом праздничной эпической сцены в русской опере. Здесь во всем величии впервые в русской музыке предстает образ певца-сказителя Баяна.

Заложенные в «Руслане» эпическая образность, стилистика и драматургические приемы получили многоплановое развитие в русской музыке второй половины XIX века. Особенно ярко это проявилось в творчестве представителей «Могучей кучки»- Бородина, Мусоргского, Римского-Корсакова.

А.П.Бородин вошел в историю русской музыки как продолжатель «руслановской» традиции. Бородин не скрывал того влияния, которое оказал на его стиль Глинка. Двух корифеев русской классики роднит стремление к уравновешенности, гармоничной завершенности формы, а также общие этические установки творчества – воплотить образ народа в его героико-патриотическом величии. Эпическое начало – основа стиля Бородина во всех жанрах: оно отчетливо выражено и в «Песне темного леса», и романсе «Спящая княжна». Но наиболее ярко эпичность проявилась в опере «Князь Игорь» и «Богатырской» симфонии.

Подобно древней летописи, неспешно и величаво разворачивается музыкальная драматургия «Князя Игоря». Следуя глинкинским заветам, Бородин открывает оперу большой хоровой сценой, воплощающей мощь русского народа, в центре которой – хор «Слава».

Как это было и у Глинки, «Князя Игоря» обрамляют монументальные народно-хоровые сцены - пролог и финал. В них показано духовное величие народа, который вдохновляет и поддерживает главных героев оперы. В. В. Стасов сравнивал хоры из оперы «Князь Игорь» с фресками русских соборов. Все крупные хоровые сцены оперы связаны с основной идеей «Слова о полку Игореве» - идеей прославления единства русских князей, их преданности общенародному делу.

Классическим образцом эпического в русской симфонической музыке стала симфония №2 «Богатырская» Бородина. Все 4 части симфонии представляют собой одно грандиозное полотно, объединенное родством музыкальных тем. Стасов писал о симфонии: «Сам Бородин рассказывал мне не раз, что в адажио он желал нарисовать фигуру Бояна, в первой части — собрание русских богатырей, в финале — сцену богатырского пира при звуке гуслей, при ликовании великой народной толпы». Собственно, это толкование и дало повод Стасову для наименования симфонии Богатырской. Итак, эпический симфонизм, получивший у Бородина первое и кульминационное воплощение, станет одной из главных традиций русской музыки.

По словам академика Лихачева, своеобразие русского эпоса в том, что он отражает нравственную и политическую оценку важнейших моментов истории и состояние души русского человека, тесно связанного с судьбами отечества.

В двух грандиозных операх Мусоргского «Борис Годунов» и «Хованщина», содержащих панораму событий русской истории, сочетаются признаки эпоса с тонкой психологической разработкой характеров. Это не просто яркие произведения для музыкального театра, это глубокие, многозначные историко-философские концепции.

В «Б.Годунове» его увлекла возможность претворить остро актуальную для своего времени тему взаимоотношений царя и народа, вывести народ в качестве главного действующего лица оперы. «Я разумею народ как великую личность, одушевленную единой идеей, — писал Мусоргский Стасову. И эта идея особенно ярко проявилось в монументальных народных сценах «Б. Годунова», которые заставляют вспомнить полотна Репина, Сурикова, где образ народа персонифицирован, т.е. складывается из множества отдельных групп и героев. А в муз. характеристиках персонажей есть связи с различными жанрами народного искусства – крестьянской песней, плачами-причетами, протяжной лирической, а также с интонациями духовного стиха и былины.

Также тяготеет к эпичности и драматургия оперы «Хованщина», развертывающая широкую социально-историческую панораму Руси накануне реформ Петра.

Из трех основных групп народа в опере наиболее выпукло и монументально показаны стрельцы и раскольники. В мелодическом и гармоническом языке «Хованщины» воспроизводится суровый архаический колорит древних песнопений. Перед тем, как писать хоры раскольников, Мусоргский долго изучал старинные раскольничьи напевы, которые послужили основой для музыки.

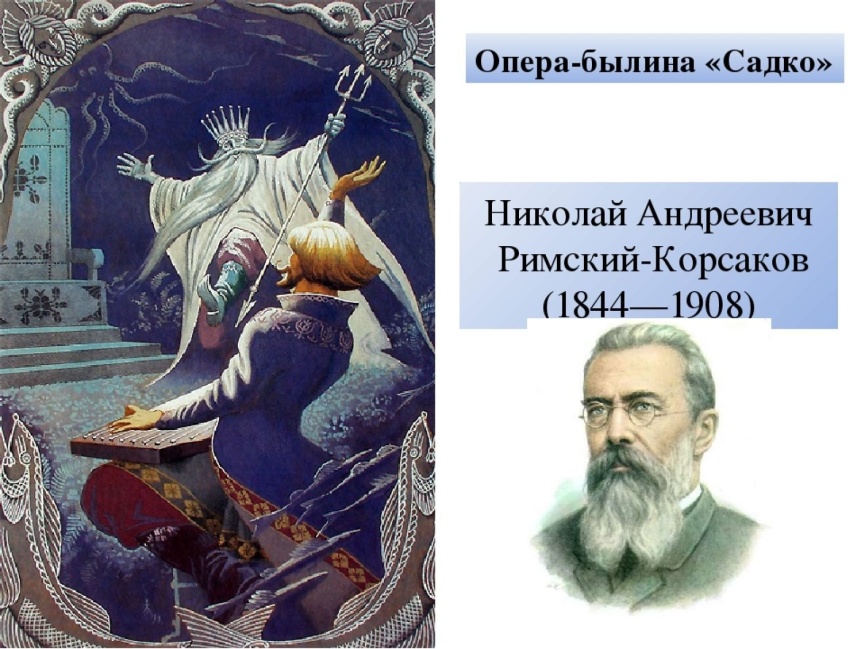

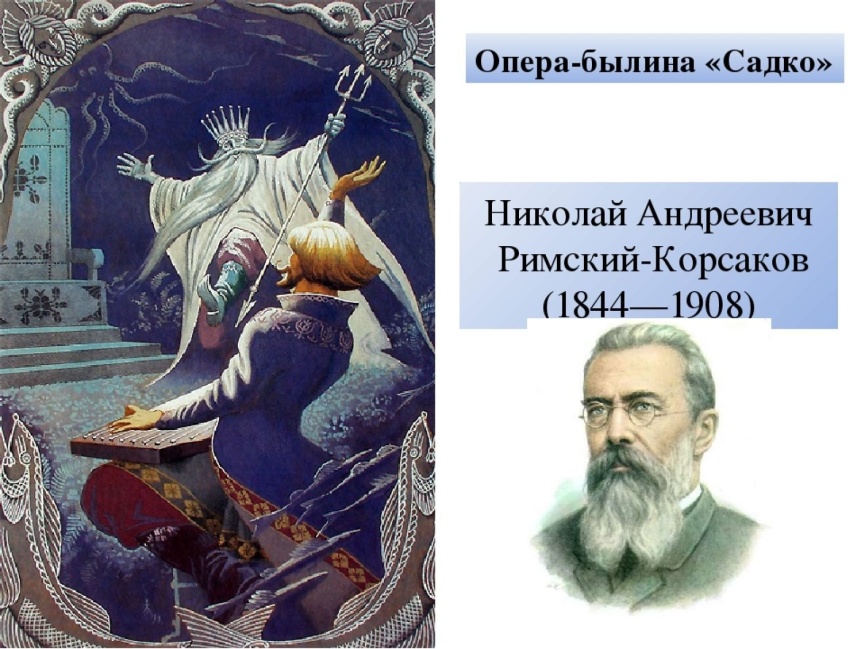

На каждом новом историческом этапе эпическое в русской музыке приобретает свои специфические формы, подчиняясь общей проблематике искусства нового времени. В 90-е годы 19 в. опыт эпической оперы продолжает Н.А. Римский-Корсаков. Его опера –былина «Садко» – одно из самых фундаментальных произведений эпического театра, где героем является народный поэт- гусляр - олицетворение поэтической одаренности народа.

В оперу введены чисто эпические номера, такие как былина о Волхве Всеславьиче, сказка Нежаты, былина о Соловье Будимировиче и др. А венчает оперу «Садко» ликующий хоровой финал, прославляющий города русской земли и ее великий народ.

Эпическое начало, столь ярко и многогранно проявившееся в творчестве композиторов «Могучей кучки», проникло и в музыку П. И. Чайковского, не входившего в состав балакиревского кружка. Героико-эпическое звучание свойственно темам его Второй симфонии, Торжественной увертюры «1812 год». В кантате «Москва» на слова А. Н. Майкова сочетаются былинный стиль мелодики, монументальность хоровых номеров и лирическое начало, отражающее духовную красоту и стойкость русского человека.  В заключение хочется отметить, что в русле эпической традиции в русской музыке были созданы произведения непреходящей художественной ценности. Воспевшие богатырскую мощь русского народа, его красоту и духовное величие, произведения этого жанра будут востребованы новыми поколениями отечественных композиторов в 20 и 21 веке.

В заключение хочется отметить, что в русле эпической традиции в русской музыке были созданы произведения непреходящей художественной ценности. Воспевшие богатырскую мощь русского народа, его красоту и духовное величие, произведения этого жанра будут востребованы новыми поколениями отечественных композиторов в 20 и 21 веке.

В связи с событиями войны 1812 года эпическое ярко проявляет себя в операх Кавоса «Илья-богатырь, «Иван Сусанин», а также оратории Степана Дегтярева «Минин и Пожарский, или Освобождение Москвы».

В связи с событиями войны 1812 года эпическое ярко проявляет себя в операх Кавоса «Илья-богатырь, «Иван Сусанин», а также оратории Степана Дегтярева «Минин и Пожарский, или Освобождение Москвы».

Образ эпического героя представлен в операх Глинки монументально, выпукло; он символизирует наиболее значительные, лучшие стороны русского национального характера: доблесть, отвагу, любовь к родной земле. Эпическое начало обнаруживает себя в особенной трактовке Глинкой темы народа.

Образ эпического героя представлен в операх Глинки монументально, выпукло; он символизирует наиболее значительные, лучшие стороны русского национального характера: доблесть, отвагу, любовь к родной земле. Эпическое начало обнаруживает себя в особенной трактовке Глинкой темы народа.

В оперу введены чисто эпические номера, такие как былина о Волхве Всеславьиче, сказка Нежаты, былина о Соловье Будимировиче и др. А венчает оперу «Садко» ликующий хоровой финал, прославляющий города русской земли и ее великий народ.

В оперу введены чисто эпические номера, такие как былина о Волхве Всеславьиче, сказка Нежаты, былина о Соловье Будимировиче и др. А венчает оперу «Садко» ликующий хоровой финал, прославляющий города русской земли и ее великий народ.  В заключение хочется отметить, что в русле эпической традиции в русской музыке были созданы произведения непреходящей художественной ценности. Воспевшие богатырскую мощь русского народа, его красоту и духовное величие, произведения этого жанра будут востребованы новыми поколениями отечественных композиторов в 20 и 21 веке.

В заключение хочется отметить, что в русле эпической традиции в русской музыке были созданы произведения непреходящей художественной ценности. Воспевшие богатырскую мощь русского народа, его красоту и духовное величие, произведения этого жанра будут востребованы новыми поколениями отечественных композиторов в 20 и 21 веке.