Введение.

Не зная прошлого, невозможно

понять подлинный смысл настоящего и

цели будущего

М. Горький

Чтобы любить Родину, писал академик Д.С. Лихачев, надо знать, за что её любить, надо знать её историю, знать героев и их великие подвиги. Только дав обучающемуся эти знания, мы можем создать необходимые условия для преемственности, духовной связи поколений, воспитания в каждом школьнике патриота, гражданина.

Представители почти всех национальностей нашей страны вместе с народом коми осваивают лесные массивы, добывают уголь, открывают нефтяные и газовые месторождения, возводят города и поселки. Благодаря их помощи коми народ достиг больших успехов в развитии народного хозяйства республики.

Национальные кадры составляют высокий удельный вес в лесной промышленности и сельском хозяйстве. Это способствует лучшему использованию профессионального опыта коренного населения.

ЦЕЛЬ: Приобщение к уникальной культуре народов, населяющих территорию Коми, к их традициям и обычаям, нравственно-эстетическим ценностям.

ЗАДАЧИ:

Познакомить с обычаями и традициями, народным творчеством народов Севера, укладом жизни народов.

Воспитывать эмоционально-положительное отношение к представителям народов, населяющих Коми.

Воспитание патриотических чувств, осознанное принятие ребенком традиций и культуры родного города, района, республики, страны, наполнение конкретным содержанием понятий: «малая родина», «родная земля», «Отечество», «родной язык», «моя семья».

Бурное развитие российского общества привело к неустойчивости в социально-культурной сфере. Общество теряет национальные традиции. Подрастающее молодое поколение духовно беднеет. В связи с этим, в настоящее время ощущается необходимость возрождения культуры, изучения истории, восстановления духовности.

Воспитание, формирование гражданской личной позиции молодого человека стоит во главе образовательной и воспитательной системы школы.

Важнейшее место в патриотическом воспитании занимает организация краеведческой работы.

Краеведческое образование школьников в российском масштабе находится в стадии становления и развития. Существуют разногласия при определении понятий «регионоведение», «краеведение», «региональный компонент». Разрабатывается и находится в стадии становления методология научного краеведения.

Ее основой является изучение, познание своего края – его прошлого и настоящего. Через содержание учебных курсов формируется представление о природном многообразии, на первый взгляд, скупой по яркости флоры и фауны родного края. Происходит становление и осознание собственного «Я» через культуру и традиции народов земли Коми, которая на современном этапе развития представляет сплав различных этнических культур. Отсюда вытекает необходимость решения задач в краеведческом образовании через призму интеграции культур коренных и мигрирующих народов, населяющих Коми.

Чтобы слова «Я люблю свою Родину» не превращались в пустой звук, важно, чтобы яркий, емкий образ Родины возник уже у дошкольников. Север – удивительный край с удивительными народами. Северный человек по сути своей духовен. Воззрения его складывались на основе культа природы и гармоничного взаимодействия с окружающей средой, непосредственно общаясь с которой он научился ее понимать, приспособился к жизни в ней и трудился, поддерживая природу в интересах самосохранения.

Эти простые истины закреплены в устных сводах эпических сказаний, неписанных правил и этно-экологических обрядах, которых придерживается до сих пор каждый истинный северянин.

Мы выдвинули гипотезу: приобщение к национальной культуре народов Севера содействует воспитанию человека-патриота, знающего и любящего свой родной край, уважающего коренной народ, культуру и традиции, осознанию себя как наследника богатой истории и культуры Коми, желающего внести свой вклад в его развитие.

Главной проблемой для современной молодежи является влияние новейших технологий, средств связи и телевидения. Молодежь оказывается больше зависимым от окружающих его технологий, хочет быть в гуще событий разных стран, но забывая историю своей семьи и страны. Мы хотели осветить ряд моментов, которые нам кажется, помогут заставить молодежь пересмотреть свои взгляды на современную ситуацию, сохранению традиций своих предков и ликвидировать упущенные пробелы в семейных традициях, уважения старших, любви к матери, почитание отца, вежливое отношение к младшим братьям и сестрам.

Глава 1.

Согласно мировоззрениям народов севера, вся природа считается живой, одушевленной. Любой объект местности, тем более сама местность имеет свой «дух». Это духи цветущей травы, текущей воды, священного огня, гор, рек, озер, лесов, дорог и даже предметов, сделанных руками человека. Поэтому соблюдение обряда обращения к духам, задабривания славословием или заклинанием, проведение обряда кормления духов являются своеобразными нравственными уроками и правилами для всех. В ряду многочисленных «духов» одним из самых значительных являются духи – хозяева леса, покровители охотников.

К сожалению, в современном мире появляется опасность утраты традиций, когда не понятен смысл торжества и воспринимаются они только с материальной стороны – вкусно поесть, получить подарки, а сам процесс с определенными ритуалами становиться далеко не важным. Многие из них были изъяты, утеряны и забыты в социалистическое время, поэтому мы не привыкли их соблюдать, и в свою очередь не приучаем своих детей.

"Иван, не помнящий своего родства"- существует в народе прозвище для человека, который не интересуется своими предками. Такой человек не пользуется уважением окружающих. Мы не должны быть "Иванами" не помнящими, не знающими истории своего края, своей родословной, а так же традиций и обычаев своего народа. Поэтому для исследования мы выбрали тему, связанную с обычаями и традициями народа ханты и манси. Воспитывая у детей любовь к родному краю, необходимо подвести их к пониманию, что их край – это частица Родины. Быть гражданином, патриотом это непременно быть интернационалистом. Поэтому воспитание любви к своему Отечеству, гордости за свой народ, свою страну должно сочетаться с формированием отношения к культуре других народов, к каждому человеку в отдельности.

Сегодня в каждой местности почитаются такие деревья, а жители выполняют обряды поклонения; проезжающих гостей обязательно остановят у священных деревьев, находящихся вдоль дорожных трасс, чтобы они также выполнили обряд и поздоровались с хозяином этих мест. Как считают местные жители, лес – это живой дом всех живых существ. Поэтому и существует ряд правил поведения в лесу, которые регулируют взаимоотношения человека с духом – хозяином леса. В лесу нельзя кричать, шуметь, ругаться, проклинать дорогу, местность. Особенно строго до сих пор выполняются запреты располагаться на лесных дорогах и тропинках, разводить на них костры, засыпать на них, чтобы не загораживать путь духам.

Глава 2.

Понять значение обычаев и обрядов помогает этнография. В традиционной культуре многих народов Севера встречаются сходные верования, обычаи и обряды, объединяемые, например, таким понятием, как «культ медведя». К этому культу относятся медвежьи праздники, охотничья магия, а также комплекс обрядов после удачной охоты на медведя. Заслуживает внимания та особая забота, которая проявлялась о черепе и костях медведя: «Их не рубили, а разделяли по суставам, собирали после ритуальной трапезы и хоронили в специальных местах: на помостах, пнях, деревьях, в амбарах, в глухих местах леса...

Крепко утвердились в жизни народов Севера такие православные обряды, как крещение, венчание, причастие и т.д.

У народов Севера, обычным условием заключения брака была отработка за невесту. Калыма не знали. Существовал также брак путём похищения и путём обмена женщинами. Свадебный обряд состоял из помазания кровью принесённого по этому случаю в жертву оленя. Причём невесте наносили на лицо знаки помазания семьи жениха. Жена переселялась в семью мужа. Таким образом, в общественных отношениях с одной стороны, у них сохранялись пережитки матриархальной организации при хорошо проявляемых патриархальных порядках, с другой - чётко выступали признаки соседской общины, и в этой связи, отчетливо сказывалось имущественное и социальное неравенство.

Вообще олень у народов Севера выступает в первую очередь в роли спустившегося с неба и связанного с культом солнца священного животного. Мотив «олень-солнце», «олень-небо» сохранился во многих колядных обрядах, где златорогий олень является символом, обозначающим начало весеннего солнечного цикла. По древнему обычаю ненцев, в честь солнца, появившегося после долгой полярной ночи, приносили в жертву двухгодовалого белого оленя.

Пережитки таких представлений древних людей об олене дошли до наших дней в различных обрядах. И сегодня в домах можно увидеть прибитые над дверью оленьи рога. Обрядовые предписания требовали хранить оленьи рога и черепа на специально сооружаемых для этих целей высоких деревянных помостах. Был обычай помещать черепа оленей с рогами на крыше избушек, а другие в прошлом хранили оленьи черепа с рогами рядом с жилищем, украшали санки охотников. Оленеводы отмечали праздниками время массового убоя оленей, время отела («праздник рогов»).

Погребальный обряд, которым завершенный цикл, должен был обеспечить переход души из земного мира в мир умерших. Считалось, что тот свет находится на железной горе, за Сир биа ю (Смоляного огня рекой), через которую души перебираются по жердочке или по мосту из холстин (половиков), на которых опускают гроб. Поэтому во многих коми селах до сих пор оставляют полотна на могиле или отдают кому-нибудь целиком, чтобы мост на тот свет» не обрывался. По представлениям коми люди, отягощенные грехами, сгорали в Реке или оставались ходить по ней (вдоль нее), не в силах попасть на тот свет. Считалось, что умершие на Пасху переносятся через Смоляную реку на качелях и попадают прямо в Рай.

На сороковой день совершали обряд проводов души. После отпевания выносили на улицу полотенце, которое висело в красном углу с момента «смерти, чтобы душа могла утираться». Иногда полотенце просто вытряхивали стоя на крыльце, но чаще вместе с выпечкой, питьем его отдавали прохожему или относили в сторону кладбища и отдавали неимущим. После этого считалось, что душа умершего всегда уходит в «иной» мир. Однако культ предков и вера в то, что души умерших сосуществуют с живыми до тех пор, пока их поминают, преобладали над христианскими представлениями о пребывании душ умерших либо в раю, либо в аду. Между живыми и умершими сохранялись определенные отношения: умершие помогали живым, которые устраивали им поминки.

Считалось, что забытые предки могут обидеться и наслать болезни, поэтому кроме поминок в день похорон, на 9-й, 40-й (у ижемцев еще и на 20-й) дни, умерших поминали в так называемые «родительские дни», приглашали к завтраку, к свежей выпечке, к праздничному. На Пасху, Троицу, в Иванов день посещали могилы родственников. Если контакт был нежелателен (например, умершим колдуном), похороны проводили с изменением обычных обрядов, чтобы опасный для живых покойник утратил связь с земным миром: хоронили лицом вниз, втыкали ольховый кол, могилу придавливали камнем и т.д.

Красавица тундра. Ты удивляешь меня своей неповторимостью. Ты огромный, просторный чум- дом для ненца. В ней каждую равнину, излучину реки он узнаёт по известным только ему приметам, шёпоту земли в полярную ночь и стужу. Большие и малые реки, цветы и травы, ягель – всё имеет для него своё значение и название. Когда ненец вынужден будет воспользоваться щедростью природы, то возьмёт ровно столько, сколько необходимо для жизни, чтобы не нанести горькую обиду земле и рекам, зверям и птицам. У ненецкого народа сложились добрые традиции по отношению к природе, система запретов поведения в тундре. В силу сложившихся традиций они легко запоминались и становились основой нравственности, признаком воспитанности человека.

Давайте обратимся к этим ненецким запретам:

Не мучай зверя, животного, насекомого – тебя могут постигнуть страшные мучения.

Не кидай камнями или комьями земли, снега в реку, озеро, водоём – ты ослепишь жителя подводного мира, и сам ослепнешь.

Не стреляй из лука, не имея и не видя мишени, - твоя стрела может поразить тебя или другого человека.

Не учись сквернословить – плохие слова на твоём языке оставляют запахи зловония.

Не втыкай в землю железные предметы, остроконечные копья без надобности: боль земли – это боль сердца.

ЗАГАДКИ. В основе загадки лежит художественный прием иносказания. Ее функция развлекательно – познавательная. Слова – формулы: - кто это? – что это? Объекты загадок: живая и неживая природа. Загадки кратки по форме и емки по содержанию.

Ненецкие загадки.

- Под водой зубастая собака (Щука).

- Становятся на свое весеннее чумовище (Рога оленя).

- Голова костяная, туловище деревянное, хвост железный (Хорей)

ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ – обобщение опыта народа. Пословица – хранительница морально-этических норм и правил поведения. Они лаконичны по форме. Давайте будем расшифровывать опыт народа.

Кто хорошо работает и учится, тому на людей смотреть не стыдно.

Оленя узнаешь в упряжке, а человека на промысле.

Куда мышь бежит, туда и песец стремится.

Песец сам в мешок не полезет.

С хорошим человеком и без чума тепло.

У зазнавшегося человека нос хореем не достанешь.

Холодное лето теплее теплой зимы.

Гнилую рыбу соль не спасет.

Лентяй усталости не знает.

Из мутного озера чистая вода не течет.

Заключение.

Современные дети они сейчас стараются больше быть похожими на сверстников западных стран. Они отмечают те праздники, которые неприемлемы для старшего поколения, не знают свою родословную до 4-7 поколения, иногда с трудом вспоминают, как звали дедушку со стороны мамы или папы. Не помнят традиции своих предков. Мы думаем, что молодежь страны, нашей республики должна больше знать о прошлом своего народа, интересоваться традициями, обрядами народов проживающих на территории республики. Традиции народов Севера свято чтут люди нашего города. В городе имеется Центр национальных культур. Там регулярно проходят встречи с представителями народов проживающих за Полярным кругом. Они рассказывают о традициях, обычаях, об условиях жизни в суровых условиях Севера.

Ежегодно проводятся Заполярные игры, где можно посмотреть за удивительными представителями Севера: спортсмены и оленеводы, рыбаки и мастера щвейного дела. Дети и жители города с удовольствием участвуют с празднике, наблюдают, как искусно управляют оленями, какие национальные костюмы подготовили мастерицы.

В школе мы изучаем коми язык, приобщаемся к культуре народов. И это здорово. Мы должны с уважением относиться к истории своего края, своего народа, чтить обычаи и традиции, знать, как выживают люди в трудных, суровых условиях Арктики.

Литература:

Бондаренко О.Е.Из жизни коми-зырян (по материалам российских журналов второй половины XIX- начала XX веков.) Книга для чтения по истории Республики Коми для учащихся 6-9 классов общеобразовательных учреждений РК. Сыктывкар: ООО «Анбур» 2007, -136 с.

Жеребцов Л.Н., Конаков Н.Д., Королев К.С. Из жизни древних коми-Сыктывкар: Коми книжное издательство, 1985.-136 с., ил.

Жеребцов Л.Н. Где ты живешь. Населенные пункты Республики Коми. Историко-демографический справочник-Сыктывкар: Коми книжное издательство, 1994.-272 с.

История Республики Коми. 7-11 кл.: Учебник для общеобразовательных учебных учреждений/М.Б. Рогачев, И.О. Васкул, И.Л. Жеребцов, М.В. Таскаев, О.И. Уляшев -М. Издательство ДИК, 2000-448 с.: ил., карт.

Республика Коми: Энциклопедия.Т.1.- Сыктывкар: Коми книжное издательство, 1997.-472 с., ил. 24 с. цв. вкл.

Фотографии из семейного архива Абдуллина С.Х. и Абдуллиной Л.С.

Приложение 1.

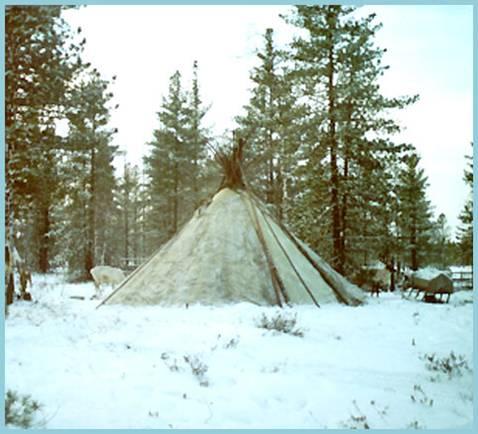

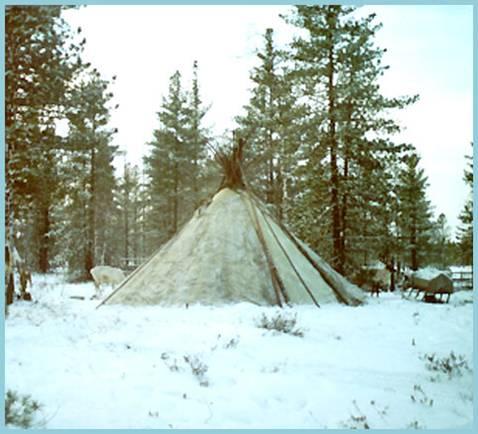

Жилище коренных жителей Севера

Начало новой жизни

Гостья в ненецком чуме

Приготовление пищи в чуме

Чум зимой

Чум летом

Глава семьи в чуме за раздачей оленины

Приложение 2.

Занятия ненцев

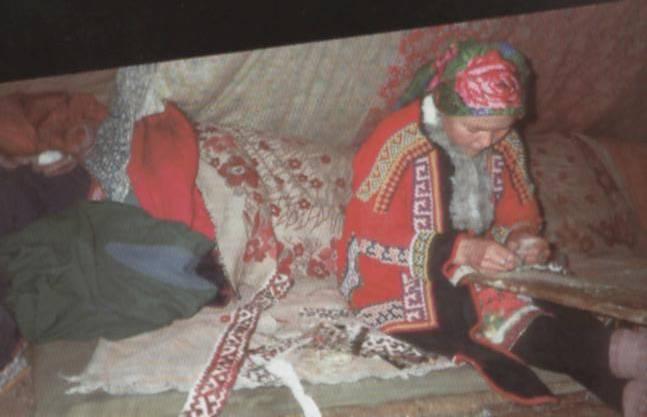

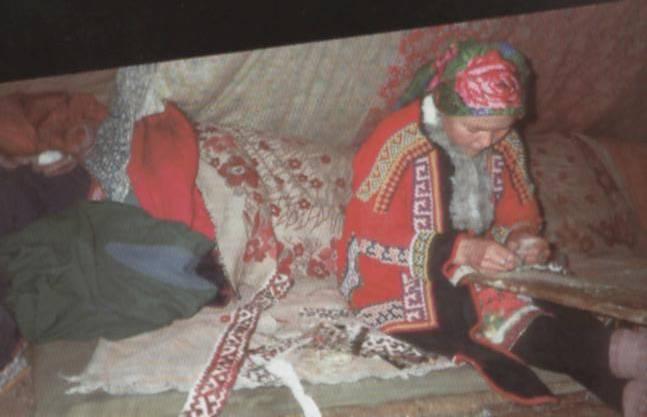

Бисероплетение

Каслание оленей

Автор в мерзлотнике пос. Новый Порт ЯНАО среди выловленной рыбы

Приложение 3.

Национальная одежда

Мама с дочерью на день Оленевода

Малица и платки

На день Оленевода ( в центре –жена автора Лилия Салихъяновна)

Молодая ненка в национальной одежде

Дети в национальной одежде

Головной убор

Олени в одежде

Олени в одежде

Конкурс на лучший костюм

Семья в национальной одежде

Приложение 4.

Национальная кухня народов Севера.

Икра, строганина

Стол на день Оленевода

Строганина

Приложение 5. Национальные традиции.

Проводы зимы

Конкурс: «О той земле, где ты родился» (учащиеся-воспитанники автора)

День Оленевода

Кто сильнее? Перетягивание палки

Оленьи бега

Современные средства и коренная жительница Севера

День рыбака

Олени в одежде

Олени в одежде